vendredi, 20 août 2021

Bonnal et l'Exception Française

12:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, actualité, france, europe, affaires européenne, exception française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La société analgésique

La société analgésique

par Roberto Pecchioli

Ex: https://grupominerva.com.ar/2021/08/roberto_pecchioli-la-sociedad-analgesica/

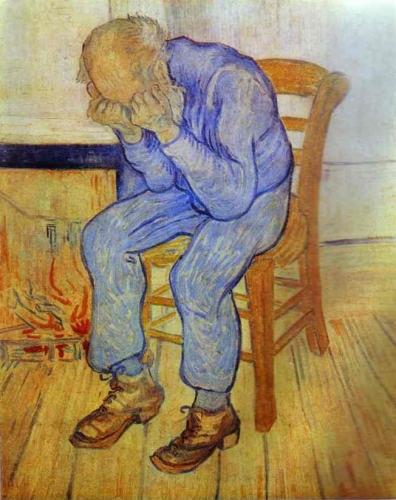

Si nous avons mal à la tête, nous nous tournons immédiatement vers les analgésiques. Si nous souffrons d'un échec, d'une perte ou d'une absence, ou si nous nous sentons un peu tristes, nous nous tournons vers les anxiolytiques. Nous n'avons plus la force d'accepter, de supporter, de surmonter de façon autonome, avec les ressources du corps et de l'âme, la douleur, la souffrance, la difficulté. Notre société est une société analgésique. L'expérience de la douleur - physique, morale, spirituelle, psychologique - est considérée comme intolérable et dénuée de sens. La philosophie et les religions ont toujours interprété la douleur comme un élément irrépressible de la condition humaine. Faire l'expérience de la douleur, affronter la souffrance signifiait accepter le drame de la vie et lui donner un sens. Pour le christianisme, la douleur était une épreuve à surmonter sur le chemin de la purification et pour mériter la vraie vie, la vie céleste. Pour l'humanité postmoderne, c'est simplement quelque chose à éviter à tout prix.

Le monde contemporain est tellement terrifié par la souffrance qu'il renonce à la liberté pour ne pas avoir à l'affronter. Nous vivons dans ce qu'Ulrich Beck appelle une "société du risque", qui vit dans l'anticipation de la douleur et de la catastrophe. Après tout, tout le système technologique d'accumulation des données vise à minimiser les risques - économiques, mais aussi existentiels - et donc, indirectement, à éliminer la souffrance. La société prédictive est une société qui tente d'abolir les risques et les échecs avec leur lot de douleur. La souffrance, cependant, n'est pas un élément statistique, une formule mathématique à laquelle on applique un algorithme.

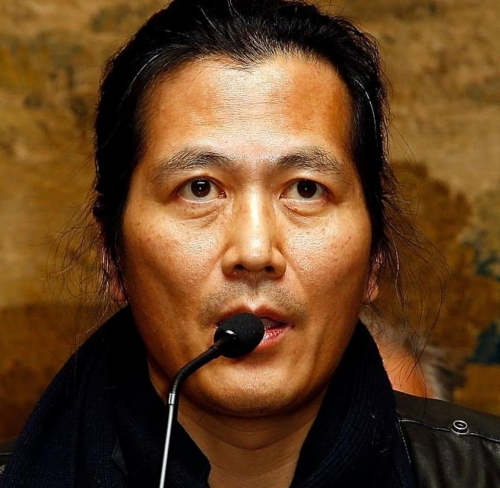

Le philosophe coréen germanophone Byung Chul Han en parle avec inquiétude dans sa récente "Société sans douleur" (Palliativgesellschaft - Schmerz heute). La fatigue existentielle de l'individu postmoderne, l'obsession de la transparence, combinée à la disparition de l'Autre dans l'essaim numérique. Pour Han, l'incapacité de s'identifier à la douleur pousse l'homme d'aujourd'hui à s'enfermer dans une bulle de fausse sécurité qui devient une cage de sédatifs. Au contraire, ce n'est que par la douleur que nous nous ouvrons au monde, et la pandémie dans laquelle nous vivons, couvrant le quotidien d'une infinie prudence, est le symptôme d'une condition qui nous précède, le rejet collectif de notre fragilité.

L'homme d'aujourd'hui, comme le disait Simone Weil, est suspendu dans l'abîme de l'histoire, de plus en plus convaincu de l'insignifiance de sa présence dans le monde. Afin d'oublier l'absence de sens, il recherche des paradis apaisants et artificiels, dont la conséquence est sa perdition. Des dernières ressources morales pour supporter le poids des problèmes et des douleurs de l'existence. Le refuge immédiat du nihilisme radical de masse est une médicalisation et une technification de la vie visant à éliminer toute expérience négative. Il en résulte une faiblesse croissante, un épuisement, l'incapacité de surmonter les obstacles, l'élimination obstinée du mal, ainsi que la perte d'autonomie.

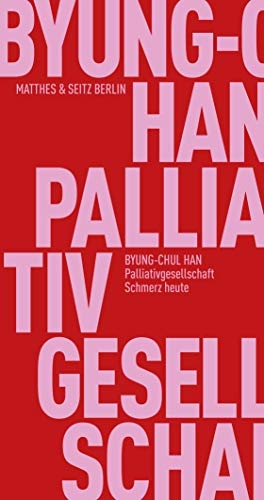

Pour Ernst Jünger, le rapport à la douleur révèle notre véritable personnalité. Han ajoute qu'une critique de la société n'est possible qu'à travers une "herméneutique de la douleur" particulière, c'est-à-dire son interprétation en tant que code pour comprendre le présent. Les souffrances sont des faits, mais aussi des signes, dont la nature nous échappe. Une société terrifiée par la douleur demande à vivre dans une anesthésie permanente. C'est-à-dire qu'il devient dépendant de l'anesthésiant - une drogue, un médicament, une consommation compulsive ou tout autre analgésique existentiel - et de ceux qui le dispensent. Se débarrasser de la douleur a des avantages immédiats, mais cela reste une thérapie palliative. Le résultat est un moyen de sortir du conflit pour éviter les confrontations douloureuses. Buyng Chul Han définit cette étrange condition comme "algophobie", la peur de la douleur, découvrant qu'il s'agit également d'un stratagème pour le pouvoir. Au lieu de lutter, nous nous abandonnons au système, aux responsables, à sa fatalité, sous la douleur de devoir gérer la souffrance. La société politique est également analgésique : elle n'affronte pas les problèmes de front, elle ne planifie pas et ne met pas en œuvre des changements incisifs : ils pourraient "faire mal". Après l'effet de la drogue, nous sommes de retour à la case départ. La clé de tout est la volonté de se débarrasser de tout ce qui est négatif, et la douleur est la négativité par excellence.

La poursuite du bonheur a été établie comme un droit naturel par la constitution américaine. Si ce n'est le bonheur, au moins un semblant de bien-être peut désormais être obtenu médicalement. Aux États-Unis, il existe une idéologie du bien-être qui passe par des médications consommées à grande échelle par des personnes en bonne santé. Un spécialiste de la douleur, David B. Morris, a été le premier à observer - fait inédit - que nous vivons dans une génération, la première au monde, "qui considère l'existence sans douleur comme une sorte de droit constitutionnel". La souffrance est un scandale. La recherche de supports pharmaceutiques coïncide avec l'anxiété suscitée par l'idéologie de la performance. Nous devons réaliser de nouvelles performances chaque jour - dans le travail compétitif, dans le sexe, dans les loisirs. Si nous n'y parvenons pas, nous souffrirons; la souffrance est une responsabilité de l'existence compétitive qui doit être maintenue à distance par tous les moyens.

Plus profondément, c'est une période où rien ne doit "blesser", offenser, provoquer un débat. Les limites, les conflits et les contradictions sont abolis: ils font mal, ils enlèvent le plaisir, ils déclinent de la manière la plus analgésique et la plus immédiate qui soit : les likes, les likes des médias sociaux. La désapprobation produit de la douleur, il vaut mieux dire, faire, penser comme la majorité. La dissidence cause également de la douleur, le fait de ne pas faire partie de la majorité cause de la souffrance. La douleur est dépolitisée, déclassée comme une question médicale: soyez heureux, conseille le pouvoir, et les masses subordonnées ne savent plus qu'elles le sont. La douleur qui compte n'est que "la mienne": la souffrance est privatisée. Chacun a les yeux rivés sur lui-même, attentif à chaque symptôme de douleur à contrer "techniquement". Les antidouleurs, prescrits en grande quantité et pris en masse, dissimulent les circonstances sociales qui induisent la douleur. La médicalisation et la pharmacologisation de la douleur empêchent la souffrance de devenir un langage, c'est-à-dire un jugement et une critique, lui ôtant son caractère collectif.

Même dans le sport, celui des amateurs, la souffrance est interdite. Les statistiques montrent une augmentation des supporters de trois à quatre équipes de haut niveau au détriment de toutes les autres. Nous voulons gagner facilement et ne pas souffrir, même à travers notre équipe favorite. La formule de Ruzzante, dramaturge caustique du XVIe siècle, devient l'héritage d'un sombre passé: pour chaque plaisir, il faut de la souffrance. Pourtant, c'est ainsi. La joie d'avoir surmonté des obstacles, d'entreprendre laborieusement un défi par engagement, avec la constance comme habitude, horrifie l'humanité qui veut tout immédiatement, avec un clic, une tablette ou une piqûre d'épingle. Le "temps réel" exclut l'attente, le temps mort inutile qui vous fait souffrir.

La marchandisation de tout est un allié puissant de la société analgésique. Pour être acheté et vendu, un produit doit être aimé, mais pour satisfaire les goûts du public, il faut éliminer les difficultés et les ruptures. La douleur et le commerce s'excluent mutuellement. Enfin, la douleur est une expérience; la vie qui rejette toute douleur est réifiée, elle devient une chose, une prisonnière de l'Égal. Ceux qui ne peuvent pas souffrir sont enclins à la capitulation: ils ne se battront jamais pour une idée ou un principe. Le serviteur reste prisonnier du Seigneur par paresse et par peur des conséquences. Les passions cessent; le mot même qui fait allusion à la souffrance le dit, mais le bonheur, quand il arrive, est un moment d'extrême intensité qui ne peut être perçu sans son contraire, la douleur. Si la douleur est étouffée, anesthésiée, le bonheur se dégrade aussi en un engourdissement apathique.

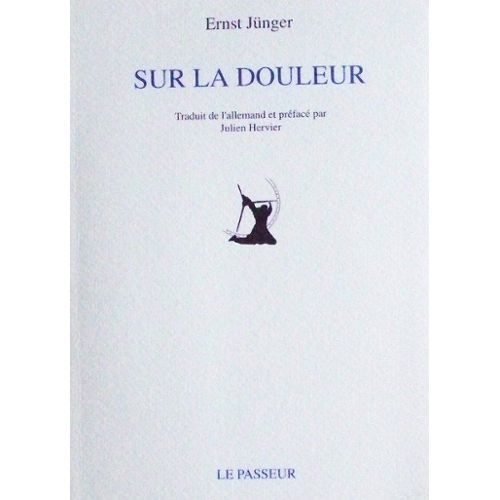

Une société analgésique est une société de survie. La pandémie nous l'a montré. La vie devient une danse macabre de survivants enveloppés dans la peur de la mort. La peur de la douleur - algophobie - devient thanatophobie, au moment où la mort, longtemps repliée sur elle-même, refait surface, redevient centrale par la surexposition médiatique. Face à elle, n'étant plus Sœur la Mort, ne passant plus dans une autre dimension, toute limitation de la liberté, de tout droit, de tout comportement qui "avant" rendait notre existence digne et humaine, est acceptée sans résistance. La société est organisée selon des lignes immunologiques, entourée de nouvelles clôtures. Les frontières dont on se moque deviennent de l'espoir. L'ennemi revient, invisiblement, porteur de la souffrance et de la mort. Pour Monsieur Teste, le personnage de Paul Valéry, la douleur est une chose, un objet terrible, une simple agonie. Si elle n'a pas de sens, notre vie non plus. Monsieur Teste est le père légitime de l'être humain post-moderne, hypersensible à la douleur parce qu'elle l'horrifie. Teste ausculte continuellement l'intérieur de son corps, dans une introspection hypocondriaque et narcissique.

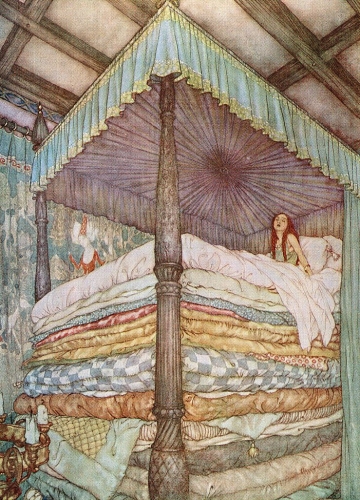

Pour Han, l'homme postmoderne souffre d'un curieux syndrome : celui de la "princesse et du petit pois". Dans le conte d'Andersen, un petit pois sous le matelas fait souffrir la princesse et l'empêche de dormir. Son hypersensibilité est notre hypersensibilité: nous souffrons de plus en plus, corps et âme, pour des choses de plus en plus insignifiantes. Le processus devient circulaire: une fois le petit pois éliminé, nous commencerons à nous plaindre des matelas trop mous. La véritable cause du mal est la croyance en la folie de la vie. La douleur est une force élémentaire que nous ne pouvons faire disparaître. Jünger a tout compris: "la douleur se pousse à la marge pour faire place à un bien-être médiocre". Si médiocre qu'elle devient de l'ennui: une douleur de l'âme qui se dilue avec le temps au point de devenir de l'ennui, la douleur de vivre.

Un phénomène apparemment inexplicable dans la société analgésique est la propagation, surtout chez les jeunes, de l'automutilation. Il s'agit plutôt d'un mécanisme de substitution clair. La douleur de l'âme, dont le nihilisme pratique est une composante décisive, ne trouve d'autre remède qu'un sédatif homéopathique égal et opposé: combattre la souffrance de l'esprit vidé de la douleur physique, la blessure corporelle, visible et concrète, jetée à la face de l'indifférence universelle. L'automutilation est un appel au secours, un SOS des jeunes qui reste inaudible parce que c'est la société adulte qui a répandu le manque de sens.

La vérité est toujours douloureuse: c'est pourquoi on dit que la vérité fait mal. Son abolition postmoderne, cependant, est encore pire et produit une autre douleur, la douleur du manque, l'abolition de l'appartenance, la perte de la communauté. Cela s'appelle la nostalgie, la douleur du retour. Mais sans souffrance, nous n'aimons ni ne vivons: nous sacrifions la vie au nom d'un confort temporaire. Le lien est aussi une douleur: ceux qui le rejettent le font pour échapper à la souffrance de l'intensité, du lien qui peut faire mal. L'amour devient une consommation qui considère l'autre comme un produit jetable: l'amour et le désir font souffrir. Une expérience douloureuse vous fait "ressentir". Dans la langue vernaculaire de certaines vallées toscanes, pour décrire la douleur, on dit "je sens une dent, je sens ma tête".

La société analgésique modifie la perception de la douleur physique et combat les souffrances intérieures en les confiant à un effacement éphémère par des moyens chimiques. Dans Nemesi (VER) medica, Ivan Illich écrit "dans une société anesthésiée, des stimuli toujours plus forts sont nécessaires pour donner le sentiment d'être vivant. La drogue, la violence, l'horreur deviennent des stimulants qui, à des doses toujours plus puissantes, parviennent encore à réveiller l'expérience de l'ego. Et il n'est pas rare qu'elle soit écrasée par la terreur d'être seul avec soi-même. De tout point de vue, la société analgésique est une addiction, imposée d'en haut par un dispositif qui surveille et contrôle nos vies, en les neutralisant de l'expérience de la souffrance.

Friedrich Nietzsche, sismographe ultrasensible en avance d'un siècle sur son temps, pressentait que le "tragique", qui affirme la vie malgré le tourment, allait disparaître de la vie. Une anesthésie prolongée nous prive du langage, la douleur devient un sujet médical, réglementé par des professionnels en blouse blanche, qui font cesser la souffrance en produisant un abrutissement spirituel progressif. Dans Le Gai Savoir, Nietzsche lui-même prononce des paroles décisives : "nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, des appareils d'objectivation et d'enregistrement, des viscères gelés; nous devons générer nos pensées à partir de notre douleur et leur offrir maternellement tout ce que nous avons en nous de sang, de feu, de cœur, de plaisir, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité". La société palliative déclare le contraire, nous plongeant dans une apparente et amniotique "absence de douleur" qui fuit convulsivement le négatif sans l'affronter. C'est l'éternel retour de l'Equal vulgarisé, car sans douleur, il n'y a ni changement, ni renouvellement, ni révolution; en définitive, il n'y a pas d'histoire.

C'est peut-être aussi à cause de l'absence forcée de douleur que l'art contemporain est si dégradé. Un objet de consommation parmi d'autres, sans fondement, éloigné de la forme humaine et du récit de la réalité, réduit à un happening, une créativité bizarre, souvent induite par la drogue, sans intuition lyrique ni expression concrète.

Même l'image de la violence dans une société palliative et disciplinaire est une forme de consommation qui nous rend insensibles. Par excès, nous sommes rendus indifférents à la douleur des autres: l'Autre disparaît, devient un objet. De cette façon, il ne fait pas mal. En période de pandémie, la souffrance des autres se dissout dans les statistiques: le nombre de cas, le pourcentage d'écouvillons prélevés, le nombre de décès répartis par région et par groupe d'âge. La "distanciation sociale" entraîne une perte d'empathie. Éviter d'éprouver de la douleur nous transforme en automates dotés d'une sorte de callosité intérieure alimentée par la virtualité numérique.

"Un peu de poison de temps en temps: cela rend les rêves agréables. Et beaucoup de poison à la fin pour mourir agréablement. Un souhait pour le jour et un souhait pour la nuit : économiser en restant en bonne santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes en clignant de l'œil. "Nous ne trouvons rien de plus efficace que les mots de Zarathoustra pour décrire la société analgésique convaincue d'avoir aboli la douleur. Heureusement, il n'y a pas que les derniers hommes, inventeurs ridicules d'un bonheur artificiel opaque. Certains, comme les poètes, se tiennent debout en serrant les dents. Le poète est un prétendant, qui prétend que la douleur qu'il ressent réellement est une douleur (Fernando Pessoa).

Tiré de : https://www.ereticamente.net/2021/03/la-societa-analgesica-roberto-pecchioli.html

Traduction espagnole par Alejandro Linconao

12:48 Publié dans Actualité, Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, société analgésique, douleur, philosophie, problèmes contemporaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alexandre Douguine: L'Afghanistan : Une chronologie géopolitique

L'Afghanistan: une chronologie géopolitique

Alexander Douguine

La prise de pouvoir par les Talibans en Afghanistan et la fuite honteuse des Américains et de leurs alliés nécessitent une étude plus large des changements fondamentaux de la géopolitique mondiale. L'Afghanistan a été un indicateur de ces changements au cours des 50 dernières années. C'est à lui qu'ont été associées les fractures dans l'architecture globale du monde. Bien sûr, ce n'était pas la cause des transformations géostratégiques, mais plutôt un miroir dans lequel se reflétaient, plus clairement que partout ailleurs, les changements fondamentaux de l'ordre mondial.

Le fondamentalisme islamique dans un monde bipolaire

Commençons par la guerre froide et le rôle qu'y a joué le facteur du fondamentalisme islamique (principalement sunnite et salafiste). Le fondamentalisme sunnite (à la fois le wahhabisme et d'autres formes parallèles de l'islam radical - interdites dans la Fédération de Russie), par opposition au fondamentalisme chiite, plus complexe et controversé sur le plan géopolitique, a servi à l'Occident pour s'opposer aux régimes laïques de gauche, socialistes ou nationalistes, et le plus souvent pro-soviétiques. En tant que phénomène géopolitique, le fondamentalisme islamique faisait partie de la stratégie atlantiste, œuvrant pour la puissance maritime contre l'URSS en tant qu'avant-poste de la puissance terrestre.

L'Afghanistan était un maillon de cette stratégie géopolitique. La branche afghane du radicalisme islamique a été mise en exergue après l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. À cette époque, une guerre civile avait déjà éclaté en Afghanistan, où l'Occident et ses alliés inconditionnels de l'époque - le Pakistan et l'Arabie saoudite - soutenaient uniquement les radicaux islamiques contre les forces laïques modérées enclines à une alliance avec Moscou. Il n'y avait pas de véritables libéraux ou de communistes là-bas, mais il y avait une confrontation entre l'Occident et l'Orient. Ce sont les fondamentalistes islamiques qui ont parlé au nom de l'Occident.

Lorsque les troupes soviétiques sont entrées en Afghanistan, l'Occident est devenu encore plus actif en soutenant les radicaux islamiques contre les "occupants athées". La CIA a fait venir en Afghanistan Oussama Ben Laden et Al-Qaida (une organisation interdite dans la Fédération de Russie), que Zbigniew Brzezinski a ouvertement encouragés à combattre les communistes.

Nous reportons cette période des années 80 sur la ligne du temps géopolitique: L'Afghanistan des années 80 est un champ d'affrontement entre deux pôles. Les dirigeants laïcs s'appuyaient sur Moscou, les moudjahidines sur Washington.

Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan par Gorbatchev signifie la fin de la guerre froide et la défaite de l'URSS. La prise de Kaboul par des factions rivales de moudjahidin et l'exécution du président Najibullah en 1996 - malgré le chaos et l'anarchie - ont signifié une victoire pour l'Occident. La défaite dans la guerre d'Afghanistan n'est pas la raison de l'effondrement de l'URSS. Mais c'était un symptôme de la fin de l'ordre mondial bipolaire.

Les radicaux islamiques dans un monde unipolaire : inutiles et dangereux

La deuxième décennie géopolitique de notre chronologie se situe dans les années 90. À cette époque, un ordre mondial unipolaire ou un moment unipolaire est établi (C. Krauthammer). L'URSS se désintègre et les forces islamistes tentent activement d'opérer dans les anciennes républiques soviétiques - principalement au Tadjikistan et en Ouzbékistan. La Fédération de Russie est également en train de devenir une zone de guerre pour les radicaux islamiques pro-américains. Cela concerne tout d'abord la Tchétchénie et le Caucase du Nord. L'Occident continue d'utiliser ses alliés pour attaquer le pôle eurasiatique. Dans un monde unipolaire, l'Occident - désormais le seul pôle - achève (comme il semblait alors, de manière irréversible) un adversaire vaincu par les anciens moyens.

En Afghanistan même, dans les années 90, commence la montée en puissance des Talibans (une organisation interdite dans la Fédération de Russie). Ce n'est pas seulement l'une des options du fondamentalisme, mais c'est aussi la force qui unit le plus grand groupe ethnique d'Afghanistan - les tribus nomades pachtounes, les descendants des nomades indo-européens d'Eurasie. Leur idéologie est l'une des variantes du salafisme, proche du wahhabisme et d'Al-Qaida (organisations interdites dans la Fédération de Russie). Les Talibans (organisation interdite dans la Fédération de Russie) sont opposés à d'autres forces - principalement sunnites, mais ethniquement indo-européennes, surtout des Tadjiks et, aussi, les Ouzbeks turcs, ainsi qu'à un peuple mixte iranophone - les Hazaras professant le chiisme. Les Talibans (une organisation interdite dans la Fédération de Russie) avancent, leurs adversaires - principalement l'Alliance du Nord - reculent. Les Américains soutiennent les deux, mais l'Alliance du Nord cherche un soutien pragmatique auprès des ennemis d'hier - les Russes.

En 1996, les Talibans (une organisation interdite dans la Fédération de Russie) prennent Kaboul. Les États-Unis tentent d'améliorer les relations avec les talibans (organisation interdite dans la Fédération de Russie) et de conclure un accord sur la construction du pipeline transafghan.

Au cours des années 90, la Russie, ancien pôle opposé à l'Occident dans un monde bipolaire, ne cesse de s'affaiblir, et dans les conditions de l'unipolarité croissante, l'islamisme radical, entretenu par l'Occident, devient pour lui un fardeau désagréable, de moins en moins pertinent dans les nouvelles conditions. Cependant, le résilience du fondamentalisme islamique est si grande qu'il ne va pas disparaître au premier ordre de Washington. De plus, ses succès obligent les dirigeants des pays islamiques à s'engager sur la voie d'une politique indépendante. En l'absence de l'URSS, les fondamentalistes islamiques commencent à se percevoir comme une force indépendante et, en l'absence d'un vieil ennemi (les régimes de gauche pro-soviétiques), tournent leur agression contre leur maître d'hier.

La rébellion contre le maître

La deuxième décennie de notre chronologie se termine le 11 septembre 2001 par une attaque terroriste sur New York et le Pentagone. La responsabilité en incombe à Al-Qaeda (organisation interdite dans la Fédération de Russie), dont le chef est aux mains des Talibans (organisation interdite dans la Fédération de Russie) en Afghanistan. Une fois de plus, l'Afghanistan s'avère être le témoin d'un changement radical dans l'ordre mondial. Mais maintenant, le pôle unipolaire a un ennemi extraterritorial, le fondamentalisme islamique, qui peut théoriquement être partout, et par conséquent, les États-Unis, en tant que pôle unique, ont toutes les raisons de mener un acte d'intervention directe contre cet ennemi omniprésent et nulle part fixe. Pour cela, l'Occident n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. À cette époque, la Russie apparaît encore comme un géant faible et en voie de désintégration.

A partir de ce moment, les néoconservateurs américains ont déclaré le fondamentalisme islamique - hier allié de l'Occident - comme leur principal ennemi. Une conséquence directe de cela fut l'invasion des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan (sous le prétexte de capturer Oussama Ben Laden et de punir les Talibans qui l'abritaient - une organisation interdite dans la Fédération de Russie), la guerre en Irak et le renversement de Saddam Hussein, l'émergence du projet de "Grand Moyen-Orient", qui présuppose la déstabilisation de toute la région avec la modification des frontières et des zones d'influence.

La Russie n'empêche alors pas l'invasion américaine de l'Afghanistan.

C'est ainsi que commence l'histoire des vingt ans de présence des forces armées américaines en Afghanistan, qui s'est terminée hier.

L'Afghanistan et le déclin de l'Empire

Que s'est-il passé pendant ces 20 ans dans le monde et dans son miroir - en Afghanistan? Pendant cette période, le monde unipolaire, s'est sinon effondré, du moins est entré dans une phase de désintégration accélérée. Sous la direction de Poutine, la Russie a tellement renforcé sa souveraineté qu'elle a pu faire face aux menaces internes de séparatisme et de déstabilisation et revenir en tant que force indépendante sur la scène mondiale (y compris au Moyen-Orient - Syrie, Libye et, en partie, Irak).

La Chine, qui semblait complètement absorbée par la mondialisation, s'est révélée être un acteur extrêmement habile et est devenue, étape par étape, une gigantesque puissance économique ayant son propre agenda. La Chine de Xi Jiangping est un Empire chinois restauré, et non une périphérie asiatique de l'Occident contrôlée de l'extérieur (comme elle pouvait sembler dans les années 90).

Fondamentalistes de l'EIIL en Syrie.

À cette époque, le statut du fondamentalisme islamique a également changé. De moins en moins souvent, les États-Unis l'utilisaient contre leurs adversaires régionaux (bien que parfois - en Syrie, en Libye, etc. - ils l'utilisaient encore), et de plus en plus souvent, l'anti-américanisme était au premier plan chez les fondamentalistes eux-mêmes. En effet, la Russie a cessé d'être un bastion de l'idéologie athée communiste et adhère plutôt à des valeurs conservatrices, tandis que les États-Unis et l'Occident continuent d'insister sur le libéralisme à l'américaine, l'individualisme et les LGBT +, en en faisant la base de leur idéologie missionnaire dans le monde. L'Iran et la Turquie se sont rapprochés de Moscou sur de nombreuses questions. Le Pakistan a forgé un partenariat étroit avec la Chine. Et aucun d'entre eux n'était plus intéressé par la présence américaine - ni au Moyen-Orient, ni en Asie centrale.

La victoire complète des talibans (une organisation interdite dans la Fédération de Russie) et la fuite des Américains signifient la fin du monde unipolaire et de la Pax Americana. Comme en 1989, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan a signifié la fin du monde bipolaire.

Surveiller l'avenir

Que va-t-il se passer en Afghanistan au cours de la prochaine décennie? C'est le point le plus intéressant. Dans une configuration unipolaire, les États-Unis n'ont pas conservé le contrôle de ce territoire géopolitique clé. C'est un fait irréversible. Beaucoup de choses dépendent maintenant de savoir si une réaction en chaîne de désintégration des États-Unis et de l'OTAN commence, semblable à l'effondrement du camp socialiste, ou si les États-Unis conserveront un potentiel de puissance critique afin de rester, sinon le seul, du moins le premier acteur à l'échelle mondiale.

Si l'Occident s'effondre, alors nous vivrons dans un monde différent, dont les paramètres sont difficiles à imaginer, et encore moins à prévoir. S'il s'effondre, alors nous y réfléchirons. Il est plus probable qu'il ne s'effondre pas jusqu'à présent (mais qui sait - l'Afghanistan est un miroir de la géopolitique, et il ne ment pas). Mais nous partirons du fait que, pour l'instant, les États-Unis et l'OTAN restent les autorités clés - mais déjà dans des conditions nouvelles - en fait, multipolaires.

Dans ce cas, ils n'ont qu'une seule stratégie en Afghanistan. Celle qui est décrite de manière assez réaliste dans la dernière (8ième) saison de la série d'espionnage américaine "Homeland". Là, selon le scénario, les Talibans (une organisation interdite dans la Fédération de Russie) s'approchent de Kaboul, et le gouvernement fantoche pro-américain s'enfuit. Contre les impérialistes néocons paranoïaques et arrogants de Washington, le représentant du réalisme dans les relations internationales (le double de Henry Kissinger au cinéma) Saul Berenson insiste pour négocier avec les talibans (une organisation interdite dans la Fédération de Russie) et tenter de les réorienter à nouveau contre la Russie. En d'autres termes, il ne reste plus à Washington qu'à revenir à la vieille stratégie qui a été testée dans les conditions de la guerre froide. S'il est impossible de vaincre le fondamentalisme islamique, il est nécessaire de le diriger contre ses adversaires - nouveaux et en même temps anciens. Et avant tout contre la Russie et l'espace eurasien.

Tel sera le problème afghan au cours de la prochaine décennie.

L'Afghanistan : un défi pour la Russie

Que doit faire la Russie ? D'un point de vue géopolitique, la conclusion est sans ambiguïté: l'essentiel est de ne pas laisser se réaliser le plan américain (raisonnable et logique pour eux et pour toutes les tentatives de maintien de leur hégémonie). Pour cela, il est bien sûr nécessaire d'établir des relations avec cet Afghanistan, qui est sur le point d'être créé. Les premières étapes des négociations avec les Talibans (une organisation interdite dans la Fédération de Russie) ont déjà été franchies par le ministère russe des Affaires étrangères. Et c'est une démarche très intelligente.

En outre, il est nécessaire d'intensifier la politique en Asie centrale, en s'appuyant sur d'autres centres de pouvoir qui cherchent à accroître leur souveraineté.

Il s'agit principalement de la Chine, qui est intéressée par la multipolarité et notamment par l'espace afghan, qui fait partie du territoire du projet One Road - One Belt.

De plus, il est très important de rapprocher nos positions du Pakistan, qui devient chaque jour un peu plus anti-américain.

L'Iran, en raison de sa proximité et de son influence sur les Khazoréens (et pas seulement), peut jouer un rôle important dans le règlement afghan.

La Russie doit certainement protéger et intégrer davantage le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Kirghizstan dans les plans militaro-stratégiques de ses alliances, ainsi que le Turkménistan, qui est en léthargie géopolitique.

Si les talibans n'expulsent pas durement les Turcs en raison de leur participation à l'OTAN, des consultations devraient être établies avec Ankara.

Et peut-être surtout, il est très important de convaincre les pays du Golfe, et surtout l'Arabie Saoudite et l'Egypte, de refuser de jouer à nouveau le rôle d'un instrument soumis aux mains de l'Empire américain, qui tend à décliner.

Bien entendu, il est souhaitable d'étouffer le vacarme médiatique orchestré par des agents étrangers déclarés et dissimulés en Russie même, qui vont maintenant commencer à remplir l'ordre américain de différentes manières. Il s'agit essentiellement de bloquer la mise en œuvre par Moscou d'une stratégie géopolitique efficace en Afghanistan et de perturber (ou du moins de reporter indéfiniment) la création d'un monde multipolaire.

Nous verrons l'image de l'avenir et les principales caractéristiques du nouvel ordre mondial dans un avenir proche. Et une fois encore, tout se passe au même endroit : en Afghanistan.

12:03 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, afghanistan, asie, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Manuel Ochsenreiter, rédacteur en chef de ZUERST !, est mort

Manuel Ochsenreiter, rédacteur en chef de ZUERST !, est mort

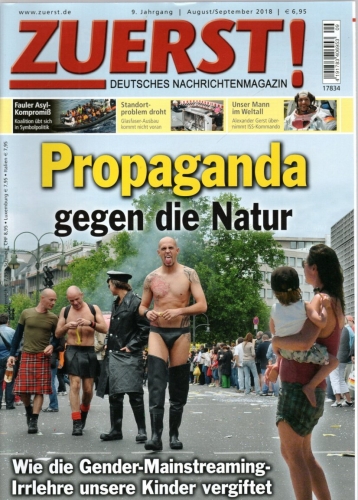

À seulement 45 ans, le rédacteur en chef du magazine d'information allemand ZUERST ! Manuel Ochsenreiter est décédé avant-hier, le 18 août.

Né le 18 mai 1976 dans l'Allgäu, il a d'abord rejoint la Junge Union (JU) dans sa jeunesse, mais en tant que patriote, il n'y a pas trouvé sa place. À partir de 1994, il écrit pour Junge Freiheit (JF), qu'il quitte en tant que chef de service en 2004 pour devenir rédacteur en chef de la Revue militaire allemande (DMZ - Deutsche Militär Zeitschrift).

En 2010, il a participé, avec le rédacteur en chef Günther Deschner et l'éditeur Dietmar Munier, à la création du magazine d'information allemand ZUERST ! et en est devenu lui-même le rédacteur en chef en 2011. Il a occupé ce poste jusqu'à sa mort.

Depuis une crise cardiaque subie en 2014 lors d'un reportage de guerre de ZUERST ! en Syrie, Ochsenreiter avait fait face à plusieurs reprises à de sérieux problèmes de santé. Depuis 2019, il a séjourné la plupart du temps à Moscou, où il est décédé après une semaine de coma suite à une nouvelle crise cardiaque. L'amitié germano-russe était un sujet qui lui tenait à cœur.

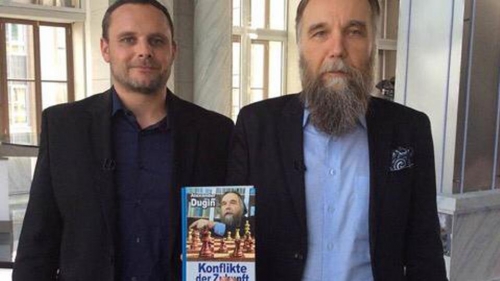

Manuel Ochsenreiter avec Alexandre Douguine, dont il fit traduire un ouvrage sur la géopolitique.

Manuel Ochsenreiter s'est distingué par son attitude joyeuse et optimiste face à la vie. Dans le cercle de ses camarades, collègues et auteurs, il était toujours le centre d'attention et, à ce titre, idolâtré. D'une grande rectitude idéologique et doté de connaissances politiques et militaires approfondies, il était capable de classer immédiatement chaque événement, qu'il soit national ou international, et de le commenter d'une plume acérée.

Manuel Ochsenreiter a été un confident proche et un ami toujours fidèle de son éditeur Dietmar Munier pendant 27 ans. L'ambition d'apporter une contribution précieuse et passionnante à l'actualité dans chaque numéro de ZUERST ! les a réunis tous les deux. Manuel Ochsenreiter était un journaliste passionné et inlassablement actif. Notre seule consolation est que notre ami, qui a vécu plus d'une vie grâce à son activisme effréné, puisse maintenant se reposer de son remarquable marathon terrestre. Manuel, tu t'es rendu immortel parce que tu avais le sens de l'amitié et que tu étais un patriote allemand inébranlable.

Les rédacteurs et éditeurs du magazine d'information allemand ZUERST !

11:17 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, hommage, manuel ochsenreiter, allemagne, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook