samedi, 21 août 2021

Marxisme rhénan

Marxisme rhénan

par Joakim Andersen

Ex: https://motpol.nu/oskorei/2021/08/17/rhenmarxism/

En 1848, des révolutions secouent plusieurs pays européens, une période mouvementée qui a été appelée, entre autres, le Printemps des peuples. C'est aussi une période intense pour deux futurs dieux de la maison marxiste-léniniste, Marx et Engels. Ils ont tous deux rapporté, analysé et essayé d'influencer les événements dans la Neue Rheinische Zeitung. Pour les historiens des idées, il s'agit d'une lecture enrichissante, notamment parce qu'elle nous permet de suivre les fils de leur analyse qui se sont ensuite faits plus diffus. La dialectique entre le peuple et la classe n'est pas la moindre, bien que nous trouvions également des éléments précoces comme l'attitude querelleuse envers Proudhon et l'intérêt pour l'économie politique.

Dans le premier numéro, Engels fait directement référence au peuple: "le peuple allemand a gagné son statut de souverain en combattant dans les rues de presque toutes les villes du pays... La proclamation publique et audacieuse de la souveraineté du peuple allemand aurait dû être le premier acte de l'Assemblée nationale". Dans la dernière partie, l'éditorial avertit les travailleurs que "la bourgeoisie envoie les travailleurs dans le feu et les trahit ensuite de la manière la plus infâme". Dans l'ensemble, le peuple, das Volk, joue un rôle central. Engels apparaît souvent comme un démocrate radical aux accents nationalistes, par exemple lorsqu'il affirme que la souveraineté du peuple doit être au cœur de la nouvelle constitution. Mais Marx mentionne également la nécessité d'un peuple armé, dans des termes qui rappellent le mouvement contemporain des milices américaines. Dans un texte sur les plans des opposants, il écrit que le "Berlin réactionnaire" "s'efforce de désarmer au plus tôt toutes les gardes civiques, surtout dans la région du Rhin, de détruire peu à peu tout l'armement du peuple qui se développe actuellement, et de nous livrer sans défense aux mains d'une armée composée surtout d'éléments étrangers, soit faciles à réunir, soit déjà préparés". Il est également intéressant de noter qu'une élite anti-populaire peut utiliser des "éléments étrangers" contre le peuple (voir Weber). Marx et Engels, d'ailleurs, soutenaient tous deux que "l'intimidation du peuple non armé ou l'intimidation par une soldatesque armée - voilà le choix qui s'offre à l'Assemblée". En bref, l'identité entre le peuple et l'armée semble être aussi décisive que l'armement du peuple.

Dans plusieurs textes, Engels développe l'argument de l'élite et des étrangers. Cela s'applique notamment à la politique d'échange de population menée dans la Pologne sous contrôle prussien. Il demande dans ce contexte "comment considérerions-nous des personnes qui ont acheté nos terres pour presque rien alors que la concurrence était exclue, et qui l'ont fait de surcroît avec le soutien du gouvernement ?" et note que "à Poznan, ces colons ont été envoyés méthodiquement, avec une persistance sans faille, dans les dèmes, les forêts et les domaines divisés de la noblesse polonaise afin d'évincer les Polonais de souche et leur langue de leur propre pays et de créer une province véritablement prussienne". Notez dans ce contexte le raisonnement pas tout à fait politiquement correct d'Engels et ses ambiguïtés sur la relation entre les intérêts juifs prussiens et locaux, en utilisant des mots tels que "avides de profits". La relation entre la minorité locale et l'autorité étrangère, que l'on pourrait qualifier de minorités compradores, en faisant une légère référence à la gauche des années 1970, présente un intérêt général. Quoi qu'il en soit, la perspective de base est que "tous les dirigeants existants jusqu'à présent et leurs diplomates ont utilisé leurs compétences et leurs efforts pour dresser une nation contre une autre et utiliser une nation pour en supprimer une autre, et de cette manière pour perpétuer le pouvoir absolu". Un thème qui revient dans leurs écrits ultérieurs, pour citer un Engels âgé, selon lequel "une véritable coopération internationale entre les peuples d'Europe n'est possible que lorsque chacun de ces peuples est pleinement et fermement le maître de sa propre maison".

L'intérêt pour le conflit entre, d'une part, un Occident libre et les classes et nations qui lui sont associées et, d'autre part, un Orient despotique, est lié à cela, principalement chez Engels. Mais on retrouve également ce thème chez Marx, qui écrit entre autres que "la défaite de la classe ouvrière en France et la victoire de la bourgeoisie française étaient en même temps une victoire de l'Orient sur l'Occident, la défaite de la civilisation par la barbarie". La suppression des Roumains par les Russes et leurs outils, les Turcs, a commencé en Valachie; les Croates, les Pandours, les Tchèques, les Serejanes et autres racailles similaires ont étranglé la liberté allemande à Vienne, et le Tsar est maintenant omniprésent en Europe. Le renversement de la bourgeoisie en France, le triomphe de la classe ouvrière française, et la libération de la classe ouvrière en général est donc le cri de ralliement de la libération européenne." L'eurocentrisme est plus qu'implicite ici. Il en va de même du scepticisme à l'égard de la "perfide Albion", Marx s'en prend ensuite à "l'Angleterre, le pays qui fait de nations entières ses prolétaires, qui embrasse le monde entier de ses bras énormes, qui a déjà une fois payé les frais d'une Restauration européenne, le pays dans lequel les contradictions de classe ont atteint leur forme la plus aiguë et la plus éhontée." Les courageux peuvent actualiser l'analyse jusqu'aux années 2020, date à laquelle un autre empire aura peut-être pris la place de l'Angleterre en Occident.

La distinction entre État et société est globalement intéressante, particulièrement évidente dans le cas de la Prusse, que les auteurs n'aiment pas. Entre autres choses, Engels écrit que "non seulement les Polonais, mais aussi les autres Prussiens, et surtout nous qui sommes originaires de Rhénanie, peuvent en raconter long sur les mesures "rigoureusement réglementées" et "strictement appliquées" de la digne bureaucratie prussienne, mesures qui ont "perturbé" non seulement les anciennes coutumes et les institutions traditionnelles, mais aussi toute la vie sociale, la production industrielle et agricole, le commerce, l'exploitation minière, bref toutes les relations sociales sans exception." La bureaucratie et l'État apparaissent ici comme des acteurs relativement autonomes, qui dominent souvent la bourgeoisie. La relation ambivalente de la bourgeoisie avec les travailleurs et la monarchie/bureaucratie/militaire est, selon les deux, particulièrement forte en Allemagne. Mais l'attitude de base, État contre société, est exprimée de façon lapidaire dans des passages tels que "les développements n'attendront pas que les lettres de change tirées par les États européens sur la société européenne expirent".

Dans ce contexte, l'accent mis par Engels sur la valeur de la centralisation, "une centralisation révolutionnaire rigoureuse", peut sembler quelque peu contradictoire. Mais il s'agit en fin de compte de géopolitique et de survie. Sinon, le libellé sur les taxes et les grèves fiscales est intéressant. Entre autres choses, Marx exhorte les lecteurs à "affamer l'ennemi et à refuser de payer des impôts ! Rien n'est plus stupide que de fournir à un gouvernement perfide les moyens de combattre la nation, et le moyen de tous les moyens est l'argent." Tout ami de l'ordre objectera que "c'était à l'époque, c'était l'ancienne monarchie, l'État de notre temps a une base de classe très différente". Mais la question est alors de savoir de quelle base de classe il s'agit réellement et si ce n'est pas aussi aujourd'hui un "gouvernement traître".

Quoi qu'il en soit, l'analyse du jeu est d'un grand intérêt. Il s'agit du jeu entre le peuple et le souverain, mais celui-ci se décompose ensuite en "tactiques d'essai" entre les ouvriers, les bourgeois et le souverain, où une partie du peuple risque constamment d'utiliser les ouvriers pour obtenir des concessions du souverain, mais change ensuite de camp. Pour compliquer encore les choses, Marx et Engels font également intervenir le Lumpenproletariat, parfois avec des connotations ethniques, dans des passages tels que "la bourgeoisie est liguée avec les lazzaroni contre la classe ouvrière". Le projet de la bourgeoisie de "transformer la monarchie féodale en monarchie bourgeoise par des moyens pacifiques" est simultanément saboté par le fait que "la vieille bureaucratie ne veut pas être réduite au statut de serviteur d'une bourgeoisie pour laquelle, jusqu'à présent, elle a été un tuteur despotique". Le facteur ethnique et le conflit entre l'Ouest et l'Est viennent encore compliquer la situation. En somme, un tableau complexe, mais un modèle utile pour comprendre notre époque également. Même si les classes et les États concrets d'aujourd'hui sont en partie différents de ceux d'alors.

En conclusion, nous notons qu'Engels a anticipé l'intuition de Carl Schmitt selon laquelle un ordre ne peut pas, à long terme, être basé sur deux principes opposés, "les résultats de la révolution ont été, d'une part, l'armement du peuple, le droit d'association et la souveraineté du peuple, gagnés de facto; d'autre part, le maintien de la monarchie et du ministère Camphausen-Hansemann, c'est-à-dire un gouvernement représentant la grande bourgeoisie. La révolution a donc produit deux séries de résultats, qui ne pouvaient que diverger. Le peuple était victorieux; il avait gagné des libertés de nature foncièrement démocratique, mais le contrôle direct passait dans les mains de la grande bourgeoisie et non dans celles du peuple." Dans l'ensemble, les articles des années révolutionnaires intenses de 1848 et 1849 présentent donc une certaine valeur, notamment pour ceux qui souhaitent trouver des analyses et des citations véritablement subversives à développer ou à jeter à la figure des "marxistes" établis.

Qu'est-ce que Motpol ?

Motpol est un groupe de réflexion identitaire et conservateur qui poursuit deux objectifs principaux : 1) mettre en évidence un spectre culturel qui est essentiellement laissé de côté dans une sphère publique suédoise de plus en plus encombrée et monotone, et 2) servir de forum pour la présentation et le débat de l'idéologie, de la théorie et de la pratique politiques. Les écrivains de Motpol viennent d'horizons divers et écrivent à partir de perspectives différentes.

Nous contacter

Motpol

Boîte 7129

402 33 Göteborg

Courriel : info@motpol.nu

Editeur responsable :

Daniel Friberg

Soutenir Motpol

Si vous appréciez le think tank Motpol et les activités que nous menons sous la forme de conférences, de séminaires et surtout de ce site web, et que vous souhaitez nous aider à nous développer, vous pouvez montrer votre soutien en apportant une contribution financière.

Les dons sont effectués via PayPal à l'adresse info@motpol.nu.

22:18 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, friedrich engels, 19ème siècle, 1848, révolutions de 1848, histoire, marxisme, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La "thalassocratie" de Marco Ghisetti

La "thalassocratie" de Marco Ghisetti

Luciano Pisani

Ex: https://www.geopolitica.ru/it/article/la-talassocrazia-di-marco-ghisetti

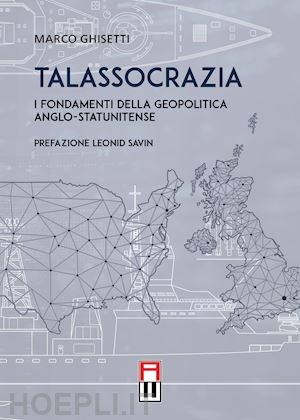

Marco Ghisetti, Talassocrazia. I fundamenti della geopolitica anglo-statunitense,(=Thalassocratie. Les fondements de la géopolitique anglo-américaine), Préface de Leonid Savin, Anteo Editions, 2021, Pages 200, € 18,00.

Marco Ghisetti est un jeune collaborateur prometteur de la revue géopolitique Eurasia, responsable de la série "Classics" chez "Anteo Edizioni" et responsable de la "section anglo-saxonne" au "Centro Studi Eurasia e Mediterraneo".

La monographie "Thalassocratie" a été publiée, selon l'auteur, après une année de recherche sur l'évolution doctrinaire de la pensée du monde anglo-saxon en matière de relations internationales, et en particulier du Royaume-Uni et des États-Unis, en vue d'identifier les sources originales à partir desquelles elle s'est développée et sur lesquelles elle s'est construite.

L'ouvrage propose ensuite une méthode de recherche composée d'un triangle interprétatif qui combine les contingences internationales avec les faits géographiques et, enfin, les éléments interprétatifs et volitifs qui caractérisent l'acteur politique. L'ajout de l'élément interprétatif et volitif (le troisième sommet du triangle) constitue une originalité dans la recherche scientifique et se caractérise par le fait qu'il s'agit d'une force précieuse qui accompagne l'ensemble du livre; c'est une force parce qu'elle réussit à sonder et à rendre compte non seulement des motivations, mais aussi des désirs et des craintes qui influencent réellement les décisions que prend l'acteur politique lorsqu'il est confronté à un dilemme auquel il doit donner une réponse.

Par exemple, la révolution spatiale qui s'est produite en Angleterre au début de la période dite colombienne (XVIe-XIXe siècles), décrite par Ghisetti à l'aide d'une quantité remarquable de références scientifiques, réussit, en décrivant habilement le contexte historico-géographique et l'horizon de sens dans lequel l'Angleterre se déplaçait et interprétait le monde, à expliquer pourquoi l'Angleterre a décidé de couper, pour ainsi dire, le cordon ombilical qui la liait à l'Europe et à devenir une "baleine" (Carl Schmitt), s'insérant ainsi dans un tissu de significations qui l'a amenée à se considérer comme un pays "de l'Europe, mais pas en Europe" qui, finalement, lui a fait pratiquer la politique bien connue de l'isolationnisme-interventionnisme et de l'équilibre des forces (balance of power) envers le continent européen tout en s'étendant le long des voies océaniques du monde, construisant ainsi son propre empire transocéanique. Ce faisant, Ghisetti parvient à expliquer pourquoi un autre pays, par exemple le Japon, également situé dans une conjoncture spatio-temporelle similaire à celle de l'Angleterre (le Japon est, comme l'Angleterre, un empire insulaire qui, d'une part, fait face à une énorme masse terrestre et, d'autre part, dispose du vaste océan) a décidé au contraire de se fermer au monde extérieur avec la politique du Sakoku.

Plus précisément, le texte de Ghisetti accorde une attention particulière à la "représentation géopolitique" ou au "tissu de sens" dans lequel les différents acteurs internationaux se situent et pour lequel ils opèrent certains choix plutôt que d'autres (par exemple, se replier sur soi comme le Japon ou traverser les océans comme l'Angleterre). En résumé, l'homme est certes un animal politique, mais il est aussi un homme géographique, puisqu'il habite, vit et interprète l'espace (ou les espaces); en somme, il "habite géopolitiquement l'homme".

En particulier, Ghisetti attire l'attention sur la représentation géopolitique qui caractérise les acteurs qui décident de suivre une politique démonstrative mondiale de type thalassocratique, qui consiste évidemment à établir un réseau particulier de signification. Tout cela peut paraître très philosophique, voire trop théorique, pourtant le triangle interprétatif qui unit, pourrait-on dire, l'espace, le temps et la culture, et à travers lequel l'auteur interprète la réflexion et l'action géopolitique des Etats-Unis et de l'Angleterre, constitue une originalité qui est, à notre avis, très prometteuse et porteuse d'excellents développements possibles pour l'avenir de la recherche sur les relations internationales.

La recherche de Ghisetti réussit, en effet, et, en même temps, montre (bien qu'indirectement, puisqu'il n'est pas intéressé à traiter ce sujet spécifique dans cette monographie) ce qu'un auteur profond mais ignoré, Carlo Maria Santoro, déplorait déjà dans les années 90. C'est-à-dire, comment l'étude de la politique internationale, surtout après l'avènement du moment unipolaire américain, a été dominée par un paradigme interprétatif de type économiste qui fut fusionné avec une autre et tout aussi grave déviation conceptuelle, d'une matrice normative, orientée vers l'illumination du futur avec la torche fumante du passé récent. Ce paradigme, qui constituait déjà une alternative sans alternative dans le débat géopolitique aux échelons supérieurs de la société américaine au moins depuis les années 50, s'est imposé égoïstement aussi dans les milieux académiques et politiques italiens et européens (à la plus petite exception de la France, peut-être parce qu'elle est encore vaguement influencée par le passé gaulliste).

Eh bien, selon la thèse devenue majoritaire en Europe en si peu de temps (au point que l'on se demande si cette conquête des esprits n'était pas gramsciennement téléguidée), le monde devait marcher inexorablement sur la voie dite du progrès, progrès qui est certes interprété comme linéaire mais dont le fondement est plutôt contesté quand il n'est pas tout simplement mythique. Et ce progrès, selon la pensée générale sur la politique mondiale qui avait été imposée, se serait maintenant arrêté en raison de l'action compensatoire de certains acteurs qui, en résistant militairement, institutionnellement et culturellement à la propagation de cette mentalité sur le globe, ne peuvent être interprétés que comme des États voyous et criminels, puisqu'ils empêchent ce qui est normativement juste, bon et souhaitable.

Mais c'est (aussi) ici que le texte "Thalassocratie" s'avère utile, car, en identifiant "les fondements de la géopolitique anglo-américaine", il révèle à la fois les concepts fondateurs du discours géopolitique contemporain, et les intérêts gramsciens derrière l'imposition de certaines idées et horizons de sens, ainsi que leurs éventuelles contradictions ou insuffisances pratiques et théoriques, et leur éventuelle désirabilité.

Il peut être facile, par exemple, de montrer comment les idées sur l'ordre mondial qui ont été acceptées presque unanimement et immédiatement au lendemain de la guerre froide étaient les idées de la thalassocratie anglo-américaine, mais il est beaucoup plus difficile de montrer comment ces idées sont représentatives presque exclusivement de certaines fractions du big business américain, en particulier celles liées aux intérêts industriels et bancaires-financiers multinationaux.

Plus difficile encore, d'ailleurs, est de démontrer où se situe le hiatus dans la représentation géopolitique du type thalassocratique - du moins dans la manière dont il s'est affirmé dans la pensée et l'action anglo-américaines.

Et pourtant, le livre de Ghisetti réussit à identifier le péché originel de la vision thalassocratique du monde propagée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Si en effet, comme l'écrit Ghisetti, la stratégie mondiale thalassocratique est basée sur un double mouvement d'isolationnisme et d'interventionnisme, sur une stratégie qui veut dominer les océans du monde (puisque la mer ne peut être que dominée, et non organisée/organisable ou possédée) et que pour une puissance maritime la mer n'est pas le point où finit la terre et son empire, mais une grande route qui relie les différentes régions du monde, la promotion d'un expansionnisme économique agressif devient presque obligatoire pour qui veut entreprendre une stratégie maritime globale.

L'arrière-pays de son propre État ne devient alors qu'une base, une île entourée d'un monde hostile où l'on peut se retirer après avoir navigué dans le monde et frappé ses adversaires: une frappe sans pouvoir en retour être frappé. Et en effet, Ghisetti note, en commentant les travaux du "père de la géopolitique américaine", Alfred Mahan, comment cet amiral, en tentant de fournir une justification normative à l'expansion américaine et à la conquête de territoires et de bases outre-mer, va jusqu'à "promouvoir l'occupation de territoires déjà habités par d'autres populations en faisant appel à la nécessité d'exploiter et de rendre productifs tous les territoires du monde" à travers un principe universel de "droit d'occupation" dont les détenteurs sont "les plus productifs et les plus efficaces". Et, en raison de la relation intime entre le pouvoir économique et le pouvoir militaire qui caractérise les pouvoirs thalassocratiques libéraux anglo-américains, ce droit justifie aussi moralement et normativement les opérations de conquête anglo-américaines, tout en blâmant et en diabolisant ceux qui tentent d'y résister. En fait, cette résistance à la conquête et à la promotion de l'"esprit occidental" libéral et maritime est un frein au progrès linéaire qui veut étendre l'"oasis dans le désert" qu'est, selon Mahan, la "civilisation" qui a Washington pour capitale.

On trouve donc ici l'une des sources de la pensée géopolitique libérale et américaine et la raison pour laquelle, une fois que le communisme historique du XXe siècle s'est effondré, tant sur le plan statistique qu'idéologique, l'employé du département d'État des États-Unis, c'est-à-dire l'employé du même département qui planifie les bombardements au phosphore blanc contre les États voyous (et qui est considéré à tort comme un philosophe et dont le nom est Francis Fukuyama) a décrété la "fin de l'histoire", c'est-à-dire l'unification complète des mentalités, des cultures et des traditions, toutes devant se diluer dans l'océan indistinct du libéralisme. En d'autres termes, la création d'un espace mondial unique, uni sous l'égide du président des États-Unis, qui n'est rien d'autre que le chef de l'exécutif responsable devant les centres de pouvoir où se trouve le véritable centre de commandement dont dépend la Maison Blanche elle-même : les groupes bancaires-financiers colossaux qui dominent l'économie.

Mais l'histoire n'est pas terminée, et elle ne pourrait pas l'être : le maître de l'histoire n'est pas l'homme, et de toute façon d'autres acteurs (géo)politiques, que l'on peut encadrer dans le même triangle interprétatif proposé par Ghisetti afin d'identifier leur diversité spatiale, culturelle et temporelle, ont endigué le flot thalassocratique qui se déversait dans toutes les parties du monde. D'où également la capacité de notre auteur à proposer et à créer de nouveaux cadres d'interprétation pour comprendre les développements de la théorie de la politique mondiale qui seraient mieux valorisés, car plus utiles pour comprendre les actions et les réflexions des différents acteurs mondiaux que ceux qui, depuis la guerre froide, ont été établis dans les milieux universitaires et médiatiques.

Ce qui a été dit s'applique à la sphère théorique. Toutefois, il convient de souligner que le livre de Ghisetti consacre en fait plus de place à la discussion pratique et stratégique qui a caractérisé les actions du Royaume-Uni et des États-Unis (en tout cas placée par rapport au processus théorique d'évolution), qu'à l'approfondissement du cadre théorique discuté ci-dessus. Mais même ici, alors qu'il ne fait aucun doute que le poids accumulé des livres écrits sur l'expansionnisme nord-américain, sur la guerre froide et sur le moment unipolaire américain est déjà suffisant pour percer les planchers les plus résistants des bibliothèques, le texte de Ghisetti se caractérise par une louable originalité, qui rompt avec les schémas stériles de la discussion académique répétitive et stérile. En effet, non seulement le livre "Thalassocratie" parvient à remettre en ordre l'évolution doctrinaire des fondements de la pensée géopolitique (anglo-américaine) (la naissance de la véritable île continentale avec Mahan, le conflit entre île et continent avec Mackinder, l'union de la puissance militaire américaine avec la puissance financière avec Bowman et le conflit entre nouveau et ancien monde avec Spykman), mais relie cette réflexion à l'action concrète, en proposant des lectures qui peuvent sembler un peu trop audacieuses mais qui, pour ceux qui veulent s'arrêter et réfléchir, doivent être prises avec la plus grande considération et le plus grand sérieux.

Par exemple, les images des forces américaines s'échappant du Viêt Nam en hélicoptère font partie de l'imaginaire commun, tout comme les nombreux films sur cette guerre au cours de laquelle les États-Unis ont tenté d'empêcher la propagation du communisme au Viêt Nam, en envoyant des milliers et des milliers de leurs propres jeunes hommes y mourir et en gaspillant une quantité énorme de ressources pour mener une guerre que, malgré leur incontestable supériorité militaire, technologique et politique sur le Viêt Nam du Nord, les États-Unis ont fini par perdre de façon désastreuse. Eh bien, pour Ghisetti, la conclusion est tout autre, puisque, affirme l'auteur, les États-Unis ont en fait gagné cette guerre. Simplement, les objectifs primaires étaient tout à fait différents de la prévention de l'expansion du communisme au Vietnam.

À la lumière de ce qu'il considère comme les fondements de la géopolitique anglo-américaine, Ghisetti explique, en reconstituant le processus d'enclenchement du conflit, qu'au Vietnam, le véritable objectif des États-Unis était d'éviter la création d'une entente entre le rimland asiatique et le cœur soviétique ou chinois du continent. Plus précisément, l'objectif était de faire en sorte que le Japon, qui était à l'époque la plus grande économie asiatique, ne joue pas la "carte asiatique", c'est-à-dire décide ou se trouve obligé de combiner la puissance de ses propres industries et de son économie avec la main-d'œuvre bon marché et les réserves d'énergie et de matières premières de la Chine et de l'Union soviétique. Les États-Unis y sont parvenus grâce à la guerre du Viêt Nam et aux divers coups d'État et aux diverses déstabilisations anticommunistes et antimaoïstes qu'ils ont lancés dans tout l'Extrême-Orient tout en combattant au Viêt Nam. Cette conclusion peut sembler étrange, mais elle est bien argumentée dans le livre et, à la réflexion, elle s'avère plus vraie (et à notre avis, c'est la vraie) que les affirmations selon lesquelles les États-Unis ont simplement perdu au Viêt Nam ou que l'objectif était de contenir le communisme et non de maintenir le Japon attaché à lui-même. Sinon, pourquoi les États-Unis n'avaient-ils aucun problème à soutenir des dictatures, même socialistes, chaque fois que cela servait leurs intérêts ?

De la même manière, la même interprétation peut être proposée pour interpréter l'invasion de l'Afghanistan et le désastreux retrait actuel, comparé à juste titre par beaucoup à celui du Vietnam. Et c'est précisément pour cette raison que les théories prétendant que l'action américaine en Afghanistan visait à arrêter Ben Laden, détruire Al-Qaïda, s'emparer des réserves énergétiques, imposer une transition démocratique, etc. Au contraire, la raison que l'on peut déduire du texte de Ghisetti semble beaucoup plus convaincante, à savoir que l'objectif principal était de maintenir le monde musulman dans une situation de chaos (la fameuse géopolitique du chaos) et de s'interposer, même militairement dans l'une des principales régions conjoncturelles entre l'Extrême et le Proche-Orient et entre le soi-disant cœur de la terre et la zone frontalière eurasiatique, en vue d'interposer son armée comme diaphragme diviseur entre les puissances eurasiatiques qui, à l'aube du XXIe siècle, se sont caractérisées comme les principaux candidats à l'organisation du continent. Même le retrait précipité des États-Unis d'Afghanistan, qui rappelle celui du Vietnam, peut être lu sous cet angle : l'intention est de créer un bourbier ingérable en Afghanistan, des sables mouvants sur lesquels couler tout accord entre Russes, Chinois et Iraniens. Pour cette raison, la mission en Afghanistan a également été, tout comme le Vietnam, un succès pour les oligarchies américaines.

Ces considérations, comme on l'a dit, peuvent sembler pour le moins curieuses, mais elles reposent sur un cadre conceptuel très habituel et sont bien argumentées. En outre, cet impact conceptuel s'avère encore plus solide si l'on prend en considération les nombreux auteurs et stratèges que Ghisetti étudie pour comprendre l'évolution et l'influence exercée par le système doctrinaire américain: des auteurs et des stratèges allant de Zbigniew Brzezinski à Manlio Graziano, de François Thual à Aleksandr Douguine, de Tiberio Graziani à Henry Kissinger, d'Yves Lacoste à John Mearsheimer, de Claudio Mutti à Colin Gray. En bref, le texte est vraiment solide et bien structuré (permettez-moi une plaisanterie: comme doivent l'être les "fondations" de toute habitation ou système de pensée), tant du point de vue historico-théorique que du point de vue pratique-stratégique. Tout cela dans un texte pas trop long et très facile à lire; un texte, en conclusion, qui a toutes les qualités pour être une véritable "fondation" pour les analyses et les recherches futures sur le sujet en question.

21:56 Publié dans Actualité, Géopolitique, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, géopolitique, politique internationale, états-unis, royaume-uni, angleterre, livre, thalassocratie, puissance maritime, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Francis Fukuyama et la fin de l'hégémonie américaine

Francis Fukuyama et la fin de l'hégémonie américaine

par Markku Siira

Ex: https://markkusiira.com/

Il est ironique, mais aussi quelque peu approprié, que le philosophe et auteur Francis Fukuyama, qui, dans les années 1990, s'extasiait sur la "fin de l'histoire" et sur le triomphe de la démocratie libérale occidentale dirigée par les États-Unis, écrive aujourd'hui dans The Economist, le magazine des milieux financiers, sur la fin de l'hégémonie américaine.

Fukuyama admet même que les sources à long terme de la "faiblesse et de la récession des États-Unis sont intérieures plutôt qu'internationales". L'universitaire tente de nous convaincre que l'Amérique "restera une grande puissance dans les années à venir, mais son influence dépendra davantage de sa capacité à régler ses problèmes intérieurs que de sa politique étrangère".

Après tout, l'apogée de l'hégémonie américaine a duré moins de 20 ans, "de la chute du mur de Berlin en 1989 à la crise économique de 2007-2009". Les États-Unis restent dominants en termes militaires, économiques, politiques et culturels.

Cependant, la glorification de l'"exceptionnalisme américain" a fait des ravages. Selon Fukuyama, "le sommet de l'arrogance américaine a été l'invasion de l'Irak en 2003, lorsque les États-Unis ont espéré remodeler non seulement l'Afghanistan (qu'ils avaient envahi deux ans plus tôt) et l'Irak, mais aussi l'ensemble du Moyen-Orient".

Les États-Unis ont surestimé l'efficacité de la force militaire pour provoquer un changement politique fondamental. Le modèle du marché libre a également rencontré des difficultés. La décennie se termine avec des troupes américaines enlisées dans deux guerres. La crise économique internationale a également mis en évidence les inégalités créées par la mondialisation dirigée par les États-Unis.

L'unipolarité de cette période est maintenant terminée et le monde est revenu à un "état plus normal de multipolarité, avec la Chine, la Russie, l'Inde, l'Europe et d'autres centres augmentant leur puissance par rapport à l'Amérique". Ou s'agit-il également d'une simple façade dans un monde globalisé où les décisions politiques ont été largement remplacées par les forces du marché ?

Quoi qu'il en soit, Fukuyama estime que les États-Unis sont confrontés à des défis intérieurs majeurs. La société américaine est profondément polarisée et il lui est difficile de parvenir à un consensus sur pratiquement tout. Cette polarisation a commencé par des questions politiques typiquement américaines telles que les impôts et l'avortement, mais elle s'est étendue depuis à une lutte acharnée sur l'identité culturelle.

Même une menace extérieure, comme le coronavirus, n'a pas pu rassembler les Américains. Au contraire, selon Fukuyama, la crise du corona a approfondi les divisions et la distance sociale en Amérique. Les masques et les vaccinations sont devenus des questions politiques plutôt que des mesures de santé publique.

Les conflits se sont étendus à tous les aspects de la vie, du sport aux marques de consommation. L'identité civique qui faisait de l'Amérique une démocratie multiethnique à l'ère des droits civiques a été remplacée par des récits contradictoires sur les divisions observables par les historiens entre 1619 et 1776 - en d'autres termes, sur la question de savoir si le pays a été fondé sur la base de l'esclavage ou de la lutte pour la liberté.

Cette contradiction s'étend également aux réalités distinctes que les deux camps croient voir; des réalités dans lesquelles l'élection de novembre 2020 était soit l'une des plus justes de l'histoire américaine, soit une fraude massive qui a conduit à la présidence illégitime de Joe Biden. Personnellement, je ne vois pas de différence significative entre les administrations Trump et Biden; les États-Unis sont en réalité un système à parti unique.

Tout au long de la guerre froide et jusqu'au début des années 2000, les élites s'accordaient à dire que les États-Unis voulaient conserver leur rôle de premier plan dans la politique mondiale. Les guerres brutales et apparemment sans fin en Afghanistan et en Irak ont ennuyé de nombreux Américains non seulement en évoquant des lieux difficiles à comprendre et à conceptualiser comme le Moyen-Orient, mais aussi en suscitant un rejet de l'engagement international en général.

Tout au long de la guerre froide et jusqu'au début des années 2000, les élites s'accordaient à dire que les États-Unis voulaient conserver leur rôle de premier plan dans la politique mondiale. Les guerres brutales et apparemment sans fin en Afghanistan et en Irak ont ennuyé de nombreux Américains non seulement en évoquant des lieux difficiles à comprendre et à conceptualiser comme le Moyen-Orient, mais aussi en suscitant un rejet de l'engagement international en général.

En ce qui concerne la Chine, qui s'est imposée comme un rival des États-Unis, le consensus est plus évident: tant les républicains que les démocrates s'accordent à dire que Pékin est une "menace pour les valeurs démocratiques" (c'est-à-dire pour l'occidentalo-centrisme dirigé par les États-Unis). Mais cette confrontation ne mènera pas l'Amérique très loin. Fukuyama se demande si les Etats-Unis seraient préparés à un conflit militaire avec la Chine ou la Russie. Nous sommes entrés en Afghanistan avec fracas, mais qu'en est-il de Taïwan ou de l'Ukraine?

La polarisation a déjà porté atteinte à l'influence mondiale des États-Unis. L'attrait de l'Amérique a été considérablement réduit: les institutions démocratiques américaines n'ont pas bien fonctionné ces dernières années, alors pourquoi un pays devrait-il imiter le tribalisme et le dysfonctionnement politiques américains? Fukuyama rappelle que le pays modèle de la démocratie n'a même pas réussi à réaliser un transfert pacifique du pouvoir après les événements du 6 janvier.

M. Biden a fait valoir que le retrait de l'Afghanistan était nécessaire pour se concentrer sur la réponse aux "défis plus importants posés par la Russie et la Chine". Barack Obama n'a jamais réussi à effectuer un "pivotage vers l'Asie" parce que les États-Unis sont restés concentrés sur le Moyen-Orient. Fukuyama affirme que "l'administration actuelle doit rediriger à la fois les ressources et l'attention des décideurs politiques ailleurs, pour intimider les rivaux géopolitiques et engager les alliés".

Fukuyama, qui a inspiré les néoconservateurs dans les années 1990, est plus réaliste aujourd'hui. Il affirme qu'il est peu probable que les États-Unis reviennent à leur ancienne position hégémonique et qu'ils ne devraient même pas essayer de le faire. Au mieux, elle ne peut qu'espérer "maintenir un ordre mondial fondé sur des valeurs démocratiques en coopération avec des pays de même sensibilité" (c'est-à-dire poursuivre ses propres intérêts aux dépens de ses vassaux). L'avenir nous dira si les États-Unis sont encore capables de le faire.

Comme l'empire britannique dans le passé, les États-Unis sont en train de devenir une ressource épuisée. Personnellement, je pense que pour les cercles du capital international, même un monde dirigé par la Chine n'est pas vraiment une abomination. Dans la nouvelle situation, même le prétexte de la démocratie libérale peut être écarté, à condition que les privilèges de la classe capitaliste mondiale restent inchangés.

21:24 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, francis fukuyama, états-unis, affaires américaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Manifs, grèves, blocages, boycott… quelle solution pour sortir de ce cauchemar ?

Manifs, grèves, blocages, boycott… quelle solution pour sortir de ce cauchemar ?

Pierre-Emile Blairon

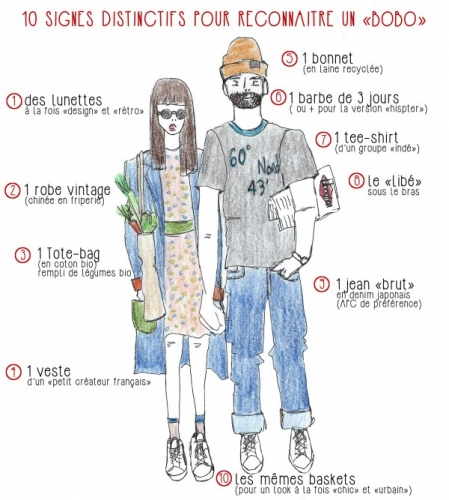

Portrait d’une bobo décervelée

J’ai lu récemment l’article d’une journaliste, rédactrice en chef (adjointe) d’un quotidien luxembourgeois, lequel a la grande intelligence de revendiquer clairement sa périodicité puisqu’il s’appelle Le Quotidien ; c’est sans doute la limite de son engagement déontologique. La dame de s’extasier sur le fait que les Européens, et surtout les Européennes (puisqu’elle semble être une féministe convaincue), ne sont pas à plaindre puisque notre société européenne privilégiée ne leur impose qu’un tout petit pass sanitaire pour des démarches autrefois évidentes et naturelles, obligation qui n‘existait pas avant l’invention du covid 19.

Cette brave petite bourgeoise hédoniste, dont la vie semble s’être coincée béatement dans un épisode de l’interminable feuilleton américain Les Feux de l’amour, de nous décrire avec effroi la condition de la femme partout ailleurs dans le monde, en Hongrie (l’homosexualité), en Iran (la répudiation), en Pologne (l’avortement), en Chine, en Inde, en Corée du Nord, etc… J’ai noté en esquissant un sourire narquois que les deux seuls pays européens où la liberté de la femme n’existe pas pour la donzelle sont la Pologne et la Hongrie. Avec ça, c’est une « femme libre » qui ne prend pas ses directives au… Luxembourg, siège des institutions de l’Union européenne.

« Par chance », dit-elle, « je suis une femme libre, vivant en France et travaillant au Luxembourg. Avec mes privilèges. Avec pour seul souci aujourd’hui d’avoir à présenter un QR code à l’entrée d’un restaurant ou d’un cinéma […] Se comparer aux victimes de dictature et de génocide, c’est indécent […] Allez savoir pourquoi, quand on a des problèmes de riches, on se fout éperdument de la misère des autres », conclut-elle avec une totale hypocrisie et une désinvolture assumée qui illustre bien l’adage : Après moi, le déluge.

Il convient de remarquer que le petit Etat du Luxembourg est le plus riche d’Europe (125 000 dollars de revenus annuels par habitant), que les seuls immigrés qu’il accueille sont de richissimes évadés fiscaux et que le seul acte de délinquance notable en 2021 a été le vol d’une serviette de bain au Sofitel local.

J’ai voulu avec cet exemple haut en couleurs (celles de l’arc-en-ciel LGBT ?) vous donner la mesure du niveau d’inconscience, d’égoïsme, d’incompétence, d’inculture et de stupidité des bobos covidistes.

Oui, c’est vrai, désormais, deux peuples s’affrontent dans notre pays et dans tous les pays du monde: celui des lobotomisés et celui des éveillés.

Il faut rappeler à ce sujet les propos visionnaires de Georges Bernanos dans son livre, La France contre les robots : "Je pense depuis longtemps que, si un jour, les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu'elle s'attire, mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public. Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister, ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu'il y a de plus en plus d'hommes obéissants et dociles."

Il faut rappeler à ce sujet les propos visionnaires de Georges Bernanos dans son livre, La France contre les robots : "Je pense depuis longtemps que, si un jour, les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu'elle s'attire, mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public. Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister, ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu'il y a de plus en plus d'hommes obéissants et dociles."

Que faire ?

Dix-huit mois maintenant que les lanceurs d’alerte ont prévenu les populations du projet maléfique en cours : Employer tous les moyens pour réduire drastiquement la population planétaire, qui est l’un des buts principaux de l’instauration de cette dictature mondiale pseudo-sanitaire.

L’un de mes premiers articles sur le sujet s’intitulait : objectif Covid : soumission et robotisation de la population planétaire. Il manquait un terme pour définir plus précisément le projet, qui, nous le savons maintenant comportait trois phases et non deux : c’était le mot : réduction, c’était même le plus important à insérer chronologiquement entre le mot soumission et le mot robotisation ; nous sommes en effet entrés en phase 2 de l’opération ; la phase 1 : soumission est une réussite (presque) totale du pouvoir mondial. C’est dans ce « presque » que nous nous situons ; le petit grain de sable qui vient détraquer la machine.

Nous avons largement expliqué tout au long de ces dix-huit mois le processus satanique engagé par la caste ploutocratique au pouvoir dans le monde (voir les articles de mes confrères et les miens sur ce même site, et mon livre[1] qui recueille les articles que j’ai écrits sur le sujet) ; nous avons mis à jour les modalités de mise en place de cette manipulation et dénoncé cette tyrannie qui n’a jamais caché ses objectifs les plus effrayants. Nos pires craintes, auxquelles nous avions du mal à croire nous-mêmes, se confirment jour après jour ; il est désormais trop tard pour convaincre qui que ce soit.

Pour prouver nos dires, il nous a souvent suffi de simplement citer les paroles ou les écrits des représentants de la secte qui, nous ne le dirons jamais assez, ne cachent pas leurs intentions comme s’ils voulaient ajouter une dose de sadisme à leur projet diabolique.

La secte mondiale qui dirige la guerre contre les peuples tire ses ficelles avec méthode, appliquant à la lettre le programme qu’elle s’était fixé.

Comment la combattre ? le premier stade consiste, en l’état actuel de la situation, à employer tous les moyens légaux à disposition des citoyens, ce qui se définit globalement par l’expression résistance passive ; ces moyens doivent être utilisés simultanément, ce qui implique l’investissement actif de chaque citoyen responsable, de manière constante. Cette démarche a été pertinemment décrite par Georges Gourdin, directeur de Nice Provence Info, dans son livre : Sabotage, appel à la grève des consommateurs[2].

Les manifestations

Les Français ont mis un temps fou à se réveiller; c’en était désespérant surtout à cause du manque de communication; les personnes éveillées qui ont rapidement compris l’arnaque globaliste ne pouvaient se connaître que par les réseaux sociaux jusqu’à ce que Florian Philippot organise un peu partout en France des rassemblements qui ne réunissaient au tout début de l’opération que quelques dizaines de personnes; il faut saluer la lucidité et la détermination du seul personnage politique en France qui a eu le courage de ne pas se soumettre aux diktats de de la caste mondiale représentée en France par celui qui nous sert accessoirement de Président.

Florian Philippot a tellement réussi dans son entreprise que, désormais, ce sont des centaines de milliers de personnes qui défilent en France chaque samedi pour réclamer l’abrogation de ce pass sanitaire.

Il nous faut remarquer qu’un nombre non négligeable de manifestants porte le masque, symbole de soumission, ce qui prouve que ces personnes ne rejettent pas en bloc la Grande Manipulation, et qui démontre donc aussi la force des méthodes de conditionnement qui permet d’arriver à ce stade d’incohérence.

Ces rassemblements ont le mérite de révéler l’ampleur du mécontentement, même en l’absence de toute retombée médiatique, puisque les médias entièrement soumis au pouvoir, évitent soigneusement de parler de ce mouvement de contestation de fond ou bien le minimisent. Les défilés, organisés dans la quasi-totalité des villes françaises de plus de 5000 habitants, interrogent la population française passive, spectatrice de ces mouvements de foule, qui prend conscience que les médias subventionnés lui cachent la vérité quant à l’importance de la contestation; mais l’expérience malheureuse des Gilets jaunes nous apprend qu’un mouvement populaire et patriote qui ne se manifeste que par la puissance du nombre ne peut durer bien longtemps pour quatre raisons :

- Il sera dans un premier temps nié par la presse aux ordres ; nous venons d’en parler et on sait la puissance, à l’heure actuelle, des méthodes de conditionnement employées par les gouvernants.

- Il sera rapidement récupéré politiquement par les « résistants de la dernière heure » qui raccrochent leur wagon à la locomotive (LFI, RN, syndicats…) et vont donc casser l’unité du mouvement.

- Le pouvoir va monter en épingle et détourner certains comportements pour discréditer le mouvement quant à ses revendications légitimes (affaire Cassandre).

- Et, en dernier lieu, il va envoyer ses chiens de garde semer le chaos et la terreur (meutes gauchistes, blackblocs, faux policiers, etc…) pour enterrer définitivement la contestation.

Continuons cependant à manifester tant qu’il est possible de le faire; la fronde peut reposer son organisation sur un leader dynamique, ce qui n’était pas le cas du mouvement des Gilets jaunes. Il sera tant de prévoir des mesures de contournement quand on sera arrivé au stade 4.

En ce qui concerne ces mesures de contournement, les autres moyens d’action donc, reportons-nous à nouveau au livre de Georges Gourdin avec, cependant, une remarque : La caste mondiale impose un train d’enfer (sic) à la mise en place de son projet ; elle essaie de verrouiller le processus avant que l’ensemble des peuples, ou tout au moins une masse critique de citoyens, ne se rende compte de la manipulation. Il nous faut donc privilégier les mesures de rétorsion dont la mise en œuvre est immédiate.

Georges Gourdin préconise la grève des consommateurs qui s’articule autour d’un changement des mentalités et des habitudes de consommation: le retour aux produits de qualité (qui ne sont pas nécessairement les plus chers), le recours aux déplacements brefs favorisés par le choix des achats chez des commerçants, artisans ou producteurs locaux (localisme), ou la création des conditions de sa propre autonomie, alimentaire (potager) ou autre lorsqu’on dispose des moyens et des compétences nécessaires à mettre en œuvre cette autosuffisance.

Dans l’immédiat, il faut profiter des failles et des incohérences du Système ; juste deux exemples :

- ainsi, pour punir les non-vaccinés, le gouvernement leur interdit l’accès aux grands centres commerciaux. Chouette ! L’occasion ou jamais de faire connaissance avec son boucher au coin de la rue (celui qui ne demande pas le pass, et boycotter l’autre en face qui est covidiste) ; pourtant, il entre dans le projet du pouvoir de faire disparaître tous les petits indépendants, et ce sont, au contraire, les grandes surfaces qui seront pénalisées ; tout au moins si les non-vaccinés n’entrent pas dans la logique idiote des gouvernants ; en effet, ces derniers pensent que ces réfractaires ne le resteront pas longtemps parce qu’ils les jugent assez stupides pour se faire injecter n’importe quel produit dans le corps pour conserver leur habitude du samedi matin, celle qui consistait à faire leurs courses à Carrefour dans une ambiance de « fête » pour « profiter » des promotions…

- Autre exemple: tout le monde a pu remarquer la marche arrière du gouvernement sur les contraintes initialement imposées aux routiers (dont les restaurants attitrés ne sont pas soumis à l’obligation du pass) et aux motards (dont la prescription du contrôle technique pour leurs véhicules a été retirée, à peine évoquée). Ces deux catégories de Français ont au moins un point commun: ils sont capables de tenir la route, expression prise dans les deux sens ; les routiers et les motards sont suffisamment solidaires et motivés pour déclencher, par exemple, le blocage des voies de communication à l’appel de leurs représentants, syndicaux ou pas, blocage qui mettrait rapidement toute l’économie du pays en panne alors qu’il serait difficile aux forces de police d’agir par la force sans provoquer un surcroît de tension et la production de l’étincelle qui mettrait le feu aux poudres.

Il faut noter que n’importe quel automobiliste peut rouler sur route à 40km/h ; la police n’intervient que si vous êtes en dépassement de vitesse autorisée.

Il existe vraisemblablement d’autres actions intelligentes et efficaces à mener ; le pouvoir est un colosse aux pieds d’argile car la vanité de ses représentants leur cache les réalités du monde vrai, tel qu’il est, et non pas tel qu’ils aimeraient qu’il soit.

Pierre-Emile Blairon

[1] L’Iceberg, la Tradition primordiale contre le Titanisme, éditions du Lore, 2021. Pour toute commande: http://www.ladiffusiondulore.fr/home/897-l-iceberg-la-tradition-primordiale-contre-le-titanisme.htm

[2] Edition FrancePhi Diffusion.

Éditions FrancePhi Diffusion

Éditions FrancePhi Diffusion

00:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : pierre-émile blairon, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook