jeudi, 19 août 2021

L'Asie centrale et l'émirat d'Afghanistan

L'Asie centrale et l'émirat d'Afghanistan

Ex: https://katehon.com/ru/article/centralnaya-aziya-i-emirat-afganistan

Avec le changement de direction politique en Afghanistan, l'Asie centrale revêt une importance accrue. Son rôle s'accroît quels que soient les scénarios, négatifs ou positifs.

Dans un scénario négatif, les États de la région auraient besoin d'une assistance pour la protection des frontières et la sécurité globale - de l'accueil des réfugiés à la surveillance de la situation politique intérieure. Le Tadjikistan fait partie de l'OTSC et du personnel militaire russe y est stationné. Le pays est également membre de l'OCS. Il y a également eu des conflits internes et un affrontement à la frontière avec le Kirghizstan. Mais il est peu probable que les Talibans (une organisation interdite en Russie) franchissent la frontière. Il pourrait plutôt s'agir de tentatives d'imitation de groupes islamistes locaux et de demandes d'aide aux Talibans pour établir un émirat similaire au Tadjikistan. Des organisations extrémistes telles que le Mouvement islamique d'Ouzbékistan (une organisation interdite dans la Fédération de Russie), qui a été lié à la fois à Al-Qaïda (une organisation interdite dans la Fédération de Russie) et aux Talibans, sont également actives dans l'Ouzbékistan voisin. Alors qu'au Tadjikistan, les forces de sécurité russes aident à contrôler la frontière, en Ouzbékistan, les forces locales doivent le faire par elles-mêmes. Cependant, des exercices militaires conjoints sont déjà prévus dans les deux républiques et ils ont débuté au Tadjikistan le 17 août.

Au Turkménistan, en raison de la neutralité totale du pays, la situation est plus critique. Les talibans ont déjà terrorisé les gardes-frontières locaux en les entraînant au combat, et les Turkmènes ont souvent dû les payer en échange de garanties de non-attaque. S'il n'y a pas de décision centralisée des talibans d'attaquer ces républiques, une autre option est possible. À savoir, lorsque les Talibans se réformeront (puisque la guerre en Afghanistan est officiellement terminée), il y aura inévitablement des cadres potentiels qui ne seront pas en mesure de s'intégrer au futur système et de faire la transition vers une vie paisible. Ils devront donc opérer à l'étranger, soit en tant que mercenaires, soit pour mener le "djihad" pour des raisons idéologiques. Et naturellement, leurs regards se porteront en premier lieu sur les pays voisins.

Dans ce cas, les États d'Asie centrale devront coopérer étroitement avec les autres voisins de l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan et la Chine, ainsi qu'avec la Russie.

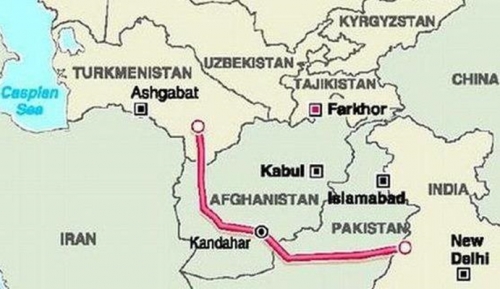

Dans un scénario positif, le rôle de l'Asie centrale n'est pas moins important. Surtout, les projets d'infrastructure, de transport et d'énergie peuvent être dégelés et mis en œuvre. CASA-1000 vise à relier les systèmes énergétiques de l'Asie centrale à ceux de l'Asie du Sud - le Kirghizstan, le Tadjikistan avec l'Afghanistan et le Pakistan - et à développer des mécanismes d'échange d'électricité conformes aux normes internationales. En février 2021, le Kirghizstan a annoncé le début de la construction de lignes de transmission dans le cadre du projet CASA-1000. Les travaux commenceront d'abord dans l'Oblast de Batken, puis dans les Oblasts d'Osh et de Jalal-Abad. Le projet prévoit de moderniser le complexe de réseaux électriques nécessaire, de construire de nouvelles sous-stations et une ligne de transport d'électricité à haute tension qui permettra au Kirghizstan et au Tadjikistan d'exporter l'électricité excédentaire de l'été vers le Pakistan et l'Afghanistan.

Le programme de coopération économique régionale pour l'Asie centrale (CAREC) encourage également la coopération régionale en matière de transport, de commerce et d'énergie depuis 2001. Le CAREC comprend 10 pays : l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, la République populaire de Chine, le Kazakhstan, la République kirghize, la Mongolie, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. La Banque asiatique de développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds monétaire international, la Banque islamique de développement, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque mondiale supervisent le programme.

Enfin, l'oléoduc TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde) peut être lancé dans le format initialement conçu ou modifié.

Si les États-Unis sont précédemment intervenus massivement dans ces projets, la Russie a désormais la possibilité d'ajuster certaines orientations et de proposer ses propres initiatives.

L'Asie centrale suscite également un intérêt croissant de la part de Bruxelles. Alors que l'on affirme que la restauration de l'Émirat islamique est inacceptable et que les progrès démocratiques, y compris les droits des femmes et la protection des minorités, ainsi que le renforcement des institutions de l'État et la lutte contre la corruption, doivent être maintenus, les dirigeants de l'UE sondent simultanément les voies de leur entrée dans les républiques d'Asie centrale.

À la suite de sa visite à Tachkent pour une conférence sur les relations entre l'Asie centrale et l'Asie du Sud, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a écrit sur son blog qu'il avait "discuté avec les ministres d'Asie centrale de notre désir de construire des partenariats solides et non exclusifs, ouverts à la coopération avec d'autres, sur des objectifs communs, comme indiqué dans la stratégie de l'UE pour l'Asie centrale de 2019". Cela implique d'intensifier la coopération dans divers secteurs allant du climat à l'environnement, en passant par la santé, l'eau, les droits de l'homme et le renforcement des capacités de gestion des frontières. J'ai réaffirmé la volonté de l'UE de s'engager dans le développement des liens régionaux et de relever les défis communs en matière de sécurité... La coopération régionale entre le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Afghanistan et les pays voisins peut non seulement contribuer au développement socio-économique, mais aussi relever les défis communs en matière de sécurité, notamment l'immigration clandestine, le trafic de drogue et les menaces terroristes.

Globalement, l'Asie centrale est dotée d'un énorme potentiel humain et de ressources naturelles. La Commission européenne estime qu'elle a beaucoup à offrir aux investisseurs européens. L'UE est déjà un partenaire commercial majeur de ces pays. Par exemple, le commerce bilatéral de marchandises représentait 22 milliards d'euros en 2020, et avec une population de 114 millions d'habitants, la région a un potentiel de marché considérable.

L'objectif de l'UE sera évidemment de pousser la région à mettre en œuvre des réformes structurelles et à améliorer l'environnement des entreprises. Un forum économique UE-Asie centrale est prévu en novembre. M. Borrell estime qu'il s'agira d'une nouvelle occasion d'œuvrer en faveur d'une connectivité durable et inclusive.

La Russie doit être proactive à cet égard. À ce jour, seuls deux États de la région - le Kazakhstan et le Kirghizstan - sont membres de l'UEE. En même temps, sur fond de diverses provocations dans ces pays contre l'utilisation de la langue russe, on a le sentiment d'un scénario artificiel d'opérations d'information et d'opérations psychologiques, auquel s'intéresse un client extérieur. L'Ouzbékistan a le statut d'observateur au sein de l'UEE, mais a jusqu'à présent adopté une attitude attentiste. On peut supposer que les représentants de l'UE tenteront d'influencer les décideurs en Ouzbékistan pour ralentir ou faire dérailler le processus d'adhésion à l'UEE. Moscou doit élaborer une feuille de route, notamment en contrant les tentatives européennes de saboter l'intégration eurasienne.

19:22 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, asiecentrale, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"L'Occident doit se réorganiser complètement en termes de politique étrangère et de politique de développement".

L'Afghanistan après le changement de pouvoir

Markus Frohnmaier (AfD): "L'Occident doit se réorganiser complètement en termes de politique étrangère et de politique de développement"

Entretien - Propos recueillis par Lukas Steinwandter

Ex: https://jungefreiheit.de/debatte/interview/2021/frohnmaier-afghanistan-westen-entwicklungspolitik/

En réponse à la prise de contrôle de l'Afghanistan par les Talibans, le gouvernement allemand a suspendu l'aide officielle au développement dans ce pays. À l'origine, 250 millions d'euros avaient été prévus pour l'année en cours. Alors que l'Occident se retire d'Afghanistan, une nouvelle puissance tente d'étendre sa sphère d'influence : la Chine. Nous nous sommes entretenus avec Markus Frohnmaier, porte-parole de la politique de développement pour le groupe parlementaire AfD au Bundestag, sur le sens et le non-sens de l'aide au développement, les solutions régionales possibles pour les flux de réfugiés et la manière dont l'Occident doit réagir à l'influence de la Chine.

Le gouvernement allemand a suspendu son aide au développement en Afghanistan après la prise du pouvoir par les Talibans. Est-ce la bonne décision ?

Frohnmaier : La décision est bonne. L'aide au développement qui affluait auparavant en Afghanistan était déjà plus que douteuse. Des bâtiments construits grâce à l'aide allemande au développement avaient déjà été convertis par les talibans en écoles coraniques avant qu'ils ne prennent le pouvoir et, dans un cas dûment documenté, en casernes pour les guerriers du djihad. Tant qu'un régime terroriste y est au pouvoir, le gouvernement allemand ne doit pas le parrainer par une aide au développement.

Qu'est-ce que le travail de développement a réellement accompli en Afghanistan au cours des 20 dernières années ?

Frohnmaier : Si vous regardez les résultats : Rien du tout, car les talibans en récoltent maintenant les fruits. Entre-temps, il y a certainement eu une amélioration marginale des conditions de vie dans les grandes villes. Mais beaucoup d'argent a également été dépensé pour des bêtises.

Par exemple ?

Frohnmaier : La Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, qui réalise des projets de développement pour l'État allemand, a également financé des projets absurdes en matière de gendérisme en Afghanistan. Et le gouvernement allemand a mis en place un centre de conseil en matière de migration en Afghanistan dans le cadre du programme "Perspektive Heimat". Les habitants pouvaient y obtenir des informations sur les voies d'immigration légales vers l'Allemagne.

Comment se passe la coopération au développement avec les pays voisins comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan ?

Frohnmaier : Le gouvernement fédéral supprime progressivement la coopération bilatérale au développement avec le Turkménistan et le Tadjikistan. Seul l'Ouzbékistan est encore un pays partenaire de la coopération allemande au développement. Dans la longue série d'erreurs commises par le gouvernement allemand, celle-ci s'ajoute à la liste: en interrompant la coopération au développement avec une grande partie des États d'Asie centrale, nous nous sommes privés de pratiquement toutes les possibilités d'influence et de levier. Cette situation prend aujourd'hui sa revanche lorsqu'il s'agit de ralentir les flux migratoires. J'avais d'ailleurs déjà appelé à une coopération plus étroite avec les États d'Asie centrale au nom de mon groupe au début de l'année 2020.

De nombreux Afghans veulent désormais quitter le pays. Si l'on en croit le ministre fédéral de l'Intérieur Horst Seehofer (CSU), ils pourraient être plusieurs millions à frapper aux portes de l'Europe. Y aurait-il des alternatives dans les pays voisins mentionnés, par exemple pour des camps d'accueil sur place ? Et ces pays accepteraient-ils même un tel projet avec le soutien de l'UE ?

Frohnmaier : La possibilité d'accepter des réfugiés dans ces pays existe bel et bien. Des États comme le Tadjikistan, par exemple, sont relativement stables sur le plan politique et offriraient également la sécurité. Le gouvernement tadjik, par exemple, mène une action résolue contre l'islamisme, j'ai pu le constater par moi-même lors d'un séjour à Douchanbé. Mais bien sûr, les gouvernements locaux ne le feront que si nous les y poussons politiquement et financièrement. Vu l'incompétence de notre gouvernement fédéral, j'ai peu d'espoir. Seul le président français Emmanuel Macron affirme actuellement que la prévention des migrations est à l'ordre du jour.

Le gouvernement autrichien souhaite également faire pression au niveau de l'UE pour la création de centres de déportation dans les campagnes afghanes, afin que les États de l'UE puissent continuer à déporter les Afghans.

Frohnmaier : Exactement, si le gouvernement allemand veut agir dans l'intérêt du peuple allemand, il devrait se joindre à cette poussée.

La composition ethnique des Afghans plaide également en faveur de l'accueil des réfugiés près de chez eux.

Frohnmaier : Oui, environ 27% de la population afghane est composée de Tadjiks et de Perses. Neuf pour cent sont des Ouzbeks. En particulier pour les forces locales, un hébergement dans les pays voisins mentionnés serait plus judicieux. En outre, l'Allemagne est active dans plus de 40 pays et y entretient des partenariats bilatéraux. Parmi eux figurent de nombreux États fragiles. Et nous ne pouvons pas envoyer les soi-disant locaux et leurs proches en Allemagne à chaque fois qu'il y a un changement de régime quelque part dans le monde. Ce serait déraisonnable. Dans le cas de l'Afghanistan, les milliers de kilomètres de frontières terrestres ouvertes avec le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan permettent d'accueillir ces personnes sur place et aux pays concernés d'en assumer éventuellement la responsabilité avec notre soutien.

La Chine est un autre pays voisin de l'Afghanistan. Fan Hongda, de l'Université des études internationales de Shanghai, a prévenu il y a quelques jours : "En tant que pays voisin et pays important dans le monde, la Chine doit aider l'Afghanistan à établir la stabilité et la paix - ne serait-ce que pour nos propres intérêts de sécurité nationale." La Chine, qui entretient de bonnes relations avec les talibans, va-t-elle maintenant devenir plus active en Afghanistan, par exemple sous la forme d'une aide au développement et d'une coopération économique ?

Frohnmaier : Définitivement. Les Talibans sont moins un problème pour les Chinois parce qu'ils sont islamistes. Le problème des talibans en tant que groupe islamiste a toujours été qu'ils ont servi de refuge à d'autres groupes terroristes qui ont leur champ d'action en dehors de l'Afghanistan. Les Chinois ont donc un intérêt vital à ce qu'aucun groupe islamiste ne s'installe en Afghanistan qui aurait, par exemple, l'idée de libérer les camps de concentration pour les Ouïgours dans le Xinjiang voisin. Pékin sortira volontiers son chéquier pour cela. Et, bien sûr, pour s'assurer une influence, des matières premières et un accès au marché afghan.

Comment l'Occident doit-il réagir à cette situation ?

Frohnmaier : L'Occident doit réorganiser complètement sa politique étrangère et de développement s'il ne veut pas être dépassé par la concurrence. Concrètement, cela signifie : pas d'interventions militaires dans des zones étrangères, mais une orientation stricte de sa propre politique de développement et de commerce extérieur sur la base des intérêts économiques. La Chine a acheté la moitié de l'Afrique sans sacrifier un seul soldat ; l'Occident se retire maintenant vaincu d'Afghanistan après avoir gaspillé des milliers de vies et des milliards astronomiques. Ce qu'il faut, c'est un retour au réalisme, où les intérêts nationaux sont le principe directeur, et non la question de savoir si le drapeau arc-en-ciel peut flotter à Kaboul.

Quel rôle la Russie joue-t-elle dans ce domaine ?

Frohnmaier : La Russie a tiré les leçons des erreurs du passé, notamment de l'ingérence ratée de l'Union soviétique en Afghanistan. Les Russes prennent au sérieux le danger réel de terreur émanant d'une prise de pouvoir par les talibans, mais ils cherchent en même temps des moyens de Realpolitik de réduire ce danger. Les représentants russes, par exemple, n'ont réussi à obtenir des talibans que l'autorisation de poursuivre les activités de l'ambassade russe à Kaboul mardi. Dès qu'un nouveau gouvernement sera constitué à Kaboul, nous devrions également examiner si et comment une représentation diplomatique peut être rétablie en Afghanistan afin de protéger nos intérêts sur le terrain.

Quels sont ces intérêts en Afghanistan ou dans la région située au nord de celui-ci, où passe également la nouvelle route de la soie chinoise ?

Frohnmaier : J'identifierais trois domaines d'intérêt allemands importants : Prévention des migrations, contre-terrorisme et économie. Si nous ne voulons pas que les gens commencent à déménager et que le pays entier devienne un camp d'entraînement pour les terroristes, nous devons utiliser tous les leviers diplomatiques à notre disposition. Tôt ou tard, il s'agira probablement avant tout de reconnaître le gouvernement des talibans au regard du droit international. Nous devrions faire en sorte que cela dépende moins de la situation des droits de l'homme et davantage du fait que le gouvernement de ce pays soit prêt à nous donner certaines garanties en termes de politique migratoire et de sécurité.

Une autre question aiguë sera de savoir si nous devons permettre une vassalisation économique de l'Afghanistan par la Chine. Si nous ne le voulons pas, nous ne pourrons pas éviter d'obtenir l'accès au marché et aux ressources minérales qui s'y trouvent par le biais d'accords appropriés. Ce qui, soit dit en passant, serait également dans l'intérêt du peuple afghan, car la Chine, contrairement à l'Allemagne, s'intéresse très peu aux conditions de travail et aux normes sociales dans ses États satellites.

Les États-Unis peuvent-ils être un partenaire fiable pour l'Allemagne en matière de politique de développement, compte tenu du retrait rapide et désordonné en Afghanistan, ou l'Allemagne doit-elle chercher de nouveaux partenaires ?

Frohnmaier : Il faut faire la différence ici. La décision de se retirer d'Afghanistan était absolument juste. Il a déjà été réalisé lorsque Donald Trump était encore président des États-Unis. Mais la mise en œuvre du retrait a été un désastre au niveau opérationnel et ne reflète pas bien le président américain Joe Biden. Après tout, son administration a essentiellement suivi cette stratégie : D'abord, nous retirons les troupes, puis nous brûlons les documents sensibles, puis nous fermons l'ambassade et à la fin nous faisons sortir nos propres citoyens.

Je maintiens que l'ordre inverse aurait été le bon. À cet égard, je crois en principe qu'il est possible de travailler en partenariat avec les États-Unis, surtout s'ils reconsidèrent leur politique d'intervention. Les Américains ont également aidé à faire sortir nos ressortissants par avion lorsque notre propre gouvernement était submergé. Toutefois, avec l'actuel président américain, nous devrons probablement compter avec des défaillances plus fréquentes. Pour cette seule raison, nous ne devrions pas nous engager unilatéralement avec les États-Unis comme partenaire.

19:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afganistan, moyen-orient, asie, affaires asiatiques, allemagne, europe, affaires européennes, entretien, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Mythes et réalités de la géopolitique turque

Mythes et réalités de la géopolitique turque

Alexandre Douguine

Ex: https://katehon.com/ru/article/mify-i-realii-tureckoy-geopolitiki

Après que l'Azerbaïdjan a repris le contrôle du territoire du Nagorny-Karabakh, les analystes ont commencé à remarquer une augmentation des activités turques dans la région du Caucase et, plus largement, en Asie centrale. Erdoğan a une nouvelle fois consolidé sa présence dans les États turcophones, a commencé à promouvoir ses intérêts en Géorgie et a jeté son dévolu sur l'Afghanistan, qui compte également une importante population turque (les Ouzbeks afghans).

Dans le même temps, il convient de noter que ces tendances géopolitiques actuelles ne correspondent pas au néo-ottomanisme. La plupart des territoires en question n'ont jamais fait partie de l'Empire ottoman. À l'époque de la guerre froide, le pan-turquisme et le pan-touranisme ont été artificiellement promus en Turquie, pays de l'OTAN, par les États-Unis. Au cours de la dernière décennie, cependant, alors qu'Erdogan a commencé à mener une politique de plus en plus souveraine et indépendante, le pan-turquisme s'est considérablement affaibli. Une fois de plus, il y a aujourd'hui des signes clairs de sa résurgence. Mais cela se passe maintenant dans un contexte bien différent. Il ne s'agit plus d'une pression de l'Occident utilisant la Turquie dans un grand jeu contre la Russie continentale, mais d'une initiative personnelle d'Erdogan.

Cela a été particulièrement évident après les événements du Haut-Karabakh, et au niveau de l'image, tant en Turquie qu'en Azerbaïdjan même, la victoire a été entièrement attribuée à l'alliance Bakou-Ankara. En réalité, le facteur décisif, ainsi que la bonne préparation d'Aliyev à la guerre, a été l'accord de Poutine donné sotto voce pour restaurer l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan par la force. Les grandes décisions ont été prises précisément à Moscou. Et c'était à Poutine de décider à qui appartenait le Karabakh.

Poutine avait précédemment convenu avec le précédent président arménien, M. Serzh Sargsyan, de débloquer partiellement le problème du Karabakh en cédant cinq districts. Mais Pashinyan, soutenu par Soros et les mondialistes, qui a organisé une révolution colorée à Erevan, a annulé tous les accords. Et on ne fait pas un coup pareil à Poutine. C'est en raison des politiques de Pashinyan et en réponse aux actions du lobby pro-américain et pro-occidental en Arménie que Poutine a pris une décision concernant le Karabakh. Quelle était cette décision, nous pouvons le voir maintenant. Cela aurait pu être très différent. Et là, l'alliance turco-azerbaïdjanaise, je le crains, n'aurait rien pu faire.

Il en va de même pour la position turque au Moyen-Orient, qui était en fait autrefois un territoire sous contrôle ottoman après les Byzantins. Et ici, Erdogan poursuit sa politique plus ou moins réussie uniquement parce que la Russie n'interfère pas avec elle. Avec le front actuel d'Erdogan contre l'Occident, alors qu'en juillet 2016, l'Occident et la CIA ont tenté de le mettre carrément dehors, c'est le soutien discret de Moscou qui permet à Ankara de consolider sa souveraineté.

Mais cette politique de Moscou qui ferme les yeux en Syrie, en Libye, en Irak et maintenant en Azerbaïdjan n'est pas une conséquence de notre faiblesse, mais le résultat d'un calcul géopolitique de grande envergure. La Russie construit un monde multipolaire, cherchant à limiter autant que possible le territoire de l'hégémonie américaine. Et l'ambitieux Erdogan facilite cela dans la pratique. Mais tout cela fonctionnera jusqu'à une certaine limite.

Cette limite à ne pas franchir, c'est le partenariat militaire d'Ankara avec les russophobes de Kiev, la vantardise excessive de l'alliance Turquie-Azerbaïdjan (en oubliant Moscou, où tout s'est réellement décidé) et l'intensification du pan-turquisme en Asie centrale. À l'exception du volet ukrainien, qu'Ankara aurait dû abandonner complètement (et le plus tôt serait le mieux), les vecteurs les plus solides de la politique turque pourraient être poursuivis - mais pas au nom de l'OTAN et en coordonnant soigneusement les lignes rouges avec la Russie.

L'entrée de la Turquie en Asie centrale ne relève plus de l'ottomanisme, mais d'une certaine version de l'eurasisme turc. Moscou n'a théoriquement rien contre cette vision, mais l'eurasisme turc doit être coordonné avec l'eurasisme russe, car le Kazakhstan, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan ne sont pas simplement des alliés de la Russie, mais des membres de diverses structures économiques et militaires. La Turquie pourrait très bien les rejoindre et agir de concert avec la Russie.

C'est la seule façon de résoudre le problème arménien, après tout, la Russie est responsable d'Erevan. Et la reconstruction de la région après la guerre devrait prendre en compte les intérêts de toutes les parties. Y compris l'Iran, d'ailleurs, qui a été en quelque sorte oublié dans la guerre du Karabakh. Et en vain.

L'eurasisme est une idéologie extrêmement importante, précisément parce qu'elle n'a pas de dogmes. Son ambiguïté et son ouverture certaines sont un avantage et non un inconvénient. La Russie - en tant que foyer, centre, pôle de l'Eurasie et pivot géographique de l'histoire - est le facteur principal de toute construction géopolitique efficace.

Si Ankara opte pour un monde multipolaire, alors bienvenue au club et discutons en toute franchise des souhaits de toutes les parties. S'il s'agit de l'expansion impérialiste voulue par un seul homme ou d'un nouveau cycle pour servir les intérêts de l'OTAN, ce n'est pas seulement un projet non constructif mais un projet suicidaire.

Il est grand temps que la Russie, à son tour, accorde une attention particulière au potentiel de la doctrine eurasienne, tant sur le plan idéologique que géopolitique. Sans idéologie et en s'appuyant sur un pur pragmatisme, nous ne pouvons tout simplement pas mener à bien des projets d'intégration à long terme.

18:43 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, géopolitique, eurasie, eurasisme, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Comment Alexandre le Grand a triomphé en Afghanistan

Davide Montingelli

Comment Alexandre le Grand a triomphé en Afghanistan

Ex: http://novaresistencia.org/2021/08/14/como-alexandre-o-grande-triunfou-no-afeganistao/

Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan avec l'avancée des Talibans rappelle le retrait soviétique il y a plusieurs décennies, ainsi que d'autres tentatives ratées d'occupation permanente de l'espace afghan. Pourtant, il y a quelques millénaires, Alexandre le Grand a conquis, pacifié et occupé les terres afghanes, fondant des villes, installant des colons grecs et laissant un héritage qui a duré des siècles. Comment y est-il parvenu ?

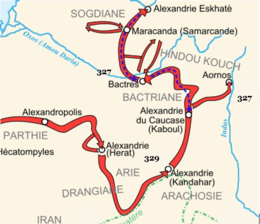

Le retrait américain d'Afghanistan est le sujet du moment. Après 20 longues années, ce que nous avons glané, à part les morts et les blessés, c'est une poignée de sable et l'ombre de la défaite. Chaque grand empire a échoué dans ce pays. Cependant, quelqu'un a réussi en Afghanistan, et les noms de villes aujourd'hui tristement connues, comme Herat et Kandahar, nous le disent. Ces deux centres urbains de l'antiquité ont été fondés sous le nom d'Alexandrie. Oui, Alexandre de Macédoine a réussi là où beaucoup d'autres après lui ont échoué. Mais comment a-t-il fait ? Un récit complet serait trop long, mais nous pouvons nous concentrer sur quelques éléments clés.

Les choix occidentaux en matière de contre-insurrection ont souvent ignoré la dimension militaire, oubliant que les talibans étaient une menace à détruire. Dans plusieurs cas, les États-Unis et leurs alliés se sont engagés dans une véritable course à la popularité, confondant popularité et autorité. Deux choses très différentes, surtout dans une société comme celle de l'Afghanistan.

Alexandre a cependant adopté une ligne de conduite très différente, car il a dû faire face à des tribus finalement peu différentes de celles qui peuplent l'Afghanistan aujourd'hui.

Avant tout, le dirigeant macédonien a offert à la population une alternative tangible de stabilité, de sécurité et de développement économique. Alexandre était bien préparé à atteindre ses objectifs sans utiliser d'armes, mais il était fermement convaincu de la grande importance des moyens guerriers dans la contre-guérilla. Enfin, il s'est adapté au type de guerre irrégulière et asymétrique qui s'est présenté à lui dans la région.

Bien sûr, les actions d'Alexandre doivent être replacées dans leur contexte temporel : nos démocraties ne pourraient jamais entreprendre un certain type d'action aujourd'hui. Cependant, de nombreuses leçons auraient pu être tirées.

Le plus important est peut-être que la contre-guérilla n'est pas quelque chose qui se situe en dehors des limites de la stratégie de guerre. La contre-guérilla est une guerre, avec un ennemi à anéantir.

Alexandre ne l'a jamais oublié, les Occidentaux l'ont manifestement fait.

18:29 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, afghanistan, alexandre le grande, hellénisme, antiquité grecque, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook