jeudi, 14 avril 2022

La guerre en Ukraine, la myopie eurocentrique et le reste du monde

La guerre en Ukraine, la myopie eurocentrique et le reste du monde. "Quelque chose" ne colle pas...

par Clement Ultimo

Source: https://www.destra.it/home/la-guerra-ducraina-la-miopia-delleurocentrismo-e-il-resto-del-mondo-qualcosa-non-torna/

La guerre en Ukraine est-elle un problème mondial ou européen ? Une question apparemment superflue, étant donné que les implications de la crise actuelle se font sentir à l'échelle planétaire, mais peut-être moins superflue qu'il n'y paraît à première vue, surtout si vous lisez des opinions et des considérations provenant de sources non euro-occidentales.

Si la guerre russo-ukrainienne est présentée aux opinions publiques européennes et occidentales comme un conflit total entre des visions opposées du monde et de l'histoire (une réédition actualisée et corrigée de l'affrontement entre le "monde libre" et le "monde socialiste" auquel les médias se sont généreusement prêtés avec une voix presque unanime), donc comme un conflit qui, pour sa portée "idéologique" - la démocratie contre l'autoritarisme - ne peut être confiné à une zone géographique spécifique, l'appréciation que le reste du monde porte sur l'affaire est tout autre.

La question des sanctions a clairement montré comment l'unanimité dans la marginalisation de la Russie dans le domaine économique n'est vraie que si l'on se réfère aux pays européens et à ceux du bloc atlantique (USA, évidemment, Australie, Japon, Corée du Sud). Plus de la moitié du monde n'adopte aucune mesure pour bloquer les échanges économiques avec la Russie, et parmi les nations qui refusent les sanctions, on trouve non seulement des pays marginaux - en termes de poids politique et économique, évidemment - mais aussi les économies émergentes des BRICS. Et s'il est trop facile pour la Chine d'expliquer son non-alignement sur les souhaits de Washington, il est plus complexe de le faire pour la "plus grande démocratie du monde", comme s'appelle avec emphase l'Inde, ou pour le Brésil ou l'Afrique du Sud.

Sont-ils tous des "États voyous", amis du "fou" Poutine ? De toute évidence, non. La guerre en Ukraine peut donc être présentée non pas comme un affrontement mondial, mais plutôt comme la nécessité de trouver "des solutions européennes à des problèmes européens", comme le souligne l'universitaire kenyane Martha Bakwesegha-Osula dans son article pour le magazine allemand Internationale Politik und Gesellschaft.

Une thèse développée et relancée dans les pages de la revue italienne de géopolitique Limes par Hu Chunchun, selon qui: "D'une part, l'Europe se dresse comme un phare de la civilisation moderne ; d'autre part, elle a à plusieurs reprises amené l'humanité au bord de la ruine et de la destruction. La culture européenne moderne semble donc posséder les traits d'un Janus à deux visages: un visage hideux de barbarie, masqué par une façade sacrée de valeurs et d'idées absolues. Dans l'histoire européenne, il est rare que nous acceptions les critiques non européennes de notre propre sens inébranlable du messianisme universel. En tant qu'universitaire qui, bien qu'enraciné dans la culture chinoise, a toujours admiré la grande entreprise de civilisation européenne, permettez-moi de lancer un appel à l'Europe. Le conflit actuel ne concerne pas la liberté contre la répression et la tyrannie; il s'agit de la perpétuation d'une logique historique intrinsèque à l'Europe moderne. Il est temps pour les citoyens européens de mettre un terme à ce jeu insensé à somme nulle, qui est perçu avec angoisse et horreur par les cultures hors d'Europe. Après un siècle de catastrophes, le Vieux Continent n'a pas le droit de forcer le monde entier à choisir une fois de plus entre la guerre et la paix, entre la destruction et la survie".

En bref, le moment est peut-être vraiment venu pour l'Europe d'essayer de regarder la réalité historique avec des yeux différents. Non seulement parce que la "fin de l'histoire" hypothéquée par Fukuyama n'était qu'une confortable illusion dans laquelle les sociétés européennes - sénescentes et incapables de projection extra-domestique - se sont bercées depuis des décennies, mais surtout parce que, aujourd'hui plus que jamais, une vision strictement occidentalo-centrée (l'eurocentrisme est un fantôme depuis au moins 80 ans) est irréaliste et trompeuse. Elle est donc un signe avant-coureur de problèmes.

19:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, affaires européennes, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)

Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)

Il y a cent ans, Spengler publiait son essai monumental "Le déclin de l'Occident". Maintenant, la maison d'édition Aragno publie le deuxième volume de l'ouvrage en traduction italienne. L'occasion de reparler des concepts mis en avant par le philosophe allemand de l'histoire.

par Gennaro Malgieri

Source: https://www.barbadillo.it/103985-la-diagnosi-del-declino-occidentale-vista-da-spengler/

Une admirable description de la décadence des formes organiques, voilà ce qu'offre la fresque d'Oswald Spengler à ses lecteurs dans les pages du deuxième volume du Déclin de l'Occident, publié en 1922, il y a cent ans. Aujourd'hui, ils réapparaissent dans toute leur dramaturgie préconçue. Les "perspectives de l'histoire universelle" dans lesquelles l'auteur s'attarde, avec des références très cultivées, cachées dans les plis du temps des civilisations, sont celles parmi lesquelles, depuis quelques millénaires, nous, héritiers du faustianisme en liquidation, errons, perdus, contemplant parfois avec complaisance notre état de paria. La plante qui a poussé, grandi et s'est développée est en train de mourir. Le morphologue a l'obligation morale de nous sauver de nos illusions. Les civilisations sont des plantes. L'homme est une plante. Son début est sa fin. Avec lui, la Kultur se termine puis renaît, mais la perspective ne nous empêche pas de vivre avec la Zivilisation notre destin extrême.

Les civilisations, comme toutes les formes de vie, appartiennent au "monde organique" et répondent donc à un principe biologique. C'est pourquoi elles sont dotées d'une âme qui les caractérise. Avoir une histoire, cultiver un destin, c'est adhérer aux dictats de l'âme. Dans la période ascendante d'une civilisation (Kultur), les valeurs spirituelles et morales prédominent, donnant un sens à l'existence des êtres qui vivent selon les préceptes de la loi naturelle; l'existence communautaire est organisée en ordres, castes et hiérarchies ; un profond sentiment religieux domine dans le cœur des peuples, imprégnant l'art, la politique, l'économie et la littérature. Lorsque la civilisation vieillit et que son âme se flétrit, elle passe au stade de la "civilisation" (Zivilisation); le principe de la qualité est remplacé par celui de la quantité ; l'artisanat est remplacé par la technologie ; l'envahissement de la massification des goûts et des coutumes écrase les différences ; la ville, évoquant la vie de la campagne et organisée à l'échelle humaine, est remplacée par la mégalopole comme forme extrême de l'indifférentisme, une termitière sans dimension humaine ; les sociétés sont nivelées, l'hédonisme et l'argent sont les seules valeurs reconnues. Ce n'est que lorsque, avec l'avènement de la civilisation", écrit Spengler, "commence la marée basse de tout le monde des formes, que les structures des simples conditions de vie apparaissent nues et dominantes : Les temps viennent où le dicton vulgaire selon lequel "la faim et le sexe" sont les vrais moments de l'existence, cesse d'être ressenti comme une impudeur, les temps où ce n'est pas devenir fort en vue d'une tâche, mais le bonheur du plus grand nombre, le bien-être et le confort, panem et circenses, qui constituent le sens de la vie et où la grande politique cède la place à la politique économique comprise comme une fin en soi".

Des mots qui semblent avoir été écrits en ces temps troublés : ils ont été pensés il y a plus d'un siècle, lorsque Spengler a voulu créer, vers les années 1910, un grand roman historique et s'est retrouvé, transporté par le sentiment de décadence, à décrire ce qui allait inévitablement se produire. L'heure du coucher du soleil est notre heure. Celui qui nous a mis devant ce destin sévère, aussi livide que les couchers de soleil d'hiver, est notre contemporain. Ses avertissements doivent être accueillis avec le sérieux et la préoccupation qu'ils méritent. Le politiquement correct, l'organisation gluante du consensus égalitaire, la culture de l'annulation, l'homologation des coutumes, des vices et de l'absence de vertus, la construction du "dernier homme" voué au happy end et à l'existence de fellah sont autant d'éléments d'un déclin qui ne peut être endigué, tandis que la gloire effrayante du nihilisme se réjouit de nos destins rétrécis.

Le deuxième volume du Déclin - publié quatre ans après le premier, qui a secoué les consciences les plus alertes de l'époque, et réédité il y a quelques années par Nino Aragno (pp. 787, € 40,00) dans son habituel format élégant et son remarquable choix graphique - est la manière la plus solennelle, compte tenu de l'époque, de déclarer un anticonformisme absolu dépourvu de justification. Et Spengler noue l'élémentaire avec le complexe, identifiant les symptômes de la décadence dans le mode de vie de l'Occidental qui a écrit sa fin dans le mode de vie standardisé.

Voici les plus essentiels. La monumentalité des logements et des structures esthétiques, hideuses par définition puisqu'elles sont inspirées par le critère de l'utilité et non de la beauté pour réconforter nos petites âmes corrompues pour la plupart inadaptées à comprendre la grandeur, le pouvoir vulgaire de l'argent comme moteur de la vie bovine que nous menons, l'arrogance du démos inculte qui pousse la modernité jusqu'au sentiment de divertissement de masse nauséabond et terrifiant, sont les éléments qui connotent la fin de la Civilisation, les signes éloquents de la Civilisation.

Le "royaume" dans lequel tout cela se déroule est la ville. C'est le portrait tragique de Spengler qu'il a formulé avec une heureuse et dramatique clairvoyance au début des années 1920, lorsque la deuxième partie du Déclin prenait forme : "Le colosse de pierre appelé 'cosmopolis' se dresse à la fin du cycle de vie de chaque grande civilisation. L'homme de la civilisation, façonné psychiquement par la campagne, devient la proie de sa propre création, la ville ; il est obsédé par sa créature, devient son organe exécutif et finalement sa victime. Cette masse de pierre est la ville absolue. Son image, telle qu'elle se dessine en lignes d'une beauté grandiose dans le monde de lumière de l'œil humain, recueille le sublime symbolisme mortuaire de tout ce qui est définitivement "devenu". L'histoire millénaire du style a finalement transformé la pierre spiritualisée des bâtiments gothiques en la matière désanimée de ce désert démoniaque et saxicole (= qui vit sur le roc, sur les rochers)".

Spengler dit, et nous ne pouvons que le constater, que les maisons qui composent les villes n'ont rien des origines archaïques du style ionique ou baroque, elles ne rappellent pas l'ancienne demeure paysanne, ce ne sont pas des maisons dans lesquelles les dieux peuvent trouver une place, comme sur les petits autels des maisons helléniques et romaines. Ce sont des maisons désacralisées. Les villes sont des agrégations anonymes dans lesquelles on célèbre la frénésie orgiaque d'une vie sans but, comme l'aurait dit le plus grand poète allemand du 20ème siècle, Gottfried Benn, dans ses poèmes déchirants: "Les maisons sont les atomes dont elles sont composées". La deuxième partie du Déclin célèbre le mythe de la Zivilisation faustienne.

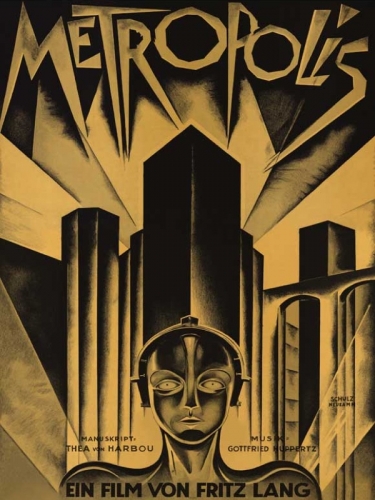

Le chapitre intitulé "L'âme de la ville", qui constitue le cœur du livre, propose les tons, les couleurs et les angoisses qui seront rendus célèbres par le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis (1927). À l'arrière-plan se trouve "notre" avenir, le monde romain, dont le faustisme trace inévitablement les contours politiques. La monumentalité et la corruption, la domination de l'argent comme force prépondérante des pouvoirs obscurs du démos, c'est-à-dire les éléments constitutifs du césarisme, se mêlent à une perception de la modernité que l'on pourrait qualifier de psychédélique. Et dans ce tourbillon d'éléments hétérogènes, au centre duquel se prépare la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, l'œil de Spengler voit plus et mieux que ses contemporains. Ses "erreurs", a écrit Ernst Jünger, "sont plus significatives que les vérités de ses adversaires".

De la dissolution des formes organiques aux baraquements. La métaphore de la décadence est complète. Et pour la compléter, elle se déploie dans le déclin de la prolificité, dans la virilité flétrie, dans la fin de la fonction royale et maternelle des femmes, dans le repli de l'amour sur une sexualité dépourvue de séduction et d'érotisme, dans l'existence du guerrier réduit à un militarisme bureaucratique dépourvu d'héroïsme.

Spengler ne néglige aucun aspect du chemin de transformation de la vie associée jusqu'à son déclin.

La deuxième partie du Déclin est l'admirable ascension de l'intelligence dans le vertige de l'histoire de l'homme occidental. Contrairement à la première partie, le "paysage" domine la description morphologique. Et ce qui en ressort sont des joyaux de génie authentique dans la composition et la décomposition des âges jusqu'à nos jours.

Dans des pages à la fois séduisantes et choquantes, comme une tempête nocturne qui nous empêche de dormir, l'œil de Spengler poursuit le tourbillon des éléments constitutifs de la civilisation et, tout étourdi que nous soyons, réussit à nous faire comprendre l'état dans lequel nous nous trouvons. Le char de la civilisation est descendu jusqu'à nous. Les marchandises qu'il transporte sont de peu de valeur. Que se passera-t-il après le naufrage de la dernière illusion, le césarisme ? Spengler répond à cette question par la phrase qui clôt son livre prophétique, tirée des Épîtres à Lucilius de Lucius Anneus Seneca : Ducunt fata volentem, nolentem trahunt (Le destin guide ceux qui veulent être guidés et entraîne ceux qui ne le veulent pas).

On ne peut rien ajouter d'autre, sinon que face à tous les couchers de soleil de nos fragiles existences, la prière reste le dernier acte de l'esprit, tandis que l'intelligence, se tournant vers les pages de Spengler, peut saisir les signes d'un destin qui n'est qu'apparemment indéchiffrable. Ce que l'on ne comprend pas, c'est parce que l'on ne le connaît pas. Oswald Spengler paie sa dette d'homme du vingtième siècle envers l'humanité souffrante dont il fait partie en enlevant les voiles de la réalité qui dissimulent les falsifications de la modernité afin de nous relier au passé, dans la vision cyclique de l'histoire, non pas pour le restaurer, mais pour comprendre l'avenir pour ceux qui l'auront.

@barbadilloit

Gennaro Malgieri

16:51 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald spengler, livre, déclin de l'occident, révolution conservatrice, philosophie, philosophie de l'histoire, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

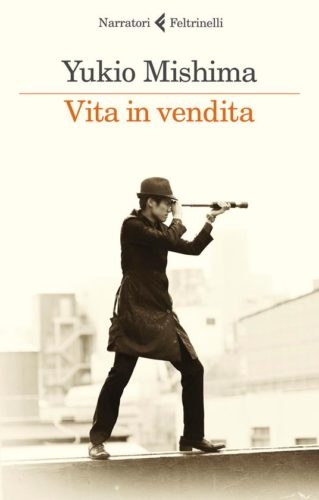

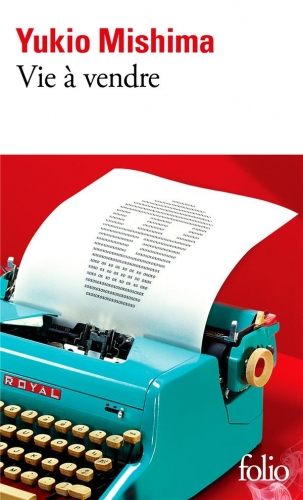

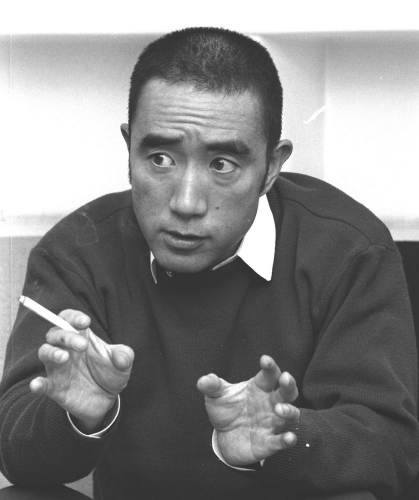

"Vie à vendre", Yukio Mishima est une anguille

"Vie à vendre", Yukio Mishima est une anguille

Le cas sensationnel du succès posthume du roman inédit de l'écrivain japonais maintenant publié en Italie

par Danilo Breschi

Source: https://www.barbadillo.it/103982-vita-in-vendita-yukio-mishima-e-unanguilla/

L'anguille de la littérature mondiale. Oui, Mishima est une anguille. Vous pensez l'avoir attrapé et puis, rien !, il s'éclipse et vous vous retrouvez les mains vides. C'est ce qui se passe si vous voulez clouer son travail à une définition qui le réduit à une boîte de conserve avec une étiquette. Mais ce que son art a pu produire en l'espace de vingt-cinq ans ne peut se résumer à quelques formules commodes. L'énigme de Mishima continue. Ceci est confirmé par un roman inédit en Italie qui est sorti dans nos librairies le 31 mars.

L'anguille de la littérature mondiale. Oui, Mishima est une anguille. Vous pensez l'avoir attrapé et puis, rien !, il s'éclipse et vous vous retrouvez les mains vides. C'est ce qui se passe si vous voulez clouer son travail à une définition qui le réduit à une boîte de conserve avec une étiquette. Mais ce que son art a pu produire en l'espace de vingt-cinq ans ne peut se résumer à quelques formules commodes. L'énigme de Mishima continue. Ceci est confirmé par un roman inédit en Italie qui est sorti dans nos librairies le 31 mars.

Si vous voulez quelque chose de savoureux à lire pour les prochaines semaines ou pour l'été chaud à venir, des pages si captivantes qu'elles vous font renoncer à la dernière série télévisée parce qu'une telle intrigue, qui est un merveilleux scénario tout fait, serait disputée par Tim Burton et Quentin Tarantino, alors vous devez absolument lire Vita in vendita de Mishima.

Il a été traduit en italien pour l'éditeur Feltrinelli par Giorgio Amitrano, un japonologue qui fait autorité et un écrivain raffiné, qui a bien voulu nous accorder une interview publiée il y a quelques jours dans Pensiero Storico. Comme il l'a lui-même bien résumé dans l'exquise postface qui accompagne la traduction, Life for Sale (Inochi urimasu) a été initialement publié en série entre mai et octobre 1968 dans l'hebdomadaire Shūkan Purebōi ("Playboy Weekly" ; mais il ne s'agit pas de la version japonaise du célèbre magazine américain fondé par Hugh Hefner, bien que son contenu soit très similaire). En décembre de la même année, le roman a été publié en volume sans attirer une attention particulière. Réédité en livre de poche trente ans plus tard, en 1998, il n'a pas eu plus de chance.

Puis, tout d'un coup, en 2015, on a commencé à en vendre des milliers d'exemplaires. Jusqu'à soixante-dix mille en une quinzaine de jours. Il est ainsi devenu, comme l'écrit Amitrano, "un best-seller posthume qui a pris le monde de l'édition par surprise" (p. 242). En effet, "le livre a maintenu sa position parmi les meilleures ventes au Japon pendant deux années consécutives, il est toujours réimprimé en permanence et est en passe de devenir une vente sur le très long terme" (ibid.).

Pourquoi ce succès arrive-t-il environ cinquante ans après sa première édition? Probablement parce que le genre auquel il appartient, un pastiche d'histoire d'espionnage, de hard-boiled, de pulp, de roman érotique et d'aventure, le rend - comme le note justement Amitrano - "plus adapté à une sensibilité post-moderne qu'à celle de la fin des années 1960", notamment au Japon, alors qu'il est plus "en phase avec le présent" (ibid.).

Je ne m'attarderai pas sur l'intrigue, ni sur de nombreux aspects déjà bien décrits par Amitrano dans la postface du roman. C'est un plaisir de découvrir et d'apprécier le voyage permis par la machine narrative mise en place par Mishima, un plaisir intense que je souhaite laisser entièrement au lecteur. Dans tous les cas, je garantis que le lecteur sera bouleversé, quel que soit le jugement final qu'il porte. Que cela vous plaise ou non, l'histoire racontée a un moteur qui est exploité à fond et monté en régime.

Je voudrais juste ajouter quelques considérations concernant le fait que dans le mélange des genres littéraires utilisé dans ce roman, qui est anormal à bien des égards par rapport au reste de sa production, le trouble spirituel qui a marqué la vie de Mishima insiste et persiste. Le rapport à la mort est au centre, toujours aussi obsessionnel, même derrière la façade d'un divertissement comme l'est largement Vie à vendre. Mishima essaie de jouer avec ses propres fantômes et y parvient même. On peut voir à quel point il s'est amusé en l'écrivant. Il ressort du rythme vif qui rend la lecture fluide, vraiment en tous points semblable à un film moderne, ou plutôt postmoderne, de par la composition des scènes, les psychologies exposées et les thèmes abordés. Mais venons-en au noyau philosophique du roman.

Tout d'abord, à mon humble avis, il y a un certain écho kafkaïen dans l'incipit du roman: "Lorsque Hanio s'est réveillé, tout autour de lui était si éblouissant qu'il pensait être au paradis" (p. 9). Cela me rappelle tellement le célèbre début de Métamorphose: "Un matin, se réveillant de rêves agités, Gregor Samsa se retrouva transformé en un énorme insecte" (dans la traduction d'Emilio Castellani). Et c'est par une métamorphose, une Verwandlung (titre original du conte kafkaïen), une transformation que commence réellement l'histoire racontée par Mishima. D'un suicide raté naît l'homme de l'au-delà qui sert de protagoniste au roman. La vie peut être mise en vente par celui qui est totalement et heureusement aliéné. En se dépouillant de toute forme minimale et résiduelle d'attachement à la vie, en détachant l'ego du moi, de tout amour de soi, Hanio a-t-il accompli une authentique Umwertung aller Werte, la transvaluation nietzschéenne de toutes les valeurs?

Pas tout à fait. Et c'est là que réside l'une des nombreuses curiosités que ce roman de 1968 suscite tant chez ceux qui étudient l'œuvre de Mishima que chez le lecteur ordinaire. Du sous-sol vidé par le degré zéro du nihilisme au plan émergé d'une existence à température moyenne: c'est le chemin que j'entrevois dans les aventures de notre héros ironique nommé Hanio, un protagoniste qui présente même des traits héroïco-comiques, trois quarts James Bond, un quart Johnny English (pour être clair, la parodie hilarante que Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, a faite du super agent secret britannique). Mais la fin est littéralement un programme entier. Je n'en dirai pas plus et laisserai au plaisir du lecteur. Je dirai seulement, sibyllin, que Hanio est aussi une anguille au sens symbolique de la culture amérindienne ou du chamanisme. Les messages que cet animal-totem spécifique véhicule sont: la transformation, la force vitale et la sexualité. De plus, l'anguille annonce toujours un grand réveil spirituel.

Ce qui ressort également du roman, c'est la dénonciation sévère d'une société japonaise tristement américanisée, frivole et corrompue, fragmentée et violente. En arrière-plan des aventures de notre héros, la jeunesse de la version japonaise des manifestants hippies se dresse bruyante mais chancelante, dépeinte par Mishima avec un mélange de sarcasme et d'indulgence. En somme, ce qui émerge est une génération en désarroi, rebelle sans cause, pour citer le titre original du film que nous connaissons sous le nom de Rebel Without a Cause. Qu'est-ce que le nihilisme de toute façon? "Nihilisme: la fin est absente, la réponse au "pourquoi?" est absente. Que signifie le nihilisme? - Que les valeurs suprêmes perdent toute valeur". Le mot de Nietzsche (d'un fragment posthume de 1887). Une Cause, surtout si elle est avec majuscule, est aussi une fin, cette réponse que toute question apporte avec elle. Ici : Hanio ne répond plus, mais il continue à poser des questions. Enfin, si le nihilisme des (plus ou moins) jeunes gens qui entourent le protagoniste est passif et terne, le sien est actif.

Du point de vue de Mishima, se rendre disponible à la mort, à la fin, à l'anéantissement, signifie prendre les choses au sérieux, assumer jusqu'au bout, avec une extrême constance, la prise de conscience que tout est vain et insensé. Rien n'a de but. D'une part, c'est aussi une échappatoire au substitut contemporain des valeurs, ce grand générateur symbolique de substituts de valeurs qu'est l'argent. Totem de la société capitaliste. "Si ma vie est évaluée à 200.000 ou à seulement 30 yens, cela ne fait aucune différence pour moi. L'argent ne fait tourner le monde que tant que l'on est en vie" (p. 86), déclare Hanio. Pas par hasard. Le passage suivant est exemplaire et éloquent, et mérite d'être cité dans toute sa longueur :

"Une nuit sans sommeil, résonnant de voix au loin, chargée de la gigantesque frustration de la métropole, où dix millions de personnes, en se rencontrant, au lieu de se saluer échangent des phrases telles que "Quel ennui, quel ennui, quel terrible ennui !". Est-il possible qu'il n'y ait rien de drôle?". Une nuit où des flots de jeunes gens sont emportés par le courant comme des planctons. Le non-sens de la vie. L'extinction des passions. La nature éphémère des joies et des plaisirs, semblable au chewing-gum qui, une fois mâché, perd son goût et finit par être recraché au bord de la route. Il y a aussi ceux qui, pensant que l'argent résout tout, volent les fonds publics. [...] Une métropole pleine de tentations et manquant de satisfaction" (pp. 184-185).

Il y a même un trait sartrien, je veux dire le Sartre de La Nausée, dans l'humeur qui envahit Hanio dans les premiers pas de sa métamorphose. Je le ressens clairement lorsque je lis: "L'intérieur de la voiture était aussi brillant que le ciel et complètement vide. Tous les supports en plastique blanc ont vibré à l'unisson. Il en a attrapé un. Mais il avait l'impression que c'était la tribune qui lui avait saisi la main" (p. 76). Les choses ne sont pas seulement si totalement extérieures à moi que le monde entier m'est étranger, elles me possèdent même. Une aliénation absolue. Avec un ajout totalement japonais, comme un bouddhiste zen, je dirais. Le détachement entre le moi et mes circonstances résulte de la perception de l'impermanence, ou vacuité de toutes choses, qui, si elle est bien comprise et assumée avec courage, ouvre sur l'éveil et l'extinction libératrice. La paix comme suppression de ce devenir qui est la peine capitale à laquelle tout être vivant est condamné. Le joug de la nécessité.

Il y a une phrase révélatrice, également associée aux pensées de Hanio, le seul éveillé potentiel dans un monde de somnambules, certains plus souffrants et d'autres plus joyeux, à partir de laquelle apparaissent les grands thèmes de l'ascendant bouddhiste dans la tétralogie de La Mer de la fertilité, que Mishima avait commencée en 1965 et dont il rédigeait le deuxième chapitre, Une bride desserrée (Honba), dans les mêmes mois où il écrivait La vie à vendre :

"Si le monde avait pu acquérir un sens, il aurait été possible de mourir sans aucun regret. Si, en revanche, le monde était irrémédiablement dénué de sens, mourir n'avait aucune importance. Était-il concevable que ces deux positions puissent trouver un terrain d'entente ? Dans les deux cas, la seule issue qui restait à Hanio était la mort" (pp. 70-71).

Nous voilà à nouveau en train d'insister et de persister sur le même point. La mort. Nous sommes aux antipodes de l'Europe, de l'Occident chrétien. Vivre et mourir sont égaux. C'est la première hypothèse. Mourir dans un monde qui a un sens, parce que nous lui avons donné un sens ou parce que nous l'avons transmis, ne devrait pas du tout nous effrayer. Nous laissons le témoin à d'autres, qui soit continueront à attribuer un sens, le leur, au monde, soit auront la tâche non moins ardue de le découvrir et de le comprendre au sein même du monde, car le sens est contenu en lui. Il s'agit de le dévoiler, platoniquement. Le monde réel derrière le monde apparent. Mourir dans un monde dénué de sens, par contre, n'a même pas d'importance. Il s'agit simplement d'un accident. Ceux-ci constituent le deuxième point. Quoi qu'il en soit, de toute façon, cela fait plus mal de vivre que de mourir. Cela semble être la suggestion de Mishima.

Pourtant, il y a quelque chose d'occidental chez cet écrivain, même s'il est si imprégné de la tradition japonaise. C'est comme si, à contre-jour, il y avait l'espoir que dans la mort, comprise comme une voie, se révèle quelque chose que la vie suggère mais n'accorde pas, qu'elle permet à l'œil de l'esprit d'entrevoir, sans que les pupilles et les mains ne saisissent aucun corps: la plénitude, l'appartenance, la pleine adhésion entre le moi et le soi, entre l'individu et le tout. Lisez le dernier paragraphe du roman, la phrase qui le clôt, et vous comprendrez ce que je veux dire. Entre paganisme et panthéisme. En ce sens, l'image de couverture choisie pour les éditions italienne et espagnole est extrêmement pertinente. Vivre pour mourir, ou mourir pour vivre ? Ou mieux encore : cette alternative n'est-elle qu'une (auto)tromperie ? Le secret de l'existence consiste peut-être à regarder imperturbablement à travers un télescope portable.

Du site ilpensierostorico.com

Danilo Breschi

03:11 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, livre, japon, littérature, littérature japonaise, lettres, lettres japonaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook