mercredi, 13 avril 2022

Interrègne au Pakistan

Interrègne au Pakistan

par Leonid Savin

Source: https://www.ideeazione.com/interregno-in-pakistan/

Le 9 avril 2022, une majorité de l'Assemblée nationale du Pakistan a voté pour démettre le Premier ministre Imran Khan de ses fonctions. Bien que la chambre haute du parlement ait été précédemment dissoute par le président Arif Alvi, la Cour suprême a jugé cette action inconstitutionnelle, permettant aux parlementaires de se réunir à nouveau pour un vote de défiance. Suite à la démission du premier ministre, le procureur général du pays, Khalid Javed Khan, a démissionné.

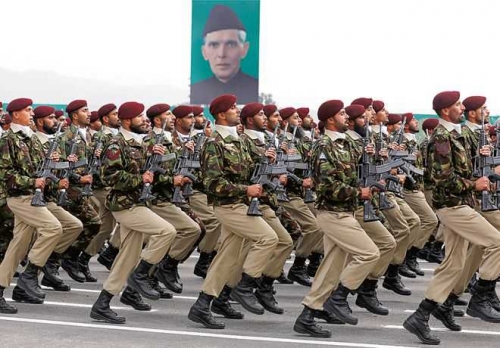

L'opposition a applaudi, tandis que les partisans d'Imran Khan sont descendus dans les rues d'Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar et d'autres grandes villes. Imran Khan a promis de lancer une lutte contre le coup d'État orchestré par des puissances étrangères. Les forces armées et la police ont été mises en état d'alerte, les mesures de sécurité ont été renforcées et les contrôleurs d'aéroport ont reçu l'ordre de ne pas permettre aux fonctionnaires et aux politiciens de quitter le pays sans autorisation appropriée.

Le 10 avril, lors d'une réunion de l'Assemblée nationale, l'opposition a désigné Shahbaz Sharif comme nouveau chef du gouvernement. Un autre candidat à la tête du gouvernement, issu du parti Mouvement pour la justice, a été désigné par le désormais ancien ministre des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureishi. Le vote à l'Assemblée nationale a eu lieu le 11 avril. Cependant, le parti Mouvement pour la justice a boycotté le choix du premier ministre, qui a néanmoins obtenu le quorum nécessaire. Cette procédure annule les élections anticipées annoncées précédemment, qui auront désormais lieu comme prévu en 2023.

Pour une image complète du terrain de jeu politique, des précisions supplémentaires sont nécessaires.

Le leader de la Ligue musulmane-N, Nawaz Sharif, et sa fille Maryam ont été condamnés pour corruption sous le règne d'Imran Khan, qui s'est montré particulièrement zélé dans la lutte contre la corruption, le copinage et autre corruption politique (bien que Nawaz Sharif ait auparavant démissionné pour cette raison, ce qui a conduit à des élections anticipées dans lesquelles le parti de Khan, Movement for Justice, a gagné). Alors qu'il était déjà condamné et qu'il purgeait sa peine (sept ans et une lourde amende), Nawaz Sharif a été autorisé à se rendre à Londres pour un traitement médical, mais n'est jamais rentré dans le pays pour continuer à purger sa peine. Lui-même, comme ses proches, représente un important clan oligarchique au Pendjab, ce qui a amené certains médias à dire que le frère de Nawaz, Shahbaz Sharif, deviendra le nouveau Premier ministre. Comme son frère, Shahbaz Sharif a un passé criminel et fait l'objet d'une enquête depuis 2018 pour corruption dans des contrats de construction et blanchiment d'argent.

Nawaz Sharif et sa fille

La capitale de ce clan se trouve en Grande-Bretagne. Il est intéressant de noter que l'une des initiatives d'Imran Khan était une tentative de retour des fonds qui ont été exportés vers son pays d'origine. Une amnistie a même été déclarée, bien que peu de riches aient fait preuve d'un quelconque esprit de patriotisme. Et lorsque les ambassadeurs de l'UE ont tenté de faire pression sur Imran Khan pour qu'il condamne les actions de la Russie, le refus instinctif du Premier ministre Shahbaz Sharif a été qualifié d'insulte, aggravant les relations avec l'Europe, et il a donc dû démissionner.

L'autre grande force d'opposition, le Parti du peuple pakistanais, qui a sa circonscription dans le Sindh, s'est également opposé au départ aux réformes d'Imran Khan et l'a critiqué de toutes les manières possibles. L'ancien président et co-président du parti, Asif Ali Zardari, qui représente également l'oligarchie, a été accusé de corruption en 1990 et a passé deux ans en prison. Il a étudié en Grande-Bretagne et y a également ses centres. Corruption mise à part, il a été accusé de trafic de drogue et a des problèmes mentaux.

Feu Benazir Bhutto, son épouse et première femme chef d'État, était activement engagée auprès des États-Unis même lorsqu'elle était dans l'opposition au gouvernement du général Musharraf.

C'est par son intermédiaire que les idées visant à saper l'establishment militaire pakistanais ont été transmises et que la Maison Blanche en a repris les graines en commençant à faire pression sur Islamabad pour qu'il organise des élections démocratiques.

Selon certaines rumeurs, Bilawal Bhutto-Zardari (fils de feu Benazir Bhutto et de Zardari) pourrait prendre le poste de ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement. Étant donné la succession entre les clans familiaux du parti, cela est tout à fait possible malgré son jeune âge (33 ans). Entre-temps, il a déclaré que cette décision serait prise par son parti.

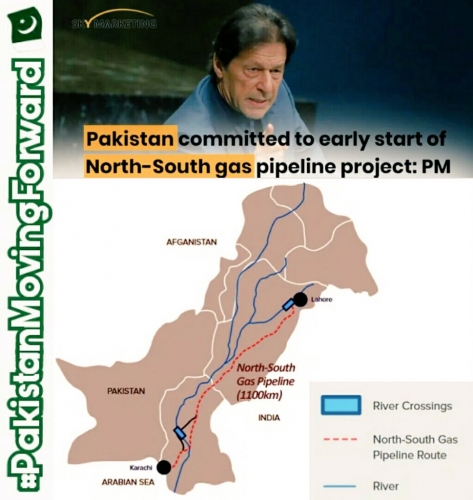

Quant aux évaluations des raisons de l'intervention, on dit généralement qu'elles résident dans la position indépendante d'Imran Khan, ainsi que dans ses liens avec la Chine et la Russie. Imran Khan, en effet, s'est révélé être une figure remarquable qui, peu après son arrivée au pouvoir, a déclaré que le Pakistan ne serait pas une monnaie d'échange dans les jeux des autres pays et ne soutiendrait pas l'Occident dans ses guerres régionales. Khan a refusé de condamner les actions de la Russie et se trouvait à Moscou en visite officielle lorsque l'opération spéciale en Ukraine a commencé. Mais on ne peut pas dire qu'il ait adopté une position pro-russe. Bien sûr, sous lui, la question de la dette du Pakistan, qui était "en suspens" depuis l'Union soviétique et empêchait nos pays [NDLR : l'auteur est russe] d'intensifier leur coopération commerciale et économique, a été résolue. La fin de la question a permis à la partie russe de participer au projet de gazoduc Pakistan Stream, bien qu'avec certaines restrictions dues aux sanctions. Le Pakistan, quant à lui, a augmenté ses achats de céréales à la Russie et prévoit d'augmenter les volumes en 2022.

Quant à la Chine, la coopération entre les deux pays a commencé à se renforcer au début des années 1970. C'est le Pakistan qui a servi d'intermédiaire entre la Chine et les États-Unis, ce qui a conduit à la visite du président Richard Nixon à Pékin en 1972 et au début d'une coopération active entre les anciens ennemis (Washington s'était fixé pour objectif d'arracher la Chine à l'influence de l'URSS, ce qu'il a effectivement fait). Depuis, la Chine est devenue non seulement le partenaire politique du Pakistan, mais aussi son bailleur de fonds économique, en finançant un projet clé de son "initiative Belt and Road", le corridor économique Chine-Pakistan, qui comprend la gestion par Pékin du port en eau profonde de Gwadar. La dépendance à l'égard de la Chine est trop importante. Il est donc peu probable que le futur gouvernement prenne la peine de détériorer les relations avec son principal donateur. En tant que gouverneur du Punjab, Shahbaz Sharif a conclu des accords directs avec la Chine, qui ont permis le lancement de grands projets d'infrastructure, tout en évitant les clameurs politiques. Par conséquent, pour Pékin, sa candidature serait tout à fait acceptable. L'ambassade de Chine au Pakistan a officiellement déclaré que, quelle que soit la personne au pouvoir, les relations entre les deux pays resteront amicales.

Le règlement en Afghanistan reste une question importante. Imran Khan a fait d'importants progrès dans l'intégration des Pachtounes des zones frontalières du nord-ouest, qui, sous sa direction, ont été rebaptisées Khyber Pakhtunkhwa. Pour la même raison, les Talibans (interdits en Russie), dont l'épine dorsale est constituée de Pachtounes, causaient une certaine anxiété à Islamabad, anxiété qui a conduit à une série de négociations et d'accords nécessaires. Mais il convient également de mentionner que les États-Unis ont presque ouvertement accusé le gouvernement d'Imran Khan d'aider les talibans, ce qui allait conduire à la chute de Kaboul et à la fuite honteuse de l'armée américaine d'Afghanistan. Selon la partie américaine, le Qatar a joué un bon rôle de médiateur et les Américains n'auront donc pas besoin des services du Pakistan. Dans le contexte du gel des avoirs en Afghanistan et du refus américain de continuer à financer le programme d'aide au Pakistan, on peut supposer que Washington agira désormais envers Islamabad avec un bâton plutôt qu'une carotte.

De manière générale, la crise politique actuelle touche avant tout le Pakistan. Les gouverneurs du Pendjab, du Sind et de Khyber Pakhtunkhwa sont susceptibles de démissionner. Une autre division des portefeuilles conduira à un examen des projets et initiatives en cours (par exemple, Imran Khan a soutenu activement les initiatives environnementales et les programmes sociaux). Le choix de Shahbaz Sharif comme premier ministre indique la victoire d'une oligarchie aux connexions étrangères. Son frère Nawaz pourra certainement revenir dans le pays et les charges contre lui seront abandonnées, ce qui soulèvera des questions sur l'état du droit dans ce pays.

Dans son article intitulé "Le masochisme comme politique", un chroniqueur d'un grand quotidien pakistanais, qui tente de saisir les détails des procès en cours, écrit qu'"aujourd'hui, nous fantasmons sur ceux qui peuvent offrir la plus grande "surprise" en faisant dévier nos adversaires et sur la façon dont l'État de droit sera sacrifié à notre propre ego la prochaine fois."

Il y a un "mais". La principale force politique au Pakistan, malgré l'apparence de démocratie, est l'armée. C'est auprès d'eux qu'Imran Khan a reçu un soutien lors des élections de 2018. Il est tout à fait possible que le soutien tacite des militaires à la candidature de Shahbaz Sharif soit dû au fait qu'ils ont un dossier sur lui, et qu'il ne fera donc pas de gestes drastiques qui pourraient nuire à leurs intérêts.

Après tout, le mot "crise" d'origine grecque reflète bien la situation actuelle : c'est une rupture ou une phase de transition. Le Pakistan peut opter pour la souveraineté et une voie vers la multipolarité, comme cela a été fait sous Imran Khan, ou revenir au niveau d'un satellite des puissances occidentales.

23:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pakistan, asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'héritage multipolaire d'Imran Khan ne pourra jamais être complètement démantelé

L'héritage multipolaire d'Imran Khan ne pourra jamais être complètement démantelé

par Andrew Korybko

Source: https://www.ideeazione.com/leredita-multipolare-di-imran-khan-non-potra-mai-essere-completamente-smantellata/

Il est difficile de prédire ce qui va se passer au Pakistan, un pays qui a toujours été caractérisé par des intrigues politiques et des changements radicaux soudains qui en prennent souvent beaucoup au dépourvu, mais il est clair que l'héritage multipolaire d'Imran Khan ne pourra jamais être complètement démantelé. Aussi imparfait que soit son premier mandat, on ne peut nier qu'il a eu un impact immense en termes de remodelage des perceptions au pays et à l'étranger, notamment grâce à sa politique de sécurité nationale multipolaire.

Le succès de l'opération de changement de régime orchestrée par les États-Unis au Pakistan a fait craindre que l'école de pensée pro-américaine au sein de l'establishment de ce pays ne tente de démanteler certaines des réalisations de leurs pairs multipolaires sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre Imran Khan. Bien qu'il reste à voir si une tentative sera faite dans ce sens, il ne fait aucun doute qu'il est impossible de démanteler complètement son héritage multipolaire. C'est parce que le PTI, autrefois au pouvoir, est devenu depuis un mouvement véritablement multipolaire qui exprime clairement cette vision du monde prometteuse aux masses, contrairement à ses concurrents qui n'ont pas de vision du monde cohérente (si tant est qu'ils en aient une, à part être pro-US). Cette évolution aura des conséquences considérables sur l'avenir politique intérieur du Pakistan.

Bien que les relations du pays avec la Russie aient commencé à s'améliorer sous plusieurs gouvernements, ce n'est que sous le PTI qu'elles sont devenues stratégiques après avoir gagné en substance grâce à une coopération étroite sur l'Afghanistan, le pipeline Pakistan Stream (PSGP) et le PAKAFUZ. En fait, c'est en raison du voyage de l'ancien premier ministre à Moscou fin février, contre la volonté déclarée des États-Unis, que l'hégémonie unipolaire en déclin a déclenché son coup d'État de facto contre lui, exploitant les différences politiques préexistantes au sein du pays ainsi que son processus constitutionnel pour le renverser à titre de sanction. Cela signifie que le bilan de la politique étrangère de son gouvernement avec cette grande puissance eurasienne sera toujours inextricablement lié à l'héritage de l'ancien Premier ministre Khan.

Bien que cela reste à jamais l'aspect le plus dramatique de son mandat en matière de politique étrangère, pour des raisons évidentes liées à la manière scandaleuse dont son mandat s'est terminé, ce n'était pas la seule réalisation multipolaire à son actif. D'une importance similaire, son refus courageux d'accueillir des bases américaines après l'évacuation chaotique des États-Unis d'Afghanistan en août dernier, sacrifiant ainsi ce qu'il considérait sincèrement comme les intérêts nationaux objectifs de son pays. L'ancien Premier ministre Khan a également défié les pressions occidentales dirigées par les États-Unis en demandant sans ménagement aux quelque deux douzaines d'ambassadeurs européens à Islamabad qui ont enfreint le protocole diplomatique en condamnant publiquement la Russie : "Sommes-nous vos esclaves ? Ce message facilement compréhensible incarnait la vision pro-souveraineté qui a défini son mandat.

En outre, il a fait plus que tout autre dirigeant pakistanais avant lui pour attirer l'attention du monde sur la position de son pays à l'égard du conflit non résolu du Cachemire : son discours de 2019 devant l'Assemblée générale des Nations unies, un peu plus d'un mois après l'abrogation unilatérale de l'article 370 par New Delhi, est considéré comme l'une des marques de fabrique de son premier mandat. Il ne fait aucun doute que la perception mondiale de l'Inde a progressivement commencé à changer pour le pire en raison de la mise du Cachemire au centre de la politique étrangère du Pakistan. Étant donné le caractère patriotique de cette question pour le Pakistanais moyen, on peut dire qu'elle a galvanisé les masses sous sa direction, ce qui contribue à expliquer son immense popularité et celle de son parti.

On peut en dire autant de la passion avec laquelle il a mené sa campagne anti-islamophobie. L'ancien Premier ministre Khan ne tolérait aucun manque de respect envers le prophète Mahomet ou ses adorateurs, où que ce soit dans le monde. Cela a été aussi globalement associé à son premier mandat que son soutien au Cachemire. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait obtenu beaucoup de résultats tangibles, ils étaient hautement symboliques et poursuivis avec une sincérité incontestable par la force de ses convictions personnelles. Ils ont rallié les masses et généré beaucoup d'attention positive pour le Pakistan dans le monde entier. Ces campagnes ont également permis aux Pakistanais moyens de se sentir très fiers de leur pays.

Il convient également de mentionner que c'est sous l'ancien Premier ministre Khan que le Pakistan a finalement promulgué sa première politique de sécurité nationale en janvier. Ce document peut être objectivement décrit comme l'articulation d'une vision véritablement multipolaire par son interdiction de la politique des blocs et son accent sur la géo-économie au lieu de la géopolitique. Cette double rupture avec le passé a été provoquée par l'école multipolaire de l'establishment de son pays qui soutenait ces politiques en contraste avec la vision supposée différente de leurs collègues pro-US. Malgré le départ de ce leader multipolaire, on s'attend à ce que ceux qui, au sein de l'Establishment, partagent sa vision du monde et ont contribué à la mettre en œuvre dans la politique, fassent de leur mieux pour maintenir cette vision multipolaire.

Ces observations expliquent pourquoi dimanche, le lendemain de son éviction du pouvoir et juste avant l'annonce du nouveau gouvernement lundi, des rassemblements en sa faveur ont eu lieu dans tout le pays. Contrairement au PMLN et au PPP, les deux autres grands partis du pays qui se sont donné la main pour le déposer, le PTI n'est pas considéré comme un parti régional. Il jouit également d'une réputation de lutte contre la corruption, ce qui le distingue des deux autres pays qui ont été victimes de l'impression d'être corrompus jusqu'à la moelle. Ils sont également considérés par beaucoup comme des représentants de l'ancien système de gouvernement que beaucoup accusent d'être à l'origine des problèmes persistants du Pakistan, que même l'ancien Premier ministre Khan n'a pas pu résoudre malgré tous ses efforts au cours des dernières années de son mandat. Une autre observation importante est que de larges segments de la jeunesse et de l'intelligentsia soutiennent l'ancien premier ministre.

En effet, il a exprimé de manière convaincante sa vision du "Naya (nouveau) Pakistan" et a pris des mesures tangibles pour la mettre en pratique, tant au niveau des messages puissants associés à ses campagnes en faveur du Cachemire et contre l'islamophobie que des résultats associés au rapprochement rapide avec la Russie qu'il a supervisé. La vision géo-économique de la politique de sécurité nationale et l'interdiction de la politique des blocs ont rempli les Pakistanais d'espoir que leur pays changeait enfin pour le mieux avec son temps. De nombreuses personnes méprisaient la façon dont leur allié américain officiel avait profité d'elles pendant la "guerre mondiale contre la terreur". Elles ont donc vu dans les politiques de l'ancien Premier ministre Khan une alternative pro-pakistanaise aux politiques pro-US de ses prédécesseurs qui avaient causé tant de souffrances.

Résister aux États-Unis n'était pas considéré comme "anti-américain" mais comme pro-Pakistan, ou plus simplement, comme une expression longtemps attendue du respect de soi et de la souveraineté que ce peuple fier désire depuis des décennies voir ses dirigeants afficher publiquement. La célèbre déclaration de leur ancien premier ministre "absolument pas" en réponse à une question sur l'accueil de bases américaines les a remplis de fierté car il a fait ce qu'aucun dirigeant précédent n'avait jamais pu faire, même si cela a finalement contribué à lui coûter son poste. Quels que soient les efforts de l'école pro-américaine de l'Establishment, elle ne pourra pas effacer l'impression dans le cœur de nombreux Pakistanais qu'Imran Khan représente vraiment le "Naya Pakistan" qu'ils ont le sentiment d'avoir enfin mérité de connaître de leur vivant, tandis que l'opposition soutenue par les États-Unis représente un retour au passé honteux.

Les perceptions sont la réalité, comme certains l'ont prétendu de manière provocante, et elles constituent également une puissante force de mobilisation, comme en témoignent les rassemblements nationaux de soutien à l'ancien premier ministre dimanche. Son PTI a commencé comme un mouvement anti-corruption qui s'est transformé en un mouvement véritablement multipolaire qui a impressionné la conscience politique et de classe du peuple, y compris la conscience des affaires étrangères et l'importance d'une approche équilibrée de la transition systémique mondiale en cours vers la multipolarité. Pour ces raisons, on peut en quelque sorte qualifier son mandat de "révolutionnaire" pour les changements sociopolitiques qu'il a déclenchés parmi les masses. Le fait qu'il ait rassemblé derrière lui de larges segments de l'intelligentsia, ainsi que de nombreux Pakistanais d'outre-mer, est également un exploit.

Il est difficile de prédire ce qui se passera au Pakistan, un pays qui a toujours été caractérisé par des intrigues politiques et des changements radicaux soudains qui en prennent souvent beaucoup au dépourvu, mais il est clair que l'héritage multipolaire d'Imran Khan ne pourra jamais être complètement démantelé. Il a laissé son empreinte sur son peuple, qui s'inspire aujourd'hui de l'exemple qu'il a donné pendant son mandat, notamment pour restaurer sa fierté et le respect du monde pour son pays. Aussi imparfait que soit son premier mandat, on ne peut nier qu'il a eu un impact immense en termes de remodelage des perceptions au pays et à l'étranger, notamment grâce à sa politique de sécurité nationale multipolaire. Il s'agit d'une réalité que l'école de l'establishment pro-américain et l'opposition soutenue par les États-Unis ne peuvent effacer de la conscience publique et sont donc obligées d'accepter.

Publié par Idee e Azione en partenariat avec OneWorld

23:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, pakistan, imran khan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le crépuscule des démocraties libérales

Le crépuscule des démocraties libérales

par Andrea Zhok

Source: https://www.ideeazione.com/il-crepuscolo-delle-liberaldemocrazie/

I. Les démocraties fantastiques et où les trouver

Dans les discussions publiques sur le conflit russo-ukrainien, au-delà des arguments nombreux et souvent confus, la dernière ligne du front mental semble suivre une seule opposition : celle entre "démocraties" et "autocraties". Tous les faits peuvent être vrais ou faux, tous les arguments peuvent être valables ou non, mais en fin de compte, l'essentiel est que, Dieu merci, d'un côté il y a "nous", les démocraties, et de l'autre côté ce que la démocratie n'est pas. D'un côté de l'abîme se trouveraient les "démocraties", identifiables aux démocraties libérales qui se sont développées sous l'aile des États-Unis (Europe occidentale, Canada, Australie, Israël, et peu d'autres), et de l'autre côté se trouveraient les "autocraties", ou "pseudo-démocraties corrompues" (essentiellement impossibles à distinguer des autocraties).

Ce grand projet se nourrit de préjugés tenaces, comme l'idée que les démocraties sont naturellement pacifiques et ne font jamais la guerre - sauf, bien sûr, lorsqu'elles y sont contraintes par les infâmes "non-démocraties". Le motif est aussi vague qu'imperméable, aussi opaque dans ses détails qu'il est ferme dans la foi qu'il insuffle.

Pourtant, lorsque nous examinons les situations en détail, nous découvrons une image curieusement en dents de scie.

Andrea Zhok

Nous pouvons découvrir, par exemple, que dans l'histoire, pourtant brève, des démocraties (qui, à quelques exceptions près, commence après 1945), les conflits entre elles n'ont pas manqué (de la guerre du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde, aux guerres de Paquisha et Cenepa entre le Pérou et l'Équateur, en passant par les guerres entre les républiques yougoslaves, jusqu'à la guerre des Six Jours - avec le Liban et Israël gouvernés par des démocraties, etc.)

Et puis, nous pouvons découvrir que la démocratie par excellence, les États-Unis, est curieusement le pays impliqué dans le plus grand nombre de conflits au monde (102 depuis sa naissance, 30 depuis 1945), des conflits, personne n'en doute, auxquels les États-Unis ont été contraints malgré eux par des autocraties malfaisantes et corrompues; et pourtant, il reste singulier qu'aucune de ces autocraties belliqueuses ne puisse, même de loin, rivaliser avec les États-Unis en termes de niveau d'activité guerrière.

Mais en dehors de ces points, qui peuvent être considérés comme des accidents, les véritables questions sont les suivantes : qu'est-ce qui constitue l'essence d'une démocratie ? Et pourquoi une démocratie peut-elle être considérée comme un ordre institutionnel de valeur ?

II. La démocratie : procédure ou idéal ?

Il y a ceux qui pensent que la démocratie est simplement un ensemble de procédures, sans essence fonctionnelle ou idéale. Par exemple, la procédure électorale au suffrage universel serait caractéristique des démocraties. Mais il est clair que la tenue d'élections n'est pas une condition suffisante pour être considéré comme démocratique: après tout, des élections ont également eu lieu sous le fascisme. Et qu'en est-il de la combinaison d'avoir des élections et un système multipartite ? Du moins, si l'on s'en tient à la perception de l'opinion publique occidentale, ces conditions ne semblent pas non plus suffisantes, puisque dans les médias, on entend parler de pays où se tiennent régulièrement des élections multipartites (par exemple, la Russie, le Venezuela et l'Iran) comme d'autocraties, ou du moins de non-démocraties. Mais si c'est le cas, alors nous devrions nous demander un peu plus loin ce qui qualifie réellement un système démocratique comme tel. Quelle est la signification d'une démocratie ? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur ?

Le sujet est vaste, controversé et ne peut être traité de manière exhaustive ici, mais je vais essayer de fournir, de manière quelque peu affirmative, quelques traits de base qui dessinent le cœur d'un ordre démocratique authentique.

Je crois qu'une démocratie tire ses mérites fondamentaux de deux cas idéaux, le premier plus explicite, le second un peu moins :

1) L'acceptation d'un pluralisme des besoins. Il est juste que tous les sujets d'un pays - s'ils sont capables de comprendre et de vouloir - aient la possibilité concrète de faire entendre leurs besoins, de les exprimer, et d'avoir une représentation politique capable de les assumer. Cette idée est principalement de nature défensive, et sert à exclure la possibilité que seule une minorité soit en mesure d'imposer politiquement son agenda et de faire valoir ses besoins, au détriment des autres.

2) L'acceptation d'un pluralisme de visions. Deuxièmement, nous pouvons également trouver une idée positive, concernant la dimension fondatrice du "peuple". Une vision du monde et de l'action collective dans le monde tire ses avantages, ses forces et ses vérités du fait qu'elle peut bénéficier d'une pluralité de points de vue, non restreints à une classe, un groupe culturel ou un contexte expérientiel. Si, dans la communication interne d'une démocratie (au sens étymologique du terme "politique"), une synthèse de ces différentes perspectives expérientielles est réalisée, alors, en principe, une vision plus riche et plus authentique du monde peut être obtenue. Cette idée n'est pas simplement défensive, mais donne à la pluralité des perspectives sociales une valeur proactive : la "vérité" sur le monde dont nous faisons l'expérience n'est pas le monopole d'un groupe particulier, mais émerge de la multiplicité des perspectives sociales et expérientielles. Cette dernière idée est plus ambitieuse et part du principe qu'un biais expérientiel tend de toute façon à créer une vision abstraite et limitative du monde, et que cette limitation est intrinsèquement porteuse de problèmes.

Ces deux instances, cependant, représentent en quelque sorte des idéalisations qui nécessitent l'existence de mécanismes capables de transférer ces instances dans la réalité. Il doit donc exister des pratiques sociales, des lois, des coutumes et des institutions capables de transformer le pluralisme des besoins et le pluralisme des visions en représentation et en action collectives.

Le mécanisme électoral n'est que l'un de ces mécanismes, et on peut se demander s'il est le plus important, bien que l'exposition périodique à un système d'évaluation directe soit d'une certaine manière cruciale en tant que méthode de contrôle et de correction par le bas.

Maintenant, la vérité est que le système de pratiques, de lois, de coutumes et d'institutions qui permet aux instances démocratiques susmentionnées de se concrétiser est extrêmement vaste et complexe. En fait, nous avons affaire à un système de conditions, dans lequel le dysfonctionnement grave d'un seul facteur peut suffire à compromettre l'ensemble. Une politique non représentative de la volonté du peuple, un pouvoir judiciaire conditionné par des puissances extérieures, un système économique soumis au chantage, un système médiatique vendu, etc. Tous ces facteurs, et chacun d'entre eux à lui seul, peuvent briser la capacité du système institutionnel à répondre aux instances idéales 1) et 2) ci-dessus.

En revanche, prenons le cas d'un système souvent mentionné comme manifestement antidémocratique, à savoir le système politique chinois. Il n'est pas caractérisé par le multipartisme (bien que des partis autres que le parti communiste aient été récemment autorisés). Toutefois, il s'agit d'une république et non d'une autocratie, car il existe des élections régulières qui peuvent effectivement choisir des candidats alternatifs (les députés du Congrès du peuple, qui peuvent élire des députés du Congrès du peuple à un niveau successivement plus élevé, dans un système ascendant jusqu'au Congrès national du peuple, qui élit le président de l'État). S'agit-il d'une démocratie ? Si nous avons les démocraties occidentales à l'esprit, certainement pas, car il lui manque plusieurs aspects. Cependant, dans une certaine mesure, il s'agit d'un système qui, au moins dans cette phase historique, semble s'accommoder au moins des instances négatives (1) mentionnées ci-dessus : il accueille les besoins et les demandes d'en bas et y répond de manière satisfaisante. Est-ce un heureux accident ? S'agit-il d'une "démocratie sui generis" ?

Si, d'autre part, nous examinons le système politique russe, nous sommes ici confrontés à quelque chose de plus similaire en termes de structure aux systèmes occidentaux, puisque nous avons ici des élections avec plusieurs partis en compétition. Mais ces élections sont-elles équitables ? Ou bien le conditionnement de la liberté de la presse et de l'information est-il déterminant ? Là aussi, il y a eu une amélioration des conditions de vie de la population au cours des vingt dernières années, ainsi que quelques ouvertures limitées en termes de droits, mais avons-nous affaire à une démocratie complète ?

III. Démocraties formelles et oligarchies économiques

Ces modèles (Chine, Russie), que l'on qualifie souvent de non-démocratiques, sont certes différents des démocraties libérales du modèle anglo-saxon, mais cette diversité présente également des aspects intéressants dans une perspective proprement démocratique, au sens des exigences 1) et 2). L'aspect le plus intéressant est une moindre exposition à l'influence de puissances économiques indépendantes, étrangères à la sphère politique.

Ce point, il faut le noter, peut être lu à la fois comme un plus et un moins en termes démocratiques. Certains diront que parmi les composantes sociales dont les intérêts doivent être pris en compte dans une démocratie (personne dans une démocratie ne doit être sans voix), il doit aussi y avoir les intérêts des classes aisées, et que par conséquent les systèmes qui ne sont pas sensibles à ces demandes seraient démocratiquement défectueux.

Ici, cependant, nous nous trouvons près d'un point critique. Nous pouvons prétendre que, dans le monde moderne, les représentants des pouvoirs économiques sont un pouvoir à côté des autres, un corps social à côté des autres : il y aurait des représentants des retraités, des métallurgistes, des agriculteurs directs, des enseignants, des défenseurs des droits des animaux et puis aussi des fonds d'investissement internationaux, comme un groupe de pression à côté des autres. Seulement, il s'agit, bien sûr, d'une fraude pieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, suite à l'évolution du système capitaliste moderne, le pouvoir de loin le plus influent et le plus omnivore est représenté par les grands détenteurs de capitaux, qui, lorsqu'ils agissent dans l'intérêt de leur classe, exercent un pouvoir qui ne peut être limité par aucune autre composante sociale. Pour cette raison, c'est-à-dire en raison du rôle anormal en termes de pouvoir que peut exercer le capital aujourd'hui, il peut arriver que des formats institutionnels moins "démocratiquement réceptifs" dans des pays à la "démocratie imparfaite" offrent une plus grande résistance aux demandes du capital que dans des pays plus démocratiques sur le papier.

Ce point doit être bien compris, car il est en effet très délicat.

D'une part, le fait que les démocraties, en l'absence d'une surveillance robuste et de correctifs forts, peuvent rapidement dégénérer en ploutocraties, c'est-à-dire en règne de facto d'élites économiques étroites, ne fait aucun doute. Il s'agit d'une tendance structurelle que seuls les aveugles ou les hypocrites peuvent nier. D'autre part, cela ne signifie pas en soi que les systèmes qui se présentent comme potentiellement "résistants à la pression ploutocratique" le sont réellement, ni qu'ils sont effectivement capables de promouvoir un agenda d'intérêts proches du peuple (le cas historique du fascisme italien, inventeur de l'expression "démoplutocratie", reste là comme un avertissement).

Dans cette phase historique, le problème vu du point de vue d'une démocratie libérale occidentale n'est pas d'idéaliser d'autres systèmes ou d'imiter d'autres modèles, qui se montrent peut-être à ce moment-là capables de servir les intérêts de leur propre peuple. Pour tout dire, on peut affirmer que le système institutionnel chinois de ces dernières décennies gagne en crédit pour sa capacité à améliorer, non seulement sur le plan économique, la condition de son immense population. Mais il s'agit d'un système qui a évolué sur des bases culturelles et historiques très spécifiques, qui ne peuvent être reproduites ou transférées. Il est donc approprié de l'étudier, il est juste de le respecter dans sa diversité, mais nous devons également éviter les idéalisations ou les improbables "transferts de modèles".

L'importance historique de l'existence d'une pluralité de modèles est à la fois géopolitique et culturelle. Sur le plan géopolitique, le pluralisme multipolaire peut limiter les tentations impériales d'un seul agent historique : avec toutes les limites de l'URSS, sa simple existence après la Seconde Guerre mondiale a produit de plus grands espaces d'opportunités en Occident, grâce au stimulus fourni par l'existence d'un modèle social alternatif auquel se comparer. La multipolarité est une sorte de "démocratie entre les nations", et permet d'obtenir au niveau des communautés historiques les mêmes effets que ceux qui sont idéalement promus en interne par une démocratie : l'acceptation d'une pluralité de besoins et d'une pluralité de visions.

IV. Options crépusculaires

Le problème auquel nous sommes maintenant confrontés, avec une urgence et une gravité terribles, est que le système des démocraties libérales occidentales montre des signes clairs d'avoir atteint un point de non-retour. Après cinquante ans d'involution néolibérale, le bloc des démocraties libérales occidentales est dans un état de faillite démocratique avancée. Après la crise de 2008, et de plus en plus, nous avons assisté à un alignement des intérêts des grandes puissances financières, un alignement dépendant de la perception d'une crise naissante qui fera époque et qui impliquera tout le monde, y compris les représentants du grand capital.

Des choses connues depuis longtemps, mais dont la prise de conscience avait jusqu'alors été tenue à l'écart de la conscience opérationnelle, se présentent désormais comme des évidences qui ne peuvent plus être contournées par les grands acteurs économiques.

Il est bien connu que le système économique capitaliste issu de la révolution industrielle a besoin de s'étendre, de s'agrandir et de croître indéfiniment afin de répondre aux attentes qu'il génère (et qui le maintiennent en vie). Il est également bien connu qu'un système de croissance infinie est autodestructeur à long terme : il est destructeur pour l'environnement pour des raisons logiques, mais bien avant d'atteindre des crises environnementales définitives, il semble être entré en crise au niveau politique, car la surextension du système de production mondial l'a rendu de plus en plus fragile. L'arrêt du processus de mondialisation, dont on parle en ce moment, n'est pas un événement parmi d'autres, mais représente le blocage de la principale direction de croissance de ces dernières décennies. Et le blocage de la phase d'expansion pour ce système est équivalent au début d'un effondrement/changement de système.

Les lecteurs de Marx, en entendant évoquer l'idée d'un effondrement systémique, pourraient bien lui souhaiter bonne chance : après tout, la prophétie sur la non-durabilité du capitalisme a une tradition riche et prolifique. Malheureusement, l'idée que le renversement du capitalisme devrait déboucher sur un système idéalement égalitaire, un viatique pour la réalisation du potentiel humain, est longtemps apparue comme une perspective souffrant d'une mécanique peu crédible.

La situation qui se dessine aux yeux des acteurs économiques internationaux les plus attentifs et les plus puissants est plutôt la suivante. Face à une promesse de croissance de plus en plus instable et incertaine, il n'y a essentiellement que deux directions possibles, que nous pourrions appeler les options : a) "cataclysmique" et b) "néo-féodale".

a) Les processus dégénératifs déclenchés par les crises naissantes peuvent aboutir à une grande destruction des ressources (comme ce fut le cas la dernière fois, lors de la Seconde Guerre mondiale), une destruction telle qu'elle contraint le système à se rétrécir, tant sur le plan économique que démographique, ouvrant ainsi la voie à une réédition de la perspective traditionnelle, à un nouveau cycle identique aux précédents, où la croissance est la solution invoquée à tous les maux (chômage, dette publique, etc.). Il est difficile de dire si quelqu'un poursuit effectivement activement une telle voie, mais il est probable qu'au sommet de la pyramide alimentaire actuelle, cette perspective est perçue comme une possibilité à accepter sans tapage particulier, comme une option intéressante et non malvenue.

b) En l'absence d'événements cataclysmiques, l'autre voie ouverte aux grands détenteurs de capitaux est la consolidation de leur pouvoir économique dans des formes de pouvoir moins mobiles que le pouvoir financier, moins dépendantes des vicissitudes du marché. Le pouvoir économique aspire désormais à passer de plus en plus d'une forme liquide à une forme "solide", que ce soit sous forme de propriété territoriale ou immobilière, ou sous forme de pouvoir politique direct ou (ce qui revient au même) médiatique. Cette option, un peu comme celle qui s'est produite à la chute de l'Empire romain, devrait permettre aux grands détenteurs de capitaux de se transformer directement en autorités ultimes, en une sorte de nouvelle aristocratie, un nouveau féodalisme, mais sans investiture spirituelle.

Toutefois, ce double scénario peut également prendre la forme d'oscillations entre des mises en œuvre partielles de ces options. Il est fort probable que, comme c'est le cas pour les sujets habitués à "différencier les portefeuilles" afin de réduire les risques, au sommet, les deux options (a) et (b) sont envisagées en parallèle, pesées et préparées simultanément. C'est là un trait typique de la rationalité capitaliste et spécifiquement néolibérale : on ne se fixe jamais sur une perspective unique, qui en tant que telle est toujours contingente et renonçable : ce qui compte, c'est la configuration créée par l'oscillation entre les différentes options, à condition que cette oscillation permette de rester en position de prééminence. Ainsi, il est possible que le résultat de cette double option soit une oscillation entre deux versions partielles : des destructions plus circonscrites d'un cataclysme mondial, combinées à des appropriations plus circonscrites du pouvoir politique et médiatique d'un saut systémique dans un nouveau féodalisme postmoderne.

Cette troisième option est la plus probable et la plus insidieuse, car elle peut prolonger une agonie sociopolitique sans fin pendant des décennies, effaçant progressivement le souvenir d'un monde alternatif dans la population. La phase dans laquelle nous nous trouvons est celle de l'accélération de ces processus. Les médias des démocraties libérales sont déjà presque à l'unisson sur toutes les questions clés, créant des agendas de "questions du jour" avec leurs interprétations obligatoires. Il est ici important de réaliser que dans les systèmes de masse et d'extension tels que les modernes, il n'est jamais important d'avoir un contrôle à 100% du champ. La survie des instances et des voix minoritaires, fragilisées et dépourvues de capitaux pour les soutenir, n'est ni un risque ni une entrave. Un contrôle à 100% n'est souhaitable que dans les formes où la dimension politique est prioritaire, où une opinion minoritaire peut gagner les esprits et devenir l'opinion majoritaire. Mais si la politique est en fait déjà détenue par des forces extra-politiques, telles que les structures de financement ou le soutien des médias, une dissidence marginale peut être tolérée (du moins jusqu'à ce qu'elle devienne dangereuse).

Les démocraties libérales occidentales, qui jouent aujourd'hui le rôle du chevalier de l'idéal offensé par la brutalité autocratique, sont en vérité depuis longtemps des théâtres fragiles dans lesquels la démocratie est une suggestion et, pour certains, une nostalgie, avec peu ou rien de réel derrière elle. Avec la politique et les médias déjà massivement soumis au chantage - ou à la solde - nos démocraties fantasment sur la représentation d'un monde qui n'existe plus, s'il a jamais existé.

Par rapport aux systèmes qui n'ont jamais prétendu être pleinement démocratiques, nos systèmes ont un problème supplémentaire : ils ne sont pas le moins du monde conscients d'eux-mêmes, de leurs propres limites et donc aussi du danger qu'ils courent. Les démocraties libérales occidentales sont habituées à être cette partie du monde qui a traité le reste de la planète comme son propre pied-à-terre au cours des deux derniers siècles ; à partir de cette attitude de supériorité et de suffisance, les citoyens des nations occidentales sont incapables de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ils sont incapables de se représenter sauf sous la forme de leur propre autoreprésentation idéale (souvent cinématographique), ils ne peuvent même pas imaginer que des formes de vie et de gouvernement autres que les leurs puissent exister.

L'Occident se retranche, comme un dernier bastion, derrière des bribes de sagesse commune, comme le célèbre aphorisme de Churchill : "La démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées jusqu'à présent. Cette brillante boutade, maintes fois répétée, intègre le geste consolateur de penser que, oui, nous avons peut-être beaucoup de défauts, mais une fois que nous leur avons rendu un hommage formel, nous n'avons plus à nous en préoccuper, car nous sommes toujours, sans comparaison, ce que l'histoire humaine a produit de mieux.

Les Romains ont dû se répéter quelque chose comme ça jusqu'à la veille du jour où les Wisigoths d'Alaric ont mis Rome à sac.

22:26 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocraties libérales, actualité, théorie politique, andrea zhok, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook