vendredi, 15 avril 2022

Les barres de combustible à l'uranium - le monopole énergétique caché de la Russie

Les barres de combustible à l'uranium - le monopole énergétique caché de la Russie

Auteur : U.K.

Source: https://zurzeit.at/index.php/uranbrennstaebe-russlands-verdecktes-energiemonopol/

Même si l'Autriche n'a jamais eu de centrale nucléaire en service et que l'Allemagne prévoit de fermer ses trois dernières centrales nucléaires à la fin de l'année, l'électricité nucléaire produite par des centrales de conception russe est une source d'énergie indispensable pour 100 millions de personnes dans les pays de l'Est de l'UE.

Dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, mais aussi en Finlande, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée de la série VVER, développés à l'époque soviétique, fournissent environ 40% de l'énergie électrique dont ces pays ont besoin. Mais ailleurs aussi, comme en Chine, en Turquie, en Inde, en Iran et bientôt au Bangladesh, les réacteurs VVER russes produisent de l'énergie électrique pour la charge de base.

Mais contrairement à une centrale à charbon conventionnelle, qui ne se soucie pas de savoir si le combustible est pelleté dans la chaudière depuis la Pologne, la Russie ou l'Australie, les réacteurs nucléaires nécessitent des barres de combustible à l'uranium adaptées dans les moindres détails à chaque type de réacteur. Ces barres de combustible sont des composants mécaniques de précision dans lesquels des pastilles céramiques d'uranium légèrement enrichi sont placées dans des réseaux de barres de zirconium, avec des tolérances de l'ordre du centième de millimètre.

La production doit respecter des règles réglementaires très strictes, notamment pour s'assurer que le matériau fissile ne puisse pas être réutilisé ultérieurement à des fins militaires. En général, le processus d'obtention d'une licence internationale pour un fabricant de barres de combustible dure environ cinq ans, et peu de pays dans le monde disposent de l'infrastructure et de la technologie nécessaires.

C'est ainsi que les réacteurs VVER actuellement en service, d'une puissance de 440 à 1.200 mégawatts, ne peuvent fonctionner qu'avec des barres de combustible fabriquées par TVEL, filiale de Rosatom, dans ses usines d'Elektrostal près de Moscou et de Novossibirsk. Certes, le groupe américain Westinghouse fabrique désormais des barres de combustible compatibles, qui sont également utilisées dans certaines centrales VVER en Ukraine. Mais même au sein d'une gamme de modèles, les barres de combustible ne peuvent pas être échangées à volonté, et les répliques américaines sont beaucoup plus chères que les originales de Rosatom.

Il n'y a donc pas d'alternative pour les exploitants de centrales en Europe de l'Est s'ils ne veulent pas rester dans l'obscurité. Même les politiciens responsables l'ont reconnu et n'ont pas encore inscrit la technologie nucléaire russe sur la liste des interdictions.

D'ailleurs, le renchérissement général des matières premières énergétiques n'épargne pas le minerai d'uranium brut : le prix du minerai d'uranium au Chicago Mercantile Exchange a triplé au cours des deux dernières années pour atteindre actuellement 63,5 dollars par livre américaine (environ 0,45 kg), après avoir oscillé entre 20 et 25 dollars pendant une décennie. La moitié de cette hausse s'est produite au cours des quelques semaines qui ont suivi la fin du conflit ukrainien.

18:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, uranium, russie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Europe est depuis longtemps un continent sans Dieu

L'Europe est depuis longtemps un continent sans Dieu

Andreas Mölzer

Source: https://andreasmoelzer.wordpress.com/2022/04/13/vom-ende-des-christentums/

Les églises d'Europe sont vides. Certes, les cathédrales, les cathédrales impériales romanes et défensives du Rhin, les phares gothiques de Reims et Chartres, Ulm et Saint-Étienne à Vienne, sont toujours des témoins présents de la puissance du christianisme. Mais ils ne sont que les témoins d'une spiritualité oubliée, tout comme les palais de Versailles, de l'Escorial, de Schönbrunn parlent de la splendeur passée des anciens monarques, tout comme ces mêmes cathédrales parlent de l'importance passée du christianisme.

Mais aujourd'hui, Jésus semble avoir quitté l'Europe, l'ancien Occident chrétien. Il est possible qu'il soit encore présent en Pologne et en Croatie, mais sinon, ce christianisme est encore un facteur qui détermine en quelque sorte le cours de l'année et de la vie des gens en tant que socle culturel. La doctrine chrétienne dans son ensemble, l'Église catholique et ses dogmes, n'est plus qu'un souvenir refoulé. La Trinité avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la résurrection, le dernier jour, le paradis, les anges et enfin Satan et l'enfer, le purgatoire, sont autant de postulats religieux auxquels presque plus personne en Europe ne parvient à croire.

Il est vrai qu'avec l'orthodoxie, il existe encore à l'Est, dans le monde slave et chrétien, un développement particulier qui a pu déployer une nouvelle fois son efficacité dans les États postcommunistes. Le luthéranisme, le protestantisme, s'est depuis longtemps transformé en une organisation politiquement correcte de simple "aide à la vie". L'Eglise romaine titube d'un scandale d'abus à l'autre, et le pape émérite bavarois a depuis longtemps disparu, tandis que son successeur argentin ne fait que suivre l'esprit du temps par des signaux plats de prétendue modestie.

Ainsi, le christianisme, en particulier le catholicisme romain, a depuis longtemps cédé la place à une religion civile politiquement correcte, dans laquelle la cancel culture et la wokeness sont plus importantes que les dix commandements. Et les partis politiques qui se disaient chrétiens ont depuis longtemps supprimé le "grand C" de leur nom et sacrifié la doctrine sociale chrétienne sur l'autel d'un esprit propre à la gauche tardive.

Qu'était autrefois ce christianisme ? A l'origine, il s'agissait d'une secte juive qui suivait un messie légendaire et dont Paul, le citoyen romain, a fait une Eglise qui se voulait accessible à tous. Ce christianisme, dans la continuité du judaïsme, était bien sûr une religion monothéiste. Mais une religion qui, au cours des premiers siècles de son existence, avec des divisions, des querelles de foi, des schismes et de multiples conflits, est devenue une religion avec la Trinité, avec des anges, avec d'innombrables saints, avec des objets, des images, des reliques et autres objets vénérés de manière cultuelle. Une religion dont les racines juives ont été enrichies par les mécanismes de la religion d'État romaine et, après les migrations germaniques, par les conceptions spirituelles propres à ces peuples du Nord, une religion qui est ainsi devenue le facteur intellectuel et spirituel central pour les mondes roman, germanique et slave d'Europe.

Et c'est au nom de cette religion que des millions de personnes ont été massacrées, que des fleuves de sang ont été versés, que des guerres de religion ont été menées, que des sorcières ont été brûlées et que des hérétiques ont été persécutés. La christianisation de l'Europe ancienne a peut-être été un processus de conversion, mais elle s'est accompagnée de nombreux bains de sang. Les croisades du haut Moyen Âge ont peut-être été menées dans le but de libérer le tombeau du Christ, mais elles ont également été des guerres de conquête meurtrières. Les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles, jusqu'à la guerre de Trente Ans, ont décimé la population européenne dans des proportions similaires à celles de la peste.

Néanmoins, le christianisme, en tant que religion monothéiste dont le commandement central est l'amour du prochain, a sans doute été le facteur déterminant d'un développement que l'on peut définir comme une évolution culturelle, une incitation pour l'humanité marquée par le christianisme à renoncer à la violence. Et aujourd'hui, alors que les droits de l'homme universels sont théoriquement au cœur de la nouvelle religion civile, il faut bien dire que même celle-ci, sans la prétention du christianisme selon laquelle tous les hommes naissent avec la même dignité, empereur, roi, noble, citoyen, paysan, mendiant, esclave, en constitue la base.

Or, il semble que ce christianisme soit sur le point de disparaître dans la vieille Europe. Certes, de nos jours, on célèbre aussi la fête de Pâques, avec toutes sortes d'actes de consécration folkloriques, depuis l'Osterhasen, les œufs de Pâques, jusqu'à la consécration de la viande en Carinthie, et pourtant, il faut se demander qui pense encore à la résurrection du Christ, à l'Ascension et au Jugement dernier qui attend l'individu en question. Le pape argentin à Rome peut laver les pieds de n'importe quel sans-abri, et sa bénédiction Urbi et orbi peut être vue par des millions de personnes à l'écran, mais tout cela ne signifie pas grand-chose.

Le christianisme est peut-être devenu depuis longtemps une religion du tiers-monde, qui joue un rôle en Afrique noire, en Amérique latine et peut-être même dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Le fait que le pape soit un latino-américain en tient compte. Il serait toutefois logique de transférer le siège du chef de l'Église en Afrique noire ou en Amérique latine et de faire du Vatican un musée unique.

En tout cas, le fait est que les Européens ont oublié le christianisme, voire l'ont supprimé. Certes, ils font baptiser leurs enfants, font appel à un prêtre pour les mariages et les enterrements, célèbrent Noël et, comme nous l'avons déjà dit, Pâques. Mais la signification spirituelle de tout cela a depuis longtemps été reléguée au second plan. Au lieu de cela, les cercles contemporains ont adopté la nouvelle religion civile du politiquement correct, avec tous ses corollaires, comme l'antifascisme obligatoire, le féminisme radical, le genderisme et, plus récemment, la Wokeness, la Cancel Culture, Black Lives Matter et d'autres folies similaires.

Les personnes ordinaires qui ne sont pas touchées par ces modes ne sont plus chrétiennes au sens propre du terme, mais font partie d'une culture absolument matérialiste qui vit d'une part le fétichisme de la croissance économique et d'autre part l'hédonisme et l'épanouissement personnel très superficiel.

Au lieu de la béatitude éternelle dans l'au-delà, on cherche à maximiser son propre bien-être ici-bas, et le postulat de l'amour chrétien du prochain est remplacé par un amour universel et lointain diffus, politiquement correct, qui se contente généralement de belles paroles et de bons sentiments. La prétention de mener une vie chrétienne et d'être un bon chrétien est considérée comme ridicule et archaïque, et les gens n'associent presque plus rien à la notion de péché ou même au pardon des péchés par la confession et l'absolution. En tenant compte de toutes ces évolutions, il faut donc en conclure que le christianisme en Europe est probablement sur le point de disparaître.

18:13 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, religion, christianisme, déchristianisation, andreas mölzer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La voie verte vers la Troisième Guerre mondiale

La voie verte vers la Troisième Guerre mondiale

Par Willy Wimmer

Source: https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/der-gruen...

Les cartes sont sur la table. Les États-Unis veulent une prise de contrôle hostile de la Russie. La Russie ne veut pas être poussée hors d'Europe et veut vivre dans des frontières sûres. Nous, Européens, sommes confrontés à la question de savoir si nous allons survivre à cette lutte ? Un regard en arrière apparaît utile. Il montre clairement où a été donné le coup d'envoi de l'évolution actuelle, d'une guerre au milieu de nous. C'était assez inattendu lorsqu'il y a presque un an, le nouveau président américain Biden a parlé du président russe Poutine comme d'un "tueur". Jusqu'à cette interview, le monde pensait que la Chine et l'Occident étaient sur le point de s'affronter par armes interposées à propos de Taïwan, des Ouïghours ou de quoi que ce soit d'autre. Avec l'interview évoquant le "tueur", les choses ont basculé. Il y a quelques semaines, Klaus von Dohnanyi a donné l'impression, lors d'un débat sur ZDF-Illner, que l'OTAN avait pris la décision unanime, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le 14 juin 2021, de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Tout le monde savait en quoi consistait la décision de l'OTAN de Bucarest en 2008, à l'instigation de la France et de l'Allemagne, sur cette question: l'Ukraine ne devait pas devenir la pierre angulaire d'une nouvelle confrontation entre l'Occident et Moscou. Au lieu de cela, une nouvelle architecture de sécurité devait être créée en Europe.

Les Américains s'en moquaient. Ils s'en sont tenus à leur ligne politique, mise en œuvre depuis 1917, qui consiste à façonner le continent européen selon leurs idées. Pour ce faire, l'Allemagne a tout d'abord été mise en coupe réglée par la Première Guerre mondiale et Versailles. Ce qu'il en restait a été instrumentalisé contre l'Union soviétique par Adolf Hitler, à tel point que jusqu'à la réunification allemande en 1990, les dommages de guerre résultant de la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas été réparés en Union soviétique. L'année dernière, lors de la visite à Moscou de la sous-secrétaire d'État américaine, Mme Nuland, au début du mois d'octobre 2021, la Russie actuelle était encore soucieuse de son autonomie et de sa sécurité. Pour les États-Unis, il s'agissait et il s'agit toujours du plus grand échec supposé de la politique depuis 1917. Il fallait y remédier, tout comme la coopération économique fructueuse entre la Russie actuelle et l'Allemagne actuelle, malgré deux guerres mondiales.

Certes, le début de la guerre en Ukraine, avec l'attaque massive des forces ukrainiennes contre les "régions mentionnées dans les accords de Minsk", celles de Lougansk et de Donetsk, remonte déjà à des semaines terribles et meurtrières, le 17 février 2022. Mais avec les sanctions imposées à l'initiative des États-Unis, il ne reste presque plus rien de la coopération économique fructueuse entre la Russie et l'UE, dont la France et l'Allemagne, comme premier objectif de guerre dans la lutte contre la Russie. Le reste fait l'objet d'une campagne d'intimidation telle que nous, Allemands, l'avions vécue pour la première fois dans le feu roulant de la propagande franco-britannique contre l'empereur Guillaume II. Depuis l'inclusion frauduleuse des "quatorze points" de Wilson dans le traité d'armistice de novembre 1918, une phrase détermine cette forme de politique : c'est la parole non tenue qui prévaut. C'est comme l'élargissement à l'Est de l'OTAN.

Avec l'attaque ukrainienne contre Lougansk et Donetsk, il était clair pour tout le monde qu'il s'agissait de mettre en œuvre la ligne Zelensky pour la reconquête de Donetsk, de Lougansk et de la Crimée. Cela devait rendre caduques les dispositions du traité de l'OTAN selon lesquelles aucun État ne doit être admis dans l'OTAN s'il a des problèmes de frontières avec d'autres et donc des questions frontalières non résolues. Quelques jours après le 17 février 2022, les forces armées russes ont envahi l'Ukraine, 23 ans après la guerre d'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie, que le département d'État américain avait classée au regard du droit international et de l'histoire lors de la conférence de Bratislava au printemps 2000. La réaction occidentale à l'invasion russe a reflété toute l'étendue de la politique occidentale vis-à-vis ou en rapport avec le rôle assigné à l'Ukraine.

Le peuple ukrainien doit voir son pays réduit en miettes pour des raisons géostratégiques, pour voir les aspects cités au début décidés du côté américain et russe. L'Europe de l'UE, mise au pas à l'instigation notamment des "Verts" politiques européens, veut que la décision soit prise sur le champ de bataille, comme le manifeste la Commission européenne. Aucune trace d'efforts de paix, on est devenu bien trop partisan pour cela. Il règne dans l'Europe de l'UE une atmosphère qui ne recule devant aucune diabolisation. Des armes sont livrées les yeux fermés, et il ne dépend plus de nous de savoir si nous avons franchi le seuil de la troisième guerre mondiale. Ce ne sont pas les godillots mais les talons aiguilles qui, cette fois-ci, martèlent sur le pavé le chemin de la perdition.

L'opinion de l'auteur/interlocuteur peut différer de celle de la rédaction. Loi fondamentale Article 5, paragraphes 1 et 3 (1) "Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit et l'image et de s'informer sans entrave à partir de sources généralement accessibles. La liberté de la presse et la liberté d'information par la radio et le cinéma sont garanties. Il n'y a pas de censure".

17:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, willy wimmer, politique internationale, allemagne, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le traité de Rapallo de 1922

Il est possible de faire autrement

Le traité de Rapallo de 1922 montre que l'Allemagne et la Russie peuvent pleinement coopérer - ce qui ne plaisait déjà pas aux puissances occidentales à l'époque.

par Hermann Ploppa

Source: https://www.rubikon.news/artikel/es-geht-auch-anders-3

La confrontation entre l'Occident dit des "valeurs" et la Russie ne cesse de s'intensifier. Bien avant que l'armée russe n'envahisse l'Ukraine en violation du droit international, le ton s'était déjà durci à l'égard de la Russie. Tout au long de l'histoire, la propagande antirusse a donné l'impression que les relations entre l'Allemagne et la Russie avaient toujours été hostiles. Cet oubli de l'histoire est politiquement voulu. Nous sommes tous plus ou moins conscients du terrible conflit armé de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été suivie par la guerre froide, au cours de laquelle l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est se sont affrontées en tant qu'États de la ligne de front. Ce n'est qu'avec la politique de détente du chancelier Willy Brandt que d'autres sons de cloche se sont faits entendre. Une partie de notre mémoire collective veut que les relations avec notre voisin de l'Est aient toujours été extrêmement délicates. Mais c'est totalement faux.

La plupart du temps, les relations germano-russes ont été marquées par une étroite coopération et des échanges mutuels. Même à l'époque de la guerre froide, il y a eu des phases d'initiation d'une coopération étroite. Des rapprochements ont eu lieu entre le chancelier allemand de l'époque, Ludwig Erhard, et le chef d'État soviétique, Nikita Khrouchtchev. Le chancelier Helmut Kohl et Mikhaïl Gorbatchev ont également commencé à coopérer plus étroitement. Dans les deux cas, la perte soudaine du pouvoir des hommes forts de l'Est a conduit à la fin de l'Entente.

Une relation de confiance étroite s'est également développée entre le chancelier Gerhard Schröder et Vladimir Poutine. Le président français s'est également joint temporairement à ce groupe d'hommes. A Londres et à Washington, ces coopérations ont été regardées avec scepticisme. On y murmurait souvent que le dangereux "esprit de Rapallo" planait à nouveau sur l'Europe.

Le principe de la nation la plus favorisée

Il y a exactement 100 ans, le dimanche de Pâques 16 avril 1922, le traité portant le nom de la station balnéaire italienne était signé à Rapallo, près de Gênes, entre le Reich allemand et la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Dans ce traité, les deux États s'assuraient le traitement de la nation la plus favorisée. En d'autres termes, ils ont commencé à entretenir des relations économiques normales, comme c'était le cas depuis longtemps entre tous les autres pays. Les deux pays renoncèrent aux demandes de réparations réciproques. En d'autres termes, ils renoncèrent aux indemnisations pour les dommages de guerre subis.

L'Allemagne a également renoncé à réclamer les biens allemands expropriés par les bolcheviques en Union soviétique. L'Allemagne a livré des installations industrielles à la Russie. En échange, la Russie fournissait à l'Allemagne le pétrole tant convoité. L'Allemagne a alors ouvert 2.000 stations-service qui servaient de l'essence en provenance d'Azerbaïdjan de la société de distribution soviétique Azneft.

Ce fut un pas en avant décisif pour l'économie allemande, qui souffrait encore largement du boycott de la communauté internationale. Une situation gagnant-gagnant absolue s'est également présentée dans le secteur militaire. En effet, le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne d'avoir sa propre armée de l'air et ses propres unités de chars.

Les usines Junkers construisaient désormais leurs avions de guerre dans la banlieue de Moscou, à Fili. Les avions Junkers ont ensuite été testés à Lipetsk. Toute une génération de pilotes de chasse allemands a été formée ici. Les Allemands et les Russes ont également partagé des unités de gaz toxiques à Tonka. Alors que les soldats de la Reichswehr en Allemagne s'amusaient avec des chars factices sous les yeux des Alliés, des ingénieurs et des mécaniciens allemands construisaient de vrais chars en Union soviétique et les testaient à Kazan.

L'architecte de Rapallo

Le traité de Rapallo est essentiellement l'œuvre du diplomate Adolf Georg Otto von Maltzan (photo), qui, par commodité, se faisait simplement appeler "Ago" (1). Ago von Maltzan avait déjà fait carrière à l'époque de l'Empire et, en tant que chef de la section Russie au ministère des Affaires étrangères, il travaillait depuis la fin de la guerre à un traité de coopération germano-russe. Lors de la conférence financière et économique de Gênes en avril 1922, il est apparu que la Grande-Bretagne et la France travaillaient également sur un traité économique avec l'Union soviétique.

Après avoir tenté d'imposer un changement de régime par une intervention militaire sanglante dans une Union soviétique encore fragile, puis avoir échoué lamentablement dans cette tentative, ces pays acceptaient désormais les bolcheviks comme nouveau "facteur d'ordre" dans la région et essayaient d'en tirer le meilleur parti.

Dans le même temps, les Soviétiques ont fait savoir au gouvernement allemand, par des canaux discrets, qu'ils pouvaient envisager un accord de coopération similaire à celui conclu avec les puissances occidentales, mais également avec l'Allemagne. La délégation allemande s'est alors mise en branle. C'était le 15 avril 1922 et il fallait être vigilant pour le lendemain afin de conclure un accord avec les Soviétiques avant la délégation américano-britannico-française. L'histoire a retenu ce que l'on a appelé la "conférence des pyjamas".

Pendant la nuit, Ago von Maltzan a rédigé le projet de traité et a tiré les membres de la délégation allemande de leur lit. En pyjama, les délégués se sont assis sur le bord de leur lit et ont travaillé ensemble sur le traité, paragraphe par paragraphe. Le ministre des Affaires étrangères responsable, Walther Rathenau, avait encore du mal. Il était plutôt sceptique quant à l'ensemble du projet. Mais finalement, Rathenau a accepté et le projet de traité a été adopté.

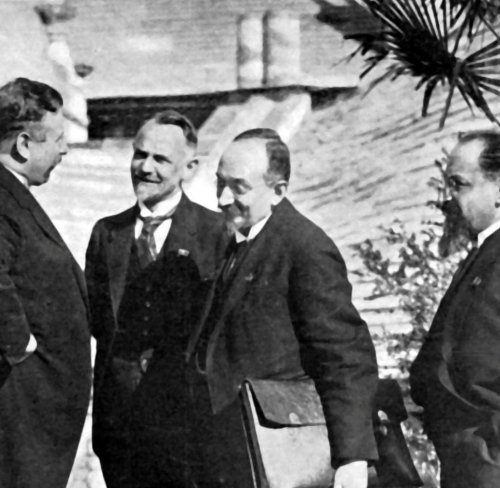

Le lendemain, les délégations allemande et soviétique se sont rencontrées, deux heures avant l'heure prévue pour la conclusion du traité, qui était celle fixée par les Alliés occidentaux. Du côté allemand, nous voyons en bonne place : le chancelier Joseph Wirth, le ministre des Affaires étrangères Walther Rathenau, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Ago von Maltzan et leur entourage.

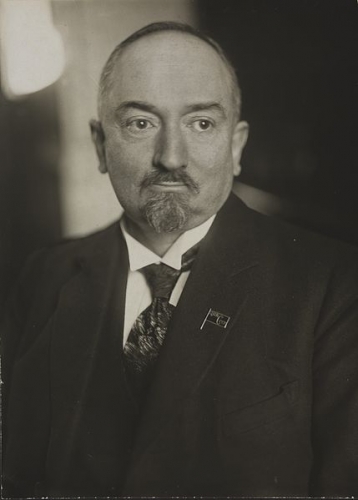

Du côté soviétique : Leonid Borissovitch Krassine, commissaire du peuple au commerce extérieur ; Georgi Vassiliévitch Tchitcherinr (photo), commissaire du peuple aux affaires étrangères, et comme conseiller Adolf Abramovitch Joffe, ambassadeur soviétique en Allemagne. La signature du contrat s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Deux heures plus tard, la délégation des Alliés occidentaux est arrivée. Leur colère fut sans limite lorsqu'ils apprirent qu'on leur avait coupé les vivres au dernier moment.

Retour sur la scène internationale

Du point de vue allemand, le traité de Rapallo était la dernière chance d'échapper aux effets d'étranglement du traité de Versailles. En effet, le traité de Versailles n'a pas seulement dépossédé massivement les citoyens allemands et leur État mais les a plongés dans une servitude pour dettes totalement contre-productive, ce que l'économiste John Maynard Keynes, et non des moindres, a vivement condamné dans son livre très remarqué (2). L'Allemagne dans son ensemble a été chargée de la responsabilité exclusive du déclenchement de la guerre et mise au ban de la société par un isolement diplomatique.

L'État soviétique russe a également été mis au ban pour son opposition à l'ordre économique capitaliste et pour l'expropriation d'actifs étrangers. Il était donc logique que les stratèges des deux États parias réfléchissent intensément à une coopération germano-russe.

Les deux parties ont agi avec un pragmatisme absolu. La droite politique allemande voyait dans la coopération avec les bolcheviks une réelle opportunité de faire un retour en force de l'Allemagne en dehors des règles fixées par le régime de Versailles. Les partisans d'une union de l'Allemagne avec les puissances occidentales se trouvaient plutôt chez les libéraux et les sociaux-démocrates, tandis que les communistes votaient naturellement pour les Soviétiques.

Malgré cela, la conclusion du traité de Rapallo le 16 avril 1922 entre l'Allemagne et la République socialiste fédérative soviétique de Russie fit l'effet d'une bombe sur la scène diplomatique internationale. La colère des Français et des Britanniques était immense. Car en fait, ils voulaient eux-mêmes conclure des traités avec les Soviétiques, qui s'étaient imposés comme "facteur d'ordre" sur le territoire de l'ancien empire tsariste. Les énormes ressources naturelles de l'empire géant font que toutes les réserves à l'égard de l'ennemi de classe communiste semblaient surmontables.

Or, le ministre allemand des Affaires étrangères Walther Rathenau et son secrétaire d'État Ago von Maltzan avaient signé le traité avec leur homologue soviétique Georgi Tchitcherine le dimanche de Pâques 1922, peu de temps avant que les Français et les Anglais ne signent un tel traité.

La méfiance des puissances occidentales

Le traité de Rapallo a été majoritairement bien accueilli en Allemagne. Les entrepreneurs allemands, en particulier, poussèrent Rathenau à le signer, car les marchés de l'Ouest leur étaient en grande partie fermés. De plus, on pensait qu'en annonçant la nouvelle politique économique, Lénine ferait un retour en arrière énergique vers l'économie de marché libérale - ce qui ne se réalisera pas sous cette forme, comme on le sait aujourd'hui. Un seul homme politique s'est élevé contre le traité de Rapallo : un certain Adolf Hitler, originaire de Bavière.

Le cas que le géopoliticien anglais Halford Mackinder a décrit dans une conférence donnée à Londres en 1904 comme le pire des cas pour les Anglais s'était donc produit : une puissance de dimension continentale, enclavée, s'était à nouveau alliée à une puissance côtière.

Les Allemands avaient rompu leur isolement et, par leur trahison, jugée sacrilège du point de vue anglais, laissaient entendre qu'ils étaient en mesure de construire dans l'espace eurasien un éventuel contre-pouvoir à l'ordre occidental.

En effet, peu après la fin de la guerre, des cercles influents de l'armée et de l'économie avaient déjà réfléchi à haute voix à un partenariat avec les Soviétiques.

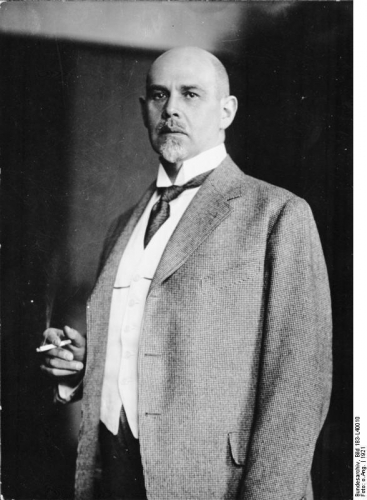

Walther Rathenau (photo), qui avait hérité du groupe électrique AEG de son père, et le président de son conseil d'administration, Felix Deutsch, entre autres, avaient publié un mémorandum le 17 février 1920. Dans ce document, il est fait référence à l'excédent de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne, qui pourrait être parfaitement combiné avec un excédent de matières premières en Russie. Ce sont les "fruits qui mûriront dans un avenir pas très lointain, et non les avantages immédiatement tangibles, qui sont les plus importants si l'on veut juger de l'intérêt allemand à s'associer à la Russie soviétique" (3).

Et le général-colonel Hans von Seeckt (ci-dessus), qui venait d'être promu chef de la direction de l'armée de terre de la Reichswehr en 1920, ne laissait aucun doute sur sa vision des choses dans deux mémoires publiés la même année :

"Ce n'est qu'en se rattachant fermement à la Grande Russie que l'Allemagne a la perspective de retrouver sa position de puissance mondiale... L'Angleterre et la France craignent la fusion des deux puissances terrestres et cherchent à l'empêcher par tous les moyens - c'est donc vers elle que nous devons tendre de toutes nos forces" (4).

Plus loin dans le second document : "Et si l'Allemagne se range du côté de la Russie, elle est elle-même invincible, car les autres puissances devront alors toujours tenir compte de l'Allemagne, car elles ne peuvent pas laisser la Russie sans surveillance" (5).

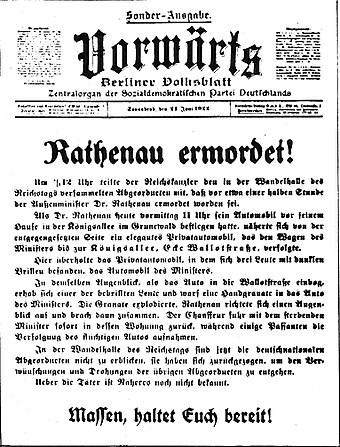

L'assassinat de Rathenau et ses conséquences

Mais Rathenau n'a plus eu la chance de pouvoir contribuer à l'évolution future. Tout comme Olof Palme, il refusait la protection rapprochée. Ainsi, le 24 juin 1922, deux mois à peine après avoir signé le traité de Rapallo, il fut abattu par deux tueurs à gages dans sa décapotable ouverte, alors qu'il se rendait à son travail au ministère des Affaires étrangères.

L'indignation en Allemagne face à ce lâche assassinat a été gigantesque. Des centaines de milliers de personnes ont suivi son cercueil lors d'une impressionnante manifestation en faveur de la démocratie. Des émeutes de type guerre civile s'ensuivirent. Les assassins de Rathenau appartenaient à l'organisation Consul, également appelée "Reichswehr noire". Il s'agissait d'une scission de la Brigade Erhardt, à laquelle appartenaient des sections importantes de la Division de fer, elle-même issue des Baltikum (mercenaires allemands) ...

La coopération germano-russe n'a jamais atteint la dimension envisagée par Rathenau et Seeckt. Néanmoins, l'armée de l'air et l'armée blindée allemandes ont continué à être développées en Union soviétique - jusqu'à ce que les nazis mettent fin à cette coopération d'un trait de plume en 1933.

Aujourd'hui, le traité de Rapallo du 16 avril 1922 est largement occulté de la mémoire collective. Il ne correspond tout simplement pas à l'agenda transatlantique.

Sources et notes :

(1) Niels Joeres : Der Architekt von Rapallo - Der deutsche Diplomat Ago von Maltzan im Kaiserreich und in der frühen Weimarer Republik. Heidelberg 2005.

(2) John Maynard Keynes : The Economic Consequences of the Peace. Londres 1919.

(3) Cité par Horst Günther Linke : Deutsch-sowjetische Beziehungen bis Rapallo. Cologne 1972. page 94.

(4) Ibid., page 153.

(5) Ibid., page 156.

Pour cet article, des passages du livre Der Griff nach Eurasien - Die Hintergründe des ewigen Krieges gegen Russland de Hermann Ploppa, Marburg 2019, ont été intégrés.

Livres de Hermann Ploppa:

Commandes : https://www.amazon.fr/Die-Macher-hinter-Kulissen-transatl...

Commandes : https://www.bookdepository.com/Ploppa-H-Griff-nach-Eurasi...

17:39 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rapallo, histoire, allemagne, russie, urss, années 20, walther rathenau, ago von maltzan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Coup d'Etat contre Imran Khan, guerre en Ukraine et initiative chinoise "Belt & Road"

Coup d'Etat contre Imran Khan, guerre en Ukraine et initiative chinoise "Belt & Road"

Shaban Syed

Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/golpe-de-estado-contra-imran-khan-guerra-de-ucrania-e-iniciativa-de-la-ruta-y-cinturon

On pourrait se demander quelle est la corrélation entre le coup d'État de changement de régime au Pakistan, la guerre en Ukraine et l'initiative "Belt and Road" de la Chine. La réponse est assez simple pour les analystes et observateurs proches des manœuvres politiques américaines, comme le journaliste américain Caleb Maupin, qui explique la corrélation en quelques lignes. "Les monopolistes de Wall Street veulent briser le Corridor économique Chine-Pakistan et stopper le développement dans toute l'Asie centrale. Le retrait de Khan fait partie de cette stratégie".

Cependant, la corrélation est peut-être visible pour la plupart, mais apparemment pas au Pakistan. La controverse se poursuit avec les partis d'opposition, les éléments des médias et même le pouvoir judiciaire qui réfutent avec véhémence les affirmations de Khan selon lesquelles les États-Unis ont fomenté une opération de changement de régime contre lui. Même après que Khan ait présenté une lettre envoyée par le sous-secrétaire d'État pour le Sud, Donald Lu (photo, ci-dessous), qui résume que "les relations américaines avec le Pakistan ne s'amélioreront pas tant que Khan ne sera pas démis de ses fonctions".

Les affirmations de Khan n'ont sans doute pas été réfutées par la majorité de la population pakistanaise, consciente qu'il n'y a pas si longtemps, sous le président Bush, le premier ministre pakistanais Pervez Musharraf s'était entendu dire que les États-Unis bombarderaient le Pakistan pour le ramener "jusqu'à l'âge de pierre" si le pays ne coopérait pas à la guerre américaine contre l'Afghanistan ; le public n'a pas non plus oublié les crimes de guerre qui ont suivi et que les États-Unis et leurs alliés ont perpétrés au nom de la lutte contre la "terreur", avec des rapports horribles sur les tortures subies à Abu Gharib, par exemple, où des mères irakiennes emprisonnées ont été forcées de regarder leurs enfants se faire violer par des soldats américains.

Pourtant, ceux qui réfutent les allégations de changement de régime de Khan ne se préoccupent pas des crimes de guerre de l'OTAN, principalement la Ligue musulmane du Pakistan (PML) et le Parti du peuple pakistanais (PPP), qui ont tous deux un passé dûment documenté de scandales financiers, de détournement de fonds publics et d'acquisitions de penthouses à Londres et à New York. On peut affirmer que même les médias pakistanais sont complices, car beaucoup ont des intérêts particuliers, comme l'Express Tribune, par exemple, qui est affilié au New York Times et dont on attend qu'il projette le point de vue des États-Unis. Son principal argument est que, depuis que les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, ils n'ont pas besoin du Pakistan pour mener leurs opérations et ne s'intéressent donc pas à ses affaires intérieures.

Les réfractaires semblent être sur la même longueur d'onde que Washington, la fonctionnaire américaine Lisa Curtis, qui a servi sous les présidents Bush et Trump, déclarant : "Il est hautement improbable qu'un fonctionnaire américain s'implique dans la politique interne du Pakistan. Je pense qu'Imran Khan essaie de jouer la 'carte de l'Amérique' pour obtenir le soutien de sa base".

Il est difficile de prendre cette observation au sérieux si l'on considère que depuis la Seconde Guerre mondiale, la CIA s'est immiscée dans les affaires intérieures de nombreux pays et a financé quelque quatre-vingt-dix opérations de changement de régime depuis la Seconde Guerre mondiale dans le but d'installer un gouvernement favorable aux États-Unis.

La question à examiner est de savoir pourquoi la lettre indique que les relations américano-pakistanaises ne s'amélioreront pas si Imran Khan n'est pas destitué.

Se pourrait-il que sous le mandat de Khan, le Pakistan soit devenu moins un État client des États-Unis et ait rejoint l'ordre mondial multipolaire émergent dirigé par la Chine et la Russie, qui s'oppose à l'ordre du jour mondial hégémonique unipolaire des États-Unis ? Pour Washington, qui en était venu à dépendre du Pakistan en tant qu'État vassal doté d'un système judiciaire et d'une politique faibles et flexibles, Khan, autrefois considéré comme un "chouchou de l'Occident", était devenu un dangereux handicap.

Après l'expulsion des États-Unis d'Afghanistan, Khan, avec le soutien de l'armée, a refusé d'autoriser les bases militaires américaines au Pakistan. Il a établi une politique étrangère indépendante en refusant de devenir un pion des États-Unis comme les dirigeants précédents, établissant des alliances stratégiques avec l'Iran, la Russie et la Chine, que les États-Unis décrivent continuellement comme une "menace mondiale".

Toutefois, ce qui a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les États-Unis et l'UE, c'est le fait que Khan soit allé rendre visite à Poutine pour discuter de questions commerciales à un moment où la Russie avait commencé ses opérations en Ukraine et avait également refusé de se plier à la pression des États-Unis et de l'UE pour condamner les actions russes.

Tout cela à un moment où Washington ralliait ses alliés pour qu'ils rejoignent l'OTAN et condamnent les opérations russes en Ukraine et où l'armée américaine se préparait à affronter la Russie et la Chine. Récemment, le président des chefs d'état-major interarmées, le général Mark Milley, a demandé un budget énorme de 773 milliards de dollars car, a-t-il dit, "la Chine et la Russie, qui disposent chacune d'importantes capacités militaires... cherchent à changer fondamentalement l'ordre mondial actuel fondé sur des règles" et doivent être affrontées.

Outre un budget énorme, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a également fait valoir que les États-Unis "doivent faire beaucoup plus" pour "tendre la main aux alliés de l'Amérique". Un exemple de cette "main tendue" a été illustré récemment lorsque l'Autriche a lancé un ultimatum à l'Inde pour lui dire que son achat continu de systèmes d'armes russes n'est "pas dans son intérêt" et qu'il y aura une "demande" pour que les dirigeants de New Delhi échangent certains de ces systèmes contre des armes américaines et alliées.

Afin d'exercer un "effet de levier" sur les dirigeants mondiaux pour qu'ils se rallient à la guerre fomentée par les États-Unis et l'OTAN en Ukraine, où l'OTAN déverse des millions de dollars en armes, installe des bases militaires et des laboratoires d'armes biologiques, Washington n'a jusqu'à présent pas réussi à "mettre la main" sur Khan.

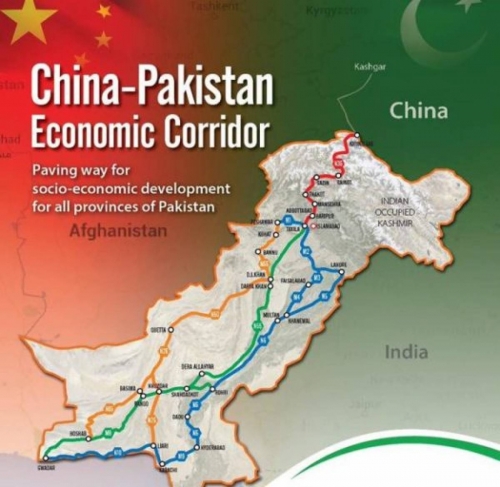

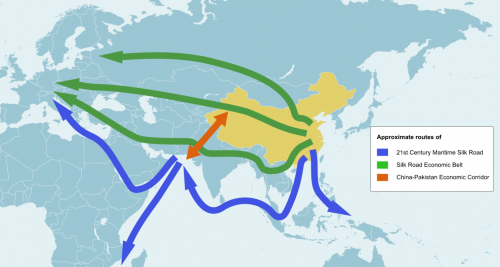

Contrairement aux réfractaires qui affirment que les États-Unis n'ont pas procédé à un changement de régime au Pakistan parce que ce pays n'est pas assez important, on peut affirmer qu'il est plus important et la raison en est simple, l'initiative "Belt and Road" de la Chine, dans laquelle le Pakistan joue un rôle clé.

L'ambitieuse initiative "Belt and Road" (BRI) de la Chine et le corridor économique Chine-Pakistan (CECP) vont transformer le paysage géopolitique mondial, en reliant de nombreux pays à travers le monde, en créant des corridors de connectivité pour renforcer le développement par le commerce et l'investissement. Les États-Unis sont particulièrement mécontents du projet de chemin de fer Pakistan-Afghanistan-Ouzbékistan (PAKAFUZ), qui reliera les pays enclavés d'Asie centrale et l'Afghanistan au Pakistan et à la mer d'Oman et, à l'horreur des États-Unis, facilitera l'accès terrestre de la Russie à l'Asie du Sud.

Washington sait que les économistes prédisent l'ascension fulgurante des économies asiatiques et le nouveau siècle asiatique et ont déjà mis en place une stratégie visant à provoquer un "chaos fabriqué" dans la région et à entraver les projets de développement économique.

Selon la doctrine Rumsfeld/Cebrowski et le rapport RAND de 2016, intitulé "Le chaos fabriqué", l'équilibre changeant des forces sera réajusté, la BRI sera détruite et toute menace de la Chine, de la Russie, du Pakistan et de l'Iran sera neutralisée. Dans le même ordre d'idées, le document de 2019 de RAND intitulé "Extending Russia : Competing from Advantageous Ground" se concentre sur l'engagement de la Russie dans les conflits de souveraineté et l'exploitation des tensions dans le Caucase du Sud, ce qui explique l'échec de l'opération de changement de régime de la CIA au Kazakhstan au début de cette année.

La même politique est évidente en Ukraine, où les États-Unis et leurs alliés ont financé une révolution de couleur, où Victoria Nuland, qui était sous-secrétaire d'État aux affaires européennes et eurasiennes, distribuait visiblement des "rafraîchissements" et encourageait le coup d'État. Aujourd'hui, les groupes néo-nazis soutenus par l'Occident causent des atrocités indicibles avec des armes occidentales, déstabilisent la région et fabriquent le "chaos".

Le plus gros problème auquel est confronté le Pakistan est que si Khan ne remporte pas les prochaines élections, le pays pourrait redevenir un État vassal que les États-Unis peuvent contrôler et soumettre à leurs diktats. Même si l'"État profond" du Pakistan ne le permet pas, dans le passé, ils n'ont pas pu empêcher le détournement de fonds publics et la remise d'un trésor presque vide au gouvernement PTI lorsqu'il est arrivé au pouvoir.

Selon Andrew Korbyko, un analyste géopolitique qui a beaucoup écrit sur l'IRB et les questions connexes liées à l'Asie du Sud et à l'Asie centrale, avait averti : "Le retour du Pakistan au statut de vassal des États-Unis en cas de réussite de la campagne américaine de changement de régime contre le Premier ministre Khan pourrait donc déstabiliser l'Asie du Sud". Il souligne que non seulement le développement économique du Pakistan fera un pas en arrière, mais qu'un dirigeant pakistanais installé par les États-Unis pourrait politiser le CPEC et PAKAFUZ et ainsi compliquer les liens avec la Chine et la Russie.

"En d'autres termes", affirme-t-il, "le Pakistan pourrait être exploité" par l'empire américain en déclin dans sa quête de domination hégémonique "pour porter un coup sévère aux processus de connectivité multipolaire dans le cœur géostratégique de l'Eurasie".

Le chemin à parcourir s'annonce difficile. Toutefois, une lueur d'espoir réside dans le fait que le Pakistan n'a jamais eu de leader aussi populaire et respecté qu'Imran Khan. Les médias occidentaux se sont bien gardés de montrer les millions de personnes qui sont sorties pour le soutenir alors que le coup d'État contre lui se déroulait. Selon les observateurs de l'histoire, avec ce type de soutien, Khan reviendra au pouvoir ou connaîtra le sort de Zulfikar Ali Bhutto et de ces dirigeants qui ont refusé d'être les pions des États-Unis et des puissances occidentales.

17:11 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pakistan, routes de la soie, géopolitique, actualité, imran khan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le concept d'hégémonie dans le réalisme

Le concept d'hégémonie dans le réalisme

Aleksandr Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/pl/article/pojecie-hegemonii-w-realizmie

L'aspect le plus important de la théorie du monde multipolaire (TMM) est le concept de contre-hégémonie formulé pour la première fois dans le contexte de la théorie critique des relations internationales (RI). Dans la transition de la Théorie critique à la Théorie du monde multipolaire, ce concept est également soumis à un sens particulier de la transformation qui devrait être examiné plus en détail. Pour qu'une telle analyse soit possible, il est d'abord nécessaire de rappeler les principales positions de la théorie de l'hégémonie au sein de la Théorie critique.

Bien que le concept d'hégémonie dans la Théorie critique soit basé sur la théorie d'Antonio Gramsci, il est nécessaire de distinguer la position de ce concept par rapport au gramscisme et au néo-gramscisme de la façon dont il est compris dans les écoles réalistes et néo-réalistes de RI.

Les réalistes classiques utilisent le terme "hégémonie" dans un sens relatif et le comprennent comme "la supériorité réelle et substantielle de la puissance potentielle d'un État sur celle d'un autre, souvent des États voisins". L'hégémonie peut être comprise comme un phénomène régional, puisque la détermination de l'hégémonie de telle ou telle entité politique dépend de l'échelle. Thucydide lui-même a introduit le terme lorsqu'il a parlé d'Athènes et de Sparte comme des hégémons de la guerre du Péloponnèse, et le réalisme classique a utilisé le terme de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Cette conception de l'hégémonie peut être décrite comme "stratégique" ou "relative".

Dans le néoréalisme, l'"hégémonie" est comprise dans un contexte global (structurel). La principale différence avec le réalisme classique est que l'"hégémonie" ne peut être considérée comme un phénomène régional. Elle a toujours un caractère global. Par exemple, le néoréalisme de K. Waltz soutient que l'équilibre de deux hégémonies (dans un monde bipolaire) est la structure optimale de l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. R. Gilpin estime que l'hégémonie ne peut être combinée qu'avec l'unipolarité, c'est-à-dire qu'il n'est possible d'avoir qu'un seul hégémon, ce qui est la fonction des États-Unis aujourd'hui.

Dans le néoréalisme, l'"hégémonie" est comprise dans un contexte global (structurel). La principale différence avec le réalisme classique est que l'"hégémonie" ne peut être considérée comme un phénomène régional. Elle a toujours un caractère global. Par exemple, le néoréalisme de K. Waltz soutient que l'équilibre de deux hégémonies (dans un monde bipolaire) est la structure optimale de l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. R. Gilpin estime que l'hégémonie ne peut être combinée qu'avec l'unipolarité, c'est-à-dire qu'il n'est possible d'avoir qu'un seul hégémon, ce qui est la fonction des États-Unis aujourd'hui.

Dans les deux cas, les réalistes comprennent l'hégémonie comme un moyen de corrélation potentielle entre les potentiels des différents pouvoirs étatiques.

La compréhension de l'hégémonie par Gramsci est tout à fait différente et se situe dans un champ théorique complètement opposé. Afin d'éviter la mauvaise utilisation du terme dans la RI et surtout dans la TMM, il est nécessaire de prêter attention à la théorie politique de Gramsci, dont le contexte est considéré comme une priorité majeure dans la théorie critique et la TMM. En outre, une telle analyse nous permettra de voir plus clairement le fossé conceptuel entre la théorie critique et le TMM.

Hola

16:53 Publié dans Définitions, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : relations internationale, multipolarité, hégémonie, hégémonisme, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook