lundi, 20 janvier 2025

Hegel et le saut platonicien

Hegel et le saut platonicien

La philosophie politique de Hegel est très complexe. Elle s'appuie sur l'ensemble de son tableau philosophique. Comme nous l'avons vu, toute philosophie a toujours la possibilité de susciter une dimension politique.

Alexandre Douguine

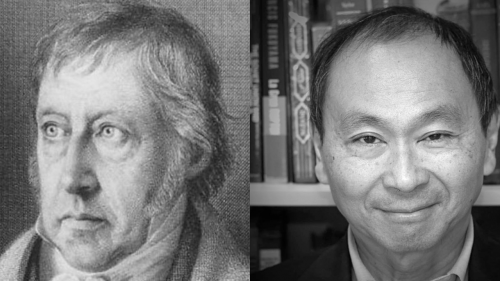

Le 14 novembre 1831, le plus grand philosophe romantique de l'histoire mondiale de la pensée, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), est mort. Heidegger, tout comme Nietzsche, considérait Hegel comme celui qui avait achevé l'histoire de la philosophie du Logos occidental et comme celui qui incarnait l'apogée de l'histoire de la philosophie et de la philosophie en général. Si Platon était le philosophe du début, Hegel et Nietzsche étaient les philosophes de la fin. En ce sens, Hegel est le philosophe de la fin.

Tout est altérité de l'Autre

La philosophie politique de Hegel est très complexe. Elle s'appuie sur l'ensemble de son tableau philosophique. Comme nous l'avons vu, toute philosophie a toujours la possibilité de susciter une dimension politique. Comme Platon, Hegel, dans sa philosophie du droit, fait ce geste, prend toute sa philosophie et l'applique à la politique, c'est-à-dire qu'il situe explicitement la place de la philosophie politique dans le contexte de l'ensemble de sa philosophie. Par la philosophie, il explique la philosophie politique, en même temps qu'il clarifie la politique par sa dimension métaphysique.

À cet égard, Hegel est un philosophe classique qui inclut implicitement la philosophie politique. En ce sens, Heidegger avait parfaitement raison lorsqu'il disait que si l'on comprenait la Phénoménologie de l'Esprit, on pouvait en déduire tout le reste. En ce qui concerne la lecture, deux ouvrages fondamentaux de Hegel sont habituellement proposés : La Phénoménologie de l'Esprit et La Philosophie du Droit.

L'idée fondamentale de Hegel est qu'existe l'Esprit subjectif primordial, l'« esprit pour soi » (en allemand: der subjektive Geist). Ce point coïncide avec la thèse théologique sur l'existence de Dieu - l'Esprit subjectif est Dieu pour lui-même. Afin de s'employer pour l'Autre, cet Esprit subjectif se projette dans l'Esprit objectif (en allemand: der objektive Geist) dans lequel il devient nature et matière, c'est-à-dire que le sujet se projette dans l'objet.

On notera ici la différence fondamentale avec la topologie cartésienne qui a prédéterminé la structure de la modernité. Pour Descartes, il existe un dualisme entre le sujet et l'objet, alors que Hegel tente de supprimer ce dualisme et de surmonter le pessimisme épistémologique de Kant en distinguant la matière ou l'objet de l'Esprit. En fait, il ne s'agit que d'un développement du modèle kantien du « je suis » absolu, mais pris dans un modèle dynamique et dialectique. Si Fichte était une réaction à Kant, Hegel est une réaction à Fichte, mais en dialogue constant avec Kant et le cartésianisme.

Ainsi, Hegel soutient qu'il existe un esprit subjectif qui se révèle à travers l'esprit objectif par le biais de l'aliénation dialectique. La Thèse est l'Esprit subjectif et l'Antithèse est l'Esprit objectif, c'est-à-dire la nature. La nature n'est donc pas la nature puisque, selon Hegel, rien n'est identique à soi, mais tout est altérité de l'Autre, d'où le terme de « dialectique ».

Le cycle du départ et du retour : l'esprit absolu

En d'autres termes, il y a l'Esprit subjectif en tant que tel qui se projette comme Antithèse. C'est ainsi que commence l'histoire. Pour Hegel, la philosophie de l'histoire est d'une importance fondamentale car l'histoire n'est rien d'autre que le processus de déploiement de l'Esprit objectif qui acquiert à chaque nouvelle étape sa composante spirituelle qui constitue son essence. Mais le premier acte de l'Esprit objectif est de cacher son caractère spirituel, de s'incarner dans la matière ou la nature, et ensuite, tout au long de l'histoire, cette altérité de l'Esprit subjectif revient, par l'homme et l'histoire humaine, à son essence.

Mais il s'agit alors d'une nouvelle essence ; ce n'est plus l'Esprit Subjectif (l'« esprit pour soi ») ni un « esprit pour un autre », mais un « esprit en soi ». En d'autres termes, l'esprit revient à lui-même par sa propre aliénation. C'est ainsi qu'apparaît le cycle du départ et du retour, ce dernier étant plus important pour Hegel que le départ. Ce dernier crée les conditions préalables au retour, et le retour, passant le cycle entier, revient à l'esprit subjectif lui-même, devenant le troisième esprit - l'esprit absolu (en allemand: der absolute Geist). Autrement dit, il y a d'abord l'esprit subjectif, puis l'esprit objectif et enfin l'esprit absolu.

L'Esprit absolu, selon Hegel, se déploie au cours de l'histoire humaine et se dirige vers la fin de l'histoire.

Le sens de l'histoire est la réalisation de l'Esprit à travers la matière. D'abord, l'Esprit est lui-même, mais n'est pas conscient de lui-même, puis il commence à se réaliser, mais n'a pas de "lui-même". La nature abrite en elle-même les conditions préalables de l'histoire parce qu'elle est un élément de l'histoire. D'où l'histoire des religions, l'histoire des sociétés, et comme résultat du déploiement de l'Esprit à travers l'histoire, elle atteint son apogée à la fin de l'histoire, quand l'Esprit est pleinement conscient et est alors lui-même. Thèse, Antithèse, Synthèse. Ainsi, l'histoire est terminée.

Il s'agit là d'une image générale de la philosophie de Hegel, qui comporte de nombreuses nuances et complexités. Ainsi, selon Hegel, l'histoire évolue positivement, mais il s'agit d'un positivisme différent de celui de la philosophie de la Grande Mère. Le commencement titanesque implique qu'au début il y avait du moins et ensuite du plus. Dans sa lecture de Hegel, Marx a supprimé l'esprit subjectif et dit qu'il existe une nature qui se perfectionne elle-même. Il rétablit ainsi la philosophie de la Grande Mère selon laquelle tout croît à partir de la matière et de la nature.

Mais Hegel n'est pas Marx. Chez Hegel, cette croissance, ce processus, ce mouvement du bas vers le haut est basé sur le fait qu'au début, il y a eu un saut vers le bas. D'abord l'Esprit saute et tombe dans la nature, et donc la nature commence à croître, et la nature n'est pas tant autre qu'elle est l'altérité de l'Esprit. L'antithèse de l'Esprit n'est pas simplement son opposé, car il est lui-même sous une forme retirée. Le concept de « retrait » chez Hegel est très important, car l'Antithèse ne détruit pas la Thèse, mais la retire, l'absorbe et la démontre ensuite à travers la Synthèse.

Par conséquent, la thèse n'est pas absolue et l'antithèse n'est pas absolue. Elles sont toutes dialectiquement dépendantes. Seule leur synthèse est absolue, ce qui permet d'éliminer la thèse et l'antithèse. En ce sens, la compréhension hégélienne de l'histoire comme déploiement de l'Esprit se fait par phases: il y a l'Esprit subjectif (préhistorique), l'Esprit objectif, qui se manifeste à travers l'histoire, et enfin l'Esprit absolu, qui se manifeste à travers la tension supérieure de l'histoire, à travers la création d'une sorte de sommet culturel et sociopolitique, la pyramide de l'Esprit, qui est finalement devenu l'Absolu.

Hegel et l'idée de l'État allemand

Quelle est la place de la philosophie politique dans ce contexte ? Il est clair que, dans un certain sens, l'histoire devient politique. C'est pourquoi Hegel conçoit l'évolution des systèmes, des modèles et des régimes politiques comme des moments de devenir de l'Esprit absolu. La politique est la cristallisation de la synthèse. L'histoire politique est le mouvement de l'Esprit vers le devenir absolu. La politique est l'histoire de l'absolutisation de l'Esprit.

Hegel établit une hiérarchie entre les différentes formes politiques. D'une part, il s'agit d'une hiérarchie évolutive puisque chaque régime est meilleur que le précédent. Mais, contrairement aux idées de Marx, cette évolution n'est pas seulement le reflet de l'Antithèse, elle n'est pas le développement de la matière ou de la nature. Il s'agit de la distinction de l'Esprit qui était à l'origine inhérent à la matière et à la nature. Il n'y a donc pas de matérialisme ici. Il s'agit d'un schéma complexe qui combine l'option platonicienne (au début, il y avait l'Esprit et non la matière) et le modèle évolutionniste (dans lequel nous commençons à considérer l'histoire à partir de l'Antithèse, ce qui rappelle l'idée de la Grande Mère). Marx a évacué la partie platonicienne, d'où sa réinterprétation de Hegel dans un sens exclusivement matérialiste. Mais Hegel est plus complexe.

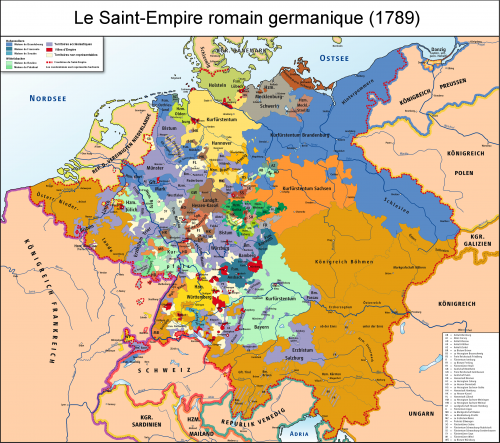

Un autre point important chez Hegel est la façon dont il définit la fin politique de l'histoire, le sommet du devenir de l'histoire politique et l'expression de l'Esprit absolu. Hegel dit ici quelque chose d'intéressant à propos de la Prusse et de l'État allemand. Les Allemands n'avaient pas d'État, donc historiquement il n'y avait pas d'expression de ce type. Ainsi, les Allemands absorbent la logique du mouvement mondial, et l'État prusso-allemand est l'expression de l'Esprit absolu. Toute l'histoire est donc un prélude à la formation de l'Allemagne au 19ème siècle. Hegel disait que les grands peuples sont ceux qui ont soit un grand État, soit une grande philosophie. Selon lui, les Russes ont un grand État, alors qu'au 19ème siècle, les Allemands n'avaient aucun État. Il s'ensuit que les Allemands doivent avoir une grande philosophie, puis un grand État.

Le plus frappant est que Hegel a formulé la philosophie d'un grand État allemand avant que l'Allemagne n'apparaisse sur l'échiquier européen. Il a forgé cette théorie alors qu'il vivait lui-même dans une Allemagne fragmentée en principautés qui n'avait rien d'un État puissant et fort. Hegel a rassemblé l'Allemagne, l'a dotée d'une mission intellectuelle et a créé, avec Fichte et Schelling, le concept idéaliste et romantique de l'État allemand en tant qu'expression de l'Esprit devenant absolu. L'apogée et la fin de l'histoire, selon Hegel, est donc l'État allemand.

De plus, Hegel pensait que le système politique le plus optimal était une monarchie éclairée dominée par des philosophes politiques hégéliens, porteurs de la synthèse de l'esprit du monde entier, qui reconnaissent la logique de l'histoire mondiale. Hegel se considérait comme un prophète de la philosophie, de l'humanité et de l'Allemagne et, dans un certain sens, comme un mystique. Sur le plan méthodologique, la philosophie de Hegel était absolument rationnelle, mais elle était irrationnelle dans ses prémisses. Il a étayé l'idée que la société civile, la Révolution française et l'époque des Lumières constituaient un autre moment dialectique dans la formation de la monarchie éclairée. La société civile est ce qui permet à la monarchie de se développer et que la monarchie abolit ensuite. Hegel était donc un monarchiste mystique qui considérait que la logique de l'histoire était le chemin des différentes formes politiques vers la monarchie à la façon russe.

Il n'est pas surprenant que cette idée ait été reprise par les fascistes italiens, en particulier dans la théorie de l'État italien de Giovanni Gentile, qui était un hégélien. Paradoxalement, ni le fascisme ni le nazisme ne peuvent être considérés comme des représentants du nationalisme classique. Dans ces deux visions du monde, certains éléments ne se prêtent pas à être considérés comme des formes classiques ou même radicales du nationalisme bourgeois européen, car dans ce cas, l'ajout de l'instance hégélienne sous la forme de l'Esprit subjectif et toute la métaphysique de l'histoire que Gentile a posée dans les fondements de la théorie du fascisme italien n'étaient que de l'hégélianisme appliqué à l'Italie.

Bien qu'il soit considéré comme un classique de la philosophie politique, Hegel est un cas plutôt complexe, composite. Sa philosophie politique ne reflète pas l'idéologie de la troisième voie, et la théorie marxiste a été construite sur un hégélianisme métaphysiquement tronqué. En d'autres termes, l'hégélianisme « de gauche » est devenu la base de la deuxième théorie politique, et l'hégélianisme « de droite » a influencé certaines des particularités de la troisième théorie politique. Par ailleurs, l'idée hégélienne de la fin de l'histoire a été reprise et appliquée au modèle libéral par son élève Alexandre Kojève [1], son disciple Francis Fukuyama et d'autres philosophes. Marx a appliqué la « fin de l'histoire » au communisme, Gentile à l'État et certains philosophes hégéliens au triomphe de l'ordre mondial libéral. Selon ces derniers, la société civile n'est donc pas un prolégomène à la monarchie (comme le pensait Hegel lui-même), mais l'apogée du développement de la civilisation humaine.

Cette idée a été reprise comme prémisse par Francis Fukuyama, qui a employé le terme de « fin de l'histoire ». Ce terme était d'une importance fondamentale pour Hegel dans la mesure où il marquait le moment final de l'accomplissement par l'Esprit de sa phase absolue à travers l'histoire, le moment dialectique du retour de l'Esprit à lui-même, en lui-même et pour lui-même - la Synthèse.

Ainsi, nous pouvons trouver dans l'hégélianisme les trois idéologies classiques de la modernité, mais cela ne signifie pas que l'hégélianisme puisse être qualifié du point de vue de l'une ou l'autre d'entre elles. Hegel est plus large que toutes les théories politiques de la modernité et ne tombe donc en aucune d'entre elles. Il y a donc dans l'hégélianisme ce qui a été volé par fragments par les trois idéologies politiques de la modernité, ainsi que ce qui n'a pas été pris, comme l'idée de l'Esprit subjectif primordial qui précède tout mouvement descendant. Cet élément du saut platonicien primordial, le néoplatonisme, qui transite ensuite dans des topologies plus ou moins progressives-évolutives, nous permet de ne pas classer Hegel parmi les philosophes ou philosophes politiques de la modernité, car, comme nous l'avons vu, le paradigme de la modernité ne présume aucune composante matérielle préalable.

Une lecture non libérale, non marxiste et non fasciste de Hegel nous permet de révéler ses composantes pour une alternative à la modernité et de l'intégrer dans la Quatrième Théorie Politique. Par cette opération, nous déplaçons Hegel de l'époque de la modernité dans laquelle il a vécu et pensé vers un autre contexte. Il s'agit d'un autre Hegel, d'une autre philosophie politique de Hegel dans laquelle l'accent est mis sur le saut platonicien vers le bas. Cette partie de sa philosophie n'a pas reçu, et ne pouvait pas recevoir, d'incarnation politique dans le cadre du paradigme de la modernité. Néanmoins, elle peut trouver son expression dans le contexte de la Quatrième théorie politique.

Note :

[1] Le philosophe russe Alexandre Kozhevnikov a changé son nom en Alexandre Kojève après avoir émigré.

17:53 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hegel, hegélianisme, philosophie, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Commentaires

Comment Hegel savait qu'un Cohn tripoté par les petites filles était forcément une houri verte:

.

Libertins/naturalistes = branleurs 68ards/écolos

.

« Les conceptions de l’innocence de l’état de nature [bobo hippie écolo], de la simplicité de mœurs des peuples primitifs [décroissance, film danse avec les loups], et d’autre part la sensualité [branlette consumérisme, victimisation, charité négrière] pour qui les besoins [jouir sans entrave], leur satisfaction, les plaisirs et les commodités de la vie particulière sont des buts absolus, ont toutes les deux un même corollaire : la croyance au caractère extérieur de la culture [l’état, thèses sur Feuerbach]. On la considère dans le premier cas comme corruptrice, dans le second comme un simple moyen. L’une comme l’autre opinion dénotent la méconnaissance de la nature de l’Esprit et des buts de la raison [...] Le but rationnel n’est donc ni cette simplicité de mœurs naturels, ni les plaisirs que l’ont obtient par la civilisation d’un développement de la particularité [branlette de chaque gogochon], c’est au contraire de soumettre à un travail de défrichement [historicisme Marx, science] la simplicité de la nature, c.a.d la passive privation de soi et l’inculture du savoir et de la volonté, où encore l’immédiateté et l’individualité [Sartre] où l’Esprit fait naufrage et de donner d’abord à cette extériorité [naturelle] la rationalité extérieure dont elle est capable, la forme de l’universel à la conformité à l’entendement."

PPD Hegel

Écrit par : le sith rouge | jeudi, 23 janvier 2025

Comment Hegel savait que le branleur 68ard tripoté par les petites filles devait être houri verte:

.

« Les conceptions de l’innocence de l’état de nature [bobo hippie écolo], de la simplicité de mœurs des peuples primitifs [décroissance, film danse avec les loups], et d’autre part la sensualité [branlette consumérisme, victimisation, charité négrière] pour qui les besoins [jouir sans entrave], leur satisfaction, les plaisirs et les commodités de la vie particulière sont des buts absolus, ont toutes les deux un même corollaire : la croyance au caractère extérieur de la culture [l’état, thèses sur Feuerbach]. On la considère dans le premier cas comme corruptrice, dans le second comme un simple moyen. L’une comme l’autre opinion dénotent la méconnaissance de la nature de l’Esprit et des buts de la raison [...] Le but rationnel n’est donc ni cette simplicité de mœurs naturels, ni les plaisirs que l’ont obtient par la civilisation d’un développement de la particularité [branlette de chaque gogochon], c’est au contraire de soumettre à un travail de défrichement [historicisme Marx, science] la simplicité de la nature, c.a.d la passive privation de soi et l’inculture du savoir et de la volonté, où encore l’immédiateté et l’individualité [Sartre] où l’Esprit fait naufrage et de donner d’abord à cette extériorité [naturelle] la rationalité extérieure dont elle est capable, la forme de l’universel à la conformité à l’entendement."

PPD Hegel

Écrit par : le sith rouge | jeudi, 23 janvier 2025

Les commentaires sont fermés.