lundi, 18 août 2025

L'évolution de la pensée de Mackinder dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale

L'évolution de la pensée de Mackinder dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale

Source: https://pauljpizz.blogspot.com/2015/09/the-evolution-of-m...

En juillet 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale battait encore son plein et que son issue était encore incertaine, Sir Halford J. Mackinder publiait dans Foreign Affairs un article intitulé The Round World and the Winning of the Peace.

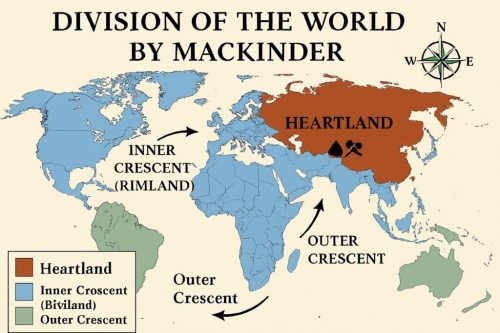

Son objectif principal était de déterminer si le concept stratégique de « Heartland », déjà exprimé dans les réflexions antérieures de l'auteur géopolitique dans l'article The Geographical Pivot of History (1904) et dans l'essai Democratic Ideals and Reality (1919), avait perdu de sa signification dans le contexte de la guerre moderne, en particulier face à la montée en puissance de l'aviation.

Mackinder commence sa dissertation en reconstruisant l'ensemble du concept de Heartland afin d'en souligner la pertinence intrinsèque et intemporelle. Il commence par évoquer ses souvenirs d'enfance et ce que la défaite française à Sedan, en 1870, face à l'armée prussienne, avait signifié pour l'opinion publique anglaise. Bien qu'il fût encore un jeune garçon à l'époque, Mackinder se souvient de la profonde inquiétude de l'Angleterre face à la victoire totale de la nouvelle machine de guerre prussienne/allemande contre cette puissance, la France, qui, soixante ans auparavant, avait été stoppée avec difficulté et au prix de nombreux sacrifices à Trafalgar et Waterloo. Pourtant, en 1870, l'importance de cette victoire prussienne n'était pas encore très claire: la Grande-Bretagne ne la comprendrait que lorsque sa suprématie sur les mers serait en jeu. À cette époque, le seul danger que la Grande-Bretagne voyait pour son empire d'outre-mer résidait dans les positions acquises par la Russie impériale en Asie. En effet, la puissance maritime britannique d'un côté et la puissance terrestre russe de l'autre occupaient le centre de la scène internationale.

Cependant, la situation changea lorsque, au tournant du 20ème siècle, le nouvel empire allemand commença à construire une flotte de haute mer: cet événement soudain pouvait véritablement remettre en cause la suprématie britannique sur les océans. Cela signifiait également que la nation allemande, qui possédait déjà le plus grand territoire organisé et occupait une position stratégique centrale en Europe, était sur le point de se doter d'une puissance maritime suffisamment forte pour neutraliser celle de la Grande-Bretagne. De plus, à cette époque, les États-Unis d'Amérique étaient également en train de s'élever pour devenir l'une des grandes puissances mondiales. En d'autres termes, l'Allemagne et les États-Unis se hissaient rapidement aux côtés de la Grande-Bretagne et de la Russie sur la scène animée par les grands empires.

À ce stade, Mackinder examine les événements qui ont donné naissance à l'idée du Heartland. Il y en a deux : 1) la guerre anglo-boer (1899-1902) et 2) la guerre russo-japonaise (1904-1905). En effet, le contraste entre les guerres menées par les Britanniques contre les Boers en Afrique du Sud et la guerre menée par la Russie en Mandchourie à travers l'Asie suggérait naturellement un parallèle entre l'Europe occidentale, qui avait contourné le cap de Bonne-Espérance grâce à Vasco de Gama pour se rendre aux Indes, et l'Europe orientale, qui avait traversé l'Oural avec Yermak le Cosaque pour se répandre en Sibérie. Cette comparaison a conduit à son tour à un examen des longues séries de raids menés par les peuples nomades touraniens d'Asie centrale, tout au long de l'Antiquité classique et du Moyen Âge, contre les populations sédentaires du Croissant marginal des sous-continents eurasiens : l'Europe, le Moyen-Orient, les Indes et la Chine proprement dite (voir le Geographical Pivot of History pour un résumé exhaustif). En conséquence, Mackinder déclara en 1904 :

« Au cours de la décennie actuelle [1900-1910], nous sommes pour la première fois en mesure de tenter, avec un certain degré d'exhaustivité, d'établir une corrélation entre les grandes généralisations géographiques et les grandes généralisations historiques. Pour la première fois, nous pouvons percevoir quelque chose de la proportion réelle des caractéristiques et des événements sur la scène mondiale et rechercher une formule qui exprime certains aspects, en tout cas, de la causalité géographique dans l'histoire universelle. Si nous avons de la chance, cette formule devrait avoir une valeur pratique en mettant en perspective certaines des forces concurrentes de la politique internationale actuelle ».

En effet, le mot « Heartland » apparaît pour la première fois dans la pensée de Mackinder en 1904, bien qu'à l'époque, le sens du terme était plus descriptif que technique. L'auteur préférait exposer ses théories géopolitiques en utilisant d'autres expressions telles que « Pivot Area » (zone pivot) ou « Pivot State » (État pivot) pour décrire ce qui allait devenir plus tard le Heartland. Comme certains s'en souviennent peut-être, dans son ouvrage intitulé Geographical Pivot of History, Mackinder avait introduit la question de l'importance stratégique de la zone pivot du monde en ces termes :

« Le renversement de l'équilibre des pouvoirs en faveur de l'État pivot, entraînant son expansion sur les terres marginales de l'Eurasie, permettrait d'utiliser les vastes ressources continentales pour construire une flotte, et l'empire mondial serait alors à portée de main. Cela pourrait se produire si l'Allemagne s'alliait à la Russie. En conclusion, il convient de souligner expressément que le remplacement du contrôle de la Russie par un nouveau contrôle de la zone intérieure ne tendrait pas à réduire l'importance géographique de la position pivot. Si les Chinois, par exemple, organisés par les Japonais, renversaient l'Empire russe et conquéraient son territoire, ils pourraient constituer un péril jaune pour la liberté du monde, simplement parce qu'ils ajouteraient un front océanique aux ressources du grand continent [l'Eurasie] » (c'est nous qui soulignons).

Comme on peut le voir, tout est une question d'hégémonie mondiale, car la puissance qui contrôle le Heartland serait en mesure de régner sur le reste du monde, en particulier lorsqu'elle est adjacente à une puissance maritime rayonnant depuis le croissant marginal vers la puissance terrestre intérieure du Heartland lui-même.

Plus tard, en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, Mackinder reformule ses théories dans son célèbre essai Democratic Ideals and Reality. À cette époque, le terme « pivot » n'était plus adapté à la situation internationale telle qu'elle était ressortie des événements de cette première crise mondiale commune et de la guerre. L'idée même de « région pivot » a donc évolué de manière plus subtile et plus complexe, ne se limitant plus à la description d'une réalité géographique, pour devenir les concepts d'« idéaux », de « réalités » et, surtout, de « Heartland ». Néanmoins, ce qu'il faut surtout souligner, c'est que la thèse de 1904, bien qu'elle ait modifié l'idée principale du sujet évoqué, restait parfaitement valable, aux yeux de Mackinder, pour la situation internationale mondiale de 1919. Les termes « zone pivot » et « cœur du continent » étaient utilisés pour décrire une réalité immuable: celle de l'hégémonie suprême de la puissance qui contrôlerait la zone en question.

Tout en décrivant une nouvelle fois l'étendue du Heartland, Mackinder en délimite les frontières en précisant qu'il comprend la partie nord et l'intérieur de l'Eurasie, et qu'il s'étend de la côte arctique jusqu'aux déserts centraux, avec pour limites occidentales le large isthme qui sépare la mer Baltique de la mer Noire. Le géographe britannique ne cache pas que le concept même de cette zone ne peut faire l'objet d'une définition géographique précise sur une carte, mais il ajoute qu'elle comprend trois caractéristiques physico-géographiques évidentes :

1) Cette région abrite de loin la plus vaste plaine du globe.

2) Des fleuves navigables traversent cette vaste plaine, dont certains se dirigent vers le nord, vers la mer Arctique, et sont inaccessibles depuis les océans en raison de la glaciation de cette mer, tandis que d'autres se jettent dans des eaux intérieures telles que la mer Caspienne, sans issue vers l'océan.

3) Il existe une zone de prairies qui, jusqu'au milieu du 19ème siècle, offrait les conditions idéales pour le développement d'une grande mobilité des nomades chameliers et cavaliers.

La région pivot (1904) et le cœur du continent (1919)

En 1943, lorsque Mackinder présente son article The Round World and the Winning of the Peace, il peut désormais affirmer avec certitude que le territoire de l'Union soviétique correspond à celui du cœur du continent. Il estime toutefois que cette affirmation est vraie sauf dans une direction: la région autour du fleuve sibérien Lena, qu'il appelle Lenaland : selon lui, cette vaste région n'est pas incluse dans le Heartland russe. Le Heartland russe se trouve plutôt à l'ouest du fleuve Ienisseï.

L'idée d'un Heartland entièrement englobé dans l'Union soviétique soulève des préoccupations stratégiques pour l'alliance des États du Pacte de Varsovie qui succède à l'URSS, qui a permis à cette dernière, puissance presque entièrement située dans le Heartland, d'acquérir les caractéristiques d'une puissance maritime en annexant des portions des terres situées sur le Croissant marginal, confirmant ainsi l'affirmation de Mackinder selon laquelle le souverain de l'Europe orientale est le souverain du Heartland et, par conséquent, de l'Île mondiale.

Pour bien comprendre la valeur stratégique du Heartland russe, ou plutôt soviétique, Mackinder compare cette région à la France. Selon lui, la France dispose d'un espace suffisant pour assurer sa défense en profondeur et sa retraite stratégique et, à l'exception de ses frontières nord-est, elle est entourée de frontières naturelles: les mers, les Alpes et les Pyrénées. De même, la Russie reproduit le modèle de la France, mais à plus grande échelle: à l'arrière se trouve la vaste plaine du Heartland, utile pour la défense en profondeur et la retraite stratégique; plus loin, cette plaine s'enfonce vers l'est dans les remparts naturels des côtes inaccessibles de l'Arctique, la région sauvage du Lenaland derrière le Iénisséi et la frange montagneuse qui s'étend de l'Altaï à l'Hindu Kush, adossée aux déserts de Gobi, du Tibet et d'Iran. En effet, ces barrières naturelles, qu'il cite, possèdent une telle ampleur et une telle substance qu'elles dépassent de loin, en valeur défensive, les côtes et les montagnes qui entourent la France. Il est vrai, note Mackinder, qu'aujourd'hui les brise-glaces peuvent transformer la mer Arctique en une voie navigable, mais il est également vrai que, malgré cela, il est peu réaliste d'envisager une invasion terrestre complète à partir de là.

Deux ans avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mackinder prédisait que si l'URSS avait conquis l'Allemagne, elle serait devenue la plus grande puissance terrestre du monde, ainsi que la puissance occupant la position défensive la plus forte sur le plan stratégique, en contrôlant entièrement le Heartland, qui est la plus grande forteresse naturelle de la planète, la citadelle de la puissance terrestre sur le plus grand continent du monde, l'Eurasie. Ce que l'auteur avait prévu allait devenir encore plus réaliste après la division de l'Allemagne en deux républiques et la création du système d'alliances du Pacte de Varsovie.

À ce stade, Mackinder introduit l'idée de créer après la guerre, en cas de victoire des Alliés, un nouvel ordre mondial fondé sur une coopération entre les puissances maritimes occidentales et la puissance terrestre soviétique afin d'encercler l'Allemagne et de la contraindre à combattre continuellement sur deux fronts. Dans l'intérêt de la paix future, le géographe affirmait que les Allemands devaient prendre conscience que toute nouvelle guerre menée par l'Allemagne serait contre deux fronts inébranlables: la puissance terrestre à l'est dans le Heartland et la puissance maritime à l'ouest dans le bassin de l'Atlantique Nord.

En ce qui concerne l'alliance occidentale, Mackinder a réparti les rôles des démocraties maritimes dans le cadre d'un concept stratégique très précis. Il estimait que, au sein de la communauté occidentale des puissances maritimes, les États-Unis et le Canada représenteraient la zone utile pour une retraite stratégique ou une défense en profondeur, la Grande-Bretagne une sorte de forteresse avancée entourée de douves, à l'image d'une île de Malte à plus grande échelle, et la France la tête de pont défendable sur le continent. Nous reviendrons sur ces concepts plus tard.

En grand stratège qu'il était, Mackinder estimait que « la puissance maritime doit en dernier ressort être amphibie si elle veut contrebalancer la puissance terrestre », et cette affirmation révèle le rôle stratégique très important que la France peut jouer. Il pensait également que les trois (quatre avec le Canada) puissances occidentales devaient coopérer avec la Russie pour éviter un nouveau réveil allemand à l'avenir.

Cependant, à cette époque, Mackinder ne peut ignorer la pertinence de la puissance aérienne en tant que facteur perturbateur de son schéma théorique de la puissance terrestre et de la puissance maritime. Bien que pleinement conscient des changements potentiels dans les questions géostratégiques induits par la mobilité rapide et omniprésente de la puissance aérienne, il reste convaincu que, malgré la guerre aérienne, la pertinence du Heartland et des autres éléments de sa théorie reste inchangée.

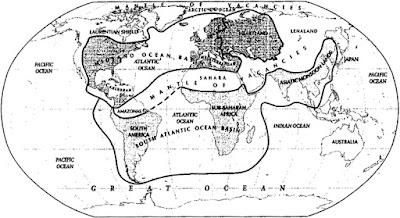

À ce stade, Mackinder introduit une description géographique extrêmement importante, inédite dans ses écrits précédents, celle de la « ceinture géographique mondiale ». Cette ceinture peut être considérée comme une nouvelle interprétation géographique de la carte du monde selon Mackinder, et elle est, selon nous, l'évolution logique de la carte interprétative précédente basée sur les concepts d'île-monde, de croissant marginal et de Heartland (voir à nouveau The Geographical Pivot of History). De plus, l'idée d'une ceinture géographique mondiale ne peut être pleinement comprise qu'avec l'avènement de la puissance aérienne et du système international qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, avec un nouveau rôle fondamental des États-Unis d'Amérique et de l'océan Atlantique Nord.

Selon Mackinder, une ceinture s'étend autour des régions polaires nordiques: elle commence par le désert du Sahara, se poursuit avec les déserts d'Arabie, d'Iran, du Tibet et de Mongolie, puis s'étend dans les régions sauvages de la région de la Léna (« Lenaland »), de l'Alaska et du bouclier laurentien du Canada jusqu'à la ceinture subaride de l'ouest des États-Unis. Cette ceinture de déserts, de terres incultes et de régions sauvages est une caractéristique de première importance dans la géographie mondiale: elle renferme deux éléments connexes d'une importance presque égale:

1) Le Heartland, qui est situé dans une ceinture de larges défenses naturelles: la mer polaire recouverte de glace, le Lenaland boisé et accidenté, et le plateau montagneux et aride de l'Asie centrale. La ceinture du Heartland est néanmoins incomplète en raison de la porte ouverte qui mène de la péninsule européenne à la plaine intérieure par le large isthme qui sépare la mer Baltique de la mer Noire.

2) Le bassin de l'océan central (c'est-à-dire l'Atlantique Nord) avec ses quatre mers secondaires: la Méditerranée, la Baltique, l'Arctique et les Caraïbes.

À l'extérieur de la ceinture se trouve le Grand Océan, qui comprend le Pacifique, l'océan Indien et l'Atlantique Sud, ainsi que les terres qui s'y déversent : les terres asiatiques soumises à la mousson, l'Océanie, l'Amérique du Sud et l'Afrique au sud du Sahara.

La nouvelle division géographique du monde selon Mackinder (1943)

Après avoir donné naissance à cette subdivision totalement nouvelle de la carte du monde, Mackinder termine son article en examinant deux autres éléments: le nouveau rôle de l'Allemagne dans le système international et le concept géographique de l'océan Midland. En ce qui concerne l'Allemagne, cette nation devrait être dissuadée à l'avenir de mener de nouvelles guerres en raison de la nouvelle menace que représente la possibilité permanente d'un affrontement sur deux fronts contre les nations amphibies que sont l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France d'une part, et la puissance terrestre de l'URSS d'autre part.

Quant à l'« océan central », cette expression ne désigne rien d'autre que l'océan Atlantique Nord lui-même, qui revêt un intérêt stratégique fondamental depuis la Seconde Guerre mondiale. L'océan central comprend certaines mers et bassins fluviaux dépendants et devrait être contrôlé par les puissances amphibies, chacune ayant un rôle stratégique propre, dont nous avons déjà parlé précédemment :

1) La France serait la tête de pont de la communauté des puissances maritimes de l'Atlantique Nord sur le continent.

2) La Grande-Bretagne serait une sorte de bastion avancé fortifié par des douves.

3) Les États-Unis et le Canada représenteraient la réserve territoriale de main-d'œuvre et l'approvisionnement en produits agricoles et industriels.

Dans ce cadre de l'après-Seconde Guerre mondiale, Mackinder estime que la Chine et l'Inde devraient jouer le rôle de contrepoids aux autres puissances et jouer un rôle central dans le développement des populations de l'hémisphère sud.

L'océan central

En bref, ce que Mackinder souhaite véritablement pour la paix mondiale future, c'est l'idée d'un équilibre entre les puissances mondiales, afin de libérer les peuples du monde. Nous pouvons affirmer sans aucun doute que la pensée politique et sociale de Mackinder descend directement de la notion historique britannique d'« équilibre des pouvoirs ».

Références :

H. J. Mackinder, "The Round World and the Winning of Peace", Foreign Affairs, juillet 1943.

13:45 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : halford john mackinder, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.