Communication de Robert Steuckers à la « Fête de l'Identité », Santes/Lille, le 28 juin 2003

Organisateurs : FLANDRE IDENTITÉ, BP 106 - F-59.482 Haubourdin Cédex ( flandreidentite@hotmail.com )

Sur l'identité européenne

Mesdames, Messieurs, Chers amis et camarades,

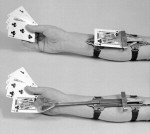

Définir l'identité de l'Europe dans un exposé d'une demi-heure tient de la gageure ! Mais, c'est vrai, il faut être capable de synthétiser ses idées, de transmettre l'essentiel en peu de mots. Mieux : en peu de cartes [projection de cinq cartes].

L'Europe, c'est avant toute chose une histoire. C'est cette histoire qui est son identité. C'est la somme des gestes qui ont été accomplies. Rien d'autre. Et certainement pas un code ou une abstraction qui se profilerait derrière cette histoire et qui serait plus “sublime” que le réel. L'histoire qui fonde notre identité est une histoire très longue, dont les origines ne sont pas connues du grand public, auquel on cache l'épopée initiale de nos peuples. Les choses sont en train de changer dans le bon sens; au cours des dix dernières années, les revues de bonne vulgarisation scientifique nous parlent de plus en plus souvent de la grande chevauchée des Proto-Iraniens, puis des Scythes, en direction de l'Asie centrale. Les archéologues Mallory et Mair viennent de retracer l'émouvante aventure du peuple qui nous a laissé les “momies du Tarim” dans le Sin Kiang chinois, des corps quasi intacts qui nous ressemblent comme des frères. Partis d'Europe centrale, en effet, des vagues de cavaliers européens ont poussé au moins jusqu'aux plaines du Sin Kiang, sinon jusqu'au Pacifique. Pendant des siècles, des royaumes européens ont subsisté dans ces régions, alors très hospitalières et fertiles. Une civilisation tout à la fois européenne, indienne et bouddhiste, a laissé des traces sublimes au cœur du continent asiatique.

Associer l'idée de divin à la lumière solaire et sidérale

Les racines de l'Europe se retrouvent, dans leurs traces les plus anciennes, essentiellement dans la tradition iranienne, ou avestique, dont Paul Du Breuil et Henry Corbin ont exploré l'univers mental. Paul Du Breuil retrace méticuleusement la religion très ancienne, guerrière, de cette branche aventurière du peuple européen, qui avait domestiqué le cheval, inventé les attelages et le char de combat. Cette religion est une religion de la Lumière et du Soleil, avec le dieu Aruna (l'Aurore) comme conducteur du char solaire. Garuda, le frère d'Aruna, est, dans cette mythologie, le “seigneur du Ciel” et le “chef des oiseaux”. Il personnifie la puissance masculine et on le représente souvent sous la forme d'un oiseau à tête d'aigle, blanc ou doré, parfois avec des ailes rouges. On constate très tôt, dit Paul Du Breuil, “que le symbolisme religieux eurasien, a associé l'idée du divin avec la lumière, solaire ou sidérale, et avec un oiseau fabuleux, fort et de haut vol”. Cette triple symbolique du Soleil, du Ciel et de l'Aigle, se retrouve chez le chef et père des dieux dans le panthéon romain, Jupiter. Et l'idée d'empire, dans les traditions européennes, conserve le symbole de l'aigle. De l'Iran avestique à nos jours, cette symbolique immortelle nous est restée. Sa pérennité atteste bel et bien que sa présence inamovible en fait un fondement de notre identité.

Le monde avestique, aboutissement d'une grande migration européenne aux temps proto-historiques, nous a légué les notions cardinales de notre identité la plus profonde, qui ne cesse de transparaître malgré les mutations, malgré les conversions au christianisme ou à l'islam, malgré les invasions calamiteuses des Huns, des Mongols ou des Turcs, malgré les despotismes de toutes natures, qui ont dévoyé et fourvoyé les Européens au cours d'une histoire qui ne cesse d'être tumultueuse. Arthur de Gobineau a démontré la précellence du monde iranien, sa supériorité pratique par rapport à un hellénisme trop discursif et dialectique. A sa suite, Henry Corbin, en explorant les textes que nous a laissés le poète médiéval persan Sohrawardi, nous a restitué une bonne part de notre identité spirituelle profonde, de notre manière primordiale de voir et de sentir le monde : pour Sohrawardi, légataire médiéval de l'immémorial passé avestique, l'Esprit Saint est Donateur de formes, la Lumière immatérielle est la première manifestation de l'Etre primordial, qui, lui aussi, est Lumière, pleine Lumière resplendissante, synthèse du panthéon ouranien des dieux diurnes (cf. Dumézil, Haudry); dans cette spiritualité euro-avestique de la proto-histoire, de cette époque où vraiment tout s'est révélé, il y a précellence du Soleil; les âmes nobles et les chefs charismatiques ont une aura que les Perses appelaient la Xvarnah ou la Lumière de Gloire et que l'on représente sous forme d'une auréole à rayons solaires. Ce culte lumineux s'est répercuté dans la tradition médiévale européenne dans la figure omniprésente de l'archange Saint-Michel, dont le culte est d'origine iranienne et zoroastrienne. Et surprise : le culte de Saint Michel va ressusciter à Bruxelles dans quelques jours, lors de la fête de l'Ommegang, en l'honneur de l'étendard impérial de Charles-Quint. Le géant Saint-Michel ressortira dans les rues, après une très longue éclipse, ajoutant l'indispensable spiritualité archangélique à cette fête impériale unique en Europe. Signe des temps? Osons l'espérer!

La force archangélique et michaëlienne

Pour Hans Werner Schroeder, les archanges, legs de la tradition iranienne dans l'Europe médiévale, insufflent les forces cosmiques originelles dans les actions des hommes justes et droits et protègent les peuples contre le déclin de leurs forces vives. L'archange aux vastes ailes déployées et protectrices, que l'on retrouve dans les mythologies avestiques et médiévales-chrétiennes, indique la voie, fait signe, invite à le suivre dans sa marche ou son vol toujours ascendant vers la lumière des lumières : la force archangélique et michaëlienne, écrit Emil Bock, induit une dynamique permanente, une tension perpétuelle vers la lumière, le sublime, le dépassement. Elle ne se contente jamais de ce qui est déjà là, de ce qui est acquis, devenu, de ce qui est achevé et clos, elle incite à se plonger dans le devenir, à innover, à avancer en tous domaines, à forger des formes nouvelles, à combattre sans relâche pour des causes qui doivent encore être gagnées. Dans le culte de Saint-Michel, l'archange n'offre rien aux hommes qui le suivent, ni avantages matériels ni récompenses morales. L'archange n'est pas consolateur. Il n'est pas là pour nous éviter ennuis et difficultés. Il n'aime pas le confort des hommes, car il sait qu'avec des êtres plongés dans l'opulence, on ne peut rien faire de grand ni de lumineux.

La religion la plus ancienne des peuples européens est donc cette religion de Lumière, de gloire, de dynamique et d'effort sur soi. Elle est née parmi les clans européens qui s'étaient enfoncés le plus profondément dans le cœur du continent asiatique, qui avaient atteint les rives de l'Océan Indien et s'étaient installés en Inde. L'identité la plus profonde de l'Europe est donc cette trajectoire qui part de l'embouchure du Danube en Mer Noire vers le Caucase et au-delà du Caucase vers les hauts plateaux iraniens et vers la vallée de l'Indus, ou, au Nord, à travers l'Asie centrale, la Bactriane, vers le Pamir et les dépressions du Takla Makan dans le Sin Kiang, aujourd'hui chinois.

Une chaîne ininterrompue de trois empires solides

L'idéal impérial européen s'est ancré dans notre antiquité sur cette ligne de projection : entre 2000 et 1500 av. J. C., l'expansion européenne correspond à celle des civilisations semi-sédentaires dites d'Androvno et de Qarasouk. A cette époque-là, les langues européennes se répandent en Iran, jusqu'aux rives de l'Océan Indien. Cimmériens, Saces, Scythes, Tokhariens, Wou-Souen et Yuezhi se succèdent sur le théâtre mouvant de la grande plaine centre-asiatique. Entre 300 et 400 de notre ère, trois empires se juxtaposent entre l'Atlantique et l'Inde du Nord : Rome, les Sassanides parthes et l'Empire gupta en Inde. L'Empire gupta avait été fondé par les Yuezhi européens, qui nommaient leur territoire le Kusana et étaient au départ vassaux des Sassanides. Les Gupta fédèrent les clans du Kusana et les Tokhariens du Tarim. A ce moment historique-là, une chaîne ininterrompue de trois empires solides, dotés d'armées bien entraînées, auraient pu faire barrage contre les pressions hunno-mongoles, voire se fédérer en un bloc partant d'Ecosse pour aboutir au delta du Gange.

Mais le destin a voulu un sort différent, pour le grand malheur de tous nos peuples : Rome a été minée par le christianisme et les dissensions internes; l'empire s'est scindé en deux, puis en quatre (la tétrarchie), puis s'est effondré. Les Sassanides connaissent une période de répit, traitent avec l'Empereur romain d'Orient, Justinien, et partent à la conquête de la péninsule arabique, avant de succomber sous les coups de l'Islam conquérant. L'Empire des Gupta s'effondre sous les coups des Huns du Sud.

La fin de l'antiquité signifie la fin des empires déterminés directement et exclusivement par des valeurs d'inspiration européenne, c'est-à-dire des valeurs ouraniennes, archangéliques et michaëliennes, voire mazdéennes ou mithraïques. Les peuples hunniques, mongols ou turcs se ressemblent en Asie centrale et en chassent les Européens, les massacrent ou les dominent, les transformant en petites peuplades résiduaires, oublieuses de leurs racines et de leurs valeurs. Au Sud, les tribus arabes, armées par l'idéologie religieuse islamique, bousculent Byzance et la Perse et pénètrent à leur tour en Asie centrale.

L'invasion des Huns provoque un chaos indescriptible

L'identité européenne ne peut s'affirmer que si elle demeure maîtresse des grandes voies de communication qui unissent la Méditerranée ou la Baltique à la Chine et à l'Inde. Dynamique, l'identité européenne s'affirme ou disparaît sur un espace donné; elle entre en déclin, se rabougrit si cet espace n'est plus maîtrisé ou s'il n'est plus accessible. Cet espace, c'est l'Asie centrale. A la fin de la période antique, les Ruan Ruan mongols bousculent les Xianbei, qui bousculent les chefferies turques des marges du monde chinois, qui bousculent à leur tour les Huns du Kazakhstan, qui passent sur le corps des Alains européens à l'Ouest de la Caspienne, dont les débris se heurtent aux Goths, qui franchissent la frontière de l'Empire romain agonisant, précipitant le sous-continent européen, berceau de nos peuples, dans un chaos indescriptible. Finalement, les Huns sont arrêtés en Champagne par l'alliance entre Romains et Germains. Le destin de l'Europe s'est donc joué en Asie centrale. La perte de contrôle de cette vaste zone géographique entraîne la chute de l'Europe : hier comme aujourd'hui. Les ennemis de l'Europe le savent : ce n'est donc pas un hasard si Zbigniew Brzezinski entend jouer la carte turque/turcophone contre la Russie, l'Inde, l'Iran et l'Europe dans ce qu'il appelle les “Balkans eurasiens”. Ce que je viens de vous dire sur la proto-histoire à l'Est de la Volga et de la Caspienne n'est pas la tentative d'un cuistre d'étaler son érudition, mais de rappeler que la dynamique amorcée par nos plus lointains ancêtres dans ces régions du monde et que la dynamique amorcée lentement d'abord, brutalement ensuite, par les peuples hunniques et turco-mongols à la fin de l'antiquité sont des dynamiques qui restent actuelles et dont les aléas sont observés et étudiés avec la plus grande attention dans les états-majors diplomatique et militaire américains aujourd'hui.

En effet, une partie non négligeable du succès américain en Afghanistan, en Mésopotamie, en Asie centrale dans les républiques musulmanes et turcophones de l'ex-URSS est due à une bonne connaissance des dynamiques à l'œuvre dans cette région centrale de la grande masse continentale eurasiatique. Encyclopédies, atlas historiques, thèses en histoire et ouvrages de vulgarisation, émissions de télévision s'accumulent pour les expliciter dans tous leurs détails. L'Europe continentale, les espaces linguistiques français, allemand et autres, sont en retard : personne, même dans les hauts postes de commandement, ne connaît ces dynamiques. Dans la guerre de l'information qui s'annonce et dont nous avons perdu la première manche, la connaissance généralisée de ces dynamiques sera un impératif crucial : mais les choses avancent, lentement mais sûrement, car des revues grand public comme Archeologia, Grands Reportages, Géo, National Geographic (version française) commencent systématiquement à nous informer sur ces sujets. L'or des Scythes, les villes florissantes de la Sérinde et de l'antique Bactriane, la Route de la Soie, les voyages de Marco Polo, la Croisière Jaune de Citroën sont autant de thèmes proposés à nos contemporains. François-René Huyghe, spécialiste de la guerre cognitive à l'ère numérique, figure cardinale de la pensée stratégique française aujourd'hui, nous a laissé un ouvrage de base sur l'Asie centrale. En Suisse, le Professeur Jacques Bertin nous a fourni en 1997 un “Atlas historique universel”, où tout ce que je vous dis est explicité par des cartes limpides et didactiques.

Une organisation optimale du territoire

L'objectif stratégique de cette vulgarisation, destinée à éveiller le grand public aux thèmes majeurs de la géostratégie planétaire, est de damer le pion à la stratégie préconisée par Zbigniew Brzezinski dont le but final est de soustraire l'espace noyau de l'Asie centrale au contrôle de toutes les puissances périphériques, surtout la Russie et l'Europe, mais aussi l'Inde et l'Iran. Brzezinski n'a pas hésité à dire que les Américains avaient pour but d'imiter les Mongols : de consolider une hégémonie économique et militaire sans gérer ni administrer le territoire, sans le mailler correctement à la façon des Romains et des Parthes. L'Amérique a inventé l'hégémonie irresponsable, alors que les trois grands Empires juxtaposés des Romains, des Parthes et des Gupta visaient une organisation optimale du territoire, une consolidation définitive, dont les traces sont encore perceptibles aujourd'hui, même dans les provinces les plus reculées de l'Empire romain : le Mur d'Hadrien, les thermes de Bath, le tracé des villes de Timgad et de Lambèze en Afrique du Nord sont autant de témoignages archéologiques de la volonté de marquer durablement le territoire, de hisser peuples et tribus à un niveau de civilisation élevé, de type urbain ou agricole mais toujours sédentaire. Car cela aussi, c'est l'identité essentielle de l'Europe. La volonté d'organiser, d'assurer une pax féconde et durable, demeure le modèle impérial de l'Europe, un modèle qui est le contraire diamétral de ce que proposent les Américains aujourd'hui, par la voix de Brzezinski.

Rien de tel du côté des Mongols, modèles des Américains aujourd'hui. Nulle trace sur les territoires qu'ils ont soumis de merveilles architecturales comme le Pont du Gard. Nulle trace d'un urbanisme paradigmatique. Nulle trace de routes. La dynamique nomade des tribus hunniques, mongoles et turques n'aboutit à aucun ordre territorial cohérent, même si elle vise une domination universelle. Elle ne propose aucun “nomos” de la Terre. Et face à cette absence d'organisation romaine ou parthe, Brzezinski se montre admiratif et écrit : «Seul l'extraordinaire empire mongol approche notre définition de la puissance mondiale». Une puissance sans résultat sur le plan de l'organisation. Brzezinski et les stratèges américains veulent réactiver une dynamique anti-impériale, donc contraire aux principes qui sous-tendent l'identité européenne, et asseoir de la sorte un foyer permanent de dissolution pour les formes plus ou moins impériales ou étatiques qui survivent dans son voisinage. Brzezinski écrit, admiratif : «L'empire gengiskhanide a pu soumettre le Royaume de Pologne, la Hongrie, le Saint-Empire (?), plusieurs principautés russes, la califat de Bagdad et l'Empire chinois des Song». Réflexion historique en apparence ingénue. Mais elle démontre, pour qui sait lire entre les lignes, que la réactivation d'un pôle turc, à références hunniques ou gengiskhanides, doit servir

- à annihiler les môles d'impérialité en Europe,

- à mettre hors jeu l'Allemagne, héritière du Saint-Empire et de l'œuvre du Prince Eugène de Savoie-Carignan,

- à tenir en échec définitivement l'Empire russe,

- à détruire toute concentration de puissance en Mésopotamie et

- à surveiller la Chine.

Connaître l'histoire des mouvements de peuples en Asie centrale permet de contrer la stratégie américaine, mise au point par Brzezinski, de lui apporter une réponse russe, indienne, européenne. Pour les Américains, il s'agit d'activer des forces de désordre, des forces dont l'esprit est diamétralement différent de celui de Rome et de la Perse sassanide. Si ces forces sont actives en une zone aussi cruciale de la masse continentale eurasienne, c'est-à-dire sur le territoire que la géopolitique britannique et américaine, théorisée par Mackinder et Spykman, nomme le “Heartland”, le Cœur du Grand Continent, elles ébranlent les concentrations périphériques de puissance politique, leur impose des “frontières démembrées”, selon une terminologie que Henry Kissinger avait reprise à Richelieu et à Vauban. Tel est bien l'objectif de Kissinger et de Brzezinski : “démembrer” les franges territoriales extérieures de la Russie, de l'Iran, de l'Europe, priver celle-ci d'un accès à la Méditerranée orientale. C'est pour cette raison que les Etats-Unis ont voulu créer le chaos dans les Balkans, en diabolisant la Serbie, dont le territoire se situe sur l'axe Belgrade-Salonique, c'est-à-dire sur la voie la plus courte entre le Danube navigable, à l'Ouest des anciennes “cataractes”, et la Mer Egée, dans le bassin oriental de la Méditerranée. Diaboliser la Serbie sert à bloquer le Danube en sa portion la plus importante stratégiquement parlant, sert aussi à créer artificiellement en vide en plein milieu d'une péninsule qui a servi de tremplin à toutes les opérations européennes en Asie Mineure et au Proche-Orient. Celui-ci doit demeurer une chasse gardée des Etats-Unis.

Quelles ont été dans l'histoire les ripostes européennes à cette menace permanente et récurrente de dissolution venue de la zone matricielle des peuples hunniques, turcs et mongols, située entre le Lac Baïkal en Sibérie et les côtes du Pacifique?

Luttwak : d'une étude du limes romain à l'occupation de la Hongrie par les troupes américaines

L'Empire romain, probablement mieux informé des mouvements de populations en Asie que ne le laissent supposer les sources qui sont restées à notre disposition, avait compris que l'Empire devait se défendre, se colmater et se verrouiller à deux endroits précis : en Pannonie, l'actuelle Hongrie, et dans la Dobroudja au Sud du Delta du Danube. Le Danube est l'artère centrale de l'Europe. C'est le fleuve qui la symbolise, qui la traverse tout entière de la Forêt Noire à la Mer Noire, qui constitue une voie d'eau centrale, une voie de communication incontournable. La maîtrise de cette voie assure à l'Europe sa cohésion, protège ipso facto son identité, est la garante de sa puissance, donc de sa survie, est finalement son identité géo-spatiale, la base tellurique du développement de son esprit de conquête et d'organisation, une base sans laquelle cet esprit ne peut se concrétiser, sans laquelle cet esprit n'a pas de conteneur. Ce n'est donc pas un hasard si les Etats-Unis déploient dorénavant leurs troupes en Hongrie le long du cours du Danube, qui, là-bas, coule du Nord au Sud, en direction de Belgrade. Le théoricien militaire américain, originaire de Roumanie, Edward Luttwak, avait rédigé un ouvrage magistral sur les limes romains en Europe centrale. Les militaires du Pentagone appliquent aujourd'hui dans le concret les conclusions théoriques de l'historien. De même, un général britannique à la retraite, après une longue carrière à l'OTAN et au SHAPE à Mons-Casteaux en Hainaut, publie une histoire des guerres de Rome contre Carthage, où, curieusement, les opérations dans les Balkans, les jeux d'alliance entre puissances tribales de l'époque, laissent entrevoir la pérennité des enjeux spatiaux, la difficulté d'unifier cette péninsule faite de bassins fluviaux, de vallées et de plateaux isolés les uns des autres. Rome a excité les tribus illyriennes des Balkans les unes contre les autres pour en arriver à maîtriser l'ensemble de la péninsule. On est frappé, dans le récit du Général Nigel Bagnall, de voir comme il convient d'éloigner de l'Adriatique et de l'Egée la puissance tribale centrale, dont le territoire correspondait peu ou prou à celui de la Serbie actuelle! L'historien militaire a parlé, les blindés et les F-16 de l'OTAN ont agi, quelques années après! Moralité : l'étude de l'histoire antique, médiévale ou contemporaine est une activité hautement stratégique, ce n'est pas de la simple érudition. Les puissances dominantes anglo-saxonnes nous le démontrent chaque jour, tandis que l'ignorance des dynamiques de l'histoire sanctionne la faiblesse de l'Europe.

Revenons à l'histoire antique. Dès que les Huns franchissent le Danube, dans la Dobroudja en poursuivant les Goths ou en Pannonie, l'empire romain s'effondre. Quand les Avares, issus de la confédération des Ruan Ruan, s'installent en Europe au 7ième siècle, les royaumes germaniques, dont ceux des rois fainéants mérovingiens, ne parviennent pas à imposer à notre sous-continent un ordre durable. Charlemagne arrête provisoirement le danger, mais le Saint-Empire ne s'impose qu'après la victoire de Lechfeld en 955, où Othon Ier vainc les Hongrois et fait promettre à leurs chefs de défendre la plaine de Pannonie contre toute invasion future venue des steppes. En 1945, les Hongrois de Budapest défendent le Danube héroïquement : les filles et les garçons de la ville, âgés de douze à dix-huit ans, sortent de leurs écoles pour se battre contre l'Armée Rouge, maison par maison, pan de mur par pan de mur. Je me souviendrais toujours des paroles d'une dame hongroise, qui me racontait la mort de son frère aîné, tué, fusil au poing, à 13 ans, dans les ruines de Budapest. Ces jeunes Magyars voulaient honorer la promesse faite jadis par leur Roi, mille ans auparavant. Un héroïsme admirable, qui mérite notre plus grand respect. Mais un héroïsme qui prouve surtout une chose : pour les peuples forts, le temps ne passe pas, le passé est toujours présent, la continuité n'est jamais brisée, les devoirs que l'histoire a imposés jadis doivent être honorés, même un millénaire après la promesse.

Après l'appel d'Urbain II à Clermont-Ferrand en 1096, les Croisés peuvent traverser la Hongrie du Roi Coloman et se porter vers l'Anatolie byzantine et la Palestine pour contrer l'invasion turque seldjoukide; les Seldjoukides interdisent aux Européens l'accès aux routes terrestres vers l'Inde et la Chine, ce que les Arabes, précédemment, n'avaient jamais fait. Urbain II était très conscient de cet enjeu géopolitique. Mais les efforts des Croisés ne suffiront pas pour barrer la route aux Ottomans, héritiers des Seldjoukides et des Ilkhans, dominateurs turco-mongols de la Perse vaincue. L'objectif des Ottomans, conscients de l'histoire des peuplades hunno-turques, animés par la volonté de perpétuer la geste pluri-millénaire de leurs peuples contre les Européens, est de prendre le Danube, son embouchure et son delta, son cours oriental à l'Est de ses cataractes entre l'actuelle frontière serbo-roumaine; ils entendent ensuite prendre Budapest, clef de la plaine pannonienne puis Vienne, capitale du Saint-Empire qu'ils appelaient la “Pomme d'Or”. Ils passent sur le corps des Serbes, des Bosniaques, des Croates, des Hongrois, des Frioulans et des Carinthiens, mais le bloc germanique, retranché derrière les premiers contreforts des Alpes, leur résistent. Il faudra une longue contre-attaque, une guerre d'usure de trois siècles pour envoyer enfin au tapis le danger ottoman. Cette lutte de reconquista, comparable à la reconquista espagnole, fonde, elle aussi l'identité politique et militaire de l'Europe. Ce n'est pas un hasard si la disparition du danger ottoman a ouvert l'ère des guerres civiles entre Européens, depuis les guerres révolutionnaires et napoléoniennes aux deux guerres mondiales, dont on ne mesure pas encore pleinement la tragédie démographique qu'elles ont représentée pour l'Europe.

L'arme redoutable du janissariat

Au départ, dans cette longue lutte de l'Europe danubienne contre les offensives continuelles des Ottomans, la balance démographique semblait en faveur de l'Europe. Le rapport était de 67 millions d'Européens contre une douzaine de millions de musulmans turcs. Mais la Turquie avait hérité et faite sienne une tradition persane-européenne de première importance: la notion de service armé de la jeunesse, la fotowwat, dont l'expression turque est l'Ordre des Janissaires. Pour Paul Du Breuil, l'origine des chevaleries et des ordres militaires remonte à la conquête de l'Asie centrale et des hauts plateaux iraniens par les peuples européens de la proto-histoire. Elle s'est transmise aux Perses (et aux Parthes), aux Alains, aux Sarmates, aux Goths et aux Arméniens de l'époque médiévale. De cette matrice iranienne et pontique, elle est passée, au temps des croisades, à l'Occident. Le nom même de l'Ordre de la Toison d'Or, fondé par les Ducs de Bourgogne, indique une “orientation” géographique vers l'aire pontique (la Mer Noire), l'Arménie caucasienne et l'Iran, berceau de la première organisation militaire rigoureuse des peuples européens, à l'aurore de l'histoire. C'est parce qu'ils ont traversé les territoires des Iraniens et des Arméniens que les Turcs seldjoukides comprennent l'importance d'un ordre militaire similaire à la fotowwat persane. C'est ainsi que naît l'ordre des janissaires, très discipliné, capable de vaincre des armées européennes plus nombreuses, mais moins disciplinées, ainsi que s'en plaint Ogier Ghiselin de Bousbeque, dans un texte qui figure aujourd'hui encore dans l'anthologie de la pensée stratégique de Gérard Chaliand, manuel de base des officiers français.

La discipline du janissariat ottoman culbute donc les armées serbes, croates et hongroises. La riposte européenne sera double : d'une part, les cosaques d'Ivan le Terrible prennent Kazan, la capitale des Tatars en 1552, puis descendent le cours de la Volga et coupent la route d'invasion traditionnelle des peuples hunniques et turcs au nord de la Caspienne, sur le cours de la Volga et dans son delta, à hauteur d'Astrakhan, qui tombe en 1556. Sur mer, les Portugais contournent l'Afrique et tombent dans le dos des puissances musulmanes dans l'Océan indien. Le cosaque sur terre, le marin sur l'océan ont représenté l'identité active et dynamique, aventurière et risquée de l'Europe au moment où elle était encerclée, de Tanger à Alexandrie, dans les Balkans, sur le Danube, sur la Volga et en Ukraine. La double opération maritime et terrestre des Russes et des Portugais desserre l'étau qui étranglait l'Europe et amorce une lente reconquista, qui ne sera jamais complètement achevée, car Constantinople n'est pas redevenue grecque; la dissolution bâclée de l'ex-URSS rend cette hypothétique reconquista plus aléatoire que jamais, en créant un espace de chaos non maîtrisable dans les “Balkans eurasiens”.

Eugène de Savoie : une excellente connaissance de la littérature militaire classique

L'esprit européen s'est incarné au 17ième siècle dans un personnage hors du commun : le Prince Eugène de Savoie-Carignan. Garçonnet chétif et disgrâcieux, auquel on impose la tonsure à huit ans pour en faire un moine, il voue son enfance et son adolescence à l'étude des classiques, mais rêve d'une carrière militaire, que Louis XIV lui refuse mais que l'Empereur d'Autriche accepte avec enthousiasme. Son excellente connaissance des classiques militaires en fait un capitaine méthodique, qui prépare la reconquête des Balkans, en organisant une flotte sur le Danube à l'imitation de celle que les Romains avaient construites à Passau (Batavia) en Bavière. Les plans d'Eugène de Savoie, le “noble chevalier”, permettent, avec la Sainte-Alliance qui allie Polonais, Bavarois, Autrichiens, Hongrois, Prussiens et Russes, de reconquérir 400.000 km2 sur les Ottomans. Avec les victoires successives d'Eugène de Savoie, le ressac des Ottomans est amorcé : ils n'avanceront plus d'un pouce. Quelques décennies plus tard, Catherine II et Potemkine reprennent la Crimée et font de la rive septentrionale de la Mer Noire une rive européenne à part entière, pour la première fois depuis l'irruption des Huns dans l'écoumène de nos peuples.

L'identité géopolitique européenne est donc ce combat pluri-millénaire pour des frontières stables et “membrées”, pour le libre passage vers le cœur de l'Eurasie, qu'avait réclamé Urbain II à Clermont-Ferrand en prêchant la première croisade.

L'identité culturelle européenne est cette culture militaire, cet art de la chevalerie, héritée des héros de l'ère avestique.

L'identité culturelle européenne est cette volonté d'organiser l'espace, l'ager des Romains, de lui imprégner une marque définitive.

Mais aujourd'hui, où en est-on ? Quelle est notre situation objective?

Au cours des quinze à vingt dernières années, nous avons accumulé défaite sur défaite. Nos maigres atouts géostratégiques sont tombés les uns après les autres comme s'ils n'étaient qu'un alignement de dominos. La stratégie “mongolomorphe” de Brzezinski semble porter ses fruits. L'Europe et la Russie ne sont plus que des territoires loques, pantelants, sans ressort et sans plus aucune énergie propre. En effet :

- L'Europe a perdu sur le Danube : la Serbie, territoire qui relie l'Europe centrale danubienne à l'Egée, ancienne route des Doriens et des ancêtres macédoniens d'Alexandre le Grand, est soustraite à toute dynamique positive, vu l'embargo qu'on lui impose depuis Washington. L'Autriche a failli se faire diaboliser de la même manière, à l'époque très récente où Jacques Chirac et Louis Michel faisaient le jeu des Américains. Les armées américaines s'installent en Hongrie, aux mêmes endroits où campaient les légions de Rome pour "membrer" la frontière la plus fragile de l'Europe, la plaine hongroise, la Puszta, qui relie directement notre continent, via les plaines ukrainiennes et les immensités sibériennes, au territoire originel des peuples hunniques.

- L'Europe et la Russie perdent tous leurs atouts dans le Caucase, où la Géorgie de Chevarnadze joue à fond la carte américano-turque, où l'Azerbaïdjan est complètement inféodé à l'OTAN et à la Turquie, où les Tchétchènes, armés par les Turcs, les Saoudiens et les Américains, tiennent l'armée russe en échec et organisent des attentats sanglants à Moscou, comme en octobre dernier au théâtre Doubrovna. Dans ce contexte caucasien, la malheureuse Arménie est encerclée, menacée de toutes parts, n'a que des ennemis à ses frontières, sauf l'Iran, sur une longueur de 42 km à peine, zone que l'OTAN veut tout simplement “acheter” pour surveiller et menacer l'Iran.

- L'Europe, la Russie et l'Inde perdent dans le Cachemire, où la présence pakistanaise, solidement ancrée, empêchent la création d'un corridor de communication entre l'Inde et le Tadjikistan et entre celui-ci et la Russie. La présence pakistanaise empêche d'établir le lien qui aurait pu exister entre nos territoires à l'époque des trois empires juxtaposés, juste avant la catastrophe des invasions hunniques.

- L'Europe perd dans les mers intérieures : l'Albanie, inféodée au binôme américano-turc, surveille le Détroit d'Otrante. Des navires de guerre américains, basés en Albanie, pourraient complètement verrouiller l'Adriatique et étouffer l'économie de l'Italie du Nord, dont l'axe fluvial, le Pô, débouche dans cette Mer Adriatique, au sud de Venise. L'objectif est justement d'empêcher l'éclosion d'une nouvelle Venise, d'une nouvelle “Sérénissime”, dont l'hinterland serait la Mitteleuropa tout entière. L'objectif est aussi d'empêcher l'Europe de rééditer l'exploit de Don Juan d'Autriche, vainqueur de la flotte ottomane à Lépante en 1571. Qui plus est, l'Europe perd tous ses atouts et son allié potentiel dans le Golfe, zone stratégique de première importance pour contrôler notre sous-continent. En effet, à partir de 1941, quand les Britanniques s'emparent tour à tour de l'Irak, de la Syrie et du Liban, puis, avec l'aide des Soviétiques, de l'Iran, ils se dotent d'une base arrière permettant d'alimenter en matières premières, en matériels de tous ordres et en pétrole, les armées concentrées en Egypte, qui s'empareront de la Libye, de la Tunisie et de l'Italie; et aussi d'alimenter les armées soviétiques, via les chemins de fer iraniens, la liaison maritime sur la Caspienne et, de là, via la liaison fluviale de la Volga. Seule la bataille de Stalingrad a failli couper cette artère. Comme l'a souvent souligné Jean Parvulesco, l'Europe est à la merci de toute grande puissance qui tiendrait fermement en son pouvoir la Mésopotamie et les régions avoisinantes. Plus bref, Parvulesco a dit : «L'Europe se tient par le Sud-Est ». La victoire anglo-saxonne et soviétique de 1945 en est la plus belle démonstration. Et c'est parce que cette région est vitale, sur le plan géostratégique, que les Américains tiennent à s'en emparer définitivement aujourd'hui, ne veulent plus la lâcher. Le scénario de base est et reste le même. Nous pourrions citer d'innombrables exemples historiques.

Nous sommes ramenés des siècles en arrière

Dès lors, cette situation désastreuse nous ramène plusieurs siècles en arrière, au temps où les Ottomans assiégeaient Vienne, où les Tatars étaient solidement installés sur le cours des deux grands fleuves russes que sont la Kama et la Volga, où les sultans du Maroc envisageaient de reprendre pied dans la péninsule ibérique. Oui, nous sommes revenus plusieurs siècles en arrière depuis les événements du Golfe en 1991, depuis les événements de Yougoslavie dans la décennie 90, depuis l'éclatement de la mosaïque caucasienne et la rébellion tchétchène, depuis l'occupation de l'Afghanistan et depuis celle, toute récente, de l'Irak.

Cette situation implique :

- Que les Européens doivent montrer une unité de vue inflexible dans les Balkans et contester là-bas toute présence turque, saoudienne ou américaine.

- Que les Européens ôtent toute marge de manœuvre à la Turquie dans les Balkans et dans le Caucase.

- Que les Européens doivent rendre à nouveau toute circulation libre sur le Danube, en englobant la Serbie dans ce projet.

- Que les Européens doivent réaliser une triple liaison par canaux, routes et voies de chemin de fer entre Belgrade et Salonique, soit entre l'Europe centrale danubienne et l'Egée.

- Que les Européens doivent s'assurer la maîtrise stratégique de Chypre, faire pression sur la Turquie pour qu'elle évacue l'île sans condition.

- Que les Européens appuient l'Arménie encerclée contre l'alliance entre Turcs, Américains, Azéris, Géorgiens, Saoudiens et Tchétchènes.

- Que les Européens doivent jouer la carte kurde contre la Turquie.

- Que les Européens appuient l'Inde dans la lutte qui l'oppose au Pakistan, allié des Etats-Unis, dans la question irrésolue du Cachemire.

- Que les Européens mènent une politique arabe intelligente, se basant sur les idéologies nationales-étatiques de type baathiste ou nassériennes, à l'exclusion des intégrismes islamistes, généralement manipulés par les services américains, comme ce fut le cas des talibans, ou des frères musulmans contre Nasser, ou des Chiites contre Saddam Hussein.

Les deux anacondas

Pratiquer cette géopolitique, à multiples volets, nous conduit :

- à repenser la théorie de l'anaconda; pour Karl Haushofer, le célèbre géopolitologue allemand, que l'on redécouvre après une longue éclipse, l'anaconda, ce sont les flottes des puissances maritimes anglo-saxonnes qui enserrent le grand continent asiatique et le condamnent à l'asphyxie. Cet anaconda est toujours là. Mais, il est doublé d'un nouvel anaconda, le réseau dense des satellites qui entourent la Terre, nous espionnent, nous surveillent et nous condamnent à la stagnation. Cet anaconda est, par exemple, le réseau ECHELON. L'identité combattante de l'Europe consiste aujourd'hui à apporter une réponse à ce défi. Or le défi spatial ne peut être résolu que par un partenariat avec la Russie en ce domaine, comme le préconise Henri de Grossouvre dans son excellent ouvrage sur l'Axe Paris-Berlin-Moscou.

- A avoir une politique maritime audacieuse, comme celle qu'avait eue Louis XVI en France. L'Europe doit être présente sur mer, militairement, certes, mais doit aussi revendiquer ses droits aux richesses halieutiques. Ensuite, un système de défense des côtes s'avère impératif.

- A affirmer son indépendance militaire, à partir de l'Eurocorps, qui pourrait devenir une "Force de Réaction Rapide” européenne, celle-là même à laquelle la Turquie a opposé son veto naguère.

- A déconstruire les archaïsmes institutionnels qui subsistent encore au sein de l'UE.

L'identité politique européenne, seule identité vraiment concrète puisque nous savons depuis Aristote que l'homme est un animal politique, un zoon politikon, réside donc, aujourd'hui, en cette époque de calamités, à prendre conscience de nos déboires géopolitiques, que je viens d'énoncer, et à agir pour promouvoir une politique spatiale, maritime et militaire claire. Il est évident que cette prise de conscience et que ce plan d'action n'aboutiront au succès que s'ils sont impulsés et portés par des hommes qui ont le profil volontaire, actif et lumineux, archangélique et michaëlien, que nous ont légué, il y a plusieurs millénaires, les Européens arrivés sur les hauts plateaux iraniens, pour y donner naissance à la tradition avestique, la seule, la vraie, la Grande Tradition, celle de notre “Orient” pré-persan, noyau de toutes les chevaleries opératives.

Je vous remercie pour votre attention.

Robert STEUCKERS.

Bibliographie :

- Nigel BAGNALL, Rom und Karthago - Der Kampf ums Mittelmeer, Siedler Verlag, Berlin, 1995 [l'édition anglaise date de 1990, juste avant la succession des événements sanglants dans l'ex-Yougoslavie].

- Jacques BERTIN, Jean DEVISSE, Danièle LAVALLÉE, Jacques NÉPOTE & Olivier BUCHSENSCHUTZ, Atlas historique universel - Panorama de l'histoire du monde, France Loisirs, Paris, 1997.

- Emil BOCK, Der Kreis der Jahresfeste - Advent - Weihnacht - Epiphanias - Passion - Ostern - Himmelfahrt - Pfingsten - Johanni - Michaeli, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M., 1982.

- Jean BOISSEL, Gobineau (1816-1882), un Don Quichotte tragique, Hachette, 1981.

- Jacqueline BUENZOD, La formation de la pensée de Gobineau et l'Essai sur l'inégalité des races humaines, Librairie A. G. Nizet, Paris, 1967.

- René CAGNAT, La rumeur des steppes, Payot, PBP n°408, 2001.

- Franco CARDINI, Europe et islam - Histoire d'un malentendu, Seuil, coll. «Points»/Histoire, H302, 2002.

- Claude COLLIN-DELAVAUD, «Le Xinjiang», in : Hérodote, n°84, 1997.

- Jean-Pierre CLERC, L'Afghanistan, otage de l'histoire, Essentiels Milan, n°212, Toulouse, 2002.

- Henry CORBIN, L'homme de Lumière dans le soufisme iranien, Ed. Présence, Sisteron, 1971.

- Franck DE LA RIVIÈRE, L'Europe de Gibraltar à Vladivostok, L'Age d'Homme, Lausanne, 2001.

- Paul DU BREUIL, Des dieux de l'ancien Iran aux saints du bouddhisme, du christianisme et de l'islam, Dervy-Livres, 1989.

- Paul DU BREUIL, La chevalerie et l'Orient, Guy Trédaniel éd., Paris, 1990.

- Jean GAGÉ, La montée des Sassanides et l'heure de Palmyre, Albin Michel, 1964.

- Henri de GROSSOUVRE, Paris Berlin Moscou - La voie de l'indépendance et de la paix, L'Age d'Homme, Lausanne, 2002.

- René GROUSSET & George DENIKER, La face de l'Asie, Payot, 1955.

- Nicky HAGER, «ECHELON - Sottoposti al sistema di sorveglianza globale», in: Orion, n°179, août 1999 (source : www.ainfos.ca & www.tmcrew.org ).

- François-Bernard & Edith HUYGHE, Les empires du mirage - Hommes, dieux et mythes sur la Route de la Soie, Robert Laffont, 1993.

- Pierre LERICHE, Chakir PIDAEV, Mathilde GELIN, Kazim ABDOULLAEV & Vincent FOURNIAU, La Bactriane au carrefour des routes et des civilisations de l'Asie centrale - Termez et les villes de Bactriane-Tokharestan, Maisonneuve & Larose / IFÉAC, 2001.

- Edward LUTTWAK, La grande stratégie de l'Empire romain, Economica, 1987.

- Colin McEVEDY, The Penguin Atlas of Ancient History, Penguin Books, Harmondsworth, 1967-1981.

- J. P. MALLORY & Victor H. MAIR, The Tarim Mummies. Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West, Thames & Hudson, London, 2000.

- S. A. NIGOSIAN, The Zoroastrian Faith - Tradition & Modern Research, McGill-Queen's University Press, Montreal/Kingston/London, 1993.

- Jean-Paul ROUX, Histoire des Turcs - Deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée, Fayard, 1984.

- Hans-Werner SCHROEDER, Mensch und Engel - Die Wirklichkeit der Hierarchien, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M., 1982-89.

- SOHRAVARDI, L'archange empourpré - Quinze traités et récits mystiques (traduits du persan e de l'arabe par Henry CORBIN), Fayard, Paris, 1976.

- Max STEENS, «L'Irak contre les Mongols ou Saddam Hussein géopolitologue!», in : Au fil de l'épée, Recueil n°41, janvier 2003.

- François THUAL, Le Caucase, Flammarion, coll. «Dominos», n°227, 2001.

- Herwig WOLFRAM, Histoire des Goths, Albin Michel, 1990.

Revues :

- Muséart Hors Série n°4, 1995 - La Sérinde, Terre du Bouddha.

- Dossiers d'Archéologie, n°271/mars 2002 - Les Parthes.

- Dossiers d'Archéologie, n°270/février 2002 - Russie : carrefour de l'homo sapiens - Les révélations de l'archéologie russe.

- Dossiers d'Archéologie, n°266/septembre 2001 - L'Or des rois scythes - La civilisation originale des Scythes - Les Grecs en Mer Noire - Les témoignages d'Hérodote.

◊ ◊ ◊

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg