vendredi, 08 août 2025

La Conférence de Berlin (1885)

La Conférence de Berlin (1885)

Jan Huijbrechts

Source: https://www.facebook.com/jan.huijbrechts.9

Il y a exactement 140 ans, une conférence internationale qui allait avoir des conséquences importantes pour notre pays se tenait à Berlin. Cette conférence, officiellement baptisée « Conférence coloniale », débuta le 15 novembre 1884 et dura jusqu'au 26 février 1885. Pendant trois mois, des diplomates et des hommes politiques venus de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie, du Portugal, des Pays-Bas, d'Espagne, de Suède, de Belgique, du Danemark, de Norvège, de Russie, de l'Empire ottoman et des États-Unis se sont penchés dans la capitale allemande sur la question des sphères d'influence coloniale en Afrique. Officiellement, le chancelier allemand Otto von Bismarck, soutenu par le Premier ministre français Jules Ferry et à la demande du roi Léopold II de Belgique, avait convoqué la conférence dans le but de « promouvoir le commerce commun sur le continent africain ». En réalité, il s'agissait toutefois de se partager l'Afrique et de fixer les règles du jeu de la course à l'Afrique qui battait déjà son plein.

Au cours du dernier quart du 19ème siècle, les grandes puissances occidentales avaient jeté leur dévolu sur le continent noir. L'Afrique était en effet très riche en minerais et en matières premières dont les nouvelles technologies de l'Occident en pleine industrialisation avaient grandement besoin. La révolution industrielle en Occident a non seulement entraîné une demande croissante de matières premières, mais aussi la recherche de nouveaux marchés d'exportation. Et on espérait pouvoir exploiter le continent africain le plus rapidement possible.

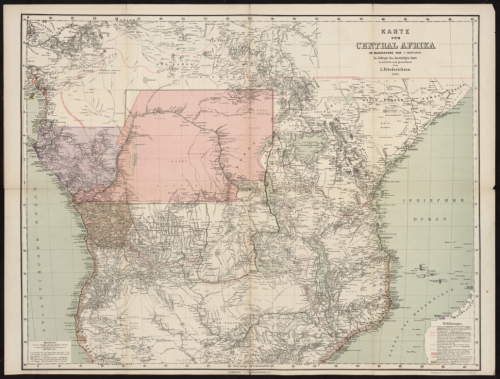

Depuis le début du 19ème siècle, l'Afrique était donc la destination de nombreuses expéditions européennes. Les zones côtières étaient bien sûr connues depuis longtemps grâce au commerce et à l'esclavage, mais l'intérieur des terres était une grande zone d'ombre sur les cartes. Les expéditions avaient donc souvent pour objectif de cartographier cette « terra incognita » et faisaient souvent rêver un large public. Pensons par exemple à la recherche de la source du Nil. Cependant, ces expéditions ont rapidement pris un caractère massif et de nature géopolitique à mesure que les ambitions coloniales des grandes puissances européennes grandissaient. Celles-ci ont alors changé de stratégie. Il ne s'agissait plus de cartographier le continent, mais de l'éduquer et de l'évangéliser. L'évangélisation et la fin de la traite des esclaves pratiquée par les Arabes devinrent les nobles prétextes philanthropiques pour revendiquer le territoire et les richesses du continent.

Afin d'éviter tout conflit à l'avenir, ils ont conclu, lors de la Conférence de Berlin, un accord sur les zones du continent qu'ils coloniseraient désormais, sans toutefois consulter les représentants des populations africaines locales. Des frontières ont été tracées sur la carte de l'Afrique, non pas en fonction de la cohésion sociale, ethnique ou géographique locale, mais en fonction des souhaits et des intérêts de chaque pays européen concerné. Du jour au lendemain, des groupes ethniques ont ainsi été divisés. Parallèlement, la conférence a également réuni de manière artificielle des peuples qui n'avaient rien en commun. Cette arbitraire est l'une des raisons pour lesquelles la Conférence de Berlin est aujourd'hui considérée par de nombreux historiens comme l'une des sources des conflits actuels et du chaos qui règne sur le continent africain.

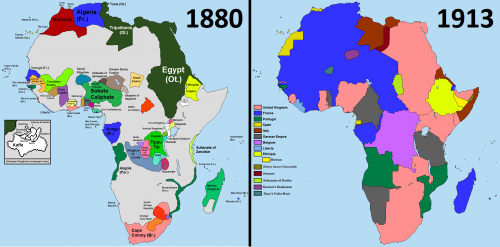

En fait, la Conférence de Berlin a donné carte blanche à chacun pour coloniser l'Afrique selon sa propre vision et ses propres besoins. Et cela s'est fait très rapidement. En 1870, 80% de l'Afrique subsaharienne était encore sous le contrôle de dirigeants indigènes. Quarante ans plus tard, presque tout était entre les mains d'étrangers...

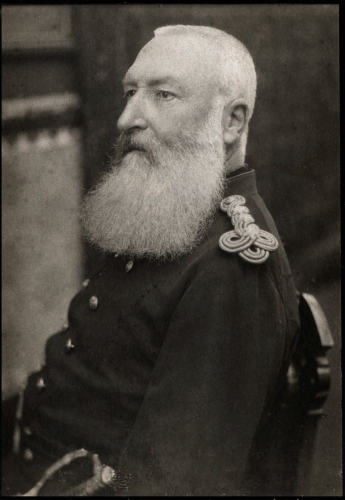

Le roi belge Léopold II, un homme rusé, réussit à Berlin à s'accaparer la plus grande part du gâteau africain. Le souverain des Belges était non seulement un coureur de jupons notoire, mais aussi un homme doté d'une soif de pouvoir et d'ambitions sans limites, déterminé à propulser son petit royaume dans la course aux nations. Il ne faut pas oublier à cet égard que notre pays était, après la Grande-Bretagne, le pays le plus industrialisé du monde à l'époque, en termes de population et de superficie.

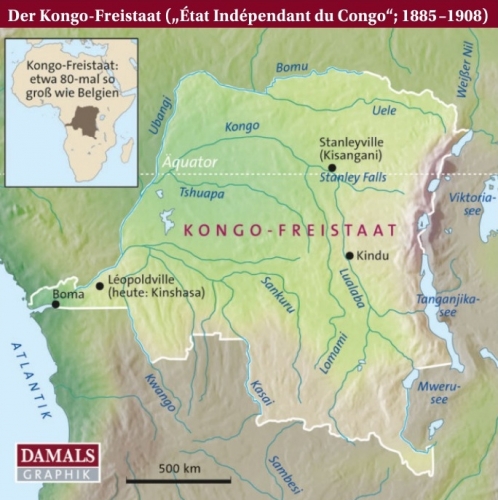

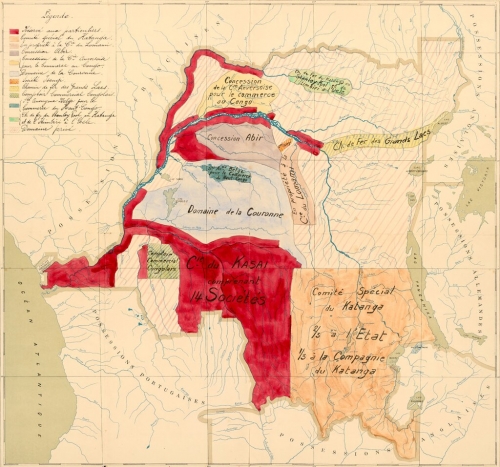

Léopold était déterminé à rendre son pays aussi fort que possible sur le plan économique. Dans ses relations avec les autres chefs d'État et de gouvernement, il faisait parfois preuve d'un grand sens politique ou, à tout le moins, d'une ruse calculée et d'un talent naturel pour la manipulation. Mais il était avant tout motivé par son intérêt personnel et c'est pourquoi, en février 1885, lors des discussions finales de la Conférence de Berlin, il réussit à faire reconnaître comme sa propriété privée une immense zone au centre de l'Afrique, un territoire aussi grand que l'Europe occidentale et s'étendant de l'océan Atlantique aux Grands Lacs. Cette immense région entra dans l'histoire sous le nom d'État indépendant du Congo et comprenait, outre le domaine privé de la couronne, une vaste zone de libre-échange. La Conférence de Berlin reconnut Léopold II comme chef de cet "État indépendant". Cela était toutefois contraire à la Constitution belge. La même année, le Parlement belge accepta à contrecœur que Léopold II devienne également chef d'État de cet "État du Congo". Sur le plan constitutionnel, la Belgique et l'État indépendant du Congo n'étaient liés que par une union personnelle: ils partageaient le même souverain en la personne de Léopold II, qui régnait toutefois en tant que souverain constitutionnel sur la Belgique et en tant que souverain absolu sur le Congo. Bien que la séparation ait été principalement destinée à éviter la responsabilité financière du projet léopoldien, l'État belge accorda, entre 1890 et 1894, des prêts pour un montant total de 32 millions de francs-or, en plus des salaires des officiers de l'armée détachés et des investissements importants dans la construction de chemins de fer.

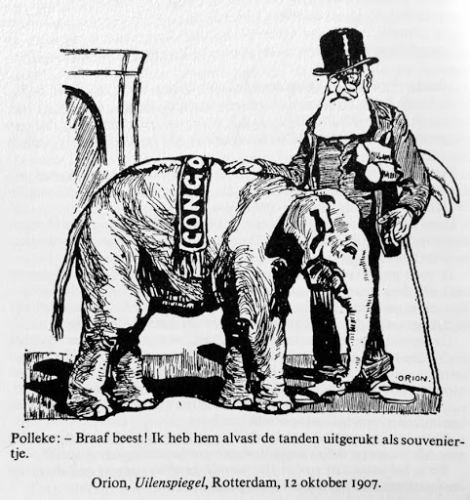

Léopold divisa le vaste territoire en parcelles qui furent concédées à des entreprises privées. Celles-ci étaient autorisées à exploiter les matières premières. Léopold II acquit généralement 50% des actions de ces entreprises. Les autres apportaient les 50% restants en espèces. Outre les revenus des entreprises, il percevait également à titre personnel les recettes fiscales et les impôts que ces entreprises devaient payer à l'État indépendant du Congo.

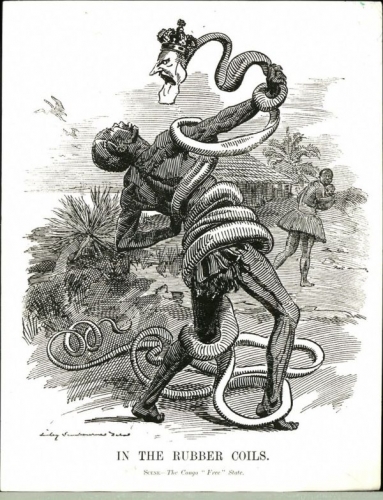

L'invention du pneu gonflable par le Britannique John Dunlop en 1888 fut une aubaine pour Léopold II. En effet, il en résulta une demande mondiale gigantesque pour le caoutchouc, que l'on pouvait principalement récolter dans la forêt équatoriale qui couvrait plus de la moitié du Congo. Le caoutchouc naturel devint rapidement la principale source de revenus de l'État libre. Les énormes profits réalisés par l'État libre se faisaient au détriment de la population locale, terrorisée par la milice privée de Léopold, la « Force publique », et par les agents des entreprises caoutchoutières. Les immenses pertes humaines subies pendant cette période peuvent être attribuées à une combinaison de facteurs: mauvais traitements, exécutions, famine, épuisement et maladies, avec pour conséquence inévitable une forte baisse du taux de natalité...

Les critiques internationales à l'égard de la situation dans l'État libre du Congo se sont inévitablement multipliées, contraignant Léopold à vendre sa colonie privée à l'État belge en 1908. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'ensemble des archives de l'État libre du Congo ont été détruites avant la cession...

18:37 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, congo, léopold ii, belgique, afrique, affaires africaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook