jeudi, 04 septembre 2025

Carl Schmitt et Guiguzi : des concepts en parallèle

Carl Schmitt et Guiguzi: des concepts en parallèle

Prof. Dr. h.c. Hei Sing Tso

Président, Guiguzi Stratagem Learning, Hong Kong.

Beaucoup de personnes, y compris des érudits et des stratèges, ont comparé les idées du penseur militaire prussien Clausewitz et celles de Sun Tzu. Le premier est un penseur moderne en Europe, tandis que l’autre vivait plus de mille ans plus tôt en Chine. Dans cet article, je vais essayer de discuter d’une autre paire de penseurs issus de l’Allemagne et de la Chine. Carl Schmitt est un juriste et théoricien politique allemand très éminent du siècle dernier. Bien que controversé dans une certaine mesure, ses idées ont suscité des critiques et obtenu des soutiens, tant de la droite que de la gauche. Son homologue est Guiguzi, un praticien et penseur mystérieux de la période des Royaumes combattants (ca. 475 – 221 av. J.-C.) de la Chine antique. Guiguzi est le fondateur d’une école de pensée connue sous le nom d’École de l’Alliance Verticale et de la Division Horizontale (縱橫家), axée sur l’art de la diplomatie. De plus, il est aussi l’initiateur d’une discipline appelée Moulue (謀略), qui signifie littéralement « Stratagème ».

- 1. La théologie politique

Les pensées de Schmitt reposent sur la théologie politique, qui se distingue de la philosophie politique. La philosophie concerne la pensée humaine, tandis que la théologie s’intéresse à l’intention des dieux. Selon Schmitt, la vérité de la politique provient de la révélation. Il voyait la révélation et la politique comme étant liées et tentait, dans la mesure du possible, de les combiner. La distinction entre ami et ennemi trouve sa justification théorique dans la foi en la révélation, et cette foi est inévitable. Il considère que les concepts politiques ne sont que la sécularisation de la théologie.

Guiguzi, quant à lui, défendait le pouvoir du « Ciel ». « Ciel » dans le contexte chinois n’est pas une divinité personnelle mais une source suprême de l’univers, aussi appelée « Tao » (la voie). Tout stratagème politique ou Moulue découle de la puissance du Tao ou du Ciel. En d’autres termes, nous utilisons la puissance de l’univers pour vaincre nos ennemis. En terminologie chinoise, c’est l’Art du Tao (道術), où la tactique visible (l’Art) est dérivée d’un univers mystérieux (Tao). Même si Guiguzi ne croyait pas en un dieu comme Schmitt, tous deux considèrent que la politique séculière et le stratagème découlent d’une source cosmologique ultime. Par ailleurs, pour comprendre la vérité de la politique et du stratagème, il faut avoir foi (Schmitt) ou intuition (Guiguzi), plutôt que se limiter à la réflexion rationnelle et à l’analyse.

- 2. L’inimitié

Une idée centrale dans la théorie politique de Carl Schmitt est la distinction ami/ennemi. Nous avons des ennemis en termes politiques, et cette nature ne peut pas être changée. Cependant, la tension et le conflit entre ennemis peuvent s’intensifier jusqu’à la violence réelle, voire jusqu'à la guerre. Tout ce que nous pouvons faire, c’est contenir cette escalade par des institutions. L’État joue un rôle absolu dans cette démarche. Une caractéristique fondamentale du Moulue (Stratagème) fondé par Guiguzi est l’inimitié. Les gens doivent utiliser des stratagèmes pour vaincre leurs ennemis. S’il n’y a pas d’ennemi, il n’est pas nécessaire d’avoir des stratagèmes. Dans le contexte du Moulue, l’ennemi peut être externe, comme une personne, une armée ou une nation, mais aussi intérieur, c’est-à-dire soi-même. De plus, il existe un type particulier d’ennemi dans la sagesse chinoise connu sous le nom de « Petites Personnes » (小人). Ces petites personnes sont rusées, égoïstes mais puissantes, et jouent donc toujours un rôle clé dans tout conflit politique ou guerre. Guiguzi a proposé de nombreuses tactiques et principes pour traiter avec ces petites personnes. En plus de limiter l’escalade de la tension entre ennemis, comme le suggère Schmitt, il peut également être utile de prêter attention au rôle de ces petites personnes.

Prusse/Allemagne: l'état d'exception en 1813 et en 1919.

- 3. L’état d’exception

Dans la théorie juridique de Schmitt, « L’état d’exception » est un concept très étrange. Il est lié à la distinction entre ennemi et ami en politique. Lors de l’escalade provoquée par l’inimitié, des situations imprévues, urgentes mais graves, peuvent survenir. Schmitt soutient que nous ne pouvons pas énumérer ou même définir tous ces scénarios avec des termes juridiques objectifs et en posant des limites. Lorsqu’une exception apparaît, un leader politique ne peut compter que sur son pouvoir discrétionnaire subjectif pour faire face à ces défis et menaces. Dans ces circonstances, même la Constitution doit être suspendue en tout ou en partie. Cela est totalement légitime. La Stratagème chinoise ou Moulue met l’accent sur le concept de « Qi » (奇), qui signifie non conventionnel, étrange, surprenant, etc. Qi s’oppose à « Zheng » (正), qui signifie normal, dominant, commun. Il existe un vieux proverbe chinois : « Utilise Zheng dans le gouvernement, mais Qi en guerre. » À cet égard, Qi est très précieux en situation d’État d’exception, car toutes les institutions et politiques habituelles, formelles et conventionnelles, ne mèneront qu’à l’échec.

- 4. La parapolitique

Schmitt considère que l’ordre juridique ne peut pas être compris exclusivement en termes rationalistes dans un système autosuffisant tel que le suggère le positivisme juridique. L’analyse de l’État doit faire référence à ces agences qui ont la capacité de décider de l’état d’exception. Cela indique l’existence d’un « État profond » derrière l’État de droit dans de nombreux pays. Cependant, les chercheurs conventionnels refusent toujours de penser à fond la politique occulte, la manipulation dans l’ombre et les conspirations. Selon la sagesse du Moulue, une stratégie supérieure doit être « invisible ». Pour Guiguzi, la manipulation secrète ou même les conspirations sont normales et nécessaires. Je pense que des idées supplémentaires issues du Moulue peuvent être appliquées pour étudier et analyser les conspirations de l’État profond.

- 5. Le Nomos

Schmitt a dit que tout ordre fondamental est un ordre spatial. Le Nomos, le vrai et réel ordre fondamental, touche en son cœur à des frontières spatiales particulières, à des séparations, à des quantités spécifiques et à une partition particulière de la Terre. Au début de chaque grande époque, se produit une grande appropriation des terres. En particulier, chaque changement significatif est lié à des changements politico-mondiaux et à une nouvelle division de la Terre et à une nouvelle répartition des terres.

Guiguzi a conçu 72 astuces pour le changement et 36 arts de stratagème. Beaucoup de ces stratagèmes sont tridimensionnels et présentent un aspect spatial. Par exemple, la technique classique 22 dit: « Voler pour capturer et détruire le pouvoir » (飛箝破勢). Cela consiste à créer un pouvoir qui soit comme une cage invisible pour enfermer l’ennemi, le restreignant de toutes parts et brisant progressivement son propre pouvoir. Nous pouvons appliquer cela pour étudier la façon dont la « partition » fonctionne dans la théorie du nomos de Schmitt.

La maison de Carl Schmitt à Plettenberg dans le Sauerland.

- 6. La métapolitique

Au-delà des théories, il faut aussi étudier la praxis de Schmitt. Après la Seconde Guerre mondiale, Schmitt a disparu de la politique, du monde académique et de l’arène publique. Il avait prévu d’émigrer en Argentine pour le reste de sa vie. Au contraire, le juriste allemand a changé de tactique. Il a vécu en exil dans sa propre ville natale, Plettenberg, mais a été privé de tous postes académiques. À partir des années 1950, il a poursuivi ses études et a souvent reçu des visiteurs, notamment le chancelier allemand Kurt Georg Kiesinger, et ces visites se sont succédé jusqu’à ce qu'il ait atteint un âge avancé. Schmitt n’a pas été vaincu, mais il a mené sans arrêt une lutte métapolitique contre le libéralisme. Un cercle privé de disciples s’est progressivement constitué, donnant à Schmitt une grande influence dans la politique d’après-guerre en Allemagne et en Europe entière.

Guiguzi, durant la période des Royaumes combattants, était habile en diplomatie en lien avec différents rois nobles. Plus tard, il s’est beaucoup inquiété, a été frustré par le chaos politique et a décidé de vivre en autarcie comme ermite dans une vallée appelée Guigu. Cependant, il ne s’est pas totalement retiré, mais a commencé à enseigner ses idées, ses connaissances et ses compétences à des étudiants sélectionnés. Certains sont devenus plus tard de brillants hommes d’État et stratèges. Tous ces praticiens, suivant l’enseignement de Guiguzi, ont formé un groupe informel connu sous le nom d’École de l’Alliance Verticale et de la Division Horizontale, ou simplement l’École de Diplomatie, qui a eu une influence considérable sur les relations internationales de l’époque.

Contrairement à Clausewitz et Sun Tzu, Carl Schmitt et Guiguzi sont des penseurs controversés. Schmitt a été critiqué de son vivant, tandis que les idées de Guiguzi ont été rejetées par les érudits officiels du courant mainstream en Chine pendant de longues périodes, car elles allaient à l’encontre des valeurs confucéennes. Cependant, récemment, les idées de Schmitt ont été redécouvertes et discutées sérieusement par la droite et la gauche, même au-delà de l’Occident, comme en Chine et en Iran. Ces dernières années, le Moulue ou Stratagème de Guiguzi a commencé à attirer l’attention en politique et en affaires.

J’espère que cet article court pourra stimuler davantage d’intérêt pour explorer un dialogue plus approfondi entre ces deux brillants penseurs issus de l’Ouest et de l’Est.

18:15 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, guiguzi, théorie politique, stratagèmes, politologie, sciences politiques, philosophie politique, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 06 janvier 2020

Stratagèmes : agir sur les représentations - La leçon chinoise

Stratagèmes : agir sur les représentations

La différence n’est pas mince, dans la mesure où le rhéteur grec se livrait à un duel : argument fort contre argument faible. Certes, il pouvait utiliser des syllogismes trompeurs ou jouer de l’émotion de ses interlocuteurs, mais il s’exposait à une réplique d’égal à égal : le philosophe, l’avocat, ou le politicien partisans la thèse adverse avaient un droit égal à la parole. Ils pouvaient, s’ils en étaient capables, réfuter ses raisonnements et dévoiler ses méthodes. Les plus habiles, comme Socrate, parvenaient à ridiculiser les beaux parleurs qui discouraient en vue de produire un effet et non de découvrir la vérité.

La rhétorique est une stratégie symétrique du verbe : ce que l’un a fait, l’autre peut le défaire ou le contrarier. Les moyens (les arguments) sont disposés en ordre de bataille en vue de la victoire (la persuasion) et affrontent des moyens similaires, meilleurs ou plus faibles. Il y a enchaînement d’arguments comme en escrime, il y a enchaînement de bottes, feintes et parades.

La rhétorique est une stratégie symétrique du verbe : ce que l’un a fait, l’autre peut le défaire ou le contrarier. Les moyens (les arguments) sont disposés en ordre de bataille en vue de la victoire (la persuasion) et affrontent des moyens similaires, meilleurs ou plus faibles. Il y a enchaînement d’arguments comme en escrime, il y a enchaînement de bottes, feintes et parades.Stratagèmes : agir sur la situation

Mais il est une autre source des stratégies de l’information : c’est la culture du stratagème. Donc de la tromperie. Un stratagème ou une ruse suppose que sa victime soit au minimum inconsciente de l’effet recherché. Par exemple abusée par une habile mise en scène, elle contribuera par ses actes à réaliser sa propre ruine. Ici tout le monde songe au cheval de Troie et aux ruses d’Ulysse. Monter un stratagème, c’est construire une sorte de machine où les actes de l’un et de l’autre vont s’enchaîner jusqu’à produire l’effet recherché C’est organiser des apparences et partant produire les conditions d’une situation. Elle tournera à votre avantage, non pas malgré mais à cause des efforts du rival ou de l’adversaire. Une relation évidemment asymétrique. Non seulement on économise ses moyens pour renverser plus fort que soi, mais surtout on recourt à des moyens auxquels il ne songe même pas. La perception de la réalité que se forme l’adversaire (ou un tiers qui coopérera sans le savoir dans le cas des stratagèmes les plus sophistiqués) est elle même utilisée comme un moyen. Il s’agit d’une tout autre bataille de l’opinion.

Ici, entrent en scène les stratèges chinois, dont le fameux Sun Tzu n’est que le plus illustre.

Certes, il existe d’autres cultures stratégiques de la ruse, notamment indiennes.

Certes il existe une tradition intellectuelle grecque de la ruse (la métis), et en cherchant bien dans l’Illiade, dans l’Anabase ou dans des traités comme celui d’Énée le Tacticien, on trouverait des exemples d’opérations que nous appellerions aujourd’hui de désinformation, d’intoxication, d’action psychologique…

Certes, les penseurs Chinois, de leur côté, n’ignoraient pas le pouvoir du Verbe et celui du raisonnement. Ainsi, il a existé une école philosophique Mingjia («École des noms»), celle des « mohistes » plus divers logiciens et sophistes dont l’habileté à analyser les problèmes sémantiques et à imaginer des paradoxes intellectuels pouvait rivaliser avec celle des Grecs.

Citons le plus célèbre, celui du cheval blanc de Gongsun Long : « Cheval blanc n'est pas cheval [...] Car si vous cherchez un cheval, on peut vous amener indifféremment un cheval jaune ou noir ; mais si vous cherchez un cheval blanc, on ne peut vous fournir ni un cheval jaune ni un cheval noir [...] C'est pourquoi, bien que le cheval jaune et le cheval noir restent identiques, ils ne peuvent correspondre qu'à « cheval » et non à « cheval blanc ». Il est donc évident que cheval blanc n'est pas cheval »

Pourtant, les arts de la persuasion évoquent plutôt le monde grec et les arts du stratagème et de l’influence, plutôt le monde chinois. La raison en est simple : dans chaque cas, il y a eu écriture, donc systématisation et technicisation de la chose. Dès le VI° et V° siècle avant notre ère, des auteurs aux deux extrémités de l’Eurasie notent et classent les méthodes qui assurent la victoire, qui dans un débat, qui dans une bataille.

François Jullien souligne très bien le contraste entre ces deux approches : « les deux procédures qui s’opposent ainsi – persuasion et manipulation – dépassent le cadre historique qui les a formées… soit on fait directement pression sur autrui par sa parole, à l’on fois l’on montre et l’on démontre, on met « sous les yeux » grâce à la véhémence oratoire en même temps qu’on s’attache à la nécessité exigée par le raisonnement ; et de fait l’éloquence contient bien à la fois le théâtre et la logique, les deux composantes grecques de notre histoire. Soit c’est sur la situation qu’on opère pour atteindre indirectement l’adversaire en l’orientant progressivement de façon que, sans se découvrir et par le seul effet de ce qu’on y avait impliqué, elle enserre autrui et le désarme. »

Aux manuels de rhétorique comme ceux d’Aristote (Topiques, Rhétoriques, Réfutations sophistiques), peuvent s’opposer les grands classiques chinois dont le plus connu est l’art de la guerre de Sun Tzu. Ce n’est pas par hasard que le général chinois du VI° siècle avant notre ère est si souvent cité dans les académies militaires les plus branchées, par les « infoguerriers » qui ont la moindre prétention intellectuelle, sans oublier la plupart des praticiens de l’intelligence économique. Ses sentences lapidaires comme « L’art de la guerre est fondé sur la duperie » ou « Sans mener de bataille, tâchez d’être victorieux » se retrouvent dans les manuels de management, alors que, depuis toujours, en Chine, la possession d’un rare traité de stratégie fait partie des fiertés d’un homme de culture.

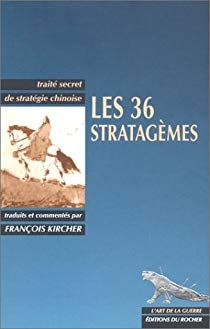

Les praticiens connaissent bien d’autres classiques comme « les 36 stratagèmes » datant de la dynastie Ming ou le « Sac à stratagèmes » ou encore « Le Tao du Prince » (Han Fei).

La notion chinoise de stratagème peut se comprendre de deux façons

- soit comme des répertoires de manœuvres guerrières (qui peuvent être aisément généralisées à la lutte politique, aux affaires, voire à la vie personnelle ou amoureuse).

- soit comme une vision générale des relations humaines, une pensée de l’opportunité, de l’efficacité et de l’incitation, un art de faire éclore en amont et en douceur les possibilités latentes dans chaque situation. Bref une première philosophie générale de l’influence.

Dans la première perspective, taxinomique et pratique, les stratagèmes se prêtent à classification. Souvent figés en formules faciles à retenir, ils offrent des recettes, une panoplie toujours prête en cas de besoin et ne demandant qu’à être adaptée au cas qui surgit.

Dans cet esprit, les 36 stratagèmes qu’un des meilleurs commentateurs, Pierre Fayard qualifie de « version vulgarisée de Sun Tzu », fourmillent de ces sentences laconiques en quelques idéogrammes ( 36, le nombre 36 faisant référence aux diagrammes du Yi King). Elles sont illustrées par une série de cas et se déclinent au gré de l’imagination du disciple.

L’expression est souvent imagée. Ainsi « Tuer avec une épée d’emprunt » signifie qu’il peut être utile de faire accomplir son travail par d’autres. « Cacher dans la lumière » suggère, sur le modèle de la lettre volée d’Edgar Poe, de dissimuler ses plans en semblant agir de la façon la plus banale. « Encercler Wei pour sauver Xaho » plaide en faveur des opérations secondaires qui permettront de profiter des vides qui se créeront dans le dispositif adverse. « Mener grand bruit à l’Est pour attaquer à l’Ouest » peut se comprendre comme une incitation à envoyer de faux signaux à l’adversaire pour l’amener à disperser inutilement ses forces. « Sacrifier le prunier pour sauver le pêcher » est une façon de dire qu’il faut parfois abandonner quelques petits avantages pour en gagner de grands…

L’expression est souvent imagée. Ainsi « Tuer avec une épée d’emprunt » signifie qu’il peut être utile de faire accomplir son travail par d’autres. « Cacher dans la lumière » suggère, sur le modèle de la lettre volée d’Edgar Poe, de dissimuler ses plans en semblant agir de la façon la plus banale. « Encercler Wei pour sauver Xaho » plaide en faveur des opérations secondaires qui permettront de profiter des vides qui se créeront dans le dispositif adverse. « Mener grand bruit à l’Est pour attaquer à l’Ouest » peut se comprendre comme une incitation à envoyer de faux signaux à l’adversaire pour l’amener à disperser inutilement ses forces. « Sacrifier le prunier pour sauver le pêcher » est une façon de dire qu’il faut parfois abandonner quelques petits avantages pour en gagner de grands…Certains stratagèmes se réfèrent à des cas exemplaires historiques. Ainsi, « Montée discrète à Chencan » fait allusion fait allusion à un stratège qui fit très ostensiblement réparer le pont menant à une province ennemie pour, finalement, l’attaquer par un chemin de montagne, là où personne ne l’attendait. « La ville vide » renvoie au coup de génie de ce général qui, sachant que la cité qu’il défendait ne pourrait résister à un siège, en fit ouvrir toutes les portes et s’installa pour jouer de la flute sur la plus haute tour, de telle sorte que l’assiégeant déconcerté n’osa pas s’engager dans ce qui paraissait un piège…

Avec un peu d’imagination, il est possible transposer ces principes chinois aux affaires, à la politique ou aux stratégies amoureuses. Il existe d’ailleurs d’excellents manuels pour cela.

Une philosophie de l'influence efficace

Mais la stratégie chinoise est aussi cette philosophie de l’influence évoquée plus haut.

Elle en interprète d’abord le principe de façon agressive. Utiliser l’information pour vaincre ce peut être dégrader les défenses morales de l’adversaire, l’affaiblir et le diviser en n’utilisant que des mots ou des signes. Ce peut être s’en prendre à ses plans, à son organisation, à son moral, à sa confiance en soi pour le rendre présomptueux afin de le pousser à la faute ou au contraire craintif et indécis.

Sun Tzu dit la chose sans fioritures : « Discrédite le bien, compromets les chefs, ébranle leur foi, utilise des hommes vils, désorganise les autorités, sème la discorde entre citoyens, excite les jeunes contre les vieux, ridiculise les traditions, perturbe le ravitaillement, fais entendre des musiques lascives, fournis des concubines, répands la luxure, débourse, sois renseigné. ».

Sun Tzu dit la chose sans fioritures : « Discrédite le bien, compromets les chefs, ébranle leur foi, utilise des hommes vils, désorganise les autorités, sème la discorde entre citoyens, excite les jeunes contre les vieux, ridiculise les traditions, perturbe le ravitaillement, fais entendre des musiques lascives, fournis des concubines, répands la luxure, débourse, sois renseigné. ».Il s’agit de s’en prendre à l’adversaire en amont, avant qu’il se soit mis en action et peut-être même avant qu’il songe au conflit. Il s’agit ensuite de l’attaquer en profondeur dans les ressorts mêmes de sa volonté et dans les principes en fonction desquels il évaluera la situation. Il s’agit enfin de le pousser à suivre sa propre pente, à développer le trait de caractère – méfiance, arrogance, mollesse – qui peut le plus le desservir mais qu’il portait déjà en lui.

Sun Tzu consacre un chapitre entier de son traité à la division chez l’ennemi et en propose cinq catégories : division au dehors, division du dedans, division entre les inférieurs et les supérieurs, division de mort, division de vie. La première consiste à détacher du parti adverse les habitants des villes et des villages sous sa domination. La seconde (division du dedans) à corrompre ses meilleurs officiers, la division entre inférieurs et supérieurs à mettre la mésintelligence entre les différentes composantes des forces ennemies. La division de mort correspondrait assez bien à la définition moderne de l’intoxication : faire parvenir à la cible de faux avis sur ses propres forces et ses propres plans, mais aussi faire croire à l’adversaire que ses généraux sont prêts à le trahir pour l’amener à se défier de serviteurs fidèles. La division de vie, enfin, est un pure et simple corruption : répandre de l’argent sur ceux qui viennent du camp adverse se mettre à votre service… Subversion, désinformation, opérations psychologiques, …, il n’y a rien que n’aient inventé les modernes stratèges de l’information et que l’on ne puisse rattacher à un principe de Sun Tzu.

Cette mise en condition de l’ennemi s’inscrit dans une logique de l’anticipation qui s’applique aussi bien au renseignement préalable qu’à la préparation des approvisionnements ou à la prédisposition des troupes : évaluer dès les premiers indices les potentialités de la situation, qu’elles soient matérielles ou psychologiques, pour favoriser celles qui vous sont favorables comme pour saisir immédiatement celles qui vous sont favorables. Cette logique s’inscrit dans les cadres traditionnel de la pensée chinoise, qu’il s’agisse de la notion du « wei wu wei », faire advenir sans agir, de celle d’opportunité ou de celle de « potentiel » de la situation qui peut évoluer, ou encore de l’économie de moyens. « Ceux qui sont experts dans l’art de la guerre soumettent l’armée ennemie sans combat. Ils prennent les villes sans donner l’assaut et renversent un État sans opérations prolongées » dit encore Sun Tzu.

Les choses, les gens, les informations

Les stratèges antiques nous enseignent au moins trois façons d’utiliser l’information pour vaincre :

- Soit réduire sa propre incertitude (avoir un bon renseignement, posséder des connaissances qui permettent d’être plus efficace et de prendre de bonnes décisions). Ceci suppose corollairement de mettre son adversaire en infériorité en ce domaine, tantôt en préservant bien ses secrets pour se rendre impénétrable, tantôt en accroissant son incertitude, en faussant sa perception de la réalité

- Soit envoyer des messages à sa cible pour la séduire, la convaincre, obtenir son assentiment, lui faire peur, bref pour produire directement la réaction psychologique recherchée.

- Soit enfin en rendant l’autre prévisible, en agissant sur sa façon de penser, en changeant son code ( y compris son code moral ou son code linguistique…)

La première méthode agit sur les choses (par le savoir que l’on acquiert et dont on prive l’autre), la seconde sur les gens pour les faire réagir d’une certaine façon (acheter, voter, adhérer, faire la guerre…) Mais la dernière agit sur l’information et sur le sens qu’elle prend pour les acteurs…

La première méthode agit sur les choses (par le savoir que l’on acquiert et dont on prive l’autre), la seconde sur les gens pour les faire réagir d’une certaine façon (acheter, voter, adhérer, faire la guerre…) Mais la dernière agit sur l’information et sur le sens qu’elle prend pour les acteurs…Quand Sun Tzu conseille d’avoir des espions partout, cela ressort à la première catégorie, quand il suggère de feindre l’inactivité au moment où on s’apprête à lancer son attaque, à la seconde. Mais quand le général chinois recommande de songer au moral de ses troupes et de démoraliser les adversaires de leur instiller une fausse confiance avant les hostilités, il se range dans le troisième cas de figure.

00:14 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stratagèmes, stratégies, chine, traditions, art de la guerre, guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook