mercredi, 06 août 2025

Macron réduit les dépenses non militaires: un mauvais exemple pour l'UE

Macron réduit les dépenses non militaires: un mauvais exemple pour l'UE

La course aux armements (made in USA) financée par l'austérité réveillera les gilets jaunes

par Claudio Mauri

Source: https://www.barbadillo.it/123112-macron-taglia-le-spese-n...

Le plan d'assainissement proposé par le Premier ministre François Bayrou marque un tournant – du moins sur le papier – pour la France et, par ricochet, pour l'UE. En 2026, Paris entend mettre en œuvre 43,8 milliards d'euros d'austérité, touchant les retraites, les prestations sociales et les services essentiels. La lutte contre le déficit exige-t-elle des sacrifices? Pas pour tout le monde. Les dépenses militaires augmentent: +6,5 milliards au cours des deux prochaines années.

L'année blanche n'est pas le titre d'un film d'essai, mais le nom donné au gel des retraites, des salaires publics et des subventions. Cela rapportera 7,1 milliards. À cela s'ajoutent le retard dans l'indexation des retraites (3,6 milliards supplémentaires), les réductions des remboursements de santé et des indemnités de maladie et de maternité. En période de quasi-belligérance, on peut aussi se soigner un peu moins.

Moins de fêtes, plus de travail

Le projet d'abolition des jours fériés (le lundi de Pâques et le 8 mai, jour de la « victoire » française dans la Seconde Guerre mondiale) pour relancer la productivité ne manque pas. Rien de mieux qu'un lundi à l'usine ou au bureau pour célébrer la victoire sur la peur.

Le plan français s'inscrit dans un discours européen de plus en plus rodé: évoquer la menace russe jusqu'à imaginer – sans rire – l'invasion du continent jusqu'à Lisbonne. Improbable pour les analystes les plus sobres. Mais on le sait: dans les talk-shows, les hypothèses extrêmes ont plus de succès.

Ainsi, avec une opinion publique bien conditionnée, on peut investir dans l'armement américain avec une certaine sérénité: F-35, systèmes Patriot, technologies d'outre-Atlantique. Autonomie stratégique? Oui, mais toujours liée aux États-Unis.

Et pourtant, Charles de Gaulle...

Et si l'Europe, au lieu de jouer les seconds rôles belliqueux, se portait candidate à la tête de la diplomatie pour mettre fin au conflit, rouvrir les canaux avec la Russie et – comme le souhaite tant l'Italie – reconstruire l'Ukraine? Ce serait une initiative aussi logique qu'inactuelle. Il est en effet curieux que deux réalités naturellement complémentaires – les ressources russes et la technologie européenne – s'obstinent à se faire la guerre au lieu de former une superpuissance mondiale. Pourtant, lorsqu'il parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, Charles de Gaulle avait cela en tête.

Moscou se rapproche de Pékin

Le véritable risque, si tant est qu'il y en ait un, est que la Russie entre dans l'orbite chinoise, tandis que l'UE, pour se montrer plus atlantiste que les États-Unis, se condamne à l'insignifiance. Le successeur de Poutine pourrait être plus rigide que lui. Cela ne serait pas surprenant: l'UE en mode Macron, semant la menace, récolte le radicalisme.

L'austérité française est le reflet d'une conception déformée de la sécurité: citoyens, serrez les ceintures et financez un appareil militaire toujours subordonné à celui des États-Unis. Une logique qui, étendue à l'ensemble du continent, risque de démanteler le système social et de réduire les marges d'autonomie.

L'UE se trouve ainsi à la croisée des chemins: continuer sur la voie de la peur bien gérée et de l'obéissance bien armée, en sacrifiant son modèle social, ou pratiquer une diplomatie concrète et silencieuse, qui pourrait la rendre moins petite.

L'alternative n'est pas entre la guerre et la capitulation, mais entre la stagnation permanente et une nouvelle architecture de sécurité partagée. Renoncer à la liberté au profit d'une sécurité illusoire est le prélude au déclin. Redécouvrir une vision autonome et pragmatique est peut-être le dernier moyen d'éviter un déclin supplémentaire, sous les projecteurs de quelqu'un d'autre.

16:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les néoconservateurs entraînent Trump vers l'enfer

Les néoconservateurs entraînent Trump vers l'enfer

Alexandre Douguine

Tatiana Ladiaïeva : Commençons par évoquer un nouveau cycle de négociations. Il y a au moins quelques prémices. Je parle des négociations entre Moscou et Kiev. Selon certaines informations, notamment turques, une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu à Istanbul mercredi ou jeudi. Mais, pour être honnête, il n'y a pas encore de confirmation officielle. Zelensky aurait déclaré la veille qu'il était enfin prêt à rencontrer des interlocuteurs russes, alors que Moscou attendait depuis longtemps une réaction de sa part. J'aimerais beaucoup connaître vos prévisions, Alexandre Gelevitch.

Alexandre Douguine : J'ai déjà exprimé mon point de vue à plusieurs reprises; à l'heure actuelle, les négociations avec l'Ukraine n'ont qu'un seul sens: montrer à Trump la détermination de la Russie à œuvrer pour la paix. Trump, comme nous le voyons, se méfie de nous et ne croit pas vraiment à notre volonté pacifique. Il semble commencer à comprendre que seule la victoire nous satisfera. Les négociations ne peuvent donc porter que sur un seul sujet: la reconnaissance immédiate par l'Ukraine de sa défaite militaire. Mais dans les conditions actuelles, cela est absolument irréaliste.

Des questions secondaires pourraient être abordées, comme la restitution des corps de milliers ou de dizaines de milliers de soldats ukrainiens à leurs familles ou d'autres aspects humanitaires et techniques. C'est une bonne chose, mais cela doit pouvoir se faire sans une capitulation sans condition, l'Ukraine n'ayant rien à offrir, et nous ne sommes intéressés par rien d'autre. Nous envoyons ainsi un signal clair à Trump: nous sommes prêts à la paix, mais uniquement à une paix qui implique la capitulation sans condition de Kiev et la reconnaissance de sa défaite totale dans cette guerre. C'est notre condition pour la paix, et nous y tenons fermement. Elle a été transmise à plusieurs reprises à la partie américaine, directement ou indirectement, le plus souvent indirectement, mais parfois aussi directement.

Il n'y a donc actuellement aucune condition réelle pour des négociations. L'Ukraine change de position parce que le régime de Zelensky sent les hésitations de Trump. Cela ne signifie pas pour autant que Trump a abandonné l'Ukraine face à la Russie ou même face à l'Union européenne. Mais leur bluff devient évident. Lorsque Trump propose à l'Union européenne de payer les armes américaines destinées à l'Ukraine, c'est un discours absurde, comme beaucoup d'autres qu'il a prononcés ces derniers temps. Le budget de l'OTAN est principalement constitué de fonds américains, l'Europe n'y contribue que pour une petite part. Revendre des armes américaines à l'OTAN, c'est les revendre aux États-Unis eux-mêmes. Les Européens sont désorientés, ne comprenant pas ce qui se cache derrière tout cela. Ils ne sont pas capables de mener seuls la guerre contre nous en Ukraine, même en mobilisant le potentiel économique de l'Allemagne et le modeste potentiel de la France, cela ne suffirait pas. Dans ces conditions, Zelensky comprend que les choses vont mal, même s'il ne s'agit pas encore d'un refus total d'aide, mais seulement d'hésitations de la part de Trump.

Ces hésitations sont déjà une catastrophe pour l'Ukraine. Zelensky n'a pas pu atteindre ses objectifs dans la guerre contre nous, même avec le soutien total des États-Unis et de l'Union européenne, un crédit illimité, une quantité énorme d'armes, un soutien politique et financier. Il n'a rien obtenu.

Maintenant que la position de Trump commence à vaciller – il n'a pas encore refusé, mais il hésite déjà –, cela se répercute immédiatement sur l'ensemble du système politique et militaire ukrainien. C'est précisément pour cette raison que Zelensky se lance dans des négociations: il sent que la situation se détériore. Il est encore trop tôt pour parler d'une réduction ou d'un arrêt des livraisons d'armes américaines, mais ces hésitations suffisent à perturber le système ukrainien. C'est pourquoi, pour être honnête, ces négociations ne nous sont d'aucune utilité. Il est inutile de tenter de convaincre Trump, il suit son propre programme. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, il ne nous offrira pas la paix, c'est-à-dire la victoire de la Russie, mais il résistera.

Récemment, une écrasante majorité de républicains ont voté en faveur de la reprise de l'aide à l'Ukraine, tout comme l'ensemble des démocrates. Seuls 60 membres républicains du Congrès ont exprimé un point de vue différent, ce qui est beaucoup, mais pas assez pour bloquer l'aide. La situation reste défavorable pour nous. Nous devrons nous battre et aller vers la victoire par nous-mêmes, quoi qu'il en coûte. En ce sens, les initiatives de paix de Zelensky sont une provocation. Je resterais prudent: je sacrifierais encore un millier ou des dizaines de milliers de vies, je lui demanderais de se calmer, et pour le reste, je lui poserais un ultimatum exigeant une capitulation sans condition.

Il ne faut plus prêter attention aux actions de Trump. Il va hésiter, mais je pense qu'il ne veut pas d'une guerre nucléaire pour l'instant, ce n'est pas son style. S'il ne cherche pas à provoquer un conflit nucléaire de manière unilatérale, le reste n'a pas d'importance fondamentale. Nous sommes de toute façon en guerre contre l'Occident, qui apporte un soutien maximal à l'Ukraine. Tant que nous n'aurons pas renversé le cours de cette campagne militaire par une victoire, il n'y aura pas de paix.

Tatyana Ladiaïeva : Je voudrais préciser : avec quel message la délégation ukrainienne peut-elle se rendre à Istanbul (où que se déroulent désormais ces négociations et quel que soit le jour) ?

Alexandre Douguine : Je suis sûr qu'ils exigeront la restitution des quatre régions, de la Crimée et des réparations colossales s'élevant à plusieurs milliards ; en substance, la reconnaissance de la défaite de la Russie et la restitution de tous les territoires, rien d'autre.

Tatyana Ladiaïeva : Donc, rien ne change ?

Alexandre Douguine : Ils vont simplement appeler Trump, et Zelensky dira : « J'ai proposé des négociations, vous m'obligez à rencontrer les Russes, je suis prêt, mais ils refusent ». C'est bien sûr ce qui se passe. Pourquoi devrions-nous nous humilier ? Notre réponse est un ultimatum : hissez le drapeau blanc, sinon nous continuerons comme maintenant. Nous avons peu d'atouts, mais nous avons tenu bon. Nous ne nous sommes pas effondrés, nous résistons depuis quatre ans déjà, nous avançons lentement mais sûrement. Cette situation ne peut guère empirer pour nous, toutes les sanctions possibles ont déjà été prises.

Quant aux nouvelles sanctions que Trump menace d'imposer après la période de cinquante jours qu'il nous a annoncée, de son point de vue, nous devons pendant ce temps conquérir tout ce que nous pouvons en Ukraine et entamer des négociations tout en conservant ce que nous avons conquis. Mais il exigera la fin des hostilités. En 50 jours, nous ne prendrons pas Kiev, nous ne libérerons pas Odessa, Kharkiv, Zaporijia, Kherson, Dnipropetrovsk. Nous n'aurons pas assez de temps. Par conséquent, de nouvelles menaces de sanctions suivront.

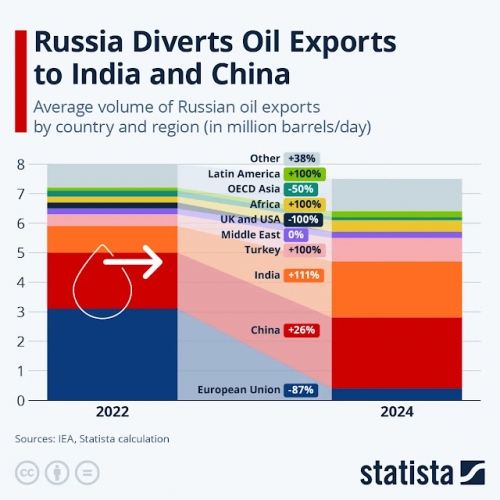

Contre qui ? Contre ceux qui achètent notre pétrole, l'Inde et la Chine. Tout le reste n'a pas d'importance, on peut s'en passer. L'Inde et la Chine seront confrontées à des sanctions, mais la Chine a déjà gagné la guerre des sanctions contre Trump: les tarifs douaniers menaçants ont été ramenés à un niveau acceptable pour eux. Une dispute avec l'Inde signifierait une rupture avec un allié clé des États-Unis en Asie. Les deux scénarios sont irréalistes. Les menaces semblent effrayantes, mais à y regarder de plus près, elles sont difficilement réalisables. Des sanctions de 100 ou 500% n'auront pas d'impact décisif sur nos volumes de pétrole, mais la menace elle-même pourrait transformer l'Inde et la Chine en ennemis des États-Unis. Dans ce cas, la Chine nous soutiendrait probablement encore plus activement, ce qui est déjà perceptible ces derniers jours.

Malgré ses fanfaronnades et sa brusquerie, Trump dispose de peu de moyens de pression réels sur nous. Nous, en revanche, jouissons d'une grande stabilité, qu'il convient de renforcer. Nous avançons inexorablement vers la victoire. Les négociations, en fin de compte, ne mènent à rien et ne peuvent aboutir tant que ce régime est au pouvoir en Ukraine, tant qu'ils n'ont pas perdu plusieurs grandes villes. À l'étape suivante, les négociations pourraient prendre tout leur sens : nous serions alors plus proches d'une capitulation sans condition probable. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Toutes les discussions se résumeront à ce que nous proposerons: «Reprenez vos morts», et ils répondront: «Nous n'en voulons pas» ou «Vous ne nous rendez pas les bons». Tout se terminera ainsi, tristement. Le geste de bonne volonté perd tout son sens, devenant rituel, comme un «bonjour» dit sans souhaiter la bonne santé. Ce n'est qu'une formalité.

Tatyana Ladiaïeva : C'est un jeu de mots. Un point très important: peu importe que ce soit cette semaine ou dans 50 jours, le conflit ukrainien reste non résolu, l'opération spéciale se poursuit. Nous ne dialoguons pas encore avec Kiev, et les Américains – je ne sais pas s'ils se sont retirés de cette question ou s'ils continuent à fournir une aide militaire, dont nous parlerons également tout à l'heure. Mais la question clé est la suivante: comment la prolongation du conflit ukrainien affectera-t-elle nos relations avec Washington ? Après tout, nous avons essayé d'établir ces relations.

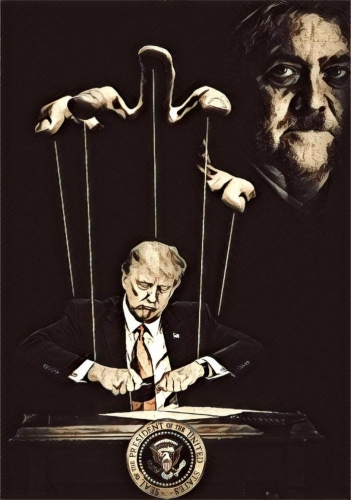

Alexandre Douguine : Il devient évident qu'il est impossible d'améliorer les relations avec Washington. Le comportement de Trump au cours des derniers mois ou des derniers deux mois parle de lui-même. Il ne reste rien du programme initial du mouvement MAGA et du slogan « Make America Great Again » qui l'ont porté au pouvoir. Il est revenu à la politique néoconservatrice classique des républicains.

Hélas, l'établissement de relations avec les États-Unis n'était possible qu'à condition qu'ils renoncent à un monde unipolaire, au mondialisme, à l'hégémonie et à l'impérialisme. Cela avait été promis, ce n'était pas seulement notre espoir naïf. Trump avait fondé sa campagne électorale sur cela. Les électeurs américains l'ont soutenu parce qu'il avait promis de se concentrer sur les problèmes intérieurs, de lutter contre l'immigration, de dénoncer l'élite corrompue et vicieuse du Parti démocrate et de détruire l'État profond. Au lieu de cela, nous assistons à un soutien inconditionnel au génocide des Palestiniens à Gaza, à une attaque contre l'Iran, à un soutien à Netanyahou, à une nouvelle aide financière à l'Ukraine, à des menaces contre la Russie et à la négation de l'affaire Epstein.

Aujourd'hui, Trump affirme que cette fameuse affaire n'existe pas, alors que c'est précisément grâce à la promesse de publier le dossier Epstein, qui détaillait les orgies pédophiles de l'élite américaine et occidentale, qu'il a remporté la victoire. Trump s'est tellement écarté de son programme, qui nous ouvrait une fenêtre pour un rapprochement et une désescalade, qu'il est désormais un politicien néoconservateur agressif et impulsif comme les autres. Chaque jour, il fait des signes d'attention et d'amitié au terroriste Lindsey Graham, tout en critiquant ses propres partisans, grâce auxquels il est arrivé au pouvoir. Trump a renié sa base électorale et l'idéologie sous laquelle il a remporté la victoire. Dans ces conditions, un rapprochement avec les États-Unis devient douteux: cela revient à tenter de négocier avec un ennemi cynique et sournois qui ne respecte pas les règles, revient sur ses décisions et prétend qu'elles n'ont jamais existé.

Cela ressemble à de la démence, mais pas à la démence silencieuse de Biden, qui était contrôlé par les mondialistes, mais à la démence violente de l'establishment néoconservateur américain. Cela exclut toute possibilité rationnelle de rétablissement pacifique des relations. Peut-être que les tergiversations de Trump s'avéreront plus favorables pour nous s'il est distrait par un autre événement ou un autre segment de la politique internationale. Mais il ne faut plus s'attendre à des stratégies rationnelles et positives dans nos relations avec lui. S'il a trahi ses partisans de cette manière, que fera-t-il de nous ? Il a tourné le dos à ceux qui ont voté pour lui, sa base électorale, indispensable pour les élections de mi-mandat au Congrès et au Sénat l'année prochaine. Il la méprise, la considérant comme insignifiante. Comment peut-on négocier avec de tels personnages sur des questions fondamentales telles que la guerre et la paix, la coopération économique ?

Nous devons nous concentrer davantage sur nous-mêmes et renforcer nos liens avec la Chine, établir des relations avec les autres pôles d'un monde potentiellement multipolaire: l'Inde, le Brésil, le monde islamique, l'Amérique latine, l'Afrique, parties du monde où une politique indépendante et souveraine est encore possible. C'est ce que nous avons fait, et Trump représentait une fenêtre d'opportunité lorsque, selon ses propres termes, l'Amérique était prête à reconnaître la multipolarité et à s'y intégrer tout en conservant sa position de leader.

Mais aujourd'hui, Trump déclare que le BRICS est son ennemi principal, changeant complètement son discours. Dans cette situation, nous n'avons d'autre choix que de compter sur nous-mêmes et sur nos alliés dans le cadre de la multipolarité. Il faut avant tout approfondir nos relations avec ceux qui nous soutiennent: la Corée du Nord, aider l'Iran à se reconstruire. Le plus important, c'est notre partenariat stratégique avec la Chine. C'est sérieux. Le rapprochement entre la Russie et la Chine forme un bloc puissant, capable de relever les défis dans la région du Pacifique, en Ukraine et en Europe de l'Est.

Tatyana Ladiaïeva : Je rappellerai l'une des dernières déclarations du président chinois Xi Jinping : si Trump continue à faire pression, y compris en imposant des sanctions contre les partenaires qui coopèrent avec la Russie, nous nous rapprocherons encore plus de Moscou, renforcerons notre amitié et conclurons des accords sans céder à Trump.

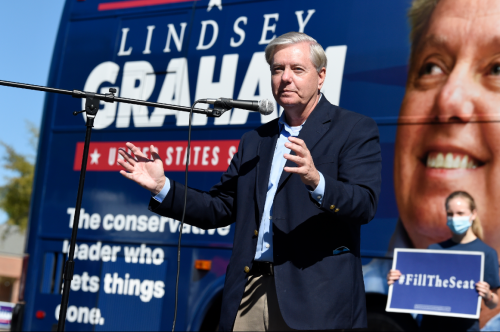

J'ai des questions sur le terroriste Lindsey Graham : quelle pression exerce-t-il actuellement sur Trump ? Je remarque une tendance : il annonce de plus en plus souvent des décisions au nom de Trump. Vous avez également mentionné leur rapprochement. Je ne comprends pas très bien comment Lindsey Graham et, par exemple, le chancelier allemand Friedrich Merz – qui, selon des informations provenant de Berlin, serait sous son influence – ont pu influencer la décision de Trump de continuer à soutenir l'Ukraine. Trump semblait être un leader fort et volontaire. De quels leviers de pression disposent-ils ? Cette question reste d'actualité.

Alexandre Douguine : Il faut noter que Lindsey Graham, déclaré terroriste en Russie, est un représentant des néoconservateurs, un groupe influent au sein de l'establishment américain. Ils sont de droite, contrairement aux mondialistes de gauche – Biden, Obama, Hillary Clinton –, mais, en substance, ils sont également en faveur de l'hégémonie. Leur programme est proche de celui des mondialistes de gauche, mais met l'accent sur l'impérialisme américain plutôt que sur la démocratie universelle. Ils sont de fervents partisans d'Israël, considérant ses intérêts comme prioritaires par rapport à ceux des États-Unis. Pour les mondialistes de gauche, les valeurs libérales européennes ou universelles sont plus importantes qu'Israël ou même l'Amérique.

Ni les uns ni les autres ne sont de véritables patriotes américains. Cependant, les néoconservateurs sont convaincus que l'impérialisme, le néocolonialisme, le soutien à Israël et la lutte contre toute entité souveraine constituent l'objectif principal de la politique américaine. Au final, leur stratégie diffère peu de celle des mondialistes.

Les néoconservateurs ont été les principaux adversaires de Trump. Lors de son premier mandat, entre 2016 et 2020, il a conclu un pacte avec eux, mais ils l'ont tous trahi, sans exception, Bolton, Pompeo. Lindsey Graham faisait partie du groupe « Never Trump » (« jamais Trump » : n'importe qui, sauf lui). Néanmoins, ils représentent ouvertement l'État profond, l'ennemi principal du mouvement MAGA.

Pour les partisans de Make America Great Again, Graham est l'incarnation du mal absolu: l'État profond, le colonialisme, les interventions, le financement sans fin d'Israël, de l'Ukraine et le harcèlement de tous les adversaires de l'hégémonie américaine, la lutte contre les BRICS et le multipolarisme. En même temps, Graham est un lobbyiste du complexe militaro-industriel, une figure clé de l'État profond. C'est précisément lui que Trump a promis de détruire, d'assécher le marais, d'éradiquer l'État profond — c'est pour cela qu'il a été élu. Son rapprochement avec Graham, qui déclare ouvertement: « J'ai conseillé cela à Trump, et il le fera », est perçue comme une anomalie flagrante non seulement par nous, observateurs extérieurs, mais aussi par les Américains.

Trump s'est positionné comme un homme politique imprévisible : « Je fais ce que je veux, je suis souverain, je ne dépends de personne, je peux prendre des décisions impopulaires, j'ai toujours raison ». C'est ainsi qu'on le connaissait, et on l'a cru quand il a promu l'idéologie MAGA. Mais maintenant, il n'écoute plus ni MAGA, ni même lui-même. Ses paroles et ses promesses, prononcées il y a 15 minutes ou 15 jours, n'ont aucune autorité pour lui. Sous l'influence de l'État profond, il s'est enfoncé plus profondément que lors de son premier mandat.

Graham est le symbole de la soumission totale de Trump à l'État profond. Quand ils apparaissent ensemble, par exemple sur un terrain de golf, les réseaux sociaux explosent d'indignation: des dizaines, des centaines de milliers de messages de partisans de MAGA crient: « On nous a trahis! L'État a été détourné, Trump est pris en otage!». S'il s'éloigne un instant de Graham, l'espoir renaît: «Peut-être qu'il reviendra, ce n'est que temporaire». Certains élaborent des théories conspirationnistes selon lesquelles Trump se rapproche délibérément de Graham afin de gagner sa confiance et de détruire l'État profond de l'intérieur. Mais c'est là du désespoir.

En réalité, Trump est une marionnette entre les mains de l'État profond, qu'il prétendait détruire pour arriver au pouvoir. C'est une surprise non seulement pour nous, mais aussi pour les Américains. Nous avons fait confiance à ce personnage excentrique, égocentrique, mais souverain qu'est Trump. Avec la valise nucléaire, c'est difficile, mais on pouvait s'y adapter. Mais lorsqu'il n'est pas indépendant et qu'il suit une logique imposée, cela nous oblige à baisser les bras. Il n'est pas seulement bruyant et excentrique, il est aussi dépendant. Cette combinaison – la dépendance envers ceux qu'il qualifiait d'ennemis et qui sont les ennemis de la société américaine – est grave.

Graham est une personnalité importante. On pensait qu'il disparaîtrait de la scène politique, mais son influence n'a fait que croître. Malgré son ton hystérique et incendiaire, ses propos doivent être pris au sérieux. Il est celui qui veille sur Trump depuis les profondeurs de l'État, pour employer des termes mafieux. C'est exactement ainsi que cela se présente et que les Américains le perçoivent.

Tatyana Ladiaïeva : Le président américain Donald Trump a-t-il vraiment pu prendre la décision de continuer à soutenir l'Ukraine sous l'influence du chancelier Merz ? Qu'adviendra-t-il de ce soutien ? Comment l'Europe va-t-elle s'impliquer ? Les États-Unis, si je comprends bien, font semblant de ne pas s'impliquer directement, mais leurs plans commencent déjà à fonctionner via l'Europe.

Alexandre Douguine : Je ne pense pas que Merz soit capable d'influencer Trump de manière significative. Merz est également un néoconservateur, mais européen. L'Allemagne n'est pas un État souverain, mais un territoire occupé avec une autonomie quasi nulle. Sa politique est subordonnée à l'État mondial globaliste. L'influence de Merz ne tient pas à son statut de chancelier allemand, mais au fait qu'il fait partie du cabinet fantôme mondial qui contrôle Trump, tout comme l'État profond aux États-Unis.

Lindsey Graham est une incarnation plus frappante de cet État profond, tandis que Merz n'est qu'un exécutant. Il a été porté au pouvoir non sans manipulations, malgré d'autres tendances, notamment perceptibles en Allemagne de l'Est. Il a promis de lutter contre les migrants, mais dès son arrivée au pouvoir, il est revenu sur ses promesses. Merz est un technicien et son influence sur Trump est minime. Lindsay Graham, à titre individuel, n'a probablement pas non plus une influence significative. Il s'agit du fait qu'il représente la plus haute instance de gestion du monde. Merz fait partie de ce système.

Tout s'est passé comme prévu : les mondialistes et les néoconservateurs sont une seule et même instance mondiale qui dirige l'Europe occidentale, l'Union européenne et les États-Unis. Ce sont les mêmes personnes et les mêmes structures. Trump a été une intrusion inattendue avec des idéologies différentes, mais cela n'a pas duré longtemps, moins d'un an. Il a commencé par promouvoir à des postes clés des personnes telles que Tulsi Gabbard et J. D. Vance, qui n'étaient pas liées aux républicains traditionnels ou aux néoconservateurs. C'était eux le potentiel de MAGA. Mais la résistance de l'ancien establishment s'est avérée plus forte. Pourquoi aurait-il besoin d'une équipe qui n'est pas contrôlée par l'État profond ?

Les débuts étaient prometteurs, mais il y a un mois et demi, le système MAGA, l'indépendance et la politique autonome de Trump se sont effondrés. Les observateurs américains attribuent cela à l'influence israélienne. C'est peut-être exagéré, mais ils cherchent un facteur extérieur, voyant Trump et l'Amérique se faire détourner. Beaucoup d'Américains pensent que les services secrets israéliens sont derrière tout cela, forçant l'Amérique à servir des intérêts étrangers. On dit que la CIA et le Mossad contrôlent l'Amérique depuis longtemps. C'est peut-être exagéré, mais il y a une part de vérité dans cela.

Les Américains cherchent des responsables: qui a détourné Trump, qu'est-ce que l'État profond ? Graham et, dans une moindre mesure, Merz en sont les représentants. Merz n'est qu'un simple fonctionnaire de l'État mondial. Si l'État profond international décide de se préparer à la guerre contre la Russie, en laissant l'Amérique légèrement à l'écart et en faisant porter le poids principal à l'Union européenne, avec un soutien moins évident des États-Unis, c'est une décision grave. Elle ne dépend pas de Merz, Macron, Starmer ou Graham. On peut s'indigner autant qu'on veut contre ces dirigeants odieux, mais ce ne sont que des employés, une façade.

Nous sommes confrontés à un État international profond qui déclare la guerre à la Russie pour la détruire et qui cherche à nous infliger une défaite stratégique. Il ne correspond ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à leurs pays, ni à leurs intérêts nationaux. — C'est une force différente. Nous devons comprendre quelle est cette force. Même à haut niveau, nous n'en avons qu'une vision fragmentaire.

Auparavant, nous expliquions tout par l'idéologie communiste, le capitalisme, la lutte pour les marchés, les ressources, l'opposition au système socialiste. À l'époque, tout concordait. Mais au cours des dernières décennies de l'Union soviétique, nous avons perdu la compréhension de ce qui se passait en Occident. Nous avons besoin de nouveaux modèles. Pourquoi nous haïssent-ils ? Pourquoi veulent-ils nous détruire ? Quels sont les mécanismes, qui prend les décisions, à quel niveau ? S'ils sont capables de reformater le président américain, qui est arrivé avec le slogan de la destruction de l'État profond, en le transformant en quelque chose d'autre, sans l'emprisonner ni le tuer, comment est-ce possible ? Qui compose ce cabinet fantôme du gouvernement mondial ?

Les Américains, se sentant trahis, tentent de comprendre. Nous devons suivre leurs débats et réflexions de près, ils trouveront peut-être des indices. Mais c'est dangereux car cela peut coûter la vie à ceux qui fouinent trop là où il ne faudrait pas...

Nous, les Russes, ne comprenons pas tout à fait à quoi nous avons affaire. Nos pères spirituels ont leur propre vision, mais pour l'accepter, il faut partager leur vision du monde, que la société laïque n'est pas prête à prendre au sérieux. Il est extrêmement difficile de se faire une idée rationnelle du fonctionnement de cet État international profond qui se considère comme le gouvernement mondial. Parfois, cela est déclaré ouvertement, parfois cela reste dans une zone grise. Il faut y prêter une attention particulière. En Russie, nos centres intellectuels tentent de comprendre ce phénomène, mais leurs efforts sont encore préliminaires. C'est une bonne chose, mais il faut faire beaucoup plus.

Tatyana Ladiaïeva : Parlons d'Epstein pendant le temps qui nous reste. Je crois comprendre que l'affaire Epstein continue de diviser la société américaine en deux. Pouvez-vous nous dire s'il y a aujourd'hui plus de gens qui exigent du président américain, des fonctionnaires et des procureurs qu'ils révèlent tous les détails de cette affaire ?

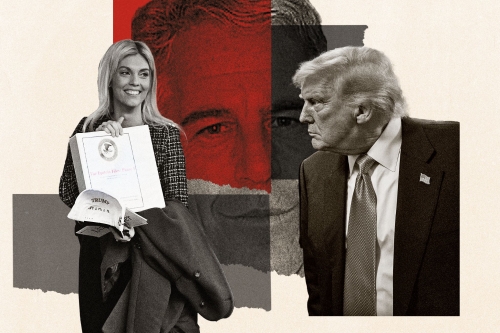

Alexandre Douguine : L'affaire Epstein est liée au fait que le milliardaire Jeffrey Epstein, propriétaire d'un fonds spéculatif de plusieurs milliards de dollars, a été condamné pour avoir organisé un réseau pédophile auquel participaient régulièrement des représentants de l'élite américaine, dont Bill Clinton, Obama et de nombreuses autres personnalités, notamment issues des milieux européens et intellectuels.

Les dossiers d'Epstein contiennent des informations compromettantes sur toute l'élite américaine. Trump avait promis de les publier après son arrivée au pouvoir. Epstein se serait suicidé dans sa cellule, mais il s'est avéré que plusieurs minutes d'enregistrement des caméras de surveillance avaient disparu: on le voit assis, puis pendu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Il y avait suffisamment de preuves dans le dossier pénal pour le condamner à plusieurs reprises. Sa plus proche collaboratrice, Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison. Elle est la fille d'un haut responsable des services secrets israéliens, et ce n'est là qu'une des nombreuses allusions dangereuses pour l'establishment.

Trump avait annoncé: «Je publierai les dossiers, nous détruirons le lobby pédophile». Mais il y a un mois, il a déclaré: «Il n'y a pas de dossier, ce sont des inventions des démocrates, parlons plutôt du temps qu'il fait au Texas». Il menace ceux qui posent des questions sur les dossiers: «Ce sont mes ennemis, je les écraserai». La société américaine est sous le choc: «Nous attendions ces dossiers, nous vous avons élu pour cela, et vous niez leur existence!».

Des informations circulent selon lesquelles Trump était proche d'Epstein et qu'il existe des informations compromettantes à son sujet. Elon Musk, qui s'est séparé de Trump, affirme que Trump figure dans ces dossiers et que c'est pour cette raison qu'il ne les publiera pas. On a l'impression que Trump est victime de chantage, peut-être de la part des services secrets, de l'État profond ou même des services de renseignement israéliens, qui le forcent à agir contrairement à ses promesses, à sa politique et à ses intérêts. Personne ne l'affirme catégoriquement, mais c'est un autre levier de contrôle sur Trump. Son changement radical de position sur l'affaire Epstein au cours du dernier mois a provoqué un véritable choc. Tout le monde attendait la publication, et il déclare qu'il n'y a rien. Alors pourquoi Maxwell purge-t-elle une peine de 20 ans? Pourquoi Epstein est-il mort? Pourquoi les procureurs ont-ils rendu leurs décisions précédentes? Il ne s'agit plus d'un simple événement politique, mais d'un crime pénal colossal, et Trump en devient complice.

Imaginez la situation dans laquelle il se trouve. Dans une telle situation, il peut décider de prendre des mesures extrêmes. Il est pris en otage par certaines forces, et c'est très grave.

16:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, alexandre douguine, donald trump, néoconservateurs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quelques aspects du nihilisme

Quelques aspects du nihilisme

(notes de lecture d'un essai de Heidegger – le début - : « Le mot de Nietzsche « Dieu est mort », avec quelques commentaires de ma part – tout ce qui est entre crochets)

Claude Bourrinet

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528

Le supra-sensible n'est plus que le produit inconsistant du sensible.

[C'est sans doute vrai à partir du romantisme allemand. En France, c'est évident chez Chateaubriand, Ballanche : le récit biblique, surtout évangéliste, devient un compartiment (lyrique, épique, élégiaque, tragique, merveilleux) de la littérature.]

Mais en dépréciant ainsi son contraire, le sensible s'est renié lui-même en son essence. La destitution du supra-sensible supprime également le purement sensible et, par là, la différence entre les deux.

[Notions difficiles à comprendre au XXIe siècle (ou au XXe). Au moyen âge, on vivait dans le supra-sensible : la plupart des agissements, comportements (le « riche » qui lègue TOUTE sa fortune aux pauvres, à l'article de sa mort, aux dépens de ses héritiers, par exemple, ou bien le noble sans pitié, un brin boucher sanguinaire, qui, d'un coup, se « convertit », et devient un saint pacifique, ou bien des miséreux de tous âges et de tous sexes qui, du jour au lendemain, s'ébranlent, et courent pathétiquement à la quête du salut et de la Jérusalem céleste, ou bien l'aristocrate qui s'arme, porte croix sur sa tunique, et s'empresse d'aller mourir en terre sainte, après avoir sacrifié une grande partie de son patrimoine...), la plupart des pensées et des rêves de cette époque n'étaient pas de ce monde, comme disait Jésus. Le « sensible » n'était qu'une ombre (mais grave, sérieuse, là où se jouait le salut), presque inexistence par rapport au grand Soleil de Dieu (ou à la nuit terrible de la damnation). Rabattre le « suprasensible » - qui ne serait alors qu'une idée, un vague sentiment, du genre « Il y a quand même quelque chose »... -, ou même un espoir – par exemple celui de revoir après la mort des chers disparus, ou tout simplement de persister dans son individualité, sans trop y croire, du reste, les statistiques de sondages le montrent – c'est faire disparaître le sensible, qui n'existe que parce qu'il est l'affirmation d'une existence homogène face à l'infini, le fini dont la condensation d'existence ne prend consistance que par rapport au mystère de la mort. Enlevez le poids du choix, de l'enjeu d'une vie, qui ne saurait se suffire à elle-même, ballottée dans un océan de stimulations dérisoires, vous anéantissez l'existence. Du reste, il ne s'agit pas là seulement des religions du « salut », issues par exemple du judaïsme, mais aussi de toute Weltanschauung induite par les sociétés qu'on appelle « traditionnelles », où le supra-sensible est la « vraie vie », laquelle conduit la vie « terrestre », ontologiquement infiniment moindre. Le « suprasensible », qu’il est difficile, voire impossible d’« imaginer » - faire image -, ou de « vivre », nous est aussi étranger, étrange, que, selon Hegel, un Grec antique pour nous, qui aurait un être-au-monde aussi différent du nôtre que l’est celle d’un chien. La question n’est pas de savoir si nous sommes capables d’avoir l’intuition, ou une connaissance abstraite – donc fausse – de la structure mentale de peuples disséminés dans le temps et l’espace : Grecs et Romains antiques, Amérindiens, Nomades des steppes de l’Eurasie, Nippons du Japon ancien, « Sauvages » d’Amazonie etc, pour qui chaque seconde, chaque lieu de l’existence, dépendait d’un dieu, d’un esprit, d’une force surnaturelle – mais si cette représentation est adéquate. On ne peut connaître que ce dont on a l’expérience. Un cardinal de Richelieu ou un général Franco sont plus proches du trader des officines financières de New York, que d’un anachorète de Thébaïde. Nous sommes le jouet des mots, qui subsument des réalités radicalement dissemblables. Spengler, d’ailleurs, ne cesse de souligner cette tare optique. Il suffit de tenter (vainement, en vérité) d’« entrer » vraiment dans le monde (au sens phénoménologique et mental) par exemple d’un Spartiate pour avoir une petite idée – certes passablement erronée, fondamentalement – de ce qui nous sépare de lui. Et se référer à sa vision du monde est l’une des grosses bêtises de notre époque : le sens des mots et les perspectives (les « vérités ») du monde glissent comme des plaques tectoniques, et subissent des ruptures définitives, comme notre croûte terrestre : nous parlons d’autrui, mais nous ne cessons de palabrer que sur nous-mêmes. Dans notre monde, chrétiens et athées, agnostiques comme « païens », indifférentistes comme fanatiques, se conduisent et réagissent en fonction d’un univers technique, totalement technoscientifique, et en tant que sujets économiques, producteurs, employés, salariés, et consommateurs.]

Cette destitution aboutit ainsi à un « ni... ni... », quant à la distinction du sensible (αἰσθητικός) et du non-sensible (νοητέον) ; elle aboutit à l'in-sensible, c'est-à-dire à l'in-sensé.

Elle n'en reste pas moins la condition aussi impensée qu'indispensable de toutes les tentatives qui essayent d'échapper à cette perte de sens par un pur et simple octroi de sens.

[Réagissant à l'angoisse suscitée par la perte de sens, due à l'évanouissement du supra-sensible, rendant vain le monde du sensible, le volontarisme le plus évident pousse à octroyer au sensible ce surplus d'âme, qu'on appelle les « valeurs », sans s'apercevoir que la disparition réelle, effective, dans la vie intime, aux racines du monde, du supra-sensible, transforme ces effets rhétoriques en théâtre, en scènes d'opéra, en coups d'épée dans l'eau : on ne saurait sans ridicule mimer le tragique. La religion (cf. « relier ») s'apparente alors à de la bouffonnerie (voir les Évangélistes américains) ou à des simulacres creux (d'où la désaffection des offices religieux), ou bien à des transformations cyniques versant dans le management du marché « spirituel ». Ajoutons les tentatives pathétiques de pourvoir à l'assèchement des relations humaines par l'humanitarisme laïque, pleurnichard et venteux, qui n’empêche nullement les atrocités, et qui même, parfois, les cautionne.]

DIEU EST MORT (troisième volume du Gai Savoir, 1882)

[phrase de Jean-Paul Richter, reprise, par intermittence, par Vigny et Nerval. Vigny et Nerval, à la suite de Ballanche, reprennent le principe de la palingénésie, c’est-à-dire de la métamorphose, de la transformation évolutive (dans le sens du progrès, pour Ballanche) du Divin, que ce dernier fût incarné par tel ou tel Dieu, ce n’est pas l’essentiel. Or, au moment du romantisme désenchanté, après 1830, on a le sentiment qu’il soit possible que la fin des transformations a lieu : Dieu serait mort. Il n’existerait plus de Divin. Nerval va chercher la vraie vie dans le rêve. Voir aussi Pascal, au XVIIe siècle, qui rappelle la phrase de Plutarque (Pensée, 695) : « Le grand Pan est mort. »]

[phrase de Jean-Paul Richter, reprise, par intermittence, par Vigny et Nerval. Vigny et Nerval, à la suite de Ballanche, reprennent le principe de la palingénésie, c’est-à-dire de la métamorphose, de la transformation évolutive (dans le sens du progrès, pour Ballanche) du Divin, que ce dernier fût incarné par tel ou tel Dieu, ce n’est pas l’essentiel. Or, au moment du romantisme désenchanté, après 1830, on a le sentiment qu’il soit possible que la fin des transformations a lieu : Dieu serait mort. Il n’existerait plus de Divin. Nerval va chercher la vraie vie dans le rêve. Voir aussi Pascal, au XVIIe siècle, qui rappelle la phrase de Plutarque (Pensée, 695) : « Le grand Pan est mort. »]

[…] le mot de Nietzsche nomme la destinée de vingt siècles d’Histoire occidentale. [Pour Heidegger, la « mort de Dieu » est contenue dans le devenir de la métaphysique platonicienne, et dans le christianisme.]

[…] les noms de « Dieu » et de « Dieu chrétien » sont utilisés, dans la pensée nietzschéenne, pour désigner le monde suprasensible en général.

Ainsi le mot « Dieu est mort » signifie : le monde suprasensible est sans pouvoir efficient.

Ainsi le mot « Dieu est mort » constate qu’un néant commence à s’étendre.

Il ne suffit pas de se réclamer de sa foi chrétienne ou d’une quelconque conviction métaphysique pour être en dehors du nihilisme. Inversement, celui qui médite sur le néant et son essence n’est pas nécessairement un nihiliste.

Le nihilisme est un mouvement historial [ne pas confondre avec « historique], et non pas l’opinion ou la doctrine de telle ou telle personne. Le nihilisme meut l’Histoire à la manière d’un processus fondamental à peine reconnu dans la destinée des peuples de l’Occident. Le nihilisme n’est donc pas un phénomène historique parmi d’autres, ou bien un courant spirituel qui, à l’intérieur de l’histoire occidentale, se rencontrerait à côté d’autres courants spirituels, comme le christianisme, l’humanisme ou l’époque des lumières.

Le nihilisme est bien plutôt, pensé en son essence, le mouvement fondamental de l’Histoire de l’Occident [C’est pourquoi invoquer la « perte des valeurs » à partit de mai 68 relève de la vacuité intellectuelle la plus profonde]. Il manifeste une telle importance de profondeur que son déploiement ne saurait entraîner autre chose que des catastrophes mondiales. Le nihilisme est, dans l’histoire du monde, le mouvement qui précipite les peuples de la terre dans la sphère de puissance des Temps Modernes.

Le nihilisme est bien plutôt, pensé en son essence, le mouvement fondamental de l’Histoire de l’Occident [C’est pourquoi invoquer la « perte des valeurs » à partit de mai 68 relève de la vacuité intellectuelle la plus profonde]. Il manifeste une telle importance de profondeur que son déploiement ne saurait entraîner autre chose que des catastrophes mondiales. Le nihilisme est, dans l’histoire du monde, le mouvement qui précipite les peuples de la terre dans la sphère de puissance des Temps Modernes.

[…] il n’est pas seulement un phénomène de notre siècle, ni même du XIXe siècle... »

Le nihilisme n’est pas non plus le produit de certaines nations. Quant à ceux qui s’en croient exempts, ils risquent fort d’être ceux qui le développent le plus intensément. [Que les nietzschéens bottés en prennent de la graine!].

Le discours du forcené nous dit précisément que le mot « Dieu est mort » n’a rien à voir avec la trivialité banale des opinions de ceux qui « ne croient pas en Dieu ». Car ceux qui ne sont, de cette manière, que des incroyants, ceux-là ne sont pas encore atteints par le nihilisme en tant que destination de leur propre Histoire.

Dans « Dieu est mort », le terme Dieu, pensé selon l’essence, entend le monde suprasensible des idéaux qui renferment, par-dessus la vie terrestre, le but de cette vie, la déterminant ainsi d’en haut et, en quelque sorte, du dehors.

La Métaphysique est le lieu historial dans lequel cela même devient destin, que les Idées, Dieu, l’Impératif Moral, le Progrès, le Bonheur pour tous, la Culture et la Civilisation perdent successivement leur pouvoir constructif pour tomber finalement dans la nihilité. Ce déclin essentiel du suprasensible, nous l’appelons sa décomposition (Verwesung). Ainsi l’incroyance en tant qu’apostasie du dogme chrétien n’est donc jamais le fondement ou l’essence du nihilisme, mais toujours sa conséquence ; car il se pourrait bien que le christianisme lui-même fût déjà une conséquence et une forme du nihilisme.

13:47 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nihilisme, friedrich nietzsche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le monde après l'accord de Turnberry

Le monde après l'accord de Turnberry

Source: Dissipatio, #77, Gruppo editoriale MAGOG · Via Boezio · Roma · Roma, LAZ 00193 · Italy - redazione@dissipatio.it

Dans un salon luxueux du complexe hôtelier de Turnberry, sur la côte écossaise, le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont conclu l'accord commercial le plus controversé depuis longtemps. L'accord prévoit un droit de douane uniforme de 15% sur les importations européennes aux États-Unis, soit la moitié du tarif de 30% que Trump avait menacé d'appliquer en l'absence d'un accord valable à compter du 1er août, tout en garantissant aux exportateurs américains un accès au marché européen sans droits de douane sur une large gamme de produits.

L'accord prévoit également des engagements contraignants de la part de l'Union européenne à investir environ 600 milliards de dollars sur le marché américain et à importer pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine au cours des trois prochaines années, en plus d'acheter d'importantes quantités de matériels militaires fabriqués aux États-Unis.

La rencontre a été précédée de plusieurs mois de négociations intenses entre Bruxelles et Washington, le bloc européen étant sous pression en raison de l'échéance imminente du 1er août et de la perspective concrète d'une escalade qui aurait entraîné des droits de douane pouvant atteindre 50% sur l'acier et l'aluminium. Trump, qui a qualifié cet accord de « plus grand accord commercial jamais signé », a souligné que celui-ci renforcerait les relations transatlantiques après des années de ce qu'il a décrit comme un commerce « profondément injuste et déséquilibré » au détriment des États-Unis. Ursula von der Leyen, tout en reconnaissant la dureté de l'accord, l'a qualifié de « meilleur résultat possible dans ces circonstances », soulignant la valeur de la prévisibilité et de la stabilité qu'il garantit aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique.

Il existe une convergence substantielle sur l'interprétation du contenu de l'accord : il s'agit d'un accord politique préliminaire, qui n'est pas encore juridiquement contraignant, prévoyant une liste initiale d'exemptions tarifaires - notamment les aéronefs, les pièces d'aéronefs, les équipements pour semi-conducteurs, certains produits chimiques, les médicaments génériques et une sélection de produits alimentaires - tout en laissant ouverte la possibilité d'allonger cette liste dans les semaines à venir, dans l'attente de la rédaction des textes juridiques officiels.

Le tarif de 15% sur les autres catégories a été fixé comme plafond, mais le président Trump a précisé qu'il se réservait le droit de l'augmenter unilatéralement si l'UE ne respectait pas ses engagements en matière d'industrie, d'énergie et d'investissements. Le secteur sidérurgique fait exception: le droit de 50% sur l'acier et l'aluminium reste en vigueur car, selon Trump, il s'agit d'une mesure « globale » de sécurité nationale, et non bilatérale, une décision accueillie avec une grande déception par les lobbies industriels européens, en particulier allemands.

L'industrie automobile européenne, en particulier Mercedes-Benz, Volkswagen et BMW, a toutefois évité le pire, puisque les droits de douane sur les importations de véhicules ont été réduits de 27,5% à 15%, un seuil qui reste toutefois supérieur à l'objectif à long terme de l'UE, qui est de supprimer les barrières douanières réciproques dans ce secteur.

Les réactions politiques au sein du bloc européen ont été mitigées: le chancelier allemand Friedrich Merz a salué la capacité de l'UE à éviter une « escalade inutile », tout en reconnaissant que l'économie allemande, fortement orientée vers l'exportation, subira néanmoins un impact négatif ; le ministre des Finances, Lars Klingbeil, a parlé d'un « accord qui freine la croissance », tandis que le président de la commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange, a qualifié les droits de douane de « déséquilibrés » et l'accord d'engagement qui pèse sur les finances de l'Union européenne.

En France, les propos ont été plus durs : le Premier ministre a parlé d'une « journée sombre pour l'Europe », affirmant que Bruxelles avait cédé à une négociation trop déséquilibrée, soulignant également l'absence de contre-mesures concrètes à l'égard des États-Unis. Le traité, précisément parce qu'il s'agit d'un accord-cadre, devra maintenant être traduit en un texte juridique : selon des analogies avec des accords précédents, tels que celui conclu avec le Royaume-Uni après le Brexit, on estime que le processus législatif et technique prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu'il ne devienne pleinement applicable des deux côtés de l'Atlantique.

Lagardenomics, ou la liquidation totale

Les propos de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a proposé de répondre aux futures politiques économiques de Trump en encourageant une plus grande consommation américaine, ont suscité de vives discussions. Une opposition à la dynamique du « tit-for-tat », c'est-à-dire « œil pour œil », qui, en l'absence de réciprocité, aura sans doute des répercussions concrètes.

Les marchés financiers ont réagi positivement : les actions européennes ont atteint leur plus haut niveau en quatre mois, l'indice Euro Stoxx 600 étant en hausse et les indices allemands et français progressant, tandis que le taux de change euro-dollar s'est légèrement raffermi en raison de la réduction de l'incertitude. Les analystes soulignent toutefois que, même si l'accord apporte une certaine stabilité, il ne modifie pas le cadre structurel du commerce international : il s'agit avant tout d'une solution d'urgence qui évite le conflit et lie l'Europe à des obligations économiques et stratégiques imposées par les décisions politiques américaines. De nombreux commentateurs y voient un accord asymétrique qui renforce le pouvoir de négociation américain, utilisant les menaces tarifaires comme un moyen d'obtenir des concessions substantielles en matière d'investissements et d'achats énergétiques et militaires.

Cet accord s'inscrit dans une stratégie commerciale plus large menée par l'administration Trump ces derniers mois: après des accords similaires avec le Japon, le Royaume-Uni, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines, l'UE est désormais le dernier grand partenaire à conclure un accord-cadre avant la fameuse échéance du 1er août, qui aurait entraîné des droits de douane à l'échelle mondiale.

L'ampleur des contraintes en matière d'achats d'énergie (250 milliards par an jusqu'en 2027, pour un total de 750 milliards) et des investissements promis (600 milliards au-delà des niveaux actuels) représente une charge importante pour les caisses européennes, mais a été présentée comme un signe de bonne volonté pour éviter des sanctions plus sévères.

De nombreux secteurs stratégiques européens - de l'automobile à la pharmacie, de l'aérospatiale aux produits alimentaires géographiques - restent dans l'expectative, dans l'attente des textes définitifs et des listes d'exemptions. Le secteur des alcools fait également l'objet de négociations parallèles, tandis que l'agroalimentaire européen conserve certaines protections liées aux normes sanitaires et environnementales, refusant toute concession sur les produits non conformes à la réglementation communautaire.

Dans le débat italien, Marco Palombi, dans Il Fatto Quotidiano, a dénoncé le « complexe de subordination européenne », affirmant que Bruxelles a accepté des conditions défavorables pour éviter une guerre commerciale, tandis que l'administration Trump a imposé son agenda économique comme un instrument de pouvoir géopolitique. Pour M. Palombi, l'UE aurait dû saisir cette occasion pour relancer une politique industrielle autonome, au lieu d'« acheter la paix » avec l'énergie et les armes américaines.

Moreno Bertoldi et Marco Buti, dans un éditorial conjoint publié dans Il Sole 24 Ore, ont parlé d'un « accord amer » : selon eux, l'Europe a renoncé à jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale, choisissant plutôt une posture défensive qui renforce son déficit stratégique vis-à-vis de Washington. Bertoldi et Buti soulignent que l'UE a cédé en échange d'une trêve fragile, acceptant un droit de douane de 15% et des engagements économiques lourds sans obtenir de véritables contreparties structurelles.

Veronica De Romanis, tout en reconnaissant la nécessité d'éviter une escalade, a exprimé des doutes quant à l'impact macroéconomique de l'accord, notamment en ce qui concerne la contrainte sur les achats d'énergie : selon elle, il s'agit d'un accord qui affaiblit l'autonomie stratégique européenne alors que le contexte international exigerait le contraire.

Enfin, Stefano Folli, dans les colonnes de La Repubblica, a donné une lecture politique de l'accord, le qualifiant de « concession nécessaire », fruit d'un leadership européen faible, plus soucieux de contenir les pressions internes que de défendre une vision stratégique commune. M. Folli a invité l'Italie à ne pas se limiter à un rôle de spectateur passif dans les relations entre Bruxelles et Washington, mais à se positionner comme un interlocuteur proactif capable de médiation entre les intérêts du bloc et ceux des pays membres.

Dans les jours qui ont suivi l'annonce en Écosse, la Commission européenne s'est engagée auprès des gouvernements nationaux pour approuver le cadre, mais le pouvoir de ratification appartient à Bruxelles et le veto de certains États capables de bloquer le processus n'est pas attendu. La guérilla politique interne semble plus symbolique que substantielle, même si l'Italie, comme l'Allemagne, a exprimé des inquiétudes quant au poids économique de l'opération.

L'accord signé en Écosse marque un tournant dans les relations commerciales transatlantiques : d'une part, il évite une crise imminente, d'autre part, il établit une structure contractuelle dans laquelle l'Europe accepte des droits de douane élevés, des engagements financiers et une dépendance énergétique et stratégique vis-à-vis des États-Unis, tandis que ces derniers conservent la liberté de réinterpréter ou de remodeler les termes futurs. Si l'objectif européen était de préserver la paix commerciale, l'accord a été atteint, mais il est évident que cet accord consolide et fige un rapport de force qui aura inévitablement des répercussions politiques de ce côté-ci, à court et à long terme.

13:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, droits de douane, europe, affaires européennes, union européenne, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook