dimanche, 13 janvier 2008

Quand les soixante-huitards passent à l'autre bord...

Dimitrij GRIEB :

Quand les soixante-huitards passent à l’autre bord…

Ils couraient au pas de charge dans les rues de Berlin, de Paris et même de Vienne en scandant des slogans d’extrême gauche, prenaient d’assaut les auditoires des universités, se battaient sauvagement contre la police dans les rues. Et de fait, en l’année 1968, le monde semblait sorti de ses gonds. Et pas seulement parce que des étudiantes, en signe de protestation, exhibaient leurs seins nus au visage de professeurs médusés et désarçonnés –heureusement que ces féministes étaient encore jeunes à l’époque ! Mais surtout parce que la classe politique dominante, dans la portion d’Europe qui n’était pas sous la férule communiste soviétique, a sérieusement redouté que les peuples n’accepteraient plus, à terme, la coopération militaire avec les Etats-Unis, grande puissance protectrice à l’époque de la Guerre Froide. Les rapports sur la manière, dont les troupes américaines menaient leur guerre en Indochine ex-française, et sur les crimes qu’elles y commettaient, servaient de prétexte à toute une jeunesse pour se réclamer non seulement de l’anticapitalisme, mais aussi de l’antiaméricanisme et de l’anti-impérialisme.

En République Fédérale allemande, tout un éventail d’organisations, situées idéologiquement à la gauche de la gauche, émergeaient dans le paysage politique, en marge de l’établissement. Parmi elles, le SDS ou « Sozialistischer Deutscher Studentenbund », qui, sous son autre appellation d’ « Opposition extra-parlementaire » (en allemand : « Ausserparlamentarische Opposition » ou « APO »), entendait, sur le long terme, renverser l’établissement politique, bouleverser les certitudes et conventions de la société. Dans un premier temps, cette jeunesse s’était dressée contre « tout le moisi (« Muff ») de mille ans d’âge accumulé sous les robes (des professeurs d’université) ». Elle avait pris pour armes intellectuelles les livres de la « théorie critique » de l’Ecole de Francfort. Aujourd’hui, ces révolutionnaires de la fin des années 60 sont sur le point de prendre leur retraite. L’APO annonçait une « longue marche » à travers les institutions et ses porte paroles de l’époque imaginaient que cette pérégrination combattante prendrait plus de temps : rapidement, les trublions ont réussi à occuper les postes qu’ils briguaient. Dans tous les domaines clefs des sociétés ouest-européennes, soit dans l’éducation, l’art, la culture, les médias, on les a accueillis avec bienveillance ; ce fut pour eux le succès assuré et ils ont donné le ton. Tous ceux qui n’ont pas franchi la limite fatale en s’engageant dans la clandestinité armée, le terrorisme de la « Rote Armee Faktion » de Baader, ont réussi en politique dans le cadre du parti des « Verts », ont reçu des titres de docteur et de docteur honoris causa, sont devenus ministres ou conseillers, avec, à la clé, des honoraires plantureux.

Quelques figures de proue de la révolte étudiante, comme Klaus Rainer Röhl, l’ex-mari de la terroriste ouest-allemande Ulrike Meinhof, à l’époque éditeur de l’organe central du mouvement extra-parlementaire, la revue « konkret », posent aujourd’hui un jugement très négatif sur le mouvement de 68. Leurs jugements sont en effet fort sévères et partiellement, dois-je dire, moi, qui n’ai pas un passé de gauche, injustifiés dans leur dureté. Certes, il est de bon ton de dire que, dans l’histoire allemande, il n’y a eu qu’une et une seule phase, où tout fut carrément mauvais et même atroce ; il n’en demeure pas moins que l’après-guerre avait généré une atmosphère terriblement viciée (« Mief »), où la société était satisfaite d’elle-même, où l’hypocrisie petite-bourgeoise étouffait tous les élans et où dominait une sous-culture sans relief faite de loisirs à deux sous et de variétés d’une épouvantable platitude ; tout cela a contribué à donner à la jeune génération un sentiment général d’asphyxie. Nous étions évidemment dans l’après-guerre, après 1945 qui avait sonné le glas de l’idéal national-socialiste de la « Communauté populaire » (= « Volksgemeinschaft ») et il n’aurait pas été opportun de quitter, tant sur le plan politique que sur le plan social, le droit chemin du juste milieu, de la moyenne, de la médiocrité (ndt : le pionnier belge du socialisme, Edmond Picard, aurait dit du « middelmatisme », vocable qu’il forgea pour désigner la médiocrité belge, et qui traduit bien la notion allemande de « Mittelmass »). Pour bien comprendre ce que je veux dire ici, rappelons-nous ce qu’a dit Günter Grass l’an passé, lui qui fut pendant plusieurs décennies le thuriféraire de la SPD, sur son engagement dans la Waffen SS qu’il avait auparavant si soigneusement occulté ; c’était, a-t-il déclaré, l’esprit « anti-bourgeois » de cette milice du parti national-socialiste qui l’avait fasciné.

Après le miracle économique de la RFA, il n’y avait plus de place dans la nouvelle société allemande pour une armée « anti-bourgeoise », quelle qu’en ait été l’idéologie. Certes, quand on voulait se détourner des choses purement matérielles, on avait le loisir de lire les existentialistes français, et c’était à peu près tout. Ces existentialistes, regroupés autour de Sartre, niaient la religion et développaient une anthropologie particulière, où l’homme n’était plus qu’un être isolé dans un monde insaisissable et dépourvu de sens. Des livres comme « L’homme révolté » ou « Le mythe de Sisyphe » d’Albert Camus étaient les références cardinales de cette époque, pour tous ceux qui pensaient échapper à la culture superficielle des années 50 et 60.

La plupart des faiseurs d’opinion actuels, qui tiennent à s’inscrire dans la tradition de 68, affirment, sans sourciller, que l’intelligence est à gauche, et à gauche uniquement, ce que prennent pour argent comptant tous les benêts qui n’ont jamais eu l’occasion de connaître des figures comme Martin Heidegger, Ernst Jünger, Helmut Schelsky, Carl Schmitt ou Arnold Gehlen, dont les idées ne sont certainement pas classables à gauche.

Il est un dicton courant qui nous dit : celui qui, à vingt ans, n’est pas à gauche, n’a point de cœur, et celui qui l’est toujours à quarante ans n’a pas de cervelle. Parmi les anciens dirigeants du mouvement extra-parlementaire de 68, nombreuses sont toutefois les personnalités qui se sont éloignées de l’extrémisme de gauche.

Je viens de citer Klaus Rainer Röhl, l’ancien époux d’Ulrike Meinhof. Il fait bien évidemment partie de cette brochette d’esprits libres qui ont tourné le dos à leurs anciens engouements, parce qu’ils sont restés fidèles à l’idéal même de critique, un idéal qui ne peut tolérer les ritournelles, les figements. Röhl fait partie désormais de la petite phalange d’intellectuels qui critiquent avec acribie les mutations sociales de masse, que les idées de 68 ont impulsées. Bernd Rabehl, figure de proue du SDS étudiant, ainsi que de l’APO, en appelle, sans jamais ménager ses efforts, à l’esprit critique pour que l’on brise bientôt tous les liens par lesquels l’héritage intellectuel de 68 nous paralyse. Günter Maschke, jadis animateur pétulant de la « Subversive Aktion », est devenu, au fil du temps, journaliste en vue du principal quotidien allemand, la « Frankfurter Allgemeine Zeitung », avant d’abandonner cette position et de s’adonner pleinement à l’exégèse de l’œuvre immortelle de Carl Schmitt.

Cette liste de dissidents de la dissidence, devenue établissement, est bien sûr plus longue. Nous ne donnons ici que quelques exemples. Dépasser le marxisme, dont la logique est si fascinante, est un dur labeur intellectuel. Seuls les esprits vraiment forts peuvent avouer, aujourd’hui, qu’ils se sont trompés ou mépris dans leurs meilleures années, à l’époque de cette haute voltige intellectuelle dans nos universités.

La question se pose aujourd’hui : y a-t-il des passerelles voire des points de réelle convergence entre les idées du mouvement de 68 et le conservatisme (révolutionnaire ou non) ? La critique de la culture de masse abrutissante qui nous vient principalement des Etats-Unis, la critique de la folie consumériste et de la saturation qu’elle provoque, mais aussi la volonté de préserver l’environnement naturel de l’homme, sa « Heimat », sa patrie charnelle, sont autant de thématiques, d’idées et d’idéaux que l’on retrouve, sous d’autres appellations ou formules, dans l’héritage intellectuel du conservatisme ou des droites. Ni Maschke ni Rabehl ni Röhl ni les autres ni a fortiori un Horst Mahler ne sont devenus des intellectuels « bourgeois » aujourd’hui. Loin s’en faut ! Mais, si l’on réfléchit bien, au temps de leur jeunesse, un Ernst Jünger ou un Carl Schmitt seraient-ils allés siroter un p’tit kawa avec une Angela Merkel… ?

Dimitrij GRIEB.

(article paru dans l’hebdomadaire viennois « zur Zeit », n°47/2007, trad. franç. : Robert Steuckers).

01:00 Publié dans Affaires européennes, Histoire, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 12 janvier 2008

Du symbolisme du joug et des flèches

Karlheinz WEISSMANN :

Du symbolisme du joug et des flèches

L’Espagne : pendant longtemps, elle fut l’exemple paradigmatique du passage tranquille de la dictature à la démocratie ; ses partis, si cruellement opposés les uns aux autres jadis, sont parvenus à un consensus tacite, n’ont pas cherché à réanimer les horreurs de la guerre civile. Il n’empêche que ce pays connaît, depuis quelques temps, une tentative de « réinterpréter le passé », correspondant à ce que nous avons connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale en pays allemands (la « Vergangenheitsbewältigung »).

Dans le cadre de cette « réinterprétation » générale de l’histoire espagnole contemporaine, les mesures prises, surtout celles qui revêtent un caractère politico-symbolique, jouent un rôle important ; ces mesures ne concernent pas seulement l’espace public -on est en train d’enlever les dernières statues de Franco- mais aussi la sphère privée. Le Parlement espagnol vient de décider une loi qui pourrait obliger l’Eglise à enlever dans ses bâtiments tous les emblèmes qui, d’une manière ou d’une autre, rappelleraient le régime franquiste ou le camp des Nationaux pendant la guerre civile. Cette loi vise essentiellement le symbole de l’ancien parti porteur d’Etat, la Phalange, soit le symbole du joug et des flèches.

Le Joug et les Flèches étaient, à l’origine, des images chères à Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. Ce couple, que l’histoire désigne sous le nom de « Rois catholiques », avait uni, par son mariage, ses terres éparses pour en faire le Royaume d’Espagne unifié. C’est pourquoi il a choisi justement le symbole du joug et des flèches, parce que les lettres initiales de ces deux mots correspondaient aux prénoms des époux : Isabelle arborait un ensemble de flèches (en espagnol « flechas », avec un « F » comme dans « Ferdinand ») et Ferdinand arborait un joug (en espagnol « yugo », avec un « Y » comme dans « Ysabella »).

Les deux symboles ont une histoire qui remonte à l’antiquité : le jeu de flèches symbolise l’unité, une unité qui s’appliquait parfaitement à la nouvelle Espagne d’Isabelle et de Ferdinand, tandis que le joug ne se référait nullement à la soumission ou à l’humilité, mais plutôt à leur contraire, soit au désir d’empire. Le joug du symbole espagnol se réfèrerait à l’histoire légendaire d’Alexandre le Grand qui aurait défait et libéré un char attaché à un joug et à un timon par le « nœud gordien », qu’il trancha d’un coup d’épée. Cette action eut lieu parce qu’un oracle avait promis que celui qui réussirait à trancher le nœud, conquerrait l’Orient. L’honneur de Ferdinand, après avoir chassé les Maures de Grenade et après avoir conféré à Colomb la mission de trouver une voie maritime vers les Indes, était de se poser comme un nouvel Alexandre et de soumettre l’Orient pour la gloire de l’Espagne et de la religion chrétienne.

Ferdinand et Isabelle placèrent toutefois le joug et les flèches à côté de l’aigle johannite, un aigle noir avec auréole, symbole de l’Evangéliste dans la Bible, portant sur son poitrail les armes de l’Etat espagnol. Après la mort du couple royal, l’emblème du joug et des flèches tomba rapidement en désuétude et ne fut redécouvert que par le nationalisme espagnol moderne, qui voulait renouer avec un passé glorieux et entendait illustrer cette volonté en exhumant des symboles quasiment oubliés.

D’abord, ce furent deux journalistes, Rafael Sanchez Masas et Gimenez Caballero, qui militèrent pour le retour de ce symbole ; ensuite, en 1931, le national-syndicaliste Ramiro Ledesma Ramos utilisa le joug et les flèches dans le titre de son hebdomadaire « La Conquista del Estado ». La même année, Ledesma Ramos fonda les « Juntas de Ofensiva Nacional Syndicalista », en abrégé les JONS, dont la symbolique utilisait les couleurs noire et rouge des anarcho-syndicalistes, en les complétant du joug et des flèches (en rouge sur un drap avec bandes noire et rouge), afin de se démarquer clairement de la symbolique des forces de gauche.

Les JONS s’unirent en 1934 à la Phalange fondée par José Antonio Primo de Rivera ; la nouvelle organisation, fruit de la fusion, utilisa immédiatement le joug et les flèches dans sa symbolique. La fusion entre Phalange et JONS avait un style nettement fasciste, ce qui, à l’époque, exerçait une réelle fascination sur la jeunesse espagnole. José Antonio fut arrêté dès mars 1936, puis, au début de la guerre civile, condamné à mort à la suite d’un procès spectacle et finalement fusillé en novembre. La Phalange était dès lors sans chef. Franco la fusionna avec les monarchistes. La nouvelle union s’appela la « Falange Espanola Tradicionalista y de la JONS », devint le parti monopole de l’Espagne franquiste. L’emblème du joug et des flèches fut conservé, car Franco aimait renouer, lui aussi, du moins symboliquement, avec le passé glorieux de l’Empire espagnol.

A dater du 20 août 1936, le joug et les flèches furent incorporés dans les armes de l’Etat et, comme au temps des Rois catholiques, placés à côté de l’aigle johannite. Mais leur subordination, sur le plan optique, dans ces nouvelles armes d’Etat, révèle d’une certaine manière l’absence d’influence réelle du phalangisme authentique sous le régime de Franco.

Karlheinz WEISSMANN.

(article paru dans l’hebdomadaire berlinois « Junge Freiheit », n°45/2007, trad. Franç.: Robert Steuckers).

00:55 Publié dans Histoire, Politique, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Création de l'AFRICOM

Johann F. BALVANY :

Etats-Unis : nouvel impérialisme en Afrique

Sans tenir compte, en apparence, ni des revers subis au Proche et au Moyen Orient ni des pertes croissantes en hommes et en matériel qu’exige l’exportation néo-conservatrice de « la liberté et de la démocratie » ni de l’anti-américanisme en pleine expansion, Washington a annoncé la création, le 30 septembre 2007, de l’ « American Africa Command » ou « AFRICOM ». Paul Wolfowitz, ancien planificateur zélé de la guerre en Irak et ex-chef de la Banque mondiale (qui a échoué si lamentablement dans ses fonctions), a déclaré sans détours : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ».

L’AFRICOM est une unité d’un millier d’hommes placée sous le commandement d’un général à quatre étoiles, William « Kip » Ward, 58 ans : elle a pour mission de tenir le continent noir en main, selon les intérêts stratégiques, énergétiques et politiques des Etats-Unis. L’AFRICOM est donc mis sur pied au moment même où la Chine effectue, depuis un certain temps déjà, des achats considérables de matières premières dans la zone du Sahel et au Sud de celle-ci ; 600.000 « fourmis bleues » chinoises y résident déjà en tant que travailleurs hôtes des pays africains. La Chine a investi pour des milliards de dollars en Afrique, sans imposer aux Africains des conditions politiques comme le fait l’Occident pour aligner le continent sur des critères soi-disant « démocratiques ». Grâce à cette souplesse idéologique chinoise, le « staathouder » en Afrique d’Oussama Ben Laden, diplômé de la Sorbonne de Paris, Hassan Al Turabi, a pu conforter ses positions à Khartoum au Soudan. Depuis la capitale de l’ex-Soudan anglo-égyptien, il peut tranquillement prêcher et organiser la Djihad, la Guerre Sainte, contre l’Amérique & Co., notamment au Darfour. Le ministre autrichien de la défense, Norbert Darabos, entend envoyer dans le Tchad voisin, une centaine de soldat de notre armée fédérale (idem pour la Belgique : Flahaut voulait aussi y envoyer nos soldats). Pour tous ceux qui ont quelques connaissances de la région, c’est envoyer nos hommes dans un chaudron extrêmement dangereux où plus d’un risquent de revenir au pays en cercueil.

Depuis février 2007, le Général Ward, Afro-Américain d’origine, cherche un site pour y établir le quartier général de son AFRICOM. Mais sans succès jusqu’ici. Un seul des 53 Etats africains, en l’occurrence le Libéria, a accepté d’accueillir éventuellement les GIs. Quatorze autres, rassemblés au sein de la SADC (« South African Development Community »), ont annoncé qu’ils ne souhaitaient pas la présence de militaires américains sur leur sol et qu’ils imposeraient des sanctions à tout pays africain qui accueillerait les guerriers de Bush. Quant aux GIs qui sont stationnés dans la Corne de l’Afrique, à Bab El Mandeb (en arabe : « la Vallée des Larmes »), sur le territoire de Djibouti, ils vivent déjà fort dangereusement. La Somalie voisine vit un bain de sang permanent ; la CIA installée en Ethiopie tire les ficelles de ce jeu sordide, grâce à l’hospitalité que lui fournit Meles Zenawi, un Saddam Hussein africain qui fait de bonnes affaires avec Washington depuis Addis Abeba, exactement comme son malheureux homologue irakien jadis.

L’Ethiopien Zenawi règne à Addis Abeba sans être animé du moindre scrupule moral, à l’instar de l’OUA qui tient son quartier général dans la capitale abyssine. Pendant tout ce temps, le Pentagone recrute du personnel pour l’ « United States Africa Command ». Les recruteurs demandent évidemment du professionnalisme, de la créativité, promettent de nouvelles structures de commandement innovantes et modernes et surtout des salaires très élevés. Cette politique de recrutement est pratiquée dans le monde entier, notamment à partir de la grande base américaine de Stuttgart en Allemagne, depuis septembre dernier. L’AFRICOM a déjà dévoilé le site de son premier établissement : ce sera l’île de Sao Tomé dans le Golfe de Guinée, à côté de Principe, ex-île portugaise. Les Etats-Unis y construisent une formidable base de radar qui coûtera dix millions de dollars. Cette station contrôlera toutes les activités possibles et imaginables dans un vaste rayon, surtout la circulation maritime, car 25% des besoins pétroliers des Etats-Unis y transitent. Bientôt ce seront 35%.

En tenant compte des expériences d’autres régions du monde depuis l’établissement du régime néo-conservateur de Bush, l’Afrique du Sud s’est posée comme le porte-étendard de la résistance africaine contre les nouveaux appétits de l’Oncle Sam dans la région. Mosjuoa Lekota en a appelé à un boycott panafricain contre les tentatives de pénétration du continent noir par l’AFRICOM. Sa qualité de ministre des affaires étrangères sud-africain lui permet d’avertir les autres Etats du continent des conséquences mortelles qui pourraient s’ensuivre si les Africains n’écoutent pas son cri d’alarme. Au Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Libye, mais aussi en Afrique de l’Est et de l’Ouest, on craint que la présence de l’AFRICOM ne provoque des soulèvements et des guérillas islamistes, que les Etats locaux, trop pauvres, ne pourraient contenir. Qui plus est, les promesses, annoncées avec fracas, de l’UE et des Etats-Unis, d’apporter une aide économique accrue aux pays africains, se sont révélées finalement bien chiches. L’Europe bruxelloise et Washington ont donc tous deux une politique bien différente de celle de la Chine qui procède de manière bien plus discrète et plus efficace que l’Occident.

Il y a quelque 35 ans, un candidat américain du parti démocrate, George McGovern, avait déclaré dans un entretien accordé au « Wiener Kurier » autrichien, que l’Amérique n’avait aucun intérêt vital à aller défendre en Afrique, par la force des armes. Raison pour laquelle les Etats-Unis n’avaient rien fait à l’époque pour soulager leur allié portugais de l’OTAN et l’avait de facto laisser tomber, lorsqu’il combattait, avec peu de moyens, les rébellions d’Angola, du Mozambique et de Guinée Bissau, rébellions téléguidées pourtant par les Soviétiques. Tant et si bien que ce sont des régimes marionnettes du Kremlin qui s’étaient installés dans ces trois pays, ainsi que sur les îles de Sao Tomé et de Principe. En 1975, ces régions furent plongées dans des guerres civiles atroces, entraînant une pauvreté épouvantable dont les retombées se font ressentir jusque aujourd’hui. Les Etats-Unis n’ont rien fait à l’époque pour épargner à ces peuples africains une misère effroyable. Aujourd’hui, l’ennemi qu’ils déclarent combattre est l’islamisme et non plus le communisme, mais, comme ils ont aussi téléguidé des islamismes contre les communismes, il y a plutôt lieu de croire qu’ils ne combattent en fait ni l’un ni l’autre, téléguident à l’occasion et les uns et les autres, selon leurs propres intérêts, et visent plutôt la présence chinoise qui s’avère partout fort efficace et déploie énormément d’énergies (ndt : autre objectif : supplanter les Européens partout en Afrique, surtout les Français, en dépit des risettes à l’Oncle Sam que commet Sarközy à tour de bras).

L’AFRICOM réussira-t-il par son existence et sa présence en Afrique à améliorer la situation générale du continent noir, ou du moins à l’infléchir vers un peu plus de bien-être, ou, au contraire, ne s’installera-t-il là-basd que pour défendre les intérêts stratégiques et commerciaux des seuls Etats-Unis ? Quant à cette défense des intérêts américains, l’assurera-t-il avec toute l’efficacité voulue ? On peut en douter. Les sceptiques feront simplement allusion à la crise permanente qui affecte le Darfour et le plonge dans la catastrophe.

Johannes F. BALVANY.

(article paru dans le magazine autrichien « Aula », publié à Graz, novembre 2007 ; trad. franç. : Robert Steuckers).

00:20 Publié dans Défense, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 11 janvier 2008

P. Maugué: questions à la ND

Un texte du regretté Pierre Maugué, décédé prématurément, sur la ND, rédigé dans le feu de la polémique qui avait opposé ses différentes fractions en l'an 2000. Texte toujours instructif, à lire avec le recul qu'impose le temps écoulé...

Pierre MAUGUE :

Questions à la "Nouvelle Droite"

La ND française à la croisée des chemins

La Nouvelle droite française se trouve à la croisée des chemins. Elle n’embraye plus, comme jadis, sur les réalités politiques, économiques, sociales et sociétales de notre époque. Si elle parvient encore à identifier la plupart des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés[1],elle les analyse de plus en plus du point de vue de Sirius, sans indiquer, sinon des solutions, du moins des voies qui pourraient être sérieusement explorées pour sortir de l’impasse. Elle emploie de plus en plus le langage descriptif et explicatif de l’historien ou du sociologue pour dessiner le monde qui est en train de se construire (ou de se détruire), renonçant à essayer de le changer, et tournant résolument le dos à toute possibilité d’action.

Déconnectant la théorie de la praxis (alors que d’autres déconnectent la praxis de la théorie), elle paraît plus avide d’être reconnue par l’intelligentsia en place que de peser sur le cours de l’histoire, avec tous les risques que cela comporte. Elle oublie que si Marx a eu une influence majeure sur l’histoire politique du dernier siècle, et non pas seulement sur l’histoire des idées, ce n’est pas en raison de son œuvre majeure, Das Kapital, destinée à un cénacle de spécialistes et que pratiquement personne (même parmi les grands leaders et intellectuels marxistes) n’est parvenu à lire en entier, mais par Le Manifeste communiste, fresque grandiose propre à enflammer les imaginations, et traduite dans pratiquement toutes les langues. C’est enfin par la création et l’animation de sections nationales de l’Internationale socialiste que les idées de Marx ont commencé à influer sur l’histoire du monde qui était en train de se faire.

La Nouvelle droite française et ses dirigeants paraissent, quant à eux, affligés du même défaut que la vieille droite d’Action française. En effet, si Charles Maurras fut un penseur qui ne manqua pas de lucidité, il eut une absence quasi totale de stratégie politique, et n’influa jamais réellement sur le cours des évènements.

Cette déconnexion entre théorie et praxis (Nouvelle droite) et entre praxis et théorie (droite populiste), est un écueil majeur, qui se retrouve, à des degré divers, dans toute l’Europe, mais qui semble atteindre son paroxysme en France.

Une série de questions mériteraient d’être débattues. Sans avoir la prétention d’être exhaustif, nous soumettons la liste suivante :

SUR LA FORME

1 - Peut-on prétendre défendre les traditions indo-européennes de l’Europe dans le cadre d’un mouvement dirigé d’une manière autocratique, contraire au principe de gouvernement des communauté d’hommes libres que l’on retrouve de la Grèce ancienne à la Scandinavie?

2 - Dans une société qui est rien moins que respectable, un souci constant de respectabilité ( qui n’est le plus souvent qu’un alignement sur la politique du politiquement correct) est-il justifié pour la Nouvelle droite ? Reflet d’une mentalité petite-bourgeoise chez ceux-là mêmes qui prêchent une morale aristocratique, est-il compatible avec la conquête de nouveaux territoires idéologiques ?

3 - La polémique ( forme ritualisée du duel) est-elle une arme qui peut être utilisée contre nos adversaires, sans compromettre le sérieux de notre discours ?[3] Faut-il réintroduire l’ironie et l’insolence dans le combat des idées et reprendre, à cet égard, la tradition d’Erasme et de Fischart ?

4 - Peut-on, par crainte d’être accusé de populisme, déconnecter la théorie de la praxis, et prétendre avoir une action sur l’évolution du monde uniquement par l’écrit et la parole ? L’action métapolitique ne comporte-t-elle pas le risque de devenir une justification de l’impuissance ?

SUR LE FOND

5 - Peut-on prétendre défendre la culture millénaire de l’Europe sans défendre prioritairement, avec la plus grande vigueur, toute atteinte portée au socle ethnique de cette culture ?

6 - La question de l’immigration peut-elle être considérée comme transcendant le traditionnel clivage gauche/droite ? Si tel est le cas, doit-on défendre l’idée que le peuple puisse s’exprimer par voie référendaire[4] sur la politique d’immigration et que, si nécessaire, la constitution de l’Etat soit modifiée à cet effet ?

7 - Indépendamment des positions idéologiques de chacun, peut-on, dans une Europe en plein déclin démographique, être en faveur d’une libéralisation excessive de l’avortement, voire même, promouvoir l’avortement ?

8 - La géopolitique est-elle un élément essentiel de toute réflexion politique, et peut-elle être crédible si elle ne s’appuie pas sur les données démographiques propres à l’époque envisagée ?

9 - Même si le fédéralisme ethnique peut apparaître comme le meilleur moyen de protéger la diversité ethno-culturelle de l’Europe, n’y a-t-il pas cependant un risque d’émiettement de souveraineté propre à affaiblir l’Europe, si ce principe est appliqué inconsidérément? Le danger existe-t-il que les Etats-Unis, ou d’autres ennemis de l’Europe, attisent les différences ethniques entre peuples européens pour en faire des facteurs de déstabilisation et les utiliser à leur profit (Diviser pour régner) ?

10- Toutes les religions monothéistes doivent-elles être considérées comme présentant un danger d’égale nature et de même ampleur dans l’optique d’une défense de la composante païenne de l’identité européenne ?

SUR LA STRATÉGIE

11 - Les idées de la Nouvelle droite peuvent-elles être efficacement défendues en Europe par des mouvements qui continuent (même s’ils restent en contact) à marcher en ordre dispersé, alors que l’orientation politique de l’Europe socialo-libérale est de plus en plus déterminée par des institutions communes, à Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg. ? Serait-il opportun de créer une structure de type fédératif pour harmoniser la doctrine et l’action des divers mouvements nationaux ?

12 - Des actions communes, à l’échelle européenne, pourraient-elles être envisagées sur des questions précises ? Par exemple, orchestration d’une campagne demandant que la procédure du référendum d’initiative populaire soit introduite dans tous les pays européens, afin que le peuple lui-même puisse se prononcer sur la politique d’immigration ?

Pierre MAUGUÉ.

00:50 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La symbolique politique du Loup

Karlheinz WEISSMANN :

La symbolique politique du Loup

Ces jours-ci, on conteste l’authenticité de la découverte récente, à Rome, d’une grotte où, prétend-on, l’on honorait les fondateurs de l’Urbs, Romulus et Remus. C’est un coup supplémentaire pour la Ville porteuse de tant de mythes, après que l’on ait nié l’authenticité de la Louve Capitoline, qui n’aurait pas d’origines dans l’Antiquité mais n’aurait été inventée qu’au cours de notre moyen âge. Quoi qu’il en soit, les enfants légendaires de la Louve sont tels qu’on les a toujours imaginés : paisibles sous le ventre du fauve, s’abreuvant à ses tétons.

Le choix de la Louve, comme mère de substitution, n’est nullement dû au hasard et s’explique en référence au père des jumeaux : Mars, le Dieu de la Guerre, qui se manifestait accompagné du Loup, emblème de son être intime, relevant de la même nature que l’animal totémique. Les Romains ont su exploiter ce lien Mars/Loup et utiliser le symbole du Loup dans leurs armées et sous de multiples variantes. Aux temps auroraux de la Ville, le Loup était l’emblème des légions et, jusqu’à l’ère impériale, les légions alignaient une partie de leurs effectifs, les vélites, légèrement armés, vêtus de peaux de loup et arborant des crânes de l’animal. Bon nombre de porte-drapeaux portaient également des peaux de loup. On peut aisément supposer qu’aux temps de Rome demeurait une réminiscence des très anciennes « compagnies du Loup », depuis longtemps oubliées, même au moment où Rome est sortie des ténèbres de la proto-histoire pour émerger dans la lumière des temps connus. Leur simple présence dans l’héritage romain rappelle l’existence de compagnies ou communautés similaires chez d’autres peuples indo-européens.

L’historien Georg Scheibelreiter nous signale, dans son œuvre, qu’aucun autre nom d’animal n’est aussi fréquent dans les noms ou prénoms personnels que celui du loup : du védique « vrka-deva », signifiant probablement « Dieu-Loup », en passant par le grec « Lykophron » (« Conseil de Loup ») ou le celtique « Cunobellinus » (« Chien ou Loup de Belenos »), jusqu’aux prénoms germaniques Wolf, Wulf, Wolfgang, Wolfram, Wolfhart. Lorsque l’on donnait un nom à un enfant, il n’y avait pas que la sympathie individuelle que l’on éprouvait à l’endroit de l’animal qui jouait, mais aussi le souhait de conférer à l’enfant ses qualités. Principalement, toutefois, jouaient des représentations religieuses, où l’on pensait obtenir une métamorphose rituelle en l’être vivant choisi pour le nom/prénom.

Jusqu’aux temps modernes, on a appelé « Werwolf » (loup-garou), les hommes qui avaient la capacité de se muer en loups ou étaient contraints de le faire. Ce mythème s’enracine vraisemblablement dans l’apparition d’individualités ou de communautés entrant en transe, vêtues de peaux, pour se transformer en bêtes échevelées. Les cultures préchrétiennes s’étaient déjà distanciées de tels phénomènes, même si les Romains avec Mars, ou les Grecs avec Zeus et Apollon honoraient des dieux accompagnés de loups. L’attitude dominante était un mélange de vénération et d’effroi, où ce dernier sentiment finissait toutefois par dominer : un loup, nommé Freki, suivait également le dieu germanique Wotan/Odin, mais les Germains croyaient aussi qu’au crépuscule des dieux, Odin lui-même allait être avalé par le loup Fenrir, aux dimensions monstrueuses. Dans l’Edda, l’Age du Loup correspond à l’Age sombre qui précède le Ragnarök.

Tous ces faits mythologiques expliquent pourquoi le loup, après la christianisation, ait perdu toute signification symbolique positive. Il était non seulement un indice de paganisme mais aussi et surtout la manifestation du mal en soi. Cette vision du loup s’est perpétuée dans nos contes. Le loup disparaît également des emblèmes guerriers de l’Europe ou n’y fait plus que de très rares apparitions.

En dehors de l’aire chrétienne, le loup n’a pas subi cet ostracisme. Il m’apparaît important de relever ici la vénération traditionnelle du loup chez les peuples de la steppe. Après l’effondrement de l’Union Soviétique, Tchétchènes et Gagaouzes se sont donné des drapeaux où figure le loup. Les Gagaouzes appartiennent à la grande famille des peuples turcs, qui ont, depuis des temps immémoriaux, considéré le loup comme leur totem. En Turquie, les Loups Gris, formation nationaliste, ont évidemment le loup comme symbole et saluent en imitant une tête de loup avec les cinq doigts de la main. Les Loups Gris professent l’idéologie pantouranienne qui entend rassembler tous les peuples turcs au sein d’un Empire uni.

Officiellement, l’organisation des Loups Gris a été interdite et dissoute en 1980, ce qui n’a diminué en rien la charge affective et l’attractivité du symbole du loup. Cette fascination pour le loup concerne également les Turcs émigrés en Europe, où personne n’est capable d’interpréter correctement cette symbolique. En Allemagne, personne ne comprend le sens réel de la chanson « Wolfszug » (= « Cortège du Loup ») du rappeur Siki Pa, frère de Muhabbet, qui a attiré récemment toutes les attentions sur lui :

« Fürchtet um euer Hab’ und Gut

Werdet brennen im Feuer…

Pakt der Wölfe zieht mit dem Wolfszug

Blutiger Horizont, der Tod friedlich ruht“.

(„ Craignez pour vos avoirs, pour vos biens,

Vous brûlerez dans le feu…

La meute de loups s’engage dans le cortège du Loup,

L’horizon est de sang et la mort repose en paix »).

Karlheinz WEISSMANN.

(article paru dans l’hebdomadaire berlinois « Junge Freiheit », n°51/2007, trad. franç. : Robert Steuckers).

00:40 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 10 janvier 2008

Les racines du mouvement écologique

Brigitte SOB :

Au-delà de la droite et de la gauche : les racines du mouvement écologique

Le concept d’ « écologie » fut utilisé pour la première fois en 1866 par Ernst Haeckel (1834-1919), qui entendait désigner, par ce terme, « toute la science des rapports de l’organisme avec le milieu extérieur environnant ». Ernst Haeckel était naturaliste et philosophe. Le monde universitaire a reconnu toute sa valeur scientifique grâce aux travaux de recherches qu’il avait accomplis dans le domaine de la biologie marine. Haeckel avait décrit plus de 3500 nouvelles espèces de radiolaires, qui avaient été collationnées lors d’une expédition. Haeckel avait également confectionné quantité de dessins et de tableaux sur le fruit de ses recherches, qui ont tous encore quelque validité scientifique aujourd’hui.

Haeckel avait étudié la médecine au départ, avait reçu le titre de docteur en médecine après une thèse, présentée en 1861, sur l’anatomie comparée. Mais il estimait que l’exercice de l’art médical n’était pas suffisamment intéressant et s’était alors tourné vers la philosophie et la zoologie. En 1865, il obtint le titre de docteur honoris causa en philosophie et un poste de professeur en zoologie à l’Université d’Iéna, dont il devint ultérieurement le vice-recteur.

Haeckel avait une capacité de travail époustouflante : son livre « Die Welträthsel », paru en 1899, fut l’un des best-sellers de son époque, de même que sa « Morphologie générale » de 1866, qui était considérée comme un ouvrage fondamental. Quant à sa « Natürliche Schöpfungsgeschichte » (= « Histoire naturelle de la création ») de 1868, elle connut neuf éditions successives et fut traduite en douze langues. Après sa mort, ses œuvres complètes parurent en six volumes, permettant de jeter un regard synoptique sur ses travaux de vulgarisation scientifique.

Celles-ci ont toutes leur importance car c’est par leur truchement que Haeckel répandit en Allemagne les théories de Charles Darwin. Haeckel défendait la théorie de l’évolution, ce qui l’entraîna dans un conflit avec l’église catholique, alors qu’il était issu d’une famille pieuse. En 1904, Haeckel participa au Congrès international des Libres Penseurs à Rome. Devant le monument érigé en l’honneur du philosophe Giordano Bruno, brûlé comme hérétique, Haeckel déposa une couronne de lauriers, ce que l’église catholique considéra, à l’époque, comme une provocation. A la suite de ce geste, Haeckel s’exposa à de solides inimitiés, qui allèrent jusqu’à mettre en doute le sérieux de ses travaux scientifiques. Dans une réplique, intitulée « Sandalion – Eine offene Antwort auf die Fälschungsanklagen der Jesuiten » (= « Sandalion – Réponse publique aux accusations de falsification des Jésuites »), Haeckel réfuta tous les reproches qu’on lui adressait.

Haeckel avait également des activités politiques : il était membre de l’ « Alldeutscher Verband » (l’association pangermaniste). Pourtant, il m’apparaît difficile aujourd’hui de cataloguer Haeckel quelque part dans le schéma binaire « gauche/droite », difficulté que corrobore notamment l’histoire de la réception des travaux de Haeckel : certes, les nationaux-socialistes ont tenté de l’annexer mais Lénine aussi lui a rendu un vibrant hommage, car le chef de file des bolcheviques voyait en notre naturaliste un « combattant contre la philosophie idéaliste des professeurs » ; quant au socialiste Robert Niemann, il chantait les louanges de Haeckel en le campant comme un « esprit libre post-bourgeois ». Plus tard, les autorités de la RDA socialo-communiste firent de lui un pionnier de l’idéologie socialiste.

Haeckel n’était certes pas une personnalité incontestée : il n’y a pas que l’église catholique qui rejetait ses thèses avec véhémence. On l’accusa de « chauvinisme national-allemand », de même, on lui reprocha aussi d’avoir ouvert la voie à l’ « hygiénisme racialiste ».

Pour être exact, nous devons dire que Haeckel défendait un « monisme biologique », selon lequel la nature -en dépit de sa pluralité- formait une seule et unique totalité, au sein de laquelle tous -y compris l’homme- étaient animés par une seule et même force vitale. Haeckel fut ainsi l’un des premiers à réclamer des droits pour les animaux : il pensait que les animaux, parce qu’ils étaient des êtres dotés de sensibilité, des êtres sociaux et, dans le cas des mammifères supérieurs, des êtres rationnels, devaient bénéficier d’un statut équivalent à celui de l’homme. Haeckel s’insurgeait, dans le cadre de cette défense du statut de l’animal, contre toute interprétation anthropocentrique de la nature. Pour lui, une telle interprétation relevait « de l’arrogance autoproclamée de l’homme, être vaniteux », qui se voulait égal à Dieu et à l’image de celui-ci. Haeckel défendait la thèse que la nature consistait en une substance infinie, sans commencement ni fin. En posant cette « loi de substantialité », Haeckel affirmait que, de cette façon, l’idée, qui veut qu’il y ait un être divin transcendant la nature, était réfutée. Selon la philosophie moniste de Haeckel, il faudrait remplacer le culte chrétien de Dieu par un culte de la nature. D’après Haeckel, le christianisme « n’avait pas seulement contribué à nous aliéner dangereusement de notre merveilleuse mère la Nature mais nous avait aussi conduit à mépriser, de manière fort déplorable, les autres organismes ». Haeckel voulait aussi, dans cette même logique, que l’individualisme égoïste de l’homme soit éliminé au profit d’un nouveau monisme éthique, afin de bien faire voir à l’homme que ses intérêts personnels étaient indéfectiblement liés aux intérêts de sa communauté.

Le monisme de Haeckel a eu, plus tard, des répercussions importantes dans la mesure où il inspira directement le Prix Nobel Konrad Lorenz qui, par ses recherches sur le comportement des animaux, tenta de prouver la validité de la grande intuition de Haeckel, soit que les animaux et leur environnement -y compris l’homme et son environnement- constituaient une unité indissoluble. Le philosophe Ludwig Klages, pour sa part, fut l’auteur d’un petit livre intitulé « Mensch und Erde » (= « L’Homme et la Terre »), où il défendit la thèse suivante : le progrès, comme projet rationaliste de l’Homme, est arrivé au bout de son rouleau. « Comme un feu dévorant, il ravage la Terre entière, et là où il a brûlé un lieu de fond en comble, plus rien ne pousse ni ne croît, tant qu’il y vit des hommes ». D’après Klages, l’homme détruit « par une rage aveugle sa propre mère la Terre… jusqu’à ce que toute vie et, en bout de compte, lui-même, sont livrés au néant ». Klages était tributaire de la philosophie de Nietzsche et porte paroles du mouvement de jeunesse allemand à ses débuts, quand ces jeunes, dont les options étaient hostiles à la technique et à ses répercussions, voulaient retourner au romantisme allemand, opérer un retour à la nature. Lors d’un rassemblement de cette jeunesse néo-romantique sur la montagne du Hoher Meissner, ces options ont été clairement proclamées (ndt : c’est à la suite de ce rassemblement, où Klages prit la parole pour exposer ses visions, que fut rédigé « Mensch und Erde »).

Via Max Scheler, qui avait lu Klages, Martin Heidegger, à son tour, reçut l’influence des idées technophobes de « Mensch und Erde ». Heidegger défendit la thèse que la perte du lien nous unissant à la nature revêtait pour l’homme moderne une perte d’être (« Seinsverlust ») : « A la place de ce qui, jadis, donnait contenance affirmée au monde et aux choses, nous voyons, toujours plus vite, avec de moins en moins de considération et de scrupules, de manière de plus en plus complète, se répandre sur la terre l’objectivisation de la domination de la technique ». Heidegger, critique, nous enseignait que la technique, développée par ce qu’il est convenu d’appeler l’ « Occident », faisait désormais « apparaître tout étant/Seiende comme un étant/Seiende fabricable dans le processus de la production » et, qui plus est, « distribuait les produits de la production via le marché dans le monde entier ». Toujours aussi critique, Heidegger ne cessait de nous rappeler que le « capitalisme technologique dissolvait l’humain dans l’homme et la choséité dans les choses » au profit « d’une valeur marchande calculée par le marché lui-même », afin de créer « un marché mondial qui englobera toute la Terre ». Après avoir décrit ce processus calamiteux, Heidegger nous exhorta à considérer dorénavant l’homme comme l’administrateur de la Terre et non plus comme son dominateur. L’homme, nous enseigne Heidegger, doit apprendre à abandonner à terme la technologie et la pensée consumériste, pour retrouver sa position modeste dans cette unité totalisante qu’est la Nature.

Rudolf Steiner, fondateur de l’école anthroposophique, chercha à développer un mode d’économie biologique/dynamique, où l’agriculture serait un jeu de réciprocité entre l’homme, l’animal, la plante et la Terre.

Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, le « mouvement environnementaliste » (« Umweltbewegung ») recevait le soutien de mouvements politiques très divers ; ces courants politiques et idéologiques si divers avaient chacun une conception différente de la nature, depuis le monisme matérialiste jusqu’à un vitalisme biologique et dynamique. Mais tous avaient le même ennemi : l’ « Occident » moderne, technicien, capitaliste. Indépendamment des sentiments et convictions politiques de chacun de ces groupes ou partis ou mouvements, tous les courants du « mouvement environnementaliste » donnaient raison au « national-bolchevique » Ernst Niekisch, quand il écrivait en 1931 : « La technique est viol de la nature ; elle se superpose à la nature. Le progrès technique consiste en ceci : arracher par ruse l’un morceau de sol après l’autre au règne libre de la nature ; ce qui est triomphe pour la technique est profanation pour la nature. Dans la mesure où la technique abat pas à pas les limites que la nature a posées, elle tue la vie ». Même Oswald Spengler et Ernst Jünger, qui célébraient la technique comme partie prenante du nouvel ordre culturel allemand, réclamaient tous deux que la technique soit en permanence remodelée dans une forme « vitaliste ».

Brigitte SOB.

(article paru dans l’hebdomadaire viennois « zur Zeit », n°41/2007, trad. franç. : Robert Steuckers).

00:35 Publié dans Ecologie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

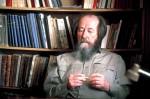

A homage to A. Solzhenitsyn

A homage to Alexander Solzhenitsyn

This is the first in what I hope will be a series of postings translated by Fred Scrooby from Robert Steuckers’ interesting and important Synergies Européennes site.Steuckers, interviewed here by the New Right journal Synthesis, is a heavyweight figure in the philosophical background of European nativist politics. Synergies Européennes exists to gather and circularise not Steuckers own thought particularly, but all contributions of interest to the movement. This first quite brief translation, A homage to Alexander Solzhenitsyn, was initially published a year ago and appeared on Altermedia - though untranslated. Steuckers chose to repost it this month, and Fred and I hope you find it a little more instantly readable now and of interest.

Finally, I want to thank Fred publicly for undertaking this task. He is MR’s premier polyglot, and talent like that just can’t be allowed to go to waste!

GW

Slavic languages specialist Barbara de Munnynck, who is Flemish, devotes two full pages in the Flemish newspaper De Standaard (December 8, 2006) to enthusiastically paying homage to Russian author Alexander Solzhenitsyn. She retraces and analyses his whole body of work and writes this very fitting conclusion:

Solzhenitsyn is no longer in fashion. It’s because of the recent political upheavals. Simply put, this man by his nature stands apart from all fashion. Though known as a political writer, he’s closer to a religion-inspired moralist. He critiqued the Soviet dicatorship from a spiritual point of view, not in the name of an alternative political ideology. Measured against the yardstick of Solzhenitsyn’s ethical criteria, neither the West nor the New Russia has any worth. For these reasons Solzhenitsyn might be considered merely a grumpy old man or a perennial dissident. No matter: his attitude toward life, one of coherence, commands respect. It was forged under trying circumstances and has certain things in common with the Christian humanism of St. Augustine, St. Thomas Aquinas, and Edmund Burke. Solzhenitsyn is a venerable prophet whose message exists beyond the passage of time. The enthusiasm for him personally during the Cold War was as strange as the disinterest in him today.

Barbara Munnynck’s reflections allow us to draw a few general conclusions:

It becomes ever more clear that our turbulent, agitated, unbridled-capitalist age needs to be judged based on criteria that stand outside of time. Man’s great works and his equilibrium presuppose long duration; nothing great and lasting can emerge out of the infernal parade of bizarre novelties that strike societies such as ours. Men require long-term trail-markers and find themselves in trouble if these disappear. Beyond this or that religion, presented here a priori as the source of Solzhenitsyn’s inspiration, it is this attitude of respect in the presence of long memory, in the presence of all manner of continuity, that we must recover.

Coming up with alternative ideologies presented as panaceas that will straighten everything out serves no purpose or can only lead to new catastrophes.

In order to recover this sense of long duration or long memory, other works than those of Augustine or Thomas Aquinas are necessary. It amounts to taking the fascinating inventory of mankind’s great spiritual productions.

The disinterest in Solzhenitsyn is the result mainly of two things: in a famous speech at Harvard University he scourged Westernism and Americanism; in the wake of communism’s collapse he didn’t applaud Russia’s westernization. Thus did he distance himself from the boilerplate repeated ad nauseam in the great global media, centered around opinion-forming American press agencies and leading us in every way to believe americanism is history’s happy, splendid final stage and that Russia’s westernization, despite the failures, is a magnificent opportunity being offered to Russia’s peoples.

Translation from the original French by Fred Scrooby

00:15 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 janvier 2008

Propagande et homogénéisation des opinions publiques

Ernst BRANDL :

Propagande et homogénéisation des opinions publiques

Celui qui voudra, au 21ième siècle, écrire quelque chose sur la « propagande », devra commencer par lire les ouvrages de Harold D. Lasswell. A la fin des années 20 du 20ième siècle, Lasswell publia un livre intitulé « Propaganda Technique in the World War », devenu depuis lors un véritable classique sur les propagandes et les récits d’horreur élaborés par les parties belligérantes pendant la première guerre mondiale. D’après Lasswell, la propagande de guerre vise quatre objectifs : 1) mobiliser la haine contre l’ennemi, 2) renforcer l’amitié entre les alliés, 3) élaborer des modèles de coopération amicale à l’égard de puissances neutres, 4) démoraliser l’ennemi. Ces objectifs de la propagande de guerre n’ont guère changé depuis cette époque.

Entre-temps, tout le monde sait que les gouvernements engagent désormais des entreprises spécialisées en propagande pour dorer leur image dans d’autres pays ou pour créer de toutes pièces des images déformées de leurs adversaires ou encore pour préparer directement des guerres. Dans les guerres qui ont ravagé les Balkans récemment, de nouvelles constellations stratégiques ont vu le jour : les gouvernements en guerre confiaient leurs propagandes à des agences spécialisées qui transformaient, via leurs nombreux canaux de communication, leurs communiqués en messages plausibles. Le travail presté par ces agences a conduit à une forte homogénéisation de l’opinion publique aux Etats-Unis et dans les sociétés occidentales : le gouvernement américain, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, l’United States Institute of Peace, la Fondation Soros, les intellectuels libéraux de gauche, de vastes portions de l’aire intellectuelle conservatrice, les Nations Unies, l’univers médiatique en général, ainsi que les gouvernements de Zagreb et de Sarajevo, les chefs des Albanais du Kosovo et l’UçK : tous avaient, peu ou prou, à quelques nuances insignifiantes près, une lecture identique du conflit balkanique. Pour résumer de manière quelque peu lapidaire, cette lecture revenait à ceci : les Serbes sont tombés dans une folie nationaliste et veulent créer une Grande Serbie ; Slobodan Milosevic est un communiste impénitent, s’est proclamé « Führer » des Serbes, a attaqué avec l’armée fédérale yougoslave les républiques et les peuples non serbes, ce qui a entraîné des viols de femmes en masse, des épurations ethniques et des génocides. Les autres nations de l’ancienne Yougoslavie, les Slovènes, les Croates, les Bosniaques, les Albanais et les Macédoniens, étaient tous de gentils pacifistes, des peuples « démocratiques ». Telle était la vision des guerres balkaniques récentes véhiculée par les agences de presse et de propagande.

Le gouvernement croate a engagé de manière permanente de grandes firmes de propagande, de 1991 à 2002, pour que celles-ci défendent ses points de vue aux Etats-Unis. Au début du mois d’août 1995, l’armée croate déclenche l’opération « Sturm » ou « Tempête » et conquiert, en quatre jours à peine, la Krajina peuplée de Serbes. L’opinion publique américaine juge l’opération positive parce que l’agence Jefferson Waterman International l’avait bien préparée à la considérer comme telle. C’est ce que l’on peut appeler des « mesures accompagnatrices »…

Ernst BRANDL.

(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°50/2007).

00:30 Publié dans Affaires européennes, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Evola: la thèse de Lippi

Julius Evola: la thèse de Jean-Paul Lippi

"L'Age d'Homme" publie Julius Evola, métaphysicien et penseur politique. Essai d' analyse structurale de Jean-Paul Lippi. Celui-ci souligne d'emblée la singularité de la pensée d'Evola en écrivant en introduction: « Le discours évolien se situe en effet au point de convergence, nécessairement problématique, de l'appel nietzschéen au “renversement de toutes les valeurs” et de la volonté guénonienne d'exposition d'une vérité supra-mondaine. Singulier rapprochement, peut-être intenable, car il apparaît pour le moins malaisé de concilier deux pensées aussi irréductibles, qui se déploient à partir de postulats radicalement divergents. La nécessité d'un dépassement du nihilisme occidental, prônée par le visionnaire de Sils-Maria, ne s'enracine dans aucune conception Traditionnelle du monde, alors que l'exposé guénonien demeure parfaitement étranger aux thématiques croisées de l'Eternel Retour et du Surhumain. Mais c'est cette dualité qui confère au discours de l'auteur de Révolte contre le monde moderne sa tonalité si particulière et en explique l'influence sur plusieurs générations d'intellectuels et de militants politiques. Sans Guénon, Evola aurait pu n'être qu'une manière de Rebatet italien; sans Nietzsche, il n'aurait à coup sûr été qu'un penseur de la Tradition parmi d'autres, sans doute inférieur pour la rigueur des analyses à un Frithjof Schuon, un Titus Burkhardt ou un Ananda K. Coomaraswamy. Pour cette raison, et sans méconnaître pour autant le rôle qu'ont pu jouer dans la formation intellectuelle du jeune Evola d'autres auteurs que lui-même cite, il nous parait infondé de dissocier, et plus encore de hiérarchiser, les importances respectives des deux écrivains, l'Allemand et le Français. Nous ne pouvons donc pas suivre Pierre-André Taguieff lorsque celui-ci affirme: "De façon générale, on ne peut que tomber d'accord avec l'hypothèse de Piero Di Vona, selon laquelle l'influence de René Guénon sur la formation de la pensée d'Evola a été plus importante que celle d'un Nietzsche ou d'un Spengler". Plus proche de la réalité nous semble être l'analyse de Christophe Boutin, pour qui: "L'influence de Frédéric Nietzsche court donc sous l'analyse évolienne". Si l'on juge l'arbre à ses fruits et si l'on essaie de déterminer l'influence de la pensée évolienne en France, on s'apercevra que son influence, contrairement à l'œuvre de Guénon, est quasiment insignifiante sur ceux qui se sont engagés dans une voie spirituelle. L'influence évolienne s'est donc exercée essentiellement sur quelques esprits libres dans le domaine culturel et politique. Force est de constater que cette influence n'a jamais dépassé , contrairement à l'Italie, le stade la réflexion intellectuelle ou esthétisante ».

Jean de BUSSAC.

Jean-Paul LIPPI, Julius Evola, métaphysicien et penseur politique. Essai d'analyse structurale, 1998, L'Age d'Homme (5 rue Férou, F-75.005 Paris), 312 pages.

00:10 Publié dans Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 08 janvier 2008

Le fascisme entre Occident et Orient

Le fascisme entre Occident et Orient

Les rapports entre le régime de Mussolini et les nationalistes orientaux : une page d’histoire oubliée

A la fin des années 20, le fascisme cherchait à avoir des rapports stables, dans une perspective anticapitaliste et anticommuniste avec les mouvements nationalistes du Moyen Orient et de l’Extrême-Orient, comme le prouvent les contacts avec le nationalisme hindou, les visites de Gandhi et de Tagore en Italie…

Lors de sa visite en Libye, entre le 12 et le 21 mars 1937, Mussolini reçut du chef arabe Youssouf Kerbish l’épée de l’islam. Le remise de cette épée ne fut pas un acte purement formel ou symbolique mais bel et bien un acte politique : « Les musulmans voient en toi », dira Kerbish au Duce, « un grand homme d’Etat qui guide notre destin d’une main ferme ».

Toutefois, en dépit de ce geste symbolique et politique, l’histoire des rapports entre Mussolini et l’Orient, entre le fascisme et les nationalismes arabe, chinois, indien et japonais, a commencé bien avant 1937. Dès le lendemain de la fondation des « fasci di combattimento », le futur Duce annonçait dans les colonnes du journal « Popolo d’Italia », le 26 août 1919, que « sans vouloir tourner le dos à l’Occident… la politique extérieure italienne se portera vers l’Orient, se tournera vers lui, de l’Albanie au Japon ».

Durant le régime, on a vu naître en 1933, l’Institut Italien pour le Moyen et l’Extrême-Orient. Avant cela, en 1932, une revue bimestrielle avait également vu le jour, intitulée « L’Avvenire Arabo » et Radio Bari émettait en langue arabe.

A la fin des années 20, le fascisme cherchait à avoir des rapports stables avec les mouvements nationalistes d’Orient, à entretenir des contacts avec le nationalisme indien. L’Italie accueillit Gandhi et Tagore. Le régime portait une attention particulière aux intérêts italiens en Chine, intérêts « susceptibles de se développer », comme l’écrivait le Duce à l’ambassadeur Aloisi, le 18 octobre 1928. Il faut également rappeler les contacts entre l’Italie fasciste et l’Emir Chekib Arslan ainsi qu’avec le Mufti de Jérusalem. Tous ces faits, aujourd’hui oubliés ou ignorés, témoignent de l’importance réelle que le fascisme accordait à la politique étrangère de l’Italie au Moyen Orient et en Extrême-Orient. On dit et l’on écrit souvent que la politique extérieure du régime mussolinien en Orient était une arme brandie par le Duce pour agacer ou faire chanter les puissances occidentales. C’est évident : le machiavélisme avoué du Duce permet cette interprétation mais, toutefois, il me paraît impossible de nier l’excellence voire la pertinence des tentatives de pénétration fasciste au Yémen, en Egypte, en Palestine, en Irak et en Arabie Saoudite.

En réalité, l’histoire de ces rapports entre fascisme et Orient révèle, une fois de plus, la césure qui existait entre théorie fasciste et praxis mussolinienne pendant tout le Ventennio. La théorie fasciste réclamant un rapprochement entre Orient et Occident dans une perspective anticapitaliste et anticommuniste se verra sacrifiée sur l’autel d’une pratique colonialiste à visage humain demeurant toutefois étrangère au projet d’une nouvelle culture et d’une grande politique internationale. Ce projet qui s’inscrivait dans le filon du « fascisme universel », pensé par Arnaldo Mussolini, hiérarque du mouvement très attentif aux vicissitudes politiques du vaste Orient. Ce « fascisme universel » se voulait une force alternative au racisme nazi émergent et à l’exploitation colonialiste généralisée, pratiquée par les démocraties capitalistes, suivant en cela le modèle anglais.

C’est dans cette opposition à l’Angleterre qu’il faut trouver l’arrière-plan politique et culturel de l’histoire des rapports entre le fascisme et l’Orient. Lorsque, le 22 décembre 1933, cinq cents jeunes donnent le coup d’envoi, dans la salle Jules César (Giulio Cesare) du Campidoglio, à la « semaine romaine des étudiants orientaux », Benito Mussolini, ouvrant les travaux, déclara que, dans l’antiquité, Rome avait créé en Méditerranée un empire faisant le pont entre l’Orient et l’Occident, mais que dans les siècles ultérieurs, cette continuité avait été interrompue ; l’Orient avait alors été considéré seulement comme une source de matières premières ou comme un ensemble de marchés. Contre cet état de choses, le fascisme entendait réagir et développer un projet unificateur. Aux paroles du Duce, plusieurs étudiants orientaux réagirent avec enthousiasme ; parmi eux, une étudiante indienne, un étudiant syrien et un étudiant iranien. Mais les suites de cette « semaine romaine » ne correspondirent en rien aux promesses faites, parce que la culture nationaliste et, pour parler comme Renzo De Felice, la culture catholique-nationale, barra la route à la « modernité » que voulait le fascisme dès le départ, qu’il recelait littéralement en ses gènes. Le compromis entre le fascisme et le nationalisme classique italien empêcha, en ultime instance, Mussolini de sortir de l’ornière de la politique habituelle de l’Italie en Méditerranée orientale. Ce blocage fut réel malgré les espoirs que le Duce avait fait naître dans le monde arabe, espoirs que traduisit parfaitement l’intellectuel libanais Amir Er-Reihani dans les colonnes d’ « Avvenire arabo » : « Une seule mesure pour la justice. Une seule mesure pour le respect. Une seule mesure pour l’intérêt. J’observe aujourd’hui en Italie des choses qui nous encouragent à croire que les principes fascistes, ou, mieux, les nouvelles directives politiques du Duce, sont, plus que tous les autres, proches de ces normes fondamentales qui devraient régir les rapports humains et internationaux ».

La Rome fasciste aurait pu et dû devenir un point d’ancrage sûr pour les indépendantistes arabes. Ceux qui considéraient le fascisme en termes d’universaux percevaient sincèrement dans le nationalisme arabe un allié dans la bataille culturelle et politique contre le marxisme et le capitalisme, dans l’affirmation d’un idéal de justice sociale et éthique. L’exemple paradigmatique de cet idéal s’apercevait à l’époque dans le mouvement « Jeune Egypte », fondé en 1933. Ce mouvement avait à sa tête un chef très jeune, Ahmad Hussein. Il disposait d’une structure paramilitaire faite d’escouades de soldats politiques en chemises vertes, saluant le bras droit tendu, à la mode romaine. Autre exemple : les rapports entre l’Italie et le Grand Mufti de Jérusalem, Hadj Amin Ali al Husseini, qui inquiétaient beaucoup les Anglais. Ces rapports nous montrent aujourd’hui encore quels espoirs et quelles sympathies le fascisme avait éveillés dans tous les mouvements qui luttaient pour leur propre indépendance nationale.

Seule une historiographie superficielle et tendancieuse peut avoir l’arrogance de déclarer aujourd’hui, de manière expéditive, que cet aspect particulier du fascisme historique était velléitaire, quand il se posait comme lien entre l’Orient et l’Occident, prouvant par là même qu’il avait deviné intuitivement, il y a plus de 70 ans, que l’attitude du monde occidental était désastreuse et obsolète dans cette région importante du monde, où il voulait tout régenter seul.

L’erreur historique de Mussolini fut de ne pas avoir traduit en termes politiques, actifs, concrets et cohérents cette intuition. Mais cette erreur relève de Mussolini personnellement et non pas du fascisme en tant que mode de penser et de pratiquer la politique. « Les objectifs historiques de l’Italie portent deux noms : l’Asie et l’Afrique, le Sud et l’Orient (…) ; il ne s’agit pas de conquêtes territoriales mais d’une expansion naturelle, devant conduire à la coopération entre l’Italie et les nations du Proche et du Moyen Orient. L’Italie est en mesure d’assumer cette fonction. Sa position en Méditerranée -une mer qui est destinée à reprendre sa fonction historique de relier l’Occident à l’Orient- lui donne ce droit et lui impose ce devoir. Nous n’avons nulle intention de revendiquer des monopoles ou des privilèges mais nous désirons et voulons obtenir que les parvenus, les privilégiés et les partisans du statu quo ne s’ingénient plus à bloquer de partout l’expansion spirituelle, politique et économique de l’Italie fasciste », avait déclaré Mussolini. Des fascistes en vue comme Carlo Formichi, Ettore Rossi et Arnaldo Mussolini cherchaient à conjuguer théorie et pratique et, partant, proposaient le fascisme comme solution concrète et actuelle aux problèmes d’un Occident en pleine phase de sénescence, cherchant à tout prix à conserver le statu quo, tout en titubant vers son inéluctable déclin ; de même, ce fascisme se voulait une solution aux problèmes de l’Orient en pleine effervescence, aspirant à se donner un destin nouveau. La solution résidait en un nouveau projet politique, social et culturel pour le monde, capable de libérer les idées et les énergies nouvelles germant au sein des nations jeunes et « prolétariennes », tant en Occident qu’en Orient.

La seconde guerre mondiale a eu de multiples causes et, parmi celles-ci, il y a eu la volonté des nations conservatrices de résister à ce nouveau projet politique d’envergure internationale. Un demi siècle de confusion politique en Orient et en Occident s’en est suivi, désordre qui prouve amplement la pertinence de ce projet avorté. D’autant plus, qu’après la seconde guerre mondiale, l’Orient (et en particulier le monde arabe) n’a eu de cesse de chercher des solutions à ses propres problèmes, notamment en tentant la voie du socialisme national, qui présente quelques similitudes avec le fascisme (le mouvement Baath nous montre que la réalisation du socialisme est une nécessité à condition qu’il émerge du sein même de la nation arabe, c’est-à-dire en niant le concept de lutte des classes et en concevant la propriété comme un droit naturel garanti, tout en contestant le système capitaliste).

Mais l’histoire, l’apogée et le déclin du baathisme constituent une autre thématique, que nous aurons bientôt l’occasion d’aborder.

Michelangelo INGRASSIA.

(article paru dans le mensuel « Area », Rome, juillet/août 2000 ; trad. franç. : Robert Steuckers).

00:40 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un entretien avec Georges Dumézil

Un entretien avec Georges Dumézil

Lors d'une interview de Georges Dumézil (55 min) sur ses recherches, sont abordés les thèmes suivants :

Les populations et langues indo européennes, et leur progression dans l'espace Européen.

Les mythes et la mythologie, et leur importance dans la restitution de notre identité.

Mais aussi les trois fonctions et la structure antique des sociétés européennes : la première fonction dite de souveraineté, politique et religieuse (oratores), la seconde fonction de la défense et de la sécurité (bellatores) et enfin la troisième fonction qui a trait à la reproduction aux échanges et à la fécondité (laboratores).

Notre monde crève aujourd'hui du surdimensionnement de cette troisième fonction !!!

Sont aussi abordés les différences entre l'âme Européenne et les Monothéismes...

Monothéismes qui ont aboutis à créer tant d'intolérances, qu'elles soient spirituelles ou économiques.

Bref 50 minutes à écouter, et à réécouter, ou à faire connaître pour qui cherche des repères dans ce monde de Barbares !!!

http://www.dailymotion.com/robertofiorini/video/x3rsds_le...

Toute littérature qui permettra d’étoffer cette interview est la bienvenue

00:10 Publié dans anthropologie, Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 07 janvier 2008

Du dextrisme

Un texte de la polémique interne aux "Nouvelles Droites", qui fit rage en 2000. Elle mérite une lecture attentive, mais avec le recul voulu...

Patrick CANAVAN :

Du Dextrisme

Dans le cadre du débat qui agite la nouvelle droite française, Patrick Canavan, collaborateur de Vouloir et de Nouvelles de Synergies Européennes, présente sa propre définition du "dextrisme", néologisme qui doit désigner, selon lui, le microcosme néo-droitier. Il est clair que Canavan prend parti pour l'orientation Faye/Vial, tout en restant critique.

"Soyons des donneurs de sens" (Pierre Vial).

" Notre terre, c’est l’Eurosibérie, l’Empire du Soleil, le domaine d’Apollon et de Dionysos, de l’Atlantique au Pacifique, immense espace sur le quel le soleil ne se couche jamais " (Guillaume Faye).

Parallèlement au numéro 11 de Vouloir, dossier important consacré aux nouvelles droites, il a paru bon d’évoquer les récentes publications issues de cette mouvance dextriste pour apprécier comment sont analysés les principaux enjeux idéologiques de l’an 2000. Par Nouvelle Droite, on entend généralement le GRECE groupé autour du seul Alain de Benoist. Parler de nouvelles droites, au pluriel et sans majuscule paraît plus fidèle à la réalité. Le terme "dextrisme" pourrait définir un état d’esprit, une vision de l’homme et du monde dont nul n’a le monopole et ignorant l’orthodoxie.

Pierre Vial, professeur d’histoire médiévale à Lyon III, fondateur du GRECE (en mai 68!) et animateur de Terre et Peuple s’est plié au jeu de l’entretien avec O. Chalmel qui dirige la revue de cette association pour une culture enracinée (1). Le résultat est excellent: l’entretien est vivant, libre et nous apprend énormément sur le personnage, nettement plus complexe que l’image du militant national-populiste habituellement colportée. Guillaume Faye paie sa dette intellectuelle et spirituelle à son vieil ami dans une belle préface: Vial fut, avec G. Locchi, J. Mabire, D. Venner, l’un des maîtres du jeune Faye, qui s’imposa vite comme l’un des principaux esprits, sans doute le plus novateur, du GRECE, dès 1973. Faye définit bien Vial comme une sorte de moine-soldat, perdu dans ce stupide XXème siècle... Pour le XXIème, je n’en dirais pas autant puisqu’il verra se réincarner - comme Faye l’a bien montré dans son Archéofuturisme - des figures plus qu’anciennes. Vial est de celles-ci. On pense aussi au sanglier, qui "n’attaque que pour se défendre", mais alors quelle charge! Et c’est vrai que la prose de Vial dégage un fumet de gibier, de fortes odeurs forestières qui peuvent heurter les narines de certains, plus habitués à la nouvelle cuisine.

Faye définit aussi l’association Terre et Peuple - allusion claire au sang et au sol, ce qui se transmet de générations en générations - comme " la principale force de combat et d’action métapolitique et culturelle pour l’idée européenne ". Il rappelle aussi que la métapolitique bien comprise n’est jamais entièrement coupée du politique, sous peine de neutralisation. On ne demande certes pas aux théoriciens de coller des affiches ni d’abdiquer leur esprit critique, mais de ne pas démobiliser ceux qui se sentent faits pour le combat au quotidien, les militants.

La lourde hérédité de Pierre Vial

Celui qui s’est imposé comme l’un des spécialistes de l’Ordre du Temple, est manifestement fier de ses ascendances lyonnaises et mal-pensantes: un ancêtre blanquiste, un autre poilu de la Grande Guerre, on voit que l’hérédité du Professeur est lourde. A lire ses évocations du Lyon de sa jeunesse, de son père bonapartiste, on comprend mieux l’organicisme quasi obsessionnel de P. Vial, cette conception très charnelle de l’héritage. D’avoir vu son père pleurer le jour de la chute de Diên Biên Phu a marqué cet adolescent à jamais, l’entraînant sur des chemins périlleux dont il n’a pas dévié d’un pouce. Itinéraire impeccable, via recta qui forcent le respect, même si l’on nuancera tel ou tel point. Mais l’essentiel est là, dans l’attitude. Or comme disait Drieu: " on est plus fidèle à une attitude qu’à des idées ". Sur ce plan-là, Vial se qualifie benoîtement de " nationaliste révolutionnaire ", de " gibelin " et même, horresco referens, de paganus, ce qui, pour un élève des Pères n’est pas gentil. Mais voilà, Vial est l’un de ces Gentils (en grec: ethnikoi) qui regrettent l’absence toute provisoire des Druides. Ceci ne fait pas de lui un rêveur inoffensif.

Après ses premières armes au sein de groupes subversifs (notamment Jeune Nation avec D. Venner), il est l’un des fondateurs du GRECE, et l’une de ses chevilles ouvrières jusqu’en 1987, date de son passage au FN. Son témoignage sur ces vingt ans de combat culturel est du plus haut intérêt puisqu’il couvre la grande époque de la nouvelle droite originelle aujourd’hui éclatée. Elle innove et suscite alors de grands débats: les Indo-Européens, l’inné et l’acquis, les races, l’égalitarisme, l’eschatologie judéo-chrétienne, le paganisme, l’éthologie, Schmitt et Gehlen, etc. Un feu d’artifice. Mais comme le montre bien Vial, qui connaît ce mouvement de l’intérieur (et y a gardé quelques amis), le GRECE subit l’usure, ignore pour des raisons obscures de grands problèmes, tel que l’immigration non européenne. Surtout, son chef prend systématiquement ses distances avec ce qui pourrait ressembler à une application concrète des grands principes. Le réel semble lui soulever le coeur. Vial est sévère, comme tous les amis déçus: le GRECE, à la fin des années 80, " se mord la queue ", perd toute prise sur une réalité de plus en plus dramatique.

Naguère A. Imatz, dans son excellente synthèse Par delà droite et gauche (Ed. G. de Bouillon, Paris 1996, recensé à l’époque dans Vouloir) avait déjà fait le même diagnostic en parlant de stagnation. Et si cette association avait été la principale victime du succès de Le Pen? La hantise d’être amalgamé au clan populiste (aux insuffisances bien réelles !) n’a-t-elle pas poussé certains à se distancier au point de perdre le contact, ou à renoncer à dire le fond de leur pensée?

Refuser l'académisme pour prôner le rêve et l'action

Le médiéviste nous livre des réflexions profondes sur l’essence du pouvoir. Servi par une culture historique sans rien de sec, Vial a médité, malgré son activisme débordant, sur le Politique; il est manifestement un disciple de Julien Freund. Le pédagogue a aussi planché sur l’indispensable formation des militants, auxquels il voue un amour sincère (toujours ce côté charnel, boy-scout diront les malicieux): Vial sait que l’idée doit toujours s’incarner et que sans soldats prêts à les défendre, elles ne sont que prétexte à notes en bas de page. Plaisant paradoxe que cet universitaire qui, n’ayant rien à prouver dans le domaine de l’érudition alimentaire, refuse l’académisme démobilisateur pour prôner et le rêve et l’action!

Nuançons tout de suite le propos et ne soyons pas hagiographes: du reste ce drôle de moine ne doit pas apprécier les Vies de saints, ou alors pour y retrouver les traces de l’ancienne religion! Terre et peuple, sang et sol, en bref l’héritage. Fort bien. Et l’Esprit? N’y a-t-il pas risque de matérialisme grossier, voire de malentendu. Blut und Boden et exaltation de la horde: tout ceci est connu, diabolisable à l’infini, et, surtout, a montré ses limites. Le piège serait le mimétisme, le jeu de rôle (tribalisme virtuel et saine barbarie), l’ambiguïté, postures toutes les trois impolitiques et irréalistes. Or Aristote le disait fort bien: la Politique est l’art du possible. Hors de ce constat, point de salut.

A propos de l’inévitable accusation de racisme , Vial rappelle que l’identité compte trois composantes: la race (" qui conditionne beaucoup de caractères " remarquons qu’il ne dit pas " tous les caractères "), la culture (et l’éducation comme dressage) et la volonté (facteur aujourd’hui déterminant car indispensable pour refuser le métissage). Voilà des idées à développer, ainsi que celle de différence et de (légitime) préférence. Tout un travail d’encyclopédiste à effectuer sur le vocabulaire. Naguère, Faye et Steuckers avaient publié un exemplaire lexique du partisan européen, qu’il conviendrait de refondre avec l’aide d’une équipe dextriste mêlant les sensibilités et les générations: de Mabire à Racouchot par exemple.

Une géopolitique aux intuitions justes

Comme son ami Faye, comme Steuckers, autre gibelin, Vial se révèle géopoliticien aux intuitions justes: " Il faut penser à l’Eurosibérie, à l’espace eurosibérien, au grand empire que peut être un jour l’Europe et son prolongement en direction de l’Asie. Là il y a des éléments de motivation, de mobilisation psychique et d’enthousiasme capables de parler à l’imaginaire des gens qui ont vingt ans ". Un livre sur la nécessaire confédération impériale est d’ailleurs en chantier dans les scriptoria de Terre et Peuple. Lors du colloque de mai 2000, qui fut un franc succès (350 personnes enthousiastes, dont une majorité de jeunes) un appel appuyé à l’Eurosibérie ethnocentrée (et même au Sacrum Imperium) a été lancé par les divers orateurs, comme en témoigne le compte-rendu assez objectif publié par Le Monde (30 mai 2000).

On trouvera dans ce livre qui fera date des textes plus anciens de Vial publiés dans Eléments, Identité, Questions de, etc. et traitant des marottes du Professeur: la guerre et le sacré, la forêt, Merlin, Vincenot. Ce florilège se termine par une belle exhortation au mouvement identitaire grand-continental, nécessairement multipolaire, ce Mouvement Social d’Empire dont l’Eurosibérie a besoin.

Une condamnation de l'ethno-masochisme