mardi, 02 septembre 2025

Le cœur de l'Europe est vide: identité et leçon de Ḫattuša

Le cœur de l'Europe est vide: identité et leçon de Ḫattuša

Association Feniks (Flandre)

Source: https://www.feniksvlaanderen.be/blog/2656570_het-hart-van...

L'ombre de Ḫattuša — sur le syncrétisme et l'érosion identitaire en Europe

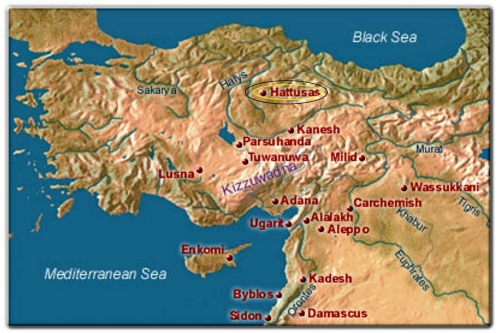

Quelque part dans les terres intérieures du désert de l'Anatolie, loin des circuits touristiques et de l'actualité géopolitique, se trouvent les ruines de Ḫattuša, autrefois capitale de l'empire hittite. Un empire qui, à la fin de l'âge du bronze, s'étendait de la côte égéenne jusqu'au cœur de la Syrie, et rivalisait avec des grandes puissances de l'époque, telles que l'Égypte, l'Assyrie et la Babylonie.

Ḫattuša était plus qu'une capitale. C'était un palais des civilisations. Ses archives contiennent des dizaines de milliers de tablettes d'argile, écrites dans au moins neuf langues. L'État cultivait son multilinguisme comme un atout politique : les activités religieuses et juridiques se déroulaient en hittite, en akkadien, en luwien, en hatti, en hourrite et parfois même en sumérien ou en indo-aryen. L'élite de la cour était polyglotte, culturellement sophistiquée et faisait preuve de flexibilité diplomatique. Aujourd'hui, nous parlerions d'un modèle d'inclusivité, de diversité et d'internationalisation.

Et pourtant, ou peut-être précisément pour cette raison, le hittite a disparu. Non seulement en tant que langue, mais aussi en tant qu'identité. Quelques générations après la chute de l'empire, il ne restait plus aucune trace de l'identité hittite, aucune mémoire culturelle, aucun mythe transmis. Ce qui a survécu, c'est le luwite, une langue culturelle locale et populaire. La langue de l'élite a disparu, celle du peuple est restée. Que s'est-il passé ? Et surtout, qu'est-ce que cela nous apprend sur nous-mêmes ?

L'élite hittite n'a pas construit son identité autour d'un noyau propre et exclusif, mais a absorbé des éléments culturels provenant de toutes parts. Les dieux venaient des vallées hourrites, les héros d'Akkad, les rituels des collines luwiques, le langage diplomatique de Mésopotamie. Même le nom de leur empire, « Ḫatti », faisait référence à un peuple qu'ils avaient eux-mêmes soumis. Les dirigeants ne se positionnaient pas comme un « peuple élu », mais comme les gestionnaires d'un projet de civilisation hybride.

À première vue, cela semble admirable. Mais cela avait un prix. Car si une identité collective se compose uniquement d'emprunts externes, si elle n'a pas de centre fédérateur, pas de noyau sacré, pas d'ancrage mythique, que reste-t-il lorsque la structure politique et militaire disparaît ?

Ḫattuša n'avait pas de rituel commun, pas de récit populaire d'élection ou de lutte. Pas d'Exode, pas d'Iliade, pas de « déclaration de principes ». La culture était une mosaïque — magnifique, complexe, mais sans ciment.

Le palais des miroirs syncrétique de l'Europe

L'Europe d'aujourd'hui se reconnaît, consciemment ou inconsciemment, dans ce modèle. Les sources classiques de l'identité européenne — le christianisme, l'héritage gréco-romain, les récits nationaux, l'attachement à la terre et à la langue — ont été rapidement déconstruites ou relativisées. Elles ont été remplacées par une architecture discursive : droits de l'homme, rationalité, durabilité, diversité.

Cela semble noble. Mais comme à Ḫattuša, cette identité repose en grande partie sur des principes abstraits, et non sur des pratiques incarnées. Le citoyen européen est encouragé à être « cosmopolite » : flexible, multilingue, mobile, rationnel. Il parle anglais, travaille pour des multinationales, vit dans des villes sans mémoire, mange une cuisine du monde, consomme une culture mondiale. Mais qui est-il encore — en dehors de ces codes fonctionnels ?

La France en est peut-être l'exemple le plus flagrant. Depuis des décennies, la République a remplacé son récit national par l'« universalisme » des Lumières. Chaque citoyen, quelle que soit son origine, est censé adhérer à un contrat laïc : liberté, égalité, fraternité. Mais cette égalité est formelle : elle repose sur la raison, et non sur la communauté. L'héritage catholique chrétien classique a d'abord été évité, puis supprimé, pour finalement être oublié.

Conséquence ? Dans les banlieues, des millions de jeunes ne parlent pas le français comme langue maternelle, mais l'arabe ou le bambara. Ils ne se reconnaissent pas dans Marianne, Voltaire ou le drapeau tricolore. La laïcité est vécue comme une hostilité. La République prône des valeurs universelles, mais échoue à incarner la reconnaissance. Elle est, comme Ḫattuša, une construction sans peuple.

Le Royaume-Uni incarne, lui, un autre scénario. Pendant longtemps, l'identité y a été portée par la grandeur impériale, le rituel anglican et la monarchie comme symbole. Mais depuis la décolonisation et l'émergence d'une élite postnationale, cette colonne vertébrale s'est érodée. Les « valeurs britanniques » sont aujourd'hui déclarées comme relevant du respect, de la tolérance et de l'État de droit — des concepts fonctionnels, mais sans poids liturgique.

Londres, tout comme l'ancienne Ḫattuša, est devenue une capitale mondiale. On y parle plus de 300 langues. Mais il n'y a pratiquement plus d'histoire commune qui intègre ce multilinguisme. Comme chez les Hittites, l'impression dominante est celle d'une élite vivant dans un réseau supranational, tandis que le peuple s'accroche au nationalisme populiste, à la nostalgie ou au ressentiment tribaliste.

La Belgique est presque le reflet ironique de la cour multilingue hittite. Ici aussi, il y a plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs histoires. Mais au lieu d'élever cette diversité au rang de symbole commun, on a institutionnalisé le conflit. La Flandre et la Wallonie vivent dans des réalités parallèles. Bruxelles est une île multilingue sans lien avec le reste. L'identité belge existe principalement grâce à sa complexité administrative. Comme à Ḫattuša, les élites parlent toutes les langues, mais personne ne parle plus au cœur.

L'esprit des Lumières, un esprit sans corps

Tout comme l'élite hittite, l'élite européenne d'aujourd'hui invoque des principes universels : droits de l'homme, rationalité, liberté. Mais ces valeurs sont déconnectées de l'héritage, de la communauté, du lieu. Ce sont des reliques séculaires sans autel. Elles exigent la loyauté, mais n'offrent aucun mythe. Elles élèvent la procédure au-dessus du pathos.

L'homme libéral est une abstraction : autonome, raisonnable, mobile. Mais où vit-il ? Où prie-t-il ? Que pleure-t-il ? Qui sont ses ancêtres ? Quel est son foyer ?

Tout comme le projet hittite, la civilisation européenne risque de perdre son âme dans le miroir stratifié de son pluralisme.

Tout cela n'est pas un plaidoyer pour la fermeture, l'essentialisme ethnique ou la nostalgie nativiste. L'Europe n'a pas besoin de devenir une île. Mais elle doit oser reconstruire un noyau, un espace sacré où la diversité devient une simple forme de solidarité. Sans un tel centre, le multilinguisme devient babélien. La diversité devient centrifuge. Le passé devient un champ vide — et l'avenir une feuille de calcul technocratique. Une civilisation sans rituel, sans mémoire, sans voix propre, est comme un corps sans pouls.

Ce dont l'Europe a besoin, ce n'est pas de plus de réglementations, de plus d'indicateurs d'inclusion ou de plus de déclarations universelles. Ce dont elle a besoin, c'est de se reconnecter à ses sources : des récits enracinés, un art qui interpelle, une liturgie qui rappelle, des rituels qui unissent. Les Hittites avaient tout, sauf un mythe qui leur était propre. Cela a causé leur perte. Les ruines de Ḫattuša ne nous murmurent pas de slogans. Elles ne lancent pas de cri de guerre. Mais elles posent une question existentielle dérangeante : si vous reprenez tout de tout le monde, que reste-t-il de vous-mêmes ?

Sources:

Furedi, F. (2017). What's Happened to the University? A Sociological Exploration of Its Infantilisation. Routledge.

Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Revised ed.). Verso.

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Polity Press.

Suvorkin, D. (2020). Meertaligheid en etnische identiteit in het Hettitische Rijk.

Bryce, Trevor. Life and society in the Hittite world. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Beckman, Gary. “Akkadian and the Hittites.” In History of the Akkadian language uitgegeven door Juan-Pablo Vita, 1266-92. Leiden: Brill, 2021.

15:54 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, feniks, flandre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Commentaires

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/orleans-une-jeunesse-extra-262941

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/cette-jeune-immigree-remercie-la-

https://www

Où est la France française dans tout ça?

Il faut dire que l'Europe et l'Amérique du Nord se suicident de différentes manières mais la plus grave menace reste l'effondrement de la cellule familiale(divorce, famille recomposée, le travail des femmes et son pendant féministe hostile à l'homme blanc, l'avortement, la contraception, les déviances sexuelles, l'idéologie woke et trans...!). Cette situation s'aggrave par la guerre en Ukraine qui est une traduction brutale et concrète de ce suicide de la race blanche par une guerre fratricide entre Russes et Ukrainiens, des Slaves et des peuples frères qui se déchirent pour une entité européenne dégénérée que sont les States de Biden et de Trump!

Écrit par : lbs | jeudi, 04 septembre 2025

Écrire un commentaire