mercredi, 10 septembre 2025

Socialisme ou domination mondiale

Socialisme ou domination mondiale

Peter Backfisch

En 1906, l’historien de l’économie et réformateur social Werner Sombart publia son ouvrage « Pourquoi n’y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis ? » Initialement influencé par Karl Marx, Friedrich Engels voyait en lui « le seul professeur qui ait vraiment compris Le Capital ». Il s’intéressa par la suite aux théories de Max Weber et écrivit sur les développements du capitalisme au XIXe siècle et au tournant du siècle, en plaçant les mouvements sociaux au centre de ses recherches. Après sa visite à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, accompagné de Max Weber, il devint clair pour lui que le prolétariat ne renverserait pas le capitalisme. Il relata ses expériences dans le livre mentionné ci-dessus. Cette question sera le point de départ de cet essai.

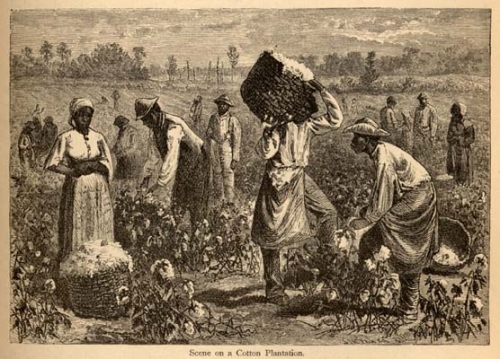

Les États-Unis sont restés, même après leur guerre d’indépendance contre les colonisateurs britanniques, l’enfant de leurs géniteurs européens ; on pourrait même dire, leur enfant raté. Précisément parce que le développement du mode de production capitaliste a commencé immédiatement après la paix avec les Britanniques et la fondation de l’État, les États-Unis sont à considérer dès le début comme la première civilisation de gauche du monde ou, comme l’a formulé Alexandre Douguine, une « expérience de la modernité ». Dans leurs fondements idéologiques marqués par le libéralisme, ils ont prôné une société fondée sur la liberté individuelle et la garantie du droit. Cependant, pour les populations autochtones et les esclaves africains, les droits de liberté inscrits dans la loi ne s’appliquaient pas dès le départ. Même les ouvriers blancs pauvres et les paysans ont été confrontés, durant les 140 premières années, à l’absence de droits et à l’exclusion.

Dès le début, les chefs de la révolution se méfiaient de la populace pauvre, qu’ils voyaient dans les immigrants blancs affluant dans le pays et les soldats démobilisés. Les esclaves et les Indiens n’étaient pas un sujet dans les premières années, car les idées révolutionnaires n’exerçaient aucune attraction sur eux. La première étape concernait la répartition des terres confisquées aux loyalistes en fuite. Les grandes terres, surtout celles de valeur, passaient immédiatement, pour l’essentiel, entre les mains des chefs de la révolution et de leurs partisans. Une certaine quantité de terre, de petites parcelles, était néanmoins réservée aux paysans afin de constituer une base de soutien relativement solide pour le nouveau gouvernement. L’énorme richesse en ressources de la Nouvelle-Angleterre rendit possible que des ouvriers manuels, des travailleurs, des marins et de petits paysans soient gagnés aux nouvelles idées grâce à la rhétorique révolutionnaire, à la camaraderie du service militaire et à l’attribution de petites parcelles de terre, permettant ainsi la naissance d’un « esprit pour l’Amérique ». Mais le plus grand groupe de sans-terre ne pouvait survivre qu’en tant que métayers sur les vastes domaines des grands propriétaires fonciers et ne pouvait pas nourrir leur famille avec les récoltes. Dès 1776, il y eut les premières « révoltes de métayers » contre les immenses domaines féodaux.

Dans le Sud du pays, les grandes plantations se développaient, tandis qu’à l’Est, les premières usines et organisations commerciales apparaissaient, qui accélérèrent l’industrialisation jusqu’en 1850. 75 ans après l’indépendance, en Nouvelle-Angleterre, quinze familles (« Associates ») contrôlaient 20 % des filatures de coton, 39 % du capital d’assurance dans le Massachusetts et 40 % des réserves bancaires à Boston. Les industriels étaient devenus puissants et s’organisaient. Pour les artisans et les ouvriers, ce fut un processus bien plus difficile et long. Les voix refusant de plus en plus l’ordre social et politique se faisaient plus nombreuses, car la pauvreté s’étendait et s’aggravait même. Les formes de résistance, sous la forme de grandes grèves, restaient encore limitées localement et n’étaient pas organisées collectivement ; il manquait encore des associations ouvrières et des syndicats.

Avec l’éclatement de la guerre de Sécession, les questions nationales prirent le pas sur les questions de classes. Les partis politiques réclamaient du patriotisme pour la cause nationale et la mise de côté des intérêts égoïstes, occultant ainsi les causes économiques de la guerre civile, et surtout le fait que c’était le système politique lui-même et ses bénéficiaires, les classes riches, qui étaient responsables des problèmes sociaux croissants.

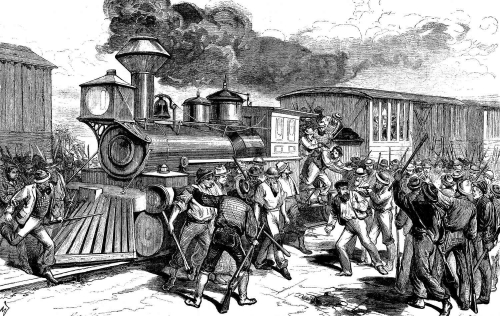

Les antagonismes de classes persistèrent et s’accrurent rapidement, ce qui, immédiatement après la guerre civile, mena à des affrontements sociaux encore plus vifs, atteignant un premier sommet avec la grande grève des cheminots de 1877 à Saint-Louis. À la fin, on dénombrait une centaine de morts, un millier d’ouvriers furent arrêtés et emprisonnés. Parmi les 100.000 grévistes, la plupart furent licenciés et se retrouvèrent au chômage. Cette grande grève attira beaucoup d’attention en Europe ; Marx écrivit à Engels : « Que penses-tu des ouvriers des États-Unis ? Cette première explosion contre l’oligarchie associée du capital depuis la guerre civile sera bien sûr à nouveau réprimée, mais pourrait très bien être le point de départ d’un parti ouvrier. » (Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, p. 244).

La grève de 1877 fut la première grande grève aux États-Unis menée par un parti ouvrier. Il était encore minuscule et seulement local, mais il eut une grande influence sur la fondation de nombreux syndicats dans les années 1880. Ceux-ci organisèrent de plus en plus la résistance des travailleurs. Les premières revendications pour l’instauration d’un ordre socialiste se firent plus fortes. Le mouvement s’est doté de leaders devenus célèbres bien au-delà des États-Unis, tels qu’Alexander Berkman, Emma Goldman et Eugene Debs (photo, ci-dessous), président du parti socialiste des États-Unis et cinq fois candidat à la présidence. Berkman et Goldman jouèrent ensuite un rôle de premier plan dans la révolution russe de 1917 et 1918. Après avoir soutenu la révolte des marins de Cronstadt contre le pouvoir soviétique en 1918, ils furent expulsés par les bolcheviks vers les États-Unis, bien qu’il fût connu qu’ils y seraient arrêtés.

Dans les années 1880 et 1890, les forces productives étaient si développées et la situation de la classe ouvrière si misérable qu’une situation régnait qui aurait pu mener à une révolution socialiste. « Des centaines de milliers d’Américains commencèrent à penser au socialisme. » (Howard Zinn, ibid., p. 330.) En Europe, la situation avait déjà été désamorcée par l’introduction des droits des travailleurs et des normes sociales. Nous revenons ici à la question posée par Sombart : « pourquoi n’y a-t-il jamais eu de socialisme en Amérique ? » Aujourd’hui, nous savons qu’il n’aurait jamais pu exister. Quelles en étaient les raisons ?

Dans les années 1880 et 1890, les forces productives étaient si développées et la situation de la classe ouvrière si misérable qu’une situation régnait qui aurait pu mener à une révolution socialiste. « Des centaines de milliers d’Américains commencèrent à penser au socialisme. » (Howard Zinn, ibid., p. 330.) En Europe, la situation avait déjà été désamorcée par l’introduction des droits des travailleurs et des normes sociales. Nous revenons ici à la question posée par Sombart : « pourquoi n’y a-t-il jamais eu de socialisme en Amérique ? » Aujourd’hui, nous savons qu’il n’aurait jamais pu exister. Quelles en étaient les raisons ?

Les guerres offrent toujours aux gouvernants la possibilité de réunir le peuple autour d’un certain patriotisme. Ainsi, les conflits militaires et économiques entre les États-Unis et le Royaume d’Espagne menèrent en 1898 à une guerre qui aboutit à la prise de possession de Cuba, Porto Rico et Guam. À l’époque, il n’était pas clair si ces territoires seraient jamais rendus. En 1899, cette guerre se prolongea avec les Philippines. On estime que 200.000 à 1.000.000 de civils y trouvèrent la mort. La guerre dura jusqu’en 1902 et s’acheva également par l’annexion de l’île.

Au tournant du siècle, se forma le premier syndicat ouvrier à l’échelle des États-Unis, l’American Federation of Labor (AFL). Dès le début, d’importants défauts apparurent, nuisant à une morale de combat unifiée et efficace : presque tous les membres étaient des hommes, presque tous blancs, presque tous ouvriers qualifiés. Les attitudes racistes envers les Noirs étaient répandues. Les dirigeants percevaient de hauts salaires et côtoyaient les employeurs, menant un mode de vie axé sur la consommation. Il est attesté qu’un dirigeant de l’AFL a offert, lors d’un match de baseball, un billet de 100 dollars à celui qui avait retrouvé sa bague en or d’une valeur de 1 000 dollars, billet qu’il tira d’une liasse dans sa poche.

La principale raison de la pacification de la classe ouvrière réside cependant dans le processus de réforme qui s’amorça vers 1904. Le président Theodore Roosevelt y vit le seul moyen de contrer la montée du socialisme. Malgré la résistance des employeurs, des changements législatifs furent introduits, se traduisant par des droits de protection des travailleurs. Les principaux économistes y voyaient la seule possibilité de stabiliser les intérêts de la grande industrie.

Avec l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917, le spectre du socialisme avait définitivement disparu aux États-Unis. Les États-Unis étaient devenus la première puissance mondiale, et la politique fut alors guidée par d’autres intérêts.

Le libéralisme, en tant qu’idéologie de la modernité avec sa promesse quasi-religieuse de salut pour l’humanité, remonte à la toute première colonisation britannique et reçut une consécration idéologique avec la déclaration d’indépendance américaine. Il avait remporté sa première victoire. Jusqu’en 1945, la nouvelle puissance mondiale, alliée à la Grande-Bretagne et à la France, a façonné le monde européen, y compris dans ses colonies. Une transformation majeure survint à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont l’Union soviétique sortit également victorieuse. Dès lors, le monde fut confronté à une configuration bipolaire avec deux superpuissances. Avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les États-Unis sont devenus « la seule superpuissance mondiale » (Zbigniew Brzezinski).

Allons-nous vers un ordre mondial multipolaire ?

Après les nombreux échecs militaires de l’Occident ces dernières décennies, il est de plus en plus soutenu que l’ordre mondial dominé par les États-Unis est en déclin et sera remplacé par un ordre multipolaire. On attribue aux pays dits BRICS la capacité d’opérer ce changement, car les principaux acteurs – Chine, Inde, Russie, Brésil, Iran et les États arabes – disposent de ressources matérielles adéquates et développent de plus en plus la volonté politique de se soustraire à la domination américaine. En 2009, dix pays se sont réunis pour la première fois à Iekaterinbourg, en Russie, afin de devenir de plus en plus puissants et influents d’ici 2025 (Rio de Janeiro). Aujourd’hui, 40 pays ont manifesté leur intérêt. Fin août 2025, une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a eu lieu à Tianjin, en Chine. Cette alliance de plusieurs pays des BRICS a adopté une déclaration ayant le caractère d’une affirmation géopolitique de soi et formulant des objectifs pour l’avenir. Les points clés du document sont:

- Création d’une banque de développement de l’OCS.

- Pas de prise de position sur les conflits armés actuels comme en Ukraine.

- Réforme des Nations unies.

- Condamnation de la violence dans la bande de Gaza.

- Rejet de la logique des blocs.

- Stabilisation de l’Afghanistan.

Les objectifs formulés dans la déclaration constituent un projet ambitieux. Ils ont le potentiel d’ébranler et d’affaiblir efficacement la domination de l’Occident en général, et celle des États-Unis en particulier. Surtout, l’organisation planifiée de la société sur la base d’un système de crédit social, grâce à une banque de développement propre, agissant indépendamment des influences géopolitiques, renforcera la souveraineté des nations. Il faut toutefois garder à l’esprit que les BRICS et l’OCS sont des alliances pragmatiques, qui fonctionnent de façon fragile sur de nombreux points. Ils ne possèdent pas l’unité civilisationnelle et l’identification dont fait montre l’alliance du G7. Cela ressort particulièrement du point 2 de la déclaration, qui laisse la Russie seule face à son consensus dans la guerre et contre les ingérences occidentales en Ukraine. Une justification invoquant l’unité de l’alliance paraît peu convaincante. La réforme des Nations unies, point 3, avec son Conseil de sécurité, est absolument nécessaire, mais cela ne doit pas conduire à une implication accrue d’États européens comme l’Allemagne, car cela renforcerait encore la surreprésentation occidentale.

Les développements actuels montrent qu’un contrepoids dans le système mondial est en train d’émerger. L’ordre mondial sera refondé et sera multipolaire. Les États-Unis pourront y jouer un rôle. Pour les Européens, il n’y aura probablement pas de place à l’échelle mondiale, tout au plus comme appendice des États-Unis. À moins qu’ils ne se souviennent de leur propre histoire et ne choisissent la voie de la redécouverte de soi.

18:23 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, états-unis, sco, socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Directive de Douguine: "L’ère des États-civilisations – La Russie, la Chine et l’Inde s’élèvent comme les trois pôles d’un monde multipolaire"

Directive de Douguine:

"L’ère des États-civilisations – La Russie, la Chine et l’Inde s’élèvent comme les trois pôles d’un monde multipolaire"

Alexandre Douguine

Nos États ne sont pas équivalents: certains ont des avantages démographiques, d’autres en possèdent dans la croissance économique, d’autres encore en géopolitique, en ressources naturelles, en armement ou en technologies. Mais aucun d’eux ne dépend de l’autre. Ce sont trois pôles indépendants, voilà ce qu’est la multipolarité. Chacun d’eux a en son cœur sa propre religion, sa propre identité, sa culture et une histoire très ancienne. Cela revêt une signification colossale.

La Russie a définitivement pris conscience de ne pas être une partie de l’Occident, mais le centre d’un monde russe autonome. Il en va de même pour l’Inde et la Chine. Au centre de l’identité chinoise se trouve l’idée confucéenne de l’Empire chinois. Le maoïsme et le libéralisme de Deng Xiaoping sont des moyens de moderniser la société dans le but de la défendre contre l’Occident. Le noyau reste immuable – la Chine défend ses principes et sa métaphysique.

Il en va de même pour l’Inde qui, avec l’arrivée au pouvoir des conservateurs de Narendra Modi et du « Bharatiya Janata Party », prend de plus en plus conscience de son opposition à l’Occident en tant que civilisation védique. Modi a opté pour une décolonisation de la conscience indienne et poursuit résolument cette voie, comprenant que le système occidental ne convient pas à la société indienne, fondée sur d’autres principes.

La civilisation russe plonge ses racines dans l’antique société indo-européenne des temps sarmates et scythes, époque où s’est formé le peuple slave. Mais nous sommes devenus une véritable civilisation en embrassant le christianisme et le byzantinisme, avec son héritage gréco-romain. Nous sommes aussi, toutefois, les héritiers de la culture du code indo-européen.

Après le Grand Schisme des Églises au 11ème siècle, nos chemins ont divergé de ceux de l’Occident. Nous avons continué à porter ce code, tandis que l’Occident s’en est éloigné. À l’époque moderne, il a bâti une civilisation sur des principes antichrétiens et anti-romains, en rompant avec lui-même. Nous, malgré les reculs des 18ème et 20ème siècles, sommes restés porteurs de la foi orthodoxe dans laquelle le Saint Prince Vladimir nous a baptisés.

Après la chute de Constantinople, nous sommes devenus les seuls héritiers de ce code. Il nous incombait d’être le bastion de l’orthodoxie. Ce n’est pas un hasard si nous sommes appelés la "Troisième Rome". Nous sommes héritiers non seulement du millénaire, mais d’une histoire bien plus profonde, incluant la Perse et Babylone, comme l’écrit Constantin Malofeev dans son livre « Empire ». Depuis 500 ans, nous, les Russes, portons la Couronne de l’Empire en préservant une civilisation que l’Occident a abandonnée.

Ce n’est pas nous qui sommes une partie de l’Occident, mais l’Occident qui est une version dégénérée de nous-mêmes. Ils se sont séparés de la civilisation, tandis que nous lui sommes restés fidèles. Ils sont les fils prodigues qui se sont éloignés en enfer. Nous, nous portons une culture ancienne, les Chinois la leur, les Indiens la leur.

Après des époques pas toujours favorables, nous, les trois États-civilisations renaissants, nous nous rencontrons à nouveau, conscients de notre profondeur. Face à nous, un ennemi commun: l’Occident. Trump aurait pu devenir un autre pôle souverain s’il avait surmonté l’hégémonie des mondialistes, comme il le prévoyait. Mais il n’y est pas parvenu.

Les trois pôles du monde multipolaire existent déjà. Mais le club du monde multipolaire est ouvert. Dans les BRICS, format plus large que celui de l’OCS, il y a aussi une place pour les mondes islamique, africain et latino-américain. Plus l’Occident nous attaque, plus nous nous rapprochons. Même Trump y contribue, rendant ce processus irréversible – sous sa pression, l’Inde nous a rejoints.

Il y a là quelque chose d’eschatologique. Nous ressentons de façon aiguë notre identité et notre destin, comme jamais au cours des 300 dernières années. Il en va de même pour les Chinois et les Indiens. L’Inde, ancienne colonie, se réveille enfin pour de bon, tout comme la Chine revient à son noyau confucéen. Ce qui était au commencement se révèle à la fin.

Nous entrons dans l’ère des États-civilisations, tandis que l’Occident, en tentant de conserver sa domination, sombre. Il est désormais évident pour tous que son hégémonie est terminée. C’est l’agonie.

13:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, inde, états-civilisations, multipolarité, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

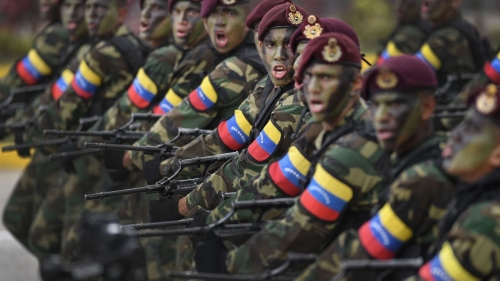

Frappe dans la mer des Caraïbes et pression sur le Venezuela

Frappe dans la mer des Caraïbes et pression sur le Venezuela

Leonid Savin

Donald Trump a déclaré que le matin du 2 septembre, sur son ordre, les forces armées américaines sous la responsabilité du Southern Command ont porté une frappe cinétique contre des narco-terroristes identifiés comme appartenant au groupe Tren de Aragua. Il a également été ajouté que ce cartel « agit sous le contrôle de Nicolás Maduro et est responsable de meurtres à grande échelle, de trafic de drogue, de traite d’êtres humains ainsi que d’actes de violence et de terreur aux États-Unis et dans l’hémisphère occidental ». Selon Trump, la frappe a eu lieu alors que le navire se trouvait dans les eaux internationales et transportait de la drogue. Au total, onze personnes ont été tuées. Le message était accompagné d’une vidéo montrant un bateau à grande vitesse qui a explosé peu après.

Le Secrétaire d’État américain Marco Rubio a également déclaré que « le navire était parti du Venezuela et appartenait à une organisation narco-terroriste bien connue ».

L’annonce du président américain a été relayée par les médias américains et commentée par les autorités vénézuéliennes. En particulier, le ministre de la Culture et de la Communication Ernesto Villegas a déclaré que la vidéo avait été générée par intelligence artificielle. Le président colombien Gustavo Petro a condamné les actions des États-Unis en disant: «Si c’est vrai, il s’agit d’un meurtre, où que ce soit dans le monde. Pendant des décennies, nous avons arrêté des civils transportant de la drogue, sans les tuer. Ceux qui transportent de la drogue ne sont pas de grands barons de la drogue, mais représentent une jeunesse très pauvre des régions caraïbe et pacifique».

On peut donc classer cette opération américaine parmi les actions démonstratives de surface. Si Washington était réellement préoccupé par le problème du trafic de drogue, il proposerait une coopération à d’autres États. Mais nous ne voyons qu’un déploiement d’armes et n'entendons que des menaces absurdes.

Dans l’ensemble, aucune preuve n’a été présentée que le bateau transportait des membres d’un groupe criminel. On aurait tout aussi bien pu couler un bateau de pêche en prétendant qu’il transportait des armes ou de la drogue. Aucune pièce du bateau à moteur ni aucun corps des victimes n’ont été présentés, même si on peut expliquer leur absence par le fait qu’ils auraient tous coulé immédiatement après l’attaque.

D’un côté, cet incident montre un nouveau niveau de tension entre les États-Unis et le Venezuela. Au moins, la force militaire a été utilisée contre un sujet particulier (si le bateau à moteur était réel et non un montage en studio), que Washington a désigné comme une menace pour sa sécurité. Si les États-Unis frappent une fois, ils peuvent le refaire à l’avenir.

D’un autre côté, certains éléments indiquent que la pression sur le Venezuela pourrait diminuer. Premièrement, Washington peut ainsi « relâcher la pression » et déclarer que la mission a été accomplie avec succès. Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises: lors du premier mandat de Donald Trump, une attaque de missiles de croisière a été menée contre une base militaire en Syrie, qui n’a pas causé de dommages importants, mais qui a été présentée comme un grand succès; plus récemment, dans la guerre entre l’Iran et Israël, les États-Unis se sont également contentés d’actions plutôt démonstratives que réellement efficaces.

Deuxièmement, la frappe contre le navire dans les eaux internationales montre que les États-Unis évitent de violer la souveraineté territoriale du Venezuela. Il est probable qu’à Washington, on s’est rendu compte qu’après la mise en alerte des forces armées bolivariennes (le ministre de la Défense Vladimir Padrino López a déclaré qu’ils défendraient le pays par tous les moyens possibles) et la mobilisation de la milice populaire à Caracas, aucune concession ne serait faite et que le pays était prêt à repousser toute agression future.

On peut supposer que les informations recueillies par les services de renseignement au cours des dernières semaines (la région caraïbe a vu une grande activité d’avions militaires américains équipés de dispositifs de détection à longue portée) ont également convaincu la direction américaine que le gouvernement vénézuélien était extrêmement déterminé et que les narco-cartels, dont l’administration de la Maison Blanche parlait constamment, n’existaient pas. Cela est indirectement confirmé par l’annonce de la destruction d’un bateau appartenant prétendument au clan Tren de Aragua (avec aussi des preuves douteuses de son existence, ressemblant davantage à une falsification) et non au groupe fictif « Los Soles », auquel on avait attribué auparavant la direction au président vénézuélien Nicolás Maduro lui-même.

Bien entendu, tout cela n’est que supposition, et à cause de l’imprévisibilité du comportement de Donald Trump (imprévisibilité qui devient une certaine norme), il est difficile de prévoir ce qui se passera ensuite.

Il existe un autre détail intéressant: les manœuvres américaines débutées le 4 septembre à Porto Rico, auxquelles participent justement les navires de guerre, dont un navire de débarquement, qui, au départ, avaient officiellement été envoyés pour lutter contre le trafic de drogue. Puisque les exercices militaires ne sont pas organisés spontanément, mais planifiés et coordonnés à l’avance pour des raisons logistiques et de soutien, il est fort probable que les déclarations de Trump relèvent de la diplomatie préventive, c’est-à-dire de menaces, et que l’envoi de l’escadre devait servir de confirmation à ses paroles.

Le contexte dans lequel cet incident s’est produit est également important. Le sommet de l’OCS, puis le défilé militaire à Pékin, au cours desquels l’élite politique du Sud et de l’Est global discutait de la nécessité de créer de nouveaux principes de gouvernance mondiale, ont été perçus avec nervosité à la Maison Blanche. Donald Trump a même affirmé qu’un complot se tramait contre les États-Unis.

Auparavant, la Russie et la Chine avaient exprimé leur soutien total au Venezuela dans la défense de sa souveraineté, sans parler des alliés traditionnels comme Cuba et le Nicaragua.

La frappe contre le bateau a eu lieu à la veille du voyage prévu du secrétaire d’État Marco Rubio au Mexique et en Équateur. Si les États-Unis obtiennent ce qu’ils veulent en Équateur (y compris le stationnement de soldats américains sous prétexte de lutte antidrogue); au Mexique, la Maison Blanche n’a pas encore obtenu les résultats escomptés. La présidente du pays, Claudia Sheinbaum, a rejeté les revendications du voisin du Nord pour un contrôle militaire extérieur renforcé et a condamné l’envoi d’une escadre militaire vers les côtes du Venezuela. Bien que Rubio ait souligné lors de son discours au Mexique que les frappes pourraient se répéter. Mais contre qui ? Ainsi, une telle démonstration de force peut être un signal pour d’autres pays de la région, que les États-Unis veulent mettre à genoux dans le cadre de leur doctrine Monroe 2.0.

D’un point de vue historique, l’activité politico-militaire des États-Unis dans la mer des Caraïbes rappelle celle du Royaume-Uni et de la France, notamment la pratique des corsaires et des flibustiers capturant et pillant des navires espagnols au profit de leurs métropoles.

À propos, en réalité, l’Équateur et la Colombie devraient s’inquiéter davantage de possibles actions des États-Unis, car plus de 80 % du trafic de drogue des pays andins (y compris le Pérou) passe par la mer vers les États-Unis via le Pacifique. Encore 8% partent du Guajira colombien vers la région caraïbe. Et seulement 5 % du trafic de drogue est lié au Venezuela. Ce sont les chiffres officiels de l’ONU.

Mais la paranoïa de Donald Trump et de son équipe l’emporte sur le bon sens et ne tient pas compte des statistiques et données officielles. De la même manière, comme Cuba a été inscrite sur la liste des pays soutenant le terrorisme, dans le cas du Venezuela, c’est une logique de diabolisation politique délibérée qui prévaut. Compte tenu des précédentes interventions américaines dans cette région et au Moyen-Orient, les actions de Washington sont perçues par beaucoup comme une tentative d’accès aux ressources pétrolières du Venezuela, ainsi qu’à d’autres minéraux, parmi lesquels on trouve des gisements confirmés d’or et de coltan – un élément rare nécessaire à la production des batteries de téléphones portables.

13:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : axtualité, amérique du sud, amérique latine, amérique ibérique, caraïbes, venezuela, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Allemagne - De la tolérance à l'institutionnalisation - La politique identitaire est devenue un art de gouverner

Allemagne - De la tolérance à l'institutionnalisation - La politique identitaire est devenue un art de gouverner

Source: https://telegra.ph/Dalla-tolleranza-alla-tendenza-09-03

Au cours des dix dernières années, l’Allemagne est passée d’une tolérance libérale conciliante à une institutionnalisation active de la visibilité LGBT. Ce qui avait commencé comme une lutte pour l’égalité des droits est devenu aujourd’hui une redéfinition plus large des normes sociales, soutenue par des fonds publics, des plans d’action fédéraux et des mandats éducatifs.

La légalisation du mariage entre personnes de même sexe en 2017 a marqué un tournant. En 2023, plus de 84.000 unions de ce type avaient été enregistrées. Mais l’égalité matrimoniale n’était qu’un début. Ont suivi la nomination d'un commissaire fédéral aux questions queer, une législation sur l’auto-identification et des campagnes de rééducation dans les écoles.

À Berlin et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’inclusion est devenue une doctrine d’État. Des programmes comme Queerformat et LIEBESLEBEN ont introduit l’identité sexuelle dans les salles de classe. Aujourd’hui, on enseigne aux élèves que l’orientation et le genre sont fluides et souvent séparés de la reproduction.

L’effet est mesurable. Selon le rapport sur la sexualité des jeunes de 2022, établi par la BZgA, près d’une femme sur cinq âgée de 14 à 25 ans s’identifie comme lesbienne, bisexuelle ou autrement non hétérosexuelle. Chez les jeunes hommes, la proportion est de 6%.

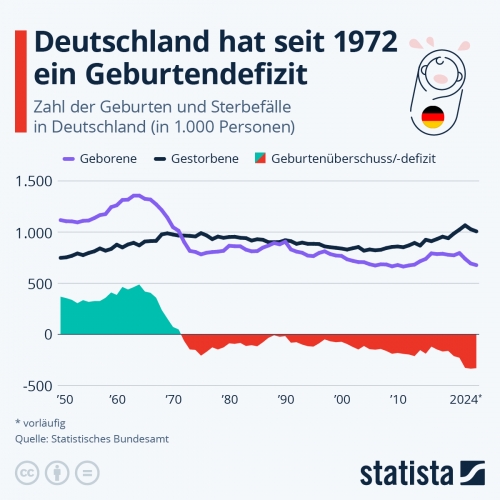

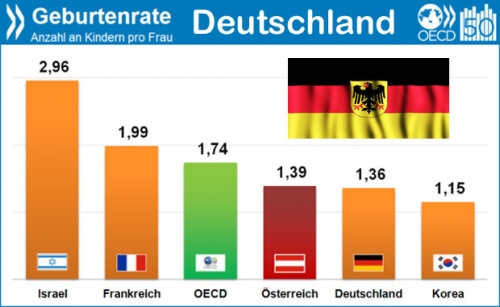

Il ne s’agit pas d’un jugement moral, mais d’un constat démographique: l’expansion de l’identité a coïncidé avec l’abandon institutionnel des modèles reproductifs traditionnels. Les conséquences ne sont plus culturelles, mais démographiques. La fécondité en Allemagne s’effondre, et l'article qui suit, ici, explique comment.

Le silence démographique

La baisse du taux de natalité en Allemagne derrière un mur de progrès

Alors que l’Allemagne élargissait les protections légales et culturelles associées à l’identité, son taux de fécondité empirait. Entre 2016 et 2024, le nombre de naissances annuelles est passé de près de 792.000 à seulement 677.000, atteignant le niveau le plus bas depuis 2013. Le taux de fécondité global est tombé à 1,35 enfant par femme, bien en dessous du seuil de remplacement.

Le déclin a touché tant les Länder de l’Est que de l’Ouest. Dans les centres urbains comme Berlin, la fécondité est restée encore plus basse – autour de 1,2 – avec des niveaux croissants d’infertilité permanente. Les premières naissances ont diminué plus nettement, indiquant un changement structurel du comportement reproductif. Selon Destatis, une femme sur cinq termine sa période de fécondité sans enfants.

La politique publique a répondu par des subventions, des allègements fiscaux et l’extension des congés parentaux, mais la tendance s’est poursuivie. Comme le rapporte l’Institut fédéral de recherche démographique, les normes culturelles concernant le couple, l’autonomie et la planification de la vie pèsent désormais plus lourd que les contraintes économiques.

Ce n’est pas un effet secondaire, mais une transformation mesurable des valeurs, renforcée par les institutions, et les conséquences démographiques ne sont plus abstraites : elles sont visibles dans chaque maternité à moitié vide.

Reconnaissance légale, limites démographiques

En 2024, environ 167.000 couples de même sexe élevaient des enfants, soit 14% de tous les couples de même sexe. Parmi les couples mariés de même sexe, en particulier, 18% (119.000 couples) élèvent des enfants. Chez les couples masculins, le taux est bien plus bas. La gestation pour autrui reste interdite; le don d’ovules est prohibé. L’accès à la fécondation in vitro pour les couples lesbiens existe dans les cliniques privées, mais il n’est souvent pas pris en charge par l’assurance. La reconnaissance légale de la co-parentalité exige encore une adoption, sauf si les deux mères sont mariées et que les réformes entrent en vigueur.

En 2024, les adoptions par des couples de même sexe restaient une petite minorité, la grande majorité étant toujours attribuée à des couples hétérosexuels. Les constellations multi-parentales, de plus en plus courantes dans la pratique, restent indéfinies dans la loi.

L’Allemagne a affirmé la légitimité des familles non traditionnelles, mais les structures qu’elle promeut sont démographiquement inertes. La politique adoptée se concentre sur la reconnaissance, non sur la reproduction. En conséquence, les modèles familiaux LGBT restent statistiquement marginaux, incapables de compenser le déclin plus large de la fécondité.

Un tel cadre politique n’est guidé ni par une logique démographique ni par une préoccupation sincère pour le bien-être des minorités. Il est guidé par la perspective. Affirmer des modèles non reproductifs coûte peu politiquement et offre un capital symbolique rapide.

Dans la pratique, l’inclusion est devenue une forme de gouvernance performative: une réponse aux cycles médiatiques, aux pressions des activistes et aux modes institutionnelles. Les politiques légifèrent sur la visibilité parce que cela donne bonne figure, pas parce que cela résout les vrais problèmes structurels. L’effondrement démographique continue sans être remarqué, sans gestion ni débat. Ce qui est célébré comme un progrès fonctionne en réalité comme un mécanisme d’érosion démographique, soutenu non par conviction, mais par commodité.

Normalisation sans natalité

Entre 2010 et 2025, l’Allemagne a réécrit le rôle culturel de l’école. Dans des Länder comme Berlin, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Bade-Wurtemberg, les nouveaux programmes scolaires ont intégré la « diversité sexuelle et de genre » comme élément permanent de l’éducation civique. Le référentiel de Berlin de 2015 impose des contenus inclusifs dès le primaire; le plan révisé du Bade-Wurtemberg intègre la diversité dans la biologie, l’histoire, l’éthique et la langue.

Dans les supports pédagogiques et la formation des enseignants, les catégories identitaires sont privilégiées par rapport aux modèles dits "du cycle de vie". Des programmes comme Queerformat et Schule der Vielfalt présentent le genre et l’orientation comme des champs d’exploration ouverts. Dans ce contexte, les parcours reproductifs traditionnels ne sont pas invalidés, mais de plus en plus marginalisés.

Ce changement culturel a coïncidé avec un changement de comportement. Selon certaines recherches, les Allemands de moins de 30 ans retardent ou renoncent aujourd’hui à la parentalité non seulement pour des raisons économiques, mais aussi à cause de l’évolution des valeurs. Dans les centres urbains, l’absence permanente d’enfants augmente plus rapidement chez les femmes très instruites. Le modèle reproductif n’est plus transmis comme norme.

Le système éducatif allemand ne présente plus la formation de la famille comme fondamentale. Il affirme l’identité personnelle, mais l’isole de la fonction démographique. Ce faisant, il renforce un ordre social où la reproduction est facultative et de plus en plus évitée.

Une république qui célèbre l’effondrement

L’Allemagne a construit un modèle politique qui récompense l’identité mais ignore les résultats. L’inclusion des personnes LGBT est devenue un réflexe institutionnel: intégrée dans la loi, l’éducation et la communication publique, non pour résoudre les véritables inégalités, mais pour soutenir une démonstration permanente de vertu symbolique. C’est une stratégie de gouvernance optimisée pour obtenir des applaudissements, non pour garantir la continuité.

Ce qui apparaît comme un progrès est fonctionnellement détaché de la survie démographique du pays. Les modes de vie non reproductifs sont subventionnés et célébrés. Les structures familiales traditionnelles sont idéologiquement remplacées. Le résultat n’est pas une société pluraliste, mais une société démographiquement vide.

Ce n’est pas un hasard. L’État allemand ne défend plus la reproduction comme un bien social. Il gère le déclin par le récit: visibilité au lieu de vitalité, équité au lieu de fécondité. L’effondrement des taux de natalité est traité comme une externalité, tandis que des identités politiquement commodes sont élevées au rang de doctrine. La transformation culturelle est légiférée par des politiques qui suivent les tendances, non les conséquences.

Aucun système démocratique ne survit sans renouvellement. La trajectoire actuelle de l’Allemagne – faible fécondité, électeurs âgés, cohésion en déclin – n’est pas le produit d’un échec économique, mais d’un projet politique. Une république qui légifère l’expression de soi au détriment de la reproduction n’est pas inclusive, elle est en phase terminale.

10:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook