dimanche, 24 février 2008

Sur Gustave Ratzenhofer (1842-1904)

Robert STEUCKERS :

Sur Gustave RATZENHOFER (1842-1904)

Né à Vienne le 4 juillet 1842, le sociologue et Maréchal des armées impériales autrichiennes Gustav Ratzenhofer fut l'exemple même du self-made-man. Fils d'horloger, orphelin très tôt, Ratzenhofer devient cadet dès l'âge de seize ans, en 1859. Sa volonté, son entêtement opiniâtre, ont triomphé des barrières sociales strictement hiérarchisées de l'Autriche-Hongrie du XIXième. L'œuvre de Ratzenhofer est un reflet de cette lutte constante qu'il mène, lui, le fils d'horloger, pour s'imposer aux aristocrates de l'état-major et de la bonne société viennoise. Il gravira tous les échelons de la hiérarchie militaire et terminera sa carrière comme président du tribunal militaire suprême de Vienne en 1898 et comme Feldmarschall-Leutnant en 1901, année de sa retraite. Les idées et les notions sociologiques défilent dans ses livres comme des troupes à la parade et s'imposent au lecteur comme les ordres indiscutables d'un commandeur à ses troupes. Sa philosophie politique et sa sociologie font irruption dans l'histoire des idées comme un retour du romantisme politique de Fichte et de Schelling, mais sous les auspices d'une autre méthode, en l'occurrence la méthode biologique, en vogue depuis l'émergence des écoles darwiniennes. Chez Ratzenhofer, en effet, la méthode dialectique fait place à la méthode biologique.

Après avoir entamé une carrière d'écrivain militaire, Ratzenhofer se tourne vers la sociologie et la philosophie politique, armé des théories positivistes de Comte, Mill et Spencer et des idées de Ludwig Gumplowicz sur la lutte des races. Son premier ouvrage, Wesen und Zweck der Politik, als Teil der Soziologie und Grundlage der Staatswissenschaften (Essence et but de la politique en tant qu'élément de la sociologie et assise des sciences politiques), paru en trois volumes à Leipzig en 1893, est d'inspiration résolument comtienne, à la différence que, pour Comte, la philosophie positive débouche sur la sociologie, tandis que la Weltanschauung de Ratzenhofer, elle, se base sur la sociologie. Partant de la formule héraclitéenne polemos pathr pantwn, Ratzenhofer déduit que l'inimitié absolue est la force motrice primordiale de la politique. L'histoire humaine n'est pas seulement un cas spécial de l'histoire naturelle générale. L'homme est un élément de la nature globale: il n'est donc pas seulement soumis aux lois générales de la nature dans ses mécanismes et ses chimismes mais aussi dans son vécu intérieur, dans son psychisme.

Autre perspective développée par l'œuvre politique et sociologique de Ratzenhofer: l'évolution des divers types d'associations humaines. Une évolution réduite, par la méthode biologisante de Ratzenhofer, aux dimensions physiques, chimiques et biologiques des pulsions de l'âme humaine. Deux pulsions principales animent les hommes, les poussent à l'action: l'auto-conservation, soit la concurrence entre les sociétés pour les denrées alimentaires (Brotneid), et le sexe, pierre angulaire des liens de consanguinité (Blutliebe). Dans le monde des hordes primitives, le conflit, la règle de l'hostilité absolue, sont l'essence des relations entre les hordes. A l'intérieur d'une horde particulière, l'hostilité absolue est tempérée par les liens de consanguinité. L'Etat survient quand il y a conquête d'un territoire et de sa population par une ethnie forte: les vaincus sont réduits en esclavage et contraints d'exécuter les travaux de la sphère économique. La multiplication des contacts entre sociétés, favorisée par le commerce, atténue la rigueur des ordres sociaux nés des conquêtes violentes: c'est la civilisation.

Essence et objectif de la politique en tant que partie de la sociologie et fondement des sciences de l'Etat

Wesen und Zweck der Politik, als Theil der Sociologie und Grundlage der Staatswissenschaften, 3 vol., 1893

Cet ouvrage en trois volumes débute par une définition des fondements sociologiques de la politique. Les rassemblements humains commencent au niveau de la horde; ensuite, vient le stade la communauté, fermée sur le monde extérieur mais où l'on repère déjà les gentes et les clivages entre dominants et dominés. Le stade suivant est celui de l'Etat, porté par le peuple (Volk), ouvert par nécessité sur le monde —et par nécessité seulement— et organisé par un gouvernement, expression de la personnalité sociale. Le stade ultime, venant immédiatement après celui de l'Etat, est le stade du Kulturkreis, de l'aire culturelle, laquelle est hypercomplexifiée et présente des ramifications sociales multiples. La lutte sociale est le produit du contact entre la société et les éléments qui lui sont étrangers. La vie sociale conduit à une différenciation continue des individualités sociales.

D'où Ratzenhofer déduit les lois essentielles de la sociologie: les sociétés politiques structurées tempèrent la lutte sociale mais cette temporisation n'est pas éternelle; les structures temporisatrices finissent pas s'essouffler et pas se révéler caduques. Elles doivent alors faire place à de nouvelles structures, mieux adaptées aux nécessités que la société doit affronter. Ensuite, Ratzenhofer constate que les Etats en phase de croissance cherchent l'adéquation de leurs institutions politiques avec les exigences de la société qu'ils policent. Les Etats en déclin sont ceux qui subissent le choc d'éléments culturels nouveaux, c'est-à-dire les Etats dont les structures sont progressivement disloquées par le choc de l'innovation et doivent céder le terrain à de nouvelles individualités politiques, mieux adaptées aux nécessités. Toutes les expressions de la vie sociale doivent conduire à des actes politiques. De ce fait, la sphère politique peut et doit tirer profit des développements de la science sociologique. Une bonne connaissance des rythmes et des diversités de la société conduit les serviteurs de l'Etat à adapter et à moderniser continuellement les structures politiques et à assurer de la sorte leur durée.

Ratzenhofer affirme ensuite que les lois de la société sont les mêmes que celles de la nature. Ainsi, le concept de politique équivaut à la Lebensklugheit, c'est-à-dire l'intelligence intuitive des lois de la vie qui perçoit sans détours les nécessités politiques et opère sans cesse un recours sans illusion à l'environnement naturel. Cette Lebensklugheit, ajoute Ratzenhofer, est le fait de l'homme libre, non de celui qui est contraint d'obéir pour survivre. L'égoïsme, dans la sphère du politique, est égoïsme collectif car l'homme politique véritable est celui qui est capable de mettre sa propre Lebensklugheit au service d'une instance collective, poussé par l'impératif éthique.

La célèbre loi de l'hostilité absolue, pierre angulaire du système sociologique de Ratzenhofer, nous révèle que les pulsions égoïstes, individuelles ou collectives, sont les moteurs des mouvements sociaux. Egoïsmes moteurs qui contredisent les théories eudémonistes du social car l'action politique, aux yeux de Ratzenhofer et de son inspirateur Ludwig Gumplowicz, n'est pas de dévoiler le sublime qu'il y a dans l'homme mais de mesurer très objectivement les forces, les dynamismes qui agissent dans le tissu social. Ces forces, ces pulsions sont la source de la puissance politique d'une nation. L'objectif du politique, c'est de les harmoniser et de les canaliser dans le sens de l'idée motrice, du mythe mobilisateur qui fait la personnalité politique de la nation. Il faut donc comprendre les pulsions des hommes, puis les classer selon qu'elles appartiennent à telle ou telle «personnalité politique». Faire de la politique, c'est mobiliser les pulsions et prévoir les conséquences d'une mobilisation circonstantielle de telle ou telle pulsion. L'énergie de la volonté donne son plein rendement aux pulsions politiques et les poussent vers la créativité.

L'objectif réel de toute lutte politique c'est l'acquisition d'espace. Pour Ratzenhofer comme pour Ratzel, le but des conflits politiques, c'est de conquérir de l'espace (Raumgewinn) ou d'acquérir des moyens pour mettre son espace propre en valeur (esclaves, avantages commerciaux, etc.). Ensuite, deuxième objectif du conflit: asservir d'autres hommes pour assouvir des besoins (le Dienstbarmachen).

Le droit en politique est facteur de puissance, comme l'a démontré, avant Ratzenhofer, Rudolf von Ihering. Dans cette optique, le droit acquis constitue le socle des pulsions politiques. Le droit en vigueur constitue l'assise sur laquelle se déroule la lutte politique. Il est contesté mais détermine les règles d'action des antagonistes tout en favorisant, en dernière instance, le pouvoir de ceux qui détiennent l'autorité.

Dans toutes les sociétés, on trouve des principes de progression et des principes de régression. Les forces ou les personnalités politiques jouent sur les deux types de principes pour avancer leurs pions à leur avantage. Les mouvements autonomistes visent la dissolution de certaines structures en place, tandis que les mouvements centralisateurs cherchent à renforcer et à simplifier la puissance politique en place. Ces idées-forces sont en fait des instruments manipulés par des personnalités organisées en corps (ou en corporations). De ce fait, la politique n'est rien d'autre qu'un effet des forces de la nature. Ratzenhofer définit ensuite l'essence de la politique sociale. La société est un tissu d'associations et d'organisations, basées sur les communautés de sang (les groupes de descendants d'un même ancêtre ou des mêmes ancêtres), les communautés locales, les nationalités, les communautés confessionnelles et les Stände (les états).

Cette hétérogénéité conduit à une multitude d'«opérations politico-sociales» contradictoires et antagonistes. Les communistes agissent et s'organisent sur base d'une pulsion humaine très ancienne: donner aux éléments sociaux dépourvus de propriétés et de droits un accès à la propriété et au droit. La noblesse n'a eu de fonction sociale que jusqu'au XIIIième siècle, où elle détenait les fonctions juridiques, exécutives et militaires. Après son rôle a été de moins en moins pertinent, jusqu'à l'inutilité complète; d'où l'aristocratisme militant est stérile, surtout en France. Le grand capital tente de s'emparer de tout le pouvoir. Les classes moyennes sont trop hétérogènes pour pouvoir s'organiser de façon cohérente. Les nationalités, les ethnies, forment des parentés de langue et de mœurs et trouve leur point culminant dans les mouvements pangermaniste, panromaniste et panslaviste. L'Eglise tente de s'emparer d'un maximum de pouvoir dans les Etats modernes. Les Juifs veulent conserver les droits qu'ils ont acquis depuis leur émancipation mais ne forment pas un bloc homogène: ils sont divisés, notamment, entre assimilés et orthodoxes. Le rôle de l'Etat, c'est de contrer les opérations socio-politiques menées par tous ces groupes.

Toute doctrine du politique procède d'une étude psycho-pathologique de l'homme, ce qui n'est pas toujours enthousiasmant. Conclusion: la civilisation consiste en un pouvoir croissant de la société sur les individus. Avec elle, le général triomphe du particulier. Toute éthique repose sur nos devoirs sociaux, sur la maîtrise de nos pulsions individuelles au profit d'un projet collectif. Toute éthique déduite de l'intériorité de l'individue, comme celle de Schopenhauer, est dépourvue de valeur sociale et néglige une dimension essentielle de notre existence. de l'intériorité de l'individualeur sociale et néglige la essentielle de notre existence, c'est-à-dire notre imbrication dans une collectivité. Le postulat kantien («agis toujours de façon à ce que la maxime de ta volonté puisse être en même temps le principe d'une loi générale») correspond pleinement à la volonté ratzenhoferienne d'imbriquer l'éthique dans les réflexes collectifs.

Wesen und Zweck der Politik nous explique également la différence entre civilisation et barbarie. La civilisation est un effet de la production de biens et de valeurs; elle est un développement culturel de l'humanité sous l'influence constante de la politique, qui crée et consomme forces et biens de façon équilibrée. La barbarie a pour caractéristique de consommer de façon effrénée, sans compenser par une production réparatrice. La barbarie est ainsi marquée par le déficit permanent, le gaspillage désordonné des forces. D'où, les objectifs pratiques de la politique «civilisante» sont 1) de limiter le principe d'hostilité absolue en circonscrivant la lutte politique au terrain du droit (but: la paix politique); 2) de favoriser l'égalité de tous devant le droit; 3) d'accorder la liberté par des lois, sous réserve que les individus se soumettent aux nécessités collectives; 4) d'accroître les sources de production de façon à assurer l'avenir de la collectivité; 5) de promouvoir le développement des sciences; 6) de promouvoir le développement des arts, afin de sublimer la nature et ses formes; 7) de laisser se déployer us et coutumes naturels; 8) de laisser se déployer la religiosité intérieure, laquelle exprime des aspects insaisissables de la nature); 9) de promouvoir l'hygiène afin d'allonger l'espérance de vie; 10) de favoriser une conscience éthique, de façon à ce que tous connaissent clairement leurs droits et leurs devoirs.

L'autorité libère les hommes du sort peu enviable que leur laisserait l'hostilité absolue et les pulsions brutes, non bridées. De ce fait, pour Ratzenhofer, l'autorité, c'est la liberté. La politique civilisante doit s'opposer à deux dangers: 1) l'orientalisme ou la barbarie centre-asiatique, contre laquelle la Russie s'érige en rempart. Malheureusement, pense Ratzenhofer, les offensives successives de l'Empire ottoman ont contribué à orientaliser le monde slave et partiellement la Russie; 2) le communisme, dû à la dislocation des structures d'organisations corporatives en France et à la mainmise progressive du grand capital. Le Culturkreis européen doit organiser les Balkans, de façon à les soustraire à l'influence orientale/ottomane. Mais l'hostilité entre les différents peuples européens empêche le progrès de la civilisation et l'organisation rationnelle des sociétés: la France, par exemple, refuse d'appliquer certaines sciences, sous prétexte qu'elles ont été élaborées en Allemagne.

L'essence de la civilisation, c'est d'être un produit du politique, de la lutte contre les égoïsmes spontanés des hommes pour faire triompher les objectifs collectifs. Tout progrès civilisateur dérive d'un succès politique ayant eu pour objet une tâche d'intérêt commun. La civilisation s'oppose à la pulsion négative de vouloir exercer à tout prix le pouvoir (Herrschzucht) et de soumettre la collectivité à ses intérêts propres (que ce soient ceux d'un chef, d'un parti, de confessions, de nationalités, etc.). La civilisation, par ailleurs, a le droit de s'opposer à la barbarie. Elle doit transformer les égoïsmes privés, individuels ou organisés, en forces bénéfiques pour la collectivité. Elle doit affiner les mœurs naturelles et les faire accéder au niveau éthique. La civilisation connait des rythmes sinusoïdaux ascendants et descendants. Les phases de haute conjoncture sont celles où l'hostilité absolue est bien bridée et où les communautés politiques croissent et s'épanouissent. Les phases de basse conjoncture sont celles où les communautés sont détruites et où les privilèges se multiplient, où les pulsions égoïstes refont surface, où les arts et les sciences dégénèrent et où l'économie se fonde sur l'exploitation de tous par tous.

En guise de conclusion, Ratzenhofer la politique en tant qu'élément de la sociologie et assise den gouvernement, expression d'une vitales/socialesse n'a eu d'utilité Par la suite, de langue et de mœurs et s'organisent, en ultime instance, catholiquects insaisissables de la natureen sur le fonctionnement de toutes les sociétésK(Herrschs prône un socialisme qui n'est pas celui des sociaux-démocrates (lequel est en fait un individualisme des masses déracinées) mais une force politique agissant sur les forces sociales qui développent la société et créent la civilisation. Les individualismes de toutes natures, privés ou collectifs, disloquent la société.

Ethique positive. Réalisation du devoir-être éthique

Positive Ethik. Verwirklichung des Sittlich-Seinsollenden, 1901

L'objet de cet ouvrage est d'ancrer le devoir-être éthique dans la pratique socio-politique. L'homme, explique Ratzenhofer, dispose d'atouts que n'ont pas les animaux: le langage, l'utilisation d'outils, la maîtrise du feu, la station verticale, etc. Ces atouts ont avantagé l'homme dans la concurrence qui l'oppose aux animaux. Ce qui a conduit à l'extermination d'espèces concurrentes. Au cours de leur expansion coloniale, les Anglais ont transposé cet état de choses dans les rapports inter-raciaux: ils ont exterminé les Tasmaniens, après avoir quasi éliminé les Indiens d'Amérique du Nord, les Aborigènes d'Australie et les Boshimans. Ce processus est en œuvre depuis longtemps, constate Ratzenhofer, en embrayant sur le discours racisant, propre à son époque: la disparition des primates anthropomorphes et des races dites primitives sont un seul et même mouvement qui aboutira au triomphe de l'«Aryen» qui s'opposera ensuite au Juif.

Cette élimination des espèces concurrentes provoque une distanciation toujours plus accentuée entre l'homme et le monde animal. Car l'homme ne tue pas seulement pour se nourrir immédiatement mais pour dominer la terre. Cette volonté de domination totale, Ratzenhofer la juge négative: elle est ce qu'il appelle l'individualisme. Cet individualisme, ce processus qui vise à s'individuer, est le plus intense chez l'homme; individuellement, l'homme a intérêt à se placer au-dessus de toutes les créatures qui vivent à ses côtés et à se considérer comme le point focal de tous les phénomènes. Et à agir en conséquence. Mais d'où vient cet individualisme délétère? Dans les conditions primitives, les hommes vivent une socialisation de niveau tribal, à l'instar des animaux vivant en groupes. La pulsion naturelle est alors de privilégier le collectif, l'utilité collective plutôt que la pulsion individuelle. La conscience naturelle, au départ, est collective, tant chez les hommes que chez les animaux. Elle est facteur d'ordre, de stabilité (exemple: les fourmis).

Cette pulsion primitive naturelle grégaire s'estompe chez les prédateurs: l'intérêt physiologique acquiert plus de poids que la pulsion grégaire (par exemple chez les félins), qui, elle, décline. Chez l'homme, les progrès de la culture ébranlent la conscience grégaire au profit des intérêts physiologiques individuels, ce qui conduit à l'égoïsme et au désir pathologique de dominer les autres. Comment s'amorce le processus individualisant chez l'homme préalablement grégarisé, vivant en horde? Des incitations extérieures de diverses natures font que les individualités douées s'aperçoivent qu'il y a moyen de bien vivre en dehors du cadre restreint de la horde primitive.

Ce processus, essentiellement favorisé par l'attrait du lointain, amorce le développement intellectuel et culturel de l'homme. Le circuit limité des réflexes grégaires, quasi animaux, est rompu. Dès lors, l'homme doué qui crée, provoque, suscite cette rupture offense l'intérêt social de sa communauté, qu'il négligera ou voudra dominer, afin de satisfaire ses aspirations à un «lointain» séduisant. Au stade grégaire, la volonté est quasi nulle; c'est le règne de l'indifférence et de la morale de l'utile (le «bon») et du nuisible (le «mal») à l'échelon de la horde. Quand s'amorce le processus d'individualisation, cette distinction entre le bien/l'utile et la mal/le nuisible se transpose au niveau de l'individu: est bon ce qui va dans le sens de ses aspirations non grégaires; est mauvais ce qui les contrarie. Or toute éthique doit être fondée sur des rapports sociaux concrets et non sur une vérité détachée des relations sociales.

Ratzenhofer observe de ce fait: 1) que l'éthique, au stade de la horde, n'est pas un besoin ressenti; 2) que les individualités émergentes entrent en conflit avec les lois implicites de la horde; 3) que les expériences collectives positives de l'histoire démontrent l'existence d'une éthique de l'utilité collective; l'éthique, quasi inexistante au stade grégaire pur, éclot comme un avertissement permanent de revenir au souci de la collectivité. Tel est le Seinsollende (le devoir-être): une barrière morale nécessaire pour éviter la dislocation puis la disparition et des individualités fortes et des espèces (Gattungen). La culture est constituée de l'ensemble des volontés d'élargir l'horizon, limité au départ à celui de la horde. La Sittlichkeit, la moralité, est la pratique du devoir-être qui ramène sans cesse les esprits à l'intérêt collectif. La conjonction de la Sittlichkeit et de la culture donne la civilisation, dans laquelle sont unis les lois naturelles, l'épanouissement culturel de l'homme et l'éthique du devoir-être. Dans les rythmes sinusoïdaux de la civilisation, le devoir-être est présent dans les phases ascendantes; dans les phases descendantes, au contraire, son impact est de moins en moins évident.

La philosophie morale de Ratzenhofer, qu'il appelle «éthique positive», repose sur une dialectique entre l'individualisation et l'éthique. Le propre des races supérieures, c'est de réussir à faire triompher l'éthique de l'intérêt social qui se déploie sous divers oripeaux: militaire, religieux, scientifique.

Pour Ratzenhofer, il n'y a plus de peuples plongés dans la grégarité originelle. Tous subissent, à un degré ou à un autre, le processus d'individualisation. Si le processus d'individualisation culturante est freiné par des circonstances d'ordre spatial, ou intellectuel ou transcandental, il se mue en un processus vicié d'individualisation égoïste, sans que l'impératif éthique ne puisse agir en tant que correctif. Ces sociétés demeurent alors prisonnières de leurs égoïsmes jusqu'au moment où un puissant agent extérieur provoque l'éclosion d'un processus d'«éthicisation». Certains peuples déploient leurs énergies dans le monde grâce aux efforts de personnalités égoïstes et conquérantes. Celles-ci peuvent basculer soit dans la civilisation soit dans la barbarie. Le mélange racial peut être un facteur dynamisant ou un facteur de déliquescence (comme en Autriche où se mêlent toutes les races européennes, affirme Ratzenhofer). En Grande-Bretagne, les éléments du mixage racial étaient proches les uns des autres (Angles, Saxonx, Scandinaves - Ratzenhofer omet de mentionner l'élément celtique, pourtant très différent) et l'insularité a provoqué une endogamie positive, prélude à l'éclosion d'un profil éthico-politique bien distinct.

La civilisation, ajoute Ratzenhofer, signifie une lutte constante pour imposer un devoir-être éthique conforme à une race donnée (artgemäß). Le processus de civilisation passe par une promotion des connaissances scientifiques, de la religiosité intérieure, en tant que propension à satisfaire les impératifs collectifs (que ceux-ci dérivent de confession ou de la philosophie moderne moniste), par un développement des corpus juridiques, dont l'effort est civilisateur parce qu'il régule des rapports conflictuels d'ordre politique ou économique. Le processus de civilisation passe enfin par une élimination des inégalités en matières de droit et de propriété, par l'élévation spirituelle, intellectuelle, morale et physique de la race. La civilisation, ajoute Ratzenhofer, aide les meilleurs à détenir l'autorité.

Le développement de l'intellect favorise l'«éthicisation» avec l'appui des institutions de l'Etat. Le déploiement de l'éthique ne tue pas l'individualité collective, l'individualité du peuple, mais la renforce dans la lutte générale qu'est la vie.

Enfin, l'«éthique positive», que préconise Ratzenhofer, n'est pas celle, égoïste, de Nietzsche, qui dissocie l'individu de son peuple. Elle n'est pas non plus celle de Marx, dont le socialisme est «individualisme des masses» et favorise l'«animalité qui gît dans les masses». Elle n'est pas celle du christianisme qui transforme le peuple, personnalité politique, en «un troupeau de faibles». Le processus d'individualisation doit viser le bien commun. Si tel est le cas, nous avons affaire, dit Ratzenhofer, à un positivisme moniste, où les héros éthiques rendent les masses nobles. Les peuples qui vivent ce positivisme moniste sont sûrs de triompher dans la compétition générale entre les peuples du monde.

Parti aux Etats-Unis pour une tournée de conférences, il meurt sur le navire qui le ramène en Europe, le 8 octobre 1904.

- Bibliographie:

A. Ecrits militaires: «Die taktischen Lehren des Krieges 1870-1871» in Streffleurs Österreichische Militärische Zeitschrift, 1872; Unsere Heeresverhältnisse, 1873 (anonyme); Die praktische Übungen der Infanterie und Jägertruppe, 1875, 2ième éd., 1885; Zur Reduktion der kontinentalen Heere, 1875; Feldzüge des Prinzen Eugen, Bd. IV (le quatrième volume de cet ouvrage collectif édité par l'état-major général des armées royales et impériales autrichiennes est entièrement dû à la plume de Ratzenhofer), 1879; Im Donaureich (sous le pseudonyme de Gustav Renehr), vol. I («Zeitgeist und Politik»), 1877, vol. II («Kultur»), 1878; Die Staatswehr. Untersuchung der öffentlichen Militärangelegenheiten, 1881; Truppenführung im Karst Serajewo, 1888; de 1874 à 1901, Ratzenhofer publie plus d'une trentaine d'articles à thèmes militaires dans le Streffleurs Österreichische Militärische Zeitschrift et l'Organ der militärwissenschaftlichen Vereine.

B: Ouvrages sociologiques et philosophiques: Wesen und Zweck der Politik, 3 vol., Leipzig, Brockhaus, 1893; Soziologische Erkenntnis, ebenda, 1898; Der positive Monismus, ebenda, 1899; Positive Ethik, 1901; Kritik des Intellekts, 1902; à partir de 1900, Ratzenhofer publie de nombreux articles dans les revues viennoises Die Wage, N.Fr. Presse, Politische-anthropologische Revue (cette dernière étant éditée par Woltmann); Die Probleme der Soziologie, discours prononcé à Saint Louis (USA) en septembre 1904; éd. américaine: «The Problems of Sociology», in Vol. 5, pp. 815-824, International Congress of Arts and Science, St. Louis, 1904, édité par Howard J. Rogers, Boston. Le même texte paraît dans American Journal of Sociology, Vol. 10, pp. 177-188; quelques-uns des nombreux manuscrits laissés à sa mort ont été publiés sous le titre de Soziologie: Positive Lehre von den menschlichen Wechselbeziehungen, Leipzig, Brockhaus, 1907.

- Sur Ratzenhofer:

Ludwig Stein, «Gustav Ratzenhofer» in Anton Bettelheim (Hrsg.), Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog, IX. Band, 1904, Berlin, Duncker & Humblot, 1906; Otto Gramzow, Gustav Ratzenhofer und seine Philosophie, Berlin, Schildberger, 1904; Albion W. Small, General Sociology: An Exposition of the Main Development in Sociological Theory from Spencer to Ratzenhofer, University of Chicago Press, 1905; Albion W. Small, «Ratzenhofer's Sociology», American Journal of Sociology, vol. 13, pp. 433-438; Floyd N. House, «Gustav Ratzenhofer», in David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 13, The Macmillan Company & The Free Press, 1968.

(Robert Steuckers).

00:10 Publié dans Biographie, Défense, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 23 février 2008

Quelques fleurs pour Knut Hamsun...

Quelques fleurs pour Knut Hamsun…

Dans son livre richement documenté : “Ecology in the 20th Century. A History”, 1989, (épuisé, non réédité), Anna Bramwell a consacré un large paragraphe à Knut Hamsun. Elle en parle dans le contexte des écrivains qui ont participé fin 19ième et début 20ième siècle à la création d’une Idéologie Ecologique (E. M. Forster, D. H. Lawrence, mais surtout Richard Jefferies, Henry Williamson et Knut Hamsun). De ce paragraphe intitulé “And Life can be Wastefull” (”Et la nature peut se révéler prodigue”) voici quelques citations (autotrad.) :

Dans son livre richement documenté : “Ecology in the 20th Century. A History”, 1989, (épuisé, non réédité), Anna Bramwell a consacré un large paragraphe à Knut Hamsun. Elle en parle dans le contexte des écrivains qui ont participé fin 19ième et début 20ième siècle à la création d’une Idéologie Ecologique (E. M. Forster, D. H. Lawrence, mais surtout Richard Jefferies, Henry Williamson et Knut Hamsun). De ce paragraphe intitulé “And Life can be Wastefull” (”Et la nature peut se révéler prodigue”) voici quelques citations (autotrad.) :

« Knut Hamsun naquit dans une famille de paysans norvégiens en 1859 et mourut en 1952 à Nörholm en Norvège. On lui décerna le prix Nobel (1920) comme nouvelliste. Ses livres furent exceptionnellement populaires en Allemagne et furent traduits dans toutes les langues majeures. … De sa nouvelle de l’habitat paysan, Growth of the Soil*, Thomas Mann écrivait en admirateur :

“Un ouvrage splendide, bien que totalement apolitique, en contact profond avec toutes les aspirations actuelles : glorification du fermier solitaire, de l’autonomie rustique, aversion pour la ville, l’industrie, le commerce; jugement ironique sur l’état – tout cela est du communisme poétiquement conçu ; ou mieux; de l’anarchisme humainement poétisé … plein de simplicité, de bonté, de santé, d’humanité … assurément l’esprit du futur.”…

Hamsun a même été comparé à Homère. Mais en 1945, déclaré traître à la patrie et dément, il fut incarcéré dans une clinique psychiatrique. Âgé de près de 90 ans, il publia un récit de son parcours, pour justifier son action et prouver qu’il n’était pas fou.… (”Sur les sentiers où l’herbe repousse”). …

En 1911, Hamsun – comme Williamson l’avait fait en 1935 – acheta une ferme dans un endroit reculé de la montagne norvégienne, et, comme lui, il se sentait concerné par des problèmes de fertilité/fécondité du sol et par les relations entre la culture, l’homme et la glèbe. En 1913 et 1915, il publia ses premiers livres étendus à des sujets plus vastes. Dans deux ouvrages, il disséqua le processus de la désintégration et la dégénérescence de toute une communauté : “Enfants de leur temps” et “La ville de Segelflos” brossaient le portrait d’un village norvégien transformé en centre industriel prospère par la réussite d’un émigrant, M. Holmengrâ. Holmengrâ racheta les propriétés familiales du village et créa des usines et un centre commercial. Les villageois oublièrent leur propre savoir-faire, et se laissèrent corrompre par des Ersatz, comme la margarine, des chaussures achetées et des friperies diverses. Contrairement aux socialistes réalistes, comme Zola, ou même Dickens, la critique de Hamsun de la décadence spirituelle apportée par la croissance industrielle est un criticisme intégral, qui ne se focalise pas sur les problèmes spécifiques, mais sur ce qu’il considère une qualité d’aliénation inhérente au marché. Cette qualité absolutiste est une autre caractéristique du penseur écologiste. …

Mais Hamsun avait développé ses idées bien avant la première guerre mondiale. Sa sympathie pour les anarchistes condamnés à mort à Chicago en 1889 Hamsun l’avait exprimée, comme le fit son soutien ultérieur au populisme russe. Qu’il ait également soutenu Hitler, il est probable que ce fut à cause de son aversion pour l’Angleterre et son opposition au libre marché. La désapprobation de Hamsun pour l’éthique affairiste (business ethic) concernait l’Angleterre, qu’il décrivait comme source du libre marché Protestant ennemi de toutes valeurs : les ‘Juifs Protestants’. …

En fait, l’assimilation faite entre Hamsun et le nazisme est due plus vraisemblablement à l’influence que sa propre idéologie paysanne avait exercée sur le nazisme rural plutôt qu’à l’influence du nazisme sur Hamsun. Non seulement les premiers idéologues, mais les troupes allemandes sur le Front de l’Est ont acheté ses livres par centaines de milliers. Les condamnés de Nuremberg, Jodl, Kaltenbrunner et Streicher ont souhaité avant leur exécution lire et ont lu Hamsun. …

L’épouse de Hamsun, qui avait quitté son métier d’actrice, est partie durant la deuxième guerre mondiale en tournée de lecture des oeuvres de son mari, tournée organisée par la Société Nordique (Nordische Gesellschaft ?), fondée à Lubeck en 1921 et patronnée par Walther Darré et par Alfred Rosenberg. En Allemagne, devant une audience attentive, elle lisait des extraits des oeuvres de Hamsun … . Devant une salle comble de soldats attentifs et silencieux, elle devait lire l’introduction de “Growth of the Soil”, le roman qui décrivait en langage précis mais biblique la vie du paysan en quête de terres nouvelles à cultiver, et l’arrivée d’une femme :

“L’homme est venu, marchant vers le Nord … Il est fort et mince, arbore une barbe rousse … peut-être est-ce un ancien prisonnier … peut-être est-ce un philosophe, à la recherche de la paix; en tout cas il est là, un vagabond dans cette immense solitude … ”

“Le matin elle s’était arrêtée, et elle ne partit pas de la journée. Elle se rendait utile, trayait les chèvres et frottait le fourneau avec du sable fin. Et elle ne repartit plus. Elle s’appelait Inger. Lui, on l’appelait Isak.” »

D’ailleurs parmi l’évocation des rares penseurs qui, dans le domaine écologique, ont pensé différemment sans qu’on puisse les suspecter de connivences avec le nazisme, il y avait le pasteur Oberlin. Je suis personnellement convaincu que la rage avec laquelle toute allusion à un modèle nazi a été anéantie sans réflexion, aura été la cause du retard d’un demi-siècle irrattrapable de la réflexion écologiste.

Martin Heidegger avait également manifesté son empathie pour Hamsun, en particulier dans son “Introduction à la métaphysique” cit. de l’éd. Gallimard 1967, traduite par Gilbert Kahn, p.38.

« Le véritable parler ayant trait au néant reste toujours inhabituel. Il est rebelle à toute vulgarisation. …

Citons ici un passage d’une des dernières œuvres de Knut Hamsun, “Au bout d’un an et un jour” … (qui) nous montre les dernières années et la fin de cet Auguste, en qui s’incarne l’universel savoir-faire déraciné de l’homme d’aujourd’hui, sous forme d’ailleurs d’une existence qui ne peut pas perdre son lien avec l’inhabituel, parce que, dans son impuissance désespérée, elle reste authentique et souveraine. Auguste passe ses derniers jours solitaire dans la haute montagne. L’auteur dit : “Il y est assis au milieu de ses deux oreilles et entend le vide véritable. Extrêmement drôle, une fantasmagorie. Sur la mer (il a souvent été à la mer autrefois) remuait (tout de même) quelque chose, et il y avait là-bas une rumeur, quelque chose d’audible, un chœur des eaux. Ici — le néant rencontre le néant et n’est pas là, n’est pas même un trou. Il ne reste qu’à secouer la tête avec résignation.” »

* Traduit en français sous divers titres : “L’éveil de la glèbe”, “Les fruits de la Terre”, …

00:50 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 22 février 2008

Traité de Turkmanchay

22 février 1828 : Signature du Traité de Turkmanchay qui met fin à la guerre entre la Russie et la Perse (1826-1828). Sur le plan territorial, la Russie libère ainsi l’Arménie (région d’Erivan) et le Nakhitchevan, occupés par les Perses. Le traité contient essentiellement des clauses commerciales, favorisant les marchands russes (de même que tous les autres Européens) et réduisant le droit des Perses à lever des taxes douanières sur les produits venant de Russie. Ce Traité consacre une réelle avancée de la Russie en direction du Golfe Persique et de l’Océan Indien.

00:55 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Robin George Collingwood

Le philosophe a dès lors pour tâche première de se replonger dans les événements des époques où ont émergé les idées, afin de bien saisir les dynamiques à l’œuvre dans les cultures et les civilisations. C’est par conséquent par une empathie de ce type que l’on peut dépasser les approches trop intellectualistes de l’histoire. Aujourd’hui, toute relecture de Collingwood —que l’on effectuera peut-être en parallèle avec la relecture récente de Merleau-Ponty par Myriam Revault d’Allones— implique une critique des poncifs a-historiques qu’assènent les médias et les propagandes, qui visent à distraire les Européens actuels des véritables enjeux géopolitiques de la planète —la géopolitique en général étant, elle aussi, une investigation empathique de l’histoire et, plus précisément, de l’histoire de la conquête et de la maîtrise des espaces terrestres (Robert Steuckers).

00:50 Publié dans Biographie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Introduction à l'oeuvre de L. F. Clauss

Robert Steuckers:

Introduction à l'œuvre de Ludwig Ferdinand CLAUSS (1892-1974)

Né le 8 février 1892 à Offenburg dans la région du Taunus, l'anthropologue Ludwig Ferdinand Clauss est rapidement devenu l'un des raciologues et des islamologues les plus réputés de l'entre-deux-guerres, cumulant dans son œuvre une approche spirituelle et caractérielle des diverses composantes raciales de la population européenne, d'une part, et une étude approfondie de la psyché bédouine, après de longs séjours au sein des tribus de la Transjordanie. L'originalité de sa méthode d'investigation raciologique a été de renoncer à tous les zoologismes des théories raciales conventionnelles, nées dans la foulée du darwinisme, où l'homme est simplement un animal plus évolué que les autres. Clauss renonce aux comparaisons trop faciles entre l'homme et l'animal et focalise ses recherches sur les expressions du visage et du corps qui sont spécifiquement humaines ainsi que sur l'âme et le caractère.

Il exploite donc les différents aspects de la phénoménologie pour élaborer une raciologie psychologisante (ou une «psycho-raciologie») qui conduit à comprendre l'autre sans jamais le haïr. Dans une telle optique, admettre la différence, insurmontable et incontournable, de l'Autre, c'est accepter la pluralité des données humaines, la variété des façons d'être-homme, et refuser toute logique d'homologation et de centralisation coercitive.

Ludwig Ferdinand Clauss était un disciple du grand philosophe et phénoménologue Edmund Husserl. Il a également été influencé par Ewald Banse (1883-1953), un géographe qui avait étudié avant lui les impacts du paysage sur la psychologie, de l'écologie sur le mental. Ses théories cadraient mal avec celles, biologisantes, du national-socialisme. Les adversaires de Clauss considéraient qu'il réhabilitait le dualisme corps/âme, cher aux doctrines religieuses chrétiennes, parce que, contrairement aux darwiniens stricto sensu, il considérait que les dimensions psychiques et spirituelles de l'homme appartenaient à un niveau différent de celui de leurs caractéristiques corporelles, somatiques et biologiques. Clauss, en effet, démontrait que les corps, donc les traits raciaux, étaient le mode et le terrain d'expression d'une réalité spirituelle/psychique. En dernière instance, ce sont donc l'esprit (Geist) et l'âme (Seele) qui donnent forme au corps et sont primordiaux. D'après les théories post-phénoménologiques de Clauss, une race qui nous est étrangère, différente, doit être évaluée, non pas au départ de son extériorité corporelle, de ses traits raciaux somatiques, mais de son intériorité psychique. L'anthropologue doit dès lors vivre dans l'environnement naturel et immédiat de la race qu'il étudie. Raison pour laquelle Clauss, influencé par l'air du temps en Allemagne, commence par étudier l'élément nordique de la population allemande dans son propre biotope, constatant que cette composante ethnique germano-scandinave est une “race tendue vers l'action” concrète, avec un élan froid et un souci des résultats tangibles. Le milieu géographique premier de la race nordique est la Forêt (hercynienne), qui recouvrait l'Europe centrale dans la proto-histoire.

La Grande Forêt hercynienne a marqué les Européens de souche nordique comme le désert a marqué les Arabes et les Bédouins. La trace littéraire la plus significative qui atteste de cette nostalgie de la Forêt primordiale chez les Germains se trouve dans le premier livre évoquant le récit de l'Evangile en langue germanique, rédigé sous l'ordre de Louis le Pieux. Cet ouvrage, intitulé le Heliand (= Le Sauveur), conte, sur un mode épique très prisé des Germains de l'antiquité tardive et du haut moyen âge, les épisodes de la vie de Jésus, qui y a non pas les traits d'un prophète proche-oriental mais ceux d'un sage itinérant doté de qualités guerrières et d'un charisme lumineux, capable d'entraîner dans son sillage une phalange de disciples solides et vigoureux. Pour traduire les passages relatifs à la retraite de quarante jours que fit Jésus dans le désert, le traducteur du haut moyen âge ne parle pas du désert en utilisant un vocable germanique qui traduirait et désignerait une vaste étendue de sable et de roches, désolée et infertile, sans végétation ni ombre. Il écrit sinweldi, ce qui signifie la «forêt sans fin», touffue et impénétrable, couverte d'une grande variété d'essences, abritant d'innombrables formes de vie. Ainsi, pour méditer, pour se retrouver seul, face à Dieu, face à la virginité inconditionnée des éléments, le Germain retourne, non pas au désert, qu'il ne connaît pas, mais à la grande forêt primordiale. La forêt est protectrice et en sortir équivaut à retourner dans un “espace non protégé” (voir la légende du noble saxon Robin des Bois et la fascination qu'elle continue à exercer sur l'imaginaire des enfants et des adolescents).

L'idée de forêt protectrice est fondamentalement différente de celle du désert qui donne accès à l'Absolu: elle implique une vision du monde plus plurielle, vénérant une assez grande multiplicité de formes de vie végétale et animale, coordonnée en un tout organique, englobant et protecteur.

L' homo europeus ou germanicus n'a toutefois pas eu le temps de forger et de codifier une spiritualité complète et absolue de la forêt et, aujourd'hui, lui qui ne connaît pas le désert de l'intérieur, au contraire du Bédouin et de l'Arabe, n'a plus de forêt pour entrer en contact avec l'Inconditionné. Et quand Ernst Jünger parle de “recourir à la forêt”, d'adopter la démarche du Waldgänger, il formule une abstraction, une belle abstraction, mais rien qu'une abstraction puisque la forêt n'est plus, si ce n'est dans de lointains souvenirs ataviques et refoulés. Les descendants des hommes de la forêt ont inventé la technique, la mécanique (L. F. Clauss dit la Mechanei), qui se veut un ersatz de la nature, un palliatif censé résoudre tous les problèmes de la vie, mais qui, finalement, n'est jamais qu'une construction et non pas une germination, dotée d'une mémoire intérieure (d'un code génétique). Leurs ancêtres, les Croisés retranchés dans le krak des Chevaliers, avaient fléchi devant le désert et devant son implacabilité. Preuve que les psychés humaines ne sont pas transposables arbitrairement, qu'un homme de la Forêt ne devient pas un homme du Désert et vice-versa, au gré de ses pérégrinations sur la surface de la Terre.

A terme, la spiritualité du Bédouin développe un “style prophétique” (Offenbarungsstil), parfaitement adapté au paysage désertique, et à la notion d'absolu qu'il éveille en l'âme, mais qui n'est pas exportable dans d'autres territoires. Le télescopage entre ce prophétisme d'origine arabe, sémitique, bédouine et l'esprit européen, plus sédentaire, provoque un déséquilibre religieux, voire une certaine angoisse existentielle, exprimée dans les diverses formes de christianisme en Europe.

Clauss a donc appliqué concrètement —et personnellement— sa méthode de psycho-raciologie en allant vivre parmi les Bédouins du désert du Néguev, en se convertissant à l'Islam et en adoptant leur mode de vie. Il a tiré de cette expérience une vision intérieure de l'arabité et une compréhension directe des bases psychologiques de l'Islam, bases qui révèlent l'origine désertique de cette religion universelle.

Sous le IIIième Reich, Clauss a tenté de faire passer sa méthodologie et sa théorie des caractères dans les instances officielles. En vain. Il a perdu sa position à l'université parce qu'il a refusé de rompre ses relations avec son amie et collaboratrice Margarete Landé, de confession israélite, et l'a cachée jusqu'à la fin de la guerre. Pour cette raison, les autorités israéliennes ont fait planter un arbre en son honneur à Yad Vashem en 1979. L'amitié qui liait Clauss à Margarete Landé ne l'a toutefois pas empêché de servir fidèlement son pays en étant attaché au Département VI C 13 du RSHA (Reichssicherheitshauptamt), en tant que spécialiste que Moyen-Orient.

Après la chute du IIIième Reich, Clauss rédige plusieurs romans ayant pour thèmes le désert et le monde arabe, remet ses travaux à jour et publie une étude très approfondie sur l'Islam, qu'il est un des rares Allemands à connaître de l'intérieur. La mystique arabe/bédouine du désert débouche sur une adoration de l'Inconditionné, sur une soumission du croyant à cet Inconditionné. Pour le Bédouin, c'est-à-dire l'Arabe le plus authentique, l'idéal de perfection pour l'homme, c'est de se libérer des “conditionnements” qui l'entravent dans son élan vers l'Absolu. L'homme parfait est celui qui se montre capable de dépasser ses passions, ses émotions, ses intérêts. L'élément fondamental du divin, dans cette optique, est l' istignâ, l'absence totale de besoins. Car Dieu, qui est l'Inconditionné, n'a pas de besoins, il ne doit rien à personne. Seule la créature est redevable: elle est responsable de façonner sa vie, reçue de Dieu, de façon à ce qu'elle plaise à Dieu. Ce travail de façonnage constant se dirige contre les incompétences, le laisser-aller, la négligence, auxquels l'homme succombe trop souvent, perdant l'humilité et la conscience de son indigence ontologique. C'est contre ceux qui veulent persister dans cette erreur et cette prétention que l'Islam appelle à la Jihad. Le croyant veut se soumettre à l'ordre immuable et généreux que Dieu a créé pour l'homme et doit lutter contre les fabrications des “associateurs”, qui composent des arguments qui vont dans le sens de leurs intérêts, de leurs passions mal dominées. La domination des “associateurs” conduit au chaos et au déclin. Réflexions importantes à l'heure où les diasporas musulmanes sont sollicitées de l'intérieur et de l'extérieur par toutes sortes de manipulateurs idéologiques et médiatiques et finissent pas excuser ici chez les leurs ce qu'ils ne leur pardonneraient pas là-bas chez elles. Clauss a été fasciné par cette exigence éthique, incompatible avec les modes de fonctionnement de la politicaille européenne conventionnelle. C'est sans doute ce qu'on ne lui a pas pardonné.

Ludwig Ferdinand Clauss meurt le 13 janvier 1974 à Huppert dans le Taunus. Considéré par les Musulmans comme un des leurs, par les Européens enracinés comme l'homme qui a le mieux explicité les caractères des ethnies de base de l'Europe, par les Juifs comme un Juste à qui on rend un hommage sobre et touchant en Israël, a récemment été vilipendé par des journalistes qui se piquent d'anti-fascisme à Paris, dont René Schérer, qui utilise le pseudonyme de «René Monzat». Pour ce Schérer-Monzat, Clauss, raciologue, aurait été tout bonnement un fanatique nazi, puisque les préoccupations d'ordre raciologique ne seraient que le fait des seuls tenants de cette idéologie, vaincue en 1945. Schérer-Monzat s'avère l'une de ces pitoyables victimes du manichéisme et de l'inculture contemporains, où la reductio ad Hitlerum devient une manie lassante. Au contraire, Clauss, bien davantage que tous les petits écrivaillons qui se piquent d'anti-fascisme, est le penseur du respect de l'Autre, respect qui ne peut se concrétiser qu'en replaçant cet Autre dans son contexte primordial, qu'en allant à l'Autre en fusionnant avec son milieu originel. Edicter des fusions, brasser dans le désordre, vouloir expérimenter des mélanges impossibles, n'est pas une preuve de respect de l'altérité des cultures qui nous sont étrangères.

Robert STEUCKERS.

-Bibliographie:

Die nordische Seele. Artung. Prägung. Ausdruck, 1923; Fremde Schönheit. Eine Betrachtung seelischer Stilgesetze, 1928; Rasse und Seele. Eine Einführung in die Gegenwart, 1926; Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt, 1937; Als Beduine unter Beduine, 1931; Die nordische Seele, 1932; Die nordische Seele. Eine Einführung in die Rassenseelenkunde, 1940 (édition complétée de la précédente); Rassenseelenforschung im täglichen Leben, 1934; Vorschule der Rassenkunde auf der Grundlage praktischer Menschenbeobachtung, 1934 (en collaboration avec Arthur Hoffmann); Rasse und Charakter, Erster Teil: Das lebendige Antlitz, 1936 (la deuxième partie n'est pas parue); Rasse ist Gestalt, 1937; Semiten der Wüste unter sich. Miterlebnisse eines Rassenforschers, 1937; Rassenseele und Einzelmensch, 1938; König und Kerl, 1948 (œuvre dramatique); Thuruja, 1950 (roman); Verhüllte Häupter, 1955 (roman); Die Wüste frei machen, 1956 (roman); Flucht in die Wüste, 1960-63 (version pour la jeunesse de Verhüllte Häupter); Die Seele des Andern. Wege zum Verstehen im Abend- und Morgenland, 1958; Die Weltstunde des Islams, 1963.

- Sur Ludwig Ferdinand Clauss:

Julius Evola, Il mito del sangue, Ar, Padoue, 1978 (trad.franç., Le mythe du sang, Editions de l'Homme Libre, Paris, 1999); Julius Evola, «F. L. Clauss: Rasse und Charakter», recension dans Bibliografia fascista, Anno 1936-XI (repris dans Julius Evola, Esplorazioni e disamine. Gli scritti di “Bibliografia fascista”, Volume I, 1934-IX - 1939-XIV, Edizioni all'Insegna del Veltro, Parma, 1994); Léon Poliakov/Joseph Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker. Dokumente und Berichte, Fourier, Wiesbaden, 1989 (2ième éd.) (Poliakov et Wulf reproduisent un document émanant du Dr. Walter Gross et datant du 28 mars 1941, où il est question de mettre Clauss à l'écart et de passer ses œuvres sous silence parce qu'il n'adhère pas au matérialisme biologique, parce qu'il est «vaniteux» et qu'il a une maîtresse juive); Robert Steuckers, «L'Islam dans les travaux de Ludwig Ferdinand Clauss», in Vouloir, n°89/92, juillet 1992.

00:50 Publié dans anthropologie, Biographie, Histoire, Islam, Psychologie/psychanalyse, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 21 février 2008

La tradicion perenne en A. Romuladi

La tradicion perenne

en Adriano Romualdi

Tommaso ROMANO

Fue a finales de los años sesenta, frecuentar un Liceo en Palermo –como dirigente de la Giovane Italia– a partir del 1968, era peligroso. Lo que me salvó entonces a mí y a parte de los jóvenes de Destra, de la deriva nihilista y violenta (pensemos en Magiameli y en Concutelli), fue precisamente el encuentro decisivo con Adriano Romualdi a través del símbolo de una época que fueron las noventa paginas publicadas, por el nunca suficientemente recordado ingeniero Giovanni Volpe en la "Collezione Europa", bajo el título de Julius Evola: l’uomo e l’opera en el año fatídico de 1968, septuagésimo del Maestro nacido en Roma –quizás por voluntad del Hado– pero ciertamente de la muy siciliana familia de los Guisi, provincia de Palermo.

Aquella pequeña obra, cuando yo tenía catorce años, me hizo descubrir al barón, que después habría conocido y frecuentado durante los últimos tres años de su vida, reeditando, entonces, en mi neo-nata Edizione Thule, dos pequeñas obras que el mismo Evola quiso titular como Note sulla Monarchia (1972) y Prospettive sui Miti della Spiritualità Eroica (1973). Pero fue al principio de los años 70, cuando tuve experiencia asociativa y formativa de mi juventud. Esto es, la participación activa en el Centro siciliano di Studi Tradizionali de la calle General Atreva en Palermo animado por Gaspare Canonizzo (benemérito y todavía hoy un coherente y combativo Director de Via della Tradizione) y Orazio Sbacchi, hombre de indudable profundidad intelectual, con otros bravos amigos como Salvador Ruta de Messina, Felice Cammerata, Lorenzo Giordano, Guido Laure, Angelo Cona, Francesco Ragonese, Alfredo Montini, Pier Luigi Aurea. Fue precisamente con el grupo palermitano y con la revista de Canizzo, en la que Adriano Romualdi comenzó a colaborar tempranamente. Y fue gracias al profesor Giuseppe Tricoli, historiador y hombre político de una raza desaparecida, que Adriano Romualdi pudo ser nombrado, en la Facultad de Magisterio de Palermo, profesor adjunto ordinario. Y fue Tricoli quien corrigió con amor y rigor el volumen póstumo, querido por su padre, Il Fascismo come fenomemo europeo. Entre el “Centro” de calle Atreva y los paseos palermitanos surgió un intensa camaradería con Adriano y me gusta recordar el día entero transcurrido con Él en el Monte Pellegrino, a la búsqueda de los mitos que acompañan la época de los grafitos de las grutas del Addarra, el sagrado monte palermitano.

Adriano Romualdi, no sólo porque fue un muy digno hijo de Pino (al que incluso tuve el honor de frecuentar y luego publicar, su Intervista sull’Europa), fue ciertamente un hombre de la Derecha radical europea, ni patriotera ni conservadora (aunque, con reserva, Adriano admiró el conservadorismo de Giusseppe Prezzolini), heredero, sin banales nostalgias, de los muchos y variados «fascismos». Lo que intentaba Adriano, hombre sin embargo sabiamente templado, era reconducir, resumir y actualizar el «problema del la Tradición europea». Sobre estos temas, llevó a cabo muchas búsquedas, filológicamente irreprochables, e indudablemente motivadas por un pathos viril y consciente, en una palabra clásico. A la decadencia de la Europa de aquellos años (de esta Europa de nuestro tiempo de los mercaderes y los banqueros, de los agnósticos y de los mentecatos de la política, es superfluo hablar, ¡basta con constatar!), Romualdi opuso la raíz del mito y la historia eterna. Contra la lectura racionalista e iluminista, localizó cautelosamente los símbolos permanentes, los valores fundamentales. Consciente del ocaso de Spengler, Romualdi quiso citar a los Maestros clásicos y los «buenos» del Romanticismo, pero sobre todo propugnó, como a Su Mayor y Maestro Evola, la revuelta contra el mundo moderno, activa y contemplativa al mismo tiempo. Adriano, lo escribió y me lo expresó muchas veces, la lectura cautísima, de René Guénon, de la Crisis y sus aspectos nivelados, no bastaba.

El guerrero, el caballero tenía que ser (sin ilusiones de Victoria, porque ésta poco contaba) libre y determinado, fuerte en la fe y hábil en la espada. Un combatiente, no un soñador.

La «Tradición Perenne» en Adriano Romualdi es ciertamente dinámica, revolucionaria en la acepción –también nietzcheana– del «eterno retorno» al punto originario.

Es precisamente en las páginas palermitanas de Via della Tradizione, donde Romualdi traza un cuadro orgánico del mundo de la Tradición con un largo ensayo publicado en tres partes: en los números 3, 4 y 5 –es decir desde el número de julio de1971 al número de enero-marzo de 1972–, con el título Sul problema de una Tradizione Europea. Bien entendida, sin sustraer nada a la tradición específica de la otra Europa, y por tanto, espiritual y civilizadora, escribe, al «espiritualismo genérico y anti-histórico que pudiera degradarse y llegar a ser una "segunda religiosidad" de función antioccidental».

El objetivo de Romualdi, hablando de Tradición y de Europa, está dirigido a «intentar una síntesis cuyo significado sea la identificación de una tradición europea».

Para dar un contenido, un sentido a tal hipótesis, para hacer brillar tal fundamento que como un resto precioso debe señalarse, Romualdi no identifica en la ecuación «cristianismo-civilización europea», porque ya en el mundo clásico grecorromano o en los pueblos del Norte, pero incluso también a los que llama los «occidentales del Oriente», es decir de India y Persia, juegan «un papel de primer plano en la definición de una espiritualidad indoeuropea y blanca», basada en el Orden. En efecto cita el Himno a Mitra y Varuna: «Con el Orden vosotros sujetáis todo el mundo. En el cielo vosotros colocáis el chispeante carro del Norte». «Esta concepción del orden – continuaba Romualdi– es distinta a una actitud quietista e inmovilista. Al contrario, esta es una intuición sobre multiplicidad del ser por la que cualquier riesgo, pérdida o herida se vanifican frente al principio reintegrador del Todo». No al azar cita luego los versos de Goethe del Eins un dalles. En buena sustancia los europeos, Romualdi dice, son el «pueblo de la luz».

«El pueblo destinado a llevar el logos, la ley, el orden, la medida. El pueblo que ha divinificado al Cielo frente a la Tierra, el Día frente a la Noche. La raza olímpica por excelencia». Es una elección, continua, destinada a señalar una orientación durante milenios; contra la nivelación y a la promiscuidad, está el orden de la luz, la familia y el Estado. La decadencia en la «fraternidad» espuria, tiene en el cristianísimo de los orígenes –para Romualdi– la articulación de una abjuración del clasicismo en su sentido extenso, con nuevos modelos espirituales y sociales. Es sólo alrededor del año mil cuando las «generaciones románico-germánicas emprenden, cada vez más rápidamente, un proceso de reasimilación del cristianismo»; será, todavía dice, bajo la mirada clara de los rostros góticos del cristianismo en el que se «alumbra su sustancia y se hace olímpico» y con ello «la restauración de un Imperio que es romano y sagrado a un tiempo. Así, al pacifismo cosmopolita del primer cristianismo, sucede el movimiento de la guerra santa y la bernardiniana laus novae militiae».

La concepción orgánica del kosmos propia de la cultura griega reflorece, a través de los estudios aristotélicos en Santo Tomás de Aquino. Con ello, la cultura clásica recobra el dominio del espíritu europeo mucho antes del Renacimiento y en un contexto menos individualista e intelectualista. Es por esto que la estación medieval de la civilización europea, lejos del ser aquella abstracta «negación del mundo», es en realidad la de una integración del kosmos visible en lo ininteligible. No es de extrañar que Romualdi cite, copiosamente, en este sentido, el itinerarium mentis in Deum de san Buenaventura y con él, Dante en la dimensión no fideística sino la de la recta ratio, como «certeza de cosas esperadas y argumento de lo que se tiene apariencia»

El discurso de la edad media religiosa es para Nuestro autor (Romualdi) «siempre en función de una lógica del orden (…) la antigua vocación a la racionalidad olímpica resurge y, con la misma pasión geométrica que proyectó en el espacio las columnas dóricas, se mide el kosmos con la valiente matemática de las catedrales góticas. En tal modo el cristianísimo, romanizado en los órdenes jerárquicos, germanizado en la sustancia humana y helenizado por la continua transfusión de aristotelismo y neoplatonicismo, que adquiere plena ciudadanía en Europa». Romualdi en todo caso subraya que «la letra del dogma cristiano choca contra una metafísica originaria» y por ejemplo toma en consideración, siguiendo la estela de Evola, la mística medieval europea, que tendería a «evadirse del cuadro del cristianismo»: cita Meister Eckart y al «centro del alma» de Plotino, para llegar a la afirmación «pagana» que «el hombre noble es el que se aventura en esta zona que lo hace idéntico a Dios».

En todo caso, «el injerto de la religiosidad cristiana en la sustancia espiritual europea es un hecho innegable» y dura hasta el final del siglo XVIII, cuando «el concepto de cristiandad: un ecumene unida no sólo por una religión, sino por una costumbre de mansedumbre y firmeza alejada de cada exceso y que opone de hecho al cristiano, como el europeo al bárbaro. Es en este sentido que Nietzsche alabó el auténtico cristiano como uno de los tipos más respetables de la civilización europea. Frente al salvaje, pero también al turco y al oriental, el cristiano se definía por la «medida» en el practica de la fe y en el comportamiento; es esta mayor medida o pureza que es sentida inmediatamente como el carácter de la civilitas europea de raíz cristiana. Así, la cristiandad deviene la fórmula en que se recogen las características del “Homo Aeropaeus”». Pero el cristianismo, en tal acepción, para Romualdi, no es más que una estación, incluso importante, de la vuelta al Clasicismo, del «canon clásico». La crítica que Romualdi le hace al hombre europeo de los últimos cientos de años (estamos a principio de los años setenta) está motivada fuertemente (no tanto a los efectos de la reforma, ni a Napoleón -pongamos- a Cavour, personajes que podrían admirarse) sino en que «la curación es un patrimonio exclusivo del enfermo». Está aquí la clave de la investigación y de la perspectiva romualdiana: no considerar –contra escolásticas a menudo embalsamadas– el ciclo como conclusivo. Más bien el problema no se soluciona en la abstracción existencialista y/o espiritualista sino «en encontrar una forma espiritual capaz de contener tres o más milenios de espiritualidad europea».

Una forma no sincretista, sino «activa en un mundo cuyo tema central es del dominio de las fuerzas elementales. La invasión de lo elemental -técnica, distancia, excitación - parece ser la característica de nuestra época. Esto hace necesaria una capacidad de disciplina y ejemplificación ajena de toda caída espiritualista. Un estilo que casi quiera coger de las luces blancas, firmes y metálicas de cierta modernidad, el presagio de un nuevo clasicismo. El estilo de una metafísica del esfuerzo y la formación del sí mismo».

Fundir «claridad antigua y audacia moderna» es, para Adriano Romualdi, la temática propuesta para una «nueva espiritualidad europea». En eso es profeta y anticipador, también en retomar y mirar la naturaleza «como manantial de meditación religiosa. La niebla en los bosques por la mañana, los perfiles sauros de los montes nos hablan de pureza y distancia».

Incluso insistiendo sobre el «Hombre blanco» de modo determinista, con los límites de una investigación que tuvo que desenvolverse y principalmente caracterizarse, la aportación innovadora hacia una Tradición perenne, es una importante y decisiva contribución innovadora a cualquier estéril y paralizante ortodoxia. De Platón y Nietzsche, de Evola a los combatientes del honor de Europa, refulge a los despavoridos, a los traidores, la coherencia adamantina de Adriano Romualdi y con él la búsqueda de nuevas vías de la Tradición y la Política, en mayúsculas, «destinada a ser nuestro destino» según sus palabras. Tendremos, teníamos, necesitamos del ejemplo y de la enseñanza de Adriano Romualdi a treinta años de su trágica desaparición, para no ceder, para no enterrar en el fraccionamiento infantil, un elevado mensaje. Encontrar el fundamento de la política es, por lo tanto –hoy en estos tiempos oscuro para nuestra Patria– volver viviente la perenne Tradición de los Padres y darle renovado sentido.

Tommaso Romano.

00:10 Publié dans Définitions, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (19) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 février 2008

Communiqué Kossovo

Synergies Européennes – Communiqué – 20 février 2008

Réflexions sur la proclamation unilatérale de l’indépendance du Kosovo

La question se pose : faut-il ou ne faut-il pas reconnaître l’indépendance du Kosovo ? En d’autres termes, peut-on reconnaître le droit d’une population, disposant d’un parlement infra-étatique, à proclamer son indépendance, si la majorité de ses représentants sont en faveur d’une telle démarche ?

Dans ce questionnement, deux principes se télescopent :

1) Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit de toute identité, reposant sur des critères objectifs et des bases concrètes (ethniques, linguistiques, historiques, etc.), à se doter d’un système de représentation politique propre dans un cadre spatio-temporel déterminé, que ce soit dans le cadre d’un Etat multiethnique (selon le modèle helvétique) ou dans un Etat qui prévoit un fédéralisme, plus ou moins étendu, selon d’autres modèles, comme le fédéralisme allemand ou l’Etat de communautés autonomes qu’est actuellement l’Espagne. Ce droit à l’autonomie donne-t-il le droit à l’indépendance ? La question peut demeurer ouverte dans le cadre européen.

2) Le droit des peuples européens à refuser toute balkanisation qui affaiblit le continent dans son ensemble, génère en son sein des conflits exploitables par des puissances tierces, généralement étrangères au territoire européen (selon la terminologie de Carl Schmitt : des « raumfremde Mächte »).

Le premier de ces principes est un principe de droit. Le second de ces principes est un principe géopolitique. La déclaration unilatérale de l’indépendance du Kosovo suscite une contradiction : elle oppose, du fait même d’avoir été proclamée unilatéralement, le droit à la géopolitique, alors qu’en Europe droit et géopolitique ne devraient pas s’opposer mais former, de concert, une unité indissoluble. Le droit doit aider à consolider l’ensemble territorial, à barrer la route à toute tentative de dislocation et non à sanctionner des pratiques débouchant sur l’affaiblissement ou le démantèlement.

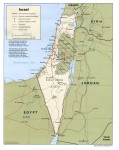

Le droit à l’autonomie, même la plus étendue qui soit, voire à l’indépendance étatique, est inaliénable dans la perspective jadis dessinée par Herder, défenseur philosophe des identités populaires, dans le monde germanique, comme dans les Balkans, justement, où il a compté beaucoup de disciples. Cependant, ce jeu dialectique complexe entre l’identité locale et particulière, d’une part, et, d’autre part, la nécessité d’assurer un cadre solide où toutes ces identités locales et particulières pourraient se déployer en paix et en harmonie implique de bâtir, tous ensemble en Europe, un cadre commun tiré des expériences vécues, souvent tragiquement, par les peuples d’Europe au fil des siècles. Ce cadre commun devrait être l’avatar contemporain d’une unité initiale commune, qui a pris son envol et son essor à partir d’un territoire centre-européen dès la fin de la préhistoire, dans les prémisses de la proto-histoire. Le fait ethno-historique européen s’est diffusé au départ d’un centre, principalement haut-danubien (territoire des cultures du Michelsberg, puis des civilisations de La Tène et de Hallstatt), qui s’est, en suivant les rives du grand fleuve, propagée ensuite dans les Balkans (cultures de Lipinski-Vir, de Starcevo, etc.). Les Balkans sont nôtres, s’ils sont notre Ergänzungsraum immédiat, notre tremplin vers la Méditerranée orientale, l’Egypte, l’Anatolie, le Croisant Fertile.

Ce droit à l’autonomie est certes un droit, mais uniquement pour ceux qui reconnaissent pleinement l’unité primordiale de nos peuples avant leur diffusion dans leurs vastes périphéries. L’albanité, comme l’hellenité, la celticité ou l’italité, n’échappent pas à cette règle. Nous reconnaissons donc totalement le principe d’une albanité européenne, en marche vers le Sud, vers la Méditerranée orientale et vers l’Egypte (Mehmet Ali était d’origine albanaise). Mais le Kosovo, en devenant musulman après la conquête ottomane, cesse d’être cette albanité capable de se projeter vers ce Midi et cet Orient pour agrandir l’ager europeus. C’est la trahison par rapport à l’esprit du grand héros Skanderbeg, capitaine en Adriatique au XV° siècle, aux portes de la Méditerranée orientale, contre les Ottomans. En devenant ottomane et musulmane, l’albanité tourne ses forces contre le centre de l’Europe, se fait fer de lance de deux directions géopolitiques étrangères et donc ennemies de l’Europe : la direction des peuples turco-mongols (qui part de Mongolie vers la puszta hongroise et vers l’Adriatique) et la direction des peuples hamito-sémitiques (qui part de la péninsule arabique vers tous les azimuts).

Indépendant, le Kosovo deviendrait le troisième Etat musulman dans les Balkans après l’Albanie et la Bosnie. Il formerait avec elles une avant-garde pantouranienne (turco-mongole) et arabo-musulmane (hamito-sémitique) au beau milieu d’une région qui fut toujours le tremplin de l’Europe vers sa périphérie est-méditerranéenne et égyptienne. Une Europe verrouillée en cette région même des Balkans n’aurait plus de réelle ouverture sur le monde, serait condamnée au sur-place et à l’implosion. Que l’on se souvienne des peuples pré-helléniques qui feront la gloire de la Grèce antique : ils ont d’abord transité par les Balkans, y compris les Macédoniens de Philippe et d’Alexandre. Que l’on se souvienne de Rome, qui a d’abord dû pleinement maîtriser les Balkans avant de passer à l’offensive en Asie Mineure et de jeter son dévolu sur l’Egypte. L’Europe ne peut tolérer de corps étranger dans cette région hautement stratégique. Tout corps étranger, c’est-à-dire tout corps qui entend appartenir à des ensembles qui ne respectent pas les directions géopolitiques traditionnelles de l’Europe, empêche le développement actuel et futur de notre continent. Dans les luttes planétaires qui se dessinent en cette aube du XXI° siècle, accepter un tel affaiblissement est impardonnable de la part de nos dirigeants.

Dans les querelles qui ont animé, au cours de ces dernières années, la petite scène intellectuelle parisienne, certains polémistes ont argué qu’il y a, ou avait, alliance implicite entre le germanisme centre-européen et l’ottomanisme, puis entre le germanisme et les indépendantistes bosniaques et albanais, pendant les deux grandes conflagrations mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945. Cet argument ignore bien évidemment le changement de donne. Le pôle majeur de puissance, qui se projetait en ces époques, se situait justement au centre de notre continent, dans les bassins fluviaux parallèles du nord de l’Europe et dans le bassin danubien, et entraînait le pôle ottoman dans une dynamique dirigée vers le Sud, vers l’Océan Indien. Dans le conflit balkanique qui a émergé dans les années 90 du XX° siècle, le centre de l’Europe n’était plus du tout un pôle de puissance ; il était divisé (balkanisé !) et vassalisé. La réactivation des particularismes bosniaques et albanais n’était plus le fait d’un pôle de puissance européen, cherchant à se projeter vers le bassin oriental de la Méditerranée ou vers la Mésopotamie et l’Océan Indien, en neutralisant positivement, par une politique de la main tendue, quelques minorités musulmanes. Cette nouvelle réactivation, dans la dernière décennie du XX° siècle, était le fait de l’alliance entre Wahhabites saoudiens et Puritains d’Outre-Atlantique cherchant, de concert, à créer une « dorsale islamique » (selon la terminologie des géopolitologues serbes, dont notre ami tant regretté Dragos Kalajic) dont la fonction géostratégique devait être double : 1) bloquer le Danube à hauteur de la capitale de la Serbie et 2) installer sur la ligne Belgrade-Salonique un bloc territorial soustrait à la souveraineté serbe, parce que cette ligne est la voie terrestre la plus courte entre le centre danubien de l’Europe et le bassin oriental de la Méditerranée.

Un bloc territorial de cette nature, recevant l’appui wahhabite et américain, est inacceptable d’un point de vue européen, même si la galerie des traîtres, des crétins et des écervelés qui se piquent de représenter l’Europe à Bruxelles ou à Strasbourg prétend le contraire. Cette galerie d’idiots raisonne en dissociant le droit de la géopolitique, alors qu’il faudrait les penser en fusion et en harmonie.

Le Kosovo, qui plus est, outre cette position centrale qu’il occupe sur la ligne Belgrade-Salonique, est l’ancien « Champ des Merles », site de la bataille sanglante qui a opposé l’armée médiévale serbe aux envahisseurs ottomans. Sur ce sol sacré, l’aristocratie serbe a versé tout son sang pour la sauvegarde de l’Europe. Le « Champ des Merles » est donc devenu, par le sacrifice de cette chevalerie, un territoire sacré, hautement symbolique, non seulement pour la Serbie et pour les autres peuples balkaniques en lutte contre la barbarie ottomane, mais aussi pour les Hongrois, Bourguignons et Impériaux qui ont tenté des croisades infructueuses pour rendre nulle et non avenue la victoire turque du Champ des Merles. L’oublier constitue une autre faute cardinale et impardonnable : c’est désacraliser l’histoire, désacraliser le politique, privilégier le procédurier et le présentisme dans les raisonnements et les démarches politiques et géopolitiques ; c’est oublier, en amont comme en aval, le long terme au profit de l’immédiat et du superficiel. Non possumus : nous ne basculerons jamais dans de tels travers.

Plusieurs pays européens refusent de reconnaître l’indépendance du troisième maillon de la « dorsale islamique », dont l’Espagne, et les pays majoritairement orthodoxes comme la Roumanie et la Bulgarie. En France, dans la sacro-sainte « République » posée comme la parangonne indépassable de toutes les vertus philosophiques, les deux nouveaux plastronneurs burlesques de la politique, l’universaliste médiomane Kouchner et son président, Sarközy, surnommé le « nain hongrois », s’apprêtent bien entendu à reconnaître, trompettes pétaradantes et tambours battants, l’entité wahhabito-américaniste qu’est le Kosovo. On se demande comment Voltaire ou Robespierre, dévots de la Déesse Raison, concilieraient leur laïcisme et la bigoterie des Wahhabites et de leurs alliés américains. Mais la reconnaissance par Sarko et Kouchner du Kosovo est au moins une bonne nouvelle, car on se demande ce que les deux larrons pourraient bien rétorquer si demain une brochette de puissances européennes ou autres acquerrait brusquement l’envie de reconnaître une république corse, un nouveau duché de Bretagne ou un nouvel Etat insulaire dans les DOM-TOM ou, plus facilement encore, le retour à l’indépendance savoisienne qui existe de jure. L’indépendance de la Savoie pourrait devenir très légalement le premier levier pour réanimer l’existence politique et étatique de la Bresse (province savoisienne), de la Lorraine (grand-duché impérial), de la Franche-Comté, etc. De fil en aiguille, la vieille Lotharingie reprendrait forme, reprendrait pied le long du Rhône en Provence et dans le Dauphiné, rendant tout à coup actuel le Testament de Charles-Quint (que nous n’aurions jamais dû oublier, ni à Munich ni à Vienne ni à Rome ni à Madrid ni à Bruxelles).

La Russie, pour sa part, pourrait, par le biais d’une interprétation jurisprudentielle de l’indépendance du Kosovo, faire accepter l’indépendance de deux provinces géorgiennes : l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, disloquant du même coup le principal pion américain et otanesque dans le Caucase.

Quelle que soit l’issue de l’indépendance kosovar en Europe, elle nous offre des possibilités d’action :

1) si personne ne la reconnaît ou si de fortes résistances s’opposent à sa pleine reconnaissance, il n’y aura pas de « dorsale islamique » ni de bloc territorial obstruant sur la ligne Belgrade-Salonique.

2) Si tous reconnaissent le Kosovo indépendant, nous avons un prétexte pour disloquer la France et reconstruire le flanc occidental et roman du Saint Empire défunt mais dont seule la restauration permettrait à l’Europe de se redonner une épine dorsale politico-spirituelle. Cette restauration signifierait simultanément la mort définitive de l’idéologie républicaine, cette nuisance pernicieuse qui atteint le sommet du ridicule avec le binôme Sarközy-Kouchner. Le seul danger d’une reconnaissance générale de l’Etat kosovar serait de donner prétexte aux Musulmans des presidios de Ceuta et Melilla de réclamer une indépendance analogue, avec la bénédiction des mêmes parrains wahhabites et yankees. Raison pour laquelle l’Espagne refuse de reconnaître le nouvel Etat auto-proclamé (outre le fait basque).

Dans tous les cas de figure, nous aurons l’occasion de militer en faveur de notre vision de l’Europe. De demeurer des combattants. De véritables « zoon politikon ». Les Vestales d’un inéluctable Grand Retour de la tradition impériale.

08:55 Publié dans Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Politique | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les théories de l'interétatique

Tél : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03 - http://www.editions-harmattan.fr

Les théories de l’interétatique - Traité de Relations internationales (II)

De Gérard Dussouy

Collection « Pouvoirs comparés »

ISBN : 978-2-296-04592-7 •33,50 € • 354 pages

Comme dans le tome précédent consacré aux théories géopolitiques, Gérard Dussouy se livre à une analyse particulièrement précise et innovante des théories de la science politique centrées sur les relations entre les États, qui sont majoritairement anglo-américaines. Sans qu'il y ait lieu de tout confondre, l'école anglaise, plus pragmatique, mérite d'être connue.

L'auteur met en perspective les contextes et les enjeux qui les conditionnent, après avoir analysé les origines, l'évolution et les mutations de leur acteur unique, l'État. Il relativise ces théories les unes par rapport aux autres, sachant qu'aucune, en soi, ne saurait être une « copie du réel ». Il peut ainsi mettre en valeur leurs limites, parfois leurs errements quand elles se veulent par trop prescriptives, comme celles de la mouvance néo-kantienne à la mode.

Mais il saisit aussi des complémentarités qui, au-delà des préjugés des théoriciens, sont susceptibles de contribuer à une modélisation systémique du monde des États, à laquelle l'immense majorité d'entre eux aspirent.

Il montre alors le caractère toujours central de la puissance, sous ses faces multiples, que les tenants de la « construction sociale de la réalité » internationale, rendus à l'évidence, finissent eux-mêmes par réintégrer après l'avoir proscrite.

Enfin, en incluant une présentation inédite des théories traditionnelles chinoises, ce traité apparaît sans doute comme l'un des plus achevés sur la problématique du système international.

Un dernier tome suivra qui abordera enfin les théories de la mondialisation.

L’AUTEUR

Gérard DUSSOUY est professeur de géopolitique à l'Université Montesquieu de Bordeaux. Chercheur au CAPCGRI (Centre d'Analyse politique comparée, de Géostratégie et de Relations internationales), il a publié aux Éditions Complexe, Quelle géopolitique au XXIe siècle ?, ainsi que divers articles, notamment dans l'Annuaire français de Relations internationales.

TABLE DES MATIERES

Introduction

L'ÉTAT, ACTEUR CENTRAL

L'État territorial, produit de l’histoire et de la culture européennes

L'État, acteur souverain ?

Les deux niveaux de reterritorialisation de l’État

Du réalisme classique à la société des États