The “National Bolsheviks” of the Weimar period rallied around this cry. Sparta represented a type of porto-Prussian socialism, with the entire social body based around the all-male military and its campaigns. Potsdam represented true Prussian socialism, while Moscow represented what many thinkers in the 1920s and 1930s considered to be the world’s inevitable future.

This is a very concise rendering of a complex topic, around which there is confusion.

Much of this confusion stems from the fact that National Bolshevism did not have a guiding text or any kind of magnum opus for the proliferation of a workers’ state ruled by nationalist sentiment. The closest to such a founding document is Ernst Junger’s The Worker (1932), a long essay that mixes Marx with Nietzsche and Heidegger. Notably, The Worker was denounced by the Nazi Party for undermining its emphasis on biological race as the unifying glue of the new German state. But for Junger, work and workers not only created a new race through their very specific Typus (a German word closely meaning “typical,” as in typical representative), but future civilization would have to be a work-democracy in order to sustain itself in the face of technology unmoored from its original ideal as an engine of human progress.

Much of this confusion stems from the fact that National Bolshevism did not have a guiding text or any kind of magnum opus for the proliferation of a workers’ state ruled by nationalist sentiment. The closest to such a founding document is Ernst Junger’s The Worker (1932), a long essay that mixes Marx with Nietzsche and Heidegger. Notably, The Worker was denounced by the Nazi Party for undermining its emphasis on biological race as the unifying glue of the new German state. But for Junger, work and workers not only created a new race through their very specific Typus (a German word closely meaning “typical,” as in typical representative), but future civilization would have to be a work-democracy in order to sustain itself in the face of technology unmoored from its original ideal as an engine of human progress.

To understand The Worker and the origins of National Bolshevism, one must recognize the truly revolutionary character of the First World War. Between 1914 and 1918, Junger (who experienced the war firsthand as a lieutenant in the 73rd Infantry Regiment) argues that the old bourgeoisie order of the nineteenth century was blown to bits by advanced artillery, poison gas, and machine guns. Along with this death, two nineteenth century ideals, namely nationalism and socialism, were also obliterated. In their wake came a new type of man—a violent individual who had mixed with all classes in the trenches. This “unknown soldier” rubbed elbows with Prussian Junkers, the sons of French Protestant immigrants, Catholic peasants from Bavaria and the Rhineland, and working class socialists from Berlin, Hanover, and Bremen. Through death and action, these various classes melded in order to create “the worker,” an individual who is neither an individualistic consumer (the prize desired by all capitalist democracies), nor a member of the mass (the ideal of the materialistic Marxists).

The characteristics that are valued have changed; they are of a simpler, dumber nature, which suggests the emergence of a will to race-formation…to produce a certain typus whose endowment is more standardized and more aligned to the tasks of an order determined by the total-work character. This is connected to how the possibilities of life in general decrease, to an advancing degree, in the interest of a singular possibility…[1]

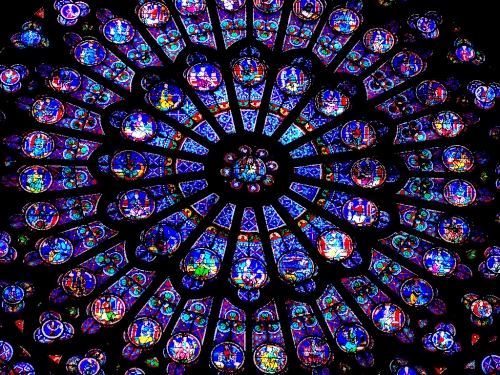

The goal of this new “race” (Junger eschews a biological explanation for race, arguing that in the worker, the only thing that matters is whether or not the individual worker is excellent at performing his work) is to create the work-state. This state is beyond liberal capitalism and internationalist communism. Its sole purpose is to facilitate the existence of the worker—the poet-warrior-priest ideal that Junger compares to the knight orders of the Middle Ages and the Jesuit priests of the Counter-Reformation who braved foreign lands in order to spread the Gospel.

Once we have recognized what is needed now, namely, assertion and triumph…even readiness for utter collapse within a thoroughly dangerous world, then we will know which tasks are to take control of every kind of production, from the highest to the simplest. And the more life can be led in a cynical, Spartan, Prussian, or Bolshevist way, the better it will be. The established standard is to be found in the way the worker leads his life. It is not a matter of improving this way of living, but of conferring upon it a highest, decisive meaning.[2]

Put into simpler language, Junger sees the ideal worker not as a member of the working class (“class” is, after all, a liberal concept from the nineteenth century), but rather as a type of dedicated monk that sees existence as based on work. This means that workers are dedicated thoroughly to their work, almost as if work in the technological age is akin to Calvin’s “calling of God.” Unsurprisingly, Junger’s worker ideal closely mirrors the “Christian Sparta” of Puritan Massachusetts, where all things were done in order to uphold the Anglican Church’s special communion with God. In that society as in Prussia, order, duty, and work consumed all notions of liberty, freedom, or leisure. This is desirable, for Junger notes that “the measure of freedom possessed by any force corresponds precisely to the measure of obligation assigned to it.”[4] The negative “freedom from” and the positive “freedom to” are both undesirable unless said freedoms are attached to overriding obligations. To obey a higher law is the only freedom worth experiencing.

Such idealism is consciously divorced from all aspects of liberalism. In order for Junger’s desired “total mobilization” of society, all traces of liberalism must be eradicated in order for a work-democracy to form.

Much to the chagrin of the Communist Party of Germany (KPD), Junger does not see internationalist Marxism as the vanguard against the bourgeoisie. For Junger, the “Soviet” revolutions that swept through Germany in 1919 were thoroughly liberal in character—they conformed to liberal notions of individual freedom, they fought on behalf of material prosperity, and they accepted the liberal notions of “art” and “civilization.” The fact that striking workers and soldiers marched through Germany with copies of Faust in their knapsacks highlighted how thoroughly liberal culture had permeated the so-called “worker movement.”[3]

Junger was not the only German thinker who recognized the inherent weaknesses of Marxist-derived communism. Ernst Niekisch, who served the short-lived Bavarian Soviet Republic of 1919, saw in the very same Freikorps troops who put down the Munich Soviet Republic the ideal man for his movement. In contrast to Robert G.L. Waite, who saw in the Freikorps a nihilistic movement, Thomas Weber, in his new book Becoming Hitler, sees the Freikorps as the forefront of a new revolutionary movement that actively sought to stop both the KPD from importing Russian-style Bolshevism and Bavarian reactionaries from bringing back the failed Hohenzollern dynasty.

Niekisch would become the greatest propagandist for National Bolshevism during the Weimar era. His short-lived journal Widerstand would publish Junger and other German writers who wanted to mix the austere radicalism of the Bolsheviks with that frontline soldier’s dedication to nation.

Niekisch would become the greatest propagandist for National Bolshevism during the Weimar era. His short-lived journal Widerstand would publish Junger and other German writers who wanted to mix the austere radicalism of the Bolsheviks with that frontline soldier’s dedication to nation.

Karl Radek, who saw in nationalism the perfect vehicle for mass mobilization, was all but excommunicated from the communist movement in Germany for delivering a speech in 1923 that lionized Leo Schlageter, a Freikorps officer and early supporter of the National Socialists who died while fighting the French following their military takeover of the Ruhr in 1923. In “Leo Schlageter: The Wanderer into the Void,” Radek encouraged the Communists to seek out men like Schlageter rather than either pacifistic academics or material-minded industrial workers.

The way in which he [Schlageter] risked his life speaks on his behalf, and proves that he was convinced he was serving the German people. but Schlageter thought he was best serving the people by helping to restore the mastery of the class which had hitherto led the German people, and had brought such terrible misfortune upon them.[5]

For Radek, brave Germans must be taught to think in national class terms first. Niekisch agreed, but he placed a much greater emphasis on nationalism than did Radek. In the pages of Widerstand, Niekisch wrote paeans to the glories of the Prussian spirit and the traditional German resistance to bourgeoisie society. Junger went much further in synchronizing radical nationalism with “elemental” socialism. For Junger, liberal society is against everything “elemental.” Liberalism seeks security, while elemental life seeks adventure. Elementalism often seems like romanticism. Junger praises “elemental” men who seek to live in the untrammeled wilderness or who volunteer for the French Foreign Legion. The Worker is a romantic text at its core, and Junger’s thinking privileges action, sacrifice, and philosophical poverty (if not also material poverty) over the riches produced by capital and global trade.

As hard to digest as The Worker is, some of Junger’s key points bear re-reading. A will to power is not enough, Junger writes. An example of the truth of this view can be seen in the current sex scandals rocking Hollywood and Washington. Such accusations, whether true or not, are emblematic of a female will to power that is encouraged by the capitalist class that understands that single women make better, more pliable workers than masculine men. However, as much as these accusations are helping to dethrone men in certain places of power, a new female boss or a more feminine economy is unlikely to change anything in any meaningful way. In fact, things will almost certainly change for the worse because this new hierarchy is not the result of merit. In order for a will to power to matter, a new “race” must exist in order to carry this power forward. For Junger, this race must only contain the best of a worker typus; if it is based on anything other than practical skill, it is doomed to fail.

Another important point that Junger makes in The Worker is that liberal democracies are the preserve of cowards who continually place unfounded faith in their own systems. After all, arms limitations and attempts at universal governance after World War I did not stop war. Similarly, the theory that “democracies do not fight democracies” could be taken by some to suggest that warfare against non-democracies is justified under the guise of creating new democracies. The international system be damned, Junger says; it is better to let workers become the new Dominican monks, except with a higher intolerance of heresy.

The Worker represents the best of the National Bolshevist ideal. Rather than graph jingoistic nationalism onto the shibboleths of Marxian socialism, Junger’s thought concerns how to defeat all traces of outdated liberalism, socialism, and other modes of nineteenth century thought. A new type of worker—a worker not bound by class, but by an organic desire to increase work and see everything as work—is the best antidote to the shape-shifting bourgeoisie. Creating this new worker will be difficult, but The Worker notes that peasants and workers in the twentieth century have shown that that they are neither the small capitalists of the liberal imagination nor the ardent proletarians of Marxist daydreams. A socialist Benito Mussolini saw that workers flocked to nationalist calls for war faster than their middle class counterparts, while Junger notes that when the aristocracy tried to used the peasantry as a bulwark against the bourgeoisie by instituting grain tariffs in the nineteenth century, the peasants did not respond to economic stimuli and instead preferred to stick to older economic arrangements.[6]

Without discipline, a desire for collective action, and a hatred of liberal freedom, a work-state cannot exist. Ergo, in order for a work-state to flourish, workers must acquire a new consciousness. This consciousness must also include action in the form of constant work, whatever that work may be.

For us, as Americans, much can be adopted from The Worker. In the book, Junger praises the unbridled energy of the American settler-workers who tamed the West and built the wealthiest state in human history all within one hundred years. Junger also notes that Soviet Russia’s economic success during the late 1920s was because so many American technocrats flooded the country, thus showing the Russian peasant what quasi-religious attachment to craft can accomplish.

Americans have long been known for their work ethic. This is to be praised, but it needs to be channeled. American workers should no longer work for the glory of the internationalist state. American workers should no longer toil away for the benefit of capitalism or even for the benefit of their own material prosperity. These goals, while understandable, are in fact invisible prisons. According to The Worker, a new, healthier American state would be concerned only with a total mobilization towards work and towards living an “elemental” life.

For Junger, this means America embrace Sparta and the unwavering path of duty.

This means America must embrace Potsdam and the Prussian virtues.

This means America must embrace Bolshevism not for its iconoclasm or its hatred for the higher classes, but for its unlimited energy for creating a new system.

Without creating new men, America cannot break from its liberal prison.

Bibliography:

[1]: Junger, Ernst. The Worker: Dominion and Form. Ed. Laurence Paul Hemming. Trans. Bogdan Costea and Paul Hemming (Evanston: Northwestern University Press, 2017). P. 66.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La mujer

La mujer

La clave: crianza

La clave: crianza