jeudi, 09 octobre 2025

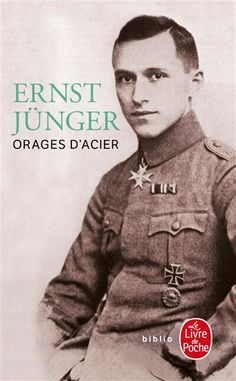

Orages d'acier, une expérience littéraire

Orages d'acier, une expérience littéraire

Claude Bourrinet

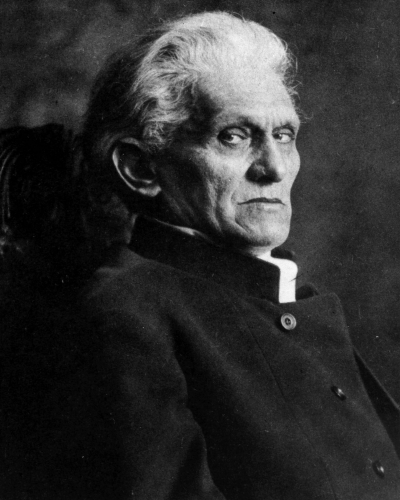

A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »

A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »

Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année. Dans les années soixante, il avait répliqué à Moravia, reprenant un mot de Marx : « Une Iliade serait-elle possible avec de la poudre et du plomb ? »

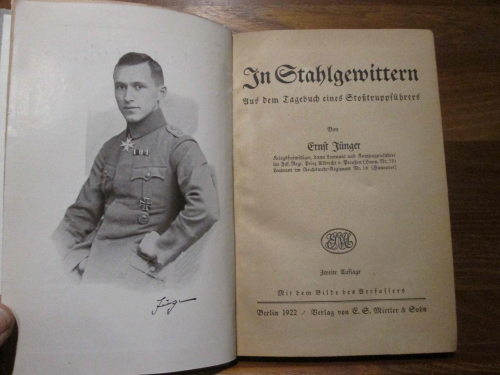

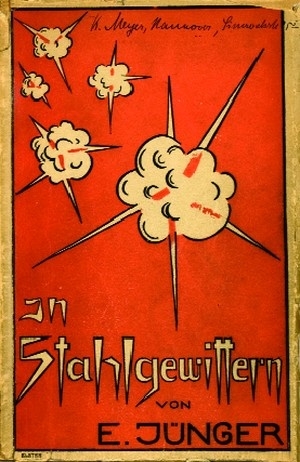

C’est pourquoi il est nécessaire d’interpréter Orages d’acier non comme un document, mais comme un monument. Comme « document », nous avons ses carnets de guerre, bruts, elliptiques, dont la rédaction est chaotique, parfois allusive, tant la situation était dépendante de l’urgence du moment. Le « monument » fut la réfection qu’en fit Jünger, et qu’il publia sur le conseil de son père. L’écriture y est celle d’un écrivain talentueux, et la fascination qu’elle exerce tient à son intensité et à l’esthétisation d’une expérience qui transcende les mots. Jünger y a sacralisé la guerre, comme « expérience intérieure », en en rendant toute la puissance nihiliste. Mais la séduction qui nous captive provient surtout du regard impassible qu’il jette sur une apocalypse.

Or, il semble que le récit fictionnel, Lieutenant Sturm, publié dans le Hannoverscher Kurier. Zeitung für Norddeutschland, du 11 au 27 avril 1923, et redécouvert au début des années 60, sonne de manière plus authentique, du fait même de son caractère « inabouti », comme s’il s’agissait d’ébauches mêlant témoignage, bribes de romans, rêves… L’exaltation presque « mystique » qu’on trouve dans Orage d’acier peut bien s’y rencontrer, mais corrigé par des réflexions plus désabusées.

16:52 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, première guerre mondiale, livre, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 23 août 2025

Kafka contre Kafka

Kafka contre Kafka

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/07/14/kafka-mot-kafka/

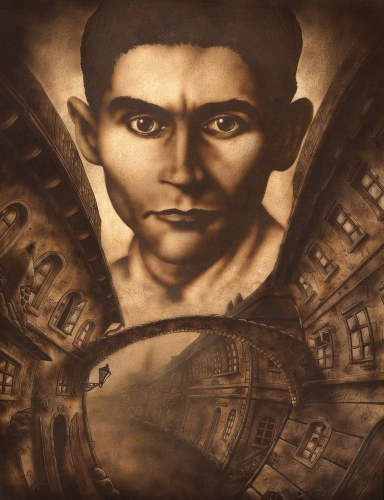

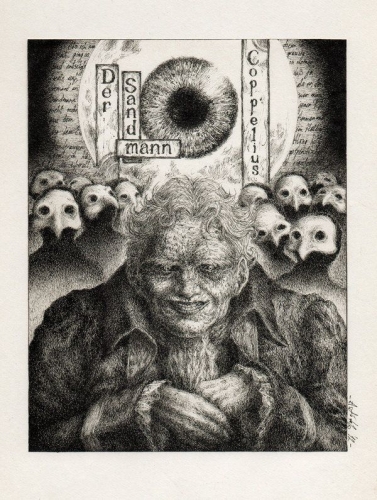

Franz Kafka (1883-1924) est l'un des grands écrivains de l'ère moderne, notamment grâce à sa variante particulière du réalisme magique. Il s'agit en quelque sorte d'un réalisme social magique, d'une mytho-sociologie qui met en évidence la dimension occulte et incompréhensible du monde moderne.

Des choses étranges se produisent dans la vie quotidienne du monde moderne : « Quand Gregor Samsa se réveilla un matin de ses rêves agités, il se trouva dans son lit, transformé en un insecte gigantesque ». Le Procès et Le Château sont des descriptions brillantes de la bureaucratie, même si ses personnages principaux sont à peu près aussi héroïques que ceux de Lovecraft.

Une œuvre moins connue de Kafka est Lettre au père, datant de 1919, une longue lettre adressée à Hermann Kafka, qui était très différent de lui. Il s'agit d'un texte fascinant, à mi-chemin entre la lettre et la fiction, même si la plupart des parents ne souhaiteraient probablement pas recevoir une telle lettre de leurs enfants.

Kafka commence sa lettre en racontant qu'il a toujours eu peur de son père, qui à son tour est accusé d'avoir toujours reproché à son fils sa « froideur, son aliénation, son ingratitude » et d'avoir été déçu par lui. Mais aucun d'eux n'est coupable, ils sont simplement très différents et l'issue était courue d'avance. Franz s'identifie à l'héritage de sa mère, il est un Löwy, secret et timide. Son père est plutôt un Kafka, avec « la volonté kafkaïenne de vivre, de prospérer et de conquérir ». Hermann était grand et fort, le jeune Franz se compare à un petit squelette.

Mais tout en affirmant que la faute n'incombe à aucun d'eux, mais plutôt à la différence entre eux, il énumère les reproches qu'il fait à son père d'une manière presque passive-agressive. C'est parfois amusant, Franz écrit notamment: « tu appelais les employés « ennemis payés » et « nous n'avions pas le droit de boire du vinaigre, toi oui ». Le raisonnement est fondamentalement malsain lorsque le père est accusé d'avoir détruit les chances de son fils dans tous les domaines, de la carrière au mariage, tout en se décrivant comme un échec et en justifiant sa déception. Il est impossible de se défendre contre les accusations de Kafka, car il se base sur Freud et estime que ce traitement destructeur était inconscient. « Tu as toujours (inconsciemment) méprisé ma capacité à prendre des décisions et tu pensais maintenant (inconsciemment) savoir exactement ce qu'elle valait », écrit-il entre autres.

L'influence de Freud, Strindberg et Weininger est évidente. Ce dernier notamment dans la relation du couple avec le judaïsme. L'image que Franz a de lui-même rappelle la description négative que Weininger fait de la mentalité juive, ce qui n'est pas le cas de l'image d'Hermann. La lettre contient des raisonnements dialectiques intéressants, notamment sur la manière dont Ottla combinait une nature Löwy avec les meilleures armes de Kafka, ou sur la description des trois « mondes » sociaux imaginés par le jeune Franz (le sien, en tant qu'esclave soumis aux lois de Hermann, le deuxième, une sphère lointaine où Hermann régnait en roi, et le troisième, où d'autres personnes vivaient une vie heureuse et libre).

Les accusations portées contre le père concernant l'héritage juif sont également intéressantes, car il a conservé suffisamment de ses racines pour avoir confiance en lui, mais trop peu pour transmettre quoi que ce soit à ses enfants. « Ici aussi, il y avait suffisamment de judaïsme, mais trop peu pour être transmis à un enfant, il s'est évanoui au fur et à mesure que tu le transmettais », écrit Kafka. Lorsque son fils a commencé à s'intéresser à son héritage, Hermann a réagi avec dégoût.

Dans l'ensemble, c'est une lecture captivante, même si la frontière entre autobiographie et fiction est difficile à tracer. La lettre est parfois divertissante, une version édulcorée de La Métamorphose, où l'on apprend en passant que le père n'a peut-être pas toujours été comme il est, « tu étais peut-être plus joyeux avant que tes enfants (moi en particulier) ne te déçoivent et ne te dépriment à la maison ».

On devine les personnages de Larry David dans des passages tels que « dans ton fauteuil, tu régnais sur le monde. Ton opinion était la bonne, toute autre était folle, excentrique, meshugge, anormale ». Mais la lettre a une profondeur qui va au-delà, avec des réflexions sur la psychologie, l'héritage et les relations qui font penser à Freud, Strindberg et Weininger. En bref, c'est une lecture enrichissante pour les amateurs de Kafka ou d'auteurs similaires tels que Céline et Vonnegut.

19:52 Publié dans Judaica, Littérature, Livre, Livre, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, judaica, judaïsme, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, livre, psychologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 10 août 2025

Sur le chemin des contes de fées » avec Luc-Olivier d'Algange

Sur le chemin des contes de fées avec Luc-Olivier d'Algange

Propos recueillis par Frédéric Andreu

La «Deutsche Märchenstraße» fête ses cinquante ans!

Il y a deux cent ans, deux frères sillonnèrent les campagnes allemandes afin d'en recueillir les légendes populaires. Les frères Grimm. Leur itinéraire (voir la carte ci-dessous) est celui qu’empruntent les amateurs de légendes.

Originaire d'Allemagne, Luc-Olivier d'Algange, se penche sur le monde légendaire, cet univers supra-sensible qui fascine les petits et les grands et nous délivrent quelques clés de compréhension.

I : Cher Monsieur, selon vous pourquoi les légendes et autres contes de fée fascinent-ils tout autant les petits et les grands ?

La réalité, celle des « réalistes », n'est pas le Réel, qui est toujours plus vaste, plus profond, plus imprévisible. Le monde féerique n'est pas un monde irréel mais un monde qui n'est séparé de nous que par notre manque d'attention. Il n'est pas seulement un gisement dans notre inconscient mais, par une formule d'apparence paradoxale, un « supra-sensible concret » avec lequel, en certaines circonstances heureuses, il nous est possible d'entrer en contact. L'inconscient, fût-il « collectif », ne suffit pas à expliquer la persistance de ce monde qui, certes, se reflète en nous mais n'en possède pas moins sa vérité qui est hors de nous. Henry Corbin parlait d'une imaginatio vera, d'une « imagination vraie », c'est à dire d'un monde imaginal, qui existe bel et bien entre le sensible et l'intelligible. L'accès de ce monde, nous dit la Tradition, est réservé au Nobles Voyageurs qui laissent derrière eux « l'hypnose du progrès » et le rationalisme sans raison d'être. Retrouver le Réel, c'est retrouver le Merveilleux, se défaire des abstraction où notre époque voudrait nous contraindre à vivre, laisser venir à nous le bruissement des feuillages, les scintillement des cours d'eau, la profondeur mythologique des forêts, - et comprendre que le visible est l'empreinte de l'invisible

II : Il existe au cœur de l'Allemagne une route des contes de fée. Que vous inspire cette initiative qui fête cette année ses cinquante ans ?

Ce trajet, dont vous remarquez qu'il passe par ma ville natale, me fait signe. Il n'y a rien de plus vain que de croire au hasard. C'est lorsque nous répondons aux sollicitations des fées, que nos pas, avec sûreté, nous conduisent là où nous devons être pour quelque rendez-vous dont nous ignorons encore le lieu et l'heure. Sans entrer dans la fameuse dispute janséniste, et sans en conclure théologiquement, je gage que, d'une certaine façon, tout est écrit, - même si, dans notre aventure humaine, nous croyons l'écrire au fur et à mesure. Notre libre-arbitre demeure, dans le présent, sans altérer la certitude que, si nous écrivons notre destin, enfin - à la fin des temps qui nous sont impartis - il sera écrit, et l'est déjà dans cette dimension du temps qui, pour lors, nous échappe encore. Il me semble ainsi que l'Allemagne occultée, l'Allemagne « fantastique », celle qu'évoquait Marcel Brion, est en attente. Alors, faisons des Romantiques allemands - Hölderlin, Novalis, Hoffmann, Chamisso, Jean-Paul Richter et les autres - nos guides et une chance nous sera offerte d'être « tels qu'en nous-mêmes l'éternité nous change », le plus simplement du monde, sur le chemin, dès l'aube. Les mots tant galvaudés, redeviendront dans le silence du matin, ces runes magiques, accordés à la mémoire des pierres. Les villes situées sur le parcours organisent jusqu'en août 2025 des spectacles et animations festives.

III : Quelle est la légende de Grimm, ou le thème, qui vous parle le plus ?

Il me revient ce conte, moins connu, "Les Musiciens de Brême", qui se trouve d'actualité par ces temps euthanasiques, - Le conte nous dit la revanche cocasse et coruscante de ceux dont on ne veut plus, qu'ils soient âne, chien ou chat: autrement dit : les poètes.

Le programme des festivités est consultable en ligne : https://www.deutsche maerchenstrasse.com / Kurfürstenstraße, 9, D-34117 Kassel, Allemagne.

contact : info@deutsche-maerchenstrasse.de

19:17 Publié dans Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : entretien, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, luc-olivier d'algange, contes de fées, märchenstrasse, frères grimm |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 juin 2025

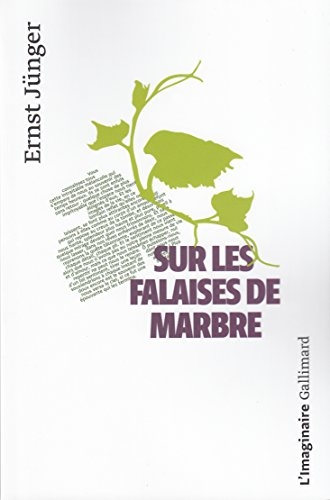

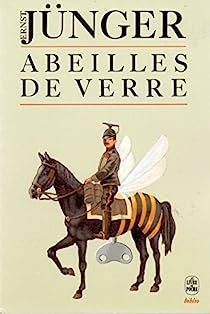

Un antidote au nihilisme contemporain - Les incessants petits miracles poétiques de Ernst Jünger !

Un antidote au nihilisme contemporain

Les incessants petits miracles poétiques de Ernst Jünger !

Frédéric Andreu

L’imaginaire est le seul espace qui ne soit pas mécanisable; c’est par lui que la vie peut retrouver sens et saveur. Le regard « micro-cosmique » qui hante les pages du journal et des romans allégoriques d'Ernst Jünger (cf. Les Affiches n°101/102, déc. 2023) contribue à nous faire comprendre les grandes choses par les petites. Entre les échelles, l’œuvre de Jünger est puissance vibratoire; elle poétise aussi bien les êtres que les enjeux philosophiques. Penché sur l’irisation d’une aile de Cicindèle, le balancement d’un arbre au vent ou la réverbération d’un rêve, Jünger explore les prismes du visible que le scientifique rejette par procédure ou aveuglement. « La lune s’était levé et dans sa clarté je m’abandonnais aux pensées qui nous assaillent quand nous nous enfonçons dans l’incertain » écrit-il dans les Falaises de Marbre. Éloge de la rêverie associative !

L’œil de Jünger est celui d’un aigle quand sa prose est une maraude d’abeilles qui investit sans cesse les mondes contenus dans le monde; l’univers visible, mais aussi les ultraviolets et les infrarouges que la distanciation intérieure rend palpable, cette forêt où seules les abeilles poétiques peuvent s’aventurer. On comprend dès lors pourquoi certaines phrases de Jünger vous grimpent dessus, parfois à votre insu, pour voyager avec vous comme des insectes sur votre veston et devenir autant de broches d’or de la pensée. La prose de Jünger peut être qualifiée de « magnétique ».

Enchanté et enchanteur, Ernst Jünger n’en est pas moins lucide son temps. Le patriote, le soldat, l’écrivain et le voyageur sont d’une extrême lucidité. La technophilie exacerbée de Jünger laisse peu à peu place au retrait souverain. En effet, Jünger comprend que la technique, loin de servir l’homme, se sert en réalité de lui. Jünger n’est donc pas un « doux rêveur ». Quand il prend conscience que l’homme moderne est arrivé après la bataille, il prend recours dans les « forêts ». Ce retrait peut prendre des formes diverses, le voyage, l’imaginaire, la lecture, la méditation. « Nous nous absorbions de plus ne plus profondément dans le mystère des fleurs et leurs calices nous apparaissaient plus grands, plus radieux que jamais ».

En fait, la modernité réduit l’homme a être un ouvrier spécialisé de forces qui le dépassent. « Nous vivons en des temps qui ne sont pas dignes de l’œuvre d‘art » (Le Problème d’Aladin). « Le tissu des peuples est devenu fragile ». En effet, « des forces titanesques, sous un déguisement technicien, sont ici à l’œuvre. Où Zeus ne trône plus, les couronnes, les sceptres et les frontières n’ont plus de sens » s’écrit-il encore.

Comme le rêve qu’il habite et la beauté qu‘il courtise, Jünger est parfois un auteur mystérieux et insaisissable. Militaire exalté de la Première Guerre Mondiale, il est anti-nazi dès l’arrivée de Hitler et « sa bande » au pouvoir. Au cours d’une mission dans le Caucase, il apprend l’existence des meurtres de masse de civil, il écrit dans son journal : « Je n’éprouve alors plus que dégoût pour les uniformes et les décorations dont j’avais tant aimé l’éclat ».

Son amitié avec les mythes anciens pourrait faire de lui un « païen », pourtant, au temps le plus oppressant de la guerre, il ne quitte pas la Bible des yeux; sur le tard, il se convertira même au catholicisme. Mais ne devient pas pour autant une grenouille de bénitier: « Mon église », c’est l’œuvre d’art et ses « suprêmes trouvailles ». En fait, le nihilisme (la tristesse de nos âmes faites pour la joie) lui apparaît comme l’effet d’une guerre métaphysique, celle que livrent les titans aux dieux.

Jünger constate que nos libertés et nos arts sont devenus carcéraux. A l’endroit des titans et des cyclopes, il parle de « déguisement ». Ces derniers occupent le sacré, le vivant et l’espace quotidien des hommes. La mythologie grecque les décrit comme des entités primales, brutales et mécaniques échappés du Tatare où les avaient enfermé les dieux, d’où la guerre qu’ils livrent contre toute présence divine.

Grâce à Jünger, on prend donc conscience du pouvoir technocratique des titans quand on mesure l’entrisme de l’Art Conceptuel dans les instances officielles du pouvoir. Les « installations » d’œuvres bidulaires et logotypiques, basées sur le slogan, la sidération et la confusion cognitive, prennent d’assaut nos places publiques et transforment certains de nos musées, « temples des muses », en gymnases pour titans déchaînés. Les lois de l’harmonie et de la raison, les limites naturelles, sont clairement ciblées, investies, retournées. Le terme de « déguisement » parodique n’est pas usurpé quant à ces artefacts subversifs qui n’ont d’art que le nom. « Là où même Aphrodite pâlit, on tombe à des mélanges sans foi ni raison »...

13:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 05 mars 2025

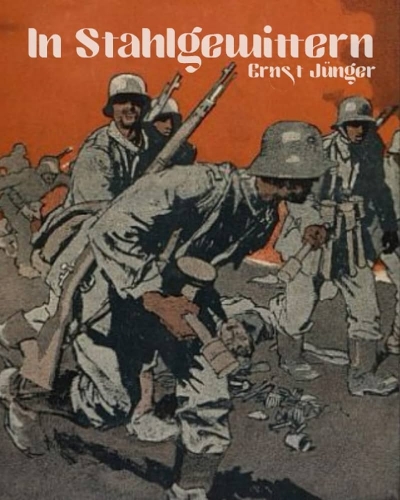

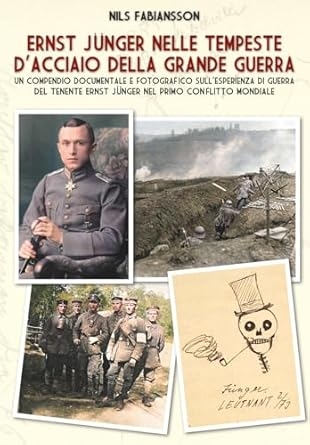

Jünger dans les orages d’acier

Jünger dans les orages d’acier

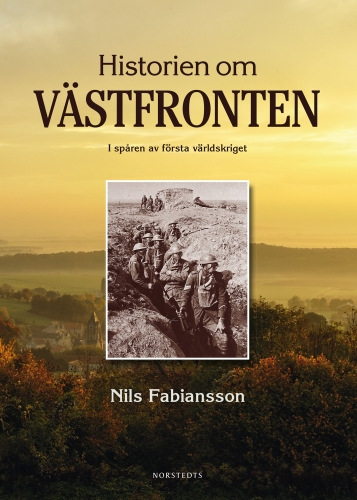

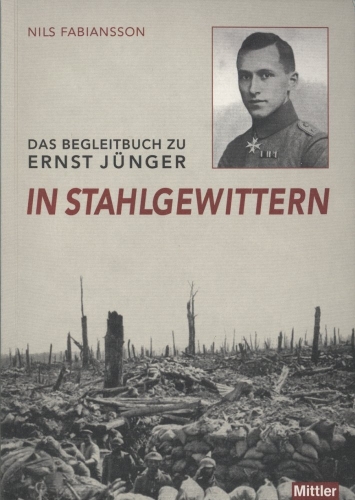

Un recueil documentaire et photographique de Nils Fabiansson pour Italia Storica

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/119340-junger-nelle-tempeste-da...

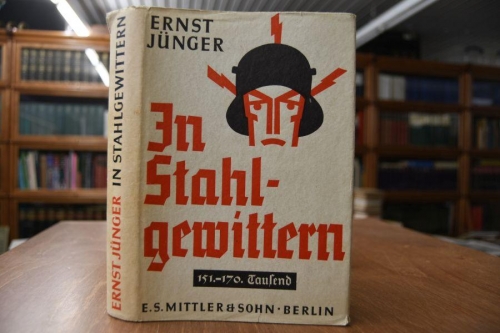

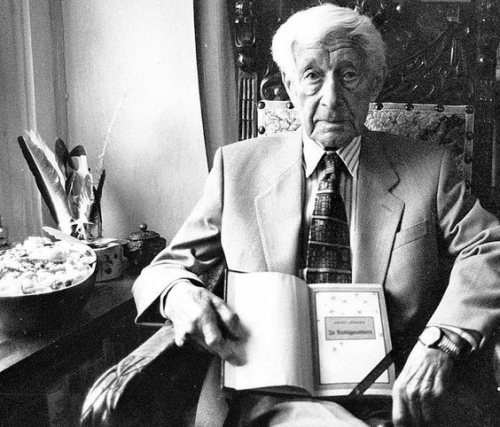

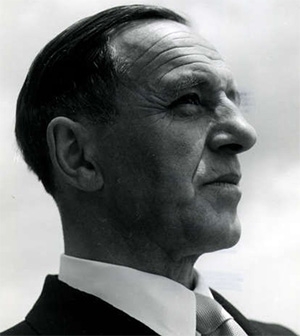

Ernst Jünger est, au-delà des jugements politiques portés sur son œuvre, l’un des grands noms de la littérature européenne du 20ème siècle. Un illustre « fils du 20ème siècle », période de contradictions et de tragédies, riche d’élans idéaux. Dans la vaste production jüngerienne, le livre qui l’a rendu célèbre auprès du grand public occupe une place centrale: Orages d’acier. Cet ouvrage est consacré à la narration, en prise directe, de la participation de l’écrivain à la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Un nouveau volume de Nils Fabiansson, Ernst Jünger dans les tempêtes d’acier de la Grande Guerre, vient d’être mis à disposition du lecteur italien. Il est publié dans le catalogue d’Italia Storica Edizioni, et son titre explicite son contenu: un recueil documentaire et photographique sur l’expérience de guerre du lieutenant Ernst Jünger durant le premier conflit mondial (184 pages, 25,00 euros). L’ouvrage a été patronné par Andrea Lombardi et traduit par Vincenzo Valentini. Son auteur, un historien et archéologue suédois, a notamment écrit un guide de voyage sur le front occidental de la guerre qui inaugura le « siècle bref ».

Pour comprendre les intentions du chercheur suédois, il est pertinent de partir des réflexions de Christopher Tilley, professeur d’histoire matérielle, qui a souligné que « les lieux ont toujours été bien plus que de simples points de localisation, car ils portent des significations et des valeurs distinctives pour les individus » (p.7). Jünger lui-même a affirmé à plusieurs reprises être magnétiquement attiré par certains « lieux ». C’est pour cette raison que Fabiansson emmène le lecteur sur les champs de bataille décrits par Jünger dans Orages d’acier, non seulement en analysant les multiples révisions que l’auteur a apportées à son œuvre, mais aussi en s’appuyant sur un riche appareil iconographique. Celui-ci comprend des photographies issues d’archives publiques et privées (notamment des images en noir et blanc particulièrement évocatrices de « l’atmosphère » et du « climat spirituel » qui régnait alors dans les tranchées), des pages des journaux de l’écrivain allemand, des cartes dessinées par lui dans ses carnets et des images des lieux de bataille tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Il convient de noter que Fabiansson ne cherche pas à faire du « tourisme bellico-littéraire », ce que Jünger lui-même aurait désapprouvé, mais reste fidèle au regard stéréoscopique et glacial de l’écrivain. Les textes de Jünger sur la guerre reposent sur ce qu’il appelait ses « pouvoirs perceptifs spéciaux », qui lui permettaient d’observer la douleur et la mort avec un regard exempt « de sentimentalismes, avec sécheresse et froide précision » (p. 9).

Le récit se structure en cinq chapitres analysant les différentes phases du conflit, depuis août 1914 jusqu’aux événements tragiques de novembre 1918. Au cœur de ce récit se dresse la figure de l’homme Jünger. Le livre se conclut par un épilogue où l’auteur recense les nombreuses traductions étrangères d'Orages d’acier. Trop souvent, on a présenté ce livre comme un simple témoignage de l’héroïsme de l’auteur au combat. Or, la lecture de Fabiansson nous dévoile un Jünger complexe, profondément humain, qui raconte à plusieurs reprises dans son livre que « à diverses occasions, il avait abandonné ses camarades à la merci de l’ennemi » (p. 9). Le fait qu’il mentionne ces échecs personnels est un élément significatif. Comme le montre cette étude, l’écrivain allemand a affronté la mort avec bravoure à de nombreuses reprises, subissant des blessures aux jambes et à la tête (il conserva d’ailleurs son casque transpercé par une balle), ce qui lui valut les plus hautes distinctions militaires. Pourtant, en 1972, il déclara que « ses souvenirs d’écolier étaient plus vivaces que ceux du combattant de guerre » (p. 10). Il se plaignait en effet que, malgré sa nouvelle vision de la vie, bien analysée par Evola, les lecteurs s’attardent encore, des décennies après leur publication, sur ses écrits de guerre, qu’il considérait désormais comme un « Ancien Testament » (p. 10).

Ce ne fut pas seulement son « cœur aventureux » qui poussa Jünger à s’engager volontairement, mais aussi une volonté précise de s’émerveiller et de comprendre en profondeur le sens de la guerre. Il se demanda si, au-delà des massacres imposés par la « guerre des matériaux », elle pouvait encore offrir, pour ceux qui la vivaient, une possibilité de réalisation personnelle. Sa réponse fut positive. Le combat permettait de dépasser la routine bourgeoise et plaçait l’homme face à la potestas qui l’anime et qui imprègne toute la nature. La guerre destructrice semble tout engloutir. Mais les descriptions des champs de bataille de Jünger nous plongent dans la réalité brute du paysage de guerre et nous confrontent à sa transformation cyclique et éternelle. Comme l’a relevé le philosophe Karl Löwith, Jünger comprenait que seul le dépassement de soi dans la nature conférait une permanence à l’existence humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il nota que la Picardie, avec « ses douces ondulations, ses villages enchâssés dans les vergers, ses pâturages bordés de peupliers élancés […] » (p. 22), lui procurait une joie intense. Ce n’est pas un hasard si, durant son séjour à Monchy et à Douchy, comme il le raconte dans Jardins et routes, il se consacra à la « chasse subtile » des insectes dans les tranchées. Ainsi, même dans les circonstances dramatiques de la guerre, sa passion pour l’entomologie ne l’abandonna pas, convaincu que dans le « particulier » réside le principe universel. Il répertoria pas moins de 143 espèces d’insectes.

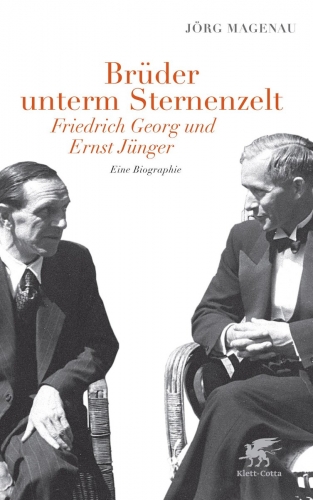

Le pouvoir d’Éros ne fut pas non plus effacé par l’omniprésence de la mort, car, dans une perspective grecque, Éros et Thanatos ne font qu’un. Ainsi, le 5 juin 1916, il nota laconiquement : « Jeanne à Cambrai » (p. 25), évoquant un amour fugace en temps de guerre. De même, il n’oublia jamais ses proches. Fabiansson relate avec émotion les rencontres de Jünger avec son frère Friedrich Georg, où les deux hommes savouraient les effets apaisants du vin de Bourgogne et fumaient du tabac Navycut anglais dans leurs pipes en écume de mer (durant la guerre, Jünger expérimenta également l’éther et d’autres substances psychotropes pour soulager ses blessures). L’écrivain nous a aussi laissé des souvenirs poignants de ses compagnons d’armes, officiers ou simples soldats, qui sacrifièrent leur vie pour lui.

L’ouvrage de l’historien suédois n’est donc pas un simple « recueil » pour lire Orages d’acier, mais un livre essentiel pour comprendre l’ensemble de l’œuvre d’Ernst Jünger.

14:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 20 février 2025

Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle

Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle

127 ans après sa naissance, son essai “La paix” offre des réflexions d’une actualité extraordinaire pour une “restructuration” de la civilisation européenne

Par Luca Siniscalco

(article du 29 mars 2022)

Source: https://www.ilsole24ore.com/art/ernst-junger-pace-e-forza...

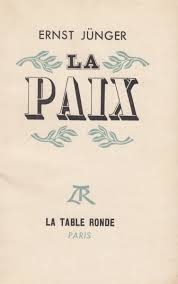

« Afin que la lutte contre le nihilisme soit couronnée de succès, elle doit s’accomplir au cœur de l’individu. Tous sont impliqués, et nul ne peut se passer du remède préparé par le monde de la douleur. » C’est ainsi qu’Ernst Jünger s’exprimait dans La paix (1945), contemplatif solitaire de ce « siècle bref » qui s’est pourtant révélé si durable, chargé du lourd fardeau des idéologies et des récits dont notre époque contemporaine peine à se défaire, préférant les recycler sous des formes postmodernes de pastiche et de collage.

Aujourd’hui, 127 ans après la naissance de ce dandy aux multiples facettes, capable d’affronter les tempêtes d’acier et la mobilisation totale avec le même regard profond et détaché qu’il portait sur la contemplation du sacré et l’analyse du nihilisme, son œuvre continue d’offrir des perspectives d’une actualité saisissante.

La paix

Il nous semble particulièrement pertinent, dans le contexte géopolitique actuel, d’évoquer certaines idées développées dans La paix, un essai désormais introuvable en Italie, à tort considéré comme mineur, alors qu’il condense de nombreuses grandes intuitions de la pensée jüngerienne. Écrit au milieu des ruines d’une Europe déchirée par un affrontement fratricide, La paix constitue un véritable chantier d’intuitions utopiques – mais non utopistes – en vue d’une “restructuration” de la civilisation européenne. Pour Jünger, le point de départ d’un tel projet ne réside pas dans l’équilibre des puissances, mais dans la substance même de l’individu: c’est en l’homme différencié, capable de vaincre le nihilisme en le formant et en le soumettant à sa propre disposition intérieure, que réside la possibilité de fonder une Europe issue du « mariage de ses peuples », orientée vers une « liberté supérieure » par un « acte spirituel ».

La critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir”

Un tel projet ne peut aboutir « que si les hommes se renforcent d’un point de vue métaphysique » : c’est pourquoi la critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir” ne laisse pas non plus indemne la perspective libérale – « dans leur polémique contre les nihilistes, les libéraux ressemblent à des pères qui se plaignent de leurs enfants ratés, sans se rendre compte que la faute en revient à une éducation défaillante ». Autrement dit, aucune forme politique de la modernité n’échappe au nihilisme.

La victoire contre cet « hôte inquiétant » de l’Europe surviendra lorsque la décision souveraine de l’individu entrera en résonance avec l’émergence d’une « Nouvelle Théologie », capable d’une re-symbolisation organique de la réalité. C’est uniquement parmi ces « esprits qui vivent dans la totalité de la création » que la paix peut exister. Une paix imposée par le droit, la coercition ou la menace n’est qu’extérieure; la paix authentique est un exercice “intérieur”, plus courageux encore que la guerre. Elle ne sera atteinte, prophétise Jünger, que si « nous savons nous affranchir de la haine et de ses divisions. L’individu est semblable à la lumière qui, en flamboyant, contraint les ténèbres à reculer ».

À 127 ans, Jünger est plus vivant que bien des morts-vivants.

20:11 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, paix, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 15 février 2025

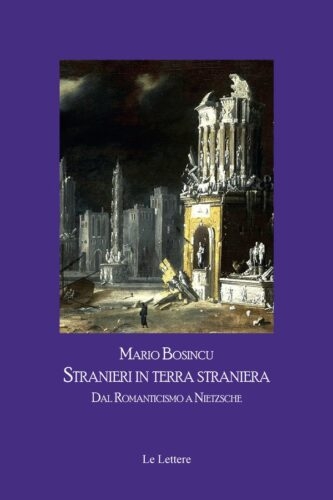

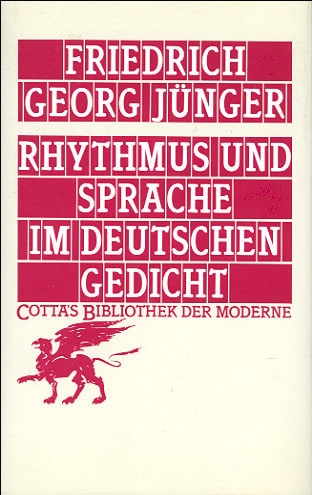

"Étrangers en terre étrangère": du romantisme au paganisme dans l’esprit de Friedrich Georg Jünger

"Étrangers en terre étrangère": du romantisme au paganisme dans l’esprit de Friedrich Georg Jünger

L'incontournable essai de Mario Bosincu, germaniste à l'Université de Sassari, sur "certaines figures exemplaires de l'altérité, apparues dans le domaine philosophico-littéraire entre la fin du 18ème siècle et la Seconde Guerre mondiale".

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/118924-stranieri-in-terra-stran...

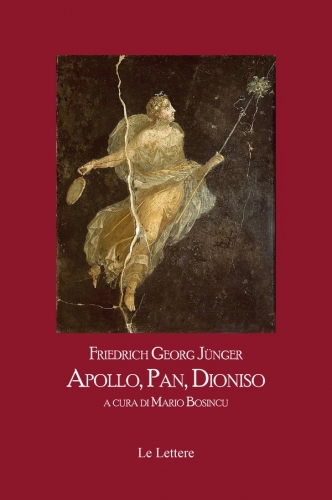

Mario Bosincu, germaniste à l’Université de Sassari, avait déjà démontré son niveau d’érudition dans ses travaux précédents. La lecture de son dernier ouvrage a confirmé cette impression. Il s’agit du livre Étrangers en terre étrangère. Du romantisme à Nietzsche (Stranieri in terra straniera - Dal romanticismo a Nietzsche), publié par la maison d'édition Le Lettere (377 pages, 25 euros). C'est un essai bien documenté, construit sur des analyses philologiques irréprochables, qui ne font pas, il faut le noter, de l’écriture et du travail de reconstruction de l’auteur une simple démonstration érudite. L’écriture est, en effet, vivante, fluide et, par certains aspects, témoigne de l’intérêt sincère de Bosincu pour les thèmes abordés, sans que cela n’affecte le caractère scientifique de l’essai. Le livre, comme le remarque le germaniste, « entend mettre en lumière certaines figures exemplaires de l’altérité, apparues dans le domaine philosophico-littéraire entre la fin du 18ème siècle et la Seconde Guerre mondiale [...] principalement dans la culture allemande » (p. VII). Il s’agit d’un excursus dans lequel, à partir du romantisme, Bosincu entreprend l’exégèse de la proposition philosophico-existentialiste de Nietzsche pour aboutir finalement à l’interprétation de l’écrit de Friedrich Georg Jünger, Apollon, Pan, Dionysos de 1943.

Qui sont les penseurs interrogés par Bosincu ? Des philosophes et écrivains de la Kulturkritik, des « antimodernes ». Cette définition renvoie à un large groupe d’auteurs qui ont vu dans la modernité, inaugurée par les Lumières, un appauvrissement de la vie. Ces intellectuels développent « une façon de réfléchir qui met en lumière les traits pathologiques de la modernité, [...] regardant le passé prémoderne [...] et esquissant l’idéal antithétique de l’homme total » (p. 3). Parmi eux, il convient de rappeler Schiller. Celui-ci perçoit, à son époque, l’affaiblissement des facultés humaines au seul bénéfice de l’intellect analytique, scientifique et instrumental, mis au service du Gestell et de la recherche du gain économique. L’époque moderne est vécue comme celle du retour des Titans, centrée sur « la puissance » de l’excès et effaçant les qualités propres à la personne, à l’individu convaincu et réconcilié avec les potestates animant le cosmos. En même temps, les « antimodernes » découvrent, grâce à l’héritage des Lumières, notre historicité, comprenant que l’homme amputé, l’homme d’une seule dimension de la modernité, est contingent et peut être surmonté. Non sans raison, Nietzsche relève que : « “le pouvoir d’être différent” [...] fait partie des attributs de la “grandeur” » (p. 5).

Ce que les tenants des Lumières avaient montré, eux, avec leurs écrits, était la réalisation d’une « colonisation de l’imaginaire » modernisante. Il était nécessaire de réaliser un « contre-mouvement » visant à créer une « subjectivité » autre, différente, qui retrouverait ses paradigmes, ses exempla dans le passé médiéval ou dans la vision du monde hellénique. Cet homme utopique, jamais « utopiste » (les deux termes, pour l’auteur, ont une valeur inconciliable), serait le porteur de la Kultur (Spengler) en opposition à la décadente Zivilisation. Le romantisme et tous les auteurs examinés par Bosincu sont, pour le dire avec Löwy et Sayre, porteurs d’une vision anticapitaliste et esthétisante, porteurs d’un code existentiel alternatif, comme le reconnut Sombart, à l’identité bourgeoise. L’homme nouveau devait être construit : « par des pratiques orientées vers l’intériorité telles que l’expérience de la nature et la lecture, une technologie du soi » (p. 13), afin d’établir une « résistance éthopoïétique à la modernité » (p. 14). À cet égard, Baudelaire, parmi d’autres, a agi, en faisant référence au dandy, un individu capable de transformer sa propre existence en une œuvre d’art, pour se différencier des masses et des idola introduits par la raison calculante. Un autre exemple, mais non dissemblable, de cette rébellion se trouve aussi dans les écrits et la vie de Thoreau, dans son retour à la nature sauvage (wilderness).

Les antimodernes de génie sont des hommes seuls, des étrangers en terre étrangère qui, dans l’isolement nécessaire à la pratique philosophique, réalisent la metanoia, le « changement de cœur ». Leurs œuvres sont une « communication d’existence » qui, comme le soutenait Kierkegaard, ne cherchent pas à s’adresser au lecteur des « gazettes », mais tendent à « le saisir par le col », animées comme elles sont par l’urgence de lui faire acquérir un regard épistrophique et absolu sur la vie. La littérature interrogée par Bosincu est, d’un côté, un sermo propheticus (la production fichtéenne est à cet égard exemplaire), de l’autre, un sermo mysticus qui, selon la leçon de Maître Eckhart, poursuit le « vide » du singulier dans un processus de conversion « initiatique », menant au « réveil », au tertium datur de la coincidentia oppositorum. Des modèles de cette écriture, indique l’auteur, peuvent être retrouvés chez Marc-Aurèle et Pétrarque. Les exempla sont ceux transmis par Tacite, puis en sont témoins les Héros de Carlyle. Les antimodernes se configurent donc comme des parrhesiastes, des intellectuels qui affirment la vérité à une époque de son oubli, à une époque où, pour le dire avec Badiou, on pense à partir de la fin : « Le plaisir de la destruction (du moderne) est, en même temps, un plaisir créatif ! » (p. 103). Nietzsche, dont la pensée est reconstruite en détail à partir de Feuerbach, est convaincu que démolir: « l’idée de Dieu [...] signifie [...] briser le sortilège qui dépouille de sa valeur l’au-delà » (p. 103), afin de renouveler la « fidélité à la terre ».

Ce que nous ne partageons pas dans l’herméneutique savante de Bosincu, c’est son jugement sur le contre-mouvement des auteurs examinés, qui est inscrit dans la même logique qui sous-tendrait les thèses néo-gnostiques puritaines et des Lumières (Voegelin). À notre avis, les auteurs de Bosincu, du moins ceux qui regardent la physis hellénique comme seule transcendance, le font dans la conviction que c’est seulement en elle (Bruno) que se trouve le principe, l’origine : ils sont donc étrangers à toute perspective dualiste et gnostique. C’est au dualisme chrétien que l’on peut, en revanche, imputer de receler en lui des germes gnostiques, très clairs dans la dévaluation de la nature et du monde au bénéfice du Parfait, de Dieu. Central pour la compréhension de cette affirmation: le dernier chapitre du volume est consacré à l’œuvre de Friedrich Georg Jünger. L’œuvre de F. G. Jünger est un « paganisme de l’esprit », centré sur la « fraternelle antithèse » d’Apollon, Pan et Dionysos. Friedrich Georg semble adhérer à une perspective mythique : il considère que dans chaque être, dans l’intériorité de l’homme et dans ses activités, agit un dieu. Le divin est palpablement vivant, il se fait expérience, loin de toute issue « wotaniste ».

Pour échapper au pouvoir réifiant du moderne, l’homme doit retrouver la dimension imaginale : seule en elle est-il possible de retrouver le souffle des dieux, la métamorphose éternelle de l’âme de la physis. Aux mêmes conclusions sont parvenus, dans la pensée italienne du 20ème siècle, Evola, Emo, Diano et Colli. Celui qui écrit se sent aujourd'hui un étranger en terre étrangère, bien qu’il soit ébloui, comme les penseurs évoqués, par le thauma, la merveille tragique de la vie.

18:23 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich-georg jünger, révolution conservatrice, livre, mario bosincu, lettres allemandes, littérature allemande, lettres, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 12 janvier 2025

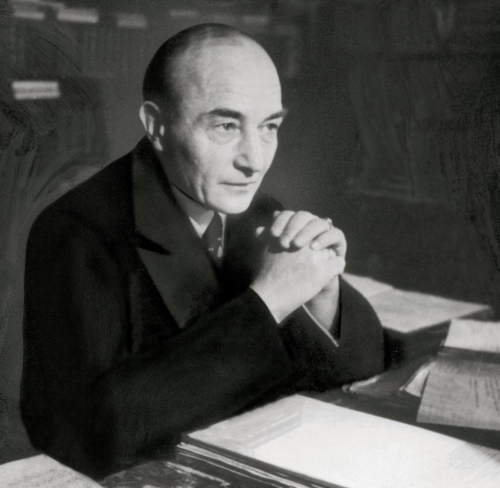

Quelques réflexions sur la pensée de Robert Musil

Quelques réflexions sur la pensée de Robert Musil

par Jean Montalte

Source: Twitter-X: @JMontalte

Extrait du portrait que j'ai consacré à Musil:

"Robert Musil a consigné dans son journal les mots suivants, qui pourraient s'appliquer à notre temps avec autant de vraisemblance sinon plus : « Je trouvai en venant au monde des principes déjà ébranlés. » Nous n'en finissons pas d'être en crise, ni d'en entendre parler, en tant que nation, en tant que civilisation, en tant qu'entité économique. Ce terme revient si souvent que sa signification s'en est obscurcie, phénomène d'érosion que le bavardage sécrète de nature.

Robert Musil appartient à une génération qui a été confrontée à des crises d'une ampleur considérable, et qui n'ont jamais été résorbées tout à fait ; pour une part essentielle, elles se sont même accentuées.

Crise spirituelle et religieuse dont le cri retentissant « Dieu est mort », arraché à la déréliction des hommes par l'insensé de Nietzsche témoigne.

Crise du fondement des mathématiques, que des esprits éminents, tels Frege, Russell ou encore Gödel ont tenté de résoudre, avec plus ou moins de bonheur.

Crise des sciences européennes, à laquelle Husserl oppose une tentative désespérée de réfection unitaire, face à une spécialisation qui la mettra finalement en échec.

Crise du langage, qui tient ses prestiges et ses sortilèges en suspicion, avec Maeterlinck, Hugo von Hofmannsthal – la Lettre de Lord Chandos en est un condensé – et enfin l'initiateur de la philosophie analytique, le génial auteur du Tractatus logico-philosophicus et philosophe du langage Ludwig Wittgenstein.

Crise du fondement de la morale que Nietzsche s'emploiera à dissoudre dans une généalogie célèbre.

Enfin crise de la civillisation qui débouche sur le cataclysme de la grande guerre, ce suicide des nations européennes. Oswald Spengler, spécialiste en apocalypse, écrira Le déclin de l'Occident et apportera une philosophie de l'Histoire qui rendra compte de ces phénomènes apparemment disjoints dans une vision unitaire et synthétique du devenir des nations et de leur mort.

L'oeuvre majeure de Robert Musil, L'homme sans qualités, peut sans doute se concevoir comme un tableau de cette crise de la civilisation européenne, une satire de l'époque qui a précédé la grande guerre et, d'une certaine manière, une vigoureuse contestation sinon réfutation de la pensée décliniste de Spengler.

Lors d'une interview pour le journal russe de Moscou, le Novy Mir, Musil explique qu'il travaille à « un tableau satirique et utopique de la culture occidentale moderne ». Thomas Mann, impressionné par les qualités intellectuelles et artistiques de l'écrivain autrichien, saluera ce roman, où il «trouve exprimée, en termes plus forts et plus complexes que nulle part ailleurs, cette aspiration du début du XXe siècle à redéfinir une culture, une spiritualité sur les ruines du passé, ce regret d'une totalité mythique perdue»."

***

Lire aussi: Robert Musil: Der deutsche Mensch als Symptom – eine Rezension

von Konrad Gill

13:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, robert musil |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 novembre 2024

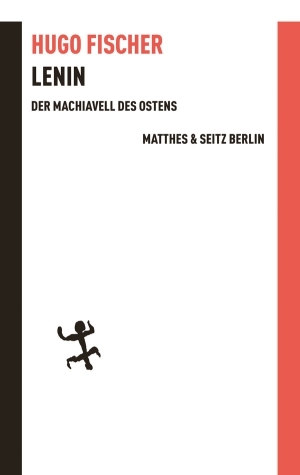

Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger

Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger

par Manuel Fernández Espinosa

Source: https://culturatransversal.wordpress.com/2016/01/12/hugo-...

Le magister Nigromontanus

Lors de la préparation de l'excursus à l'« Élucidation de la tradition », consacré en deux parties (Partie I et Partie II [L'ouvrage complet peut être consulté dans Página Transversal]) à la réflexion sur la notion de « tradition » chez Ernst Jünger, nous avons été frappés par un sujet qui nous préoccupait depuis un certain temps: la figure de l'un des maîtres qui a le plus influencé la pensée d'Ernst Jünger et qui, dans la bibliographie espagnole sur Jünger, n'a pratiquement pas été abordée. Il s'agit d'Ernst Hugo Fischer.

Jünger s'y réfère abondamment, mais de manière dispersée. Dans ses journaux, il le désigne presque toujours sous le pseudonyme de «Magister», bien qu'il le mentionne également par son prénom et son nom. Dans les romans « Sur les falaises de marbre » et « Héliopolis », il le désigne par le surnom de « Nigromontanus », dans « Visite à Godenholm », Jünger germanise « Nigromontanus », et on peut l'identifier au personnage de «Schwarzenberg» (Montenegro, comme on dirait en espagnol). Il y a autour de Hugo Fischer un halo de mystère que Jünger lui-même contribue à créer et qui plane sur toute l'œuvre de Jünger dans la figure du maître (bien que tous les personnages ne soient pas identifiables à lui en chair et en os) qui nous initie aux secrets d'une sagesse capable de vaincre le nihilisme.

Ernst Hugo Fischer est né à Halle an der Saale le 17 octobre 1897. La Première Guerre mondiale l'a rendu infirme et, après avoir obtenu son diplôme d'invalidité, il s'est consacré à partir de 1918 à des études consciencieuses et pluridisciplinaires à l'université de Leipzig, où Jünger le rencontrera des années plus tard. Les intérêts « scientifiques » de Fischer sont multiples: il étudie l'histoire, la philosophie, la sociologie, la psychologie et devient un orientaliste renommé. Il obtient son doctorat en 1921 avec une thèse intitulée « Das Prinzip der bei Gegensätzlichkeit Jakob Böhme » (Le principe d'opposition chez Jakob Böhme).

Il est curieux qu'Ernst Jünger, qui avait quelques années de plus que Fischer (Jünger est né en 1895 et Fischer en 1897), l'ait appelé « Maître » jusqu'à la fin de ses jours, mais il faut garder à l'esprit que Jünger est arrivé à l'université alors que Fischer avait quelques années d'avance sur lui. Lorsque Jünger arrive à Leipzig, Fischer est déjà l'un des polygraphes les plus importants d'Europe, mais toujours dans l'ombre, avec une discrétion proche du secret, étudiant et voyageant sans cesse et exerçant son magistère à la manière d'un maître occulte du type de ceux dont parlent les traditions orientales comme le taoïsme.

En 1921, il se rend en Inde, en 1923 en Espagne. De 1925 à 1938, il enseigne à la faculté de philosophie de l'université de Leipzig, où il est associé à Arnold Gehlen. Son nationalisme allemand est une constante dans sa vie et il est actif dans les cercles nationaux-révolutionnaires, y compris dans ceux animés par le national-bolchevique Ernst Niekisch, un ami de Jünger. Il émigre d'Allemagne en 1938, car les nazis le trouvent suspect pour ses analyses philosophiques du marxisme, exprimées dans « Karl Marx und sein Verhältnis zum Staat » (Karl Marx et son rapport à l'État) et « Lénine : Machiavel de l'Est », et il finit par s'installer en Norvège, où il devient directeur de l'Institut de recherche pour la sociologie et l'enseignement d'Oslo. Il s'installe ensuite en Angleterre. Il continue à voyager en Inde, où il donne notamment des cours à l'université de Varanasi, et retourne en Allemagne en 1956, où il occupe la chaire de philosophie de la civilisation à l'université de Munich. Il continue d'étudier, d'écrire et de publier, sans toutefois connaître un succès retentissant qui placerait sa figure philosophique au premier plan dans le monde. Son dernier livre est publié en 1971 sous le titre « Vernunft und Zivilisation » (Raison et civilisation) et il meurt le 11 mai 1975 à Ohlstadt (Bavière).

Sa pensée a évolué, mais il est toujours resté hypercritique à l'égard de la modernité et anticapitaliste, étant l'un des maîtres d'œuvre de la révolution conservatrice allemande et testant tous les moyens possibles de combattre ce qu'il considérait comme le mal absolu: la modernité et le capitalisme, afin d'instaurer un nouvel ordre. L'un de ceux qui ont le plus contribué à le faire connaître est, comme on l'a vu plus haut, Ernst Jünger.

Plus qu'une traque exhaustive des abondantes citations que Jünger consacre à Fischer tout au long de son œuvre, il convient de noter le caractère nettement métaphysique (on pourrait même dire mystique) qu'il a imprimé à la vision du monde de Jünger. Dans « Héliopolis », le protagoniste révèle que l'un des enseignements qu'il a reçus de son maître « Nigromontanus » était « que la nature intérieure de l'homme doit devenir visible à la surface, comme la fleur qui jaillit du germe ». Cette idée est répétée à la fin du roman : « Nous croyons que son intention [celle de Nigromontanus/Fischer] est de saturer la surface de profondeur, de sorte que les choses soient à la fois symboliques et réelles ».

Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.

Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.

Etant donné que « Sur les falaises de marbre » est un roman que l'on pourrait bien qualifier de « réalisme magique », sans pour autant lui dénier son statut de « dystopie », on serait en droit de penser que plutôt qu'un artefact, le « miroir de Nigromontanus » serait quelque chose comme une possible technique de méditation inspirée des connaissances occultes de l'Extrême-Orient (je me demande, non sans prévenir que je risque de me tromper : s'agirait-il d'un mandala?).

Dans cette optique, il convient de rappeler les mots énigmatiques que Jünger écrit dans « Le cœur aventureux. Figures et caprices »: "Parmi les arcanes que m'a révélés Nigromontanus, il y a la certitude qu'il y a parmi nous une troupe choisie qui s'est retirée depuis longtemps des bibliothèques et de la poussière des sables pour se consacrer à son travail dans le monastère le plus intime et dans le Tibet le plus sombre. Il parlait d'hommes assis solitairement dans des chambres nocturnes, imperturbables comme des rochers, dans les cavités desquels scintille le courant qui, à l'extérieur, fait tourner toutes les roues des moulins et maintient en mouvement l'armée des machines ; mais l'énergie de ces hommes reste étrangère à toute fin et est rassemblée dans leur cœur qui, en tant que matrice chaude et vibrante de toute force et de tout pouvoir, est à jamais soustrait à toute lumière extérieure".

Quoi qu'il en soit, la relation entre Ernst Jünger et ce philosophe inconnu était très étroite, et Jünger fait même allusion à des voyages qu'ils ont effectués ensemble, par exemple en traversant le golfe de Gascogne sur le bateau « Iris ». Nous savons, grâce aux journaux de Jünger, que le philosophe Fischer s'est encore rendu à Majorque en 1968, mais nous aimerions connaître les lieux qu'il a visités lors de son voyage en Espagne en 1923 ou lors d'autres visites. Nous sommes convaincus qu'en Hugo Fischer, cet inconnu de la philosophie et de la culture espagnoles, nous avons affaire à un maître caché dont l'œuvre scientifique n'a pas encore, pour quelque raison que ce soit, été suffisamment diffusée.

BIBLIOGRAPHIE :

Jünger, Ernst, «Visite à Godenholm».

Jünger, Ernst, «Heliopolis».

Jünger, Ernst, Diarios: Radiaciones I y II, Pasados los Setenta I, II, III, IV, V.

Jünger, Ernst, «Sobre los acantilados de mármol».

Jünger, Ernst, «El corazón aventurero».

Liens intéressants:

Berger, Tiana, «Hugo Fischer: le maître-à-penser d’Ernst Jünger»

Gajek, Bernhard, «Magister-Nigromontan-Schwarzenberg: Ernst Jünger und Hugo Fischer». Revue de littérature comparée. 1997.

13:18 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo fischer, ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 28 août 2024

Un voyage à travers la parole

Un voyage à travers la parole

Frédéric Andreu

Louis-Ferdinand Céline fustigeait les écrivains sans style, ces "cafouilleux" qui "choisissent une bonne histoire" et "rampent dans les phrases". Philippe Barthelet et Éric Heitz, son compère alsacien, en sont le contraire même. En effet, Le voyage d'Allemagne, leur ouvrage commun, est premièrement un style - c'est à dire un voyage à travers la Parole - et secondairement un voyage vers et dans un pays, l'Allemagne.

Ce double voyage fait à la fois preuve d'abandon à la poésie et de grande rigueur rhétorique. Les étymologies, nombreuses, qui émaillent ce textus, jouent le rôle de panneaux indicateurs le long de la route. Nous voyageons à travers le Luxembourg, Bâle, Fribourg et la Souabe ; quand c'est un "faune" qui indique le chemin, on a même l'impression que le voyage emprunte au rêve ou à la légende !

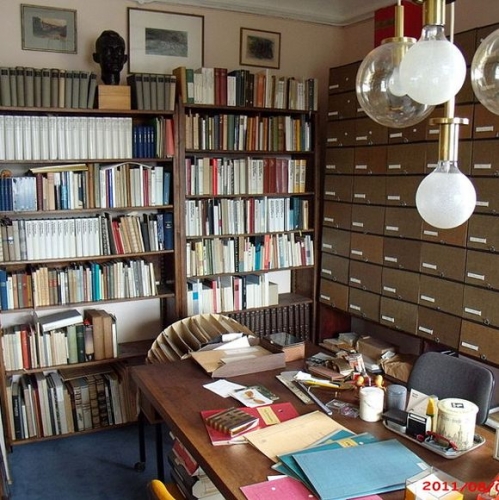

Mais où nous mène ce double voyage ? Devant la demeure d'un autre grand écrivain, Ernst Jünger, à Wilflingen. Philippe Barthelet, qui a rencontré le « Waldgänger » plusieurs fois au cours des dix dernières années de sa vie dans ce village « sans gare, ni poste », lui rend hommage à la mode du « Weggänger », celui qui a recourt aux chemins. Avec ce grammairien de haute volée pour qui « les mots savent mieux que nous ce qu'ils veulent dire », chaque virgule compte. Il n'a donc pas choisi d'intituler son livre Le voyage d'Allemagne - et non Un voyage en ou vers Allemagne - par hasard. Ici la préposition "de" est celle des formules héraldiques comme dans "De Gueule" ou "D'Azur" dans la description des blasons. L'auteur décrit « les oriflammes qui enjolivent l'héraldique de la plus neutre des réalités ». Les anecdotes de voyage rayonnent dans ce texte comme autant de blasons. Sous la plume d'aigle de l'auteur, les villages redeviennent des miniatures, des « objets » mythologiques. Robert Brasillach voyait dans les villages de Bavière, des jouets.

La maison de Wilflingen, où Helmut Kohl et François Mitterrand se rendaient en pèlerinage, est elle aussi un cabinet de curiosités ouvert sinon pour tous, du moins pour chacun.

Elle abrite en effet des souvenirs des deux guerres mondiales, des objets de voyages, et une fascinante collection d'insectes, toutes les cicindèles d'Europe notamment, que Jünger considérait lui aussi comme autant d'héraldiques à déchiffrer. Grâce à ce livre-voyage, Philippe Barthelet et Éric Heitz se révèlent être de véritables disciples - c'est à dire des « jünger » - sans pour autant être de « sérieux » disciples, des « ernst » jünger.

Le premier, ancien producteur et chroniqueur à France Culture de 1985 à 2006, s'est fait connaître par sa plume érudite et son goût pour les grands auteurs ; quant au second, Eric Heitz, il reste plus mystérieux. Il paraît même qu'« il ne veut plus voir personne ». Serait-il parvenu au stade ultime du renonçant lucide au monde moderne que Ernst Jünger désigne sous le nom d'« Anarque » ?

En tout cas, cet ouvrage d'amitié tire un coin de voile sur le secret des Allemagnes situées des deux côtés du Rhin. Pour ce faire, la littérature y est présente. "La littérature est un mystère d'évidence qui a besoin de couverture, d'ombre, de faune mousse, de jardins aux douze portes et de librairie toujours ensoleillée". Comment mieux poser les jalons pour nous conduire, sans jamais nous contraindre, à cet obscur secret qui pourtant nous éclaire de toutes parts et de toute éternité ?

* * *

Philippe Barthelet et Éric Heitz, Le voyage d'Allemagne, Paris, Gallimard, coll. « le sentiment géographique », 240 p.

Ernst Jünger Stiftung : Stauffenbergstrasse 11, 88515 Wilflingen - juenger-haus.de / +4973761333

13:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, allemagne, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, ernst jünger, wilflingen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 02 avril 2024

"La beauté éternelle et intemporelle est préfigurée par l'éphémère". Jünger et les insectes

"La beauté éternelle et intemporelle est préfigurée par l'éphémère". Jünger et les insectes

par Michele (Blocco Studentesco)

Source: https://www.bloccostudentesco.org/2024/03/21/bs-eterna-bellezza-senza-tempo-junger/

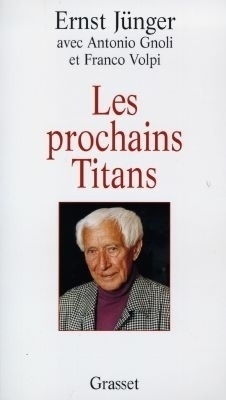

"Observer la vie de la nature, dans le petit comme dans le grand, est un spectacle incomparable, une occupation qui me procure de la sérénité". C'est ainsi qu'Ernst Jünger a expliqué sa passion pour l'entomologie aux journalistes italiens Antonio Gnoli et Franco Volpi lors d'une série de conversations datant de 1995, qui ont ensuite été rassemblées et publiées sous le titre Les prochains Titans. Un intérêt qui est bien plus qu'une curiosité, mais que l'auteur allemand considère comme égal à celui pour la littérature : "D'habitude, tout le monde me considère comme un écrivain et considère mes intérêts entomologiques comme une extravagance. Pour moi, ce sont deux passions tout aussi épanouissantes l'une que l'autre, et je ne les sépare pas".

"Observer la vie de la nature, dans le petit comme dans le grand, est un spectacle incomparable, une occupation qui me procure de la sérénité". C'est ainsi qu'Ernst Jünger a expliqué sa passion pour l'entomologie aux journalistes italiens Antonio Gnoli et Franco Volpi lors d'une série de conversations datant de 1995, qui ont ensuite été rassemblées et publiées sous le titre Les prochains Titans. Un intérêt qui est bien plus qu'une curiosité, mais que l'auteur allemand considère comme égal à celui pour la littérature : "D'habitude, tout le monde me considère comme un écrivain et considère mes intérêts entomologiques comme une extravagance. Pour moi, ce sont deux passions tout aussi épanouissantes l'une que l'autre, et je ne les sépare pas".

L'entomologie est une branche de la zoologie qui étudie les insectes. Jünger a été attiré par cette discipline dès son plus jeune âge, lorsque son père lui a donné, ainsi qu'à ses frères, le matériel nécessaire pour les capturer et les classer. Cette passion l'accompagnera tout au long de sa vie, des journées oisives à la campagne après avoir fait l'école buissonnière, aux brefs moments de répit pendant la guerre juste à côté des tranchées, en passant par les longs voyages autour du monde, en Asie comme en Méditerranée. L'intérêt de Jünger n'était pas seulement celui d'un amateur ou le résultat d'une improvisation, mais pouvait s'appuyer sur des bases scientifiques solides et lui valut plusieurs satisfactions, dont celle d'avoir donné son propre nom à deux nouvelles espèces qu'il avait découvertes : le Carabus saphyrinus juengeri et le Cicindela juengeri juengerorum.

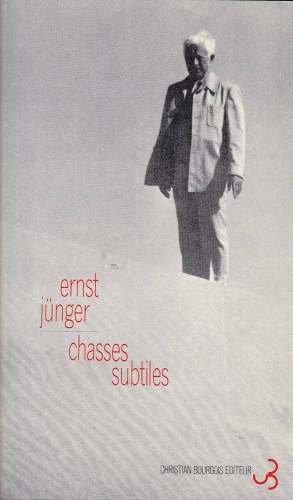

Parmi les nombreuses variétés d'insectes, Jünger s'est surtout consacré aux coléoptères et en particulier aux cicindèles. Une prédilection qu'il justifie ainsi dans Chasses subtiles (1967), en la comparant à celle, plus courante, pour les papillons : "Les coléoptères ne s'offrent pas à l'œil avec autant de grâce. Ils sont plus matériels, plus durs et, en tant que joyaux de la terre, plus proches des fruits que des fleurs, plus proches des coquillages et des cristaux que des oiseaux. Ils ne déploient pas leur beauté d'un coup d'aile. Il est donc facile de comprendre pourquoi ceux qui les aiment sont plus constants que les "amateurs de papillons".

C'est précisément dans Chasses subtiles que l'auteur allemand s'engage davantage dans ces thèmes, en évoquant ses souvenirs et ses expériences personnelles et en les entremêlant de réflexions plus profondes. L'observation de la nature est pour Jünger bien plus qu'un passe-temps. C'est un viatique pour accéder aux couches les plus profondes de la réalité, là où se trouve le domaine de la forme, là où l'éternel se cache derrière le visible, là où, pendant de brefs instants, l'être resplendit : "Ces passions ne dépendent pas du rang des créatures, mais du choix de leur adorateur et de l'endroit où il se trouve. C'est précisément de là qu'il peut apercevoir, dans la mer des phénomènes, l'éclat d'une vague sur laquelle se brise la lumière, et c'est par cette petite fenêtre qu'il peut jeter un regard sur la magnificence de l'univers".

20:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, entomologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 10 janvier 2024

La forêt jüngerienne à l'heure de l'IA et de l'argent sans emploi

La forêt jüngerienne à l'heure de l'IA et de l'argent sans emploi

Dans tous les cas, la technologie continue d'être introjectée et expliquée comme le sujet dominant ; l'homme reste une sorte de démiurge passif de la technologie.

par Giacomo Petrella

Source: https://www.barbadillo.it/112451-heliopolis-17-il-bosco-jungheriano-al-tempo-di-ai-e-moneta-senza-lavoro/

Lorsque nous lisons ou écoutons les débats sur l'IA, nous nous souvenons de la raison pour laquelle nous avons intitulé notre recueil de réflexions Héliopolis de commun accord avec le directeur. Ernst Jünger a écrit ce roman de même nom en 1949. On y trouve encore un optimisme spirituel certain: construire une aristocratie née dans la douleur. La technique est encore un courant sous-jacent mais qui va crescendo et qui domine. Jünger imagine, une fois passé le moment triomphal de la démagogie populiste, le retour, bien que caché, condamné et combattu, du modèle aristocratique classique: le Soldat entendu comme Guerrier, la voie de l'action, la voie du personnage De Geer, élevé vers Dieu par le monachisme germanique, par le Père Félix, la voie de la contemplation, au service d'un Régent juste, le principe retrouvé de l'Autorité. Le thème de la technologie n'est pas sujet, il est encore objet. Le bateau du pilote bleu est un instrument pour construire un ailleurs archétypal renouvelé.

Lorsque nous lisons ou écoutons les débats sur l'IA, nous nous souvenons de la raison pour laquelle nous avons intitulé notre recueil de réflexions Héliopolis de commun accord avec le directeur. Ernst Jünger a écrit ce roman de même nom en 1949. On y trouve encore un optimisme spirituel certain: construire une aristocratie née dans la douleur. La technique est encore un courant sous-jacent mais qui va crescendo et qui domine. Jünger imagine, une fois passé le moment triomphal de la démagogie populiste, le retour, bien que caché, condamné et combattu, du modèle aristocratique classique: le Soldat entendu comme Guerrier, la voie de l'action, la voie du personnage De Geer, élevé vers Dieu par le monachisme germanique, par le Père Félix, la voie de la contemplation, au service d'un Régent juste, le principe retrouvé de l'Autorité. Le thème de la technologie n'est pas sujet, il est encore objet. Le bateau du pilote bleu est un instrument pour construire un ailleurs archétypal renouvelé.

Dans les années suivantes, notre auteur fera l'expérience d'un pessimisme beaucoup plus aigu; d'abord dans Les Abeilles de verre, un roman d'une actualité frappante si on le compare au climat actuel de ce qu'on appelle le "capitalisme de surveillance". Eumeswil arrive une décennie plus tard, nous amenant déjà vers la fin des années 70: le nihilisme a gagné, l'Église, la politique, les corps intermédiaires ont tous plié devant le relativisme dévastateur de 68. Nietzsche, le maître, a été renversé par le triomphe de la pensée faible: le père philosophique est désormais l'arme de l'ennemi. Il ne reste plus qu'à vivre en Anarque, en préparant, si possible, une cabane dans la forêt.

Dans les années suivantes, notre auteur fera l'expérience d'un pessimisme beaucoup plus aigu; d'abord dans Les Abeilles de verre, un roman d'une actualité frappante si on le compare au climat actuel de ce qu'on appelle le "capitalisme de surveillance". Eumeswil arrive une décennie plus tard, nous amenant déjà vers la fin des années 70: le nihilisme a gagné, l'Église, la politique, les corps intermédiaires ont tous plié devant le relativisme dévastateur de 68. Nietzsche, le maître, a été renversé par le triomphe de la pensée faible: le père philosophique est désormais l'arme de l'ennemi. Il ne reste plus qu'à vivre en Anarque, en préparant, si possible, une cabane dans la forêt.

L'optimisme de la Technique dans le Le Mur du temps (1959), déjà à l'époque une sorte d'espoir post-religieux renouvelé, est abandonné pour faire place à une certitude spirituelle incertaine, bien mieux interprétée, à notre avis, par les livres plus récents de Marcello Veneziani (La Cappa, surtout).

Ici, du débat entre nouveaux Titans, nouvelles fantaisies prométhéennes, néo-luddites et grands pharaons du capitalisme de surveillance craignant de ne pas gérer la nouvelle chaîne de vapeur, nous ne ressentons que très peu d'attirance.

Dans tous les cas, la Technique continue d'être introjectée et expliquée comme le sujet dominant; l'homme en reste une sorte de démiurge passif, incapable d'échapper à la catastrophe spirituelle, philosophique et morale qu'a été 68. La grande différence heideggérienne entre la poièsis, le faire inséré dans la nature ordonnée du cosmos, et la teknè, le dévoilement de la nature pour son utilisation dans la volonté de puissance, reste ignorée. Aucune théorie politique ne remet aujourd'hui en cause le capitalisme comme objectivation de la Technique. Nous restons passifs, dominés, et donc promis à une catastrophe providentielle.

Nous disons cela sans esprit apocalyptique, plutôt dans une tonalité stoïcienne, comme l'a si bien fait Alain de Benoist au début des années 2000 dans son essai Sull'Orlo del Baratro. Et sur ce point, nous persistons, comme tant d'autres, à souligner l'absence totale de passion publique pour le thème central de la Technique, à savoir la monnaie. C'est la monnaie entendue comme Technique, la monnaie fiduciaire, l'instrument illimité créé à partir de rien, qui a définitivement détaché l'être humain de toutes ses limites, faisant de cette terre l'enfer faustien que nous connaissons et que nous continuons si hypocritement à appeler le meilleur des mondes possibles.

Nous disons cela sans esprit apocalyptique, plutôt dans une tonalité stoïcienne, comme l'a si bien fait Alain de Benoist au début des années 2000 dans son essai Sull'Orlo del Baratro. Et sur ce point, nous persistons, comme tant d'autres, à souligner l'absence totale de passion publique pour le thème central de la Technique, à savoir la monnaie. C'est la monnaie entendue comme Technique, la monnaie fiduciaire, l'instrument illimité créé à partir de rien, qui a définitivement détaché l'être humain de toutes ses limites, faisant de cette terre l'enfer faustien que nous connaissons et que nous continuons si hypocritement à appeler le meilleur des mondes possibles.

Ce n'est pas un hasard si, dans les années qui ont suivi les grands bouleversements nihilistes des années 60, du Concile Vatican II au Mai parisien, c'est en 1971, à Camp David, qu'a été décrétée la fin de Bretton Woods et la naissance de l'argent sans limites, de l'argent infini, délié de toute réalité physique. Domination du dollar, domination de l'ère libérale.

Gardez donc ce passage à l'esprit lorsque la société sera confrontée aux changements de l'intelligence artificielle dans les années à venir: l'argent sans travail, l'argent sans or, en était l'exemple premier, la cause première. Ceux qui continuent à parler d'"outils neutres", d'usage et de finalité, vous mentent comme ils vous ont toujours menti. Préparer la cabane dans la forêt.

Giacomo Petrella

21:01 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 05 janvier 2024

Ernst Jünger et le «Merveilleux Retour»

Ernst Jünger et le «Merveilleux Retour»

par Frédéric Andreu

L’indifférenciation contemporaine à l'endroit de la poésie en général et envers le Magnum Opus de Ernst Jünger en particulier, est emblématique de notre relation au "Merveilleux Retour". Ne laissons pas des controverses revanchardes à l'endroit du soldat au «quatorze blessures» jeter le trouble voile de la suspicion sur le pionnier de l'écologie, le poète, l'homme de paix et surtout, l'homme à la fois simple et profondément spirituel qu'était Ernst Jünger.

Qu'est-ce que des termites de faux-plafond peuvent comprendre au vol souverain d'un faucon ? Peut-être de puissants cris dont ils ne comprennent pas le sens. Ce qui intéressent un certain nombre de critiques dans une œuvre - qu'ils n'ont d'ailleurs généralement pas lu - c'est la possibilité de l'utiliser comme bannière de ralliement ou d'éventail idéologique. Bref, ils passent à côté de la littérature.

Certes, un poète comme Jünger a pu s'enflammer pour un passé glorieux, mais l'aurait-il vécu lui-même qu'il ne s'y serait jamais aligné. Jünger (perquisitionné deux fois à son domicile par le régime nazi) ne fut pas plus dupe du National-Socialisme de «festival» dont il vécut l'inexorable ascension, que du miroir inversé de celui-ci, l'International-Libéralisme qui règne sur tout l'Occident depuis la chute du Troisième Reich.

Témoin direct de cette chute tout aussi inexorable, il décrit dès septembre 1945, avec une prescience qui force le respect, le type macronoïde d'homme parvenu de nos jours au pouvoir :

«Ils ne connaissent ni les mythes grecs ni l'éthique chrétienne. Ce sont des titans et des cyclopes, esprits de l'obscurité, négateurs et ennemis de toutes forces créatrices […].

Ils sont loin des poèmes, du vin, du rêve, des jeux, empêtrés sans espoir dans des doctrines fallacieuses, énoncées à la façon des instituteurs prétentieux».

Imbu de sa personne, cet «ennemi des forces créatrices» n'a aucun pressentiment du Merveilleux Retour ni a fortiori de la Chute. Il ne connaît de fascination que pour les doubles parodiques de ce monde dans lesquels la littérature se réduit au rôle de marqueur mondain. Plein de griserie puérile à l'endroit de la technique, il n'entend pas dans le bruit du moteur de sa grosse cylindrée le ricanement victorieux des titans et des cyclopes contre les dieux.

Cependant, il peut arriver qu'une page de cette œuvre jünguérienne - si phréatiquement poétique - vienne fissurer la surface asphaltée de leurs croyances athées. Lors, quelque chose qui est dans le lecteur et dans la société tout entière, se met à voir le monde comme à travers l'aile d'une libellule... La pensée symbolique de Jünger est en effet de celles qui peuvent ajouter au réel quelque chose comme l'auréole couronnée du songe, la transparence diaprée, propices à transformer nos attentes inquiètes en insatiables appels intérieurs. La littérature se découvre alors sous le jour qu'elle n'a jamais cesser d'être, une liturgie, voire une théologie du dévoilement. Pourquoi la chute de l'âme ? pourquoi cette existence temporaire, sinon pour remonter, avec les beaux textes qui nous y aident, les échelons merveilleux et transfigurateurs vers le royaume qui n'est pas ce monde. Dans les recoins les plus sombres de son œuvre, Jünger se fait le témoin du «voile d'Isis de ce monde» que la beauté soulève mystérieusement.

Si la littérature éclaire les ruines de nos vies, elle montre aussi que ces ruines sont celle d'un temple. «Dans aucune de ces marches, cependant, nous ne négligions les fleurs. Elles nous indiquaient la direction, comme la boussole montre le chemin à travers des mers inconnues».

Si les poètes ont donc assurément «mission» d'hâter ce dévoilement «sacré», les «ennemis des forces créatrices» dont parle Jünger ont assurément la leur. Drapés dans le vernis démocratique, leur but est aujourd'hui de s’affairer par les moyens légaux - aspersion de glyphosate, pilules abortives, immigration massive – à la destruction des jardins, champs, nappes phréatiques, cellules familiales, bref, tout ce qui constituent les membranes protectrices de la vie.

Ernst Jünger mais aussi Dominique de Roux, Luc-Olivier d'Algange entre autres veilleurs, répondent, chacun à sa manière propre, à l'appel du Merveilleux Retour bordé de fleurs, mythique et impérial. Dès lors que l'insatiable nostalgie en l'Homme s'oriente non vers le regret et le ressentiment, mais vers les spirales rédemptrices de l'âme, le règne de la machine est déjà vaincu ! L'aigle a terrassé le drone !

On se croyait perdus, consommateurs interchangeables au milieu de la tranchée du monde ; on se découvre pèlerins sur la terre ferme ! Comme dans le chant ancien des Lansquenets :

Vi gå över daggstänkta berg, «Nous allons par la montagne couverte de rosée»...

Dès lors, nous avons le pressentiment que «quelqu'un» nous attend à Ithaque !

19:22 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 27 novembre 2023

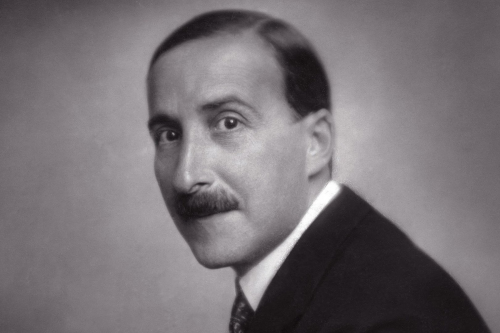

Stefan Zweig et l’autodissolution du monde dans l’américanisation

Stefan Zweig et l’autodissolution du monde dans l’américanisation

Nicolas Bonnal

On dit Hollywood en liquidation à cause du LGBTQ, on dit l’Empire US en voie de disparition, on dit Trump en voie de réélection, on dit le dollar en voie de disparition, on dit tant de choses…

La réalité c’est que le triomphe US sur les esprits (la démocratie s’attaque aux esprits, pas aux corps, combien de fois me faudra-t-il te répéter, Tocqueville ?) est total et universel. 1.5 milliard de dollars pour le lamentable navet LGBTQ Barbie, un milliard ou plus pour le triquard Top Gun. La surpuissance de la machine américaine sur le monde est totale – et immatérielle. Oublions les productions Marvel – qui sont d’ailleurs israéliennes.

La marche à l’homogénéisation est devenue un galop ?

Relisons alors Stefan Zweig qui finit au Brésil avant de se suicider aux barbituriques à Petrópolis (très bel et noble endroit hors du temps et des tropiques). Il écrit vingt ans auparavant dans son opuscule sur l’uniformisation du monde (traduit aux éditions Allia).

Il note cette surpuissance US dont tout le monde antisystème se targue d’assister à la fin aujourd’hui (rappelez-vous de Mao et de son tigre de papier qui est toujours là) :

« D’où provient cette terrible vague qui menace d'emporter tout ce qui est particulier dans nos vies? Quiconque y est allé le sait: d'Amérique. Sur la page qui suit la Grande Guerre, les historiens du futur inscriront notre époque, qui marque le début de la conquête de l’Europe par l'Amérique. Ou pis encore, cette conquête bat déjà son plein, et on ne le remarque même pas. Chaque pays, avec tous ses journaux et ses hommes d'Etat, jubile lorsqu'il obtient un prêt en dollars américains. Nous nous berçons encore d'illusions quant aux objectifs philanthropiques et économiques de l'Amérique: en réalité, nous devenons les colonies de sa vie, de son mode de vie, les esclaves d'une idée qui nous est, à nous Européens, profondément étrangère: la mécanisation de l'existence. Mais cet asservissement économique me semble encore peu de chose en comparaison du danger qu'encourt l'esprit. »

Voici comment commence le texte, comme un diagnostic triste : on est dans les années vingt et triomphe déjà la culture mondiale qui désole Duhamel et Hermann Hesse (le Loup des steppes est un pamphlet antiaméricain) :

« Malgré tout le bonheur que m’a procuré, titre personnel, chaque voyage entre pris ces dernières années, une impression tenace s'est une imprimée dans mon esprit: horreur silencieuse devant la monotonie du monde. Les modes de vie finissent par se ressembler, à tous se conformer à un schéma culturel homogène. Les coutumes propres à chaque peuple les disparaissent, costumes s'uniformisent, les mœurs prennent un caractère de plus en plus international. Les pays semblent, pour ainsi dire, ne plus se distinguer les uns des autres, les hommes s'activent et vivent selon un modèle unique, tandis que les villes paraissent toutes identiques. Paris est aux trois quarts américanisée, Vienne est budapestisée : l'arôme délicat de ce que les cultures ont de singulier se volatilise de plus en plus, les couleurs s'estompent avec une rapidité sans précédent et, sous la couche de vernis craquelé, affleure le piston couleur acier de l'activité mécanique, la machine du monde moderne. »

« Malgré tout le bonheur que m’a procuré, titre personnel, chaque voyage entre pris ces dernières années, une impression tenace s'est une imprimée dans mon esprit: horreur silencieuse devant la monotonie du monde. Les modes de vie finissent par se ressembler, à tous se conformer à un schéma culturel homogène. Les coutumes propres à chaque peuple les disparaissent, costumes s'uniformisent, les mœurs prennent un caractère de plus en plus international. Les pays semblent, pour ainsi dire, ne plus se distinguer les uns des autres, les hommes s'activent et vivent selon un modèle unique, tandis que les villes paraissent toutes identiques. Paris est aux trois quarts américanisée, Vienne est budapestisée : l'arôme délicat de ce que les cultures ont de singulier se volatilise de plus en plus, les couleurs s'estompent avec une rapidité sans précédent et, sous la couche de vernis craquelé, affleure le piston couleur acier de l'activité mécanique, la machine du monde moderne. »

Mais Zweig ajoute comme s’il avait lu Théophile Gautier qui en parle déjà très bien de cette unification mondiale dans son Journal de voyage en Espagne :

« Ce processus est en marche depuis fort longtemps déjà: avant la guerre, Rathenau avait annoncé de manière prophétique cette mécanisation de l'existence, la prépondérance de la technique, comme étant le phénomène le plus important de notre époque. Or, jamais cette déchéance dans l’uniformité des modes de vie n'a été aussi précipitée, aussi versatile, que ces dernières années. »

C’est comme une religion ce monde moderne (cf. le Covid) avec les mêmes rituels imposés partout en même temps :

« Ils commencent à la même heure: tels les muezzins dans les pays orientaux, appelant chaque jour, au coucher du soleil, des dizaines de milliers de fidèles à la prière, toujours identique, comme s'il n'existait là-bas que vingt mots, vingt mesures invitent désormais quotidiennement, à cinq heures de l'après-midi, tous les Occidentaux à poursuivre le même rituel. Jamais, sauf dans certaines formules et formes musicales pratiquées au sein de l'Eglise, deux cents millions de personnes n'ont connu une telle simultanéité et une telle uniformité d'expression comme la race blanche d'Amérique, d'Europe et de toutes les colonies dans la danse moderne. Un deuxième exemple: la mode. Il n'y a jamais eu dans tous les pays une similitude aussi flagrante qu'à notre époque. Jadis, on comptait en années le temps nécessaire pour qu'une mode parisienne gagne les autres grandes villes, et plusieurs années encore pour qu'elle se propage dans les campagnes. Mais les peuples respectaient certaines limites et leurs coutumes, Ce qui leur permettait de résister aux exigences tyranniques de la mode. »

Les caprices de la mode ? Zweig, qui malgré son érudition a oublié Montesquieu, écrit :