jeudi, 09 octobre 2025

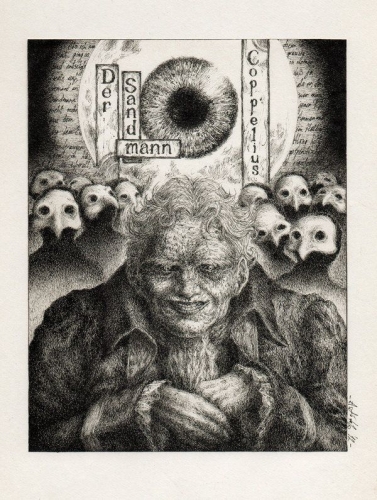

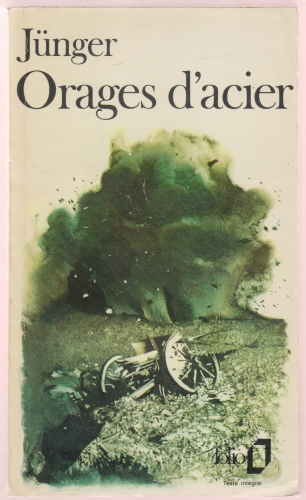

Orages d'acier, une expérience littéraire

Orages d'acier, une expérience littéraire

Claude Bourrinet

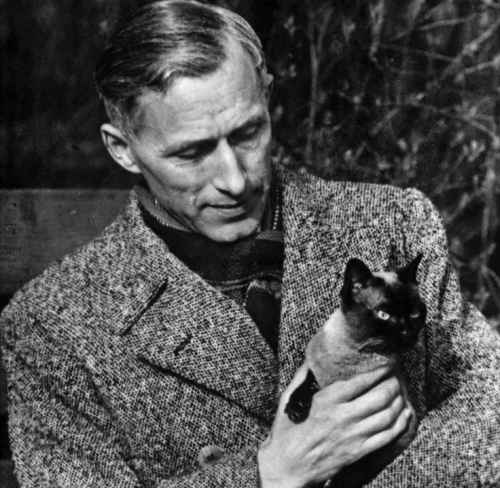

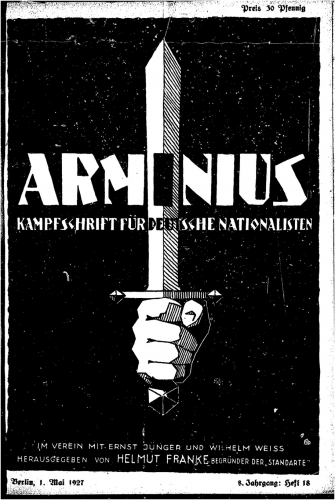

A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »

A partir de la Bataille de la Somme, en 1916, déclenchée par les Anglais et les Français, Jünger constate que le conflit a franchi une dimension inédite: « le choc ne fut pas uniquement entre des armées, mais entre des puissances industrielles. » Les forces de destruction générées par une utilisation massive de la technique font entrer pleinement l’Europe, puis le monde, dans l’ère des Titans. Il note : « C’est face à ce contexte que ma vision de la guerre a pris la forme d’un activisme héroïque. » Mais, précision essentielle, il ajoute : « Naturellement, il ne s’agissait pas de simple militarisme, car, et même à l’époque, j’ai toujours conçu la vie comme la vie d’un lecteur avant que d’être celle d’un soldat. » Entre deux batailles, il lisait en effet avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. Et il accentue encore sa réserve : « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. »

Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année. Dans les années soixante, il avait répliqué à Moravia, reprenant un mot de Marx : « Une Iliade serait-elle possible avec de la poudre et du plomb ? »

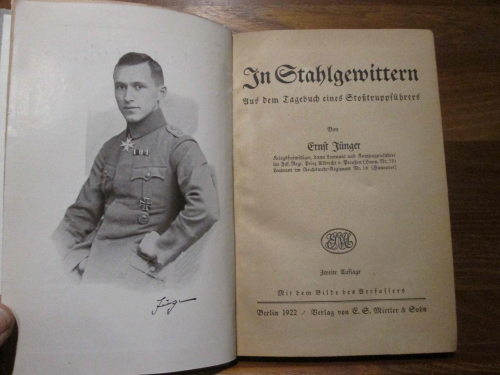

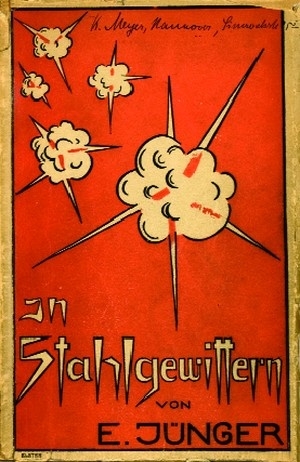

C’est pourquoi il est nécessaire d’interpréter Orages d’acier non comme un document, mais comme un monument. Comme « document », nous avons ses carnets de guerre, bruts, elliptiques, dont la rédaction est chaotique, parfois allusive, tant la situation était dépendante de l’urgence du moment. Le « monument » fut la réfection qu’en fit Jünger, et qu’il publia sur le conseil de son père. L’écriture y est celle d’un écrivain talentueux, et la fascination qu’elle exerce tient à son intensité et à l’esthétisation d’une expérience qui transcende les mots. Jünger y a sacralisé la guerre, comme « expérience intérieure », en en rendant toute la puissance nihiliste. Mais la séduction qui nous captive provient surtout du regard impassible qu’il jette sur une apocalypse.

Or, il semble que le récit fictionnel, Lieutenant Sturm, publié dans le Hannoverscher Kurier. Zeitung für Norddeutschland, du 11 au 27 avril 1923, et redécouvert au début des années 60, sonne de manière plus authentique, du fait même de son caractère « inabouti », comme s’il s’agissait d’ébauches mêlant témoignage, bribes de romans, rêves… L’exaltation presque « mystique » qu’on trouve dans Orage d’acier peut bien s’y rencontrer, mais corrigé par des réflexions plus désabusées.

16:52 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, première guerre mondiale, livre, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 07 septembre 2025

Ernst Jünger et l'Iranien Jalal Al-e Ahmad: deux critiques de la modernité technique et de l'occidentose

Ernst Jünger et l'Iranien Jalal Al-e Ahmad: deux critiques de la modernité technique et de l'occidentose

Alessandra Colla : Entre Ernst Jünger et Jalal Al-e Ahmad, il existe davantage une « convergence critique » qu'une « alliance intellectuelle » fondée sur une critique de la modernité

Entretien avec Alessandra Colla

Propos recueillis par Eren Yeşilyurt

Source: https://erenyesilyurt.com/index.php/2025/08/29/alessandra...

Lorsque je suis tombé sur cette phrase de Jalal Al-e Ahmad à propos d'Ernst Jünger, j'ai été profondément marqué : « Jünger et moi étudiions plus ou moins le même sujet, mais sous deux angles différents. Nous abordions la même question, mais dans deux langues différentes ». Partant de cette affirmation, nous avons discuté avec Alessandra Colla, de la revue Eurasia, de la manière dont les deux penseurs ont abordé des questions communes issues de contextes culturels et intellectuels différents, dans le cadre de la révolution conservatrice et du Gharbzadegi.

Jalal Al-e Ahmad reste un penseur dont les œuvres et les concepts font encore aujourd'hui l'objet de débats. Pourriez-vous nous parler de sa vie et des transformations de son univers intellectuel ? Quels facteurs ont déclenché ces changements ?

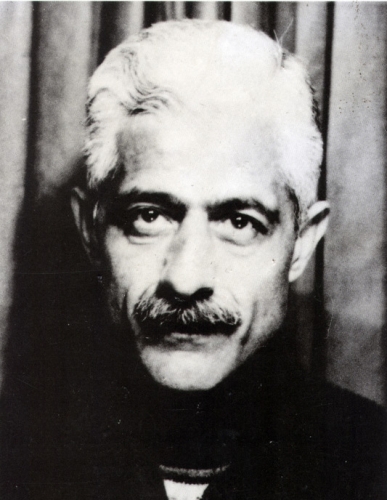

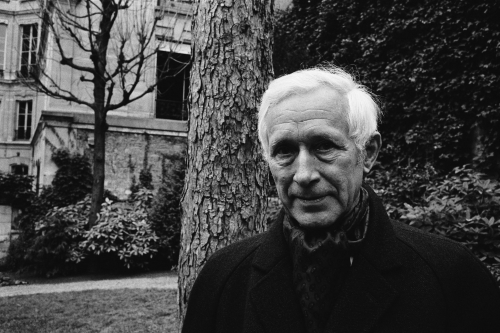

En Italie, Jalal Al-e Ahmad (portrait, ci-dessous) est pratiquement inconnu en dehors des milieux spécialisés. Pourtant, ce penseur est une figure centrale de l'histoire intellectuelle iranienne du 20ème siècle, au point d'être considéré comme l'un des inspirateurs de la révolution de 1979.

Sa vie est profondément liée à l'histoire mouvementée de l'Iran du 20ème siècle : il est difficile de la raconter de manière exhaustive dans une interview, je me contenterai donc d'en esquisser les grandes lignes.

Né à Téhéran en décembre 1923 dans une famille chiite de tradition cléricale depuis trois générations, il ressent très tôt la tension entre la vision religieuse du monde et la transformation radicale de la société iranienne sous Reza Pahlavi, le shah au pouvoir depuis 1925. Après avoir commencé des études de théologie, il les abandonne au bout de trois mois et rompt avec sa famille, refusant ses valeurs religieuses. En 1944, il adhère au Tudeh, le parti communiste iranien d'orientation marxiste (fondé en 1941) et en 1946, il obtient une licence en littérature persane au Tehran Teachers College, décidé à se consacrer à l'enseignement.

Entre-temps, sa carrière politique décolle, le conduisant en quelques années à devenir membre du Comité central, puis délégué au congrès national et enfin directeur de la maison d'édition du parti. À ce titre, il commence à publier ses recueils de nouvelles jusqu'à ce qu'il obtienne, en 1947, son habilitation à enseigner ; la même année, il quitte le Tudeh, auquel il reproche son dogmatisme stalinien. Son exemple est suivi par d'autres et, sous l'inspiration de Khalil Maleki (photo, ci-contre), intellectuel et homme politique de la gauche iranienne, les dissidents créent le Parti iranien des travailleurs.

Entre-temps, sa carrière politique décolle, le conduisant en quelques années à devenir membre du Comité central, puis délégué au congrès national et enfin directeur de la maison d'édition du parti. À ce titre, il commence à publier ses recueils de nouvelles jusqu'à ce qu'il obtienne, en 1947, son habilitation à enseigner ; la même année, il quitte le Tudeh, auquel il reproche son dogmatisme stalinien. Son exemple est suivi par d'autres et, sous l'inspiration de Khalil Maleki (photo, ci-contre), intellectuel et homme politique de la gauche iranienne, les dissidents créent le Parti iranien des travailleurs.

Mais en 1948, le Tudeh connaît une nouvelle scission, qui donne naissance à la Troisième Force: un mouvement politique pour le développement indépendant de l'Iran, qui se propose de conjuguer le nationalisme avec une forme de socialisme démocratique et de centrisme marxiste, se distanciant ainsi tant de l'influence occidentale que de l'influence soviétique. Al-e Ahmad y adhère immédiatement après avoir quitté le Parti iranien des travailleurs, mais le mouvement se dissout en 1953 avec le coup d'État – orchestré par les États-Unis (CIA) et la Grande-Bretagne (MI6) – qui ramène au pouvoir Mohammad Reza Pahlavi, sur le trône depuis 1941 et momentanément en exil à Rome. La même année, Al-e Ahmad se retire définitivement de la militance et se consacre, au cours de la décennie suivante, à l'enseignement, à la littérature (en tant qu'auteur et traducteur du français d'œuvres de Camus, Gide, Ionesco et Sartre) et à la recherche ethnographique dans le nord de l'Iran et dans le golfe Persique. Il y découvre le monde, jusqu'alors inconnu pour lui, du sous-prolétariat paysan, riche en valeurs reconnues comme archaïques mais largement supérieures à celles, fictives, imposées par la modernité : cette expérience le marque profondément et contribue de manière décisive au dernier tournant intellectuel de sa vie, comme nous le verrons.

Jusqu'en 1968, il voyage beaucoup (États-Unis, URSS, Israël, Arabie saoudite) et publie des comptes rendus précis et critiques de ses expériences. Son voyage à La Mecque, effectué en 1966, est d'une importance capitale. À la suite de celui-ci, Al-e Ahmad proclame le retour aux origines en réévaluant pleinement l'islam en général et le chiisme en particulier, désormais considéré comme le seul remède possible contre « l'infection occidentale » qui afflige l'Iran. Il écrit un dernier ouvrage, publié à titre posthume en 1978 : « Sur le service et la trahison des intellectuels » (Dar khedmat va khianat roshanfekran), une dénonciation virulente du désengagement des intellectuels iraniens : la référence à La trahison des clercs. Le rôle de l'intellectuel dans la société contemporaine de Julien Benda, publié en 1927, est évidente.

Al-e Ahmad meurt en septembre 1969 chez lui, d'une crise cardiaque, mais une rumeur (encore infondée) commence bientôt à circuler selon laquelle il aurait été éliminé par la Savak, la police secrète du shah.

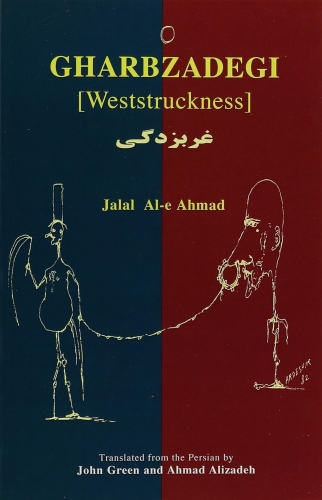

Le premier concept qui vient à l'esprit quand on pense à Jalal Al-i Ahmad est celui d'« occidentalisation » (Gharbzadegi). Pourriez-vous en expliquer la signification et le contexte ?

Al-e Ahmad écrit Gharbzadegi en 1961 et le fait circuler clandestinement. Le livre, publié en 1962, est immédiatement censuré et retiré des librairies. Le titre est très particulier : il est généralement traduit par Occidentose, plus correct que Occidentite. En médecine, en effet, le suffixe « -ite » désigne l'inflammation qui touche un organe ou un appareil : mais Al-e Ahmad ne veut pas parler des maux dont souffre l'Occident. Au contraire, il veut stigmatiser l'Occident comme un mal qui afflige le non-Occident, et c'est pourquoi Occidentose est une traduction plus appropriée : en médecine, le suffixe « -ose » indique « une affection dégénérative » ou « une condition ou un état », et en effet, l'auteur veut dire que l'Iran – et plus généralement le monde non occidental – est « malade de l'Occident ».

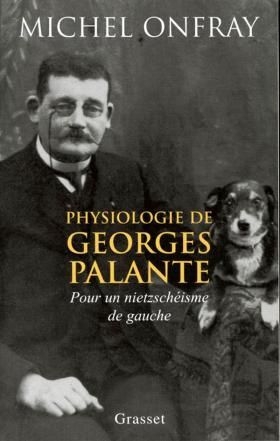

Il convient de préciser que le terme gharbzadegi n'est pas une invention originale d'Al-e Ahmad, qui l'emprunte au philosophe Seyed Ahmad Fardid (1909-1994) (photo, ci-dessous), spécialiste de Heidegger et considéré comme l'un des inspirateurs du gouvernement islamique arrivé au pouvoir en 1979. Fardid formule sa critique de l'Occident sur un plan purement philosophique et notamment ontologique : il dénonce explicitement la domination exercée depuis 2500 ans par la tradition philosophique occidentale sur la pensée métaphysique, qui a conduit à l'oubli de la dimension intuitive et spirituelle au profit de la raison pure, détachée de la vérité de l'être.

Al-e Ahmad, en revanche, adopte le terme mais lui attribue une valeur différente. Plus précisément, il compare l'Occident à une infestation de mites qui ronge de l'intérieur un tapis persan : la forme reste intacte, mais la substance est appauvrie et vidée, rendant le tapis fragile et sans valeur. L'Occident pèse sur l'identité iranienne non pas comme un simple colonialisme politique (avec tous ses maux), mais comme une colonisation de conquête et d'exploitation qui détruit les mentalités, les coutumes, la culture et l'économie, asservissant tout un peuple et transformant une nation en une coquille vide. Comment en est-on arrivé là ? La réponse est aussi simple que douloureuse : la responsabilité incombe à la classe dirigeante iranienne – le shah et les intellectuels –, qui s'est servilement pliée à la « civilisation » occidentale. Dans une vaine tentative de l'imiter, elle a accepté la destruction de l'artisanat local, l'aliénation culturelle, la perte des valeurs traditionnelles : la conséquence a été une dépendance économique et technologique catastrophique et humiliante qui a relégué l'Iran dans la catégorie du tiers-monde.

C'est précisément cette interprétation que Fardid reproche à Al-e Ahmad, l'accusant de banaliser un phénomène ayant un impact civilisationnel profond. En réalité, en déplaçant le concept d'« occidentisation » du plan de la critique ontologique à celui du diagnostic politique et socio-économique, Al-e Ahmad a réussi à rendre ce concept accessible à un public plus large, le transformant en un puissant vecteur anticolonial capable de galvaniser la dissidence et d'influencer de manière significative l'opposition qui allait conduire à la révolution de 1979.

Mais Al-e Ahmad ne se contente pas de dénoncer le problème, il suggère également une solution, qu'il identifie dans une « troisième voie » capable d'affronter la modernité technologique sans y céder ni la nier : l'Iran peut et doit acquérir le contrôle de la technologie et devenir lui-même un producteur actif plutôt qu'un simple consommateur passif. Bien sûr, cette option n'est pas non plus sans problèmes : une fois l'« occidentisation » surmontée, le risque majeur est ce que l'on pourrait appeler la « machinisation », c'est-à-dire une « intoxication par les machines ». C'est pourquoi, selon Al-e Ahmad, il est essentiel de considérer la machine (la technique) comme un moyen et non comme une fin : le moyen de préserver la liberté et la dignité de l'Iran et de son peuple.

À ce stade, une autre question se pose : qui sera le sujet idéal capable d'entreprendre la « troisième voie » ? Étonnamment, Al-e Ahmad identifie ce sujet dans l'islam chiite duodécimain, seul élément non affecté par l'« occidentose » et même gardien jaloux de la tradition iranienne. Profondément convaincu de l'inadéquation des intellectuels, Al-e Ahmad estime au contraire que le clergé chiite, fort de son intégrité, peut mobiliser avec succès les masses pour les appeler à redécouvrir l'identité perse-islamique la plus authentique.

Comme on pouvait s'y attendre, cette prise de position a suscité à l'époque des polémiques et des critiques : au-delà des accusations de trahison, il est indéniable que la vision de la souveraineté nationale et de l'autosuffisance proposée par Al-e Ahmad semble manquer de rigueur philosophique et de lignes directrices pour sa mise en œuvre pratique. En fait, cette ambiguïté involontaire allait ensuite favoriser l'émergence incontrôlée d'un islamisme et d'un anti-impérialisme fins en eux-mêmes et non canalisés dans le cadre d'une action politique structurée.

Dans son livre Occidentosis, Jalal Al-i Ahmad cite Ernst Jünger en disant : « Jünger et moi explorions tous deux plus ou moins le même sujet, mais sous deux angles différents. Nous abordions la même question, mais dans deux langues différentes. » Comment Ahmad et Jünger se sont-ils croisés intellectuellement ? Pourquoi Ahmad se sentait-il proche de Jünger ?

Nous savons que le lien intellectuel entre Al-e Ahmad et Jünger n'était pas direct, mais médiatisé par la pensée de Martin Heidegger, elle-même transmise en Iran par Fardid. Heidegger (qui a également consacré un séminaire à Jünger en 1939-40) voyait en Jünger le critique le plus perspicace de l'époque moderne, le penseur qui, mieux que quiconque, avait su analyser et diagnostiquer cliniquement l'essence de la technique, sans toutefois en saisir le fondement métaphysique. Heidegger s'était notamment intéressé à deux textes majeurs de Jünger, La mobilisation totale (Die totale Mobilmachung, 1930) et Le Travailleur. Domination et forme (Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, 1932).

Je les rappelle brièvement. Pour Jünger, après l'expérience radicale de la Première Guerre mondiale, la « mobilisation totale » ne concerne plus seulement la sphère économique et militaire, mais touche l'ensemble de la société, devenant le principe organisationnel fondamental du monde moderne, dans lequel toutes les énergies, les ressources, les technologies et les êtres humains eux-mêmes sont précisément « mobilisés », c'est-à-dire organisés et encadrés au service d'un seul et même processus de production gigantesque, identique en temps de paix comme en temps de guerre. Le Travailleur, dans sa double dimension de travailleur-soldat, incarne le nouveau type humain issu de l'expérience de la guerre en tant que protagoniste-instrument de la volonté de puissance exprimée par la technique : en temps de paix, il est chargé du fonctionnement de la machine, comme en temps de guerre il était le serviteur de sa pièce d'artillerie. Je souligne qu'en italien, on a choisi de traduire le mot allemand Arbeiter par « ouvrier » et non par « travailleur », car « ouvrier » identifie immédiatement celui qui travaille dans l'usine, symbole même de la modernité industrielle et capitaliste. Je conserve également la majuscule initiale car, dans le discours de Jünger, « Ouvrier » et « Technique » sont des figures métaphysiques.

L'étude des textes de Jünger a permis à Heidegger d'élaborer le concept fondamental de Gestell, « installation », identifié comme l'essence de la technique moderne. Le Gestell n'est pas une machine ou un appareil unique, mais la manière dont les choses et la réalité (êtres humains, animaux, nature) sont disposées à notre époque, les privant de sens ou de valeur ontologique et en faisant un simple Bestand, une « ressource » pour les besoins de la technique. Ainsi, par exemple, une rivière ou un lac sont une ressource pour la centrale hydroélectrique, une forêt est une ressource pour l'industrie du bois, un être humain est une ressource pour l'entreprise.

Comme Jünger, Al-e Ahmad identifie donc dans la technique – la possession et le contrôle de la machine – comme la caractéristique distinctive de la modernité, qui dépersonnalise l'être humain en le vidant de toute spiritualité et en ouvrant grand les portes au nihilisme. La dépendance de l'Iran à l'égard des machines est précisément l'« occidentisation », qui menace l'existence même de l'individu et du peuple, anéantissant leur identité en parfaite conformité avec le projet colonialiste.

Existe-t-il des parallèles entre le concept d'« occidentisation » et la perspective de la Révolution conservatrice en matière de guerre, de technologie, de culture, etc. ? Peut-on parler d'une alliance intellectuelle dans ce cas ?

Je reprends la phrase d'Al-e Ahmad citée plus haut : « Jünger et moi explorions tous deux plus ou moins le même sujet, mais sous deux angles différents. Nous abordions la même question, mais dans deux langues ». À mon avis, l'expression « dans deux langues » doit être interprétée comme « dans deux langages » différents.

Il existe sans aucun doute une convergence, plus ou moins marquée, entre Jünger et Al-e Ahmad dans leur perception de la technique comme force destructrice : pour l'Allemand, il s'agit d'une instance autonome et planétaire qui anéantit l'individu en tant que personne en le transformant en ouvrier, c'est-à-dire en un type humain standardisé et interchangeable, sans visage, qui a perdu le contact avec la nature et la tradition ; pour l'Iranien, la technique est un instrument de colonisation culturelle et économique qui détruit les identités locales en transformant les personnes en individus sans racines, qui méprisent leur propre culture traditionnelle mais qui, en même temps, ne parviennent pas à s'intégrer dans la culture occidentale dominante.

La situation est toutefois différente en ce qui concerne la vision globale de l'histoire et la proposition de solution (à supposer qu'il y en ait une).

Jünger, comme nous le savons, est un représentant éminent de la Révolution conservatrice : dans sa vision élitiste et anti-bourgeoise, l'histoire est un processus métaphysique d'affirmation de la volonté de puissance, qui aboutit au 20ème siècle à la domination de la technique. La conception d'Al-e Ahmad est très différente : tiers-mondiste et anticolonialiste, il interprète l'histoire comme une lutte du peuple pour son émancipation de la domination occidentale.

À partir de ces prémisses, les deux penseurs développent un projet cohérent pour échapper à la modernité. Pour Jünger, qui cultive une vision individualiste, la solution réside dans ce qu'il appelle lui-même le « passage à la forêt » (Waldgang) : une résistance intérieure, aristocratique et solitaire – nihiliste –, qui ne prévoit pas l'organisation de mouvements ou de structures articulées mais, tout au plus, la « reconnaissance » entre semblables, en refusant catégoriquement tout engagement collectif. Al-e Ahmad, au contraire, préfigure précisément un retour collectif – spirituel et identitaire – à l'islam chiite, élément central immunisé contre l'« occidentalisation » et donc seul rempart culturel et politique à fonction anti-occidentale ; ces idées contribueront en effet de manière significative à l'idéologie de la Révolution iranienne de 1979.

À la lumière de ces considérations, il me semble donc correct de parler non pas tant d'« alliance intellectuelle » que de « convergence critique » sur le terrain de la critique de la modernité. Pour les deux penseurs, l'Occident du 20ème siècle est un anti-modèle à tous égards, en particulier en ce qui concerne la technique, sorte de hachoir métaphorique qui engloutit la personne dotée de spécificités pour la restituer sous la forme d'un amas organique indifférencié. Mais les projets idéologiques défendus par l'Allemand et l'Iranien divergent radicalement, notamment parce que le contexte dans lequel ils évoluent est radicalement différent : tous deux portent un regard critique sur la modernité et les problèmes qui y sont liés, mais Jünger le fait d'un point de vue interne à l'Occident, tandis qu'Al-e Ahmad le fait d'un point de vue externe, en tant que colonisé.

En conclusion, je pense que l'on peut dire qu'Al-e Ahmad accueille cette partie de la pensée complexe de Jünger comme un outil précieux, utile pour le développement d'une critique de la modernité – avec ses corollaires de libéralisme et de rationalisme – bien structurée et orientée vers la récupération de l'authenticité culturelle de tout un peuple.

Vous écrivez également pour « Eurasia Rivista ». Comment se développe la pensée géopolitique en Italie ? Quelles figures ou courants se distinguent dans ce domaine ? En particulier, quels sont les noms les plus importants dans les études géopolitiques italiennes de ces dernières années ?

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie – contrairement à d'autres pays comme la France ou le Royaume-Uni, par exemple – n'a pas eu d'école géopolitique universitaire autonome forte : cette discipline était en effet associée au fascisme (époque à laquelle d'éminents chercheurs comme Ernesto Massi (photo) et Giorgio Roletto consacraient leur attention à la Méditerranée) et donc stigmatisée. Aujourd'hui encore, elle est souvent enseignée dans le cadre des facultés de sciences politiques, de relations internationales ou d'histoire.

En Italie, le débat le plus animé – très influencé par les appartenances politiques et idéologiques – se déroule généralement en dehors des universités, dans des think tanks ou dans des revues et journaux ; les protagonistes sont très souvent des journalistes, des analystes et d'anciens diplomates.

On peut distinguer, dans les grandes lignes, quatre courants.

Le premier, dominant, est celui des atlantistes-européistes, alignée sur la position officielle italienne au sein de l'OTAN et de l'UE. Elle prévaut au ministère des Affaires étrangères, dans les milieux militaires et financiers, ainsi que dans les partis modérés de centre-droit et de centre-gauche. Elle considère l'OTAN comme un pilier fondamental de la sécurité nationale et européenne, soutient l'intégration européenne, appuie le partenariat transatlantique et envisage un interventionnisme humanitaire ou de stabilisation prudent. Elle est représentée par l'Institut des affaires internationales (IAI) et l'Institut d'études politiques internationales (ISPI). Parmi les noms les plus connus, citons le général Carlo Jean et Andrea Margelletti, président du Centre d'études internationales (CeSI) et conseiller du gouvernement.

Le deuxième courant est celui des souverainistes/nationalistes conservateurs. Apparu avec la montée en puissance des deux partis Lega (dirigé par Matteo Salvini) et Fratelli d'Italia (dirigé par Giorgia Meloni), elle visait à rétablir la souveraineté nationale et les intérêts italiens avant tout, critiquant l'UE bureaucratique et fédéraliste, prônant un réalisme poussé dans les intérêts nationaux, manifestant un scepticisme concret à l'égard de l'OTAN en tant qu'instrument de l'hégémonie américaine et déclarant son ouverture au dialogue avec la Russie et la Chine. J'ai utilisé l'imparfait car ces idées appartiennent à la période où la Ligue et Fratelli d'Italia étaient dans l'opposition : maintenant qu'ils sont au gouvernement, ils se sont alignés sur la ligne dominante, se montrant en fait encore plus atlantistes et liés aux États-Unis et à leurs intérêts, au détriment des intérêts nationaux. La revue de référence est « Analisi Difesa » et parmi les noms, celui de son directeur, Gianandrea Gaiani, mérite d'être mentionné.

Il y a ensuite le courant que l'on pourrait qualifier de réaliste (ou néo-réaliste): plus académique et analytique, il reconnaît l'anarchie fondamentale du système international et examine les relations internationales sur la base des rapports de force (économiques et militaires). Lucidement critique à l'égard de l'atlantisme, il ne le rejette pas mais soutient néanmoins la primauté des intérêts nationaux ; il nourrit un certain scepticisme à l'égard des interventions humanitaires et estime nécessaire que l'Italie se dote d'une « grande stratégie » à long terme (objectif à mon avis irréalisable tant que l'Italie restera sous l'égide de l'OTAN/UE). Le magazine de référence est l'influente « Limes », fondé et dirigé par Lucio Caracciolo ; Dario Fabbri et Giulio Sapelli sont d'autres noms importants.

Quatrième courant, que l'on pourrait qualifier de tiers-mondiste/anti-impérialiste et anticolonialiste, enraciné dans la gauche communiste et anti-américaine, fortement critique à l'égard de l'hégémonie occidentale et de l'OTAN en tant qu'instrument agressif des États-Unis ; il soutient les mouvements de libération nationale et la cause palestinienne. Ses principaux représentants sont Manlio Dinucci et Alberto Negri : le premier est journaliste au quotidien « Il Manifesto », le second y collabore.

Enfin, le magazine « Eurasia » constitue une réalité à part, difficile à classer d'un point de vue idéologique : sa ligne explicitement anti-atlantiste, anti-mondialiste, anticolonialiste et antisioniste est en effet, comme nous l'avons vu, partagée par d'autres courants géopolitiques ; un autre de ses points forts est l'attention qu'il accorde au Sud du monde et aujourd'hui aux BRICS, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient (la question palestinienne en premier lieu) et l'Asie centrale.

Fondée en 2004 par Claudio Mutti et Carlo Terracciano (l'un des premiers et des plus brillants spécialistes de la géopolitique de l'après-guerre, décédé prématurément il y a vingt ans, en septembre 2005), « Eurasia » se propose à la fois de promouvoir les études et la recherche en géopolitique au niveau universitaire et de sensibiliser le public (spécialisé ou non) aux questions eurasiennes, l'Eurasie étant entendue comme le continent eurasien s'étendant du Groenland (à l'ouest) au Japon (à l'est).

La redécouverte de l'unité spirituelle de l'Eurasie – telle qu'elle s'est exprimée au fil du temps sous de multiples formes culturelles – représente non seulement un facteur novateur dans le panorama des études géopolitiques, mais constitue également une alternative valable aux théories désormais obsolètes de la « fin de l'histoire » et du « choc des civilisations » élaborées respectivement par Francis Fukuyama et Samuel Huntington à la fin du 20ème siècle. Bien que la revue ne soit qu'une "petite niche", « Eurasia » peut compter sur un public fidèle et un cercle de collaborateurs qualifiés.

12:26 Publié dans Entretiens, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, allemagne, ernst jünger, alessandra colla, jalal al-e ahmad, révolution conservatrice, occidentose, philosophie, entretien |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 juin 2025

Un antidote au nihilisme contemporain - Les incessants petits miracles poétiques de Ernst Jünger !

Un antidote au nihilisme contemporain

Les incessants petits miracles poétiques de Ernst Jünger !

Frédéric Andreu

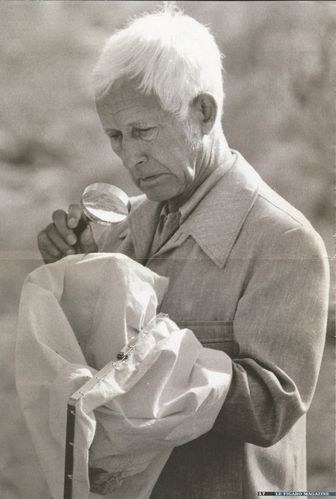

L’imaginaire est le seul espace qui ne soit pas mécanisable; c’est par lui que la vie peut retrouver sens et saveur. Le regard « micro-cosmique » qui hante les pages du journal et des romans allégoriques d'Ernst Jünger (cf. Les Affiches n°101/102, déc. 2023) contribue à nous faire comprendre les grandes choses par les petites. Entre les échelles, l’œuvre de Jünger est puissance vibratoire; elle poétise aussi bien les êtres que les enjeux philosophiques. Penché sur l’irisation d’une aile de Cicindèle, le balancement d’un arbre au vent ou la réverbération d’un rêve, Jünger explore les prismes du visible que le scientifique rejette par procédure ou aveuglement. « La lune s’était levé et dans sa clarté je m’abandonnais aux pensées qui nous assaillent quand nous nous enfonçons dans l’incertain » écrit-il dans les Falaises de Marbre. Éloge de la rêverie associative !

L’œil de Jünger est celui d’un aigle quand sa prose est une maraude d’abeilles qui investit sans cesse les mondes contenus dans le monde; l’univers visible, mais aussi les ultraviolets et les infrarouges que la distanciation intérieure rend palpable, cette forêt où seules les abeilles poétiques peuvent s’aventurer. On comprend dès lors pourquoi certaines phrases de Jünger vous grimpent dessus, parfois à votre insu, pour voyager avec vous comme des insectes sur votre veston et devenir autant de broches d’or de la pensée. La prose de Jünger peut être qualifiée de « magnétique ».

Enchanté et enchanteur, Ernst Jünger n’en est pas moins lucide son temps. Le patriote, le soldat, l’écrivain et le voyageur sont d’une extrême lucidité. La technophilie exacerbée de Jünger laisse peu à peu place au retrait souverain. En effet, Jünger comprend que la technique, loin de servir l’homme, se sert en réalité de lui. Jünger n’est donc pas un « doux rêveur ». Quand il prend conscience que l’homme moderne est arrivé après la bataille, il prend recours dans les « forêts ». Ce retrait peut prendre des formes diverses, le voyage, l’imaginaire, la lecture, la méditation. « Nous nous absorbions de plus ne plus profondément dans le mystère des fleurs et leurs calices nous apparaissaient plus grands, plus radieux que jamais ».

En fait, la modernité réduit l’homme a être un ouvrier spécialisé de forces qui le dépassent. « Nous vivons en des temps qui ne sont pas dignes de l’œuvre d‘art » (Le Problème d’Aladin). « Le tissu des peuples est devenu fragile ». En effet, « des forces titanesques, sous un déguisement technicien, sont ici à l’œuvre. Où Zeus ne trône plus, les couronnes, les sceptres et les frontières n’ont plus de sens » s’écrit-il encore.

Comme le rêve qu’il habite et la beauté qu‘il courtise, Jünger est parfois un auteur mystérieux et insaisissable. Militaire exalté de la Première Guerre Mondiale, il est anti-nazi dès l’arrivée de Hitler et « sa bande » au pouvoir. Au cours d’une mission dans le Caucase, il apprend l’existence des meurtres de masse de civil, il écrit dans son journal : « Je n’éprouve alors plus que dégoût pour les uniformes et les décorations dont j’avais tant aimé l’éclat ».

Son amitié avec les mythes anciens pourrait faire de lui un « païen », pourtant, au temps le plus oppressant de la guerre, il ne quitte pas la Bible des yeux; sur le tard, il se convertira même au catholicisme. Mais ne devient pas pour autant une grenouille de bénitier: « Mon église », c’est l’œuvre d’art et ses « suprêmes trouvailles ». En fait, le nihilisme (la tristesse de nos âmes faites pour la joie) lui apparaît comme l’effet d’une guerre métaphysique, celle que livrent les titans aux dieux.

Jünger constate que nos libertés et nos arts sont devenus carcéraux. A l’endroit des titans et des cyclopes, il parle de « déguisement ». Ces derniers occupent le sacré, le vivant et l’espace quotidien des hommes. La mythologie grecque les décrit comme des entités primales, brutales et mécaniques échappés du Tatare où les avaient enfermé les dieux, d’où la guerre qu’ils livrent contre toute présence divine.

Grâce à Jünger, on prend donc conscience du pouvoir technocratique des titans quand on mesure l’entrisme de l’Art Conceptuel dans les instances officielles du pouvoir. Les « installations » d’œuvres bidulaires et logotypiques, basées sur le slogan, la sidération et la confusion cognitive, prennent d’assaut nos places publiques et transforment certains de nos musées, « temples des muses », en gymnases pour titans déchaînés. Les lois de l’harmonie et de la raison, les limites naturelles, sont clairement ciblées, investies, retournées. Le terme de « déguisement » parodique n’est pas usurpé quant à ces artefacts subversifs qui n’ont d’art que le nom. « Là où même Aphrodite pâlit, on tombe à des mélanges sans foi ni raison »...

13:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 05 mars 2025

Jünger dans les orages d’acier

Jünger dans les orages d’acier

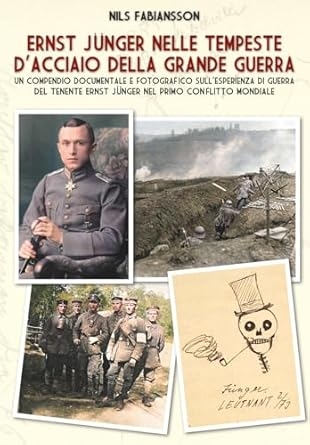

Un recueil documentaire et photographique de Nils Fabiansson pour Italia Storica

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/119340-junger-nelle-tempeste-da...

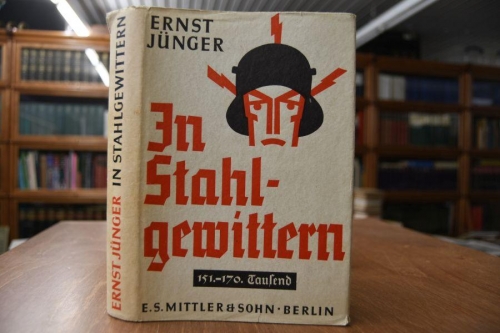

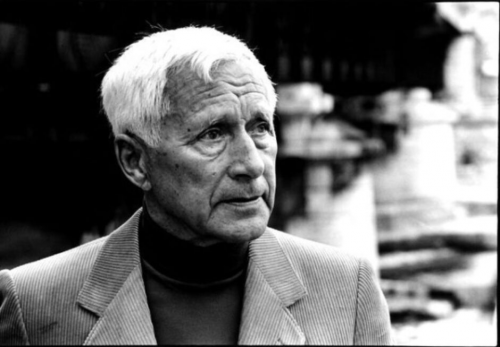

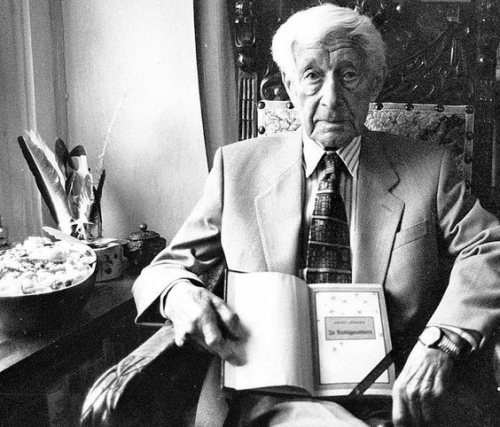

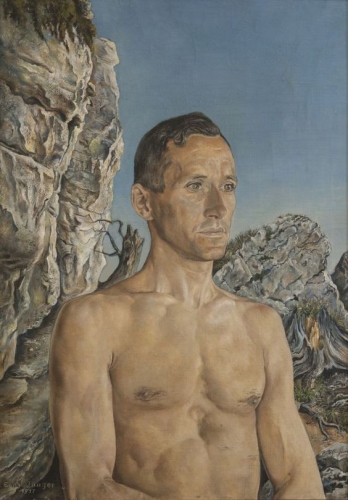

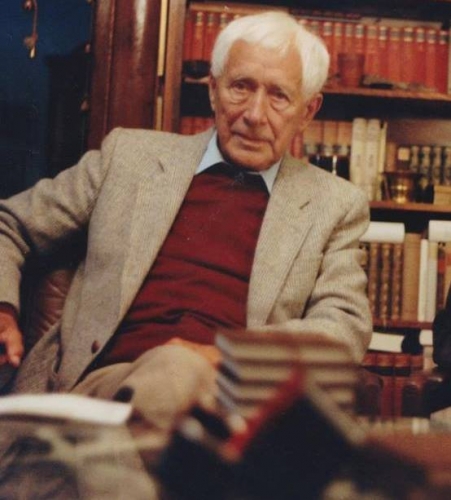

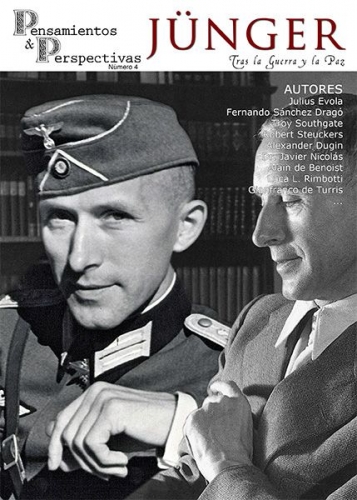

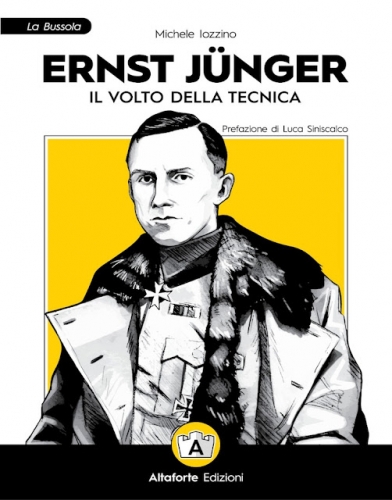

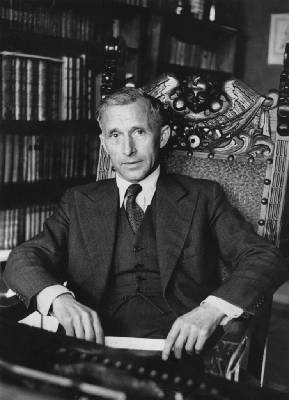

Ernst Jünger est, au-delà des jugements politiques portés sur son œuvre, l’un des grands noms de la littérature européenne du 20ème siècle. Un illustre « fils du 20ème siècle », période de contradictions et de tragédies, riche d’élans idéaux. Dans la vaste production jüngerienne, le livre qui l’a rendu célèbre auprès du grand public occupe une place centrale: Orages d’acier. Cet ouvrage est consacré à la narration, en prise directe, de la participation de l’écrivain à la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Un nouveau volume de Nils Fabiansson, Ernst Jünger dans les tempêtes d’acier de la Grande Guerre, vient d’être mis à disposition du lecteur italien. Il est publié dans le catalogue d’Italia Storica Edizioni, et son titre explicite son contenu: un recueil documentaire et photographique sur l’expérience de guerre du lieutenant Ernst Jünger durant le premier conflit mondial (184 pages, 25,00 euros). L’ouvrage a été patronné par Andrea Lombardi et traduit par Vincenzo Valentini. Son auteur, un historien et archéologue suédois, a notamment écrit un guide de voyage sur le front occidental de la guerre qui inaugura le « siècle bref ».

Pour comprendre les intentions du chercheur suédois, il est pertinent de partir des réflexions de Christopher Tilley, professeur d’histoire matérielle, qui a souligné que « les lieux ont toujours été bien plus que de simples points de localisation, car ils portent des significations et des valeurs distinctives pour les individus » (p.7). Jünger lui-même a affirmé à plusieurs reprises être magnétiquement attiré par certains « lieux ». C’est pour cette raison que Fabiansson emmène le lecteur sur les champs de bataille décrits par Jünger dans Orages d’acier, non seulement en analysant les multiples révisions que l’auteur a apportées à son œuvre, mais aussi en s’appuyant sur un riche appareil iconographique. Celui-ci comprend des photographies issues d’archives publiques et privées (notamment des images en noir et blanc particulièrement évocatrices de « l’atmosphère » et du « climat spirituel » qui régnait alors dans les tranchées), des pages des journaux de l’écrivain allemand, des cartes dessinées par lui dans ses carnets et des images des lieux de bataille tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Il convient de noter que Fabiansson ne cherche pas à faire du « tourisme bellico-littéraire », ce que Jünger lui-même aurait désapprouvé, mais reste fidèle au regard stéréoscopique et glacial de l’écrivain. Les textes de Jünger sur la guerre reposent sur ce qu’il appelait ses « pouvoirs perceptifs spéciaux », qui lui permettaient d’observer la douleur et la mort avec un regard exempt « de sentimentalismes, avec sécheresse et froide précision » (p. 9).

Le récit se structure en cinq chapitres analysant les différentes phases du conflit, depuis août 1914 jusqu’aux événements tragiques de novembre 1918. Au cœur de ce récit se dresse la figure de l’homme Jünger. Le livre se conclut par un épilogue où l’auteur recense les nombreuses traductions étrangères d'Orages d’acier. Trop souvent, on a présenté ce livre comme un simple témoignage de l’héroïsme de l’auteur au combat. Or, la lecture de Fabiansson nous dévoile un Jünger complexe, profondément humain, qui raconte à plusieurs reprises dans son livre que « à diverses occasions, il avait abandonné ses camarades à la merci de l’ennemi » (p. 9). Le fait qu’il mentionne ces échecs personnels est un élément significatif. Comme le montre cette étude, l’écrivain allemand a affronté la mort avec bravoure à de nombreuses reprises, subissant des blessures aux jambes et à la tête (il conserva d’ailleurs son casque transpercé par une balle), ce qui lui valut les plus hautes distinctions militaires. Pourtant, en 1972, il déclara que « ses souvenirs d’écolier étaient plus vivaces que ceux du combattant de guerre » (p. 10). Il se plaignait en effet que, malgré sa nouvelle vision de la vie, bien analysée par Evola, les lecteurs s’attardent encore, des décennies après leur publication, sur ses écrits de guerre, qu’il considérait désormais comme un « Ancien Testament » (p. 10).

Ce ne fut pas seulement son « cœur aventureux » qui poussa Jünger à s’engager volontairement, mais aussi une volonté précise de s’émerveiller et de comprendre en profondeur le sens de la guerre. Il se demanda si, au-delà des massacres imposés par la « guerre des matériaux », elle pouvait encore offrir, pour ceux qui la vivaient, une possibilité de réalisation personnelle. Sa réponse fut positive. Le combat permettait de dépasser la routine bourgeoise et plaçait l’homme face à la potestas qui l’anime et qui imprègne toute la nature. La guerre destructrice semble tout engloutir. Mais les descriptions des champs de bataille de Jünger nous plongent dans la réalité brute du paysage de guerre et nous confrontent à sa transformation cyclique et éternelle. Comme l’a relevé le philosophe Karl Löwith, Jünger comprenait que seul le dépassement de soi dans la nature conférait une permanence à l’existence humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il nota que la Picardie, avec « ses douces ondulations, ses villages enchâssés dans les vergers, ses pâturages bordés de peupliers élancés […] » (p. 22), lui procurait une joie intense. Ce n’est pas un hasard si, durant son séjour à Monchy et à Douchy, comme il le raconte dans Jardins et routes, il se consacra à la « chasse subtile » des insectes dans les tranchées. Ainsi, même dans les circonstances dramatiques de la guerre, sa passion pour l’entomologie ne l’abandonna pas, convaincu que dans le « particulier » réside le principe universel. Il répertoria pas moins de 143 espèces d’insectes.

Le pouvoir d’Éros ne fut pas non plus effacé par l’omniprésence de la mort, car, dans une perspective grecque, Éros et Thanatos ne font qu’un. Ainsi, le 5 juin 1916, il nota laconiquement : « Jeanne à Cambrai » (p. 25), évoquant un amour fugace en temps de guerre. De même, il n’oublia jamais ses proches. Fabiansson relate avec émotion les rencontres de Jünger avec son frère Friedrich Georg, où les deux hommes savouraient les effets apaisants du vin de Bourgogne et fumaient du tabac Navycut anglais dans leurs pipes en écume de mer (durant la guerre, Jünger expérimenta également l’éther et d’autres substances psychotropes pour soulager ses blessures). L’écrivain nous a aussi laissé des souvenirs poignants de ses compagnons d’armes, officiers ou simples soldats, qui sacrifièrent leur vie pour lui.

L’ouvrage de l’historien suédois n’est donc pas un simple « recueil » pour lire Orages d’acier, mais un livre essentiel pour comprendre l’ensemble de l’œuvre d’Ernst Jünger.

14:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 20 février 2025

Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle

Ernst Jünger: la paix est une force spirituelle

127 ans après sa naissance, son essai “La paix” offre des réflexions d’une actualité extraordinaire pour une “restructuration” de la civilisation européenne

Par Luca Siniscalco

(article du 29 mars 2022)

Source: https://www.ilsole24ore.com/art/ernst-junger-pace-e-forza...

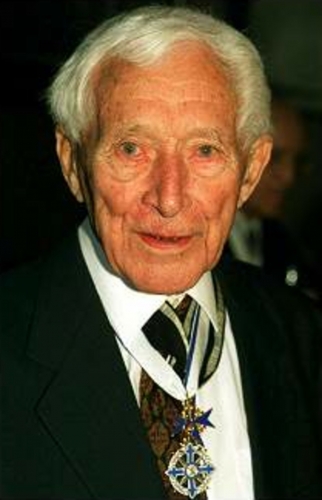

« Afin que la lutte contre le nihilisme soit couronnée de succès, elle doit s’accomplir au cœur de l’individu. Tous sont impliqués, et nul ne peut se passer du remède préparé par le monde de la douleur. » C’est ainsi qu’Ernst Jünger s’exprimait dans La paix (1945), contemplatif solitaire de ce « siècle bref » qui s’est pourtant révélé si durable, chargé du lourd fardeau des idéologies et des récits dont notre époque contemporaine peine à se défaire, préférant les recycler sous des formes postmodernes de pastiche et de collage.

Aujourd’hui, 127 ans après la naissance de ce dandy aux multiples facettes, capable d’affronter les tempêtes d’acier et la mobilisation totale avec le même regard profond et détaché qu’il portait sur la contemplation du sacré et l’analyse du nihilisme, son œuvre continue d’offrir des perspectives d’une actualité saisissante.

La paix

Il nous semble particulièrement pertinent, dans le contexte géopolitique actuel, d’évoquer certaines idées développées dans La paix, un essai désormais introuvable en Italie, à tort considéré comme mineur, alors qu’il condense de nombreuses grandes intuitions de la pensée jüngerienne. Écrit au milieu des ruines d’une Europe déchirée par un affrontement fratricide, La paix constitue un véritable chantier d’intuitions utopiques – mais non utopistes – en vue d’une “restructuration” de la civilisation européenne. Pour Jünger, le point de départ d’un tel projet ne réside pas dans l’équilibre des puissances, mais dans la substance même de l’individu: c’est en l’homme différencié, capable de vaincre le nihilisme en le formant et en le soumettant à sa propre disposition intérieure, que réside la possibilité de fonder une Europe issue du « mariage de ses peuples », orientée vers une « liberté supérieure » par un « acte spirituel ».

La critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir”

Un tel projet ne peut aboutir « que si les hommes se renforcent d’un point de vue métaphysique » : c’est pourquoi la critique impitoyable de Jünger à l’égard des totalitarismes “rouge” et “noir” ne laisse pas non plus indemne la perspective libérale – « dans leur polémique contre les nihilistes, les libéraux ressemblent à des pères qui se plaignent de leurs enfants ratés, sans se rendre compte que la faute en revient à une éducation défaillante ». Autrement dit, aucune forme politique de la modernité n’échappe au nihilisme.

La victoire contre cet « hôte inquiétant » de l’Europe surviendra lorsque la décision souveraine de l’individu entrera en résonance avec l’émergence d’une « Nouvelle Théologie », capable d’une re-symbolisation organique de la réalité. C’est uniquement parmi ces « esprits qui vivent dans la totalité de la création » que la paix peut exister. Une paix imposée par le droit, la coercition ou la menace n’est qu’extérieure; la paix authentique est un exercice “intérieur”, plus courageux encore que la guerre. Elle ne sera atteinte, prophétise Jünger, que si « nous savons nous affranchir de la haine et de ses divisions. L’individu est semblable à la lumière qui, en flamboyant, contraint les ténèbres à reculer ».

À 127 ans, Jünger est plus vivant que bien des morts-vivants.

20:11 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, paix, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 novembre 2024

Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger

Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger

par Manuel Fernández Espinosa

Source: https://culturatransversal.wordpress.com/2016/01/12/hugo-...

Le magister Nigromontanus

Lors de la préparation de l'excursus à l'« Élucidation de la tradition », consacré en deux parties (Partie I et Partie II [L'ouvrage complet peut être consulté dans Página Transversal]) à la réflexion sur la notion de « tradition » chez Ernst Jünger, nous avons été frappés par un sujet qui nous préoccupait depuis un certain temps: la figure de l'un des maîtres qui a le plus influencé la pensée d'Ernst Jünger et qui, dans la bibliographie espagnole sur Jünger, n'a pratiquement pas été abordée. Il s'agit d'Ernst Hugo Fischer.

Jünger s'y réfère abondamment, mais de manière dispersée. Dans ses journaux, il le désigne presque toujours sous le pseudonyme de «Magister», bien qu'il le mentionne également par son prénom et son nom. Dans les romans « Sur les falaises de marbre » et « Héliopolis », il le désigne par le surnom de « Nigromontanus », dans « Visite à Godenholm », Jünger germanise « Nigromontanus », et on peut l'identifier au personnage de «Schwarzenberg» (Montenegro, comme on dirait en espagnol). Il y a autour de Hugo Fischer un halo de mystère que Jünger lui-même contribue à créer et qui plane sur toute l'œuvre de Jünger dans la figure du maître (bien que tous les personnages ne soient pas identifiables à lui en chair et en os) qui nous initie aux secrets d'une sagesse capable de vaincre le nihilisme.

Ernst Hugo Fischer est né à Halle an der Saale le 17 octobre 1897. La Première Guerre mondiale l'a rendu infirme et, après avoir obtenu son diplôme d'invalidité, il s'est consacré à partir de 1918 à des études consciencieuses et pluridisciplinaires à l'université de Leipzig, où Jünger le rencontrera des années plus tard. Les intérêts « scientifiques » de Fischer sont multiples: il étudie l'histoire, la philosophie, la sociologie, la psychologie et devient un orientaliste renommé. Il obtient son doctorat en 1921 avec une thèse intitulée « Das Prinzip der bei Gegensätzlichkeit Jakob Böhme » (Le principe d'opposition chez Jakob Böhme).

Il est curieux qu'Ernst Jünger, qui avait quelques années de plus que Fischer (Jünger est né en 1895 et Fischer en 1897), l'ait appelé « Maître » jusqu'à la fin de ses jours, mais il faut garder à l'esprit que Jünger est arrivé à l'université alors que Fischer avait quelques années d'avance sur lui. Lorsque Jünger arrive à Leipzig, Fischer est déjà l'un des polygraphes les plus importants d'Europe, mais toujours dans l'ombre, avec une discrétion proche du secret, étudiant et voyageant sans cesse et exerçant son magistère à la manière d'un maître occulte du type de ceux dont parlent les traditions orientales comme le taoïsme.

En 1921, il se rend en Inde, en 1923 en Espagne. De 1925 à 1938, il enseigne à la faculté de philosophie de l'université de Leipzig, où il est associé à Arnold Gehlen. Son nationalisme allemand est une constante dans sa vie et il est actif dans les cercles nationaux-révolutionnaires, y compris dans ceux animés par le national-bolchevique Ernst Niekisch, un ami de Jünger. Il émigre d'Allemagne en 1938, car les nazis le trouvent suspect pour ses analyses philosophiques du marxisme, exprimées dans « Karl Marx und sein Verhältnis zum Staat » (Karl Marx et son rapport à l'État) et « Lénine : Machiavel de l'Est », et il finit par s'installer en Norvège, où il devient directeur de l'Institut de recherche pour la sociologie et l'enseignement d'Oslo. Il s'installe ensuite en Angleterre. Il continue à voyager en Inde, où il donne notamment des cours à l'université de Varanasi, et retourne en Allemagne en 1956, où il occupe la chaire de philosophie de la civilisation à l'université de Munich. Il continue d'étudier, d'écrire et de publier, sans toutefois connaître un succès retentissant qui placerait sa figure philosophique au premier plan dans le monde. Son dernier livre est publié en 1971 sous le titre « Vernunft und Zivilisation » (Raison et civilisation) et il meurt le 11 mai 1975 à Ohlstadt (Bavière).

Sa pensée a évolué, mais il est toujours resté hypercritique à l'égard de la modernité et anticapitaliste, étant l'un des maîtres d'œuvre de la révolution conservatrice allemande et testant tous les moyens possibles de combattre ce qu'il considérait comme le mal absolu: la modernité et le capitalisme, afin d'instaurer un nouvel ordre. L'un de ceux qui ont le plus contribué à le faire connaître est, comme on l'a vu plus haut, Ernst Jünger.

Plus qu'une traque exhaustive des abondantes citations que Jünger consacre à Fischer tout au long de son œuvre, il convient de noter le caractère nettement métaphysique (on pourrait même dire mystique) qu'il a imprimé à la vision du monde de Jünger. Dans « Héliopolis », le protagoniste révèle que l'un des enseignements qu'il a reçus de son maître « Nigromontanus » était « que la nature intérieure de l'homme doit devenir visible à la surface, comme la fleur qui jaillit du germe ». Cette idée est répétée à la fin du roman : « Nous croyons que son intention [celle de Nigromontanus/Fischer] est de saturer la surface de profondeur, de sorte que les choses soient à la fois symboliques et réelles ».

Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.

Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.

Etant donné que « Sur les falaises de marbre » est un roman que l'on pourrait bien qualifier de « réalisme magique », sans pour autant lui dénier son statut de « dystopie », on serait en droit de penser que plutôt qu'un artefact, le « miroir de Nigromontanus » serait quelque chose comme une possible technique de méditation inspirée des connaissances occultes de l'Extrême-Orient (je me demande, non sans prévenir que je risque de me tromper : s'agirait-il d'un mandala?).

Dans cette optique, il convient de rappeler les mots énigmatiques que Jünger écrit dans « Le cœur aventureux. Figures et caprices »: "Parmi les arcanes que m'a révélés Nigromontanus, il y a la certitude qu'il y a parmi nous une troupe choisie qui s'est retirée depuis longtemps des bibliothèques et de la poussière des sables pour se consacrer à son travail dans le monastère le plus intime et dans le Tibet le plus sombre. Il parlait d'hommes assis solitairement dans des chambres nocturnes, imperturbables comme des rochers, dans les cavités desquels scintille le courant qui, à l'extérieur, fait tourner toutes les roues des moulins et maintient en mouvement l'armée des machines ; mais l'énergie de ces hommes reste étrangère à toute fin et est rassemblée dans leur cœur qui, en tant que matrice chaude et vibrante de toute force et de tout pouvoir, est à jamais soustrait à toute lumière extérieure".

Quoi qu'il en soit, la relation entre Ernst Jünger et ce philosophe inconnu était très étroite, et Jünger fait même allusion à des voyages qu'ils ont effectués ensemble, par exemple en traversant le golfe de Gascogne sur le bateau « Iris ». Nous savons, grâce aux journaux de Jünger, que le philosophe Fischer s'est encore rendu à Majorque en 1968, mais nous aimerions connaître les lieux qu'il a visités lors de son voyage en Espagne en 1923 ou lors d'autres visites. Nous sommes convaincus qu'en Hugo Fischer, cet inconnu de la philosophie et de la culture espagnoles, nous avons affaire à un maître caché dont l'œuvre scientifique n'a pas encore, pour quelque raison que ce soit, été suffisamment diffusée.

BIBLIOGRAPHIE :

Jünger, Ernst, «Visite à Godenholm».

Jünger, Ernst, «Heliopolis».

Jünger, Ernst, Diarios: Radiaciones I y II, Pasados los Setenta I, II, III, IV, V.

Jünger, Ernst, «Sobre los acantilados de mármol».

Jünger, Ernst, «El corazón aventurero».

Liens intéressants:

Berger, Tiana, «Hugo Fischer: le maître-à-penser d’Ernst Jünger»

Gajek, Bernhard, «Magister-Nigromontan-Schwarzenberg: Ernst Jünger und Hugo Fischer». Revue de littérature comparée. 1997.

13:18 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo fischer, ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 28 août 2024

Un voyage à travers la parole

Un voyage à travers la parole

Frédéric Andreu

Louis-Ferdinand Céline fustigeait les écrivains sans style, ces "cafouilleux" qui "choisissent une bonne histoire" et "rampent dans les phrases". Philippe Barthelet et Éric Heitz, son compère alsacien, en sont le contraire même. En effet, Le voyage d'Allemagne, leur ouvrage commun, est premièrement un style - c'est à dire un voyage à travers la Parole - et secondairement un voyage vers et dans un pays, l'Allemagne.

Ce double voyage fait à la fois preuve d'abandon à la poésie et de grande rigueur rhétorique. Les étymologies, nombreuses, qui émaillent ce textus, jouent le rôle de panneaux indicateurs le long de la route. Nous voyageons à travers le Luxembourg, Bâle, Fribourg et la Souabe ; quand c'est un "faune" qui indique le chemin, on a même l'impression que le voyage emprunte au rêve ou à la légende !

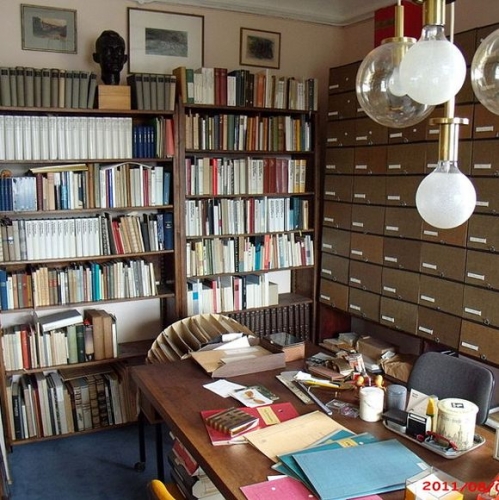

Mais où nous mène ce double voyage ? Devant la demeure d'un autre grand écrivain, Ernst Jünger, à Wilflingen. Philippe Barthelet, qui a rencontré le « Waldgänger » plusieurs fois au cours des dix dernières années de sa vie dans ce village « sans gare, ni poste », lui rend hommage à la mode du « Weggänger », celui qui a recourt aux chemins. Avec ce grammairien de haute volée pour qui « les mots savent mieux que nous ce qu'ils veulent dire », chaque virgule compte. Il n'a donc pas choisi d'intituler son livre Le voyage d'Allemagne - et non Un voyage en ou vers Allemagne - par hasard. Ici la préposition "de" est celle des formules héraldiques comme dans "De Gueule" ou "D'Azur" dans la description des blasons. L'auteur décrit « les oriflammes qui enjolivent l'héraldique de la plus neutre des réalités ». Les anecdotes de voyage rayonnent dans ce texte comme autant de blasons. Sous la plume d'aigle de l'auteur, les villages redeviennent des miniatures, des « objets » mythologiques. Robert Brasillach voyait dans les villages de Bavière, des jouets.

La maison de Wilflingen, où Helmut Kohl et François Mitterrand se rendaient en pèlerinage, est elle aussi un cabinet de curiosités ouvert sinon pour tous, du moins pour chacun.

Elle abrite en effet des souvenirs des deux guerres mondiales, des objets de voyages, et une fascinante collection d'insectes, toutes les cicindèles d'Europe notamment, que Jünger considérait lui aussi comme autant d'héraldiques à déchiffrer. Grâce à ce livre-voyage, Philippe Barthelet et Éric Heitz se révèlent être de véritables disciples - c'est à dire des « jünger » - sans pour autant être de « sérieux » disciples, des « ernst » jünger.

Le premier, ancien producteur et chroniqueur à France Culture de 1985 à 2006, s'est fait connaître par sa plume érudite et son goût pour les grands auteurs ; quant au second, Eric Heitz, il reste plus mystérieux. Il paraît même qu'« il ne veut plus voir personne ». Serait-il parvenu au stade ultime du renonçant lucide au monde moderne que Ernst Jünger désigne sous le nom d'« Anarque » ?

En tout cas, cet ouvrage d'amitié tire un coin de voile sur le secret des Allemagnes situées des deux côtés du Rhin. Pour ce faire, la littérature y est présente. "La littérature est un mystère d'évidence qui a besoin de couverture, d'ombre, de faune mousse, de jardins aux douze portes et de librairie toujours ensoleillée". Comment mieux poser les jalons pour nous conduire, sans jamais nous contraindre, à cet obscur secret qui pourtant nous éclaire de toutes parts et de toute éternité ?

* * *

Philippe Barthelet et Éric Heitz, Le voyage d'Allemagne, Paris, Gallimard, coll. « le sentiment géographique », 240 p.

Ernst Jünger Stiftung : Stauffenbergstrasse 11, 88515 Wilflingen - juenger-haus.de / +4973761333

13:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, allemagne, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, ernst jünger, wilflingen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 juillet 2024

"Le totalitarisme doux a gagné"

"Le totalitarisme doux a gagné"

par Klaus Kunze

Source: http://klauskunze.com/blog/2024/07/13/der-sanfte-totalitarismus-hat-gesiegt/

Nécrologie pour la démocratie libérale

C'est à cette conclusion accablante pour "l'Occident libre" que parviennent les auteurs Kolja Zydatiss et Mark Feldon dans leur nouvel ouvrage Interregnum - Was kommt nach der liberalen Demokratie? (Langen-Müller 2024, ISBN 978-3-7844-3706-4). Dans leur condamnation cinglante de l'hyperlibéralisme, ils rejoignent les critiques de la droite (Klaus Kunze, Staatsfeind Liberalismus, 2022), mais les dépassent encore dans leurs sombres prévisions pour l'avenir: ils ne donnent plus aucune chance d'avenir à la réelle "pathologie du libéralisme de gauche" (p.307) et s'interrogent à haute voix sur l'après.

Ce qui est le plus remarquable dans leur livre, c'est que les auteurs ne sont pas du tout de droite. Zydatiss est porte-parole sociopolitique de l'institut de débat libéral "Freiblick-Institut". Ils ne laissent planer aucun doute sur leur sympathie pour la pensée d'un libéralisme "idéal". Leur horreur provient d'un amour déçu: "Libéralisme - que t'est-il arrivé ?

Les auteurs commencent par dresser avec complaisance une image idéalisée du libéralisme, avant de la mettre impitoyablement en pièces à l'aide de la "démocratie libérale réellement existante" (p. 15). Sous le titre "histoire du déclin", ils se réfèrent à Norbert Bolz et Arnold Gehlen. Selon la bibliographie, ils connaissent également le traité de Panajotis Kondylis sur le "conservatisme". Ils disposent ainsi d'outils suffisants pour identifier les raisons profondes qui ont permis aux "parasciences telles que les mathématiques antiracistes", la "philosophie queer", les "sciences climatiques anticapitalistes" ou les "sciences juridiques critiques" d'arriver jusqu'à nos ministères (p.18 et suivantes).

Pathologie du libéralisme incurable

Ils tracent un parcours du libéralisme "de l'utopie à la décadence" et n'omettent aucun symptôme. Leur diagnostic est accablant: incurable ! Les héritiers entourent déjà le lit de mort: les socialo-autoritaires, les néofascistes et, dans les starting-blocks, la nouvelle élite de "spécialistes" et de bureaucrates qui n'ont plus de légitimité démocratique.

Les auteurs décrivent certes de manière détaillée l'histoire du libéralisme. Mais leur analyse des raisons pour lesquelles les idées de liberté personnelle et d'égalité civile ont pu évoluer vers un régime de plus en plus déresponsabilisant est nettement insuffisante.

Il est de plus en plus douteux que les instruments politiques traditionnels - protestations ou élections - permettent encore d'obtenir des changements tangibles. En particulier sur les questions du climat, de l'islam et de l'immigration, il semble qu'il ne reste plus qu'une seule voie à suivre, rejetée pourtant par la grande majorité de la population. Les livres critiques sur l'immigration se vendent à des millions d'exemplaires, les partis et les hommes politiques populistes remportent les élections et forment des gouvernements, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue - et rien ne change. Même si certaines choses changent. Par exemple, la marge de ce que l'on peut encore dire sans être viré, banni, condamné ou même emprisonné.

Zydatiss / Feldon, Interregnum, p.300 et suivantes.

La bureaucratie de l'UE travaille sur des monstruosités hyper-réglementées toujours plus nombreuse, comme le Digital Services Act - inacceptable par excellence et "totalitaire par essence" de notre point de vue constitutionnel.

La "loi sur l'autodétermination", la "loi sur l'application des réseaux" et d'autres réglementations remplacent la liberté d'expression libérale autrefois garantie de manière inviolable. Les auteurs mentionnent bien les différents phénomènes, mais sans aller jusqu'à leurs raisons structurelles. Ils reconnaissent à juste titre que le mot ambigu de libéralisme n'est pas seulement synonyme de la forme de société dite pluraliste et de son système de gouvernement, la "démocratie parlementaire". Mais tout d'abord,

le libéralisme désigne malgré sa longue hégémonie incontestée, une idéologie comme le communisme ou le fascisme [et n'est] pas nécessairement le point final naturel de l'évolution sociale et politique humaine.

Zydatiss / Feldon, p.334 et s.

Sa "forme d'accroissement" est l'hyperlibéralisme. Il conduit à

un libéralisme utopique sans limites, qui dissout ses propres présupposés et ouvre ainsi la voie au déclin final de la civilisation occidentale, à un nouveau totalitarisme ou à tout autre chose. Il y a beaucoup en jeu".

Zydatiss / Feldon, p.334 et s.

Le livre aurait ici gagné à approfondir sa réflexion sur les raisons pour lesquelles un hyperlibéralisme extrémiste a pu se développer à partir de l'inoffensif concept axiologique de "libéral", tout comme un socialisme inhumain s'était formé à partir de l'adjectif bien nommé "social". Tout concept de valeur absolu conduit en effet à une domination forcée si on l'érige en critère unique d'une idée utopique. Toute notion de valeur (axiologique) et tout principe de valeur (axiologique) sont nés avec la prétention à l'exclusivité. Si l'on ne traite pas les principes de manière pragmatique et qu'on ne les met pas en balance avec d'autres, le totalitarisme est inévitable.

Le passage de l'État de la Loi fondamentale à un nouveau totalitarisme d'opinion a déjà fait l'objet de nombreuses analyses. Ici :

Totalitarismus kommt auf leisen Sohlen - Vom Staat des Volkes zum Gesinnungsstaat (= Le totalitarisme arrive à pas feutrés, De l'État du peuple à l'État de conviction), ISBN 978-3-98987-001-7, éditeur: Die Deutschen Konservativen, Hambourg).

Contrairement à la vieille légende libérale selon laquelle le libéralisme est précisément l'absence d'idéologie, l'idéologie libérale a été étudiée et analysée en profondeur par différents auteurs. Le fait que le slogan "Pas de liberté pour les ennemis de la liberté (libérale)" ouvre la porte du camp dit libéral à l'absence totale de liberté et montre déjà en soi la contradiction de la dogmatique libérale.

La répression inhérente au libéralisme

La répression à l'intérieur est inhérente à l'État libéral. S'il ne trouve pas d'ennemi à l'extérieur, il le cherche à l'intérieur, et si cela ne suffit pas, il agit de manière agressive à l'extérieur. Zydatiss et Feldon décrivent sur de nombreuses pages la phénoménologie de la répression croissante des opinions divergentes.

Si l'hyperlibéralisme continue à être hégémonique, il n'y parviendra qu'en renforçant les tendances répressives.

Zydatiss / Feldon, p.330.

Les auteurs ne présentent pas de manière cohérente les raisons structurelles pour lesquelles la "démocratie libérale" devient de plus en plus répressive. Le lecteur peut se faire une idée par lui-même à partir d'approches éparses: les sociétés d'immigration libérales dans les anciens pays industriels prospères exercent une forte attraction sur les candidats à la déchéance de tous les pays. Mais leur pluralisme interne à tendance chaotique les rend instables : "Contrairement à ce que veut le mantra central, les sociétés diversifiées ne sont pas "fortes". Elles sont plutôt tribales et instables (Zydatiss / Feldon, p.117).

C'est pourquoi, plus un État accueille d'éléments hétérogènes qui le rejettent par principe, plus la répression doit augmenter de manière légale.

En déconstruisant de plus en plus les sources classiques et chrétiennes, le libéralisme crée l'état originel de Hobbes, l'ensemble d'individus inconditionnels auquel il voulait en fait échapper. Et dans une dernière ironie amère, l'homme du libéralisme doit reconnaître qu'il faut toujours plus de lois, d'autorités et de répression pour piloter un système qui, à l'origine, se proposait de limiter le pouvoir de l'Etat, de le lier par la séparation des pouvoirs et la constitution.

Zydatiss / Feldon, p.71.

Perspectives

Les auteurs consacrent la moitié de leur ouvrage aux "antipodes de l'hyperlibéralisme", principalement des formes de gouvernement autoritaires à la légitimité démocratique douteuse. Ainsi, des États comme Singapour sont aujourd'hui dirigés de manière semi-dictatoriale. Une autorité régissant tous les aspects de la vie sait ce qui est le mieux pour les Singapouriens. Ceux-ci se laissent faire parce qu'ils y trouvent leur compte.

Pour les auteurs, il ne fait aucun doute que le libéralisme détruit de plus en plus rapidement les conditions mentales dont il se nourrit: des citoyens responsables et autonomes. Dans le "monstrum sui generis" (c'est ainsi que Pufendorf avait appelé le Saint Empire romain germanique) qu'est l'Union européenne, la majeure partie des réglementations et des décisions n'est déjà plus liée à la démocratie. Aucune chaîne de légitimation démocratique ne remonte jusqu'à la bureaucratie européenne. En se projetant dans l'avenir et en décrivant les héritiers potentiels du socialisme, les auteurs auraient pu se tourner vers Ernst Jünger :

Nous vivons dans un état où les anciens liens ont été perdus depuis longtemps, bref, dans un état d'anarchie. Il ne fait aucun doute que cet état exige un changement. En revanche, les avis divergent sur les moyens à mettre en œuvre pour créer une nouvelle stabilité. Si nous laissons de côté les Mauritaniens, qui développent une pratique selon laquelle on doit prospérer dans et par l'anarchie, il reste deux grandes écoles, l'une voulant orienter la vie vers le bas, l'autre vers le haut.

Ernst Jünger, Héliopolis, 1950, p.175.

Jünger insérait ses prévisions dans une intrigue romanesque avec des lieux et des noms fictifs. Dans sa clairvoyance, il mentionnait déjà dans le manuscrit achevé en 1949 l'"Etat insecte" total et non démocratique comme l'une des deux possibilités d'avenir :

La première, qui se rassemble à Héliopolis autour du bailli et de son bureau central, s'appuie sur les ruines et les hypothèses des anciens partis populaires et prévoit le règne d'une bureaucratie absolue. La vacuité est simple: elle voit l'homme comme un être zoologique et conçoit la technique comme le moyen de donner forme et pouvoir à cet être, mais aussi de le tenir en bride. C'est un instinct poussé jusqu'au rationnel. Par conséquent, son objectif est de créer des États insectes intelligents. Le vide est bien fondé à la fois dans l'élémentaire et dans le rationnel, et c'est là que réside sa puissance.

Ernst Jünger, Héliopolis, 1950, p.175.

Jünger a décrit ainsi l'autre possibilité et une issue possible :

La deuxième école est la nôtre ; elle se fonde sur les débris de l'ancienne aristocratie et du parti sénatorial et est représentée par le proconsul et le palais. Le prévôt veut, en dehors de l'histoire, élever une collectivité au rang d'État; nous aspirons à un ordre historique. Nous voulons la liberté de l'homme, de son être, de son esprit et de ses biens, et l'État seulement dans la mesure où ces biens doivent être protégés. D'où la différence entre nos moyens et nos méthodes et ceux du bailli. Celui-ci est tributaire du nivellement, de l'atomisation et de l'uniformisation du stock humain, dans lequel doit régner un ordre abstrait. Chez nous, au contraire, c'est l'homme qui doit être le maître. Le bailli aspire à la perfection de la technique, nous aspirons à la perfection de l'homme.

Ernst Jünger, Héliopolis, 1950, p.176.

Il est vrai qu'en prononçant ces mots, Jünger se montrait lui-même un peu - libéral : urliberal, libéral des origines immémoriales.

12:19 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, philosophie politique, libéralisme, ernst jünger |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 18 juin 2024

Syndrome du Titanic et radeau de la méduse

Syndrome du Titanic et radeau de la méduse

Nicolas Bonnal

Nous sommes dirigés par des fous motivés et (aussi) d’efficaces incapables qui nous mènent au désastre. Ils organisent la faillite, détruisent, gaspillent, remplacent et dépeuplent, désirant enfin une guerre nucléaire, tout à leur rage messianique. Sinon c’est le totalitarisme au code QR et le camp de concentration numérique. Mais attention : il y a une élite autoproclamée (les 1% les plus riches et les hauts fonctionnaires) et elle veut se préserver. Stéphane Mallarmé pour mémoire :

« Cette foule hagarde ! elle annonce : Nous sommes

La triste opacité de nos spectres futurs ! »

Ces poètes, quels voyants tout de même…

J’avais écrit un texte sur Ernst Jünger et le syndrome du Titanic (http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/16/syndrome-du-titanic-ernst-junger-et-la-culture-de-la-panique.html ), qui m’avait été inspiré par le fameux mais oublié Traité du rebelle, suite de notes contre le monde totalitaire, étatique et automatisé à venir (et déjà présent…).

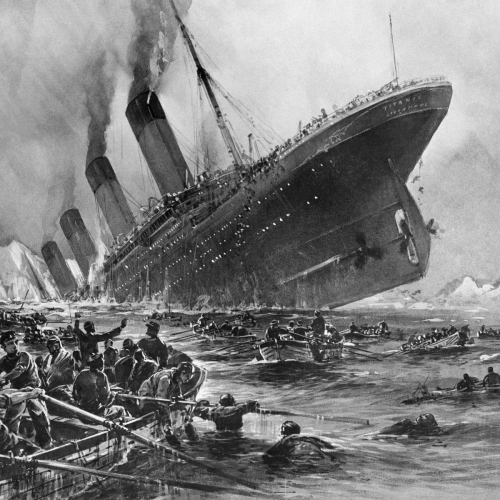

Et je repensais à un blog de lecteur qui a modifié ma réflexion pour expliquer ce que deviennent la France et l’Amérique sous leurs présidents respectifs: si nous nous dirigions vers le modèle du radeau de la méduse (revoyez l’émission d’Alain Decaux…) plutôt que de celui du Titanic ? Le Titanic ce n’était qu'un accident malchanceux couronné du respect de la morale chrétienne: les femmes et les enfants d’abord, et des milliardaires comme Guggenheim qui y passèrent héroïquement. Le radeau de la méduse c’était bien pire, et c’est le modèle des dernières guerres et du Grand Reset actuel. On sacrifie les plus pauvres, les sans-grades.

Mais citons Jünger et les extraits de son inépuisable Traité du rebelle écrit après la « guerre de quarante » quand le grand homme comprend que nous allons vers un monde simultanément automatisé et apocalyptique.

Mais citons Jünger et les extraits de son inépuisable Traité du rebelle écrit après la « guerre de quarante » quand le grand homme comprend que nous allons vers un monde simultanément automatisé et apocalyptique.

Le système automatisé génère une culture et une psychologie de la panique (voir et revoir les films-catastrophe et ceux de Kubrick…) :

« La panique va s’appesantir, là où l’automatisme gagne sans cesse du terrain et touche à ses formes parfaites, comme en Amérique. Elle y trouve son terrain d’élection ; elle se répand à travers des réseaux dont la promptitude rivalise avec celle de l’éclair. Le seul besoin de prendre les nouvelles plusieurs fois par jour est un signe d’angoisse ; l’imagination s’échauffe, et se paralyse de son accélération même. »

On poursuit :

« Il est certain que l’Est n’échappe pas à la règle. L’Occident vit dans la peur de l’Est, et l’Est dans la peur de l’Occident. En tous les points du globe, on passe son existence dans l’attente d’horribles agressions. Nombreux sont ceux où la crainte de la guerre civile l’aggrave encore. »

On cherche vainement des sauveurs :

« La machine politique, dans ses rouages élémentaires, n’est pas le seul objet de cette crainte. Il s’y joint d’innombrables angoisses. Elles provoquent cette incertitude qui met toute son espérance en la personne des médecins, des sauveurs, des thaumaturges. Signe avant-coureur du naufrage, plus lisible que tout danger matériel. »

Enfin la catastrophe sera universelle :

« Car nous ne sommes pas impliqués dans notre seule débâcle nationale ; nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle, où l’on ne peut guère dire, et moins encore prophétiser, quels sont les vrais vainqueurs, et quels sont les vaincus. »

Jünger a raison sur tout naturellement : il décrit l’aboutissement catastrophique du progrès matériel et technique (voyez ces robots que l’on dresse à tuer tout le monde maintenant sous les acclamations des esclaves de You Tube).

Mais je maintiens que le radeau de la méduse explique mieux que le Titanic ce qui se passe en ce moment : les petits sur le radeau, les élites incompétentes dans les chaloupes. Et un jugement qui pardonne à tout le monde (il n’aurait plus manqué que ça !).

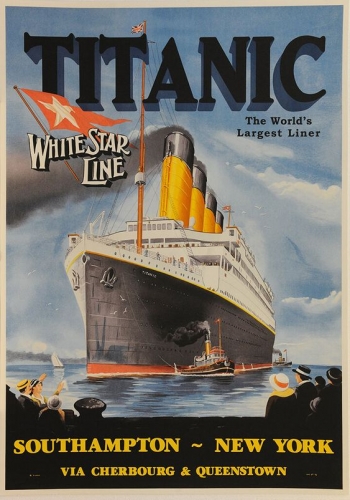

Jünger évoque justement le Titanic ; on se souvient du succès effarant de ce film répugnant. Il écrit donc :

« Comment ce passage s’est-il produit ? Si l’on voulait nommer l’instant fatal, aucun, sans doute, ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l’ombre s’y heurtent brutalement : l’hybris du progrès y rencontre la panique, le suprême confort se brise contre le néant, l’automatisme contre la catastrophe, qui prend l’aspect d’un accident de circulation. »

Donc en réfléchissant et surtout en lisant le blog d’un lecteur (le blog c’est « guerre civile et yaourt allégé » ; le lecteur c’est « Philippe de nulle part »…), je suis arrivé à la conclusion que nous allons au radeau de la méduse. En effet :

- Nous sommes dirigés par des imbéciles/sagouins qui vont/aiment nous échouer.

- Ces imbéciles vont nous sacrifier, des plus pauvres ou plus moyens.

- Et rappel : les pauvres ne sont descendus sur le radeau que sous la menace des armes.

Mais même sur le radeau de la méduse les choses ne se passaient que d’une certaine manière.

Extrait du yaourt allégé donc :

« Sur le radeau de La Méduse les officiers et des notables s’étaient réservé l’endroit le moins exposé aux vagues et avaient pris soin d’enlever leurs armes aux soldats et de garder les leurs. Très rapidement devant le manque de nourriture et les risques de naufrage ils réduisirent par plusieurs tueries la population du radeau afin de « réprimer des mutineries ». Les rares rescapés à être finalement secourus furent bien évidemment des officiers et des notables. Il ne reste plus qu’à transposer cette sinistre histoire à l’échelle planétaire. »

On n’y mangea pas d’insectes mais des hommes.

De la Méduse à Macron-Davos-Gates, toute leur apocalypse postmoderne est expliquée là. On écrabouille la classe moyenne pauvre et on maintient l’illusion en désignant des soi-disant privilégiés (retraités repus, journalistes, farces de l’ordre, armée, etc.).

Et je rappellerai la phrase de l’idole télé de mon enfance :

« Les puissants ont été mis sur des canots, la piétaille (menacée au fusil) sur le radeau (l’Immortel Alain Decaux). »

NDLR : renseignements pris, sur le Titanic aussi ce furent les riches qui survécurent massivement. CQFD… Le lien littéraire (médiocre) est mis sur le récit/témoignage de ce désastre.

Sources :

https://www.dedefensa.org/article/ernst-juenger-et-le-syn...

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9duse_(navire)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850111v#

http://guerrecivileetyaourtallege3.hautetfort.com/archive...

20:04 Publié dans Actualité, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, nicolas bonnal, réflexions personnelles |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 02 avril 2024

"La beauté éternelle et intemporelle est préfigurée par l'éphémère". Jünger et les insectes

"La beauté éternelle et intemporelle est préfigurée par l'éphémère". Jünger et les insectes

par Michele (Blocco Studentesco)

Source: https://www.bloccostudentesco.org/2024/03/21/bs-eterna-bellezza-senza-tempo-junger/