lundi, 15 octobre 2018

Zur Aktualität von Ludwig Gumplowicz

Rassenkampf als Triebfeder der Geschichte

Von Univ.-Prof. Paul Gottfried

Zur Aktualität von Ludwig Gumplowicz

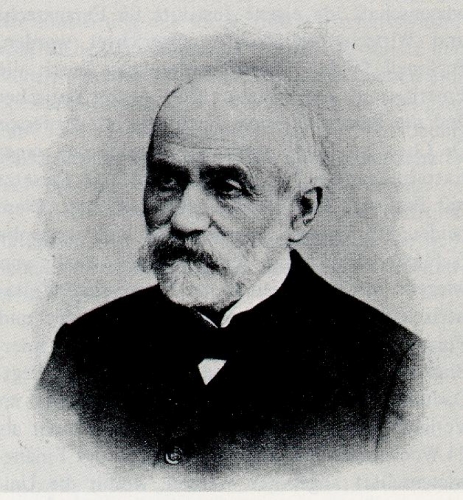

Was an dem Soziologen Ludwig Gumplowicz (1838–1909) zunächst auffällt, ist die Vergessenheit, in die der Wissenschaftler seit Mitte des letzten Jahrhunderts geraten ist. In der Zwischenkriegszeit wurde Gumplowicz in der deutschen Fachliteratur noch rühmend hervorgehoben, und obwohl der langjährige Professor an der Universität Graz schon im Dritten Reich wegen seiner jüdischen Herkunft und erneut im Nachkriegsdeutschland zur Unperson erklärt wurde, war es in den 1970er Jahren noch möglich, in amerikanischen Enzyklopädien auf günstige Einschätzungen seiner Leistung zu treffen. Zur Bestätigung dieses Ruhmes in den USA läßt sich anführen, daß Gumplowicz, der an Krebs erkrankte und mit seiner schon lange bettlägerigen Gattin Franziska Doppelselbstmord beging, vom hervorragenden amerikanischen Soziologen Frank Lester Ward mit einem ausführlichen Nachruf gewürdigt wurde. Ein noch namhafterer Soziologe, Harry Elmer Barnes, erstellte im Jahre 1968 für die „International Encyclopedia of the Social Sciences“ einen Beitrag über den Sozialwissenschaftler Gumplowicz.

Als Nachkomme einer Familie galizischer Rabbiner trat Gumplowicz zum Katholizismus über, als er sich für eine akademische Laufbahn entschied. In seiner Jugendzeit beteiligte er sich in seiner Heimstadt Krakau stürmisch am aufflammenden polnischen Nationalismus. Gekoppelt mit diesem Engagement gab Gumplowicz eine für die polnische Unabhängigkeit eintretende, polnischsprachige Zeitung mit dem Titel „Krai“ (dt. das Land) heraus. Seine frühen Schriften über Soziologie und Verwaltungslehre wurden auf polnisch verfaßt. 1875 zog er nach Graz, wo der Neuankömmling an der Universität über Verwaltungslehre dozierte. Binnen zwanzig Jahren brachte er es dort zum Ordinarius und erweiterte den Bereich seiner Lehrtätigkeit um die Sozialwissenschaft. Zu diesem Zeitpunkt begann der Professor durch seine zahlreichen Publikationen bekannt zu werden.

In der biographischen Skizze der „International Encyclopedia“ finden sich wiederholt Hinweise auf Ludwig Gumplowicz als „einen der Grundväter der Sozialwissenschaften im neunzehnten Jahrhundert“. Barnes zufolge trug er viel zum Verständnis der „intergroup relations“ und vor allem zur Überwindung älterer Begriffe des Gesellschaftskörpers bei. Er stellte die Scharnierrolle der Gegensätzlichkeit nicht nur bei der Entschlüsselung sozialer Verhältnisse, sondern auch bei der Entwicklung des Staatswesens und der menschlichen Zivilisationen in den Vordergrund. Und nicht zuletzt fokussiert er das Geflecht der Machtfaktoren, das sowohl die Gruppenbildung wie die konfliktträchtigen Beziehungen zwischen konkurrierenden Gruppen mitprägt. Im Gegensatz zu anderen hochprofilierten Sozialwissenschaftlern wie Emile Durkheim, die ein organisches Sozialgefüge annehmen oder ein aus der idealisierten Natur abgeleitetes ganzheitliches Bild von sozialen Verhältnissen darbieten, befaßte sich Gumplowicz hauptsächlich mit den Kämpfen unter den Menschen.

Was ihn verdächtig macht, liegt darin, wo er das konfliktträchtige Potential im geschichtlichen Prozess ausmacht. Sein 1883 in Innsbruck erschienener Erfolgstitel heiβt „Soziologische Untersuchungen. Rassenkämpfe“. In dieser Studie steht der Einfluß ethnischer Faktoren auf den menschlichen Entwicklungsprozess im Vordergrund. Wechselwirkung und Zusammenprall von rassisch verschiedenen Gruppen dienen für Gumplowicz als Schlüssel, um Geschichtsveränderungen von bedeutendem Ausmaβ zu begreifen. Obwohl der „Widersinn“ (sein bevorzugtes Schimpfwort) sich bei ihm nur selten einschleicht, daß aller Wandel einseitig und unmittelbar auf den Rassenfaktor zurückzuführen sei, stimmt es, daß für Gumplowicz Rassengegensätze eine zentrale Rolle bei den geschichtlichen Veränderungen spielen. Gumplowicz war auch der Auffassung, daß „alle diese Gesetze der Vererbung und Übertragung eher zur Erhaltung als zur Zersplitterung des Typus dienen“, daß die Rassenunterschiede also aufrecht bleiben. Eines seiner Hauptthemen versäumt Gumplowicz, mit der angemessenen Überzeugungskraft zu bearbeiten. Eine besondere Abteilung in seinen „Soziologischen Untersuchungen“ widmete er einer Verteidigung des „Polygenismus“. Doch alle neuen anthropologischen Daten belegen die Vermutung, daß der Homo sapiens sapiens vor ungefähr fünfzigtausend Jahren aus Ostafrika hervortrat. Erst zu einem späteren Zeitpunkt zeichnen sich die feststellbaren Rassenunterschiede ab. Gumplowicz ist im Irrtum, wenn er seinen Standpunkt auf polygenetische Prämissen zu stützen versucht. Auch wenn man davon ausgeht, daß die sich voneinander abgrenzenden Rassenteilungen lange nach der Auswanderung aus Afrika erfolgten, zieht das nicht die Nachhaltigkeit der später vollendeten Verschiedenheit in Zweifel.

Auch Gumplowicz Beschäftigung mit der Entwicklungsgeschichte der Sprachen muß als historisch überholt betrachtet werden. Immerhin räumt er ein, daß verschiedene Sprachen von einer Rasse, oder dieselbe Sprache von verschiedenen Rassen gesprochen werden können. Das besagt allerhand. Der Autor anerkennt, wenn auch nur stellenweise, daß sich Menschengruppen verschiedene Sprachen nutzbar machen konnten.

Als Jude aus Galizien, der mit Polnisch aufgewachsen war, wechselte Gumplowicz, als er 1875 nach Graz übersiedelte, zu der hochgeachteten deutschen Sprache. Er machte sie sich ganz zu eigen und pflegte als deutschösterreichischer Autor einen glänzenden Stil. Zwischen Sprach- und Rassenverwandtschaft, so Gumplowicz, besteht eine entfernte und nicht immer nachweisbare Entsprechung. Wenn dem so ist, warum sollte dann die Rassenverschiedenheit eine wuchernde Vielfalt von vorgeschichtlichen Sprachen voraussetzen? Bestreitbar, wenn nicht sogar zu widerlegen ist seine Feststellung, daß die Anzahl von Sprachen seit der grauen Vorzeit bedeutend abnimmt. Gumplowicz deutet auf die Herausbildung einer Vielfalt von Weltreichen und Staatsverwaltungen hin, um seine Argumentation zu stützen; jedoch fußt die Behauptung allenfalls auf Mutmaβungen.

Staaten entstehen durch Gewalt

Hingegen ist Gumplowicz Grundthese bezüglich der Bedeutung von Rassenkämpfen gröβtenteils haltbar, auch wenn seine Belege nicht immer zwingend erscheinen. (Erklärend muß man hinzufügen, daß Gumplowicz den Begriff der „Rasse“ allgemein auf ethnisch oder kulturell geschiedene Menschengruppen bezog.) Bei seiner Darlegung des „naturgeschichtlichen Prozesses“ verweist er gezielt auf ethnische Streitigkeiten und berücksichtigt, in welchem Umfang sie Herrschaftsverhältnisse bestimmen. Die im Kampf überlegene Stammesgruppe „nutzt die Unterlegenen aus“, doch das geschieht nicht immer auf dieselbe Weise. Zuerst töteten oder versklavten die Sieger, was ihnen zur Beute fiel. Als sie aus dem Urzustand allmählich emporstiegen, fanden sie eine bessere Verwendung für die Besiegten. Die Unglücklichen bildeten eine Art Unterschicht und mußten der Herrscherklasse samt Kindern und Kindeskindern dienen. Auf die Dauer wurden die unterlegenen Stämme in eine geregelte Staatsordnung eingefügt, und das ging Hand in Hand mit der Einführung einer Amtssprache und der Schaffung von verbrieften Rechten für alle Stände.

Gumplowicz nennt für den Aufbau des Staates eine Reihe von Folgeerscheinungen. Dabei verschwand die Rassentrennung nicht ganz. Vielmehr wird sie in die staatliche Ordnung eingebettet und tritt als eine staatlich gewährleistete Rangfolge auf. Gumplowicz erklärt: „Denn schließlich ist Herrschaft nichts anderes als eine durch Übermacht geregelte Teilung der Arbeit, bei der den Beherrschten die niedrigeren und schweren, den Herrschenden die höheren und leichteren (oft nur das Befehlen und Verwalten) zufällt. Wie aber ohne Teilung der Arbeit keinerlei Kultur denkbar ist, so ist ohne Herrschaft keine gedeihliche Teilung der Arbeit möglich, weil sich, wie gesagt, freiwillig niemand zur Leistung der niedrigeren und schwereren Arbeit hergeben wird.“ Dieser Punkt ist wichtig: Obwohl die „Vergesellschaftung der Sprache und Religion“ zu einer „amalgamierten“ Gesellschaft führt, wirkt die Staatenbildung gleichzeitig darauf hin, eine Herrschaftsordnung mit einer Trennung von Herrschern und Beherrschten zu festigen.

Gumplowicz nennt für den Aufbau des Staates eine Reihe von Folgeerscheinungen. Dabei verschwand die Rassentrennung nicht ganz. Vielmehr wird sie in die staatliche Ordnung eingebettet und tritt als eine staatlich gewährleistete Rangfolge auf. Gumplowicz erklärt: „Denn schließlich ist Herrschaft nichts anderes als eine durch Übermacht geregelte Teilung der Arbeit, bei der den Beherrschten die niedrigeren und schweren, den Herrschenden die höheren und leichteren (oft nur das Befehlen und Verwalten) zufällt. Wie aber ohne Teilung der Arbeit keinerlei Kultur denkbar ist, so ist ohne Herrschaft keine gedeihliche Teilung der Arbeit möglich, weil sich, wie gesagt, freiwillig niemand zur Leistung der niedrigeren und schwereren Arbeit hergeben wird.“ Dieser Punkt ist wichtig: Obwohl die „Vergesellschaftung der Sprache und Religion“ zu einer „amalgamierten“ Gesellschaft führt, wirkt die Staatenbildung gleichzeitig darauf hin, eine Herrschaftsordnung mit einer Trennung von Herrschern und Beherrschten zu festigen.

Ein weiteres Mittel, das der Herrscherklasse gegeben ist, betrifft die Ausgestaltung der immer mehr verzweigten Reichsstrukturen. Das erlaubt es den Besiegten und Tributpflichtigen, ein kollektives Eigenleben unter eingeschränkten Möglichkeiten zu führen. Die Unterordnung bleibt, ohne jedoch die bezwungenen Stammesgruppen ganz zu unterjochen oder ihre Eigenart auszulöschen. Dazu gehört auch die Bildung von Trabanten-Staaten, ein Entwurf, den sowohl die USA wie ihr sowjetischer Widersacher nach dem Zweiten Weltkrieg umgesetzt haben. Obwohl beide eine Zwangsherrschaft im besetzten Deutschland errichteten, wirkten sich die jeweiligen Direktiven verschieden aus. Die DDR wurde zu einem dauernden Polizeistaat, die sowjetische Regierung beutete die Bodenschätze und die Industrie der Ost- und Mitteldeutschen für sich aus.

In Westdeutschland dagegen haben die Sieger ihren Trabanten-Staat aus der Ferne geschickter gesteuert. Man setzte darauf, den Deutschen jede Spur eines Nationalbewußtseins zu rauben und ihnen nur die Erkenntnis zu lassen, daß sie mit schlimmen Verbrechen belastet waren, und daß sie zwei verheerende Kriege angezettelt hatten. Um diese gefährliche Neigung zu überwinden und den Nachbarländern künftige Gewalttaten zu ersparen, verlange es der Anstand sowie eine erdrückende „Weltmeinung“, die Besiegten umzuerziehen. Wenn diese Umformung gelänge, so die Hoffnung der Sieger, dann würde es möglich sein, einen Nachwuchs heranzubilden, der auf seine Heimat und Tradition nicht mehr stolz wäre. Im besten Falle würden die Umgeformten die gesamte deutsche Geschichte bedauern bis zu dem Moment, da ihr Land eingenommen und geistig und weltanschaulich umgebaut wurde.

Gumplowicz hätte in beiden Fällen von einem Trabanten-Staat sprechen können. Denn in beiden Fällen ist ein als fremd und bedrohlich eingeordneter Feind geschlagen worden, und der Sieger macht sich die Geschlagenen zu Dienern. (Der Vollständigkeit halber muß erwähnt werden, daß die Einnahme Deutschlands durch die Ansätze des Kalten Krieges begleitet wurde. Die Unterworfenen suchte man beiderseits zur Verfolgung weiterer Kriegsziele auszunutzen.)

Im Anhang zu seinen „Soziologischen Untersuchungen“ stuft Gumplowicz die Perser als musterhafte Reichsschöpfer ein und spendet ihrem vergangenen Reich lobende Worte: „Sie verstanden es besser als andere, eine dauernde Weltmacht zu begründen. Den ganzen Witz der Staatskunst: die mannigfachsten ethnischen Elemente in eine einheitliche Interessengemeinschaft zu verbinden, die Eigentümlichkeit der einzelnen Elemente so weit zu schonen, soweit dieselben dem Bestande der Ganzen nicht im Wege stehen.“

Verbriefte Rechte haben, wie schon erwähnt, langfristig eine positive Wirkung für die Unterdrückten. Danach war es um die Niedrigen nicht so schlimm bestellt wie früher bei der Leibeigenschaft. Gumplowicz sagt dazu: „Nur im Staat scheint das ursprüngliche Leben der Stämme von Grund auf einer Umwandlung unterzogen worden zu sein – nur der Staat konnte dasselbe von Grund auf ändern. Wo dieser es nicht tat oder nicht vermochte, da besitzt das Leben der Stämme eine derartige zähe Stabilität, daß es sich heutzutage in denselben Formen vollzieht wie vor Jahrtausenden.“

Dagegen sollte man folgendes nicht auβer acht lassen: Die Staatsordnung gilt als fortwährende Herrschaftsordnung, die besonders anfänglich die Bezwungenen gesetzlich benachteiligt. Die vorausgegangene Übernahme von Land und Macht ist durch Rassenfeindseligkeit geprägt. In seinem 1875 veröffentlichten Traktat über die Staatenbildung lehnt Gumplowicz schlichtweg jeden Begriff von einer „Vertragstheorie“ für den Ursprung der Staatsentwicklung ab. Weltverbesserer wie Kant und Rousseau wiegten sich in einer Traumwelt, worin die Unterjochung des anderen mit der Gründung einer Staatsverwaltung nichts zu tun hätte. Gumplowicz spricht sich eindeutig gegen solche Ansätze für die Sozialwissenschaft aus.

Gleichzeitig nimmt er sich aber in acht, die bloße Gruppenzugehörigkeit mit echten Rassen zu verwechseln. Wegen der in Gang gesetzten Amalgamierung sind Stammesgruppen miteinander vermischt und kulturell verwachsen: „Danach sehen wir im Laufe der Entwicklung der Menschheit immer und überall aus heterogenen Gruppen, die wir einfach Rassen nennen wollen, höhere Gemeinschaften entstehen, die sich im Gegensatz zu anderen heterogenen Gruppen und Gemeinschaften als Rassen darstellen. Die Stammeszugehörigkeit bekundet sich in einem ‚Gefühl der Einheit, vermöge dessen dieselben sich an die eine Menschengruppe enger anschlossen und mehr angezogen fühlen als an andere Menschengruppen.‘“

Zum „sozialen Naturprozeß“ treten noch zwei Tendenzen hinzu, die in argem Gegensatz miteinander zu stehen scheinen, aber tatsächlich nebeneinander herlaufen. Einerseits wirkt die Amalgamierung als Triebkraft, wenn Stammesgruppen sich verbünden und Mischehen eingehen. Andererseits formen sich immer wieder gegensätzliche Fronten aus, die angetrieben werden von einem Stammesbewußtsein, gekoppelt mit einer tiefen Abneigung gegen die drohenden Konkurrenten. Gumplowicz hält es nicht für lohnend, bestimmte Grundsätze in Abrede zu stellen. Zu seinen Grundaussagen zählt etwa: „Jede Herrschaft ist immer das Resultat eines Krieges“; ohne Herrschaft wäre es nicht möglich, die Kultur als „Gesamtheit der geistigen Gebiete“ eines Volkes hervorzubringen, und nicht zuletzt: Die ethnisch bedingten Gegensätze führen schließlich zu einer menschlichen Zivilisation.

Gumplowicz bringt seine brutalen Grundsätze aber nicht vor, um Blutvergießen zu rechtfertigen oder die Herrschenden zum Krieg aufzustacheln. Ihm geht es darum, auf die blutige Voraussetzung jeder Staatswerdung aufmerksam zu machen. Er distanziert sich von der Gefühlsduselei, die schon zu seiner Zeit die Darstellungen der internationalen Beziehungen prägten. Und nicht zuletzt versucht er, menschliche Erfahrungen und Errungenschaften ohne die übliche Weichzeichnung darzustellen. Die Wechselwirkung von Rassenstreitigkeiten und dem nachfolgenden Amalgamierungsdrang stellt Gumplowicz nochmals in „Rasse und Staat. Eine Untersuchung über das Gesetz der Staatenbildung“ (1875) dar: „Ohne Rassengegensätze gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Rassenverschmelzung gibt es keine Kultur und keine Zivilisation.“

Gumplowicz bringt seine brutalen Grundsätze aber nicht vor, um Blutvergießen zu rechtfertigen oder die Herrschenden zum Krieg aufzustacheln. Ihm geht es darum, auf die blutige Voraussetzung jeder Staatswerdung aufmerksam zu machen. Er distanziert sich von der Gefühlsduselei, die schon zu seiner Zeit die Darstellungen der internationalen Beziehungen prägten. Und nicht zuletzt versucht er, menschliche Erfahrungen und Errungenschaften ohne die übliche Weichzeichnung darzustellen. Die Wechselwirkung von Rassenstreitigkeiten und dem nachfolgenden Amalgamierungsdrang stellt Gumplowicz nochmals in „Rasse und Staat. Eine Untersuchung über das Gesetz der Staatenbildung“ (1875) dar: „Ohne Rassengegensätze gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Rassenverschmelzung gibt es keine Kultur und keine Zivilisation.“

Die vollendete Gleichheit gibt es jedoch nie: „Wir bemerkten es fast in allen Staaten, daß die Erobererrasse, die sich als herrschende Adels-Classe in den erobernden Gebieten niederläßt, die geistig entwickeltere, intelligentere, mit einem Wort die moralisch überlegene ist.“ Auch wenn die peinlich genau erstellten Rangordnungen sich verschieben lassen oder Einschnitte bilden, dauert es Generationen, bis sich eine entscheidende Umstellung vollzogen hat.

Vorläufer von Spengler und Schmitt

Gumplowicz ist Spengler um zwei Generation voraus, wenn er mit dem Verfall des öffentlichen Lebens und der Lockerung der Staatsräson eine verfeinerte Gesittung und geschmäcklerische Kunstpflege verbindet. Im Vorgriff auf das Leitmotiv des „Untergangs des Abendlandes“ stellt der Soziologe einen auffälligen Vergleich zwischen den Lebensstufen einer Staatsordnung und der Abfolge der Menschenalter an: „Das Stadium der schroffen Rassengegensätze, die in politischem und socialem Kastenwesen ihren Ausdruck finden, das ist die noch culturlose Kindheit des Staates; das Stadium des Kampfes und der beginnenden Amalgamierung der Rassen, das ist das Jünglings- und Mannesalter des Staates; das Stadium der Ausgleichung der Rassengegensätze und der reifen Civilisation, das ist das Greisenalter des Staates, das sein nahes Ende verkündet.“ (Bei dem Vergleich mit Spengler muß man natürlich gewissen terminologischen und begrifflichen Unterschieden Rechnung tragen. Im Gegensatz zu Spengler spricht Gumplowicz vom Staat und nicht von einer ausgeprägten Zivilisation. Überhaupt verwendet er die Bezeichnung „Cultur“ für das, was Spengler als reife „Zivilisation“ bezeichnet. Sosehr sich Gumplowicz in seinem „Grundriss“ von naturwissenschaftlichen Analogien und Gleichnissen distanziert und die Unvereinbarkeit dieses Vorgehens mit einer streng sozialwissenschaftlichen Sichtweise betont, verwendet er stellenweise doch die geschmähte Methode.)

Reizthemen, denen man später bei Georg Simmel und vor allem Carl Schmitt begegnet, nimmt Gumplowicz ebenfalls vorweg. Seit den 1870er Jahren oder schon früher führt er seinen eigenen Begriff von einer Freund-Feind-Beziehung zur Vollkommenheit. Mehr als Schmitt im „Begriff des Politischen“ zieht Gumplowicz reichhaltige historische Beispiele für seine Konflikttheorien heran. Bei seiner eingehenden Betrachtung der griechischen Geschichte bestreitet er grundsätzlich, daß die Erweiterung des Machtgebiets von Athen im Unterschied zur Geschichte Spartas im Wesentlichen friedlich erfolgte. In Attika wie in Lakonia ging die Herausbildung einer „politischen Gemeinschaft“ nur mit Brachialgewalt vonstatten. Schon Aristoteles, athenischer Herkunft und ehrenhalber athenischer Staatsbürger, verwies im ersten Buch seiner „Politik“ auf die unterschiedliche Abstammung der Herrschenden und Beherrschten. Zwar bringt er einen grundsätzlichen Einwand gegen das Sklavenhaltertum vor, indem er darauf verweist, daß es Sklaven gäbe, die wegen ihrer Verstandeskraft in einen höheren Rang eingestuft werden sollten, und ebenso Sklavenbesitzer, die keine Begabung zum Herrschen aufweisen. Dennoch hält er daran fest, daß es Menschen gibt, die zum Sklaven geboren sind und daß insbesondere die „Barbaroi“, die nicht vom selben Stamm wie die Herrscher seien, nur zu dieser Rangstufe taugen. Auch die Athener haben den ursprünglichen Bewohnern das Land entrissen und die früheren Ansiedler unterworfen. Diese Verdrängung bezeugt einen immer wiederkehrenden Geschichtsablauf, auf den auch der bedeutende preußische Historiker Maximilian Duncker verwies: „Das Emporkommen des mächtigeren ethnischen Elements“, dessen Machtausübung kultur- und zivilisationsbringend ist.

Wie die Weißen die Herrschaft über ihre Länder verlieren

Wenn der Leser Gumplowicz pessimistisches Ideengebilde in den Blick nimmt, dürften ihm zwei Fragen in den Sinn kommen. Zuerst könnte man sich fragen, ob die Widersprüche, wodurch Gruppen sich verfeinden, immer auf blutige Lösungen hinauslaufen müssen. In den letzten sechzig Jahren wurden alle westlichen Länder in unterschiedlichem Grad von einer Beinahe-Diktatur der Politischen Korrektheit und deren Folgen geprägt. Im Verlauf dieser Umkehr aller Werte, die durch Wahlen bestätigt wurde, sind ganze europäische Kulturen abgetragen und weite Gebiete „umgevolkt“ worden. Diejenigen, die der gesteuerten „Zeitströmung“ entgegenzuwirken versuchen, werden als Rassisten und sogar als Nazis diffamiert, von öffentlichen Ämtern und den Medien ausgeschlossen und schlimmstenfalls strafrechtlich belangt.

Diese einschneidende Wende möchte ich nicht moralisch beurteilen. Ich will nur auf den einen Punkt hinweisen, daß die Umwandlung einer ehemals bürgerlich-christlichen westlichen Gesellschaft in eine (beschönigend zu sprechen) grundverschiedene Form des Zusammenlebens erfolgt, ohne daß Gewalt ausgeübt wird. Die Einwohner stimmten zu, als die neuen Herrschenden die Deutungshoheit übernahmen und zur Förderung ihrer Umformungszwecke den Staat benutzten. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen verschiedener Gruppen, die Gumplowicz mit der Entstehung von Staaten in Verbindung bringt, gelten offenbar nicht mehr als Voraussetzung zum Machtwechsel.

In Anknüpfung daran ergibt sich die zweite Frage: Wenn die menschliche Geschichte als eine Aufeinanderfolge von Herrschaftsformen sich entfaltet und wenn das Machtstreben mit einer Stammeszugehörigkeit deckungsgleich ist, warum zeigen dann die Weiβen in den westlichen Ländern und allen voran die Deutschen einen solchen Mangel an Gruppensolidarität? Es mag sein, daß dies zahlenmäβig eine unbedeutende Ausnahme darstellt im Vergleich zur Gesamtheit aller Erfahrungen. Dennoch sticht die Abweichung ins Auge. Wieso lassen sich die weißen Mehrheiten von land- und zivilisationsfremden Einwanderern verdrängen und wegschieben, ohne einen Protest zu äuβern, während Erzieher und Journalisten die Stammesgruppen, aus denen sie selbst kommen, geringschätzen? Die Einheimischen sprechen nach, was die Vertreter der „multikulturellen Gesellschaft“ ihnen vorbeten. Das verdient aufmerksame Betrachtung, weil es mit den genannten Gesetzmäßigkeiten keineswegs in Einklang steht.

Einige Gründe für diese Abweichung schildert der Ordinarius für Psychologie am Massachusetts Institute for Technology, Steven A. Pinker, in seinem 2011 erschienenen Bestseller „The Better angels of our Nature: Why Violence Has Declined“. Wenngleich bei manchen seiner Schlußfolgerungen erhebliche Zweifel angebracht sind, steht doch fest, daß die westlichen Kernvölker seit dem Zweiten Weltkrieg immer weniger zur Gewalt neigen, und daß kriegerische Gewalttaten und zivile Ausschreitungen weiterhin im Abnehmen begriffen sind. Pinker prahlt mit dieser Entwicklung, die er weitgefächerten Faktoren zuschreibt, ausgehend von Kriegsmüdigkeit und dem Vorhandensein besserer Beschäftigung bis hin zu einer therapeutischen Regierung, die „aus der Rasse der Menschen alle Streitsucht herauszüchtet“. Pinker freut sich über die von oben gesteuerte Verweichlichung der Männerwelt, die Schwächung der Nationalgefühle in Westeuropa, und die von oben nach unten verordnete Pflege von friedensstiftenden weltgemeinschaftlichen Empfindungen.

Bei diesem Punkt steht man vor einer weiteren Frage: was werden die ihres ererbten und erarbeiteten Besitzstandes beraubten Abendländer tun, wenn sie von den einströmenden und kulturell begünstigten Zuwanderern bedroht werden? Würden Sie gegebenenfalls den Mut aufbringen, einer drohenden Enteignung und Übernahme zu widerstehen? Ist die Verweichlichung so weit fortgeschritten, daß sie bei den Betroffenen jedem Widerstandsimpuls entgegenwirkt? Vielleicht sollte man sich nicht nur in Graz wieder darauf besinnen, was Gumplowicz, immerhin einer der Väter der deutschen Soziologie, als wesentliche Antriebskraft der historischen Entwicklung herausgestellt hat.

11:57 Publié dans Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludwig gumplowicz, paul gottfried, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

104 años de Guerra Mundial

104 años de Guerra Mundial

El próximo 11 de noviembre se cumplirán oficialmente 104 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que las hostilidades militares, políticas, económicas y propagandísticas continúan y se prolongarán hasta en tanto sus promotores no se hagan con el control absoluto de la economía planetaria y proclamen la supremacía del Gran Israel.

Pero vayamos paso por paso: la Primera Guerra Mundial no se originó, en realidad, por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, a manos del terrorista Gavrilo Princip, integrante de la organización secreta La Mano Negra. (El crimen se perpetró el 26 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia).

La verdadera causa fue la autorización del Imperio Otomano al Segundo Reich Alemán de construir el ferrocarril Berlín-Bagdad y la negativa del Sultán de Constantinopla a entregar Palestina al movimiento sionista internacional.

El viraje del sionismo

Cuando la guerra estalló el 28 de julio de 1914, el sionismo internacional era partidario de los imperios centrales: Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, debido a que el Káiser Guillermo II de Alemania llevaba muy buena relación con el sultán de Constantinopla, Mohamed V.

El movimiento sionista encabezado por Teodoro Herzl confiaba en que el pueblo judío podría establecer su estado nacional en Palestina, gracias a la buena relación entre Berlín y Constantinopla. El sionismo internacional se puso del lado de los Aliados, (Inglaterra, Francia y Rusia) después de que Berlín propusiera a Londres la paz sobre la base del “statu quo ante”. La oferta germana garantizaba la restauración de las fronteras europeas vigentes antes del estallido de la guerra.

La situación era, en ese momento, muy favorable para los Imperios Centrales. Expongamos por qué:

-

Las tropas francesas se habían amotinado y el mariscal Pétain había tenido que reprimirlas para evitar la desbandada.

-

Las tropas rusas eran desbordadas por los soldados alemanes, austriacos y turcos. Además, el derrotismo inculcado por los líderes soviéticos, socavaba la moral de las fuerzas del Zar Nicolás II.

-

Los satélites de Londres y París (Serbia, Montenegro y Rumanía) estaban en franco repliegue.

-

La guerra submarina alemana diezmaba de manera considerable el poderío naval inglés.

-

Las tropas turcas hacían retroceder a las fuerzas británicas y el Canal de Suez podía caer ante el embate otomano.

-

Inglaterra tenía reservas alimenticias para tres semanas. Sus reservas de municiones eran todavía más exiguas.

¿Qué pasó entonces? Que el Sultán de Constantinopla no aceptó entregar Palestina al Movimiento Sionista. Eso motivó a la Zionist World Organization a ofrecer a Inglaterra todo su apoyo (incluida la entrada de Estados Unidos a la guerra) a cambio de que Londres le entregara Palestina, al final de las hostilidades, para fundar ahí su Hogar Nacional.

La pérfida Albión tuvo el cinismo de pedir el apoyo de los árabes en contra de los Imperios Centrales y de ofrecerles que, al término de la guerra, constituirían a Palestina como su estado nacional. Las consecuencias de esa política continúan. Dicho de otra manera, la guerra iniciada en 1914, prosigue. (La Segunda Guerra Mundial fue, de hecho, la continuación).

Hablemos ahora del aspecto económico y geoestratégico. Inglaterra, que había sido tradicionalmente favorable a los intereses alemanes, cambió su doctrina porque el sultán de Constantinopla, Mohamed V, autorizó al Reich alemán la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad. La citi entendió perfectamente que este ferrocarril (que iría, en realidad, desde Hamburgo hasta Basora, en el Golfo Pérsico) hacía peligrar su vieja “línea imperial”: Gibraltar, Puerto Said, Suez, Socotra, Adén, Ceylán y Hong Kong.

Recuérdese que ningún país podía entrar al Mediterráneo con la intención de comerciar con las naciones del Lejano Oriente sin la autorización de Londres. Lo mismo sucedía en el Cabo de Buena Esperanza, controlado por las fuerzas de Su Majestad.

¿Cómo iba a afectar el ferrocarril Berlín-Bagdad a Inglaterra? De manera muy sencilla. Demos dos ejemplos:

-

El camino más corto entre Alemania y La India, a través del Mediterráneo, requería de al menos tres semanas de navegación.

-

El más largo, entre Alemania y La India, circunnavegando a África, se llevaba al menos ocho semanas.

Londres trató, incluso mediante sobornos -como los que sí le funcionaron con los generales españoles de Franco en la Segunda Guerra Mundial- de que el sultán cancelara la concesión a Berlín, pero fracasó una y otra vez.

El ferrocarril Berlín-Bagdad abría la posibilidad a Alemania de trasladar tropas a La India en caso de guerra con Inglaterra, en menos de dos semanas, y de traerse el petróleo del Golfo Pérsico con mayor rapidez y sin la autorización de la gran potencia de entonces: el Reino Unido.

Sin embargo, la estrategia de dominio conlleva hacer grandes negocios a costa de el sojuzgamiento de los pueblos y el arrebato de sus recursos estratégicos, como el petróleo. Citemos dos testimonios:

-

Paul Wolfowitz, entonces subsecretario de Defensa de los Estados Unidos -y uno de los halcones más duros del Estado Profundo, declaró en 2003, que el principal motivo de la operación militar en Irak fue el petróleo de este país. (Milenio Diario, jueves 5 de junio de 2003, página 28).

-

Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, publicó en su libro La edad de la turbulencia: aventuras en un nuevo mundo, lo siguiente: “Me entristece que sea políticamente inconveniente reconocer lo que todo el mundo sabe: que la guerra de Irak fue básicamente por el petróleo”. (Milenio Diario, jueves 17 de septiembre de 2007, página 40).

La periodista Rosa Townsend reveló, por su parte, parte, los negocios del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. Leamos:

La empresa que construye las barracas, limpia las letrinas y da de comer a los soldados en la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo alrededor del mundo es la misma que dirigió el vicepresidente Dick Cheney hasta que asumió su cargo. El pentágono le ha otorgado contratos de miles de millones de dólares sin tener que pasar por un proceso normal de licitación […]. (El País, lunes 26 de agosto de 2002, página 4/Internacional).

El control del petróleo significa, pues, el control de la política, de la economía, del comercio y de la guerra, Conlleva, además, negocios particulares multimillonarios para los halcones del Estado Profundo.El Estado de I srael se implantó el 14 de mayo de 1948, en los estertores del mandato británico sobre Palestina. Lo prometido por Londres en 1916 se cumplió 32 años después, tras la liquidación definitiva de la Alemania nazi.

El Hogar Nacional Judío, sin embargo, dista mucho aún de ser la fuerza dominante en el Medio Oriente, a pesar del apoyo financiero de los grandes supracapitalistas del Sionismo Internacional, y del apoyo militar desmedido por parte de Estados Unidos.

Para que el Gran Israel se concrete es necesaria la pulverización de las naciones árabes que reclaman la titularidad legal sobre Palestina. Con tal motivo, el periodista Oded Yinon, muy vinculado en su momento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, redactó en 1982 un plan para “balcanizar” al Medio oriente.

El diplomático sirio Ghassan Abbas, explica que el Plan Yinon plantea que Israel reconfigure su entorno geopolítico mediante la balcanización de los Estados árabes situados a su alrededor, para convertirlos en Estados más pequeños y débiles.¹

Ese plan fue la continuación a la estratagema británica en Oriente Medio. Los estrategas israelíes consideraban a Irak como su mayor reto estratégico de un estado árabe, dado que Irak se perfilaba como la pieza central de la balcanización del Oriente Medio y el mundo Árabe. En Irak, sobre la base de los conceptos del Plan Yinon, los estrategas israelíes requerían la división de Irak en un estado kurdo y dos estados árabes: uno para los musulmanes chiitas y otro para los musulmanes sunitas.

El primer paso hacia el establecimiento de este plan fue una guerra entre Irak e Irán en los años 80, que el Plan Yinon contemplaba. Aparte de un Irak dividido, un mundo árabe dividido: Líbano, Egipto y Siria; la división de Irán, Turquía, Somalia y Pakistán. Para dar vida al plan sionista del Medio Oriente, los israelíes necesitan quebrar el Norte de África y el Oriente Medio, modificando el territorio en pequeños países para dominarlos. Esto es la verdadera interpretación de lo que está azotando a los países árabes bajo el nombre de “Primavera Árabe”, desde el Norte de África hasta el Magreb árabe y especialmente en Siria e Irak con los hechos ocurridos desde 2011 […].²

El 3 de septiembre de 1897, en Basilea, Suiza, el máximo dirigente del Sionismo,Teodoro Herzl, dio un plazo de 50 años para el establecimiento, consolidación y predominio del Estado Judío del Gran Israel.

El plazo venció en 1947. El Estado judío surgió en 1948 con la traición de Gran Bretaña y de Occidente al pueblo palestino. A la fecha, sin embargo, dista mucho de ser el ente dominador e indiscutible que pretende. Por lógica: la guerra iniciada en 1914, continuará, apoyada por sus modalidades especulativas y terroristas. Herzl lo exige.

Notas:

-

Ghassan Abbas, Nueva narrativa sobre: La guerra sucia en Siria. (México: Club de Periodistas de México, A.C., 2018).

-

Ibid., páginas 155-156.

11:24 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Roland Barthes et la profonde altérité russe (en 1956)

Roland Barthes et la profonde altérité russe (en 1956)

par Nicolas Bonnal

Ex: http://www.dedefensa.org

Les délires occidentaux en matière russe n’ont hélas rien de neuf. Relisons le début du journal de Dostoïevski :

« Quand il s’agit de la Russie, une imbécillité enfantine s’empare de ces mêmes hommes qui ont inventé la poudre et su compter tant d’étoiles dans le ciel qu’ils croient vraiment pouvoir les toucher. »

Dostoïevski ajoute que ces russes extra-terrestres « tiennent à la fois de l’Européen et du Barbare. On sait que notre peuple est assez ingénieux, mais qu’il manque de génie propre ; qu’il est très beau ; qu’il vit dans des cabanes de bois nommées isbas, mais que son développement intellectuel est retardé par les paralysantes gelées hivernales. »

Le russe est resté l’être inférieur et l’automate qu’il était chez Custine (lisez mon texte sur lesakerfrancophone.fr) :

« On n’ignore pas que la Russie encaserne une armée très nombreuse, mais on se figure que le soldat russe, simple mécanisme perfectionné, bois et ressort, ne pense pas, ne sent pas, ce qui explique son involontaire bravoure dans le combat ; que cet automate sans indépendance est à tous les points de vues à cent piques au-dessous du troupier français… »

C’est que le russe est pire que la lune ; il est inconnaissable :

« La Russie est ouverte à tous les Européens ; les Russes sont là, à la portée des investigations occidentales, et pourtant le caractère d’un Russe est peut-être plus mal compris en Europe que le caractère d’un Chinois ou d’un Japonais. La Russie est, pour le Vieux Monde, l’une des énigmes du Sphinx. On trouvera le mouvement perpétuel avant d’avoir saisi, en Occident, l’esprit russe, sa nature et son orientation. À ce point de vue là je crois que la Lune est explorée presque aussi complètement que la Russie. On sait qu’il y a des habitants en Russie, et voilà toute la différence. Mais quels hommes sont ces Russes ? C’est un problème, c’en est encore un, bien que les Européens croient l’avoir depuis longtemps résolu. »

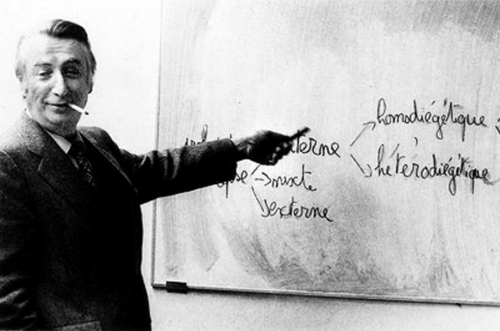

Si l’auteur de l’Idiot évoque la lune, c’est pour souligner cette altérité extra-terrestre ; mais un siècle plus tard, Barthes évoquera en riant Mars. C’est dans ses Mythologies où Barthes démonte les mécanismes de la pensée médiocre, social-radicale et petite-bourgeoise française qui reprit son envol avec Hollande :

« Le mystère des Soucoupes Volantes a d'abord été tout terrestre : on supposait que la soucoupe venait de l'inconnu soviétique, de ce monde aussi privé d'intentions claires qu'une autre planète. Et déjà cette forme du mythe contenait en germe son développement planétaire ; si la soucoupe d'engin soviétique est devenue si facilement engin martien, c'est qu'en fait la mythologie occidentale attribue au monde communiste l'altérité même d'une planète : l'URSS est un monde intermédiaire entre la Terre et Mars. »

A l’époque de Barthes (1954-56 donc) le conflit est-ouest et le délire martien doit aboutir à la mondialisation (voyez le classique de Robert Wise The day the earth stood still). Et cela donne sous notre plume acerbe :

« La grande contestation URSS-USA est donc désormais sentie comme un état coupable, parce qu'ici le danger est sans mesure avec le bon droit ; d'où le recours mythique à un regard céleste, assez puissant pour intimider les deux parties. »

La soucoupe volante c’est aussi une arme secrète, notion que les russes ont remise à la mode récemment (les articles pullulent, y compris les sceptiques). Barthes écrit :

« Les analystes de l'avenir pourront expliquer les éléments figuratifs de cette puissance, les thèmes oniriques qui la composent : la rondeur de l'engin, le lisse de son métal, cet état superlatif du monde que serait une matière sans couture : a contrario, nous comprenons mieux tout ce qui dans notre champ perceptif participe au thème du Mal : les angles, les plans irréguliers, le bruit, le discontinu des surfaces. Tout cela a déjà été minutieusement posé dans les romans d'anticipation, dont la psychose martienne ne fait que reprendre à la lettre les descriptions. »

A l’époque la SF nous rassure. Les martiens ne peuvent être que comme nous. Le caustique auteur de S/Z Seraphita ajoute :

A l’époque la SF nous rassure. Les martiens ne peuvent être que comme nous. Le caustique auteur de S/Z Seraphita ajoute :

« Ce qu'il y a de plus significatif, c'est que Mars est implicitement douée d'un déterminisme historique calqué sur celui de la Terre. Si les soucoupes sont les véhicules de géographes martiens venus observer la configuration de la Terre, comme l'a dit tout haut je ne sais quel savant américain, et comme sans doute beaucoup le pensent tout bas, c'est que l'histoire de Mars a mûri au même rythme que celle de notre monde, et produit des géographes dans le même siècle où nous avons découvert la géographie et la photographie aérienne. La seule avance est celle du véhicule lui-même, Mars n'étant ainsi qu'une Terre rêvée, douée d'ailes parfaites comme dans tout rêve d'idéalisation. »

Barthes conclut logiquement :

« Probablement que si nous débarquions à notre tour en Mars telle que nous l'avons construite, nous n'y trouverions que la Terre elle-même, et entre ces deux produits d'une même Histoire, nous ne saurions démêler lequel est le nôtre. Car pour que Mars en soit rendue au savoir géographique, il faut bien qu'elle ait eu, elle aussi, son Strabon, son Michelet, son Vidal de La Blache et, de proche en proche, les mêmes nations, les mêmes guerres, les mêmes savants et les mêmes hommes que nous. »

Barthes décrit ensuite nos réactions dans La croisière du « Batory » :

« Puisqu'il y a désormais des voyages bourgeois en Russie soviétique, la grande presse française a commencé d'élaborer quelques mythes d'assimilation de la réalité communiste. MM. Sennep et Macaigne, du Figaro, embarqués sur le Batory, ont fait dans leur journal l'essai d'un alibi nouveau, l'impossibilité de juger un pays comme la Russie en quelques jours. Foin des conclusions hâtives, déclare gravement M. Macaigne, qui se moque beaucoup de ses compagnons de voyage et de leur manie généralisatrice. »

Notre critique ajoute :

« Il est assez savoureux de voir un journal qui fait de l'antisoviétisme à longueur d'année sur des ragots mille fois plus improbables qu'un séjour réel en URSS, si court soit-il, traverser une crise d'agnosticisme et se draper noblement dans les exigences de l'objectivité scientifique, au moment même où ses envoyés peuvent enfin approcher ce dont ils parlaient si volontiers de loin et d'une manière si tranchante. »

A l’époque le journaliste du Figaro décrit la rue (voyez le délirium durant la coupe du monde de foot) :

« La rue est devenue tout d'un coup un terrain neutre, où l'on peut noter, sans prétendre conclure. Mais on devine de quelles notations il s'agit. Car cette honnête réserve n’empêche nullement le touriste Macaigne de signaler dans la vie immédiate quelques accidents disgracieux, propres à rappeler la vocation barbare de la Russie soviétique : les locomotives russes font entendre un long meuglement sans rapport avec le sifflet des nôtres ; le quai des gares est en bois ; les hôtels sont mal tenus; il y a des inscriptions chinoises sur les wagons (thème du péril jaune) ; enfin, fait qui révèle une civilisation véritablement arriérée, on ne trouve pas de bistrots en Russie, rien que du jus de poire ! »

L’important pour le bourgeois français est de rester supérieur :

« D'une manière générale, le voyage en URSS sert surtout à établir le palmarès bourgeois de la civilisation occidentale : la robe parisienne, les locomotives qui sifflent et ne meuglent pas, les bistrots, le jus de poire dépassé, et surtout, le privilège français par excellence ; Paris, c'est-à-dire un mixte de grands couturiers et de Folies-Bergères ; c'est ce trésor inaccessible qui, paraît-il, fait rêver les Russes à travers les touristes du Batory… »

C’était avant les oligarques consommateurs… Et Barthes de conclure :

« C'est donc une fois seulement qu'il a été illuminé par le soleil de la civilisation capitaliste, que le peuple russe peut être reconnu spontané, affable, généreux. Il n'y a plus alors que des avantages à dévoiler sa gentillesse débordante : elle signifie toujours une déficience du régime soviétique, une plénitude du bonheur occidental : la reconnaissance « indescriptible » de la jeune guide de l'intourist pour le médecin (de Passy) qui lui offre des bas nylon, signale en fait l'arriération économique du régime communiste et la prospérité enviable de la démocratie occidentale. »

Dans la conclusion Barthes tord le cou à la gauche bourgeoise qui bientôt prendrait le tournant sociétal (lui écrivant pour l’Observateur devait s’en rendre compte) :

« On m'a demandé s'il y avait des mythes «à gauche». Bien sûr, dans la mesure même où la gauche n'est pas la révolution. Le mythe de gauche surgit précisément au moment où la révolutionse transforme en « gauche », c'est-à-dire accepte de semasquer, de voiler son nom, de produire un méta-langage innocentet de se déformer en « Nature ».

Sous le jargon hélas vétuste le même propos : on laisse tomber le peuple et on répand des propos russophobes. La russophobie féroce remplacera férocement la révolte des masses enfouie.

Sources

Roland Barthes – Mythologies

Dostoïevski - Journal

Nicolas Bonnal – Dostoïevski et la modernité occidentale

10:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, philosophie, roland barthes, russophobie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La gauche américaine : critique d’une faillite

La gauche américaine : critique d’une faillite

par François-Bernard Huyghe

Ex: http://www.huyghe.fr

Et puis, il y a des Américains intelligents qui se souviennent que si l’on est vaincu, c’est parce que l’on perd.

Dans un autre genre, F. Thomas (Pourquoi les riches votent à gauche) reproche au démocrates d’outre-Atlantique d’avoir laissé tomber les travailleurs qui formaient leur électorat traditionnel, donc d’avoir oublié les inégalités socio-économiques au profit de « la classe de la connaissance émergente ». Traduction : ce sont sinon les bobos, du moins les bénéficiaires de la globalisation, partisans d’une société ouverte, multiculturelle, méritocratique. Ceux qui se voient comme créatifs, dans le sens de l’Histoire, et moralement supérieurs puisque réceptifs à toutes les différences, donc prêts à s’allier avec toutes les minorités.

Un troisième livre apporte quelques lueurs complémentaires : La gauche identitaire de M. Lilla. Il se penche sur l’hystérie morale qui envahit son camp. Sa thèse est qu’après les grands changements de l’ère Roosvelt (la solidarité pour le bien commun comme programme) et de l’ère Reagan (exaltation de la réussite individuelle), l’Amérique est rentrée, au moins à gauche, dans un période post-politique. Comprenez que l’on ne fait plus de projets de réforme de la société par le pouvoir de l’État ou que l’on ne pense plus les rapports politiques comme affrontements d’intérêts et de valeurs, mais comme des problèmes moraux (et nous ajouterions anthropologiques : les ouverts contre les brutes). Pour Lilla, la gauche américaine révoltée dans les années 60/ 70 contre une Amérique ultra-conformiste, inégalitaire et impérialiste, n’a pas seulement abandonné les classes laborieuses. Elle ne s’est pas seulement choisi d’autres alliés (Noirs, hispaniques, femmes, homosexuels) pour accomplir les principes égalitaires diversitaires d’une société qu’elle approuvait globalement (ou du moins la gauche éduquée recrutée sur les grands campus).

Avec deux dérives dans ce mouvement de libération / dénonciation tous azimuts. La dérive communautaire : l’individualise anthropologique conduit à ne plus considérer les citoyens que comme des composés multi-appartenance (Noir, homo, etc.) parce que multi-souffrance. La dérive politique : puisqu’il ne s’agit plus que de dénoncer des méchancetés, on ne comprend plus la notion de Bien commun et moins encore celle de projet politique (avec ce que cela comporte de conquête de l’opinion, de force symbolique, mais aussi d’alliance de catégories et d’intérêts.

Pour reprendre la meilleure métaphore de Lilla : c’est « le modèle Facebook de l’identité : le moi comme page d’accueil que j’élabore à l’instar d’une marque personnelle, lié aux autres à travers des associations que je peux « liker » ou pas à volonté... Le modèle Facebook de l’identité a également inspiré un modèle Facebook de l’engagement politique...le modèle Facebook est entièrement consacré au moi, mon moi chéri, et non à nos histoires communes, ni bien commun, ni même aux idées. Les jeunes gens de gauche - par contraste avec ceux de droite - sont moisn enclins de nos jours à relier leurs engagements à un ensemble d’idées politiques. Ils sont beaucoup plus enclins à dire qu’ils sont engagés politiquement en tant que X, concernés par les autres X, et concernés par les problèmes concernant la Xitude »

Dans les trois livres de déploration et de remords, l’idée que la gauche américaine a démissionné, donc que plus elle paraît triompher comme idéologie ou comme pensée spontanée des médias et des élites, plus elle abandonne à son adversaire le terrain de la citoyenneté et de la solidarité. C’est sans doute une idée vraie et à laquelle réfléchir chez nous.

09:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gauche américaine, états-unis, amérique du nord, politique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook