La Chine connaît une progression économique et technologique fulgurante, perçue par les États-Unis comme une menace à leur hégémonie mondiale.

Des chiffres : en parité de pouvoir d’achat, le PIB de la Chine s’élevait, en 2017, à 21 219 milliards de dollars; celui des USA : 17 762. Entre 1980 et 2015, le PIB chinois par habitant est passé de 194 $ à 9 174$ (en dollars constants de 2015).

Plus encore, cette montée en puissance de la Chine et de son modèle de développement capitaliste à forte teneur nationaliste ébranlent les certitudes libre-échangistes néolibérales et obligent tout le monde à repenser l’ordre géopolitique international instauré par les États-Unis à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale.

De leur côté, les États-Unis de Trump versent également dans le nationalisme économique. Donald Trump critique durement ses prédécesseurs, les accusant d’avoir «mené une politique agressive de globalisation [qui] a déplacé nos emplois, notre richesse et nos usines à l’étranger». Il dénonce «une classe dirigeante qui vénère le globalisme plutôt que l’américanisme». Il propose l’américanisme : America First! Comment y parvenir? Trump croit que c’est en réduisant le déficit commercial des États-Unis, ce qui aurait pour effet de ravigoter la production nationale.

La guerre des tarifs pour forcer l’ouverture de la Chine aux produits made in USA

Trump s’attaque donc principalement à la Chine, le pays avec lequel la balance commerciale des États-Unis s’avère la plus déficitaire : plus de 380 milliards de dollars annuellement.

Il accuse la Chine d’enfreindre les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Et il blâme l’OMC de ne point contraindre la Chine à ouvrir davantage son marché aux produits et services états-uniens.

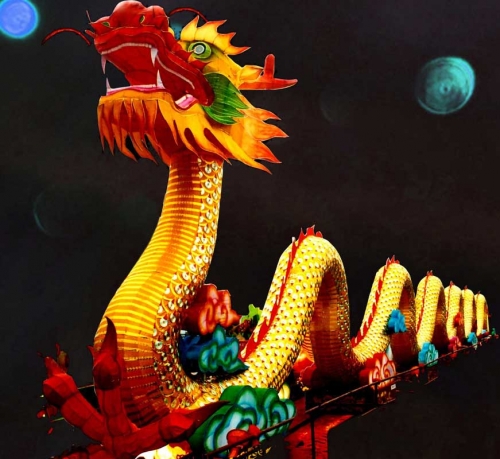

En janvier 2018, un an après son installation à la Maison Blanche, Trump engage le combat qui pourrait se révéler comme le grand affrontement du XXIe siècle. Il impose des tarifs douaniers d’abord sur les panneaux solaires et des appareils ménagers que les États-Unis importent par centaines de millions. Puis en mars, il signe un décret instaurant des tarifs de 25% sur l’aluminium et 10% sur l’acier. La Chine riposte en imposant à son tour des tarifs là où ça fait mal : les produits agricoles. S’ensuit une escalade préjudiciable pour les deux parties qui décident de négocier. À ce jour, les négociations n’aboutissent pas, car Trump veut faire plier la Chine, pour finalement l’affaiblir et la replonger dans le sous-développement. Mais le dragon ne reculera pas.

Dans cette guerre des tarifs, le peuple chinois s’est massivement rangé derrière ses dirigeants, malgré les inconvénients qu’il en subit et le régime dictatorial qui lui est imposé. Pourquoi ? Parce que cette guerre commerciale apparaît aux Chinois comme une réplique de l’odieuse Guerre de l’opium. Si les Occidentaux ont aujourd’hui oublié ou minimisé ce conflit qui a mis la Chine à genoux, les Chinois, eux, se souviennent.

La Guerre de l’opium pour forcer l’ouverture de la Chine aux produits made in Britain

Elle se voyait comme le cœur du monde. La Chine, le fier et autosuffisant Empire du Milieu, qui avait inventé la soie, la porcelaine, l’imprimerie, la boussole… et le thé. Pour se procurer ces produits de luxe, l’Europe d’alors, technologiquement arriérée, avait ouvert un long corridor terrestre : la Route de la soie.

Au début du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne importe une quantité toujours croissante de thé, de soie et de porcelaine - significativement appelé china en anglais. Elle paie en lingots d’or et d’argent. La Chine n’accepte pas d’autres paiements. Quand les Anglais voulurent lui vendre certaines marchandises pour équilibrer leur balance commerciale, les Chinois s’excusèrent : «Nous n’avons besoin de rien».

Qu’à cela ne tienne! Les commerçants britanniques, impatients de pénétrer ce prodigieux marché de 400 millions d’habitants, décident d’y aller par la bande. Un vaste réseau de contrebandiers s’organise. Le produit phare de ce commerce illégal provient de l’Inde, la colonie britannique voisine : le pavot, d’où l’on extrait l’opium.

Dans les années 1830, il entre en Chine une quantité fabuleuse d’opium : 1 400 000 tonnes annuellement. Les fumeries se multiplient. Au point que les effets dépravants de l’opium se font sentir sur les travailleurs. L’économie devient moins productive.

En 1839, l’empereur décide d’intervenir. Cette fois, il prend les grands moyens : interdiction absolue d’importer et de consommer de l’opium, accompagnée de sanctions sévères, pouvant aller jusqu’à la peine de mort. Il ordonne la destruction des fumeries et fait brûler ou jeter à la mer les tonnes d’opium trouvées dans le pays.

À Londres, les membres du Parlement de mèche avec les marchands contrebandiers s’en offusquent : casus belli!. Il faut déclarer la guerre à «ce pays obstructionniste qui refuse les bénédictions du libre-échange».

Bientôt, les canonnières britanniques se pointent et bombardent les ports chinois. L’empereur ne dispose pas d’une marine capable de les repousser. En 1841, un détachement anglais prend possession de l’île de Hong Kong.

Obligé de négocier, l’empereur se soumet. Il signe, en 1842, le Traité de Nankin, qui cède Hong Kong aux Britanniques, ouvre cinq ports au libre-échange et à la libre entrée de l’opium qui va inonder encore davantage le pays. Les États-Unis, la France et une douzaine de pays prédateurs profiteront de cette brèche ouverte par l’Angleterre pour s’y engouffrer et prélever leur part du gâteau.

Le traité de Nankin, le premier des traités inégaux imposés à la Chine, entame pour celle-ci un siècle d’humiliations. Elle restera dominée par les puissances occidentales jusqu’en 1949.

En 1911, la Chine impériale, millénaire, inventive, s’effondre. Elle s’ouvre à la rapacité de l’Occident et entre bon gré mal gré dans l’ère industrielle.

Aujourd’hui encore, les Chinois appellent cette période coloniale, qui a duré de 1839 à 1949, «le siècle de l’humiliation». En Chine, nombre de livres d’histoire divisent l’histoire du pays en deux grandes époques; non pas celles d’avant et d’après Mao, comme on pourrait s’y attendre, mais celles d’avant et d’après les Guerres de l’opium.

Que veut la Chine d’aujourd’hui?

Aujourd’hui, que cherche la Chine de Xi Jinping[1]? Lui et les dirigeants chinois poursuivent trois objectifs majeurs :

- La Chine veut abord s’affranchir définitivement de la dépendance envers les puissances étrangères et de leur domination. Comment? En maîtrisant les filières technologiques les plus avancées dans tous les domaines. Le fer de lance, emblème de cette politique, c’est Huawei. Une compagnie privée devenue le premier fournisseur mondial d’équipements pour les entreprises de téléphonie et d’internet. Elle détient une avance notable dans le développement de la téléphonie mobile, ultra rapide, de cinquième génération : le 5G. De quoi affoler les élites états-uniennes qui considèrent la haute technologie numérique comme la ligne de front dans la guerre pour l’hégémonie mondiale. C’est la raison pour laquelle Trump a demandé au gouvernement canadien de procéder à l’arrestation de madame Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, qui faisait une escale à Vancouver. Justin Trudeau, en fidèle tâcheron de l’Oncle Sam, a obtempéré. Mal lui en prit, car la Chine ne lui pardonne pas cette intrusion et punit le Canada.

- Deuxièmement, la Chine veut reprendre sa place au centre des affaires du monde. Derrière la guerre commerciale en cours se profile une guerre de pouvoir[2]. Contrairement à l’URSS qui, au temps de la guerre froide, visait à renverser les États-Unis et le système capitaliste, la Chine ne vise pas le renversement des États-Unis, ni la destruction du capitalisme. Alors que L’URSS boudait les organisations internationales, la Chine y adhère de plain-pied… à sa manière. Elle s’inscrit dans la globalisation capitaliste, tout en maintenant jalousement son indépendance.

- Troisièmement, la Chine vise à consolider son hégémonie régionale sur toute l’Asie du Sud-Est : du Japon à l’Australie en passant par l’Indonésie. Pour ce faire, elle parraine deux imposantes organisations : 1) Le Partenariat économique régional global (PERG) lancé en 2012, qui regroupe 15 pays; un accord de libre-échange qui laisse plus d’autonomie aux gouvernements nationaux, contrairement au néolibre-échange occidental qui fait primer le marché sur le politique. 2) L’Organisation de Coopération de Shanghai, créé en 1996, qui regroupe six pays : La Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghzistan, le Tadjikistan et Ouzbékistan. Il s’agit d’une alliance politique, économique et militaire eurasienne. En outre, elle lance des initiatives pharaoniques, comme la nouvelle Route de la soie, dont le but est de relier la Chine à l’Europe, en passant par l’Afrique.

Le retour des nations

Devenue une actrice majeure de la mondialisation économique, la Chine s’est mise en frais de refonder les règles du capitalisme. C’est ainsi que nous voyons se redessiner sous nos yeux une nouvelle articulation entre l’économique et le politique. Alors que la classe politique occidentale embrasse sans réserve la doctrine néolibérale qui prône la primauté du marché sur le politique, les dirigeants chinois ont une autre vision, très claire : l’économie au service de la grandeur de la Chine et du recouvrement de sa position de grande puissance au cœur des affaires du monde. Pour cela, elle fait intervenir la main visible de l’État, plutôt que de laisser faire la main invisible du marché.

Partout dans le monde, du Chili au Liban en passant par l’Algérie, les peuples se soulèvent pour recouvrer la maîtrise de leur destin. Serait-ce le retour de la souveraineté des nations trop longtemps sacrifiée sur l’autel du néolibéralisme et du néolibre-échange?

jacquesbgelinas.com

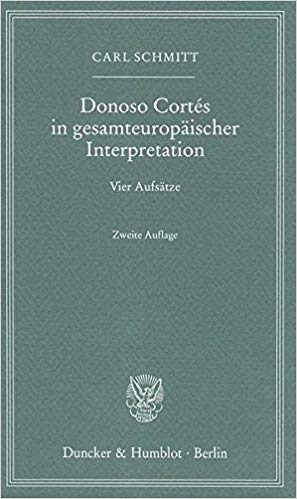

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux textes proprement dits de Carl Schmitt mais il faut attendre la page 157 de l'ouvrage, dans une étude intitulée Catholicisme romain et forme politique datant de 1923, pour que le nom de Cortés apparaisse, d'ailleurs de façon tout à fait anecdotique. Cette étude, plus ample que la première, intitulée Visibilité de l’Église et qui ne nous intéresse que par sa mention d'une paradoxale quoique rigoureuse légalité du Diable (4), mentionne donc le nom de l'essayiste espagnol et, ô surprise, celui d'Ernest Hello (cf. p. 180) mais, plus qu'une approche de Cortés, elle s'intéresse à l'absence de toute forme de représentation symbolique dans le monde technico-économique contemporain, à la différence de ce qui se produisait dans la société occidentale du Moyen Âge. Alors, la représentation, ce que nous pourrions sans trop de mal je crois appeler la visibilité au sens que Schmitt donne à ce mot, conférait «à la personne du représentant une dignité propre, car le représentant d'une valeur élevée ne [pouvait] être dénué de valeur» tandis que, désormais, «on ne peut pas représenter devant des automates ou des machines, aussi peu qu'eux-mêmes ne peuvent représenter ou être représentés» car, si l’État «est devenu Léviathan, c'est qu'il a disparu du monde du représentatif». Carl Schmitt fait ainsi remarquer que «l'absence d'image et de représentation de l'entreprise moderne va chercher ses symboles dans une autre époque, car la machine est sans tradition, et elle est si peu capable d'images que même la République russe des soviets n'a pas trouvé d'autre symbole», pour l'illustration de ce que nous pourrions considérer comme étant ses armoiries, «que la faucille et le marteau» (p. 170). Suit une très belle analyse de la rhétorique de Bossuet, qualifiée de «discours représentatif» qui «ne passe pas son temps à discuter et à raisonner» et qui est plus que de la musique : «elle est une dignité humaine rendue visible par la rationalité du langage qui se forme», ce qui suppose «une hiérarchie, car la résonance spirituelle de la grande rhétorique procède de la foi en la représentation que revendique l'orateur» (p. 172), autrement dit un monde supérieur garant de celui où faire triompher un discours qui s'ente lui-même sur la Parole. Le décisionnisme, vu de cette manière, pourrait n'être qu'un pis-aller, une tentative, sans doute désespérée, de fonder ex abrupto une légitimité en prenant de vitesse l'ennemi qui, lui, n'aura pas su ou voulu tirer les conséquences de la mort de Dieu dans l'hic et nunc d'un monde quadrillé et soumis par la Machine, fruit tavelé d'une Raison devenue folle et tournant à vide. Il y a donc quelque chose de prométhéen dans la décision radicale de celui qui décide d'imposer sa vision du monde, dictateur ou empereur-Dieu régnant sur le désert qu'est la réalité profonde du monde moderne.

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux textes proprement dits de Carl Schmitt mais il faut attendre la page 157 de l'ouvrage, dans une étude intitulée Catholicisme romain et forme politique datant de 1923, pour que le nom de Cortés apparaisse, d'ailleurs de façon tout à fait anecdotique. Cette étude, plus ample que la première, intitulée Visibilité de l’Église et qui ne nous intéresse que par sa mention d'une paradoxale quoique rigoureuse légalité du Diable (4), mentionne donc le nom de l'essayiste espagnol et, ô surprise, celui d'Ernest Hello (cf. p. 180) mais, plus qu'une approche de Cortés, elle s'intéresse à l'absence de toute forme de représentation symbolique dans le monde technico-économique contemporain, à la différence de ce qui se produisait dans la société occidentale du Moyen Âge. Alors, la représentation, ce que nous pourrions sans trop de mal je crois appeler la visibilité au sens que Schmitt donne à ce mot, conférait «à la personne du représentant une dignité propre, car le représentant d'une valeur élevée ne [pouvait] être dénué de valeur» tandis que, désormais, «on ne peut pas représenter devant des automates ou des machines, aussi peu qu'eux-mêmes ne peuvent représenter ou être représentés» car, si l’État «est devenu Léviathan, c'est qu'il a disparu du monde du représentatif». Carl Schmitt fait ainsi remarquer que «l'absence d'image et de représentation de l'entreprise moderne va chercher ses symboles dans une autre époque, car la machine est sans tradition, et elle est si peu capable d'images que même la République russe des soviets n'a pas trouvé d'autre symbole», pour l'illustration de ce que nous pourrions considérer comme étant ses armoiries, «que la faucille et le marteau» (p. 170). Suit une très belle analyse de la rhétorique de Bossuet, qualifiée de «discours représentatif» qui «ne passe pas son temps à discuter et à raisonner» et qui est plus que de la musique : «elle est une dignité humaine rendue visible par la rationalité du langage qui se forme», ce qui suppose «une hiérarchie, car la résonance spirituelle de la grande rhétorique procède de la foi en la représentation que revendique l'orateur» (p. 172), autrement dit un monde supérieur garant de celui où faire triompher un discours qui s'ente lui-même sur la Parole. Le décisionnisme, vu de cette manière, pourrait n'être qu'un pis-aller, une tentative, sans doute désespérée, de fonder ex abrupto une légitimité en prenant de vitesse l'ennemi qui, lui, n'aura pas su ou voulu tirer les conséquences de la mort de Dieu dans l'hic et nunc d'un monde quadrillé et soumis par la Machine, fruit tavelé d'une Raison devenue folle et tournant à vide. Il y a donc quelque chose de prométhéen dans la décision radicale de celui qui décide d'imposer sa vision du monde, dictateur ou empereur-Dieu régnant sur le désert qu'est la réalité profonde du monde moderne. Voilà bien ce qui fascine Carl Schmitt lorsqu'il lit la prose de Donoso Cortés, éblouissante de virtuosité comme a pu le remarquer, selon lui et «avec un jugement critique sûr» (p. 217), un Barbey d'Aurevilly : son intransigeance radicale, non pas certes sur les arrangements circonstanciels politiques, car il fut un excellent diplomate, que sur la nécessité, pour le temps qui vient, de prendre les décisions qui s'imposent, aussi dures qu'elles puissent paraître, Carl Schmitt faisant à ce titre remarquer que Donoso Cortés est l'auteur de «la phrase la plus extrême du XIXe siècle : le jour des anéantissements [ou plutôt : des négations] radicaux et des affirmations souveraines arrive», «llega el dia de las negaciones radicales y des las afirmaciones soberanas» (p. 218), une phrase dont chacun des termes est bien évidemment plus que jamais valable à notre époque, mais qui est devenue parfaitement inaudible.

Voilà bien ce qui fascine Carl Schmitt lorsqu'il lit la prose de Donoso Cortés, éblouissante de virtuosité comme a pu le remarquer, selon lui et «avec un jugement critique sûr» (p. 217), un Barbey d'Aurevilly : son intransigeance radicale, non pas certes sur les arrangements circonstanciels politiques, car il fut un excellent diplomate, que sur la nécessité, pour le temps qui vient, de prendre les décisions qui s'imposent, aussi dures qu'elles puissent paraître, Carl Schmitt faisant à ce titre remarquer que Donoso Cortés est l'auteur de «la phrase la plus extrême du XIXe siècle : le jour des anéantissements [ou plutôt : des négations] radicaux et des affirmations souveraines arrive», «llega el dia de las negaciones radicales y des las afirmaciones soberanas» (p. 218), une phrase dont chacun des termes est bien évidemment plus que jamais valable à notre époque, mais qui est devenue parfaitement inaudible.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg