vendredi, 28 novembre 2025

En route vers une union militaire ? - Des milliards pour l’armement et plus encore : l’UE lance un programme pour le lobby de la défense

En route vers une union militaire ?

Des milliards pour l’armement et plus encore: l’UE lance un programme pour le lobby de la défense

Source: https://derstatus.at/globalismus/milliarden-fur-waffen-co...

Notre bel argent de bons contribuables sera consacré à leur armement: Bruxelles lance l'«European Defence Industry Program» (EDIP). Son objectif: que les pays de l’UE développent, achètent et produisent conjointement des armes, des munitions et d’autres équipements militaires. À cet effet, l’UE prévoit de dépenser pas moins de 1,5 milliard d’euros dans les deux prochaines années. À cela s’ajoutent de nouvelles aides financières à Kiev.

Le programme d’armement EDIP joue sur tous les tableaux

Une grande euphorie accompagne la progression du projet, du côté des représentants des familles politiques du système à Bruxelles. Le principal négociateur pour le budget, et ministre danois des Finances d'obédience social-démocrate, Nicolai Wammen, se réjouit de l’augmentation des dépenses militaires de l’UE qui passent à 2,8 milliards d’euros — soit un doublement depuis 2023 — et parle d’un budget «fort et résilient» dans ce domaine. François-Xavier Bellamy, négociateur de l’UE pour l’industrie, la recherche et l’énergie, est également très enthousiaste: «Nous veillons à ce que les pays européens investissent dans des armes qui leur garantissent une autonomie totale d’action.»

Il évoque des « décennies de dépendances dangereuses » qui auraient menacé la «souveraineté de nos démocraties». Le programme EDIP renforce la «base industrielle» et garantit que les armées des pays de l’UE «disposent des moyens pour remplir leur mission». La participation de l’industrie de défense ukrainienne, également, est particulièrement saluée dans la famille politique, comme l’explique Michael Gahler, député de la CDU allemande et négociateur du PPE au comité de la défense de l’UE. Cependant, il regrette que le 1,5 milliard d’euros débloqué par Bruxelles soit encore «bien trop faible» à son goût…

Économie de guerre de l’UE: l’Autriche neutre, elle aussi, finance le projet

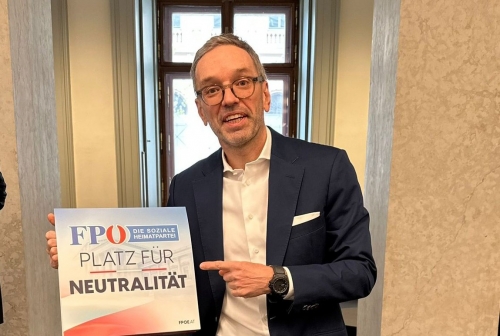

La FPÖ pressent déjà le pire en lien avec ces annonces. La députée européenne de la FPÖ, Petra Steger (photo), a déclaré: «L’Union européenne fait un pas colossal vers une union militaire, et le gouvernement autrichien est en première ligne. Ce qui est présenté ici sous le nom de European Defence Industry Programme n’est rien d’autre que le début d’une économie de guerre à l’échelle de l’UE.» À l’avenir, les États membres pourront se faire subventionner jusqu’à 100 % des coûts de leurs projets de défense par l’UE.

Cela n’est pas bon non plus pour la neutralité autrichienne: «Ainsi, nous, en tant que contributeurs nets autrichiens, finançons directement la militarisation d’autres pays. Encore plus de redistribution, encore plus de folie des armements — plus vite, plus grand, plus cher que jamais. C’est la rupture définitive avec un projet qui a commencé comme une union pour la paix.» Que l’Ukraine reçoive en plus 5,9 milliards d’euros de Bruxelles énerve la députée: «L’UE injecte des milliards dans la production militaire ukrainienne — nouvelles usines, licences de production, achats conjoints — et cela dans un pays qui est dans l’actualité depuis des mois à cause de colossaux scandales de corruption.»

Diplomatie plutôt qu’une «folie militariste délirante»

Il ne s’agit «pas seulement de préparer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, mais aussi de préparer l’adhésion de l’UE à la guerre en Ukraine !» Selon Mme Steger, cela montre une fois de plus: « L’UE n’a aucun intérêt à la paix. Alors que le monde parle de solutions pacifiques possibles, Bruxelles prépare un conflit sur le long terme.» La responsabilité revient maintenant au gouvernement allemand: «Ceux qui participent à cette démarche foulent délibérément aux pieds la neutralité permanente. L’Autriche est progressivement entraînée dans une union militaire. [...] L’Europe a besoin de diplomatie, de paix et de bon sens, pas d’une folie militariste ! »

Dimanche déjà, le secrétaire général de la FPÖ, Michael Schnedlitz, a critiqué la prestation de la ministre des Affaires étrangères, membre du parti libéral NEOS, Beate Meinl-Reisinger, lors de la conférence de presse à la radio autrichienne ORF. Elle y a encore plaidé pour la création d’une armée européenne. Selon la vision de la FPÖ, c’est non: « Si la ministre des Affaires étrangères veut vraiment donner un signal pour la paix en Ukraine, alors elle doit proposer l’Autriche comme lieu pour des négociations sérieuses de paix. La neutralité autrichienne n’est pas un instrument pour ses fantasmes d’armée européenne — elle doit enfin s’engager pour la paix et la diplomatie.» Ses fantasmes ne correspondent pas à l’attitude qu'attendent les citoyens et sont « stupides et dangereux».

Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++

19:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, actualité, affaires européennes, autriche, union europeénne, défense |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 27 novembre 2025

Georg Mayer (FPÖ): «L'UE conduit l'Europe vers une dépendance dangereuse – ce sont nos entreprises locales qui en font les frais»

Georg Mayer (FPÖ): «L'UE conduit l'Europe vers une dépendance dangereuse – ce sont nos entreprises locales qui en font les frais»

Par Georg Mayer

Source: https://www.fpoe.eu/mayer-eu-steuert-europa-in-eine-gefae...

« Avec sa politique industrielle idéologisée, la Commission européenne a conduit l'Europe vers une dépendance extrêmement dangereuse vis-à-vis de la Chine – et tente désormais de masquer les problèmes qu'elle a elle-même causés en maniant à tour de bras des vocables-slogans tels que le « dérisquage ». En réalité, nous assistons à une désindustrialisation provoquée par Bruxelles, explique Georg Mayer, député européen de la FPÖ autrichienne, à l'occasion du débat en session plénière sur les restrictions chinoises à l'exportation.

Mayer souligne que l'UE a imposé pendant des années des exigences climatiques excessives, a posé une interdiction totalement inappropriée des moteurs à combustion et imposé une bureaucratie toujours plus lourde, qui ont considérablement affaibli la base industrielle de l'Europe. "Alors que d'autres régions du monde renforcent leur industrie, l'UE chasse systématiquement notre production hors d'Europe. Et maintenant, on s'étonne que la Chine tire parti de sa position? Cette évolution était prévisible", déclare M. Mayer.

La ligne de conduite de la Commission, qui pourrait conduire l'Europe à une confrontation avec la Chine, est particulièrement dangereuse: «Une escalade du conflit serait suicidaire sur le plan économique. La Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Europe. Ceux qui brandissent des gestes menaçants mettent en danger notre prospérité. » Ce sont surtout les entreprises locales qui en font les frais: « Ce ne sont pas les élites bruxelloises qui paient la facture, mais nos entreprises locales, celles qui garantissent chaque jour des emplois et créent de la valeur ajoutée.

Mayer exige un changement radical de mentalité

« Il faut mettre fin à cette mauvaise orientation idéologique. L'Europe n'a pas besoin de petits jeux géopolitiques, mais, enfin, d'une politique qui renforce notre industrie, assure la sécurité d'approvisionnement et rétablisse la compétitivité. »

Le FPÖ continuera à « s'opposer aux dérives autodestructrices de Bruxelles » et à réclamer une politique industrielle raisonnable qui remette l'Europe sur les rails sur le plan économique.

Georg Mayer

- Membre de la commission des pétitions (PETI);

- Membre suppléant de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE).

18:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : fpö, georg mayer, autriche, europe, union européenne, affaires européennes, désindustrialisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 octobre 2025

Petra Steger: «L'interdiction d'importer du gaz russe dans l'UE est un suicide économique!»

Petra Steger: «L'interdiction d'importer du gaz russe dans l'UE est un suicide économique!»

Par Petra Steger

La députée européenne de la FPÖ autrichienne, Petra Steger, critique avec virulence l'interdiction définitive d'importer du gaz naturel russe jusqu'à fin 2027, laquelle doit être votée aujourd'hui par le Conseil des ministres de l'UE: «Une interdiction totale des importations de gaz naturel russe équivaut à un suicide économique. L'UE se dirige ainsi sciemment vers une spirale descendante de désindustrialisation, de hausse rapide du chômage et de perte irréversible de compétitivité internationale. De tels volumes d'importation ne peuvent tout simplement pas être compensés dans un avenir prévisible, et certainement pas à des conditions économiquement viables. Le gaz naturel liquéfié (GNL) est non seulement beaucoup plus cher, mais il pose également d'énormes défis logistiques et écologiques ».

Selon Mme Steger, l'industrie européenne est déjà soumise à une pression énorme: « Les prix de l'énergie, qui sont supérieurs à la moyenne depuis des années, poussent de nombreuses entreprises à délocaliser leur production hors d'Europe. Une nouvelle augmentation des coûts, provoquée par une politique énergétique motivée par des considérations idéologiques, accélérerait considérablement cet exode et détruirait des dizaines de milliers d'emplois».

Dans ce contexte, Mme Steger critique tout aussi vivement le gouvernement fédéral autrichien: «Un gouvernement qui agit dans l'intérêt de sa propre population n'aurait pas dû faire autre chose que d'opposer aujourd'hui un veto clair et net à cette question cruciale. Mais au lieu de s'engager résolument en faveur d'un approvisionnement énergétique sûr et abordable, condition indispensable à la performance économique et à la cohésion sociale, on suit aveuglément, cette fois encore, les directives irréalistes de Bruxelles».

En conclusion, la députée européenne de la FPÖ réclame un changement de cap fondamental dans la politique énergétique et les sanctions européennes: «Il faut revenir à la raison économique, respecter strictement notre neutralité et reconquérir de manière cohérente la souveraineté énergétique nationale. Ceux qui, par obstination idéologique, excluent catégoriquement l'achat de gaz russe bon marché mettent en danger non seulement la base industrielle de l'Europe, mais aussi notre prospérité, notre stabilité sociale et, en fin de compte, la paix intérieure de notre continent».

Petra Steger

Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE);

Membre suppléante de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE);

Membre suppléante de la commission de la sécurité et de la défense (SEDE).

21:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, autriche, gaz, gaz russe, hydrocarbures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 septembre 2025

Roman Haider sur les objectifs climatiques de l’UE: “90 % de CO₂ en moins = 100 % d’autodestruction!”

Roman Haider sur les objectifs climatiques de l’UE: “90 % de CO₂ en moins = 100 % d’autodestruction!”

Le report de la décision au Conseil européen doit être saluer

Par Roman Haider

Source: https://www.fpoe.eu/haider-zu-eu-klimazielen-90-prozent-w...

“Réduire de 90 % les émissions de CO₂ signifie en réalité pour les citoyens 100 % de coûts en plus et, de fait, zéro perspective d’avenir meilleur”, avertit le député européen de la FPÖ, Me Roman Haider. Avec le nouvel objectif pour 2040, la Commission européenne pousse délibérément des millions de personnes supplémentaires vers la pauvreté, la dépendance et le chômage.

“Déjà, l’objectif de 55% pour 2030 a fait exploser les prix de l’énergie, ruiné des entreprises et détruit des emplois. Mais cela était encore l’étape la plus facile, les économies dites ‘bon marché’. Si l’objectif de 90% est appliqué, comme proposé par la Commission, alors se chauffer deviendra un luxe, conduire une voiture sera hors de prix et des dizaines de milliers d’emplois partiront en Inde, en Chine et en Turquie”, critique sévèrement Haider.

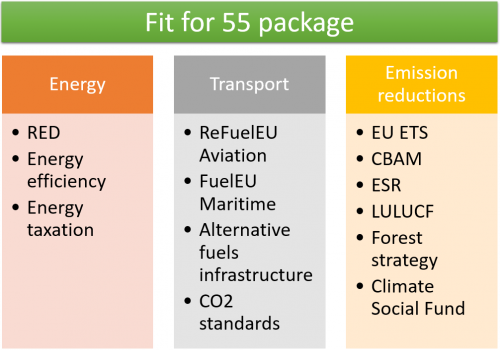

“Le paquet ‘Fit for 55’ est un exemple type de sur-réglementation. L’extension du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) au chauffage et au transport touche chaque citoyen, mais n’apporte aucun progrès mesurable, hormis des recettes supplémentaires pour le ministre des Finances.”

“Il faut bien se chauffer et aller travailler, ce n’est pas un loisir. S’y ajoutent la hausse des coûts pour l’industrie et l’interdiction des moteurs à combustion. Si l’on veut encore intensifier cette voie, vouée à l’échec, c’est tout simplement de la pure folie”, constate Haider.

Les conséquences sont claires: pour atteindre l'objectif de "moins 90% de CO₂", il y aura une avalanche de bureaucratie supplémentaire, des coûts énergétiques encore plus élevés et, avec pour résultat, la perte totale de notre compétitivité et une dépendance irrémédiable envers des pays tiers. “Ce n’est pas une politique climatique, c’est de la planification économique à la soviétique peinte en vert. Nous avons besoin d’innovation et de liberté, pas d’une réglementation de notre vie et de notre économie dans les moindres détails”, conclut Haider.

Alors que l’UE n’est responsable que de 7% des émissions mondiales, la Chine et l’Inde en représentent plus de 40% – sans qu'elles n'aient souscrit à des engagements contraignants. “Nous ruinons nos citoyens et notre économie, pendant que nos concurrents rient et prospèrent. L’UE se légitimait autrefois en nous protégeant à l’extérieur et en offrant plus de libertés à l’intérieur. Mais depuis que la Commission cède à tous les caprices des activistes climatiques, c’est exactement le contraire: non seulement les fondements de notre économie sont en danger, mais la poursuite de cette politique fait également exploser les fondements de l’UE. On ne peut pas longtemps agir contre ses propres intérêts juste pour briller lors des sommets climatiques internationaux”, explique Haider.

“L’Europe a besoin d’innovation et de liberté – pas de paternalisme, d’interdictions et d’économie planifiée depuis Bruxelles. Nous nous battons au Parlement pour un rejet clair de cette trajectoire destructrice et pour une fin du Green Deal dans son ensemble”, conclut Haider.

Qui est Roman Haider?

Porte-parole du groupe FPÖ au sein de la commission des transports (TRAN) | Membre de la commission de l’environnement (ENVI)

19:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fausse écologie, actualité, europe, affaires européennes, roman haider, autriche, fpö, fit for 55, écologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 septembre 2025

Harald Vilimsky: «L'UE dans un état lamentable – Ursula von der Leyen a conduit l'Europe au bord du gouffre»

Harald Vilimsky: «L'UE dans un état lamentable – Ursula von der Leyen a conduit l'Europe au bord du gouffre»

Cette Commission et sa présidente doivent enfin tirer leur révérence et ouvrir la voie à un avenir radieux pour l'Europe et ses grands États.

Par Harald Vilimsky

Source: https://www.fpoe.eu/vilimsky-eu-in-erbaermlichem-zustand-...

« L'état de l'Union européenne n'a jamais été aussi déplorable. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et ses commissaires ont conduit notre continent et ses grands États au bord du gouffre sur les plans économique, culturel et social », a déclaré aujourd'hui Harald Vilimsky, chef de la délégation du FPÖ au Parlement européen, lors du débat sur la situation de l'UE en séance plénière à Strasbourg.

Pendant la pandémie de coronavirus, l'UE a provoqué une vague gigantesque de dettes avec des confinements et des achats de vaccins des plus discutables. Les citoyens ont été privés de leur liberté, les troubles psychologiques et les problèmes de santé ont considérablement augmenté. Selon M. Vilimsky, l'UE bloque encore aujourd'hui toute enquête sérieuse sur ces thématiques.

Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Union agit comme un fauteur de guerre, a adopté près de 20 paquets de sanctions qui touchent principalement l'Europe elle-même, laquelle se positionne ainsi comme un perdant géopolitique de premier ordre. « La politique menée par l'UE est une honte », a souligné M. Vilimsky.

Sur le plan économique également, l'UE se dirige vers la catastrophe: la politique ratée du Green Deal menace la survie de l'industrie automobile européenne, détruit des centaines de milliers d'emplois et prive de très nombreuses familles de leurs perspectives d'avenir. Dans le même temps, la Commission s'impose comme le contrôleur suprême du numérique, restreint la liberté d'expression et va à l'encontre de tout ce que l'Europe représentait au départ: la paix, la liberté, la sécurité et la prospérité. Au lieu de cela, on assiste à l'émergence néfaste d'un bellicisme, à des crises économiques qui sont auto-infligées, à un terrorisme importé, à de l'antisémitisme et à un climat d'oppression.

« Cette Commission et sa présidente doivent enfin tirer leur révérence et ouvrir ainsi la voie à un avenir meilleur pour l'Europe et ses grands États. Sinon, von der Leyen et ses acolytes entreront dans les livres d'histoire comme les destructeurs de l'Europe. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des personnalités capables de corriger progressivement les graves dérives actuelles. L'Alliance des patriotes est prête à relever ce défi, avec le soutien croissant de la population », a conclu M. Vilimsky.

Qui est Harald Vilimsky?

Chef de délégation FPÖ au Parlement européen | Membre de la commission des affaires étrangères (AFET) | Membre suppléant de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)

17:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : harald vilimsky, actualité, europe, affaires européennes, autriche, fpö |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 09 septembre 2025

Petra Steger: « Les projets d'Ursula von der Leyen concernant les troupes européennes relèvent du bellicisme et constituent une trahison du projet de paix européen ! »

Petra Steger: « Les projets d'Ursula von der Leyen concernant les troupes européennes relèvent du bellicisme et constituent une trahison du projet de paix européen!»

Par Petra Steger

Source: https://www.fpoe.eu/steger-von-der-leyens-plaene-fuer-eu-...

La députée européenne du FPÖ Petra Steger réagit avec virulence aux récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon lesquelles il existerait déjà des « projets très précis » concernant l'envoi de troupes européennes en Ukraine.

« Von der Leyen aggrave sans raison et sans discernement une situation déjà explosive », déclare la députée européenne, soulignant qu'il ne semble même pas y avoir de consensus au sein de l'UE sur cette question : « Le ministre allemand de la Défense ne veut pas s'impliquer dans cette affaire, d'autres États membres de l'UE la rejettent également – avec qui von der Leyen s'est-elle mise d'accord à ce sujet ? »

« L'UE a été fondée à l'origine comme un projet de paix – aujourd'hui, von der Leyen en fait une institution instigatrice de guerre ! Chaque nouvelle annonce d'envoi de soldats dans un conflit extrêmement dangereux rapproche l'UE d'une confrontation directe avec la Russie. C'est extrêmement dangereux et cela montre à quel point Bruxelles s'est éloignée des intérêts des citoyens européens », déclare Mme Steger.

Pour la mandataire du FPÖ, la neutralité autrichienne joue un rôle particulièrement important à cet égard : « La neutralité de l'Autriche est inscrite dans notre Constitution.

Quiconque envisage d'envoyer des soldats autrichiens sous quelque prétexte que ce soit dans la guerre en Ukraine commet une trahison envers la Deuxième République. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par des intérêts géopolitiques étrangers à l'Europe. Dans cette situation délicate, j'exige de notre gouvernement fédéral qu'il apporte des éclaircissements à Mme von der Leyen et qu'il lui demande de s'abstenir à l'avenir de faire de telles déclarations. »

Au sujet des récentes déclarations du parti au pouvoir NEOS concernant un État européen et une armée européenne, Petra Steger précise : « Le fait que le NEOS caresse l'idée d'un super-État européen et d'une armée européenne, avec les fantasmes de l'OTAN qui vont avec, revient à jouer avec le feu. La ministre des Affaires étrangères et son parti sont en train de devenir un risque pour la sécurité de la République d'Autriche. Il est temps que le président fédéral Van der Bellen agisse enfin et démette Mme Meinl-Reisinger de ses fonctions. »

Pour conclure, Mme Steger précise : « Le FPÖ dit non à toute forme d'union militaire européenne et non aux troupes européennes en Ukraine. L'Autriche ne doit pas prendre part à une folie qui mène notre continent au bord d'une guerre mondiale. »

Qui est Petra Steger?

Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) | Membre suppléante de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) | Membre suppléante de la commission de la sécurité et de la défense (SEDE)

15:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, petra steger, fpö, autriche, neutralité, neutralité autrichienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 septembre 2025

Harald Vilimsky: «Un vote de défiance clair contre von der Leyen et les partis qui la soutiennent»

Harald Vilimsky: «Un vote de défiance clair contre von der Leyen et les partis qui la soutiennent»

Selon l'Eurobaromètre, seuls 38 % des Autrichiens ont une image positive de l'UE.

Par Harald Vilimsky

Source: https://www.fpoe.eu/vilimsky-nur-38-der-oesterreicher-hab...

« Le dernier sondage Eurobaromètre montre une fois de plus à quel point la confiance des Autrichiens dans l'Union européenne a chuté », a déclaré aujourd'hui Harald Vilimsky, chef de la délégation de la FPÖ. « Seuls 38 % ont encore une image positive de l'UE, ce qui est un constat d'échec pour la soi-disant « communauté de valeurs » qui sévit à Bruxelles. »

Vilimsky attribue cette situation à une série d'erreurs : « Qu'il s'agisse du bellicisme proclamé au lieu d'une politique de paix, des scandales liés aux vaccins et des accords secrets avec Pfizer, des mesures de censure centralisées sur Internet ou des machinations des ONG écologistes et gauchistes financées par l'UE, tout cela façonne l'image de cette UE sous la houlette d'Ursula von der Leyen. »

Vilimsky souligne également la coresponsabilité du gouvernement fédéral actuel d'Autriche dans ces mauvais résultats et l'attribue à son soutien à la politique actuelle de l'UE menée depuis Bruxelles. « Ce qui est particulièrement perfide, c'est que cette politique est activement soutenue par les partis traditionnels au sein du gouvernement fédéral et leurs satellites au Parlement européen. L'ÖVP, la SPÖ et le parti NEOS se font les complices dociles de l'extension du pouvoir et du programme centralisateur de von der Leyen, et s'opposent aux intérêts de la population autrichienne. »

L'un des problèmes les plus urgents reste la crise migratoire non résolue. « Dix ans après la phrase fatidique d'Angela Merkel, « Nous y arriverons » ("Wir schaffen das!"), il apparaît clairement que non, nous n'y sommes pas arrivés. Le nombre de demandes d'asile reste élevé, les expulsions sont rares et nos systèmes sociaux sont massivement surchargés. Le fait que, précisément en Autriche, la migration et l'asile soient le deuxième sujet le plus important pour les gens après l'inflation en dit long. »

Vilimsky a annoncé que la FPÖ et le groupe parlementaire Patriots continueraient à s'opposer aux dérives au niveau européen : « Nous défendons une Europe de la liberté, de la souveraineté, de la démocratie – et une UE qui sert les citoyens, et non l'élite mondialiste. Nous continuerons à dénoncer le centralisme européen et ceux qui en profitent, et à le combattre sans relâche. » Il souligne que seul un contrepoids fort, apporté par la FPÖ et ses alliés européens, permettra de réussir à mettre en place une politique autodéterminée et proche des citoyens.

Qui est Harald Vilimsky?

Chef de la délégation FPÖ au Parlement européen | Membre de la commission des affaires étrangères (AFET) | Membre suppléant de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)

20:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, autriche, fpö, harald vilimsky, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 30 août 2025

Petra Steger: «Le contrôle prévu des chats par l'UE est une attaque générale contre les droits fondamentaux et les libertés de la population européenne!»

Petra Steger: «Le contrôle prévu des chats par l'UE est une attaque générale contre les droits fondamentaux et les libertés de la population européenne!»

Le gouvernement fédéral autrichien est appelé à voter fermement contre les projets de surveillance numérique de Bruxelles au Conseil de l'UE !

Par Petra Steger

Source: https://www.fpoe.eu/steger-geplante-eu-chatkontrolle-ist-generalangriff-auf-grund-und-freiheitsrechte-der-europaeischen-bevoelkerung/

« La Commission européenne et la présidence danoise du Conseil ne lâchent pas prise : l'adoption prévue du règlement CSA au Conseil de l'Union européenne constitue une atteinte sans précédent aux droits fondamentaux et aux libertés des citoyens européens. Sous le couvert de la lutte contre la pédocriminalité, on crée un système qui prévoit essentiellement une surveillance de masse généralisée et l'affaiblissement du chiffrement de bout en bout », dit et met en garde Petra Steger, députée européenne (FPÖ), après que la présidence danoise du Conseil a fait du contrôle des chats l'une de ses priorités.

« La surveillance généralisée des chats privés constitue une violation flagrante des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 8 de la CEDH. Même le service juridique du Conseil de l'UE met en garde, dans un avis officiel, contre l'affaiblissement du chiffrement de bout en bout, qui constitue une atteinte massive à la vie privée des citoyens et une violation des droits de l'homme. Des défenseurs indépendants de la protection des données et le Parlement européen se sont également clairement prononcés contre les analyses de masse et l'érosion de la sécurité des communications. Seules la Commission von der Leyen et la présidence danoise du Conseil, qui agit désormais sous son égide, font avancer ce projet de surveillance avec toute leur énergie », poursuit Mme Steger.

Il est particulièrement préoccupant que la présidence danoise du Conseil veuille imposer un accord au Conseil dès septembre: « Le gouvernement fédéral autrichien est clairement appelé à voter contre la proposition danoise de contrôle des chats et à ne pas s'engager définitivement dans la voie anticonstitutionnelle de la censure et du contrôle numériques. Il ne faut en aucun cas accepter que les libertés fondamentales des citoyens soient sacrifiées au profit d'un régime de surveillance centralisé à Bruxelles. »

« La FPÖ opposera donc une résistance farouche au Parlement européen comme au niveau national. La population européenne a un droit inaliénable à la vie privée, à la confidentialité des communications et à la protection contre les fantasmes de toute-puissance de l'État. Nous défendrons ces droits fondamentaux par tous les moyens – contre le contrôle des chats, contre la censure et contre la frénésie de surveillance de Bruxelles. Notre engagement est en accord avec la grande protestation citoyenne et les milliers d'e-mails de protestation que nous avons reçus ces dernières semaines », a conclu la députée européenne du FPÖ, Petra Steger.

Petra Steger

Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) | Membre suppléante de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) | Membre suppléante de la commission de la sécurité et de la défense (SEDE)

19:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, surveillance, petra steger, fpö, autriche, europe, affaires européennes, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 24 août 2025

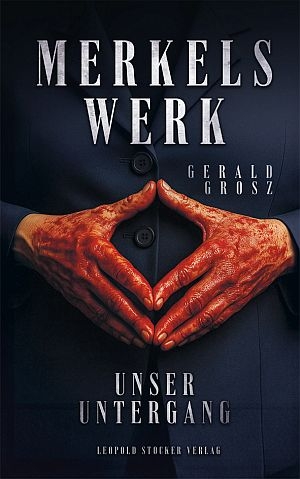

«L'œuvre de Merkel – notre perte»: le nouveau livre de Gerald Grosz

«L'œuvre de Merkel – notre perte»: le nouveau livre de Gerald Grosz

Source: https://unzensuriert.at/307306-merkels-werk-unser-untergang-neues-grosz-buch-in-wien-vorgestellt/?pk_campaign=Unzensuriert-Infobrief

Avec son cinquième livre, « L'œuvre de Merkel – notre perte » (https://www.buecherquelle.at/shop/merkels-werk-unser-untergang/), le commentateur politique Gerald Grosz a touché un point sensible. Avant même sa mise en vente, l'ouvrage figurait déjà dans les listes des meilleures ventes. Le best-seller a été présenté lors d'une conférence de presse à Vienne en présence de personnalités politiques autrichiennes et allemandes.

Avec son cinquième livre, « L'œuvre de Merkel – notre perte » (https://www.buecherquelle.at/shop/merkels-werk-unser-untergang/), le commentateur politique Gerald Grosz a touché un point sensible. Avant même sa mise en vente, l'ouvrage figurait déjà dans les listes des meilleures ventes. Le best-seller a été présenté lors d'une conférence de presse à Vienne en présence de personnalités politiques autrichiennes et allemandes.

Regard sur les conséquences catastrophiques de la migration de masse

Écrit en seulement cinq semaines, Grosz documente les conséquences de la politique migratoire erronée menée depuis 2015, telles que les agressions à l'arme blanche, les viols collectifs et les vols à main armée, qui sont désormais monnaie courante dans les villes allemandes et autrichiennes comme Vienne. Le système social n'est pas destiné à ceux qui en ont besoin, mais sert d'instrument politique à l'élite pour attirer ceux qu'elle veut voir venir, critique Grosz.

Les proches des victimes s'expriment

Dans son livre, il donne également la parole aux proches de victimes bien connues du public. Par exemple, le père d'Ann-Marie (17 ans), qui a été poignardée avec son petit ami de 19 ans en 2023 à Brokstedt (Schleswig-Holstein) dans un train par un Palestinien apatride qui a également blessé cinq autres passagers, dont certains gravement. Melanie Popp, mère de Leonie, une jeune fille de 13 ans assassinée à Vienne, qui avait été agressée sexuellement par quatre jeunes Afghans en juin 2021, puis laissée pour morte devant la maison après avoir ingéré une overdose de drogue, prend également la parole.

D'autres destins des victimes du terrorisme à Vienne en 2020, à Villach en 2025, des morts de l'attentat terroriste de la Breitscheidplatz à Berlin en 2016, des victimes de Solingen ou de celles du massacre au couteau de Mannheim montrent dans ce livre comment l'échec politique flagrant détruit de plus en plus de vies innocentes.

Le travail de mémoire fait toujours défaut

Udo Landbauer, vice-président de la FPÖ de Basse-Autriche, Dominik Nepp, président de la FPÖ de Vienne et vice-maire, et Tino Chrupalla, porte-parole de l'AfD, ont souligné l'importance de l'ouvrage de Grosz. Chrupalla a critiqué le fait qu'aucun travail de mémoire n'ait été effectué à ce jour et que ce soit justement un auteur autrichien qui doive s'en charger. Landbauer a déploré: « 2015 a été une rupture fatidique, au cours de laquelle la souveraineté et l'identité de l'Autriche ont été abandonnées. » Nepp a ajouté que Vienne avait radicalement changé au cours des dix dernières années, car des migrants étrangers de rude culture et peu éduqués avaient été littéralement invités par des prestations sociales généreuses, et que les conséquences catastrophiques se faisaient sentir partout: agressions au couteau, vols à main armée, bandes de jeunes et violence collective.

Les faux conservateurs continuent d'échouer

Pour Chrupalla, Grosz, Landbauer et Nepp, une chose est claire : les soi-disant partis conservateurs (Grosz : « Avant les élections, ils clignotent pour virer à droite, après les élections, ils tournent à gauche ») ne font que simuler une ligne dure en matière d'asile, alors que la réalité montre que la politique migratoire a lamentablement échoué. Un changement de cap est nécessaire, soutenu par des partis tels que la FPÖ ou l'AfD et par des auteurs courageux comme Grosz, qui lancent le débat public.

13:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : migrations, allemagne, autriche, gerald grosz, livre, europe, affaires européennes, angela merkel, politiques migratoires |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 16 août 2025

Migration massive: l'Autriche interdit le mariage entre cousins

Migration massive: l'Autriche interdit le mariage entre cousins

Source: https://report24.news/massenmigration-oesterreich-verbietet-ehe-zwischen-cousin-und-cousine/

Depuis le vendredi 1er août 2025, il est officiellement interdit en Autriche de se marier avec son cousin ou sa cousine. Cette nouvelle loi est une réaction aux pratiques matrimoniales qui ont fait leur apparition dans le pays avec l'immigration massive, notamment les mariages d'enfants et les mariages entre parents, courants dans le monde musulman. Cependant, les relations sexuelles entre cousins restent autorisées par la loi...

En Autriche, les cousins ne peuvent plus se marier.

Le fait que le gouvernement fédéral estime cette interdiction nécessaire en dit long : les mariages entre parents ne sont bien sûr pas un phénomène majoritaire en Autriche. On admet toutefois que ces unions sont courantes dans les communautés immigrées. Donc cette loi est, en fait, un aveu en matière de politique d'intégration. Selon le ministère de la Famille, six mariages sur dix sont conclus entre parents dans « certains » pays musulmans.

« Nous voulons délibérément éviter de telles situations en Autriche », a déclaré la ministre de l'Intégration, Claudia Plakolm (ÖVP). Pourquoi cela est-il devenu nécessaire ?

Les registres d'état civil (via les actes de naissance) sont chargés du contrôle. Toute infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende. Il reste bien sûr à voir si des poursuites seront effectivement engagées.

Selon la ministre de l'Intégration, les mariages forcés et les mariages d'enfants constituent une forme de « violence liée à l'honneur et au genre » et constituent également une violation grave des droits de l'homme. Dans le monde, une fille sur cinq de moins de 18 ans serait concernée par un tel mariage – au total, environ 650 millions de femmes auraient été mariées alors qu'elles étaient encore enfants. Tout cela n'est pas nouveau pour les citoyens autrichiens, mais ils doivent bien sûr se garder de critiquer la « culture » des immigrés.

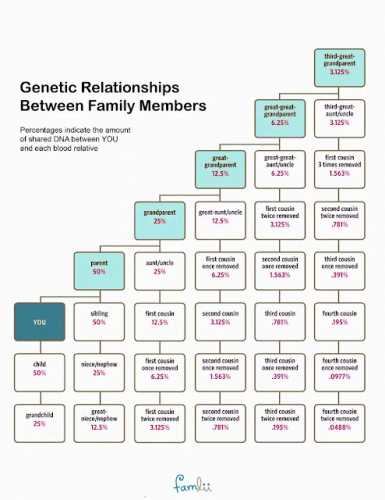

Le nouvel article rend non seulement impossible le mariage des enfants (de moins de 18 ans), mais interdit également le mariage entre parents jusqu'au quatrième degré collatéral, afin d'empêcher par exemple les mariages entre cousins ou entre neveux et nièces, oncles et tantes. Ce qui a été conclu à l'étranger n'est plus reconnu dans la république alpine. Mais un détail piquant subsiste : les relations sexuelles entre proches parents restent autorisées.

Cela soulève des questions. Si ces mariages sont si problématiques sur le plan juridique, social et sanitaire, pourquoi le lit reste-t-il tabou ? Le ministère de la Justice déclare : on a envisagé d'étendre la loi sur l'inceste, mais on est arrivé à la conclusion qu'une interdiction pénale n'avait « guère de sens ». Ah, bon, très bien.

Les enfants issus de relations consanguines présentent un risque considérablement accru de maladies héréditaires, de malformations et de handicaps mentaux. Ce sont avant tout les enfants qui en souffrent, mais aussi la société, qui doit supporter les coûts médicaux.

15:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, autriche, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 10 août 2025

Comment l'Europe se nuit à elle-même avec les sanctions contre la Russie - Entretien avec Johann Gudenus

Comment l'Europe se nuit à elle-même avec les sanctions contre la Russie

Entretien avec Johann Gudenus

Propos recueillis par Patrick Poppel

Source: https://www.unser-mitteleuropa.com/173397

L'ancien vice-bourgmestre de Vienne et député au Conseil national autrichien Johann Gudenus a pris position quant aux répercussions des sanctions contre la Russie sur l'économie européenne et sur l'évolution économique mondiale en général.

L'interview de M. Gudenus, qui a régulièrement suivi des cours d'été à l'université Lomonossov de Moscou pendant ses études, a été réalisée par Patrick Poppel, expert au Centre d'études géostratégiques de Belgrade.

Question : Quel a été l'impact des sanctions contre la Russie sur l'économie européenne ?

Gudenus : Les sanctions ont causé des dommages considérables, en particulier à l'Europe. Selon l'Institut pour l'économie mondiale de Kiel, les pays de l'UE ont perdu environ 100 milliards d'euros rien qu'en 2023 en raison de la baisse des exportations et de l'augmentation des coûts. L'industrie, la construction mécanique et le secteur de l'énergie sont particulièrement touchés. Alors que la Russie a réorienté ses exportations, les entreprises européennes ont dû faire face à une baisse des commandes et à une délocalisation de leur production vers des pays hors de l'UE.

Question : Dans quels domaines les conséquences de ces sanctions sont-elles les plus perceptibles pour l'Europe ?

Gudenus : Le secteur de l'énergie est le plus durement touché. Les prix du gaz et de l'électricité ont augmenté à plusieurs reprises en Europe: en Allemagne, par exemple, le coût d'un mégawattheure d'électricité est passé à plus de 500 euros en 2022, alors qu'il était d'environ 60 euros avant la crise. Cela a fortement augmenté les coûts de production et entraîné une fuite des investissements. Le plus grand groupe chimique BASF a annoncé le transfert d'une partie de sa production en Chine. La population souffre également de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat.

Question : Avant les sanctions, la Russie était l'un des plus gros acheteurs de technologies, de machines-outils et de voitures en Europe. La Chine a-t-elle désormais pris la place des constructeurs automobiles allemands ?

Gudenus : Exactement. En 2021, l'Allemagne a exporté pour plus de 4,5 milliards d'euros de voitures vers la Russie. En 2023, ce chiffre est tombé à moins de 300 millions d'euros. Dans le même temps, les marques chinoises BYD, Chery et Haval se sont conquis la part du lion sur le marché russe. Aujourd'hui, plus de 70% de toutes les voitures neuves en Russie sont produites en Chine. C'est un coup dur et direct pour l'industrie automobile allemande.

Question : Pensez-vous que les sanctions anti-russes sont avant tout un coup dur pour les constructeurs européens et un renforcement de l'économie chinoise ?

Gudenus : Oui, c'est l'un des résultats les plus importants et les plus paradoxaux. Les sanctions n'ont pas brisé la Russie, mais ont affaibli l'Europe elle-même. La Chine est sortie gagnante: ses exportations vers la Russie ont augmenté de 46% en 2023, tandis que les exportations européennes se sont effondrées. L'Europe s'isole économiquement, tandis que la Chine étend constamment son influence et conquiert des marchés que les Européens ont abandonnés pour des raisons politiques.

15:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : johann gudenus, autriche, europe, entretiens, affaires européennes, sanctions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 09 août 2025

Portefeuille numérique de la Commission européenne: vers une transparence totale des citoyens européens ?

Portefeuille numérique de la Commission européenne: vers une transparence totale des citoyens européens ?

Source: https://unzensuriert.at/305919-digitale-brieftasche-der-e...

La Commission européenne prévoit de mettre à disposition de tous les citoyens européens un portefeuille numérique d'ici 2026. Celui-ci doit garantir des moyens de paiement sécurisés et la conservation sûre de documents au sein de l'Union européenne.

Selon la Commission européenne, l'utilisation du portefeuille numérique ne sera pas obligatoire pour le moment. Cependant, les appels de plus en plus nombreux en faveur d'une obligation d'identification pour accéder aux réseaux sociaux ou d'une restriction d'âge pour ceux-ci font craindre une introduction détournée de cette mesure.

Une porte ouverte à la censure

Le portefeuille numérique pour les cartes d'identité et les cartes de paiement offre aux eurocrates de nombreuses possibilités de surveillance et de censure. Les sources d'information alternatives qui présentent un point de vue différent sur des questions importantes telles que les vaccins à ARNm, le changement climatique et la guerre en Ukraine sont depuis longtemps une épine dans le pied de la Commission européenne.

La possibilité de lier obligatoirement le portefeuille numérique à l'accès à Internet ou à la création de comptes sur les réseaux sociaux constitue une menace pour la liberté d'expression. L'épée de Damoclès que représente actuellement la « haine en ligne », qui pèse sur la liberté d'expression anonyme sur Internet, devient ainsi un instrument de censure direct.

La tactique du salami pour rendre les citoyens européens transparents

Nous prenons une décision, nous la mettons sur la table et nous attendons de voir ce qui se passe. S'il n'y a pas de tollé général ni de révolte, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qui a été décidé, alors nous continuons, pas à pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible.

La citation ci-dessus de l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, tirée du magazine Der Spiegel, explique certains des dysfonctionnements causés par Bruxelles. Parmi ceux-ci figurent l'échec de la politique migratoire, la « folie du coronavirus » et maintenant la transformation insidieuse de tous les citoyens de l'UE en personnes transparentes grâce à l'introduction de l'euro numérique et d'un portefeuille numérique.

La Commission européenne parle de « volontariat »

Pour l'instant, la Commission européenne parle de volontariat. Mais comme nous l'avons appris pendant la crise du coronavirus, le volontariat ne vaut que tant qu'une minorité en fait usage. Cependant, si moins de 30% des citoyens européens n'ont pas de carte d'identité numérique ou de carte de paiement numérique, ils finiront par céder à la pression sociale ou aux lois de la majorité. De plus, il n'y a qu'un pas pour la Commission européenne à franchir pour rendre ces outils numériques indispensables à l'accès aux réseaux sociaux.

La résistance, comme pendant la pandémie de coronavirus, doit être réprimée

Les lois et mesures de censure actuelles ont rendu très difficile pour le gouvernement fédéral noir-vert en Autriche (= démocrates-chrétiens et écologistes) de réprimer ou d'ignorer les protestations contre les mesures liées au coronavirus. Toutefois, si l'accès aux réseaux sociaux était soumis à une obligation d'identification, il serait alors facile de censurer les opinions qui s'écartent, par exemple, de celles de la chaîne officielle ORF et de punir les « criminels de la pensée » pour diffusion de fausses informations.

Si cela avait déjà été le cas à l'époque du coronavirus, beaucoup moins de personnes se seraient probablement informées sur les effets secondaires possibles d'un vaccin à ARNm ou sur la nocivité des mesures anti-coronavirus pour les enfants et les adolescents. Nous pouvons supposer que la résistance à l'obligation vaccinale aurait été moindre et que le gouvernement fédéral noir-vert aurait mis en place l'obligation vaccinale en 2022.

15:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, autriche, affaires européennes, portefeuille numérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 07 juillet 2025

La députée européenne de la FPÖ Petra Steger sur la criminalisation des forces patriotiques par «la justice devenue arme politique»

La députée européenne de la FPÖ Petra Steger sur la criminalisation des forces patriotiques par «la justice devenue arme politique»

Source: https://www.unser-mitteleuropa.com/170839

Dans un communiqué de presse, la députée européenne de la FPÖ, Petra Steger, dénonce vivement la criminalisation des forces politiques dans l’UE par « l’instrumentalisation de la justice devenue arme politique ».

La nouvelle accusation portée contre l’ancien Premier ministre tchèque Andrej Babiš (photo) n’est pas un cas isolé selon la députée européenne Petra Steger (FPÖ), mais fait partie d’une tendance européenne bien plus large. « Dans de plus en plus d’États membres de l’UE, nous observons le même mécanisme alarmant. Ceux qui s’opposent à l’établissement bruxellois, qui pensent et agissent en patriotes, deviennent la cible de la justice. En Hongrie, en Pologne, en Roumanie ou en Italie – partout où des forces de droite et conservatrices gagnent des majorités, des adversaires politiques cherchent à utiliser les tribunaux pour réaliser ce qu’ils n’ont pas pu obtenir aux urnes », avertit Petra Steger.

L’affaire Babiš est exemplaire d’un développement où les principes de l’État de droit sont de plus en plus sacrifiés à des intérêts partisans: « Le fait que, juste avant des élections importantes, des enquêtes soient lancées ou que des procès soient rouverts, suscite des doutes légitimes sur l’indépendance de nombreux systèmes judiciaires – même si cela est régulièrement nié par les institutions de l’UE ».

La députée FPÖ voit dans cette stratégie une expression d’une peur profonde de l’établissement face au changement démocratique: « Les électeurs ont depuis longtemps compris que les partis traditionnels européens ne défendent plus leurs intérêts. La classe politique réagit à cela par la répression plutôt que par l’autocritique. Mais le temps de l’ingérence est révolu – l’Europe devient patriotique ! ».

Enfin, Petra Steger exige une transparence totale quant à l’influence politique qui s'exerce sur les enquêtes et jugements judiciaires: « Si l’UE veut vraiment défendre l’État de droit, elle doit aussi veiller à ce que les tribunaux ne deviennent pas les complices d’une élite en déroute. La justice ne doit pas devenir une arme contre l’opposition ! ».

21:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, petra steger, autriche, europe, affaires européennes, fpö, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 juin 2025

La députée européenne du FPÖ Petra Steger: « Les discussions à huis clos entre l'UE et les grandes entreprises sont un scandale démocratique ! »

La députée européenne du FPÖ Petra Steger: « Les discussions à huis clos entre l'UE et les grandes entreprises sont un scandale démocratique ! »

Source: https://www.unser-mitteleuropa.com/169501

La députée européenne du FPÖ Petra Steger a réagi avec virulence lors de la réunion de la commission de la défense SEDE qui s'est tenue le 3 juin, au cours de laquelle une rencontre avec Brad Smith, vice-président de Microsoft, a eu lieu à huis clos et sans la participation de la majorité des députés.

« Le fait que la commission de la défense de l'UE participe à une réunion secrète et opaque avec un haut représentant d'une entreprise technologique américaine, tout en excluant les députés élus et donc l'opinion publique européenne, est un scandale démocratique sans précédent ! De telles discussions en coulisses sapent la confiance dans les institutions de l'UE », a déclaré Mme Petra Steger.

Les voix critiques sont « exclues »

Selon Petra Steger, le fait que seuls les coordinateurs des groupes politiques aient été invités montre une tendance croissante à éliminer le contrôle parlementaire: « Il s'agit ici manifestement d'une tentative délibérée d'écarter les voix critiques, en particulier lorsqu'il s'agit de questions sensibles liées à la cybersécurité et à l'influence de puissantes entreprises sur notre infrastructure de sécurité. Cela n'a plus rien à voir avec la transparence démocratique. »

Petra Steger, elle-même membre suppléante de la commission SEDE, met également en garde contre l'influence croissante des entreprises transnationales sur les décisions de politique de sécurité dans l'UE : « Si des géants technologiques multinationaux tels que Microsoft sont autorisés à discuter de questions militaires avec des instances européennes à huis clos, sans obligation de rendre des comptes au public, cela constitue un pas dangereux vers une politique pro-technocratique occulte. Il faut une transparence totale et un contrôle parlementaire, pas des accords élitistes conclus en coulisses. »

En conclusion, Petra Steger demande la fin de cette pratique antidémocratique et un retour aux principes fondamentaux du parlementarisme: «L'UE doit se décider: veut-elle une Europe des citoyens ou une Europe des entreprises? Au FPÖ, nous sommes clairement en faveur d'une transparence totale, d'une participation démocratique et de la défense de la souveraineté nationale contre le lobbying des entreprises. »

12:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petra steger, actualité, union européenne, parlement européen, affaires européennes, europe, fpö, autriche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 03 mars 2025

Autriche: pas de chancellerie pour le peuple!

Autriche: pas de chancellerie pour le peuple!

par Georges Feltin-Tracol

Le 12 février dernier, les conservateurs de l’ÖVP (Parti populaire autrichien) rompaient les discussions avec les nationaux-populistes du FPÖ au terme de trente-quatre jours de pourparlers intenses. Sept mois après les élections législatives du 29 septembre 2024, Vienne n’a toujours pas de nouveau gouvernement. Pis, pour la seconde fois de sa carrière, le conservateur covidiste acharné Alexander Schallenberg est chancelier fédéral par intérim depuis le 10 janvier dernier.

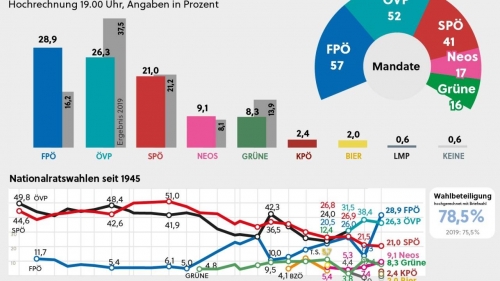

Officiellement, le désaccord à l’origine de la rupture porte sur l’identité politique des titulaires aux ministères de l’Intérieur, de l’Économie, des Finances, des Affaires étrangères et de l’Agriculture. Bien que partenaires mineurs, les conservateurs exigent ces postes et réclament en plus la direction des services de renseignements. Deux demandes que n’acceptent pas les nationaux-populistes, grands vainqueurs au Conseil national avec 28,85 % des suffrages exprimés. En fait, à l’approche des législatives en Allemagne du 23 février, les conservateurs autrichiens ont obtempéré aux injonctions comminatoires de la droite molle allemande.

Historiquement, la démocratie chrétienne demeure étrangère à la vie politique autrichienne. L’équivalent autrichien de la CDU (Union chrétienne démocrate) n’existe pas. La matrice de la droite autrichienne est conservatrice avec une forte tradition du christianisme social. L’ÖVP compte de nombreuses affinités avec son homologue bavarois, la CSU (Union chrétienne sociale), allié et faire-valoir de la CDU auprès des électeurs souvent trompés et spoliés. Les dirigeants de la CSU, dont son président, par ailleurs ministre-président de l’État libre de Bavière, Markus Söder, ont estimé inimaginable d’assister à la formation d’un gouvernement FPÖ – ÖVP sous la conduite du FPÖ Herbert Kickl. Un tel gouvernement aurait eu un effet politique considérable sur l’opinion publique allemande.

Ce n’est pas la première fois que les Allemands s’occupent des affaires intérieures de l’Autriche. En mai 2019, la coalition gouvernementale entre l’ÖVP et le FPÖ explose à la suite de l’« Ibizagate ». Une vidéo aux origines suspectes montre en 2017 le futur vice-chancelier et chef alors du FPÖ, Heinz-Christian Strache (photo), sur l’île espagnole d’Ibiza se faire piéger par une femme qui se présente en nièce d’un supposé oligarque russe afin de financer en douce le parti et d’acheter un journal assez connu, la Kronen Zeitung, en échange de l’obtention de marchés publics. La diffusion de ces images douteuses permet au jeune chancelier Sebastian Kurz d’écarter le FPÖ du pouvoir et de s’allier ensuite aux Verts. Le soi-disant scandale est une opération des services secrets allemands. L’extrême-centriste Angela Merkel, l’une des pires femmes de l’histoire, cherchait à briser cette alliance par tous les moyens.

La situation politique en Autriche est pour l’heure bloquée. Le FPÖ fait déjà campagne pour de nouvelles législatives bien que la présidence du Conseil national revienne à l’un de ses membres, Walter Rosenkranz (photo). Cet échec ravit l’actuel président de la République fédérale d’Autriche, le Vert Alexander Van der Bellen. Ce dernier n’a jamais caché son mépris pour la FPÖ, ses responsables, ses cadres et ses électeurs.

Dès le 3 octobre dernier, le chef de l’État autrichien manœuvre afin d’empêcher Herbert Kickl, ministre fédéral de l’Intérieur de 2017 à 2019, de constituer une majorité gouvernementale stable et solide. Alexander Van der Bellen offre au chancelier sortant, le conservateur Karl Nehammer, la mission de nouer un accord qui maintiendrait dans l’opposition le FPÖ. Karl Nehammer commence des négociations avec la SPÖ (les sociaux-démocrates) et NEOS. Fondé vers 2012, NEOS - La nouvelle Autriche - Forum libéral est une formation libérale-progressiste pro-euro-atlantiste qui siège aux côtés des macronistes. Or, le 6 janvier 2025, les tractations butent sur des questions budgétaires liées à la réforme probable des retraites. Contrarié par cette mésentente soudaine, Alexander Van der Bellen confie alors de mauvaise grâce à Herbert Kickl le mandat de constituer un gouvernement. En vain !

Au cours de la campagne électorale de septembre 2024, Herbert Kickl qui se moque volontiers du concept défaitiste de dédiabolisation, s’est présenté auprès de ses compatriotes en futur « chancelier du peuple ». Cette simple allusion à la légitimité populaire de la fonction lui a valu de la part des médiacrates et de ses ennemis politiques des tombereaux d’accusations fallacieuses et fielleuses tant il est vrai que les récents chanceliers sont plutôt des « larbins de l’hyper-classe occidentale »…

Outre la question lancinante de l’immigration de peuplement, le FPÖ défend avec ardeur et constance la neutralité absolue de l’Autriche en dépit de son appartenance à l’Union dite européenne. Il refuse toute adhésion de la Turquie dans l’ensemble gérontocratique continental et exige, avec une belle régularité, la constitutionnalisation de l’usage des espèces monétaires dans la vie quotidienne. Il tient ainsi à répliquer par avance aux délires bureaucratiques du fumeux euro numérique.

Avec les Hongrois du Fidesz de Viktor Orban et les Tchèques d’ANO d’Andrej Babiš, la FPÖ est à l’origine des Patriotes pour l’Europe, le groupe qui, avec 86 membres, est le troisième au pseudo-parlement de Bruxelles – Strasbourg. Il aurait toutefois pu suivre l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) au sein du groupe Europe des nations souveraines. Cependant, la tonalité libérale – libertaire – libertarienne de la branche occidentale de l’AfD l’irrite en partie.

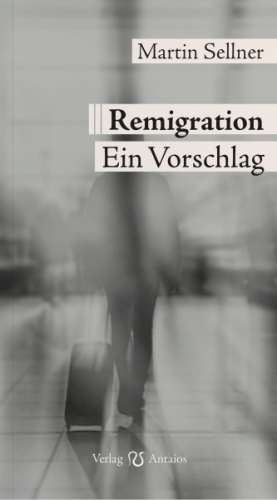

Bien des cadres du FPÖ proviennent des confréries étudiantes non mixtes qui pratiquent encore la Mensur, le duel au sabre, d’où une proximité certaine avec l’élu de Thuringe Björn Höcke, chef de file de l’aile identitaire, régulièrement persécuté par une « injustice » allemande. À la fin du mois de janvier 2025, un adhérent de la FPÖ aurait par exemple financé pour deux millions d’euros la fabrication d’affiches en faveur de l’AfD. Figure bourgeoise par excellence, Alice Weidel, ancienne banquière chez Goldman Sachs, s’est référé pendant les réunions électorales à la « remigration ». C’est aussi le titre d’un essai paru l’an dernier (Remigration. Ein Vorschlag, soit « Remigration. Une suggestion ») de l’identitaire autrichien Martin Sellner, proche de la FPÖ, lui aussi en proie à d’ignobles campagnes médiatico-judiciaires incessantes.

Une alliance tripartite « Feu tricolore à l’autrichienne » entre l’ÖVP, la SPÖ et les Verts est pour l’instant impossible à réaliser. Une entente entre l’ÖVP et la SPÖ est plus plausible, mais elle ne serait majoritaire que d’un seul siège (92 sur 183). Il est donc envisageable que l’Autriche connaisse à son tour des législatives anticipées dans les prochains mois.

GF-T

PS : Ce 27 février, les conservateurs de l’ÖVP et les sociaux-démocrates de la SPÖ ont conclu un accord de gouvernement avec les centristes libéraux de NEOS. L’Autriche aura sous peu un gouvernement tripartite.

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 145, mise en ligne le 25 février 2025 sur Radio Méridien Zéro.

13:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, autriche, europe centrale, europe danubienne, affaires européennes, politique, fpö, herbert kickl |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 30 novembre 2024

Petra Steger (FPÖ): «Les politiciens de l’UE entraînent l’Europe dans la guerre!»

Petra Steger (FPÖ): «Les politiciens de l’UE entraînent l’Europe dans la guerre!»

Source: https://unser-mitteleuropa.com/152705

Lors d’un discours incisif au Parlement européen, Petra Steger, députée européenne de la FPÖ (Autriche), a accusé les dirigeants de l’Union européenne de comportement irresponsable et de bellicisme. Elle a vivement critiqué la politique actuelle de l’UE envers l’Ukraine et a directement interpellé les responsables, notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères Josep Borrell et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola.

Une critique acerbe de la politique d’escalade et de l’irresponsabilité des dirigeants de l’UE

Petra Steger a déclaré :

« Avez-vous perdu la raison ? Si vous continuez ainsi, vous conduisez l’Europe droit à la guerre ! ».

Elle a particulièrement dénoncé les projets de livraison de missiles allemands Taurus et d’autres armes à longue portée à l’Ukraine:

« Jusqu’où ira votre prétendue solidarité inconditionnelle ? Est-ce cela le projet de paix revendiqué par l’Union européenne ? Accepterez-vous enfin de négocier la paix seulement lorsque les premières bombes tomberont sur l’Union européenne ? »

Selon Petra Steger, l’UE serait désormais dirigée par des moralistes déconnectés de la réalité, incapables de comprendre l’ampleur de leurs décisions.

Elle a accusé les dirigeants européens de jouer un dangereux jeu d’escalade, guidé par une idéologie, au lieu de privilégier la diplomatie et les négociations de paix.

« Depuis le début de cette guerre abominable, il n’y a eu aucune initiative de paix sérieuse de la part de l’UE. À la place, Von der Leyen et ses alliés n’ont cessé d’alimenter la spirale de l’escalade avec des exigences toujours plus extrêmes et des livraisons d’armes », a affirmé Petra Steger.

L’Europe, grande perdante économique

Petra Steger a souligné que l’Europe payait déjà un lourd tribut économique:

« Pendant que des bombes tombent en Ukraine, les caisses américaines se remplissent. L’industrie de l’armement américaine engrange des milliards de profits, tandis que nos industries sont au bord de la faillite et que les citoyens souffrent de la flambée des prix de l’énergie ».

Elle a dénoncé la perte de lien avec la réalité des élites européennes, qui auraient conduit le continent dans une impasse stratégique.

Un appel à la raison

Petra Steger a exhorté les responsables de l’UE à adopter une approche plus raisonnable :

« Nous, les Freiheitlichen du FPÖ, demandons une politique européenne de paix indépendante, axée sur le dialogue et les négociations, plutôt que sur les livraisons d’armes. Les citoyens européens ne méritent pas des fauteurs de guerre idéologiques à leur tête, mais des dirigeants responsables, qui placent les intérêts économiques et la sécurité de nos citoyens au premier plan – et mettent ainsi fin aux souffrances indescriptibles du peuple ukrainien », a-t-elle conclu.

16:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ukraine, europe, autriche, affaires européennes, petra steger, fpÖ, parlement européen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 22 novembre 2024

Leo von Hohenberg, arrière-petit-fils de l'archiduc François-Ferdinand, démasque la guerre comme "modèle commercial"

Le Prince Leo von Hohenberg (à droite), en conversation avec Florian Machl, animateur principal du site Report24 (Autriche).

Leo von Hohenberg, arrière-petit-fils de l'archiduc François-Ferdinand, démasque la guerre comme "modèle commercial"

Source: https://report24.news/leo-hohenberg-urenkel-von-erzherzog...

La famille Hohenberg, de haute noblesse, est indissociable de l'histoire de l'Autriche. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand a déclenché la Première Guerre mondiale. Pour Leo v. Hohenberg, la guerre n'est pas une solution viable pour régler les conflits dans ce monde - et il constate : « Ce que beaucoup de gens ne prennent pas en considération, c'est qu'il n'y a guère d'autre possibilité de faire autant d'argent, et aussi rapidement, que lors d'une guerre ». Lui-même s'est récemment engagé en faveur de la paix et de la responsabilité individuelle de tous les êtres humains.

Le rédacteur en chef de Report24, Florian Machl, a eu l'occasion de s'entretenir personnellement avec Leo von Hohenberg après son discours historique (Report24 en a rendu compte: https://report24.news/leo-hohenberg-historische-rede-fuer-frieden-werteerhalt-und-eigenverantwortung/). En tant que journaliste critique, Machl n'a pas voulu se contenter d'entendre des généralités, mais a remis en question la position de cet entrepreneur à succès sur l'adhésion à l'OTAN, la guerre en Ukraine et d'autres conflits. Dans son discours, Hohenberg est souvent revenu sur la responsabilité personnelle - aussi bien pour s'informer et se former que pour assumer ses opinions et les transmettre. L'arrière-petit-fils de l'archiduc François-Ferdinand a également véhiculé cette attitude dans cette courte interview.

La guerre, selon Leo von Hohenberg, est une entreprise totalement inefficace :

"Et ce à quoi beaucoup de gens ne pensent pas, c'est qu'il n'y a guère de possibilité de faire autant d'argent aussi rapidement que lors d'une guerre. Il y a là de très grandes organisations, très puissantes, qui ont tout intérêt à augmenter leur valeur actionnariale. Je crois que Truman l'avait déjà dit, le complexe militaro-industriel a ici une très grande influence sur la politique. Et je pense qu'au moins la prolongation des guerres est dans l'intérêt de très nombreuses personnes, qui font tout simplement beaucoup d'argent dans ce contexte. J'ai été particulièrement choqué ces dernières années de voir avec quelle rapidité la société était prête à diaboliser complètement un peuple entier, un pays entier. Et que le simple fait de s'asseoir à la table des négociations semble être considéré, désormais, comme un acte condamnable. C'est triste. Ici, on n'a manifestement pas tiré les leçons de l'histoire ou on ne veut pas les tirer".

Il souligne l'importance de la propagande de guerre - qui n'est évidemment pas une oeuvre utile. Des initiatives politiques ou journalistiques, des sites, qui avaient été pacifistes par le passé s'expriment aujourd'hui de manière particulièrement euphorique en faveur de la guerre.

Selon Hohenberg, la neutralité, au sens de « se tenir à l'écart », n'est en aucun cas de la lâcheté, mais de la ruse.

"Si je ne veux pas impliquer mon peuple dans une guerre qui a peut-être été déclenchée par d'autres personnes, non issues mon peuple, et que je suis ensuite obligé d'entrer en guerre par le biais d'un quelconque contrat, alors ce n'est tout simplement pas une posture très intelligente. La neutralité est la variante la plus intelligente, à mon avis. Et ce qui est bien sûr beaucoup plus important, c'est de veiller à ce que nous puissions également défendre l'Autriche. Et ne pas s'accrocher, en matière de défense, à des systèmes dirigés ou du moins déterminés de l'extérieur".

Hohenberg évoque le financement comme moyen de mettre fin aux guerres. Si les Etats-Unis, par exemple, coupaient les vivres, la paix serait tout à fait envisageable en Ukraine et au Moyen-Orient.

Report24 a rapporté, il y a quelque temps, les déclarations de l'héritier théorique du trône d'Autriche, Karl v. Habsbourg, qui s'est à plusieurs reprises rangé de manière partisane du côté de l'Ukraine et qui fait en principe la promotion de l'OTAN et de la guerre. Leo von Hohenberg, son cousin au second degré, défend apparemment un autre point de vue.

A lire également : "Petit-fils de l'empereur Charles Habsbourg : depuis 2022, une voix forte en faveur de l'OTAN et contre la paix en Ukraine": (https://report24.news/kaiser-enkel-karl-habsburg-seit-202...)

14:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, leo von hohenberg, autriche, neutralité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Norbert van Handel: La Russie a toujours été un partenaire respectueux des règles

Norbert van Handel:

La Russie a toujours été un partenaire respectueux des règles

Source: https://unser-mitteleuropa.com/121207

La neutralité comme facteur économique

En détruisant presque entièrement le statut de neutralité, le gouvernement autrichien a également pesé de manière dramatique sur l'économie positive, en place depuis 1955. La Russie a toujours été un partenaire respectueux des règles établies. Tous les accords entre la Russie et l'Autriche étaient corrects et perceptibles par tous. Après que le gouvernement fédéral autrichien a approuvé, de manière totalement incompréhensible, les sanctions de l'UE contre la Russie et a recommandé aux entreprises autrichiennes en Russie de mettre un terme à leurs activités dans ce pays, le dommage a été causé.

Les dommages économiques qui en ont résulté pour l'Autriche sont probablement plus importants que tout ce que la politique coronaviresque, le changement climatique, l'inflation et les coûts en tous genres imposés par l'UE avaient déjà pu provoquer.

Si l'Autriche avait adopté une position réellement neutre, comme elle aurait dû le faire conformément à ses obligations en droit international, le pays, demeuré neutre, ne serait pas considéré comme un pays ennemi par la Russie.

Depuis 1955, date du traité d'Etat, l'Autriche n'a jamais violé sa neutralité et la position pro-occidentale du pays n'a jamais été perçue comme une position « hostile » par la Russie. Malheureusement, cela a changé depuis la guerre en Ukraine.

Au lieu qu'un gouvernement raisonnable et tourné vers l'avenir se tienne à l'écart du conflit et traite les deux belligérants du point de vue de la neutralité, l'Autriche, à cause d'une politique étrangère désastreuse, a directement basculé dans le scénario de guerre voulu par l'Union européenne, l'OTAN et, finalement, les États-Unis. C'est l'une des erreurs les plus fatales que l'Autriche ait pu commettre depuis 1955, non seulement pour l'Autriche même mais aussi pour l'Europe, car les États neutres sont justement les partenaires par excellence de la politique internationale, qui peuvent œuvrer pour la paix par des efforts et des initiatives constants, des conférences et une diplomatie silencieuse. Ni le ministre des affaires étrangères, qui n'est qu'un dilettante, ni le gouvernement dans son ensemble n'ont voulu ou compris cela. Malheureusement, la Suisse n'est pas non plus restée vraiment neutre dans ce contexte lorsqu'elle a soutenu les sanctions contre la Russie.

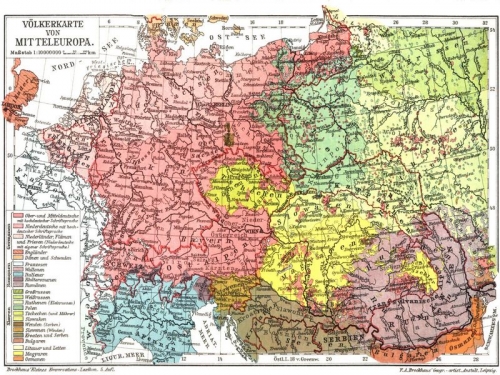

Orban: le représentant de l'Europe centrale

Bien que la Hongrie soit un Etat de l'OTAN et un membre de l'Union européenne, Viktor Orban a réellement su positionner son pays à la tête d'une Europe centrale chrétienne. Et ce non seulement au niveau national, mais aussi international, lorsqu'il a déclaré l'année dernière dans une interview en anglais que la paix suite à la guerre en Ukraine ne serait garantie que si Trump était réélu aux Etats-Unis.

Le Premier ministre hongrois a en outre déclaré que la population ukrainienne ne serait épargnée des souffrances qu'elle endure que si la paix était instaurée. Les livraisons d'armes constantes et toujours plus importantes de l'Occident - selon Orban - détruisent avant tout l'Ukraine et cela doit être compris de tous.

Les colonies dévorent leurs colonisateurs

En Afrique, on remarque, sans entrer dans les détails, que de plus en plus de pays francophones tournent le dos à leurs anciens colonisateurs, alors que la France pensait jusqu'à présent pouvoir les traiter comme de simples colonies. Ce ne sont toutefois pas les Etats-Unis qui s'engouffreront dans ce vide, mais plutôt la Chine, car l'Afrique a depuis longtemps tourné le dos à l'impérialisme américain.

BRICS

Une partie essentielle du monde, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et tous les États de plus en plus nombreux qui souhaitent se joindre à ce système libre et neutre, détermineront l'économie à l'avenir.

Pourquoi ?

Parce que, contrairement aux États occidentaux saturés, ils ont un énorme besoin de services, d'infrastructure, de savoir-faire technique et de systèmes industriels. L'Occident est saturé, mais pas les BRICS. Des exportations substantielles vers ces pays représenteront donc un élan mondial à ne pas sous-estimer.

Dr. Norbert van Handel, Steinerkirchen a.d. Traun.

14:08 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norbert van handel, actualité, europe, affaires européennes, autriche, russie, neutralité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 octobre 2024

Sortie du système d'asile de l'UE: Pays-Bas, Hongrie - quand l'Autriche suivra-t-elle?

Sortie du système d'asile de l'UE: Pays-Bas, Hongrie - quand l'Autriche suivra-t-elle?

Depuis 2015, plus de huit millions de demandes d'asile ont été déposées dans l'UE.

Source: https://unzensuriert.at/283370-ausstieg-aus-eu-asylsystem-niederlande-ungarn-wann-folgt-oesterreich/?pk_campaign=Unzensuriert-Infobrief

Après les Pays-Bas, c'est au tour de la Hongrie d'annoncer son intention de sortir du système d'asile de l'UE. Des voix s'élèvent désormais pour demander que l'Autriche se retire également de ce système.

Depuis hier, lundi, on sait que la Hongrie demande elle aussi, dans une lettre adressée à la Commission européenne, la possibilité de se retirer des règles européennes en matière d'asile. Le ministre hongrois des Affaires européennes, János Bóka, explique dans sa lettre qu'il souhaite suivre l'exemple des Pays-Bas. La Hongrie est convaincue que le renforcement du contrôle national de l'immigration est désormais le seul moyen d'atteindre ces objectifs et d'endiguer l'immigration illégale, qui représente un risque pour la sécurité.

Un signal important en provenance des Pays-Bas

Auparavant, les Pays-Bas avaient demandé à la Commission européenne de procéder à un tel retrait. Geert Wilders, qui siège pour la première fois au gouvernement avec son Parti pour la liberté (PVV), a parlé d'un signal important, « qu'un vent nouveau souffle sur les Pays-Bas ». Les deux pays auront-ils du succès avec leurs vœux ? En règle générale, une telle exception doit être approuvée par l'ensemble des 27 Etats membres de l'UE.

Le système d'asile de l'UE est complètement dépassé

Néanmoins, le chef de la délégation FPÖ au sein de l'UE, Harald Vilimsky, exige désormais que l'Autriche se retire du système d'asile. Il a déclaré dans un communiqué:

Le système d'asile de l'UE est complètement dépassé et inutilisable depuis longtemps pour faire face à l'immigration de masse qui abuse du droit d'asile. C'est pourquoi l'Autriche devrait suivre l'exemple des Pays-Bas et de la Hongrie et demander l'abandon de ce système d'asile.

Plus de huit millions de demandes d'asile

Depuis 2015, plus de huit millions de demandes d'asile ont été déposées dans l'UE. Peu importe de quelles régions du monde viennent les demandeurs d'asile et combien de pays tiers sûrs ils ont dû traverser, pays où ils auraient pu trouver une protection. Cela doit enfin cesser - « d'autant plus que nous savons depuis longtemps que plus de la moitié d'entre eux n'ont aucun droit à la protection, même selon les règles généreuses de l'UE», a déclaré Vilimsky. Au vu de cet échec persistant du système, il n'est pas étonnant que de plus en plus de pays veuillent se retirer.

Les États perdent leur souveraineté

Un Etat qui ne peut plus déterminer quelles personnes et combien de personnes séjournent sur son territoire a perdu des parties essentielles de sa souveraineté et donc de sa légitimité, a déclaré le député européen de la FPÖ.

20:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asile, europe, affaires européennes, hongrie, pays-bas, autriche, immigration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 03 octobre 2024

La Fpö gagne en Autriche. Mais la clique atlantiste n'en veut pas au gouvernement

La FPÖ gagne en Autriche. Mais la clique atlantiste n'en veut pas au gouvernement

Augusto Grandi

Source: https://electomagazine.it/in-austria-vince-la-destra-del-fpo-ma-lammucchiata-atlantista-non-la-vuole-al-governo/

En Autriche comme en Allemagne. La dite "extrême droite" qu'est la FPÖ gagne les élections mais le réflexe conditionné des autres partis se déclenche aussitôt, tous prêts à faire tout et le contraire de tout pour ignorer les choix d'un tiers de la population autrichienne. Un scénario qui se répète partout en Europe. Un tiers, un quart de la population, selon les diverses élections, n'a plus de droits. Formellement, cela convient. Parce que cela signifie que deux tiers ou trois quarts des électeurs ne sont pas d'accord avec les partisans de ces droites.

Oui, d'accord, mais alors sur quoi sont-ils d'accord? Sur la répartition des sièges, sans aucun doute. Sur l'obéissance aveugle et absolue aux seigneurs de la guerre. Sur le droit des oligarques, locaux et internationaux, d'appauvrir la classe moyenne pour créer un immense lumpenprolétariat européen à exploiter de toutes les manières. Sur le fait de favoriser l'arrivée de nouveaux esclaves pour accroître la concurrence vers le bas. Et peu importe que le parti opposé à cette saloperie progresse d'une douzaine de points tandis que le parti au pouvoir en perd autant. Tous ensemble pour éviter le changement.

Majorité et opposition, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en France, en Espagne. Ils font semblant de se disputer pour justifier la présence de partis différents. Mais au fond, rien ne change dans les stratégies nationales. Oui, la droite fluide enverrait en prison ceux qui volent les vieilles dames dans le tramway ou ceux qui occupent le domicile d'une personne âgée temporairement hospitalisée. Mais, pour ne pas irriter les intellos de gauche qui vivent dans des zones protégées et n'utilisent pas les transports en commun, la droite laisse la décision aux magistrats qui sont prêts à relâcher même ceux qui n'ont pas encore été arrêtés.

Alors que la gauche n'enverrait en prison que ceux qui osent se défendre contre une agression, peut-être par un migrant qui aura eu, parait-il, ses raisons de voler ou d'occuper.

Il en va de même pour les guerres atlantistes. Les peuples d'Europe en ont assez de s'appauvrir pour enrichir les marchands d'armes et de mort. Mais les partis de la majorité et de l'opposition s'en moquent et s'obstinent dans la guerre, l'autoritarisme, la pauvreté.

16:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autriche, fpö, europe, affaires européennes, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 septembre 2024

Seule la FPÖ a voté pour un cessez-le-feu en Ukraine !

Seule la FPÖ a voté pour un cessez-le-feu en Ukraine !

Source: https://unser-mitteleuropa.com/147500