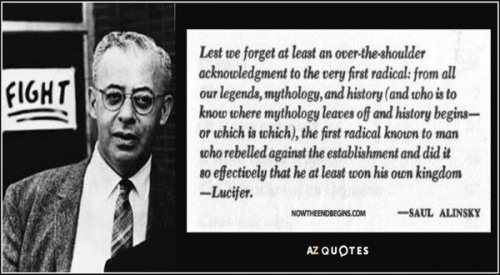

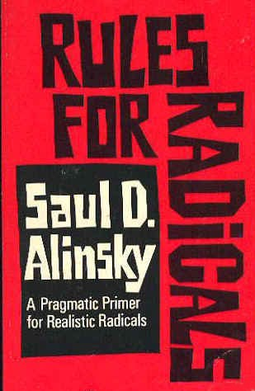

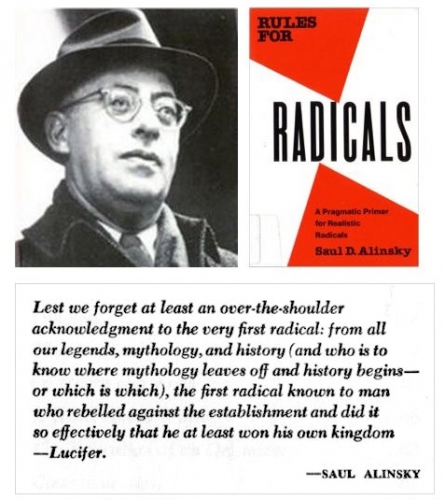

« Et laissez-moi vous dire quelque chose sur Saul Alinsky », poursuit Carson. « Il a écrit un livre intitulé Rules for Radicals. Il reconnaît Lucifer, le radical originel qui a gagné son propre royaume. Pensez-y maintenant. »

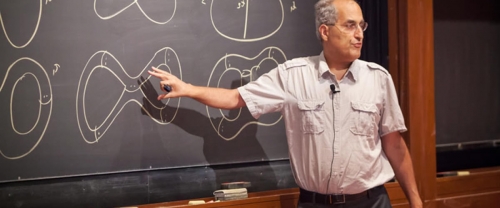

Ben Carson

Alinsky a été interrogé sur la reconnaissance de Lucifer dans son interview de mars 1972 avec le magazine Playboy vers la fin de sa vie, un chant du cygne que tous les adorateurs d’Alinsky connaissent. Voici l’échange, qui a eu lieu à la toute fin de l’interview :

Playboy : Ayant accepté votre propre mortalité, croyez-vous en une vie après la mort ?

Saul Alinsky : Il me semble parfois que la question que les gens devraient se poser n’est pas « Y a-t-il une vie après la mort » mais "Y a-t-il une vie après la naissance ? Je ne sais pas s’il y a quelque chose après cela ou non. Je n’ai pas vu les preuves d’une manière ou d’une autre et je pense que personne d’autre ne l’a vu non plus. Mais je sais que l’obsession de l’homme pour la question vient de son refus obstiné de faire face à sa propre mortalité. Disons que s’il y a une vie après la mort, et que j’ai mon mot à dire à ce sujet, je choisirai sans réserve d’aller en enfer.

Playboy : Pourquoi ?

Alinsy : L’enfer serait le paradis pour moi. Toute ma vie, j’ai été avec les pauvres. Ici, si vous êtes un pauvre, vous êtes à court d’argent. Si vous êtes un pauvre en enfer, vous êtes à court de vertu. Une fois en enfer, je commencerai à organiser les démunis là-bas.

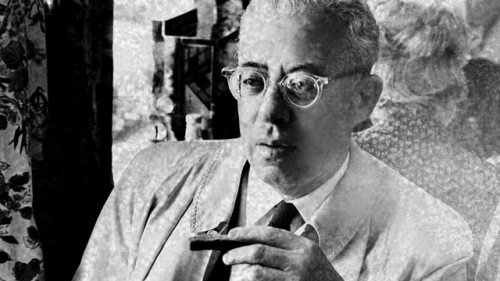

Saul Alinsky, la campagne présidentielle et l’histoire de la gauche américaine

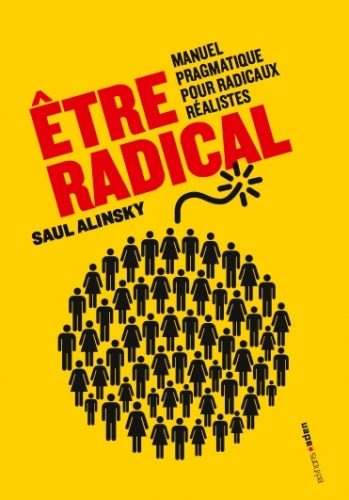

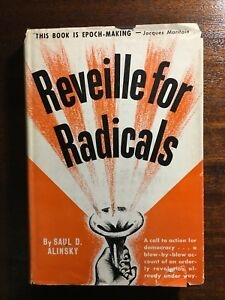

Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et de l’autogestion à l’américaine, Saul Alinsky est la figure de proue d’un mouvement qui a profondément marqué l’histoire du progressisme aux États-Unis. Michael C. Behrent dresse ici le portrait du père fondateur du community organizing, dont l’histoire a inspiré aussi bien Hillary Clinton que Barack Obama.

Les primaires démocrates viennent de se terminer aux États-Unis. Elles ont permis à l’opinion publique de mesurer la distance qui sépare les deux candidats, distance qui a tant mobilisé – au risque de la diviser – la gauche américaine. Mais au moment où cet affrontement-là cède la place à celui qui opposera Obama à McCain, revenons sur un héritage intellectuel et politique que les deux candidats démocrates partagent : l’enseignement de Saul Alinsky.

Si Alinsky est quasiment inconnu en France, c’est parce qu’il fut un militant et un penseur résolument américain – dans ses croyances, ses références et ses méthodes. Aux États-Unis, il est généralement reconnu comme le père fondateur du community organizing, terme que l’on pourrait traduire de manière approximative par « animation de quartier », mais dont le sens est à la fois plus politique et plus radical : il se réfère aux activités par lesquelles un animateur aide les habitants d’un quartier défavorisé à faire valoir leurs droits, que ce soit en exigeant de l’administration des HLM de mettre les logements sociaux aux normes sanitaires en vigueur, ou en demandant aux banques implantées dans le quartier d’offrir des taux d’intérêts plus raisonnables.

Né lui-même dans un ghetto de Chicago en 1909, Alinsky est issu d’une famille juive originaire de la Russie. Après des études à l’université de Chicago, il s’intéresse à la criminologie et obtient une bourse lui permettant de suivre de près la vie des gangs urbains : il développera ainsi une grande estime pour celui d’Al Capone, qu’il considère comme un vaste service public informel. Mais surtout, à partir de 1938, il trouve sa vocation lorsqu’il décide d’« organiser » le quartier Back of the Yards, le fameux ghetto dont les conditions de vie atroces ont été portées au grand jour par le roman d’Upton Sinclair, La Jungle (1905). C’est là qu’Alinksy mettra pour la première fois en œuvre des méthodes dont il fera plus tard un système. Son idée fondamentale : pour s’attaquer aux problèmes sociaux, il faut bâtir des « organisations populaires » (« People’s Organizations ») permettant aux populations de se mobiliser. Ces méthodes s’avéreront fructueuses aussi lorsqu’il organisa - toujours à Chicago - aux débuts des années soixante « The Woodlawn Organization » (TWO), du nom d’un quartier noir menacé par les efforts dits de « rénovation urbaine » de l’université de Chicago. Il fonda aussi l’Industrial Areas Foundation (IAF), une association où de nombreux futurs organizers (« animateurs de quartier ») apprendront la « méthode Alinsky » pour l’appliquer un peu partout dans le pays.

La « méthode Alinsky »

Bien qu’il fût avant tout un homme d’action, Alinsky tenta, dans plusieurs textes, d’expliquer les principes qui guident sa démarche. Son radicalisme puise ses racines dans l’histoire américaine – une histoire traversée avant tout par l’idée de la démocratie, qui a animé les penseurs radicaux américains depuis toujours, des révolutionnaires de Boston en 1776 jusqu’aux fondateurs du mouvement syndical, en passant par les jeffersoniens et les militants œuvrant pour l’abolition de l’esclavage. Citons-en trois principes qui constituent, pour lui, autant de tabous à lever :

1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche)

1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche)

. « Aucun individu, aucune organisation ne peut négocier sans le pouvoir d’imposer la négociation ». Ou encore : « Vouloir agir sur la base de la bonne foi plutôt que du pouvoir, c’est de tenter quelque chose dont le monde n’a pas encore fait l’expérience—n’oubliez pas que pour être efficace, même la bonne foi doit être mobilisée en tant qu’élément de pouvoir ». Malheureusement, poursuit-il, la culture moderne tend à faire de « pouvoir » un gros mot ; dès qu’on l’évoque, « c’est comme si on ouvrait les portes de l’enfer. »

Surmontant ce moralisme gênant, l’organizer identifie le pouvoir dont une communauté dispose, pour ensuite lui montrer le plaisir à l’éprouver – pour ensuite, enfin, le manier à ses propres fins.

2) L’intérêt propre. Si le pouvoir est le but de l’organizer, son point d’appui est l’intérêt propre (self-interest), un autre terme considéré souvent comme tabou. Pour organiser une communauté, il doit faire appel à ses intérêts (et les convaincre qu’il n’y a pas de honte à agir sur cette base) tout en identifiant ceux des personnes qui y ont font obstacle. « Douter de la force de l’intérêt particulier, qui pénètre tous les domaines de la politique, insistera Alinsky, c’est refuser de voir l’homme tel qu’il est, de le voir seulement comme on souhaiterait qu’il soit ».

3) Le conflit. Mais puisque celui qui essaie de faire valoir son intérêt particulier se heurte souvent aux intérêts de quelqu’un d’autre, l’organizer doit accepter le conflit non seulement comme inéluctable, mais même comme désirable – car rien ne mobilise autant que l’antagonisme. Sa tâche doit être « de mettre du sel dans les plaies des gens de la communauté ; d’attiser les hostilités latentes de beaucoup, jusqu’au point où ils les expriment ouvertement ; de fournir un canal dans lequel ils puissent verser leurs frustrations passées… ».

Loin d’être un mal nécessaire, le conflit est « le noyau essentiel d’une société libre et ouverte ». Si la démocratie était un morceau de musique, selon Alinsky, « son thème majeur serait l’harmonie de la dissonance ».

Ces principes ne font que traduire, dans un langage théorique, les tactiques utilisées par Alinsky et ses disciples à Chicago et ailleurs. Puisque l’organizer cherche avant tout à faire prendre conscience aux laissés-pour-compte de leur propre pouvoir, sa première tâche, lorsqu’il arrive dans une communauté, est de repérer ceux qui sont susceptibles de la mobiliser, en faisant appel aux « leaders locaux ». Alinsky travaillait ainsi beaucoup aussi avec les églises, qui constituent souvent la colonne vertébrale des quartiers défavorisés aux Etats-Unis, et entretenait notamment d’excellentes relations avec l’Eglise catholique (dans une lettre à Jacques Maritain, Alinsky ira jusqu’à dire, avec son sens d’humour habituel, qu’il est le deuxième juif le plus influent dans l’histoire du christianisme...).

L’organizer doit, d’autre part, écouter patiemment les habitants pour pouvoir identifier leurs problèmes. Une fois une tâche identifiée, plusieurs méthodes peuvent s’imposer. Pour faire bouger une administration, les habitants peuvent rassembler des informations gênantes et menacer de les distribuer à la presse, ou inviter un responsable municipal à une réunion de quartier pour lui faire part de leur grief. Mais ils peuvent également opter pour des méthodes plus rudes. Pour dénoncer l’insuffisance de l’administration, par exemple, ils peuvent faire pression sur la municipalité en organisant une grève d’impôts, ou encore débarquer en masse dans les bureaux d’un fonctionnaire, refusant de partir avant que celui-ci ne leur accorde, sur-le-champ, la réunion tant de fois reportée (de préférence, sous le regard des caméras de télévision locale). Ou encore : faire un sit-in dans les locaux d’une banque fréquentée par un propriétaire malhonnête ou dans ceux d’une compagnie d’assurances qui pénalise les quartiers défavorisés ; déposer des sacs d’ordures devant une agence de santé dont on estime qu’elle ne remplit pas ses obligations ; manifester devant la maison du propriétaire des taudis de banlieue ; ou encore, se coucher devant les bulldozers lorsque la municipalité se lance dans la rénovation urbaine sans l’approbation des personnes concernées...

La « méthode Alinsky » exerça une influence considérable sur le militantisme et les formes de contestation sociale aux Etats-Unis, tant par son propre travail (notamment à travers l’Industrial Areas Foundation et la Woodlawn Organization) que par les « organizers » qu’il a formés et les associations qui ont suivi son exemple. Parmi ceux passés par son école figure en particulier César Chávez, le militant pour les droits civiques et le fondateur des United Farm Workers, le syndicat qui a organisé la célèbre « grève des raisins » en Californie en 1965.

Cependant, Alinsky a toujours été un personnage controversé dans l’histoire du mouvement social américain - réputation, d’ailleurs, qu’il entretenait lui-même avec enthousiasme. Certains le considéraient comme trop radical et trop diviseur, tandis que d’autres — surtout le mouvement étudiant des années soixante — étaient gênés par son réformisme et son apathie idéologique. De son côté, il ne cachait pas son mépris pour des organisations comme Students for a Democratic Society (SDS) ou le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) : de Jerry Rubin et Abbie Hoffman, les leaders des « Yippies » (Youth International Party). Il disait qu’ils n’étaient « pas fichus d’organiser un déjeuner, encore moins une révolution ».

Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».

Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».

Les associations d’inspiration alinskienne travaillaient en collaboration avec les pouvoirs publics voire les chefs d’entreprise (Marshall Field III, le millionnaire de Chicago, siégea par exemple dans le conseil de direction de l’IAF) plutôt que s’engager dans une lutte « gauchiste ». Son héritage, partagé entre ses tactiques de dissident et des instincts foncièrement réformiste, est donc complexe.

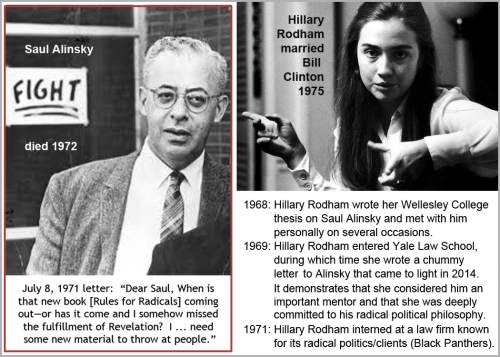

Alinsky, Clinton et la critique du welfare

A l’automne 1968, alors que l’Amérique ne s’est pas encore remise des assassinats de Marin Luther King et de Robert Kennedy, et qu’elle a encore en tête les images des émeutes qui ont éclatées lors de la convention démocrate de Chicago, portant ainsi au grand jour l’opposition à la guerre au Vietnam, une étudiante de Wellesley College, âgée de vingt-deux ans, férue de politique et de justice sociale, décide de consacrer son mémoire de fin d’études à Saul Alinksy. Elle s’appelle encore Hillary Rodham. Dans son mémoire, qu’elle intitule (en citant T. S. Eliot) There is only the fight : an analysis of the Alinsky model, la future candidate à l’investiture démocrate médite la pensée et la carrière d’Alinsky – et, en passant, égrène quelques brins de sa propre vision politique, à l’époque encore en gestation. Au moins laisse-t-elle entrevoir ses préoccupations.

Alinsky la fascine autant par sa soif insatiable de la justice que par sa critique acerbe de la morale chrétienne version middle class, dans laquelle la jeune Hillary a baigné pendant son enfance et qui fait peu de place aux notions comme le pouvoir, le conflit et l’intérêt particulier. D’autre part, Alinsky est à la fois radical et réformiste. Elle remarque que ce qu’il professe « ne sonne pas très ‘radical.’ Ses paroles sont les mêmes que l’on entend dans nos écoles, chez nos parents et leurs amis, chez nos pairs ». Mais elle souligne : « La différence, c’est qu’Alinsky y croit vraiment ».

La possibilité de fonder une contestation sur des principes globalement reconnus est sans doute attirant pour une jeune femme tentée par les grandes luttes des sixties, mais qui choisit de rester dans le « système ». Enfin, Hillary porte un intérêt manifeste pour la place centrale qu’Alinsky accorde à la notion de « communauté ». Le problème qui hante sa pensée est celle « de la quête d’une communauté viable ».

En particulier, il nous oblige à penser ce que signifie une « communauté » à l’âge de l’industrialisation et de la société de masse – si, dans ce contexte, une communauté peut encore exister. Alinsky, qu’Hillary rencontre en complétant son mémoire, est impressionné par la jeune étudiante : il lui propose de venir travailler pour son association. Elle refusera, décidant plutôt de poursuivre des études de droit à Yale (où elle fera la connaissance d’un certain Bill Clinton…).

Alinsky n’aura-t-il été qu’un intérêt passager d’une jeune étudiante passionnée par la politique ? Peut-être. On peut néanmoins considérer la carrière d’Hillary Clinton à la lumière de cet engouement estudiantin pour le community organizer. Son intérêt pour la notion de communauté et les valeurs de solidarité qu’elle véhicule se retrouveront, par exemple, dans son militantisme en faveur des droits de l’enfant et de l’assurance sociale. D’autre part, le pragmatisme d’Alinksy, ainsi que son allergie aux idéologies, rejoignent curieusement les valeurs de la « troisième voie » clintonienne. Clinton remarque ainsi dans son mémoire qu’Alinsky s’intéresse à l’idée d’appliquer ses méthodes à la classe moyenne américaine qui, elle aussi, éprouve un sentiment d’impuissance (powerlessness) devant « ces guerres que l’on suit sur les écrans de télévision ».

Mobilier la classe moyenne – n’est-ce pas ce que tentent les époux Clinton dans les années 1990, lorsqu’ils repartent à la conquête des couches sociales que leur parti semble avoir abandonné ? D’autre part, tout en militant pour les plus pauvres, Alinsky ne cache pas sa suspicion à l’égard de l’Etat-providence, surtout à l’égard de la « guerre contre la pauvreté » menée par le Président Lyndon Johnson dans les années 1960, qu’il qualifiera de « pornographie politique ». Alinsky se vantait de n’avoir jamais rien fait pour les pauvres, comme voulaient le faire les bureaucrates bien-pensants de Washington : il n’a fait que travailler avec eux, les aidant à chercher eux-mêmes des solutions à leurs problèmes.

Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ?

Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ?

La principale leçon que les Clinton retiendront d’Alinsky est cependant sa vision du pouvoir. L’analyse qu’ils font de l’expérience des années 1960, de l’ère Nixon et du scandale de Watergate, mais aussi du déclin du Parti démocrate à l’époque de Reagan, est précisément celle d’Alinsky : la noblesse des principes ne vaut strictement rien sans le pouvoir. Alinsky s’en prend à ceux qu’il appelle les « liberals » (et qu’il oppose aux « radicals »), c’est-à-dire ceux pour qui tous les moyens ne peuvent pas être justifiés par la noblesse du but. Railleur, Alinsky cite La Rochefoucauld : « Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui ».

Lorsque les Clinton se défendent contre ceux qui leur reprochent de vouloir accaparer le pouvoir à tout prix, on peut imaginer que ce proverbe est leur réplique secrète. Dans son mémoire, Hillary Clinton note avec intérêt que selon Alinsky, contrairement à l’idée reçue, rien n’est plus facile en politique que d’être moral : « Il y a deux voies qui mènent à tout : la voie basse et la voie haute. La voie haute est la plus facile. Il suffit à parler des principes et de se montrer angélique à l’égard des choses que l’on ne pratique point. La voie basse est plus la rude. C’est la tâche de faire ressortir une conduite morale de son intérêt personnel ».

Cela aurait pu être la devise de la campagne menée par Hillary Clinton contre Obama : il ne suffit pas d’inspirer les auditeurs par des belles phrases et par son éloquence ; la politique est l’art des résultats ; s’il faut être méchant et déshonnête pour faire un peu de bien, s’il faut être un peu démagogue pour mobiliser la rage des démunis, soit.

Alinsky dans le parcours d’Obama

Le paradoxe, pourtant, c’est que celui que Clinton accuse d’être trop idéaliste est passé par la même école qu’elle. En 1985, Barack Obama, ayant tout juste reçu son diplôme de Columbia, désirant participer au changement social dans le même esprit que les luttes pour les droits civiques des années 1960, mais ne sachant trop comment, répond à une publicité publiée dans le New York Times par le Calumet Community Religious Conference (CCRC). Cette association, qui cherche à faire des églises dans le South Side de Chicago, le célèbre ghetto noir, des forces militantes, est animée par plusieurs disciples d’Alinksy (Mike Kruglik, Gregory Galluzzo et Gerald Kellman) qui veulent recruter des jeunes noirs pour gagner la confiance d’une communauté qui les regarde (ils sont blancs et pour la plupart juifs) avec méfiance.

Agé tout juste de vingt-quatre ans, Obama arrive dans le South Side. Aussitôt, il reçoit son baptême du feu d’organizer, aidant une communauté à obtenir un bureau de placement pour les chômeurs, ou encore portant son soutien aux efforts des résidents d’un HLM pour obtenir le désamiantage de leurs logements.

Obama consacre presque deux cents pages à cet épisode dans ses mémoires, Dreams from my father. Certes, comme l’observe le journaliste Ryan Lizza, « il n’y aucune discussion de la théorie qui sous-tendait son travail et qui guida ses maîtres. Alinsky est la couche absente de ce récit ».

Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».

Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».

A son tour, Obama enseignera à d’autres la méthode que la CCRC lui a apprise.

Toutefois, même si son nom n’est jamais mentionné, les mémoires d’Obama contiennent une critique implicite d’Alinsky – partielle, sans doute, et pourtant claire. D’abord, Obama, dans le South Side, suggère qu’il arrive parfois aux organizers de surestimer l’importance de l’intérêt particulier – ou, du moins, qu’ils le conçoivent de manière trop étroite. Les motivations des résidents du South Side qu’il mobilisa dépassaient le simple intérêt matériel ; ils étaient aussi animés par un intérêt spirituel, ou plutôt un désir de sens, une capacité d’offrir un récit significatif de leur identité. Il apprend que « l’intérêt particulier que j’étais sensé chercher s’étendait bien au-delà des problèmes immédiats, qu’au delà des banalités, des biographies sommaires, et des idées reçues, les gens portent dans leur for intérieur une explication essentielle d’eux-mêmes. Des histoires pleines de terreur et de merveilles, clouées d’événements qui les hantent ou les inspirent encore. Des histoires sacrées ».

Ce qui commence, pour Alinsky, en politique, finit chez Obama en mystique.

La méthode d’Alinsky est mise en question par Obama à un autre niveau encore. Alinsky, nous l’avons vu, assume sans regret le fait que la politique entraîne le conflit, et que la stigmatisation de l’autre peut être une puissante force de mobilisation. Mais quel sens cette idée peut-elle avoir pour une communauté qui vit quotidiennement la conséquence d’une telle stigmatisation - en l’occurrence, la communauté noire américaine ? Une réaction tout à fait logique, qu’Obama rencontre au South Side, est le nationalisme noir, qui assume la stigmatisation, mais en la projetant sur les blancs. Obama développera plus tard un certain respect pour cette attitude, surtout lorsqu’il se rendra compte à quel point les Noirs ont intégré le racisme dont ils sont victimes. La haine des Blancs constitue, pour les Noirs, un « contre-récit enfouit profondément à l’intérieur de chacun, au centre duquel se trouvent des Blancs : certains cruels, d’autres ignorants, parfois un seul visage, parfois l’image anonyme d’un système qui prétend contrôler nos vies. J’étais forcé de me demander si les liens de communauté pouvait être restauré sans un exorcisme collectif de la figure spectrale qui hantait les rêves noirs ».

Mais surtout, il finira par conclure que la haine, même justifiée, est sans issue. Il acceptera, en quelque sorte, la psychologie d’Alinsky, mais pas sa politique.

Ce qu’enseigne, en fin de compte, l’école d’Alinsky, est un mélange de romantisme et de rudesse, d’une soif pour la justice atteinte par des moyens impitoyables. Hillary Clinton semble y avoir puisé pour formuler sa vision non-idéologique du progrès social, tout en tenant fortement compte de sa leçon sur la centralité du pouvoir et de sa conquête, nécessaires à toute politique digne de son nom. Barack Obama, en appliquant la méthode d’Alinsky à Chicago, cherche à donner aux impuissants une preuve de leur propre puissance—tout en critiquant l’intérêt conçu en dehors de toute visée spirituelle, en même temps qu’il se méfie des conséquences de la stigmatisation d’autrui dans la poursuite du pouvoir.

Mais que se passe-t-il lorsque les enfants d’Alinsky passent à la politique politicienne ? Citons le maître : « Le moi de l’organizer est plus fort et plus monumental que le moi du leader. Le leader est poussé par un désir pour le pouvoir, tandis que l’organizer est poussé par un désir de créer. L’organizer essaie dans un sens profond d’atteindre le plus haut niveau qu’un homme puisse atteindre—créer, être ‘grand créateur,’ jouer à être Dieu ».

Aux supporters d’Obama et d’Hillary de reconnaître leur candidat dans cette phrase…

Comment le monde finit

Comment le monde finit

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

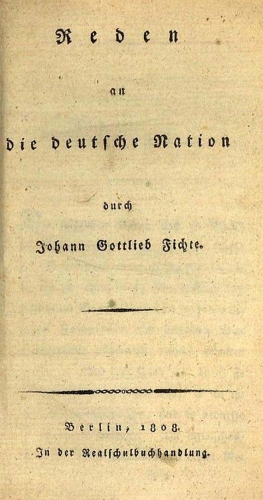

aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ?

aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ? « Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6)

« Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6) L’idée fichtéenne de nation

L’idée fichtéenne de nation