dimanche, 06 décembre 2020

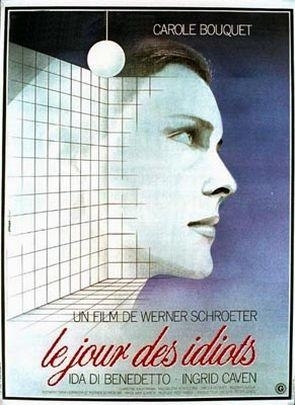

Jean Parvulesco: La lumière blanche de la lune, la folie et la mort - Der Tag der Idioten, Un film de Werner Schroeter

Un texte de Jean Parvulesco :

La lumière blanche de la lune, la folie et la mort

Der Tag der Idioten, Un film de Werner Schroeter

Mettons que, tous comptes faits, ils sont déjà et qu’ils seront de plus en plus nombreux les heureux privilégiés qui, à la faveur de divers essayages techniques, projections privées et autres occasions par la bande pourront voir, avant sa future représentation à Cannes, le dernier film de Werner Schroeter, Der Tag der Idioten, Jamais la vie en français (que moi je traduirais, en l’occurrence, par Une Saison en Enfer).

Œuvre opaque et sur-compactée, ramassée sur elle-même comme le coquillage d’une bête apocalyptique, cachant, au fond des gouffres océaniques, le secret de ses entrailles à la fois éblouissantes et obscènes, infiniment, intolérablement obscènes, mais qui attend aussi l’heure prévue de la future remontée au jour de l’affliction la plus grande de la terre, le film de Werner Schroeter traite clairement de la folie. De la folie ordinaire, comme le dit le cher Charles Bukowski, mais aussi de la folie extraordinaire, la très-grande ; entre autre, de la folie allemande, ainsi que de la folie érotique, doucereuse et mystique de ceux qu’un Antonin Artaud appelait les suicidés de la société. En effet, dans un monde éperdument en proie aux puissances de ténèbres qu’il s’invente et s’impose à lui-même, victime hébétée de la honte sans nom et du crime qu’il secrète sournoisement au jour le jour, et celles-ci, les puissances de ténèbres, déjà assez sûres d’elles-mêmes et de leur invincibilité séculière pour qu’elles finissent par se présenter le visage découvert et parées de toutes les insignes de leur gloire, dans ce monde dis-je, ou d’évidence nous avons depuis si longtemps déjà perdu la partie, le folie acharnée, responsable d’elle-même ou qui se figure encore pouvoir l’être, la folie réfugiée ou reléguée au centre le plus obscur de ses propres déploiements, - la contre-folie peut-être - ne représente-t-elle pas le dernier abri, le bunker fantasmagorique, pitoyable mais, en même temps, irréductible pour le petit nombre de ceux qui se souviennent encore des temps d’avant ou pour ceux qui s’imaginent qu’ils puissent encore s’en souvenir impunément ?

Œuvre opaque et sur-compactée, ramassée sur elle-même comme le coquillage d’une bête apocalyptique, cachant, au fond des gouffres océaniques, le secret de ses entrailles à la fois éblouissantes et obscènes, infiniment, intolérablement obscènes, mais qui attend aussi l’heure prévue de la future remontée au jour de l’affliction la plus grande de la terre, le film de Werner Schroeter traite clairement de la folie. De la folie ordinaire, comme le dit le cher Charles Bukowski, mais aussi de la folie extraordinaire, la très-grande ; entre autre, de la folie allemande, ainsi que de la folie érotique, doucereuse et mystique de ceux qu’un Antonin Artaud appelait les suicidés de la société. En effet, dans un monde éperdument en proie aux puissances de ténèbres qu’il s’invente et s’impose à lui-même, victime hébétée de la honte sans nom et du crime qu’il secrète sournoisement au jour le jour, et celles-ci, les puissances de ténèbres, déjà assez sûres d’elles-mêmes et de leur invincibilité séculière pour qu’elles finissent par se présenter le visage découvert et parées de toutes les insignes de leur gloire, dans ce monde dis-je, ou d’évidence nous avons depuis si longtemps déjà perdu la partie, le folie acharnée, responsable d’elle-même ou qui se figure encore pouvoir l’être, la folie réfugiée ou reléguée au centre le plus obscur de ses propres déploiements, - la contre-folie peut-être - ne représente-t-elle pas le dernier abri, le bunker fantasmagorique, pitoyable mais, en même temps, irréductible pour le petit nombre de ceux qui se souviennent encore des temps d’avant ou pour ceux qui s’imaginent qu’ils puissent encore s’en souvenir impunément ?

Le refus de l’anti-folie

L’aliénation définitive et tragique de soi-même il ne s’agit plus aujourd’hui de la combattre, parce qu’elle est tout ce qui, en nous-mêmes, de nous-même, se veut encore vivant : l’aliénation de nous-mêmes reste notre dernier nous-mêmes, le dernier souffle de vie en nous. Toutes les folles du film de Werner Schroeter ne se survivent que par les noces furieuses, mais en même temps sereines plus qu’on ne saurait le supporter, qu’elles sont amenées à célébrer sans cesse avec leur propre aliénation agissante, avec le pauvre cadavre enterré en elles-mêmes de leur identité d’avant, du néant pétrifié de leur être d’avant le premier cri du dehors. Ce qu’il faut donc, désormais, c’est ramer insidieusement, s’insinuer, se battre, l’écume aux lèvres, cogner aveuglément, bestialement pour arriver au dernier degré de la folie dans son ultime noyau de tranquillité certaine : la folie se doit d’être feinte jusqu’à ce qu’elle devienne vraie folie, folie ardente, folie essoufflée, folie, et ensuite rien ; folie sans désir de folie, folie tout court, folie tout à fait ordinaire. Car, à partir de la ligne rouge du renversement général de la folie, le Paradis se cache liturgiquement au cœur ultime des Enfers de même que, sous l’influence de l’étrange diacre Pâris, certaines religieuses de belle foi en étaient venues à s’intimer des stages de contrition dans les maisons de tolérance du putanat le plus sombre et le plus bas qu’eût entretenu Paris sous le règne déjà pas mal en flamme de Louis XV. Il y a là de fort rudes batailles qui se donnent. Qu’on le sache ou pas, des batailles aux réverbérations si ce n’est aux retentissements cosmiques. Mais il y a des choses dont on ne doit guère causer.

Aussi la folie vraie est elle-même une voie, un sentier dérobé vers ce qui, au-delà de sa propre expérience directement vécue, accomplie jusqu’à la fin et comme bue à la lie, la dépasse et l’annule : l’anti-folie, disions-nous, faute de mieux.

Telle sera donc la carrière suprêmement spirituelle, eucharistique dirais-je même – il y a un sens original du terme, bien plus terrible que celui de son acception catholique actuelle - que poursuit Carole Bouquet dans ce film-piège, film visant à se vouloir, très sournoisement, une espèce de Vierge de Nuremberg morale et y parvenant assez parfaitement, car elle, Carole Bouquet, n’hésitera pas, de son côté, à utiliser ce film, - et, pour l’utiliser, elle s’y précipitera comme dans le puits noir d’un suicide rituel – à la manière d’une machination suractive, comme une conspiration au second degré lui permettant (lui ayant permis) à elle, Carole Bouquet, de parvenir jusqu’au cœur immobile, jusqu’au cœur en fer noirci de sang où apparaît l’anti-folie, c’est-à-dire la mort. Je veux dire la mort en tant que telle, chose qui ne me paraît nullement impossible à affirmer dans ce contexte.

De toute façons, quelle plus irrévocable humiliation pour la folie que son assujettissement à la mort, que la désertion de la mort ? Faire semblant de s’approcher de la folie comme d’un but en soi et, la trahison dans l’âme n’y voir qu’un mince sentier de prostitution, mobilisé pour qu’il fasse rejoindre subversivement les parages immédiats de la mort alors même que l’on fait si bien semblant de céder aux vertiges les plus réputés de la démence et de ses abattements, de ses mélancolies qui donnent le change.

Le pari halluciné de Carole Bouquet

Ce fut donc là le pari halluciné de Carole Bouquet (et je ne suis pas même certain que Werner Schroeter, lui, aura tout eu à comprendre de ces manigances de bonnes femmes dans le pressoir ou qu’il se résignât vraiment à prendre les choses ainsi). Car jamais, dans l’histoire actuelle du cinéma, l’être propre d’une comédienne n’a eu à s’offrir et de s’est vu offert avec plus d’élégance étudiée, insouciante aussi, et jeune, adolescente même et comme musicale à la fin, avec plus d’acharnement, de rage et de honte exaltée et exaltante aux jeux dramatiquement coupables et troublés en profondeur, aux jeux morbides et, finalement, tout à fait mortels du franchissement clandestin des chemins de sa propre mise à l’épreuve face à la folie, et ensuite dans la folie elle-même et au-delà de la folie, soudain, face à la mort et à la fin de tout comme poussée, elle-même, par derrière, brutalement, dans la mort. Il faut avouer, reconnaître que tout cela n’est quand même pas rien, loin de là. Se jouer ainsi de la folie, jouer de la folie jusque dans le cœur même de la folie de la folie, jusque dans le cœur le plus inviolable, le plus sombre et le plus émietté, le plus cendreux de la folie et en sortir quand même par les portes hypnagogiques de la mort, et de la mort la plus ordinairement qualifiée, telle est l’aventure essentiellement infernale – et exemplaire s’il en fût, cette aventure , pour nous autres, chercheurs paranoïaques de toutes les passes interdites – dont Carole Bouquet s’est chargée de faire sien le mystère vivant dans ce film, ou plutôt à travers le film où elle a plus ou moins persuadé Werner Schroeter à l’y engager sans aucune espèce de retenue.

Et pourtant, il ne serait pas très intelligent de se laisser prendre à la doctrine affirmative, extérieure, de ce film, à ses écailles en surface, écailles mouvantes, et qui coupent mortellement, pas très intelligent de se laisser capturer de part en part en lui de son seul dit, qui fascine et qui sait convaincre : la part du non-dit y est immensément plus armée de mystère, plus significativement engagée dans le sens d’un avenir encore lointain, bien lointain peut-être, mais qui, lentement, je le sais, reviendra compréhensible, puissant et clair. C’est le sacrifice acharné, somme toute relativement démentiel et comment dire, trans-sanctifiant même de Carole Bouquet qui s’y auto-immole et bien plus encore, qui s’y auto-mutile à la folie la plus noire, à la folie grassouillette et grisâtre qui véhicule la mort imbécile et si peu sanglante des autres, des sous-être mis à sa disposition, de ses compagnes d’hospice, de masturbation et de crétinisme sans remède, ses pauvres sœurs captives des bourbiers capricieux d’une Apocalypse sans cesse interrompue dans ses élans comme par une espèce de coïtus interruptus justicier et valétudinaire, toujours menteur, trouve sa contrepartie occulte dans les gesticulations infâmes, dans l’écoeurante dérision des bas-restes, des haillons immondes qui signalent, ici et là, au cours du film, pareils à du vomi anonyme le long du couloir étincelant de l’hospice où tout se fait et se défait, trouve sa contrepartie occulte, dis-je, dans je ne sais quels antécédents, catholiques, du discours général, rémanent et parasitaire, dans un certain bégaiement christologique des sous-êtres-là et des choses informes qui les gardiennent. Carole Bouquet, en effet, va prendre sur elle toutes les ténèbres et toutes les nuits, la souillure abyssale, la mort et l’angoisse hallucinée de ce monde en les faisant clandestinement et comme très amoureusement siennes : ainsi Carole Bouquet les arrache-t-elle à elles -mêmes, ces épouvantables misères de la chair, de l’âme et de la conscience en putréfaction avancée dont elle s’est imposée le spectacle de cauchemar éveillé, et, en les arrachant à elles-mêmes, se les approprie eucharistiquement et les annule, parce que c’est en les faisant siennes, en les mangeant mystiquement et en les faisant brûler dans ses divines entrailles qu’elle en désarme la mainmise et la honte sur elles, la mainmise paroxystique du néant à l’œuvre dans sa propre Maison d’œuvres. Et c’est alors que le non-dit du film, le non-dit de la prestation secrète, illégale, de Carole Bouquet flambe, soudain, dans le creux, dans le mince sillon ardent et profondément caché où s’éclatent les termes d’une dialectique malgré tout christologique, porteuse non d’un voile de lin blanc ni même d’une nappe de sang, mais de la suie abjecte et apparemment non-significative que l’on recueille sur le visage estropié de ces crétines, de ces folles expulsées de l’être et du néant, somptueux gibier de latrines pour ceux qui savent et plus encore pour ceux qui osent.

Nue, à jamais nue

Or la marque angéliquement limpide de ceux qui en sont, de ceux qui ont osé, va apparaître là avec la nudité impitoyable et sauvage, avec la déchirante nudité de Carole Bouquet à l’œuvre : exhibitionnisme transcendantal de son sexe dans un des premiers plans du film, de sa belle chair magnétique, cuite et recuite et comme noircie, voilée par les feux invisibles des regards de ses saldingues d’apparat, qui dévorent et qui calcinent, nudité extatique de ses longs cheveux noirs qui, minces serpentes de mercure, véhiculent les rayons de la Lune Noire, nudité même de l’intérieur de sa bouche, flamboyant de pourpres et d’écarlate comme une nova qui viendrait à peine d’exploser quelque part dans l’Alpha du Centaure, nudité toute puissante jusque dans la couleur même de ses yeux, ce vertigineux bleu profond, nocturne et sélénaire, glacial, appel désespéré à quelle aurore boréale à venir, bleu sidéral et océanique, interdit d’azur et qui proclame subversivement le règne de la nouvelle Glazialkosmogonie hörbigerienne, notre patrie perdue et l’éternité même d’un souvenir intact.

Mais que dit Régis Debray ? Il dit que d’où l’on se suppose parti, là il faut aller se reposer. Aussi doit-on, à la toute dernière limite de cette approche, se dire qu’il faut voir et comprendre Der Tag der Idioten de Werner Schroeter comme une sorte d’inversion ordurière des grands Jeux Olympiques filmés à Berlin, en 1936, par Leni Riefenstahl, un songe mort-né que l’on s’évertue de contempler dans un miroir infernalissime, dans un miroir plus noir que noir – nigra nigrum nigrius disent les textes alchimiques traditionnels – alors que, à l’intérieur d’un songe profond et comme éveillé, Carole Bouquet elle-même s’y laisserait surprendre comme une autre Leni Riefenstahl, mais les yeux arraché, mutilée, anéantie à Treblinka ou d’ailleurs (qu’importe, en fait, puisque Treblinka, aujourd’hui, est partout, en nous-mêmes, et hors de nous, sournoisement, bestialement), vidée de ses propres entrailles, qui furent d’un rose si céleste et soyeux, piétinée et déchiquetée dans sa propre pourriture d’être à la fois vivante et non-vivante, à peine gigotante encore, la bouche remplie de son propre sang comme on la surprend dans le dernier plan du film, son humble et tragique couronnement et la mise à jour de sa signification la plus occulte.

La bouche remplie encore de son propre sang, mais qui parvient encore, du plus profond de sa déréliction, à tout faire sauter, à tout faire s’écrouler à la fin. Car, à la fin, l’hospice spécialisé en saldingues irrécupérables et suicidaires saute, s’écroule dans non-être et tout s’auto-anéantit avec lui. Ainsi le mot ultime, le mot d’au-delà de tout mot, ainsi le dernier secret sont dits, et bien plus encore, sont clairement prédits : tout, à la fin sautera, tout s’écroulera. Car la semblance extraordinairement parfaite et si belle de ce film prétend que c’est Carole Bouquet elle-même qui doit se trouver, et qui finira par se trouver clandestinement à l’origine de ce geste apocalyptique final, à l’origine, je veux dire, de cette Apocalypse indéfiniment rêvée, indéfiniment reportée.

Régis Debray encore : Parce qu’elle abîme, l’incomplétude oblige à réparer. Mais c’est irréparable. Irréparable quant à la totalité, quant à la mémoire interdite et déchue de l’ensemble antérieur.

Cependant Hölderlin, lui, ayant payé de prix que l’on sait, le prix même du salut et de la délivrance par la folie pénétrant au cœur même, au cœur ultime de la folie extatiquement immobile en elle-même, le prix royal et sous-abyssal de l’anti-folie, ne se demandait-il pas, précisément, au-delà de toute sémiologie vivante et agissante : j’aurai vécu un jour comme vivent les dieux, et que faut-il de plus ?

Mais les dieux, comment vivent-ils ? Dans l’oubli, héroïque et limpide, des gouffres qui les portaient, sur les cimes nues de l’anti-folie.

Ainsi ce que Werner Schroeter voulait faire, ce qu’il est parvenu à réaliser à travers ce plus que fascinant Der Tag des Idioten, il n’aurait pourtant pas pu le faire sans Carole Bouquet, je veux dire sans Carole Bouquet elle-même. Car la prédestination sera toujours infiniment plus forte que toute volonté de destin, et la terrible faiblesse lunaire du don total, de la soumission avide de soumission jusqu’à la mort ne manquera jamais de l’emporter sur la volonté des ténèbres extérieures puisqu’elle est encore elle-même, intérieurement, ténèbres et, dans ces ténèbres, impuissance et oubli de tout. Encore que, de toute façon, l’abîme appelle l’abîme.

La mort seule m’a appris la vie, me disait un jour Carole Bouquet. Nue, à jamais nue, elle sera donc, désormais, sans fin des nôtres.

Hécate, elle-même Hécate

Je crois que l’on ne le sait que trop : les très grands films exigent impérativement qu’une relation médiumnique profonde et, surtout occulte depuis le début jusqu’à la fin, s’établisse plus ou moins honteusement entre le metteur en scène et le comédien à partir duquel il compte déployer l’espace intime de son dit (mais sait-il toujours, quel est, quel sera son véritable dit, le dit qu’il lui sera donné de dire ? ). Le centre de gravité ultime du film qui se veut appartenir au sommet de l’expression cinématographique se situe donc non dans la réalisation du film au niveau de l’image, au niveau de la matérialité immédiatement saisissable et montrable, mais dans les profondeurs existentielles ou quelqu’un parvient à faire accepter à quelqu’un d’autre de prendre aventureusement, héroïquement le parti sacrificiel de mourir à lui-même, de mourir à son être extérieur et avouable, pour céder la place, en lui-même, à ce qui, mystérieusement, en lui-même, appartient au non-monde du non-dit, à la tragédie permanente d’un monde dont les archetypes ardents se perpétuent mythologiquement – je veux dire à l’intérieur toujours, de la même mythologie – sans tenir compte de la marche de l’histoire des êtres visibles à la seule lumière du jour.

Aussi, qu’il s’agisse de la lumière de la nuit ou de la claire journée d’hiver en Allemagne, à la limite des neiges, dans Der Tag der Idioten ,la lumière intérieure du film n’est jamais que la lumière hypnagogique de la lune, maîtresse des songes secrets et de la mort.

C’est que Werner Schroeter a su arracher, aux plus interdites profondeurs vitales et magiques de Carole Bouquet, une autre Carole Bouquet, qui s’identifie secrètement, qui est devenue elle-même, en elle-même, Hécate, la déesse sanglante et toute puissante de l’autre lumière, la lumière de la lune.

Hymne et action de grâce inavouable à la Lune Noire, Der Tag der Idioten rend à Carole Bouquet sa véritable identité, son identité nocturne et lunaire, nous en dévoile la gloire sombre et les adorations dévastatrices d’Hécate, qui vit médiumniquement en elle et qui demeure en elle, comme depuis toujours.

Jean Parvulesco

Ce texte a été publié précédemment dans le « Cahier Jean Parvulesco » publié en 1989, aux éditions Nouvelles Littératures Européennes, sous la direction d’André Murcie et Luc-Olivier d’Algange.

00:57 Publié dans Cinéma, Film, Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, werner schroeter, carole bouquet, film, 7ème art, jean parvulesco |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.