mardi, 07 novembre 2023

Géopolitique du transport maritime. Une clé pour comprendre le monde

Géopolitique du transport maritime. Une clé pour comprendre le monde

par Nicola Silenti

Source: https://www.destra.it/home/geopolitica-dei-trasporti-marittimi-una-chiave-per-comprendere-il-mondo/

La mer est la clé de tout. Pour bien comprendre les grands changements dans les rapports de force entre les nations, déterminer le poids des continents et deviner la direction que prend le monde, il faut s'intéresser au trafic de marchandises conteneurisées et aux routes maritimes sur lesquelles circulent les marchandises. D'où elles partent et où elles arrivent, les pôles stratégiques et ceux en déclin, mais aussi les zones "à risque", soumises à des actions militaires ou de piraterie, où les flux mondiaux de marchandises peuvent se ralentir, voire s'arrêter.

L'élément déterminant pour la rédaction de toute analyse sérieuse sur le sujet est une véritable connaissance des routes, mais surtout l'expérience, qui est souvent plus précise et exhaustive que n'importe quelle étude statistique ou n'importe quelle science économique. Une expérience qui est l'héritage de l'histoire personnelle et professionnelle de ceux qui, comme l'auteur, ont navigué sur les mers "chaudes" de la planète depuis les années 60, témoins privilégiés de bouleversements d'époques, d'ascension et de chute d'empires et de révolutions technologiques jusqu'alors inconcevables et impensables. Des années où les "zones à risques" maritimes n'existaient pas encore, mais où elles figuraient en toutes lettres sur les cartes des navigateurs internationaux, conscients des pièges et des risques qui, telles les sirènes d'Ulysse, se cachaient dans ces passages obligés. Des détroits, des routes et des points nodaux à haut risque qui, dans le contexte historique international actuel, sont en quelque sorte les pierres angulaires de la géopolitique de la mer: un mot, "géopolitique", qui est resté inconnu de l'univers maritime au moins jusqu'aux années 70, malgré la brève et clairvoyante parenthèse que cette discipline a connue en Italie de 1939 à 1942 avec la revue de Giuseppe Bottai (photo) Rassegna mensile di geografia politica, economica, sociale e coloniale.

Comme l'a récemment souligné une étude de Jérôme de Ricqlès, expert du marché maritime, pour cartographier de manière fiable les points chauds des routes maritimes de la planète et établir une carte des risques, il faut partir de la jonction des détroits des Dardanelles et du Bosphore et de la mer Noire, fortement touchée par la guerre russo-ukrainienne avec son corollaire tragique d'attaques de missiles et de bombardements sur les ports d'Odessa et de Sébastopol et le risque pressant d'une escalade à l'issue imprévisible. Une alerte rouge similaire est attribuée par de Ricqlès à la zone du Golfe de Guinée, affectée depuis un certain temps par une série ininterrompue d'attaques de pirates sur les côtes et dans les eaux internationales, et à la partie de l'Extrême-Orient située entre l'île de Taïwan et la mer de Chine, prisonnière depuis des décennies du différend non résolu sur la souveraineté de l'île et des innombrables implications géopolitiques qui couvent sous une cendre qui devient chaque jour plus incandescente.

Autre carrefour à fort coefficient de dangerosité, le golfe d'Aden, passage obligé entre la mer Rouge et le canal de Suez, est une zone de grande instabilité prise dans l'étau des conflits au Yémen et en Somalie, cette dernière étant l'épicentre mondial de la piraterie. Le changement climatique menace la navigation dans les océans Atlantique et Pacifique en hiver, tandis que le canal de Suez reste un carrefour risqué pour les grands porte-conteneurs, qui sont toujours exposés au danger trop fréquent des collisions. Ces risques sont similaires à ceux qui affectent le détroit de Malacca, passage obligé pour les porte-conteneurs voyageant entre l'Est et l'Ouest via Singapour : un transit qui équivaut à plus d'un tiers du trafic mondial de marchandises et qui, pour cette même raison, est de plus en plus affecté par des accidents dus à des collisions et à des épisodes croissants de piraterie. En Europe, la zone du Solent devant le port anglais de Southampton, exposée à des vents forts et à des courants dangereux qui réduisent la manœuvrabilité des navires transportant des conteneurs, est une zone avec un coefficient de risque plus faible, mais toujours sous la loupe.

Dernier en termes d'indice de danger mais certainement loin d'être secondaire sur les routes du trafic mondial, le canal de Panama, sujet à des accidents graves sporadiques mais affecté depuis l'été de cette année par le phénomène de la sécheresse, qui a réduit le transit des navires et pourrait se poursuivre pendant au moins une autre année civile. Les aléas d'un climat qui est souvent le véritable moteur de l'histoire, une histoire qui n'est pas toujours le produit exclusif de nos choix humains.

23:44 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, transport maritime, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les charges d'intérêt grèvent les budgets publics

Les charges d'intérêt grèvent les budgets publics

Valentin Katasonov

Source: https://geoestrategia.es/noticia/41704/economia/los-costos-de-los-intereses-estan-consumiendo-los-presupuestos-gubernamentales.html

Dans les médias, on trouve de plus en plus souvent des pronostics apocalyptiques d'experts indépendants, selon lesquels, dans un avenir proche, les budgets des États pourraient se transformer en mécanismes de "dette" prononcée. La nature endettée des budgets se reflétera à la fois dans leurs parties recettes et dépenses. Du côté des recettes du budget, la principale source sera les emprunts et les prêts, tandis que les impôts et les autres sources traditionnelles de revenus pourraient être relégués au second plan. Du côté des dépenses, le principal poste budgétaire peut être le coût du service de la dette publique ou les frais d'intérêt.

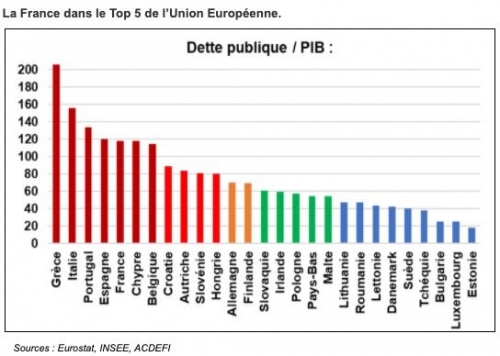

Selon les estimations du FMI portant sur 141 pays, en 2022, les recettes budgétaires ont dépassé les dépenses budgétaires (excédent budgétaire) dans seulement 28 pays. Seuls deux pays affichent un solde nul. Et 111 pays avaient des déficits budgétaires. Très souvent, un indicateur relatif est utilisé pour évaluer l'ampleur du déficit budgétaire: un pourcentage par rapport à la taille du produit intérieur brut (PIB). Parmi les 10 premiers pays pour cet indicateur en 2022, on trouve les pays suivants: Italie - 8,00 ; Burkina Faso - 8,52 ; Mongolie - 8,80 ; Zambie - 8,90 ; Ghana - 9,30 ; Saint-Vincent-et-les-Grenadines - 9,39 ; Sri Lanka - 10,20 ; Cuba - 11,11 ; Maldives - 14,31 ; Ukraine - 15,75.

Ainsi, l'Ukraine s'est avérée être le détenteur du record absolu en termes de niveau relatif de déficit budgétaire l'année dernière. D'ailleurs, en 2021, le déficit budgétaire de l'Ukraine était relativement modeste: 3,97 % du PIB ; selon cet indicateur, l'Ukraine ne se classe qu'au 91e rang. En fait, le budget ukrainien est devenu un paravent couvrant le financement de la dette par l'Occident en toute indépendance. Un financement de la dette garanti par divers actifs réels, principalement des terres agricoles et des gisements de minerais. Il y a une chance que l'Ukraine puisse maintenir sa position de leader par le bas. Le budget de l'État ukrainien pour 2023 prévoit un déficit de 38 milliards de dollars, qui devrait être comblé presque exclusivement à l'aide d'emprunts extérieurs. Selon des sources officielles ukrainiennes, au cours des six premiers mois de 2023, les ressources extérieures ont représenté 49,1 % de l'ensemble des recettes du fonds général du budget de l'État. Le budget de l'État ukrainien est un modèle idéal du budget de l'État de l'avenir que de nombreux pays peuvent atteindre.

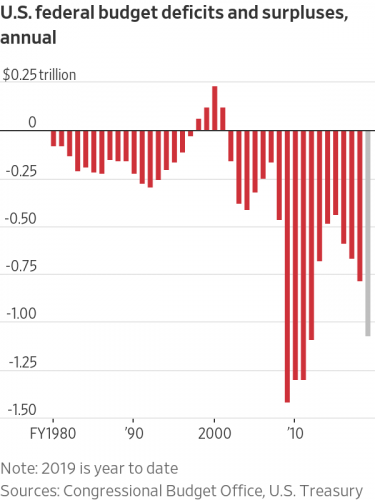

Si l'on classe les pays en fonction de la valeur absolue de leurs déficits budgétaires, alors, selon cet indicateur, pendant de nombreuses années, voire décennies, les États-Unis d'Amérique ont été "en tête du peloton". Sans trop entrer dans l'histoire, je soulignerai qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu un budget chroniquement déficitaire. La seule exception a été les années fiscales 1998-2001 (l'ère Clinton), où le budget américain était excédentaire.

En ce qui concerne le niveau relatif des déficits budgétaires, les États-Unis figurent également parmi les premiers. Voici les données relatives à l'ampleur du déficit budgétaire par rapport au PIB au cours des dernières années (en %) : 2015 - 3,80 ; 2016 - 4,42 ; 2017 - 3,79 ; 2018 - 5,47 ; 2019 - 6,22; 2020 - 15,85 ; 2021 - 10,92 ; 2022 - 4,60. Le chiffre de 2020 est un record pour les États-Unis dans toute l'histoire de l'après-guerre. En 2020, en termes de niveau relatif de déficit budgétaire, les États-Unis se sont classés huitièmes sur 174 pays. En 2020, le déficit budgétaire américain en termes relatifs était plus important que le déficit budgétaire ukrainien en 2022 ! En 2020, la valeur absolue du déficit budgétaire était de 3100 milliards de dollars, soit 47 % des dépenses budgétaires. Les emprunts du gouvernement (qui comblent les déficits budgétaires) sont devenus la principale source de revenus du budget américain, reléguant les impôts (qui ont été la principale source de revenus tout au long de l'histoire des États-Unis) à la deuxième place.

L'année fiscale américaine 2023 vient de s'achever (1er octobre). Le Trésor américain a indiqué que le déficit budgétaire pour l'année s'élevait à 1700 milliards de dollars, soit 6,3% du PIB américain. Le déficit budgétaire a couvert environ 28% des dépenses budgétaires.

Il n'est pas surprenant que la dette nationale américaine augmente aussi rapidement. Après tout, il s'agit de déficits budgétaires d'État. En 1981, le ratio dette publique/PIB des États-Unis était de 40,4% du PIB. En 2022, il a déjà dépassé 121%. Au début de la nouvelle année fiscale (au 1er octobre 2023), le montant de la dette publique américaine s'élevait à 33.400 milliards de dollars, ce qui représente déjà plus de 130 % du PIB. Selon les estimations du FMI, cela représente environ un tiers de la dette publique totale de tous les pays du monde. Et ce, bien que la part des États-Unis dans la population mondiale soit de 4,2%. Et leur part du PIB mondial est de 15,6% (sur la base des résultats de 2022 ; calculés en utilisant la parité de pouvoir d'achat des monnaies). Il est très surprenant que, jusqu'à récemment, les trois principales agences de notation aient accordé les meilleures notes de crédit et d'investissement aux États-Unis. Cependant, au début du mois d'août, l'agence de notation internationale Fitch a abaissé la note de défaut de l'émetteur américain à long terme de "AAA" à "AA+" en raison de la détérioration des indicateurs budgétaires et de l'augmentation de la dette publique.

Nous ne pouvons pas oublier la Chine, qui a longtemps été considérée comme une économie modèle avec des taux de croissance constamment élevés. Or, depuis le milieu des années 1980, le budget de l'Empire céleste est régulièrement déficitaire. Seules deux années au milieu des années 2000 ont fait exception. Voici un aperçu du déficit budgétaire de la Chine au cours des dernières années (en % du PIB) : 2015 : 3,43 ; 2016 - 3,77 ; 2017 - 3,66 ; 2018 - 4,08 ; 2019 - 4,91 ; 2020 - 6,20 ; 2021 - 3,80 ; 2022 - 4,70. Des chiffres également très impressionnants, bien qu'un peu plus modestes que ceux des États-Unis. À la fin de 2023, le déficit devrait s'élever à 600 milliards de dollars, soit environ 3% du PIB. Le déficit couvrira environ 15% des dépenses. Les déficits budgétaires chroniques augmentent chaque année la dette publique de la Chine. À la fin de l'année dernière, elle s'élevait à 77% du PIB. Le FMI prévoit que dans quatre ans, la valeur de la dette publique chinoise atteindra 100% du PIB.

Je citerai quelques autres grandes économies mondiales dont les indicateurs de déficit budgétaire relatif sont également élevés (2022, % du PIB) : Grande-Bretagne - 5,57 ; Espagne - 4,80 ; France - 4,72 ; Suisse - 4,50 ; Turquie - 4,00 ; Belgique - 3,90 ; Canada - 3,50 ; Corée du Sud - 3,00 ; Allemagne - 2,62.

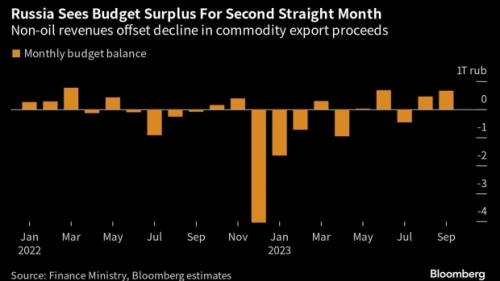

Quant à la Russie, elle présente des déficits budgétaires relativement modestes. En 2022, il s'élevait à 1,36% du PIB. Comme dans la plupart des pays du monde, la valeur maximale de l'indicateur a été enregistrée en 2020 (au plus fort de la pandémie de grippe aviaire): 3,99% du PIB. Avant cela, les déficits budgétaires les plus importants ont été enregistrés en 2015 (3,39% du PIB) et en 2016 (3,67%). Les années déficitaires sont entrecoupées d'années excédentaires. En particulier, des excédents budgétaires ont été enregistrés en 2018 (2,92% du PIB), 2019 (1,93%) et 2020 (0,77%). En principe, la Russie réunit toutes les conditions pour un budget public excédentaire, puisqu'elle présente une balance commerciale et des paiements (compte courant) positive. Cependant, le budget pour 2023 prévoit un déficit de 2,9 trillions de roubles (équivalent à environ 2% du PIB). Cela signifie qu'environ 10% des dépenses budgétaires seront financées par le déficit, c'est-à-dire, en fin de compte, par des emprunts publics.

L'autre face de la médaille, appelée budget de la dette, est la dépense budgétaire pour le service de la dette publique. Normalement, le niveau de ces dépenses est évalué en fonction de leur part dans l'ensemble des dépenses budgétaires. Malheureusement, ni le FMI ni d'autres organisations ne tiennent de statistiques sur cet indicateur pour l'ensemble des pays du monde ; il n'existe pas de tableau récapitulatif. Nous devons utiliser les chiffres des différents pays.

La plupart des publications des médias traitent des dépenses d'intérêt dans le budget américain. Au cours de ce siècle, la part des frais d'intérêt dans les dépenses budgétaires totales des États-Unis a varié entre 5 et 10%. La valeur minimale a été enregistrée en 2021: 5,2%. Et le maximum pour l'année fiscale 2023 qui vient de s'achever est de 10,2%. En deux ans, il y a eu un double saut. Cela n'est dû que dans une certaine mesure à l'augmentation de la dette publique. La raison principale est que depuis le printemps de l'année dernière, le Système fédéral de réserve a commencé à augmenter régulièrement le taux directeur, qui avant cela, pendant de nombreuses années, était, au sens figuré, au niveau de la "douille" (proche de zéro). Les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain étaient liés au taux directeur. Il n'était donc pas difficile pour le Trésor américain de rembourser la gigantesque dette nationale (qui a atteint 30 000 milliards de dollars le 1er février 2022). Mais depuis un an et demi, la situation a commencé à changer rapidement. En juillet de cette année, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d'intérêt directeur, qui se situe actuellement entre 5,25 et 5,50%. Aucune baisse de taux n'est attendue, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et la probabilité d'une augmentation demeure. De nombreuses prévisions indiquent que le ratio des charges d'intérêt continuera à augmenter. Le Congrès américain ayant temporairement supprimé le plafond de la dette, le ministère des finances profite de la situation pour augmenter le volume d'émission de titres du Trésor.

Les dépenses brutes d'intérêt dans le budget pour l'année fiscale 2023 s'élèvent à 929 milliards de dollars (plus de 15% des dépenses budgétaires). Il est vrai que l'État ne paie pas seulement des charges d'intérêt, mais reçoit également des revenus d'intérêt. Le Trésor américain fournit normalement un chiffre pour les dépenses d'intérêt nettes (moins les revenus d'intérêt). En 2023, elles s'élevaient à 632 milliards de dollars, ce poste budgétaire devenant le deuxième plus important après les dépenses de défense. Ils représentaient 12,7% de l'ensemble des dépenses budgétaires l'année dernière. Dans les années à venir, les coûts d'intérêt devraient dépasser les dépenses de défense et devenir le poste le plus important des dépenses budgétaires américaines.

Sous nos yeux, le budget traditionnel des États-Unis est en train de se transformer en un budget "d'endettement", ce qui inquiète considérablement de nombreux hommes politiques et représentants d'entreprises américains. Et aussi les investisseurs étrangers qui ont l'habitude d'investir dans les bons du Trésor américain.

Il semblerait que le budget russe soit très éloigné du modèle actuel dit "de la dette". Après tout, la Russie a une dette publique très modeste. À la fin de l'année 2022, elle représentait 19,6% du PIB. Selon les prévisions du FMI, le niveau de la dette publique de la Fédération de Russie restera pratiquement inchangé dans les années à venir (en % du PIB) : 2023 - 21,2 ; 2024 - 21,8 ; 2025 - 21,7 ; 2026 - 20,9 ; 2027 - 19,8 ; 2028 - 18,2. Il semblerait que, selon les normes budgétaires américaines, les dépenses d'intérêt dans le budget russe devraient se situer entre un et demi et deux pour cent des dépenses budgétaires totales. En réalité, cette proportion est nettement plus élevée. Dans le budget pour 2023, les dépenses d'intérêt devraient s'élever à 1,52 trillion de roubles, soit plus de cinq pour cent de l'ensemble des dépenses budgétaires.

Le fait est que, bien que la dette publique de la Russie soit faible, elle est très coûteuse (comparée à la dette des États-Unis, de la Chine et de nombreux autres pays). Cette situation est grandement facilitée par la Banque de Russie, qui augmente le taux d'intérêt directeur (aujourd'hui, il a déjà atteint 13,00 %, soit 2,5 fois plus que le taux d'intérêt directeur de la Réserve fédérale américaine). L'autre jour, le vice-ministre des finances de la Fédération de Russie, Vladimir Kolychev, a cité un chiffre intéressant: les dépenses du budget fédéral pour le service de la dette publique et le financement des programmes de prêts préférentiels augmentent d'environ 200 milliards de roubles lorsque le taux directeur augmente d'un point de pourcentage. Et la Banque de Russie ne garantit pas qu'elle n'augmentera pas encore le taux d'intérêt.

Le ministère des finances de la Fédération de Russie a préparé un projet de budget pour la période 2024-2026. La Chambre des comptes de la Fédération de Russie a soumis à la Douma d'État un avis sur le projet de budget. Les auditeurs d'État ont attiré l'attention sur les coûts du service de la dette publique : ils seront multipliés par 2,2 d'ici 2026 par rapport à l'estimation de la mise en œuvre pour 2023 et dépasseront les dépenses totales du budget fédéral pour les soins de santé et l'éducation.

13:37 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, dette publique, actualité, budgets nationaux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gianni Vattimo et l'héritage postmoderne

Gianni Vattimo et l'héritage postmoderne

par Umberto Bianchi

Source : Umberto Bianchi & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/gianni-vattimo-e-l-eredita-postmoderna

Il y a quelques années, je suis allé écouter une conférence de Gianni Vattimo au centre social "Angelo Mai" à Rome, dans le quartier du Rione Monti. Après avoir écouté attentivement les propos du philosophe, à la fin de sa conférence, je lui ai demandé comment, dans une situation telle que celle engendrée par l'expansion irrésistible de la pensée techno-économique, il était, selon lui, possible d'arriver à une synthèse de pensée qui, en unissant l'Être et le Devenir, représenterait la seule alternative pour en sortir. Eh bien, la réponse de Vattimo était la suivante: ce qui représentait le mieux ce que je proposais, se trouvait dans la pensée de Nietzsche, ajoutant ensuite qu'en aucun cas, cela ne devait tomber dans l'erreur de la métaphysique.

La mort récente de Gianni Vattimo soulève toute une série de questions sur l'actualité et les interprétations possibles non seulement de sa pensée, mais aussi de tout un courant qui, d'une manière ou d'une autre, a été le porte-parole actif d'une certaine manière de penser.

Porte-parole actif aussi d'une certaine façon de comprendre notre époque que l'on peut bien définir par le concept de post-modernité. Tout d'abord, Vattimo a été l'élève de ce Luigi Pareyson, grand philosophe de l'aire catholique, mais irrésolument proche de l'existentialisme actif de Heidegger et Jaspers, auquel il s'intéresse avec un profond intérêt, en accentuant toutefois son côté "herméneutique", centré sur l'interprétation subjective de la réalité (et donc de l'Être, sic !).

Sur la ligne de Pareyson, il y aura aussi la pensée herméneutique de Hans George Gadamer, que Vattimo a personnellement connu en Allemagne et qu'il a de nouveau porté à l'attention du public italien.

Le motif sur lequel se base une grande partie de la pensée philosophique entre les années 50 et le début du nouveau millénaire est la considération de l'inanité et de l'inconsistance ontologique de toute forme de pensée "forte" et axiomatique.

Une pensée "forte", axiomatique, face à l'avancée impétueuse de la Modernité. C'est la raison pour laquelle l'existentialisme de Heidegger et Nietzsche, qui avaient eu un précurseur, s'inscrivent dans toute une tradition de pensée occidentale, depuis la fin du 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui, soit une tradition de pensée occidentale, à partir du siècle des Lumières, marquée par ce que l'on peut définir comme la "démolition" de la métaphysique. Il s'agit d'un processus qui, face au scénario des soixante-dix dernières années, prend une valeur et une urgence encore plus fortes, allant jusqu'à poser des questions et envisager des scénarios tout à fait différents des précédents.

Les grands récits idéologiques et les solutions préconstituées, animés par un esprit unilatéral, montrent de plus en plus leur incapacité à fournir des réponses aux sollicitations continues offertes par l'inexorable synthèse techno-économique, dans tous les domaines possibles, dans toutes les sphères possibles de notre existence. Si la modernité représente une phase de développement de la civilisation occidentale, sous la bannière d'une série de paramètres idéologiques bien définis, la post-modernité représente une phase ultérieure sous la bannière des idéologies les plus radicales et les plus complexes.

La post-modernité représente dès lors une phase ultérieure sous le signe de l'incertitude totale, la civilisation occidentale étant arrivée à un véritable carrefour "ontologique", entre la perspective d'un aplatissement total et délétère aux paramètres de la techno-économie, avec la détérioration globale des conditions socio-économiques, sanitaires et environnementales de l'ensemble de l'humanité, ou l'amélioration qualitative globale des conditions de vie de cette dernière, grâce aussi au soutien d'une technologie au service de l'homme. Face à ce dilemme, des chercheurs, comme Vattimo, nous parlent d'une pensée "faible", capable de s'adapter et de se modeler sur ce qui, de l'individu et de l'"interpretatio" que l'on donne de la réalité environnante, échappe ainsi à toute cage idéologique ou métaphysique qui contrarierait son action. Cette forme de relativisme est également partagée par d'autres penseurs contemporains, tels que Gilles Deleuze et Félix Guattari, mais également Jacques Derrida, Michel Foucault et Jacques Lacan.

Deleuze, en particulier, avec Guattari, procède à une dissection féroce de la psychanalyse, l'accusant de représenter une forme de pensée axiomatique, se traduisant par une praxis au service du capitalisme. Deleuze sera d'ailleurs le premier auteur, dans l'après-guerre, à redécouvrir un penseur comme Nietzsche, jusqu'alors diabolisé en raison de ses liens idéologiques avec l'expérience du nazisme. En Nietzsche, Deleuze voit la possibilité d'une ouverture à une réalité qui n'est plus comprise et interprétée dans un seul sens mais à travers mille plans perceptifs différents. Cela laisse à l'individu la possibilité de comprendre et de modeler la réalité à sa guise, en dépassant ses propres limites humaines, atteignant ainsi cette condition de "surhomme", en termes deleuziens "l'au-delà de l'homme", si bien décrite et préconisée par Nietzsche.

On accuse souvent la "pensée faible", avec sa forte charge d'individualisme, de constituer la représentation idéologique et le porte-drapeau de tous ceux qui, dans cette phase de notre époque, représentent l'ivraie et l'abandon, une sorte de manifeste programmatique de la "décadence" de l'Occident. Si cela peut être vrai d'une part, il y a d'autre part une implication entièrement nouvelle et inattendue, par rapport à ce que l'on pourrait penser habituellement. Ce que Vattimo et Deleuze nous proposent, c'est une ouverture totale à une réalité qui, n'étant plus comprise dans un sens monolithique, peut devenir sujette à n'importe quel paramètre interprétatif. Et tout cela, en plus de devenir un moyen d'éviter de se laisser enfermer dans les méandres de la pensée technico-économique, permet à l'Occident d'adopter des formes de pensée "autres" que celles représentées par les paramètres idéologiques habituels.

L'abandon des récits idéologiques du 20ème siècle et le phénomène de reflux ont conduit à une véritable redécouverte de la sphère de l'irrationnel, qui a connu ses prodromes avec certaines formes du "New Age", des formes déroutantes, aujourd'hui dépassées par d'autres phénomènes plus pertinents de diffusion massive de ces domaines de la pensée (il suffit de penser à la redécouverte de l'intérêt pour toutes les doctrines à fort caractère initiatique et magique...), pour pouvoir parler d'une résurgence de cet "Idéalisme magique" dont Novalis (et d'autres... sic !) a été le précurseur emblématique, à une époque où les principaux récits matérialistes et économistes apparaissaient au contraire de manière écrasante sur la scène occidentale.

Et c'est précisément la "bipolarité" constitutive de l'Occident, toujours en équilibre entre le rationnel et l'irrationnel, entre les récits matérialistes et les élans vers l'Absolu, phénomène unique dans l'histoire des civilisations, qui sera la "contrepartie" qui sauvera le monde de la catastrophe que représente le mondialisme et toutes ses retombées. Et donc, dans le cas des penseurs post-modernes, à la Vattimo ou à la Deleuze, il ne me semble pas qu'il faille parler de "pensée faible", mais plutôt de "pensée élastique", capable de s'adapter et de s'opposer aux spires de la pensée unique, retournant filer le Samsara de l'Histoire. Quelqu'un objectera peut-être que ce n'est probablement pas ce que Vattimo, Deleuze ou Derrida voulaient dire.

Peu importe. L'énonciation d'une Pensée, et quelque chose qui devient une véritable force autonome, ésotériquement parlant une "Eggregora", qui se dirige vers des conclusions que même ses créateurs n'auraient pas pu imaginer. C'est ce que, philosophiquement parlant, nous pourrions appeler l'"hétérogénéité des fins", dont l'herméneutique philosophique est l'une des expressions les plus prégnantes. Et ce, en dépit de tous les chantres superficiels de cette pensée "mainstream" si en vogue aujourd'hui, mais aussi si en crise.

BIBLIOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE:

VATTIMO : Les aventures de la différence, Garzanti, Milan, 1980

Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano, 1983 (édité par G. Vattimo et P. A. Rovatti).

DELEUZE : Nietzsche et la philosophie (1962), tr. Salvatore Tessinari, Colportage, Florence 1978 et tr. Fabio Polidori, Feltrinelli, Milan 1992 ; plus tard Einaudi, Turin 2002

L'Anti-Edipo (1972), volume I de Capitalisme et Schizophrénie, tr. Alessandro Fontana, Einaudi, Turin 1975.

D'AGOSTINI : Breve Storia della filosofia del Novecento-Einaudi, 1971.

FOUCAULT : L'archeologia del sapere (1969), tr. Giovanni Bogliolo, Rizzoli, Milan 1971.

12:37 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, postmodernité, pensée faible, gianni vattimo |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gaza et le bloc bourgeois

Gaza et le bloc bourgeois

Nicolas Bonnal

...mais j’enverrai un feu dans les murs de Gaza, et il dévorera ses palais

Amos 1, 6.

Comme je le devinais en écrivant mon livre intitulé Internet nouvelle voie initiatique il n’est pas une bulle informative (internet, la guerre, l’épidémie, la tyrannie numérique, le Reset) qui n’ait sa source dans la Bible. Damas aussi était salement menacée, comme j’écrivais dans Pravda.ru il y a dix bonnes années.

L’oracle touchant Damas.

Voici, Damas va cesser d’être une ville, et elle sera un monceau de ruines.

Isaïe, 17, 1.

On se remet à aimer Voltaire qui encense le ‘bon musulman’ à la fin de Candide et envoie régulièrement promener le judéo-crétinisme. Il va être épuré lui aussi.

Gaza amuse car cette bonhomme et juste rétribution les crimes terroristes palestiniens ne fait que poursuivre le Grand Reset (dépeupler et déplacer les populations pour des raisons énergétiques). Tout cela se fait au nom des élites mondialistes et de leurs suppôts bourgeois. Rappelons que dans l’Evangile Gaza désigne le Trésor du Temple (Marc, 12, 41-43).

La bourgeoisie a soutenu la campagne du virus, les confinements du virus, le vaccin (on écrirait le vaccinat) obligatoire, le chasse aux non-vaccinés, la persécution des sceptiques, la remise en cause des commandements bourgeois et pharmaceutiques de la médecine positiviste moderne, fût-elle tombée bien bas comme le remarque déjà Debord déjà dans ses inépuisables Commentaires.

Puis la bourgeoisie a lancé l’impudente guerre antirusse (la Russie dit Todd incarne toujours un idéal égalitaire) en niant le droit à la vie des populations du Donbass ; ensuite elle a ruiné le continent dans sa guerre vaine contre un ennemi trop riche et trop puissant et trop armé. Mais la bourgeoisie suivra la «ploutocratie impérialiste et raciste» américaine (Etiemble) jusqu’en enfer, dût-elle bravement tout atomiser, Chine et Russie comprises (elle ne lésine jamais).

Ensuite le bourgeois redécouvre ses racines moliéresques et se prend pour Harpagon ; dans ma jeunesse on n’avait pas de pétrole (aujourd’hui on n’en veut plus) mais on avait des idées – et on faisait la chasse au gaspi ! Roublard et radin, le bourgeois de souche se retrouve comblé devant sa télé par le programme de l’hypocondriaque tonton Schultz-Schwab présenté en français par l’élève de Michel Rocard (père du RMI…).

Enfin la bourgeoisie soutient Israël, seule démocratie du Moyen-Orient à revendiquer les Ecritures, et commence avec le sénateur républicain Le Rutulier à demander la prison pour les antisionistes de France et de Navarre. Comme dit de Gaulle, il n’y a qu’une bourgeoisie, dont une moitié lit le Figaro, l’autre Le Monde.

L’extrême-droite raciste contente d’avoir trouvé plus antisémite qu’elle (« c’est l’extrême-gauche qui soutient les nazis », bave-t-elle euphorique maintenant) et la France Insoumise l’étant décidément trop (même pendant les confinements et gestuelles rituelles imposées par l’élite médico-bourgeoise), on devra les confiner dans un camp de redressement, comme les non-vaccinés. La racaille de droite dont a si bien parlé De Gaulle (toujours…) dans une formule qui éclaira ma jeunesse trop patriote se range maintenant derrière Julien Dray. Et comme Julien Dray (fondateur de SOS-Racisme, voyez les livres de Guy Hocquenghem et celui de mon éditeur Thierry Pfister sur la génération Mitterrand qui n’en finit pas de déshonorer la France républicaine) explique que les palestiniennes tuent leurs enfants pour les exhiber à la télé, eh bien...

Le reste est chez Kubrick et chez notre ami Kunstler qui a évoqué le thème du dibbouk, aussi.

https://www.amazon.fr/Internet-nouvelle-initiatique-Nicol...

https://www.amazon.fr/STANLEY-KUBRICK-GENIE-DU-CINEMA/dp/...

https://lesakerfrancophone.fr/appelez-les-exorcistes

11:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gaza, palestine, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook