mardi, 06 mai 2025

Le déclin de SWIFT: comment les puissances mondiales échappent au piège du dollar

Le déclin de SWIFT: comment les puissances mondiales échappent au piège du dollar

Aidan J. Simardone

Source: https://uncutnews.ch/der-niedergang-von-swift-wie-die-wel...

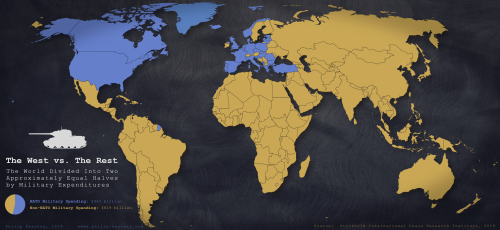

Les Etats-Unis ont utilisé SWIFT comme une arme pour punir leurs ennemis - mais aujourd'hui, alliés et adversaires construisent des voies de sortie pour échapper au système financier mondial dominé par le dollar.

L'armement du système financier mondial est devenu une pierre angulaire de la politique étrangère américaine. Le contrôle de Washington sur la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), un service de renseignement financier autrefois considéré comme une plateforme neutre, mais qui est aujourd'hui ouvertement utilisé pour imposer des sanctions occidentales et isoler les opposants, revêt une importance centrale.

Alors que le président américain Donald Trump menaçait de sanctions économiques les pays qui abandonneraient le dollar, ses propres 100 premiers jours au pouvoir ont été marqués par la plus forte baisse de la devise depuis l'ère Nixon. Ce moment symbolique a coïncidé avec un changement mondial déjà en cours : les efforts croissants des nations pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'infrastructure financière contrôlée par les États-Unis.

Aujourd'hui, une coalition croissante de pays - certains sanctionnés, d'autres simplement prudents - se détourne du dollar américain et du réseau SWIFT pour se tourner vers de nouveaux systèmes financiers qui promettent de fonctionner hors de portée de Washington.

Un instrument de guerre économique

SWIFT n'est ni une banque ni un prestataire de services de paiement, mais une plateforme de messagerie qui permet aux institutions financières de transmettre des instructions de transaction sécurisées au-delà des frontières. Son principal attrait réside dans sa vitesse, son cryptage et son acceptation et sa standardisation quasi universelles. Les banques de différents pays, travaillant dans des langues et des devises différentes, s'appuient depuis longtemps sur ce système pour effectuer leurs opérations sans problème.

Cette image a été ternie en 2006 lorsqu'il a été révélé que SWIFT avait secrètement transmis des données de transaction à la CIA et au Trésor américain dans le cadre du Terrorist Finance Tracking Program (TFTP). Cette surveillance se poursuit et la National Security Agency (NSA) américaine surveille aujourd'hui les messages SWIFT.

Puis vint l'année 2012, lorsque des faucons bipartisans de United Against Nuclear Iran (UANI) firent pression sur SWIFT pour qu'elle coupe ses liens avec Téhéran, l'accusant de violer les sanctions des États-Unis et de l'UE. SWIFT s'est rapidement exécutée. Mais lorsque des activistes palestiniens ont exigé d'Israël qu'il fasse de même pour crimes de guerre, la campagne a été ignorée. Une fois le précédent établi, SWIFT a exclu la Corée du Nord en 2017 et la Russie en 2022.

Le message était clair : SWIFT n'était plus neutre. C'était un instrument de guerre économique.

Une nouvelle architecture voit le jour

Se séparer de SWIFT peut paralyser une économie du jour au lendemain. Les banques sont isolées et ne peuvent plus envoyer ou recevoir de paiements, même avec des partenaires non occidentaux. Les échanges commerciaux sont paralysés. Mais cette tactique s'avère autodestructrice.

Après que l'Occident a menacé de couper la connexion après l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie a développé sa propre plateforme : le système de transfert de messages financiers (SPFS), qui a été lancé en 2017. Aujourd'hui, le SPFS regroupe 177 institutions étrangères de 25 pays.

L'Iran, qui a commencé à intégrer les systèmes de communication et de transfert interbancaires avec la Russie en 2023, travaille sur sa propre infrastructure de messagerie financière, connue sous le nom d'Automated Currency Management and Exchange Reporting (ACUMER).

Toutefois, le plus grand défi pour SWIFT ne vient pas des États sanctionnés, mais des puissances émergentes qui s'attendent à une hostilité future des États-Unis.

La Chine a lancé en 2015 le système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS). Alors qu'elle continue d'utiliser SWIFT pour de nombreuses transactions, le CIPS dispose de sa propre couche de messagerie, ce qui permet des échanges commerciaux sans faille avec la Russie et d'autres partenaires.

Près de 4800 banques participent désormais au CIPS, soit environ la moitié du nombre total de SWIFT, alors que le système a moins d'une décennie.

Conscient de la nécessité d'une alternative transfrontalière unifiée, le bloc BRICS a commencé à développer le « BRICS Pay » en 2018. Avec une performance économique désormais supérieure à celle du G7, les pays BRICS représentent plus d'un tiers de l'économie mondiale. BRICS Pay a commencé à effectuer des paiements pilotes en 2019 et a reçu le soutien total de la Chine en octobre 2024. Le projet en est encore à la phase pilote, mais son ampleur potentielle en fait le rival le plus sérieux de SWIFT à ce jour.

Abandon rapide du dollar

Mais l'abandon de SWIFT ne se limite plus aux adversaires de l'Amérique.

En 2022, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) - un bloc de dix États principalement pro-américains, comptant au total 600 millions d'habitants - a lancé l'initiative de connectivité régionale des paiements (Regional Payment Connectivity, RPC). Elle utilise des systèmes de paiement nationaux en temps réel, tels que PayNow de Singapour et PromptPay de Thaïlande, pour permettre des transferts directs sans passer par SWIFT.

Auparavant, les transactions transfrontalières entre les pays de l'ANASE nécessitaient une conversion en et à partir du dollar américain. Par exemple, les dollars singapouriens étaient d'abord convertis en dollars américains, puis en pesos philippins. Avec la RPC, de telles conversions sont contournées - ce qui réduit les coûts et augmente l'efficacité.

La même année, l'Union africaine a lancé le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), qui renonce également à SWIFT et à l'étape intermédiaire du dollar.

Cette révolution silencieuse parmi les partenaires de Washington signale un glissement plus profond : même les alliés se méfient de la politisation de SWIFT.

Le monopole s'effrite

Malgré cette tendance, SWIFT ne disparaîtra pas du jour au lendemain. De nombreuses institutions l'utilisent parallèlement à d'autres alternatives afin de maximiser l'accès au marché. Mais la propagation de nouveaux systèmes de messagerie donne pour la première fois aux pays la possibilité d'affirmer leur souveraineté économique.

En 2012, l'Iran devait encore recourir au troc et à la contrebande d'or pour contourner les sanctions. Aujourd'hui, il peut commercer avec la Chine via CIPS et avec la Russie via SPFS. Avec chaque nouvelle plate-forme, une interdiction de SWIFT perd de son efficacité.

Les arguments de vente de SWIFT perdent donc également de leur force. La sécurité ? Minée par la surveillance américaine et le piratage du Bangladesh en 2016, qui a causé 81 millions de dollars de dommages. Vitesse ? Dépassée par les systèmes en temps réel comme RPC et PAPSS. Universalité ? Se réduit avec chaque pays exclu.

La véritable force de SWIFT réside dans l'effet de réseau : il fonctionne parce que tout le monde l'utilise. Mais tout découplage politique affaiblit ce réseau. En revanche, le CIPS de la Chine n'a pas d'histoire de sanctions de grande envergure - un havre plus attrayant pour les Etats en quête de stabilité financière.

L'emprise du dollar se relâche

Le déclin de SWIFT va de pair avec l'affaiblissement de l'influence du dollar américain. En tant que gardien de la porte SWIFT, Washington pouvait punir tout pays qui abandonnait le dollar dans ses échanges commerciaux. Mais avec les systèmes alternatifs, ce levier disparaît.

La Chine et l'Arabie saoudite étudient désormais le commerce basé sur le renminbi - une évolution qui aurait été impensable à l'époque de la domination du dollar.

Bien sûr, la domination américaine dans le domaine financier ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais l'essor rapide des systèmes de renseignement parallèles montre que les puissances mondiales - adversaires comme alliés - cherchent des moyens d'échapper à l'orbite financière de l'Occident.

Source : https://thecradle.co/articles/swifts-decline-how-global-p...

21:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : système bancaire, swift, dollar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Non-Occident Global et la Multipolarité

Le Non-Occident Global et la Multipolarité

Leonid Savin

Bien que le monde ait clairement cessé d'être unipolaire, les États-Unis s'efforcent de maintenir leurs instruments de contrôle. De plus, si, auparavant, cela se faisait de manière voilée (le concept de leadership mondial et de multilatéralisme sous Barack Obama), Donald Trump a décidé d'agir de manière agressive, provoquant un grand émoi avec ses déclarations sur le Groenland, le Canada, le Canal de Panama et même l'OTAN, affaiblissant ainsi les liens du partenariat transatlantique. Ce faisant, certaines structures globalistes ont également été attaquées: les États-Unis se sont retirés de l'OMS, ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale de La Haye (et la Hongrie s'était retirée de l'institution la veille) et ont également suspendu le financement de l'OMC et d'autres organisations internationales dans le cadre de leurs inspections.

Ces actions sont également directement liées à la multipolarité croissante qui, malgré les turbulences géopolitiques, prend de l'ampleur.

Cependant, en même temps, certaines institutions de la domination mondiale occidentale, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, continuent de fonctionner. Au-delà de cela, les États-Unis essaient de renforcer les liens bilatéraux, avec leur nette domination, sur un pays partenaire, qui devient ainsi un satellite de Washington.

Existe-t-il une opportunité de résister à l'hégémon en déclin et de former un agenda international propre et de nouvelles règles ? En fin de compte, l'expérience historique et la nouvelle situation indiquent que, malgré le fait que les États-Unis restent la puissance militaire la plus forte et aient des avantages financiers sous la forme d'une monnaie de réserve imprimée par la Réserve fédérale, ces opportunités existent et commencent à être activement utilisées.

Des cas individuels, comme la résistance de la Corée du Nord, ainsi que la confrontation avec Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et l'Iran, démontrent qu'il existe une forte volonté politique. Cependant, tout le monde ne l'a pas, et de nombreux États moyens et petits préfèrent suivre le courant dominant. Par conséquent, la question principale est la formation d'une tendance dominante. Plus précisément, la poursuite de la formation de la multipolarité.

L'anticolonialisme, le renforcement de la souveraineté, le développement technologique et la coopération internationale honnête sont les principaux critères du club BRICS, qui s'étend et suscite l'intérêt dans le monde entier, tant dans le Sud Global que dans l'Est Global (ce dernier terme est relativement nouveau, mais reflète une approche plus large de l'ordre mondial polycentrique).

Cependant, si les BRICS se sont formés selon des paramètres liés à la croissance économique, il existe d'autres associations qui adhèrent aux critères mentionnés pour la formation de la multipolarité.

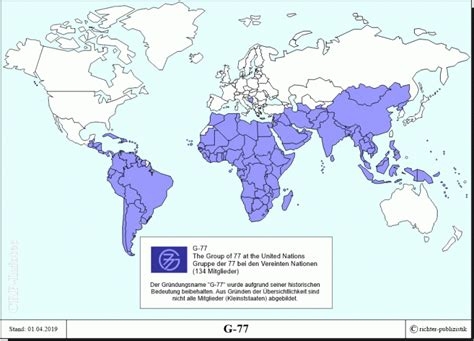

Un exemple d'une telle association intergouvernementale est le groupe G-77, fondé en 1964, qui est le plus grand groupe international d'États reconnu par les Nations Unies. Actuellement, il comprend plus de 130 pays. Bien que son centre administratif soit à New York, puisque le siège de l'ONU s'y trouve, géographiquement, la grande majorité des pays membres du G-77 se trouvent dans l'hémisphère sud. Il existe également un format G-77+ Chine, ainsi que le projet Sud-Sud au sein du groupe.

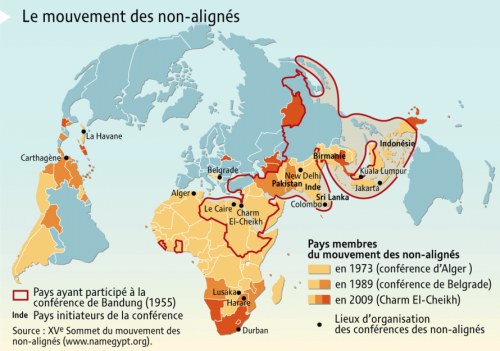

Le Mouvement des pays non alignés (MNA), qui comprend 120 pays, dont beaucoup sont membres du G-77, s'inscrit également dans ce modèle.

Il existe également des structures régionales indépendantes, telles que l'ASEAN et la SAARC en Asie du Sud-Est et du Sud, l'Union africaine (UA) en Afrique, la Ligue des États arabes (Ligue arabe) au Moyen-Orient, la CELAC, l'UNASUR et l'ALBA en Amérique latine, et l'Union économique eurasienne dans l'ancienne Union soviétique. Il existe également l'Organisation de la coopération islamique, de nature suprarégionale, qui partage les principes mentionnés précédemment.

La création de nouveaux liens entre toutes ces structures peut devenir un catalyseur supplémentaire pour la formation de la multipolarité et la réduction de l'influence de l'hégémonie occidentale, qui continuera à tenter de pénétrer le Sud Global et l'Est Global à travers divers forums et conférences (le Dialogue de Shangri-La à Singapour, le Forum de Doha, etc.).

Le rôle de la Russie est également très important dans ce processus. Il est significatif qu'une opération militaire spéciale ait impulsé le processus de multipolarité d'une manière particulière. Cela est devenu particulièrement évident après les actions destructrices d'Israël en Palestine, qui ont bénéficié du soutien de l'Occident et, en particulier, des États-Unis. Même les défenseurs du globalisme, représentés par plusieurs auteurs américains, ont reconnu que cette position mettait en évidence la duplicité et l'hypocrisie de l'Occident face au reste du monde.

Et l'attention accrue portée au problème des deux conflits a aidé à identifier la raison de la Russie : après tout, initialement, depuis le coup d'État en Ukraine en 2014, il s'agissait de protéger les civils et leurs droits, y compris le droit de parler leur langue maternelle. Alors qu'Israël a ouvertement admis qu'il était intéressé par le nettoyage ethnique de la population indigène. Cela a donné certaines impulsions liées à la mémoire historique du rôle de l'URSS/les efforts de la Russie dans la lutte contre le nazisme et la libération de l'Europe, les efforts pour lutter contre la discrimination raciale et autre (depuis l'époque de l'Empire russe) ; et, de l'autre côté, le colonialisme brutal des pays occidentaux en Asie, en Afrique et en Amérique latine : la création de zoos humains avec des indigènes réduits en esclavage et, pour le dire sans ambages, le génocide de nombreux peuples, qui jusqu'à récemment se poursuivait sous la forme des activités des entreprises multinationales.

En résumé, il faut ajouter que le chemin vers la multipolarité passe par la destruction des discours imposés par l'Occident. Après tout, la division en Premier, Deuxième et Troisième Monde, ainsi qu'en pays développés et en développement, est la terminologie avec laquelle l'Occident a également souligné sa supériorité et son exclusivité. Et la véritable histoire ne se trouve pas dans les encyclopédies écrites à Londres et à Paris, ni dans les artefacts volés conservés dans les musées des pays occidentaux. Par conséquent, les travaux des scientifiques de Bagdad et d'Acre, de Kuala Lumpur et de Saint-Pétersbourg, de La Plata et de New Delhi doivent également occuper la place qui leur revient dans la compréhension du processus historique, y compris ses résultats les plus récents.

19:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : non-occident, multipolarité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cinquante ans plus tard: réflexions sur la fin de la guerre du Vietnam

Cinquante ans plus tard: réflexions sur la fin de la guerre du Vietnam

Alexander Azadgan

Un demi-siècle depuis la chute de Saigon

Le 30 avril 2025 marque le cinquantième anniversaire de la chute de Saigon et de la fin officielle de la Guerre du Vietnam, un moment qui non seulement a conclu l'un des conflits les plus polarisants de l'histoire moderne, mais a également initié un long processus de guérison, de commémoration et de réconciliation, qui se poursuit encore.

Ce jour-là, en 1975, les forces nord-vietnamiennes sont entrées dans la capitale sud-vietnamienne, mettant fin à une guerre qui s'était étendue sur plus de deux décennies et avait causé un coût humain effroyable. Les images de nos hélicoptères américains évacuant des civils désespérés depuis les toits restent gravées dans la mémoire mondiale — symboles à la fois de la défaite et du soulagement.

Une guerre qui a défini une génération

La Guerre du Vietnam a commencé dans l'ombre de la Guerre Froide, enracinée dans une lutte mondiale entre le communisme et le capitalisme. Pour nous, Américains, le Vietnam était un champ de bataille par procuration, où la théorie de l'endiguement rencontrait la dure réalité de la jungle. Plus de 58.000 de nos soldats américains y ont perdu la vie, et des centaines de milliers d'autres sont revenus physiquement ou psychologiquement marqués.

Pour les Vietnamiens, la guerre était aussi la continuation d'une lutte plus longue pour l'indépendance, d'abord contre le colonialisme français puis contre notre intervention américaine. Le nombre de victimes civiles se chiffrait chez eux en millions. Des villages entiers ont été détruits, et les paysages ont été à jamais modifiés par le napalm et l'Agent Orange. Ce n'est qu'en 1995 que le Vietnam a publié son estimation officielle des morts de cette guerre: jusqu'à 2 millions de civils des deux côtés et quelque 1,1 million de combattants nord-vietnamiens et du Viet Cong. L'armée américaine a estimé qu'entre 200.000 et 250.000 soldats sud-vietnamiens sont morts pendant la guerre.

Division au pays, transformation à l'étranger

La guerre a profondément divisé notre société américaine. Au fur et à mesure qu'elle progressait, le soutien s'est érodé et les manifestations anti-guerre se sont multipliées, notamment parmi les étudiants, les militants des droits civiques et les anciens combattants eux-mêmes. La confiance dans le gouvernement américain a subi un coup majeur, en particulier après la publication des Pentagon Papers, qui ont révélé des années de désinformation et de motivations cachées.

Sur le plan international, la guerre a mis à rude épreuve nos alliances américaines et a remodelé la politique étrangère, conduisant à une approche plus prudente au cours des décennies suivantes. Pour le Vietnam, la réunification sous la direction communiste a marqué le début d'un long et difficile chemin vers le rétablissement.

De l'ennemi au partenaire

Aujourd'hui, les États-Unis et le Vietnam entretiennent une relation étonnamment chaleureuse. Les liens diplomatiques ont été officiellement rétablis en 1995, et les deux nations collaborent désormais dans le commerce, l'éducation et la sécurité régionale. Les efforts conjoints pour éliminer les munitions non explosées, aider les victimes de la guerre chimique et récupérer les soldats disparus témoignent d'un engagement partagé à assumer le passé.

Commémoration et réflexion

Alors que le monde célèbre ce sombre anniversaire, des mémoriaux et des cérémonies sont organisés des deux côtés du Pacifique. Les histoires des anciens combattants sont revisitées, leurs contributions honorées et leurs expériences enseignées à une nouvelle génération peu familière avec les réalités de la guerre.

Cet anniversaire sert non seulement de souvenir de ceux qui ont été sacrifiés, mais aussi d'appel à apprendre de l'histoire. Il nous invite à réfléchir de manière critique au coût humain des décisions politiques et à nous efforcer de faire preuve de diplomatie et de compréhension dans un monde de plus en plus complexe.

Quelles sont les leçons qui, espérons-le, ont été apprises de la guerre du Vietnam ?

La Guerre du Vietnam a enseigné plusieurs leçons essentielles aux États-Unis et au monde, et elles concernent la stratégie militaire, la politique étrangère, l'opinion publique et les réalités géopolitiques. Voici quelques-uns des enseignements les plus importants :

- Les limites de la puissance militaire: malgré une technologie et une puissance de feu supérieures, les États-Unis n'ont pas pu remporter une victoire décisive. La guérilla, le terrain inconnu et un ennemi déterminé ont montré que la puissance militaire seule ne peut garantir le succès.

- L'importance du soutien populaire : un soutien populaire constant est crucial dans les conflits prolongés. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait et que les pertes augmentaient, l'opinion publique américaine s'est résolument retournée contre la guerre, influençant les décisions politiques.

- Hypothèses et renseignements erronés : les décideurs américains ont sous-estimé la détermination du Nord-Vietnam et du Viet Cong et surestimé la force et la légitimité du gouvernement sud-vietnamien.

- La théorie du domino a été reconsidérée : la guerre a remis en question l'idée que la chute d'un pays communiste entraînerait une réaction en chaîne. Après le retrait américain, bien que le Vietnam soit tombé sous le communisme, l'effondrement régional prédit ne s'est pas produit.

- Influence des médias sur la perception de la guerre : le Vietnam a été la première "guerre télévisée". Une couverture graphique a apporté la guerre dans les salons américains et a joué un rôle clé dans la formation de la perception et de l'opposition du public.

- Tensions civilo-militaires : la guerre a mis en évidence les frictions entre les dirigeants politiques et les commandants militaires, avec des débats sur la stratégie et les objectifs conduisant à la méfiance et à l'inefficacité.

- Coût de l'intervention étrangère : les coûts humains, financiers et politiques de l'intervention dans un conflit civil au sein d'une autre nation ont soulevé des doutes quant à l'efficacité et à la moralité d'une telle implication.

- Traitement et réintégration des anciens combattants : le traitement souvent médiocre des anciens combattants revenus au pays a souligné la nécessité de meilleurs systèmes de soutien pour ceux qui servent dans les zones de guerre.

Conclusion : la fin qui fut un commencement

La fin de la Guerre du Vietnam ne fut pas simplement la fin d'une campagne militaire. Ce fut le début de décennies de réflexion, de guérison et de changement. Cinquante ans plus tard, nous nous souvenons non seulement des batailles menées, mais aussi des leçons apprises. En honorant le passé, nous façonnons un avenir plus éclairé et plus compatissant.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Je maintiens mon droit du 1er amendement à pouvoir exprimer mes propres opinions personnelles sur différentes questions, en particulier celles qui sont controversées. Je ne promeus, n'ai jamais promu et ne promouvrai jamais la "propagande" de quiconque. Je suis un critique impartial et un érudit américain 100% indépendant financièrement et idéologiquement, et patriote, dont la responsabilité académique fondamentale et l'obligation morale est de dire la vérité et de sensibiliser. Je suis guidé par Jean 8:32 qui dit : "La vérité vous rendra libres." En tant que tel, le contenu de toutes mes publications sur les réseaux sociaux, interviews télévisées, conférences, podcasts, webinaires, articles publiés, etc. (qui sont tous à titre personnel) sont présentés UNIQUEMENT comme mes propres opinions. Par conséquent, mes points de vue ne doivent pas être mal interprétés, mal labellisés et/ou mal compris comme une déclaration de promotion d'AUCUNE personne(s), d'AUCUNE cause politique, d'AUCUNE organisation, d'AUCUN gouvernement et/ou d'AUCUN pays. Toute affirmation contraire est catégoriquement fausse et constitue une déformation des faits et serait considérée comme diffamatoire et calomnieuse, c'est-à-dire une diffamation de mon caractère personnel et de ma personnalité publique. J'exerce simplement mon droit du 1er amendement en tant que fier citoyen américain, qui est la liberté de parole et la liberté de pensée.

18:48 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vietnam, guerre du vietnam, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La montée de la résistance civilisationnelle

La montée de la résistance civilisationnelle

Peiman Salehi

Introduction : La promesse et la trahison du libéralisme

Le libéralisme, autrefois présenté comme l'aboutissement final de l'organisation politique humaine, promettait la liberté, la dignité et la prospérité pour tous. Issu des Lumières et défendant des valeurs telles que les droits individuels, la démocratie et le libre marché, il revendiquait une supériorité morale sur toutes les autres idéologies. Pourtant, aujourd'hui, nous assistons à l'effondrement de ces promesses. L'ordre libéral a dégénéré en un appareil de domination, menant des guerres au nom de la paix, imposant des sanctions qui étouffent les nations et exportant un nihilisme culturel déguisé en « valeurs universelles ».

La trahison est profonde : la civilisation même qui se proclamait la défenderesse de la dignité humaine la piétine désormais pour maintenir son hégémonie mondiale.

Section 1 : La faillite éthique du libéralisme

Partout dans le monde, les contradictions morales du libéralisme sont exposées. Sous les bannières des « droits de l'homme » et de la « liberté », les puissances libérales ont lancé des guerres dévastatrices : Irak, Afghanistan, Libye. Les régimes de sanctions contre l'Iran, le Venezuela et la Syrie ont entraîné des souffrances indicibles parmi les civils. Plutôt que de favoriser la paix, le libéralisme a institutionnalisé la coercition.

En interne, l'Occident libéral fait face à sa propre décadence. Les inégalités atteignent des niveaux historiques ; la confiance dans les institutions démocratiques s'effondre. L'essor des États de surveillance, la censure sous couvert de « contrôle de la désinformation » et l'atomisation sociale croissante témoignent tous d'un système incapable de vivre à la hauteur de ses propres idéaux.

Philosophiquement, la prétention du libéralisme à l'universalisme s'est révélée être un masque pour le particularisme occidental. Ses institutions – l'ONU, le FMI et la Banque mondiale – ne servent pas l'humanité, mais les intérêts bien établis d'une oligarchie atlantiste. Grâce à des mécanismes tels que les conditions pour obtenir des prêts et l'imposition de politiques d'austérité, ces institutions ont souvent creusé les inégalités et la dépendance politique dans le Sud global plutôt que de favoriser un réel développement.

Section 2 : La montée de la résistance civilisationnelle

En réponse, une vague mondiale de résistance civilisationnelle s'est élevée. Il ne s'agit pas d'un simple nationalisme ; c'est une affirmation plus profonde de modes d'être différents, de façons alternatives de connaître et d'organiser les sociétés.

En Iran, la République islamique continue d'affirmer un modèle de gouvernance islamique enraciné dans la souveraineté spirituelle. La Russie, sous le dénominateur de l'eurasisme, revendique son identité orthodoxe et civilisationnelle. Le socialisme confucéen de la Chine offre une synthèse de tradition et de modernisation en dehors des paradigmes occidentaux. Pendant ce temps, l'Amérique latine assiste à une renaissance de la solidarité bolivarienne, et l'Afrique retrouve progressivement ses épistémologies indigènes.

La résistance civilisationnelle n'est pas un retour à l'isolationnisme ; c'est une insistance sur la multipolarité – sur le droit des différentes cultures à définir la modernité selon leurs propres termes.

Section 3 : Vers un monde multipolaire

Le moment unipolaire est terminé. L'ordre mondial émergent est intrinsèquement multipolaire, façonné par divers acteurs civilisationnels. Alors que le libéralisme cherchait à effacer la particularité culturelle au profit de l'homogénéisation, l'avenir appartient à la pluralité des civilisations.

Les partenariats stratégiques de l'Iran avec la Russie et la Chine, l'expansion des BRICS et la coopération Sud-Sud croissante illustrent que la résistance n'est pas simplement défensive. Elle est constructive – une entreprise créatrice pour construire un système international alternatif basé sur le respect, non sur la domination.

Ces civilisations, enracinées dans des traditions spirituelles et culturelles durables, possèdent une résilience que la modernité libérale, avec son ethos consumériste éphémère, manque de plus en plus.

Le libéralisme occidental, confronté au déclin démographique, à l'épuisement moral et à une extension stratégique excessive, est mal équipé pour inverser cette tendance. Le centre ne peut plus tenir.

Conclusion : La fin d'un impérialisme, la naissance des civilisations

L'effondrement moral du libéralisme marque non seulement un changement politique mais un tournant civilisationnel. Alors que l'hégémonie occidentale vacille, l'opportunité se présente de forger un monde plus juste, diversifié et spirituel.

La résistance civilisationnelle n'est pas née de la haine mais de l'amour – l'amour de la tradition, de l'identité, d'un avenir où l'humanité n'est pas réduite à des unités économiques mais honorée en tant que porteuse de sens transcendant.

Dans cette nouvelle ère, l'âge de l'Empire s'estompe. L'âge des civilisations se lève.

À l'aube de l'âge des civilisations, le dialogue entre les cultures doit remplacer le monologue d'une civilisation qui s'effondre.

18:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-civilisation, multipolarité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook