lundi, 06 novembre 2023

L'ANASE pour une politique multilatérale

L'ANASE pour une politique multilatérale

par Paolo Raimondi

Source : Paolo Raimondi & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-asean-per-una-politica-multilaterale

Malgré les conflits en cours et le risque de guerre, quelque chose de positif est en train de bouger dans le monde. Les Brics ne sont pas les seuls à œuvrer pour une réorganisation économique et politique de la planète dans un sens multilatéral. Dans les jours qui ont précédé le sommet du G20 de septembre à New Delhi, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) a tenu son sommet annuel à Jakarta, en Indonésie, sur le thème même du multilatéralisme. Une fois de plus, malheureusement, l'Europe a pratiquement ignoré cet événement, peut-être considéré comme "exotique".

L'ANASE est une organisation régionale intergouvernementale fondée en 1967. Après l'UE, l'ANASE est considérée comme l'un des modèles de coopération régionale les plus réussis au monde. Avec ses dix membres, le Brunei, le Cambodge, les Philippines, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam, elle représente 664 millions de personnes, 8 % de la population mondiale et 3,5 % du PIB mondial (3 300 milliards de dollars). En 2007, elle s'est dotée d'une Charte des valeurs et des programmes, avec la création d'organes opérationnels tels que le Secrétariat général. Elle vise à réaliser une union régionale politique et de sécurité avec l'élimination des barrières douanières en vue d'une intégration économique régionale complète.

En entretenant des relations importantes avec ses partenaires clés tels que la Chine, l'Inde, les États-Unis et la Russie, elle joue le rôle d'organe de rencontre et de modération. L'ANASE craint d'éventuels conflits dans les points chauds de la région : la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale, la péninsule coréenne et la question de Taïwan.

En effet, la principale préoccupation de ces derniers temps a été l'escalade du conflit stratégique entre les États-Unis et la Chine. L'ANASE a donc l'intention d'accroître son poids économique et sa coopération interne, précisément dans le but de renforcer son rôle politique d'équilibre. C'est dans cette optique que le sommet a été placé sous le thème "Asean : epicentre of growth" (l'ANASE : épicentre de la croissance).

La déclaration finale de la réunion susmentionnée indique qu'elle vise à devenir "le centre et le moteur de la croissance économique dans la région et au-delà". Avec un taux de croissance plus rapide qu'actuellement, elle vise à renforcer la résilience du groupe dans tous les domaines identifiés : la santé, le climat, les systèmes alimentaires et énergétiques, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité macroéconomique et financière. La sécurité alimentaire a été placée au centre du sommet. Il s'agit d'un choix intéressant.

Le sommet de Jakarta comprenait également le 18ème sommet global des pays d'Asie de l'Est (Eas), réunissant l'ANASE et ses huit principaux partenaires (Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Japon, Corée du Sud, Russie et États-Unis), au cours duquel les rivalités et les tensions de la région ont été mises en exergue.

Joko Widodo (photo), président de l'Indonésie et de l'Eas, a averti que "si nous ne sommes pas capables de gérer nos différences, nous serons détruits". Il a ajouté : "Si nous nous joignons aux courants de rivalité, nous serons détruits". À notre avis, ce message devrait également être entendu en Europe.

Le document final de l'Eas indique qu'il souhaite promouvoir le dialogue et la résolution pacifique de tout conflit, en reconnaissant le rôle central de médiation de l'ANASE. Il s'engage également à "promouvoir le multilatéralisme fondé sur le droit international et les principes des Nations unies, y compris le renforcement de l'architecture multilatérale régionale". L'ASE (Eas) s'engage également à soutenir la "multilatéralisation de l'initiative de Chiang Mai, en tant que réseau financier régional". L'initiative de Chiang Mai a été la réponse à la crise financière dans les pays asiatiques en 1997 et consistait en une coordination entre les banques centrales pour lutter contre la spéculation. Elle a été renforcée après la crise financière mondiale de 2008. Outre l'ANASE, la Chine, le Japon et la Corée du Sud en sont aujourd'hui membres.

Bien qu'occupé à organiser le G20 à New Delhi quelques jours plus tard, le Premier ministre indien Narendra Modi a profité du sommet pour se rendre à Jakarta et assister au 20e sommet ANASE-Inde. L'Inde a présenté des propositions visant à renforcer la coopération dans tous les domaines, y compris la sécurité maritime et alimentaire. Modi a résumé son message en ces termes : "Le 21ème siècle est le siècle de l'Asie".

Sur le plan monétaire, l'ANASE s'efforce depuis un certain temps déjà de s'affranchir de la domination du dollar. Pendant le sommet, le gouvernement indonésien, la plus forte économie du groupe, a annoncé la création d'un groupe de travail national, composé de plusieurs ministres et de la banque centrale, afin de dédollariser et d'utiliser les monnaies nationales avec ses partenaires commerciaux. Cette décision fait suite au soutien apporté en août dernier par les ministres de l'économie et les gouverneurs des banques centrales de l'ANASE à l'utilisation des monnaies locales dans les transactions de la région.

21:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anase, asie, affaires asiatiques, multilatéralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

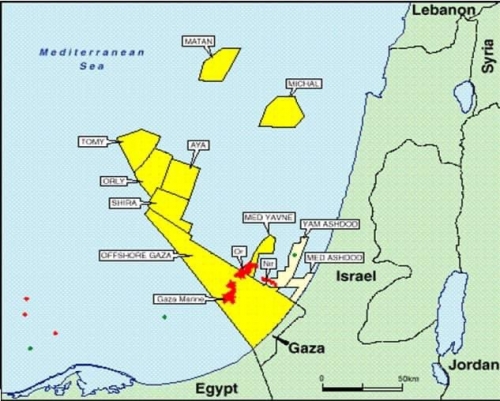

La guerre du gaz: de la Baltique au Sinaï, la zone de crise s'étend. Analyse

La guerre du gaz: de la Baltique au Sinaï, la zone de crise s'étend. Analyse

Giuseppe Masala

Source: https://geoestrategia.es/noticia/41713/geoestrategia/la-guerra-del-gas:-del-baltico-al-sinai-se-amplia-la-zona-de-crisis.-analisis.html

De nos jours, nous assistons rarement à des guerres d'anéantissement, c'est-à-dire des guerres dans lesquelles les belligérants visent à la destruction complète et à la capitulation du pays adverse. Naturellement, cela s'applique surtout aux grandes puissances dotées d'armes technologiquement avancées et de capacités de destruction souvent dévastatrices.

En général, lorsque des conflits opposent ces dernières, on assiste à des guerres dites par procuration, c'est-à-dire des guerres dans lesquelles un pays fantoche sacrifie son propre territoire, et souvent aussi sa propre population, pour attaquer la puissance adverse de son propre Dominus ou un autre pays fantoche allié à son tour à l'adversaire de son propre Dominus. Je pense que la référence à cette situation est assez facile : l'Ukraine de Porochenko était un pays fantoche allié à l'OTAN et aux Américains luttant contre les républiques sécessionnistes de Donetsk et de Lougansk alliées à la Fédération de Russie, tandis que l'Ukraine de Zelensky, toujours un pays fantoche des États-Unis et de l'OTAN, lutte directement contre la Fédération de Russie.

Lorsque deux puissances du niveau de la Russie et des États-Unis s'affrontent, il est très difficile de parvenir à un affrontement direct, car la logique est précisément celle de la proxy war, la "guerre par procuration" entre pays vassaux prêts à se sacrifier.

Mais même les objectifs des conflits ne consistent plus - comme par le passé - en l'anéantissement de l'adversaire ou en sa capitulation complète. Aujourd'hui, les objectifs des conflits armés sont plus nuancés et comportent généralement - pour l'une ou l'autre des parties - toute une série d'objectifs intermédiaires possibles qui peuvent être atteints soit directement au cours des opérations militaires, soit plus tard, lors des inévitables négociations de paix qui suivront.

Dans l'immense guerre d'usure entre la Russie (et la Chine), d'une part, et les Etats-Unis et leurs vassaux, d'autre part, cette discussion sur l'éventail des objectifs à atteindre (en tout ou en partie) est certainement tout à fait valable. Si l'objectif principal des Etats-Unis est - à mon avis - de générer un immense arc de crise autour des frontières de la Russie et aussi au Moyen-Orient (où la Russie a des intérêts vitaux) afin de l'affaiblir au point de provoquer l'effondrement du régime de Poutine, il y a aussi d'autres objectifs intermédiaires à atteindre : par exemple, l'explosion totale du Moyen-Orient pourrait conduire à la réalisation de l'objectif américain d'infliger une défaite à la Russie en Syrie avec la perte de la base navale clé de Tartous qui permet à Moscou de patrouiller en Méditerranée malgré la fermeture du Bosphore en raison de la guerre en Ukraine et de la mer Noire, ou la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pourrait conduire à l'objectif de chasser la Russie du Caucase du Sud, peut-être même en parvenant à raviver les pulsions sécessionnistes dans les républiques russes du Daghestan et de la Tchétchénie. Ou encore, les tensions qui couvent entre la Serbie et le Kosovo et qui pourraient potentiellement conduire à l'érosion et à la chute de l'actuel gouvernement pro-russe de Belgrade en faveur d'un gouvernement pro-occidental. Dans ce contexte d'objectifs partiels - qui rime aussi étroitement avec la "guerre mondiale progressive" de Bergoglio - la guerre du gaz joue certainement un rôle de premier plan.

Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'une des questions fondamentales pour comprendre cette énorme crise, qui couve depuis les années 2010, est de comprendre le mécanisme économique qui, depuis le début du siècle, a donné à l'Allemagne une énorme compétitivité sur les marchés mondiaux et a vaincu ses concurrents (y compris les Américains) : d'une part, le mécanisme prévoyait une politique économique européenne centrée sur la déflation salariale la plus étouffante et, d'autre part, le dumping énergétique permettait à l'Allemagne de produire à des coûts énergétiques très bas grâce aux Russes qui, pour l'essentiel, cédaient leur gaz à Merkel (qui, en retour, laissait entrevoir la possibilité d'une entrée de la Russie dans l'élite des pays occidentaux).

La pierre angulaire de cette politique énergétique européenne et allemande était, bien sûr, le gazoduc North Stream, qui reliait la Russie à l'Allemagne, pompant le gaz nécessaire à l'énorme appareil productif allemand sans passer par des pays russophobes et pro-américains tels que la Pologne et l'Ukraine. Comme vous le savez, cette infrastructure critique a été détruite par une série d'explosions malveillantes survenues le 26 septembre 2022, alors que la guerre en Ukraine venait d'éclater. Un événement sans précédent en temps de paix.

Si l'analyse des faits devait se concentrer sur le qui prodest, c'est-à-dire sur qui profite de l'explosion de North Stream, la réponse est simple: l'Ukraine porte un coup dur à la Russie, propriétaire du gazoduc, la Pologne retrouve son rôle central dans la gestion des flux énergétiques vers l'Europe en provenance de la Russie et, surtout, les États-Unis qui voient le cordon ombilical entre l'énergie russe à bas prix et l'appareil productif allemand définitivement rompu.

Bien sûr, il n'y a pas de preuve certaine que ce sont ces pays qui ont détruit le North Stream mais, à moins de vouloir croire à un harakiri russe qui détruit l'un de ses atouts fondamentaux, il faut au moins envisager l'hypothèse que ceux qui ont mené l'attaque étaient peut-être les États-Unis ou des marionnettes engagées à leur service. Le journaliste d'investigation américain (et lauréat du prix Pulitzer) Seymour Hersh a fait sienne cette hypothèse en citant des sources directes américaines et étrangères.

Quoi qu'il en soit, on peut toujours affirmer qu'une guerre totale est menée dans le Grand Nord à propos des gazoducs. Une guerre qui ne semble pas avoir pris fin avec l'explosion du North Stream. En effet, il y a quelques semaines, une fuite de gaz s'est produite dans le petit gazoduc - le Balticconnector - qui relie la Finlande et l'Estonie. Il n'a pas fallu longtemps pour que des soupçons de sabotage se fassent jour ; les rumeurs se sont intensifiées au cours des dernières semaines. En effet, le Bureau national d'enquête finlandais (NBI) a déclaré que l'enquête sur les dommages subis par le gazoduc Balticconnector a révélé que le navire New Polar Bear, battant pavillon de Hong Kong, se trouvait au moment et sur le lieu de l'incident.

Aux déclarations déjà explosives du NBI finlandais s'ajoutent celles des enquêteurs estoniens qui, en plus de l'incroyable hypothèse du "sabotage chinois", n'ont pas oublié de suivre l'exemple du Kremlin en signalant que le navire russe Sevmorput se trouvait dans la même zone lors de l'accident. Mon Dieu, les enquêteurs estoniens impliqués dans l'enquête ont cependant admis qu'ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que ces navires étaient impliqués dans le prétendu sabotage de l'oléoduc. Mais cela a suffi au président letton Edgars Rinkivics pour faire une déclaration grandiloquente selon laquelle l'OTAN fermerait la mer Baltique si l'implication de la Russie dans l'attaque de l'oléoduc Balticconnector était prouvée.

Une déclaration explosive du président letton qui aggrave l'état de tension déjà élevé entre l'OTAN et la Russie. Pour en comprendre la gravité, il suffit de rappeler qu'un blocus naval équivaut, en droit international, à un acte de guerre ; et il ne fait aucun doute que c'est ainsi qu'il sera considéré par la Russie, qui n'acceptera jamais de voir son accès à la mer Baltique bloqué, notamment parce qu'une telle éventualité reviendrait à transformer l'enclave russe de Kaliningrad - située entre la Pologne et la Lituanie - en une nouvelle bande de Gaza en plein centre de l'Europe.

Cependant, au-delà des déclarations du président letton que nous prévoyons disproportionnées (voire carrément insensées), une première étape officielle doit être franchie après les déclarations de Balticonnector. La Russie s'est retirée de l'accord de coopération transfrontalière avec la Finlande.

L'arc de la crise s'élargit et s'étend désormais du Sinaï à la mer Baltique.

* est diplômé en économie et s'est spécialisé dans la "finance éthique". Il se déclare cyber-marxiste mais, comme Leonardo Sciascia, pense qu'"il n'y a pas d'échappatoire à Dieu, ce n'est pas possible. L'exode de Dieu est une marche vers Dieu".

Israël, Gaza et la guerre économique mondiale

Emiliano Brancaccio*

Commentant l'extension des fronts de guerre au Moyen-Orient, le président de la République Sergio Mattarella a déclaré : "Le monde est devenu pire, non pas à cause d'un virus, mais à cause d'un comportement humain malheureux". C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Le problème, ajoutons-nous, est de comprendre quels sont les grands mécanismes qui induisent les comportements humains à inaugurer un nouvel âge malheureux de fer et de feu.

On ne peut pas dire que les commentateurs traditionnels aident à percer un tel mystère. Plutôt que d'essayer de comprendre les faits, les "géopoliticiens" du courant dominant semblent se livrer à un travail de persuasion douteux, qui consiste à susciter des émotions et des réflexions à partir d'un moment arbitrairement choisi. Ils nous incitent à nous horrifier et à prendre position, par exemple, uniquement sur la base des violences du Hamas le 7 octobre 2023, tout en nous suggérant d'éteindre nos sens et nos cerveaux sur la transformation par Israël de Gaza en prison à ciel ouvert, ou sur d'autres crimes et méfaits commis par les différents acteurs impliqués et antérieurs à cette date. De plus, comme si l'arbitraire du cadre temporel ne suffisait pas, ils nous proposent d'examiner les conflits militaires comme s'ils étaient une simple conséquence de tensions religieuses, ethniques, civiles et idéalistes. Ils n'apprécient guère l'issue violente des conflits économiques.

La guerre de Gaza place les intérêts économiques au centre de ses préoccupations

Disons les choses telles qu'elles sont. Si l'objectif est de comprendre la dure réalité qui nous entoure, la contribution de ces analystes est inutile.

Pour découvrir les éléments déclencheurs de la dynamique actuelle de la guerre, une méthode un peu plus robuste, inspirée de certaines contributions récentes de la recherche "historico-matérialiste", peut s'avérer utile. Cette méthode ne néglige pas les déterminants religieux, culturels ou idéels des conflits, mais les subordonne à un mécanisme historique plus général et plus puissant, qui place au centre de l'enquête les facteurs matériels et les intérêts économiques qui alimentent les vents de la guerre. En substance, l'argent sert à déchiffrer le mouvement des comportements humains malheureux.

Récemment, cette méthodologie a été appliquée au conflit en Ukraine, dans l'un de nos livres [1], puis dans un appel intitulé "Les conditions économiques de la paix" que nous avons publié dans le Financial Times et Le Monde, ainsi que dans ces mêmes pages [2].

Ces contributions ont été largement saluées par les membres de l'Accademia dei Lincei et d'autres, mais aussi critiquées par certains détracteurs. Parmi eux, certains affirment que notre méthode de recherche n'est pas utile pour expliquer les conflits "non économiques", tels que le conflit israélo-palestinien. En effet, il ne devrait pas être difficile d'identifier un élément "économique" dans un conflit entre deux peuples caractérisés par des taux de croissance démographique élevés et destinés à se disputer une part dérisoire du monde. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de pressions démographiques. Comme je l'ai soutenu à l'Institut Gramsci avant même la nouvelle explosion de violence, le conflit israélo-palestinien non résolu, dont le point de friction maximal se situe à Gaza, est un facteur majeur des énormes contradictions, de nature économique, qui alimentent les tensions militaires mondiales. Voyons pourquoi.

Quel est le rapport entre la crise hégémonique de l'économie américaine et Gaza ?

Le point de départ de notre interprétation est le fait, reconnu par les diplomaties occidentales elles-mêmes, d'une crise hégémonique de l'économie américaine. Le capitalisme américain conserve le leadership mondial en matière de technologie et de productivité. Cependant, de l'ère fastueuse du libre-échange mondial, les États-Unis héritent d'un fardeau important de problèmes, de compétitivité et de déséquilibres connexes. Bien que caractérisée par une croissance plus faible que celle de la Chine et d'autres grands pays émergents, l'économie américaine présente un excès permanent d'importations par rapport aux exportations et, par conséquent, un lourd déficit net vis-à-vis des pays étrangers, qui a atteint le chiffre record de 18.000 milliards de dollars.

Si le dollar reste prééminent dans l'ordre monétaire, ce déséquilibre est de plus en plus difficile à gérer. Il n'est pas sans rapport, entre autres, avec les difficultés actuelles de financement des campagnes militaires dans le monde. Si, à l'époque glorieuse du mondialisme, les États-Unis développaient presque de concert la dette et les milices à l'étranger, aujourd'hui, ce glorieux circuit "militaro-monétaire" traverse indubitablement une crise. Le géant américain se trouve donc au milieu d'une transition historique difficile, s'adaptant au nouveau scénario mondial moins facile.

Les raisons du virage protectionniste de Washington

Signe essentiel de cette transition historique américaine, un tournant colossal s'est opéré dans la politique économique internationale. Prenant acte des problèmes de compétitivité et de dette extérieure apparus durant la phase mondialiste, les États-Unis ont dû agir de manière dialectique, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'ancienne ligne d'ouverture au libre-échange mondial et l'ont démolie, en inaugurant une stratégie de levée des barrières commerciales et financières protectionnistes, qu'ils appellent "friend shoring" (renforcement de l'amitié).

En pratique, avec des critères économiques sélectifs, très différents de ceux du passé, les Américains tentent de diviser le monde en deux listes : d'une part, les "amis" et les partenaires occidentaux avec lesquels il faut faire des affaires et, d'autre part, les "ennemis" dont il faut se tenir à l'écart. Parmi les "ennemis", les patrons du pouvoir américain comptent les pays exportateurs qui ont accumulé des crédits envers les Etats-Unis et qui pourraient à tout moment utiliser leurs actifs pour acquérir des entreprises américaines : la Chine en premier lieu, mais aussi plusieurs autres détenteurs de la dette américaine situés à l'Est et même, dans une faible mesure, la Russie. En bref, Washington doit éviter le risque d'une "centralisation du capital" entre les mains de l'Est. Le virage protectionniste des États-Unis sert en fin de compte cet objectif.

Le tournant de la guerre en Ukraine et la question énergétique

On comprend aisément que la Chine, la Russie et les autres créanciers de l'Est n'apprécient pas ce changement de cartes sur la table. Leur thèse est que les Etats-Unis ne sont plus en mesure de modifier l'ordre économique mondial à leur guise en fonction des convenances de la phase historique. Ce n'est pas un hasard si plusieurs ténors de la diplomatie internationale ont vu dans la guerre en Ukraine une étape importante, permettant également de vérifier la stabilité du nouvel ordre protectionniste décidé unilatéralement par les Américains.

Mais ce virage protectionniste présente également une difficulté intrinsèque. Le problème est que, dans le plan américain de division de la planète en blocs économiques, la question de l'énergie est encore plus épineuse qu'à l'époque de la mondialisation. En effet, le bloc occidental dirigé par les États-Unis est en grande partie une économie qui importe de l'énergie et des matières premières pour ensuite les transformer.

Certes, grâce aux nouvelles technologies d'extraction, les Américains ont amélioré leur balance commerciale énergétique. Il est également vrai que la "transition écologique" réduit lentement la dépendance de l'Occident à l'égard des grands exportateurs de combustibles fossiles. Mais globalement, le bloc dit "ami" aura encore longtemps besoin d'énergie et de matières premières en provenance de l'étranger.

Trump, Biden, les accords d'Abraham et l'impact sur Gaza

Et c'est là que nous en arrivons aux tensions actuelles au Moyen-Orient. Le virage protectionniste des États-Unis est à l'origine des tristement célèbres "accords d'Abraham" de 2020 et des traités connexes. Signés par Trump mais aussi poussés par Biden, ces accords visent à "normaliser" les relations d'Israël avec les principaux producteurs d'énergie arabes et, plus généralement, avec les pays à majorité musulmane riches en ressources naturelles. L'objectif est clair : faciliter le repositionnement de ces pays dans le bloc économique occidental énergivore. Il s'agit là d'une pièce décisive pour compléter la grande mosaïque du "friend propping" américain.

La diplomatie internationale a cependant toujours admis que cette pièce présentait plusieurs faiblesses. La première est que les accords abrahamiques avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, et à l'avenir avec l'Arabie saoudite, ainsi que les traités annexes avec le Maroc, le Soudan et d'autres pays, laissent la question de la Palestine et de la bande de Gaza complètement en suspens. À tel point que la diplomatie américaine a dû se livrer à un exercice rhétorique audacieux, affirmant que le processus de "normalisation des relations avec Israël ne représente pas un substitut à la paix entre Israéliens et Palestiniens". Un argument embarrassant par sa vacuité.

La question palestinienne sape le projet américain

Au fond, dans les négociations pour la "normalisation" des relations entre Israël et les producteurs d'énergie arabes, ceux qui ont agi pour que la question palestinienne ne soit pas résolue ont eu un impact plus ou moins conscient et beaucoup plus profond, ébranlant même le projet américain de division de l'économie mondiale en blocs. Ce n'est qu'en tenant compte de ce point de fragilité systémique de "l'accompagnement des amis" qu'il est possible de comprendre le sens et les implications globales de l'agression du Hamas sur le territoire israélien, du déclenchement de la réaction militaire de Tel-Aviv et des conséquences menaçantes non seulement à Gaza, mais dans l'ensemble du Moyen-Orient.

Gaza, la Chine et l'idée qu'il n'est pas viable de soutenir des amis

La position adoptée par le principal homologue sur la scène mondiale est révélatrice à cet égard. Le gouvernement chinois a fait valoir que la reprise des affrontements entre Israël et Gaza constituait une indication claire de l'instabilité non seulement des accords d'Abraham, mais aussi de l'IMEEC, le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe que les Américains parrainent en tant que route commerciale opposée à la nouvelle route de la soie de la Chine.

Bref, pour Pékin, les tentatives américaines de diviser le monde en deux sont précaires. Le retour de la question palestinienne sur le devant de la scène est une preuve supplémentaire que le projet protectionniste américain de "soutien aux amis" n'est pas viable.

Les conditions ne sont pas encore réunies pour vérifier si la thèse chinoise de l'insoutenabilité du "crony propping" est destinée à être confirmée. Toutefois, un fait émerge des faits : le virage américain vers cette forme de protectionnisme unilatéral est actuellement le principal facteur de déclenchement d'un comportement humain malheureux vers la guerre. C'est la principale cause matérielle de la détérioration du monde.

La paix, le capitalisme éclairé et le rôle de l'Europe

L'appel à des "conditions économiques pour la paix" indique un moyen d'apaiser les tensions militaires internationales. La condition préalable est que les Américains abandonnent leur stratégie de division de l'économie mondiale en blocs "amis" et "ennemis". Quant aux Chinois, ils devraient accepter un plan visant à réguler, politiquement et non en fonction du marché, l'énorme crédit qu'ils ont accumulé envers les États-Unis.

Pour qu'une solution de "capitalisme éclairé" ait une chance de succès, l'Europe pourrait jouer un rôle important. Après tout, la même position extérieure active offre à l'UE des opportunités politiques que les Américains n'ont pas. Mais l'idée de l'Europe comme "agent de paix", évoquée par Romano Prodi lors d'un débat avec moi il y a quelques années, semble dépassée par la réalité des institutions européennes subordonnées au protectionnisme agressif des États-Unis [3]. [La leçon à tirer des affrontements qui se déroulent dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie et à la frontière israélo-libanaise, devrait pourtant être claire. En l'absence de "conditions économiques pour la paix", les contradictions capitalistes internationales nous poussent dans les ténèbres de la guerre totale.

*économiste à l'université de Sannio, promoteur de l'appel international "Conditions économiques pour la paix" publié dans le Financial Times, Le Monde et Econopoly.

NOTES

[1] Brancaccio, E., Giammetti, R., Lucarelli, S. (2022). La guerre capitaliste. Compétition, centralisation, nouveau conflit impérialiste. Mimesis, Milan.

[2] Brancaccio, E., Skidelsky, R., et al. (2023). The economic conditions for peace : the economic conditions that make wars more likely, Financial Times, 17 février (traduit. Les conditions économiques de la paix, Le Monde, 12 mars).

[3] Brancaccio, E., Prodi, R. (2017). Horizons européens. Dialogue entre Romano Prodi et Emiliano Brancaccio sur l'histoire et l'avenir de l'UE. Micromega, n. 5 (réimprimé dans : Brancaccio, E., Ce ne sera pas un déjeuner de gala, Meltemi, Milan, 2020).

20:06 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaza, gaz, énergie, méditerranée, baltique, mer baltique, nord stream, europe, affaires européennes, palestine, israël, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le voyage du chevalier Jean Cau dans la forêt

Le voyage du chevalier Jean Cau dans la forêt

Non pas la farce des positions du monde, mais la posture droite dans le voyage d'une vie

par Donato Novellini

Source: https://www.barbadillo.it/111631-artefatti-il-percorso-del-cavaliere-jean-cau-verso-il-bosco/

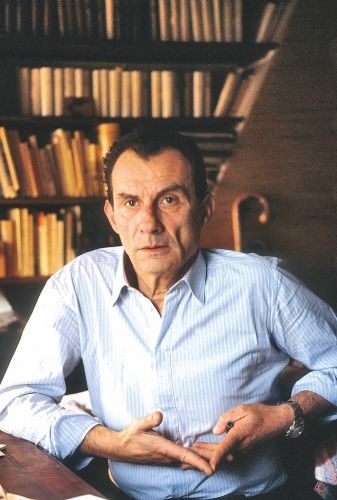

Le parcours de l'écrivain français Jean Cau est curieux : il est passé du militantisme intellectuel de gauche - il a été le secrétaire de Jean-Paul Sartre pendant dix ans - à la droite radicale et à la Nouvelle Droite dans l'après-guerre, apparemment à la suite de certains de ses rapports sur l'épineuse question algérienne ; un choix sans doute anticonformiste et courageux, bien qu'en toute honnêteté placé dans un contexte culturel comme celui de nos voisins transalpins, beaucoup plus vivant que l'homologation intellectuelle presque totale de l'après-guerre qui s'est produite dans nos contrées italiques. Il a reçu le prix Goncourt pour son excellent roman La pitié de Dieu, qu'il faudra récupérer, et il s'est battu surtout dans le monde du journalisme.

Attention, Jean Cau n'est pas le réactionnaire typique, bien qu'il en ait progressivement pris toutes les caractéristiques, puisque Che Guevara était l'un de ses héros et qu'il a passionnément fait l'apologie du révolutionnaire argentin (Une passion pour Che Guevara, 1979), contribuant ainsi à introduire sa figure dans les circuits flétris de la droite, dans une tonalité anti-impérialiste et existentialiste.

Cau, originaire de Gascogne, portait secrètement dans son cœur, même dans la mondanité parisienne de ses années progressistes, un lien intime et atavique avec sa terre d'origine, une destination à la frontière de l'Espagne chargée d'histoire : sa passion pour la corrida, par exemple, une corrida réactionnaire à son époque, inavouable aujourd'hui sans déclencher un tollé animaliste. Occitanie, lenga d'òc, langue romane et vignobles, christianisme et paganisme se rejoignent ou se superposent pour le maintien des rites ancestraux, plus importants que la politique, plus importants que l'État et la religion en vogue. Là encore, il s'agit d'Europe, de racines.

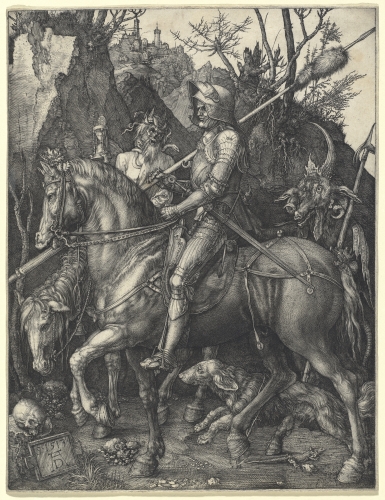

C'est précisément de cette conscience d'appartenance à l'Occident, chargée de symboles, de traditions et de retour à la terre, qu'est né un livre de chevet très étrange, visionnaire, romantique et utopique, comme on dit dans ces cas-là : Le Chevalier, la mort et le Diable (1977), avec une double préface de Pietrangelo Buttafuoco et Sigfrido Bartolini. Un livre en quelque sorte formateur, si "passé" qu'il a transcendé le temps et les modes, si obsolète aujourd'hui qu'il est même prophétique dans certains passages. Le texte, examen artistique mais surtout symbolique de la célèbre gravure du même nom d'Albrecht Dürer, devient un prétexte pour esquisser la physionomie et la conduite d'un héros intemporel, donc accidentellement toujours contemporain. L'écrivain français fait sortir l'œuvre du musée, en animant sa fixité austère sans négliger aucun des éléments, même les plus microscopiques et allégoriques de la composition, pour tisser une intrigue qui touche à l'épuisement de la contemporanéité européenne.

La forêt, donc, une scénographie active et une destination nécessaire, ici certainement liée au traitement jungien, ainsi que référée par suggestion à l'épopée du Seigneur des Anneaux, précisément à la forêt de Fangorn, à la fois lieu de danger et de salut, et cela dépend de l'âme de la personne qui y entre. D'autre part, le chevalier d'acier va consciemment de droite à gauche, de la ville sur la colline au danger, de la vie à la mort, et Tolkien lève le doute avec la question de Frodon: "Mordor, Gandalf, est-ce à gauche ou à droite ? À gauche".

La mort ceinturée à la tête par des serpents avec un sablier à la main et le diable, un sanglier cornu armé d'une hallebarde, deux figures monstrueuses et bestiales semblent entourer désespérément le chevalier, un crâne au sol reposant sur le tronc d'arbre coupé devient un avertissement, vanitas memento mori, et pourtant il y a aussi la salamandre propice, symbole médiéval et transsubstantiel du Christ, puis le chien fidèle, à son tour protégé par l'allure puissante du destrier. Malgré le danger imminent et l'atmosphère hostile, le chevalier solitaire avance impassiblement, sans soucis matériels, sans illusions déformantes sur le passé et l'avenir, sans se soucier des contingences et des conséquences ; il se tient, inébranlable et serein, dans son passage boisé ; l'interprétation de Cau se fonde précisément sur l'archétype du soldat chrétien médiéval, un homme d'ascendance païenne, converti à la "nouvelle" foi plus par la possibilité de pouvoir se battre sous une bannière que par les principes fondateurs de la religion elle-même. C'est finalement - comme dans le film d'Ingmar Bergman Le Septième Sceau - une ultime bataille décisive qu'il doit affronter seul. Ici, à la fin, en l'absence du signe de l'ordre chevaleresque, l'influence existentialiste de Sartre et de son "Dieu absent" revient, ainsi que la définition particulière de l'anarchie développée par Jünger dans Le traité du rebelle.

Le Chevalier, la Mort et le Diable de Dürer

Le jeu des renvois à l'actualité clivante (celle, politisée, de la fin des années 1970) fonctionne jusqu'à un certain point, notamment en évoquant - quoique dans le pessimisme crépusculaire conscient de la civilisation européenne - une forme d'individualisme héroïque d'origine évolienne, plus concrètement l'indépendance active de l'individu à la manière de L'Unique et sa propriété de Stirner ; le livre n'indique en effet pas une voie, mais suggère plutôt la conduite à tenir. L'auteur prévoit, à tort comme d'autres dystopies à la Orwell, que le danger totalitaire viendra de l'Est, et pourtant au fond de lui il l'espère, au moment où les communistes de salon français et européens cessent d'y croire : le communisme russe est un masque destiné à tomber tôt ou tard, une peinture rouge sous laquelle résiste la dernière cavalerie européenne.

Les pages consacrées à la Russie, comme celles, impitoyablement réalistes, sur la décadence de l'homme européen, la purulence démocratique et la sécularisation catholique, ont tout le goût amer d'une prophétie adverse réalisée. S'éloignant radicalement du flou intellectuel, des arguties spéculatives et de l'existentialisme impuissant, Jean Cau nous laisse un précieux témoignage éthique et esthétique, dans une moindre mesure politique, car Le Chevalier, la Mort et le Diable n'est pas un essai sur la position possible à prendre dans les farces du monde démocratique libre, fait totalement négligeable, mais au contraire il pourrait encore nous apprendre à nous tenir droit sur un cheval, peut-être en direction de la forêt et de ses réponses.

Donato Novellini

19:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean cau, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maurice Barrès et la France décérébrée vers 1890…

Maurice Barrès et la France décérébrée vers 1890…

Nicolas Bonnal

Barrès n’est pas du tout ma tasse de thé (ô ces nationalistes bellicistes revanchards…), mais en retombant grâce à Wikisource.org sur ses médiocres Déracinés, je suis tombé sur ces pépites. Il semble que le destin de la France se soit joué les vingt premières années de la IIIème république, comme l’ont alors vu Cochin, Maupassant, Bloy, Drumont ou Bernanos. Un pays vieillissant bureaucratique, conditionné (programmation patriotique), humanitaire (lumière du monde, droits de l’homme, etc.) mais sanglant et conquérant, mais immoral aussi et nihiliste – en voie rapide de déchristianisation (voyez mes textes sur Mgr Gaume ou sur Mgr Delassus). Le reste est chez Zola, quand on aura appris à le lire (voyez mon texte sur le Bonheur des dames).

Barrès part en tout cas de prémices justes :

« Les forces vivantes de notre pays, ses groupes d’activité, ses principaux points d’union et d’énergie, dans l’ordre matériel ou spirituel, c’est aujourd’hui :

1° Les bureaux, c’est-à-dire l’ensemble de l’administration, où il faut bien faire rentrer l’armée. — Qu’on aime ou blâme leur fonctionnement, c’est eux qui supportent tout le pays, et, s’ils ont contribué pour une part principale à détruire l’initiative, la vie en France, il n’en est pas moins exact qu’aujourd’hui ils sont la France même. Il faut bien les respecter et les appuyer, quoi qu’on en ait : car, après avoir diminué la patrie par des actes qui n’ont plus de remèdes, ils demeurent seuls capables de la maintenir. »

On se demande ce que cela veut dire : « après avoir diminué la patrie par des actes qui n’ont plus de remèdes, ils demeurent seuls capables de la maintenir ».

La bureucratie républicaine a tué la patrie mais elle seule sait la faire marcher ? C’est Léautaud qui se déchaînait contre Barrès – et comme il avait raison ! Dans Wikipédia on lit donc :

« Maurice Barrès a été élu hier à l’Académie. Cela me laisse extrêmement froid. Il y a longtemps que Barrès ne m’intéresse plus. Dire que j’ai lu vers 1894 Le Jardin de Bérénice avec dévotion, et que l’ayant repris tantôt, pour voir, les phrases qui me troublaient tant me sont insipides aujourd’hui. Encore un mauvais maître, pour ceux qui ont besoin de maîtres. Cela se voit à ce que font tous les jeunes gens qui l’imitent, témoin cet article signé Eugène Marsan, dans une petite revue, Les Essais, de décembre 1905, que je lisais hier. C’est énorme de ridicule et de prétention. Je l’ai souvent pensé et dit. […] De plus, il n’y a pas de maîtres pour les idées, il n’y en a pas pour la forme et Barrès a été un maître détestable pour la forme, avec ses phrases heurtées, nuageuses. Quant à ses idées ! Aucune à lui. On ne peut guère l’aimer quand on aime la netteté, le style qui court vite. »

« Maurice Barrès a été élu hier à l’Académie. Cela me laisse extrêmement froid. Il y a longtemps que Barrès ne m’intéresse plus. Dire que j’ai lu vers 1894 Le Jardin de Bérénice avec dévotion, et que l’ayant repris tantôt, pour voir, les phrases qui me troublaient tant me sont insipides aujourd’hui. Encore un mauvais maître, pour ceux qui ont besoin de maîtres. Cela se voit à ce que font tous les jeunes gens qui l’imitent, témoin cet article signé Eugène Marsan, dans une petite revue, Les Essais, de décembre 1905, que je lisais hier. C’est énorme de ridicule et de prétention. Je l’ai souvent pensé et dit. […] De plus, il n’y a pas de maîtres pour les idées, il n’y en a pas pour la forme et Barrès a été un maître détestable pour la forme, avec ses phrases heurtées, nuageuses. Quant à ses idées ! Aucune à lui. On ne peut guère l’aimer quand on aime la netteté, le style qui court vite. »

Il est intéressant de rappeler que Barrès n’a pas été du tout un écrivain maudit (vil antisémite, fasciste, etc.) mais consacré par la république. Des dizaines de rues et autres portent son nom dans toute la France. Ah, ces lieux de culte de la mémoire…

Mais restons avec Barrès :

« …la France est divisée entre deux religions qui se contredisent violemment, et chacune impose à ses adeptes de ruiner l’autre. L’ancienne est fondée sur la révélation ; la nouvelle s’accorde avec la méthode scientifique et nous promet par elle, sous le nom de progrès nécessaire et indéfini, cet avenir de paix et d’amour dont tous les prophètes ont l’esprit halluciné… »

C’est évidemment la deuxième religion (ce scientisme si froncé) qui a le vent en poupée et qui va emporter une double victoire : le catholicisme va reculer – et il va se transformer. Retour à un de nos textes sur Bernanos :

Bernanos enfonce un clou cruel dans notre inconscience confortée :

« Les puissantes démocraties capitalistes de demain, organisées pour l’exploitation rationnelle de l’homme au profit de l’espèce, avec leur étatisme Forcené, l’inextricable réseau des institutions de prévoyance et d’assurances, finiront par élever entre l’individu et l’Église une barrière administrative qu’aucun Vincent de Paul n’essaiera même plus de franchir. »

Et il annonce, notre Bernanos, Jean XXIII, Paul VI ou Bergoglio, le polonais d’Assise, qui l’on voudra :

« Dès lors, il pourra bien subsister quelque part un pape, une hiérarchie, ce qu’il faut enfin pour que la parole donnée par Dieu soit gardée jusqu’à la fin, on pourra même y joindre, à la rigueur, quelques Fonctionnaires ecclésiastiques tolérés ou même entretenus par l’Etat, au titre d’auxiliaires du médecin psychiatre, et qui n’ambitionneront rien tant que d’être traités un jour de « cher maître » par cet imposant confrère… Seulement, la chrétienté sera morte. Peut-être n’est-elle plus déjà qu’un rêve ? »

On comparer le style de d’un au non-style de l’autre au passage.

En bon droitier républicain, Barrès envoie dinguer (ce n’était pas le moment) l’aristocratie :

« Quant à la noblesse, qui, avec les bureaux, la religion et la terre, encadrait et constituait l’ancienne société, c’est une morte: elle ne rend aucun service particulier, ne jouit d’aucun privilège, et, si l’on met à part quelques noms historiques qui gardent justement une force sur les imaginations, elle ne subsiste à l’état d’apparence mondaine que par les expédients du rastaquouérisme. »

Rastaquouère c’est peut-être un peu dur non ?

Enfin vient le juste mot :

« Quand de telles questions sont considérées comme essentielles par ceux qui discutent les affaires de ce pays et par ceux qui les mènent, on penche vraiment à conclure que la France est décérébrée, car le grave problème et, pour tout dire, le seul, est de refaire la substance nationale entamée, c’est-à-dire de restaurer les blocs du pays ou, si vous répugnez à la méthode rétrospective, d’organiser cette anarchie. »

Dans son livre Barrès relève le mortifère culte napoléonien auquel on n’a pas assez rendu justice. René Girard s’y est essayé, mais trop mollement (et tardivement !) dans son beau livre sur Clausewitz. Si jamais il y eut un monstre moderne mimétique (dont ne profitèrent, comme dit Chateaubriand, qu’une poignée d’usuriers – voir Mémoires, 2 L20 Chapitre 5), ce fut bien Napoléon. Que de cimetières remplis grâce à lui...

Dans son livre Barrès relève le mortifère culte napoléonien auquel on n’a pas assez rendu justice. René Girard s’y est essayé, mais trop mollement (et tardivement !) dans son beau livre sur Clausewitz. Si jamais il y eut un monstre moderne mimétique (dont ne profitèrent, comme dit Chateaubriand, qu’une poignée d’usuriers – voir Mémoires, 2 L20 Chapitre 5), ce fut bien Napoléon. Que de cimetières remplis grâce à lui...

Le culte du héros est vite balayé :

« Car les héros, s’ils ne tombent pas exactement à l’heure et dans le milieu convenables, voilà des fléaux. »

Le culte impérial (comme le pseudo-culte pseudo-gaulliste aujourd’hui, voyez mes textes sur Michel Debré pour vous en guérir) est décrit :

« Au tombeau de l’Empereur et tandis que des jeunes gens impatients de recevoir une direction s’agitaient sous nos yeux, nous avons cru reconnaître que la France est dissociée et décérébrée. »

Barrès voit des symptômes :

« Des parties importantes du pays ne reçoivent plus d’impulsion, un cerveau leur manque qui remplisse près d’elles son rôle de protection, qui leur permette d’éviter un obstacle, d’écarter un danger. Il y a en France une non coordination des efforts. Chez les individus, c’est à de tels signes qu’on diagnostique les prodromes de la paralysie générale. »

Ses réponses (des réponses de mauvais politicien, comme le constate alors Gustave Le Bon) on les connaît – et celles de ses parèdres - : éducation ou matraquage patriotique, germanophobie (aisément remplacée par la russophobie quand la bise sera venue), guerres antiallemandes puis mondiales, guerres de colonisation puis de décolonisation, construction euro-napoléonienne, etc.

Mais ce n’est pas notre sujet du jour…

Sources:

https://www.dedefensa.org/article/bernanos-et-la-fin-de-l...

https://www.dedefensa.org/article/zola-et-le-conditionnem...

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_D%C3%A9racin%C3%A9s/IX

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2023/09/17/general-de...

https://www.dedefensa.org/article/chateaubriand-et-la-con...

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2023/04/18/monseigneu...

19:00 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice barrès, nicolas bonnal, france, histoire, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

![Le_chevalier_la_mort_et_[...]Cau_Jean_bpt6k33576280.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/00/4007621455.JPEG)