samedi, 22 février 2025

La perspective géopolitique avec Haushofer entre terre et mer

La perspective géopolitique avec Haushofer entre terre et mer

L'horizon scientifique de cette perspective étudie les phénomènes le long d'un parcours toujours « spatial », c'est-à-dire géographique.

par Riccardo Rosati

Source: https://www.barbadillo.it/119153-la-prospettiva-geopoliti...

Depuis un certain temps, nous pensons ne pas être les seuls à reconnaître un usage manifestement abusif du terme « géopolitique », notamment en raison d'une diffusion « pandémique » - réelle et pas seulement le résultat d'une manipulation médiatique - notamment par des faiseurs d'opinion plus ou moins compétents qui s'adressent au public sur le Net. Entendons-nous bien, non pas que ce que nous montre la télévision dite généraliste soit meilleur ; au contraire, nous pensons que les informations qu'elle véhicule ne sont pas simplement le résultat d'une méconnaissance du sujet en question, comme c'est le cas sur Internet, mais de véritables mensonges, ponctuellement propagés, sans que l'on y apporte de contradiction.

Tracer les contours de la discipline

Un outil utile pour mieux s'orienter dans ce champ de recherche particulier est un ouvrage clair et concis mais très complet comme point de départ pour approfondir le sujet : Prospettive geopolitiche (2019) de Claudio Mutti. En fait, ce volume constitue la meilleure base pour se plonger dans ce que nous appelons une exégèse « académique » de la géopolitique, par opposition à une exégèse beaucoup plus répandue, avec une orientation purement chronique/journalistique et basée presque exclusivement sur le récit des faits - quand on a la chance qu'ils soient rapportés de manière véridique - avec presque aucune référence aux différentes théories élaborées par les chercheurs dont nous parlerons dans cet article.

Les perspectives géopolitiques de Claudio Mutti.

Le professeur et général Karl Ernst Haushofer (1869 - 1946), fondateur de la géopolitique européenne, avec ses idées sur la signification spatiale des décisions, occupe une place prépondérante parmi eux. Avec le Britannique Halford John Mackinder (1861 - 1947), il doit être considéré comme l'un des pères de la théorie dite « continentale » ou « binaire » (p. 8), qui constitue la théorie centrale de la géopolitique « classique ». Or, Mackinder et Haushofer sont les porte-drapeaux de polarités totalement antagonistes: l'Allemand se place du côté de la tellurocratie, tandis que l'Anglo-Saxon, pour des raisons nationales évidentes, s'intéressait au concept de thalassocratie. Cela nous ramène à l'actualité immédiate (le conflit en Ukraine), avec les mystifications diffusées par les « puissances maritimes », que Haushofer appelle d'ailleurs « puissances pirates », à juste titre d'un point de vue historique, et qui tendent par tous les moyens à miner les puissances terrestres, puisque pour Mackinder, pour parvenir à la domination des puissances maritimes : « [...] il est nécessaire d'interposer entre l'Allemagne et la Russie, comme un diaphragme, une Europe centrale et orientale garantie par la Société des Nations » (p.9). Nous espérons que vous voudrez bien excuser ce langage brutal, mais il n'y a pas plus clair que cela !

L'auteur, qui appartient à l'école haushoferienne, est profondément convaincu que la géopolitique étudie les phénomènes d'un point de vue constamment « spatial », c'est-à-dire géographique. C'est pourquoi, dès l'apparition des premières civilisations évoluées, naturellement portées à l'expansion, s'est posée la question, empruntant les catégories chères au savant militaire bavarois, du Großraum (« Grand Espace »), par la suite mieux élaborée par le juriste constitutionnaliste et politologue, également allemand, Carl Schmitt (1888 - 1985) ; la conception journalistique précitée de la discipline parlerait dans ce cas précis de « sphères d'influence ». Un exemple historiquement significatif et explicatif est la fameuse « Doctrine Monroe » de 1823 (énoncée par James Monroe [1758 - 1831], cinquième président des États-Unis), qui envisageait un contrôle, secret ou manifeste, des Américains sur l'ensemble de l'Amérique centrale et du Sud ; les dernières déclarations grandiloquentes sur la reprise du Panama par Donald John Trump lors de son retour à la Maison Blanche ne sont rien d'autre que la preuve que cette volonté de domination n'a jamais cessé et que les théories avancées dans le passé par Monroe sont toujours valables aujourd'hui. D'autre part, Schmitt, rappelle Mutti, parlait des thèses géopolitiques comme de « concepts théologiques sécularisés ».

Dans le livre, on peut voir le travail de l'auteur en tant que professeur de langues classiques dans les lycées: le livre utilise fréquemment des termes latins et grecs. De plus, contrairement à beaucoup d'autres chercheurs de la Pensée Traditionnelle, Mutti, et cela ne peut que nous réjouir, montre nettement plus d'intérêt et de respect pour le christianisme. A cet égard, et par souci de sincérité, nous ne pouvons passer sous silence les dérives néo-païennes de nombreux exégètes de ce courant philosophique, notamment en ce qui concerne la figure de Julius Evola (1898-1974) ; une position que nous, précisément parce que nous sommes des spécialistes de ce penseur, estimons devoir rejeter avec force. Nous ne nions pas que de nombreux écrits d'Evola épousent des visions ouvertement néo-païennes ; ce que nous voulons dire, c'est que nous préférons nous concentrer sur les œuvres que nous jugeons d'une plus grande sobriété spéculative qui ont été produites par le philosophe italien.

Le monde anglo-saxon, l'éternel ennemi ?

Après cette observation polémique minimale, mais opportune, revenons à l'ouvrage de Mutti, dans lequel il rappelle la genèse du terme « anglosphère », c'est-à-dire ce bloc de nations unies par la langue et une perception de la société de marque protestante, qui est à l'origine des principaux déséquilibres dans les relations entre les peuples depuis près de deux cents ans.

Ce mot semble avoir été introduit dans le langage spécialisé assez récemment, précisément en 2000 par l'Américain James C. Bennett, dans son ouvrage : The Anglosphere Challenge. Why the English-Speaking Nations Will Lead the Way in the Twenty-First Century (Lanham [MD], Rowman & Littlefield Publishers, 2004). La vérité est que le concept d'« anglosphère », bien qu'il ne soit pas aussi largement utilisé et connu qu'il l'est aujourd'hui, est présent dans le raisonnement des géopolitologues depuis longtemps, avant même que l'on ne parle de mondialisation. Ainsi, même Schmitt avait compris que l'hégémonie anglo-saxonne supprimerait toute distinction spatiale et toute pluralité, unifiant le monde par la technologie et une forme prodigieuse d'économie transnationale. À cette perspective néfaste pour l'Humanité devenue uniforme et indifférenciée, il oppose les concepts d'Ordnung (« ordre ») et d'Ortung (« lieu »): un ordre mondial sain ne peut se faire sans une appartenance géographique précise.

L'union des peuples anglophones, marquée - toujours selon Schmitt - par « une marque anti-christique », s'est révélée au regard de milliers d'années d'histoire occidentale comme une « sinistre parodie d'Empire » (p. 19). Après tout, il n'est pas exagéré de considérer toute l'affaire du colonialisme britannique d'abord, puis de l'impérialisme commercial et culturel américain, comme une envie grotesque de singer la grandeur de Rome. Cela s'est fait au moyen du vecteur maritime, comme l'a affirmé le contre-amiral américain Alfred Thayer Mahan (1840-1914), en hégémonisant l'Allemagne et le Japon, de manière à contenir le bloc russo-chinois et, par conséquent, à dominer le monde (p. 10). Nous tenons à souligner une nouvelle fois que cette politique étrangère des États-Unis n'était pas seulement celle du passé, mais qu'elle est toujours celle d'aujourd'hui ; elle n'a pas changé du tout.

Revenant au lien intellectuel de Mutti avec le classicisme, il repropose la perspective d'Homère sur une forme de domination basée sur l'eau, ce que nous connaissons précisément sous le nom de thalassocratie: « La mer, masse fluide et informe, variable, sans déterminations, est l'image de la substance universelle [...] ; elle est le symbole de ce devenir qui est mutabilité, corruptibilité, illusion » (p. 23). En effet, dans cette réflexion, il n'est pas difficile d'identifier cet Occident obscur stigmatisé dans la « Géographie sacrée » de Guénon (cf. René Guénon, Symboles de la science sacrée, Milan, Adelphi, 1975, p. 96).

La langue est un pouvoir

Peut-être est-ce dû à notre intérêt personnel pour la recherche, mais le chapitre du livre que nous considérons comme le plus précieux et le plus original est celui intitulé La géopolitique des langues (35-45), où le rôle du facteur linguistique dans le rapport entre l'espace physique et l'espace politique est abordé avec acuité, en partant de l'influence exercée par Rome à travers le latin. Il est également possible de noter que la grande importance et la diffusion du français ont été, d'une certaine manière, un épisode historique particulier, compte tenu du nombre relativement faible de locuteurs (p. 38).

On ne peut que féliciter Mutti lorsqu'il dénonce l'embarrassant paradoxe linguistique qui caractérise l'Union européenne, et il le fait en citant les mots d'Alain de Beonits: "L'anglais progresse au détriment du français parce que les États-Unis restent actuellement plus puissants que les pays européens, qui acceptent qu'une langue qui n'appartient à aucun pays d'Europe continentale soit consacrée langue internationale" (Alain de Beniost, Non à l'hégémonie de l'anglais d'aéroport, voxnr. com, 27 mai 2013). Sur la base de ces remarques, nous en profitons pour souligner que tout cela est à l'avantage exclusif des États-Unis et non des Britanniques, l'anglais de la « Perfide Albion » étant considéré depuis des décennies comme démodé et classiste, simple fioriture d'une nation autrefois puissante et qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, est un vassal blâmable, si l'on considère son passé remarquable, des États-Unis. À ce sujet, le texte de Nicholas Ostler, The Last Lingua Franca. L'anglais jusqu'au retour de Babel (Londres, Allen Lane, 2010).

Quoi qu'il en soit, l'auteur fait bien de proposer à nouveau les mots exprimés par Sir Winston Churchill (1874 - 1965) le 6 septembre 1943, lorsque le Premier ministre britannique de l'époque a déclaré sans ambages: « Le pouvoir de dominer la langue d'un peuple offre des avantages bien plus importants que de lui prendre ses provinces et territoires ou de l'écraser par l'exploitation. Les empires de l'avenir sont ceux de l'esprit » (p. 41). Cette affirmation est un exemple clair et net d'une conception dominatrice de la diffusion des langues/cultures, typique des Anglo-Saxons, et en même temps d'une impulsion colonialiste sans équivoque.

Des perspectives probablement inconciliables

Compte tenu du profil de Mutti, il n'est pas surprenant qu'il s'attarde sur la genèse du terme « Eurasie » (introduit par le mathématicien et cartographe germanique Karl Gustav Reuschle [1812 - 1875] en 1858), en énonçant les traits saillants des deux écoles géopolitiques majeures et raffinées, l'allemande et la russe (pp. 47-48). Pour la première, cet espace est identifiable dans les masses continentales entourées par les mers Arctique et Méditerranée et les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Tout autre est l'interprétation de la seconde, qui reprend les hypothèses du penseur panslave Nikolai Jakovlevič Danilevsky (1822 - 1885), pour les affiner ensuite dans le cadre d'une entité économique, ethnique et géographique distincte à la fois de l'Asie et de l'Europe proprement dite. Nous ajouterons que c'est l'incompréhension de cette spécificité qui est la cause première de cette méfiance envers l'Eurasie qui se traduit souvent par de l'hostilité, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un point central de passage entre deux pôles, mais d'un troisième pôle, avec toutes ses connotations et ses revendications légitimes. Nous saluons donc chaleureusement la valorisation par Mutti de l'héritage géopolitique de Carlo Terracciano (1948 - 2005, cf. Carlo Terracciano, « Europe-Russie-Eurasie : une géopolitique “horizontale” », Eurasia, 2, avril-juin 2005, pp. 181-197), en particulier sur l'urgence d'une intégration (économique, politique et militaire) solide et systématique entre l'Europe et la Russie (pp. 52-53). Sinon, explique Terracciano, le Vieux Continent sera utilisé par les Américains « comme un fusil pointé sur Moscou », et la guerre russo-ukrainienne en cours confirme irréfutablement la justesse de ces prédictions.

Vers la conclusion, le livre se rapproche des thèmes contemporains, rappelant le « péril jaune » (81-82) redouté par Mackinder il y a plusieurs années, lors d'un rapport qu'il a lu à la Royal Geographical Society de Londres le 25 janvier 1904, dans lequel il exprimait la crainte qu'une Chine mieux organisée que celle de son époque n'évince à l'avenir la Russie tsariste du rôle de pays hégémonique dans la « région pivot » (sa définition bien connue en anglais est pour être précis : Pivot Area), ouvrant aux tellurocraties une façade océanique qui aurait pu s'avérer fatale aux Anglo-Saxons. Nous n'hésitons pas à définir l'écrit de Mackinder, bien qu'en opposition avec notre orientation très personnelle, parmi les contributions théoriques nodales dans l'évolution de la Géopolitique, et il a été judicieusement publié dans une version italienne dans le numéro 2 (2018, 29-50) d'Eurasia, une revue dont Mutti est le fondateur et le rédacteur en chef.

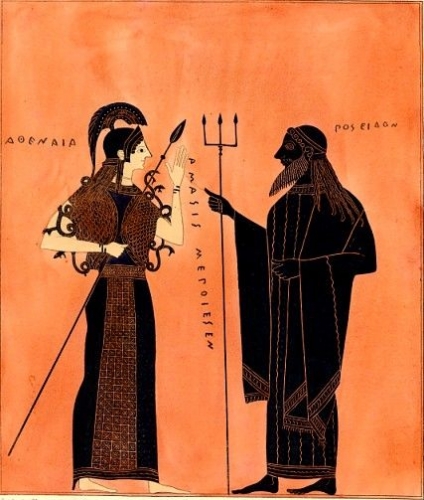

L'évaluation d'un texte tel que Perspectives géopolitiques ne peut qu'être substantiellement positive: en peu de pages, toutes les coordonnées nécessaires pour aborder et comprendre cette discipline articulée ont été fournies; rien ne manque de ce qu'il est nécessaire de savoir. Nous avons également trouvé très suggestif de faire remonter tout cela à quelque chose d'« atavique », à un conflit éternel entre la terre et la mer, déjà présent dans le mythe grec avec la dispute entre Athéna et Poséidon (p. 23), pour la domination spirituelle d'Athènes, afin d'être vénéré dans la cité-État comme la première des divinités de l'Olympe.

Ce dualisme spatial restera peut-être éternellement irrésolu, ou aboutira à la défaite finale de l'une des deux entités. Pour l'heure, nous pouvons nous contenter de constater que la planète est divisée en factions antithétiques et, après tout, c'est à cela que sert le raisonnement géopolitique, à développer « une lecture purement géographique des problèmes », comme nous l'a enseigné Karl Haushofer.

Claudio Mutti, Perspectives géopolitiques, Gênes, Effepi, 2019.

14:58 Publié dans Géopolitique, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, claudio mutti, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.