jeudi, 27 novembre 2025

Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien

Le « Mal » dans la cosmogonie de Tolkien

par Ralf Van den Haute

La lecture de l'épopée Le Seigneur des Anneaux[1] ne révèle pas toute la portée mythique de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, qui fournit dans Le Silmarillion[2] la véritable clé de son univers. On y trouve une description de l'origine du monde, des dieux et du « Mal ». Le statut de ce dernier dans l'œuvre de Tolkien correspond à plusieurs égards aux différentes manifestations du Mal dans la mythologie germanique. Le but de cet article est d'examiner cet aspect et de retracer certaines similitudes entre le Mal dans l'œuvre de Tolkien et la mythologie germanique telle qu'elle nous est transmise par les Eddas[3] .

Le « Mal » dans l'œuvre de Tolkien ne correspond pas à la définition qui nous a été transmise par le monothéisme chrétien: il faut plutôt le considérer comme un ensemble de forces destructrices qui défient la vie et l'ordre divin, comme on le retrouve dans l'Edda.

Dans la littérature fantastique, et plus particulièrement dans le genre appelé « fantasy héroïque », Tolkien jouit indéniablement d'une popularité inégalée. Éminent philologue, spécialiste de la grammaire comparée des langues germaniques et indo-européennes, il n'est pas seulement l'auteur d'un récit merveilleux et d'une épopée. Contrairement aux innombrables livres et productions cinématographiques pseudo-mythiques — qui sont dépourvus de toute dimension tragique —, l'œuvre de Tolkien constitue un système mythologique véritablement cohérent, basé sur un mythe cosmogonique et doté d'un cadre dans lequel peut se dérouler une épopée quasi homérique.

Le Silmarillon, clé de l'œuvre de Tolkien

Tout dans cette œuvre — des anneaux aux épées magiques, des représentants du « Bien » et du « Mal » — est l'expression d'un ordre intérieur propre à l'être humain, tant à l'individu qu'à la communauté du destin. Il s'agit d'un ordre immanent à ce monde, dont l'essence ne peut être comprise en lisant uniquement Le Hobbit[4] - qui a commencé comme une histoire que Tolkien a écrite pour ses enfants - et Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Silmarillion, le lecteur séduit par la Terre du Milieu trouvera les clés indispensables. Bien qu'il ait été publié après Le Seigneur des Anneaux, l'auteur a commencé à écrire le texte dès son retour des tranchées en 1916. Initialement destiné à être inclus dans Le Livre des contes perdus[5] , le manuscrit partiellement inachevé a finalement été publié en 1977 par Christopher Tolkien, le fils de l'auteur.

Dès le départ, Le Silmarillion apparaît comme un livre moins accessible que l'épopée de Tolkien : c'est l'histoire des origines, du commencement lointain – la nuit des temps – qui n'est pas sans rappeler la Völuspá, dans laquelle la mystérieuse Völva raconte les origines et le destin du monde. Le Silmarillion contient tout le contenu mythique qui permet de mieux comprendre Le Seigneur des Anneaux, d'autant plus que les événements du Silmarillion précèdent chronologiquement ceux du Seigneur des Anneaux et en décrivent les causes en détail. Le lecteur y découvre l'élaboration d'un véritable mythe cosmogonique originel, la présence d'un panthéon — dont les fonctions des divinités ne sont pas toujours complètement élaborées — et une vision de la fonction du « Bien » et du « Mal », qui atteindra son apogée dans Le Seigneur des Anneaux.

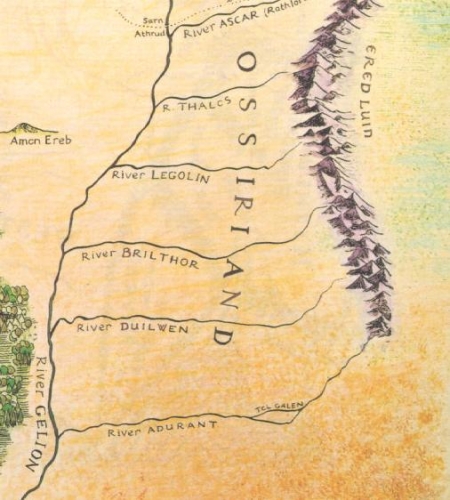

Certains ont voulu voir dans cette dynamique entre deux forces opposées une allégorie — comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien lui-même a rejeté cette interprétation. Il nous semble plus intéressant d'étudier le statut du « Mal » dans l'œuvre de Tolkien à la lumière de la mythologie germanique telle qu'elle est représentée dans l'Edda. Pourquoi spécifiquement la mythologie germanique ? Germaniste, Tolkien connaissait particulièrement bien plusieurs langues germaniques anciennes telles que le vieux norrois, le vieil anglais et le gothique, et a lui-même traduit et commenté plusieurs textes épiques et mythologiques. Sa connaissance des mythes et légendes germaniques était pour le moins très approfondie. Cette tentative d'analyse succincte n'exclut pas l'existence d'autres influences : certains noms dans le Silmarillon semblent notamment être tirés de l'épopée finlandaise Kalevala. Le quenya et le sindarin, langues elfiques créées par Tolkien, sont quant à elles basées sur le finnois et le gallois. Il est difficile de se prononcer de manière catégorique sur les parallèles entre le Silmarillion et le mythe de la création dans le Mahabarata, car on ne sait pas dans quelle mesure Tolkien connaissait le contenu de ce texte. Certains suggèrent que les sept rivières d'Ossiriand seraient inspirées des sapta sindhu, les sept rivières du Rigveda. Quoi qu'il en soit, il est possible de démontrer de manière convaincante que Tolkien a rédigé un mythe de la création, une mythologie et une épopée héroïque à part entière, qui s'inscrivent dans la lignée de la mythologie germanique et indo-européenne au sens large.

Le mythe fondateur

Le problème du « Mal » ne peut être dissocié de l'ensemble de la cosmogonie. Le mythe tolkienien de la création en fournit lui-même l'explication : il ne s'agit pas d'une création comme acte unique émanant d'une divinité unique et toute-puissante. Cette cosmogonie s'inscrit plutôt dans une conception de l'origine telle que l'a formulée Ernst Jünger dans Besuch auf Godenholm[6] : « La création (...) était possible à chaque point où les flammes de l'inétendu éclataient. »

Dans le Silmarillion, Eru, ou Ilúvatar (illustration) — un nom apparenté à l'allemand Allvater, l'un des nombreux noms d'Odin — crée les Ainur et leur donne trois thèmes musicaux qu'ils doivent élaborer et développer. Ils donnent ainsi forme à Arda, la Terre, et à Eä, le « monde qui est », l'univers.

Ilúvatar ne possède aucune des caractéristiques du dieu jaloux de la Bible ; au contraire, il semble incarner le principe du Devenir. N'envoie-t-il pas ses flammes éternelles à travers l'espace — les flammes de l'inétendu de Jünger —, flammes qui sont à l'origine des mélodies infinies, véritables sculptures musicales ? C'est ainsi que la Terre et l'univers deviennent réalité.

Les Valar, les dieux de la cosmogonie tolkienienne, sont les meilleurs parmi les Ainur. Ils sont quatorze et leurs fonctions sont multiples. Certains Valar présentent des similitudes avec les dieux de notre panthéon familier : il y a ainsi un dieu de la mer (et des eaux en général). Ils correspondent à des forces de la nature, et l'on pourrait ici utiliser le terme de « religion naturelle », si Tolkien ne semblait pas veiller soigneusement à ne jamais inclure de culte religieux ou de forme quelconque d'eschatologie dans son œuvre.

Les Valar, qui participent au chant éternel des Ainur, représentent en quelque sorte les forces de la nature qui façonnent et refaçonnent sans cesse le visage du monde. Ce chant symbolise le devenir : seuls des éléments créateurs peuvent exister. Un monde sans éléments destructeurs serait statique, incomplet et, en l'absence d'une dimension tragique, totalement inintéressant.

Friedrich Gundolf, membre éminent du cercle de poètes autour de Stefan George, suggère que « les dieux subliment toutes les tensions humaines en forces créatrices ».[7] Ces tensions existent également dans l'œuvre de Tolkien ; elles en constituent même le fondement. Quels sont donc les éléments destructeurs nécessaires pour rendre possibles les tensions créatrices ? Le « Mal », en tant que force opposée au « Bien », apparaît déjà dans l'Ainulindalë, où Tolkien raconte le développement des mélodies par les Ainur.

Alors que les Ainur et les Valar façonnent le monde et la vie à travers leur musique, Melkor — lui-même un Valar — développe ses propres mélodies, dissonantes et violentes, qui semblent consister en une négation des harmonies créées par les autres Valar. Les mélodies de Melkor s'ajoutent à l'ensemble des mélodies des Valar : à certains moments, les tonalités harmoniques prédominent, non sans difficulté ; à d'autres moments, c'est la musique dissonante de Melkor qui domine.

Cet antagonisme, mais aussi cette alternance entre les deux forces, reflète la lutte entre les dieux et les Titans, entre l'ordre et le chaos, entre la vie et la mort. Les Valar sont ainsi constamment confrontés à la destruction de leur œuvre, voire à leur propre destruction. Les deux forces sont engagées dans une lutte éternelle, dans laquelle aucune des deux ne peut jamais se vanter d'une victoire définitive.

L'eucatastrophe

Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »

Mais Le Seigneur des Anneaux ne se termine-t-il pas par une eucatastrophe ? Tolkien lui-même mentionne l'eucatastrophe comme l'une des issues possibles dans un essai intitulé On Fairy-stories[8] . La définition qu'il donne à ce terme — dérivé du grec eu et katastrophê — est la suivante : « L'eucatastrophe est le revirement soudain et joyeux [...] une grâce soudaine et miraculeuse, sur laquelle on ne doit jamais compter pour qu'elle se reproduise. »

Dans cet essai, Tolkien décrit comment la structure du conte de fées, notamment à travers l'eucatastrophe, trouve un écho lointain dans l'histoire du salut chrétien. Tolkien, qui a écrit cet essai une dizaine d'années avant de commencer ses récits, relativise lui-même cette notion lorsqu'il affirme que l'eucatastrophe n'est pas la seule fin possible. Cet essai traite des contes de fées en général, et non spécifiquement du Seigneur des Anneaux, dont la rédaction n'a commencé qu'une dizaine d'années plus tard.

Dans l'eschatologie chrétienne, le Mal est définitivement vaincu lors du Jugement dernier, qui marque la fin de l'Histoire (qui, dans la tradition judéo-chrétienne, a commencé avec l'expulsion d'Adam et Ève du Paradis). Si l'œuvre de Tolkien contient des éléments chrétiens, c'est plutôt dans le personnage de Nienna, une déesse (Valar) qui présente certains attributs de Notre-Dame et plus précisément de la Mater dolorosa, à savoir la tristesse, la compassion et la miséricorde.

Cependant, de nombreux indices suggèrent que le « Mal » n'est pas définitivement vaincu à la fin de la grande bataille dans Le Seigneur des Anneaux. Comme le fait remarquer Paul Kocher dans Master of Middle-Earth[9] : « À en juger par les Âges précédents, le Mal reviendra bientôt. » Lors du dernier conseil avant la bataille, Gandalf, personnage emblématique de l'épopée, déclare que même si Sauron était vaincu et qu'un grand mal était ainsi banni du monde, d'autres se lèveraient.

Par l'intermédiaire de Gandalf, l'auteur relativise davantage l'eucatastrophe, un concept qu'il définit et décrit certes dans un essai, mais dont les perspectives chrétiennes sont finalement absentes tant dans son récit cosmogonique que dans son épopée.

Histoire cyclique

Le « soleil invaincu » est un autre thème récurrent dans l'œuvre de Tolkien : vers la fin du Seigneur des anneaux, le soleil renaît à l'horizon. Tout cela indique que la vision de l'histoire n'est pas linéaire ici : tant que le soleil se lèvera le matin, les grands midis seront inévitablement suivis de crépuscules. La victoire du soleil sur les ténèbres, de l'ordre sur le chaos, est elle-même de nature cyclique.

Le risque et le défi sont donc étroitement liés : la lutte entre les peuples libres (the free people) et les autres — les esclaves des ténèbres, porteurs de destruction et de chaos (les Orques, les Nazgûl, etc.) — revêt ici une dimension véritablement cosmique, mythique et intemporelle. On retrouve cette lutte dans la chasse effrénée du Vala Oromë (ill.), un dieu qui ressemble à Odin à plus d'un titre : le martèlement des sabots de son cheval annonce l'aube et chasse les ténèbres, qui réapparaissent immédiatement derrière lui.

La guerre entre Melkor et les Valar est sans fin et de nature cyclique. Selon Mircea Eliade[10] , la notion de temps chez les peuples archaïques ou les sociétés indo-européennes traditionnelles n'est pas vécue de manière linéaire, mais cyclique. Les rites, les mythes et les fêtes reproduisent les actes originels des dieux, des héros ou des ancêtres mythiques et permettent aux participants de revenir à chaque fois à l'époque primitive (illud tempus).

Eliade fait notamment référence à la tradition védique : les kalpas y sont des époques qui se succèdent à l'infini ; le rituel (agnihotra) permet la régénération du cosmos (au sens de l'Ordre). Eliade estime que le renouvellement périodique du pouvoir royal (dans les traditions iranienne et romaine) constitue une variante indo-européenne de la régénération cosmique.

Lutte éternelle

Peut-on alors compter Le Silmarillio parmi la tradition indo-européenne et plus précisément germanique, dont on sait qu'elle fut l'une des principales sources d'inspiration de l'auteur ? L'Edda nous raconte l'histoire des géants qui ont tué le géant primitif Ymir et ont utilisé les différentes parties de son corps pour façonner l'Univers et le Monde, avant d'être bannis aux confins du Monde par les dieux. Les géants se sont sentis humiliés, et c'est ainsi qu'a commencé une guerre sans fin entre les géants — représentants des forces brutes du commencement du monde et du chaos destructeur — et les dieux, symboles de l'ordre.

Gustav Neckel y voit un élément mythique très ancien et démontre sa présence dans les récits perses, helléniques et celtiques (principalement irlandais). Dans Vom Germanentum[11] , Neckel parle de l'«*ewigen Kampf dieser entgegengesetzten Gewalten*» (lutte éternelle entre ces forces opposées), dans le même contexte que celui que l'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien.

La vision du monde des Indo-Européens considère la vie comme une lutte éternelle entre des forces qui s'opposent et qui constituent ensemble le Devenir. Tolkien oppose le monde ensoleillé des forêts et des paysages verdoyants et vallonnés, avec ses sources et sa magie, aux déserts, à la désolation des terres arides couvertes de nuages sombres.

En ce sens, la cosmogonie et la mythologie de Tolkien, qui se déploient autour de ce *Streit der aufbauenden mit den niederreißenden Gewalten* (lutte entre les forces constructrices et destructrices, selon Neckel), sont à la fois crédibles et cohérentes.

Les arbres de Yavanna

Dans Le Silmarillion, Tolkien illustre ce cycle à travers l'histoire des deux arbres de Yavanna. Ces deux arbres sont étroitement liés à la mythologie germanique, et plus particulièrement à Yggdrasil, l'if sacré des Germains. Yavanna, tantôt déesse, tantôt arbre sacré reliant la terre et le ciel, veille sur Laurelin et Telperion, deux arbres qui partagent avec l'if sacré des Germains la notion de fertilité et de croissance, ainsi que la menace de leur destruction.

Yggdrasil est en effet constamment menacé par un cerf qui broute son feuillage et par des serpents qui rongent ses racines. Grâce à la présence des Nornes du destin, qui vivent sous ces racines, il ne succombera pas aux attaques sans cesse renouvelées avant le Ragnarök. Yggdrasil reflète la condition humaine et celle du monde dans la mythologie germanique.

Les deux arbres sous la protection de Yavanna finiront par périr, empoisonnés par Melkor : leur disparition marquera la fin de l'ère solaire et le début d'une période sombre, qui ne prendra fin que lorsqu'une des précieuses graines de Telperion redeviendra un arbre. Cela ne se produira qu'au moment où un roi légitime, héritier de l'épée de ses ancêtres les plus lointains et divins, aura reconquis le trône ancestral.

Il s'agit bien sûr d'un mythe de régénération, qui n'est pas sans rappeler le cycle arthurien et les récits de la quête du Graal (Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, mais aussi T. S. Eliot dans The Waste Land[12] ). Le rôle de ces arbres sacrés montre à quel point Tolkien nous plonge dans un univers qui nous est familier.

Loki

Quant au personnage de Melkor, lui aussi semble avoir ses homologues du côté germanique. Tout comme les géants, il a été banni de leur demeure par les dieux. Humilié, il ne cesse de penser à se venger. Il existe une parenté tout aussi évidente entre Melkor, qui est particulièrement rusé, et Loki, le dieu germanique du feu, que Felix Genzmer décrit dans Die Edda[13] comme un fauteur de troubles, un instigateur de tous les malheurs qui frappent les dieux.

Georges Dumézil a consacré une étude approfondie[14] à ce dieu aux multiples facettes. Loki est en effet associé à la ruse et au mensonge. Il est après tout le père de la géante Hel, du serpent Midgard et du loup Fenrir, qui joueront un rôle important dans le Ragnarök. Melkor s'est également forgé une réputation de menteur qui trompe ses victimes par la ruse, la peur, la tromperie et la violence. Les Valar parviennent un jour à le précipiter dans le Néant (nothingness), mais sa place est immédiatement prise par Sauron. Il s'agit clairement d'une fonction essentielle, sinon il n'y aurait eu aucune nécessité de le remplacer.

Loki a engendré des créatures monstrueuses : Melkor fait de même et forme, à partir d'êtres vivants capturés ou enlevés, des races dégénérées, primitives et laides. Les Orques, son chef-d'œuvre — une race monstrueuse et cruelle — sont en effet une dégénérescence de la noble race des Elfes.

La parenté ainsi établie entre Melkor et Loki soulève une question pertinente: alors que Loki vit parmi les Ases à Asgard, Melkor est banni aux confins du monde. Pourquoi les dieux ne se débarrassent-ils jamais complètement de Loki, qui sera finalement responsable de la mort de Balder, le dieu germanique du soleil — un événement qui annonçait le début du Ragnarök et correspond à l'empoisonnement des arbres sacrés par Melkor ?

Après la mort de Balder, les dieux soumettent Loki à d'horribles tortures. À une autre occasion, lorsque Loki se moqua et insulta les dieux, Thor menaça de lui fracasser le crâne avec son marteau. Dans les deux exemples cités, Loki réussit toutefois à échapper à cette punition.

Il en va de même pour Fenrir : bien qu'Odin sache qu'il sera dévoré par ce loup au moment du Ragnarök, il ne le tue pas, mais l'enchaîne. Thor et un géant réussirent un jour à capturer le serpent Midgard ; eux non plus ne le tuèrent pas, mais le laissèrent au contraire libre dans les profondeurs de l'océan, afin qu'il puisse accomplir sa tâche fatidique lors du Ragnarök.

Dans chacun des cas mentionnés, le représentant du Mal — dans toute sa dimension cosmique — parvient à chaque fois à s'échapper alors qu'il est sous le pouvoir des dieux.

Dans le chapitre du Silmarillion intitulé « De la venue des Elfes et de la captivité de Melkor », les Valar capturent Melkor et lui lient les mains avec une corde magique, qui rappelle les chaînes de Fenrir. Pourtant, en échange de quelques vagues promesses, les Valar ne font rien de mieux que de lui rendre sa liberté.

Quand, bien plus tard, ils parviennent enfin à se débarrasser de lui, un successeur endosse immédiatement le même rôle.

Melkor, Loki, Fenrir et le Serpent de Midgard ne sont rien d'autre que les adversaires nécessaires, les ennemis qui confèrent aux dieux leur dimension tragique. Ce sont ces adversaires indispensables qui créent les tensions nécessaires à l'élan créateur du monde.

Gustav Neckel voit dans cette tendance à épargner un ennemi qui s'avérera mortel à l'avenir l'expression mythique d'un ordre cosmique nécessaire, car imposé par le Destin. Même si les dieux avaient voulu détruire ces acolytes du Chaos, ils n'y seraient pas parvenus, car, précise Neckel, le destin est scellé.

Paul Kocher remarque que la survie des héros dans Le Seigneur des anneaux dépend de la chance, de la providence et du destin. Certains personnages de cette épopée connaîtront un destin tragique et héroïque et mèneront une vie risquée.

Quête de régénération

Melkor incarne donc plusieurs aspects du Mal, tels qu'ils sont exprimés dans l'Edda. Soulignons tout d'abord la place du Mal dans la cosmogonie germanique et tolkienienne, telle qu'elle est exposée dans l'Ainulindalë, le premier chapitre du Silmarillion. Il existe ensuite des similitudes indéniables entre la fonction de Melkor et celle de Loki au sein de leurs panthéons respectifs. Melkor n'est pas le diable du monothéisme, mais plutôt un démiurge tragique, sans doute apparenté à Loki, voire à Prométhée.

Ce point de vue est diamétralement opposé à la réinterprétation catholique de l'œuvre de Tolkien. Bien qu'il soit incontestable que Tolkien lui-même était catholique, toute trace d'eschatologie chrétienne est absente de son œuvre.

Dans l'œuvre de Tolkien, on ne trouve aucune trace d'une création du monde ex nihilo. Tout tourne autour d'un mythe de la création dans lequel le Devenir prend forme à travers l'harmonie (l'Ordre), la disharmonie (le Chaos) et la lutte éternelle entre les deux. Melkor, comme Ymir dans la cosmogonie germanique, fait partie des êtres qui précèdent les dieux et n'est pas un ange déchu. Melkor, qui est doté de tous les dons, aspire à l'autonomie et à la domination. Il est le créateur du Chaos, comme les Titans et autres géants dans la tradition indo-européenne.

Et ce Chaos, composante indispensable du devenir, en fait partie intégrante. Melkor confère au monde une dimension tragique qui rend possible l'apparition du héros — une notion qui fait défaut au christianisme, qui préfère vénérer les martyrs qui aspirent à une récompense transcendante.

Nous pouvons conclure que la mythologie créée par Tolkien — même s'il était lui-même catholique — n'a pas un caractère théologique, mais véritablement mythologique, caractérisé par la lutte éternelle entre des forces à la fois opposées et complémentaires: l'Ordre et le Chaos, comme dans les mythes de la création de la tradition indo-européenne.

Le Bien et le Mal dans l'œuvre de Tolkien n'ont pas une dimension morale, mais purement ontologique. Le christianisme aspire au salut ; dans le monde de Tolkien, nous assistons à une quête de régénération, de rétablissement d'un équilibre entre les forces cosmiques. Tout comme dans le Ragnarök, la destruction et la renaissance sont ici indissociables.

Ralf Van den Haute

Notes:

[1] Tolkien, J. R. R. Le Seigneur des anneaux. Londres : George Allen & Unwin, 1955.

[2] Tolkien, J. R. R. Le Silmarillion. Éd. Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1977.

[3] Ralf Van den Haute. Indo-European and traditional mythological elements in Tolkien: A comparative study of the pantheon in « The Silmarillion » and « The Edda », Université libre de Bruxelles, 1984.

[4] Tolkien, J. R. R. Le Hobbit ; ou, Aller et retour. Londres : George Allen & Unwin, 1937.

[5] Tolkien, J. R. R. Le Livre des contes perdus. Partie I. Édité par Christopher Tolkien. Londres : George Allen & Unwin, 1983.

[6] Ernst Jünger. Besuch auf Godenholm. Francfort-sur-le-Main : Vittorio Klostermann, 1952

[7] Gundolf, Friedrich. Goethe. Berlin : Georg Bondi, 1916.

[8] Tolkien, J. R. R. « On Fairy-Stories ». Dans Essays Presented to Charles Williams, édité par C. S. Lewis, 38–89. Oxford : Oxford University Press, 1947.

[9] Kocher, Paul H. Master of Middle-earth: The Fiction of J. R. R. Tolkien. Boston : Houghton Mifflin, 1972.

[10] Eliade, Mircea. Le Mythe de l’éternel retour : Archétypes et répétition. Paris : Gallimard, 1949

[11] Neckel, Gustav. Vom Germanentum : Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Leipzig : Harrassowitz, 1944.

[12] Eliot, T. S. The Waste Land. New York : Boni and Liveright, 1922.

[13] Genzmer, Felix (trad.). Die Edda. Iéna : Eugen Diederichs, 1912-1920.

[14] Dumézil, Georges. Loki. Paris : G. P. Maisonneuve, 1948

17:26 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, mythologie, traditions, mythologie germanique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Écrire un commentaire