jeudi, 15 mai 2025

Joseph Vogl: Capital et ressentiment à l'ère digitale

Joseph Vogl: Capital et ressentiment à l'ère digitale

Entretien avec Ivan Areler

Le penseur allemand contemporain Joseph Vogl, auteur de Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart, a tenté de reconstruire de nouvelles formes de pouvoir dans l'entreprise, formes qui ont émergé à l'ère digitale (et non avant). Ces formes dépassent les cadres nationaux et s'incrustent massivement dans les processus de décision politique et économique. Pouvez-vous me dire qui est Joseph Vogl, quels ont été les thèmes de son oeuvre jusqu'ici et quelle est la teneur de son ouvrage "Kapital und Ressentiment" et dans quel cadre politique et/ou idéologique on pourrait éventuellement le situer?

Joseph Vogl est un penseur et philosophe allemand contemporain dont le travail se situe à la croisée de la littérature, de la philosophie, de l'économie politique et de la théorie des médias. Né en 1957, il enseigne la littérature allemande, les études culturelles et la théorie des médias à l’université Humboldt de Berlin. Son approche se caractérise par une réflexion critique sur les fondements idéologiques des systèmes économiques et politiques contemporains. Il est souvent perçu comme un penseur "interdisciplinaire", voire "iconoclaste", en raison de son refus des cloisonnements disciplinaires.

Les grands thèmes de l’œuvre de Joseph Vogl

Jusqu'à aujourd’hui, Vogl a exploré plusieurs axes majeurs :

Critique de l’économie politique :

Dans Das Gespenst des Kapitals (2010, Le Spectre du capital), Vogl s'intéresse aux discours qui entourent le capitalisme financier et tente de démontrer comment le capital s'est autonomisé au point de devenir un système autoréférentiel, échappant au contrôle politique classique.

Il y critique la figure du "marché autorégulateur" comme une fiction idéologique puissante.

Pouvoir et gouvernementalité :

Dans Der Souveränitätseffekt (2015, L’Effet de souveraineté), il analyse les formes de pouvoir qui se sont développées parallèlement à l'État souverain, notamment dans les sphères économiques et financières. Il montre que le pouvoir réel, dans les sociétés modernes, ne réside pas toujours là où les institutions l’assignent.

Théorie des médias et de la culture :

Plus tôt dans sa carrière, Vogl a beaucoup travaillé sur les rapports entre les formes littéraires et les régimes de savoir, notamment à travers Goethe ou la littérature du XVIIIe et XIXe siècle.

Kapital und Ressentiment (2021) : contenu et thèse principale

Dans Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart (Capital et ressentiment. Une brève théorie du présent), Vogl analyse comment le capitalisme numérique a transformé les modes de production, d’information et surtout de pouvoir.

Principaux axes du livre :

Un nouveau régime de pouvoir : le "pouvoir informationnel"

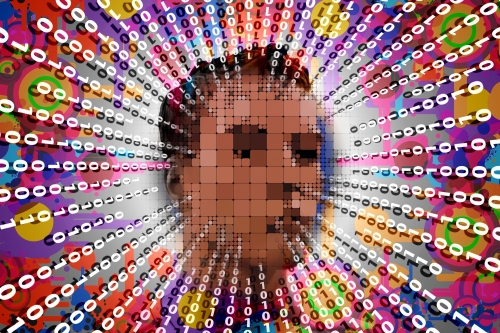

Vogl y identifie l’émergence d’un pouvoir transnational basé sur la collecte massive de données, la modélisation algorithmique du comportement humain et le ciblage informationnel.

Il parle d’un pouvoir qui ne passe plus par la souveraineté de l’État mais par des formes de gouvernementalité algorithmique, notamment exercée par les grandes entreprises technologiques (GAFAM, etc.).

L’économie de l’attention et la manipulation des affects

L’ère numérique, selon Vogl, n’est pas simplement marquée par l’information, mais par la gestion de l’affect, en particulier du ressentiment.

Les plateformes numériques exploitent ce ressentiment pour générer de l’engagement : radicalisation des opinions, polarisation, haine, colère… Ces affects deviennent des ressources économiques.

Une critique du néolibéralisme tardif

Il montre que nous sommes passés d’un néolibéralisme basé sur le marché et l’individu rationnel à un néolibéralisme technologique où l’individu est profilé, influencé, dirigé, sans toujours en avoir conscience.

Position politique et idéologique de Joseph Vogl

Joseph Vogl n’est pas un militant au sens traditionnel, mais son travail s’inscrit clairement dans une critique radicale du capitalisme contemporain et de ses effets sur les sociétés démocratiques.

Il est souvent comparé à des penseurs comme Michel Foucault, Giorgio Agamben, Byung-Chul Han ou Wendy Brown : une veine critique qui interroge les conditions de possibilité de la souveraineté, de la liberté et de la rationalité dans un monde gouverné par des logiques de marché.

Il ne propose pas de programme politique explicite, mais dénaturalise les discours dominants en révélant leur substrat idéologique.

On pourrait dire qu’il occupe une position post-marxiste, ou néo-foucaldienne, critique envers les promesses non tenues de la modernité libérale, et attentif aux mutations profondes du pouvoir dans l’ère numérique.

Pour résumer :

Joseph Vogl est un penseur critique majeur de l’économie et du pouvoir à l’ère numérique.

Il explore comment les nouveaux régimes de pouvoir s'exercent au-delà des États, à travers les données, les algorithmes, les plateformes.

Dans Kapital und Ressentiment, il montre comment le ressentiment devient une force structurante du capitalisme digital.

Politiquement, il est proche d’une critique radicale des logiques néolibérales, sans être engagé dans un cadre partisan.

Si vous pouviez nous mettre cette oeuvre de Vogl en perspective avec d'autres penseurs ou philosophes, cela nous conviendrait. Aussi, nous serions très heureux si vous pouviez quelque peu préciser ce qu'il entend, sur base d'une étude de l'oeuvre poétique de Goethe, par "rapport entre formes littéraires et régimes de savoir", notamment dans le cadre du 19ème siècle allemand?

Ce sont là deux dimensions fondamentales de l’œuvre de Vogl : d’un côté, sa critique contemporaine du pouvoir à l’ère numérique, et de l’autre, sa généalogie des régimes de savoir en lien avec la littérature, notamment chez Goethe. Et l’une n’est pas étrangère à l’autre : chez Vogl, la forme littéraire n’est jamais neutre, elle participe à la configuration historique d’un régime de rationalité, d’un rapport au monde, voire d’un mode de gouvernementalité.

1. Mise en perspective de Kapital und Ressentiment

Vogl s’inscrit dans un champ intellectuel critique large, qu’on pourrait qualifier de généalogie du capitalisme numérique. Voici quelques rapprochements féconds :

Michel Foucault

Vogl reprend (sans toujours le dire explicitement) la notion de gouvernementalité développée par Foucault : l’idée que le pouvoir moderne ne s’exerce pas principalement par la violence ou la loi, mais par la production de savoirs, de normes, de comportements.

Là où Foucault étudiait l’économie politique classique, la psychiatrie, la biopolitique, Vogl prolonge la généalogie dans le champ des données, de l'information, de l'affect.

Shoshana Zuboff – The Age of Surveillance Capitalism

Très proche thématiquement : Zuboff théorise le "capitalisme de surveillance" comme une nouvelle phase dans laquelle les comportements humains sont extraits, analysés, modélisés, non seulement pour prédire mais pour influencer les actions futures.

Là où Vogl insiste sur les affects (le "ressentiment") comme ressource, Zuboff parle de "rendement comportemental".

Byung-Chul Han

Philosophe germano-coréen qui, comme Vogl, critique l’époque actuelle sous l’angle de ses pathologies affectives et sociales.

Dans La société de la transparence ou Psychopolitique, Han décrit une société où le contrôle ne passe plus par la répression, mais par l’incitation, la transparence, et l’auto-exposition.

Le "ressentiment" chez Vogl pourrait dialoguer avec la "positivité toxique" chez Han: deux formes d’affect mobilisées et instrumentalisées par le capitalisme tardif.

Wendy Brown & les critiques du néolibéralisme

Dans Undoing the Demos, Brown montre comment la logique néolibérale transforme les sujets politiques en agents économiques, calculant chaque geste selon une logique de profit.

Vogl va plus loin : dans le capitalisme digital, il ne s’agit même plus d’un calcul rationnel, mais de profilage émotionnel et comportemental, hors de la conscience.

2. Vogl, Goethe et la poétique des savoirs

Avant d’être un théoricien du capitalisme, Vogl est un philologue formé à la littérature allemande classique. Son travail sur Goethe est fondateur pour comprendre sa méthode.

Le projet : penser la littérature comme un lieu de production du savoir

Dans des ouvrages comme Kalkül und Leidenschaft (1998) ou Poetologien des Wissens (Poétiques du savoir), Vogl s’intéresse à la manière dont la littérature ne reflète pas simplement un savoir préexistant, mais met en scène des modes de connaissance, voire expérimente de nouvelles formes de rationalité.

Chez Goethe, il identifie une tension entre :

La passion et la raison, c’est-à-dire entre forces affectives et logiques formelles.

Le calcul et le vivant, par exemple dans les écrits scientifiques de Goethe, qui s’opposent à une logique purement mécaniste du monde.

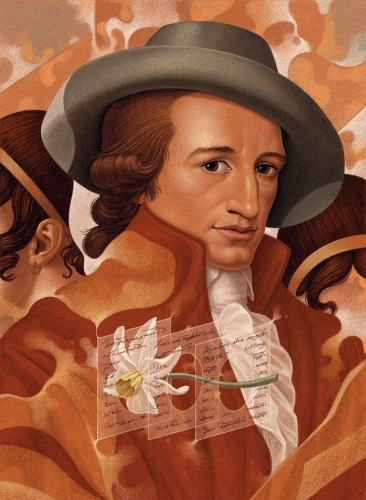

Goethe comme figure critique de la modernité scientifique

Goethe, notamment dans ses écrits sur la morphologie, propose une approche du vivant fondée sur la forme, la transformation, l'intuition — contre le réductionnisme analytique de la science naissante.

Vogl y voit une forme de contre-modèle épistémologique, où la littérature et la science ne sont pas séparées mais dialoguent dans une même recherche de compréhension du monde.

Goethe et la figure du savant : le roman comme laboratoire de pouvoir

Dans Les Affinités électives, par exemple, Goethe applique un langage chimique (les "affinités") à des relations humaines — ce que Vogl lit comme une formalisation des passions, une tentative de mathématiser l’imprévisible.

Cette mise en forme des désirs humains n’est pas innocente : elle reflète une volonté de contrôle rationnel sur l’individu, annonçant des régimes de pouvoir modernes.

Le 19e siècle comme moment de bascule

Le 19e siècle allemand voit l’émergence d’une bureaucratie rationalisée, d’une science positiviste, de l’État-nation, etc.

Vogl montre que la littérature de cette époque participe à l’imagination politique de ces structures — elle est à la fois un miroir et un moteur de la rationalisation du monde (Max Weber n’est pas loin ici).

En résumé

Chez Vogl, l’histoire de la rationalité moderne est indissociable des formes littéraires. Il voit dans les œuvres de Goethe un moment clé où la pensée du vivant, du calcul, du pouvoir et de l’affect s’articulent.

Ce regard "généalogique" sur la modernité se prolonge dans sa critique du capitalisme digital, qui reprend les mêmes tensions, mais en les inscrivant dans des logiques techniques et globalisées.

Il est l’un des rares penseurs à faire le lien direct entre esthétique, économie, et pouvoir, dans une perspective longue, du romantisme allemand à la Silicon Valley.

Les différences et/ou accointances entre Vogl et des auteurs tels Benjamin et Adorno m'intéresse. Par ailleurs a-t-il évoqué ou non l'idée de Nietzsche d'une "transvaluation des valeurs"?

Joseph Vogl se situe à un carrefour intellectuel où l'on croise des noms comme Benjamin, Adorno, Nietzsche, Foucault, Heidegger, etc. Comparer son œuvre à celle de Benjamin et Adorno, et examiner ses rapports avec la pensée de Nietzsche, permet d’éclairer sa philosophie de la modernité et la manière singulière dont il articule pouvoir, savoir, littérature et économie.

Chacun de ces pôles interagit avec les autres. Par exemple :

La littérature est un laboratoire de formes qui préfigurent des formes de rationalité politique ou économique.

Le pouvoir ne se comprend plus uniquement par l’institution, mais par la circulation de savoirs, de récits, d’affects.

Le ressentiment n’est plus un symptôme psychologique mais une ressource économique et politique.

Comparaison avec Benjamin et Adorno

Avec Walter Benjamin :

Affinités: Tous deux pensent historiquement. Benjamin dans une veine messianique et dialectique, Vogl dans une veine généalogique et critique.

L’idée que la technique transforme la perception, la politique, et la culture les rapproche (cf. Benjamin et l’art à l’ère de sa reproductibilité technique // Vogl et l’ère numérique).

Une attention aux formes culturelles mineures comme révélatrices de vérités historiques.

Différences : Benjamin reste très attaché à une philosophie de l’histoire messianique, où la rédemption est possible dans l’instant.

Vogl est plus foucaultien, sans horizon eschatologique ou salut: il étudie les formes de pouvoir sans promesse.

Avec Theodor W. Adorno :

Affinités : Critique de la rationalité instrumentale, de la réification, de l’aliénation dans les systèmes économiques et culturels.

Intérêt commun pour Goethe, mais dans une perspective différente: Adorno l’aborde dans sa critique de la culture bourgeoise, tandis que Vogl en fait un laboratoire épistémologique.

Différences : Adorno reste attaché à une dialectique négative, profondément imprégnée de marxisme hégélien.

Vogl, lui, se situe plutôt dans une logique post-marxiste et post-structuraliste, méfiant à l’égard des totalités dialectiques, et préférant des lectures discontinues, locales, archéologiques.

On pourrait dire que Vogl est une sorte d'héritier indiscipliné de la Théorie critique : il partage sa méfiance à l'égard de la raison capitaliste, mais adopte des outils foucaldiens, littéraires, et "poétologiques" pour la déconstruire.

Vogl et Nietzsche : la transvaluation des valeurs

Vogl ne consacre pas d’ouvrage entier à Nietzsche, mais l’influence est là, diffuse, mais structurante, notamment sur deux plans :

- Le pouvoir et les affects

Nietzsche, dans La Généalogie de la morale, montre que les systèmes moraux sont des dispositifs de pouvoir intériorisés, fondés sur des affections négatives (culpabilité, ressentiment).

Chez Vogl, ce ressentiment devient une ressource exploitable par les régimes économiques numériques : ce n’est plus un simple symptôme de l’âme blessée, mais une donnée, une énergie sociale, voire une marchandise.

- La transvaluation des valeurs

Nietzsche appelait à une refondation des valeurs, au-delà du bien et du mal, contre la morale chrétienne de la faiblesse.

Vogl n’appelle pas à une transvaluation explicite, mais on peut dire qu’il diagnostique un processus involontaire de reconfiguration des valeurs dans l’ère numérique :

La vérité devient moins une fin qu’un effet de viralité.

La liberté devient un choix programmé par des algorithmes.

Le sujet rationnel devient un profil comportemental.

Ainsi, sans être nietzschéen au sens strict, Vogl s’inscrit dans une logique de généalogie critique, là où Nietzsche interrogeait les origines des valeurs, et Foucault leur sédimentation dans des dispositifs.

En résumé

Vogl partage avec Benjamin et Adorno une critique radicale de la modernité, mais en mobilisant des outils post-foucaldiens et en mettant l’accent sur le numérique, le ressentiment et l’information.

Il n’est pas un lecteur explicite de Nietzsche, mais il hérite de son intuition fondamentale : le pouvoir est inscrit dans les valeurs, les formes, les discours – et aujourd’hui, dans les algorithmes.

Sa spécificité : relier littérature, savoir et pouvoir, de Goethe à Google, en passant par les passions, les formes esthétiques et les infrastructures techniques.

En savoir plus sur les notions de "gouvernementalité algorithmique" et de "poétique des savoirs" nous conviendrait parfaitement.

Ces deux notions sont centrales pour comprendre l’originalité de la pensée de Joseph Vogl. Elles permettent d’articuler les nouvelles formes de pouvoir technologique et le rôle des récits, des formes littéraires ou culturelles dans la production de savoir. Elles peuvent sembler très différentes, mais chez Vogl, elles dialoguent intimement : la manière dont une société "raconte" le monde n’est jamais innocente — elle participe à sa gouvernance effective.

1. La gouvernementalité algorithmique

Origine du terme

La notion est un prolongement critique de la "gouvernementalité" chez Michel Foucault, c’est-à-dire :

"L’ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses, les calculs, les tactiques qui permettent d’exercer une forme très spécifique de pouvoir : le gouvernement des conduites."

Chez Foucault, la gouvernementalité moderne émerge à partir du XVIIIe siècle, avec l'État libéral : il ne s’agit plus de gouverner seulement par décret ou par force, mais par des mécanismes d’incitation, de régulation, de normalisation des comportements.

Vogl prolonge cette idée dans le monde post-légal, post-étatique, datafié et algorithmisé.

La gouvernementalité algorithmique, chez Vogl, se définit comme :

Un régime de pouvoir déterritorialisé fondé sur la collecte, le traitement et l'exploitation de données massives, qui permet de modéliser, prédire et orienter les comportements humains, souvent de manière préconsciente et sans intervention explicite d’un appareil d’État.

Ses caractéristiques principales :

- a) Profilage comportemental

Chaque individu devient une matrice de données (géolocalisation, achats, réseaux, recherches…).

Ces données ne servent pas à "connaître" l’individu comme une personne morale ou politique, mais à anticiper ses actions, à le rediriger (via la publicité, l’interface, l’algorithme de recommandation).

- b) Pouvoir sans visage

Ce régime ne repose plus sur des figures visibles du pouvoir (roi, juge, bureaucrate) mais sur des architectures techniques, souvent opaques.

Ce pouvoir est dispersé, automatisé, intégré à l’environnement (smartphones, applis, plateformes, objets connectés).

- c) Économie de l'affect

Les plateformes optimisent l’engagement via des affects polarisants : indignation, peur, colère, ressentiment. L’algorithme "apprend" que l’indignation génère du clic.

Ainsi, le ressentiment devient une ressource économique, un carburant du capitalisme attentionnel.

- d) Subversion de la rationalité

La figure classique du sujet rationnel autonome (hérité des Lumières) est supplantée par un sujet calculé, anticipé, nudgé, dans un environnement de micro-incitations invisibles.

En résumé :

Le pouvoir ne vous dit plus quoi faire : il prédit ce que vous allez faire, puis crée les conditions pour que cela se réalise — sans que vous sachiez qu’on vous a influencé.

2. La poétique des savoirs

Ce concept est plus "littéraire", mais tout aussi crucial. Il s’agit d’un des apports les plus originaux de Vogl, notamment dans Poetologien des Wissens et Kalkül und Leidenschaft.

Qu’entend-on par "poétique des savoirs" ?

L’idée que les formes littéraires (romans, récits, styles, genres) ne se contentent pas de représenter un monde déjà connu, mais participent activement à la production des savoirs — y compris scientifiques, économiques, politiques.

Trois idées centrales :

- a) La forme fait savoir

Par exemple, un roman épistolaire ne transmet pas la même compréhension du monde qu’un roman réaliste à narrateur omniscient.

La forme narrative configure une perception du temps, de la causalité, de l’individualité, etc.

- b) La littérature comme lieu d’expérimentation

Goethe, Kleist, Büchner, mais aussi Kafka ou Musil, ne sont pas "des artistes qui expriment leur époque", mais des penseurs qui mettent en scène des configurations possibles du savoir, du droit, de la responsabilité, de la folie…

Chez Goethe, par exemple, Vogl étudie comment le langage scientifique s’infiltre dans la fiction (cf. Les Affinités électives) et modèle les affects.

- c) Les régimes de savoir sont historiques

La "science" n’a pas toujours été ce qu’elle est aujourd’hui. La frontière entre science, fiction, et mythe a été mobile.

La poétique des savoirs étudie cette mobilité historique, en interrogeant les formes culturelles par lesquelles un monde devient pensable, dicible, représentable.

En quoi cela rejoint la gouvernementalité ?

- La littérature préfigure souvent des dispositifs de pouvoir : Vogl montre comment certaines formes littéraires normalisent des comportements, des structures sociales (notamment dans la bourgeoisie naissante).

- Inversement, aujourd’hui, les formes algorithmiques jouent le rôle qu’avait la littérature dans le passé : elles produisent des savoirs sociaux, structurent des subjectivités, modèlent la perception du réel.

Synthèse (en une phrase chacun)

Gouvernementalité algorithmique : régime de pouvoir technologique où les comportements sont orientés par la donnée et l’algorithme, souvent sans conscience ni consentement.

Poétique des savoirs : étude des formes culturelles et littéraires comme producteurs historiques de rationalité, de normativité et de savoir.

19:04 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, joseph vogl, ère digitale, algorithmes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.