lundi, 04 août 2025

Chantage, impuissance, déshonneur: comment l'Europe est devenue le jouet des États-Unis

Chantage, impuissance, déshonneur: comment l'Europe est devenue le jouet des États-Unis

Günther Burbach

Source: https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/erpressbar...

En 2025, l'Europe se trouve à un tournant géopolitique, mais personne ne semble vouloir vraiment l'admettre. Le nouvel accord commercial avec les États-Unis, négocié par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et approuvé par le chancelier allemand Friedrich Merz, montre sans détour ce qui est depuis longtemps une réalité : l'Europe n'est plus un partenaire, mais un suppliant.

Et Donald Trump n'en fait pas mystère. Au contraire, il nous ridiculise devant les caméras, sans courtoisie diplomatique, sans se soucier de perdre la face. Et le pire, c'est que nos gouvernements applaudissent. Cela aurait pu être pire, telle est l'idée générale, mais est-ce vraiment le cas ? Il ne s'agit plus de droits de douane qu'un certain monsieur à Washington juge bon de claironner devant les caméras de télévision. Il s'agit de l'Europe en tant qu'ancienne puissance économique mondiale. Il s'agit du fait que cette ancienne puissance économique n'a rien d'autre à offrir qu'une Ursula von der Leyen qui nous vend une humiliation totale comme une bonne affaire.

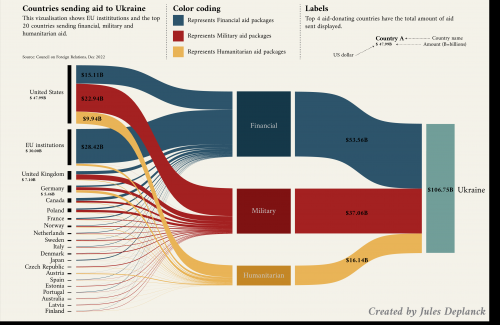

- 1. Le nouvel accord : une capitulation annoncée

Le 27 juillet 2025, Trump et von der Leyen ont présenté un accord commercial censé protéger l'UE contre des droits de douane plus élevés. En réalité, il s'agit d'un accord unilatéral en faveur des États-Unis. Alors que l'Europe devra désormais acheter pour 750 milliards de dollars de gaz de schiste américain et s'engager à investir 600 milliards aux Etats-Unis, les produits américains resteront en grande partie exempts de droits de douane.

En contrepartie, l'UE accepte des droits de douane punitifs de 15% sur ses principaux produits d'exportation: les voitures, les machines et les semi-conducteurs. Trump appelle cela « l'équilibre », mais en réalité, il s'agit d'un tribut. Il reste à voir comment notre industrie automobile, déjà en difficulté, va pouvoir s'en sortir.

Cet « accord » a été salué comme un compromis par les médias atlantistes. En réalité, il s'agit d'un chantage absolu. L'Europe paie pour ne pas être punie et vend cela comme un succès en matière de politique étrangère.

- 2. La protection militaire comme arme – La menace du parapluie

Les États-Unis assurent la sécurité militaire de l'Europe, en particulier nucléaire, ce qui était un consensus tacite depuis des décennies. Mais Trump a publiquement démantelé ce consensus. Dès 2020, il a remis en question l'OTAN, et en 2024, il a exigé que « les pays qui ne paient pas soient livrés à eux-mêmes ». Aujourd'hui, il exige clairement que l'Europe paie, sinon le parapluie sera retiré.

Qu'est-ce que cela signifie ?

- L'accès aux armes nucléaires américaines reste entièrement entre les mains de Washington.

- Les garanties en matière de cybersécurité sont également dictées par des considérations politiques.

- La logistique militaire, les satellites, les systèmes d'alerte précoce sont pratiquement inaccessibles sans l'accord des États-Unis.

Militairement, l'Europe est sous perfusion. Et cette perfusion est désormais utilisée pour imposer une docilité politique et économique. Mieux encore, les nouveaux contrats d'armement rendront l'Europe encore plus dépendante des États-Unis. On se demande vraiment dans quelle tête de tels contrats peuvent avoir un sens. Les logiciels américains contrôlent tout et Big Brother est présent dans chaque PC, chaque caméra et tous les autres systèmes à travers l'Europe. Trump nous montre actuellement ce que cela signifie. Mais apparemment, tout cela reste sans effet, non, cela conduit à se rapprocher encore plus du grand frère. L'Europe semble attendre que Trump la punisse par de nouvelles frasques.

- 3. La séparation prévue : comment les États-Unis ont détaché l'Europe de la Russie

Ceux qui pensent que la guerre en Ukraine est une escalade fortuite méconnaissent les intérêts stratégiques de Washington. Depuis 2014 déjà, la politique étrangère américaine s'efforce de couper la Russie de l'Europe, à grands renforts de moyens.

Après le Maïdan, plus de 5 milliards de dollars américains ont été investis dans la « promotion de la démocratie » en Ukraine (Victoria Nuland, 2014).

Les États-Unis ont fourni des armes, formé l'armée ukrainienne aux tactiques occidentales et ancré la doctrine de l'OTAN dans l'appareil sécuritaire du pays.

De nombreuses ONG, think tanks et conseillers proches des États-Unis ont été systématiquement installés à Kiev. Le pays a été aligné sur l'Occident sur les plans politique, économique et médiatique, sans adhérer à l'OTAN, mais avec une orientation claire.

Depuis 2016, des centaines de millions de dollars d'aide militaire ont été versés chaque année. Avec la guerre de 2022, ce montant est passé à plusieurs dizaines de milliards, y compris les bombes à sous-munitions, les systèmes Patriot et la formation Black Hawk.

La Russie a été isolée, Nord Stream a été détruit, les canaux diplomatiques ont été coupés, l'objectif étant de séparer définitivement l'UE de Moscou. Gagnant : les États-Unis. Perdant : l'Europe, qui achète depuis lors du gaz de schiste américain à des prix exorbitants et perd sa base industrielle.

- 4. La classe politique : gestion de l'impuissance

Que font les dirigeants européens ? Ils gèrent, dissimulent, voilent, mais ne contredisent pas. Ursula von der Leyen, qui dispose d'un excellent réseau transatlantique, se comporte comme une ambassadrice de Washington. Friedrich Merz, ancien de BlackRock, aujourd'hui chancelier, défend les droits de douane de Trump comme une « impulsion modernisatrice ». Emmanuel Macron critique prudemment, mais reste finalement muet. Critiques à l'égard de l'OTAN, des sanctions américaines ou de la désindustrialisation due aux prix de l'énergie ? Aucune.

Les élites européennes font ce qu'elles perfectionnent depuis des années : elles affichent une position sans agir. Elles utilisent un vocabulaire bien intentionné qui se heurte à la réalité. Et elles confondent loyauté transatlantique et irresponsabilité envers leur propre population.

- 5. Dépendance totale dans tous les secteurs

L'Europe utilise presque exclusivement des infrastructures logicielles américaines : Microsoft, Amazon Web Services, Palantir.

Armement : avions de combat F-35, systèmes de défense antimissile, avions de transport, tout vient des États-Unis.

Énergie : le gaz liquéfié américain domine les projets de construction à Wilhelmshaven, Brunsbüttel et ailleurs.

Finances : le dollar reste la monnaie de référence, tandis que SWIFT et les sanctions américaines dictent aux banques européennes ce qu'elles ont le droit de faire.

Chacun de ces domaines constitue un moyen de pression potentiel, et Trump le sait. Il ne menace même pas de manière subtile. Il le dit ouvertement. Et l'Europe ? Elle se tait.

- 6. Et si demain, c'était vraiment la fin ?

Imaginons que Trump exige: « Deux mille milliards d'euros par an, sinon il n'y aura pas de protection ». Pas d'accès aux infrastructures militaires. Pas de dissuasion nucléaire. Pas de bouclier cybernétique. Pas de satellites. Pas d'accès aux plateformes économiques américaines. Pas de coopération militaire en matière de renseignement.

Que resterait-il à l'Europe ? Une dépendance totale. Pas de plan B, pas d'autonomie stratégique, pas d'alliance en dehors de la sphère américaine. La France ? Seule. L'Allemagne ? Désarmée sur le plan militaire. L'OTAN ? Une coquille vide sans noyau américain.

- 7. L'Europe doit agir maintenant, sinon elle disparaîtra

Le temps de l'hésitation est révolu. Soit l'Europe comprend enfin qu'elle ne survivra qu'en tant qu'acteur indépendant, soit elle restera un protectorat. Les mesures à prendre :

- Mise en place d'une structure de défense souveraine avec la France, l'Italie et la Scandinavie.

- Création d'un cybercommandement européen sans technologie américaine.

- Autonomie énergétique grâce à des partenariats stratégiques avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine.

- Souveraineté numérique grâce à nos propres clouds, puces et normes.

- Sobriété en matière de politique étrangère : reprise des relations diplomatiques avec la Russie, sans œillères idéologiques.

Conclusion : Trump n'est pas le problème. Il est le miroir d'une Europe qui a oublié comment fonctionne l'indépendance. Nous nous sommes relégués au rang de partenaire junior, par peur, par commodité, par inertie idéologique. Il est désormais trop tard pour les politesses.

L'Europe doit sortir de sa dépendance, sinon elle deviendra une coquille vide sur le plan géopolitique. L'Europe ne doit rien à personne, sauf à ses citoyens.

Sources:

Victoria Nuland, 2014 : https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2014/mar/222718....

RAND Corporation, 2019 : « Extending Russia » https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.html

AP News, juillet 2025 : https://apnews.com/article/cb323423c4317c89410c0dee3d389753

FT zu US-Zollpolitik: https://www.ft.com/content/11aa3964-5460-405f-981b-9d284f...

The Guardian, 28/07/2025 : https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/28/eu-...r

Sur l'auteur: Günther Burbach, né en 1963, est informaticien, journaliste et auteur. Après avoir tenu sa propre chronique dans un hebdomadaire, il a travaillé à la rédaction du groupe Funke Mediengruppe. Il a publié quatre livres consacrés à l'intelligence artificielle et à la politique intérieure et étrangère allemande. Dans ses textes, il allie connaissances techniques et vision sociopolitique, toujours dans le but de susciter le débat et d'aiguiser le regard sur l'essentiel.

Plus d'articles de Günther Burbach → https://overton-magazin.de/author/guenther-burbach/

19:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La mort de Horst Mahler ou l'impossibilité de renier son père

La mort de Horst Mahler ou l'impossibilité de renier son père

Der Spiegel évoque les années 70 de la Rote Armee Fraktion et de l'avocat de ses membres, emprisonné pendant plus de 20 ans.

Par Roberto Giardina

Source: https://www.barbadillo.it/123348-deutsche-zeit-la-morte-d...

Dimanche dernier, à Berlin, l'avocat Horst Mahler est décédé. Der Spiegel lui a consacré un long article; d'autres hebdomadaires, quotidiens ou chaînes de télévision ont à peine mentionné ou ignoré la nouvelle. Une histoire allemande, un personnage qui dérange. Mieux vaut l'oublier.

Né en 1936 à Haynau, en Basse-Silésie (aujourd'hui Chojnow, en Pologne), Mahler a grandi en République démocratique allemande et, adolescent, il idéalise Lénine. Cependant, peu avant la construction du mur (13 août 1961), il passe à Berlin-Ouest avec sa famille.

Le climat politique de la République fédérale n'est plus celui, mélancolique et fervent, de la reconstruction. Depuis le milieu des années 60, les étudiants manifestent contre le Bild Zeitung et Die Welt, les journaux d'Axel Springer. En 1968, Mahler conseille : « Si vous brûlez un camion du Bild, c'est un délit. Si vous les brûlez tous, c'est un acte politique ».

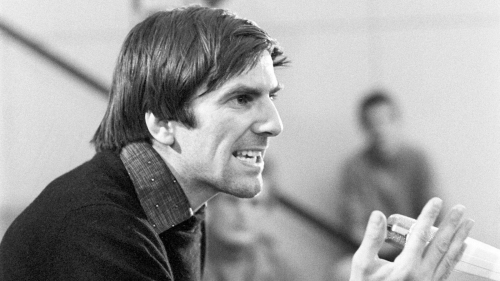

Défenseur de Rudi Dutschke

Mahler devient, en toute cohérence, l'avocat de Rudi Dutschke (photo). Né en 1940, celui-ci passe de la République démocratique, où il est réfractaire au service militaire, à la République fédérale trois jours avant la construction du Mur. À Berlin-Ouest, Dutschke s'inscrit à la faculté de sociologie. En 1963, il adhère à la SDS, l'organisation étudiante socialiste allemande, qui a pour triumvirat idéologique Marx, Mao et Marcuse.

Dutschke est la figure de proue d'une contestation allemande contemporaine de celle des États-Unis, qui a débuté en 1964 en Californie. L'agitation devient plus visible en 1967, surtout à Munich et à Berlin. En avril 1968, Dutschke est victime d'un attentat. Il survit à trois coups de feu, mais cette tentative d'assassinat l'oblige à se retirer de la vie politique active. Il meurt en 1971, des suites de l'attentat, à Aarhus (Danemark).

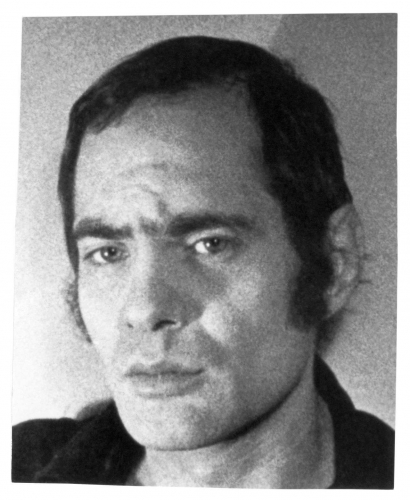

Pour en revenir à Mahler, il est condamné à 14 ans de prison en 1970. Il ne participe donc pas aux débuts de la Rote Armee Fraktion (RAF): braquages de banques pour se financer, attentats dans lesquels des policiers trouvent la mort. La RAF sera ensuite connue sous le nom de bande Baader-Meinhof, d'après les noms de ses chefs, Andreas Baader et Ulrike Meinhof.

Andreas Baader et Günter Grass

En Italie, on veut croire que la RAF et les Brigades rouges étaient en contact étroit, mais elles étaient très différentes. Baader, Meinhof et leurs compagnons ont commencé leur protestation contre leurs pères, qu'ils considéraient comme complices ou disciples passifs d'Hitler. Et leurs attentats visaient des personnalités politiques et des bases américaines, pour protester contre la guerre du Vietnam.

Baader (photo) est souvent l'invité de Günter Grass, ancien membre de la Waffen SS (ce que peu de gens savaient à l'époque) et pas encore prix Nobel, et de Hans-Magnus Enzensberger. Lorsque Baader est condamné pour avoir incendié un magasin à Francfort, de nuit, afin de ne faire aucune victime, la peine est légère. Grass s'inspire de lui pour le personnage principal de son roman Anesthésie locale (éd. it.: Einaudi, 1971), où un jeune homme brûle un teckel devant des dames dans le café du luxueux hôtel Kempinski, à Berlin.

Ulrike Meinhof et Gudrun Ensslin

Baader s'évade de la bibliothèque où il est autorisé à étudier. Au cours de leur fuite, ses compagnons tuent un vieux commis. C'est ainsi que commence le terrorisme en Allemagne. Baader rejoint Ulrike Meinhof, la journaliste la plus connue du pays à l'époque (ce serait comme si, en Italie, Oriana Fallaci avait rejoint les Brigades rouges). Avec eux se trouve Gudrun Ensslin (photo), dont le père est un ami du président de la République, Gustav Heinemann.

Après chaque action à Berlin, les terroristes disparaissent. Mais on ne quitte pas la métropole divisée sans subir de contrôles. Baader et ses compagnons se réfugient donc à Berlin-Est. La République fédérale ne reconnaît pas la République démocratique, il n'y a donc pas de contrôles à l'ouest: cela reviendrait à reconnaître de facto la RDA.

Otto et Jenny Schily

Les avocats de Baader-Meinhof sont arrêtés les uns après les autres. En effet, ils transmettent des messages aux terroristes arrêtés. Tous, sauf Otto Schily (photo, ci-dessous), qui sera député du nouveau parti des Verts, puis des sociaux-démocrates de Willy Brandt, avant de devenir ministre de l'Intérieur sous Gerhard Schröder, élu chancelier en 1998. En 2000, Jenny Schily, la fille d'Otto, incarnera un membre du groupe Baader-Meinhof dans le film Le silence après le coup de feu de Volker Schlöndorff

Bandits ou terroristes ?

Pendant ce temps, l'Allemagne s'interroge. Les journaux font des sondages. « Si Ulrike Meinhof frappait à votre porte, lui ouvririez-vous ? » ; « La Bande Baader Meinhof est-elle une bande ou un groupe ? » Dans mes articles, je les appelle toujours « groupe » ; les appeler « bande » révèle hypocrisie et peur. Pour la société, les bandits sont moins redoutables que les terroristes.

Quand je propose un article sur qui sont les terroristes, Il Giorno répond: «Cela n'intéresse personne, c'est typiquement allemand, cela n'arrivera jamais en Italie». Mon bureau de correspondance à Hambourg se trouve chez Springer Verlag. Le 17 mai 1972, une bombe explose au cinquième étage, où je travaille. Elle blesse des typographes, mais aucun journaliste. Les terroristes deviennent automatiquement les ennemis de la classe ouvrière.

Le même jour, le commissaire Luigi Calabresi est assassiné à Milan. Il Giorno m'appelle pour m'annoncer que le tueur est Andreas Baader, car l'assassin est « blond et plus grand que Calabresi: donc un Allemand ». Je réponds : « Mais Baader est brun, aussi grand que moi » (1,73 m). Mon collègue me rappelle: « Touché, Calabresi s'est penché, ce qui a donné l'impression que le terroriste était plus grand ».

La barbe de Holger Meins

Peu après, Interpol diffuse un portrait-robot: il ressemble à Holger Meins, un autre leader de la RAF. Deux semaines plus tard, le 2 juin 1972, Meins est capturé avec Baader à Francfort, après une fusillade. Il a une longue barbe depuis qu'il est en cavale. Meins tombe ainsi dans l'oubli. Avertissement: les informations que me donne mon collègue de Milan proviennent de la police. En décembre 1969, il faut le rappeler, Il Giorno a été le premier à écrire que Giuseppe Pinelli ne s'était pas suicidé...

Entre-temps, Mahler, depuis sa prison, prend ses distances avec les terroristes: il adhère à la NPD, qui ne dépasse toutefois jamais 1% des voix. Il écrit anonymement un livre antisémite, niant la Shoah. Le 19 mai 1972, lorsqu'un autre terroriste, Jan-Carl Raspe, se laisse mourir de faim en prison à l'âge de 33 ans, Mahler commente: « Un tique rouge de moins ».

Le soutien de Gerhard Schröder

En 1988, Gerhard Schröder se bat pour lui. Mahler peut ainsi reprendre son travail d'avocat. En 2002, il fait sa dernière apparition publique: devant la Cour constitutionnelle, il défend la NPD, dont l'interdiction est réclamée, contre Otto Schily. Condamné pour négationnisme, il retourne en prison de 2009 à 2020. C'est surtout cela qui explique le quasi-silence autour de sa fin. Était-il un opportuniste ? Mahler a cependant toujours eu des principes "libéraux", défendant ceux qui se battent pour une idée, même s'il ne la partageait pas. C'était un personnage dérangeant.

Autorité et autoritarisme

En 1963, Alexander Mitscherlich, ami d'Ernst Jünger depuis les années 1920, écrit Vers la société sans père (éd. it.: Feltrinelii, 1973), qui reste un classique de la psychanalyse.

Mitscherlich y constate le déclin de l'autorité, et pas seulement de l'autoritarisme. Une observation largement exacte, mais, en fait, pas tout à fait exacte. Un homme politique qui s'est opposé à Mahler a su trouver les mots pour le souligner. « Son destin a été tragique », commente aujourd'hui Otto Schily, 93 ans.

« Mahler était mon rival quand j'étais jeune à Berlin. Un brillant avocat et, pour moi, un exemple ». Schily attribue les contradictions de la vie tourmentée de Mahler au traumatisme subi à l'âge de 13 ans. Berlin, 1949. Après le petit-déjeuner, devant sa famille, son père déclare : « La vie n'a plus de sens sans Hitler ». Et il se suicide.

14:19 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : horst mahler, allemagne, hommages, rote armee fraktion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le conflit énergétique va déterminer l'ordre mondial

Le conflit énergétique va déterminer l'ordre mondial

Les deux jours de négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont achevés à Stockholm sans avancée notable.

Par Elena Fritz

Source: https://pi-news.net/2025/07/im-energiestreit-entscheidet-...

Alors que Washington brandit des menaces et durcit ses droits de douane, Pékin reste imperturbable: la Chine refuse l'ultimatum américain de renoncer au pétrole russe et iranien. Lors des dernières négociations commerciales à Stockholm, il est apparu clairement que le nouvel ordre mondial ne se joue plus depuis longtemps avec des armes, mais avec des contrats, des droits de douane et des matières premières. Et que la Chine est prête à en payer le prix.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, n'a laissé aucun doute lors de la conférence de presse qui a clôturé les négociations: si la Chine continue d'importer du pétrole russe, Washington imposera des « sanctions secondaires », si nécessaire avec des droits de douane pouvant atteindre 100%. Un projet de loi au Congrès américain prévoit même des droits de douane pouvant atteindre 500%. L'accusation est dès lors la suivante: ceux qui achètent du pétrole russe contournent de fait les sanctions occidentales et sapent la « pression internationale » sur Moscou.

Mais Pékin a réagi avec une clarté remarquable: la Chine est un État souverain qui a ses propres besoins énergétiques, et les décisions relatives aux importations de pétrole relèvent exclusivement de la politique intérieure chinoise. M. Bessent a lui-même cité cette phrase, avec un mécontentement perceptible.

La carotte et le bâton – et la réalité

La stratégie des États-Unis est un mélange de menaces et de chantage moral: on invoque le prétendu « danger pour la sécurité de l'Europe » que représenterait le commerce entre la Chine et la Russie, tout en mettant en garde contre une perte d'image auprès de l'opinion publique occidentale. Mais la réalité est plus prosaïque: la Chine s'assure des approvisionnements énergétiques à long terme auprès de partenaires qui ne sont pas sous l'influence des États-Unis. Et elle est prête à accepter des désavantages économiques pour y parvenir.

Les droits de douane punitifs brandis par Trump ne garantissent aucun effet politique. Au contraire: le projet de loi est actuellement gelé, car même les républicains jugent les risques économiques pour les entreprises américaines « inacceptables ». Ce qui est présenté comme une menace n'est pour l'instant que du vent.

La rupture stratégique

Ce qui se profile ici est plus qu'un différend bilatéral. C'est le début d'une nouvelle ère: celle de la division géopolitique des flux énergétiques. L'Occident veut isoler la Russie et menace de sanctions économiques les États qui ne s'y plient pas. Mais ces menaces perdent de leur efficacité à mesure que des acteurs tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil gagnent en assurance.

Le cas de la Chine montre que ceux qui ne se laissent pas intimider gagnent en pouvoir d'influence. Pas à court terme, mais à long terme. Car l'énergie n'est pas une arme comme un fusil: c'est une infrastructure, une sécurité de planification, un avenir.

L'Europe : absente et divisée

Jusqu'à présent, l'Europe ne joue pratiquement aucun rôle dans cette épreuve de force stratégique. Si certains gouvernements insistent sur le respect des sanctions, la réalité est tout autre: l'Italie importe à nouveau du gaz liquéfié russe, la Hongrie maintient ses contrats énergétiques avec Moscou et les entreprises allemandes tentent de continuer à accéder aux matières premières russes via des pays tiers.

Au lieu d'une stratégie commune, nous assistons à une Europe tiraillée entre appel moral et réflexe de survie économique. Le gouvernement fédéral allemand donne l'impression d'être un spectateur dans un match dont les règles sont écrites par d'autres.

Que reste-t-il ?

À Stockholm, la Chine a clairement fait savoir qu'elle poursuivrait sa politique d'indépendance énergétique, même contre la volonté de Washington. Les droits de douane annoncés par les États-Unis semblent pour l'instant davantage être des gestes symboliques que des outils de realpolitik. Et l'Europe ? Elle devrait se demander si elle veut continuer à soutenir une politique énergétique dictée par d'autres ou si elle veut commencer à définir elle-même ses intérêts stratégiques.

13:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, pétrole, chine, états-unis, sanctions, europe, politique internationale, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Indo-Européens redécouverts, comment une révolution scientifique réécrit leur histoire

« The Indo-Europeans Rediscovered, How a scientific revolution is rewriting their history » (Les Indo-Européens redécouverts, comment une révolution scientifique réécrit leur histoire).

Benny Vangelder

Source: Newsletter du groupe de travail "Traditie" n°5 - Hooimaand 2025

Il s'agit du dernier ouvrage - publié le 24 avril 2025 - du célèbre archéologue et indo-européaniste James Patrick Mallory, que nous connaissons également pour un ouvrage similaire publié précédemment, In Search of the Indo-Europeans (1989), et d'autres ouvrages tels que The Tarim Mummies (1991) et The Origins of the Irish (2013). Sa quête de la patrie des Indo-Européens a toujours été une approche interdisciplinaire mêlant archéologie et linguistique. Dans cet ouvrage, il y ajoute l'archéo-génétique afin de renforcer et de compléter cette approche, en s'appuyant sur les dernières découvertes jusqu'en mai 2024. Le livre donne un aperçu des différentes approches et hypothèses dans la recherche de la patrie originelle des Indo-Européens, mais pour les dernières découvertes, le lecteur devra patienter jusqu'aux derniers chapitres. Il parvient néanmoins à maintenir l'intérêt et n'hésite pas à utiliser l'humour ici et là.

Linguistique

Au début, Mallory donne un aperçu de la manière dont on est parvenu à la famille des langues indo-européennes. Il vous emmène à travers différentes couches d'analyses linguistiques, qui dévoilent les évolutions des mots et de la grammaire, jusqu'aux découvertes archéologiques. Ces comparaisons linguistiques ont mis en évidence les liens entre les langues indo-européennes. Au fil du temps, cette famille linguistique s'est élargie, alors qu'au départ, les comparaisons et les similitudes concernaient principalement les langues germaniques, romanes, grecques et indo-iraniennes. Plus tard, les langues celtiques et balto-slaves s'y sont ajoutées, puis finalement les langues tokhariennes et anatoliennes, dont le hittite est la plus connue. Au cours des 19ème et 20ème siècles, différentes hypothèses ont été avancées quant à l'emplacement de cette patrie originelle, allant de l'Europe à l'Asie, en passant par la Scandinavie, les pays baltes, l'Europe centrale, les steppes pontiques, l'Anatolie, l'Asie centrale, l'Afghanistan et l'Inde. Et des lieux « alternatifs » tels que l'Atlantide, le pôle Nord, le jardin d'Eden, la tour de Babel et l'Ararat, la montagne où Noé aurait échoué avec son arche et l'un de ses trois fils, Japhet, serait alors l'ancêtre des Indo-Européens et les deux autres fils, Sem et Cham, des Sémites et des Africains...

Pour déterminer linguistiquement la patrie indo-européenne, on examine certains mots qui peuvent renvoyer à une région mais aussi à une époque particulière. On trouve des références importantes dans les similitudes entre les mots désignant la roue, le cheval, le miel, l'hydromel, l'or, l'argent, la laine, etc. Les noms de rivières semblent également résister à l'épreuve du temps et sont souvent repris lorsqu'un autre peuple s'installe dans la région.

Pour Mallory, la paléo-linguistique, qui consiste à reconstituer des mots à l'aide de la philologie comparée, est un outil approprié à cette fin. En outre, les familles linguistiques qui formaient les voisins des Indo-Européens, telles que les langues ouraliennes, les langues parlées dans le Caucase et les langues sémitiques, sont également examinées afin de déterminer s'il existe des parentés et/ou des emprunts linguistiques. Il en ressort que la patrie indo-européenne devait être située entre les zones linguistiques ouralienne et caucasienne. Il est difficile d'aborder toutes ces déductions linguistiques dans le cadre de cette discussion. Mais on devine que la conclusion de Mallory va dans le sens des steppes pontiques. Les langues anatoliennes sont la plus ancienne branche du proto-indo-européen et sont parfois considérées comme une langue sœur plutôt que comme une langue fille, les deux appartenant à ce qu'on appelle l'indo-anatolien.

Archéologie

Ensuite, différentes cultures archéologiques susceptibles d'être considérées comme les dépositaires de la culture de la patrie originelle sont examinées. On remonte même à une culture en évolution constante qui existait déjà en Europe depuis le Paléolithique. Selon Mallory, cela n'a aucun sens, car des changements clairement démontrables se sont produits en termes de peuplement, de technologie, de rituels, de religion et de composition génétique. De même, l'affirmation selon laquelle la culture agricole du néolithique originaire d'Anatolie aurait été le vecteur de la diffusion des langues, des cultures et des peuples indo-européens ne trouve pas d'écho chez Mallory pour les mêmes raisons. Il ne veut toutefois pas exclure complètement cette possibilité. D'autres cultures archéologiques sont des candidates plus sérieuses, comme la célèbre culture Yamnaya de la steppe caspienne-pontique et la culture des vases à cordes de l'Europe centrale et du nord-est.

Mallory compare systématiquement les cultures et les sites archéologiques concernés, en partant de trois hypothèses, à savoir: la patrie anatolienne, la patrie caucasienne/arménienne et la patrie steppique. Et bien que l'on trouve certainement des influences indiennes jusqu'en Mésopotamie et en Asie centrale (complexe archéologique de Bactriane-Margiane), ce sous-continent d'où les Indo-Européens se seraient dispersés n'est pas démontrable, tant sur le plan archéologique que génétique, selon Mallory. À cela s'ajoute le fait qu'un tiers de la population, qui a des ancêtres clairement sud-asiatiques (Ancient Ancestral South Indian), ne parle pas de langues indo-européennes, mais dravidiennes. Cette composante génétique est aujourd'hui présente dans toute l'Inde, mais pas en Europe. Mallory admet toutefois que la migration indo-aryenne depuis la plaque tournante supposée d'Asie centrale vers l'Inde n'a pas encore été prouvée de manière suffisamment claire à ce jour.

Il convient bien sûr d'être prudent et de toujours tenir compte des aspects socioculturels lorsque l'on souhaite utiliser la langue, l'archéologie (la culture) et l'ascendance biologique (les gènes) comme preuves. En effet, la céramique en soi ne dit rien sur la langue d'une culture, tout comme les gènes ne peuvent le prouver directement, car les langues peuvent être apprises ou reprises d'une autre culture ou d'un autre peuple dominant. Pour citer Mallory : « On peut convenir que seule la contextualisation archéologique des données paléo-génétiques peut établir dans quel sens et dans quelle mesure l'échantillon paléo-génétique représente les populations préhistoriques et si sa distribution spatiale et temporelle est représentative de la dynamique historique des sociétés auxquelles ces populations appartenaient. » (p. 279)

Génétique

Enfin, Mallory se concentre sur les études génétiques qui peuvent aider à trouver la patrie originelle des peuples indo-européens. Là encore, il commence par les premières étapes du siècle dernier (ou des siècles précédents), qui se concentraient principalement sur la pigmentation et les mesures crâniennes, mais qui n'ont guère apporté de réponses quant à l'origine du peuple indo-européen. Surtout si l'on se base sur les peuples contemporains qui parlent une langue indo-européenne.

Il se penche ensuite sur la génétique moderne, qui a d'abord cartographié les haplogroupes liés au sexe, à savoir l'ADN mitochondrial (ADNmt) hérité de la mère et l'ADN du chromosome Y masculin (ADN-Y), qui n'est transmis que de père en fils. Ces lignées peuvent être intéressantes comme outil, mais elles ne sont pas infaillibles, car lorsqu'une branche parentale se fond dans un autre groupe ethnique, l'ADNmt ou l'ADN-Y transmis ne dit rien sur un éventuel changement ethnique. Il en va autrement de l'ADN autosomique, qui prend en compte tout le matériel génétique des deux parents. Et pour connaître l'ascendance d'un peuple depuis ses origines, il est particulièrement important de pouvoir extraire le matériel génétique d'anciens vestiges, appelé ADN ancien. Il a été clairement démontré qu'il y a eu une intrusion en Europe depuis la steppe pontique, qui s'est également étendue vers l'est. En Europe, la culture des vases à bec est particulièrement importante en tant que vecteur des différentes ramifications ultérieures, et à l'est, la culture Andorova pour l'indo-iranien. Il s'est également avéré qu'un certain métissage s'était produit entre les peuples des steppes et les peuples autochtones des régions vers lesquelles les migrations se sont déroulées. Il s'agissait souvent d'hommes des steppes et de femmes autochtones.

Il n'y en avait apparemment qu'un seul. En Anatolie, on n'a initialement trouvé aucun ADN dit « steppique », ce qui a conduit à situer la patrie d'origine en Arménie. En effet, les peuples des steppes semblent être un mélange de chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Est (EHG) et du Caucase (CHG). Et en Anatolie, on n'a initialement trouvé que la composante CHG, en plus de la composante autochtone anatolienne. C'est pourquoi on a supposé que la composante caucasienne devait être déterminante. Seulement, la plupart des peuples, tant actuels (par exemple les Géorgiens) qu'anciens (par exemple les Hourrites), ayant principalement une ascendance CHG, ne parlent/parlaient pas de langue indo-européenne... Jusqu'à la publication de l'étude la plus récente, en avril 2024, à laquelle ont collaboré des généticiens tels que David Reich, ainsi que des archéologues tels que David Anthony. Il en ressort que de l'ADN steppique a bien été trouvé en Anatolie, certes seulement à 11%, et que le pays d'origine se trouvait dans la steppe. Les migrations depuis la steppe sont génétiquement et archéologiquement démontrables, et le pays d'origine correspond à ce que la linguistique avait déjà supposé, à savoir la steppe caspienne-pontique. C'est finalement la conclusion à laquelle parvient Mallory ; sur la base d'arguments linguistiques, archéologiques et génétiques, il situe la patrie indo-européenne dans la steppe pontique-caspienne, malgré les imperfections que celle-ci présente parfois. Le hasard a voulu que je travaillais sur un article à ce sujet avant la publication de ce livre. Tout d'abord pour citer des arguments contre l'hypothèse arménienne. Puis, pendant que j'écrivais, l'étude d'avril 2024 a été publiée, que j'ai pu intégrer à temps dans l'article, qui paraîtra probablement dans l'annuaire de Traditie 2025.

Conclusion

Le livre The Indo-Europeans Rediscovered n'est pas une simple énumération aride de subtilités archéologiques et linguistiques, mais emmène le lecteur dans une aventure à la recherche des origines de nos ancêtres. C'est un ouvrage qui passionnera tant les spécialistes des études indo-européennes que les profanes intéressés. Mallory a le don de rendre accessible ce sujet complexe. Il plonge toutefois souvent dans des détails techniques et, bien qu'il les explique correctement, le jargon peut être intimidant, voire dissuasif pour certains lecteurs. Ceux qui s'intéressent à ce sujet, mais ne souhaitent pas lire un livre entier à ce sujet, peuvent se reporter à l'annuaire Traditie 2025, dans lequel mon article sur ce sujet sera probablement publié. À bientôt !

Informations sur le livre :

Titre : The Indo-Europeans Rediscovered, how a scientific revolution is rewriting their story.

Auteur : J.P. Mallory

Éditeur : Thames & Hudson Ltd - ISBN : 9780500028636

Date de publication : 24 avril 2025

Nombre de pages : 448 (y compris glossaire, notes, bibliographie et index)

Langue : anglais

13:20 Publié dans archéologie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james patrick mallory, livre, indo-européens, archéologie, linguistique, génétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook