Considérations sur la torture et la cruauté - Entre Nietzsche et Foucault

JOÃO FRANCO

Introduction

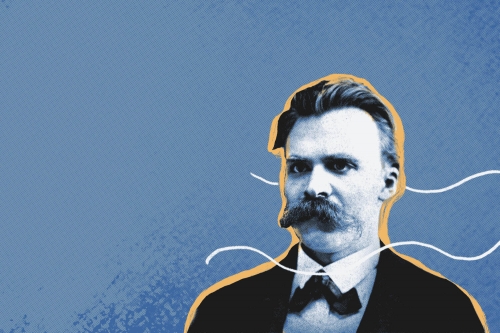

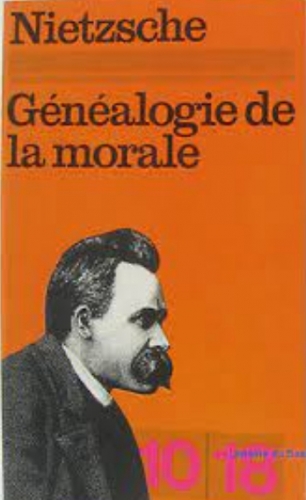

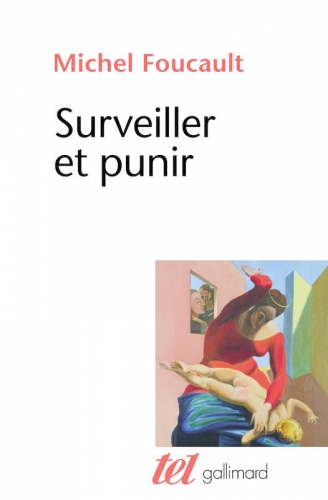

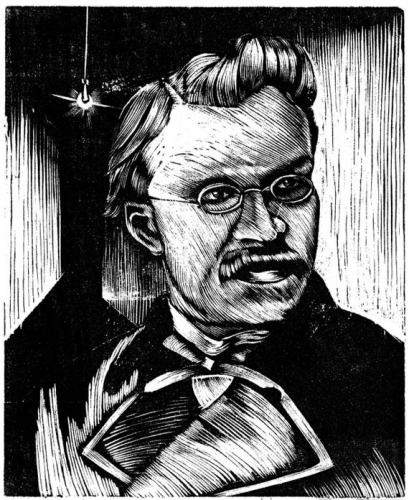

Le choix du thème de cet essai s'explique par le regain d'intérêt pour la question du conditionnement des corps et le changement d'approche de la dialectique entre les corps et les esprits au cours des derniers siècles. Friedrich Nietzsche dans Généalogie de la morale, notamment dans le deuxième essai, fait une excellente genèse de la cruauté et de la torture, établissant des thèses originales sur leur origine. Michel Foucault s'inspirera de ce deuxième essai comme point de départ de son ouvrage Surveiller et punir, dans lequel il traite du passage du modèle de la torture à celui de la discipline, passage d'une action sur le corps à une action sur l'esprit. Dans ce travail, nous utiliserons non seulement le mot esprit, mais aussi d'autres mots comme mental ou même âme pour désigner la même chose.

La première partie de cet article se concentrera sur l'approche nietzschéenne de la question de la torture et de la cruauté, en se focalisant sur une genèse de la cruauté qui est faite de manière innovante par Nietzsche, avec un accent sur les mnémoniques, le concept de dette et les punitions physiques et cruelles. D'où vient la cruauté et comment a-t-elle été ensuite opprimée et cachée dans l'homme ?

La première partie de cet article se concentrera sur l'approche nietzschéenne de la question de la torture et de la cruauté, en se focalisant sur une genèse de la cruauté qui est faite de manière innovante par Nietzsche, avec un accent sur les mnémoniques, le concept de dette et les punitions physiques et cruelles. D'où vient la cruauté et comment a-t-elle été ensuite opprimée et cachée dans l'homme ?

Dans la deuxième partie, nous aborderons les deux premiers chapitres de Surveiller et punir, d'inspiration fortement nietzschéenne et qui touchent à un tournant historique, lorsque le pouvoir politique, alarmé par les résultats souvent contre-productifs des exécutions publiques, se lance dans de nouvelles formes de discipline, de surveillance et de punition. Qu'est-ce que la torture, comment et pourquoi passe-t-on de la torture au système carcéral ?

Pour conclure, la troisième et dernière partie proposera une brève considération générale des pensées de Nietzsche et de Foucault sur cette question, abordées dans les deux parties précédentes, dans le cadre plus global de ce thème de la dialectique entre les corps et les esprits, en mentionnant quelques autres auteurs pertinents.

La genèse de la cruauté dans Généalogie de la morale

Friedrich Nietzsche écrit Généalogie de la morale en réponse à deux de ses antagonistes : Schopenhauer et Paul Rée. Tous deux avaient inspiré Nietzsche à un stade précoce, surtout Schopenhauer avec son monumental Le monde comme volonté et représentation, qui avait conduit Nietzsche de la philologie à la philosophie, mais entre-temps, Nietzsche avait écarté les deux. L'ouvrage de Paul Rée de 1877, L'Origine des sensations morales, dont les titres et les thèmes (notamment le libre arbitre, la responsabilité et la punition) présentent des similitudes, constitue ainsi le point de départ de la réplique de Nietzsche, divisée en trois essais[1].

Nietzsche commence le deuxième essai de la Généalogie de la morale par quelques considérations sur la nature morale de l'homme, sur l'apparition de la conscience et sur ce qu'il considère comme l'un des principaux traits de l'être humain : être un animal qui peut faire des promesses[2]. Cette émergence du concept de responsabilité, qui va à l'encontre de la faculté d'oubli, est à l'origine de l'émergence de l'individu souverain, de l'homme qui peut promettre et à qui on peut faire confiance[3]. La morale, malgré tout, est pour Nietzsche une sorte de camisole de force sociale, qui va agir sur les instincts et les passions innés et les plus irrationnels, c'est-à-dire un élément de castration de la liberté humaine.

Pour Nietzsche, la conscience est un fruit tardif[4], qui provient de la création en l'homme d'une mémoire par une mnémotechnique appliquée avec un fer rouge[5]. C'est la terreur qui accompagne l'acte d'engagement, avec des sacrifices, des mutilations et des rituels sanglants. Il serait préférable que l'Homme, comme les autres animaux, conserve la faculté d'oublier.

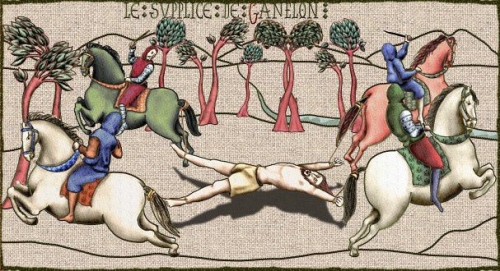

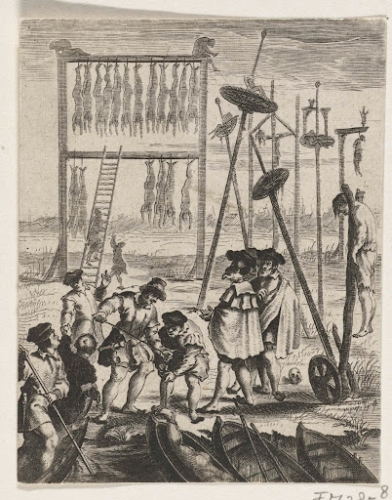

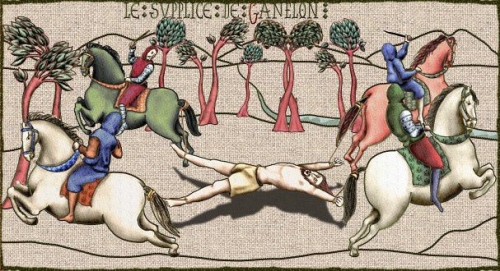

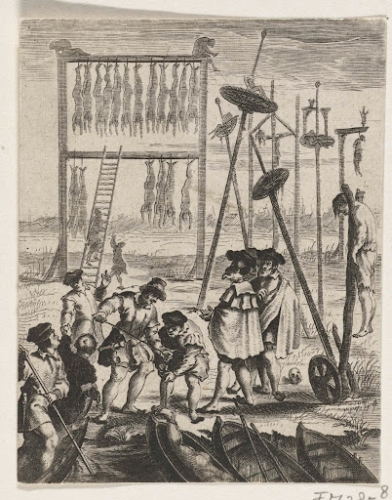

Friedrich Nietzsche énumère plusieurs tortures historiquement germaniques, telles que la lapidation, la roue, l'empalement, l'écartement et l'écrasement par des chevaux, l'immersion du condamné dans de l'huile ou du vin bouillants, l'écorchement, l'excision de la chair de la poitrine, l'exposition du malfaiteur au soleil brûlant et aux mouches après avoir été recouvert de miel[6]. Ils ont aidé à fixer dans l'esprit certaines idées, sur ce qui était permis et ce qui était interdit. "Derrière les bonnes choses, combien de sang, combien d'horreur", écrivait-il [7].

Mais où est donc l'origine de la conscience de culpabilité, de la mauvaise conscience ? Elle est associée à la notion de dette, à la punition comme compensation, étrangère à la liberté ou à la non-liberté de la volonté. Il s'agissait d'une punition pour la colère provoquée par une perte et on cherchait une équivalence avec la perte subie par le créancier. Ces relations transactionnelles entre créancier et débiteur sont à l'origine de la cruauté et de la punition. Le débiteur, pour renforcer la force de sa promesse, met en gage une chose qui sera perçue en cas de défaillance[8]. Toutes sortes d'humiliations et de tortures seront appliquées au corps du débiteur s'il ne paie pas ce qu'il doit. C'est ici qu'apparaît l'une des innovations de la pensée de Nietzsche, en plaçant la genèse de la cruauté à la naissance de l'économie et des transactions commerciales."...Au lieu d'un avantage qui compenserait directement la perte (donc au lieu d'une compensation en argent, en terre ou en tout autre bien), le créancier reçoit comme compensation et indemnité une sorte de satisfaction intérieure, la satisfaction de pouvoir, sans remords, exercer son pouvoir sur un impuissant (...) La joie de violer, plus bas dans l'échelle sociale est le créancier, qui connaît ainsi les délices de ceux qui commandent, de ceux qui détiennent le pouvoir.(...) Le droit à la cruauté, était quelque chose de consacré et que les créanciers n'hésitaient pas à revendiquer[9]. Cette préférence pour la compensation cruelle, part d'un postulat qui a duré longtemps, le postulat que le débiteur doit payer, mais avec son corps et non avec des biens matériels équivalents à ceux que le créancier n'a pas reçus et qui lui ont fait beaucoup plus plaisir.

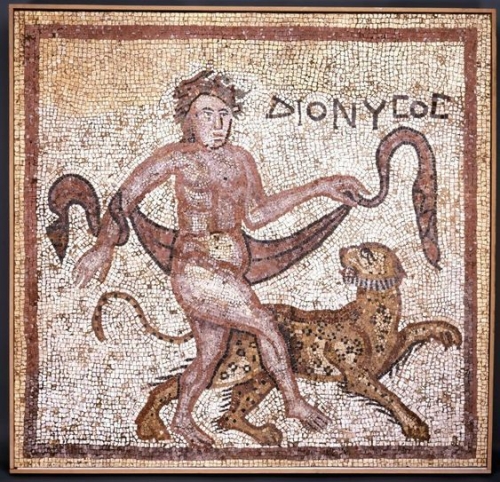

Nietzsche abordera ensuite le caractère festif de la cruauté et de la torture, quelque chose qui selon lui s'éloigne de plus en plus de l'homme moderne," ...n'est pas pour nos pessimistes qui s'ennuient dans la vie... [10]", écrit-il dans une critique de ses contemporains imprégnés du pessimisme schopenhauerien ou du nihilisme du désespoir provoqué par la mort de Dieu, qui conduit à la prise de conscience que rien n'a de sens, et il avance un peu plus loin :"Aujourd'hui, la souffrance est l'un des principaux arguments contre l'existence, mais il fut un temps où elle était une attraction de premier ordre, un authentique leurre qui séduisait à la vie.[11]" La cruauté était même la grande joie des communautés archaïques, et ce désir de violence et d'atrocité se manifestait de manière naturelle et insouciante, sans que le remords ou la conscience ne s'en mêlent. La cruauté a même été spiritualisée et déifiée, impliquant un nombre incalculable de divinités, certaines même créées à cet effet, dans diverses religions, pour lesquelles les rites cruels, les sacrifices humains, faisaient partie de la vie quotidienne et, en tant que tels, de la vie sociale et culturelle de la communauté. Et même les jours de fête, la cruauté était à l'ordre du jour :"Quoi qu'il en soit, il n'y a pas si longtemps encore, il était impossible d'imaginer des mariages royaux ou de grandes fêtes populaires qui n'intégraient pas d'exécutions publiques, de tortures ou, par exemple, d'autodafés...[12]" Sans cruauté il n'y avait pas de fête, c'était un plaisir particulier de voir souffrir et encore plus de faire souffrir les autres, et c'est pourquoi même la personne la plus humble n'abdiquerait pas ce plaisir si elle avait l'occasion d'en profiter, le préférant à la réception de biens équivalents aux dommages qui avaient été causés.

Nietzsche, grand admirateur de la culture grecque, par laquelle il a commencé son œuvre[13], remonte aux débuts de la civilisation européenne, une civilisation encore balbutiante, à la recherche de justifications. Les dieux seraient créés pour être les spectateurs de la cruauté la plus violente et la plus atroce. "Tout mal dont un dieu se nourrit en spectacle est justifié."[14] Même le grand Homère présentait les dieux comme des amateurs de spectacles cruels et violents. Contrairement au christianisme, que Nietzsche ne cesse de critiquer pour sa morale esclavagiste, et pour ce péché originel qui culpabilise chacun dès sa naissance, obligeant à une expiation permanente et peut-être éternelle, dans le monde grec, les hommes n'avaient pas leur destin à la merci d'un quelconque déterminisme castrateur, ils forgeaient le destin de leurs propres mains, ils créaient des peuples et des royaumes à partir de rien. La vie était une tragédie, la plus belle forme de théâtre, à la grecque. "Une pièce sur la scène du monde"[15] pour Nietzsche. L'idée d'un libre arbitre domine... il n'y avait pas de déterminisme qui épuisait la nouveauté du spectacle pour les dieux, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, même si parfois ils essayaient aussi de participer à la pièce. Il s'agissait d'attentions envers le spectateur, qui devenait aussi acteur par moments.

L'évolution des communautés archaïques, a donné lieu à de nouveaux types de connexions, a approfondi l'économie et l'idée que tout a son prix, tout peut être payé[16]. En ce qui concerne la communauté et ses membres, il existe également une relation de créancier à débiteur. C'est là qu'apparaît la figure du paria, poussé dans une existence d'isolement et de misère, comme celui qui fracture la communauté. Le banni se retrouve au même niveau que l'ennemi, il se retrouve dans le domaine de la guerre, qui est à ce moment-là un domaine sans loi, un domaine de cruauté et d'atrocité absolues. "À mesure que la communauté se renforce, les actes d'individus isolés ont moins d'importance et les lois pénales deviennent plus clémentes. Les prêteurs deviennent plus puissants et peuvent supporter des pertes plus importantes sans être affectés.[17]" Cette réalité conduit à un brouillage de la cruauté, ainsi que des sentiments réactifs et de la prise à cœur des offenses subies, les offensés jouant alors le rôle de juges, de jurés et de bourreaux, mus par des sentiments personnels de vengeance. La survie de la communauté n'est plus facilement mise en danger par les actions d'un individu ou d'un petit groupe d'individus, ce qui rend également les punitions moins sévères. L'émergence des lois, conduit à une appréciation de plus en plus impersonnelle et prétendument impartiale des faits, par un tiers sans intérêt direct dans l'affaire, le juge. Cela va à l'encontre des sentiments et des instincts de vengeance et de réaction impulsive aux infractions reçues et conduit les parties en litige à devoir se soumettre à une autorité extérieure et accepter son verdict.

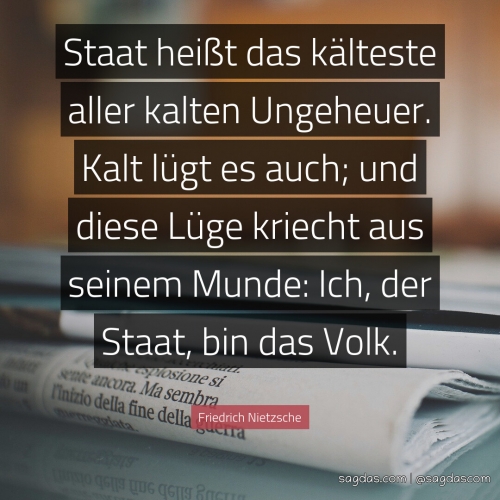

Nietzsche affirme même que la répression de la volonté de vivre et de cette cruauté vengeresse qui a longtemps dominé la vie de l'homme est due à la conception d'unités politiques de plus en plus grandes qui exigeront des lois plus complexes, la capacité de les imposer, et de plus en plus à l'idée de concentrer le monopole de la violence sur l'État, quelle que soit sa forme, même naissante ou décentralisée : " Incidemment, il faut admettre quelque chose de plus grave encore : c'est que, du point de vue de la strate biologique la plus élevée, les états de justice, ne peuvent être que des états d'exception, en tant que restrictions partielles de la volonté réelle de vivre, orientée vers l'exercice du pouvoir, et ils doivent être subordonnés aux objectifs globaux de cette volonté, en tant que moyens particuliers qu'ils sont, à savoir destinés à permettre la création d'unités de pouvoir plus grandes[18]." Les formes impériales, comme l'Empire romain, exigeraient un contrôle beaucoup plus grand sur le peuple, la concentration de la justice et de la "vengeance" dans leurs propres organes et instruments.

Quant à l'origine et à la finalité des punitions, elles n'avaient pas pour but d'éveiller chez le condamné un sentiment de culpabilité, mais plutôt de punir celui qui avait causé du tort aux autres ou à la communauté. Ce sentiment de mauvaise conscience n'apparaîtra que plus tard, et pour Nietzsche, comme quelque chose de profondément négatif. Jusqu'alors, le remords était rare chez les criminels et les détenus. La punition ne rendait pas les condamnés plus dociles et plus faciles à contrôler, mais au contraire plus durs et plus froids, d'autant plus que la Justice, au niveau de "œil pour œil et dent pour dent" pratiquait le même type d'actions que les criminels, sans aucun prurit de conscience et au milieu de l'approbation générale voire de l'acclamation. Nietzsche expose brillamment cette situation :"Pendant des millénaires, les malfaiteurs soumis au châtiment ont eu la même impression de leurs crimes que celle de Spinoza : "inopinément, quelque chose a mal tourné", et non "je n'aurais pas dû faire cela"..... Ils se sont soumis au châtiment comme ceux qui acceptent la maladie, la calamité ou la mort, avec le même fatalisme courageux, dénué de révolte, avec lequel, par exemple, aujourd'hui encore, les Russes disposent de leur vie, dans laquelle ils sont supérieurs à nous, Occidentaux. À cette époque, si l'on critiquait l'acte, c'était une critique exercée sur l'intelligence : il ne fait aucun doute que le véritable effet de la punition doit être recherché dans l'affinement de l'intelligence, dans la prolongation de la mémoire, dans la volonté d'agir à l'avenir avec plus de prudence, plus de secret et de méfiance, dans la compréhension qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est définitivement trop faible, c'est-à-dire dans une sorte de correction de l'évaluation que l'individu fait de ses capacités.[19]" Cela va à l'encontre de l'idée de Nietzsche selon laquelle le criminel est souvent un homme supérieur, mais placé dans une situation défavorable, et trouve des échos dans les idées de Foucault que nous verrons dans la deuxième partie de ce travail, car bien souvent, le peuple regardait l'homme torturé avec admiration, comme le type d'homme intelligent et courageux qui agissait contre les puissants, en de nombreuses occasions, prenant temporairement le dessus sur eux.

Ce n'est qu'avec la stabilité politique et sociale apportée par la solidification d'États consolidés et complexes, avec la construction de véritables sociétés qui imposent et maintiennent la paix, avec des codes législatifs élaborés et des mécanismes policiers et juridiques pour en assurer le respect, que la mauvaise conscience apparaît. Une chose d'une importance capitale apparaît également, selon Nietzsche, l'âme. Cette domestication de l'homme, désormais sédentaire, socialisé, privé de véritable liberté, sans ennemis sur lesquels exercer son besoin de cruauté et de violence, apparaît comme la cause d'une profonde maladie morale pour Nietzsche. Ce plaisir de la chasse, de la destruction et de la domination, retiré à l'Homme, le conduit, dans la conception nietzschéenne, à retourner ces instincts cruels sur lui-même, sur son moi intérieur, qui augmente de façon exponentielle et devient la proie de tous les tourments et tortures mentales, une souffrance plus profonde et plus significative que celles qui ont agi sur le corps. La citation suivante est peut-être l'un des extraits les plus emblématiques et les plus révélateurs de La Généalogie de la morale, raison pour laquelle nous transcrivons ce long et magistral passage : "Tous les instincts qui ne se libèrent pas vers l'extérieur se tournent vers l'intérieur : ce processus, je l'appelle l'intériorisation de l'homme. Ce n'est qu'avec lui que ce que l'on appellera plus tard "l'âme" commence à émerger dans l'homme. Tout le monde intérieur, qui était à l'origine aussi mince que s'il était comprimé entre deux épidermes, s'est développé et élargi, a gagné en profondeur, en largeur et en hauteur, à mesure que les décharges extérieures étaient limitées. Les redoutables remparts que l'organisation étatique a érigés pour se défendre contre les anciens instincts de liberté (et les punitions sont surtout un élément intégral de ces remparts) ont fait que tous ces instincts de l'homme sauvage, libre et nomade se sont retournés contre l'homme lui-même. L'hostilité, la cruauté, le plaisir de la persécution, de l'attaque, de la transformation, de la destruction, tout cela se retourne contre les possesseurs de ces mêmes instincts : voilà l'origine de la "mauvaise conscience". L'homme qui, faute d'ennemis et de facteurs de résistance extérieurs, faute d'être contraint dans l'étroitesse oppressante de la régularité des mœurs, se déchire impitoyablement, se poursuit, se ronge, se détruit et se maltraite, cet animal qu'on veut "apprivoiser" et qui se déchire contre les barreaux de la cage où on l'a mis.... cet animal qu'on veut "apprivoiser" et qui se déchire contre les barreaux de la cage dans laquelle on l'a mis, cet être à qui on a tout volé, qui est rongé par la nostalgie de son désert et qui se voit obligé de se transformer en aventure, en chambre de torture, en jungle insécurisée et dangereuse...., ce fou, ce prisonnier désireux et désespéré était l'inventeur de la "mauvaise conscience".[20]

C'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'inouï. Ce nouveau type de spectacle dans lequel l'homme cherche à l'intérieur de lui-même quelque chose à déchirer, dans cet intérieur où se déroulent désormais les événements les plus violents et les plus fascinants, comme un animal sauvage qui se jette contre les barreaux d'une cage qui est son intérieur et qui, en temps de crise, fait sauter le vernis de la civilisation et quitte la cage ou qui, en temps ordinaire, cherche le danger de la liberté dans une vie de crime ou d'excès, a également besoin d'un nouveau type de spectateur :" En fait, il fallait des spectateurs divins pour que l'on puisse apprécier le spectacle qui avait commencé et dont on ne peut prévoir la fin, même aujourd'hui... Un spectacle trop spécial, trop merveilleux et paradoxal pour qu'on le laisse se dérouler à l'aveuglette, sans qu'on le remarque, sur une planète ridicule ![21] C'était pour Nietzsche le spectacle suprême, la Terre comme scène et l'Humanité comme acteur, et un spectacle aussi grandiose, violent et hypnotique devait avoir des spectateurs à sa hauteur, des demi-dieux, des dieux et autres divinités plus, intéressés par le déroulement d'événements aussi tragiques, sur lesquels ils n'ont aucun contrôle et qui avaient besoin de nouveauté, de nouveaux sommets de souffrance, d'héroïsme, de passion, de violence, pour maintenir leur intérêt.

La mauvaise conscience apparaît alors au cours de l'évolution politique et sociale de l'Humanité non pas comme un progrès ou une adaptation, mais comme une fracture qui laisse une marque indélébile sur l'Humanité, désormais réduite au niveau d'un animal domestique, docile, aux ordres de son maître, apte à être modelé par ceux qui ont gardé intact leur instinct violent, ceux qui sont guidés par leur volonté de puissance comme une étoile polaire. Même la création de l'État présuppose un acte de violence contre ceux qui s'y soumettent, et à partir de là, les actes violents ne cessent jamais. Pour Nietzsche, c'est ainsi que le peuple émerge, ce qui n'est possible que parce que les gens ont été rendus malléables et donc également façonnés à cette fin[22]. Mais Nietzsche va plus loin et explicite ce qu'il entend par État :"J'ai utilisé le mot "État" et il est facile de voir ce que j'entends par là : une bande de bêtes blondes, une race de seigneurs et de conquérants qui, organisés pour la guerre et possédant la force d'organiser, plantent sans pitié leurs griffes redoutables dans une population peut-être largement supérieure en quantité, mais encore errante et informe. C'est ainsi que l'"État" naît dans le monde, et je suppose que cela met fin à l'idée visionnaire qui identifie son début avec un "contrat". Qui peut commander, qui est par nature "maître", qui porte la violence dans ses faits et gestes..., a besoin de contrats pour quoi faire ?[23]" La critique de nombreux théoriciens libéraux et philosophes politiques, tels que Thomas Hobbes, John Locke ou Jean-Jacques Rousseau, qui ont marqué une ère politique en Europe et dans le Nouveau Monde, est évidente ici. Certains d'entre eux ont eu une influence concrète sur deux événements majeurs, les révolutions française et américaine, qui ont porté un coup fatal à l'Ancien Régime.

Nietzsche fait ainsi l'éloge de ces"créateurs d'états"[24], artistes involontaires qui, sans être soumis aux concepts de culpabilité et de responsabilité, sont dominés par l'égoïsme de l'artiste, qui voit dans son œuvre sa justification devant l'éternité. La mauvaise conscience serait donc la répression de l'instinct de liberté, qui inclut la liberté d'être cruel, et la répression de cette liberté conduirait l'homme à exercer la cruauté sur lui-même, souvent en s'autodétruisant.

La chronique de la torture et sa disparition, selon Foucault

Michel Foucault a reçu de nombreuses influences dans son travail, non seulement de Nietzsche mais aussi de Heidegger, et sa philosophie est assez originale en unissant ce domaine à d'autres sciences sociales comme l'histoire, la psychologie, le droit ou la médecine[25].

Michel Foucault a reçu de nombreuses influences dans son travail, non seulement de Nietzsche mais aussi de Heidegger, et sa philosophie est assez originale en unissant ce domaine à d'autres sciences sociales comme l'histoire, la psychologie, le droit ou la médecine[25].

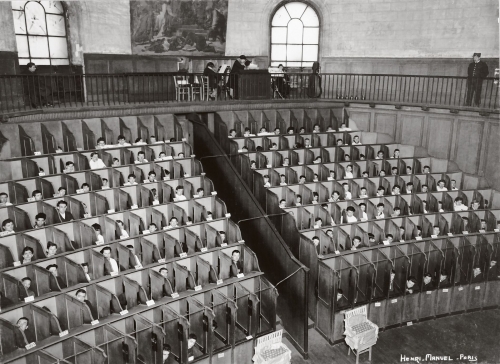

Les disciplines, notamment dans le contexte du système carcéral, les pouvoirs disciplinaires dans le conditionnement spatial du corps, les réseaux carcéraux, de la colonie pénitentiaire de type agricole, à la prison cellulaire, au panopticon bénédictin, ou à la maison de correction pour mineurs, sont au cœur de Surveiller et punir. Mais aux mains des autorités, le complexe disciplinaire est beaucoup plus polyvalent et va beaucoup plus loin : casernes, écoles, hôpitaux, hospices, sont également intégrés, selon Foucault, dans la logique de la surveillance, de la punition et du formatage[26].

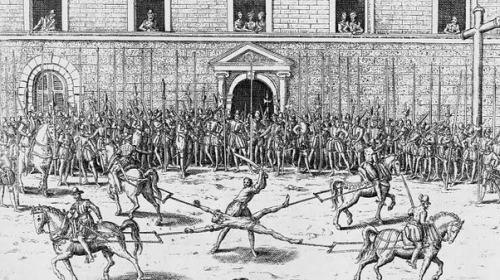

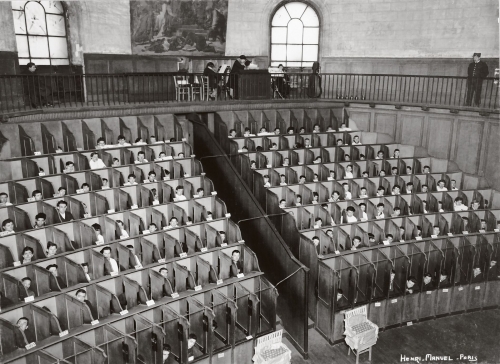

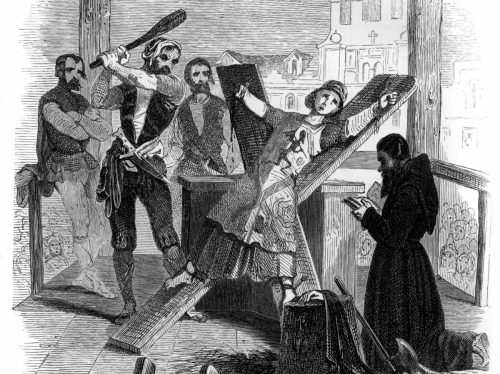

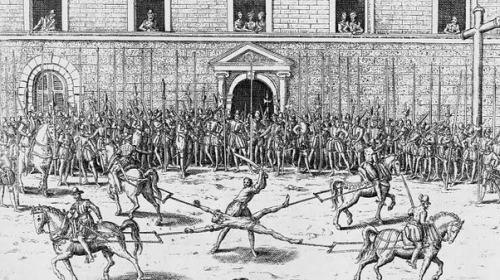

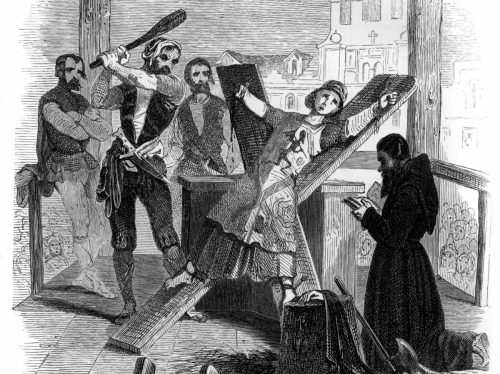

Foucault commence Surveiller et punir par une description vivante de la torture, suivie de l'exécution sur quatre chevaux, de Damiens, qui avait tenté un régicide en France et avait été condamné en 1757. En revanche, suit une description de l'emploi du temps quotidien d'une prison, la Maison des jeunes détenus de Paris,[27] quelques décennies plus tard. La punition de Damiens a été particulièrement cruelle et violente car le régicide était le plus grave de tous les crimes. Sa mort a donc été lente, agonisante et même après sa mort, son corps a été brûlé et ses cendres dispersées. Dans l'autre cas, celui de la prison pour jeunes, les corps sont soigneusement limités dans leurs mouvements, et l'esprit soumis à des horaires serrés, qui sont méticuleusement respectés afin de créer un conditionnement chez les détenus.

Les tortures, comme nous l'avons vu plus haut, agissent sur le corps même après la mort du supplicié. Il était courant d'exposer le corps sur des piliers, au bord des routes, de le traîner dans les rues, de le brûler et de disperser ses cendres, à une époque où cela n'était pas courant dans les sociétés européennes (les enterrements avaient lieu dans les églises et plus tard dans les cimetières). Cette exposition avait un rôle prophylactique, car elle servait à dissuader et à imprimer dans la mémoire du peuple le prix que devaient payer ceux qui défiaient le pouvoir souverain et absolu du roi, dans une similitude avec la mnémotechnique de Nietzsche du fer rouge, qui crée chez l'Homme le souvenir et la responsabilité de tenir ses promesses. Derrière la torture se cache une légitimation politique du pouvoir du souverain et une politique de contrôle des masses basée sur la peur. La concentration de la violence sur les corps permettrait de sauver les âmes qui étaient à l'époque considérées comme plus importantes que les corps.

Selon Foucault, il y a eu un rôle de l'atelier, de l'usine, bref de la révolution industrielle dans le passage de la torture aux institutions disciplinaires. Le corps n'est plus la cible principale des punitions, l'action sur le corps existe toujours, mais elle est secondaire, la cible est quelque chose d'immatériel, de plus intime et de plus profond, et elle est effectuée dans le but de transformer le caractère des prisonniers, ou de créer des travailleurs efficaces capables de se conformer aux horaires, dans des positions souvent inconfortables ou en effectuant des mouvements répétitifs. Les punitions sur le corps deviennent plus voilées, le corps et le sang sont cachés à l'aide de crêpes, de capuches ou de vêtements amples[28].

Des mesures de sécurité pour les personnes inaptes ont également été mises en place, selon des méthodes beaucoup plus strictes et scientifiques. Outre les criminels, intégrés dans les nouveaux réseaux de structures pénitentiaires, un réseau d'asiles, d'hospices et de maisons de repos a vu le jour pour l'internement des personnes inaptes, détenues manifestement contre leur gré et dans la plupart des cas sans aucun trouble clinique, ou soumises à des expériences scientifiquement justifiées. Il s'agissait de personnes devenues gênantes, souvent pour leur propre famille, et qui ont été longtemps privées de tout droit, traitées de manière compulsive avec des bains froids, des sédatifs, des coups ou même des chocs électriques. Il s'agissait d'un système pénitentiaire en marge du système pénal et, contrairement au premier, il était fondé sur un arbitraire beaucoup plus grand, souvent à la discrétion de la famille ou de médecins facilement soudoyés.

L'emprisonnement est devenu un élément commun et fondamental du système pénal, contrôlant la vie quotidienne comme une forme de formation à des fins économiques. Il faut se souvenir du rôle de l'École et de son importance dans la formation des futurs ouvriers des usines nées de la révolution industrielle, mais aussi de la Caserne, de l'Hôpital et de la Prison comme action sur la capacité de résistance politique des citoyens, leur apprenant à suivre les ordres sans les contester. Cette technologie politique du corps repose sur une microphysique du pouvoir, qui agit individuellement sur chacun, façonnant les consciences et les corps, dans un perfectionnement du processus de construction de l'État déjà illustré par Nietzsche et qui agit toujours et de plus en plus dans le sens d'une limitation des libertés individuelles.

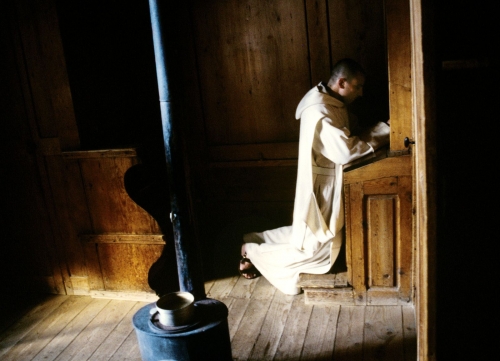

Les emplois du temps sont nés dans les communautés monastiques, particulièrement actives à l'époque médiévale, puis se sont répandus dans le reste de la population au sein des disciplines. Auparavant, de nombreuses personnes n'étaient gouvernées que par le lever et le coucher du jour, qui variaient en fonction des saisons, et les horloges étaient absentes de la vie des citoyens ordinaires. La conjonction des horaires avec le système des prisons cellulaires avait pour but d'agir non seulement sur l'espace, mais aussi sur le temps. La prison est devenue un lieu de rééducation, un lieu d'isolement cellulaire, pour mieux agir sur l'esprit des détenus, en utilisant même des tranquillisants si nécessaire et d'autres drogues. L'émergence d'une pharmacopée moderne, et son rôle dans la docilisation des éléments criminels et inadaptés, ferait l'objet d'une étude approfondie à part entière, sans parler des méthodes chirurgicales qui verront le jour, comme la tristement célèbre lobotomie.

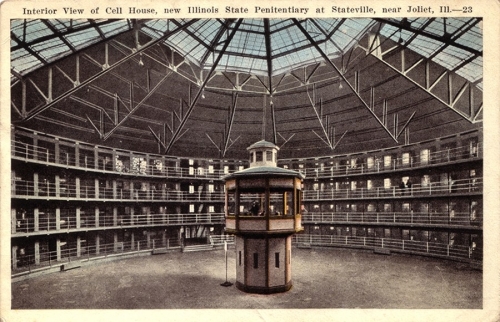

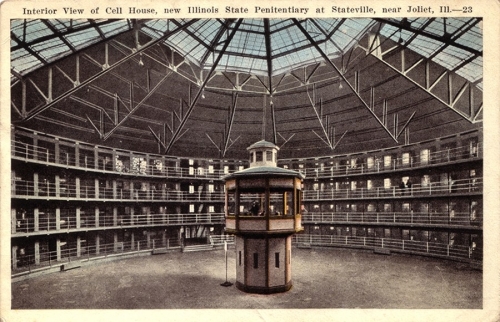

Dans cette émergence du système carcéral, il faut noter le panoptisme, une idée de Jeremy Bentham, une disposition circulaire de la prison, dans laquelle toutes les cellules s'ouvrent sur une cour centrale, où depuis une tour un gardien peut voir n'importe laquelle d'entre elles sans être vu. Ainsi, les prisonniers ne savent jamais si, à un moment donné, ils sont surveillés ou non par le gardien. Cela renforce l'idée d'un contrôle absolu sur les prisonniers, tout en épargnant à l'État la nécessité d'engager un grand nombre de gardes pour surveiller l'intérieur des prisons.

Les juges, qui, à l'époque de la torture, dirigeaient l'ensemble du processus, sans que le prisonnier n'y participe, puisqu'il n'apparaissait au procès que pour arracher des aveux ou lire la sentence, ont commencé à être assistés par d'autres spécialistes. Il ne s'agit plus de punir le corps, dont un criminel peut facilement sortir, comme un chien qui se secoue après un coup de pied, mais d'agir sur l'esprit et le caractère dans une véritable orthopédie morale et psychique (Peter Sloterdijk parle aussi de ce genre d'orthopédie, pour redresser non pas les os, mais l'esprit et le caractère).

Nous avons déjà vu plus haut que la poursuite des châtiments physiques tels que la peine de mort n'a pas pris fin, mais s'est humanisée à l'infini. C'était la fin des mille morts. Autrefois, la torture devait prolonger la mort et le torturé devait mourir mille fois dans la plus grande souffrance, mais aujourd'hui, l'objectif est d'avoir une mort rapide et discrète, qui épargne au condamné et aux personnes qui assistent invariablement aux exécutions des souffrances ou des images inutiles. Monsieur Guillotin a inventé l'appareil d'exécution qui porte son nom et qui permet une exécution rapide et efficace, ce que souhaitait son inventeur, et qui était utilisé assez fréquemment à la fin du XVIIIe siècle. On estime que pendant la période la plus violente de la Révolution française, entre 1793 et 1795, environ quinze mille personnes ont été tuées sur la guillotine, qui restait une méthode d'exécution habituelle. La dernière mort par guillotine a eu lieu en 1977.

Entre 1830-1848, selon Foucault, on assiste à une disparition progressive de la torture en France, mais aussi dans la plupart des pays européens, certains pays comme l'Angleterre, la Prusse ou la Russie conservant certains châtiments corporels, comme la flagellation, et la peine de mort, lorsqu'elle persiste, fait l'objet de modifications afin d'être une exécution rapide, scientifique et efficace, sans souffrance considérée comme n'étant plus nécessaire et une marque d'un passé que le monde moderne veut en partie oublier.

Dans le deuxième chapitre de son ouvrage, Surveiller et punir, Foucault examine de plus près la torture, ses détails et ses gradations, les processus pénaux et les changements qui ont conduit de la torture au système pénitentiaire. À l'époque, avant le système pénitentiaire, la plupart des peines étaient des bannissements ou des amendes, les peines capitales, qui impliquaient la torture, représentaient entre 9 et 10 %, mais en raison de leur caractère public et de la publicité s'y rapportant, même avec l'exposition des condamnés et de leurs cadavres, elles avaient un grand impact sur la société.

Mais qu'est-ce que la torture après tout ? Selon Foucault, "la punition est une technique et ne doit pas être comparée aux extrêmes d'une rage sans loi. Une punition, pour être une torture, doit obéir à trois critères principaux : d'abord, produire une certaine quantité de souffrance que l'on peut, sinon mesurer exactement, du moins apprécier, comparer et hiérarchiser. La mort est un supplice dans la mesure où elle n'est pas simplement la privation du droit de vivre, mais l'occasion et la fin ultime d'une graduation calculée de souffrances : de la décapitation - qui réduit toutes les souffrances à un seul geste et en un seul instant : le degré zéro de la torture - à l'écartèlement qui les porte presque à l'infini, en passant par la pendaison, le bûcher et la roue, dans lesquels on agonise longtemps. La mort-suplice est l'art de conserver la vie dans la souffrance, de la subdiviser en "mille morts" et d'obtenir, avant que l'existence cesse, les agonies les plus exquises. La torture repose sur l'art quantitatif de la souffrance.[29]" Comme nous pouvons le constater, il s'agit d'une technique aux règles très précises et il existait même une gradation très détaillée des souffrances et des manuels pour sa mise en œuvre.

Nous avons déjà noté que les prisons, mais aussi les écoles, les casernes, les hôpitaux et les hospices faisaient non seulement partie du système des disciplines, qui commençait par la formation des enfants et se poursuivait tout au long de la vie du citoyen[30]. La prison a adopté le modèle cellulaire, un modèle qui agit plus efficacement sur les esprits et établit un espace strict et rigide pour le corps. En isolement, le détenu avait le temps de réfléchir à ses crimes et de parfaire son caractère, sans profiter de la compagnie des autres prisonniers, la solitude étant une des armes supplémentaires utilisées par les autorités pour "briser" les prisonniers. Outre les cellules individuelles, un isolement encore plus strict, empêchant tout contact avec d'autres personnes, parfois pendant des périodes prolongées, a contribué à exercer une pression accrue sur les détenus, laissant souvent des séquelles physiques et psychologiques.

Dans le contexte des condamnations et des tortures ultérieures, les aveux du prisonnier jouent un rôle important. D'une part, l'accusé jurait de dire la vérité, sous peine de commettre un parjure, et d'autre part, la torture était une pratique courante pour faire avouer ses actes à l'accusé. Mais pendant longtemps, si l'accusé résistait à la torture sans avouer, il était considéré comme innocent, un héritage de l'ordalie médiévale. Plus tard, cela a cessé d'être simple s'il existait d'autres preuves ou témoignages pouvant être utilisés contre le suspect. En fait, le simple fait d'être accusé était déjà quelque chose de criminel, il n'aurait pas été accusé s'il n'avait rien fait. La question était de connaître le degré de culpabilité, c'était l'attitude générale envers les personnes accusées de crimes. La torture prend ainsi un caractère fortement théâtral, dans lequel le torturé joue également un rôle, avec diverses actions qui lui sont assignées au cours de la torture.

Foucault, à propos de la torture, la qualifie même de" Théâtre de l'enfer, le corps est condamné, l'âme doit être sauvée[31]" . Le corps pouvait recevoir tous les châtiments, les tortures et les douleurs, mais il était important que l'âme soit sauvée par le repentir et la confession avant le dernier moment. Malgré cela, certains condamnés injuriaient, crachaient et blasphémaient jusqu'au bout, dans une hystérie justifiée par l'horreur dans laquelle ils étaient plongés, tandis que d'autres faisaient stoïquement face à leur destin, suscitant l'admiration de la population qui assistait invariablement à ce spectacle grotesque et finissait souvent par demander la libération des condamnés. Comme nous le verrons plus loin, le rôle que la population a joué et le parti qu'elle a souvent pris dans ces exécutions publiques et ces tortures a été un facteur décisif dans le changement de paradigme du modèle de la torture au modèle de l'incarcération.

Judith Revel, dans son glossaire foucaldien,[32] fait également mention du corps et de l'investissement politique qui en est fait, dans le cadre du passage du corps de réceptacle de punitions, souvent pour tirer profit de l'âme, à un système de réclusion où l'intention était de... par des méthodes scientifiques bien étudiées pour corriger avant tout l'esprit et le caractère, agissant ainsi indirectement sur les corps, qui subissent également les effets de l'isolement, d'un emploi du temps rigide et d'une restriction physique marquée par le modèle cellulaire des prisons ou par le tristement célèbre panopticon de Jeremy Bentham. Le concept de discipline associé à cette modalité pénale développée entre le 18ème et le 19ème siècle a également été abordé et selon elle, "le régime disciplinaire se caractérise par un certain nombre de techniques de coercition qui exercent un contrôle systématique du temps, de l'espace et des mouvements des individus et qui affectent particulièrement les attitudes, les gestes, les corps..."[33].

Judith Revel, dans son glossaire foucaldien,[32] fait également mention du corps et de l'investissement politique qui en est fait, dans le cadre du passage du corps de réceptacle de punitions, souvent pour tirer profit de l'âme, à un système de réclusion où l'intention était de... par des méthodes scientifiques bien étudiées pour corriger avant tout l'esprit et le caractère, agissant ainsi indirectement sur les corps, qui subissent également les effets de l'isolement, d'un emploi du temps rigide et d'une restriction physique marquée par le modèle cellulaire des prisons ou par le tristement célèbre panopticon de Jeremy Bentham. Le concept de discipline associé à cette modalité pénale développée entre le 18ème et le 19ème siècle a également été abordé et selon elle, "le régime disciplinaire se caractérise par un certain nombre de techniques de coercition qui exercent un contrôle systématique du temps, de l'espace et des mouvements des individus et qui affectent particulièrement les attitudes, les gestes, les corps..."[33].

Les tortures et les exécutions prennent l'aspect d'une liturgie pénale mais aussi politique. Il s'agissait d'une domination par la peur du peuple, la présence et le pouvoir du roi étant au cœur des tortures et des exécutions. Le peuple, en tant que témoin du châtiment, était également l'objet d'une intimidation de la part du pouvoir, en l'occurrence un pouvoir monarchique absolu. Mais il a aussi participé : insultes, crachats, ou même vengeance physique sur le condamné s'ils le laissent faire, parfois. D'autre part, il y eut aussi une révolte du peuple contre certaines sentences et des tentatives de libération des condamnés. Il s'agissait d'une solidarité du peuple avec les petits délinquants, tels que les mendiants, les petits voleurs et autres, qui subissaient des peines sévères. Il y avait souvent un aspect de carnaval, d'expiation collective de la culpabilité dans ces épreuves publiques, toujours bondées de monde, où l'on mangeait et buvait comme à un festin et auxquelles participaient des enfants jusqu'aux personnes âgées.

Dans le sens inverse, lorsque le peuple ne croyait pas à la justice de la peine infligée, il fallait déployer suffisamment de soldats pour tenir le peuple à distance et veiller à l'exécution de la sentence, car il est arrivé que les quelques soldats déployés en raison d'une mauvaise évaluation de la situation soient submergés par le peuple et que le bourreau et ses aides soient tués par la colère populaire et que les condamnés soient emmenés dans un endroit incertain ou cachés pour échapper à l'exécution. Parfois, la révolte populaire, bien que localisée, a conduit à des soulèvements violents, avec des actes de vandalisme, des pillages et des actions contre les autorités publiques. L'accentuation de ces situations a été l'un des facteurs qui ont conduit à la fin des supplices, elles avaient le pouvoir d'enflammer le peuple et les monarchies absolues avaient déjà leurs propres problèmes, elles étaient remises en question par un nombre croissant de penseurs et par une bourgeoisie mécontente qui voulait participer au partage du pouvoir, exigeant de profondes réformes politiques.

Comme nous le dit Foucault : "Dans toute infraction, il y a un crimen majestatis, et dans le plus petit des criminels un petit régicide potentiel. Et le régicide, à son tour, n'est ni plus ni moins que le criminel total et absolu, car au lieu d'attaquer, comme tout délinquant, une décision ou une volonté particulière du pouvoir souverain, il attaque le principe dans la personne physique du prince. La punition du régicide devrait être la somme de toutes les tortures possibles.[34]" D'où tout le spectacle violent, rituel et progressiste autour du corps de Damiens, coupable du crime le plus grave qui soit.

Comme nous le dit Foucault : "Dans toute infraction, il y a un crimen majestatis, et dans le plus petit des criminels un petit régicide potentiel. Et le régicide, à son tour, n'est ni plus ni moins que le criminel total et absolu, car au lieu d'attaquer, comme tout délinquant, une décision ou une volonté particulière du pouvoir souverain, il attaque le principe dans la personne physique du prince. La punition du régicide devrait être la somme de toutes les tortures possibles.[34]" D'où tout le spectacle violent, rituel et progressiste autour du corps de Damiens, coupable du crime le plus grave qui soit.

Le bourreau était un peu comme le champion du roi. Il représentait le roi, qui ne pouvait pas se salir les mains dans le processus de la torture et dans l'application du coup de grâce, mais qui était représenté par le bourreau, qui avait une obligation lugubre mais nécessaire. En faisant payer un crime par une violence égale ou supérieure, le bourreau était souvent persécuté par le peuple, voire tué, surtout si les peines étaient injustes ou excessives. Rappelons que, souvent, les membres du clergé ou de la noblesse échappaient à leurs crimes avec des peines légères, tandis que les crimes commis par des éléments du peuple étaient plus sévèrement punis, même comme moyen de contrôler et de prévenir les bouleversements politiques et sociaux. Le roi pouvait suspendre l'exécution et le faisait parfois lorsqu'il voyait qu'il avait quelque chose à y gagner, ou lorsque les manifestations populaires étaient très fortes et que le roi voulait s'attirer la sympathie du peuple. Au fil du temps, le bourreau a commencé à agir de manière anonyme, encapuchonné, pour se protéger d'une éventuelle colère populaire. Nous trouvons ici un lien entre ce qu'Agamben écrira plus tard sur les deux corps du roi, l'un mystique et perpétuel et l'autre physique, et aussi comment l'attentat contre la vie et le corps du roi a été le plus grand crime de tous[35]. Le crime contre le roi est entré dans une catégorie à part, le régicide, très éloigné de l'homicide ordinaire, comme le crime le plus terrible de tous[36].

Le changement observé dans le dernier quart du 18ème siècle et au début du 19ème siècle est également lié au triomphe des Lumières, des idées libérales et démocratiques, les nouvelles institutions qui ont émergé après la chute de l'Absolutisme, ne voulaient pas punir par des atrocités les atrocités commises par les criminels. La peine de mort continue d'exister, mais elle est appliquée d'une manière différente et humanisée. La torture n'est plus associée aux exécutions, mais à un nouveau paradigme de conditionnement mental et corporel.

La dialectique entre le corps et l'esprit comme question d'actualité

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que l'établissement de l'État en tant qu'entité politique complexe, qu'il s'agisse d'un royaume féodal, d'une république ou même d'un empire, a apporté avec lui la mauvaise conscience, et cette focalisation sur l'intérieur qui, selon Nietzsche, donne naissance à la dimension de l'âme. Si dans l'Antiquité, le corps était considéré de manière naturelle, que ce soit dans la dimension de la punition et de la cruauté, mais aussi dans celle de l'amour et de l'érotisme, le passage de l'Antiquité au Moyen Âge, l'avènement de la vie monastique et l'intériorisation de la morale chrétienne sont venus conditionner le corps de manière beaucoup plus étroite qu'auparavant. La chair devenait quelque chose d'intrinsèquement mauvais, il fallait agir sur elle pour la soumettre, en élevant en même temps l'esprit, qui émergeait ou ré-émergeait avec une grande force dans le monde européen, fruit d'un conditionnement politique et social plus étroit, puisque l'Empire romain avait été suivi par une myriade de royaumes et d'autres domaines de possession territoriale féodale, comme les duchés et les comtés, qui agissaient sur le peuple de manière beaucoup plus étroite.

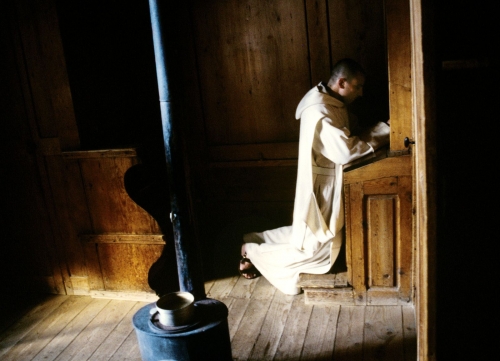

Il s'agissait d'une exacerbation de l'esprit, reléguant le corps au domaine du mal, de l'impureté, de la souffrance et de la dissimulation. Rappelons que les horaires, comme l'a bien expliqué Foucault, trouvent leur origine dans le domaine monastique, qui malgré ce grand déséquilibre entre le corps et l'esprit, était presque une oasis dans le monde violent, cruel et mortel de l'Europe médiévale, dans lequel les guerres et la violence, la faim et la maladie faisaient des ravages et où la mort était une présence constante. La vie en isolement et de contemplation, que ce soit dans des régions sauvages comme les montagnes ou les déserts, ou dans des monastères aux murs solides, dans une victoire temporaire de l'esprit ascétique que Nietzsche esquisse dans la troisième partie de Généalogie de la morale, contraste avec la vie mondaine d'action et de mouvement, souvent sujette aux tentations et aux déviations de la conduite jugée appropriée pour un chrétien.

Il s'agissait d'une exacerbation de l'esprit, reléguant le corps au domaine du mal, de l'impureté, de la souffrance et de la dissimulation. Rappelons que les horaires, comme l'a bien expliqué Foucault, trouvent leur origine dans le domaine monastique, qui malgré ce grand déséquilibre entre le corps et l'esprit, était presque une oasis dans le monde violent, cruel et mortel de l'Europe médiévale, dans lequel les guerres et la violence, la faim et la maladie faisaient des ravages et où la mort était une présence constante. La vie en isolement et de contemplation, que ce soit dans des régions sauvages comme les montagnes ou les déserts, ou dans des monastères aux murs solides, dans une victoire temporaire de l'esprit ascétique que Nietzsche esquisse dans la troisième partie de Généalogie de la morale, contraste avec la vie mondaine d'action et de mouvement, souvent sujette aux tentations et aux déviations de la conduite jugée appropriée pour un chrétien.

À la fin du VIe siècle, la publication officielle d'une liste des péchés capitaux par le pape Grégoire Ier en fait une recommandation pour tous les chrétiens et conduit à une plus grande vigilance de la communauté envers les croyants et de chaque individu envers lui-même. Des peintres renommés comme Hieronymus Bosch ont consacré une grande partie de leur travail à dresser la liste des péchés et des châtiments que les pécheurs recevraient en enfer. La peinture et la sculpture sont apparues comme une prophylaxie du comportement pécheur, exposées dans les églises et les cathédrales pour l'édification du peuple.

Les phénomènes qui ont conduit à la Révolution française et le changement conséquent du paysage politique et social européen et nord-américain, créé par les mauvaises conditions de vie d'un peuple exploité qui vivait le plus souvent dans la misère et par une bourgeoisie qui continuait à accroître sa richesse, bien qu'elle restât largement exclue du partage du pouvoir, ont fait naître de nouveaux principes de philosophie politique de type libéral, qui, en matière religieuse, prônaient la laïcité, l'extinction des ordres religieux, la confiscation des biens de l'Église, entre autres options qui allaient parfois jusqu'à l'athéisme. Ce phénomène d'athéisme, combiné à un pessimisme omniprésent, donnera naissance, selon Nietzsche, au nihilisme, l'ennui de vivre qui imprègnera la société européenne à partir du XIXe siècle.

Avec la perte d'influence de l'Église, une ère de revalorisation du corps a commencé, d'où également la perception de son importance croissante et l'impact de la torture. Alors que le corps retrouvait une partie de l'importance et de la liberté qu'il avait dans l'Antiquité, la répulsion à l'égard des châtiments corporels, et notamment de la torture, s'est également accrue. Cela ne veut pas dire que les courants et mouvements puritains n'ont pas subsisté ou émergé, comme dans l'Angleterre victorienne, par exemple. Ce changement de paradigme a rendu beaucoup plus acceptable le fait d'agir selon l'esprit plutôt que selon la chair. Nietzsche est l'un des philosophes qui, le premier, s'est penché sur l'importance du corps, en tant que philosophe de l'action et philosophie en mouvement, abandonnant le modèle du philosophe enfermé dans son bureau, le modèle du philosophe contemplatif qui avait dominé le Moyen Âge, au profit du philosophe qui vit dans le monde et écrit sur ce qu'il vit. Dans son empressement à vivre selon ses maximes, à la limite, Nietzsche a terminé sa carrière en serrant le cou d'un cheval à Turin.

Le refoulement de la cruauté, dont parle Nietzsche, a conduit à l'élargissement du forum intérieur de l'homme et à l'apparition à grande échelle des névroses et de certains types de maladies psychiatriques dont le monde souffre beaucoup aujourd'hui et que Freud et Jung ont commencé à analyser systématiquement au début du XXe siècle, ouvrant à la médecine au sens large la voie vers l'intérieur impalpable de l'homme.

Le XXe siècle a connu une évolution encore plus favorable vers la libération du corps, mais en tombant dans l'excès du signe opposé qui avait enveloppé le Moyen Âge, plongeant souvent dans un matérialisme et un consumérisme effrénés, tandis que le processus de contrôle de l'être humain se développait, agissant de plus en plus sur cette "âme" tombée en désuétude, voire en disgrâce. En plus de Foucault, qui s'est consacré à l'étude des corps, nous pouvons souligner d'autres noms comme Giorgio Agamben ou Maurice Merleau-Ponty (bien que ce dernier soit dans une perspective très différente).

Merleau-Ponty, qui a été fortement influencé par Husserl et Heidegger, met en évidence le rôle du corps dans son rôle d'expression et de perception, les gestes apparaissent comme une construction du réel, comme un être au monde, dans le cadre de ses travaux dans le domaine de la phénoménologie et de l'existentialisme. Ses théories sur l'art et sa conception de l'espace profondément liée au corps lui-même sont également intéressantes[37].

Merleau-Ponty, qui a été fortement influencé par Husserl et Heidegger, met en évidence le rôle du corps dans son rôle d'expression et de perception, les gestes apparaissent comme une construction du réel, comme un être au monde, dans le cadre de ses travaux dans le domaine de la phénoménologie et de l'existentialisme. Ses théories sur l'art et sa conception de l'espace profondément liée au corps lui-même sont également intéressantes[37].

Agamben concentre une partie de son attention sur la question de la pornographie dans le monde contemporain, associée au concept de profanation[38]. Dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons des situations aux deux extrêmes, le culte du corps associé au désir de jeunesse éternelle et à des sports tels que le bodybuilding. D'autre part, on assiste à une banalisation de l'exposition des corps qui s'éloigne de l'exposition associée à l'art classique et relève davantage d'une exposition forcée, souvent à des fins commerciales. Le concept d'âme a été pratiquement expurgé, en raison des connotations historiques auxquelles il a été associé. D'autre part, l'action des institutions sur l'esprit n'a jamais été aussi forte, dans une tentative de conditionnement qui commence de plus en plus tôt, avec les crèches et les garderies qui agissent sur l'esprit des enfants et la virtualisation de la vie contemporaine, dans un simulacre de réalité, qui laisse un vide dans l'être humain. Pour le reste, nous n'avons pas encore réussi à atteindre un équilibre sain entre l'esprit et le corps, à la manière du Romain Juvénal, et nous alternons depuis des siècles entre deux extrêmes.

Conclusion

Nous pouvons conclure que Foucault s'inspire de Nietzsche pour résumer la situation de la torture en France dans les premiers chapitres de Surveiller et punir comme un contraste avec ce qui suit, le passage du régime de la torture à celui de l'incarcération. Les autorités ont cessé d'agir sur les corps, en raison d'une série d'inconvénients que nous avons déjà mentionnés plus haut, et ont commencé à agir sur l'esprit, en assumant un conditionnement non seulement spatial et physique mais aussi psychique, en réglementant la vie quotidienne des détenus jusque dans les moindres détails. La transition s'est faite vers quelque chose que l'on pourrait qualifier d'orthopédie morale, un terme récupéré plus tard par Sloterdijk, un type d'orthopédie visant à redresser non pas les os, mais l'esprit et le caractère.

Dans la première partie de l'article, nous avons vu comment Nietzsche construit une généalogie de la torture et de la cruauté et présente la thèse novatrice selon laquelle celles-ci sont liées au concept de dette, mais aussi comment naissent la mauvaise conscience et l'âme.

Dans la deuxième partie, l'accent a été mis sur l'ouvrage Surveiller et punir et sur la manière dont Foucault relate les événements et les phénomènes qui ont conduit de l'ère de la torture à celle du système carcéral. Nous avons vu comment des facteurs économiques, politiques et sociaux ont conduit à l'abandon d'un système pour faire place à un nouveau.

Dans la troisième partie de ce bref essai, nous avons exploré de manière plus dynamique les confluences entre ces deux penseurs, en nous appuyant également sur plusieurs autres noms pour approfondir la question du passage d'une focalisation sur le corps à l'esprit dans la punition moderne et la dialectique entre ces deux concepts.

Notes bibliographiques

AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua I , Éditeur UFMG, Belo Horizonte, 2007.

AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua I , Éditeur UFMG, Belo Horizonte, 2007.

AGAMBEN, Giorgio, Profanações , Livros Cotovia, Lisbonne, 2006.

CARMAN, Taylor et HANSEN, Mark B. N., (Eds.), The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

DRIVER, Felix, "Bodies in Space-Foucault's account of disciplinary power", dans JONES, Colin et PORTER, Roy (Eds.), Reassessing Foucault - Power, Medicine and the Body, Routledge, London, 1994.

FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir - Naissance de la prison, 20e édition, Editora Vozes, Petrópolis, 1999.

GUTTING, Gary (Ed.), The Cambridge Companion to Foucault, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

JANAWAY, Christopher, "Naturalism and Genealogy", in PEARSON, Keith Ansell (Ed.), A Companion to Nietzsche, Blackwell Publishing, Oxford, 2006.

NIETZSCHE, Friedrich, Généalogie de la morale, Relógio D'Água, Lisbonne, 2000.

REVEL, Judith, Foucault - concepts essentiels , Claraluz, São Carlos (SP), 2005.

Notes:

[1]

[1] Voir Christopher Janaway, "Naturalism and Genealogy", in Keith Ansell Pearson, Keith Ansell (Ed.), A Companion to Nietzsche, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, pp. 353 et suivantes.

[2]

[2] Cf. Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale, Relógio d' Água, Lisbonne, 2000, p.59.

[3]

[3] Voir Friedrich Nietzsche, op. cit, p. 60 et suivantes.

[4]

[4] Idem, p.63.

[5]

[5] Idem, p.64.

[6]

[6] Idem, pp. 65, 66.

[7]

[7] Idem, ibid.

[8]

[8] Voir Friedrich Nietzsche, op. cit. p. 67 et 68.

[9]

[9] Idem, p. 69 et 70.

[10]

[10] Idem, p.72.

[11]

[11] Idem, p.73.

[12]

[12] Idem, pp.71, 72.

[13]

[13] Nous faisons ici référence à La naissance de la tragédie, l'une de ses premières œuvres.

[14]

[14] Cf. Friedrich Nietzsche, op. cit.

[15]

[15] Idem, ibid.

[16]

[16] Cf. Friedrich Nietzsche, op. cit.

[17]

[17] Idem, p.79.

[18]

[18] Idem, p. 85.

[19]

[19] Idem, p. 95.

[20]

[20] Idem, pp. 97,98.

[21]

[21] Idem, p. 98.

[22]

[22] Cf. Friedrich Nietzsche, op. cit.

[23]

[23] Idem, ibid.

[24]

[24] Idem, p.101.

[25]

[25] Voir Gary Gutting (Ed.), The Cambridge Companion to Foucault, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

[26]

[26] Felix Driver, "Bodies in Space-Foucault's account of disciplinary power", in Colin Jones and Roy Porter, (Eds.), Reassessing Foucault - Power, Medicine and the Body, Routledge, London, 1994, pp. 113 ff.

[27]

[27] Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison , 20e édition, Editora Vozes, Petrópolis, 1999, p.10.

[28]

[28] Idem, p.21.

[29]

[29] Idem, p.38.

[30]

[30] Idem, p.41.

[31]

[31] Idem, p.64.

[32]

[32] Cf. Judith Revel, Foucault - conceitos essenciais , Claraluz, São Carlos (SP), 2005, pp. 31 et suivantes et 35 et suivantes.

[33]

[33] Judith Revel, op.cit.

[34]

[34] Michel Foucault, op. cit.

[35]

[35] Giorgio Agamben, Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua I , Editora UFMG, Belo Horizonte, 2007, p.100.

[36]

[36] Idem, p. 109.

[37]

[37] Cf. Taylor Carman et Mark B. N. Hansen, (Eds.), The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

[38]

[38] Cf. Giorgio Agamben, Profanações, Livros Cotovia, Lisbonne, 2006.

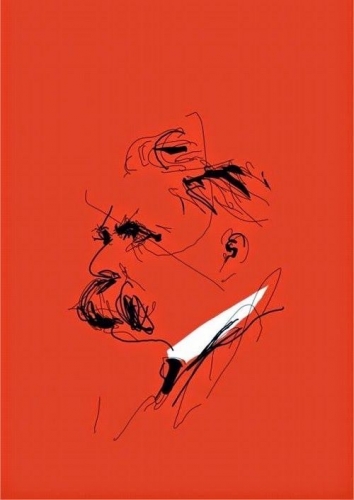

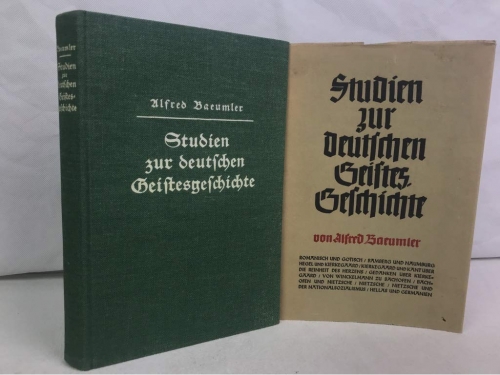

L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.

L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.  Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).

Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).  Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ?

Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d’une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d’un primitivisme qui, sous bon nombre d’aspects, est l’antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l’adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l’ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l’individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l’anarchie ? Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).

Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l’adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C’est là le moment de basculement dans l’œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd’hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d’Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu’il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu’il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel! ).

L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.

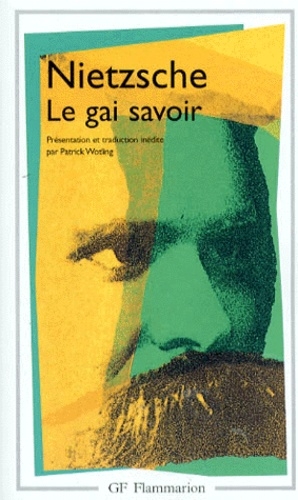

L’auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu’en 1813. Les libéraux allemands d’avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières –Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.  Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».

Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel… mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l’âne, à l’oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».

Cependant, l’utopisme et les faillites des phalanstères anglo-saxonnes d’Owen conduisent à une radicalisation théorique chez Etienne Cabet, auteur de Voyage en Icarie. Cabet théorise une utopie très coercitive: le travail y est un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Tout y est standardisé, tout est partout pareil. Et on y décèle déjà du wokisme avant la lettre: les langues anciennes ne sont plus enseignées dans les écoles car elles sont inutiles (point de vue partagé aujourd’hui par les néolibéraux, les soixante-huitards, les gauchistes de tous poils et les tenants de la cancel culture). Les mauvais livres, en Icarie, sont brûlés en place publique. On ne parle pas de transhumanisme ou de transgendérisme mais la «race humaine» doit être améliorée par l’étude de la phénologie et en observant les lois de l’eugénisme.

Cependant, l’utopisme et les faillites des phalanstères anglo-saxonnes d’Owen conduisent à une radicalisation théorique chez Etienne Cabet, auteur de Voyage en Icarie. Cabet théorise une utopie très coercitive: le travail y est un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Tout y est standardisé, tout est partout pareil. Et on y décèle déjà du wokisme avant la lettre: les langues anciennes ne sont plus enseignées dans les écoles car elles sont inutiles (point de vue partagé aujourd’hui par les néolibéraux, les soixante-huitards, les gauchistes de tous poils et les tenants de la cancel culture). Les mauvais livres, en Icarie, sont brûlés en place publique. On ne parle pas de transhumanisme ou de transgendérisme mais la «race humaine» doit être améliorée par l’étude de la phénologie et en observant les lois de l’eugénisme.  Mieux et très contemporain: on a, en Icarie, le souci du passé; on y a institué un «tribunal pour les morts», où des «historiens» jugent le passé du point de vue du bonheur (atteint) en ce moment (icarien) de fin de l’histoire. Dans la vision de Cabet (illustration), l’Icarie n’est pas isolée sur elle-même: elle sort de sa coquille pour lancer des croisades au profit des opprimés dans le monde entier… Cet utopisme du début du 19ème est, rappelle Nolte, l’écho laïcisé de visions chrétiennes, exprimées dans certains formes de monachisme (à la différence près que le monachisme, contrairement à l’Icarie de Cabet, se veut retranché du monde et s’organise exclusivement intra muros). On retrouve des visions comparables chez Maître Eckhart, chez les bégards qu’il fréquentait ou chez Joachim de Flore (et son «Troisième Empire») ou encore chez les Taborites, les Anabaptistes et dans les écrits qui ont accompagné les révoltes paysannes anglaises (Wycliff).

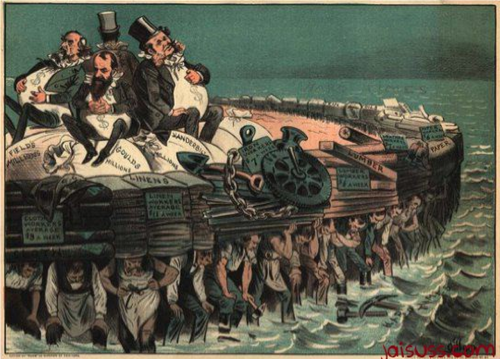

Mieux et très contemporain: on a, en Icarie, le souci du passé; on y a institué un «tribunal pour les morts», où des «historiens» jugent le passé du point de vue du bonheur (atteint) en ce moment (icarien) de fin de l’histoire. Dans la vision de Cabet (illustration), l’Icarie n’est pas isolée sur elle-même: elle sort de sa coquille pour lancer des croisades au profit des opprimés dans le monde entier… Cet utopisme du début du 19ème est, rappelle Nolte, l’écho laïcisé de visions chrétiennes, exprimées dans certains formes de monachisme (à la différence près que le monachisme, contrairement à l’Icarie de Cabet, se veut retranché du monde et s’organise exclusivement intra muros). On retrouve des visions comparables chez Maître Eckhart, chez les bégards qu’il fréquentait ou chez Joachim de Flore (et son «Troisième Empire») ou encore chez les Taborites, les Anabaptistes et dans les écrits qui ont accompagné les révoltes paysannes anglaises (Wycliff).  Nolte ne pense pas que Nietzsche ait lu Marx, bien qu'il aurait lu son adversaire socialiste Dühring (photo) et s’est, à certains moments, intéressé à la littérature socialiste de son temps. Nolte constate cependant qu’il y a des rapprochements possibles à faire entre l’œuvre de Nietzsche et celle de Marx. Ces rapprochements seraient les suivants: commune hostilité à l’idée figée, mièvre et déconnectée de «civilisation» (au sens que donnent les Lumières à ce terme); même intérêt pour la «résurrection de la nature» (le retour au dionysiaque chez Nietzsche), oblitérée par les ratiocinations éthérées des juristes et par les raisonnements mécaniques, seuls posés comme «rationnels»; commune hostilité au principe de la division du travail et à la politique économique du «laisser faire»; même valorisation de l’homme comme membre de sa propre espèce (Gattungsmensch) contre l’individu détaché et sans plus aucun lien; dans ce sens, Nietzsche écrit: «La fabrique règne; l’homme devient rouage»; comme Engels, Nietzsche déplore amèrement la massification par l’urbanisation, laquelle entraîne l’apathie généralisée et pousse les foules dans une hâte qui ne s’interrompt jamais.

Nolte ne pense pas que Nietzsche ait lu Marx, bien qu'il aurait lu son adversaire socialiste Dühring (photo) et s’est, à certains moments, intéressé à la littérature socialiste de son temps. Nolte constate cependant qu’il y a des rapprochements possibles à faire entre l’œuvre de Nietzsche et celle de Marx. Ces rapprochements seraient les suivants: commune hostilité à l’idée figée, mièvre et déconnectée de «civilisation» (au sens que donnent les Lumières à ce terme); même intérêt pour la «résurrection de la nature» (le retour au dionysiaque chez Nietzsche), oblitérée par les ratiocinations éthérées des juristes et par les raisonnements mécaniques, seuls posés comme «rationnels»; commune hostilité au principe de la division du travail et à la politique économique du «laisser faire»; même valorisation de l’homme comme membre de sa propre espèce (Gattungsmensch) contre l’individu détaché et sans plus aucun lien; dans ce sens, Nietzsche écrit: «La fabrique règne; l’homme devient rouage»; comme Engels, Nietzsche déplore amèrement la massification par l’urbanisation, laquelle entraîne l’apathie généralisée et pousse les foules dans une hâte qui ne s’interrompt jamais. Face aux manifestations patentes d’un déclin général de l’Europe et de l’humanité toute entière, Nietzsche exprime une certaine confiance, critique toutefois, dans le Reich bismarckien car il est devenu, après 1871, la principale puissance militaire européenne, qui a mis en place des lois antisocialistes (avant de créer un socialisme solide au sein de l’Obrigkeitsstaat prusso-allemand ce qui ne fut réalisé qu’après que Nietzsche ait sombré dans l’inconscience) et qui pratique une politique hostile aux ingérences vaticanes au sein d’un Reich, pour une bonne part luthérien; Rome souhaitait le faire imploser pour que se constitue une moitié catholique et une autre moitié protestante (le mouvement «Los von Rom»).

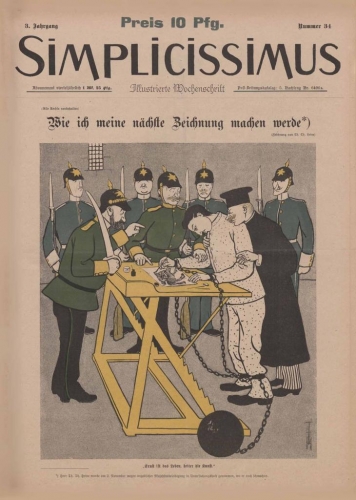

Face aux manifestations patentes d’un déclin général de l’Europe et de l’humanité toute entière, Nietzsche exprime une certaine confiance, critique toutefois, dans le Reich bismarckien car il est devenu, après 1871, la principale puissance militaire européenne, qui a mis en place des lois antisocialistes (avant de créer un socialisme solide au sein de l’Obrigkeitsstaat prusso-allemand ce qui ne fut réalisé qu’après que Nietzsche ait sombré dans l’inconscience) et qui pratique une politique hostile aux ingérences vaticanes au sein d’un Reich, pour une bonne part luthérien; Rome souhaitait le faire imploser pour que se constitue une moitié catholique et une autre moitié protestante (le mouvement «Los von Rom»).  L’anti-militarisme allemand, anarchisant, satirique, socialiste et conservateur tout à la fois, de l’ère bismarckienne puis wilhelminienne, s’est exprimé dans la riche tradition des cabarets et des revues satiriques. Il n’est pas anti-patriotique ni même pacifiste: il veut une armée plus professionnelle, des officiers mieux formés même au niveau académique (ce à quoi s’emploiera le Général Hans von Seeckt après 1918); ces auteurs de satires et animateurs de cabarets politisés s’opposent plutôt à une armée et à un corps d’officiers (insuffisamment formés) qui est caricaturale. Ils doivent plus à Nietzsche qu’à d’autres auteurs, hostiles par pacifisme ou par impolitisme à la chose militaire.

L’anti-militarisme allemand, anarchisant, satirique, socialiste et conservateur tout à la fois, de l’ère bismarckienne puis wilhelminienne, s’est exprimé dans la riche tradition des cabarets et des revues satiriques. Il n’est pas anti-patriotique ni même pacifiste: il veut une armée plus professionnelle, des officiers mieux formés même au niveau académique (ce à quoi s’emploiera le Général Hans von Seeckt après 1918); ces auteurs de satires et animateurs de cabarets politisés s’opposent plutôt à une armée et à un corps d’officiers (insuffisamment formés) qui est caricaturale. Ils doivent plus à Nietzsche qu’à d’autres auteurs, hostiles par pacifisme ou par impolitisme à la chose militaire.  La pensée plastique, mouvante, démasquante de Nietzsche pouvait, pour tous ces contestataires de la bonzification de la social-démocratie en Allemagne, en Italie ou en Belgique (les pays où Michels -photo- a vécu, participant aux initiatives socialistes), être bien plus utile et surtout plus galvanisante que le pilpoul des idéologues sans envergure ou des avocats marrons qui tentaient de compenser leur extrême médiocrité en se posant comme les défenseurs raisonnables (et donc stérilisateurs) d’un peuple qu’ils méprisaient profondément, qu’ils infantilisaient dans leur pâle imaginaire et auquel ils vendaient leurs salades insipides. A cette médiocrité, que constituait la bonzification des cadres socialistes d’avant 1914 (la Verbonzung de Michels), s’ajoutait l’élément utopique qu’était et est resté l’internationalisme (ou l’universalisme ou la panmixie de nos jours): cette lubie idéologique, indéracinable chez les bonzes, idéologues et avocats, conduisait à sacrifier les intérêts directs du peuple concret pour préserver des chimères sans ancrage temporel ou spatial. On ne peut créer un socialisme, qui soit réellement au service du peuple, que si l’on entend le réaliser dans un cadre précis, un cadre national ou régional ou autre, selon les circonstances réelles, en excluant la démesure des projets internationalistes qui ne pourront jamais mobiliser les moyens nécessaires pour établir cette utopie globale.

La pensée plastique, mouvante, démasquante de Nietzsche pouvait, pour tous ces contestataires de la bonzification de la social-démocratie en Allemagne, en Italie ou en Belgique (les pays où Michels -photo- a vécu, participant aux initiatives socialistes), être bien plus utile et surtout plus galvanisante que le pilpoul des idéologues sans envergure ou des avocats marrons qui tentaient de compenser leur extrême médiocrité en se posant comme les défenseurs raisonnables (et donc stérilisateurs) d’un peuple qu’ils méprisaient profondément, qu’ils infantilisaient dans leur pâle imaginaire et auquel ils vendaient leurs salades insipides. A cette médiocrité, que constituait la bonzification des cadres socialistes d’avant 1914 (la Verbonzung de Michels), s’ajoutait l’élément utopique qu’était et est resté l’internationalisme (ou l’universalisme ou la panmixie de nos jours): cette lubie idéologique, indéracinable chez les bonzes, idéologues et avocats, conduisait à sacrifier les intérêts directs du peuple concret pour préserver des chimères sans ancrage temporel ou spatial. On ne peut créer un socialisme, qui soit réellement au service du peuple, que si l’on entend le réaliser dans un cadre précis, un cadre national ou régional ou autre, selon les circonstances réelles, en excluant la démesure des projets internationalistes qui ne pourront jamais mobiliser les moyens nécessaires pour établir cette utopie globale.  Le clivage au sein de la social-démocratie allemande peut s’expliquer, à nos contemporains des années 2020, en opposant deux figures aux positions diamétralement différentes : Franz Mehring et Bruno Wille (photo). Mehring a lutté dans les années 1890 pour que Nietzsche n’ait plus aucune influence sur les raisonnements des intellectuels socialistes. Bruno Wille dirigeait les jeunes du parti sous l’appellation de «Die Jungen». Ces derniers accusaient le parti d’être «accommodationniste» et de s’embourgeoiser (de s’aligner sur les avocats), de se contenter de faire du parlementarisme, de s’ossifier (la Verknochung de Michels), de tout miser sur le fonctionnement d’une bureaucratie qui s’éloignerait très rapidement des préoccupations des masses, qui, elles, sont toujours au bord de la pire des précarités. Wille et ses amis, dans leurs critiques, se sont toujours explicitement référés à Nietzsche, philosophe permettant, disaient-ils, de déployer en permanence une créativité qu’étouffait la bureaucratie.