vendredi, 24 octobre 2025

La biographie de Carl Gustav Jung, le grand chamane

La biographie de Carl Gustav Jung, le grand chamane

L'auteure du volume, Paola Giovetti, dirige la revue historique Luce e Ombra, organe de la Fondation Bibliothèque Bozzano-De Boni de Bologne

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/125477-la-biografia-di-carl-gus...

La biographie de Jung pour les Edizioni Mediterranee

La biographie de Jung pour les Edizioni Mediterranee

Paola Giovetti est une auteure prolifique, spécialisée dans les thématiques liées à la recherche psychique. Elle dirige la revue historique Luce e Ombra, organe de la Fondation Bibliothèque Bozzano-De Boni de Bologne. Il ne pouvait donc manquer, dans sa vaste bibliographie, un volume dédié à C. G. Jung. Son dernier ouvrage, Carl Gustav Jung, le grand chamane. Une biographie, vient tout juste de paraître auprès des Edizioni Mediterranee. (Pour commander : ordinipv@edizionimediterranne.net, Tél.: ++39 6 323 54 33). Il s’agit d’un travail organique, exhaustif, qui donne au lecteur un accès approfondi, non seulement à la biographie extérieure du psychanalyste suisse, mais révèle aussi les traits saillants de sa vie intérieure et de son parcours “réalisatif”.

Mme Giovetti montre une connaissance peu commune de la bibliographie critique consacrée à Jung, dont l’interprétation est menée avec une pertinence argumentative et une force de persuasion faites d’insistances ininterrompues. Elle s’attarde, ce qui constitue le principal mérite du volume, sur des aspects jusque-là tus, de la personnalité de Jung, exposée dès l’enfance au mystère de la vie. La reconstruction biographique est minutieuse, soutenue par une documentation abondante et une prose captivante qui rend la lecture agréable, comme c’est généralement le cas dans l’historiographie biographique anglo-saxonne.

Pour parler comme Prezzolini, Jung fut vraiment “un fils du 20ème siècle” (1875-1961), dont il vécut les tragédies et les élans intellectuels. Selon moi, pour entrer dans le vif du sujet, il est utile de commencer par le récit d’un rêve d’enfance du grand intellectuel, rapporté par l’auteure. Jung vit, dans cette expérience onirique, une prairie verte où « s’ouvrait une fosse sombre très profonde [...] en laquelle on descendait par un escalier raide [...]; au fond, il trouva un drap vert pareil à celui d'une tente » (p. 27), au-delà duquel, dans une salle, se trouvait un trône doré surmonté d’un tronc de chair et de peau, avec un grand œil dans la partie supérieure. Il s’agissait du « phallus rituel, symbole de vie et de puissance, que l’on trouve à l’origine de nombreuses religions de l’antiquité » (pp. 27-28).

Dès l’enfance, Jung, donc, pressentit sa mission “chamanique” : connaître, par la résolution de l’ombre, le Soi, auquel on accède par l’intégration de la personnalité. Les chamans, rappelle Eliade, ont toujours œuvré, dans leurs voyages périlleux dans les “multiples états de l’être”, au bénéfice de leurs semblables, révélant que, dans la physis, tout est animé, en relation perpétuelle, dans une perspective, pour le dire avec Evola, de transcendance immanente. La même tâche que Jung se fixa face à l’humanité désorientée du 20ème siècle.

Ce n’est pas un hasard si Giovetti évoque la possible filiation familiale du Suisse avec J. W. Goethe, pour lequel Carl manifesta, dès sa jeunesse, une évidente harmonie de vision, notamment pour les œuvres scientifiques du poète (appréciées, entre autres, par Rudolf Steiner).

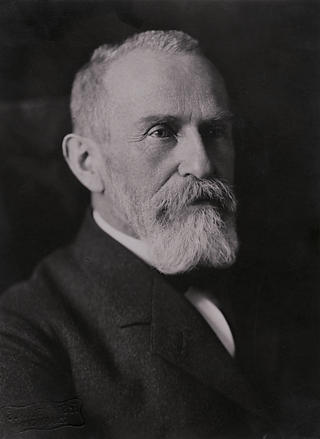

Jung aurait voulu faire une carrière en archéologie, mais des raisons familiales l’incitèrent à étudier la médecine et à se consacrer à la psychiatrie. Poussé par le professeur Bleuler (photo), il consacra sa thèse à la psychologie et à la pathologie des phénomènes occultes. Jung participa activement aux expériences médiumniques de sa cousine, H. Preiswerk. Lui-même vécut d’ailleurs des expériences paranormales dans les maisons où il habitait : il entendit des “explosions” provenant des bibliothèques et vit un couteau se briser mystérieusement en quatre parties. Cet objet fut soigneusement conservé par le savant jusqu’à la fin de ses jours. Le savant suisse était étranger à tout dogmatisme, en particulier vis-à-vis des phénomènes mentionnés, à tout préjugé positiviste, niant la possibilité de l’impossible. Il rencontra Freud, qui le choisit comme élève préféré et comme possible successeur.

Jung aurait voulu faire une carrière en archéologie, mais des raisons familiales l’incitèrent à étudier la médecine et à se consacrer à la psychiatrie. Poussé par le professeur Bleuler (photo), il consacra sa thèse à la psychologie et à la pathologie des phénomènes occultes. Jung participa activement aux expériences médiumniques de sa cousine, H. Preiswerk. Lui-même vécut d’ailleurs des expériences paranormales dans les maisons où il habitait : il entendit des “explosions” provenant des bibliothèques et vit un couteau se briser mystérieusement en quatre parties. Cet objet fut soigneusement conservé par le savant jusqu’à la fin de ses jours. Le savant suisse était étranger à tout dogmatisme, en particulier vis-à-vis des phénomènes mentionnés, à tout préjugé positiviste, niant la possibilité de l’impossible. Il rencontra Freud, qui le choisit comme élève préféré et comme possible successeur.

Paola Giovetti reconstitue leur relation, relevant que la cause de leur dissension n’était pas uniquement d’ordre théorique. Jung ne supportait pas le pansexualisme dogmatique du père de la psychanalyse, qu’il considérait comme un échappatoire de nature compensatoire à la dimension religieuse rejetée par l’athée Freud. Toutefois, dans la rupture, un rôle important fut joué aussi par leurs “équations personnelles”. Ce fut “l’assassinat du Père” Freud qui mit Jung en confrontation directe avec l’inconscient.

Ce moment historique fut très difficile pour le psychologue des archétypes, qui réussit à surmonter la crise grâce à une figure féminine de grande importance pour sa vie, Tony Wolff (ci-contre). Jung, avec cette patiente et élève, eut une liaison passionnée que sa femme Emma parvint à tolérer grâce à l’amour sincère qui la liait à Carl. D’ailleurs, la confrontation avec l’“éternel féminin” selon Goethe joua toujours un rôle déterminant pour Jung, comme en témoigne la relation avec Sabine Spielrein, discutée par Giovetti.

Ce moment historique fut très difficile pour le psychologue des archétypes, qui réussit à surmonter la crise grâce à une figure féminine de grande importance pour sa vie, Tony Wolff (ci-contre). Jung, avec cette patiente et élève, eut une liaison passionnée que sa femme Emma parvint à tolérer grâce à l’amour sincère qui la liait à Carl. D’ailleurs, la confrontation avec l’“éternel féminin” selon Goethe joua toujours un rôle déterminant pour Jung, comme en témoigne la relation avec Sabine Spielrein, discutée par Giovetti.

L’animus masculin et l’âme féminine doivent s’intégrer pour parvenir à la coincidentia oppositorum alchimique. L’intérêt de Jung pour l’alchimie, développé suite à la lecture du Mystère de la fleur d’or, est essentiel pour comprendre la psychologie analytique: « La nigredo des alchimistes correspond à la confrontation avec l’Ombre […] L’albedo […] correspond à la rencontre avec l’archétype de l’âme pour le mâle et l'archétype de l’animus pour la femelle […] la rubedo représente la rencontre avec l’archétype du Soi » (p. 125).

La lecture du Livre rouge, composé de textes écrits en calligraphie gothique et de dessins, parmi lesquels de nombreux mandalas, clarifie la dimension imaginale, loin d’être centrée sur le logos, de la pensée jungienne, et symbolise le parcours existentiel et spirituel du psychothérapeute. Jung a tout mis en évidence dans la construction de la Tour de Bollingen, à laquelle il a travaillé personnellement, témoignage architectural de son univers de référence. Un cosmos silencieux face à l’approche casuistique, mais qui se révèle par l’approche analogique et synchronicique : « Le concept de synchronicité […] désigne la correspondance significative d’événements sans relation causale entre eux » (p. 157). Jung était homo religiosus: grâce à l’intégration acquise, il put conclure une interview, dans la dernière période de sa vie: «Je n’ai pas besoin de croire, je sais!» (p. 207).

La lecture du Livre rouge, composé de textes écrits en calligraphie gothique et de dessins, parmi lesquels de nombreux mandalas, clarifie la dimension imaginale, loin d’être centrée sur le logos, de la pensée jungienne, et symbolise le parcours existentiel et spirituel du psychothérapeute. Jung a tout mis en évidence dans la construction de la Tour de Bollingen, à laquelle il a travaillé personnellement, témoignage architectural de son univers de référence. Un cosmos silencieux face à l’approche casuistique, mais qui se révèle par l’approche analogique et synchronicique : « Le concept de synchronicité […] désigne la correspondance significative d’événements sans relation causale entre eux » (p. 157). Jung était homo religiosus: grâce à l’intégration acquise, il put conclure une interview, dans la dernière période de sa vie: «Je n’ai pas besoin de croire, je sais!» (p. 207).

Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il grande sciamano. Una biografia (= Le grand chamane. Une biographie), Edizioni Mediterraneo, 210 pages, 19,50 euros.

14:05 Publié dans Livre, Livre, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl gustav jung, psychanalyse, archétypes, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Écrire un commentaire