lundi, 04 octobre 2021

Laibach : l'idéologie en musique

Andrey Korneev : Le projet Laibach n'est pas seulement une expression des idées d'un état particulier, mais une auto-identification avec l'état.

Laibach : l'idéologie en musique

par Andrey Korneev

Ex: http://arcto.ru/article/1653

Objectif : provoquer le maximum d'émotion collective et déclencher la réaction involontaire des masses.

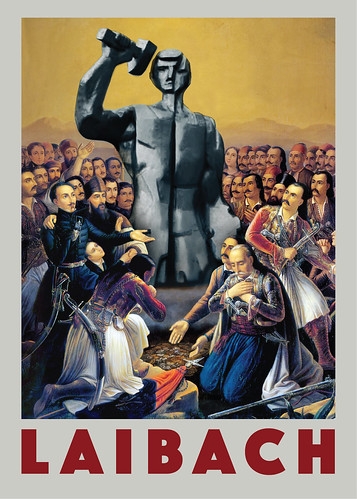

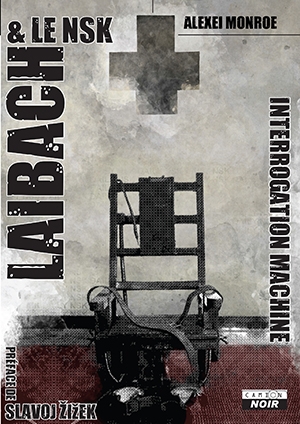

En explorant le thème de l'influence mutuelle de l'idéologie et de l'art l'un sur l'autre, il est impossible d'ignorer un phénomène de la musique moderne comme Laibach. Ce groupe a fait l'objet de nombreux écrits, les analyses les plus significatives ayant été réalisées par Alexey Monroe dans son livre sur le NSK (Neue Slowenische Kunst) et par Slavoj Žižek. Dans cet article, j'aimerais aborder plus en détail la question de l'influence des idéologies politiques sur la musique ; un art qui diffuse un contenu politique peut-il être considéré comme de l'art, et Laibach est-il un tel traducteur ?

En explorant le thème de l'influence mutuelle de l'idéologie et de l'art l'un sur l'autre, il est impossible d'ignorer un phénomène de la musique moderne comme Laibach. Ce groupe a fait l'objet de nombreux écrits, les analyses les plus significatives ayant été réalisées par Alexey Monroe dans son livre sur le NSK (Neue Slowenische Kunst) et par Slavoj Žižek. Dans cet article, j'aimerais aborder plus en détail la question de l'influence des idéologies politiques sur la musique ; un art qui diffuse un contenu politique peut-il être considéré comme de l'art, et Laibach est-il un tel traducteur ?

Il convient de noter que le groupe, étant un produit de l'ère postmoderne, fait inévitablement partie de cette culture dégradée, avec toutes ses caractéristiques inhérentes, y compris son rapport à la politique.

Julius Evola écrit à propos de cette relation: "L'une des expressions les plus typiques du désir de "neutralité" de cette nouvelle culture est l'opposition de la culture à la politique. On défend l'idéal de l'art pur et de la culture pure qui ne doit rien avoir en commun avec la politique. Les militants culturels qui défendent le libéralisme et l'humanisme culturel adoptent souvent la position inverse. Le type d'intellectuel ou d'humaniste qui s'oppose à tout ce qui a le moindre rapport avec le monde politique - l'idéal et l'autorité de l'État, la discipline rigide, la guerre, le pouvoir et la domination - est bien connu, refusant d'accepter la valeur spirituelle ou "culturelle" de ces idées. En conséquence, certains historiens de la culture s'efforcent de séparer catégoriquement l'"histoire culturelle" de l'"histoire politique", faisant de la première un domaine entièrement autonome.

Bien sûr, le pathos anti-politique et l'aliénation inhérents à la culture et à l'art "neutres" sont largement justifiés par la dégradation du champ politique, par le bas niveau auquel les valeurs politiques ont récemment glissé. Mais au-delà, il s'agit d'une certaine position de principe, grâce à laquelle plus personne ne remarque l'anormalité d'une telle situation, la "neutralité" étant devenue une caractéristique fondamentale de la culture contemporaine.

Afin d'éviter les malentendus, il convient de préciser que la situation inverse, qui doit être reconnue comme normale et créative, n'est pas celle où la culture est mise au service de l'État et de la politique (ici, comme ci-dessus, nous utilisons ce concept dans le sens moderne dégradé), mais une situation où une seule idée, qui incarne le symbole fondamental et central d'une société donnée, montre sa puissance et exerce simultanément une influence correspondante, souvent invisible, à la fois sur la sphère politique (avec toutes les conséquences inhérentes à la culture) et sur la société.

Étant donné l'absence totale de civilisations de type organique aujourd'hui et le triomphe presque sans équivoque des processus de désintégration dans tous les domaines de l'existence, une telle situation semble presque impensable, et la seule alternative, bien que fatale (puisqu'elle est elle-même fausse et pernicieuse), est soit une position "neutre" de l'art et de la culture, dépourvue de toute légitimation ou signification supérieure, soit le service de forces politiques vraiment bâtardes, comme dans les "régimes totalitaires", surtout ceux qui auraient été le cas.

Sur la base de cette alternative, on ne peut certainement pas attribuer à Laibach une position neutre, car les thèmes politiques émergent assez activement dans le travail du groupe. Mais peut-on les qualifier d'"acolytes de forces politiques bâtardes" ? Pas vraiment. Comme l'écrit Alex Monroe dans son livre, "LAIBACH applique le son/la force sous forme de terreur systématique (psychophysique) comme thérapie et comme principe d'organisation sociale.

Objectif : provoquer une émotion collective maximale et déclencher une réaction de masse involontaire.

Conséquence : soumission effective à la discipline d'un public rebelle et aliéné, éveillant un sentiment d'appartenance et d'engagement total à un Ordre supérieur.

Résultat : en obscurcissant son intellect, le consommateur est réduit à un état de remords abject, qui est un état d'aphasie collective, qui est à son tour un principe d'organisation sociale".

Ainsi, le projet de Laibach n'est pas simplement un exposant des idées de tel ou tel État, de telle ou telle idéologie, mais une auto-identification avec l'État, et un État totalitaire en plus. Cette identification a atteint son apothéose dans la transformation du Neue Slowenische Kunst en État NSK. Et puisque, selon Evola, à l'époque de la naissance du groupe et encore aujourd'hui, il n'existe aucun type organique de civilisation, mais seulement des forces politiques bâtardes qui dominent sous des "régimes totalitaires", qui se sont formés sous l'influence des théories du "réalisme marxiste" et du national-socialisme, en s'identifiant à ces régimes, les animateurs de Laibach ne sont pas des traducteurs et donc des serviteurs des idées diffusées, mais des acteurs qui jouent le rôle du personnage négatif et influencent le public en conséquence. Le jeu précis d'un acteur accepté comme un personnage peut être considéré comme de l'art, tandis que la propagande effrénée de toute idée politique par le biais de l'art relève de la vulgarité.

Nous devrions revenir à l'essence postmoderne de Laibach. Alexandre Douguine révèle ainsi l'essence du postmoderne : "Le postmoderne, en tant qu'étape radicalement nouvelle, repose sur le fait que le processus de négation (c'est-à-dire la modernité proprement dite) a épuisé son contenu, son sens. Il n'y a plus rien à nier (du moins en Occident, où la modernité en tant que programme a été conçue et mise en œuvre). Le prémoderne est épuisé, excédentaire, il n'y a donc plus rien à moderniser, et le moderne perd son sens. De cette manière, le postmoderne restaure ce qui a déjà été épuisé pour le démolir à nouveau et ridiculiser ses valeurs. Le travail de NSK consiste précisément à restaurer le matériel qui doit être supprimé, désactivé ou rendu implicite pour que le système puisse continuer à fonctionner sans problème dans le présent. L'essence postmoderne de l'association est également remarquée par l'historien de l'art slovène Tomas Breitsch : "Ils ont identifié la croix et le trophée de chasse, le grand art et le kitsch, l'avant-garde et le Biedermeier... Pourtant, IRWIN (un groupe d'artistes travaillant pour la NSK) est totalement attaché à la réalité fonctionnelle de l'ensemble. La performance est leur style car ils savent qu'il n'y a pas besoin d'y croire car elle convainc le spectateur par la force".

Nous devrions revenir à l'essence postmoderne de Laibach. Alexandre Douguine révèle ainsi l'essence du postmoderne : "Le postmoderne, en tant qu'étape radicalement nouvelle, repose sur le fait que le processus de négation (c'est-à-dire la modernité proprement dite) a épuisé son contenu, son sens. Il n'y a plus rien à nier (du moins en Occident, où la modernité en tant que programme a été conçue et mise en œuvre). Le prémoderne est épuisé, excédentaire, il n'y a donc plus rien à moderniser, et le moderne perd son sens. De cette manière, le postmoderne restaure ce qui a déjà été épuisé pour le démolir à nouveau et ridiculiser ses valeurs. Le travail de NSK consiste précisément à restaurer le matériel qui doit être supprimé, désactivé ou rendu implicite pour que le système puisse continuer à fonctionner sans problème dans le présent. L'essence postmoderne de l'association est également remarquée par l'historien de l'art slovène Tomas Breitsch : "Ils ont identifié la croix et le trophée de chasse, le grand art et le kitsch, l'avant-garde et le Biedermeier... Pourtant, IRWIN (un groupe d'artistes travaillant pour la NSK) est totalement attaché à la réalité fonctionnelle de l'ensemble. La performance est leur style car ils savent qu'il n'y a pas besoin d'y croire car elle convainc le spectateur par la force".

La question qui reste posée est de savoir pourquoi les idéologies auxquelles Laibach s'intéresse et répond de manière appropriée sont devenues obsolètes, et comment le groupe va continuer à se développer en fonction de la modernisation des idéologies. Žižek affirme que, dans la pratique, l'idéologie totalitaire développée a abandonné sa prétention à la vérité: "Elle n'est plus prise au sérieux, même par ses auteurs: son statut n'est que celui d'un moyen de manipulation, exclusivement externe et instrumental; sa charte n'est pas affirmée par sa véracité, mais par la simple violence extraterritoriale et la promesse de bénéfices. De toutes les idéologies jamais "jouées" par le groupe, il n'y en a qu'une - le libéralisme - qui continue à consumer les masses avec son prétendu non-totalitarisme. Elle vainc ses ennemis non pas par la force ouverte mais en agissant de manière plus subtile. Par conséquent, le groupe doit développer de nouvelles mesures adéquates d'identification à celui-ci afin d'avancer sur la voie de la créativité. Le fait que Laibach soit en plein désarroi est confirmé par leur hiatus de 7 ans, de 2006 à 2014, par le fait qu'ils se tournent vers des matériaux de musique classique non conventionnels (l'album LAIBACHKUNSTDERFUGE), par l'écriture des bandes originales des films Iron Sky, qui sont une parodie d'un nazisme déjà hors de propos, par leurs voyages en Corée du Nord, dont le "communisme" devient progressivement quelque chose d'exotique même dans le monde moderne.

L'émergence d'une idéologie différente, prétendument formée, est peu probable dans un avenir proche, de sorte que la résistance de Laibach à un régime totalitaire mais déjà libéral est toujours pertinente. Espérons donc que l'album "Spectre" de 2014 sera une nouvelle étape dans le développement et l'intensification de la "terreur systématique (psychophysique) comme thérapie". Ou un moment où ils repensent leurs tactiques pour une résistance plus active et plus subtile.

L'émergence d'une idéologie différente, prétendument formée, est peu probable dans un avenir proche, de sorte que la résistance de Laibach à un régime totalitaire mais déjà libéral est toujours pertinente. Espérons donc que l'album "Spectre" de 2014 sera une nouvelle étape dans le développement et l'intensification de la "terreur systématique (psychophysique) comme thérapie". Ou un moment où ils repensent leurs tactiques pour une résistance plus active et plus subtile.

13:23 Publié dans Musique, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nsk, neue slowenische kunst, totalitarisme, musique, laibach, slovénie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Noomachie selon Douguine: le logos de l'Allemagne

La Noomachie selon Douguine: le logos de l'Allemagne

Entretien entre Alexandre Douguine et Natella Speranskaya

Ex: http://platonizm.ru/content/vtoraya-beseda-o-nomahii-logos-germanii

Natella Speranskaya : En prévision de notre conversation philosophique, je voudrais vous demander de définir le Logos dans le contexte de la Noomachie. Il existe une soixantaine de significations du mot grec λόγος. Lorsque vous parlez du Logos d'Apollon, du Logos de Dionysos, du Logos de Cybèle, enfin du Logos de l'Allemagne, quel sens donnez-vous à ce concept ?

Alexander Dugin : C'est la chose la plus importanteque d'y donner sens. À l'origine, l'utilisation du terme Logos était intuitive, et sa signification a été progressivement clarifiée au cours du développement du modèle des trois Logos et de son application à l'étude de cultures et de civilisations concrètes. S'il y a 60 définitions du Logos, ma définition sera la 61ème: car nous devons parler du terme Logos dans le paradigme des trois Logos et dans le contexte de la Noomachie. La règle du cercle herméneutique s'applique ici: je ne me contente pas de prendre le concept du Logos et de l'appliquer à autre chose, mais je prends le contexte - culturel, religieux, philosophique, politique, historique, mythologique, etc. - Je prends le contexte - culturel, religieux, philosophique, politique, historique, mythologique, etc. - comme un tout et j'y délimite les champs correspondant aux trois Logos, en y rapportant tout le reste, créant ainsi une matrice herméneutique. Cette matrice herméneutique est primordiale par rapport aux différentes branches de l'épistémologie. Et il convient de mieux l'étudier avant de le mettre en relation avec les 60 significations du terme Logos, appartenant nécessairement à d'autres contextes et champs herméneutiques. Par conséquent, la définition du 61ème Logos n'est possible que sur la base de l'ensemble du contexte noomachique et dans le cadre du paradigme des trois Logos. Le sens que nous attribuons au terme Logos est secondaire dans ce contexte. Pour nous, le Logos est sciemment pensé dans le contexte des trois Logos, bien que dans In Search of the Dark Logos nous ayons commencé avec une compréhension plus approximative du Logos. Lorsque nous avons découvert, à côté du Logos clair d'Apollon et du Logos sombre de Dionysos, le Logos noir de Cybèle, la notion même de Logos s'est trouvée considérablement modifiée. La recherche du Logos obscur, le Logos de Dionysos, était elle-même dirigée vers un domaine spécial où les normes habituelles de la rationalité classique étaient qualitativement modifiées: déjà le Logos obscur révélait quelque chose d'illogique en soi, incorporant inclusivement à la fois la raison et la folie. Par conséquent, les deux Logos ont également changé l'idée de la nature du Logos, pour autant que nous acceptions de reconnaître Dionysos comme l'expression du Logos. Ce serait en soi la 61ème définition du Logos, car le Logos de Dionysos n'exclut pas l'irrationnel, mais l'inclut. L'apparition du Logos noir de Cybèle comme arrière-plan, mettant en valeur le Logos sombre de Dionysos, modifie encore les thèmes du Logos. Les platoniciens refusaient catégoriquement de reconnaître une quelconque ontologie ou logique à la Mère. Platon parle de la Matière reconnaissable au moyen de la "pensée bâtarde", λογισμός νοθός. Mais pour lui, c'est quelque chose d'opposé au Logos - non pas simplement déviant (comme dans le cas de Dionysos), mais précisément radicalement et complètement illogique. Nous, par contre, dans la construction de la topique noologique, nous avons pris cela pour un Logos spécial - le Logos noir de la Grande Mère. Ainsi, la 61ème définition du Logos a encore été modifiée et, si vous voulez, compliquée.

Natella Speranskaya et Alexandre Douguine.

Plus précisément, le Logos est la polarisation du Mental, Νοῦς, l'Esprit, Nus contient les trois Logos comme ses sections. Ils résident en Lui simultanément. Mais chacun d'eux, pris séparément, en dehors de l'Esprit-Nus, forme un axe sémantique universel, un rayon dirigé de l'Esprit vers l'extérieur de celui-ci. Ainsi, les trois pôles de l'esprit unique constituent trois axes sémantiques du monde ou, si l'on veut, trois univers spécifiques qui s'interpénètrent holographiquement les uns dans les autres, créant partout un champ de tension sémantique. C'est Noomakhia - la guerre de l'esprit. Ce n'est pas une guerre des esprits, car l'esprit est un; c'est une guerre des pôles de l'esprit, implicite à l'intérieur et explicite à l'extérieur, c'est-à-dire dans la zone des phénomènes, des existences, de l'âme, de la vie, du mouvement et des concrétisations. Ainsi le Logos est un axe sémantique, un rayon, un modèle herméneutique d'interprétation, revendiquant l'exclusivité et la domination, c'est-à-dire le pouvoir. Par conséquent, il y a une guerre mortelle entre les Logos. Elle prédétermine la structure du monde, de l'esprit et de l'histoire.

Natella Speranskaya : Vous commencez votre livre "Le Logos de l'Allemagne" par la considération de la profonde vision eschatologique du monde des anciens Germains et notez la similitude entre la bataille de Ragnarök et la Titanomachie grecque. Dans les deux cas, il s'agit d'une confrontation entre des dieux et des puissances chthoniennes, mais si la Titanomachie se termine par la victoire des dieux de l'Olympe et le rejet des Titans dans le Tartare, le Ragnarök se termine par la destruction du monde. Même les dieux ne sont pas épargnés par le Ragnarök. "Je crois à l'ancien dicton germanique : tous les dieux doivent mourir", a écrit Friedrich Nietzsche. Qu'est-ce qui explique, selon vous, une différence aussi marquée entre la perception des anciens Germains et celle des anciens Grecs sur l'événement métahistorique qu'est la bataille ?

En revanche, il existe une autre vision de la μαχία grecque (où l'on inclut toutes les batailles: Titanomachie, Gigantomachie, Tiphonia), et elle est présentée dans l'ouvrage "De la vie des idées" de F. F. Zelinsky. Le penseur décrit la bataille "eschatologique" de l'Olympe et des puissances chthoniennes comme la bataille entre l'Esprit (Zeus) et la Terre. La vision originale de cette bataille - déjà dans la religion de Zeus avant la Réforme - était absolument identique à celle des anciens Germains. Tous les dieux sont morts. Et ce n'est qu'après l'arrivée en Grèce du culte d'Apollon, venu de l'Est, que la religion de Zeus a été réformée : les dieux de l'Olympe sont devenus les vainqueurs de la Terre et ont gagné l'immortalité. Le "crépuscule des dieux" n'est pas arrivé. C'est choquant, car quel que soit notre sentiment sur le triomphe des dieux et le renversement des titans/géants, nous ne pouvons nous défaire de l'idée que les choses étaient à l'origine bien différentes. Comment, exactement ? Comme décrit dans l'Edda?

En revanche, il existe une autre vision de la μαχία grecque (où l'on inclut toutes les batailles: Titanomachie, Gigantomachie, Tiphonia), et elle est présentée dans l'ouvrage "De la vie des idées" de F. F. Zelinsky. Le penseur décrit la bataille "eschatologique" de l'Olympe et des puissances chthoniennes comme la bataille entre l'Esprit (Zeus) et la Terre. La vision originale de cette bataille - déjà dans la religion de Zeus avant la Réforme - était absolument identique à celle des anciens Germains. Tous les dieux sont morts. Et ce n'est qu'après l'arrivée en Grèce du culte d'Apollon, venu de l'Est, que la religion de Zeus a été réformée : les dieux de l'Olympe sont devenus les vainqueurs de la Terre et ont gagné l'immortalité. Le "crépuscule des dieux" n'est pas arrivé. C'est choquant, car quel que soit notre sentiment sur le triomphe des dieux et le renversement des titans/géants, nous ne pouvons nous défaire de l'idée que les choses étaient à l'origine bien différentes. Comment, exactement ? Comme décrit dans l'Edda?

Alexandre Douguine : L'eschatologie et les mythes eschatologiques représentent un champ symbolique extrêmement complexe, saturé de sémantique multidimensionnelle. En général, le scénario eschatologique est unifié : d'abord, la Lumière se dresse sur les Ténèbres, puis les Ténèbres commencent à écraser la Lumière jusqu'à ce qu'elle soit presque éteinte, et après le triomphe momentané des Ténèbres, la Lumière éclate avec une vigueur renouvelée. Mais il s'agit, si vous voulez, d'une lecture dionysiaque de l'eschatologie. C'est un drame, une tragédie: mise à mort sacrificielle et résurrection. Il existe d'autres scénarios, comme celui, purement apollinien, dont parle Zelinski. Dans ce scénario, tout ce qui se passe dans le monde des phénomènes n'affecte pas l'Olympe, la vie pure des dieux. Le drame du monde ne change rien à l'éternité de la Lumière. Ici l'eschatologie n'est pas totale, elle est importante pour les êtres plongés dans le devenir, les dieux ne sont pas concernés. Enfin, le Logos de Cybèle considère la bataille finale, l'Endkampf, de la manière la plus sérieuse: la Grande Mère veut sérieusement renverser les dieux paternels du Ciel et établir à leur place le pouvoir chthonique de titans tyranniques. Les dieux sont immortels dans le scénario d'Apollon et se moquent des mortels. Les dieux meurent et ressuscitent, partent et reviennent dans le scénario de Dionysos, le drame devient ainsi l'expérience intérieure des dieux et l'eschatologie prend une signification métaphysique supplémentaire. Pour Cybele, les dieux doivent périr, le temps doit renverser l'éternité, et la terre doit brouiller le ciel.

Comment l'Edda voit-il l'eschatologie? Je pense que dans l'ensemble, à la manière dionysiaque, le Ragnarök est un drame intérieur des dieux (Ases et Vanes), mais la dernière bataille est suivie de la résurrection de Baldr et de la restauration du monde.

Natella Speranskaya : Vous faites là une remarque intéressante, à savoir que les anciens Germains pensaient au monde à partir de la position de la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction guerrière, et leur être même apparaît comme un être-en-guerre. Peut-être, justement pour cette raison, le pathos martial du discours philosophique d'Héraclite révèle-t-il son affinité avec le Logos germanique.

Comme nous le savons, la doctrine du prophète éphésien a été reprise par Martin Heidegger, il est devenu une figure centrale de la philosophie de Hegel. Nietzsche s'est référé à lui comme à son précurseur en considérant le monde comme un "jeu divin au-delà du bien et du mal" et Schleiermacher a soigneusement étudié son héritage. Cette affinité eidétique peut-elle être retrouvée aujourd'hui, ou les penseurs allemands modernes se sont-ils largement écartés de la vision du monde originelle ? Quand l'idée d'Héraclite selon laquelle la guerre est le "père de tout" a-t-elle cessé d'être déterminante pour l'identité allemande et quelle en a été la conséquence ?

Alexandre Douguine : Après 1945, il y a eu une rupture monstrueuse dans l'histoire allemande. Il ne s'agit pas seulement de la guerre perdue et de l'échec de l'idéologie nationale-socialiste. L'Allemagne se dirigeait vers le vingtième siècle comme le moment de son Ereignis, comme l'aboutissement de la dernière bataille, de l'Endkampf. Il s'agissait d'un mouvement vers la fin de l'histoire telle que la concevait Hegel - vers la fin allemande de l'histoire et vers un Nouveau Départ tel que le concevait Heidegger. Le fait que le national-socialisme d'Hitler ait été le sommet était déjà un résultat ambigu. Le fait que le national-socialisme d'Hitler ait perdu et se soit effondré a finalement achevé les Allemands. Aujourd'hui, l'Allemagne en tant que telle n'existe plus. Elle est enterré sous les ruines. Il n'y a donc pas de pensée ou d'espace pour la pensée à cet endroit. Ils ne peuvent ni se battre ni penser. Ils sont tout simplement interdits de bataille et de pensée. C'est pourquoi l'expression "ces jours-ci", en ce qui concerne l'Allemagne, signifie "après la fin du monde", "après la fin de l'histoire". De plus, après cette fin, alors que seule la lumière a cessé, les ténèbres continuent. Ce n'est plus l'Allemagne, mais son simulacre, une copie sans l'original. Je crois que sous les ruines allemandes, une vie secrète subsiste. Il serait stupide et vulgaire que l'histoire de l'Allemagne se termine avec Frau Merkel ou l'entreprise Siemens. Mais il n'y a pas non plus de base pour dire que tout ce qui est authentiquement allemand survit encore. Je préfère donc considérer l'Allemagne comme une sorte d'objet idéal: elle était, elle avait un sens, elle existe encore dans le monde des idées et dans ce monde des idées, elle émet une merveilleuse lumière fascinante. Mais dans le monde des phénomènes, l'Allemagne a disparu. Ce n'est ni par la terre ni par la mer que nous pouvons trouver notre chemin vers la véritable Allemagne. C'est devenu un mythe.

Natella Speranskaya : Quelle version de l'identité allemande proposait Hermann Wirth? Peut-on dire qu'il agit comme un penseur influencé par le Logos de la Grande Mère?

Alexandre Dugin : C'est une question intéressante. Wirth était en effet un partisan du matriarcat nordique. Il considérait la véritable culture archaïque du cycle de la Grande Mère, dont le noyau était constitué par les peuples blancs pré-indo-européens de l'Europe ancienne et de la Méditerranée (la dernière vague étant les Peuples de la Mer), et Wirt considérait les Indo-Européens avec leur patriarcat comme porteurs de l'esprit "asiatique". Parmi les peuples germaniques, Wirth lui-même a particulièrement distingué les Frisons (il était lui-même Frison), qui présentaient les caractéristiques les plus matriarcales. Plus tard, une version similaire du matriarcat de la vieille Europe a été défendue par Maria Gimbutas et Robert Graves. De manière révélatrice, dans l'Ahnenerbe, Carl Maria Wiligut a étudié les idées d'Evola et a admis qu'elles étaient trop masculines et misogynes, et allaient donc à l'encontre du matriarcat nordique dans l'esprit de Wirth. Mais il s'agit plutôt d'une mésaventure historique. Si Wirth a été influencé par le Logos de la Grande Mère, c'est d'une manière particulière. Il était darwiniste (et ce sont des matrizons typiques), et a sympathisé avec le communisme dans les dernières années de sa vie. Mais son matriarcat est tout de même très spécifique, tout comme son atlantidéisme. Ce matriarcat blanc représente un cas particulier tant parmi les expressions classiques du Logos de Cybèle que parmi les courants traditionalistes et conservateurs-révolutionnaires. Evola appelle Wirth lui-même son professeur avec Guénon et di Giorgio. Guénon a rédigé un compte rendu de ses écrits. Hermann Wirth, lui, a rassemblé une énorme quantité de matériel sur la paléo-épigraphie et a proposé sa propre méthode pour déchiffrer les plus anciens symboles, figures et hiéroglyphes. Il s'agit d'une contribution unique à l'histoire des religions, à l'ethnosociologie et à la paléolinguistique. Il me semble que l'étude des écrits de Wirth doit évoluer, et on peut être en désaccord avec ses conclusions finales et certains aspects de sa méthodologie (parfois, en effet, controversée).

Natella Speranskaya : Les vues des mystiques médiévaux allemands apparaissent comme une expression du paradigme apollinien de la pensée, et par conséquent ils "laissent tomber" l'élément de lutte qui était une partie intégrante, le cœur même des vues des anciens Germains (bien que Johannes Tauler soit une exception ici). Chez Meister Eckhart, on ne trouve plus un seul écho de la guerre eschatologique finale, le Ragnarök, ni de l'affrontement tendu entre les dieux et les puissances chthoniennes, ni de l'esprit germanique qui s'est emparé de la connaissance, de la couronne et de l'amour. Il n'y a pas d'obsession Dionysos/Odin dans ses enseignements, bien qu'il y ait certainement de l'extase (mais il s'agit plutôt d'un enthousiasme apollinien). C'est là, comme vous le soulignez subtilement, que se déroule "la rencontre de Platon avec l'Allemagne". Mais où et pourquoi Dionysos s'en va-t-il ?

Eckhart appelle la plus haute des vertus le détachement, qui conduit à la pureté, la simplicité et l'immuabilité. L'immuabilité signifie l'impossibilité de transformation (une action véritablement dionysiaque). Et, bien sûr, le détachement lui-même fait sortir l'homme du conflit métahistorique de la bataille finale. Ainsi : Apollo sans Dionysos ?

Alexandre Dugin : Il me semble que tout est plus compliqué ici. La relation entre le Logos d'Apollon et le Logos de Dionysos est dialectique: Apollon et Dionysos sont étroitement liés. Si nous excluons complètement l'apollinien de Dionysos, il n'y aura pas de Dionysos; il se transformera en titan, en Adonis. Si nous privons Apollon de l'inclusivité et de l'ouverture dionysiaque, il représentera la mort sèche de la raison, c'est-à-dire non pas le divin, mais son simulacre mécanique. La relation entre Apollon et Dionysos est donc toujours une relation d'équilibre. Parmi les anciens penseurs présocratiques, seul Héraclite est, à mon avis, un philosophe purement dionysiaque. Et chez les apolliniens Platon et Plotin, si vous regardez de près, vous pouvez trouver de nombreux traits dionysiaques. Quant à Eckhart, il est sans doute apollinien, mais pas exclusivement: son idée de la naissance du Christ dans l'âme silencieuse est très subtile et dionysiaque, tragique. Le christianisme ne peut absolument pas être purement apollinien, car le dogme de l'Incarnation et les deux natures du Christ introduisent immédiatement une dialectique sacrée, une dualité intense.

Natella Speranskaya : Johannes Tauler considérait l'homme comme un être en trois parties: le premier homme (charnel), le deuxième homme (intérieur), le troisième homme (homme intérieur supérieur), ce qui recoupe la division en trois parties des gnostiques (hilik, psyché, pneumatique) et le tribhava des tantriques (pasha, vira, divya). Les trois hommes de Tauler appelés "âne", "serviteur" et "maître" ont probablement trouvé un écho dans la triade nietzschéenne "chameau"-"lion"-"enfant" également. Si je comprends bien, la triade de Tauler diffère de tous les modèles tripartites présentés ici, en ce qu'aucun des trois individus n'y atteint une domination absolue en tant que type, au contraire, les trois coexistent simultanément, étant dans un état de lutte permanente ? Si le gnostique est un gnostique, il ne peut devenir un psychique, et plus encore un pneumatique, qu'à la suite d'une profonde transformation intérieure. La triade de Tauler reste-t-elle toujours une triade, ou est-il possible qu'une des trois personnes - l'"âne", le "serviteur" ou le "maître" - la domine totalement ? En d'autres termes, cela signifie-t-il kêr, "tourner" ?

Alexandre Douguine : L'idée de Tauler développe une "doctrine des trois" complètement analogue à celle de Plotin, que Tauler ait ou non connu les traités de Plotin. Il aurait pu le savoir. Mais en tout cas, Tauler a exposé la doctrine des trois hommes - et surtout du troisième homme apophatique - avec la plus grande clarté. Il est important, en effet, que ces trois personnes soient coprésentes dans l'unique personne. De même que les trois Logos forment trois sections holographiques du monde. Les trois hommes Tauler sont la contrepartie anthropologique directe des trois Logos. Apollon, devenu "homme", apparaît comme un esprit. C'est l'homme noétique et intelligent de Plotin. Dionysos constitue l'âme humaine, avec son drame et sa dualité. Cybèle ne forme pas le corps, mais l'homme corporel, qui - théoriquement - peut être subordonné à l'âme et à l'esprit, mais peut aussi servir la Grande Mère, qui est capable de maîtriser l'homme corporel précisément en raison de sa corporéité. Cependant, la Grande Mère peut également étendre son influence à l'âme (à la deuxième personne) et même en frapper une troisième. Trois personnes luttent l'une contre l'autre. Le destin de l'homme est un équilibre dynamique et changeant entre le pouvoir et la puissance des trois hommes. Chez les personnes les plus élevées, la troisième personne a du pouvoir. Dans la majorité, le deuxième homme, l'homme-âme. L'homme noir est conduit par l'être de l'homme corporel. Mais les proportions peuvent changer. Et un aristocrate de l'esprit peut être soumis aux pouvoirs de l'âme et - moins souvent - à la force gravitationnelle du corps. Mais le commun des mortels peut aussi éveiller son homme intérieur et profond dans des situations particulières, bien qu'il s'agisse d'une situation exceptionnelle.

Natella Speranskaya : Quelle est la corrélation entre les trois hommes Tauler et les trois Logos ?

Alexandre Dugin : Je l'ai effectivement décrit dans la réponse précédente. Mais il était possible de considérer les chiffres de ces trois-là d'une manière légèrement différente. Le premier homme lui-même n'est pas encore un porteur direct du Logos de Cybèle. Il est proche de ses structures, il est certes titanesque, mais peut aussi être transformé par le Logos de Dionysos - également dans la sphère corporelle. Même chez le premier homme, Dionysos, l'étincelle secrète, peut prévaloir. La chair peut être transformée par le Logos de Dionysos et même se révéler au Logos d'Apollon. Il en va de même pour l'âme: elle gravite vers le domaine du dionysiaque, elle est dynamique et double. Le second homme gravite naturellement vers Dionysos, mais peut être éclairé par Apollon, être frappé par la flèche de l'éternité, ou, au contraire, être enchanté par les charmes de la matière et se disperser dans les labyrinthes de la chair. La taxonomie des trois Logos et l'anthropologie trichotomique de Tauler sont donc homologues, mais pas strictement et irréversiblement conjuguées.

Natella Speranskaya : Le sujet de la différence entre le Moyen Âge germanique et la Renaissance germanique en termes de métamorphose de la conscience est extrêmement intéressant pour moi. Vous dites que "l'émergence de la culture médiévale s'est accompagnée de la libération d'une nouvelle forme de conscience mystique". N'est-ce pas dû à l'émergence au premier plan d'une nouvelle figure, celle du magicien humain, qui se voit attribuer le statut d'homme divin (selon F. Yates) ? Cette figure, apparue pour la première fois chez Pic de la Mirandole, est également au cœur de l'enseignement d'Agrippa.

Alexandre Douguine : Oui. Le Moyen Âge a été dominé par l'apollonisme, qui est devenu de plus en plus sec, abrutissant, et à la fin il a commencé à muter imperceptiblement en son contraire, se transformant en un simulacre rationaliste et moraliste. Nous voyons cela dans la scolastique tardive. La Renaissance a mis l'homme dionysiaque au centre, ce qui a contribué à la fois à l'épanouissement du mysticisme et, aussi à son contraire, soit à la dégradation de l'humanisme vers le Nouvel Âge. Dans Le Logos latin, j'examine de plus près les liens entre la Renaissance et la modernité. Le magicien de la Renaissance est le porteur de l'imagination créatrice active, l'Imaginal, selon H. Corbin. Mais à l'époque moderne, il se transforme en scientifique, en inventeur, puis en athée et en sceptique, perdant complètement le pouvoir de transformation de l'âme libre et éclairée. Il se passe quelque chose de semblable dans le protestantisme allemand: repoussant la "théologie allemande" des mystiques rhénans, Luther en vient au rationalisme, et d'autres courants du protestantisme font des pas encore plus nets en direction de la modernité. Ainsi, dans la culture allemande, l'esprit de la Renaissance, transmis par les mystiques de la "Deuxième Réforme", de J. Böhme aux romantiques, coexistent avec le rationalisme et le profanisme qui se répandent à partir du noyau protestant. Le New Age en Allemagne était donc à bien des égards un phénomène archéo-moderniste: en surface, il y avait la norme du profanisme, dans les profondeurs vivait une tradition mystique. Dans le personnage de Faust, nous voyons les deux.

Natella Speranska : Comment la théologie des mystiques rhénans a-t-elle produit le phénomène de la Réforme allemande ? Comment s'est opérée la transition désastreuse du "troisième homme" de Tauler à un individu privé de "vision apophatique" ?

Alexander Dugin : C'est un point très intéressant. Dans la mystique rhénane (ou, par exemple, chez le philosophe anglais Wycliffe, précurseur de la Réforme européenne), lorsqu'on parlait de la troisième personne, on entendait quelque chose de semblable au Sujet radical, quelque chose qui se trouve dans un espace plus interne que l'homme intérieur lui-même. C'est précisément l'homme apophatique, le protagoniste de tout l'historicisme germanique, son centre secret. Le Sujet radical se trouve précisément à l'intérieur de l'homme, et non à l'extérieur de l'homme. Et il est l'instance principale. Mais il est important de savoir quelle quantité se trouve à l'intérieur. La troisième personne est à l'intérieur de la deuxième personne, et la deuxième personne est la personne intérieure. Si nous attribuons des propriétés de la troisième personne à la deuxième personne, c'est-à-dire simplement à la personne intérieure, il y aura une distorsion qualitative de l'ensemble du tableau anthropologique. Cela reviendrait à comprendre le sujet radical comme un sujet ordinaire. C'est ce qui s'est passé lors de la Réforme: Luther a opéré un glissement dans la triple anthropologie de la théologie allemande, de la troisième personne à la deuxième personne, mais en la dotant des qualités de la troisième personne. C'est la clé de la métaphysique protestante.

Natella Speranskaya : Vous écrivez que Boehme corrige les distorsions introduites par la Réforme allemande et ramène en fait la pensée protestante à sa source - l'enseignement des mystiques rhénans. Quelle a été, d'un point de vue noologique, l'essence principale de la "deuxième Réforme" ?

Alexandre Douguine : Böhme a essayé de rétablir les proportions que je viens de mentionner. Il a remarqué la distorsion des thèmes abordés par Luther et a essayé de revenir à la topologie de la mystique rhénane, mais déjà dans un nouveau contexte - la Renaissance. Chez Böhme, l'élément dionysiaque est plus développé que chez les mystiques rhénans. La relation entre la Renaissance et la Réforme est très complexe : elles apparaissent - du moins dans le nord de l'Europe - au même moment et leurs dirigeants sont parfois les mêmes individus. Mais dans le calvinisme, en tant que forme extrême du protestantisme, l'anti-Renaissance est complètement dominante, la Renaissance est biffée. Au contraire, une synthèse du protestantisme et de la Renaissance peut être discernée chez Boehme, et cela n'est possible que si la Réforme elle-même est comprise comme une continuation directe (et non déformée) de la théologie allemande.

Natella Speranska : Il est intéressant de noter que Goethe avait une approche difficile de la problématique du "démoniaque", le considérant non pas comme une force destructrice, mais plutôt comme une force créatrice et créative. Lors d'une conversation avec Eckermann, il a admis que le "démoniaque" ne peut être appréhendé par la raison, mais que la "nature démoniaque" est une force de vie par excellence, de sorte que tout cadre fixé par la vie lui semble trop restrictif et qu'il s'efforce de le dépasser. En réponse à la suggestion de son interlocuteur selon laquelle les caractéristiques démoniaques sont inhérentes à Méphistophélès, Goethe a objecté: "Méphistophélès est trop négatif, le démoniaque n'apparaît que dans une force active positive", - Faust était pour lui une nature démoniaque. En réfléchissant à l'œuvre majeure de Goethe, vous rapprochez les figures de Faust et de Méphistophélès, en les considérant comme deux dimensions anthropologiques au sein d'une seule et même personnalité et en y voyant une lutte acharnée entre le "deuxième homme" (Faust) de Tauler et le "premier homme" (Méphistophélès). Peut-on dire que dans cette lutte, l'élément positif, démoniaque, triomphe de l'élément destructeur, de l'esprit de négation (car Faust échappe finalement à Méphistophélès) ? Que pensez-vous du traitement particulier que Goethe réserve au "démoniaque" ?

Alexandre Douguine : Méphistophélès est l'image du Logos de Cybèle dans la transition vers l'âge moderne. Pas Cybèle elle-même, mais sa manifestation masculine, son consort, le corybant. Il ne s'agit pas seulement d'un "premier homme", d'un homme corporel, mais d'un sujet titanique spécial, pleinement éveillé et conscient de son pouvoir. Le diable et le démon sont des figures différentes. Le démon est la figure d'une divinité inférieure, réinterprétée par les chrétiens de manière strictement négative. Chez les néoplatoniciens et chez les Grecs anciens en général, le mot δαίμον signifiait simplement "divinité", mais le plus souvent du second ordre, par opposition à la divinité du premier ordre, le θεός. Le terme "diable", διάβολος, bien que grec, était un concept étranger aux Grecs. Littéralement, le diable est "condamnant", "procureur". Mais ce n'est pas du tout un démon - ni dans son origine ni dans sa fonction. Faust est bien le deuxième homme, mais il s'attribue le statut de "troisième", céleste et absolu. Dans cette conception, il occupe une position intermédiaire, qui le rapproche du domaine du démoniaque: dans ses relations avec le diable Méphistophélès, Faust clarifie la nature de son démonisme - s'il s'effondrera dans l'élément du titanique ou pourra décoller, étant revenu à la dimension supérieure - angélique. Goethe n'a pas résolu ce dilemme. Rationnellement, il voulait que Faust insiste, mais si l'on considère Goethe dans son contexte, en tant que porte-parole du destin de la modernité européenne, on voit la situation autrement - Faust a suivi le chemin de Méphistophélès, se dirigeant résolument vers l'abîme.

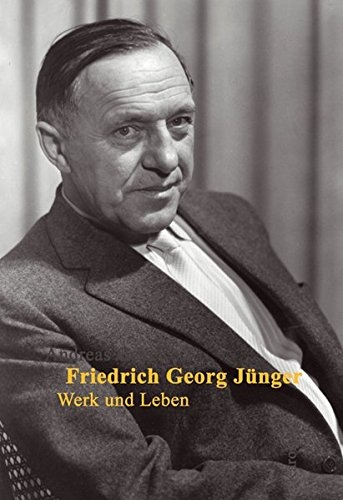

Natella Speranskaya : Friedrich-Georg Jünger pensait que Hölderlin était l'un de ceux qui avaient pénétré le champ de la créativité dionysiaque. La phrase choisie comme épigraphe d'Hypérion exprime peut-être le plus fidèlement l'essence dionysiaque des vues du poète allemand: "Non coerceri maximo contineri minimo, divinum est" (latin : ne connaître aucune mesure dans le grand, bien que ta limite terrestre soit incommensurablement petite, est divin). L'apollinien "rien sur mesure" est absent. Hölderlin attendait le retour du dieu Dionysos et ses derniers hymnes sont imprégnés de cette attente intime. Comment Hölderlin a-t-il vécu l'absence d'un dieu (et de dieux) ? Comment et pour quoi un poète vit-il dans un monde sans Dionysos, dans un "mode de l'abîme", ne connaissant toujours pas la mesure du grand ?

Alexandre Douguine : C'est la chose la plus importante: comment ceux qui sont dévoués au Sacré vivent-ils dans un monde d'où le Sacré est banni ? C'est la "nuit des dieux", la "grande dissimulation". Il ne peut s'agir d'une question purement théorique: comment être? Que faire? Avant de répondre, il faut bien se demander: à qui s'adresse-t-on, à qui parle-t-on? Heidegger a écrit quelque part: ce soir, la nuit est si noire que nous ne nous souvenons plus qu'il fait nuit, nous avons simplement oublié ce qu'est la lumière. Ainsi, seule une personne dont la nature n'appartient pas à la nuit peut souffrir du manque de lumière. Pour de telles personnes, Hölderlin ou Heidegger et leurs questions, leur douleur et leur drame ont un sens. Mais si nous avons affaire à des gens de la nuit, ils n'ont aucune idée de l'existence du soleil, ce sont des hommes-taupes. Seule une taupe peut croire au "progrès" quand tout s'effondre et prendre pour norme la pathologie ultime de la modernité. Au-delà des limites du brouillard aveugle commence un univers de douleur. Le départ des dieux en tant que drame personnel ne peut être vécu que par quelqu'un en qui une goutte de déité demeure malgré tout. C'est elle qui souffre et rend fou, qui fait réfléchir. Mais il n'y a pas de place pour Apollon dans la nuit. Apollon est le soleil, et sa disparition fait la nuit. Apollon est le soleil de midi, l'éternel midi dont parlait Nietzsche. Dans la "nuit des dieux", il ne reste que Dionysos, le dieu qui vit parmi les morts, le roi céleste qui descend aux enfers. C'est le dernier fil qui relie les enfants de la lumière au soleil disparu, caché. Friedrich-Georg Jünger a dit : la vie sans Dionysos n'est pas la vie. Ainsi, si un poète vit, ce n'est que la vie du dieu du vin et de la liberté.

Natella Speranskaya : Dans le poème Mnemosine, Hölderlin dénote la position particulière de l'homme mortel dans le monde : "Tout n'est pas en leur pouvoir,/ Pour les impies. Le mortel est plus proche / de l'abîme. Et c'est donc par eux / Que le virage est pris." Cette proximité immédiate de l'abîme confère à l'homme la capacité d'une transition métaphysique vers l'Autre, vers une nouvelle Hellas, la possibilité de passer de la "perte des dieux" à leur retour triomphal. Cela signifie-t-il que l'homme a pour mission de préparer l'apparition du dernier Dieu, et que l'homme, qui a entrepris cette mission, doit descendre dans l'abîme, comme Dionysos, et se faire volontairement déchirer par les titans ? N'est-ce pas dans cette disposition à être déchiré et testé par la mort que le Divin est compris dans toute son ouverture ?

Alexandre Douguine : Oui, il y a un mystère associé à l'homme. En comparaison avec les puissances supérieures, l'homme est insignifiant et pitoyable, mais Dieu s'est incarné dans l'homme. C'est une indication directe de la mission qui doit être remplie par l'homme. Il devait l'accomplir dès son apparition. Son accomplissement - son approche et sa déviation ainsi que les étapes de sa compréhension - constituent le contenu de l'histoire. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport au mystère de l'homme ? D'une part, nous l'avons complètement oublié. D'autre part, la chaîne dorée des grands penseurs, prophètes et mystiques nous a rapprochés de sa résolution finale - eschatologique. Je suis d'accord pour dire qu'un nouveau départ doit être justifié et initié par l'homme. Mais quel genre d'homme ? Il n'est évidemment pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, ni même l'homme qui apparaît aujourd'hui le plus souvent sous le nom d'"homme". Heidegger a parlé de "quelques-uns", Einzelne. Ce sont des êtres humains, mais tels que, face à eux, tous les autres ne sont pas humains. Ou vice versa : par rapport à l'humanité, ils sont autre chose. Et pourtant, ce sont des êtres humains. La cyclologie zoroastrienne définit notre époque comme un temps de séparation, vicharichen. Le "petit nombre" dont parle Heidegger doit se séparer de l'humanité, mais seulement pour incarner la nature même de l'humanité. L'espèce doit devenir un individu, une personnalité. C'est un paradoxe eschatologique. Les chiites la résolvent dans la figure du dernier Imam.

Natella Speranskaya : En posant la question des trois hommes de Tauler, j'ai d'abord établi un parallèle avec la triade nietzschéenne "chameau", "lion", "enfant", mais maintenant je m'intéresse à un autre parallèle : le dernier homme - l'homme le plus élevé - l'Übermensch. Le dernier homme que Nietzsche appelle la créature la plus méprisable, dont "l'espèce est aussi indestructible qu'une puce de terre" (cet homme vit le plus longtemps). L'homme le plus élevé, l'aristocrate de l'esprit, se tient au-dessus du dernier homme, et pourtant ce ne sont pas les hommes les plus élevés que Zarathoustra attendait dans les montagnes. Les hommes supérieurs n'ont pu s'élever qu'après la mort de Dieu, Zarathoustra se tourne vers eux, il veut partager avec eux la dangereuse doctrine de l'éternel retour du semblable, mais même eux pour lui ne sont "pas assez hauts et pas assez forts". Ces "lions rieurs", ces "convalescents" ne sont que les précurseurs du Surhomme, le pont et les étapes vers lui. C'est ainsi que Zarathoustra s'adresse à eux: "Vous, hommes suprêmes, que mes yeux ont rencontrés! Voilà mon doute en vous et mon rire secret: je suppose que vous appelleriez mon surhomme un diable ! Oh, j'en ai assez de ces plus hauts et de ces meilleurs, de leurs "hauteurs", je suis attiré vers le haut, vers l'avant, vers le surhomme !". Encore plus haut - loin des "convalescents" - vers le Surhomme, vers d'autres hauteurs, où l'air est plus libre et plus frais. S'agit-il d'un saut vers le "troisième homme" de Tauler et le dépassement final du "deuxième homme" ? Le "deuxième homme" doit-il périr, cédant la place au "vainqueur de Dieu et du Néant" ?

Alexandre Douguine : Les "quelques-uns" de Heidegger, les Einzelne de Heidegger, sont le peuple supérieur, se séparant du peuple noir. Mais ils ne représentent pas le Surhomme. Ils créent son environnement, son entourage, son cercle de gardes. Le surhomme est une espèce devenue une personne, c'est la découverte, le dévoilement du mystère de l'humain.

Natella Speranskaya : Friedrich-Georg Jünger a écrit que le début de l'ère du surhomme nietzschéen doit être recherché au 21ème siècle, et a appelé le surhomme un titan dans lequel la volonté de puissance domine. Heidegger a également noté les traits titanesques du Surhomme, le considérant comme l'incarnation de la techno. Comment abordez-vous l'interprétation de la figure du Surhomme, quelle est selon vous sa principale dualité ?

Alexandre Douguine : Le Surhomme peut être reconnu comme l'aboutissement de la Modernité. C'est ainsi que Heidegger l'a compris. Chez Nietzsche lui-même, un certain nombre de définitions et de métaphores fournissent la base de cette interprétation. Mais je pense qu'une autre interprétation de cette figure est également possible. Le Surhomme est l'expression pure de la nature sacrée de l'homme lui-même, dans son immanence. C'est le sujet radical. Il est caché dans le cœur de l'humanité alors que l'humanité elle-même est sacrée. Il se déplace à la périphérie lorsque l'humanité se transforme, se précipitant dans l'élément du titanic. Et enfin, il existe à côté de l'humanité - à l'écart de celle-ci - lorsque l'humanité tombe dans un abîme - comme c'est le cas actuellement. Le sujet radical peut être mis en corrélation avec le "troisième homme" de Tauler, l'homme apophatique. Et si par le Surhomme nous comprenons le Sujet radical comme une expression de la sacralité immanente - je souligne, immanente ! - alors la philosophie de Nietzsche s'ouvre sous un jour particulier.

Natella Speranskaya : Malgré toute l'inépuisabilité de ce thème, je ne peux éviter la question de l'éternel retour. À une époque, m'intéressant au symbolisme du cercle et de la roue, j'ai trouvé dans des sources anciennes des lignes qui m'ont laissée perplexe: "chez Orphée, les initiés aux mystères de Dionysos et de Chora prient": Une fin au cercle et un soupir de soulagement du mal" (Proclus), "[Les âmes] sont liées par le dieu démiurge méritant à la roue du destin et de la naissance, dont, selon Orphée, il est impossible de se libérer à moins de propitier ces dieux, "dont l'ordre de Zeus/ De se délier du cercle et de donner un répit au mal" aux âmes humaines" (Symplicius). Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la doctrine de l'éternel retour et Zarathoustra comme "intercesseur du cercle". Il y aurait probablement de nombreuses objections à une telle approche, car l'idée de l'éternel retour prend un sens négatif, devenant une sorte de doctrine de la captivité plutôt qu'une doctrine de la libération de cette captivité (déblocage du cercle). Comment abordez-vous personnellement la doctrine de Zarathoustra et quel univers noétique (Apollon, Dionysos, Cybèle) lui correspond pleinement, selon vous ? Il semblerait évident qu'il s'agit du Logos de Dionysos, mais le retour mystérieux de Dionysos et l'éternel retour de la même araignée sur le mur, du même passant, qui vous a frotté l'épaule dans le parc, du même matin, dont on se souvient avec une nouvelle tragique, ne sont pas la même chose. Où se trouve la ligne de démarcation entre l'éternel retour comme croyance grecque au mystère et l'éternel retour comme mauvais infini ?

Alexander Dugin : Une question très difficile. J'aborde le thème du "temps circulaire" dans le deuxième volume sur l'hellénisme avec l'exemple de Proclus. Le fait est que lorsque nous parlons de temps linéaire et de temps cyclique, nous opérons avec le critère de savoir si le phénomène se répète ou non. S'il se répète, alors nous avons une image de reproduction mécanique de la même chose. Si elle n'est pas répétée, nous avons une image de reproduction mécanique de la même chose. Si elle n'est pas répétée, alors à première vue, la vie devient plus intéressante. Mais l'absence de répétition n'est-elle pas exactement le même déterminant mécaniste ? Sans parler d'une théorie purement fataliste du progrès, pas très éloignée de la Prédestination de Calvin. Nous comprenons le temps circulaire et linéaire - et même spiral (combinant à la fois linéarité et cycle) comme quelque chose de matériel et d'objectif, qui existe en dehors et indépendamment de nous. Mais c'est une pure illusion absurde: la suggestion hypnotique du Logos noir. Le temps n'est pas extérieur au sujet, il est le sens du devenir, et donc de tout ce qui appartient au devenir. Le monde et nous-mêmes sommes le temps. Nous ne sommes pas en lui, mais lui est en nous, car nous sommes lui. Ainsi, au lieu du fétichisme du temps, nous devrions parler d'une situation de répétition ou de non-répétition, c'est-à-dire d'un événement. Tout se répète exactement jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se répète et pourquoi ? Lorsque nous connaissons le sens de la répétition, elle cesse de se répéter. Connaître, selon Parménide, c'est être. Si nous sommes ce qui arrive, nous ne sommes rien d'autre. Nous découvrons la dimension éternelle de ce qui se passe, nous découvrons le cœur du temps. Et la reproduction de la même chose perd son sens et sa nécessité. Tout se répète exactement jusqu'à ce que nous comprenions. Si nous ne comprenons rien du tout, tout se reproduira à l'infini. Mais dès qu'on comprend, ça s'arrête. Et quelque chose d'autre va commencer. Ainsi, le temps devient progressivement une échelle, une façon de monter verticalement sur les échelles de sens. Mais comprendre les événements, c'est se comprendre soi-même. Comme le temps, nous tournons autour de notre propre centre. Si nous comprenons le centre, si nous nous connaissons nous-mêmes, cette rotation s'arrêtera. Sinon, cela continuera encore et encore. Si le mouvement n'a aucun sens, il se transforme en immobilité et le temps devient espace, s'effondrant en matière. Cela aussi est une sorte de fin des temps. Dionysos est un devenir, qui se déploie autour du point d'éternité. Les titans sont ceux qui ne connaissent pas ce point, à qui ce point est inaccessible. Ainsi, dans la dimension titanesque, tout se répète comme dans le châtiment de Sisyphe, d'Oknos ou des Danaïdes. La nature titanesque de ce tourment a été décrite avec précision par Friedrich-Georg Jünger.

Natella Speranskaya : Si nous parlons de la fin de la civilisation européenne occidentale, est-il approprié de supposer que son nouveau départ sera lié à un retour aux sources, c'est-à-dire à l'antiquité ? La question ne porte pas sur la restauration de l'Antiquité en tant que type de culture, mais sur le retour à l'Antiquité en tant que force vive, donnant naissance à un certain nombre de paradigmes de vision du monde (jusqu'à présent, nous avons affaire à deux paradigmes : le paradigme antique proprement dit et le paradigme biblique). Une civilisation, ayant atteint le stade final de son déclin, peut-elle se tourner à nouveau, par exemple, vers l'idéal grec d'éducation et d'instruction - paideia (παιδεία), vers la conception aristotélicienne du vrai sage et des vertus dianoéthiques, qui sont l'imitation de l'activité des dieux ? Les grands philosophes allemands se sont tournés vers l'Antiquité comme une force vive: Nietzsche, Schelling, les frères Schlegel, Heidegger, Hegel, Werner Jaeger. L'Occident a-t-il une chance de percer vers un nouveau départ ou, à en juger par l'état actuel des choses, toute tentative est-elle sans espoir ?

Alexandre Douguine : J'aime la phrase de Curzio Malaparte: rien n'est perdu tant que tout n'est pas perdu. Je ne sais pas si l'Occident a une chance de retourner à l'Antiquité: les Modernes et les Postmodernes ont tout fait pour que cette chance n'existe pas - l'Antiquité et ses débuts ont été soumis à un véritable génocide. Et vous avez raison - les romantiques et philosophes allemands, ainsi que les figures de l'âge d'argent russe ont tenté, contre vents et marées, de préserver, maîtriser et développer cet héritage. Le vingtième siècle nous a montré l'effondrement de ces entreprises - et le triomphe de l'idéologie moderne la plus basse, la plus mesquine et la plus désespérée - le libéralisme. Le libéralisme, produit de l'esprit bourgeois anglo-saxon, est incompatible avec l'esprit de l'Antiquité; il n'y a rien de commun entre eux. La domination du libéralisme exclut donc tout dialogue avec l'Antiquité et, par conséquent, diabolise les sommets de la culture allemande. L'ouvrage de Karl Popper intitulé "La société ouverte et ses ennemis" est révélateur: il s'en prend non seulement à Platon, mais aussi à Aristote, rendant ainsi un verdict libéral sur l'Antiquité en tant que telle. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'une quelconque tentative de revisiter l'Antiquité, il ne faut pas se relâcher. La dignité humaine réside dans le fait que nous pouvons toujours dire oui et non à ce que nous voulons. Qu'ils nous tuent pour cela: notre liberté est plus importante, elle fait de nous des êtres humains. Un dialogue avec l'Antiquité est donc possible et nécessaire. Le fait qu'elle devienne une initiative révolutionnaire non-conformiste est d'autant mieux. L'histoire du monde est écrite par des solitaires courageux et intelligents, par quelques-uns. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas non plus les voir... Mais nous ne devons pas désespérer: nous devons faire de notre mieux, quel que soit le résultat. Un nouveau départ dans les circonstances actuelles n'est pas possible, mais il est nécessaire. Et c'est ce qui arrivera.

Natella Speranskaya : Il me semble extrêmement important de faire la distinction entre l'idée de l'État anti-bourgeois et anti-prolétaire d'Ernst Jünger et l'idée de l'État idéal de Platon. Dans les deux cas, nous voyons un triple modèle, avec la Gestalt comme base pour Ernst Jünger et l'ethos pour Platon. Jünger parle de trois classes principales: les dirigeants ascètes supérieurs, les personnes à la volonté active (une nouvelle aristocratie) et les personnes à la volonté passive. Chez Platon, ce sont: les souverains-philosophes (exactement au pluriel), les gardes, les artisans. Ernst Jünger se rapproche-t-il du modèle de l'État idéal de Platon ou, au contraire, s'éloigne-t-il de ce modèle pour aller dans une autre direction, se situant dans le paradigme de l'âge moderne ? Quelle est la principale différence entre eux ?

Alexander Dugin : Ernst Jünger, contrairement à son frère Friedrich-Georg, j'hésiterais à le classer comme platonicien. Je pense qu'Ernst Jünger chante l'État de façon purement titanesque, comme un triomphe de l'homme. Les gouvernants d'Ernst Jünger sont des technocrates. Ils sont déshumanisés, mais ils sont dépourvus de dimension métaphysique. Ils sont une élite chthonique. Les philosophes gardiens de Platon ne sont pas de simples ascètes, ce sont des spiritualistes, des contemplatifs. Ils se consacrent avant tout à la vérité, pas au pouvoir et encore moins à l'efficacité. Platonopolis et l'État du travailleur d'Ernst Jünger me semblent être des pôles opposés. J'ai longuement écrit à ce sujet dans le chapitre consacré à Ernst Jünger. La principale différence est la même qu'entre les dieux et les titans.

Natella Speranskaya : L'antagonisme des frères Junger, qui se manifeste le plus clairement dans leur attitude envers le titanique, m'a rappelé l'antagonisme des autres frères - l'apollinien Giorgio de Chirico et le titanique Andrea de Chirico (Alberto Savinio). Il est probable qu'au vingtième siècle, le mythe des jumeaux ne change pas de caractéristique fondamentale, et qu'une fois de plus, nous assistons à une confrontation, une bataille - cette fois-ci une bataille de vision du monde - entre les Olympe et le titan Othrys. Comment Friedrich-Georg Jünger a-t-il décrit l'ère des titans ? Comment, en revanche, Ernst Jünger l'a-t-il évalué ?

Alexander Dugin : Friedrich-Georg Jünger était clairement sur le côté opposé au titanisme. Ernst Jünger était fasciné par le titanisme de la modernité, mais uniquement dans sa version déshumanisée. Ernst Jünger a connu différentes périodes; parfois, il s'opposait lui aussi à la Gestalt du Travailleur, appelant à un exode des villes vers les forêts, etc. Mais les deux frères Jünger étaient parfaitement conscients du sous-texte mythologique de notre époque: la montée des titans, le triomphe d'Othrys. Friedrich-Georg Jünger l'a vu comme un désastre. L'attitude d'Ernst était plus complexe et moins distincte. Les frères Chirico sont beaucoup plus éloignés; André était plus généralement un sataniste libéral.

Natella Speranskaya : Georg Heym, le chanteur de la décadence, de la paix morte et de la décadence, selon votre lecture, voit le monde à travers les yeux d'un homme mort. Dans le poème "Morgue", dont vous citez la traduction dans "Logos Deutschland", les lignes suivantes attirent l'attention : "Nous, descendants d'Icare, aux ailes blanches,/ Jadis, nous rugissions dans la tempête bleue de lumière,/ Nous entendons encore chanter les immenses tours,/ Mais ici, nous avons été écrasés par le grondement dans la mort noire." La paix dont parle Heym n'est-elle pas constamment le résultat d'une angoisse existentielle, d'une soif irrépressible de s'élever, comme le légendaire Icare, vers la lumière du jour, qui a transformé ses ailes en ombres ? Les morts dans le monde de Heym ne sont-ils pas des "déchus" dont le déclin personnel a coïncidé avec celui d'une époque ? Enfin, quelle est l'essence du "crépuscule de l'humanité" ?

Alexandre Douguine : Le crépuscule de l'humanité est une conséquence directe du crépuscule des dieux. L'optimisme humaniste des débuts (les ravissements et les espoirs d'Icare), qui se réjouissait de la liberté acquise par les hommes qui avaient renversé le trône de Dieu, n'a pas duré longtemps. Très vite, l'homme a découvert qu'il avait soit créé une idole à la place de Dieu, un simulacre, le Léviathan de Hobbes, soit qu'il avait perdu pied et s'était effondré. L'homme voulait vivre une vie réelle, afin que personne d'en haut ne le limite, mais il s'est retrouvé dans l'élément de la mort. Ceux qui aiment la vérité, comme Heym ou Gottfried Benn, l'ont reconnu et ont accepté la mort comme leur destin. Le crépuscule de l'humanité est devenu pour eux un milieu de vie particulier - et poétique.

Natella Speranska : Selon Aristote, la philosophie commence par l'émerveillement. Martin Heidegger, qui a cru bon d'ajouter qu'ayant commencé par l'émerveillement, elle s'est terminée par l'ennui, est d'accord avec lui. Friedrich Nietzsche propose sa propre version du "commencement": la philosophie commence par la consternation. Le dernier disciple du dieu Dionysos affirme que les philosophes modernes ne sont plus capables de nous effrayer véritablement. Se pourrait-il que la nouvelle tentative d'exposer des significations dangereuses, d'effrayer plutôt que de surprendre les penseurs, soit le saut vers un Autre commencement ? Les philosophes de l'Autre doivent-ils s'engager dans une direction où la peur ne fait que croître, où l'abîme exige non seulement le regard mais le regard d'aigle ? Qu'est-ce qui est le plus effrayant - penser aux rêves de Chronos ou contempler son réveil ? L'effroi peut-il briser les chaînes de plomb de l'ennui ?

Alexandre Douguine : Les chaînes de l'ennui, comme vous le dites, sont aussi un mur de protection. Une personne qui s'ennuie est capable de rendre ennuyeux tout ce qui est destiné à la surprendre ou à l'effrayer. Selon Heidegger, il n'y a rien de plus ennuyeux que le processus de satisfaction de la curiosité. Il me semble que rien ne peut plus aider l'homme - ni l'horreur, ni le plaisir, ni la tentation, ni l'angoisse. Le cœur de l'humanité s'est refroidi. Mais la conclusion à en tirer se trouve chez les "quelques-uns": il faut simplement s'écarter, aucune forme de dialogue n'est plus productive. Le grand ennui ou la paix de la vie engloutiront toutes les aspirations. Une telle humanité est indigne et incapable de philosophie, quoi qu'on en fasse. Mais ce n'est pas grave. Le paradis a besoin de philosophie: les anges et les esprits, et selon Heidegger, même les dieux, ont besoin de personnes pour s'adonner à la philosophie - la pensée est le monde vital des êtres supérieurs. Les philosophes prennent une part active au déroulement de ce monde de la vie. Même les dieux peuvent être étouffés par la stupidité.

Natella Speranskaya : Quelle place occupe le "crépuscule des dieux" dans l'espace scandinave et quels auteurs ont réussi à percevoir et à refléter la Götterdämmerung le plus subtilement dans leur œuvre ?

Alexander Dugin : Je pense que toute la culture allemande est une culture de la Götterdämmerung. La culture scandinave, notamment. J'ai cité certains des auteurs les plus célèbres et les plus exemplaires du "Logos allemand" - Ibsen, Strindberg, Hamsun, etc. Mais la clé du logos scandinave, je pense, est Swedenborg.

Natella Speranskaya : En parlant de la culture néerlandaise, on ne peut ignorer une grande figure comme Benedict Spinoza. J'ai toujours été étonné que Novalis le qualifie d'"enivré de Dieu" et que Goethe lui voue une véritable admiration. Schelling a écrit un jour à Hegel qu'il était devenu spinoziste et, surtout, que sa philosophie naturelle était essentiellement "le spinozisme de la physique" (et même dans la période post-philosophie naturelle, Schelling continue à suivre la pensée de Spinoza) ; Hegel s'est souvent tourné vers lui; le grand Nietzsche vénérait Spinoza (il l'appelait "le sage le plus pur"); Heine le considérait comme son idole. Vous démêlez le phénomène Spinoza et soutenez que sa philosophie a été adoptée par les collégiens comme "un paradigme métaphysique pour unir l'humanité dans le contexte de projets messianiques millénaires, où l'eschatologie protestante était étroitement liée à l'eschatologie juive". Pourquoi ce paradigme était-il si attrayant pour les meilleurs esprits d'Europe ? Quel Logos a guidé la pensée de Spinoza et, en définitive, de quel dieu ce philosophe s'est-il "enivré" ?

Alexandre Douguine : Spinoza est sans équivoque un porteur du Logos de Cybèle. Peut-être le plus vif et le plus parfait, le plus coloré et le plus expressif. Il a reconnu l'essence de la modernité comme une immanence autoréférentielle. La fascination de Spinoza est une fascination pour la nature même de la Modernité - et prise dans une formulation brute et claire. La philosophie de Spinoza est l'expression pure du Logos noir, la forme ultime d'une vision du monde chthonique matriarcale dépourvue de toute velléité de transcendance. Il est l'analogue moderne d'Anaxagore et de la philosophie naturelle ionienne en général.

Natella Speranskaya : Vous voyez Carl Gustav Jung comme une incarnation de l'archétype suisse, plus encore, vous trouvez en lui un "Dasein suisse". Quelles sont ses caractéristiques de base et comment le Chetveric de Jung correspond-il au modèle des trois Logos ?

Alexander Dugin : Carl Gustav Jung incarne le rôle de la Suisse dans le contexte européen : un espace où les opposés trouvent un équilibre. Le quaternion de Jung vise à réconcilier toute opposition noologique - y compris l'opposition fondamentale entre les deux Logos masculins (Apollon et Dionysos) et le féminin (Cybèle). Jung observe à juste titre que la triade représente le modèle patriarcal exclusif, la verticale et l'axe de la domination masculine. Il veut lui-même l'équilibrer avec le quatrième pôle, qui est l'expression pure du féminin, de la terre, des ténèbres et de la matière. En théologie, Jung parle essentiellement de réintégrer la figure du mal, le Diable, dans le contexte sacré de la Déité. En psychologie, cela ne signifie pas l'exclusion du côté sombre de la personnalité, mais son inclusion dans la structure globale. Une telle initiative, extrêmement révélatrice de la géographie sacrée de la Suisse, et intéressante sur le plan méthodologique, contredit la noologie - en tant que paradigme des trois Logos. L'idée de réconcilier les trois Logos entre eux et de compléter ainsi la Noomachie ne peut venir qu'à l'esprit de la Grande Mère. L'arrêt de la guerre sera simplement le fait de sa victoire. Cela signifierait également la fin du modèle trifonctionnel indo-européen. Mais on ne peut pas le reprocher à Jung : il suit la phénoménologie des processus psychiques en observant les cas typiques des patients européens de l'âge moderne. Quels autres motifs dominants pourrait-il y découvrir ! Si nous vivons à l'époque de la toute-puissance de la Grande Mère, il est naturel qu'elle veuille à un moment donné légaliser sa présence dans les grands courants de pensée - notamment en théologie - en revendiquant le statut de Quatrième Hypostase.

13:01 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, allemagne, philosophie, pensée allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le caractère unique et la signification du cosmisme slave en tant que contribution à la Nouvelle Renaissance

Barbara Krygier

Le caractère unique et la signification du cosmisme slave en tant que contribution à la Nouvelle Renaissance

Ex: https://ateney.ru/old/pol/pol006.htm

Aujourd'hui, nous sommes conscients de l'existence d'une multitude de grandes cultures qui ne se réduisent pas à la culture européenne. En son temps, la culture européenne avait un caractère missionnaire, elle s'est largement répandue sur les autres continents et la conviction de son rôle primordial et spécial, de sa valeur extraordinaire et de son caractère incontestable s'est longtemps établie. Aujourd'hui, elle connaît une crise profonde car ses axiomes fondamentaux sont remis en cause, surtout les soi-disant grands piliers de la science. Comme nous le savons, au cours des deux cents dernières années, cette culture a été fondée précisément sur la science, sur le scientisme, sur le rationalisme.

Par exemple, des paradigmes tels que le matérialisme, le mécanisme, l'objectivisme et autres sont aujourd'hui mis à mal. En retour, l'expérience culturelle nous vient d'autres régions. De la science, ou plus largement de la culture orientale - un intérêt pour la dimension spirituelle. Bien sûr, il ne faut pas dire que cet intérêt n'existait pas dans l'espace européen, mais à un moment donné, il est passé au second plan, précisément à cause de la domination du rationalisme et du matérialisme. Dans les cultures orientales, de nombreuses formes de spiritualité ont survécu parce qu'elles n'ont pas été éradiquées par la science.

Par exemple, l'église chrétienne catholique s'est révélée plus rationalisée et formalisée que l'église chrétienne orthodoxe, où des couches plus profondes subsistent, impliquant un contact personnel avec Dieu et un rôle légèrement différent pour le clergé. L'influence de la spiritualité tibétaine est très importante aujourd'hui. À la suite de l'occupation du Tibet par la Chine et de la dispersion des moines des monastères tibétains dans le monde, des enseignements tels que le Dzogchen ou la voie Shambhala ont été assimilés à la culture occidentale par le biais de l'enseignement des écritures tibétaines. Cette tradition s'est retrouvée sur le bon terrain parce qu'elle répondait à un besoin existant, extrêmement fort, "évincé" du champ de la conscience par le matérialisme.

Nous pouvons dire qu'il y a eu un phénomène d'anthropo-réductionnisme dans la culture occidentale, c'est-à-dire une incapacité à prendre en compte la multidimensionnalité de l'homme dans sa structure, et encore moins dans son développement. C'est surtout l'admiration pour le rationalisme qui triomphe. La simple possession de la raison par l'homme était considérée comme une si grande valeur et prérogative qu'on en oubliait que l'homme est une structure dynamique extrêmement complexe et que son chemin dans la vie doit être basé sur le développement constant de la conscience. En même temps, le niveau de développement de la conscience disponible change parce que les conditions dans le monde, les conditions dans la biosphère, les conditions de développement de la noosphère changent. En d'autres termes, le stade actuel de développement de la biosphère conduit par conséquent au développement de la noosphère.

Pendant ce temps, la conscience de notre culture est toujours dominée par des schémas de pensée dépassés. Il semble donc totalement injustifié de s'accrocher à de vieux concepts européens métrifiés. Ils sont non seulement conservateurs mais aussi régressifs. Lors du Congrès européen sur l'universalisme, qui s'est tenu à Varsovie en août 2003, certains participants sud-américains ont attiré l'attention sur l'eurocentrisme persistant et le manque de compréhension des problèmes humains et mondiaux à l'échelle planétaire. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider à élargir nos horizons ?

La référence pour le mythe du futur pourrait être le cosmisme slave, contenant l'idée de l'homme comme porteur de la conscience cosmique et co-créateur responsable de l'évolution du Cosmos.

Le cosmisme - c'est l'idée pour le 21e siècle, seulement il faut l'extraire des traditions cosmologiques déjà développées et souvent oubliées. Il s'agit de le décrire d'une manière nouvelle, de le rendre compréhensible et passionnant. Mais en fait, elle existe, elle est contenue dans le cosmisme slavo-ruthénien. Elle est là chez Nikolai Roerich, chez Konstanty Tsiolkovsky, chez Vladimir Vernadsky, et au-delà du slavisme, chez Teillard de Chardin, qui parle en fait de l'époque de la planétarisation, et non de la mondialisation.

Tsiolkovsky et Vernadsky

La mondialisation, comme on peut le voir, est une idéologie basée avant tout sur l'économisme et l'accumulation du capital. La planétarisation, en revanche, est censée nous faire prendre conscience de notre œcuménisme, de notre maison, qui est la Terre et, plus largement, le Cosmos. Dans une telle perspective, nous accueillerons tous les problèmes de l'environnement, les problèmes de l'écologie, ainsi que notre mission humaine. Alors, il deviendra clair pour tout le monde que nous sommes ensemble une espèce humaine, que nous formons un tout, que nous sommes le même phénomène, un sens de la mission commune avec les autres nations, avec les autres États, deviendra apparent. La coopération gagnera en importance, sans domination ni lutte désespérée et impitoyable, sans cette course à la meilleure place, à l'accès aux matières premières, à la domination, à l'utilisation du travail des autres, etc. Bien sûr, il est compréhensible que l'on doive être le meilleur, mais pas au prix de l'anéantissement du concurrent, mais en s'améliorant soi-même et en acquérant des compétences organisationnelles et de l'influence.

Montrer de nouvelles perspectives - c'est notre rôle. Nous en revenons à la question de savoir comment montrer cette idée, qui la diffusera ? Qui la formulera correctement ? Parce que l'idée est déjà mûre, elle a juste besoin d'être montrée, présentée. Nous devons la rendre légitime, compréhensible et convaincante. Il faut en faire une réponse aux questions fondamentales de l'homme contemporain. Je crois qu'elle sera en mesure de mettre de l'ordre dans toutes les controverses, dans toutes les tensions destructrices actuelles, et de les rendre plus raisonnables. Il est compréhensible qu'il puisse y avoir des tensions, de la compétitivité aussi, une certaine lutte ou même de la concurrence. C'est naturel, car cela crée un climat spécifique d'aspiration, d'action, de tension créatrice, qui est souhaitable et nécessaire, mais qui ne doit pas conduire à l'anéantissement, à la destruction mutuelle. Il faudrait au moins le dire clairement, c'est-à-dire porter une appréciation morale claire sur ce qui se passe actuellement, à savoir la destruction des nations au nom de l'établissement d'un ordre fondé sur l'économisme, sur la domination, sur une idée dérivée d'un mécanisme désormais obsolète. D'autant plus que ce mécanisme a déjà été mis à mal car injustifié. C'est une construction de la pensée qui a été discréditée, et cela aurait déjà dû être porté à la connaissance du public.

Le cosmisme, en revanche, nous fait prendre conscience de la dimension planétaire, et plus encore, de la dimension cosmique, qui, dans notre vision du monde, doit être combinée, ou plutôt harmonisée, avec le microcosme, c'est-à-dire avec la dimension humaine.

En fait, ils se rencontrent de manière naturelle, car la dimension humaine et la dimension cosmique sont une seule et même chose, seule l'option est différente, le point de vue est différent, le chemin d'investigation est différent. Mais le sens est le même, car, comme nous le montre la psychologie intégrale et transpersonnelle, si nous explorons notre moi intérieur, si nous allons au fond de notre être, nous nous retrouvons dans le cosmos, car à travers nos sentiments profonds et notre perception multidimensionnelle, nous trouvons un lien personnel avec le cosmos, notre appartenance, notre participation, notre plénitude. Il devient alors évident que nous faisons partie de ce grand tout et que nous fonctionnons comme son reflet, son réflexe.

Le développement de la conscience nous conduit à la connaissance de notre propre nature et nous nous rapprochons maintenant de sa compréhension. Toutes les découvertes modernes concernant la nature de la vie : biochimique, électromagnétique, lumineuse nous amènent à comprendre le lien avec le cosmos. Toutes les formes, comme si nous voulions dire tangibles, connues de nous, assimilables, sont des formes précisément manifestées, elles ont certaines formes. À travers ces formes, nous ne pouvons souvent pas voir la nature des choses, mais notre connaissance s'accroît précisément de telle sorte que nous la comprenons de mieux en mieux. Dans cette compréhension, des formulations adéquates et précises peuvent nous aider. Actuellement, nous sommes à un stade où nous nous concentrons pour créer l'interprétation conceptuelle nécessaire. Une circonstance favorable est que nous avons des outils dans notre culture, dans la culture slave, dans la culture russe, dans le cosmisme russo-slave.

Il faut souligner que l'idée de cosmisme ne peut en aucun cas être une extension linéaire de la ligne civilisationnelle classique, car il est nécessaire de transformer complètement les façons de penser et de voir la réalité.

Le paradigme mécaniste, qui a été imposé jusqu'à présent comme un "parapluie" même à divers concepts nouveaux et naissants, entrave fondamentalement leur développement et les réduit à leur propre opposé. En attendant, ce qui est en jeu ici, c'est un changement profond, consistant à prendre conscience de la nécessité de changer la vision du monde, et avant tout, de changer la perception et la compréhension de son propre rôle, c'est-à-dire celui de l'homme, en tant qu'espèce et des possibilités qu'il possède déjà. Et je ne parle pas ici de capacités technologiques, mais avant tout de capacités perceptives et créatives.