jeudi, 21 août 2025

Le vagabond entre deux mondes - Horst Mahler est mort

Le vagabond entre deux mondes

Horst Mahler est mort

Arne Schimmer

Source: https://aufgewacht-online.de/der-wanderer-zwischen-den-we...

Selon une déclaration de Rainer Langhans, icône de 68 récemment portraituré dans le journal « Die Welt », la militante politique de gauche Beate Klarsfeld lui aurait récemment dit à propos de Horst Mahler : « Horst continue simplement à chercher. La négation de l'Holocauste par Horst Mahler, il l'a apprise de nous, nous lui avons appris à provoquer. C'est nous qui lui avons appris à forcer les gens à discuter. Horst pense que le dialogue nécessaire n'a pas lieu ». C'est une interprétation originale de la fin de la vie de Horst Mahler.

À première vue, la vie de l'ancien avocat a été marquée par de grands bouleversements. Né le 23 janvier 1936 à Haynau, en Silésie, Horst Mahler appartenait encore à une génération qui a vécu les bombardements, l'expulsion des Allemands de l'Est et la division du pays par les puissances victorieuses. En 1945, sa mère s'est enfuie avec ses trois fils dans la zone d'occupation soviétique. Après son retour de captivité aux États-Unis, son père Willi a exercé pendant quelques années comme dentiste à Dessau-Roßlau avant de mettre fin à ses jours en 1949. Cet événement extrêmement traumatisant a sans doute profondément marqué Horst Mahler.

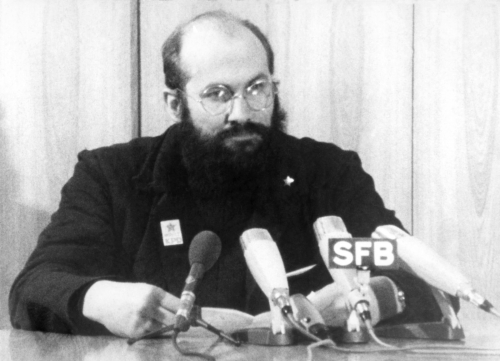

Après ce choc, la famille s'installe à Berlin-Ouest. C'est là que Mahler obtient son baccalauréat (Abitur) au printemps 1955, major de sa promotion, et commence des études de droit à la Freie Universität au semestre d'été suivant. À cette époque déjà, il s'intéressait de près à la théorie communiste et finit par devenir léniniste. Il interprétait l'œuvre de Lénine « L'État et la révolution » comme un acquittement « de toute culpabilité collective », comme Mahler le remarquait rétrospectivement en 1977. Après un bref intermède au sein de la corporation étudiante « Thuringia », il adhère au SPD en 1956, puis trois ans plus tard à l'Union socialiste allemande des étudiants (SDS). Après avoir obtenu son deuxième examen d'État, toutes les portes s'ouvrent à lui sur le plan professionnel. Il est considéré comme le futur avocat vedette de Berlin-Ouest, notamment parce qu'il est le premier avocat allemand à obtenir gain de cause devant la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg en 1966. Mais la même année, à la demande personnelle de Rudi Dutschke, il commence à agir en tant qu'avocat de la nouvelle opposition extraparlementaire de gauche en formation.

Fondation et dissolution de la RAF

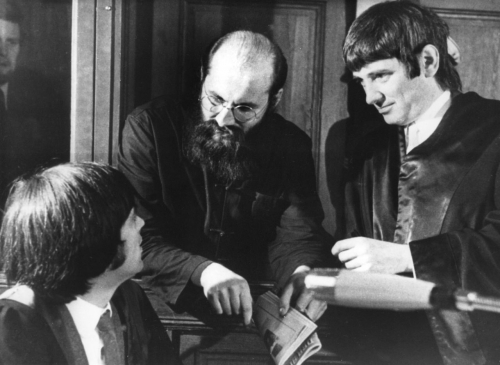

Au cours des années suivantes, il est devenu le représentant juridique par excellence du mouvement de 1968 et a pris en charge un nombre presque incalculable de procès, souvent sans être rémunéré. Avocat charismatique qui faisait régulièrement des salles d'audience sa tribune politique, il a sans doute contribué autant que Rudi Dutschke à l'image du mouvement. Mahler s'est notamment fait connaître en tant qu'avocat – aux côtés du futur ministre fédéral de l'Intérieur Otto Schily – de Gudrun Ensslin et Andreas Baader dans le procès pour les incendies criminels dans des grands magasins, qui a captivé l'attention de toute la nation en 1968 et est considéré comme un élément important de l'histoire de la Fraction armée rouge (RAF).

Mais pourquoi ce virage vers le terrorisme ? Lors de l'assassinat de l'étudiant Benno Ohnesorg en marge d'une manifestation contre la visite du shah d'Iran Reza Pahlavi, qui a eu lieu le 2 juin 1967 à Berlin, de nombreux étudiants ont voulu voir dans cet acte un revirement de la violence sociale jusqu'alors latente, qui s'exprimait désormais ouvertement contre eux. Ils ne se doutaient pas que le tireur, le policier berlinois Karl-Heinz Kurras, était également un agent secret de la Stasi, la police secrète de la RDA. Cet événement a en tout cas marqué un tournant pour beaucoup, y compris pour Horst Mahler. Pour ce léniniste de l'époque, une révolution réussie impliquait de toute façon le recours à la violence.

L'avocat de l'APO a ensuite joué un rôle central dans la conception et la fondation de la « Fraction armée rouge ». Il a recruté une grande partie de la première génération, notamment Manfred Grashof, Petra Schelm, Andreas Baader et Gudrun Ensslin.

À l'été 1970, alors qu'il s'entraînait au combat armé dans un camp de l'OLP en Jordanie, il a toutefois vécu une expérience décisive. Peter Homann, membre du groupe, a été accusé d'être un traître potentiel par Andreas Baader, un desperado multirécidiviste qui prenait de plus en plus le contrôle de la RAF à cette époque. Homann devait être abattu pour « renforcer la solidarité », ce qui ne se produisit finalement pas uniquement parce que les hôtes arabes ne voulaient pas d'un citoyen allemand mort dans leur camp. 27 ans plus tard, Mahler qualifia ce moment dans une lettre ouverte au journal « Die Zeit » de « point de départ de mon éloignement progressif » du terrorisme.

Il n'a pas touché à son pistolet

Lorsqu'il a été arrêté à Berlin le 8 octobre 1970, il n'a pas touché au pistolet déverrouillé qui se trouvait dans sa poche et a simplement salué les policiers en disant: « Compliments, messieurs ! ». Pendant sa détention, Mahler fut le seul des terroristes emprisonnés à refuser systématiquement la prétention au leadership revendiquée par le duo Andreas Baader/Gudrun Ensslin. Son exclusion de la RAF, qui eut finalement lieu en 1974, n'était donc qu'une question de temps.

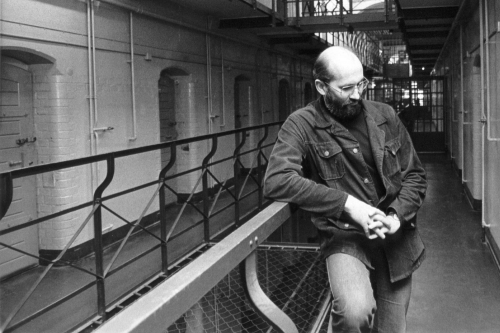

S'ensuivit un intermède de près de deux ans au sein de la KPD, un parti maoïste qui prônait alors un nationalisme radical, appelait à la chute du « régime Honecker » et considérait que sa mission principale était de préparer les masses populaires à une « guerre de défense nationale » contre l'Union soviétique « social-impérialiste » – le jeune Michael Kühnen fut d'ailleurs brièvement membre de ce parti. Mais le tournant intellectuel décisif pour Horst Mahler fut ses lectures pendant son incarcération dans la seconde moitié des années 70. Après avoir lu en détail les œuvres de Hegel, du dissident est-allemand Rudolf Bahro et de l'existentialiste français Jean-Paul Sartre, il rompit avec la théorie communiste dogmatique.

S'ensuivit un intermède de près de deux ans au sein de la KPD, un parti maoïste qui prônait alors un nationalisme radical, appelait à la chute du « régime Honecker » et considérait que sa mission principale était de préparer les masses populaires à une « guerre de défense nationale » contre l'Union soviétique « social-impérialiste » – le jeune Michael Kühnen fut d'ailleurs brièvement membre de ce parti. Mais le tournant intellectuel décisif pour Horst Mahler fut ses lectures pendant son incarcération dans la seconde moitié des années 70. Après avoir lu en détail les œuvres de Hegel, du dissident est-allemand Rudolf Bahro et de l'existentialiste français Jean-Paul Sartre, il rompit avec la théorie communiste dogmatique.

Les événements en République populaire de Chine, où le réformateur Deng Xiaoping mit fin à la « révolution culturelle » destructrice, lancée par Mao, et amorça un programme de réformes extrêmement fructueux, firent le reste.

Le fait est que les positions qu'il défendait en 1980, l'année de sa libération, n'étaient pas si éloignées de celles qu'il adopterait plus tard. Lors d'un entretien avec le ministre de l'Intérieur de la FDP, Gerhart Baum, il a par exemple qualifié la « question de l'État » de « pivot de mon orientation et de mon action » et déclaré qu'il était « terrible de ne pas pouvoir s'identifier à son propre peuple ». Dans son entretien avec Baum, il déclarait également : « Je ne considère pas les nazis convaincus comme des monstres. Mon père, par exemple, était selon moi ce qu'on appelle un homme bon, même s'il était un nazi convaincu ».

Malgré de telles déclarations, Mahler jouissait à l'époque d'un statut quasi de star, car il était considéré comme un gauchiste modéré. Baum, déjà mentionné, et Rudolf Augstein, rédacteur en chef du magazine Der Spiegel, l'accompagnèrent lors d'une tournée de conférences, le futur chancelier Gerhard Schröder se battit pour qu'il soit réadmis comme avocat et la « Liste alternative de Berlin-Ouest » voulut le recruter comme membre, ce que Mahler refusa toutefois.

Ce n'est que lorsqu'il réitéra avec force, dans la seconde moitié des années 1990, les positions qu'il avait déjà exprimées au début des années 1980, à l'occasion de l'arrivée au pouvoir du gouvernement rouge-vert, dans lequel beaucoup de ses anciens compagnons de route occupaient des fonctions importantes, qu'il fut perçu comme un renégat. Ses longues peines d'emprisonnement après le tournant du millénaire sont à nouveau exclusivement liées à des délits d'opinion, en particulier à des condamnations pour négation de l'Holocauste, alors que la loi pénale sur laquelle elles se fondent a déjà été critiquée par d'anciens juges constitutionnels tels que Wolfgang Hoffmann-Riem et Winfried Hassemer, ainsi que par l'ancien ministre fédéral de l'Intérieur Otto Schily.

En effet, un regard sur la biographie de Horst Mahler montre qu'il est non seulement indigne d'un État de droit, mais aussi extrêmement peu souverain de vouloir mettre fin au débat avec un dissident en l'emprisonnant à perpétuité. Horst Mahler est décédé à Berlin le 27 juillet 2025. Au moins, ses persécuteurs ne peuvent plus lui faire de mal.

Arne Schimmer

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram: https://t.me/aufgewachtonline

Abonnez-vous à notre compte X: https://x.com/AufgewachtS

11:46 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, hommage, horst mahler, allemagne, gauches, kpd |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 août 2025

Comment Horst Mahler a rejoint la NPD

Comment Horst Mahler a rejoint la NPD

Une note nécrologique

par Per Lennart Aae

Source: https://aufgewacht-online.de/wie-horst-mahler-zur-npd-kam/

Horst Mahler et moi étions certes en désaccord sur la plupart des questions idéologiques et politico-stratégiques, mais je partageais son rejet du culte allemand de la culpabilité et sa conviction que l'Allemagne n'a d'avenir que si elle surmonte ce culte. Et je respecte et admire Horst Mahler pour le sacrifice qu'il a consciemment consenti et qui lui a valu plus de 12 ans d'emprisonnement pour des délits purement politiques et la ruine de sa santé.

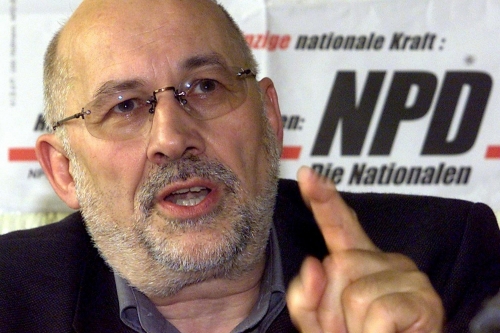

À la fin des années 1990, j'ai servi de médiateur lors de sa prise de contact avec la NPD. J'ai joué un certain rôle dans l'organisation de sa première apparition lors d'un rassemblement de la NPD (dans le Bade-Wurtemberg en 1999, je crois) et j'ai organisé peu après une première rencontre entre lui, Udo Voigt, le Dr Eisenecker et moi-même dans un restaurant de l'Alexanderplatz à Berlin. Je suis aujourd'hui le seul survivant de cette rencontre.

À cette époque, je connaissais déjà, grâce à la presse, les origines politiques de Horst Mahler, ses succès en tant qu'avocat, son parcours politique au sein de la SPD, du SDS et de la RAF, son incarcération, sa libération et la reprise de son activité d'avocat, ainsi que son revirement politique spectaculaire vers ce que l'on appelle « l'extrême droite ». J'avais eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui et une discussion personnelle lors d'un trajet en voiture d'environ une heure entre la gare centrale de Stuttgart et le lieu de son intervention dans le Bade-Wurtemberg, que je viens de mentionner.

Mais mes attentes personnelles concernant le rôle de Horst Mahler au sein de la NPD se sont révélées illusoires dès notre rencontre à Berlin. Je pensais que Mahler incarnerait une synthèse des idées « de droite » et « de gauche » pour former une nouvelle vision de la politique nationale fondée sur des bases scientifiques. Mais la conversation a révélé qu'il rejetait cette idée et qu'il attendait plutôt de grands succès politiques, notamment en matière de politique relative à l'histoire.

« Je m'incline devant un grand Allemand »

Je partageais certes son opinion de principe sur la politique concernant l'histoire, mais par ailleurs je ne considérais pas cette politique-là comme une base suffisante pour un revirement politique désormais absolument nécessaire en Allemagne; j'entrevoyais plutôt la nécessité de raviver une vision politique ethnique, dont la supériorité sur la philosophie des Lumières, désormais complètement dépassée, réduite à l'absurde et réinterprétée de manière cosmopolite, doit s'imposer tant dans le discours politico-philosophique que d'un point de vue purement politique; sinon, selon l'opinion que j'ai exposée à Mahler, nous ne pouvions que perdre.

Ce n'est que dans ce contexte que la politique relative à l'histoire a un rôle important à jouer. Cette discussion politico-stratégique fondamentale est toujours d'actualité, voire plus importante aujourd'hui que jamais. Je ne sais pas ce qu'en pensait Horst Mahler dans ses dernières années, car nous n'avions plus aucun contact depuis 2001.

Quoi qu'il en soit, je m'incline devant la mémoire d'un grand Allemand, un homme dont peu ont égalé les qualités intellectuelles et morales.

Ce texte a été initialement publié sur le profil Facebook de Per Lennart Aae.

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram https://t.me/aufgewachtonline

Abonnez-vous à notre chaîne X : https://x.com/AufgewachtS

Téléchargez gratuitement un extrait de AUFGEWACHT : https://aufgewacht-online.de/leseprobe/

20:23 Publié dans Histoire, Hommages | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : horst mahler, hommage, histoire, allemagne, npd |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 août 2025

La mort de Horst Mahler ou l'impossibilité de renier son père

La mort de Horst Mahler ou l'impossibilité de renier son père

Der Spiegel évoque les années 70 de la Rote Armee Fraktion et de l'avocat de ses membres, emprisonné pendant plus de 20 ans.

Par Roberto Giardina

Source: https://www.barbadillo.it/123348-deutsche-zeit-la-morte-d...

Dimanche dernier, à Berlin, l'avocat Horst Mahler est décédé. Der Spiegel lui a consacré un long article; d'autres hebdomadaires, quotidiens ou chaînes de télévision ont à peine mentionné ou ignoré la nouvelle. Une histoire allemande, un personnage qui dérange. Mieux vaut l'oublier.

Né en 1936 à Haynau, en Basse-Silésie (aujourd'hui Chojnow, en Pologne), Mahler a grandi en République démocratique allemande et, adolescent, il idéalise Lénine. Cependant, peu avant la construction du mur (13 août 1961), il passe à Berlin-Ouest avec sa famille.

Le climat politique de la République fédérale n'est plus celui, mélancolique et fervent, de la reconstruction. Depuis le milieu des années 60, les étudiants manifestent contre le Bild Zeitung et Die Welt, les journaux d'Axel Springer. En 1968, Mahler conseille : « Si vous brûlez un camion du Bild, c'est un délit. Si vous les brûlez tous, c'est un acte politique ».

Défenseur de Rudi Dutschke

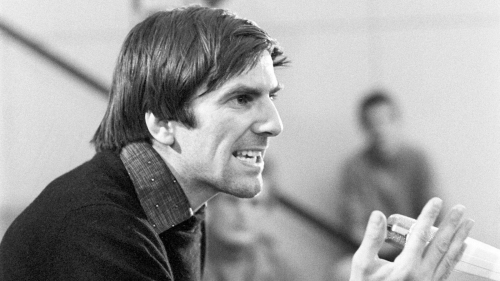

Mahler devient, en toute cohérence, l'avocat de Rudi Dutschke (photo). Né en 1940, celui-ci passe de la République démocratique, où il est réfractaire au service militaire, à la République fédérale trois jours avant la construction du Mur. À Berlin-Ouest, Dutschke s'inscrit à la faculté de sociologie. En 1963, il adhère à la SDS, l'organisation étudiante socialiste allemande, qui a pour triumvirat idéologique Marx, Mao et Marcuse.

Dutschke est la figure de proue d'une contestation allemande contemporaine de celle des États-Unis, qui a débuté en 1964 en Californie. L'agitation devient plus visible en 1967, surtout à Munich et à Berlin. En avril 1968, Dutschke est victime d'un attentat. Il survit à trois coups de feu, mais cette tentative d'assassinat l'oblige à se retirer de la vie politique active. Il meurt en 1971, des suites de l'attentat, à Aarhus (Danemark).

Pour en revenir à Mahler, il est condamné à 14 ans de prison en 1970. Il ne participe donc pas aux débuts de la Rote Armee Fraktion (RAF): braquages de banques pour se financer, attentats dans lesquels des policiers trouvent la mort. La RAF sera ensuite connue sous le nom de bande Baader-Meinhof, d'après les noms de ses chefs, Andreas Baader et Ulrike Meinhof.

Andreas Baader et Günter Grass

En Italie, on veut croire que la RAF et les Brigades rouges étaient en contact étroit, mais elles étaient très différentes. Baader, Meinhof et leurs compagnons ont commencé leur protestation contre leurs pères, qu'ils considéraient comme complices ou disciples passifs d'Hitler. Et leurs attentats visaient des personnalités politiques et des bases américaines, pour protester contre la guerre du Vietnam.

Baader (photo) est souvent l'invité de Günter Grass, ancien membre de la Waffen SS (ce que peu de gens savaient à l'époque) et pas encore prix Nobel, et de Hans-Magnus Enzensberger. Lorsque Baader est condamné pour avoir incendié un magasin à Francfort, de nuit, afin de ne faire aucune victime, la peine est légère. Grass s'inspire de lui pour le personnage principal de son roman Anesthésie locale (éd. it.: Einaudi, 1971), où un jeune homme brûle un teckel devant des dames dans le café du luxueux hôtel Kempinski, à Berlin.

Ulrike Meinhof et Gudrun Ensslin

Baader s'évade de la bibliothèque où il est autorisé à étudier. Au cours de leur fuite, ses compagnons tuent un vieux commis. C'est ainsi que commence le terrorisme en Allemagne. Baader rejoint Ulrike Meinhof, la journaliste la plus connue du pays à l'époque (ce serait comme si, en Italie, Oriana Fallaci avait rejoint les Brigades rouges). Avec eux se trouve Gudrun Ensslin (photo), dont le père est un ami du président de la République, Gustav Heinemann.

Après chaque action à Berlin, les terroristes disparaissent. Mais on ne quitte pas la métropole divisée sans subir de contrôles. Baader et ses compagnons se réfugient donc à Berlin-Est. La République fédérale ne reconnaît pas la République démocratique, il n'y a donc pas de contrôles à l'ouest: cela reviendrait à reconnaître de facto la RDA.

Otto et Jenny Schily

Les avocats de Baader-Meinhof sont arrêtés les uns après les autres. En effet, ils transmettent des messages aux terroristes arrêtés. Tous, sauf Otto Schily (photo, ci-dessous), qui sera député du nouveau parti des Verts, puis des sociaux-démocrates de Willy Brandt, avant de devenir ministre de l'Intérieur sous Gerhard Schröder, élu chancelier en 1998. En 2000, Jenny Schily, la fille d'Otto, incarnera un membre du groupe Baader-Meinhof dans le film Le silence après le coup de feu de Volker Schlöndorff

Bandits ou terroristes ?

Pendant ce temps, l'Allemagne s'interroge. Les journaux font des sondages. « Si Ulrike Meinhof frappait à votre porte, lui ouvririez-vous ? » ; « La Bande Baader Meinhof est-elle une bande ou un groupe ? » Dans mes articles, je les appelle toujours « groupe » ; les appeler « bande » révèle hypocrisie et peur. Pour la société, les bandits sont moins redoutables que les terroristes.

Quand je propose un article sur qui sont les terroristes, Il Giorno répond: «Cela n'intéresse personne, c'est typiquement allemand, cela n'arrivera jamais en Italie». Mon bureau de correspondance à Hambourg se trouve chez Springer Verlag. Le 17 mai 1972, une bombe explose au cinquième étage, où je travaille. Elle blesse des typographes, mais aucun journaliste. Les terroristes deviennent automatiquement les ennemis de la classe ouvrière.

Le même jour, le commissaire Luigi Calabresi est assassiné à Milan. Il Giorno m'appelle pour m'annoncer que le tueur est Andreas Baader, car l'assassin est « blond et plus grand que Calabresi: donc un Allemand ». Je réponds : « Mais Baader est brun, aussi grand que moi » (1,73 m). Mon collègue me rappelle: « Touché, Calabresi s'est penché, ce qui a donné l'impression que le terroriste était plus grand ».

La barbe de Holger Meins

Peu après, Interpol diffuse un portrait-robot: il ressemble à Holger Meins, un autre leader de la RAF. Deux semaines plus tard, le 2 juin 1972, Meins est capturé avec Baader à Francfort, après une fusillade. Il a une longue barbe depuis qu'il est en cavale. Meins tombe ainsi dans l'oubli. Avertissement: les informations que me donne mon collègue de Milan proviennent de la police. En décembre 1969, il faut le rappeler, Il Giorno a été le premier à écrire que Giuseppe Pinelli ne s'était pas suicidé...

Entre-temps, Mahler, depuis sa prison, prend ses distances avec les terroristes: il adhère à la NPD, qui ne dépasse toutefois jamais 1% des voix. Il écrit anonymement un livre antisémite, niant la Shoah. Le 19 mai 1972, lorsqu'un autre terroriste, Jan-Carl Raspe, se laisse mourir de faim en prison à l'âge de 33 ans, Mahler commente: « Un tique rouge de moins ».

Le soutien de Gerhard Schröder

En 1988, Gerhard Schröder se bat pour lui. Mahler peut ainsi reprendre son travail d'avocat. En 2002, il fait sa dernière apparition publique: devant la Cour constitutionnelle, il défend la NPD, dont l'interdiction est réclamée, contre Otto Schily. Condamné pour négationnisme, il retourne en prison de 2009 à 2020. C'est surtout cela qui explique le quasi-silence autour de sa fin. Était-il un opportuniste ? Mahler a cependant toujours eu des principes "libéraux", défendant ceux qui se battent pour une idée, même s'il ne la partageait pas. C'était un personnage dérangeant.

Autorité et autoritarisme

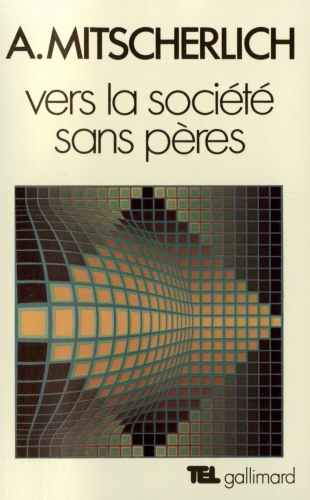

En 1963, Alexander Mitscherlich, ami d'Ernst Jünger depuis les années 1920, écrit Vers la société sans père (éd. it.: Feltrinelii, 1973), qui reste un classique de la psychanalyse.

Mitscherlich y constate le déclin de l'autorité, et pas seulement de l'autoritarisme. Une observation largement exacte, mais, en fait, pas tout à fait exacte. Un homme politique qui s'est opposé à Mahler a su trouver les mots pour le souligner. « Son destin a été tragique », commente aujourd'hui Otto Schily, 93 ans.

« Mahler était mon rival quand j'étais jeune à Berlin. Un brillant avocat et, pour moi, un exemple ». Schily attribue les contradictions de la vie tourmentée de Mahler au traumatisme subi à l'âge de 13 ans. Berlin, 1949. Après le petit-déjeuner, devant sa famille, son père déclare : « La vie n'a plus de sens sans Hitler ». Et il se suicide.

14:19 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : horst mahler, allemagne, hommages, rote armee fraktion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook