Robert STEUCKERS:

Henry Bauchau: un témoin s’en est allé...

La disparition récente d’Henry Bauchau, en ce mois de septembre 2012, atteste surtout, dans les circonstances présentes, de la disparition d’un des derniers témoins importants de la vie politique et intellectuelle de nos années 30 et du “non-conformisme” idéologique de Belgique francophone, un non-conformisme que l’on mettra en parallèle avec celui de ses homologues français, décrits par Jean-Louis Loubet-del Bayle ou par Paul Sérant.

Pour Henry Bauchau, et son ancien compagnon Raymond De Becker, comme pour bien d’autres acteurs contemporains issus du monde catholique belge, l’engagement des années 30 est un engagement qui revendique la survie d’abord, la consolidation et la victoire ensuite, d’une rigueur éthique (traditionnelle) qui ployait alors sous les coups des diverses idéologies modernes, libérales, socialistes ou totalitaires, qui toutes voulaient s’en débarrasser comme d’une “vieille lune”; cette rigueur éthique avait tendance à s’estomper sous les effets du doute induit par ce que d’aucuns nommaient “les pensées ou les idéologies du soupçon”, notamment Monseigneur Van Camp, ancien Recteur des Facultés Universitaires Saint Louis, un ecclésiastique philosophe et professeur jusqu’à la fin de sa vie. Cette exigence d’éthique, formulée par Bauchau et De Becker sur fond de crise des années 30, sera bien entendu vilipendée comme “fasciste”, ou au moins comme “fascisante”, par quelques terribles simplificateurs du journalisme écrit et télévisé actuel. Formuler de telles accusations revient à énoncer des tirades à bon marché, bien évidemment hors de tout contexte. Quel fut ce contexte? D’abord, la crise sociale de 1932 et la crise financière de 1934 (où des banques font faillite, plument ceux qui leur ont fait confiance et réclament ensuite l’aide de l’Etat...) amènent au pouvoir des cabinets mixtes, catholiques et socialistes. L’historien et journaliste flamand Rolf Falter, dans “België, een geschiedenis zonder land” (2012) montre bien que c’était là, dans le cadre belge d’alors, une nouveauté politique inédite, auparavant impensable car personne n’imaginait qu’aurait été possible, un jour, une alliance entre le pôle clérical, bien ancré dans la vie associative des paroisses, et le parti socialiste, athée et censé débarrasser le peuple de l’opium religieux.

Un bloc catholiques/socialistes?

Les premiers gouvernements catholiques/socialistes ont fait lever l’espoir, dans toute la génération née entre 1905 et 1920, de voir se constituer un bloc uni du peuple derrière un projet de société généreux, alliant éthique rigoureuse, sens du travail (et de l’ascèse) et justice sociale. Face à un tel bloc, les libéraux, posés comme l’incarnation politique des égoïsmes délétères de la bourgeoisie, allaient être définitivement marginalisés. Catholiques et socialistes venaient cependant d’horizons bien différents, de mondes spécifiques et bien cloisonnés: la foi des uns et le matérialisme doctrinaire des autres étaient alors comme l’eau et le feu, antagonistes et inconciliables. La génération de Bauchau et de De Becker, surtout la fraction de celle-ci qui suit l’itinéraire de l’Abbé Jacques Leclerq, va vouloir résoudre cette sorte de quadrature du cercle, oeuvrer pour que la soudure s’opère et amène les nouvelles et les futures générations vers une Cité harmonieuse, reflet dans l’en-deça de la Cité céleste d’augustinienne mémoire, où la vie politique serait entièrement déterminée par le bloc uni, appellé à devenir rapidement majoritaire, par la force des choses, par la loi des urnes, pour le rester toujours, ou du moins fort longtemps. Henri De Man, leader des socialistes et intellectuel de grande prestance, avait fustigé le matérialisme étroit des socialistes allemands et belges, d’une sociale-démocratie germanique qui avait abandonné, dès la première décennie du siècle, ses aspects ludiques, nietzschéo-révolutionnaires, néo-religieux, pour les abandonner d’abord aux marges de la “droite” sociologique ou du mouvement de jeunesse ou des cénacles d’artistes “Art Nouveau”, “Jugendstil”. De Man avait introduit dans le corpus doctrinal socialiste l’idée de dignité (Würde) de l’ouvrier (et du travail), avait réclamé une justice sociale axée sur une bonne prise en compte de la psychologie ouvrière et populaire. Les paramètres rigides du matérialisme marxiste s’étaient estompés dans la pensée de De Man: bon nombre de catholiques, dont Bauchau et De Becker, chercheront à s’engouffrer dans cette brèche, qui, à leurs yeux, rendait le socialisme fréquentable, et à servir un régime belge entièrement rénové par le nouveau binôme socialistes/catholiques. Sur le très long terme, ce régime “jeune et nouveau” reposerait sur ces deux piliers idéologiques, cette fois ravalés de fond en comble, et partageant des postulats idéologiques ou religieux non individualistes, en attendant peut-être la fusion en un parti unique, apte à effacer les tares de la partitocratie parlementaire, à l’époque fustigées dans toute l’Europe. Pour De Becker, la réponse aux dysfonctionnements du passé résidait en la promotion d’une éthique “communautaire”, inspirée par le réseau “Esprit” d’Emmanuel Mounier et par certaines traditions ouvrières, notamment proudhoniennes; c’est cette éthique-là qui devait structurer le nouvel envol socialo-catholique de la Belgique.

Les jeunes esprits recherchaient donc une philosophie, et surtout une éthique, qui aurait fusionné, d’une part, l’attitude morale irréprochable qu’une certaine pensée catholique, bien inspirée par Léon Bloy, prétendait, à tort ou à raison, être la sienne et, d’autre part, un socialisme sans corsets étouffants, ouvert à la notion immatérielle de dignité. Les “daensistes” démocrates-chrétiens et les résidus de la “Jeune Droite” de Carton de Wiart, qui avaient réclamé des mesures pragmatiques de justice sociale, auraient peut-être servi de passerelles voire de ciment. Toute l’action politique de Bauchau et de De Becker dans des revues comme “La Cité chrétienne” (du Chanoine Jacques Leclercq) ou “L’Esprit nouveau” (de De Becker lui-même) viseront à créer un “régime nouveau” qu’on ne saurait confondre avec ce que d’aucuns, plus tard, et voulant aussi oeuvrer à une régénération de la Cité, ont appelé l’“ordre nouveau”. Cette attitude explique la proximité du tandem Bauchau/De Becker avec les socialistes De Man, jouant son rôle de théoricien, et Spaak, représentant le nouvel espoir juvénile et populaire du POB (“Parti Ouvrier Belge”). Et elle explique aussi que le courant n’est jamais passé entre ce milieu, qui souhaitait asseoir la régénération de la Cité sur un bloc catholiques/socialistes, inspiré par des auteurs aussi divers que Bloy, Maritain, Maurras, Péguy, De Man, Mounier, etc., et les rexistes de Léon Degrelle, non pas parce que l’attitude morale des rexistes était jugée négative, mais parce que la naissance de leur parti empêchait l’envol d’un binôme catholiques/socialistes, appelé à devenir le bloc uni, soudé et organique du peuple tout entier. Selon les termes mêmes employés par De Becker: “un nouveau sentiment national sur base organique”.

Guerre civile espagnole et rexisme

Pour Léo Moulin, venu du laïcisme le plus caricatural d’Arlon, il fallait jeter les bases “d’une révolution spirituelle”, basée sur le regroupement national de toutes les forces démocratiques mais “en dehors des partis existants” (Moulin veut donc la création d’un nouveau parti dont les membres seraient issus des piliers catholiques et socialistes mais ne seraient plus les vieux briscards du parlement), en dehors des gouvernements dits “d’union nationale” (c’est-à-dire des trois principaux partis belges, y compris les libéraux) et sans se référer au modèle des “fronts populaires” (c’est-à-dire avec les marxistes dogmatiques, les communistes ou les bellicistes anti-fascistes). L’option choisie fin 1936 par Emmanuel Mounier de soutenir le front populaire français, puis son homologue espagnol jeté dans la guerre civile suite à l’alzamiento militaire, consacrera la rupture entre les personnalistes belges autour de De Becker et Bauchau et les personnalistes français, remorques lamentables des intrigues communistes et staliniennes. Les pôles personnalistes belges ont fait davantage preuve de lucidité et de caractère que leurs tristes homologues parisiens; dans “L’enfant rieur”, dernier ouvrage autobiographique de Bauchau (2011), ce dernier narre le désarroi qui règnait parmi les jeunes plumes de la “Cité chrétienne” et du groupe “Communauté” lorsque l’épiscopat prend fait et cause pour Franco, suite aux persécutions religieuses du “frente popular”. Contrairement à Mounier (ou, de manière moins retorse, à Bernanos), il ne sera pas question, pour les disciples du Chanoine Leclercq, de soutenir, de quelque façon que ce soit, les républicains espagnols.

La naissance du parti rexiste dès l’automne 1935 et sa victoire électorale de mai 1936, qui sera toutefois sans lendemain vu les ressacs ultérieurs, freinent provisoirement l’avènement de cette fusion entre catholiques/socialistes d’”esprit nouveau”, ardemment espérée par la nouvelle génération. Le bloc socialistes/catholiques ne parvient pas à se débarrasser des vieux exposants de la social-démocratie: De Man déçoit parce qu’il doit composer. Avec le départ des rexistes hors de la vieille “maison commune” des catholiques, ceux-ci sont déforcés et risquent de ne pas garder la majorité au sein du binôme... De Becker avait aussi entraîné dans son sillage quelques communistes originaux et “non dogmatiques” comme War Van Overstraeten (artiste-peintre qui réalisara un superbe portrait de Bauchau), qui considérait que l’anti-fascisme des “comités”, nés dans l’émigration socialiste et communiste allemande (autour de Willy Münzenberg) et suite à la guerre civile espagnole, était lardé de “discours creux”, qui, ajoutait le communiste-artiste flamand, faisaient le jeu des “puissances impérialistes” (France + Angleterre) et empêchaient les dialogues sereins entre les autres peuples (dont le peuple allemand d’Allemagne et non de l’émigration); De Becker entraîne également des anarchistes sympathiques comme le libertaire Ernestan (alias Ernest Tanrez), qui s’activait dans le réseau de la revue et des meetings du “Rouge et Noir”, dont on commence seulement à étudier l’histoire, pourtant emblématique des débats d’idées qui animaient Bruxelles à l’époque.

On le voit, l’effervescence des années de jeunesse de Bauchau est époustouflante: elle dépasse même la simple volonté de créer une “troisième voie” comme on a pu l’écrire par ailleurs; elle exprime plutôt la volonté d’unir ce qui existe déjà, en ordre dispersé dans les formations existantes, pour aboutir à une unité nationale, organique, spirituelle et non totalitaire. L’espoir d’une nouvelle union nationale autour de De Man, Spaak et Van Zeeland aurait pu, s’il s’était réalisé, créer une alternative au “vieux monde”, soustraite aux tentations totalitaires de gauche ou de droite et à toute influence libérale. Si l’espoir de fusionner catholiques et socialistes sincères dans une nouvelle Cité —où “croyants” et “incroyants” dialogueraient, où les catholiques intransigeants sur le plan éthique quitteraient les “ghettos catholiques” confis dans leurs bondieuseries et leurs pharisaïsmes— interdisait d’opter pour le rexisme degrellien, il n’interdisait cependant pas l’espoir, clairement formulé par De Becker, de ramener des rexistes, dont Pierre Daye (issu de la “Jeune Droite” d’Henry Carton de Wiart), dans le giron de la Cité nouvelle si ardemment espérée, justement parce que ces rexistes alliaient en eux l’âpre vigueur anti-bourgeoise de Bloy et la profondeur de Péguy, défenseur des “petites et honnêtes gens”. C’est cet espoir de ramener les rexistes égarés hors du bercail catholique qui explique les contacts gardés avec José Streel, idéologue rexiste, jusqu’en 1943. Streel, rappelons-le, était l’auteur de deux thèses universitaires: l’une sur Bergson, l’autre sur Péguy, deux penseurs fondamentaux pour dépasser effectivement ce monde vermoulu que la nouvelle Cité spiritualisée devait mettre définitivement au rencart.

Les tâtonnements de cette génération “non-conformiste” des années 30 ont parfois débouché sur le rexisme, sur un socialisme pragmatique (celui d’Achille Van Acker après 1945), sur une sorte de catho-communisme à la belge (auquel adhérera le Chanoine Leclercq, appliquant avec une dizaine d’années de retard l’ouverture de Maritain et Mounier aux forces socialo-marxistes), sur une option belge, partagée par Bauchau, dans le cadre d’une Europe tombée, bon gré mal gré, sous la férule de l’Axe Rome/Berlin, etc. Après les espoirs d’unité, nous avons eu la dispersion... et le désespoir de ceux qui voulaient porter remède à la déchéance du royaume et de sa sphère politique. Logique: toute politicaillerie, même honnête, finit par déboucher dans le vaudeville, dans un “monde de lémuriens” (dixit Ernst Jünger). Mais c’est faire bien basse injure à ces merveilleux animaux malgaches que sont les lémuriens, en osant les comparer au personnel politique belge d’après-guerre (où émergeaient encore quelques nobles figures comme Pierre Harmel, lié d’amitié à Bauchau) pour ne pas parler du cortège de pitres, de médiocres et de veules qui se présenteront aux prochaines élections... Plutôt que le terme “lémurien”, prisé par Jünger, il aurait mieux valu user du vocable de “bandarlog”, forgé par Kipling dans son “Livre de la Jungle”.

Les tâtonnements de cette génération “non-conformiste” des années 30 ont parfois débouché sur le rexisme, sur un socialisme pragmatique (celui d’Achille Van Acker après 1945), sur une sorte de catho-communisme à la belge (auquel adhérera le Chanoine Leclercq, appliquant avec une dizaine d’années de retard l’ouverture de Maritain et Mounier aux forces socialo-marxistes), sur une option belge, partagée par Bauchau, dans le cadre d’une Europe tombée, bon gré mal gré, sous la férule de l’Axe Rome/Berlin, etc. Après les espoirs d’unité, nous avons eu la dispersion... et le désespoir de ceux qui voulaient porter remède à la déchéance du royaume et de sa sphère politique. Logique: toute politicaillerie, même honnête, finit par déboucher dans le vaudeville, dans un “monde de lémuriens” (dixit Ernst Jünger). Mais c’est faire bien basse injure à ces merveilleux animaux malgaches que sont les lémuriens, en osant les comparer au personnel politique belge d’après-guerre (où émergeaient encore quelques nobles figures comme Pierre Harmel, lié d’amitié à Bauchau) pour ne pas parler du cortège de pitres, de médiocres et de veules qui se présenteront aux prochaines élections... Plutôt que le terme “lémurien”, prisé par Jünger, il aurait mieux valu user du vocable de “bandarlog”, forgé par Kipling dans son “Livre de la Jungle”.

De la défaite aux “Volontaires du Travail”

Après l’effondrement belge et français de mai-juin 1940, Bauchau voudra créer le “Service des Volontaires du Travail de Wallonie” et le maintenir dans l’option belge, “fidelles au Roy jusques à porter la besace”. Cette fidélité à Léopold III, dans l’adversité, dans la défaite, est l’indice que les hommes d’”esprit nouveau”, dont Bauchau, conservaient l’espoir de faire revivre la monarchie et l’entité belges, toutefois débarrassée de ses corruptions partisanes, dans le cadre territorial inaltéré qui avait été le sien depuis 1831, sans partition aucune du royaume et en respectant leurs serments d’officier (Léopold III avait déclaré après la défaite: “Demain nous nous mettrons au travail avec la ferme volonté de relever la patrie de ses ruines”). Animés par la volonté de concrétiser cette injonction royale, les “Volontaires du travail” (VT) portaient un uniforme belge et un béret de chasseur ardennais et avaient adopté les traditions festives, les veillées chantées, du scoutisme catholique belge, dont beaucoup étaient issus. Les VT accompliront des actions nécessaires dans le pays, des actions humbles, des opérations de déblaiement dans la zone fortifiée entre Namur et Louvain dont les ouvrages défensifs étaient devenus inutiles, des actions de secours aux sinistrés suite à l’explosion d’une usine chimique à Tessenderloo, suite aussi au violent bombardement américain du quartier de l’Avenue de la Couronne à Etterbeek (dont on perçoit encore les traces dans le tissu urbain). Le “Front du Travail” allemand ne tolèrait pourtant aucune “déviance” par rapport à ses propres options nationales-socialistes dans les parties de l’Europe occupée, surtout celles qui sont géographiquement si proches du Reich. Les autorités allemandes comptaient donc bien intervenir dans l’espace belge en dictant leur propre politique, marquée par les impératifs ingrats de la guerre. Par l’intermédiaire de l’officier rexiste Léon Closset, qui reçoit “carte blanche” des Allemands, l’institution fondée par Bauchau et Teddy d’Oultremont est très rapidement “absorbée” par le tandem germano-rexiste. Bauchau démissionne, rejoint les mouvements de résistance royalistes, tandis que De Becker, un peu plus tard, abandonne volontairement son poste de rédacteur en chef du “Soir” de Bruxelles, puis est aussitôt relégué dans un village bavarois, où il attendra la fin de la guerre, avec l’arrivée des troupes africaines de Leclerc. L’option “belge” a échoué (Bauchau: “si cela [= les VT] fut une erreur, ce fut une erreur généreuse”). La belle Cité éthique, tant espérée, n’est pas advenue: des intellectuels inégalés comme Leclercq ou Marcel de Corte tenteront d’organiser l’UDB catho-communisante puis d’en sortir pour jeter les bases du futur PSC. En dépit de son engagement dans la résistance, où il avait tout simplement rejoint les cadres de l’armée, de l’AS (“Armée Secrète”) de la région de Brumagne, Bauchau est convoqué par l’auditorat militaire qui, imperméable à toutes nuances, ose lui demander des comptes pour sa présence active au sein du directorat des “Volontaires”. Il n’est pas jugé mais, en bout de course, à la fin d’un parcours kafkaïen, il est rétrogradé —de lieutenant, il redevient sergent— car, apparemment, on ne veut pas garder des officiers trop farouchement léopoldistes. Dégoûté, Bauchau s’exile. Une nouvelle vie commence. C’est la “déchirure”.

Comme De Becker, croupissant en prison, comme Hergé, comme d’autres parmi les “Volontaires”, dont un juriste à cheval entre l’option Bauchau et l’option rexiste, dont curieusement aucune source ne parle, notre écrivain en devenir, notre ancien animateur de la “Cité chrétienne”, notre ancien maritainiste qui avait fait le pèlerinage à Meudon chez le couple Raïssa et Jacques Maritain, va abandonner l’aire intellectuelle catholique, littéralement “explosée” après la seconde guerre mondiale et vautrée depuis dans des compromissions et des tripotages sordides. Cela vaut pour la frange politique, totalement “lémurisée” (“bandarloguisée”!), comme pour la direction “théologienne”, cherchant absolument l’adéquation aux turpitudes des temps modernes, sous le fallacieux prétexte qu’il faut sans cesse procéder à des “aggiornamenti” ou, pour faire amerloque, à des “updatings”. L’éparpillement et les ruines qui résultaient de cette explosion interdisait à tous les rigoureux de revenir dans l’un ou l’autre de ces “aréopages”: d’où la déchristianisation post bellum de ceux qui avaient été de fougueux mousquetaires d’une foi sans conformismes ni conventions étouffantes.

De la “déchirure” à la thérapie jungienne

L’itinéraire du Bauchau progressivement auto-déchristianisé est difficile à cerner, exige une exégèse constante de son oeuvre poétique et romanesque à laquelle s’emploient Myriam Watthée-Delmotte à Louvain-la-Neuve et Anne Neuschäfer auprès des chaires de philologie romane à Aix-la-Chapelle. Le décryptage de cet itinéraire exige aussi de plonger dans les méandres, parfois fort complexes, de la psychanalyse jungienne des années 50 et 60. Les deux philologues analysent l’oeuvre sans escamoter le passé politique de l’auteur, sans quoi son rejet de la politique, de toute politique (à l’exception d’une sorte de retour bref et éphémère par le biais d’un certain maoïsme plus littéraire que militant) ne pourrait se comprendre: c’est la “déchirure”, qu’il partage assurément, mutatis mutandis, avec De Becker et Hergé, “meurtrissure” profonde et déstabilisante qu’ils chercheront tous trois à guérir via une certaine interprétation et une praxis psychanalytiques jungiennes, une “déchirure” qui fait démarrer l’oeuvre romanesque de Bauchau, d’abord timidement, dès la fin des années 40, sur un terreau suisse d’abord, où une figure comme Gonzague de Reynold, non épurée et non démonisée vu la neutralité helvétique pendant la seconde guerre mondiale, n’est pas sans liens intellectuels avec le duo De Becker/Bauchau et, surtout, évolue dans un milieu non hostile, mais dont la réceptivité, sous les coups de bélier du Zeitgeist, s’amoindrira sans cesse.

Bauchau va donc rompre, mais difficilement, avec son milieu d’origine, celui d’une certaine bourgeoisie catholique, où l’on forçait les garçons à refouler leurs aspirations artistiques ou poétiques: ce n’était pas “viril” d’écrire des poèmes ou de devenir “artiste-peintre”. Bauchau constate donc, en s’analysant, avec l’aide des thérapeutes jungiens, qu’il s’est joué une comédie, qu’il a été en somme un “autre que lui-même”. Ce n’était pas le cas d’Hergé; celui-ci a bel et bien été lui-même dans la confection de ses bandes dessinées —tâche quotidienne, modeste et harassante— mais sa première épouse, Germaine Kiekens, ne prenait pas le métier de son mari au sérieux car, d’après elle, il manquait de panache: selon Philippe Goddin, le biographe le plus autorisé d’Hergé, elle préférait les hommes d’action au verbe haut, tranché et gouailleur, comme l’Abbé Wallez ou même Léon Degrelle, à son “manneken” de dessinateur, timide et discret. Ce n’est effectivement pas “viril”, dans la logique viriliste du bourgeoisisme (catholique comme libéral), de dessiner des personnages pour enfants.

L’exil, volontaire chez Bauchau, se résume par une parole d’Oedipe dans son roman “Oedipe sur la route”: “N’importe où, hors de Thèbes!”, explique la philologue louvaniste Myriam Watthée-Delmotte. La Belgique était devenue pour Bauchau ce que Thèbes était pour Oedipe. Myriam Watthée-Delmotte: “Il choisit donc de s’éloigner de ses cadres d’origine, qui ne lui ont valu que le malheur”. Le monde transparent qu’il a voulu avant-guerre, tout de propreté, ou de “blancheur” dira l’analyste jungien d’Hergé, n’existe pas: il n’y a dans la Cité que traîtrises, lâchetés, veuleries, hypocrisies ... Les postures héroïsantes, mâles, altières, religieuses, servantes, de ceux qui veulent y remédier envers et contre tout, et qu’il a voulu prendre lui-même parce qu’il était dans l’air de son temps, ne se diffusent plus dans une société gangrénée: elles sont vues comme un scandale, comme ennemies, comme liées à un ennemi haï et vaincu, même si l’attitude ultime de Bauchau a été de combattre cet ennemi. En d’autres termes, l’idéal d’un engagement de type scout, au nom d’un christianisme modernisé par Maritain et Mounier (que l’ennemi voulait pourtant combattre et abolir), est considéré dans la “Thèbes nouvelle” comme consubstantiel à l’ennemi, parce que non réductible aux postures officielles, imposées par les vainqueurs américains et soviétiques: le scout pense clair et marche droit, ne mâche pas de gomme aromatisée, ne fume pas de clopes made in USA, ne s’engage pas pour satisfaire ses intérêts matériels, n’est pas animé par la rage stérile de vouloir, en tous lieux, faire “table rase” du passé. “Thèbes”, une fois débarrassée de ces scouts, entre dans le processus fatidique où l’idéal ne sera plus Tintin mais où le modèle à suivre et à imiter, sera celui de Séraphin Lampion. La vulgarité et la médiocrité triomphent dans une Cité qui ne veut plus d’élites mais des égaux à l’américaine ou à la soviétique (Séraphin Lampion: “La musique, c’est bien... mais moi, dans la journée, je préfère un bon demi!”).

L’“enfant rieur” souffre toujours...

Dans les années d’immédiat après-guerre, Bauchau se débat contre l’adversité, encaisse mal le fait d’être rétrogradé sergent mais reste fidèle à ses amis d’avant 1940, surtout à celui qui l’avait amené, un jour, à Paris, voir le couple Maritain: il accueille la mère de Raymond De Becker, embastillé et voué aux gémonies, d’abord condamné à mort puis à la détention perpétuelle. Il ne laisse pas à l’abandon la vieille maman désemparée, qui avait accueilli chez elle, à Louvain, les amis de son fils dans le cadre du groupe “Communauté” (dont le futur Félicien Marceau). En 1950, il écrit une lettre bien balancée et poignante à Jacques Maritain pour lui demander de signer une pétition en faveur de la libération anticipée de De Becker. La souffrance d’avoir été littéralement “lourdé” par la Belgique officielle ne s’est jamais éteinte; Jean Dubois, ancien des VT, le rappelle dans un entretien accordé à Myriam Watthée-Delmotte, en évoquant un courrier personnel adressé à Bauchau en 1999: “Cela me fait mal de savoir que tu souffres toujours. Il faut se débarrasser de ce sentiment”. Une fois de plus, c’est par l’écriture que Bauchau tentera d’en sortir, en publiant d’abord “Le boulevard périphérique” (2008), où l’officier SS Shadow (L’ombre) est une sorte de “Grand Inquisiteur” à la Dostoïevski, pour qui le mal est inhérent à la condition humaine et qui se sert sans vergogne des forces de ce mal pour arriver à ses fins. Mieux: c’est en combattant ce mal, même s’il est indéracinable, que l’on s’accomplit comme le héros Stéphane, mort noyé alors que Shadow le poursuivait lors d’une opération commando. Et Shadow de ricaner: “c’est moi qui en a fait un héros, tout en poursuivant mes fins, qui ne sont point naïves”. Dans “L’Enfant rieur” (2011), les personnages des années 30 reviennent à la surface: “Raymond” n’est autre que De Becker, l’“Abbé Leclair” est bien sûr l’Abbé Leclercq et “André Moly” n’est sans doute nul autre qu’André Molitor.

Dans la littérature d’exégèse de l’oeuvre de Bauchau, on n’explicite pas suffisamment la nature de la thérapie qu’il a suivie chez Blanche Reverchon-Jouve, puis chez Conrad Stein. Quelle était cette thérapie dans le cadre général de la psychanalyse en Suisse (avec la double influence de Freud et de Jung)? Quelle méthode (jungienne ou autre) a-t-on employé pour faire revenir Bauchau à ce qu’il était vraiment au fond de lui-même? Quelle est la pensée psychanalytique de ce Babinski qui fut le maître de Blanche la “Sybille”, fille d’un condisciple français de Freud quand celui-ci étudait auprès de Charcot? Le résultat est effectivement que Bauchau, guéri pour une part de ses tourments, va désormais vivre ce qu’il a toujours voulu vivre au fond de soi, comme De Becker va accepter, grâce à ses lectures de prison, son homosexualité qu’il avait été obligé d’occulter dans les milieux qu’il avait fréquentés. Hergé, pour sa part, va refouler le “blanc” qui le structurait, qui envahissait son intériorité, au point, justement, de ne pas voir ou de ne pas accepter comme faits de monde, les travers infects de l’espèce humaine. Hergé, toutefois, va extraire de lui-même le “diamant pur” (dixit De Becker) et chanter l’indéfectible amitié entre les hommes, entre son Tintin et le personnage de Tchang, au-delà des césures et déchirures qu’imposent les vicissitudes politiques qui ravagent la planète et empêchent les hommes d’être eux-mêmes, de se compléter via leurs affinités électives, comme Tchang l’artiste-sculpteur, disciple chinois de Rodin, avait communiqué à Hergé quelques brillantes techniques de dessin. Bauchau constatera que la trahison, inscrite dans l’âme noire de l’humanité, domine les événements et qu’il est donc impossible de vivre l’éthique pure, “blanche” (l’âme pure, symbolisée par le cheval blanc de Platon), car elle se heurtera toujours à cet esprit malin tissé de trahisons, de méchancetés, de calculs sordides, à l’axiomatique (libérale) des intérêts bassement personnels (axiomatique que l’on considère désormais comme la seule assise possible de la démocratie, comme la seule anti-éthique autorisée, sous peine de basculer dans le “politiquement incorrect” et de subir les foudres des inquisiteurs). Tous les discours sur l’éthique, comme il en a été tenus dans les milieux fréquentés par Bauchau et De Becker avant-guerre, sont condamnés à n’être plus que des discours de façade, tenus par des professeurs hypocrites, des discours entachés de tous les miasmes générés par les mésinterprétations des “droits de l’homme”: ceux qui refusent les abjections de l’âme noire n’ont alors plus qu’une chose à faire, se tourner vers les arts, la poésie, les belles-lettres. Et ne doivent donc plus suivre l’Abbé Leclercq et ses avatars politiciens ou les clercs “aggiornamentisés”, qui déçoivent Bauchau et d’autres de ses anciens adeptes en tentant d’articuler un catho-communisme maritaino-mouniériste dans les années 45-50 puis en montant un PSC social-chrétien, appelé à gouverner de préférence avec les socialistes, quitte à perdre, au fil du temps et au fur et à mesure que les églises se vidaient, son aile droite, qui rejoindra en bonne partie les libéraux, quitte à sacrifier à tous les pragmatismes de piètre envergure pour terminer dans la “plomberie” d’un De Haene ou dans le festivisme délirant d’une Joëlle Milquet.

Lao-Tseu, Heidegger et Alain

Lao-Tseu, Heidegger et Alain

Après son analyse sous la houlette thérapeutique de Blanche Reverchon-Jouve, de 1947 à 1949, après ses débuts en poésie, après ses premiers romans, Bauchau se révèle, comme Ernst Jünger, à qui il adresse de temps en temps un salut amical, un mémorialiste de très bonne compagnie littéraire: ses “Journaux” sont captivants, on y glane, sereinement, calmement, une belle quantité de “vertus” qui renforcent l’âme. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié “La Grande Muraille – Journal de la Déchirure (1960-1965)” et “Passage de la Bonne-Graine – Journal (1997-2001)”. Dans “La Grande Muraille”, en date du 18 novembre 1961, on peut lire: “Dans mon horizon jusqu’ici la mort, si elle existe, n’a pas eu tant de place. Pourquoi? Peut-être parce que j’ai vécu autrement la guerre, qui, à côté de l’horreur, a été pour moi une époque d’espérance. J’étais soutenu par une force vitale puissante qui ne me permettait pas de croire vraiment à ma mort. Après la guerre c’est le désir de réussite, puis l’échec, qui ont été mes sentiments dominants. L’échec m’a paru pire que la mort”. Résumé poignant, sans explications inutiles, du destin de Bauchau. Le 23 novembre de la même année, on lit cette phrase de Lao-Tseu: “Celui qui connaît sa clarté se voile en son obscur”. Puis celle de Heidegger: “Ce qui ne veut que luire n’éclaire pas”. Toute la démarche post bellum de Bauchau s’y trouve: l’attitude altière du chef des VT est toute de clarté mais ignore sa part obscure (celle aussi de Shadow et du dictateur tudesque que ce personnage du “Boulevard périphérique” servait), une part obscure que l’analyse révèlera. En 1962, Bauchau fait la découverte d’Alain (une découverte qu’il partageait d’ailleurs avec Henri Fenet, sans connaître ce dernier, bien évidemment). Pour notre ancien des VT, Alain est le philosophe qui ne démontre pas, qui ne réfute pas ses homologues, mais “qui les suit, les croit sur parole, apprend d’eux jusque dans leurs erreurs” (6 janvier 1962). Alain incite Bauchau à abandonner toute posture expliquante, toute volonté de démontrer quoi que ce soit. Bauchau: “Alain me montre que je me suis trop occupé de moi, et pas assez du monde” (27 février 1962). Et le même jour: “La définition que donne Alain du bourgeois, l’homme qui doit convaincre, et du prolétaire, l’homme qui produit et qui a la sagesse et les limites de l’outil, est saisissante”. Bauchau dit adieu à sa classe bourgeoise qui, dans le Namurois de ses origines, dans le Bruxelles qui deviendra la “tache grise” de son existence, avait opté pour des postures catholiques, non républicaines au sens français du terme, toutes postures étrangères au réel concret, tissées qu’elles étaient de dérives donquichottesques ou matamoresques. “Le goût de l’explication est le grand obstacle. Se rapprocher de la nudité, de l’image et du fait intérieur, lui laisser son abrupt” (4 mars 1962). “... de dix-huit à trente-quatre ans j’ai vécu ma vie comme une grande aventure. Je juge aujourd’hui qu’elle fut mal fondée et sans issue. N’empêche qu’il y avait une vérité dans ce flux qui me soulevait et que parfois je retrouve dans les moments de création. J’étais aveugle, ligoté par le milieu et mes propres erreurs, mais j’ai vécu une aventure dont je dois retrouver le sens obscur pour accomplir ce que je suis. Il y a une justice que je ne puis encore me rendre car ma vue est encore offusquée par mes erreurs et leurs suites” (9 mars 1962).

Le 11 septembre 2001 et Francis Fukuyama

On le voit, la lecture des journaux de Bauchau est le complément idéal, et, pour les Wallons ou les Belges francophones, “national”, de la lecture des “Strahlungen” et des volumes intitulés “Siebzig verweht” d’Ernst Jünger. Il y a d’ailleurs un parallèle évident dans la démarche des deux hommes, l’un plongé dans les polémiques politiques de la République de Weimar, l’autre dans celles de la Belgique des années 30; ensuite, tous deux opèrent un repli sur les profondeurs de l’âme ou de la spiritualité, sur fond d’exil, avec les voyages de l’Allemand (au Brésil, en Méditerranée...) et l’éloignement volontaire de “Thèbes” du Wallon, en Suisse puis à Paris. Dans “Passage de la Bonne-Graine”, Bauchau, à la date du 11 septembre 2001, écrit, à chaud, quelques instants après avoir appris les attentats contre les tours jumelles de Manhattan: “L’état du monde sera sans doute changé par cette catastrophe. La guerre ne sera plus faite par des soldats mais par n’importe qui, maniant sans vraie direction politique des armes toujours plus puissantes. Ce ne sera plus l’armée adverse mais les fragiles structures des grandes villes mal protégées qui deviendront les objectifs des terroristes ou résistants. Comme Ernst Jünger l’a prévu, nous risquons d’aller vers la guerre de tous contre tous, dans un nihilisme croissant que cherchent à nous masquer le progrès foudroyant mais immaîtrisé des techniques et la dictature de la Bourse sur des chimères de chiffres, de peurs et d’engouements”. Le 19 septembre 2001, Bauchau note: “... la tristesse des événements d’Amérique et des redoutables lendemains qui s’annoncent si les dirigeants américains s’engagent dans le cycle fatal des vengeances”.

Le 4 octobre 2001: “Dans le dangereux glissement du monde vers l’assouvissement des désirs, la consommation, la technique, je puis à ma petite place rester fidèle à la vie intérieure et à la vérité artisanale de l’art vécu comme un chemin”. Puis, le 19 octobre, ce message politique que nous pouvons faire nôtre et qui renoue paisiblement, subrepticement, avec l’engagement non-conformiste des années 30: “Dans le ‘Monde’ du 18, un article de Francis Fukijama (sic) qui a annoncé il y a quelque années dans un livre la fin de l’histoire. Il soutient malgré les événements la même thèse, pour lui ‘le progrès de l’humanité au cours des siècles va vers la modernité que caractérisent des institutions telles que la démocratie libérale et le capitalisme (...). Car au-delà de la démocratie libérale et des marchés, il n’existe rien d’autre vers quoi aspirer, évoluer, d’où la fin de l’histoire’. La confusion entre la démocratie et le capitalisme est pour lui totale, alors qu’on peut se demander s’ils ne sont pas en réalité opposés. Considérer qu’il n’y a pas d’autre espérance que l’économie libérale et le marché me semble précisément tuer l’espérance, ce qui caractérise bien notre monde. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une ou plusieurs nouvelles espérances, mais pas de celles qu’on tente —en excitant nos désirs— de nous vendre”. En dépit de son constat, fin des années 40, de l’impossibilité d’articuler un quelconque espoir par une revendication tout à la fois politique et éthique, Bauchau, à 88 ans, garde finalement un certain espoir, l’espoir en un retour d’une éventuelle nouvelle vague éthique, en un retour du sacré (bien que non chrétien désormais), en l’avènement d’une synthèse alliant peut-être Confucius, Bouddha et Maître Eckhart, une synthèse portant sur ses ailes un projet politique non démocrato-capitaliste. En formulant furtivement cet espoir, Bauchau cesse-t-il de penser dans la “déchirure”, cesse-t-il, fût-ce pour un très bref instant, fût-ce pour l’instant fugace d’un souvenir, fût-ce pour quelques secondes de nostalgie, de placer ses efforts d’écrivains dans l’espace béant de la “déchirure” permanente, comme le lui avait demandé Blanche Reverchon-Jouve, et renoue-t-il ainsi, pendant quelques minuscules fragments de temps, avec l’idéal de la “réconciliation”, entre catholiques et socialistes, entre “croyants” et “incroyants”? Retour à la case départ? Indice d’un non reniement? Assurément, mais cette fois dans la quiétude.

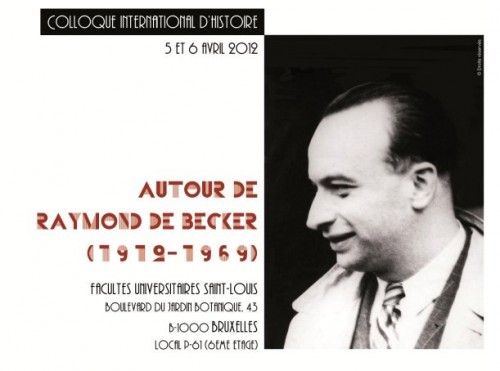

Programme du colloque

Mission accomplie!

Reste à inciter un chacun à lire le dernier beau recueil de poèmes de Bauchau, “Tentatives de louange” (octobre 2011). La boucle est désormais bouclée: le dernier grand personnage de notre non-conformisme des années 30 vient de franchir la ligne entre notre en-deça et un hypothétique au-delà. Il a réussi sa vie, malgré ses hésitations, malgré ses doutes et, mieux, ceux-ci l’ont aidé à accéder à l’immortalité du poète et de l’écrivain: l’université le célèbre, on l’étudie, il s’est taillé, comme Jünger, une niche dans notre espace culturel. Mieux, il est resté admirablement fidèle à son ami maudit, à Raymond De Becker, qu’il n’a jamais laché, comme il le lui avait promis avant-guerre, lors d’une retraite à Tamié en Savoie. L’Université a organisé enfin un colloque, en avril dernier, sur les multiples facettes de ce personnage hors du commun que fut De Becker, ce “passeur”, cet homme qui s’ingéniait à créer des “passerelles” pour faire advenir une meilleure politique et sortir de la cacocratie, ce proscrit mort dans la solitude et le dénuement en 1969. Le Lieutenant Bauchau a accompli sa principale mission, celle d’être fidèle à son serment de Tamié. Nous ne le dégraderons donc pas, pour notre part, car, sur ce chapitre, court et modeste mais intense et poignant, il n’a pas démérité. Il a sûrement appris la tenue de ce colloque sur De Becker aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, il a donc su, dans les quatre ou cinq derniers mois de sa vie, que son ami avait été quelque peu “réhabilité”: Henry Bauchau peut dormir en paix et les deux amis, jadis en retraite à Tamié, ne seront pas oubliés car ils auront planté l’arbre de leur espoirs (éthico-politiques) et de leurs aspirations à la quiétude, à une certaine harmonie taoïste, dans le jardin de l’avenir, celui auquel les forces catamorphiques du présentisme t du “bougisme” (Taguieff) n’ont pas accès, ne veulent avoir accès, tant elles mettent l’accent sur les frénésies activistes ou acquisitives. Pour l’avenir, nous nous mettrons humblement à la remorque du Lieutenant Bauchau car la politicaillerie a aussi laissé en nous des traces d’amertume sinon des “déchirures”, certes bien moins tragiques et qui ont suscité plutôt notre verve caustique ou notre morgue hautaine que notre désespoir, zwanze bruxelloise et souvenir d’ “Alidor” obligent. Passons à l’écriture. Passons à la méditation, notamment par le biais de ses “journaux” comme nous le faisons depuis tant d’années en lisant et relisant ceux d’Ernst Jünger.

Robert STEUCKERS.

(Forest-Flotzenberg, septembre/octobre 2012).

Bibliographie:

Oeuvres d’Henry Bauchau:

- Tentatives de louange, Actes Sud, Paris, 2011.

- Le Boulevard périphérique, Actes Sud, Paris, 2008.

- La Grande Muraille – Journal de la ‘Déchirure’ (1960-1965), Actes Sud, 2005.

- Oedipe sur la route, Actes Sud, Paris, 1990.

- Passage de la Bonne-Graine – Journal (1997-2001), Actes Sud, Paris, 2002.

- Diotime et les lions, Actes Sud, Paris, 1991.

- Antigone, Actes Sud, Paris, 1997.

- Poésie, Actes Sud, Paris, 1986.

- L’enfant rieur, Actes Sud, Paris, 2011.

Sur Henry Bauchau:

- Myriam WATTHEE-DELMOTTE, Bauchau avant Bauchau – En amont de l’oeuvre littéraire, Academia/Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002.

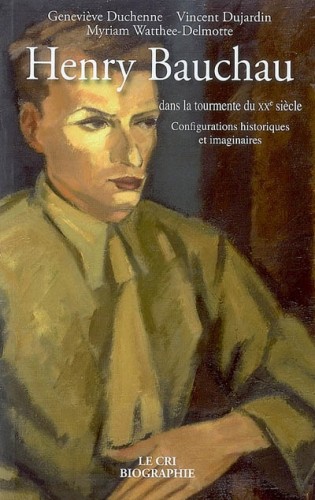

- Geneviève DUCHENNE, Vincent DUJARDIN, Myriam WATTHEE-DELMOTTE, Henry Bauchau dans la tourmente du XX° siècle – Configurations historiques et imaginaires, Le Cri, Bruxelles, 2008.

- Marc QUAGHEBEUR (éd.), Les constellations impérieuses d’Henry Bauchau, Actes du Colloque de Cerisy (21-31 juillet 2001), AML-Editions/Editions Labor, Bruxelles, 2003. Dans ces actes lire surtout:

- A) Anne NEUSCHÄFER, “De la ‘Cité chrétienne’ au ‘Journal d’un mobilisé’”, p. 47-77.

- B) Marc QUAGHEBEUR, “Le tournant de la ‘Déchirure’”, pp. 86-141.

Sur le contexte politique:

- Eva SCHANDEVYL, Tussen revolutie en conformisme – Het engagement en de netwerken van linkse intellectuelen in België – 1918-1956, ASP, Brussel, 2011.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Après plusieurs années de santé défaillante, Vladimir Avdeyev est mort du COVID le 5 décembre à Moscou. J'avais rencontré Avdeev lors de la première rencontre dite « du monde blanc » (2006) organisée par le philosophe russe identitaire Pavel Tulaev.Cette initiative fut un jalon dansle combat métapolitique pour la défense de notre identité et de notre civilisation, une première étape dans la collaboration entre divers penseurs de l'identité de l’Europe, de la Russie et de l'Amérique européenne. Nous avons tous deux prononcé nos discours respectifs, tout comme les autres participants, dans un environnement véritablement stimulant sur le plan intellectuel. Après la clôture des conférences de ce premier « Congrès du monde blanc », un concert de musique classique a été organisé dans la Maison de la musique slave en l'honneur des participants par l'Orchestre de l'Académie nationale russe dirigé par le maestro Anatoly Poletaev, qui a dirigé des morceaux de Grieg, Glinka, Tchaïkovski et Rachmaninov. Le lendemain, visite de la galerie Tretiakov où nous avons pu apprécier des chefs-d'œuvre de l'art russe, et enfin visite du musée du peintre Konstantin Vassiliev, une remarquable peinture de l'époque soviétique à thèmes historiques et mythologiques.

Après plusieurs années de santé défaillante, Vladimir Avdeyev est mort du COVID le 5 décembre à Moscou. J'avais rencontré Avdeev lors de la première rencontre dite « du monde blanc » (2006) organisée par le philosophe russe identitaire Pavel Tulaev.Cette initiative fut un jalon dansle combat métapolitique pour la défense de notre identité et de notre civilisation, une première étape dans la collaboration entre divers penseurs de l'identité de l’Europe, de la Russie et de l'Amérique européenne. Nous avons tous deux prononcé nos discours respectifs, tout comme les autres participants, dans un environnement véritablement stimulant sur le plan intellectuel. Après la clôture des conférences de ce premier « Congrès du monde blanc », un concert de musique classique a été organisé dans la Maison de la musique slave en l'honneur des participants par l'Orchestre de l'Académie nationale russe dirigé par le maestro Anatoly Poletaev, qui a dirigé des morceaux de Grieg, Glinka, Tchaïkovski et Rachmaninov. Le lendemain, visite de la galerie Tretiakov où nous avons pu apprécier des chefs-d'œuvre de l'art russe, et enfin visite du musée du peintre Konstantin Vassiliev, une remarquable peinture de l'époque soviétique à thèmes historiques et mythologiques.

Dentro del GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne – Grupo de Investigación y Estudios para la civilización europea), se dedicó a estudiar con detenimiento la filosofía política -Machiavelo, Hobbes, Hegel, Pareto, Carl Schmitt, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Moeller van den Bruck, Heidegger, Arnold Gehlen, Konrad Lorenz, etc.-. También desarrollaría un gran interés por las teorías geopolíticas europeistas de Jean Thiriart. Dueño de un estilo original y de una inteligencia muy lúcida, Faye ocupó un puesto importante en el GRECE y se convirtió en un referente de la Nouvelle Droite. Desde las páginas de Nouvelle École y Eléments puso su pluma al servicio del polo antimodernista del movimiento: por ello sus textos del período se destacan por su duro repudio a las ideas centrales de la Ilustración (y a sus herederos que buscan promoverlas), por su feroz crítica al materialismo y al consumismo burgués, y por sus despiadados ataques contra la tecnocracia. Alain de Benoist, entusiasmado con su ímpetu militante e impresionado con su rigor intelectual, le encomendó en 1974 la dirección de la revista Études et Recherches, la más académica de las publicaciones de la organización.

Dentro del GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne – Grupo de Investigación y Estudios para la civilización europea), se dedicó a estudiar con detenimiento la filosofía política -Machiavelo, Hobbes, Hegel, Pareto, Carl Schmitt, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Moeller van den Bruck, Heidegger, Arnold Gehlen, Konrad Lorenz, etc.-. También desarrollaría un gran interés por las teorías geopolíticas europeistas de Jean Thiriart. Dueño de un estilo original y de una inteligencia muy lúcida, Faye ocupó un puesto importante en el GRECE y se convirtió en un referente de la Nouvelle Droite. Desde las páginas de Nouvelle École y Eléments puso su pluma al servicio del polo antimodernista del movimiento: por ello sus textos del período se destacan por su duro repudio a las ideas centrales de la Ilustración (y a sus herederos que buscan promoverlas), por su feroz crítica al materialismo y al consumismo burgués, y por sus despiadados ataques contra la tecnocracia. Alain de Benoist, entusiasmado con su ímpetu militante e impresionado con su rigor intelectual, le encomendó en 1974 la dirección de la revista Études et Recherches, la más académica de las publicaciones de la organización.

En 1997 Faye reingresa al campo político, reincorporándose al GRECE y uniéndose a Terre et Peuple. Al año siguiente publicará L’Archéofuturisme a través de la editorial L’Ancre, propiedad de Gilles Soulas. El texto denuncia el penoso estado presente de la sociedad europea, y propone aliar el espíritu del futurismo con la tradición ancestral indoeuropea, empleando a la tecnociencia para ultrapasar a la Modernidad en lugar de para consumarla. La obra, además, ataca a la estrategia metapolítica de la Nouvelle Droite, reprochándole el no haberse involucrado más activamente en la lucha electoral, lo que sólo habría perjudicado al pueblo francés. Alain de Benoist recibió con poca simpatía al libro. El discurso racialista y evidentemente en contra de la islamización de Europa de Faye quedó más prístinamente plasmado en La colonisation de l’Europe, publicado en 2000 también por la editorial L’Ancre. El libro señala que el choque de civilizaciones no puede ser resuelto con la integración o la asimilación, sino que la única salida que garantice la persistencia de la raza blanca es la Reconquista, que no sería más que una nueva guerra étnica. La publicación del libro le costó a Faye y a Soulas una onerosa multa, acusados de actuar con la intención de producir literatura que incite a la discriminación y al odio racial. Además, debido a ello, Alain de Benoist expulsó a Faye del GRECE, y acusó al escritor de haber producido una obra delirante y peligrosa.

En 1997 Faye reingresa al campo político, reincorporándose al GRECE y uniéndose a Terre et Peuple. Al año siguiente publicará L’Archéofuturisme a través de la editorial L’Ancre, propiedad de Gilles Soulas. El texto denuncia el penoso estado presente de la sociedad europea, y propone aliar el espíritu del futurismo con la tradición ancestral indoeuropea, empleando a la tecnociencia para ultrapasar a la Modernidad en lugar de para consumarla. La obra, además, ataca a la estrategia metapolítica de la Nouvelle Droite, reprochándole el no haberse involucrado más activamente en la lucha electoral, lo que sólo habría perjudicado al pueblo francés. Alain de Benoist recibió con poca simpatía al libro. El discurso racialista y evidentemente en contra de la islamización de Europa de Faye quedó más prístinamente plasmado en La colonisation de l’Europe, publicado en 2000 también por la editorial L’Ancre. El libro señala que el choque de civilizaciones no puede ser resuelto con la integración o la asimilación, sino que la única salida que garantice la persistencia de la raza blanca es la Reconquista, que no sería más que una nueva guerra étnica. La publicación del libro le costó a Faye y a Soulas una onerosa multa, acusados de actuar con la intención de producir literatura que incite a la discriminación y al odio racial. Además, debido a ello, Alain de Benoist expulsó a Faye del GRECE, y acusó al escritor de haber producido una obra delirante y peligrosa. En 2004 se editan los libros La convergence des catastrophes y Le coup d’état mondial. El primero, que circuló firmado con el seudónimo «Guillaume Corvus», no es más que un resumen del pensamiento de Faye en el que –adaptando las teorías del matemático René Thom a la sociología– alerta que el sistema europeo está en peligro de colapsar debido a que las catástrofes sociales, económicas, demográficas, ecológicas e institucionales pueden confluir en un mismo momento y destruir lo que queda en pie del orden civilizatorio occidental. El otro libro, en cambio, es un análisis sobre el imperialismo estadounidense, al cual repudia, pero destacando que en Norteamérica existe el potencial para contribuir al freno del genocidio blanco (por ello amplía su idea de la Eurosiberia para incluir a los países americanos en una entidad que denominará «Septentrión»). Gracias a estas ideas su pensamiento fue bien acogido por el paleoconservadurismo norteamericano, lo que le permitiría después ser citado como uno de los inspiradores del movimiento Alt Right, gracias a Jared Taylor de American Renaissance.

En 2004 se editan los libros La convergence des catastrophes y Le coup d’état mondial. El primero, que circuló firmado con el seudónimo «Guillaume Corvus», no es más que un resumen del pensamiento de Faye en el que –adaptando las teorías del matemático René Thom a la sociología– alerta que el sistema europeo está en peligro de colapsar debido a que las catástrofes sociales, económicas, demográficas, ecológicas e institucionales pueden confluir en un mismo momento y destruir lo que queda en pie del orden civilizatorio occidental. El otro libro, en cambio, es un análisis sobre el imperialismo estadounidense, al cual repudia, pero destacando que en Norteamérica existe el potencial para contribuir al freno del genocidio blanco (por ello amplía su idea de la Eurosiberia para incluir a los países americanos en una entidad que denominará «Septentrión»). Gracias a estas ideas su pensamiento fue bien acogido por el paleoconservadurismo norteamericano, lo que le permitiría después ser citado como uno de los inspiradores del movimiento Alt Right, gracias a Jared Taylor de American Renaissance.

Lo cierto es que Delle Chiaie es un personaje central en la acción política patriótica de la Italia de los años 60 y 70, y de las relaciones internacionales de los movimientos nacionalistas de occidente de los 80 y los 90 hasta su regreso a Italia a finales de la centuria para reincorporarse a la política italiana, exonerado de los supuestos crímenes en los que se le incriminaba, como las matanzas de Piazza Fontana de 1969 en Milán, donde murieron 17 personas, o la masacre de Bolonia de 1980, con 85 fallecidos.

Lo cierto es que Delle Chiaie es un personaje central en la acción política patriótica de la Italia de los años 60 y 70, y de las relaciones internacionales de los movimientos nacionalistas de occidente de los 80 y los 90 hasta su regreso a Italia a finales de la centuria para reincorporarse a la política italiana, exonerado de los supuestos crímenes en los que se le incriminaba, como las matanzas de Piazza Fontana de 1969 en Milán, donde murieron 17 personas, o la masacre de Bolonia de 1980, con 85 fallecidos. Su salida de Italia es fruto de su participación en el golpe de estado de Junio Valerio Borguese, en el año 1970, un pseudo golpe de estado que fracasa y que obliga a Delle Chiaie a dejar Italia.

Su salida de Italia es fruto de su participación en el golpe de estado de Junio Valerio Borguese, en el año 1970, un pseudo golpe de estado que fracasa y que obliga a Delle Chiaie a dejar Italia. En 1987 es detenido en Venezuela y trasladado a Italia para ser enjuiciado, siendo absuelto de toda responsabilidad penal por los distintos atentados en los que se le incriminaba en nueve distintos juicios. Años más tarde, ante la Comisión contra el terrorismo que en Italia trató de dilucidar aquellos años de violencia, durante una audiencia de 1997, encabezada por el senador Giovanni Pellegrino, Stefano Delle Chiaie siguió hablando de una «internacional fascista negra» y su esperanza de crear las condiciones de una «revolución internacional». Habló de la Liga Anticomunista Mundial, pero dijo que después de asistir a una reunión en el Paraguay, la había abandonado afirmando que era una fachada de la CIA. Lo único que admitió haber tomado parte en la organización del Nuevo Orden Europeo (NOE).

En 1987 es detenido en Venezuela y trasladado a Italia para ser enjuiciado, siendo absuelto de toda responsabilidad penal por los distintos atentados en los que se le incriminaba en nueve distintos juicios. Años más tarde, ante la Comisión contra el terrorismo que en Italia trató de dilucidar aquellos años de violencia, durante una audiencia de 1997, encabezada por el senador Giovanni Pellegrino, Stefano Delle Chiaie siguió hablando de una «internacional fascista negra» y su esperanza de crear las condiciones de una «revolución internacional». Habló de la Liga Anticomunista Mundial, pero dijo que después de asistir a una reunión en el Paraguay, la había abandonado afirmando que era una fachada de la CIA. Lo único que admitió haber tomado parte en la organización del Nuevo Orden Europeo (NOE).

Du temps que le Général régnait sur la France, le gaulliste Dutourd était abreuvé d’injures, dont les moindres étaient : « nouveau Déroulède », « grosse bête », « patriote ringard ». On le vilipendait pour son « gros bon sens », sa prétendue « vulgarité », sa propension à se faire « le porte-parole de la majorité silencieuse ». « Pour être admis chez les gens intelligents, me disait-il, il fallait m’avoir traité d’imbécile ! » Du jour où les socialistes parvinrent au pouvoir, on le découvrit soudain moins bête qu’on ne le disait, et jamais il ne fut davantage invité sur les plateaux de télévision, où son flegme narquois et ses bons mots faisaient florès.

Du temps que le Général régnait sur la France, le gaulliste Dutourd était abreuvé d’injures, dont les moindres étaient : « nouveau Déroulède », « grosse bête », « patriote ringard ». On le vilipendait pour son « gros bon sens », sa prétendue « vulgarité », sa propension à se faire « le porte-parole de la majorité silencieuse ». « Pour être admis chez les gens intelligents, me disait-il, il fallait m’avoir traité d’imbécile ! » Du jour où les socialistes parvinrent au pouvoir, on le découvrit soudain moins bête qu’on ne le disait, et jamais il ne fut davantage invité sur les plateaux de télévision, où son flegme narquois et ses bons mots faisaient florès.

Les tâtonnements de cette génération “non-conformiste” des années 30 ont parfois débouché sur le rexisme, sur un socialisme pragmatique (celui d’Achille Van Acker après 1945), sur une sorte de catho-communisme à la belge (auquel adhérera le Chanoine Leclercq, appliquant avec une dizaine d’années de retard l’ouverture de Maritain et Mounier aux forces socialo-marxistes), sur une option belge, partagée par Bauchau, dans le cadre d’une Europe tombée, bon gré mal gré, sous la férule de l’Axe Rome/Berlin, etc. Après les espoirs d’unité, nous avons eu la dispersion... et le désespoir de ceux qui voulaient porter remède à la déchéance du royaume et de sa sphère politique. Logique: toute politicaillerie, même honnête, finit par déboucher dans le vaudeville, dans un “monde de lémuriens” (dixit Ernst Jünger). Mais c’est faire bien basse injure à ces merveilleux animaux malgaches que sont les lémuriens, en osant les comparer au personnel politique belge d’après-guerre (où émergeaient encore quelques nobles figures comme Pierre Harmel, lié d’amitié à Bauchau) pour ne pas parler du cortège de pitres, de médiocres et de veules qui se présenteront aux prochaines élections... Plutôt que le terme “lémurien”, prisé par Jünger, il aurait mieux valu user du vocable de “bandarlog”, forgé par Kipling dans son “Livre de la Jungle”.

Les tâtonnements de cette génération “non-conformiste” des années 30 ont parfois débouché sur le rexisme, sur un socialisme pragmatique (celui d’Achille Van Acker après 1945), sur une sorte de catho-communisme à la belge (auquel adhérera le Chanoine Leclercq, appliquant avec une dizaine d’années de retard l’ouverture de Maritain et Mounier aux forces socialo-marxistes), sur une option belge, partagée par Bauchau, dans le cadre d’une Europe tombée, bon gré mal gré, sous la férule de l’Axe Rome/Berlin, etc. Après les espoirs d’unité, nous avons eu la dispersion... et le désespoir de ceux qui voulaient porter remède à la déchéance du royaume et de sa sphère politique. Logique: toute politicaillerie, même honnête, finit par déboucher dans le vaudeville, dans un “monde de lémuriens” (dixit Ernst Jünger). Mais c’est faire bien basse injure à ces merveilleux animaux malgaches que sont les lémuriens, en osant les comparer au personnel politique belge d’après-guerre (où émergeaient encore quelques nobles figures comme Pierre Harmel, lié d’amitié à Bauchau) pour ne pas parler du cortège de pitres, de médiocres et de veules qui se présenteront aux prochaines élections... Plutôt que le terme “lémurien”, prisé par Jünger, il aurait mieux valu user du vocable de “bandarlog”, forgé par Kipling dans son “Livre de la Jungle”.  Lao-Tseu, Heidegger et Alain

Lao-Tseu, Heidegger et Alain

Ich will direkt an Kubitscheks

Ich will direkt an Kubitscheks  Le 5 février 1982, Wies Moens quittait ce monde, lui, le principal poète moderne d’inspiration thioise et grande-néerlandaise. Il est mort en exil, pas très loin de nos frontières, à Geleen dans le Limbourg néerlandais. Dans un hebdomadaire comme “’t Pallieterke”, qui cultive l’héritage national flamand et l’idéal grand-néerlandais, Wies Moens est une référence depuis toujours. Il suffit de penser à l’historien de cet hebdomadaire, Arthur de Bruyne, aujourd’hui disparu, qui s’inscrivait dans son sillage. Pour commémorer le trentième anniversaire de la disparition de Wies Moens, “Brederode”, qui l’a connu personnellement, lui rend ici un hommage mérité. L’exilé Wies Moens n’avait-il pas dit, en 1971: “La Flandre d’aujourd’hui, l’agitation politicienne qui y sévit, l’art, la littérature, tout cela ne me dit quasi plus rien. Je ne ressens aucune envie de revenir de mon exil”?

Le 5 février 1982, Wies Moens quittait ce monde, lui, le principal poète moderne d’inspiration thioise et grande-néerlandaise. Il est mort en exil, pas très loin de nos frontières, à Geleen dans le Limbourg néerlandais. Dans un hebdomadaire comme “’t Pallieterke”, qui cultive l’héritage national flamand et l’idéal grand-néerlandais, Wies Moens est une référence depuis toujours. Il suffit de penser à l’historien de cet hebdomadaire, Arthur de Bruyne, aujourd’hui disparu, qui s’inscrivait dans son sillage. Pour commémorer le trentième anniversaire de la disparition de Wies Moens, “Brederode”, qui l’a connu personnellement, lui rend ici un hommage mérité. L’exilé Wies Moens n’avait-il pas dit, en 1971: “La Flandre d’aujourd’hui, l’agitation politicienne qui y sévit, l’art, la littérature, tout cela ne me dit quasi plus rien. Je ne ressens aucune envie de revenir de mon exil”? Wies Moens ne cessera plus jamais de nous interpeller, surtout grâce à ses premiers poèmes, dont le sublime “Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang...”, paru dans le recueil “De Boodschap”. Il l’a écrit à 21 ans, la veille de Noël 1918, quand il était interné à la prison de Termonde, pour avoir été étudiant et activiste. Dans le deuxième ver de ce poème, il esquisse déjà tout le travail qu’il s’assigne, celui d’éduquer le peuple:

Wies Moens ne cessera plus jamais de nous interpeller, surtout grâce à ses premiers poèmes, dont le sublime “Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang...”, paru dans le recueil “De Boodschap”. Il l’a écrit à 21 ans, la veille de Noël 1918, quand il était interné à la prison de Termonde, pour avoir été étudiant et activiste. Dans le deuxième ver de ce poème, il esquisse déjà tout le travail qu’il s’assigne, celui d’éduquer le peuple: „Man könnte über diesen ‚nationalen Dissidenten‘ achselzuckend hinweggehen, wenn nicht ein bestimmter Ton aufmerksam machen würde – ein Ton, der junge Deutsche in der Geschichte immer wieder beeindruckt hat. Konsequent, hochmütig und rücksichtslos – der Kompromiß wird der Verachtung preisgegeben. Mit den ‚feigen fetten Fritzen der Wohlstandsgesellschaft‘ will Sander nichts zu tun haben. Das bringt ihn Gott sei Dank in einen unversöhnlichen Gegensatz zur großen Mehrheit der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Was verhütet werden muß, ist, daß diese stilisierte Einsamkeit, diese Kleistsche Radikalität wieder Anhänger findet. Schon ein paar Tausend wären zuviel für die zivile parlamentarische Bundesrepublik.“ Diese Zeilen stammen aus einem Porträt über Hans-Dietrich Sander, das einer der besten Köpfe der deutschen Linken, der frühere SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz, im Jahr 1989 schrieb und in sein Buch Die deutsche Rechte – eine Streitschrift aufnahm. Die Faszination, die für Glotz von Sander ausging, ist auch in späteren Aufsätzen des leider schon im Jahr 2005 verstorbenen SPD-Vordenkers zu spüren, in denen immer wieder Sanders Name erwähnt wird. Glotz gehörte zu den wenigen Intellektuellen, die Sander sofort als geistige Ausnahmeerscheinung auf der deutschen Rechten wahrnahmen; vielleicht empfand er, der seine Autobiographie Von Heimat zu Heimat –Erinnerungen eines Grenzgängers nannte, eine gewisse Verwandtschaft mit Sander, der als junger Mann ein Wanderer zwischen Ost und West, zwischen den Systemen war.

„Man könnte über diesen ‚nationalen Dissidenten‘ achselzuckend hinweggehen, wenn nicht ein bestimmter Ton aufmerksam machen würde – ein Ton, der junge Deutsche in der Geschichte immer wieder beeindruckt hat. Konsequent, hochmütig und rücksichtslos – der Kompromiß wird der Verachtung preisgegeben. Mit den ‚feigen fetten Fritzen der Wohlstandsgesellschaft‘ will Sander nichts zu tun haben. Das bringt ihn Gott sei Dank in einen unversöhnlichen Gegensatz zur großen Mehrheit der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Was verhütet werden muß, ist, daß diese stilisierte Einsamkeit, diese Kleistsche Radikalität wieder Anhänger findet. Schon ein paar Tausend wären zuviel für die zivile parlamentarische Bundesrepublik.“ Diese Zeilen stammen aus einem Porträt über Hans-Dietrich Sander, das einer der besten Köpfe der deutschen Linken, der frühere SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz, im Jahr 1989 schrieb und in sein Buch Die deutsche Rechte – eine Streitschrift aufnahm. Die Faszination, die für Glotz von Sander ausging, ist auch in späteren Aufsätzen des leider schon im Jahr 2005 verstorbenen SPD-Vordenkers zu spüren, in denen immer wieder Sanders Name erwähnt wird. Glotz gehörte zu den wenigen Intellektuellen, die Sander sofort als geistige Ausnahmeerscheinung auf der deutschen Rechten wahrnahmen; vielleicht empfand er, der seine Autobiographie Von Heimat zu Heimat –Erinnerungen eines Grenzgängers nannte, eine gewisse Verwandtschaft mit Sander, der als junger Mann ein Wanderer zwischen Ost und West, zwischen den Systemen war. Während Sander in Büchern wie Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie oder Die Auflösung aller Dinge seinen Warnungen vor einer Welt, die nur noch in Funktionalitäten aufgeht, eher die Form kultur- oder literaturwissenschaftlicher Begrifflichkeiten gibt, trägt er seine Argumentation ab 1990 als Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Staatsbriefe in einem staatsphilosophischen und politischen Kontext vor. Die Staatsbriefe erscheinen in zwölf Jahrgängen bis zum Dezember 2001; ihr Titelblatt ist immer von einem Oktagon auf grauem Grund geschmückt; dem Grundriß des apulischen Castel del Monte des Stauferkaisers Friedrich II. Wie Ernst Kantorowicz sieht Sander in Friedrich II. den Kaiser der deutschen Sehnsucht, dem es gelang, binnen weniger Jahre das sizilische Chaos zum Staat zu bändigen, die Einmischung des Papstes in innere Angelegenheiten zu beseitigen, die Macht der widerspenstigen Festlandsbarone und Verbündeten Roms zu brechen und ihren gesamten Burgenbestand zu übernehmen und ein straffes, nur ihm verantwortliches Beamtenkorps zu schaffen. Als Einzelner stieß Friedrich II. das Tor zur Neuzeit weit auf – Jahrhunderte, bevor diese wirklich begann. In seinem Genius bündelt sich für Sander all das, was auch heute einem sich selbst absolut setzenden Liberalismus und den von ihm ausgelösten Niedergangsprozessen entgegenzusetzen ist, nämlich die Fähigkeit zur Repräsentation, juristische Formkraft und die Möglichkeit zur Dezision, die politisch-theologischer Souveränität entspringt. Wo die letztgenannten Elemente fehlen, wächst nach Sander die Gefahr der Staatsverfehlung, die in den verschiedenen Formen des Totalitarismus der Moderne gipfelte. Freilich rechnet Sander auch den Liberalismus bzw. Kapitalismus amerikanischer Prägung zu den Formen totalitärer Macht, da er genauso wie Kommunismus und Nationalsozialismus das Ganze von einem Teil her definiere, woraus eine begrenzte Optik resultiere, mit der keine dauerhafte Herrschaft begründet werden kann. Wo im Nationalsozialismus und Kommunismus sich die jeweilige Staatspartei als Teil für das Ganze setzte, wird der Globalisierungsprozeß einseitig von den amerikanischen Wirtschaftsinteressen her gesteuert. Dies hat nach Sander fatale Folgen, die er in einem Aufsatz aus dem Jahr 2007 mit dem Titel Der Weg der USA ins totalitäre Desastre wie folgt beschreibt: „Die USA drangen in die gewachsenen Kulturen ein, lösten die Volkswirtschaften nach und nach auf, zwangen die Völker in politische Strukturen, die zu ihnen nicht paßten, und stellten sie durch beständige Einwanderung in Frage. Schließlich wurde die These laut, die Völker seien nur eine Erfindung der Historiker gewesen. Ist das nicht etwa Völkermord?“ Nein, es kann kein Zweifel bestehen, für Sander ist die Emanzipation des Politischen aus der Ordnung des Staates keine Errungenschaft, sondern ein Verhängnis.

Während Sander in Büchern wie Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie oder Die Auflösung aller Dinge seinen Warnungen vor einer Welt, die nur noch in Funktionalitäten aufgeht, eher die Form kultur- oder literaturwissenschaftlicher Begrifflichkeiten gibt, trägt er seine Argumentation ab 1990 als Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Staatsbriefe in einem staatsphilosophischen und politischen Kontext vor. Die Staatsbriefe erscheinen in zwölf Jahrgängen bis zum Dezember 2001; ihr Titelblatt ist immer von einem Oktagon auf grauem Grund geschmückt; dem Grundriß des apulischen Castel del Monte des Stauferkaisers Friedrich II. Wie Ernst Kantorowicz sieht Sander in Friedrich II. den Kaiser der deutschen Sehnsucht, dem es gelang, binnen weniger Jahre das sizilische Chaos zum Staat zu bändigen, die Einmischung des Papstes in innere Angelegenheiten zu beseitigen, die Macht der widerspenstigen Festlandsbarone und Verbündeten Roms zu brechen und ihren gesamten Burgenbestand zu übernehmen und ein straffes, nur ihm verantwortliches Beamtenkorps zu schaffen. Als Einzelner stieß Friedrich II. das Tor zur Neuzeit weit auf – Jahrhunderte, bevor diese wirklich begann. In seinem Genius bündelt sich für Sander all das, was auch heute einem sich selbst absolut setzenden Liberalismus und den von ihm ausgelösten Niedergangsprozessen entgegenzusetzen ist, nämlich die Fähigkeit zur Repräsentation, juristische Formkraft und die Möglichkeit zur Dezision, die politisch-theologischer Souveränität entspringt. Wo die letztgenannten Elemente fehlen, wächst nach Sander die Gefahr der Staatsverfehlung, die in den verschiedenen Formen des Totalitarismus der Moderne gipfelte. Freilich rechnet Sander auch den Liberalismus bzw. Kapitalismus amerikanischer Prägung zu den Formen totalitärer Macht, da er genauso wie Kommunismus und Nationalsozialismus das Ganze von einem Teil her definiere, woraus eine begrenzte Optik resultiere, mit der keine dauerhafte Herrschaft begründet werden kann. Wo im Nationalsozialismus und Kommunismus sich die jeweilige Staatspartei als Teil für das Ganze setzte, wird der Globalisierungsprozeß einseitig von den amerikanischen Wirtschaftsinteressen her gesteuert. Dies hat nach Sander fatale Folgen, die er in einem Aufsatz aus dem Jahr 2007 mit dem Titel Der Weg der USA ins totalitäre Desastre wie folgt beschreibt: „Die USA drangen in die gewachsenen Kulturen ein, lösten die Volkswirtschaften nach und nach auf, zwangen die Völker in politische Strukturen, die zu ihnen nicht paßten, und stellten sie durch beständige Einwanderung in Frage. Schließlich wurde die These laut, die Völker seien nur eine Erfindung der Historiker gewesen. Ist das nicht etwa Völkermord?“ Nein, es kann kein Zweifel bestehen, für Sander ist die Emanzipation des Politischen aus der Ordnung des Staates keine Errungenschaft, sondern ein Verhängnis.

Né à Vienne en 1926, d’un père dalmate et d’une mère d’origine juive, et mort en toute discrétion en 2002 après avoir vécu entre les États-Unis, l’Allemagne et l’Amérique du sud; prêtre anticlérical, médiéviste joyeusement apatride, érudit étourdissant, sorte d’Épicure gyrovague, polyglotte, curieux, passionné, insaisissable, et touche-à-tout; critique radical, en pensée comme en acte, de la modernité industrielle, héritier de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, inspirateur d’intellectuels comme Jean-Pierre Dupuy, Mike Singleton, Serge Latouche, Alain Caillé, André Gorz, Jean Robert ou encore des mouvements écologistes, décroissantistes et post-développementistes; hélas aussi figure de proue d’une certaine intelligentsia des années soixante qui ne feuilleta, en général, que Une Société sans école et ne retint de son travail que ce qui pouvait servir ses mauvaises humeurs adolescentes puis, plus tard, ses bonnes recettes libertariennes, Ivan Illich est sans conteste l’un des penseurs les plus originaux, les plus complets, les plus lucides ainsi que les plus mal lus du XXe siècle.

Né à Vienne en 1926, d’un père dalmate et d’une mère d’origine juive, et mort en toute discrétion en 2002 après avoir vécu entre les États-Unis, l’Allemagne et l’Amérique du sud; prêtre anticlérical, médiéviste joyeusement apatride, érudit étourdissant, sorte d’Épicure gyrovague, polyglotte, curieux, passionné, insaisissable, et touche-à-tout; critique radical, en pensée comme en acte, de la modernité industrielle, héritier de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, inspirateur d’intellectuels comme Jean-Pierre Dupuy, Mike Singleton, Serge Latouche, Alain Caillé, André Gorz, Jean Robert ou encore des mouvements écologistes, décroissantistes et post-développementistes; hélas aussi figure de proue d’une certaine intelligentsia des années soixante qui ne feuilleta, en général, que Une Société sans école et ne retint de son travail que ce qui pouvait servir ses mauvaises humeurs adolescentes puis, plus tard, ses bonnes recettes libertariennes, Ivan Illich est sans conteste l’un des penseurs les plus originaux, les plus complets, les plus lucides ainsi que les plus mal lus du XXe siècle.  Dans le premier, Une société sans école, Illich montre que l’école, comme institution, et «l’éducation» professionnalisée, comme logique de sociabilisation, non seulement nuisent à l’apprentissage et à la curiosité intellectuelle, mais surtout ont pour fonction véritable d’inscrire dans l’imaginaire collectif des valeurs qui justifient et légitiment les stratifications sociales en même temps qu’elles les font. Il ne s’agit pas seulement, à l’instar du travail de gauche «classique» de Bourdieu et Passeron, de montrer que l’école reproduit les inégalités sociales, donc qu’elle met en porte-à-faux, stigmatise et exclut les classes sociales défavorisées dont elle est censée favoriser l’ascension sociale, mais de démontrer que l’idée même de cette possibilité ou de cette nécessité d’ascension sociale par la scolarité permet, crée ces inégalités en opérant comme un indicateur d’infériorité sociale. Par ailleurs, l’école et les organismes d’éducation professionnels agissent en se substituant à toute une série d’organes d’éducation propres à la société civile ou aux familles, délégitimant les apprentissages qu’ils procurent. Elle est donc un moyen de contrôle social et non pas de libération des déterminations sociales. Les normes de l’éducation et du savoir, la légitimité de ce que l’on sait faire et de ce que l’on comprend se mettent donc à dépendre d’un programme et d’un jugement mécanique qui forment aussi un écran entre l’individu et sa propre survie ou sa propre valeur. Ce programme est celui de l’axe production/consommation sur lequel se fonde la modernité industrielle. «L’école est un rite initiatique qui fait entrer le néophyte dans la course sacrée à la consommation, c’est aussi un rite propitiatoire où les prêtres de l’alma mater sont les médiateurs entre les fidèles et les divinités de la puissance et du privilège. C’est enfin un rituel d’expiation qui ordonne de sacrifier les laissés-pour-compte, de les marquer au fer, de faire d’eux les boucs émissaires du sous-développement» (1).

Dans le premier, Une société sans école, Illich montre que l’école, comme institution, et «l’éducation» professionnalisée, comme logique de sociabilisation, non seulement nuisent à l’apprentissage et à la curiosité intellectuelle, mais surtout ont pour fonction véritable d’inscrire dans l’imaginaire collectif des valeurs qui justifient et légitiment les stratifications sociales en même temps qu’elles les font. Il ne s’agit pas seulement, à l’instar du travail de gauche «classique» de Bourdieu et Passeron, de montrer que l’école reproduit les inégalités sociales, donc qu’elle met en porte-à-faux, stigmatise et exclut les classes sociales défavorisées dont elle est censée favoriser l’ascension sociale, mais de démontrer que l’idée même de cette possibilité ou de cette nécessité d’ascension sociale par la scolarité permet, crée ces inégalités en opérant comme un indicateur d’infériorité sociale. Par ailleurs, l’école et les organismes d’éducation professionnels agissent en se substituant à toute une série d’organes d’éducation propres à la société civile ou aux familles, délégitimant les apprentissages qu’ils procurent. Elle est donc un moyen de contrôle social et non pas de libération des déterminations sociales. Les normes de l’éducation et du savoir, la légitimité de ce que l’on sait faire et de ce que l’on comprend se mettent donc à dépendre d’un programme et d’un jugement mécanique qui forment aussi un écran entre l’individu et sa propre survie ou sa propre valeur. Ce programme est celui de l’axe production/consommation sur lequel se fonde la modernité industrielle. «L’école est un rite initiatique qui fait entrer le néophyte dans la course sacrée à la consommation, c’est aussi un rite propitiatoire où les prêtres de l’alma mater sont les médiateurs entre les fidèles et les divinités de la puissance et du privilège. C’est enfin un rituel d’expiation qui ordonne de sacrifier les laissés-pour-compte, de les marquer au fer, de faire d’eux les boucs émissaires du sous-développement» (1).

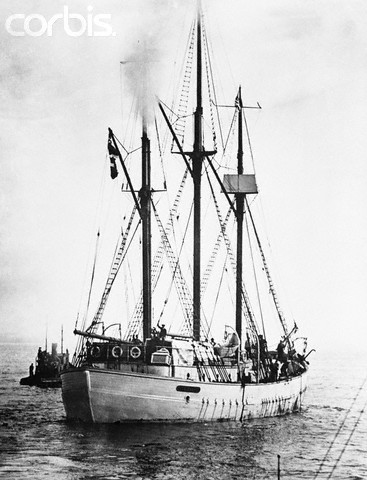

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements.

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements. This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from

This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from  Amundsen’s original ambition had been to conquer the North Pole. For most of his life, he tells us, he had been fascinated by the far North. That he turned South owed to his being beaten to the North Pole by the American explorers Fredrick Cook (in 1908) and Robert Peary (in 1909), who made independent claims. Therefore, upon reaching the South Pole, Amundsen experienced mixed feelings: he says that it did not feel to him like the accomplishment of his life’s ambition. All the same, aware of the controversies surrounding Cook’s and Peary’s polar claims, he determined to make absolutely certain that he had indeed reached the geographical South Pole, and spent several days taking measurements with a variety of instruments within a chosen radius. He named his South Pole station Polheim. There he left a small tent with a letter for Scott to deliver to the King Haakon VII of Norway, as proof and testimony of his accomplishment in the event he failed to return to base safely.