dimanche, 14 octobre 2007

Premier Conseil de la Couronne

Premier Conseil de la Couronne

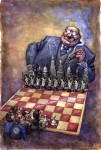

14 octobre 1936: Léopold III, lors du « Premier Conseil de la Couronne », se prononce pour la neutralité de la Belgique.

Celle-ci se détache dès lors des réseaux d’alliances bellogènes concoctées par la France républicaine et la Grande-Bretagne, qui poursuit sa vieille politique de semer la zizanie sur le continent, afin qu’il ne devienne pas un bloc solide et homogène. Léopold III, dans son discours du 14 octobre, cite l’exemple des neutralités néerlandaise et helvétique, modèles pour la Belgique. Ce discours provoquera, dès le lendemain, un déchaînement de haine délirante dans la presse parisienne.

Ces délires s’inscriront profondément dans la cervelle du ministre Paul Reynaud, une baderne falote de la III° République, qui les ressortira en mai 1940 pour fustiger le Roi avec une verbosité hystérique et une inélégance de sans-culotte, quand l’armée belge sera contrainte de capituler, suite aux débâcles anglaise (Louvain) et française (Gembloux). Notons que le 13 octobre 1937, l’Allemagne avait déclaré se poser comme garante de la neutralité belge, garantie réitérée par Hitler lui-même le 6 octobre 1938.

C’est aussi dans cette hostilité viscérale des agents du Quai d’Orsay à l’œuvre dans la presse qu’il faut retrouver les sources de la question royale, qui a tué toute notion d’autorité structurante en Belgique entre 1945 et 1950, pendant l’exil suisse du Roi et au moment de son abdication.

Depuis lors, ce pays n’a plus ni épine dorsale ni politique originale et se trouve livré aux concussions et à la gabegie des partis politiques et des figures histrioniques qui les animent. Un histrionisme qui va crescendo : de Paul-Henri Spaak à Elio di Rupo et aux femmes politiciennes de la trempe d’une Onkelinx ou d’une Arena, on mesure pleinement la décadence, la chute de notre pays dans l’abjection.

01:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Th. Mann : un apolitique contre l'esprit occidental

Thomas Mann: un apolitique contre l'esprit occidental

Peter Rosenow

Il y a plus de 75 ans, pendant l'automne de 1918, alors que les soldats allemands commencent à battre en retraite sur le front occidental, les intellectuels allemands lancent une dernière offensive, non militaire mais littéraire. Tandis que les troupes de l'Entente se rapprochent des frontières du Reich et qu'éclate là-bas la ³Grève générale de l'armée vaincue², plus connue sous le nom de ³Révolution de Novembre², un écrivain allemand attaque littéralement au corps à corps la notion occidentale de ³démocratie mondiale² et défend bec et ongles la dignité de l'Obrigkeitsstaat allemand. Son nom? Thomas Mann (1875-1955), le célèbre auteur des Buddenbrooks, un bourgeois cultivé, de tradition libérale et éclairée, pour qui la défense et le maintien de la culture doit être l'objectif du politique.

Ses Considérations d'un apolitique ont été la réaction à un choc culturel, ressenti par d'autres intellectuels allemands, lorsque l'Allemagne en 1914 est non seulement encerclée par des armées ennemies, mais est aussi victime d'une campagne planétaire de diffamation, ³comme s'il lui pleuvait de la m... dessus². Ensuite, ces Considérations étaient le produit d'une querelle philosophique qui l'opposait à son frère Heinrich, un ³littérateur de civilisation² francophile, qui couvrait l'Empire allemand de ses sarcasmes.

Après avoir publié quelques travaux préparatoires, comme Gedanken im Kriege (= Pensées de guerre), Friedrich und die große Koalition (= Frédéric et la Grande Coalition), Briefe an die Zeitung ³Svenska Dagebladet² (= Lettres au journal ³Svenska Dagebladet²), Gedanken zum Kriege (= Pensées sur la guerre), Thomas Mann, ³en guerre au service des idées depuis plus de deux ans², frappe un grand coup pour ³soutenir l'héroïsme des soldats allemands par des arguments intellectuels et des formules efficaces². L'écrivain, qui avait été réformé et en avait gardé mauvaise conscience, estimait que ses écrits étaient des contributions à la mobilisation intellectuelle et constituaient une montée au front symbolique. La virulence de la polémique littéraire avec son frère Heinrich et quelques écrivains des puissances de l'Entente lui a fait deviner l'horreur de la bataille de matériel: "Me voilà au milieu d'une pluie de terre sale, d'une grêle de fer, de la fumée asphyxiante et jaunâtre d'une bombe au gaz". Pourtant, Thomas Mann était tout simplement dans ses papiers, et non dans les ³orages d'acier².

Mais l'³effet² qu'eut cet essai volumineux de plus de 600 pages, paru peu avant la fin de la guerre, sur toute une génération fut tel, qu'Armin Mohler a compté le Thomas Mann des Considérations... comme l'une des figures de proue de la ³Révolution Conservatrice². Pour en comprendre toute la portée, nous devons quelque peu ³oublier² ce ³maître² qu'il est devenu plus tard, ce ³maître² qui se taillait un costume de ³libéral éclairé². Examinons ses premières idées, celles d'un ³apolitique².

Pour Thomas Mann, comme pour la plupart des écrivains allemands de sa génération, c'est-à-dire ceux qui ont commencé leur carrière vers 1900, cette guerre est davantage que la collision entre les égoïsmes concurrents des grandes puissances; elle est bien plutôt une ³nouvelle irruption... de ce très vieux combat allemand contre l'esprit occidental². Cette guerre actualise dès lors une vieille opposition inscrite dans l'histoire: l'opposition vitale entre la Kultur et la Zivilisation, soit l'opposition entre l'Allemagne et le monde occidental, anglo-français.

En s'appuyant sur Dostoïevski, Thomas Mann décrit l'esprit occidental comme un avatar de l'³idée universelle romaine d'unifier l'humanité toute entière². Le catholicisme, dans cette optique, aurait conservé la ³tradition politique impériale [romaine]² et la révolution française n'aurait été qu'un changement de forme, si bien que la ³colonisation de l'écoumène habité² par l'impérialisme de la civilisation n'aurait été que ³la dernière forme de l'idée unificatrice romaine². La lutte contre l'Entente, alliance mondiale, a connu ses prémices dans le combat livré par Arminius contre Rome, dans la longue opposition des Empereurs germaniques à la Papauté, dans les mouvements de libération nationale de 1813 contre Napoléon et dans le processus d'unification de l'Allemagne qui aboutit en 1870, pendant la guerre contre la France.

L'esprit germanique est un esprit de protestation contre les ³idées de l'Ouest, contre les Lumières qui sont une pensée dissolvante et contre la civilisation qui détruit les ressorts naturels des peuples². La lutte engagée par l'Allemagne contre l'Entente est une lutte au corps à corps contre le ³libéralisme mondialiste², est un acte de résistance ³contre la décomposition, par le rationalisme, des cultures nationales² et contre leur nivellement ³en vue de former une civilisation homogène². Si cette ³planète espérantiste et pacifiée² ‹ce que l'on appelle aujourd'hui le ³One World²‹ se réalise un jour, nous sombrerons dans un ennui mortel: "Des autobus volants hurleraient au-dessus d'une humanité vêtue de blanc, adoratrice bigote de la raison, unifiée après la mort de tous les Etats, unilingue, arrivée par la technique au dernier stade de souveraineté, télévisualisant tout par des procédés électriques (!)".

Au conflit politique opposant l'Entente à l'Allemagne, correspond le conflit spirituel entre une civilisation qui entend se globaliser et une pluralité de cultures qui entendent conserver leurs ancrages nationaux, lesquelles se sentent menacés dans leur spécificité par la dynamique égalisante, éradiquante et niveleuse de cette civilisation de flux et de vagabondages. A la base de la dynamique de la civilisation, nous avons un cocktail idéologique mêlant l'eudémonisme social au désir de s'assurer un confort personnel par le biais de toutes sortes d'artifices techniques. Si cette dynamique de civilisation est facilement définissable, en revanche, qu'est-ce qu'une ³culture², aux yeux de Mann?

D'après Nietzsche, la culture est ³avant tout l'unité de style esthétique, plastique et artistique dans toutes les expressions vitales d'un peuple². Thomas Mann reprend cette définition à son compte et explicite la culture comme l'expression d'une ³unité compacte, d'un style, d'une forme, d'une attitude mentale, d'un goût²; ensuite, explique-t-il, la culture ³reflète une certaine organisation du monde par l'esprit². Comme chez Nietzsche, où cette idée était implicite, la culture, pour Thomas Mann, n'est pensable qu'en termes de différAnce, c'est-à-dire qu'elle n'est pensable que sous une multiplicité de modalités sans cesse en devenir. A ce propos il écrit: "L'instance porteuse de l'universel, c'est-à-dire de l'humain en général, n'est pas l'³humanité² en tant qu'addition d'individus, mais la nation; et la valeur de ce produit national, ancrée dans le spirituel, l'esthétique, le religieux, non captable par des méthodes scientifiques mais se déployant sans cesse au départ des profondeurs organiques de la vie nationale, c'est ce que l'on appelle la culture nationale. Dans ces profondeurs résident la valeur intrinsèque, la dignité, l'attrait et la séduction de toutes les cultures nationales. La valeur d'une culture se situe précisément dans ce qui la différencie des autres, car c'est justement cette différence, cette différenciation permanente qui fait que la culture est culture, est originalité, se démarque de ce qui est commun, simplement commun, à toutes les nations et n'est par là même que simple civilisation".

Dans les langues anglaise et française, ³culture² et ³civilisation² sont synonymes. En Allemagne, l'usage différent et différenciant de ces concepts signale un contraste, que l'on repére depuis Kant et que les tenants des diverses formes de conservatisme ont instrumentalisé dans leurs critiques de la société moderne. La tension que ces divers conservatismes perçoivent entre culture et civilisation est différemment appréciée et jugée par les uns et par les autres. Chez Thomas Mann, l'opposition culture/civilisation est un conflit éternel, incontournable et récurrent, tandis qu'Oswald Spengler, dans son Déclin de l'Occident, paru à peu près au même moment que les Considérations..., estime que la civilisation prend logiquement le relais de la culture. Pour Spengler, effectivement, la culture obéit à des réflexes organiques et vivants, alors que la civilisation obéit à des ressorts abstraits, construits, mécaniques et techniques, mais toute culture finit par sombrer dans un stade de civilisation, ce qui la conduit au déclin, voire à la disparition.

Pour Spengler, c'est une fatalité historique qui conduit au déclin de la culture au profit de la civilisation; pour Mann, ce sont des circonstances actuelles qui menacent la culture allemande; le déclin, apporté par la civilisation, menace la ³culture bourgeoise essentiellement apolitique² de l'Allemagne en imposant une politisation croissante de tous les domaines de l'existence ainsi qu'une démocratisation progressive de la vie publique; hyper-politisation et démocratisation sont pour Mann de quasi synonymes car la ³politique est la participation à l'Etat, est zèle et passion du plus grand nombre pour l'Etat². Pour Mann, un tel engagement n'est pas souhaitable car la vocation de l'homme n'est nullement de s'épuiser complètement dans la politique et dans le social. La culture et la Bildung allemandes, justement, mettent plutôt l'accent sur la religion, la philosophie, les arts, la poésie et la science. Thomas Mann adhère à un principe qu'avait énoncé le jeune Nietzsche: "Les Etats où d'autres que les politiciens doivent s'impliquer dans la politique sont mal agencés et méritent de périr de ce trop-plein de politiciens".

Cet hypertrophie du rôle des politiciens est typique des démocraties occidentales, surtout de la France de la Troisième République, si chère à Heinrich Mann, le frère francophile qui suscite la polémique; aux yeux de Thomas Mann, cette Troisième République est victime ³de la concurrence éc¦urante entre les cliques, du déclin de la moralité politique, du grouillement épais de la corruption et des scandales². Dans un tel système, il n'y a pas d'autre principe que ³malheur au vaincu, qu'il paie!² et ceux qui ont du bagoût et savent jouer des coudes tentent leur chance pour aller s'abreuver dans l'auge de la politique. Ces messieurs n'ont nul besoin de trimbaler un bagage culturel ni d'être des héritiers obligés. Au lieu de s'efforcer d'introduire en Allemagne le sordide commerce des parlementaires, des politiciens et des partis, ³qui empesteront toute la vie nationale avec leurs politicailleries², on ferait mieux, pensait Mann, de conserver le maximum de l'Obrigkeitsstaat monarchique, parce que celui-ci garantit au moins un ³gouvernement indépendant², davantage capable de protéger les ³intérêts de tous² et de ³soustraire l'administration au désordre des querelles créées par les partis².

Déjà dans ses Gedanken im Kriege, Thomas Mann avait défendu avec acharnement la monarchie constitutionnelle allemande contre ses critiques de l'intérieur et de l'étranger; il avait défendu le point de vue ³que l'Allemagne avec sa jeune et forte organisation, avec son système d'assurance sociale pour les ouvriers au chômage, avec la modernité de toutes ses institutions sociales, était en fait un Etat bien plus avancé² que la République bourgeoise française, ³malpropre et ploutocratique².

Bien sûr, toute cette polémique contre l'Occident en général et contre la France en particulier n'était par très originale. Mais Thomas Mann ne visait pas l'originalité. Au contraire: il se réfère sans cesse à Schopenhauer, à Wagner, à Nietzsche et à Paul de Lagarde, qu'il cite abondamment, lorsqu'il évoque ³la falsification de la germanité par l'importation d'institutions politiques totalement étrangères et non naturelles². Cette ³avancée brutale de la démocratie², mise en branle par le libéralisme du XIXième siècle, apparaît à Thomas Mann définitivement victorieuse, inéxorable.

Thomas Mann admet cependant la nécessité et la légitimité d'une démocratisation bien dosée des institutions de l'Etat, car il faut tirer les conclusions irréfragables de tous les changements qui sont intervenus en économie et en politique internationale. Il souhaite la réalisation d'un ³Volksstaat² taillé à la mesure du peuple allemand, au lieu de l'importation d'une ³mauvaise et déficiente démocratie² de modèle occidental. La solution optimale aux yeux de Mann, serait de forger une nouvelle mouture de ³l'alliance entre la monarchie et le césarisme², selon le modèle bismarckien. En effet, l'ère bismarckienne a imposé en Allemagne le régime politique qui lui convenait le mieux et a rendu le peuple heureux et prospère. Quant à la démocratie, elle est depuis toujours l'³humus sur lequel croît le césarisme²; puisse-t-elle dès lors, par l'action d'³un grand homme de trempe germanique², recevoir un ³visage acceptable². Parce qu'il n'y a plus un Bismarck et parce qu'on en attend un second, ³il faut faire du Maréchal Hindenburg le Chancelier du Reich², car il est ³une figure de fidélité immense de réalisme et de sobriété². Thomas Mann déclare dans les Considérations... qu'il ne s'opposerait pas à un tel régime fondé sur l'épée.

Pour le Thomas Mann des Considérations..., il s'agit de contrer ³l'invasion intellectuelle et politique de l'Entente², après l'³invasion militaire². Il craint un ³changement structurel dans l'âme allemande, une transformation de fond en comble du caractère national germanique². Depuis ces réflexions, une autre guerre mondiale, menée par l'Occident, a terrassé l'Allemagne; l'occidentalisation politique y a progressé de façon plus fondamentale encore. Mais cette deuxième occidentalisation a reçu le plein aval d'un Thomas Mann, exilé sous le nazisme en Californie. Mais cela c'est une autre histoire...

Dans cet article, j'ai voulu mettre l'accent sur son conservatisme d'inspiration nationaliste, qu'il a résumé lui-même: "Etre ³conservateur², c'est vouloir maintenir la germanité de l'Allemagne".

(article extrait de Junge Freiheit, n°40/1994).

[Synergies Européennes, Junge Freiheit (Berlin) / Vouloir (Bruxelles), Octobre, 1996]

01:05 Publié dans Biographie, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 13 octobre 2007

Une biographie de Carl Schmitt

Une biographie de Carl Schmitt

Robert Steuckers

Analyse: Paul NOACK, Carl Schmitt. Eine Biographie, Ullstein/Propyläen, Berlin, 1993, 360 p., ISBN 3-549-05260-X.

Si les exégèses de l'¦uvre de Carl Schmitt sont fort nombreuses à travers le monde depuis quelques années, si les interprétations de sa notion de ³décision² ou de sa ³théologie politique² se succèdent à un rythme ahurissant, personne ne s'était encore attelé à écrire une biographie personnelle du prince des politologues européens. Paul Noack (*1925), germaniste, romaniste et historien, ancien rédacteur des rubriques politiques de la Frankfurter Allgemeine Zeitung et du Münchener Merkur, actuellement professeur d'université à Munich, vient de combler cette lacune, en suivant chronologiquement l'évolution de Schmitt, en révélant sa vie de famille, en évoquant ses souvenirs personnels, consignés dans des journaux, des lettres et des entretiens inédits, et en replaçant l'émergence des principaux concepts politologiques dans le vécu même, dans l'existentialité intime, de l'auteur. Noack sait qu'il est difficile de périodiser une existence, a fortiori quand elle s'étend presque sur tout un siècle, entrecoupé de guerres, de bouleversements, de violences et d'effondrements. Mais dès le départ, toutes les tranches de la première moitié de la longue vie de Schmitt sont marquées par des coupures: l'enfance (1888-1890) par l'arrachement à la patrie de ses ancêtres, l'Eifel mosellan profondément catholique, et l'exil en Sauerland; l'adolescence (1900-1907), elle, est imprégnée d'une éducation humaniste dans une ambiance cléricale édulcorée, qui a abandonné cette ³totalité² mobilisatrice et exigeante, propre du catholicisme intransigeant; la jeunesse (1907-1918) de Schmitt baigne, quant à elle, dans une Grande Prusse dés-hégélianisée, de facture wilhelmienne, où l'engouement philosophique dominant va au néo-kantisme; le premier âge adulte (1919-1932) se déploie dans une germanité dé-prussianisée, où règne la démocratie parlementaire de Weimar contestée par les divers mouvements nationaux et par la gauche musclée.

Bref, cette périodisation claire, qu'a choisie Noack, indique que les bouleversements, les abandons, les relâchements se succèdent pour aboutir au chaos des dernières années de la République de Weimar et du grand ³Crash² de 1929. Cette effervescence, de la Belle Epoque au Berlin glauque où s'épanouisent au grand jour toutes les perversités, est peut-être féconde sur le plan des ruptures, des idées, des modes, des variétés, des innovations artistiques, des audaces théâtrales: elle plaît assurément aux Romantiques de tous poils qui aiment les originalités et les transgressions. Mais Schmitt reproche aux Romantiques, ceux de la première vague comme leurs héritiers à son époque, de s'engouer temporairement pour telle ou telle beauté ou telle ou telle originalité: ils sont ³occasionalistes², ³irresponsables², incapables de développer, affirmer et approfondir des constantes politiques ou conceptuelles. Toute pensée fondée sur le goût ou le plaisir lui est étrangère: il lui faut de la clarté et de l'efficacité. Sa conviction est faite, il n'y changera jamais un iota: le ³moi² n'est pas, ne peut pas être, un objet du penser. Celui qui hisse le ³moi² au rang d'objet du penser, participe à la dissolution du monde réel. Ne sont réels et dignes de l'attention du penseur que les hommes qui s'imbriquent dans une histoire, s'en déclarent les héritiers et sont porteurs d'une attitude immuable, éternelle, qui incarnent des constances, sans lesquelles le monde et la cité tombent littéralement en quenouille.

Cette option, constate Noack, est le meilleur antidote contre le nihilisme et le désespoir. Pour y échapper, l'homme Schmitt entend ne pas être autre chose que lui-même et ses circonstances, notamment un Catholique impérial et rhénan, comme l'ont été ses ancêtres. C'est dans ces circonstances-là que Schmitt s'imbrique pour ne pas être emporté par le flot des modes de la Belle Epoque ou du Berlin décadant des années 20. La politique, dès lors, doit être servie par une philosophie du droit fondée sur des concepts durs, impassables, éprouvés par les siècles, comme l'ont été ceux de la théologie jadis. Les concepts politiques qu'il s'agit d'élaborer pour sortir de l'ornière doivent être résolument calqués sur ceux de la théologie, s'ils n'en sont pas des reflets résiduaires, inconscients ou non. Schmitt, au seuil de sa maturité, demeure quelque peu en marge de la ³révolution conservatrice², dont l'objectif majeur, dans le sillage de Moeller van den Bruck et des autres nationalistes de tradition prusso-protestante, était d'approfondir les fondements de l'³idéologie allemande², née dans le sillage du romantisme et de la guerre de libération anti-napoléonienne. Cette ³idéologie allemande² véhicule, aux yeux de Schmitt, trop de linéaments de ce romantisme et de cet occasionalisme qu'il abomine. Ses références seront dès lors romanes et non pas germaniques, plus exactement franco-espagnoles: Donoso Cortès, de Bonald, de Maistre. C'est dans leurs ¦uvres que l'on trouve les matériaux les plus solides pour critiquer et déconstruire la modernité, pour jeter bas les institutions boîteuses et délétères qu'elle a générées, reponsables des bouleversements et des arrachements que Schmitt a toujours ressenti dans son propre vécu, quasiment depuis sa naissance. Ces institutions libérales, insuffisantes selon Schmitt, sont défendues avec brio, à la même époque, par Hans Kelsen et son école positiviste. Schmitt juge ce libéral-positivisme d'une manière aussi pertinente que lapidaire: "Kelsen résout le problème du concept de souveraineté en le niant. La conclusion de ses déductions est la suivante: le concept de souveraineté doit être radicalement refoulé". S'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de souverain, c'est-à-dire plus de pouvoir personnalisé par des hommes charnellement imbriqués dans une continuité historique précise. par le truchement de ce positivisme froid, le pouvoir devient abstrait, incontrôlable, incontestable. Son épine dorsale n'est plus une forme héritée du passé, comme la forme catholique pour laquelle opte Schmitt. Sans épine dorsale, le pouvoir chavire dans l'³informalité²: il n'a plus de conteneur, il s'éparpille. Dans ce contexte, quelle est la volonté de Schmitt? Forger un nouveau conteneur, créer de nouvelles formes, restaurer ou re-susciter les formes anciennes qui ont brillé par leur rigueur et leur souplesse, par leur solidité et leur adaptabilité.

Quand paraît le ³concept du politique² en 1927, il est aussitôt lu par un autre maître des formes et des attitudes, Ernst Jünger, tout aussi conscient que Schmitt de la liquéfaction des formes anciennes et de la nécessité d'en restaurer ou, mieux, d'en forger de nouvelles. Enthousiasmé, Ernst Jünger écrit une lettre à Schmitt le 14 octobre 1930, qui sera l'amorce d'une indéfectible amitié personnelle. Pour Jünger, l'homme des ³orages d'acier² de 1914-1918, la démonstration de Schmitt dans le "concept du politique² est une ³évidence immédiate² qui ³rend toute prise de position superflue² et balaie ³tous les bavardages creux qui emplissent l'Europe². "Cher Professeur", ajoute Jünger, "vous avez réussi à découvrir une technique de guerre particulière: la mine qui explose sans bruit". "Pour ce qui me concerne, je me sens vraiment plus fort après avoir ingurgité ce repas substantiel". Les deux hommes étaient pourtant fort différents: d'une part le guerrier décoré de l'Ordre Pour le Mérite; de l'autre, un pur intellectuel qui n'avait jamais livré d'autres batailles que dans les livres. Jünger essaiera avec un indéniable succès d'introduire la clairvoyance de Schmitt dans les cercles néo-nationalistes, notamment les revues Die Tat, de Hans Zehrer et Erich Fried, et Deutsches Volkstum de Wilhelm Stapel. La participation des deux hommes aux activités littéraires, philosophiques et journalistiques de la ³Konservative Revolution² n'efface par leurs différences: Armin Mohler, nous rappelle Paul Noack, écrit très justement qu'ils sont demeurés chacun dans leur propre monde, qu'ils ont continué à chasser chacun dans leur propre forêt. Césure qui s'est bien visibilisée à l'époque du national-socialisme: retrait hautain et aristocratique de l'ancien combattant, engagement sans résultat du jursite.

Mais, souligne Paul Noack, une grande figure de la gauche, en l'occurrence Walter Benjamin, écrivit aussi à Schmitt en 1930, quelques semaines après le ³néo-nationaliste² Jünger, exactement le 9 décembre. Benjamin envoyait ses respects et son nouveau livre au juriste catholique et conservateur, admirateur de Mussolini! Il soulignait dans sa lettre des similitudes dans leur approche commune du phénomène du pouvoir. Cette approche est interdisciplinaire et c'est l'interdisciplinarité qui doit, aux yeux du Benjamin lecteur de Schmitt, transcender certains clivages et rapprocher les hommes de haute culture. Effectivement, l'interdisciplinarité permet seule de pratiquer un véritable ³gramscisme², non un ³gramscisme de droite² ou un ³gramscisme de gauche², mais un gramscisme anti-établissement, anti-installations. Paul Noack écrit: "[Schmitt et Benjamin] sont tous deux adversaires de la pensée en compromis. Benjamin disait que tout compromis est corruption. Tous deux sont aussi adversaires du parlementarisme, du libéralisme politique et du système politique qui en procède. Tous deux pensent que ce n'est que dans l'état d'exception de l'esprit d'une époque se dévoile véritablement; tous deux manifestent une tendance pour l'absolu et la théologie". Et de citer Rumpf: "Benjamin et Schmitt se rencontrent dans leur rejet et leur mépris d'une bourgeoisie qui s'encroûte dans ce culte générateur du Moi". Ce rapport entre Schmitt et l'un des plus éminents représentants de la ³Nouvelle Gauche², voire de l'³Ecole de Francfort², permet d'accréditer la thèse longtemps contestée d'Ellen Kennedy, spécialiste américaine de l'¦uvre de Schmitt, qui a toujours affirmé que ce dernier a bel et bien influencé en profondeur cette fameuse ³Ecole de Francfort² en dépit de ce que veulent bien avouer ses tristes légataires contemporains.

Avec l'avènement du national-socialisme, les positions vont se radicaliser. L'effondrement de la République de Weimar laisse un vide: Schmitt croit pouvoir instrumentaliser le nouveau régime, sans assises intellectuelles, s'en servir comme d'un Cheval de Troie pour introduire ses idées dans les hautes sphères de l'Etat. Ses anciennes accointances avec le Général von Schleicher, liquidé lors de la ³nuit des longs couteaux² en juin 1934, la nationalité serbe de son épouse Duchka Todorovitch (les services secrets se méfiaient de tous les Serbes, accusés de fomenter des guerres depuis l'attentat de Sarajevo) et son catholicisme affiché (son ³papisme² disaient les fonctionnaires du ³Bureau Rosenberg²): autant de ³tares² qui vont freiner son ascension et même précipiter sa chute. Schmitt laisse des textes compromettants, qui le marqueront comme autant de stigmates, mais échoue face à ses adversaires dans les rangs du nouveau parti au pouvoir. Pire, à cause de son zèle intempestif, il traîne parfois aussi une réputation de naïf ou, plus grave encore, d'opportuniste sans scrupule qui souhaite toujours et partout être le ³Kronjurist², le ³juriste principal². Plus tard, en 1972, dans un interview à la radio, Schmitt a avoué avoir agi sous l'impulsion d'un bon vieil adage français: "On s'engage et puis on voit". Paul Noack croit déceler dans cette attitude collaborante une certitude de type hégélien: Schmitt, l'homme des livres, l'homme de culture, était persuadé, est demeuré persuadé, qu'au bout du compte, l'esprit finit toujours par triompher de la médiocrité. Le national-socialisme, pour ce catholique de Prusse, pour ce catholique frotté à une idéologie d'Etat de facture hégélienne, était une de ces médiocrités propre de l'homme pécheur, de l'homme imparfait: elle devait forcément succomber devant la lumière divine de l'esprit. Erreur fatale et contradiction étonnante chez ce pessimiste qui n'a jamais cru en la bonté naturelle de l'homme, commente Noack.

[Synergies Européennes, Vouloir, Mars, 1995]

01:45 Publié dans Biographie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Régiment Impératrice Charlotte

Régiment Impératrice Charlotte

13 octobre 1864: Les 600 premiers soldats belges du « Régiment de l’Impératrice Charlotte » s’embarquent à Saint-Nazaire pour le Mexique.

Au total 2111 hommes issus de nos régions combattront au sein de cette unité. L’objectif géopolitique de l’Autriche-Hongrie, de la France et de la Belgique était, à l’époque, d’assurer une relève européenne dans le Nouveau Monde, après l’éviction de l’Espagne lors des deux premières décennies du 19ième siècle, éviction qui s’était évidemment déroulée sous l’impulsion des Etats-Unis. La Doctrine de Monroe, proclamée en 1823, visait effectivement à chasser toutes les puissances européennes de l’hémisphère occidental.

Proclamer un empire du Mexique, avec un Habsbourg pour souverain, était une façon d’installer un système politique, sur le flanc sud des Etats-Unis, qui reposait sur des principes radicalement différents de ceux imposés par le mixte de puritanisme, de déisme et de calvinisme qui sous-tend l’idéologie américaine. Un Mexique fort, appuyé par les grandes puissances européennes, aurait largement permis de contenir la puissance yankee, victorieuse des Confédérés. Avec la chute de Maximilien, battu, condamné et exécuté en 1867 –une exécution qui devra être un jour vengée avec la plus extrême des sévérités- les puissances européennes seront évincées du Nouveau Monde, à commencer par la Russie, encore présente en Alaska.

L’Espagne, affaiblie, sera houspillée définitivement en 1898, après un prétexte de casus belli cousu de fil blanc (l’explosion du navire « Maine »), année où elle perdra sa province de Cuba. Ouvrons ici une parenthèse : Cuba est une terre espagnole. Cuba doit être défendue, quel qu’en soit le régime politique, contre toute prétention de Washington. L’anti-castrisme de la fausse droite américanolâtre est un crime contre l’Europe. Les mouvements catholiques qui militent pour un maintien de Castro au pouvoir (comme hier de Sandino) se situent bel et bien dans la ligne traditionnelle de la diplomatie européenne, en dépit des colorations de gauche qu’ils peuvent parfois prendre. En 1917, les Danois sont contraints d’abandonner les Iles Vierges. Seules la France conserve quelques confetti d’empire dans les Caraïbes et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais ces confettis n’ont guère de valeur stratégique, à rebours de la Guyane.

01:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 12 octobre 2007

Le système éducatif japonais

Une réussite: le système éducatif japonais

Yannick Sauveur

Hiroshima (6 août 1945), Nagasaki (9 août 1945): deux noms, deux dates, deux villes, deux symboles qui, à près de 50 ans d'intervalle, font encore froid dans le dos.

2 septembre 1945: le Japon vaincu, anéanti, brisé, capitule. Il est occupé militairement et physiquement par ses "Libérateurs" US. Il est dépourvu de toute autonomie politique.

Aujourd'hui, ce même nain politique est devenu la seconde puissance économique du globe et il dispose d'un revenu par habitant identique à celui des Américains. Comment cela a-t-il été possible? Nombreux sont les détracteurs de ce pays en Europe: on se souvient encore des propos malheureux d'Edith Cresson. D'autres portent aux nues et louangent de façon déraisonnable un pays, un peuple qu'ils connaissent souvent mal et dont il serait vain de vouloir transposer les modes et la culture. Aussi, avons-nous voulu y voir plus clair en abordant un aspect particulier: celui de l'éducation.

De tous temps, le Japon a mis l'accent sur l'éducation. Ainsi, déjà à l'époque du système féodal, soit avant 1868, le Japon disposait de milliers d'écoles -TERAKOYA-.

- La première réforme de l'éducation intervient en 1872 avec la création d'un enseignement à filières et la mise en place d'un système d'enseignement primaire obligatoire pour tous, sans-considération de sexe, de statut social ou de fortune (huit ans avant les lois scolaires de Jules Ferry).

- La seconde réforme date de 1947 et régit encore largement l'enseignement actuel, à savoir promulgation de la Loi Cadre et de la Loi scolaire; le système 6-3-3-4 est adopté et l'enseignement obligatoire est porté à neuf années.

Système 6-3-3-4

Primaire: 6 ans

Collège: 3 ans

Lycée: 3 ans

Université: 4 ans

La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans (correspondant à Primaire + Collège). Le taux de scolarisation en secondaire-2ème cycle (lycée, correspondant à 2de, lère, terminale en France) est exceptionnellement élevé: 94% d'une classe d'âge (95% pour les filles, 92, 8% pour les garçons). Le taux d'inscrits en Université et en institut universitaire est lui aussi extraordinairement élevé (plus de 36% des élèves issus du 2d cycle du secondaire entrent à l'Université: 35,1% pour les filles, 37,1% pour les garçons).

L'enseignement privé est quasi inexistant (à peine plus de 1%) pour les établissements relevant de la scolarité obligatoire.

Le gouvernement japonais a opté pour un strict système de carte scolaire. En réalité, beaucoup plus strict qu'en France du fait de l'orientation quasi automatique vers l'enseignement public. Par ailleurs, l'enseignement est réellement décentralisé (participation à 50% de l'Etat et à 50% des pouvoirs locaux) et les écarts de salaires des enseignants selon les régions sont infimes en comparaison de ce qu'on peut constater dans d'autres pays à système éducatif décentralisé.

Horaires

Le Ministère de l'Education détermine le nombre d'heures annuelles requises à chaque niveau (classe) avec modulation selon les niveaux : 850 heures en niveau 1 correspondant au CP, 1015 heures pour les niveaux 4 à 6 et 1050 heures pour les niveaux des collèges. Par comparaison, cette souplesse et cette adaptation à l'enfant sont beaucoup plus intelligentes que la pratique française qui fait que l'élève de cours préparatoire a autant d'heures de cours que son alné de CM2. Ainsi, une école primaire typique de Tokyo fixe à cinq heures par jour le nombre de cours dans ses petites classes du lundi au vendredi.

Discipline et activités extra-scolaires

- Selon la tradition, les écoliers nettoient eux-mêmes leur classe chaque jour. A la fin de chaque trimestre, l'ensemble des enfants coopèrent pour nettoyer de fond en comble leur école. Comme on le voit, cette saine pratique n'est plus qu'un vieux souvenir dans nos pays où le "tag" est devenu une "expression culturelle" (dixit un de nos brillants (!) Ministres de l'Education Nationale).

- En dehors des cours, les enfants sont tenus de participer à de multiples activités scolaires telles que les excursions, les journées sportives, les festivals de musique et de théâtre, diverses activités sportives et des camps d'été. Comme on le voit, on est loin de l'éducation, conçue comme simple et exclusif outil d'acquisition du Savoir. Le but est de développer un fort potentiel permettant la plus forte adaptabilité par la suite. A l'école latine typiquement individualiste et égoïste, s'oppose l'école japonaise communautaire construisant des êtres aptes à vivre en société.

Les lycées

L'enseignement obligatoire se caractérise par un côté très égalitaire voulu et recherché, bien propre à la mentalité japonaise. En classe, les professeurs n'apprécient pas tant les capacités innées que les efforts faits par les élèves. Une enquête internationale fait état des résultats suivants: les variations de niveau entre élèves aux tests scientifiques, dans les établissements japonais, sont très faibles par comparaison avec les autres nations (1). En revanche, la situation est très différente dans les lycées. Dans le cas des établissements d'étude générale, la plupart des préfectures délimitent des zones géographiques assez vastes pour que de nombreux établissements se retrouvent dans une même zone. Aussi, les lycées sont-ils plus ou moins côtés et constate-t-on à l'entrée une intense concurrence.

L'enseignement privé y est cette fois plus représenté (environ 28% des étudiants).

Les cours en première année (niveau 10, ce qui correspond à notre seconde) sont généralement identiques mais les programmes des deuxième et troisième années comportent davantage d'options et diffèrent selon les établissements. Les programmes sont très diversifiés d'un établissement à l'autre et, par là même, induisent déjà pour une large part l'orientation future: université courte ou longue, écoles techniques, vie professionnelle.

Certains lycées, en vue, proposent un cursus destiné à promouvoir la compréhension internationale (voir en annexe 1e programme d'un établissement de ce type). Les objectifs sont les suivants:

- promouvoir la compréhension internationale. Elargir la conscience du monde extérieur des étudiants.

- en parallèle, approfondissement de la connaissance de la langue et de 1a culture japonaise partant du principe qu'une industrie et une culture ne peuvent bien rayonner à l'extérieur que si elles sont bien connues de leurs promoteurs. Nos politiciens feraient bien de méditer cet aspect des choses plutôt que d'accepter béatement l'acculturation américaine.

- doter les étudiants d'une large vision de la situation mondiale.

Résultat de l'occupation américaine, l'anglais domine largement soit comme langue étrangère, soit comme lère langue. Souvent il y est enseigné par un professeur de langue natale anglaise. Certains établissements proposent en deuxième langue des cours d'allemand, de français ou de chinois, mais la presque totalité des lycées publics du Japon n'offrent que des cours d'anglais.

Le bachotage

Sous cette expression familière et un peu facile, nous voulons évoquer un trait spécifique du Japon, à savoir les JUKU ou institutions privées d'éducation à but lucratif. Ceci résulte de ce que l'accès aux cycles supérieurs se fait par une sélection très sévère. L'objectif pour un étudiant est d'entrer dans l'une des meilleures universités du pays, et la concurrence est impitoyable. Une enquête réalisée en 1985 faisait apparaître que 44,5% des élèves des collèges assistaient à des cours d'enseignement général dans le cadre des Juku, ce qui a pour effet d'allonger les horaires des enfants et naturellement d'augmenter le temps en dehors de leur foyer. Souvent, ces cours ont lieu le soir après le repas.

Résultats

Le Japon a toujours été, et l'est encore, attaché à l'éducation en général et à la qualité de son enseignement en particulier. Les sacrifices financiers déployés par les familles japonaises en témoignent aisément ainsi que les résultats obtenus lors des comparaisons internationales dans les disciplines scientifiques et mathématiques.

Actuellement, une troisième réforme éducative est en cours, en vue notamment de répondre aux transformations rapides de la Société. Toutefois, les spécificités culturelles japonaises sont telles qu'il y est difficile de vouloir réformer, voire occidentaliser, le système éducatif. Dans la culture japonaise, le groupe tend à jouer un rôle plus important que l'individu. Ce trait va se retrouver plus tard dans l'entreprise. Aussi, ces tendances fortement ancrées dans la culture japonaise exercent-elles obligatoirement une influence sur les pratiques pédagogiques adoptées à l'école.

Aujourd'hui, le Syndicat des Enseignants Japonais (600.000 adhérents) critique le Ministère de l'Education pour son conservatisme, toutefois ce syndicat lui-même n'a pas abandonné cette conception de l'enseignement centré sur le groupe. Ainsi, la culture, surtout si elle est forte, prend aisément le dessus sur l'idéologie. La réforme de l'éducation japonaise se heurte à une autre difficulté venant, paradoxalement, de l'étranger qui ne tarit pas d'éloges sur le système actuel d'éducatlon. Ainsi, de nombreux chercheurs américains ont déclaré que les diplômés produits par le système d'éducation japonais se rangeaient parmi les plus cultivés du monde (2).

Les concours d'entrée organisés par l'université sont plus ou moins difficiles selon le niveau de l'Université. Le nom de l'Université de laquelle on sort compte davantage que la spécialité choisie.

Enseignement et vie active

- Le recrutrement

L'année commence au ler avril, date à laquelle on embauche traditionnellement les jeunes diplômés. Les entreprises les plus renommées choisissent les diplômés issus des meilleures universités, et l'étudiant de son côté "choisit" l'entreprise qu'il intègrera "pour la vie". Les meilleurs éléments préfèrent fréquemment la "sécurité" à l'aventure, considérée comme une instabilité, et souhaitent entrer dans l'administration.

- La formation

Elle est permanente et fait partie de la vie de l'entreprise. On distingue l'autoformation, à partir de formations internes et externes, dont le coût est toujours partagé (50-50) par l'entreprise et le salarié (3) (elle correspond à 1% environ de la masse salariale) et la formation sur le tas, assurée par les responsables dont la première mission est d'être les formateurs de leurs collaborateurs. Ils sont d'ailleurs jugés là dessus.

En France, le budget "formation" des entreprises correspond quasi exclusivement à ce qu'on nomme au Japon l'"autoformation". Donc, de ce point de vue, ces dépenses consacrées à des formations y sont plus fortes (du moins dans les grandes entreprises) mais, outre le fait qu'il s'agit trop souvent de suppléer les carences de l'Education Nationale (4), la formatlon sur le tas, à la différence du Japon, y est très faiblement développée, voire quasiment absente.

- Initiation des jeunes dans l'entreprise

Elle se fait essentiellement par une "formation sur le tas" et via un système de parrainage: un ancien s'occupe du nouveau. Parfois, c'est lui qui établit le programme du nouveau. Le stage peut durer un an, le nouvel embauché peut ainsi passer six mois dans un atelier de production.

La mobilité interne professionnelie permet aussi un apprentissage à toutes les fonctions de l'entreprise, et donne au fil des ans la vision complète des nécessités et liaisons de l'entreprise. Par ailleurs, des objectifs sont fixés à tous les salariés, par exemple faire une centaine de suggestions par an par personne.

- La mobilisation

Avant de commencer à travailler le matin, on se réunit 5 à 10 minutes pour voir ce qu'on fait. Une fois par semaine, la réunion est plus importante, par exemple au niveau de l'atelier. Une fois par mois, ce sera une réunion extraordinaire, par exemple au niveau de l'usine. Ces réunions renvoient à l'aspect "festivités", très prisé des Japonais, en tant que mobilisation des énergies. La réunion est plus importante en soi que par son contenu. L'aspect festif au Japon renvoie aussi à la culture japonaise du groupe par opposition au côté individualiste occidental. Les occasions de fêtes sont le ler avril (début de l'année, accueil des nouveaux) ou une remise de médailles ou encore pour célébrer celui qui a apporté beaucoup de suggestions.

Les Japonais ne sont pas a priori et par nature plus disciplinés que nous, ainsi qu'on le croit communément et à tort en Europe. En revanche, la ponctualité est davantage requise qu'en France; il faut arriver cinq ou dix minutes avant un rendez-vous, de même pour une réunion. Il faut la préparer, faire le maximum de choses avant pour que celle-ci soit courte.

Les Japonais et l'entreprise

Tous ces aspects sont incompréhensibles si on ne les rattache pas à la culture japonaise d'une part, mais également à l'entreprise japonaise, d'autre part. Celle-ci a plusieurs caractéristiques fondamentales et en particulier l'emploi à vie. L'emploi à vie n'est ni légal ni systématique, mais il correspond à un contrat "moral" entre le salarié et l'entreprise. Le premier s'engage à progresser pour faire réussir l'entreprise et celle-ci lui assure un travail à vie. Quand l'entreprise est en difficulté, le premier remède est la solidarité entre tous les salariés, le licenciement n'étant qu'une situation extrême. L'entreprise qui a été amenée à licencier ne trouve plus de personnel sérieux, elle est déconsidérée. Ceci explique notamment que les meilleurs Japonais n'aillent pas dans les entreprises étrangères. Les sociétés américaines, du fait de nombreux licenciements, ont laissé des traces (5). En parallèle, un salarié qui change trop d'entreprise est considéré comme étant instable.

Les jeunes intègrent la structure par la base et "montent" dans la hiérarchie selon l'ancienneté et 1e mérite. L'évolution se fait en spirale au cours de la carrière. A l'inverse, en France, le jeune est directement intégré au niveau auquel il peut prétendre, son évolution est linéaire et tend à une spécialisation de plus en plus poussée. Aussi, n'est-il pas étonnant que les meilleurs défenseurs de l'entreprise japonaise soient les salariés qui considèrent que "l'entreprise est bonne" par définition.

Les grands vaincus de la dernière guerre mondiale (Japon et Allemagne) sont respectivement aujourd'hui deuxième et troisième puissance économique de la planète. Comment s'en étonner dans le cas du Japon quand on songe au formidable capital de ressources humaines dont ils disposent? Mais il y a fort à craindre hélas que le Japon, à l'instar des puissances européennes, mais plus tard, perde lui aussi son âme et se fonde à terme dans un "melting pot" mondialiste. Le succès de Disneyland à Tokyo illustre tristement notre propos. Gageons que les bouleversements internationaux en cours et à venir seront salutaires pour la renaissance du Japon en tant que vraie puissance politique.

Notes:

(1) On ne peut, hélas, en dire autant dans nos pays! Songeons simplement qu'un enfant sur deux entrant en 6ème en France ne sait pas lire ou ne sait pas lire correctement. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde et avoir une éducation de qualité, et ce malgré les discours et prières des Kouchner et autres abbé Pierre.

(2) Mais que vaut la comparaison? Le niveau éducatif et l'enseignement y sont tellement bas aux USA; la vision y est tellement américano-centrée qu'un universitaire moyen ne sait pas situer la France sur une mappemonde.

(3) A comparer là aussi avec la pratique (et surtout avec la mentalité) française où le salarié considère presque toujours que tout est dû par l'entreprise. En fait, l'enrichissement de la formation est co-partagé par l'entreprise et le salarié. Est-il agréable pour une entreprise d'investir lourdement en formation pour constater peu de temps après qu'une entreprise concurrente va en bénéficier en récupérant son (ses) employé(s) débauché(s)?

(4) A titre d'exemple, les cours de mise à niveau, rattrappage, perfectionnement, voire d'apprentissage de la langue anglaise dans les grandes entreprises, pour indispensables qu'ils puissent être, ressortent-ils du Budget "formation" stricto sensu? Est-il normal, dans un tel cas de figure, que l'entreprise supplée les carences flagrantes de l'Education Nationale et les faiblesses des individus?

(5) Là encore, on voit toute la différence avec la pratique française où, au contraire, il est de bon ton d'aller dans les entreprises US (IBM, Coca Cola, General Electric, Procter & Gamble...) et ce, malgré un turn over incomparablement supérieur à ce qu'il est dans les entreprises européennes. Tels sont les "brillants résultats" de l'acculturation et de l'absence de patriotisme européen!

[Synergies Européennes, Vouloir = Juin, 1993]

01:40 Publié dans Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

The Rediscovery of Ethnic Identity

The Rediscovery of Ethnic Identity

Dario Durando

The monumental events following the fall of the Berlin Wall (November 9, 1989) and the formal dissolution of the Soviet Union (December 25, 1991) brought about a radically new geopolitical order. They meant not only the end of the bipolar world and the partition of Europe as a result of the Yalta and Postdam agreements, but also the exhaustion of a turbulent cycle more than 70 years old, which defined a century of unprecedented violence. The end of this terrible period does not mean the "end of history" or the disappearance of force in relations between states. It does imply, however, a redefinition of those geopolitical relations leading to a more general evolution of thought and custom.

What is developing in social and political relations -- especially at the international level -- is a trans-modern Weltanschauung which approaches problems of state and society very differently from the way they have been dealt with in the 20th century. One of the characteristics of this new Weltanschauung is the rediscovery of values linked to "ethnic" identity (understood primarily in a cultural as opposed to a biological sense).

A New Trans-Modern International System

These new developments have been described as "a civilization of international politics."[l] While this characterization conceals questionable utopian features, it corresponds to actual international developments:

- The growing abrogation of the traditional principle of international law concerning unlimited sovereignty within state borders. Specifically, there is a tendency by the international community to exercise a kind of stewardship to safeguard human rights.

- Efforts to constitute a "new world order" based on the consensus of all the subjects of international relations, all having their own intrinsically "democratic" legitimacy. The US seems to have relatively clear ideas about the configuration of a "new world order." It is unlikely that these ideas, which presuppose the retention and strengthening of American hegemony, will be appreciated by the Europeans and the Japanese. It is clear, however, that the disintegration of the old bipolar order will have to be followed by a new system of international relations.

- The use of collective military force (within the framework of the UN, EC or CSCE) for peace-keeping. The fact that European political elites have proven pathetically unequal to the task in the former Yugoslavia does not rule out the need for military intervention in various situations to prevent violations of human rights and contain violence.

- The displacement of the narrow concept of national security -- the legacy of 18th and 19th century power politics -- infavor of collective defense or, rather, collective security (since it is inconceivable that today any state other than the US could meet its security requirements by itself or within the context of a system of traditional alliances).

- Finally, the gradual shift of sovereignty from national states to supra-national organizations, and an attendant acceptance of limitations of a contractual nature on the exercise of sovereignty.

During the last few years there has been a transformation of the international community from a Hobbesian array of entities permanently on a war-footing to a "society" of states sharing some principles and seeking, even if very gradually, to impose normative behavioral standards. Although the dissolution of a 40-year old order creates more problems than it solves and is a slow and difficult process, it now seems irreversible. This is because it is a process determined not by endogenous causes of the international system but by a more general and pervasive evolution that could be designated as the shift to the trans-modern age.[2]

This trans-modern age does not recognize social and political dogma --great collective objectives based on mythical-symbolic foundations ("the fatherland" or "the proletariat") and focused on limited areas of human experience related to individual behavior: well-being, hedonistic concerns and, more generally, the tree development of the individual personality. It involves things which in various ways are crucial precisely because they are the presuppositions of pressing individual concerns, i.e., ecological awareness, the needs of the weak, the rejection of imperialism and belligerent attitudes, the overbearing desire for "good administration" and more direct political participation. This explains, among other things, the explosive electoral growth of the Northern League in Italy.

The Threat of a Universal Standardization

The other side of this coin is the absolute emptiness of "postmodernity" and the dissolution of monadic states armed against each other. This process goes hand in hand, not only with a growing internationalization of the economy but with the globalization of culture (in turn generated by a growing interpenetration of axiological constellations). The result is the often denounced threat[3] of the global adoption of the prevailing cultural model -- the American model, which is hegemonic to the extent that it emanates from the richest society and the most prosperous economy.[4] This adoption translates into a "cosmopolitan" homogeneity in Spengler's sense: empty, false and superficial.[5] To use an abused but vivid metaphor, it translates into a "global EuroDisney," i.e., the triumph of that abstract ahistorical universalism roofed in the Enlightenment.[6]

The result is a world reduced to an immense market unified by the flow of goods, services and capital. It is culturally standardized because it is permeated by a global informational network that is a product of the hegemonic Anglo-Saxon culture industry, and it transmits with enormous symbolic impact the values of a consumer society. Politically, it is structured hierarchically with the US at the head always ready to brandish Theodore Roosevelt's famous big stick.

Ethnic Differences as Sources of Identity

The shift towards trans-modernity constitutes an irreversible historical process of the same magnitude as industrialization (which it mirrors, to the extent that the main characteristic of trans-modernity on the socio-economic level is the centrality of services based on information). The opposite can be said of the subjugation of the entire planet to a post-modem ideology that sees the economy as the foundation of the human condition, and differences or cultural specifities as minor and bizarre deviations from a global social "normality." These differences and specificities, however, constitute the most powerful obstacle to the diffusion of the universalist and economistic ideology, and to the transformation of the world in its image.

Cultural specificity is ethnic in character and must be approached in the context of an organized opposition to universal standardization. Here the anthropological and biological component of ethnicity is secondary, because it is irrelevant in social interactions. What is important is something else: the sense of ethnic belonging, i.e., an ethnic identification generated by a specific system of cultural production, cemented by a common language among the members of an ethnic group.[7] What is important about the ethnic dimension within the context of the contemporary global society is its ability to provide a "source of identity" -- a mechanism of identification based primarily on cultural and linguistic belonging, and only secondarily on a "blood-community." In other words, ethnic belonging is the ultimate form of generalized interpersonal solidarity and therefore the utmost instance of the "communitarian" and organic type of link described by Ferdinand Tonnies.[8]

The rooting of the individual within a "communitarian" environment characterized by strong linguistic and cultural ties represents the most effective antidote to the atomization and "anomie" typical of societies that Tonnies and Durkheim classified as "mechanistic" and which today could be called post-modern: unified at a global, artificial level because grounded in a sell-producing society, directed from the center of production of culture and information. In this global society the individual is increasingly alone. He is lost in the immensity of the social environment and exposed to an uninterrupted flow of information -- usually the product of other information. He is becoming less and less able to determine his own destiny and remains manipulated by those who hold the supreme power: the circulation of information.

The communitarian bonds peculiar to ethnic belonging are radically opposed to all these aspects of the globalized society. The experience of ethnicity reestablishes the individual at the center of a network of direct and immediate social relations -- immediate as the community of culture, tradition and language. It allows the recovery of contact with reality, beyond the mediating veil of self-perpetuating global information. It minimizes the influence of extraneous decisional powers to the ethnic communion and therefore allows for a more substantial participation by the single individual in processes of collective will formation.

Consequently, the so-called ethnic revival, the reappropriation by various ethnic groups of their own identity, the reevaluation of the "roots" of people and communities (i.e., the distinctive traits of their specific cultures), constitutes the most powerful weapon against global levelling -- the obliteration of differences, the depersonalizing fusion typical of "the melting pot" of global society. It is a powerful weapon against the universalist ideology of post-modernity, mythologized by the followers of so-called "weak thought."

Furthermore, it the rediscovery of the ethnic dimension means bringing the individual back in the center of social relations (as the actor of richer interpersonal relations, the subject interacting with a reality in fieri, and as the "citizen" actively involved in the decision-making process of his own community), how can it be denied that he is in step with the tendency of trans-modernity to center all aspects of reality around individual experience and to minimize, if not suppress, external conditioning? The specific line of development of a trans-modern approach can be seen as constituted precisely by the rediscovery of ethnicity: the "ethnic" -- and therefore federalist and autonomist --revolution as a global alternative to the crisis of the old order and to the threat of a new "post-modern" order that would obliterate all differences.

The Ethnic Revolution and the Shift to Trans-Modernity

Thanks to the resources they distribute, contemporary systems stimulate in individuals and groups the need for self-realization, communication and appropriation of the meaning of action, but they also expose them to fragmentation and conformity.[9] Traditional solidarity, ethnic identification and the particularism of language and culture can satisfy the needs of individuals and groups to assert their own difference in a context characterized by strongly impersonal social relations governed by the logic of organizations. Primary belonging and "birthplace" are brought into play in opposition to mass culture. Ethnic identity offers individuals and groups considerable certainty in an uncertain world. If territory is added to ethnicity, together they constitute the deepest dimensions of human experience. Birthplace not only has the power of tradition on its side, it counts on an even deeper bond in which biology and history combine. This is why the combination of ethnicity and territory has the explosive power to mobilize the innermost energies. While the other criteria of belonging weaken and recede, ethnic solidarity answers a need for a primarily symbolic identity. It provides roofs that have all the consistency of language, culture, and ancient history. The innovative component of national-ethnic identity has a peculiarly cultural character because the ethnic-territorial appeal challenges complex society concerning fundamental questions such as the direction of change as well as the production of identity and meaning.

Rooted in a heritage of relations and social symbols, difference addresses the whole of society about one of its radical dilemmas: how to save the meaning of human actions and the richness of diversity in a global context. Traditional language opposes the aseptic functionality of technological language and the newspeak of informatic language and advertisement. It articulates the many facets of human experience, the various nuances that have been sedimented in the deepest layers of human culture. The loss of this wealth is the loss of humanity as such. To this extent, national-ethnic movements speak for everyone --fortunately, still in their own language.

A broad survey of the different approaches to the problem of ethnicity has recently concluded that the classical view, according to which ethnicity is nothing but a "residual phenomenon in the transition from tradition to modernity" and is therefore destined to succumb to the inexorable advance of "secularization," is wrong and should be abandoned. On the contrary, "divisions, political mobilization and broad forms of social organization predicated on ethnic bases are not a residual phenomenon but will continue to have an important role in processes of collective mobilization and in systems of action. Their importance in industrialized society will increase. They must be considered as constitutive elements of these societies."[10] Thus it is necessary to start thinking in terms of ethno-territorial pluralism. It is illogical to go from the state, the nation and the "people" to the individual and to say that the ethnic communities within them do not count. It is unfair to accept or assume status and rights for states, nations and "peoples," and refuse them to historically-grounded ethnic communities.[11]

The goal must be to preserve, redefine and empower concrete and visible reference points -- ethnic formations as sources of symbolic identity and of a strong sense of belonging -- between the individual and the vast "uniform" expanse of global society.

Ethnic Groups and Abstract Jacobinism

The term "ethnic group" is used here to designate certain biological, linguistic, cultural and territorial realities in order to avoid the word "nation" -- a concept vitiated by terminological ambiguities. These ambiguities are a result of the fact that during the 19th and 20th centuries bourgeois ideologies have abusively applied the label of nation (which could be regarded as a synonym for "ethnic group" since the etymology refers simply to birthplace) to something other than the single ethnic group or nation. The nation of the Jacobins, the romanticists and finally the nationalists refers to the majoritarian ethnic group, or the hegemonic one which, through military power, conquers, dominates and often assimilates other ethnic groups. This was not just the case in France, but also in Spain, where for centuries what passed as Spanish (i.e., Castilian) was actually Galician, Catalan or even Basque.

Things are more complex, but it is sufficient to point out that ethnic groups here mean communities founded primarily on cultural, linguistic and territorial ties -- the culture of Bretons and not the one which, emanating over the centuries from the Ile de France, became hegemonic in Bretagne; the language spoken in Barcelona, not the one still imposed by law as recently as 15 years ago; the territory of the island called Ireland, not the two distinct sections in which it is still divided today.

In some cases, of course, an ethnic group may indeed correspond to a nation in the 19th century Jacobin sense (such as, e.g., Portugal and Denmark). One must, however, keep in mind that the relation between an ethnic group and the nation, and therefore the relation between an ethnic group and the unitary nation-state, is not obvious. not only can a state be multiethnic (e.g., Switzerland), but it can be so without admitting it (as in the case of France which, until very recently, did not even recognize the diversity of Corsica[12]), or admit it without drawing any consequences (as in the case of the United Kingdom, which does not deny the existence of a distinct Scottish and Welsh ethnic group, but would never dream of granting them any kind of autonomy).

Federalism, Regionalism and Independence

The rediscovery of a sense of ethnic belonging that reflects the individual's need for identity in today's atomized society is the first and most important step in contraposing the culture of differences and specificities to the universalistic and standardizing ideology of post-modernity (exemplified by the ubiquity of American audiovisual production). But where and how does the rediscovered and revitalized (or simply preserved) ethnic dimension fit in relations between states, nations and peoples? What place should ethnic groups occupy in the context of the new inter-state order that sooner or later will have to be built on the ruins of the old one?

The preservation of ethnic identity does not necessarily mean self-determination. It does not mean the uncontrolled proliferation of state entities predicated on mono-ethnic bases so as to turn the entire planet into an immense patchwork of small states, more or less ethnically "pure" and protected by external barriers and reciprocal defenses. This would not be a world society, global in dimensions and objectives but richly articulated with a flourishing of different experiences and particularities. Rather, it would be a bad replica of the 19th century system of nation-states, suspicious of each other and ready to go to war whenever border disputes arise.

Every ethnic group has to occupy its place in the community of peoples -- the place which history, geography and the dynamics of inter-cultural relations has reserved for it. More concretely, there are (and they are the most numerous) ethnic groups that constitute historically and culturally the hegemonic core (i.e., the nation in the Jacobin sense) of a "national unitary state" whose 19th century model still prevails.

French ethnic groups (Bretons, Flemish, Alsatians, Provencals) and Italian ones (Sardinians, Northerners belonging to the Italo-Gallic dialec, Ligurians, Piedmontese, Lombards, Northerners belonging to the Venetian group with Friulan -- South Tyrollans being something entirely different) clearly can only be located within the state to which they actually belong, whose structure has to be transformed in a federalist direction in order to allow each of them to preserve their cultural and linguistic characteristics (which, among other things, translates into a contribution to the cultural wealth and diversity of "French people," "Italian people" etc.).

Within the context of the existing unitary states, federalism is the most advisable solution for the protection and development of ethnic specificities. It is a matter of a development particularly suitable for Italy, where the aquisition of a common language (obtained probably at the price of a substantial cultural impoverishment) cannot hide the significant differences among the various ethnic components of the "Italian Nation." These are the result of the thousands of years that preceded the hasty centralist unification modeled on the the French experience. However, while an openly federalist proposal is always preferable in the abstract, it is clear that in countries such as France -- with a multi-secular centralizing tradition -- it does not have any chance of being considered for many generations to come. There, the proper model must be different and less ambitious: it will be a matter of regionalism -- a concept much more advanced than the actual division of the "Hexagon" in regions predicated merely on administrative decentralization. It will require an effort to make regions coincide with actual cultural and historical realities. There has recently been a proposal from groups extraneous to Savoyard autonomist groups to reunite the two departments of Savoy as an autonomous region which would reconstitute the territorial unity that lasted until 1860. It would also involve a transfer of power to the regions, no less important than that enjoyed by the Italian regions with special status.

A third and still different situation: ethnic groups that, because of anthropological, cultural and linguistic characteristics profoundly different from those of the hegemonic nation of which they historically have been a part, and because of the strength of their roofs in a given territory, can and must legitimately aim toward some form of self-government within a continuum that ranges from being part of a federal state (renouncing sovereignty only in foreign policy and security) to a confederation of sovereign states, to pure and simple independence. The Scots and the Basques belong in this category (in the same way that Slovenians, Croats and Slovaks have opted for total independence). As in the case of France, a note of caution is in order here. Since independence is highly unlikely, the defense and development of ethnic identity should be entrusted to less extreme means -- a hypothetical federal status for the Basque region, a semi-federal regional autonomy for Scotland (the devolution conservative governments stubbornly oppose).

There is yet another typology: trans-frontier cooperation among ethnic entities within the context of federal or at least regionalized states. It is a matter of relegating to local self-government, based on partial federal sovereignty or regional autonomy, further power to regulate matters through norms generated by "trans-frontier" agreements with federal states or regions belonging to other sovereign subjects.[13] At issue are those matters with trans-frontier relevance, i.e., major infrastructures, particularly in transportation, the environment, the exploitation of water resources, etc. Such an institutional framework is already provided by the "European General Covenant Convention," signed in Madrid May 21, 1980 dealing with trans-frontier or territorial collectivities and authorities promoted by the Council of Europe.[14]

The European Federation as a Common House of European Peoples

For Europeans the only institutional framework within which the recovery of ethnic belonging can take place is a federal one. The present evolution towards such an order undoubtedly will not produce immediate results because of considerable internal opposition. Yet this evolution ultimately will overcome (probably well into the 21 st century) all obstacles because only a broad continental aggregation with enormous economic, financial and cultural resources will be able in the future to compete successfully with other poles of world politics, such as the Pacific Rim and North America.

The future European federation will be founded on the principle of subsidiarity and will have to delegate not only to "nation-states," but also and above all to regional authorities, the necessary power to protect the ethnic identity of the various groups of European citizens. Within this framework a specific representation of single ethnic or regional subdivisions (including cases in which the regions have merely administrative objectives) will find a place next to the parliamentary organ elected by means of representative, direct and universal suffrage of all citizens without distinction (today's European parliament). The Committee of Regions projected by the Maastricht Treaty will lead to a real "Senate of the Regions of Europe" designated by parliaments, assemblies and councils of all the ethno-regional identities existing within EC member states.

* Originally published in Diorama Letterario No. 171 (Sept. 1993), pp.1-8. Translated by Franco Sacchi.

Notes:

- Hanns W. Maull, "Zivilmacht Bundesrepublik Deutchland. Vierzehn Thesen fur eine neue deutsche Aussenpolitik," in Europa-Archiv, No. 10 (1992), p. 269ff.

- Here "trans-modern" refers to the predicament resulting from the collapse of "modernity" (based on Enlightenment bourgeois values, all industrial economy and political and economic liberalism); while "post-modern" designates those social and cultural phenomena that are the end product of "modern civilization" and not part of its overcoming. On "post-modernity" as the mere dissolution of modernity, see Gianfranco Morra, ll Quarto uomo. Postmodernita o Crisi della Modernita (Rome: Armando, 1992), p. 22:

- See Serge Latouche, L'Occidentalizzazione del Mondo. Sagaio sul Significato, la Portata e i Limiti dell'Uniformazione Planetaria (Turin: Bollart Boringhieri, 1992).

- On symptoms of US cultural, economic and social decline, see Roberto Menotti, "I1 Dibattito sul 'Declino Americano'," in Politica Internazionale, Nos. 1-2 (1992) p. 115 ff.

- See Oswald Spengler, ll Tramonto dell'Occidente (Milan: Longanesi, 1981), p. 922.

- See Carlo Gambescia, "Comunitarismo contro Universalismo. Per una Critica del Paradigma Occidentale della Modernizzazione," in Trasgressioni, No. 14 (January-April 1992), p. 22ff.

- Although somewhat dated, Anthony Smith's definition of"ethnic community," originally formulated in 1981, remains useful. See ll Revival Etnico (Bologna: 11 Mulino, 1984) p. 114.: "A social group whose members share a sense of common origins, claim an historical past, and a common and distinctive destiny, possess one or more peculiar attributes, and perceive a sense of collective unity and solidarity." Naturally, one of the "primordial" bonds for the formation of a sense of ethnic community is language. On "ethno-politics," see James Kellas, Nazionalismi ed Ernie (Bologna: I1 Mulino, 1993).

- Recall the distinction between community and society outlined at the beginning of the second chapter of his famous work: "The theory of society moves from the construction of a group of men who, as in the community, live and dwell peacefully one next to other, no longer essentially bound, but separated. They are separated despite all the bonds. In the community they remain bound despite all the separations." See Ferdinand Tonnies, Comunita e Societal (Milan: Comunita, 1963), p. 83.

- Paraphrased from Alberto Melucci and Mario Dani, Nazioni senza Stato. I Movimenti Etnico-Nazionali in Occidente (Milan: Feltrinelli, 1992) p. 184-96. The two authors have grasped with remarkable lucidity the liberating essence of the ethnic revival.

- Daniele Petrosino, Stati Nazioni Elnie. ll Pluralismo Etnico e Nazionale nella Teoria Sociologica Contemporanea (Milan 1991), pp. 19 and 173.

- V. Van Dyke, "The Individual, the State, and the Ethnic Communities in Political Theory," in World Politics, Vol. XXIX (1977), p. 369. Cited in Petrasino, op. cit., p. 203.

- France still officially rejects the concept of"Corsican people within the context of the French people." See the decision of the Conseil Constitutionel n. 91-290 DC of May 9, 1991, that struck down as unconstitutional Article 1 of a bill on Corsican autouomy (now law n. 91-428, May 13, 1991), which used this designation. See Edmond Jouve, Relations lnternationales (Paris 1992) p. 170 ff.

- It is quite normal that confederate states maintain "sovereign" powers even in matters of international relations, as in the case of the Swiss Cantons, according to Article 9 of the federal constitution.

- With regard to the cultural roofs of the political and institutional concept of "trans-frontier cooperation," an obvious case is that of the Western Alps. It is appropriate to quote here an academic with no "separatist" sympathies, who was also a member of the Italian Parliament for the Italian Republican Party: "The long common vicissitudes which brought together Piedmont and Savoy demonstrates that the real Europe, the one of the people, can be created. A Europe beyond treaties and parliaments, which would become a meeting place in mutual dignity and freedom for all the small homelands of the West, which the national states have coerced with considerable violence." See Luigi Firpo, Genre di Piemonte (Milan 1993), p. 8.

[Telos, Fall93, Issue 97]

01:35 Publié dans Affaires européennes, Définitions, Droit / Constitutions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 11 octobre 2007

A Global Village and the Rights of the Peoples?

A Global Village and the Rights of the Peoples?

Tomislav Sunic

The great conflicts of the future will no longer pit left against right, or East against West, but the forces of nationalism and regionalism against the credo of universal democracy. The lofty ideal of the global village seems to be stumbling over the renewed rise of East European separatism, whose aftershocks may soon spill over into the Western hemisphere. Already the dogma of human rights is coming under fire by the proponents of peoples' rights, and the yearning for historical community is making headway into atomized societies deserted by ideologies.

With the collapse of communist internationalism the clock of history has been turned back, and inevitably the words of the 19th-century conservative Joseph de Maistre come to mind: "I have seen Poles, Russians, Italians, but as to man, I declare never to have seen him." Indeed, this paradigmatic universal man, relieved from economic plight and from the burden of history, this man on whom we pattern the ideology of human rights, is nowhere to be seen. He appears all the more nebulous as in day-to-day life we encounter real peoples with specific cultures. If he resides in Brooklyn, his idea of human rights is likely to be different from somebody who lives in the Balkans; if he is a fundamentalist Moslem his sense of civic duty will be different from somebody who is a Catholic. The rise in nationalist sentiments in Eastern Europe should not be seen as only a backlash against communist economic chaos; rather, it is the will of different peoples to retrieve their national memories long suppressed by communism's shallow universalism.