dimanche, 21 octobre 2007

J. Mabire: entretien sur la figure de l'Aventurier

Entretien exclusif avec Jean Mabire : Réflexions sur la figure de l'aventurier

Jean Mabire, quels que soient les domaines que vous ayez abordés dans vos 90 et quelques volumes publiés à ce jour (ndlr:170, en fait, nous confiera Jean Mabire lui-même dans la lettre accompagnant ses réponses), des SS français aux 55 jours de Pékin, d'Amundsen à l'histoire de la Normandie, toujours ressort en filigrane, sinon d'évidence, une idée récurrente, mieux, une certaine définition de l'homme, dont les valeurs pourraient se résumer par un mot: l'aventure. Jean Hohbarr ne s'y trompait pas, qui écrivait dans un numéro du Français : «Mabire l'avoue, il ne tient pas la littérature pour un genre “neutre”, mais bien comme l'expression d'une vision du monde». Sans doute le sang viking qui coule dans vos veines de Normand n'y est pas étranger. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'aventure paraît définitivement ressortir du domaine du passé, à l'heure du tout-media et de la photographie par satellite. La conquête de l'espace, le mercenariat ou l'exploit sportif (voir la lutte contre le SIDA selon certains) seraient-ils les dernières formes d'aventure ouvertes à l'homme de demain?

Jean Mabire: Quand Ernst von Salomon, cet aventurier-type de notre siècle, se vit obligé, après la défaite de son pays, de répondre à un Questionnaire, il ne fallut pas moins de 650 pages pour ce faire, ce qui lui permit d'ailleurs d'écrire son meilleur livre. On s'aperçut alors qu'il n'avait jamais cessé de se mettre en scène lui-même et qu'il avait tout au long de sa vie mélanger sa bibliographie et sa biographie. Tel n'est certes pas mon cas. Je m'intéresse bien davantage à mes personnages —imaginés ou restitués— qu'à moi-même. Et bien davantage peut-être à mes lecteurs qu'à mes personnages.

Certes, mes «héros» vivent une aventure, à commencer par le très singulier Roman Feodorovitch von Ungern-Sternberg, cas extrême s'il en fut. Je pense cependant que le terme d'aventurier ne leur convient guère. Il m'arrive de préférer celui de militant. Ou si l'on veut celui de «soldat politique», expression inventée, je crois, par Ernst Roehm, qui n'est pas le moins singulier de tous mes sujets et qui a l'avantage d'être plus véridique que romanesque, d'où le côté assez «instructif » du livre que je lui ai consacré.

Puisque vous parlez d'aventurier, je crois qu'il faut revenir à un essai (si important que j'ai consacré à son auteur une chronique entière dans Que lire?).

Il s'agit du Portrait de l’aventurier de Roger Stéphane. On sait qu'il y évoque trois hommes hors du commun: Lawrence d'Arabie, André Malraux et l'indispensable von Salomon. Ce petit livre, publié en 1950 et récemment réédité, est précédé d'une très éclairante étude de Jean-Paul Sartre. Une vingtaine de pages, mais elles me semblent capitales pour répondre à votre interrogation. Sartre distingue assez bien: «Aventurier ou militant: je ne crois pas à ce dilemme. Je sais trop qu'un acte a deux faces: la négativité, qui est aventurière, et la construction qui est discipline. Il faut rétablir la négativité, l'inquiétude et l'autocritique dans la discipline ».

Dans une fameuse querelle, vieille d'un demi-siècle, je me sens plus proche de Sartre que de ces «Hussards» qui harcelaient le lourd convoi de la littérature engagée.

Je crois, par ailleurs, qu'il y a quelque simplification abusive à opposer aventurier de l'action et aventurier du rêve. Drieu la Rochelle l'avait fort bien compris qui se refusait à enfermer l'aventure dans le carcan dérisoire de la gratuité. Si l'on parle voile, le plaisancier peut se révéler aussi «aventurier» que le navigateur de compétition. Et vice-versa. Moilessier-Tabarly.

L'opposé de l'aventurier? C'est le bourgeois. Voir Flaubert qui a tout dit là-dessus. Le champ reste vaste, infini même, y compris avec la boutade de Péguy qui prétendait que les pères de famille étaient les aventuriers de son siècle.

Sur la littérature comme «vision du monde», je voudrais encore citer Drieu. J'ai récemment découvert un article du 20 février 1932: «Il n'est donné à personne d'écrire une ligne qui, à un égard quelconque, soit neutre. Un écrit présentera toujours une signification politique aussi bien qu'une signification sexuelle ou religieuse».

Non, I'aventure n'est pas le passé. Croyez-moi, on vivra encore fort dangereusement au XXIe siècle.

Pierre Mac Orlan, dans son fameux Petit manuel du parfait aventurier (aujourd'hui réédité au Mercure de France) mettait l'accent sur le paradoxe de l'aventurier, à savoir que celui-ci n'existe pas, qu'il n'est que recréation a posteriori, minéralisation pseudo-mythologique par une société bourgeoise avide de rêves et d'exploits; et que, a contrario, ce même aventurier ne montrait dans ses actes que cruauté, nihilisme et cynisme, sinon cupidité. On est là, nous semble-t-il, à mille lieues du message que diffusent vos ouvrages, plus proches de Jack London que de Lawrence d'Arabie.

JM: Je devais avoir une douzaine d'années quand j'empruntais dans la bibliothèque de mon père ce petit manuel dont vous parlez et je me souviens d'avoir été fort déçu. Brusquement privé de mon imaginaire adolescent, nourri de L'île au trésor de Stevenson et des Corsaires du roi de t'Serstevens. D'où mon ultérieure méfiance envers Mac Orlan, maître-démystificateur. Il me retira l'envie d'être un aventurier. J'en devins, par réaction sans doute, militant.

Cela n'enlève rien à la sombre fascination des gentilshommes de fortune. Mais je m'identifiais plus facilement à Cyrano qu'à L'Olonnois ou Borgnefesse...

Il devait toujours me rester, du drame épique d'Edmond Rostand, l’opinion que c'est bien plus beau quand c'est inutile... Cette sensation fut confortée par le film La patrouille perdue de John Ford, avant de trouver son épanouissement avec Le désert des Tartares de Buzzati. J'ai été frappé du fait que les batailles fondatrices —ces aventures exemplaires— sont toujours des batailles perdues: Sidi Brahim, Camerone, El Alamo, Bazeilles, Berlin, Dien Bien Phu. Cela devait renforcer mon pessimisme foncier (toujours Flaubert, bien plus que Stendhal). Mais un pessimisme qui incite à l'action plus qu'au rêve. Voir là-dessus les sagas et Corneille.

Dans mon cas très personnel, ce qui m'a rendu assez exaltante la guerre d'Algérie en 58-59, c'est que je savais qu'elle était perdue pour l'armée dans laquelle je me battais. On retrouve ce sentiment à la puissance dix quand j'ai rejoint Philippe Héduy et l'équipe de L 'Esprit public à la fin de 1962.

A l'âge des relectures, j'ai repris La Bandera, La cavalière Elsa et même Picardie, avec un constant sentiment de malaise. Seul bouquin à surnager: L'ancre de miséricorde.

Il est de fait que le «roman d'aventure» n'est que substitution. Le lecteur vit ce qu'il n'est pas, revit même ce qu'il n'a pas vécu. Phénomène auquel la télévision donne une dimension fascinante et onirique. On «fait» la guerre ou l'amour par procuration devant le petit écran. Triomphe de l'illusion absolue.

Mac Orlan (…) me retira l'envie d'être un aventurier. J'en devins, par réaction sans doute, militant»

Le héros de votre dernier livre, Padraig Pearse (Patrick Pearse une vie pour l'Irlande, éditions Terre et Peuple) donne aussi cette impression d'osciller entre l'idéalisme révolutionnaire et le plus noir nihilisme, l'amour des hommes et la froide détermination criminelle. Un peu comme Ungern avant lui, et ce, dans une perspective très proche des Conquérants de Malraux.

JM: Ce côté nihiliste et même suicidaire de Patrick Pearse a été souvent mis en avant par ses adversaires. Si vous retirez cette impression de mon livre, c'est que j'aurais manqué ma démonstration. Car c'en est une. Ce court essai décrit une sorte de cheminement inévitable qui conduit un homme —qui est un écrivain, donc un artiste— du combat culturel à l'engagement politique et de cet engagement à la lutte armée. Une autre dimension de Pearse, et non la moindre, est son rôle d'éducateur à Saint-Enda.

Nous sommes très loin d'un aventurier, comme le sera après lui, par bien des traits de son caractère, un homme comme Michael Collins. Pearse me semble la plus haute incarnation du «soldat politique». Il va accomplir un geste fou, mais qui lui semble le seul capable de réveiller le peuple irlandais. Evoquer Les Conquérants à son sujet me paraît fort éclairant.

Ne pas oublier aussi que ce petit livre se situe dans la même ligne que mon gros ouvrage sur Les éveilleurs de peuples (Jahn, Mazzini, Mickiewicz, Petöfi et Grundtvig). Pearse se bat dans leur sillage et conjugue en lui tous les aspects de leurs diverses personnalités: poète, éducateur, militant, prophète, martyr...

Ungern, lui, échappait à cette sorte de «rationalisation de la folie». Il était à la fois plus dément et plus lucide.

Dans votre livre La Torche et le Glaive, vous écrivez ces mots, superbes: «Ecrire pour moi n'est pas un plaisir ni un privilège. C'est un service comme un autre. Rédiger un article ou distribuer des tracts sont des actes de même valeur (...) Ecrire doit être un jeu dangereux. C'est la seule noblesse de l'écrivain, sa seule manière de participer aux luttes de la vie». Or, en relisant Dominique de Roux, quelle ne fut pas notre surprise de retrouver des propos similaires, et écrits à peu près à la même époque: «Ces dernières années, j'ai compris ceci: la littérature et l'action révolutionnaire directe sont, toutes les deux, des modalités d'approche de la mort (...) C'est à travers la mort que la littérature devient action révolutionnaire, et c'est par la mort que l'action révolutionnaire rejoint la littérature». Il ne paraît pas usurpé aujourd'hui de voir en lui un aventurier des lettres.

Fort de ces confidences, et au risque de nous répéter, l’aventure du prochain siècle ne serait-elle pas davantage intérieure? Entendez par là une attitude que nous qualifierions de « Re-deviens ce que tu es». N'est-ce pas là somme toute l'objectif supérieur assigné à la littérature, tels que vos écrits nous le laissent à penser?

JM: D'abord, ne nous faisons pas trop d'illusions, nous autres écrivains, sur l'importance de ces «aventures» que sont nos livres. On ne sait trop quel usage en feront nos lecteurs. Ainsi l'influence d'un Barrès nous apparaissait hier surprenant et aujourd'hui incroyable.

Je suis d'une génération marquée au fer rouge par Montherlant et Malraux. C'est dire si Sartre et Camus m'ont paru ensuite d'une rare fadeur. On revenait à la littérature «fin de siècle» avec l'esthétisme méditerranéen et l'intellectualisme dreyfusard.

La contre-attaque des «Hussards» m'a semblé moins pertinente que celle des garçons de la fournée suivante, et notamment Dominique de Roux et Jean-Edern Hallier. On se doit d'ajouter Jean-René Huguenin et Jean de Brem, mais ils sont morts trop tôt.

Il faudrait parler de la mort. Dominique comme Jean-Edern en avait la fascination, la prescience. C'est une réflexion qui ne vient pas seulement avec l'âge. Là encore, on retrouve Malraux. L'idée tragique de la vie. Vous posez ensuite une sorte d'opposition entre «action intérieure» et «action extérieure». Il y a là une tentation: la voie royale Guénon/Evola. Elle m'intéresse, mais c'est un chemin qui ne m'attire guère. Je suis plutôt fasciné, dans le même ordre d'esprit, par la dialectique paix/guerre. Disons Giono/Malraux (toujours lui). Nietzsche avait assez bien pressenti tout cela. La tentation de la tour d'ivoire se heurte à la brutale affirmation que la rue appartient à celui qui y descend.

Il est évident que pour un écrivain, l’acte d'écrire est intérieur et l'acte de publier extérieur. Deux aventures strictement complémentaires. Il me semble que vous faites allusion à «la politique». Autant sa version politicienne et même politicarde m'est totalement étrangère, autant le sort de la cité, de ma patrie charnelle à l'Europe, n'a jamais cessé de me hanter. D'où une réflexion sur l'Etat, dont le but doit être de «fortifier » le peuple et non de servir une idéologie.

« Je suis d’une génération marquée au fer rouge par Montherlant et Malraux, c'est dire si Sartre et Camus m’ont paru ensuite d 'une rare fadeur »

Toujours dans le même registre, mais autre aventure aussi intensément vécue depuis bientôt cinquante ans, l’engagement fédéraliste, qui combine dans la même absoluité européisme passionné et défense des identités charnelles. Vous dites dans le Manifeste pour la renaissance de la culture normande que la culture française ne sera sauvée que par son ressourcement dans ses traditions régionales et son ouverture à l'Europe des lettres. Pouvez-vous préciser?

JM: L'identité d'un peuple, c'est son esprit autant que sa chair. C'est pourquoi le «culturel d'abord» me paraît plus décisif que le fameux «politique d'abord» de Maurras. Certes, je ne nie pas la vision politique. Mais je la situe hors des multiples et néfastes contingences actuelles. Pour moi, tout se résume dans la dialectique, disons plutôt la confrontation, entre ces deux entités, non contradictoires mais complémentaires, qu'est l'Empire, c'est-à-dire l'Europe, et les peuples qui ne se confondent certes pas avec les états-nations existants.

L'Europe, si elle veut préserver son identité et s'affirmer par rapport au reste du monde, c'est-à-dire en résistant d'abord et avant tout à l'impérialisme américain, doit être avant tout une et diverse.

Une politiquement, militairement, diplomatiquement, économiquement. Mais diverse culturellement. C'est pourquoi la France n'a de signification qu'en assurant d'abord ce que la Pléiade nommait «la défense et l'illustration de la langue française». En ce domaine, le rôle de la Wallonie comme de la Suisse romande est capital, même si ces deux entités excitent le mépris du parisianisme le plus stérile.

Cette culture française, incarnée dans une langue, ne pourra retrouver quelque vivacité qu'en intégrant toutes ses spécificités régionales.

Je ne parle pas ici des langues dites «minoritaires», breton, flamand, allemand, corse, catalan, basque, occitan, mais aussi des différents dialectes d'oïl, tout comme de ce qu'on nomme le «français régional», qui varie selon les pays et les usages.

L'actuelle promotion du «langage des banlieues» aboutit à un terrible appauvrissement, entre autres facteurs par l'emploi du «verlan», qui est le contraire d'une création pour devenir une mécanique.

Maintenir le langage écrit contre le langage parlé est un des aspects de la guerre culturelle. Cela se heurte certes à la modernité qui ne connaîtra bientôt plus qu'une sorte de basic French assez analogue à ce qu'est l'américain par rapport à la langue de Shakespeare.

Cette attitude implique le souci des «humanités» comme on disait autrefois, c'est-à-dire la connaissance du grec et du latin. On doit y ajouter, pour les patries charnelles concernées, une certaine connivence avec leurs racines les plus profondes. C'est-à-dire, en Normandie, par exemple, des notions élémentaires sur le mode norrois primitif qui nous permettrait de maintenir le lien avec notre plus ancienne culture.

Et parce que pour vous l'aventure continue, pouvez-vous, pour les lecteurs de Nouvelles de Synergies Européennes, nous indiquer quelques prochaines pistes de lecture...

JM: Je n'ai pas à l'heure actuelle le projet d'écrire quelque grand document sur la Seconde Guerre mondiale, même si je suis loin d'en avoir terminé avec la vaste fresque des «corps d'élite», commencée voici près de trente ans chez l'éditeur Balland. Il me reste à écrire deux volumes de l'histoire des volontaires français sur le front de l'Est: 1943 et 1944. J'attends que mon jeune ami Eric Lefèvre me fournisse, comme cela a été dans le passé, les documents nécessaires à l'évocation de cette aventure. Je laisse à d'autres le soin d'évoquer les motivations et les combats des volontaires baltes, ukrainiens ou hongrois. Cela me demanderait trop de temps en recherches et traductions.

Après Béring et Amundsen, j'aurais eu envie de faire revivre d'autres explorateurs polaires comme le Suédois Nordenskjöld et le Danois Rasmussen. Mais le marché du livre et l'incuriosité du public sont tels que je n'envisage pas de me lancer dans ces aventures. Alors, je me concentre sur mes chroniques de Que lire? Le volume 6 est terminé et devrait paraître à la fin de cette année. J'en suis à plus de 450 écrivains et il reste environ deux cents auteurs que j'estime indispensable de traiter.

J'ai aussi l'intention de consacrer un livre à ce mystère qu'est la permanence de la Normandie depuis onze siècles. Mon projet d'une gigantesque histoire des écrivains normands, en plusieurs volumes, reste pour le moment à l'état de notes et de fiches, faute d'avoir trouvé un éditeur assez entreprenant.

Quant au roman sur la dernière guerre dont j'ai l'idée depuis plus d'un demi-siècle, il sera peut-être réduit à une simple nouvelle.

De la part de la rédaction, M. Mabire, merci.

(Entretien recueilli par Laurent Schang)

01:55 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Empires océaniques des steppes et des mers ouvertes

Les empires océaniques des steppes et des mers ouvertes

Guido GIANNETTINI

L'empire qui a connu la plus grande expansion au cours de l'histoire a été celui des Mongols, qui ont proclamé leur chef Djingghis Khan (Gengis Khan), soit le “souverain océanique”. C'est dans ce sens que je vais parler, dans cet exposé, d'“empires océaniques”. Les “empires océaniques” des steppes sont originaires d'Asie Centrale, justement comme celui des Mongols. Les “empires océaniques” des mers extérieures se sont constitués à partir du 16ième siècle de notre ère sous l'impulsion des grandes puissances européennes qui se sont projetées sur les mers du globe.

Il existait toutefois, avant ces deux types d'empires “océaniques”, un type différent, anomal, qu'on pourrait attribuer au type “océanique”: c'est celui qui s'est constitué au départ de l'expansion des cavaliers arabes entre le 7ième et le 8ième siècles de notre ère et qui s'est dissous en l'espace d'un matin. Il s'agit à mes yeux d'une apparition mystérieuse et inexplicable sur la scène de l'histoire. Mais c'est un mystère que je me dois d'expliquer avant de passer à l'argument spécifique de mon exposé.

L'expansion des cavaliers arabes entre le 7ième et le 8ième siècles de notre ère est une expansion veritablement hors norme, que l'on ne pourra pas comparer à un autre exemple historique semblable, antérieur ou postérieur. D'un point de vue géopolitique, cette expansion paraît absurde.

Il n'existe aucun exemple de conquête par voie de terre partie d'une péninsule (la péninsule arabique) qui ait pénétré profondément dans la masse continentale (l'Asie occidentale) puis s'est étendue sur un littoral très long mais sans aucune profondeur (l'Afrique du Nord). Dans tout le cours de l'histoire, on n'a jamais vu quelque chose de semblable. D'un point de vue géopolitique, les conquêtes arabes présentent toutes les caractéristiques des expansions propres aux puissances navales, qui, elles, procèdent par “lignes extérieures”, sur les marges des masses continentales. Dans le cas de l'expansion arabe, nous avons une occupation d'une bande littorale, mais effectuée par voie terrestre.

Les causes de cette expansion hors norme sont au nombre de deux. Tout d'abord, il faut savoir que le désert est comme la mer: on ne peut pas l'occuper, on peut simplement tenir en son pouvoir les oasis, comme la puissance maritime occupe et tient en son pouvoir les îles de l'océan. La seconde cause doit être recherchée dans le caractère fortuit, inconsistent, inexistent des conquêtes —en langue arabe il existe un terme indiquant quelque chose qui n'existe pas, mahjas, dont dérive le mot italien mafia; c'est quelque chose d'inexistent mais qui existe tout de même. Nous avons donc affaire à un empire territorial créé à parti de ce rien qui est tout de même quelque chose.

L'expansion des Arabes au départ de leur péninsule d'origine a été rendue possible par une série inédite de facteurs fortuits, tous concentrés dans le même espace temporel. En premier lieu, l'expansion arabe a bénéficié de la faiblesse intrinsèque, à l'époque, des empires byzantin et sassanide, littéralement déchiquetés par plus de vingt années de guerres ruineuses où ils s'étaient mutuellement affrontés. Cet état de déliquescence mettait quasiment ces empires dans l'impossibilité d'armer des troupes et de les envoyer loin, à mille, à deux mille kilomètres de leur centre, où même plus loin encore, contre ce nouvel ennemi qui déboulait subitement du désert. Pire, il leur était impossible de reconstituer des armées dans des délais suffisamment brefs, si celles-ci étaient détruites. En effet, une puissante armée byzantine avait été anéantie sur le Yarmouk en 636 et une autre, sassanide, avait été écrasée par les Arabes à Nehavend en 642. La raison de cette double défaite était d'ordre climatique: le vent du désert, le simoun (de l'arabe samum), avait soufflé dans leur direction pendant plusieurs jours d'affilée, les avait immobilisés et assoiffés, tandis que leurs adversaires arabes combattaient avec le vent qui les poussait dans le dos, sans qu'ils ne fussent génés en rien par la tempête de sable.

Autre facteur qui a rendu aisée l'expansion des Arabes: les luttes intestines qui divisaient les Byzantins, d'un côté, les Wisigoths d'Espagne, de l'autre. L'empire byzantin venait de traverser une tumultueuse querelle d'ordre religieuse, assortie d'un cortège de violences et de persécutions. Pour toutes ces raisons, entre 635 et 649, les autorités religieuses et les populations ont confié spontanément aux Arabes les villes de Damas, Jérusalem, Alexandrie d'Egypte, de même que l'île de Chypre. Ensuite, à cette époque-là, les autorités musulmanes se montraient tolérantes (au contraire des fanatismes intégralistes que l'on a pu observer par la suite) et se sont empressées de souligner les traits communs unissant les fois chrétienne et islamique. Elles ont accepté que les habitants de confession chrétienne dans les cités conquises exercent librement leur culte et se sont borné à lever une taxe, modérée en regard de ce qu'exigeait auparavant le basileus byzantin.

La conquête de l'Espagne s'est déroulée dans des conditios analogues. Après le décès du roi wisigoth Wititsa, deux prétendants se sont disputé le trône: Roderich et Akila. Ce dernier a fait appel aux Arabes et leur chef, Tariq Ibn Ziyad débarque en 711 dans la péninsule ibérique en un lieu qui porte encore son nom, Gibraltar, de l'arabe Djabal Tariq, “la montagne de Tariq”. Son armée est forte de 7000 hommes, en grande partie originaires du Maghreb. Ils seront suivis par d'autres. Les Arabes et les Wisigoths partisans d'Akila finissent par avoir raison des Wisigoths partisans de Roderich. Ces derniers sont attaqués dans le dos par les Basques et par la communauté juive, qui est particulièrement nombreuse en Ibérie (elle est la plus forte diaspora d'Europe). Les Juifs se soulèvent, équipent une armée et s'emparent de plusieurs villes qu'ils livrent aux Arabes, tandis que les féaux de Roderich commencent à déserter.

Toutefois, les Arabes, malgré ce concours de circonstances favorables, ont eu du mal à briser la résistance des Wisigoths. Ils n'ont pas pu occuper toute la péninsule ibérique, parce que les montagnards du Nord et des Cantabriques ont repoussé toutes leurs tentatives de conquête. Ensuite, après avoir tenté de pénétrer en France, les Arabes sont définitivement vaincus en 732 près de Poitiers. La défaite de Poitiers, ainsi que l'échec de l'attaque contre Constantinople, mettent fin à l'expansion arabe.

Le déclin a été quasi immédiat. A peine 23 ans après avoir atteint le maximum de son expansion —à la veille de la bataille de Poitiers— le grand empire arabe de Samarcande à l'Atlantique commence à se désagréger: en 755, le Califat ommayade d'Espagne fait sécession, suivi immédiatement par d'autres Etats arabes séparatistes du Maghreb, d'Egypte et d'Orient. Mais un grand empire avait existé, pendant peu de temps, il n'a tenu que 23 ans!

Un empire rêvé, crée par un peuple de rêve et forgé par une culture imaginée: mahjas. En effet, le peuple arabe, créateur de cet empire, n'était pas un peuple selon l'acception commune, c'est-à-dire la fusion de tribus sœurs issues d'un même désert arabique; il n'allait pas le devenir non plus, mais au contraire, juxtaposer en sa communauté de combat des peuples de plus en plus différents, issus des pays conquis.

Mais la culture arabe, elle, est plus homogène. L'islamisme est une forme de syncrétisme religieux alliant des élements de judaïsme et de christianisme et reprenant à son compte des courants chrétiens considérés comme “hérétiques”. La philosophie arabe est une reprise pure et simple de la philosophie grecque, basée sur la dichotomie Platon/Aristote. Les bases des connaissances mathématiques, astronomiques, géographiques, physiques et même ésoteriques dans le monde arabe au temps de la grande conquête sont d'origines grecque et persane. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la pensée arabe est une pensée ouverte aux cultures grecque et iranienne (car l'ancienne civilisation du pays d'Aryanam n'est pas orientale). C'est patent à l'époque du Califat abasside, quand l'Islam, après la chute de l'empire sassanide, a subi directement et puissamment l'influence des peuples conquis.

L'art arabe en général, comme l'art mauresque en Espagne, est constitué de variantes de l'art roman ou byzantin. Enfin, les chiffres considérés comme “arabes” sont en fait indiens, mais les Arabes les ont transmis à l'Europe. Comme du reste d'autres faits de culture venus des régions indo-européanisées d'Asie, tel le jeu d'échecs, qui est iranien, mais nous est parvenu grâce à la médiation arabe.

En réalité, les Arabes ont surtout exporté leur langue en Afrique et en Orient. Mais comme on peut observer que les langues sémitiques sont très proches les unes des autres, et ne sont finalement que des dialectes d'une même langue, cette similitude a favorisé la diffusion de l'arabe dans de nombreuses régions.

Le grand atout de la culture arabe au temps de la grande conquête a été l'extraordinaire capacité, et même le mérite, d'appréhender sans frein tout ce qui venait d'ailleurs, de le remodeler et de le diffuser tous azimuts. Une telle capacité, même si elle peut être interprétée comme un absence de spécificité propre, a contribué à atténuer les rigidifications à l'œuvre dans le monde entourant les Arabes, rigidités qui expliquent aussi l'expansion fulgurante de ceux-ci, qui serait incompréhensible autrement.

Pendant près de 1800 ans, du début du Vième siècle ap. J.C., jusqu'à l'époque de Gengis Khan, les peuples turcs ont dominé l'Asie centrale septentrionale, puis se sont répandus dans l'Asie occidentale pour donner ensuite l'assaut à l'Europe. Cette phase d'expansion commence vers l'an 1000, quand la domination turque en Asie n'est pas encore achevée. Elle se manifeste surtout dans la longue lutte contre l'empire byzantin, qui se terminera par la chute de Constantinople (1453) et par les raids dans l'espace danubien. La phase descendante commence, elle, par l'échec du siège ottoman de Vienne (1683) et surtout par la reconquête du Sud-Est européen sous l'égide du Prince Eugène, actif dans la région de 1697 à1718, puis de ses successeurs qui guerroyèrent pendant vingt ans pour imposer aux Ottomans la Paix de Belgrade en 1739.

Même sans prendre en considération les 180 dernières années de vie de l'Empire ottoman —depuis la Paix de Belgrade jusqu'à sa fin en 1918— nous constatons que l'expansion de cette puissance turque s'étend sur un arc de treize siècles, pendant lesquels les peuples turcs, habitant à la charnière de l'Europe et de l'Asie, ont joué un rôle primordial parmi les protagonistes de l'Histoire. Il ne s'agissait certes pas d'un Etat unique et d'un peuple unique et cette histoire a connu des phases sombres et de déclin, mais cela s'observe également dans l'histoire de l'empire romain ou des empires des divers peuples de l'Iran, les Mèdes et les Perses, les Parthes et les Sassanides.

La préhistoire des peuples turcs présente encore beaucoup de zones d'ombre et d'incertitudes, comme du reste celle des peuples mongols. Malgré ces difficultés, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le peuple proto-turc le plus ancien —le nom “Turc” ne se diffusera qu'ultérieurement— apparaît sur le théâtre de l'Histoire vers l'année 400 de notre ère: c'est le peuple des Tabgha'c, originaires d'Asie septentrionale, qui, en 70 ans à peu près, domine toute la Chine septentrionale, depuis les Monts Dabie Shan (limite septentrionale des affluents de la rive gauche du fleuve Yang-Tse). Ce sont eux qui fondent la dynastie Wei.

Tandis que les Proto-Turcs Tabgha'c descendent sur la Chine du Nord, en Asie septentrionale, dans la région dont les Tabgha'c sont originaires, se rassemble le peuple des Juan-Juan, connus également sous le nom de Ju-Jan, Ju-Ju ou Jui-Jui. Certains savants les identifient aux War ou Apar ou Avars qui atteindront la Hongrie. D'autres prétendent qu'ils ne sont pas identiques mais parents. Les Juan-Juan étaient des Proto-Mongols, mais leur empire a englobé aussi des peuples proto-turcs ou turcs, paléo-asiatiques et, forcément, des tribus d'autres ethnies.

Vers 520, leur empire commence à s'affaiblir, puis tombe en déclin, à la suite d'une révolte de deux clans que les sources chinoises appellent respectivement les T'u-küeh et les Kao-kü.

Les premiers sont originaires des Monts Altaï et sont les ancêtres des Turcs, le terme chinois T'u-küeh correspondant à Türküt, pluriel mongol de Türk, c'est-à-dire “homme fort” en langue turque. Notons toutefois que quelques auteurs interprètent le terme “Türk” comme un pluriel, “Tür-k”, par analogie à “Tur-an”, pluriel de “Tur”: dans ce cas, il s'agirait d'une reprise par les Turcs d'une dénomination d'origine iranienne, désignant l'“Iran extérieur”. Ensuite, l'autre clan en révolte contre les Juan-Juan était également turc, c'était celui des Tölös, ancêtres des Ouighours.

C'est ainsi que les Turcs, sur les ruines de l'empire des Juan-Juan, ont fondé leur propre empire, s'étendant de Jehol (aux confins de la Mandchourie moderne) jusqu'à la Mer d'Aral, territoire correspondant à toute la zone méridionale du Heartland de Mackinder. Pendant 300 ans environ, l'empire turc —malgré sa division en deux Etats (quasiment depuis le début), l'un oriental, l'autre occidental— a dominé le cœur de l'Asie. Puis, vers la moitié du VIIIième siècle, sa partie orientale est absorbée par les Ouighours, eux aussi d'origine turque, tandis que la partie occidentale se fractionne en khanats indépendants.

A partir du khanat des Oghuz, situé dans un territoire au nord du Lac Balkach, se profile d'abord le clan des Seldjouks, qui amorce par la suite un mouvement vers l'Ouest, leur permettant d'abord de conquérir l'Iran oriental, puis l'Iran occidental, ce qui les rend maîtres du versant sud-occidental du Heartland. C'est après la consolidation de cette phase-là de leurs conquêtes, que les Seldjouks se mettent à attaquer l'Empire romain d'Orient (Byzance), bastion avancé de l'Europe contre les invasions venues d'Asie. D'un point de vue géopolitique, il s'agit de la même ligne d'expansion qu'avaient empruntée précédemment les empires iraniens.

Mais les Seldjouks ne sont jamais arrivés en Europe. La dynastie des Osmanli se profile au XIIIième siècle en Anatolie, prend le contrôle de la partie occidentale de l'empire seldjouk et réamorce les pressions expansives en direction de l'Occident. Les Osmanlilar —pluriel turc qui désigne ceux que les Occidentaux appellent les Ottomans— s'emparent de toute l'Anatolie et, sans tenter de conquérir l'enclave byzantine que sont Constantinople et la Thrace orientale— passent en Europe, atteignent le Danube au cours du XIVième siècle. Ce n'est qu'après avoir atteint le Danube que les Turcs lancent l'ultime assaut contre Constantinople qu'ils conquièrent en 1453.

Ensuite, une série de campagnes militaires les amènent aux portes de Vienne qu'ils assiègent en 1683. Au même moment, les Ottomans, disposant de la plus forte puissance musulmane, deviennent les protecteurs du monde islamique et imposent leur autorité aux Etats arabes d'Afrique du Nord et du Maghreb.

Pourtant, l'histoire de l'expansion ottomane nous apprend que l'on ne peut pas contrôler l'Europe seulement en contrôlant les côtes méridionales de la Méditerranée. En pénétrant par le Sud-Est, à travers les Balkans et l'espace danubien, les Ottomans atteignent la porte d'entrée du cœur de l'Europe, Vienne et Pressburg/Bratislava. Leur calcul était clair: ou bien ils franchissaient cette porte et s'emparaient de l'Europe, ou bien ils étaient refoulés. L'avancée des Trucs en direction du cœur germanique de l'Europe a été bloquée. Les Européens ont reconquis les Balkans. Les Osmanlilar sont tombés en décadence. Les Turcs, comme toutes les tribus ouralo-altaïques avant de commencer leur expansion, habitaient les steppes eurasiatiques, dans des territoires voisins de ceux qu'avaient occupés plusieurs peuples indo-européens entre le IIIième et le IIième millénaires avant J.C. Ce voisinage a provoqué des échanges, ce qui a donné, à la longue, des similitudes culturelles entre Indo-Européens et Proto-Turcs: par exemple, le caractère guerrier de leurs sociétés, l'association homme/cheval et la structure hiérarchique et patriarcale des sociétés. En matières religieuses —l'islamisation des Turcs n'aura lieu que très tard et ne concernera que les Turcs d'Asie occidentale— nous constatons une typologie céleste et solaire des divinités suprêmes.

Citons par exemple Tenggri, “le dieu bleu du Ciel“ ouralo-altaïque, ou le bi-Tenggri turc, phrase signifiant “Dieu est” que l'on a retrouvé grâce à la tradition hsiung-nu. Elle se rapproche de la racine indo-européenne du nom de Dieu, *D(e)in/Dei-(e)/Dyeu, signifiant “lumière active du jour, splendeur, ciel”. L'origine ethnique des Turcs, selon leur Tradition, présente une analogie singulière avec l'origine mythique de Rome: le totem des Turcs était le loup et leur héros éponyme aurait été alaité par une louve, exactement comme Romulus et Remus.

Enfin, à la fin des temps archaïques, la culture indo-iranienne s'est imposée à toute l'Asie centrale. Cette influence a également marqué les Turcs Seldjouks aux XIième et XIIième siècles après J.C., quand ils se sont répandus à travers le territoire iranien et ont retrouvé une sorte de familiarité avec la culture iranienne, dans la mesure où les chefs et les souverains conquérants se paraient ostentativement de noms tirés des textes épiques du Shahnameh, comme Kai Kosrau, Kai Kaus, Kai Kobad.

Plus tard, les Ottomans, surtout après la conquête de Constantinople, ont voulu montrer qu'ils assuraient la continuité de l'empire byzantin. D'abord, ils installent leur capitale dans la ville même de Constantinople, en ne changeant son nom qu'en apparence, car Istanbul dérive de “is tin pol”, prononciation turque de la désignation grecque “eis ten polis”, soit “ceux qui viennent dans la Cité”.

Dans leur bannière, les Ottomans ont repris la couleur rouge de Byzance, la frappant non pas de l'étoile et du quart de lune actuels, mais du soyombo altaïque, qui possède la même signification que le t'aeguk coréen représentant le yin et le yang, c'est-à-dire l'union du soleil et de la lune que l'on retrouve encore dans les drapeaux mongol et népalais: le soleil y est un astre à plusieurs rayons (de nombre paire), la lune y est un croissant comme dans le premier et le dernier quart de ses phases. Le soleil contenu dans le soyombo était encore bien présent au début de notre siècle: il n'a été remplacé que sous l'influence des “Jeunes Turcs” par l'étoile maçonnique à cinq branches qui, avec le quart de lune, évoque le symbolisme oriental du ciel nocturne.

L'empire ottoman et, avant lui, celui des Seldjouks, ont été en contact avec des territoires dont la valeur géopolitique est spécifique et significative: la région danubienne-anatolienne et la région iranique. Ces territoires semblent exiger de leurs maîtres d'assumer la même fonction que celle qu'assumaient avant eux les peuples qui les ont habités. Surtout dans le cas iranien, qui évoquait en un certain sens le monde de leurs origines.

Les Mongols sont le seul peuple à avoir conquis une bonne part de la World-Island, l'île du monde eurasiatique telle que la définissent les théories géopolitiques de Halford John Mackinder, étendant leur domination des côtes du Pacifique à la Mer Noire, en poussant même des pointes en direction de l'Allemagne et de l'Adriatique. La base de départ de leur expansion était la zone centrale du Heartland, selon un développement qui semblait suivre avec grande précision les lignes de la géopolitique la plus classique.

Dans ce cas, toutefois, le terme “mongol” est impropre. En fait, au début de l'“Année de la Panthère”, soit au printemps de 1206, Gengis Khan, le “souverain océanique”, dont le pouvoir s'étendait aux rives de quatre océans, qui descendait du Börte-Chino (le “Loup bleu du Ciel”) et de Qoa-Maral (la “Biche fauve”), convoque aux bouches du fleuve Onon le quriltai, la grande assemblée, réunie autour du tuk impérial (le drapeau blanc avec le gerfaut, le trident de flammes, les neuf queues bleues de yaks et les quatre queues blanches de chevaux). Y viennent les chefs d'une vaste coalition de peuples appelés à former le monghol ulus, la nouvelle grande nation mongole. Mais, outre le Kökä Monghol, c'est-à-dire les “Mongols bleus gengiskhanides”, on trouvait, au sein de ce rassemblement qu'était la nouvelle grande nation mongole, des Mongols Oirat et Bouriates, les Turco-Mongols Merkit, les Toungouzes Tatarlar (Tatars) et les Turcs Kereit, Nemba'en (ou Nayman), les Ouighours et les Kirghizes.

Pour avoir accordé à tous ces peuples la nouvelle “nationalité” mongole dans le cadre de l'empire du “souverain océanique”, le “monghol ulus” était une coalition ethnique aux composantes variées, que l'on ne définira pas comme proprement “mongole” mais plutôt comme “altaïque” ou comme “centre-asiatique”, vu que cette nation élargie comprenait des peuples importants, ainsi que des tribus et des clans paléo-asiatiques et irano-touraniques.

L'expansion des Mongols en direction de l'Occident a été jugée de manières forts différentes par les peuples qui l'ont subie ou observée. En règle générale, cette expansion a suscité la terreur, de l'Asie centrale à la Russie, de l'Allemagne à la Hongrie, surtout en raison des terribles massacres commis par les envahisseurs.

Cependant, les Francs du Levant, détenteurs des Etats croisés survivant vaille que vaille, ont, eux, accueilli les Mongols comme des libérateurs. Dans leur cas, il ne s'agissait plus du “souverain océanique” mais de son petit-fils Hülagü, Khan de Perse et grand massacreur de musulmans. Hülagü combattait sans distinction tous les peuples islamiques, tant les Arabes que les Turcs occidentaux (les Seldjouks), et cela, pour deux motifs: l'un d'ordre essentiellement stratégique, l'autre, religieux. Le motif stratégique, c'était que, de fait, les Turcs occidentaux et les Arabes constituaient un obstacle à l'expansion mongole. Quant au motif religieux, les Mongols étaient à cette époque, pour une grande partie d'entre eux, des chrétiens nestoriens ou des bouddhistes. Hülagü était bouddhiste et sa favorite, Doquz-Khatoun, était chrétienne-nestorienne. Dès lors, ils massacraient tous les musulmans et épargnaient les chrétiens.

C'est pour cette raison que les Francs du Levant ont proclamé Hülagü et Doquz-Khatoun, le “nouveau Constantin et la nouvelle Hélène, très saints souverains unis pour la libération du Sépulcre du Christ”. Mongols et Croisés frappaient tous leurs étendards de croix et égorgeaient ou décapitaient tous les musulmans qui avaient l'infortune de se trouver sur leur chemin en Syrie ou en Palestine: les anciennes chroniques parlent de 1755 pyramides de têtes tranchées.

Mais quand la terreur a cessé, la moitié septentrionale de l'empire gengiskhanide a vécu la “pax mongolica”, permettant de réouvrir la “route de la soie” et de reprendre les échanges commerciaux entre l'Europe, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient.

Plus tard, entre le XIVième et le XVième siècles, l'expansion ottomane en Europe et au Levant, de même que la turcisation et l'islamisation des khanats d'origine gengiskhanide d'Asie occidentale, ont provoqué un renversement complet de la situation: les contacts et les échanges entre l'Europe, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient sont devenus très problématiques. Cette rupture des communications ont contraint notamment le Portugal et l'Espagne à franchir l'obstacle en amorçant une expansion maritime. Cette expansion outre-mer non seulement a réussi à rouvrir la route de l'Inde, mais aussi permi la découverte du Nouveau Monde. L'enjeu a donc été bien plus important qu'on ne l'avait prévu et l'expansion maritime des deux nations ibériques a été vite imitée par de nouvelles puissances navales, telles l'Angleterre, la Hollande et la France.

L'impossibilité d'atteindre rapidement et facilement l'Asie centrale et l'Extrême-Orient par les routes terrestres a obligé les Etats européens, à partir du XVième siècle, a opté pour une approche géopolitique complètement différente et de contourner par voie maritime toute la World-Island, dans le but d'en atteindre les extrémités orientales par des voies extérieures. En d'autres termes, l'Europe, ne pouvant plus appliquer les règles découvertes cinq siècles plus tard par Mackinder, soit les règles de la géopolitique continentale, a à l'unanimité adopté celles de la géopolitique maritime, soit celles qu'allaient découvrir Mahan. L'Europe a donc abandonné son pouvoir continental pour partir à la recherche d'un pouvoir naval.

Au début, la valeur géopolitique de cette nouvelle option n'apparaissait pas très claire: il ne s'agissait pas encore d'une véritable expansion politique et stratégique, mais seulement de l'ouverture de voies commerciales. Toutefois, on est rapidement passé des comptoirs et établissements commerciaux à l'organisation de bases militaires et de points d'appui, occupés par des troupes. Ensuite, on s'est conquis des domaines coloniaux. A partir de ce moment-là, la pertinence géopolitique de l'expansion européenne d'outre-mer est dévenue très évidente.

Le Portugal établit ainsi en 1415 sa première tête de pont en Afrique, mais c'est encore en Méditerranée: il s'agit de la ville de Ceuta au Maroc, qu'il perdra par la suite à l'avantage de l'Espagne. Ensuite, les Portugais traversent l'Atlantique oriental, et commencent à contourner par voie maritime le continent noir. Ils abordent à Madère en 1417, aux Açores en 1431, au Cap Vert en 1445; ils atteignent l'embouchure du fleuve Congo en 1485, arrivent au Cap de Bonne Espérance en 1487 et, enfin, débarquent à Calicut (Kalikat/Kojikode) sur la côte sud-occidentale de la péninsule indienne. Ce n'est qu'après avoir ouvert la route des Indes que les Portugais se donnent de solides possessions coloniales le long de cette voie. Elles sont de véritables points d'appui stables pour garantir la libre circulation sur cette grande voie maritime. Ainsi, après Madère, les Açores, le Cap Vert et la Guinée, qui, de concert avec la métropole portugaise, formaient un système en soi, se sont ajoutées des colonies lointaines comme le Mozanbique (1506-07), la ville de Goa en Inde (1510) et l'Angola (1517).

Après s'être assuré de tous ces points d'appui et territoires, les Portugais complètent leur réseau de relais sur le chemin de la Chine en conquérant la partie orientale de l'île indonésienne de Timor en 1520 et en s'installant à Macao en 1553. Les Hollandais les empêchent de prendre l'ensemble de l'archipel. L'accès aux voies maritimes vers l'Orient est consolidé par la prise de possession de la côte occidentale de l'Atlantique, c'est-à-dire le Brésil, où le Portugal installe son premier point d'appui en 1526. Il achève la conquête du pays en 1680, après en avoir chassé les Hollandais.

L'Espagne évite dès lors toute tentative sur la route des Indes, déjà contrôlée par les Portugais. C'est cet état de choses qui motive la décision de la Reine Isabelle d'appuyer le projet de Colomb de trouver une autre route vers les Indes, en partant de l'Ouest au lieu de se diriger directement vers l'Est. Colomb n'a jamais atteint les Indes, mais, en revanche, il a découvert un autre continent, l'Amérique, qui s'est vite révélée très riche. L'Espagne s'est donc étendue à ce nouveau continent et en a occupé la moitié.

La découverte de l'Amérique réveille l'intérêt de l'Angleterre et de la France qui, contrairement à l'Espagne qui se projette sur la partie centrale et méridionale de ce double continent, tentent de s'emparer de sa partie septentrionale, à l'exception d'une brève parenthèse constituée par une tentative française de s'installer au Brésil entre 1555 et 1567. Anglais et Français commencent par n'assurer qu'une simple présence commerciale puis se taillent des domaines ouverts à la colonisation. Pour prospecter ce continent, les Anglais envoient en Amérique du Nord l'Italien Sebastiano Caboto (John Cabot) entre 1497 et 1498. Les Français envoient un autre Italien, Verrazzano en 1524, puis un des leurs, Cartier, en 1534. Mais toutes ces tentatives françaises et anglaises ne sont encore que des expédients: elles n'indiquent pas une ligne géopolitique spécifique et bien définie.

Le pouvoir naval anglais trouve ses origines dans les opérations conduites par l'ex-corsaire Sir Francis Drake entre 1572 et 1577. Ensuite, en 1584, Sir Walter Raleigh fonde la colonie de la Virginie, premier foyer de la future Nouvelle-Angleterre. Enfin, à partir de 1600, l'Angleterre se projette au-délà de l'Atlantique Sud et de l'Océan Indien et commence son expansion aux Indes, affrontant d'abord les Portugais, puis les Français.

Pendant une brève période de quelques décennies, le sea power anglais connaît une éclipse, causée par l'expansion outre-mer de la Hollande, qui venait d'arracher son indépendance à l'Espagne.

Les Hollandais, après l'expédition de Willem Barents dans les régions polaires, dans l'intention de trouver un passage maritime par le Nord pour atteindre la Chine, et après une guerre contre l'Angleterre au XVIIième siècle, prennent la même route que les Portugais vers les Indes, s'installent en Indonésie à partir de 1602, chassent les Portugais de Ceylan en 1609, et commencent à coloniser l'Afrique du Sud à partir de 1652. Les Boeren (Boers), terme signifiant “paysans”, sont donc les premiers habitants du pays, car ils s'y installent avant toutes les populations noires-africaines d'aujourd'hui. Toutefois les Hollandais ne renoncent pas à l'Amérique: en 1626, ils acquièrent l'île de Manhattan qu'ils achètent aux Ongwehonwe (les Iroquois) et lui donnent le nom de Nieuw Amsterdam. Les Anglais, en s'en emparant, lui donneront le nom de New York. Enfin, les Hollandais tentent de s'installer entre 1624 et 1664 dans le Nord-Est du Brésil.

Au cours de la seconde moitié du XVIIième siècle, la puissance navale anglaise renaît et la puissance navale française se forme. Toutes deux vont s'affronter. Tant la France que l'Angleterre tenteront une double expansion, vers l'Asie et vers l'Amérique du Nord.

La France en particulier tente de consolider ses possessions canadiennes, à partir de 1603. Ensuite, elle projette ses énergies vers l'Océan Indien, prend le contrôle de Madagascar entre 1643 et 1672, s'empare de l'île de la Réunion en 1654, afin de pénétrer dans le sub-continent indien. Toutefois tant l'Inde que le Canada lui échapperont, en dépit de l'acquisition de la Louisiane en 1682, qui soudait le territoire français d'Amérique du Nord, depuis la Baie de Hudson jusqu'au Golfe du Mexique. La France a dû céder le pas à l'Angleterre qui impose sa suprématie.

Après ce double échec français, l'histoire sera marquée, aux XVIIIième et XIXième siècles par l'expansion maritime de l'Angleterre et par la création de son “empire global”, basé sur le sea power. Comme l'empire britannique était fondé sur le pouvoir naval, son Kernraum n'est pas constitué du Heartland, mais par la maîtrise d'une masse océanique, l'Océan Indien, contre-partie maritime du “cœur du monde” continental.

Guido GIANNETTINI.

00:15 Publié dans Eurasisme, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 20 octobre 2007

Loi sur la "prohibition"

Loi sur la "prohibition"

20 octobre 1919: Le Sénat des Etats-Unis fait voter la loi sur la prohibition, proscrivant la vente et la consommation de « boissons enivrantes » sur tout le territoire de l’Union.

Cette mesure, dictée par un puritanisme indécrottable, par une volonté maladive d’améliorer l’humanité pour en faire un troupeau atone et docile, engendrera paradoxalement l’essor de la lèpre mafieuse, au départ de la diaspora sicilienne des Etats-Unis, chassée d’Italie par le renouveau apporté par le fascisme de Mussolini. La loi sur la prohibition montre que le puritanisme protestant, en voulant faire l’ange, fait en réalité la bête ; cet esprit borné, qui jette un injuste soupçon sur toutes les propensions de l’homme à s’amuser et se détendre après le travail, est simultanément la source d’une calamité qui, des années 20 à nos jours, n’a fait que s’amplifier, en passant du trafic des boissons alcoolisées, et peu dangereuses, au trafic de drogues plus dures et réellement mortelles pour l’homme, trafics multiples à l’origine de fortunes colossales, de fonds et de dépôts blanchis, etc.

Aujourd’hui, la mafia fait partie des pouvoirs occultes et achète le personnel politique véreux, toujours en quête de fonds. Armin Mohler, le théoricien germano-suisse de la véritable nouvelle droite (ses avatars français n’étant que des imitations boiteuses, dues à la pusillanimité et à l’indécision d’un Alain de Benoist), avait prédit, dès 1981, que l’avenir serait soit à l’enseigne du goulag (mais le communisme et le « goulagisme » dénoncé par Soljenitsyne n’existent plus) soit à celle de « l’agonalité » (en utilisant ce néologisme, Mohler entendait un retour à l’hellénisme d’un Thucydide ou d’un Eschyle) soit à celle de la mafia, état sur lequel nous avons effectivement débouché, les diasporas multiples de l’ère multiculturelle accentuant le tableau jusqu’au paroxysme, jusqu’à la nausée.

Au puritanisme protestant américain s’ajoute désormais le puritanisme wahhabite saoudien, véhiculé dans nos quartiers, dits « défavorisés », par les fameux « imams de garage », couverture « sublime » et religieuse des activités douteuses des mafias diasporiques musulmanes.

01:40 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sull'euro

Robert Steuckers

"L'Euro non sarà una moneta credibile se non quando l'Europa sarà forte e sovrana!"

Intervento di Robert Steuckers in occasione di un colloquio sull'Euro a Paris-Saint-Germain il 13 dicembre 2001 e nel corso di una riunione di Renaissance Européenne a Bruxelles il 20 dicembre 2001

Cari amici,

A meno di tre settimane dall¹introduzione ufficiale dell¹Euro nell'UE, con

l'eccezione del Regno Unito, della Danimarca e della Svezia, vorrei ricordare tre

gruppi di fatti che devono inquadrare ogni pensiero sulla nuova moneta unica, sia

che questa riflessione le sia ostile sia che le sia favorevole.

Io non sono un

economista e il signor Chalumeau, qui tra noi, vi presenterà l'elemento economico

dell¹introduzione dell'Euro con molta più incisività di me. Il mio proposito è

dunque quello di dare qualche idea generale e di richiamare alcuni fatti storici.

1. Innanzi tutto, l'Euro non è la prima moneta a vocazione europea o

internazionale. L'Unione latina, dalla fine del XIX secolo al 1918, introdusse una

moneta sovranazionale condivisa da Francia, Belgio, Svizzera, Grecia, in seguito

da Spagna e da Portogallo, seguite da Russia e da alcuni paesi dell¹America

Latina. La prima guerra mondiale, creando enormi disparità, mise fine a questo

progetto di unificazione monetaria, il cui motore era la Francia con il suo

franco-oro. L'Euro, in questa prospettiva, non è dunque una novità.

2. Sulla base del ricordo dell¹Unione latina e sulla base di volontà, all¹epoca

antagoniste, di creare l¹Europa economica attorno alla nuova potenza industriale

tedesca, l¹idea di creare una moneta per l¹intero continente europeo non è

malvagia a priori, anzi. Il principio è buono e potrebbe favorire le transazioni

all¹interno dell¹area della civiltà europea. Ma se il principio è buono, la realtà

politica attuale rende l¹Europa inadatta, al momento, a garantire la solidità di una

tale moneta, contrariamente all¹epoca dell¹Unione latina, in cui la posizione

militare delle nazioni europee si trovava nel mondo in posizione preponderante.

3. L'Europa è incapace di garantire la moneta che essa oggi si dà, perché essa

subisce un terribile deficit di sovranità. Nel suo insieme, l¹Europa è un gigante

economico e un nano politico: questo paragone è stato ripetuto ad oltranza ed a

giusto titolo. Quanto agli Stati nazionali, anche i due principali Stati del

sub-continente europeo membri dell¹UE, la Francia e la Germania, non possono

pretendere di esercitare una sovranità in grado di resistere o di battere la sola

potenza veramente sovrana del mondo unipolare attuale, vale a dire gli Stati Uniti

d¹America. Le dimensioni territoriali dopotutto ridotte di questi paesi, il numero

limitato della loro popolazione, non permettono di elevare imposte sufficienti per

dotarsi di elementi tecnici, tali da assicurare una tale sovranità. Perché oggi, come

ieri, è sovrano chi può decidere sullo stato di urgenza e sulla guerra, come ci ha

insegnato Carl Schmitt. Ma per essere sovrano, c¹è sempre stato bisogno di

disporre di mezzi tecnici e militari superiori (o almeno eguali) ai propri potenziali

avversari. Al momento attuale, questi mezzi sono rappresentati da un sistema di

sorveglianza elettronica planetaria, come la rete ECHELON, nata dagli accordi

UKUSA (Regno Unito e Stati Uniti) che inglobano anche il Canada, l¹Australia e

la Nuova Zelanda, antichi dominions britannici. Il dominio dello spazio

circumterrestre da parte delle potenze navali anglosassoni decolla da una strategia

lungamente sperimentata: quella che mira a controllare le "res nullius" (i « territori »

che non appartengono e non possono appartenere a nessuno, perché essi non

sono tellurici, ma marittimi o spaziali).

La prima "res nullius" dominata dall¹Impero britannico è stato il mare, dal quale

furono impietosamente eliminati i Francesi, i Russi, i Tedeschi e i Giapponesi.

Sotto l¹impulso ideologico dell¹Ammiraglio Mahan e della "Navy League"

americana, gli Stati Uniti ricevettero la staffetta. Nel 1922, il Trattato di

Washington consacra la supremazia navale anglosassone e giapponese (il

Giappone non sarà eliminato che nel 1945), riducendo al nulla la flotta tedesca

costruita da Tirpitz e ridimensionando le flotte francese e italiana. La Francia

subisce qui uno schiaffo particolarmente umiliante e scandaloso, nel senso che ha

sacrificato un milione e mezzo di soldati in una guerra dalla quale le due potenze

navali anglosassoni vanno a trarre tutti i benefici, con sacrifici in proporzione

minori. La dominazione del mare, prima res nullius, comporterà il controllo di un

altro spazio inglobante, cosa che permetterà di soffocare i continenti, secondo la

"strategia dell'anaconda" (Karl Haushofer).

Quest¹altro spazio inglobante, egualmente una res nullius, è lo spazio

circumterrestre, conquistato dalla NASA e ormai pieno di satelliti di

telecomunicazioni e di osservazione, i quali danno alle potenze che li schierano e li

pilotano una superiorità in materia di informazione e di indirizzo di tiri balistici. Le

potenze che non sono né marittime né spaziali sono allora letteralmente soffocate

e schiacciate dall¹anaconda navale e da quello satellitare. Francesi e Tedeschi

hanno sempre mal compresa l¹utilità delle « res nullius » marittima e

circumterrestre, malgrado gli avvertimenti di un Ratzel, di un Tirpitz o di un

Castex. I popoli fissi sulla terra, che badano a vivere secondo le regole di un

diritto ben solido e preciso evitando ogni ambiguità, difficilmente ammettono che

uno spazio, impalpabile come l¹acqua o come l¹etere atmosferico o stratosferico,

appartenga a qualcuno. Questa qualità contadina, questa preoccupazione del

tangibile che è fondamentalmente onesta, retaggi di Roma, si rivelano delle tare

davanti ad un approccio contrario che privilegia la mobilità incessante, la

conquista delle linee di comunicazione invisibili e non quantificabili da un geometra

o da un agrimensore.

Ecco dunque i tre gruppi di considerazioni che vorrei voi prendeste questa sera in

considerazione.

Spazio circumterrestre e sovranità militare reale

Prima di concludere, mi permetto di sottoporvi alcune considerazioni, questa voltadi ordine storico e monetario. L'Euro ci è stato presentato come la moneta che

farà concorrenza al dollaro ed eventualmente lo eclisserà. Di fronte a questo

gioco di concorrenza, l'Euro parte perdente, perché il dollaro americano dispone

di una copertura militare evidente, come è stato dimostrato dagli ultimi tre conflitti,

del Golfo, dei Balcani e dell¹Afghanistan. L'incontestabile sovranità militare

americana si vede consolidata da un apparato diplomatico ben rodato, in cui non

si tergiversa e non si discute inutilmente e si dispone di un sapere storico ben

strutturato, di una memoria viva del tempo e dello spazio, contrariamente

all¹anarchia concettuale che regna in tutti i paesi d¹Europa, vittime di istrioni

politici scervellati, nella misura in cui non si sentono più di tanto responsabili di una

continuità storica che sia nazionale-statale o continentale ; questa irresponsabilità

sfocia in tutte le fantasie di bilancio, in tutte le capitolazioni, in tutte le svendite.

Atteggiamenti che interdicono lo sbocciare di una sovranità, dunque anche il

diritto regale di battere moneta. La conquista da parte dell¹America dello spazio

circumterrestre dà un enorme vantaggio nella corsa all¹intelligence, come vedremo

tra poco. Ora, dall¹antichità cinese di Sun Tzu, qualsiasi principiante di studi

strategici, dunque di studi politici, sa che la potenza proviene dall¹abbondanza e

dalla precisione dell¹informazione: 1) Sun Tzu: "Se tu conosci il nemico e conosci

te stesso, tu non conoscerai alcun pericolo in cento battaglie". 2) Machiavelli:

"Quali sono le risorse fisiche e psichiche che io controllo, quali sono quelle che

controlla il mio concorrente?". 3) Helmuth von Moltke: "Raccogliere in modo

continuo e sfruttare tutte le informazioni disponibili su tutti gli avversari potenziali".

4) Liddell-Hart: "Osservare e verificare in maniera durevole, per sapere dove,

come e quando potrò squilibrare il mio avversario". Da 2500 anni, il pensiero

strategico è unanime; le centrali strategiche britanniche e americane ne applicano

gli assiomi; il personale politico europeo, istrionico, non ne tiene conto. Dunque

l'Euro resterà debole, fragile davanti ad un dollaro, forse economicamente meno

forte in assoluto o in linea di pura teoria economica, ma coperto da un esercito e

da un sistema di informazioni terribilmente efficace.

Il solo vantaggio dell'Euro è la quantità di scambi interni dell¹UE: 72%. Magnifica

performance economica, ma che nega i principi di autarchia o di autosufficienza,

opta dunque per un tipo di economia « penetrata » (Grjébine) e non protegge il

mercato con strumenti statali o imperiali efficaci. Tali incoerenze portano al

fallimento, al declino e alla caduta di una civiltà.

Altro aspetto della storia monetaria del dollaro: contrariamente ai paesi europei, i

cui spazi sono ridotti e densamente popolati ed esigono dunque una stretta

organizzazione razionale che implica una dose più forte di Stato, il territorio

americano, ancora largamente vergine nel XIX secolo, costituiva in sè, con la sua

semplice presenza, un capitale fondiario non trascurabile, potenzialmente

colossale. Quelle terre erano da dissodare e da organizzare: esse formavano

dunque un capitale potenziale e costituivano un richiamo naturale a degli

investimenti destinati a diventare redditizi. Per di più, con l¹afflusso di immigranti e

di nuove forze-lavoro, le esportazioni americane di tabacco, cotone e cereali non

cessarono di crescere e consolidare la moneta. Il mondo del XIX secolo non era

chiuso come quello del XX secolo e a fortiori del XXI, e consentiva del tutto

naturalmente delle continue crescite esponenziali, senza grossi rischi di riflusso.

Oggi il mondo chiuso non consente più una simile aspettativa, anche se i prodotti

europei sono perfettamente vendibili su tutti i mercati del globo. Il patrimonio

industriale europeo e la produzione che ne deriva sono indubbiamente i vantaggi

maggiori per l'Euro, ma, contrariamente agli Stati Uniti, l'Europa soffre di

un¹assenza di autarchia alimentare (solo la Francia, la Svezia e l¹Ungheria

beneficiano di una relativa autarchia alimentare). Essa è dunque estremamente

fragile a questo livello, tanto più che il suo antico « polmone cerealicolo » ucraino

è stato rovinato dalla gestione disastrosa del comunismo sovietico. Gli Americani

sono assai consapevoli di questa debolezza e l¹ex ministro Eagleburger constatava

con la soddisfazione del potente che “le derrate alimentari erano la migliore arma

dell¹arsenale americano”.

Le due truffe che hanno « fatto » il dollaro

Il dollaro, appoggiato su riserve d¹oro provenienti parzialmente dalla corsa del1848 verso i filoni della California o dell¹Alaska, si è consolidato per un

clamoroso imbroglio che non poteva essere commesso che in un mondo dove

sussistevano degli steccati. Questa truffa ebbe per vittima il Giappone. Verso la

metà del XIX secolo, desiderando aumentare le loro riserve d¹oro per avere una

copertura sufficiente per avviare il processo di investimenti nel territorio

americano dal Mid-West alla California, da poco sottratti al Messico, gli Stati

Uniti si accorgono che il Giappone, volontariamente isolato dal resto del mondo,

pratica un tasso di conversione dei metalli preziosi diverso dal resto del mondo: in

Giappone, in effetti, si cambia un lingotto d¹oro per tre lingotti d¹argento, mentre

dappertutto la regola vuole che si cambi un lingotto d¹oro per quindici d¹argento.

Gli Americani comprano la riserva d¹oro del Giappone pagandola secondo il

cambio giapponese, cioè un quinto del suo valore! L'Europa non avrà la

possibilità di commettere una tale truffa per consolidare l¹Euro. Secondo

imbroglio: la valorizzazione dell’Ovest passa attraverso la creazione di una

colossale rete ferroviaria, tra cui le famose transcontinentali. In mancanza di

abbondanti investimenti americani, ci si appella ad investitori europei,

promettendo loro dei dividendi straordinari. Una volta che le vie e le opere sono

installate, le compagnie ferroviarie si dichiarano fallite, senza rimborsare da quel

momento né dividendi né capitali. Il collegamento ferroviario Est-Ovest non è

costato niente all¹America; essa ha rovinato degli ingenui Europei ed ha fatto la

fortuna di coloro che l¹avrebbero immediatamente utilizzato.

Gli Stati Uniti hanno sempre mirato al controllo della principale fonte di energia, il

petrolio, in particolare concludendo ben presto degli accordi con l¹Arabia

Saudita. La guerra che oggi si svolge in Afghanistan non è che l¹ultimo elemento di

una guerra che dura da lungo tempo e che ha per oggetto l¹oro nero. Non mi

dilungherò sulle vicissitudini di questo annoso conflitto, ma mi limiterò a ricordare

che gli Stati Uniti possiedono sufficienti riserve petrolifere sul proprio territorio e

che il controllo dell¹Arabia Saudita non serve che a impedire alle altre potenze di

sfruttare questi giacimenti di idrocarburi. Gli Stati europei e il Giappone non

possono quasi acquistare petrolio che tramite l¹intermediazione di società

americane, americano-saudite o saudite. Questo stato di cose indica o dovrebbe

indicare la necessità assoluta di possedere un¹autonomia energetica, come voleva

De Gaulle, che scommise sul nucleare (al pari di Guillaume Faye), ma non

esclusivamente; i progetti gaulliani in materia energetica miravano alla massima

autarchia della nazione e prevedevano la diversificazione delle fonti di energia,

puntando anche su quelle eoliche, sulle installazioni maremotrici, sui pannelli solari,

sulle dighe idroelettriche, etc. Se simili progetti fossero di nuovo elaborati in

Europa su vasta scala, essi consoliderebbero l¹Euro, che, ipso facto, non sarebbe

reso fragile da costi energetici troppo elevati.

Altro vantaggio che favorisce il dollaro: l'esistenza del complesso

militare-industriale. Immediatamente prima della guerra del 1914, gli Stati Uniti

erano in debito verso gli Stati europei. Essi fornirono enormi quantità di materiali

diversi, di conserve alimentari, di camion, di cotone, di munizioni agli alleati

occidentali e costoro cedettero le loro riserve passando dallo stato di creditori a

quello di debitori. Era nata l¹industria di guerra americana. Essa dimostrerà la sua

formidabile efficacia dal 1940 al 1945 armando non solo le proprie truppe, ma

anche quelle dell¹Impero britannico, dell¹esercito mobilitato da De Gaulle in

Africa del Nord e dell¹armata sovietica. Le guerre di Corea e del Vietnam furono

delle nuove « iniezioni di congiuntura » negli anni 50, 60 e 70. La NATO, se non

è servita a sbarrare la strada all¹ipotetico invasore sovietico, è almeno servita a

vendere del materiale agli Stati europei vassalli, alla Turchia, all¹Iran e al Pakistan.

L'industria di guerra europea, senza dubbio in grado di fabbricare materiali in

teoria concorrenziali, manca di coordinazione e un buon numero di tentativi iniziati

per collegare gli sforzi europei vengono puramente e semplicemente silurati: io

ricordo che il "pool" europeo dell¹elicottero, che doveva unire la MBB

(Germania), la Dassault e la Westland (Regno Unito) è stato sabotato da Lord

Brittan.

Nel 1944, la situazione è talmente favorevole agli Stati Uniti, grandi vincitori del

conflitto, che viene stabilito un tasso fisso di cambio tra il dollaro e l¹oro: 35 $ per

un¹oncia d¹oro. Nixon metterà fine a questa parità nel 1971, provocando la

fluttuazione del dollaro, il quale, tra lui e Reagan, varierà da 28 a 70 franchi belgi

(4,80 e 11,5 franchi francesi al cambio attuale). Ma queste fluttuazioni, che alcuni

fingevano di avvertire come calamità, hanno sempre servito la politica americana,

hanno sempre creato delle situazioni favorevoli: il dollaro basso facilitava le

esportazioni e quello elevato permetteva talvolta di raddoppiare il prezzo delle

fatture emesse in dollari e di aumentare così i capitali senza colpo ferire. Si può

dubitare che l'Euro sia in grado di dedicarsi alle stesse pratiche.

Ritorniamo all¹attualità: nel 1999, all¹inizio dell¹anno tutto sembrava andare nel

miglior modo per l'Euro. L'inflazione diminuiva negli Stati membri dell¹Unione. I

deficit di bilancio nazionali si riassorbivano. La congiuntura era buona. Gli Stati

dell¹Asia annunciavano che si sarebbero serviti dell¹Euro. Con lo scoppio della

guerra dei Balcani, l'Euro passerà dal cambio di 1 Euro per 1,18 dollari, del 4

gennaio 1999, a 1 Euro per 1,05 dollari di fine aprile, in piena guerra nei cieli

serbi, e a 1 Euro per 1,04 dollari di giugno, nel momento in cui cessano i

bombardamenti sulla Yugoslavia. In tutto, l'Euro avrà perduto l¹11% del suo

valore (il 18% dicono i più pessimisti), a causa dell¹operazione contro Milosevic,

demonizzato dalle attenzioni della CNN.

La guerra del Kosovo ha reso pericolosamente fragile l'Euro

Dopo la guerra del Kosovo, l'Euro, indebolito, acquista la nomea di essere unamoneta da perdenti. L'Europa diviene un teatro di guerra, cosa che diminuisce la

fiducia nelle sue istituzioni, specialmente in Asia. Lo stop dei bombardamenti non

significa la fine delle ostilità nei Balcani e da ciò deriverà una UE impotente a

mantenere l¹ordine nella propria area geopolitica. L'economista tedesco Paul J. J.

Welfens enuncia sei ragioni concrete per spiegare la svalutazione dell¹Euro:

1. Non ci sarà più ripartenza nel Sud-Est del continente se non dopo lungo

tempo. Lo spazio balcanico, aggiungerei, è uno ³spazio di sviluppo

complementare² (Ergänzungsraum) per l'Europa occidentale e centrale, come lo

era d¹altronde già prima del 1914. Una delle ragioni principali della prima guerra

mondiale fu quella di impedire lo sviluppo di questa regione, al fine che la potenza

tedesca e sussidiariamente la potenza russa, non potessero avere « finestre » sul

Mediterraneo orientale, dove si trova il Canale di Suez, da dove i francesi erano

stati cacciati nel 1882. Nel 1934, quando Goering, senza tenere conto del

disinteresse di Hitler, giunge a creare un modus vivendi attraverso degli accordi

con i dirigenti ungheresi e rumeni e soprattutto tramite l¹intesa con il brillante

economista e ministro serbo Stojadinovic, i servizi americani evocano la creazione

de facto (e non de jure) di un "German Informal Empire" nel Sud-Est europeo,

cosa che costituisce un "casus belli". Nel 1944, Churchill perviene a frammentare i

Balcani proteggendo la Grecia, « neutralizzando » la Yugoslavia a beneficio

dell¹Occidente e lasciando tutti i paesi senza sbocco sul Mediterraneo a Stalin e ai

Sovietici, che vengono così totalmente messi nel sacco nonostante il ruolo di

³grandi spauracchi² loro affibbiato. La fine della Cortina di Ferro avrebbe potuto

permettere, a termine, di rifare dei Balcani quello « spazio di sviluppo

complementare » nell¹area europea. Costanti nella loro volontà di balcanizzare

sempre i Balcani, perché essi non divengano mai l¹appendice della Germania o

della Russia, gli Americani sono riusciti a congelare ogni sviluppo potenziale nella

regione per numerosi decenni. L'Europa non beneficerà dunque dello spazio di

sviluppo sud-orientale. Di conseguenza, questo stato di cose rallenterà la

congiuntura e le prime vittime della paralisi delle attività nei Balcani sono la

Germania (guarda caso), l¹Italia, l¹Austria (che aveva triplicato le sue esportazioni

dal 1989) e la Finlandia. L'Euro ne risentirà.

2. I "danni collaterali" della guerra aerea hanno provocato dei flussi di rifugiati in

Europa, cosa che costerà all¹UE 40 miliardi di Euro.

3. L'Europa sarà costretta a sviluppare un "Piano Marshall" per i Balcani, il che

rappresenterà un semestre del budget dell'UE!

4. Le migrazioni interne, provocate da questa guerra e dal deteriorarsi della

situazione, specialmente in Macedonia e in una Serbia privata di un buon numero

delle sue possibilità industriali, porranno un problema sul mercato del lavoro e

aumenteranno il tasso di disoccupazione nell¹UE, mentre proprio questo tasso

elevato di disoccupazione costituisce l¹inconveniente maggiore dell¹economia

dell¹UE.

4. La guerra permanente nei Balcani mobilita gli spiriti, ricorda Welfens, che non

meditano più di mettere a punto le riforme strutturali necessarie all¹insieme del

continente (riforme strutturali che vedono d¹altronde i loro budget potenziali

considerevolmente tagliati).

5. La guerra in Europa innescherà una nuova corsa agli armamenti che poterà

beneficio agli Stati Uniti, detentori del migliore complesso militare-industriale.

6. Noi vediamo dunque che la solidità di una moneta non dipende tanto da fattori

economici, come si tenta di farci credere per meglio rimbecillirci, ma dipende

essenzialmente dalla politica, dalla sovranità reale e non da quella teorica.

Questa sovranità, come ho già detto all¹inizio di questa esposizione, si

fonderebbe, se essa esistesse nella testa dell¹Europa, su un sistema per lo meno

equivalente a quello di ECHELON. Perché ECHELON non serve a guidare i

missili, come una sorta di super-AWACS, ma serve soprattutto a spiare il settore

civile. Nell¹indagine che il Parlamento europeo ha recentemente ordinato sulla rete

di ECHELON, si è potuto constatare decine di casi in cui dei grandi progetti

tecnologici europei (specialmente presso la Thomson in France o presso un

centro di ricerche eoliche in Germania) sono stati curiosamente sorpassati dai loro

concorrenti americani, grazie a ECHELON. L'eliminazione di ditte europee ha

comportato dei fallimenti, delle perdite occupazionali e dunque un arretramento

congiunturale. Come può l¹Europa in queste condizioni consolidare la sua

moneta? Peggio: il vantaggio europeo, questo famoso 72% delle transazioni

interne alla UE, rischia di essere intaccato se delle ditte americane forniscono

prodotti di alta tecnologia a prezzo basso (perché esse non ne hanno finanziato la

ricerca!).

L'Euro è una buona idea. Ma l'UE non è un¹istituzione politica in grado di

decidere. Il personale politico che la incarna è istrionico, si rivela incapace di dare

il giusto ordine alle priorità. In tali condizioni, noi corriamo verso la catastrofe.

12 dicembre 2001

Synergies Europèennes

Ufficio di Bruxelles, 3 febbraio 2002

Tratto dal sito "SYNERGON ON LINE".

01:20 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 octobre 2007

Extraits de l'autobiographie d'A. Mohler

Extraits de l'autobiographie d'Armin Mohler

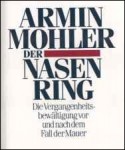

Pour expliquer ses positions critiques à l'égard de l'historiographie de la République Fédérale, Armin Mohler dans son ouvrage Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung (Heitz und Höffkes, Essen, 1989), évoque quelques péripéties de sa jeunesse. Pour fêter ses 80 ans, nous en donnons une toute première version française à nos lecteurs. Pour les anciens abonnés à Vouloir, cf. Willy Pieters, «Les Allemands, leur histoire et leurs névroses», n°40/42, 1987.

Mes années d'étude: Marx, Freud & Cie

Rétrospectivement, je ne regrette pas la ligne en zigzag qu'a pris mon cheminement à cette époque-là. Elle m'a permis des expériences qui m'ont préservé ultérieurement de tout encroûtement. Pendant quelque temps, je me suis défendu contre cette vision (fort juste) que la vie est faite de paradoxes. Pendant de nombreuses années, j'ai tenté de voiler, de refouler, cette vision pertinente du paradoxal de l'existence qui s'installait pourtant lentement dans mes idées, mes sentiments et mes représentations. Je me suis soumis à une doctrine sotériologique et universaliste qui promettait de liquider tous les paradoxes et de révéler le sens du Tout. Ce fut une expérience qui, au moins, me préserva de fabriquer une autre doctrine sotériologique après m'être débarrassé d'une première.

Cette expérience a commencé quand j'avais seize ou dix-sept ans. Je voulais articuler ma révolte contre l'environnement petit-bourgeois d'une façon “originale”, c'est-à-dire de “gauche”. Ce n'était pas si facile au milieu des années 30. La Suisse était déjà sur la voie de la “démocratie du consensus” (ou plus précisément: la démocratie des cartels). L'époque où la troupe avait tiré sur les ouvriers était passée, cela faisait au moins vingt ans. La couche de la population vivant dans le besoin s'amenuisait et se réduisait graduellement, pour rester confinée aux paysans des montagnes, dans les lointaines vallées alpines. Les associations et les cartels des employeurs et des travailleurs avaient décidé de se partager pacifiquement le gâteau. Sur le plan physionomique, les bosses d'un camp comme de l'autre ne se distinguaient quasiment plus. Dans une telle situation, un marxisme radical serait mort de ridicule, car chaque besoin de la classe ouvrière était satisfait par la création d'une nouvelle association. Un anarchisme radical aurait tourné à vide dans un pays, où, certes, chaque autochtone ressent un malaise, mais où aucun d'eux n'est vraiment opprimé. Personne ne pose des bombes contre soi-même.

S'introduire dans le monde des artistes

Parmi les mésaventures grotesques de mon existence: le fait que cette situation sociale, qui m'a fait fuir la Suisse, me rattrape dans ma nouvelle patrie d'adoption, l'Allemagne de l'Ouest. Des amis allemands, qui se moquent de moi, me posent malicieusement la question: «pensez-vous que certains signes permettent de dire qu'il y a “helvétisation” de la République Fédérale?». Je pense alors que peu avant la seconde guerre mondiale, seule une gauche intellectuelle avait ses chances dans ma patrie suisse. Or cette chance était limitée à un domaine vraiment réduit: la caste des intellectuels, des littérateurs, des artistes avec leurs mécènes issus des classes aisées de la société. C'est justement dans cette caste que je voulais m'introduire: elle me semblait être la porte ouverte sur le vaste monde. En 1938, je m'inscris donc à l'université de Bâle; branche principale: histoire de l'art; branches secondaires: philologie germanique et philosophie.