«La boursouflure de l’art dit contemporain est d’origine psycho-patho-sociologique»...

Entretien avec Nicole Esterolle

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Nicole Esterolle, cueilli sur Le Comptoir et consacré à l'art dit contemporain. Nicole Esterolle a récemment publié un essai intitulé La bouffonnerie de l'art contemporain (Jean-Cyrille Godefroy, 2015).

Après plusieurs années de chroniques féroces témoignant d’une saine pédagogie de l’humour orienté contre l’art contemporain, sa coterie, ses codes et ses inepties, Nicole Esterolle faisait paraitre à la fin du printemps l’essai La Bouffonnerie de l’art contemporain. Nous l’avons donc interrogée, pour compléter ou synthétiser le propos de ce très recommandable essai qui, qu’on en accepte le propos ou qu’on le trouve excessif, a le mérite d’engager au débat sur l’art d’aujourd’hui. Un art qui, en particulier en France, semble ressembler à une institutionnalisation des positions et attitudes qui furent autrefois les audaces des avant-gardes et n’apparaissent aujourd’hui que comme un académisme stérilisant.

Dénoncer l’art contemporain : pourquoi ?

Le Comptoir : Afin d’éviter tout malentendu, commençons par un éclairage. Vous avez exprimé votre intérêt pour de nombreux artistes présents, dont les noms sont cités çà et là dans votre livre et vos chroniques. Quand vous parlez d’art contemporain, de quoi parlez-vous au juste ?

Nicole Esterolle : Il y a des centaines d’artistes d’aujourd’hui – donc contemporains – que je connais, dont j’aime le travail et que je défends sous ma vraie identité. Il m’est arrivé en effet d’en citer quelques-uns dans mes chroniques de Nicole. Ces artistes-là sont ceux de l’intériorité sensible, de la mise en forme, du savoir-peindre et/ou dessiner, du plaisir de l’inattendu, du mystère : tous les ingrédients qui constituent pour moi la vraie substance artistique.

Et puis il y a l’aberration historique des dits “contemporains”, c’est-à-dire ceux qui se sont attribués abusivement ce qualificatif ; ceux pour qui « les attitudes sont bêtement devenues formes »[i] ; ceux de la posture, de l’extériorité spectaculaire ; ceux de la subversion et du non-sens convenus et subventionnés ; ceux de la « processualité discursive »[ii] ; ceux de la rhétorique de plus en plus délirante ; ceux dont l’énormité du discours pallie le vide intérieur, mais surtout génère de la médiatisation, du buzz, de la visibilité et du pognon au bout de l’embrouille.

Je me fais volontiers l’avocat du Diable, reprenant un propos qui est facilement énoncé : « Si ça ne vous plaît pas, vous n’avez qu’à pas vous en mêler ! Personne ne vous force ! » Si vous ne l’appréciez pas, pourquoi vous opposez-vous alors à l’art contemporain ?

Difficile d’ignorer l’occupant. Impossible d’accepter cette métastase imbécile et envahissante qui tue l’art et les artistes et occulte la vraie création actuelle. Cette boursouflure de l’art dit contemporain est d’origine psycho-patho-sociologique et est systémique. Le Diable est d’origine mécanique… et, en l’occurrence, d’une mécanique d’ordre bureaucratique et financier où fonctionnaires, professeurs, critiques d’art et spéculateurs jouent à être plus stupides les uns que les autres pour mieux servir les appareils de pouvoir et d’argent dont ils sont les rouages. Il faut flinguer la crétinerie qui met l’art en danger, mais aussi l’humanité.

Difficile d’ignorer l’occupant. Impossible d’accepter cette métastase imbécile et envahissante qui tue l’art et les artistes et occulte la vraie création actuelle. Cette boursouflure de l’art dit contemporain est d’origine psycho-patho-sociologique et est systémique. Le Diable est d’origine mécanique… et, en l’occurrence, d’une mécanique d’ordre bureaucratique et financier où fonctionnaires, professeurs, critiques d’art et spéculateurs jouent à être plus stupides les uns que les autres pour mieux servir les appareils de pouvoir et d’argent dont ils sont les rouages. Il faut flinguer la crétinerie qui met l’art en danger, mais aussi l’humanité.

Parler de l’art contemporain pour l’encenser ou le dénoncer conduit nécessairement à Marcel Duchamp et au dadaïsme. Leur héritage matriciel est fréquemment la cible des critiques, et l’on a pu lire ces dernières années de très brillants écrits critiques sur Duchamp et son héritage, notamment d’Alain Boton ou de Jean-Pierre Cramoisan. Or, l’art abstrait – Kandinsky, Malevitch, Mondrian en premier lieu – a le premier ouvert la voie à l’arbitraire (de l’artiste et du “critique”) en imposant le discours comme préalable ou partie intégrante de l’œuvre, discours souvent proportionnel à la pauvreté formelle. Dès lors, si l’on veut être cohérent, ne faut-il pas interroger, voire dénoncer aussi l’art abstrait ?

Art abstrait, art figuratif : je ne vois pas pourquoi opposer l’un à l’autre quand l’un comme l’autre peuvent contenir ce qui m’intéresse, c’est-à-dire la qualité sensible, la poésie, une lumière, un mystère. Non, s’en prendre à l’art abstrait serait une grave erreur. Comment ne pas aimer Serge Poliakoff par exemple et tant d’autres ? Mais, il vrai que les Vassily Kandinsky, Kazimir Malevitch, Piet Mondrian sont, pour moi, des “abstraits” sans émotion et qui, à cause de cela, ont été les précurseurs de ce que je déteste : la rupture gratuite, l’intellectualité décérébrée, le manque d’inventivité formelle, la posture, le système, le pathos, le discours d’emballage du vide. Entre une aquarelle de Joan Miró pleine de sincérité, de nécessité intérieure et une de Kandinsky, pur exercice formel sans contenu, il y a une différence fondamentale.

Si l’art abstrait, en soi, n’est pas à l’origine de la calamité “art contemporain”, le surréalisme et le dadaïsme non plus. Car chez les dadaïstes, il y avait d’abord de la mise en forme poétique… et ensuite de la provocation “déconstructive”, qui s’appuyait sur une création préalable. Sauf que Marcel Duchamp s’est glissé parmi eux pour en faire une habile déconstruction et un foutage de gueule systématique, qui a pu ensuite être récupéré par les génies de la comm’ que sont les acteurs de l’art dit contemporain. Je ne pense pas, au contraire d’Alain Boton, qu’il y ait une énigme ou un message caché dans l’ “œuvre” maigrelette de ce vieux dandy farceur gigolo rigolo de Duchamp, ni de signification particulière. Du rien, simplement… mais bien emballé. Une belle mystification qui fonctionne encore.

Qu’est l’art contemporain et comment fonctionne-t-il ?

Reproche commun : “vous critiquez beaucoup… Mais vous ne proposez rien !” Vous énoncez, par exemple, que la bureaucratie a détruit « les bons mécanismes de reconnaissance ou de légitimation qui ont fait notre patrimoine artistique ». Quels pourraient être alors de sains mécanismes de reconnaissance et de légitimation ? Quelles solutions alternatives suggérez-vous (voire existent déjà) ? Que vous semble devoir être le rôle de l’État ?

Effectivement, parmi les nombreuses réactions que j’ai pu recevoir après la sortie de mon livre, il y a celle-ci qui est assez fréquente : « Bon, je suis d’accord avec vous pour fustiger un système globalement détestable, mais faut-il pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain ? Au lieu de détruire, ne pourriez-vous pas essayer d’être constructive ? Et puis, c’est bien beau de vouloir la fin d’un système, mais que proposez-vous à la place ? »

Il est vrai que si la réponse à ces questions était inscrite dans mes textes, elle n’était sans doute pas assez explicite. Je vais donc essayer d’être plus claire et, pour ce faire, je dirai ceci : quand vous tentez de stopper les ravages d’une logique ou d’une mécanique incontrôlable et décérébrée, qui écrase et casse tout dans le paysage de l’art, ça n’est pas pour mettre autre chose à sa place, c’est simplement pour arrêter le carnage et faire en sorte que la nature reprenne ses droits. Quand une personne s’est fait enlever un énorme fibrome qui empoisonnait sa vie, elle ne demande pas au chirurgien de lui mettre autre chose à la place, non, ce qu’elle souhaite c’est revivre normalement et librement. Quand on dit qu’il faut arrêter l’usage des engrais, pesticides, etc., qui tuent les sols, ça n’est pas pour qu’ils soient remplacés par d’autres poisons, c’est pour permettent aux micro-organismes vivants, à la flore et à la faune de se reconstituer naturellement. Hé bien, dans le domaine de l’art, je pense que c’est la même chose. S’il faut absolument se débarrasser au plus vite de ce bulldozer bureaucratico-financier institutionnel stupide et dévastateur qui sévit depuis quatre décennies, ce n’est pas pour le remplacer. C’est simplement pour que toutes les floraisons artistiques puissent à nouveau s’épanouir naturellement et librement dans toute leur diversité.

J’ai l’impression que l’essentiel des voix critiques contre l’art contemporain est constitué de personnes de 60 ans et plus. Quid de la relève ? Voyez-vous émerger des voix critiques du côté des jeunes intellectuels et artistes ?

Non , non ! Ça c’est une impression, il y a des quantités de formidables jeunes artistes qui sont victimes de l’idéologie dévastatrice “art contemporain”, bien plus que de plus-de-60-ans, pour la bonne raison qu’il y a davantage de bons artistes aujourd’hui, qu’il n’y en avait voilà quarante ans.

Comment peut-on expliquer l’adhésion à l’art contemporain – qui semble profiter essentiellement à une classe privilégiée de bourgeois petits et grands – de la part de personnes qui n’en tirent aucun bénéfice professionnel ou financier ? Je pense en particulier aux médiateurs, stagiaires, étudiants en arts plastiques qui deviendront, plus tard, des artistes galériens. Je pense aussi aux “amateurs” et critiques qui ne vivent pas cette passion. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Par ailleurs, tandis qu’on a souvent lu qu’il constituait un nouvel académisme, vous êtes plus précise et qualifiez l’art contemporain d’“art néolibéral” et d’“art de classe” : quelle est sa fonction idéologique, selon vous ?

Il y a un travail urgent à faire là-dessus de la part des sociologues. C’est à eux d’analyser et de démonter le phénomène, qui n’est d’ailleurs pas très compliqué à comprendre. Mais c’est encore un sujet tabou qui attirerait des ennuis de carrière à ceux parmi les jeunes sociologues qui le choisiraient comme sujet de thèse, tout comme les sociologues en Union soviétique risquaient le goulag. L’art contemporain, c’est un marqueur tribal ou communautariste ; c’est un signe d’appartenance de classe ; c’est l’expression d’une puissance intellectuelle et sociale. C’est bête comme chou ! Pas besoin d’être sociologue pour comprendre ça. Mais n’empêche : ils devraient s’emparer de la question s’ils étaient un peu plus libres et courageux.

Le cas “Pinault/Aillagon/Versailles”[iii] a mis, quoique trop discrètement sans doute, en évidence un cas de confusion entre intérêts privés et publics. Le malaise est-il systémique ou bien ce cas est-il exceptionnel ?

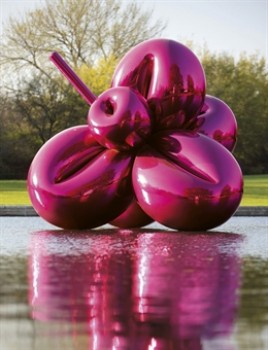

Il y aurait des centaines d’exemples à citer, car le conflit d’intérêt, la collusion privé-public, le mélange des genres, font partie du jeu et sont consubstantiels à l’art contemporain. Le cas de l’art contemporain pourrait être très vite réglé par des moyens juridiques et les cours des Comptes nationale et régionales, mais voilà : il existe une sorte de dérogation tacite à la loi dans ce domaine de non-sens et de non-droit. Ahurissante, cette histoire d’Aillagon, ex-directeur du centre Pompidou, ex-Ministre de la Culture, puis employé par le ploutocrate Pinault à sa fondation de Venise, puis directeur du Château de Versailles et qui met ce patrimoine public à disposition des appareils financiers du spéculateur Pinault pour la survalorisation des produits Koons, Mukakami, McCarthy, etc. Dans aucun autre domaine et en aucun autre pays on pourrait envisager ça ! Mais c’est ça l’exception culturelle française que l’on doit à cette vieille saucisse botoxée de Jack Lang qui sévit encore.

L’art contemporain et le monde politique

Les personnalités du monde politique, a priori, ne bénéficient pas de l’art contemporain de façon directe. Il semble qu’il y ait, au mieux, une sorte de distance (on pense n’avoir pas les clefs pour comprendre et l’on cède au chantage intellectuel d’une certaine “gauche” libérale-libertaire parisienne), au pire, une arrogante ignorance (Fleur Pellerin et son tweet sur l’art dégénéré est en ceci symptomatique). Vous écrivez : « […] c’est que soviétisme et ultra-libéralisme deviennent, de fait, les alliés objectifs d’un troisième réjouissant partenaire […” : le Front national ». Pouvez-vous expliciter ? Et pouvez-vous nous dire quel est, selon vous, le rapport entre monde politique et monde de l’art contemporain ?

L’art contemporain de type français est un effet pervers de la bonne intention culturelle du socialisme mitterrandien des années 80. L’enfer est pavé de bonnes intentions merdiques, qui se retournent sur elles-mêmes puisqu’elles elles n’ont pas assez de contenu et de rigueur morale et intellectuelle. En fait la gauche culturelle a créé un appareil qui s’est mis à la remorque du grand libéralisme, de telle sorte qu’aujourd’hui le système en place allie les vertus du soviétisme et celle du capitalisme le plus débridé : c’est un comble !

L’art contemporain de type français est un effet pervers de la bonne intention culturelle du socialisme mitterrandien des années 80. L’enfer est pavé de bonnes intentions merdiques, qui se retournent sur elles-mêmes puisqu’elles elles n’ont pas assez de contenu et de rigueur morale et intellectuelle. En fait la gauche culturelle a créé un appareil qui s’est mis à la remorque du grand libéralisme, de telle sorte qu’aujourd’hui le système en place allie les vertus du soviétisme et celle du capitalisme le plus débridé : c’est un comble !

En fait, l’art contemporain n’a pas de couleur ni d’odeur politique. Il est a-politique comme il est a-artistique. Il est le produit d’une logique d’appareil, et pour cela, insaisissable comme un cambouis visqueux par les élus qui s’en méfient comme de la peste, qui bottent en touche, qui ont peur de passer pour des ringards quand ils en parlent et qui laisse ça aux “spécialistes” de leur services. L’art contemporain terrifie le politique et c’est ainsi que les petits potentats locaux et nationaux de l’art contemporain font ce qu’ils veulent dans une impunité totale et dans une foire d’empoigne où l’on ne sait plus qui dirige, qui est le subalterne de qui, etc. Même le Front de Gauche, qui devrait pourtant s’emparer du sujet de cet art business, fruit de la non-régulation des flux financiers, n’en dit rien. Même les écolos, qui devraient se saisir de la question de la non-durabilité de cet art, la ferment prudemment. Et cette prudence née de la peur de faire le jeu du FN offre un boulevard justement pour ce même FN. Et c’est là qu’interviennent les hurlements à l’hitlérisme des ayatollahs du politiquement correct des Inrocks, Politis, Libé, Art Press, de la vieille gauche caviar culturocrate, burénienne[iv] et duchampiste, pour une alliance objective avec le FN que ces crétins prétendent combattre. Fachos contre fachos : même combat contre l’art et la liberté, d’une stupidité à pleurer. Honte d’être le contemporain de ces abrutis !

Que pouvez-vous nous dire sur l’état de connaissance du sujet de la part des décideurs politiques ?

J’envoie régulièrement des parties de ma chronique aux 800 parlementaires de ce pays. Je n’ai jamais eu la moindre réponse. Mais je ne crois pas qu’ils s’en foutent pour autant. Je crois qu’ils n’en pensent pas moins, mais savent qu’ils n’ont pas encore les moyens de faire bouger les choses ou de mettre cela en débat à l’Assemblée. Ils n’osent même pas encore s’informer et essayer de comprendre ce dont ils sont les manipulés. Mais je pense qu’ils ne vont pas tarder à dire qu’ils en ont marre d’être pris pour des cons par tous ces pédants théoriciens d’un art d’État qui a disqualifié l’art français, exterminé 95% des artistes et ridiculisé la France sur la scène artistique internationale.

Vous – et d’autres critiques de l’art contemporain, parfois de gauche d’ailleurs – avez été renvoyé à la “réaction” ou au “fascisme”, procédé de malhonnêteté intellectuelle qui semble surtout protéger des intérêts individuels et financiers, de classe et de champ social. Qui s’efforce d’escamoter le débat et pourquoi, selon vous ?

Oui, ce qui est stupéfiant, c’est de voir cet art officiel, émanation de la gauche culturelle languienne, fabriquer du produit financier spéculatif, collaborer avec le “grand capital”, comme disait feu Georges Marchais, et néanmoins, traiter de fachos ceux qui critiquent leur action, même quand ils sont de gauche. Jamais on avait, dans l’histoire de l’art, atteint un tel niveau de bêtise ! (Toutes considérations d’ordre esthétique mises à part, car là est un autre sujet…)

Quelles seraient les pistes, voire les solutions, pour assainir le monde de l’art ? Un désengagement de l’État ? Un meilleur accompagnement État ? De quel type ?

Dans un premier temps il faudrait que l’État cesse immédiatement tout soutien dirigé à la création artistique. Qu’il restitue aux régions l’entière autonomie de leurs politiques culturelles (ce que certains présidents de régions demandent déjà). Il faudrait aussi que le politique réfléchisse à la possibilité d’inventer de nouveaux moyens d’accompagnement de la création, qui ne soient pas directifs, d’inventer des instances d’évaluation et d’expertise intelligentes, indépendantes, et proches des réalités.

Histoire de ne pas en rester à une lecture uniquement négative et critique, pouvez-vous nous parler d’artistes présents qui vous semblent relégués et méconnus à cause du système financio-bureaucratique de l’art contemporain ? Qui vous semble mériter d’être connu, exposé, acheté – et pourquoi ?

Il y en a des centaines, des milliers qui sont ignorés, méprisés par les nervis patentés des FRAC, des DRAC et autres MAC[v], tous qualifiés pour leur inaptitude, leur cécité, leur incompétence foncière et leur totale incompréhension de l’art. Et c’est bien cette volaille rhétoricienne, théoricienne, caquetante à tout va (et surtout en anglais, langue du grand marché spéculatif) qui non seulement n’achètent pas les bons artistes pour les FRAC, mais dissuade le public de les acheter, les municipalités de les exposer. Et c’est bien aussi cette même volaille aussi prétentieuse que décérébrée, qui empêche que le Centre Pompidou rende hommage à de grands artistes comme Paul Rebeyrolle, Antonio Segui, Vladimir Veličković, Jean Rustin, Pat Andrea, Marc Giai Miniet, Abraham Hadad et tellement d’autres. Quel gâchis !

Nicolle Esterolle, propos recueillis par Domenico Joze (Le Comptoir, 7 octobre 2015)

Notes :

[i] Référence à l’exposition organisée en 1969 à la Kunsthalle de Berne par le commissaire d’exposition suisse Harald Szeemann (1933-2005), « Quand les attitudes deviennent formes : vivez dans votre tête », date importante de l’art conceptuel (Joseph Kosuth, Hanne Darboven, Lawrence Weiner, etc.) et de l’art minimal (Sol LeWitt, Carl Andre, etc.).

[ii] Délibérément pompeuse et d’usage ironique, l’expression “processualité discursive” renvoie à la notion d’art processuel où le processus créatif prend le pas, en tant qu’œuvre, sur l’objet créé, comme l’explique Pauline Chevalier, maître de conférences en esthétique à l’université de Franche-Comté : « Le processus – processus de création, processus d’altération des matériaux, de développement de l’image filmé, de déploiement des gestes dansés ou d’une musique sérielle – œuvre comme une expérience primant sur l’objet et ouvrant vers la conjonction de temporalités distinctes, celle de l’atelier et celle de l’espace d’exposition ».

[iii] Ami intime de François Pinault, huitième fortune de France en 2015, Jean-Jacques Aillagon a été Ministre de la Culture de 2002 à 2004, avant de devenir administrateur délégué et directeur du Palazzo Grassi, fondation d’art contemporain sise à Venise et appartenant à M. Pinault. Nommé président de l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles en juin 2007 par le Président Nicolas Sarkozy, ami de François Pinault, il exerce cette charge jusqu’en octobre 2011. Durant ce dernier mandat, il ouvre Versailles à l’art contemporain : Jeff Koons (2008-2009), Xavier Veilhan (2009), Takashi Murakami (2010) et Bernard Venet (2011), tous ayant un lien avec M. Pinault… par ailleurs détenteur des salles de ventes Sotheby’s. Comme le résumait Philippe Rillon sur son blog La Peau de l’ours en 2010 : « Il s’agit bien sûr de valorisation financière: c’est très bon pour LVMH, qui emploie Murakami à mettre sa griffe sur les sacs Louis Vuitton ; c’est aussi excellent pour la Galerie Perrotin qui diffuse les produits du japonais, ceux de Xavier Veilhan et de quelques autres artistes entrepreneurs… et pas mal non plus pour les intérêts de Monsieur Pinault qui valorise ainsi ses avoirs en collection… Sans oublier que cette valorisation financière renforce les réseaux d’influences auxquels participe tout ce beau monde ».

[iv] Il s’agit d’une référence à l’une des cibles favorites de Nicole Esterolle : le plasticien Daniel Buren, l’un des noms les plus symptomatiques de l’art contemporain français. Millionnaire aujourd’hui, il fait carrière depuis la fin des années 60 sur une proposition plastique d’une extrême pauvreté : des bandes alternées de 8,7 cm, l’une blanche, l’autre noir ou d’une même couleur, formule qu’il a déclinée depuis lors sous de nombreuses formes (sur verre, sur bâche, sur toile, en musée, en extérieur, etc.). Son travail le plus célèbre, ce sont Les Deux plateaux, plus connu sous le nom de « colonnes de Buren », situé dans la cour d’honneur du Palais-Royal de Paris.

[v] FRAC : Fonds régional d’art contemporain. DRAC : Direction régionale d’art contemporain. MAC : Musée d’art contemporain. Ces diverses institutions étatiques sont, en principe, dédiées à la diffusion et au soutien de la création contemporaine. Dans les faits, les choix opaques réalisés, l’existence d’un milieu à forte endogamie et une politique délibérée d’écartement de tout un pan de la création présente (en premier lieu : la sculpture et la peinture figuratives, qui représentent la portion congrue des acquisitions) en font des outils de diffusion d’une certaine “idéologie” ou d’une certaine “orthodoxie” de ce qu’est la création aujourd’hui, bénéficiant de lourds financements publics et d’un travail de propagande à renfort, notamment, de visites scolaires.

Difficile d’ignorer l’occupant. Impossible d’accepter cette métastase imbécile et envahissante qui tue l’art et les artistes et occulte la vraie création actuelle. Cette boursouflure de l’art dit contemporain est d’origine psycho-patho-sociologique et est systémique. Le Diable est d’origine mécanique… et, en l’occurrence, d’une mécanique d’ordre bureaucratique et financier où fonctionnaires, professeurs, critiques d’art et spéculateurs jouent à être plus stupides les uns que les autres pour mieux servir les appareils de pouvoir et d’argent dont ils sont les rouages. Il faut flinguer la crétinerie qui met l’art en danger, mais aussi l’humanité.

Difficile d’ignorer l’occupant. Impossible d’accepter cette métastase imbécile et envahissante qui tue l’art et les artistes et occulte la vraie création actuelle. Cette boursouflure de l’art dit contemporain est d’origine psycho-patho-sociologique et est systémique. Le Diable est d’origine mécanique… et, en l’occurrence, d’une mécanique d’ordre bureaucratique et financier où fonctionnaires, professeurs, critiques d’art et spéculateurs jouent à être plus stupides les uns que les autres pour mieux servir les appareils de pouvoir et d’argent dont ils sont les rouages. Il faut flinguer la crétinerie qui met l’art en danger, mais aussi l’humanité.

L’art contemporain de type français est un effet pervers de la bonne intention culturelle du socialisme mitterrandien des années 80. L’enfer est pavé de bonnes intentions merdiques, qui se retournent sur elles-mêmes puisqu’elles elles n’ont pas assez de contenu et de rigueur morale et intellectuelle. En fait la gauche culturelle a créé un appareil qui s’est mis à la remorque du grand libéralisme, de telle sorte qu’aujourd’hui le système en place allie les vertus du soviétisme et celle du capitalisme le plus débridé : c’est un comble !

L’art contemporain de type français est un effet pervers de la bonne intention culturelle du socialisme mitterrandien des années 80. L’enfer est pavé de bonnes intentions merdiques, qui se retournent sur elles-mêmes puisqu’elles elles n’ont pas assez de contenu et de rigueur morale et intellectuelle. En fait la gauche culturelle a créé un appareil qui s’est mis à la remorque du grand libéralisme, de telle sorte qu’aujourd’hui le système en place allie les vertus du soviétisme et celle du capitalisme le plus débridé : c’est un comble !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg