mercredi, 10 novembre 2021

Les appareils Atlantic français à Chypre : Paris renforce sa position en Méditerranée orientale

Les appareils Atlantic français à Chypre : Paris renforce sa position en Méditerranée orientale

par Paolo Mauri

Ex: https://it.insideover.com/difesa/atlantic-francesi-a-cipro-parigi-si-rafforza-nel-mediterraneo-orientale.html

Le ministère français de la défense a annoncé que deux avions de patrouille maritime Bréguet Atlantic 2 seront déployés à Chypre pour des opérations en Méditerranée orientale. Le Bréguet Br 1150 Atlantic est un avion de patrouille maritime à long rayon d'action conçu et fabriqué par Bréguet Aviation, qui est utilisé pour contrer les navires de surface et les sous-marins. Une version améliorée, l'Atlantic 2 ou Atl2, a été produite par Dassault Aviation pour la marine française dans les années 1980 et a également été proposée à l'Allemagne comme solution provisoire en attendant que le Maws, le nouvel avion de patrouille maritime construit conjointement avec Berlin, soit prêt, ce qui a ensuite été définitivement enterré par la décision allemande de s'appuyer sur le P-8 Poseidon de fabrication américaine. L'Atlantic est un monoplan bimoteur à aile moyenne doté d'un fuselage à " double bulle " : le lobe supérieur pressurisé abrite le compartiment de l'équipage tandis que le lobe inférieur abrite un compartiment d'armement de 9 mètres de long, avec des tubes de lancement pour des bouées acoustiques à l'arrière.

Les pièges de la Méditerranée orientale

Ce n'est pas la première fois que l'Elysée envoie ses moyens dans ce secteur de la Méditerranée : le Rafale avait déjà été vu à Chypre et en Crète, mais dans le cadre de l'opération Irini (la mission de l'UE pour le contrôle de la partie centrale de la Mare Nostrum pour assurer, entre autres, l'embargo sur les armes à destination de la Libye), un Atlantic 2 a atterri sur la base aérienne de Suda en novembre dernier. À cette occasion, la présence des avions de patrouille maritime sur l'île grecque a également permis de recueillir des informations sur la Méditerranée orientale, où la Turquie est très active, voire agressive.

Nous pensons que la tâche principale de ces deux avions est précisément de surveiller les mouvements navals turcs, ainsi que l'activité des unités russes qui sont de plus en plus fréquentes et nombreuses dans cette partie de la mer. La Russie a en effet renforcé sa présence dans le port de Tartus, qui est devenu de plus en plus "russe" après les accords de prolongation de son bail avec le gouvernement de Damas, et l'on voit de plus en plus de sous-marins battant pavillon moscovite, tels que la classe Kilo améliorée (ou projet 06363), traverser Mare Nostrum.

Les objectifs de la France

Mais l'Elysée a un autre objectif, purement diplomatique : resserrer encore les liens avec la Grèce et se poser en rempart à sa défense contre d'éventuelles intempérances turques. L'année dernière, en septembre, nous avions souligné que Paris avait débloqué la situation en se rangeant ouvertement du côté d'Athènes lorsqu'elle a décidé de fournir un lot de chasseurs Rafale à l'armée de l'air grecque. Après tout, Paris a ses propres petites "sphères d'influence" : le dossier libyen a pratiquement été généré par l'Élysée, qui a décidé presque unilatéralement d'écarter Kadhafi du pouvoir. Aujourd'hui encore, Paris est particulièrement attentif à ce qui se passe en Libye et les premiers désaccords ouverts avec la Turquie sont apparus précisément en mer lors de l'opération Irini. La France accorde également une attention particulière à ses anciennes colonies du Moyen-Orient : la Syrie et le Liban, qui ont été - et sont encore - ces dernières années le théâtre de l'expansionnisme turc.

Les liens entre Paris et Athènes se sont encore renforcés en septembre de cette année, lorsque le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le Président français Emmanuel Macron ont signé un accord qui a été défini comme le "Aukus de la Méditerranée". La France, en effet, livrera trois frégates de classe FTI à la Grèce, avec une option pour une quatrième. Ces unités pourront opérer conjointement avec le Rafale susmentionné. Le pacte, en plus de mettre fin aux possibilités italiennes d'entrer sur le marché grec, a également une valeur diplomatique très forte : en effet, une clause est prévue qui garantit une intervention armée en cas d'attaques de pays tiers, même s'ils font partie d'alliances dans lesquelles Athènes et Paris sont impliqués. Il s'agit d'un message peu subtil adressé à Ankara, réitéré par la présence des deux patrouilleurs Atlantic 2 qui partiront de Chypre pour contrôler cette partie de la Méditerranée.

Le rôle de l'Italie

Nous ne pouvons que tourner nos pensées, sur la base de ce qui s'est passé, vers notre pays. L'Italie, bien qu'elle ait récemment signé l'accord sur la ZEE (zone d'exclusivité économique) avec la Grèce, a manqué l'occasion d'ouvrir un nouveau et important front méditerranéen qui nous aurait projetés, après la cession de l'Égypte et de Fremm au Caire, dans un rôle plus actif dans la surveillance et la stabilisation de ce secteur en exploitant la carte grecque, étant donné également nos intérêts énergétiques qui se situent précisément entre l'offshore chypriote et égyptien.

On ne peut pas non plus oublier le type de moyens que la France a déployé à Chypre : les Atlantic 2 sont des patrouilleurs maritimes armés, capables d'être des plates-formes efficaces dans la lutte anti-sous-marine et de surface, alors que notre pays, de ce point de vue, n'est plus en mesure de disposer de cette capacité puisque les P-72 en service dans l'armée de l'air sont d'excellentes plates-formes Istar (intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance), mais ne sont pas armés.

Il s'agit d'une lacune intolérable compte tenu du nouvel équilibre en Méditerranée et au-delà. Une déficience qui doit être surmontée malgré le retard coupable. Il semble que les états-majors nationaux aient travaillé pour trouver une solution à ce problème : on parle de C-27J Asw armés de missiles Mars ER et de torpilles MU90, ou encore, mais cela semble n'être qu'un souhait, du P-8 Poseidon (qui allongerait considérablement notre armement anti-som/Asuw) et du P-1 japonais, qui d'ailleurs représenterait la meilleure solution également pour les questions de partenariat stratégique au niveau industriel, mais tout est encore en discussion, et il n'y a aucune trace dans les documents officiels de la Défense.

Nous sommes convaincus que le ministère italien de la défense (SMD) agira rapidement pour proposer une solution aussi locale que possible, mais de haut niveau, afin de disposer d'un avion pour les tâches Asw/Asuw qui puisse également faire face aux menaces navales "hors zone" et pas seulement dans notre "arrière-cour".

18:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, france, italie, méditerranée, méditerranée orientale, grèce |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gustav Meyrink, Thomas Mann et une réunion éditoriale ennuyeuse

Gustav Meyrink, Thomas Mann et une réunion éditoriale ennuyeuse

Andrea Scarabelli

Ex: https://blog.ilgiornale.it/scarabelli/2021/10/29/gustav-meyrink-thomas-mann-e-una-noiosa-riunione-di-redazione/

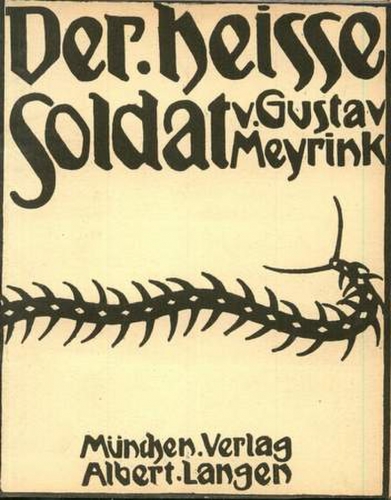

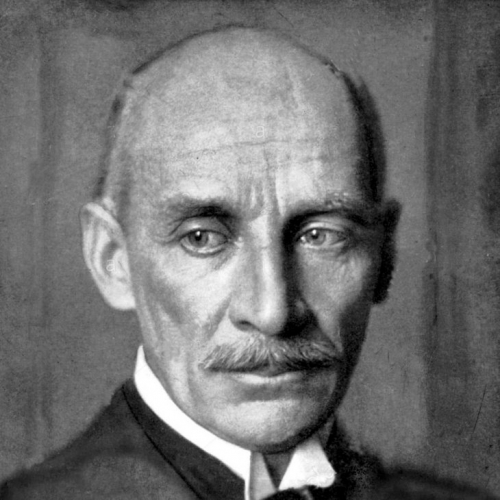

La nouvelle édition de La Mort Pourpre (Der violette Tod) vient de sortir, publiée par Il Palindromo dans la série "I Tre Sedili Deserti", dirigée par Giuseppe Aguanno. Les vingt-huit nouvelles de cette anthologie de Gustav Meyrink, datant des années 1901-1908, sont fondamentales pour comprendre la personnalité littéraire d'un auteur qui, avant de s'essayer à la nouvelle, a fréquenté des cercles ésotériques, en a fondé plusieurs, a étudié et pratiqué les disciplines traditionnelles de l'Orient et de l'Occident, ne dédaignant pas les crises existentielles profondes et les brusques revirements du destin. Nombre d'entre eux sont présents dans le "no man's land" de ces contes, qui précèdent les romans qui permettront à Meyrink d'accéder au panthéon de la grande littérature des 19èmee et 20ème siècles, avec des chefs-d'œuvre tels que Le Golem (1915), Le Visage vert (1916), La Nuit de Walpurgis (1917), Le Dominicain blanc (1921) et L'Ange à la fenêtre d'Occident (1927).

Des romans paraissent dans divers périodiques, dont Der liebe Augustin, dont Meyrink devient rédacteur en mai 1904: dans ses colonnes, il publie August Strindberg, Verhaeren traduit par Stefan Zweig, Maurice Maeterlinck, Dante Gabriel Rossetti, Edgar Poe... Sans oublier les récits publiés dans le légendaire Simplicissimus. Ceux qui veulent réduire l'œuvre de Meyrink à une "fiction de second ordre" devraient jeter un coup d'œil aux autres noms qui figurent dans le Simplicissimus : Hermann Hesse, Knut Hamsun, Alfred Kubin, Hugo von Hofmannsthal et Rainer Maria Rilke. Parmi les collaborateurs figure aussi Thomas Mann, qui, dans son Tonio Kröger, offre un portrait très curieux du futur auteur du Golem: "Je connais un banquier, un homme d'affaires grisonnant, qui a le don d'écrire des romans. Il utilise ce don dans son temps libre, et ses œuvres sont excellentes". Et pourtant, "malgré, je dis bien 'malgré', cette sublime disposition, l'homme n'est pas tout à fait courroucé; au contraire, il a déjà eu à purger une grave peine de prison". C'est dans la captivité d'une cellule de prison que Meyrink "a réalisé son talent", poursuit Mann, "et ses expériences de prisonnier sont le thème fondamental de ses œuvres littéraires". [...] Un banquier qui écrit des romans est une rareté, vous ne trouvez pas ?". Il ne s'en cache pas.

Publiées dans des revues, ces histoires ont été rassemblées dans diverses anthologies au cours de la première décennie du siècle dernier et, en 1913, elles ont été réunies dans les trois volumes de Des deutschen Spiessers Wunderhorn, qui sont et restent la principale référence de sa nouvelle, à laquelle il faut ajouter l'anthologie Fledermäuse, publiée en 1916, qui contient sept histoires. Bien que des romans antérieurs aient été identifiés (c'est le cas de Tiefseefische, datant de 1897), le véritable "baptême de l'édition" de Meyrink a lieu au début du siècle: il s'agit du récit Der heisse Soldat (premier récit de La Mort pourpre), publié dans les colonnes du Simplicissimus le 29 octobre 1901.

Meyrink nous a raconté à plusieurs reprises comment il en est venu à l'écrire et à le publier, en le reliant à un écrivain et à un été. Nous sommes en été 1901, et l'écrivain est Oskar A. H. Schmitz, qu'il a rencontré au sanatorium Lahmann de Dresde. Poète et ami d'Alfred Kubin (dont il a épousé la sœur Hedwig), Schmitz écoute avec ravissement le futur écrivain, qui lui raconte quelques-unes de ses "aventures occultes" (médiums, saints hommes et sociétés secrètes). L'écrivain l'interrompt alors en lui demandant simplement: "Pourquoi n'écrivez-vous pas sur eux ?

"Et comment faites-vous cela ?" rétorque Meyrink.

"Écris tout comme ça, simplement comme tu parles."

S'ensuit l'écriture de Der heisse Soldat, envoyé au Simplicissimus (Schmitz lui-même lui donnera l'adresse). Une série de coïncidences ? Peut-être. Mais pas selon Meyrink: ces faits représentent pour lui le rallumage d'un feu beaucoup plus ancien, le couronnement d'un chemin déjà parcouru. L'objectif ? Penser en images, comme il le note dans son long essai autobiographique La metamorfosi del sangue (La métamorphose du sang), datant des dernières années de sa vie sur terre et qui vient d'être publié en italien par Bietti : "Incidemment, la faculté de vision intérieure [...] a été le premier tournant de mon destin, qui a transformé d'un coup, pour ainsi dire, un commerçant en écrivain: mon imagination est devenue concrète. Si j'avais auparavant pensé en mots, j'étais maintenant capable de penser en images. Et ces images étaient tangibles, cent fois plus tangibles et réelles que n'importe quel objet corporel".

Pour mémoire, les "coïncidences" qui l'ont amené à publier ne se sont pas arrêtées à sa rencontre avec Schmitz. Alfred Schmid Noerr, un ami de l'écrivain autrichien, raconte ce qui s'est passé lorsque le manuscrit est arrivé à la rédaction de Simplicissimus dans une enveloppe portant le nom de l'expéditeur "Gustav Meyrink" - le véritable nom de famille de l'auteur, Meyer, n'apparaissait pas.

Une réunion de rédaction était prévue ce jour-là, qui n'était pas particulièrement stimulante - comme le sont toutes les réunions de rédaction, après tout.

Cependant, c'est Geheeb, l'un des assistants de l'éditeur, qui a ouvert l'enveloppe. Il a jeté un rapide coup d'œil aux pages et a soufflé: "Ce truc a été écrit par un fou". Dommage, une partie d'entre eux acquièsce. Mais voilà. Et il a jeté le tout à la poubelle.

C'était la première histoire que Meyrink avait envoyée; si elle n'avait pas été acceptée, il n'en aurait probablement pas écrit d'autres. Qui sait ce qui se serait passé si le rédacteur en chef, Ludwig Thoma, n'était pas arrivé entre-temps. "Taciturne, enveloppé dans la fumée de sa pipe, se souvient Noerr, il s'est assis sur sa chaise et, plutôt ennuyé par le ton de la réunion, a tâtonné avec le bout de sa canne dans la corbeille à papier.

"Qu'avons-nous là ?" a-t-il demandé, intrigué, dès qu'il a trouvé le tapuscrit.

"Le témoignage d'un fou", a été la réponse de Geheeb.

"Un fou ? Peut-être. Mais brillant", répondit Thoma, après un rapide coup d'œil. "Oui, oui, Geheeb, le génie et la folie. Gardez ce nom en tête: Meyrink. Et écrivez-lui tout de suite pour lui demander s'il a d'autres trucs comme ça. Nous la publierons immédiatement."

Comme nous l'avons dit, les débuts littéraires d'un auteur sont souvent le fruit d'un concours de circonstances. C'est encore plus vrai pour quelqu'un comme Meyrink, qui attribuait à tout événement de sa vie une autre signification, inscrite dans les règles régissant la relation entre l'homme et le cosmos.

Plus d'un siècle après ces événements, c'est précisément Der heisse Soldat qui ouvre La Mort pourpre, à nouveau disponible pour les lecteurs italiens. Que pouvons-nous dire ? Peut-être devons-nous la publication de cette histoire et d'autres récits de Meyrink à l'ennui d'une salle de rédaction à l'aube du siècle dernier. C'est peut-être la façon dont le destin a choisi de conclure la métamorphose littéraire et existentielle de l'un des plus grands maîtres du fantastique.

Plus d'un siècle après ces événements, c'est précisément Der heisse Soldat qui ouvre La Mort pourpre, à nouveau disponible pour les lecteurs italiens. Que pouvons-nous dire ? Peut-être devons-nous la publication de cette histoire et d'autres récits de Meyrink à l'ennui d'une salle de rédaction à l'aube du siècle dernier. C'est peut-être la façon dont le destin a choisi de conclure la métamorphose littéraire et existentielle de l'un des plus grands maîtres du fantastique.

18:34 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustav meyrink, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'État est plus que la démocratie

L'État, c'est plus que la démocratie

par Vojtěch Belling

Ex: https://deliandiver.org/2009/12/stat-je-vic-nez-demokracie.html

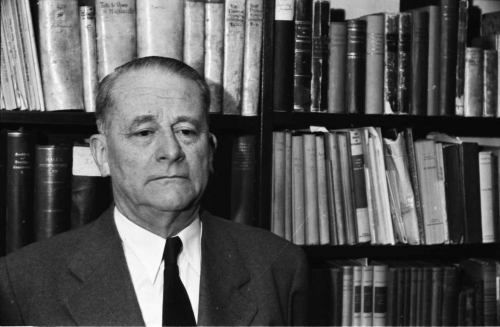

Dans les études politiques et juridiques modernes, il serait difficile de trouver un penseur plus controversé que Carl Schmitt. D'une part, il fut un brillant philosophe du droit et un théoricien de la politique, doté d'un sens extraordinairement développé du raisonnement juridique logique ; d'autre part, il fut un savant qui a baigné jusqu'au cou dans le national-socialisme et que l'on appelle encore "l'avocat de la couronne" (Kronjurist) du Troisième Reich. Nous parlons bien sûr de l'homme d'État allemand Carl Schmitt (1888-1985). Ses livres comptent toujours parmi les textes les plus traduits et les plus cités de la littérature juridique et, ces dernières années, ils ont également fait leur apparition dans les bibliorhèques tchèques - la Théorie du partisan de Schmitt vient d'être publiée dans notre pays.

Il est difficile de ne pas aborder Schmitt

Le paradoxe est que l'œuvre de Schmitt a autant inspiré les marxistes italiens ou les maoïstes français que les conservateurs libéraux ou la pensée de la nouvelle droite européenne des années 1990. Ses idées se retrouvent dans les textes des philosophes contemporains les plus célèbres du monde, mais aussi dans les arrêts de la Cour constitutionnelle allemande, dont certains des anciens membres étaient des élèves de Schmitt. Dans la société policée par le politiquement correct, cependant, le nom de Schmitt n'est prononcé qu'avec la plus grande prudence, voire pas du tout. Pourtant, aucun philosophe du droit ou théoricien du parlementarisme sérieux dans ses recherches ne peut éviter de l'aborder.

Le plus grand problème, cependant, est que l'œuvre de Schmitt ne peut pas être simplement rejetée du revers de la main en référence aux activités politiques de son auteur. En fait, elles sont scientifiquement extrêmement raffinées, toujours pertinentes et nous obligent à réfléchir plus profondément aux questions existentielles des États modernes. Le différend sur Schmitt touche toutefois au problème de savoir dans quelle mesure une œuvre, même excellente, peut être dissociée de la personne particulière de l'auteur et de son comportement politique, ou dans quelle mesure les parties stimulantes de l'ensemble de l'œuvre peuvent être extraites et séparées des parties que d'aucuns jugent inacceptables.

Quand un collègue est abattu devant vous

Carl Schmitt est né le 11 juillet 1888 dans la ville de Plettenberg, en Westphalie. Il est resté étroitement lié à sa ville natale, située dans l'enclave catholique autour de Münster, il est resté attaché à ce site pendant toute sa vie, et y a vécu pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale et y est décédé. Il étudia le droit à Berlin, Munich et Strasbourg, où il soutint sa thèse en 1915 et où il y fut habilité un an plus tard. Il s'est essayé à la littérature et a entretenu de nombreux contacts avec des représentants de l'avant-garde artistique. En 1916, il a épousé une femme serbe, Pavla Dorotić, mais ils ont divorcé en 1924. Lorsqu'il épouse une autre Serbe, Duška Todorović, deux ans plus tard, il est excommunié par l'Église catholique. Le juriste et philosophe, qui fut toute sa vie un admirateur enthousiaste du catholicisme en tant que "forme politique" et précurseur de l'idée de représentation politique, qui chercha des liens entre la théorie politique et la théologie, et qui était considéré comme un auteur typiquement catholique, resta donc excommunié et ne put recevoir les sacrements jusqu'à la mort de sa première femme en 1950. Un fait un peu piquant, mais qui est plus que caractéristique de Schmitt, avec son double visage de Janus.

Le jeune professeur a passé une grande partie de la Première Guerre mondiale au ministère bavarois de la Guerre à Munich, où il a été affecté à la lutte contre la propagande ennemie. Il est resté dans la capitale bavaroise même pendant les jours troublés qui ont suivi la révolution de novembre 1918, et peu après, il a été le témoin direct d'une tentative de coup d'État communiste. Lorsqu'un révolutionnaire communiste a abattu un collègue devant lui au ministère, Schmitt est devenu un partisan déterminé d'un État fort capable de se défendre contre des groupes sociaux révoltés qui défendent leurs intérêts. Cette attitude est devenue l'un des contenus centraux de son œuvre.

Résolu : la science juridique gagne

Après avoir quitté le ministère, Schmitt a été professeur de droit public dans différentes universités allemandes, de Greifswald à Cologne, jusqu'en 1933. À cette époque, il a renoncé à ses ambitions artistiques et se consacre entièrement à la science juridique, tout en mettant l'accent sur la théorie politique, la philosophie et la sociologie. Il qualifie lui-même la science moderne de l'État de "théologie politique" et nomme l'un de ses livres comme tel. Dans ses écrits, il se lance dans une lutte déterminée contre la faible démocratie parlementaire, qu'il accuse d'être incapable de faire valoir vigoureusement l'intérêt politique de la nation dans son ensemble contre les pressions des partis politiques, des syndicats d'intérêts et d'autres groupes qui opposent leurs intérêts particuliers à l'ensemble. Dans son livre Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, il formule une critique sévère du système parlementaire, qui, selon lui, est directement construit sur le principe de la concurrence des intérêts privés. De plus, de par le profil social de ses membres, le Parlement ne représente qu'un certain groupe social, la bourgeoisie, et non la nation dans son ensemble.

La solution, selon Schmitt, devrait être une démocratie basée sur un système de votes populaires, qui remplacerait le règne des partis politiques et permettrait en même temps de prendre des décisions. Schmitt considère l'incapacité à prendre une décision claire comme l'une des faiblesses de la démocratie parlementaire, qui, selon lui, n'est encline qu'à des compromis boiteux. En même temps, cependant, il dit qu'il faut un gouvernement autoritaire qui prépare les questions pour le référendum et en même temps, soutenu par la confiance du peuple, qui décide de toutes les autres questions.

Quel est l'intérêt avant tout

Dans ses textes, Schmitt n'évite pas la question de savoir quelles compétences l'État fort qu'il proclame doit réellement avoir. Comme d'autres écrivains conservateurs, il critique un État qui s'immisce dans toutes les sphères de la vie, de l'économie à la culture, qu'il considère comme un "État total quantitatif". L'Allemagne de Weimar devait être à son image. L'idéal de Schmitt, en revanche, était un "État total qualitatif" limité à la sphère purement politique du gouvernement et laissant tous les autres domaines, y compris l'économie, à l'autogestion sociale ou au marché - une idée proche de nombreux libéraux. Un tel État se concentre sur la véritable nature de la sphère politique, que Schmitt voit, dans son célèbre ouvrage "Le concept du politique" (2007), comme un conflit intense et existentiel qui ne peut exister qu'au niveau supranational, mais pas au sein de l'État, qui repose sur l'unité nationale. En d'autres termes, la politique étrangère et la garantie de la sécurité intérieure de l'État font partie de la sphère des compétences inhérentes à l'État. L'élément "total" doit se manifester dans le fait que l'État agit ici de manière autoritaire, en excluant l'influence des groupes sociaux, en premier lieu les partis politiques, qui tendent à s'emparer de l'État pour promouvoir des objectifs dans la sphère de la société, mais avec lesquels l'État ne devrait à juste titre rien avoir à faire.

La conception de Schmitt du totalitarisme n'a pas grand-chose en commun avec les conceptions du totalitarisme célèbres plus tard, bien que leurs auteurs, comme Hannah Arendt et Carl Joachim Friedrich, aient fait de nombreuses références à Schmitt. Schmitt ne se concentre pas sur des caractéristiques externes telles que l'idéologie ou la terreur, mais sur la structure même du système social et sur l'interrelation entre l'État et la société. Selon Schmitt, l'État démocratique est aussi quantitativement total, c'est-à-dire omniprésent, dans la mesure où il ne laisse aucune place à la liberté humaine et régit tout d'en haut. Cette idée a été développée après la guerre, notamment par le sociologue Helmut Schelsky et le philosophe Arnold Gehlen.

Un expert en plein essor

Dans la phase finale de la période de Weimar, Schmitt a rejoint un groupe d'intellectuels appelant au remplacement de la forme d'État existante par un régime autoritaire qui mettrait fin aux efforts des radicaux des deux côtés du spectre politique pour s'emparer des institutions de l'État et contrôler le parlement. Dans son essai Légitimité et légalité, il remet en cause la théorie juridique positiviste selon laquelle tout ce qui est conforme aux lois écrites est légitime et, à l'inverse, tout ce que les lois ne permettent pas est en même temps illégitime. Ce sont les nazis qui ont utilisé ce raisonnement positiviste pour défendre leur "révolution légale", dans laquelle une force totalitaire s'est emparée de l'État par des moyens légaux autorisés par la constitution. Ici aussi, l'argumentation de Schmitt est paradoxalement à l'origine du principe d'après-guerre de la démocratie dite défendable, qui est capable de se défendre contre les abus, ne permet pas de modifier les fondements de l'ordre constitutionnel même en recourant aux mécanismes démocratiques, et est capable d'éliminer les groupes politiques qui cherchent à le faire. Un tel principe est désormais inscrit dans la constitution allemande. Ses racines remontent à Schmitt, bien que lui-même n'ait certainement pas eu l'intention de protéger ainsi la démocratie parlementaire, mais un État autoritaire démocratique plébiscitaire contre une société hétérogène.

À la fin de l'ère Weimar, Schmitt est l'un des juristes les plus connus d'Allemagne. Le cabinet de Franz von Papen l'a même engagé comme conseiller juridique dans un procès contre l'État de Prusse, dont le gouvernement socialiste a été démis par le gouvernement du Reich en raison de la menace de déstabilisation du pouvoir. Il a défendu, bien sûr - dans l'esprit de ses convictions - le droit de l'État à intervenir dans une situation d'urgence. Avec la même véhémence, il préconise le renforcement des pouvoirs du Président à cette époque et rejette l'idée que le Président soit lié par un vote parlementaire de défiance envers un gouvernement qui n'en installe pas automatiquement un nouveau, provoquant ainsi une crise politique. Ce raisonnement est à l'origine du concept allemand actuel de vote de défiance constructif, selon lequel lorsqu'un chancelier est renversé, un nouveau chancelier doit être approuvé en même temps.

L'ivresse du nazisme

Schmitt a rejoint les nazis immédiatement après la prise de pouvoir d'Hitler en 1933. Il attendait du nouveau régime ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir sous les chanceliers conservateurs Papen et Schleicher, à savoir l'établissement d'un État autoritaire, qualitativement totalitaire, concentré sur ses compétences et séparé de la société. Selon Schmitt, l'État nazi devait empêcher un véritable totalitarisme consistant soit dans la "socialisation de l'État" par la domination des partis et des groupes, soit dans la "nationalisation de la société" dans sa domination par l'État.

En 1933, Schmitt est nommé professeur à l'université de Berlin à l'instigation de Hermann Göring. Dans le même temps, il devient président de l'association des avocats nationaux-socialistes et occupe un certain nombre d'autres fonctions. Dans la hiérarchie des juristes nazis, il se hisse aux plus hauts rangs, et ses éditoriaux paraissent aux côtés de ceux des ministres du Reich dans des revues prestigieuses. Schmitt a rapidement commencé à adapter ses vues à l'idéologie dominante. Dans son essai sulfureux Le Führer protège la loi, il va même jusqu'à défendre juridiquement la Nuit des longs couteaux (au cours de laquelle Hitler a fait assassiner l'opposition interne du parti autour d'Ernst Röhm et de Gregor Strasser) comme un acte de "justice administrative". Il a ainsi remis en cause le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et politique. Avec la même véhémence, il a prôné la "purification" de la science juridique de l'influence juive. Ce faisant, il a également perdu de nombreux anciens amis. Ernst Forsthoff, l'un de ses plus proches élèves, a rompu avec lui après que Schmitt l'ait invité à une conférence sur l'influence juive sur la recherche juridique, ce que Forsthoff a refusé.

Cependant, même son opportunisme proclamé haut et fort n'a pas protégé Schmitt des attaques des partisans purs et durs du nouveau régime. En effet, même pendant la dictature, il a défendu sa position fondamentale consistant à séparer la gestion de l'État de la sphère de la société. Dans son livre Staat, Bewegung und Volk il défend l'idée que le mouvement nazi, en tant que force sociale et seul parti politique, doit se concentrer dans la sphère de la culture et de la société, tandis que la véritable politique doit être réservée à l'État, séparé de ce mouvement. Un tel concept allait clairement à l'encontre de l'objectif nazi de mettre les institutions étatiques sur la touche et de remplacer leur rôle par les organes du parti. Le disciple de Schmitt mentionné plus haut, Ernst Forsthoff, est allé encore plus loin en affirmant que l'ensemble du système de politique sociale avec lequel le système nazi travaillait devait être politiquement neutralisé - et retiré des mains du NSDAP. Cette idée était complémentaire de l'étatisme fort de Schmitt. S'il avait précédemment critiqué la domination de l'État par une ou plusieurs forces sociales comme une forme malsaine de totalitarisme, il ne pouvait manquer de voir que le système émergent était l'exemple le plus dur d'un tel processus.

Le contraste entre l'étatisme et le mépris des nazis pour l'État était évident pour les autres théoriciens nazis, qui ont rapidement commencé à critiquer Schmitt comme un libéral hégélien qui niait la supériorité de la nation et des idées nazies sur l'État. À partir de 1936, il est confronté aux attaques du magazine officiel SS Das Schwarze Korps", qui le considère comme un opportuniste et l'accuse même de collaborer avec les Juifs. À la suite de cette affaire, il a progressivement perdu tous ses postes. Jusqu'à la fin de la guerre, il reste cependant professeur à Berlin.

Des années de réclusion et un retour au premier plan

Après la Seconde Guerre mondiale, Schmitt a été arrêté mais non inculpé. Le procureur général du tribunal de Nuremberg, Robert Kempner, s'en est défendu plus tard en disant qu'il n'y avait pas d'acte spécifique pour lequel le condamner: "Il n'avait pas commis de crime contre l'humanité, il n'avait pas tué de prisonniers de guerre, il n'avait pas préparé une guerre offensive". En tant que scientifique, il ne pouvait tout simplement pas être reconnu coupable d'un crime. Pourtant, il a été exclu de la fonction publique sans pension. Il n'a plus postulé pour regagner l'opportunité d'enseigner, sachant qu'avec son passé, il n'aurait aucune chance. Il s'est retiré dans la solitude, une sorte d'exil intérieur, et a vécu le reste de sa vie dans sa ville natale de Plettenberg. Il y a écrit un certain nombre d'autres textes importants, en se concentrant notamment sur les questions de politique et de droit internationaux, qu'il avait commencé à aborder à la fin des années 1930. Il n'est pas revenu pour réfléchir à sa période nazie. Bien qu'il ait admis avoir honte de certains de ses écrits avec le recul, il ne s'est jamais distancié de son travail à l'époque. Son objectif était de se postuler rétrospectivement dans le rôle d'un érudit impartial qui se trouvait par hasard au mauvais endroit au mauvais moment.

Bien qu'il n'ait pas été en mesure d'enseigner, il a conservé une influence extraordinaire sur le développement des sciences sociales et juridiques. Des philosophes, écrivains, juristes et politologues de toute l'Europe lui ont rendu visite à Plettenberg. Son cercle de fidèles était vraiment bizarre autant que varié: l'écrivain Ernst Jünger, le philosophe du droit et socialiste Ernst-Wolfgang Böckenförde, qui est d'ailleurs devenu plus tard juge à la Cour constitutionnelle, le philosophe Alexander Kojéve et l'historien de gauche Reinhart Koselleck, le politologue de la droite radicale Armin Mohler, le sociologue Hanno Kestings, Ernst Forsthoff (que nous venons de mentionner), qui s'est rapproché de Schmitt après la guerre, et de nombreux autres intellectuels européens de premier plan issus de divers camps politiques.

Schmitt était estimé comme un expert de premier plan en droit constitutionnel par Hannah Arendt, par exemple, et nombre de ses idées ont même été reprises par le célèbre religieux juif Jacob Taubes lorsqu'il a rédigé des textes programmatiques pour l'aile d'extrême-gauche des leaders étudiants allemands en 1968. Un certain groupe de gauchistes italiens d'après-guerre, admirateurs de Schmitt, ont même été appelés "schmittiens marxistes" par leurs adversaires. Après la publication de La théorie du partisan (1963), son apologie de la résistance de principe à toute domination étrangère, comprise toutefois dans un sens social, lui a valu des adhérents de la gauche maoïste comme de la nouvelle droite.

La question de la réception de la théorie politique de Schmitt dans le milieu conservateur américain est très débattue. Son cas le plus célèbre est le philosophe politique Leo Strauss, l'une des figures centrales de la pensée néo-conservatrice. Dans l'un de ses livres, il a accepté le célèbre concept de Schmitt selon lequel la "politique" est le conflit le plus intensément ressenti le long du fossé entre amis et ennemis. Il accepte son concept, mais rejette en même temps l'antilibéralisme schmittien. Selon Strauss, le réalisme politique de Schmitt devait être combiné avec la pensée du droit naturel, qui était cependant étrangère au penseur allemand. En combinant ces deux éléments, Strauss a réussi à obtenir une base idéologique qui constitue encore aujourd'hui le substrat théorique des théories politiques néo-conservatrices. En effet, même le célèbre "Choc des civilisations" de Samuel Huntington ne nie pas l'influence de la théorie des "grands espaces" de Schmitt.

Et le célèbre enfant de Plettenberg ?

Schmitt lui-même, dans la solitude de Plettenberg jusqu'à sa mort en 1985, a regardé avec satisfaction son influence se répandre dans le monde entier, et a reçu de nombreuses visites de ses adeptes et de ses anciens et nouveaux disciples sans être gêné par leurs différentes orientations politiques. Lorsqu'un ami lui demande, dans une lettre, si, parmi ses élèves, figure le comte Christian von Krockow, le célèbre écrivain et historien allemand, Schmitt répond avec humour, en faisant référence au nom de Krockow : "J'ai parmi mes élèves tout le monde, des communistes et des fascistes, mais pas encore de crocodiles". Bien qu'il soit lui-même resté jusqu'à la fin de sa vie un étatiste conservateur, désireux d'empêcher l'État d'être submergé par les forces sociales, il a souvent toléré chez ses élèves des conclusions exactement opposées à celles auxquelles il était lui-même parvenu.

Il n'a jamais repris l'enseignement, mais il a néanmoins effectué des tournées de conférences à l'étranger pendant longtemps. En tant que philosophe et homme d'État catholique, il a été accueilli avec enthousiasme, notamment dans l'Espagne de Franco, qu'il considérait comme son refuge intellectuel, et où ses livres étaient présentés simultanément avec l'édition allemande. Mais il est ensuite retourné dans sa campagne de Westphalie. Dans les dernières années avant sa mort, il souffrait d'anxiété et était affecté par des délires de persécution, et était en outre hanté par de nombreuses visions, et, selon des témoins, il essayait encore de modifier certaines de ses théories en fonction de celles-ci.

Il est enterré dans le cimetière de Plettenberg. La ville où il a vécu plus de la moitié de sa vie ne veut toujours pas savoir grand-chose de lui, bien qu'il ait été son plus célèbre habitant. Une observation similaire s'applique à la position de Schmitt dans la recherche juridique et politique aujourd'hui : tout le monde le lit, mais si vous voulez vous référer à lui, c'est déjà risqué. La pensée de Schmitt est considérée comme précise, presque brillante, mais en même temps, comme le note Jan-Werner Müller dans le titre du livre qu'il lui a consacré, également très "dangereuse". Pourtant, la question demeure de savoir si ses textes étaient dangereux ou si c'était plutôt ses positions politiques spécifiques qui l'étaient, tout en étant souvent plutôt en contradiction avec le sens de ses livres. Le fait que Schmitt n'ait jamais été loin de telles contradictions a été démontré très tôt dans sa vie personnelle lorsque, en tant qu'auteur catholique ayant laborieusement obtenu une "permission" ecclésiastique pour ses textes, ce qui constituait à l'époque un ajout esthétique plutôt superflu au titre, il a divorcé puis a été excommunié.

Que Schmitt ait été un homme dangereux ou que ses textes soient dangereux, peut importe, car il ne perdra pas facilement sa popularité. Ces dernières années, en effet, il a fait un retour en force, comme en témoigne l'exclamation du célèbre philosophe Jacques Derrida, en 2000, selon laquelle il est nécessaire de "relire Schmitt".

Tiré du site web tchèque de l'Institut civique.

18:07 Publié dans Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, état, politologie, sciences politiques, philosophie politique, révolution conservatrice, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le dernier Jünger révèle l'harmonie et l'ordre entre la Terre et le Cosmos

Le dernier Jünger révèle l'harmonie et l'ordre entre la Terre et le Cosmos

Par Francesco Marotta

Ex: https://www.grece-it.com/2021/11/10/lultimo-junger-disvela-larmonia-e-lordine-tra-la-terra-ed-il-cosmo/

Mario Bosincu est chercheur en littérature allemande à l'université de Sassari. Profond connaisseur et chercheur infatigable des œuvres d'Ernst Jünger - une grande passion commune, le feu qui ne s'éteint pas et qui dégage lumière et chaleur - il associe depuis longtemps les études sur Jünger à la critique de la civilisation et de la société, dans un contexte phénoménal qui n'exclut pas l'anthropologie et l'histoire des religions. Dans l'une de ses principales publications, Sulle posizioni perdute, forme della soggettività moderna dell’anticapitalismo romantico a Ernst Jünger, nous voyons un intellect à l'aise dans la lecture de toutes les ondulations d'un futur dystopique, se déplaçant avec perspicacité et efficacité dans le monde complexe des transformations de la planète : notamment celles concernant l'axiomatique de l'intérêt, l'individualisme méthodologique, l'idéologie de la croissance infinie, la doctrine du progrès, les "droits de l'homme" et l'expansion de la valeur marchande dans tous les domaines.

Après la publication en 2020 d'Autunno in Sardegna, un volume qui réunit trois des écrits de Jünger, San Pietro, Serpentara et Autunno in Sardegna, à partir du 1er juillet 2021, il sera possible de lire les autres entrées du journal de ses voyages en Méditerranée ; le grand calibre spirituel, intellectuel, philosophique, esthétique et dialogique du sublime génie de Heidelberg est tel qu'il fait honte à Hérodote d'Halicarnasse et à ses Histoires. Un autre excellent ouvrage, également du professeur Bosincu, intitulé La Grande Madre. Meditazioni mediterranee, suscite l'intérêt du lecteur pour les "étoiles de feu", les Pléiades : l'introduction est si pleine de sagacité, de sagesse et de bon sens, qu'elle suggère des hymnes en l'honneur d'Agni, la divinité védique qui les préside.

Elle nous rapproche inéluctablement de l'insolite, de la triple essence et, par conséquent, de l'archétype de la Quaternité, que l'on retrouve dans l'esprit et la personnalité de Jünger. En un homme qui portait en lui l'ensemble cosmogonique bien décrit par Empédocle, les quatre éléments qui composent toutes choses, les "racines" : feu, terre, air et eau -ριζώματα, rhizòmata -. Le Jünger, un formidable messager, parfaitement capable de médiatiser et de comprendre pleinement l'ordre humain et divin, en tant que participant et attentif à la multiplicité intrinsèque de chaque dimension.

Le "contemplateur solitaire" si cher au germaniste et traducteur Quirino Principe, qui dans les écrits de La Grande Madre. Meditazioni mediterranee, observe et contemple les mêmes forces telluriques du cœur palpitant de la Terre: l'Omphalos, le nombril du monde le plus ancien, la Sardaigne, ne fait qu'un avec les vagues fluctuantes d'une mer fermée comme la Méditerranée, avec les pouvoirs contradictoires de la Titanomachie et avec les forces qui rayonnent du Cosmos. Mais l'avertissement de Jünger est clair, il nous met en garde contre toute erreur d'interprétation possible : les Titans "vaincus par Zeus et bannis au Tartare font un retour", l'exemple de Prométhée libéré de ses chaînes en est la preuve. Dans les terres baignées par le Mare nostrum, "les Titans opèrent et donnent vie à leurs inventions dans le temps" et non hors du temps.

Cela signifie que tout ce qui n'est pas soumis au calcul, au tintement des aiguilles, à la fixité d'un temps mécaniquement marqué, réside ailleurs et est intemporel. Après tout, le "titanisme prométhéen", les anciens et les nouveaux titans, "sont davantage liés à la technologie qu'aux arts". Et comme le conseille sagement Hölderlin, il est préférable pour le poète de "se consoler avec le dieu Dionysos", en s'appuyant sur ces rêves qui génèrent créativité et inspiration "pendant le règne de la race de l'âge du fer". Bientôt les dieux reviendront, rétablissant l'harmonie perdue, les mêmes dieux qui ne sont jamais partis mais que nous avons oubliés, mettront fin à cette domination.

L'interrègne de la technologie libérée de la domination humaine et de "la science qui touche ses limites et commence à les dépasser" est la représentation, ou plus exactement l'une des visions de Jünger, d'un monde devenu un théâtre de l'absurde, un Grand Guignol dirigé par des géants et des chimères, mis en scène par des formes prométhéennes qui dansent extatiquement dans la phase aiguë de l'intérim : le nivellement absolu d'une civilisation mourante, où "leur pouvoir est confirmé par l'éternel retour". Et comme l'écrit justement Jünger, prouvant une fois de plus qu'il est un voyant, à comprendre comme celui qui est doté de la faculté de voir, "cette forme d'éternité ne représente pas la fin du temps et des temps, mais leur extension à l'infini".

Ce désir tenace d'atteindre une impossible immortalité est clairement visible dans les temps difficiles que nous traversons ; là, où tout est dépassé, en premier lieu les dieux et le concept du sacré, les énergies libérées par l'éclat de "l'homme augmenté" se perdent dans un savoir qui n'est plus contemplatif mais productif. Du geste, emblème à la prérogative du seul exécutant technique, pensant réaliser les conditions humaines de survie et s'éloigner définitivement des stimuli de l'habitat et de l'environnement qui l'entourent. L'expression la plus élevée d'un homme qui se suffit à lui-même, pour la raison qu'il a déjà renoncé a priori à tout finalisme de la pensée et de l'action tant qu'elle est individuelle.

Le "sismographe" Jünger, comme on l'a souvent défini, a compris à l'avance ce que déplace l'idée d'artifice et/ou l'illusion de vouloir dépasser l'espace et une dimension définie par d'autres possibles, en donnant libre cours aux désirs de l'individu, au dogme des besoins abstraits qui en génèrent toujours de nouveaux. Redécouvrir une liberté instrumentale capable d'inverser les pôles : l'homme au service de la technologie et non la technologie au service de l'homme. En même temps, il abolit les frontières et les horizons, les projetant dans un futur post-humain où la physicalité, l'esprit, le toucher, la vue, l'ouïe, les expériences sensorielles et cérébrales, les émotions et les identités passent par d'autres corps, présumés ou réels, n'attribuant plus à l'homme le rôle de créateur mais celui d'élément performant.

Dans le pire des cas, un "automate", l'équation animal-machine de Descartes alternait avec l'équation homme-machine, plus malheureuse encore : l'élévation au pouvoir de l'artificiel, dans l'exactitude de l'artifice, identique à tout ce qui n'est pas, y compris l'homme, qui peut être étudié de la même manière qu'une machine. Une vision des choses qui contraste fortement avec celle du conservateur de La Grande Madre. Meditazioni mediterranee et avec une grande partie de la bibliographie de Jünger.

Au terme de cette lecture, on se souvient de la discorde de pensée manifestée par Heidegger à Jünger, à propos de la situation en général et du fameux " point zéro ", décrit dans Über die Linie, (Au-delà de la ligne) : " La ligne est aussi appelée méridien zéro. Vous parlez du point zéro. Le zéro fait allusion au rien, et précisément au rien vide. Là où tout mène au néant, le nihilisme domine. Au méridien zéro, le nihilisme approche de son accomplissement. Jamais comme dans la publication éditée par Bosincu, les deux grands de la pensée européenne n'ont convergé par moments, avec toute la prudence requise.

Laissant de côté la querelle du sens et de la dénomination, du point ou du méridien zéro - ici Heidegger avait raison -, le dernier Jünger fait un clin d'œil à ce que voulait dire le "petit magicien" du Bade-Wurtemberg, surnom amical que lui donnaient les étudiants de Heidegger. La source de bons conseils de Jünger était sa "deuxième grande mère, la Méditerranée". La Terre et le Cosmos, les profondeurs telluriques, les puissances "chthoniques", les cycles célestes et l'érudition du Cosmos, n'ont jamais été aussi proches.

Ernst Jünger, La Grande Madre. Meditazioni mediterranee - volume édité par Mario Bosincu, Editoriale Le Lettere, Série Vita Nova, 214 pages, 15,50 euros.

16:12 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook