mardi, 04 novembre 2025

La Libye au cœur de la nouvelle stratégie américaine en Méditerranée orientale

La Libye au cœur de la nouvelle stratégie américaine en Méditerranée orientale

Source: https://t.me/restinvestigate

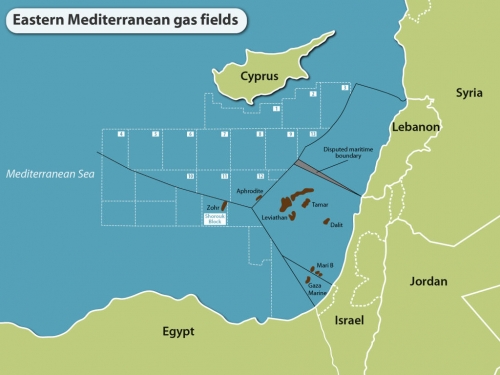

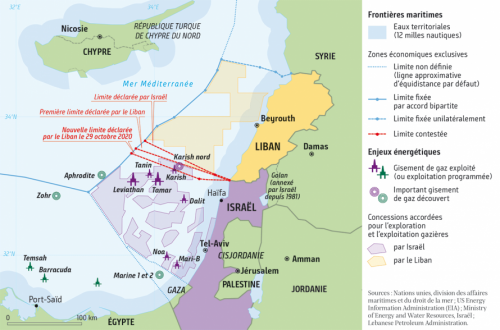

Les États-Unis avancent dans leurs projets visant à faire de la Libye un pivot stratégique de leur politique en Méditerranée orientale, avec la proposition d'une conférence quadripartite réunissant la Grèce, la Turquie, l'Égypte et la Libye afin de régler les différends en cours concernant les frontières maritimes. Washington fait pression pour une représentation libyenne unifiée afin de soutenir cette initiative diplomatique, signalant ainsi une évolution vers un engagement régional accru.

Le conseiller américain Massad Boulos (photo) a récemment rencontré le président du Conseil présidentiel libyen, Mohammed Menfi, à Paris afin de favoriser l'alignement politique entre les factions libyennes rivales et de discuter de la coopération énergétique. Dans le même temps, la société énergétique américaine Chevron a tenu des discussions à Tripoli sur l'expansion des investissements dans le pétrole, les énergies renouvelables et la technologie.

La Turquie suit de près ces développements, en particulier après avoir obtenu des droits d'exploration offshore près de la Crète. Les responsables turcs et libyens continuent de coordonner leurs relations énergétiques, soulignant la nature contestée des revendications maritimes de la région. Alors que les puissances rivales cherchent à exercer leur influence sur les principaux corridors énergétiques, la décision des États-Unis marque un rééquilibrage de leur présence en Méditerranée, ancrée en Libye.

17:34 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, méditerranée, libye, afrique du nord, afrique, affaires africaines, états-unis, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 07 octobre 2025

Les coulisses de la reconnaissance de la Palestine par l’Europe! - Un plan de sauvetage d’Israël sous couvert de soutien à la Palestine

Les coulisses de la reconnaissance de la Palestine par l’Europe!

Un plan de sauvetage d’Israël sous couvert de soutien à la Palestine

Entretien avec Peiman Salehi, analyste iranien

Question de Yasin Okyay

Source: https://www.aydinlik.com.tr/haber/avrupanin-filistini-tan...

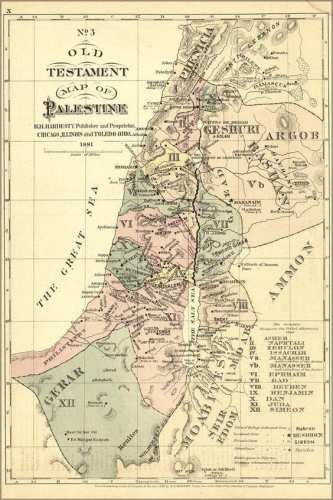

Pourquoi de nombreux pays européens ont-ils décidé d'agir « maintenant » pour reconnaître la Palestine ? Que signifie le plan de Trump pour Gaza ? Qui en tire avantage ? Quelles seront les conséquences du désarmement du Hamas et du transfert du contrôle de Gaza ? L’analyste politique iranien Peiman Salehi a répondu aux questions les plus fréquemment posées...

De nombreux pays européens ont décidé de reconnaître la Palestine. Cependant, alors que tout cela se produit, l’agressivité d’Israël envers la Palestine se poursuit encore. De la rencontre entre Trump et Netanyahu à la Maison Blanche a émergé un « Plan Gaza » en 20 points. Ce plan prévoit la fin des affrontements à Gaza, l’absence d’expulsion de la population gazaouie et l’engagement d’Israël à ne pas annexer de territoires. Toutefois, selon le plan, le Hamas devra déposer les armes et transférer le contrôle de Gaza à un gouvernement de transition composé de technocrates internationaux placés sous la supervision de Trump. Ce plan ne vise pas seulement à réduire la présence politique et militaire du Hamas et de la Palestine, mais il transfère également tout pouvoir et toute volonté politique sous le contrôle des États-Unis et d’acteurs internationaux.

L’analyste politique iranien Peiman Salehi a évalué ces développements pour le media turc Aydınlık Avrupa. Salehi souligne que le timing de la reconnaissance de la Palestine par les États européens n’est pas fortuit, et que cette action pourrait, en fin de compte, servir les intérêts d’Israël. À propos du plan en 20 points de Trump sur Gaza, Salehi affirme: «L’insistance de Trump sur le désarmement du Hamas et le transfert du contrôle de Gaza n’est pas une demande neutre. Il s’agit en réalité d’une stratégie de domination à long terme. Le désarmement privera les Palestiniens de leur unique véritable force de dissuasion. Cela ouvrira la voie à une intervention plus profonde d’Israël dans la vie politique et sécuritaire de Gaza».

« Le timing de la reconnaissance de la Palestine n’est pas une coïncidence »

Ce timing n’est pas le fruit du hasard. L’Europe voulait montrer qu’elle avait encore du poids au Moyen-Orient et qu’elle pouvait agir de manière indépendante de Washington. Pourtant, en pratique, ce mouvement faisait partie d’un projet plus vaste mené en coordination avec les intérêts des États-Unis et d’Israël. En reconnaissant la Palestine à ce moment précis, les gouvernements européens espéraient gérer la crise et orienter celle-ci vers une issue contrôlée, plutôt que de risquer une escalade incontrôlée des tensions.

« Netanyahu n’a pas atteint ses objectifs »

Après presque deux ans de guerre, Netanyahu n’a pas réussi à atteindre les objectifs qu’il avait fixés pour Gaza. Les pertes civiles se sont accrues et le gouvernement israélien fait face à des critiques internationales croissantes. Il est devenu urgent pour Netanyahu d’avoir une porte de sortie qui ne ressemble pas à une défaite. L’Europe a joué la carte de la reconnaissance pour donner une impression de progrès.

« L’acte de reconnaissance de l’Europe sert les intérêts d’Israël »

Cette reconnaissance n’a pas qu’une valeur symbolique. Elle vise également à montrer qu’Israël se bat fermement, mais peut accepter une solution de compromis international, et à préparer le terrain pour une telle issue. Les mouvements de résistance ne seront pas totalement éliminés, mais leurs victoires ne seront pas non plus pleinement reconnues. En ce sens, l’action de l’Europe vise moins à rendre justice aux Palestiniens qu’à préserver la stabilité d’Israël et l’influence de l’Occident dans la région.

« Le plan Gaza en 20 points avantage Israël »

Que pensez-vous du plan Gaza en 20 points de Trump et Netanyahu, et quelles seraient les conséquences du désarmement et du transfert du pouvoir par le Hamas ?

Ce plan confirme les attentes de beaucoup: il donne clairement l’avantage à Israël. L’initiative de reconnaissance de l’Europe n’ayant pas permis de clore la guerre comme le souhaitaient les dirigeants occidentaux, Trump est intervenu avec une proposition qui renforce la position d’Israël et lui offre une protection politique.

« Le nouveau plan pour Gaza n’est pas de bonne foi »

La question centrale ici est la confiance. Ni les États-Unis ni Israël ne se sont révélés des acteurs fiables pour la paix. Israël a violé à maintes reprises les cessez-le-feu tant au Liban qu’à Gaza. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’Accord nucléaire iranien, qu’ils ont ensuite utilisé contre Téhéran selon leur propre interprétation. Compte tenu de tout cela, il y a peu de raisons de croire que le nouveau plan soit de bonne foi.

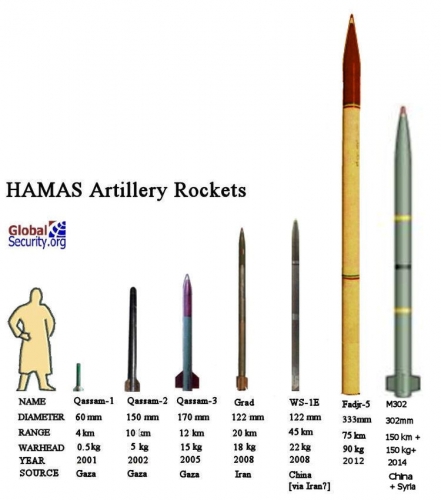

«Le désarmement privera les Palestiniens de leur seule force de dissuasion»

L’insistance de Trump sur le désarmement du Hamas et le transfert du contrôle de Gaza n’est pas une demande neutre. Il s’agit en réalité d’une stratégie de domination à long terme. Le désarmement privera les Palestiniens de leur unique véritable force de dissuasion. Cela ouvrira la voie à une intervention plus profonde d’Israël dans la vie politique et sécuritaire de Gaza. Un tel scénario n’a guère de chances d’apporter la paix. Cela créerait un vide que des puissances extérieures chercheraient à combler, menant à davantage d’instabilité et de polarisation dans la région.

«Téhéran soutient que la question palestinienne doit être résolue par les Palestiniens»

Que se passerait-il si un gouvernement de transition supervisé par Trump était instauré à Gaza ? Quelle serait la position de l’Iran dans ce cas ?

L’Iran ne reconnaîtra comme légitime aucun gouvernement de transition imposé de l’extérieur à la Palestine. Téhéran a toujours défendu que la question palestinienne devait être résolue par les Palestiniens eux-mêmes. Le fait que Trump supervise un tel gouvernement conforterait l’Iran dans l’idée que «le but n’est pas la paix, mais une ingénierie politique en faveur d’Israël».

« Les actions de Trump sont en parfaite harmonie avec Israël »

Du point de vue iranien, Trump n’est pas une figure neutre. Il a transféré l’ambassade américaine à Jérusalem et a promu le « Deal du siècle ». Ses actions sont en parfaite harmonie avec la position d’Israël. Par conséquent, un gouvernement de Gaza établi sous son contrôle serait considéré comme une extension de l’occupation par d’autres moyens. En pratique, cela encouragerait l’Iran à renforcer son soutien aux groupes de résistance palestiniens. Si ces groupes sont désarmés, les Palestiniens perdront leur unique force de dissuasion. Cela inciterait l’Iran à compenser la situation par un soutien politique et matériel accru. Une telle démarche ne calmerait pas le conflit, mais approfondirait la tension. Du point de vue iranien, cela confirmerait que les États-Unis cherchent à imposer des solutions de l’extérieur, plutôt qu’à respecter le droit des peuples à l’autodétermination.

« La Palestine est une question de civilisation »

Comment voyez-vous l’avenir de la Palestine ?

À court terme, la situation n’est pas prometteuse. Il est probable que l’on assiste à des cessez-le-feu fragiles et à des initiatives internationales éphémères visant davantage à gérer qu’à résoudre la crise. Les pertes humaines demeureront lourdes et l’incertitude politique persistera. Cependant, à long terme, la question palestinienne n’est pas seulement un conflit territorial, mais une question historique et civilisationnelle. Même si les organisations sont affaiblies ou les dirigeants ciblés, l’idée de résistance ne peut être éradiquée. Chaque nouvelle génération hérite de la mémoire et de la cause. Ainsi, les tentatives d’éliminer la volonté palestinienne par le désarmement ou des gouvernements imposés échoueront à apporter la stabilité.

« L’affaiblissement de l’hégémonie unipolaire offre une opportunité aux Palestiniens »

Les changements mondiaux sont également importants. La montée de nouvelles puissances dans le Sud global et l’affaiblissement croissant de l’hégémonie unipolaire des États-Unis offrent aux Palestiniens plus d’opportunités de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Leur lutte est de plus en plus perçue comme faisant partie d’un mouvement plus large pour la multipolarité et la justice.

« Toute solution ignorant le droit des Palestiniens à l’autodétermination s’effondrera tôt ou tard »

L’avenir de la Palestine sera donc façonné par la coopération entre les acteurs palestiniens sur le terrain et les grandes transformations géopolitiques mondiales. Toute solution qui ignorerait le droit des Palestiniens à l’autodétermination finira tôt ou tard par s’effondrer, entraînant un nouveau cycle de crise. La véritable stabilité ne viendra que lorsque le peuple pourra décider lui-même de son destin.

12:01 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, palestine, levant, israël, iran, hamas, proche-orient, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 01 octobre 2025

Haaretz et le projet de Tony Blair pour Gaza

Haaretz et le projet de Tony Blair pour Gaza

Haaretz a révélé les grandes lignes du projet avancé par Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, visant à gérer la bande de Gaza après un éventuel cessez-le-feu.

"Le quotidien israélien Haaretz a révélé les grandes lignes du projet porté par Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, visant à gérer la bande de Gaza après un éventuel cessez-le-feu. Cette initiative, soutenue par Washington, prévoit la mise en place d’une structure transitoire baptisée "Autorité internationale intérimaire pour Gaza" (GITA), dotée d’un budget initial de 387,5 millions de dollars sur trois ans.

Le projet de Blair repose sur une architecture institutionnelle hiérarchisée. À son sommet, un conseil international composé de diplomates, d’investisseurs et de figures influentes issues du monde arabe et occidental. Ce conseil serait dirigé par Tony Blair en tant que plus haute autorité politique de l'entité. L'administration opérationnelle sur le terrain serait quant à elle assurée par des technocrates palestiniens, indépendants de toute affiliation partisane (ni Hamas, ni Fatah).

La mission de cette instance comprendrait la coordination sécuritaire, la rédaction de lois, la reconstruction et la gestion des affaires courantes. Trois structures sécuritaires distinctes seraient créées : une unité de protection rapprochée, une police civile neutre, et surtout une force internationale de stabilisation, chargée de la sécurité aux frontières, de la lutte contre le terrorisme et du contrôle des flux d’armes.

Les membres potentiels du conseil incluraient la diplomate onusienne Sigrid Kaag, l’homme d’affaires américain Marc Rowan, le milliardaire égyptien Naguib Sawiris, et AriyehLightstone, lié aux Accords d’Abraham. L’objectif affiché est de garantir ensuite une légitimité régionale par une représentation musulmane crédible, politiquement soutenue et économiquement influente.

La mise en œuvre de cette initiative se ferait en plusieurs étapes : d’abord depuis l’étranger (Al-Arich, Le Caire, Amman), puis avec une présence progressive à Gaza, à partir de la deuxième année. L'administration serait distincte de l’Autorité palestinienne (AP) mais travaillerait partiellement en concert avec elle. La transmission complète à l’AP est envisagée, mais aucun calendrier précis n’est avancé.

Toutefois, cette initiative se heurte à une forte opposition. Hamas a fermement rejeté toute implication de Tony Blair, qualifié de "personnalité indésirable", dénonçant son rôle historique dans la guerre en Irak et son absence totale de légitimité dans le contexte palestinien. Aucun canal officiel n’a, à ce jour, confirmé une proposition de cessez-le-feu impliquant ce plan.

La faisabilité d’un tel projet reste donc incertaine, tant en raison des tensions politiques que de la complexité sécuritaire sur le terrain. Si l’idée d’un mécanisme international de gestion peut répondre à des urgences humanitaires, sa légitimité et sa viabilité dépendent de son acceptation par les acteurs palestiniens eux-mêmes."

Analyses d' O. El Kachtoul, diplomate.

Lien https://www.linkedin.com/posts/othman-el-kachtoul-24b4743...

En savoir plus

Lien https://www.theguardian.com/world/2025/sep/25/washington-... " Washington soutient le projet de Tony Blair de diriger l'autorité de transition de Gaza"

Lien : https://img.haarets.co.il/bs/00000199-91d1-dc12-a5df-99db... - Haaretz publie un organigramme et décrit les fonctions projetées : conseil international, secrétariat exécutif, commissaires de supervision, etc. Ce schéma mentionne aussi des entités comme une autorité d’investissement (GIPEDA), une unité judiciaire, une police civile, etc..

11:52 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tony blair, gaza, palestine, actualité, levant, proche-orient, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 30 septembre 2025

Sarkozy, Kadhafi et la Chute de la Libye

Sarkozy, Kadhafi et la Chute de la Libye

par Nicholas Reed

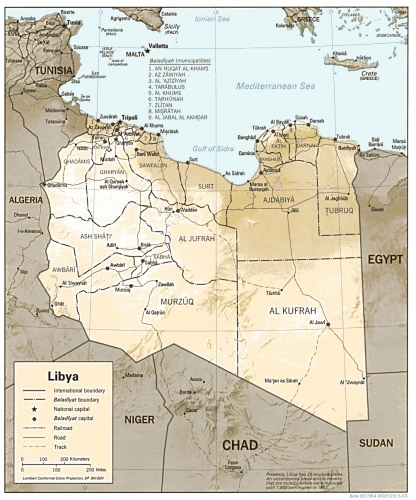

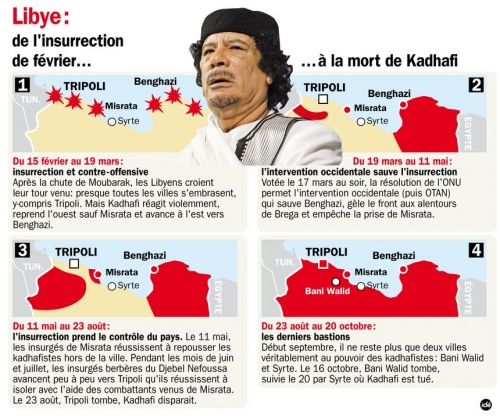

Nicholas Reed affirme que la condamnation à cinq ans de prison de Sarkozy met en lumière le système libyen d’achat d’influence en 2007, la précipitation de la France à briser le projet panafricain de Kadhafi en 2011, et un calcul néocolonial qui a détruit la Libye.

L’affaire pénale concernant l’ancien président français Sarkozy touche aux tensions historiques entre la Libye de Mouammar Kadhafi et les puissances occidentales, en particulier la France. Récemment, un tribunal de Paris a condamné Sarkozy à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs, une condamnation historique pour un ancien président français.

Les accusations ? Il s’agit d’allégations selon lesquelles le gouvernement libyen aurait détourné des millions d’euros (les estimations vont de 5 à 50 millions d’euros) vers la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007 afin de faciliter le rapprochement de la Libye avec l’Occident. Le rôle moteur de la France dans la destruction de la Libye fut ensuite motivé à la fois par la crainte géopolitique d’une Afrique renforcée et par la nécessité pour Sarkozy de dissimuler sa propre corruption. Lors de son procès du 25 septembre 2025, Sarkozy a déclaré aux journalistes qu’il était innocent. « Je ne m’excuserai pas pour quelque chose que je n’ai pas fait. » La peine de prison est immédiatement exécutoire; le juge a précisé que Sarkozy aurait peu de temps pour organiser ses affaires avant que le procureur ne l’invite à se rendre en prison. Les médias français ont indiqué que Sarkozy serait convoqué le 13 octobre pour être informé de la date de son incarcération. Ironie du sort, ce sera sept jours avant l’anniversaire de la mort de Kadhafi, qui eut lieu le 20 octobre 2011, alors que des avions de chasse français et des agents au sol furent directement complices de l’assassinat d’un chef d’État étranger.

La Libye, pays d’Afrique du Nord, fut jadis un leader continental. Elle a conduit le continent à former l’Union africaine en septembre 1999, initiative connue sous le nom de "Déclaration de Syrte". Des délégations de tout le continent affluèrent vers la ville côtière pour bâtir un nouvel avenir africain.

Au nord, la France regardait tout cela d’un œil envieux. Depuis 1969, la Libye était une épine dans le pied des puissances coloniales européennes. La Libye soutenait des mouvements de libération sur le continent africain et au-delà. Le renversement du gouvernement révolutionnaire de Mouammar Kadhafi était un rêve de longue date des puissances occidentales. Le « Guide » Mouammar Kadhafi n’a cessé de mettre le doigt sur les plaies de l’Occident colonial, que ce soit en soutenant des groupes tels que l’Armée républicaine irlandaise ou en s’opposant à l’apartheid à Gaza et en Afrique du Sud. Nelson Mandela a salué la Libye comme un pays-leader panafricain, expliquant que son soutien avait été crucial pour la réussite du mouvement anti-apartheid sud-africain. De nombreux pays africains voyaient en la Libye non seulement un leader, mais aussi une force stabilisatrice, y compris dans l’Afrique dite francophone.

Lorsque la Libye connut sa Révolution d’Al-Fateh en 1969, connue comme le coup d’État sans effusion de sang de Kadhafi, elle était l’un des pays les plus pauvres du monde. En peu de temps, le gouvernement révolutionnaire de Kadhafi fit du pays une oasis, grâce notamment à d’importantes réserves pétrolières nationales et à la politique avisée de son leader. La Libye fut en effet le premier pays au monde à détenir une participation majoritaire dans sa propre production pétrolière, ce qui inquiétait les puissances coloniales. Au 20ème siècle, les ambitions révolutionnaires de la Libye furent largement protégées grâce à diverses amitiés internationales, notamment avec l’URSS, la Chine de Mao et plusieurs pays du tiers-monde. Cependant, après l’effondrement de l’URSS, de nombreux pays durent s’adapter à la nouvelle ère unipolaire.

La Jamahiriya de Kadhafi, ou État des masses, ne fit pas exception. Après des décennies de sanctions, la Libye aspirait à rejoindre la nouvelle « communauté internationale ». Elle abandonna en 2003 son programme d’armes de destruction massive, cédant aussi à la pression pour régler la tristement célèbre affaire de Lockerbie. De plus, Kadhafi accepta de commencer à faire passer l’économie planifiée de la Libye à une économie de marché. Mais il devint rapidement évident pour tous que ces changements n’étaient qu’un vernis et que le colonel Kadhafi n’avait pas oublié son anticolonialisme. Sa tactique changea seulement: au lieu de financer des mouvements de libération, Kadhafi investit massivement dans le continent, finançant par exemple le premier satellite africain en 2008, ce qui permit au continent d’économiser un total de 500 millions de dollars par an, une somme qui jusqu’alors allait aux compagnies de télécommunications européennes.

Kadhafi voulait renforcer l’Afrique en utilisant la toute nouvelle Union africaine (UA) comme moteur de projets d’intégration. Ces projets de libération étaient vus d’un bon œil en Europe – jusqu’à ce que l’UA commence à réussir. Le plus connu fut bien sûr la monnaie unique continentale prévue, le dinar africain adossé à l’or, un projet que la France surveillait de près, craignant que ses territoires néocoloniaux d’Afrique de l’Ouest ne lui échappent. Cela fut révélé par WikiLeaks dans les célèbres e-mails de Clinton. Le président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, s’est dit enthousiaste à l’idée de détruire la Libye, affirmant que les plans de Kadhafi pour l’Union africaine étaient une menace directe pour les intérêts français et américains. La France craignait notamment que la Libye supplante la France comme puissance dominante en Afrique du Nord, alors qu’elle finançait déjà des infrastructures, jouait un rôle dans les conflits armés et entretenait des liens bilatéraux fructueux. Toutefois, la question demeure: pourquoi le gouvernement libyen a-t-il financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ?

La question de l’ingérence électorale reste un sujet polémique, quelle que soit la position que l'on adopte. Dans le cas de Sarkozy, cependant, les allégations paraissent fondées. Depuis près de vingt ans, Sarkozy fait face à des accusations et à des procès à ce sujet. L’affaire de septembre 2025 est la dernière en date, où il a officiellement écopé de cinq ans de prison. Sarkozy est accusé d’avoir accepté des millions d’euros du gouvernement libyen — un montant non précisé, entre 5 et 50 millions d’euros. L’accusation suggère que ce financement visait à inciter la France à aider la Libye à se rapprocher de l’Occident. Mais selon le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam, les raisons sont bien plus profondes.

Saïf al-Islam Kadhafi n’a jamais caché sa déception envers Nicolas Sarkozy. Au début des bombardements de l’OTAN en 2011, Saïf Kadhafi avait accordé une interview à Euronews où il déclara ironiquement que « ce clown devait rendre l’argent au peuple libyen ». Saïf Kadhafi affirma qu’il avait personnellement surveillé certaines des valises remises aux responsables français. Lors du procès, Saïf Kadhafi était prêt à fournir des preuves audio et des témoins. Plus tard, en 2018, il a rédigé un témoignage sous serment à destination des enquêteurs français. Dans une interview exclusive à RIF en 2025, Saïf Kadhafi a confirmé une nouvelle fois les faits. Il a déclaré que Sarkozy avait tenté de faire pression sur lui au sujet de ces preuves. La première tentative aurait eu lieu en 2021 par l’intermédiaire de la consultante parisienne Souha al-Bedri, qui lui aurait demandé de nier tout soutien libyen à la campagne de Sarkozy en échange d’une aide pour résoudre son dossier devant la CPI, où il est toujours recherché. L’accord en coulisses entre les gouvernements libyen et français demeure mystérieux. Cependant, les actions des deux parties témoignent d’un rapprochement avec l’Occident. Était-ce de la naïveté ? Ou un pragmatisme désespéré ?

Moussa Ibrahim (photo), ancien porte-parole du gouvernement libyen, s’est exprimé à de nombreuses reprises sur Russia Today (RT) concernant la Libye. Dans une interview à Going Underground en 2019, Moussa déclara que le gouvernement Kadhafi souhaitait maintenir le front occidental calme afin de pouvoir se concentrer sur le continent africain. Le financement de Sarkozy par la Libye était-il l’un de ces coups d’échecs énigmatiques ? Une tentative de pacification ? En effet, après l’élection de Sarkozy, il a assoupli plusieurs procédures judiciaires visant des responsables libyens accusés de soutenir le terrorisme d’État. De plus, les sanctions ont été levées et de nouveaux liens bilatéraux ont été établis. Ce climat de pacification a donné à Kadhafi l’espace nécessaire pour développer ses projets de libération. Dans son interview à Going Underground, Ibrahim confia avec amertume :

Nous n’avons pas eu assez de temps pour renforcer nos capacités. Si la conspiration de 2011 avait été retardée… ne serait-ce que de cinq ans… nous aurions été bien plus forts. Nous aurions eu de solides alliances, une économie robuste et nos frères africains derrière nous. Mais l’Occident a compris nos faiblesses. Voilà pourquoi ils sont intervenus à ce moment-là [en 2011].

Kadhafi avait temporairement apprivoisé le coq français, mais la laisse était trop fine. La réputation de la France en Afrique demeure exécrable à ce jour. Sarkozy a enfin été condamné cette année, mais pas pour son véritable crime. Le vrai crime dont Sarkozy n’a pas eu à répondre est la destruction de la Libye. La France fut le premier pays à envoyer des avions de chasse en Afrique du Nord. Était-ce pour couvrir la corruption personnelle de Sarkozy ? De fait, Sarkozy avait un intérêt personnel dans cette guerre contre la Libye. Pourtant, les intérêts géopolitiques de la France étaient majeurs. Tout le monde savait que la puissance croissante de la Libye en Afrique était une étincelle qui pouvait s’étendre rapidement. Sarkozy ne paiera peut-être pas pour ses crimes en prison, mais il restera une note de bas de page, une note sanglante et insignifiante.

La Libye n’oubliera pas.

14:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, nicolas sarkozy, france, libye, europe, affaires européennes, afrique, affaires africaines, afrique du nord, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 28 septembre 2025

Accords en Égypte favorables à la Russie “isolée” selon les médias italiens et occidentaux

Accords en Égypte favorables à la Russie “isolée” selon les médias italiens et occidentaux

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/accordi-in-egitto-per-la-russia...

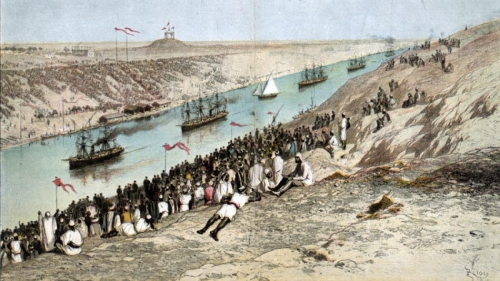

Eh oui, les journalistes italiens politiquement corrects ont vraiment raison lorsqu’ils nous expliquent, un jour sur deux, que Poutine a désormais perdu la guerre et que la Russie est totalement isolée. Mais comme à Moscou ils ne semblent pas en être conscients, ils continuent à conclure des accords avec d’autres pays qui n’ont pas compris en quoi consiste cet isolement russe. Ainsi, Poutine et l’Égyptien al-Sissi ont signé un accord pour renforcer la zone industrielle russe au sein de la Zone Économique du Canal de Suez.

Les entreprises moscovites bénéficieront d’avantages fiscaux et douaniers pendant 49 ans. Une initiative russo-égyptienne qui stimulera la production locale et augmentera les échanges commerciaux entre les deux pays. Mais Moscou entend également utiliser la zone comme un hub pour les échanges avec tout le Moyen-Orient et l’Afrique.

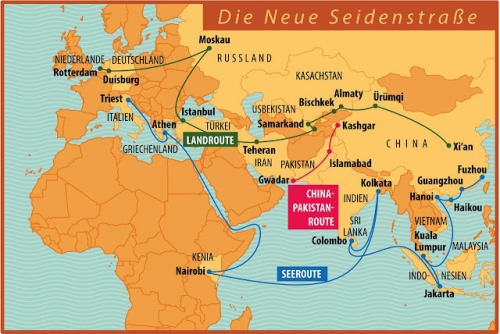

Dans la zone du canal, la Russie n’est pas seule. Des investissements chinois sont arrivés dans le cadre du projet de la Nouvelle Route de la Soie (celui que Giorgia Meloni a si intelligemment annulé), ainsi que ceux des Émirats et de l’Arabie Saoudite pour renforcer les ports et la logistique.

Le projet devrait, entre autres, favoriser l’intégration de l’économie égyptienne à celle des BRICS. Et bien sûr, il vise aussi à accroître encore davantage les échanges entre la Russie et l’Égypte. Au premier semestre de cette année, les exportations russes vers le pays méditerranéen ont augmenté de 21 % et les importations de produits égyptiens de 30%. Pour la Russie, opérer dans la zone industrielle signifie avoir accès à plus de 70 marchés grâce aux accords de libre-échange égyptiens. Pas mal pour un pays “isolé”...

10:09 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, égypte, canal de suez, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 11 septembre 2025

La révolution fiscale grecque: zéro impôt pour les familles et les jeunes

La révolution fiscale grecque: zéro impôt pour les familles et les jeunes

Athènes. La Hongrie du Premier ministre Orbán n'est pas le seul pays à démontrer que le déclin démographique n'est pas une fatalité: un État responsable peut tout à fait prendre des mesures politiques actives pour y remédier. Le gouvernement conservateur grec de Kyriakos Mitsotakis vient d'adopter un vaste programme d'allègements fiscaux d'un montant de 1,6 milliard d'euros. À partir de janvier 2026, ce sont surtout les familles avec enfants, les jeunes actifs et les propriétaires qui en bénéficieront.

La mesure phare est une réduction radicale de l'impôt sur le revenu pour les ménages avec enfants. Pour les revenus compris entre 10.000 et 20.000 euros, le taux diminue en fonction du nombre d'enfants: il passe à 18% (un enfant), 16% (deux enfants), 9% (trois enfants) et 0% (à partir de quatre enfants). Le gouvernement estime qu'une famille avec trois enfants et un revenu annuel de 20.000 euros bénéficiera d'un allègement fiscal de 1300 euros, et que pour quatre enfants, l'économie réalisée s'élèvera à 1680 euros.

À l'avenir, les jeunes actifs de moins de 25 ans bénéficieront d'un taux zéro jusqu'à un revenu de 20.000 euros. Dans la tranche d'âge des 26 à 30 ans, le taux d'imposition pour cette tranche de revenus sera ramené à 9%.

De plus, les taux d'imposition sur le revenu baisseront de 2% dans presque toutes les tranches. Une tranche intermédiaire de 39% sera introduite pour les revenus compris entre 40.000 et 60.000 euros.

Les propriétaires bénéficieront d'une réduction de l'impôt sur les revenus locatifs, qui passera de 35% à 25% pour les revenus compris entre 12.000 et 24.000 euros. L'impôt foncier ENFIA sera réduit de moitié à partir de 2026 pour les villages comptant jusqu'à 1500 habitants, puis supprimé complètement en 2027.

Selon les informations fournies par le gouvernement, plus de quatre millions de contribuables bénéficieront de cette réforme. Le coût annuel de 1,6 milliard d'euros devrait être couvert par une augmentation des recettes et l'excédent primaire existant. La réforme devrait être mise en œuvre sans nouveaux emprunts et en conformité avec les exigences fiscales européennes (mü).

Source: Zu erst, Sept. 2025.

17:48 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fiscalité, actualité, europe, grèce, méditerranée, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 août 2025

La Turquie défie la Grèce et Chypre en bloquant des projets clés en Méditerranée orientale

La Turquie défie la Grèce et Chypre en bloquant des projets clés en Méditerranée orientale

Par Tasos Kokkinidis

Source: https://www.defenddemocracy.press/turkey-challenges-greec...

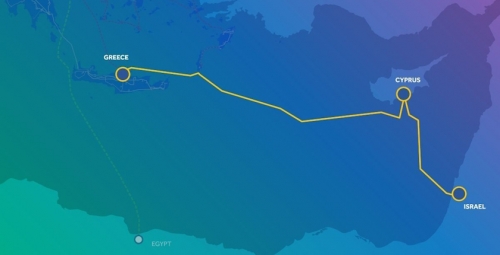

La Turquie intensifie ses efforts pour faire obstacle à des projets d'infrastructure clés impliquant la Grèce et Chypre en Méditerranée orientale, notamment le Great Sea Interconnector (GSI) et l'East to Med Data Corridor (EMC). Ankara tire parti de sa revendication sur le « plateau continental turc » pour créer des obstacles géopolitiques qui compromettent la viabilité des projets et entraînent des retards importants.

Les projets GSI et EMC créent un nouvel axe de connectivité reliant la Grèce, Chypre, Israël et l'Arabie saoudite à l'Europe. La Turquie considère ces initiatives comme une tentative de la contourner et de réduire son influence régionale.

La semaine dernière, Ankara a suspendu les travaux d'étude pour l'EMC. Des sources turques proches de la défense ont confirmé que le navire de recherche battant pavillon de Gibraltar, le Fugro Gauss, avait été intercepté pour avoir opéré sans autorisation dans des eaux que Ankara revendique comme faisant partie de son plateau continental. Le navire effectuait des études pour l'EMC, un projet de câble à fibre optique reliant Israël à la France via Chypre et la Grèce.

La rhétorique et les tactiques de la Turquie sont calquées sur celles utilisées contre le GSI. La Turquie s'est opposée à plusieurs reprises à ce projet, des sources du ministère turc de la Défense qualifiant les activités prévues de « provocatrices » et accusant la Grèce et Chypre de les poursuivre sans le consentement de la Turquie. Ces sources ont ajouté que ces efforts, motivés par ce qu'elles ont qualifié d'« ambitions maximalistes », sont mal conçus et ne disposent pas des ressources nécessaires.

Cela démontre une stratégie cohérente visant à entraver toute infrastructure qui contourne la Turquie, qu'il s'agisse d'énergie ou de télécommunications. La participation d'un consortium dirigé par Saudi Telecom et la Public Power Corporation (PPC) grecque souligne la volonté de la Turquie de faire pression sur les pays tiers qui collaborent avec la Grèce et Chypre.

Les actions de la Turquie s'inscrivent dans le cadre d'une doctrine plus large, celle de la « patrie bleue » (Mavi Vatan), une politique maritime qui revendique de vastes zones de la Méditerranée orientale. En émettant des contre-avis NAVTEX et en déployant des forces navales et aériennes, la Turquie vise à empêcher les études des fonds marins et la construction de projets qui ne l'incluent pas ou ne lui profitent pas.

La Turquie n'est pas signataire de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), qui définit les modalités de délimitation des zones économiques exclusives (ZEE). Elle soutient que des îles telles que la Crète, Kasos et Karpathos n'ont pas droit à un plateau continental complet, contestant la ligne médiane entre ces îles grecques et le continent anatolien.

En créant de l'instabilité et de l'incertitude, Ankara cherche à faire pression sur ces pays et les acteurs internationaux pour qu'ils l'incluent dans leurs futurs projets ou négociations, se positionnant ainsi comme un acteur régional clé.

Le GSI : la Turquie harcèle la Grèce et Chypre

Le GSI est un projet ambitieux visant à créer un câble électrique sous-marin reliant les réseaux électriques de la Grèce (via la Crète), de Chypre et d'Israël. Il est considéré comme un projet d'intérêt commun (PIC) par l'Union européenne, qui a fourni un financement substantiel (environ 657 millions d'euros) pour mettre fin à l'isolement énergétique de Chypre et de la Crète.

La première phase du projet, qui relie la Crète et Chypre, a démarré, et la fabrication de certains câbles est en cours par la société française Nexans. Cependant, les tensions géopolitiques ont entraîné le gel des études depuis juillet 2024. Le harcèlement naval des navires de recherche par la Turquie est l'une des principales raisons du gel des études des fonds marins.

Le gouvernement chypriote et son autorité de régulation de l'énergie, la CERA, ont hésité à accorder les autorisations financières et réglementaires nécessaires, invoquant les risques géopolitiques et une charge potentielle pour les consommateurs. Cela a été une source de tension avec la Grèce et l'UE.

Le fabricant de câbles Nexans s'est déclaré prêt à réaffecter ses ressources et les câbles fabriqués à d'autres projets si le GSI continue à faire face à des retards et à des incertitudes. Cette déclaration, bien que formulée avec prudence, témoigne de la patience limitée de l'entreprise et fait pression sur les parties prenantes pour qu'elles résolvent les problèmes.

La Grèce a fermement déclaré que le projet allait se poursuivre, mais a gardé secret le calendrier de reprise des opérations de recherche sous la pression croissante de la Turquie.

Le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, a reconnu l'incertitude qui entoure le calendrier de reprise des recherches, déclarant lors du Forum de Delphes au début de l'année : « Les recherches et la pose des câbles reprendront au moment opportun. Il n'y a jamais eu de date fixe pour cela. Nous procéderons comme nécessaire, lorsque le moment sera venu. »

17:49 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, actualité, europe, grèce, chypre, turquie, méditerranée, câbles sous-marins, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 08 juillet 2025

Attaques contre des navires concernant la Russie témoignent d’une coopération britannico-ukrainienne

Attaques contre des navires concernant la Russie témoignent d’une coopération britannico-ukrainienne

Source: https://dissident.one/aanvallen-op-schepen-met-betrekking...

Il semble que les attaques contre des navires liés à la Russie se produisent désormais de manière régulière, écrit Moon of Alabama :

Une explosion a frappé le pétrolier Vilamoura, qui naviguait sous drapeau des Îles Marshall et transportait environ un million de barils de pétrole brut, au large des côtes de la Libye, selon l’opérateur grec TMS Tankers. – Greek City Times, 1er juillet 2025

Suite à l’explosion, la salle des machines a été submergée, rendant le navire inutilisable. TMS Tankers a indiqué que le navire, qui se dirigeait, depuis Zueitina, en Libye, vers Gibraltar, sera probablement remorqué vers la Grèce mardi ou mercredi. La cause de l’explosion reste inconnue.

La société de sécurité Vanguard a évoqué vendredi la possibilité que le Vilamoura ait été touché par une mine, mais a précisé que les autorités n’avaient encore rien confirmé.

L’exploitant s’est distancié des spéculations selon lesquelles le navire aurait été la cible de saboteurs.

Selon le Financial Times, il s’agit au moins du cinquième pétrolier (dûment archivé), cette année, à avoir été victime d’explosions:

"Une série d’attaques mystérieuses avec des mines de type limpet contre des pétroliers a ébranlé le monde maritime. On spécule que ces explosions font partie d’une campagne de sabotage soutenue par un État".

Cinq navires ont été touchés par des explosions délibérées cette année. Le dernier incident s’est produit la semaine dernière, lorsque la salle des machines du pétrolier grec Vilamoura a été submergée alors qu’il naviguait au large de la Libye.

Quelques semaines après les attaques, tous les navires ont accosté dans des ports russes. Certains experts en sécurité suggèrent donc que l’Ukraine aurait été impliquée dans ces explosions.

Le rapport du FT ne mentionne toutefois pas le cas d'un navire de fret russe qui aurait été attaqué à l'aide d'explosifs fin 2024 et aurait coulé:

"L'exploitant russe d’un cargo, qui a coulé en Méditerranée entre l’Espagne et l’Algérie, a déclaré jeudi que le navire avait été frappé par une série d’explosions dues à du sabotage".

"Oboronlogistica, une entreprise d’État qui exploitait le cargo Ursa Major, a indiqué que le navire avait été détruit par trois explosions puissantes juste au-dessus de la ligne de flottaison. Selon l’entreprise, le navire a coulé à cause d’une "attaque terroriste"".

Dans un communiqué de l’agence de presse d’État russe RIA Novosti, l’entreprise a indiqué que les explosions avaient laissé un trou, côté tribord du navire, et que la salle des machines avait été envahie par une fumée épaisse, empêchant l’équipage d’y pénétrer. Elle a ajouté que les dommages à la salle des machines rendaient impossible l’activation des pompes et le maintien de la flottabilité du navire.

L’entreprise a rapporté que le navire, l’un des plus grands cargos russes, avait quitté Saint-Pétersbourg et transportait deux grues lourdes et d’autres équipements vers le port de Vladivostok, sur la côte est de la Russie.

Tous ces attaques semblent avoir été menées à l'aide de mines limpet magnétiques. Ces mines sont fixées sur la coque d’un navire lorsqu’il est à l’ancre ou amarré. Elles peuvent être déclenchées par un minuteur ou un signal radio.

La campagne contre ces navires liés à la Russie pourrait être une opération ukrainienne. Mais je serais surpris si les Britanniques n’y étaient pas impliqués.

L'Ukraine n’est pas connue pour avoir un accès aisé aux ports de la Méditerranée et pour ses spécialistes qualifiés en plongée. Le British Special Boat Service (SBS), en revanche, l'est :

"Le SBS dispose d’une sous-unité spécialisée dans la manipulation de véhicules transportant des nageurs (SDV), mieux connue sous le nom d'unités SDV.

Ces véhicules, lancés depuis des sous-marins, sont idéaux pour installer des mines limpet sur la coque des navires, sans éveiller la suspicion.

Le Royaume-Uni a participé à la planification de l’attaque ukrainienne à Kursk. Il a été impliqué dans plusieurs opérations de sabotage menées par le service de renseignement militaire ukrainien sur le territoire russe. Des soldats britanniques meurent sur le front en Ukraine.

Lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des opérations de sabotage contre des navires, les unités antiterroristes russes doivent prêter toute leur attention à d'éventuels acteurs britanniques plutôt qu’ukrainiens.

16:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, piraterie, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 juin 2025

L’île de Chypre, point stratégique pour l’équilibre en Méditerranée

L’île de Chypre, point stratégique pour l’équilibre en Méditerranée

Il y a eu une évolution du statu quo chypriote, car le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan ont enfin officiellement reconnu la République (grecque) de Chypre, y ouvrant leurs propres ambassades.

par Giorgio Arconte

Source: https://www.barbadillo.it/121708-globalia-lisola-di-cipro...

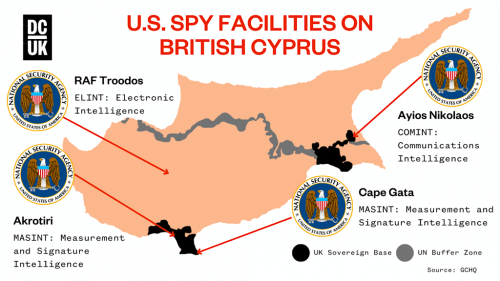

Une cartographie de Limes sur les divisions à Chypre:

Bien que l’on en parle peu, sauf lorsque l'on évoque de magnifiques vacances et rarement pour des questions financières, Chypre est une île stratégique dans les scénarios géopolitiques, non seulement en raison de sa position privilégiée en Méditerranée orientale qui en a déjà fait un carrefour riche en cultures et un point de rencontre entre Orient et Occident. L’histoire de Chypre a été marquée par de nombreux conflits jusqu’à la seconde moitié du 20ème siècle, lorsque l’île a été divisée en deux États. Moins connu est le fait que la partition est en réalité une division en trois zones: en plus du mur à Nicosie qui sépare la partie grecque de la partie turque, existent aussi deux portions méridionales du territoire occupées par les Britanniques qui y disposent de bases militaires. La question chypriote reste donc l’un des problèmes les plus complexes et irrésolus en Méditerranée, impliquant directement l’Union Européenne.

Au cours des derniers mois, le statu quo à Chypre a évolué, car le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan ont enfin reconnu officiellement la République (grecque) de Chypre, y ouvrant ainsi leurs propres ambassades. La nouvelle est passée inaperçue mais elle a une grande valeur géopolitique, car ces trois pays font partie de l’Organisation des États turcs (OET) et relèvent du « Grand Turan », c’est-à-dire du rêve turc de réunir tous les peuples turcs. La Turquie n’a pas commenté cette décision, mais il est difficile d’imaginer qu’Erdogan et son entourage néo-ottoman aient digéré cette décision, probablement induite par l’UE. Il semble que la décision des trois pays d’Asie centrale de reconnaître la Chypre grecque, et de condamner la Turquie en tant que puissance occupante, soit le fruit d’une série d’investissements européens d’environ 12 milliards d’euros à utiliser dans divers secteurs. Il ne faut pas se faire d’illusions : les technocrates européens ne prennent pas à cœur les racines grecques et chrétiennes de l’Europe, leur ingérence étant motivée par le besoin de renforcer les liens avec des pays riches en uranium et en pétrole, ce qui pourrait aussi expliquer la non-réaction d’Ankara.

Malgré la complexification croissante du contexte mondial et l’apparition de nouveaux conflits, la Turquie a su jouer habilement, en étendant notamment sa présence militaire jusqu’en Afrique, notamment sur la côte libyenne, ainsi qu’au niveau économique, en se positionnant comme un nouveau hub logistique et énergétique stratégique pour l’Occident. La recherche européenne de ressources supplémentaires et de diversification favorise cette perspective turque, qui doit toutefois adopter une attitude diplomatique équilibrée et mesurée, parfois contradictoire mais toujours stratégique pour ses intérêts nationaux, comme dans le cas de la reconnaissance de la Chypre grecque par les trois « états ». Les investissements de Bruxelles devront forcément passer aussi par Ankara, et dans une période de crise économique comme celle que traverse la Turquie, cela représente plutôt une opportunité qu'une contrariété conflictuelle.

La Turquie n’est donc qu' « égratignée » mais non pas affaiblie, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’Italie, car comme le disait D’Alema : « L’Italie, c’est la Méditerranée ou ce n’est rien. » La Turquie est désormais notre voisine en Libye et nous évince pratiquement des Balkans, régions qui devraient être sous notre influence stratégique mais où notre présence diminue progressivement au profit de la Turquie (mais aussi de la Russie en Libye et de la Chine dans les Balkans). Pourtant, il n’y a aucun signe de réaction : au contraire, la société turque Baykar (active dans la technologie et la défense) a récemment acquis Piaggio Aerospace et a signé un accord de coopération avec Leonardo, une entreprise italienne. Des signaux inquiétants.

11:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chypre, méditerranée, europe, affaires européennes, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 12 avril 2025

Avec le soutien de Trump, le Maroc devient un pôle industriel de la Méditerranée

Avec le soutien de Trump, le Maroc devient un pôle industriel de la Méditerranée

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/con-il-sostegno-di-trump-il-mar...

Le plan Mattei ? Il fonctionnera dans le sens opposé à celui prévu et aura pour principal protagoniste le Maroc. Un coup astucieux de Trump qui démontre ainsi que l'un de ses principaux objectifs est la destruction de l'économie européenne, ainsi que celle de la Chine. C'est pourquoi le Maroc est soumis aux droits de douane les plus bas, afin d'attirer les investissements européens et la délocalisation des entreprises du vieux continent.

Ce sont principalement les entreprises de l'Europe méditerranéenne qui seront poussées vers Rabat et ses environs. Donc celle de l'Italie, de la France, de l'Espagne. Le choix du Maroc comme lieu d'implantation n'est certainement pas une nouveauté, mais l'introduction de droits de douane différents entre les pays méditerranéens favorisera, bien sûr, le pays nord-africain qui ne connait pas de problèmes particuliers d'ordre public, d'intégrisme ou d'alliances dangereuses. Main-d'œuvre moins coûteuse, droits de douane inférieurs pour accéder au marché américain.

Et, par conséquent, une concurrence gagnante par rapport à une Europe qui n'a pas investi suffisamment pour être à la pointe de l'industrie mondiale et qui a trop exploité ses travailleurs pour avoir un marché intérieur capable d'absorber des produits trop coûteux.

Sans oublier les relations internationales. L'Europe s'est enfermée dans sa forteresse, laissant à l'extérieur tout le monde qui ne faisait pas partie d'un Occident auto-référentiel, dépourvu d'élan. Un Occident qui maintenant se divise de l'intérieur, dont les composantes se trahissent mutuellement.

Et le Maroc est prêt à en profiter. Face au renoncement italien à jouer un rôle dans la Méditerranée, il est inévitable que d'autres acteurs émergent. De la Turquie au Maroc, la rive Sud prend la tête de toute la zone.

19:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droits de douane, tarifsdouaniers, maros, afrique du nord, afrique, méditerranée, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 septembre 2024

Choses de Turquie et... d'Egypte

Choses de Turquie et... d'Egypte

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/cose-turche-ed-egiziane/

Le président égyptien, Abdel Fattah al Sisi, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, se sont rencontrés pour la première fois à Doha, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football. La photo diffusée après cette poignée de main historique montre également l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, à côté des deux chefs d'État. On ne sait pas encore si la poignée de main sera suivie d'une rencontre officielle. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi, qui s'est adressé à Agenzia Nova, « Erdogan a été le premier à serrer la main ». Les relations entre l'Égypte et la Turquie ont connu une phase de gel diplomatique juste après l'arrivée d'Al Sisi à la présidence, en raison de divergences sur les Frères musulmans, interdits par le Caire. Les tensions se sont également intensifiées en raison d'intérêts divergents dans les secteurs énergétiques et régionaux, principalement en Libye et en Éthiopie. Il convient toutefois de noter que des réunions entre diplomates et entre agents de renseignement de haut niveau ont eu lieu au cours de l'année écoulée.

Alors... la nouvelle, à peine soulignée dans notre presse, mais publiée dans Èlecto, est assez simple. En apparence, du moins.

Al Sisi, le chef de l'État égyptien, ou, si vous préférez, le maître de l'Égypte, est allé rencontrer Erdogan. Le président turc.

Et tous deux ont commencé à tisser de nouvelles relations, tant économiques que politiques, entre leurs pays.

Comme je l'ai dit, une nouvelle « simple ». A tel point qu'elle est passée presque inaperçue dans nos médias. Et pourtant, il n'en est rien. Au contraire, ce qui se passe entre la Turquie et l'Egypte mérite beaucoup plus d'attention. Tant pour l'événement lui-même que parce qu'il représente un nouveau paradigme.

En effet, la Turquie et l'Égypte ont longtemps eu des attitudes divergentes dans les alignements internationaux. Le Caire était hégémonisé par l'influence française et Ankara était étroitement lié à des positions proches des Frères musulmans, qu'Al Sisi a brutalement évincés du pouvoir. Une relation complexe, donc. Intrinsèque et difficile à cerner.

Et pourtant, malgré le fait que les alignements internationaux tendent à les maintenir divisés et en conflit, les deux pays semblent être en net rapprochement. En effet, ils semblent définitivement être les porte-drapeaux d'une nouvelle conception de la géopolitique du Moyen-Orient.

Et cela, bien sûr, change, voire bouleverse bien des certitudes, paresseuses, sur l'échiquier mondial.

Au-delà de toute évaluation plus spécifique, le dialogue ouvert, sans préavis particulier, entre Ankara et Le Caire, nous dit clairement une chose.

Les schémas avec lesquels nous sommes habitués à interpréter la réalité politique mondiale sont désormais à bout de souffle. En fait, ils sont complètement usés. Et de nouveaux agrégats et systèmes d'alliances sont en train de se créer, dont l'Europe, notre vieille Europe fatiguée, n'a pratiquement pas conscience.

Et c'est, comme je l'ai dit, un paradigme. Ou plutôt un exemple - extrêmement clair, si vous voulez bien le voir - de ce qui se passe sur la scène internationale. Un paradigme extrêmement intéressant et, inévitablement, inquiétant. Pour nous... ou plutôt pour certaines élites européennes, ou soi-disant telles, qui sont de plus en plus autoréférentielles. Et incapables de voir la réalité.

Les schémas sur lesquels le monde a été fondé - pendant très longtemps - sont aujourd'hui obsolètes. Et ce que, peut-être par paresse mentale, nous avons l'habitude d'appeler l'Occident est en train de perdre complètement sa primauté. Sa pertinence.

Et le monde, aujourd'hui, se révèle une fois de plus beaucoup, beaucoup plus complexe que ce que conçoivent paresseusement les soi-disant élites occidentales. Elles continuent, imperturbables, à prétendre dicter leurs lois, de plus en plus déconnectées de la réalité. Tandis que le reste du monde, ou plutôt ses quatre cinquièmes, regarde autour de lui. De plus en plus libre dans ses choix et ses actions.

L'autoréférence, le repli sur le nombril du soi-disant Occident, est en fait une pathologie. Une forme d'aveuglement qui l'empêche de comprendre ce qui s'est passé. Et surtout ce qui se passe autour de lui.

Et c'est, en fait, une très grave perte de centralité, un retour à une dimension à laquelle il n'est plus habitué. Depuis trop longtemps.

Une dimension, certes, dans laquelle il pourrait encore jouer un rôle important. Mais un rôle inhibé, voire rendu impossible par l'incapacité de voir les choses. De regarder la réalité.

Comment, sur le plan international, les autres puissances évoluent. Les grandes, comme la Chine et la Russie. Et les moyennes, comme, dans le cas présent, la Turquie et l'Égypte.

Cela rend difficile, voire impossible, pour l'Occident, en particulier pour l'Europe, de concevoir un nouveau rôle important pour lui-même dans le Grand Jeu.

Cela devient le signal clair et révélateur d'une décadence sans fin. Cet Occident est suffisant et ses manières de penser sont essentiellement obtuses.

20:41 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, méditerranée, turquie, égypte, proche-orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 03 juillet 2024

Le nationalisme corse entre dans le 21ème siècle

Le nationalisme corse entre dans le 21ème siècle

Peter W. Logghe

Source : Nieuwsbrief Knooppunt Delta, no 191, juin 2024

La plupart d'entre nous connaissent la Corse comme un merveilleux pays de vacances, avec des montagnes, des plages et une population originale et agréable. Beaucoup d'entre nous connaissent certainement le nom de Pasquale Paoli, le père de la nation corse, un homme qui a joué un rôle crucial dans l'indépendance et dans la création de la première nation corse moderne. Un inspirateur, dit-on, de George Washington lors de la fondation des Etats-Unis. Un homme à l'aube du nationalisme corse.

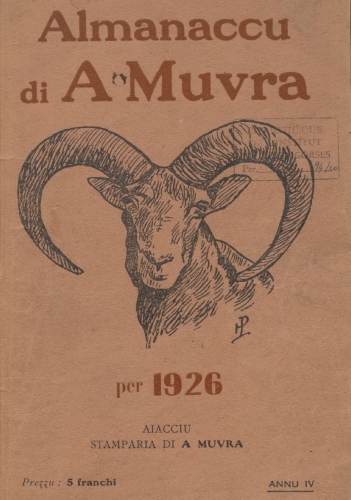

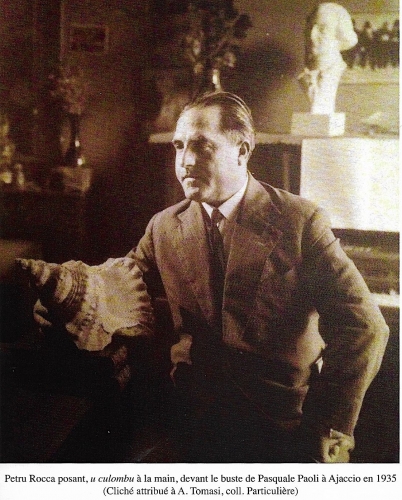

Le nationalisme corse de la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale peut être comparé au nationalisme flamand : conservateur, catholique, de droite. Le nationalisme corse s'incarne dans un mouvement comme A Muvra, avec son leader Petru Rocca. Ce dernier est condamné après la Seconde Guerre mondiale, déchu de tous ses droits, pour avoir prétendument mis en danger la "sécurité de l'Etat français". Le mouvement semble avoir été "brûlé". Le parallèle avec la Flandre est frappant.

Dans les années 1960, on assiste à une renaissance du mouvement, avec le CEDIC (Comité d'études et de défense des intérêts de la Corse), avec Max Simeoni, entre autres. Ce n'était pas un parti, mais un mouvement qui essayait de convaincre la gauche et la droite d'une solution fédéraliste pour la Corse - en élargissant le soutien au fédéralisme, en quelque sorte. Ce mouvement n'a pas réussi à s'imposer.

Dans les années 1960, on assiste à une renaissance du mouvement, avec le CEDIC (Comité d'études et de défense des intérêts de la Corse), avec Max Simeoni, entre autres. Ce n'était pas un parti, mais un mouvement qui essayait de convaincre la gauche et la droite d'une solution fédéraliste pour la Corse - en élargissant le soutien au fédéralisme, en quelque sorte. Ce mouvement n'a pas réussi à s'imposer.

Dans les années qui suivent, la stratégie change et les nationalistes corses mettent en place un mouvement nationaliste, notamment avec l'ARC, et radicalisent la lutte nationaliste notamment avec la fondation du FLNC (ou Fronte di liberazione naziunale corsu). Si la base du mouvement reste assez conservatrice, une tendance gauchiste et tiers-mondiste, d'orientation marxiste-léniniste, en constitue peu à peu le socle idéologique. Bien qu'il flirte - extérieurement du moins - avec la gauche et l'extrême-gauche, il y a toujours eu une minorité active de militants de droite en Corse. Malgré d'assez bons résultats électoraux (jusqu'à environ 25% des voix en Corse en 1992), le mouvement nationaliste a sombré dans une lutte fratricide acharnée entre le "canal historique" et le "canal habituel" (comparable, peut-être, à la lutte en Irlande entre les provisoires et l'IRA officielle?) En conséquence, la lutte nationaliste s'est complètement enlisée au cours des années 1990.

2015 : année de la victoire nationaliste en Corse

Lors des élections "territoriales" de 2015 en Corse, les nationalistes de Simeoni et Talamoni (photo) remportent une victoire éclatante. La base de leur coalition est un projet d'autonomie pour la Corse, un statut pour les "secondes résidences" sur l'île, la reconnaissance du corse comme langue officielle (à côté du français), et le transfert des prisonniers politiques corses-nationalistes sur l'île (et donc plus très loin sur le continent français). Sur ce mode victorieux, les victoires électorales s'enchaînent lors des élections nationales en France. En 2021, les listes nationalistes en Corse recueillent environ 75% des voix lors des élections "territoriales". Pourtant, il faut oser reconnaître que les résultats politiques obtenus jusqu'à présent sont plutôt médiocres: la Corse n'est toujours pas indépendante. Il est également frappant de constater que les élites politiques semblent dériver de plus en plus vers la gauche, en particulier sur des questions telles que la migration, le wokisme et la mode LGBTQI+, et l'Islam, tandis que les jeunes militants de base semblent avoir moins d'appétit pour les solutions de gauche démodées prisées par les anciens.

Palatinu - et la métapolitique sur l'île

Nicolas Battini est un nationaliste qui a passé huit ans dans une prison française pour cause d'attentats. L'assassinat d'Yvan Colonna (un autre nationaliste corse) dans une prison française par un islamiste radical a été un tournant majeur dans la vie de Nicolas Battini. De retour en liberté, il fonde un mouvement nationaliste, U Palatinu, dont l'objectif principal est de remettre le mouvement sur les rails idéologiques corses, conscients des défis du 21ème siècle. Il s'agit avant tout d'un combat culturel, d'une reconquête d'un nationalisme de droite, qui fut autrefois conservateur. Ou comme l'écrivait Nicolas Battini lui-même : "A quoi sert une Corse autonome, tiraillée entre héliotropisme et islamisation, une Corse autonome, si les Corses eux-mêmes sont devenus minoritaires dans leur propre pays".

Mouvement culturel, le Palatinu défend l'identité corse et la famille comme concept central de ce nationalisme. En mars 2024, Battini passe à l'étape suivante et fonde le parti Mossa Palatina. Quelque 500 Corses assistent au congrès fondateur. Mossa Palatina établira des relations avec d'autres partis de droite en Europe, et veut essayer de rassembler les mouvements régionalistes et autonomistes, de préférence au niveau européen. En tout cas, ses ambitions sont impressionnantes.

Mouvement culturel, le Palatinu défend l'identité corse et la famille comme concept central de ce nationalisme. En mars 2024, Battini passe à l'étape suivante et fonde le parti Mossa Palatina. Quelque 500 Corses assistent au congrès fondateur. Mossa Palatina établira des relations avec d'autres partis de droite en Europe, et veut essayer de rassembler les mouvements régionalistes et autonomistes, de préférence au niveau européen. En tout cas, ses ambitions sont impressionnantes.

Un vent différent semble également souffler sur la Corse par rapport au vent de gauche issu de la révolte de mai 68. Cette page semble désormais tournée. Il faut attendre les premières élections en Corse pour voir si ce vent nouveau va s'imposer.

18:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : corse, europe, affaires européennes, terres d'europe, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 29 mars 2024

Désordre mondial et contrôle des routes maritimes

Désordre mondial et contrôle des routes maritimes

Par Mario Porrini

Source: https://www.centroitalicum.com/disordine-mondiale-e-controllo-delle-rotte-marittime/

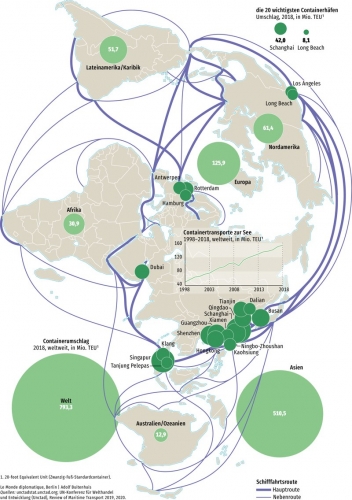

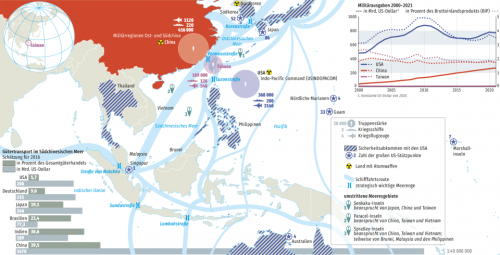

La crise des Etats-Unis est la crise d'un empire thalassocratique, c'est-à-dire fondé sur la domination des mers. La question de Taïwan s'inscrit dans le vaste contexte géographique de la mer de Chine méridionale où la Chine, si elle supplantait les États-Unis, deviendrait la première puissance mondiale. Les attaques des Houthis dans le détroit de Bab el Mandeb contre les navires commerciaux naviguant vers le canal de Suez pourraient entraîner une hausse vertigineuse du coût de l'énergie et des marchandises, sachant que 10 à 13 % du commerce mondial et 20 % des importations de gaz et de pétrole en Europe passent par là. La Méditerranée est le trait d'union entre l'Atlantique, contrôlé par l'alliance Europe-Amérique du Nord, et l'Indo-Pacifique, où se joue la compétition entre les Chinois et les Américains. La mer Méditerranée est vitale pour notre survie et l'Italie doit agir pour regagner le terrain perdu.

L'importance et la force d'une nation se révèlent dans sa capacité à contrôler les routes maritimes. La mer occupe une place de plus en plus centrale sur le plan géostratégique. 70 % de la surface de la Terre est recouverte d'eau et 80 % de la population mondiale est concentrée dans une ceinture située à moins de 200 km de la côte. La plupart des activités productives de l'humanité se développent sur la mer : le transport le long des lignes de communication maritimes, l'écoulement du pétrole et du gaz, les activités de pêche et l'exploitation des ressources énergétiques et minérales trouvées dans les fonds marins. Aujourd'hui, 90 % des marchandises et des matières premières transitent par la mer et 75 % de ce flux passe par quelques passages vulnérables, les "choke points" ("points d'étranglement" ou "goulots d'étranglement"), constitués par les canaux internationaux et les détroits. L'histoire nous a appris comment les empires occidentaux, du britannique à l'américain, sont nés et se sont consolidés en dominant la mer. La crise des États-Unis et du monde occidental en général provoque des situations d'instabilité qui poussent de nombreux pays émergents, même de taille moyenne, à agir sans scrupules pour exploiter toutes les opportunités possibles de mettre en pratique leurs "doctrines bleues", fondées sur l'hypothèse que "si vous ne dominez pas en mer, vous n'avez pas de pouvoir".

Comme nous le disions, le monopole de la puissance américaine semble s'estomper progressivement et les zones de crise se multiplient. La question de Taïwan s'inscrit dans le vaste contexte géographique de la mer de Chine méridionale où se développe depuis quelque temps le grand enjeu stratégique pour le contrôle de l'océan Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. L'île reste en effet la clé de l'accès de la mer de Chine orientale à la mer de Chine méridionale, car elle fait partie, avec Okinawa et les Philippines, de ce que l'on appelle la "première chaîne d'îles", qui conditionne la sortie des navires civils, commerciaux et militaires de la Chine populaire dans le vaste océan Pacifique, en conjonction avec la "deuxième chaîne d'îles", qui s'étend des îles japonaises à Guam et aux îles Mariannes. Si la Chine y parvenait en supplantant les États-Unis, elle franchirait une étape décisive pour s'établir et se consolider en tant que première puissance mondiale. Cette perspective va également à l'encontre des intérêts du Japon et de la Corée du Sud, en termes de sécurité de leurs flux commerciaux, car elle impliquerait un renforcement décisif du contrôle politico-militaire de Pékin sur la mer de Chine méridionale, qui constitue à son tour la clé obligatoire pour l'accès au détroit de Malacca. Afin d'empêcher toute modification du statu quo, les États-Unis maintiennent des bases terrestres et navales au Japon et en Corée du Sud, ainsi que leurs propres débarquements militaires aux Philippines, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Guam et à Singapour, ainsi que sur l'île de Diego Garcia et en Thaïlande, cette dernière étant située au milieu de l'océan Indien. Les contacts entre les avions de la marine chinoise et américaine sont pratiquement quotidiens et les risques d'un accident pouvant conduire à la guerre ne sont pas si éloignés.

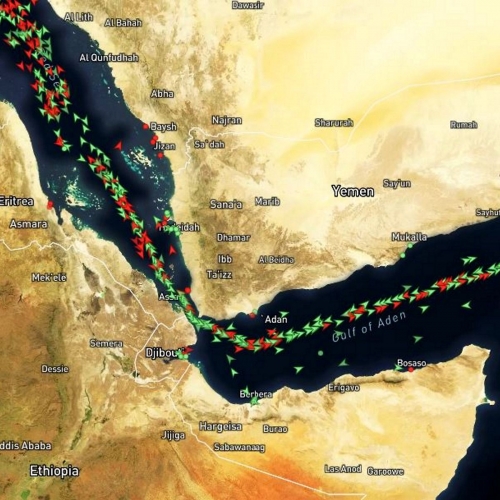

Une autre zone de crise dangereuse est représentée par la mer Rouge, où ces dernières semaines les attaques se sont multipliées dans le détroit de Bab el Mandeb, contre des navires commerciaux naviguant vers le canal de Suez, touchés par des drones et des missiles lancés depuis le Yémen par les rebelles houthis, les miliciens pro-iraniens, qui ont annoncé vouloir stopper les navires marchands à destination d'Israël si les bombardements sur Gaza ne cessent pas. Chaque année, 23 000 navires transitent entre Suez et Bab el Mandeb, mais au cours des deux derniers mois, ces volumes ont diminué d'un tiers. Pour des raisons de sécurité, en effet, plusieurs compagnies maritimes ont décidé de changer de route, à commencer par la Mediterranean Shipping Co (MSC), la plus importante compagnie de transport de conteneurs au monde, qui a ordonné à ses navires de se diriger vers le cap de Bonne-Espérance, en allongeant considérablement la route, afin de ne pas courir le risque d'attaques. Depuis octobre dernier, plus de 100 navires marchands ont déjà opté pour le contournement de l'Afrique. Sachant que 10 à 13 % du commerce mondial et 20 % des importations de gaz et de pétrole de l'Europe passent par là, il est certain que des hausses vertigineuses du coût de l'énergie et des marchandises se produiront. Si la situation d'insécurité devait perdurer, elle causerait d'énormes dommages économiques aux pays riverains de la Méditerranée, car les navires marchands chargés de marchandises destinées à l'Europe feraient escale à Rotterdam et dans d'autres ports de l'Atlantique. À Trieste et à Gênes, on est déjà en état d'alerte et l'on s'inquiète beaucoup de l'avenir. Ceux qui tremblent sont surtout l'Égypte, qui perçoit 9,3 milliards de dollars par an sur le péage du canal de Suez. Les États-Unis ont annoncé qu'ils voulaient combattre les rebelles et, en vue d'une éventuelle intervention militaire, ils renforcent leur flotte dans la région. Ils ont également annoncé la mise en place d'une coalition internationale, sans que l'on sache exactement qui en fait partie. L'Italie, quant à elle, se prépare à envoyer la frégate "Fasan" en mer Rouge. Cependant, toute intervention militaire risque d'impliquer l'Iran, qui protège les rebelles houthis, et de déclencher une guerre aux conséquences totalement imprévisibles.

De nombreux pays émergents misent sur la mer pour s'affirmer sur tous les plans, économique, géostratégique et militaire. De la Chine à la Turquie, de l'Inde au Nigeria, plusieurs acteurs se disputent la primauté sur des espaces maritimes même très étendus. L'accès aux principales routes commerciales représente une "condition sine qua non" pour étendre son influence, à tel point que les mers sont traitées comme des terres et que la compétition pour dessiner les zones économiques exclusives respectives suit les mêmes principes que la géopolitique classique, ignorant toute règle de droit international.

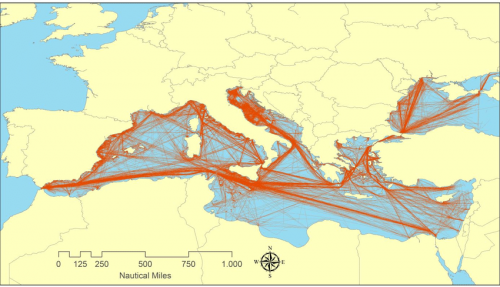

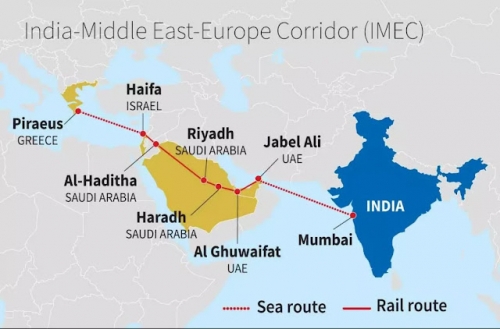

Malgré les apparences, l'étroit bassin méditerranéen revêt une importance particulière car, avec seulement 1 % de la surface mondiale des eaux, il est traversé par 20 % du trafic maritime mondial. Pour rappeler les dimensions du jeu méditerranéen, il semble opportun de fournir quelques données géopolitiques et quelques chiffres de base. La mer qui est déjà "la nôtre" se révèle géopolitiquement comme le résultat du jeu entre les Etats-Unis et la Chine, dont l'enjeu ultime est le contrôle du maximum de routes océaniques, donc des détroits, des goulets d'étranglement, qui les facilitent. La Méditerranée est en effet un connecteur entre l'Atlantique, océan sous contrôle total de l'alliance Europe-Amérique du Nord, et l'Indo-Pacifique, où se joue la compétition entre Chinois et Américains. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'Océan central assure non seulement 20 % du trafic maritime mondial, mais aussi 27 % du commerce de conteneurs, développant ainsi 10 % du PIB mondial. Après le récent élargissement du canal de Suez, ces pourcentages devraient encore augmenter. La route méditerranéenne est trop importante pour le commerce mondial et les grandes puissances ne peuvent pas permettre que sa navigation soit entravée.

L'Italie, avec ses quelque 8 000 km de côtes au milieu de ce qui était pour les Romains la "Mare Nostrum", est le premier pays d'Europe en termes de quantité de marchandises importées par voie maritime, tandis qu'environ 80 % du pétrole nécessaire aux besoins nationaux arrive dans ses ports. Notre pays possède la 11e flotte marchande du monde et la 3e flotte de pêche d'Europe, avec plus de 12 700 bateaux de pêche et 60 000 employés travaillant dans le secteur. Le secteur maritime national génère à lui seul environ 3 % du PIB, avec un multiplicateur économique de 2,9 fois le capital investi. Pour nous tous, l'économie bleue représente plus de 50 milliards d'euros par an, avec près d'un million d'employés et plus de 200 000 entreprises, dans un contexte géoéconomique en pleine croissance. Pour le "système-pays", expression très en vogue aujourd'hui, le rôle de la mer est déterminant pour la prospérité et la sécurité nationale. Les routes maritimes par lesquelles transitent les matières premières importées sont cruciales pour une économie de transformation comme celle de l'Italie. Il s'agit d'une vaste zone, pleine d'opportunités pour notre réalité commerciale, mais aussi de menaces qui mettent en péril ses intérêts. Malheureusement, en termes de logistique et d'installations portuaires en général, nous, Italiens, sommes à la traîne, notamment en raison de rivalités de clocher et d'un manque de coordination de la part de l'État. Nous devrions investir massivement dans les infrastructures, car l'Italie est au centre d'une mer stratégique et occupe une position plus que privilégiée. Dommage que la grande majorité de nos hommes politiques, depuis des décennies, ne semblent pas s'en rendre compte.

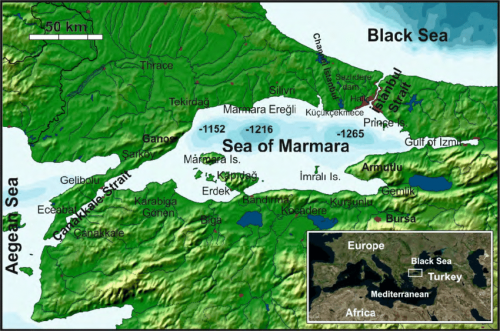

La mer Méditerranée devient chaque jour plus encombrée. Compte tenu du retour des Russes, à partir de l'intervention en Syrie en 2015 et des guerres en Ukraine et à Gaza qui ont marqué le renforcement de l'US Navy, nous nous trouvons au centre de la zone possible de confrontation entre les puissances qui étaient déjà des protagonistes de la guerre froide. Les bases US/OTAN sur notre territoire, presque toutes situées à proximité de la mer, témoignent de la manière dont, depuis Washington, la Botte est considérée comme une plate-forme logistique et stratégique irremplaçable ainsi qu'un carrefour entre l'Eurasie et l'Afrique, avec le détroit de Sicile comme jonction fondamentale. L'occupation américaine de notre territoire, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la passivité de nos hommes politiques, limitent considérablement notre indépendance en nous empêchant d'agir dans le sens de nos intérêts nationaux. Le gouvernement soi-disant souverainiste de Giorgia Meloni s'est lié pieds et poings à l'Algérie, qui a assumé un rôle clé dans notre approvisionnement énergétique et considère donc comme siennes de vastes zones de la mer de Sardaigne, y envoyant ses sous-marins pour y faire flotter son drapeau. La situation est délicate, mais nous ne pouvons pas rester passifs en permettant à quiconque de s'introduire dans nos eaux territoriales. Ces dernières années, sur notre frontière maritime méridionale, dans ce qui fut la Libye et qui est aujourd'hui une terre disputée entre milices et puissances étrangères, la Russie s'est installée en Cyrénaïque et la Turquie en Tripolitaine sans que rien ne soit fait de notre part pour contrer l'intrusion de nations géographiquement éloignées dans une région qui devrait relever de notre sphère d'influence. La Turquie elle-même est très active pour étendre sa présence loin de ses frontières. Nous avons évoqué la Libye, mais le contrôle du détroit des Dardanelles par Ankara lui permet non seulement de tenir en échec la Russie qui, sans son autorisation, ne peut faire transiter sa flotte de la mer Noire à la Méditerranée, mais aussi l'Ukraine dont les exportations de blé partent exclusivement d'Odessa. La Turquie, installée à Chypre depuis des décennies, revendique la possession des îles grecques au large de ses côtes et, dans ce contexte d'agitation générale, pourrait profiter d'une occasion favorable pour faire un coup d'État. Enfin, Ankara, par l'intermédiaire de sociétés turques, a obtenu des concessions dans les ports d'Oslo, de Stockholm, de Trieste, de Tarente, de Malte et de Bizerte, utiles à la fois pour stimuler l'économie nationale - la demande de produits turcs est forte dans les pays d'Europe centrale en raison des vagues migratoires - et pour se projeter géopolitiquement dans le centre-ouest de la Méditerranée et, grâce au système autoroutier africain, dans l'Afrique sub-saharienne.

La mer Méditerranée est vitale pour notre survie et l'Italie doit agir pour regagner le terrain perdu. Un saut qualitatif décisif dans notre approche de la géopolitique devrait consister à ajouter la dimension sous-marine aux cinq domaines stratégiques classiques : terre, mer, air, espace et cyberespace. La face cachée de la mer, dont nous ignorons presque tout, concerne les ressources stockées dans les fonds marins, mais surtout les câbles Internet sous-marins, par lesquels transitent 95 % des données, et les oléoducs et gazoducs. L'environnement sous-marin est important pour de nombreuses questions stratégiques pour le pays : de l'énergie à la sécurité alimentaire, en passant par la recherche technologique, la santé et la médecine. La vulnérabilité des cibles situées dans les fonds marins a été confirmée par le sabotage du gazoduc de la Baltique Nord Stream. Un premier signe de l'intérêt particulier que nous portons à cette dimension et de la construction d'une stratégie nationale en la matière est la nouvelle de l'inauguration, ces derniers jours à La Spezia du Pôle sous-marin national, coordonné par la Marine italienne, basé sur la coopération entre structures publiques et privées - ministères, industries, dont Leonardo et Fincantieri, universités et organismes de recherche - pour développer des synergies entre les différentes excellences nationales dans le domaine de la sécurité environnementale sous-marine. La Marine met à disposition le Centre de Soutien et d'Expérimentation Navale et bénéficie de la proximité du "Centre de Recherche Maritime", organe exécutif de l'OTAN qui s'occupe de la recherche scientifique et technologique dans le domaine de la navigation.

La création de ce pôle serait également louable, mais l'élément essentiel doit être la volonté politique de protéger fermement les intérêts nationaux pour ne pas courir le risque d'être étranglé. C'est pourquoi il semble étrange que le gouvernement "souverainiste", qui prétend vouloir défendre les infrastructures sous-marines par lesquelles transitent toutes les informations, y compris les informations confidentielles, ait donné un avis favorable à la vente de TIM au fonds américain KKR, cédant ainsi le contrôle d'un secteur stratégique comme les télécommunications à une entreprise privée étrangère. La défense de nos intérêts est une question de survie. Sans une action décisive, cohérente et soutenue dans ce sens, nous sommes destinés à disparaître, en tant que nation et en tant que peuple.

16:53 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : puissance maritime, actualité, italie, europe, affaires européennes, méditerranée, thalassocratie, mer, océans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 21 mars 2024

La renaissance de la Méditerranée et la guerre pour son contrôle

La renaissance de la Méditerranée et la guerre pour son contrôle

par Giorgio Vitangeli

Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-rinascita-del-mediterraneo-e-la-guerra-per-il-suo-controllo

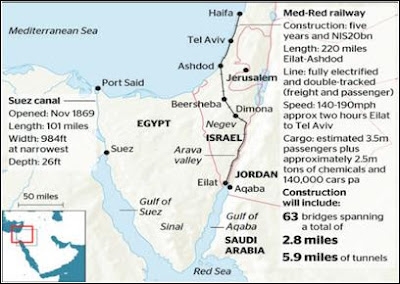

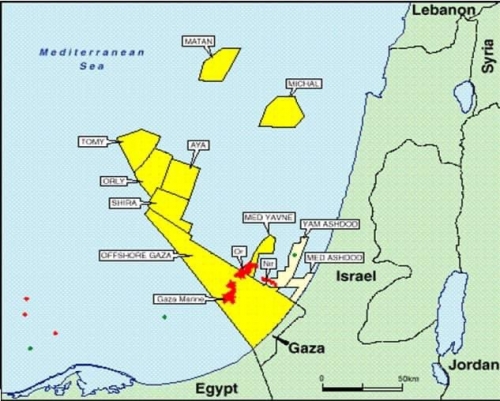

En Méditerranée orientale, la guerre entre Israël et les Palestiniens de Gaza s'est soudainement rallumée, et l'incendie - qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, dure depuis quatre mois et semble destiné à durer indéfiniment - risque de se propager à l'échelle régionale. Déjà, la guérilla pro-iranienne des Houthis est entrée en guerre au Yémen, attaquant avec des missiles et des drones les navires à destination d'Israël ; les Américains et les Britanniques ont transféré des navires de guerre en mer Rouge, qui attaquent les bases des Houthis avec des raids aériens et des missiles. La France, l'Allemagne et l'Italie envoient également des navires de guerre en mer Rouge pour "protéger la navigation" à destination du détroit de Suez. En Cisjordanie, occupée depuis 1967, la tension entre les Palestiniens et les plus de six cent mille colons juifs qui s'y sont installés depuis, protégés par l'armée israélienne, menace de raviver des affrontements sanglants ; à la frontière avec le Liban, l'armée israélienne et la guérilla chiite du Hezbollah, également pro-iranienne, échangent parfois des coups de canon. Les Américains multiplient les raids aériens, bombardant les bases présumées de la guérilla en Syrie et en Irak, qui ont prévenu : nous sommes au bord du gouffre. Dans les centres stratégiques et les cercles militaires euro-américains, des prédictions frémissantes font état d'une troisième guerre mondiale qui pourrait éclater au cours du premier semestre de l'année prochaine et dont le conflit au Moyen-Orient serait une autre "pièce" en avance.