mardi, 09 novembre 2021

L'utilisation politique de l'immigration illégale

L'utilisation politique de l'immigration illégale

Sergio Fernández Riquelme

Ex: https://lanuevarazon.com/el-uso-politico-de-la-inmigracion-ilegal/

Sans migrations légales, stables et assimilées, il n'y a pas d'avenir, en général, ni pour les personnes qui se déplacent vers un plus grand bien-être ni pour les sociétés qui doivent les accueillir.

Les migrations peuvent être naturelles ou artificielles, spontanées ou dirigées, par la grâce d'événements imprévus ou comme conséquence de stratégies étudiées par des puissances de signatures différentes. Lorsque la nécessité se fait sentir, il est difficile de mettre des barrières sur le terrain; nous bougeons et bougerons toujours, pour apprendre ou pour survivre. Mais lorsque le besoin se fait sentir, les mouvements naturels de population peuvent devenir les mécanismes habituels de pression interne et externe dont personne ne veut parler. C'est pourquoi la presse et le monde universitaire post-moderne justifient presque toujours le caractère inévitable et désinvolte des flux illégaux, en ignorant la réalité fonctionnelle qu'ils semblent présenter, pour la plupart, dans leur genèse et leur développement. Parce que cette fonctionnalité stratégique est démontrée aujourd'hui et toujours, malgré le silence politique ou social sur les causes réelles des drames et des rêves de millions de personnes qui veulent quitter leurs sociétés d'origine, et les conséquences de l'utilisation intéressée et intentionnelle de ces flux qui atteignent les sociétés d'accueil.

Nous parlons donc d'un outil démontré dans l'étude documentaire du passé et vérifié dans l'analyse empirique du présent (comme l'a analysé Giovanni Sartori) : déplacer des populations pour homogénéiser ethniquement un territoire ou pour envahir progressivement son voisin, pour avoir moins de bouches à nourrir ou pour faire taire celles des dissidents, pour obtenir des électeurs ou pour les enlever à l'adversaire, pour obtenir des intérêts économiques juteux face à la menace ou à l'exploitation.

À l'heure de la mondialisation, une grande partie de cette réalité répond à des plans parfaitement conçus dans la création ou la gestion des flux migratoires illégaux. Alors que le bon sens impose des mécanismes réglementés et légaux de contrôle migratoire, en fonction de la demande de main-d'œuvre et des possibilités d'intégration des sociétés d'accueil, certains pouvoirs et institutions promeuvent ce que Kelly M. Greenhill a défini comme "l'armement de la migration" (ou "arme de la migration de masse") : c'est-à-dire l'utilisation stratégique et intentionnelle dans la naissance et le fonctionnement des flux migratoires illégaux avec des objectifs de profit économique, d'intérêt politique ou de déstabilisation sociale. Mais à la lumière d'événements plus récents ou proches, nous pouvons aller plus loin, en la considérant comme un possible outil de coercition de bien plus grande importance: à l'extérieur, pour imposer des changements politiques à l'adversaire, en obtenant de lui des concessions politiques ou économiques, en influençant ses décisions ou en altérant l'intégrité territoriale elle-même; et à l'intérieur, en ouvrant les frontières ou en cessant de les contrôler pour faire baisser les salaires et augmenter la concurrence, étendre la précarité au profit du système, modifier les identités traditionnelles ou créer des convulsions sociales dont on pourra extraire des ressources ou de la légitimité.

Dans les nations africaines ou asiatiques, encore définies par le carré et le carré ethnique, nous pourrions trouver une sorte de paradigme classique : le déplacement massif et brutal, entre les guerres et les famines, de milliers et de milliers de personnes loin de chez elles, même à l'intérieur de leur propre pays dans ce qu'on appelle les "réfugiés internes" (et que nous, en Europe, avons connu dans toute sa dureté au 20ème siècle). Nous pourrions également envisager cette singularité dans les pays soumis à la néo-colonisation mondialiste, qui semblent être témoins de pressions frontalières, de changements identitaires et de quotas migratoires permettant d'influencer de manière décisive leur parcours politique souverain (de l'Est du vieux continent aux steppes eurasiennes).

Mais dans nos limes, celles de l'Occident, nous pourrions aussi analyser cette utilisation, bien qu'avec des formes différentes ou des temps changés, à notre avantage ou à notre détriment (au-delà de la thèse polémique du "Grand Remplacement" ou de la "Grande Substitution"). Six grandes affaires récentes permettent d'éclairer cette interprétation.

La Turquie a profité, en tant qu'"État tampon", de la crise migratoire qui a débordé des frontières européennes au plus fort de la guerre syrienne. Après que des centaines de milliers de personnes ont traversé l'Europe en quête d'un avenir meilleur, l'UE a conclu un accord avec le gouvernement de Recep Erdogan. Le 18 mars 2016, la déclaration UE-Turquie (ou "accord UE-Turquie") a été signée, un pacte selon lequel toutes les arrivées irrégulières sur les îles de la mer Égée, y compris les demandeurs d'asile, seraient renvoyées en Turquie en échange de plusieurs milliards d'euros de contreparties (pour atteindre à terme un maximum de quatre millions de réfugiés dans les camps ou villes ottomanes).

Face à la crise susmentionnée, l'"Eurocratie" dénoncée à Bruxelles a imposé à ses différents États membres une série de quotas d'accueil d'immigrants, acceptés par les pays occidentaux qui ont besoin d'une main-d'œuvre bon marché (et qui, comme l'Allemagne d'Angela Merkel, l'ont encouragée dès le début du phénomène), et rejetés par les nations de l'Est parce qu'elles ont des frontières directes, présentent des données macroéconomiques moins bonnes ou défendent une vision plus nationaliste ou souveraine de leur propre réalité (comme la Pologne ou la Hongrie).

Le Mexique a également utilisé, comme avant Barack Obama et Donald Trump, cette utilisation par l'action (mais aussi par sa propre omission), en évitant de devoir accueillir des migrants de pays voisins plus pauvres ou en fournissant du travail à ses propres habitants, en recherchant de meilleurs accords bilatéraux sur les questions économico-industrielles (comme dans l'accord de libre-échange), ou des améliorations dans les processus de migration légale des travailleurs mexicains sur le territoire nord-américain. En conséquence, pendant des années, les "caravanes" de migrants en provenance d'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua) ont été à peine contrôlées, ou l'exode des travailleurs mexicains vers le nord face à la crise ou aux inégalités (comme le montre l'emblématique train "La Bestia") n'a pas été arrêté, qui ont traversé le pays depuis la frontière sud bourrée d'immigrants clandestins), jusqu'à la signature des protocoles de protection des migrants (PPM, ou "Stay in Mexico") de 2019 entre les deux nations, face à la menace de Trump d'imposer des tarifs punitifs sur tous les produits mexicains importés.

Le Maroc exerce périodiquement des pressions sur l'Espagne en tant que "frontière méridionale" de l'UE, en agressant continuellement les migrants (aussi bien les Centrafricains adultes "de passage" que les mineurs patriotes "asociaux") et en les poussant vers les villes autonomes de Ceuta et Melilla, ou en fermant les yeux sur les pateras pleines de jeunes Maghrébins qui arrivent sur les côtes méditerranéennes, surtout en période de beau temps maritime. Malgré le traité d'amitié, de bonne volonté et de coopération entre les deux pays (Rabat, 1991) et divers accords, le Maroc autocratique a su jouer ses cartes, obtenant par ces pressions une augmentation des exportations vers l'Europe, plus d'investissements dans le pays, une carte blanche au Sahara occidental, ou une meilleure formation de la police, en contrôlant les flux migratoires africains (et en collaborant également à la lutte contre le terrorisme djihadiste international).

Aux États-Unis, on a dénoncé la façon dont les politiciens et les dirigeants démocrates se sont fait les champions de la défense de l'immigration illégale dans le pays, par exemple avec la déclaration des "villes sanctuaires", et pas seulement comme une aspiration éthique ou humanitaire : la population latino croissante, supposée sensible à ce problème, serait un corps électoral plus compact et mobilisé pour leurs intérêts, comme par exemple dans la campagne électorale et médiatique déclenchée à l'époque contre le président Trump.

Et même la Biélorussie, sous Alexandre Loukachenko, a répondu aux sanctions occidentales contre son pays (après les soubresauts des élections présidentielles de 2020) en permettant aux migrants asiatiques de transiter par le pays vers l'Europe, évitant ainsi d'être une zone de contrôle et un point de passage frontalier vers " le rêve européen ", et provoquant une grave crise diplomatique et politique à la frontière avec la Pologne et la Lituanie.

Sans une migration légale, stable et assimilée, il n'y a pas d'avenir, en général, ni pour les personnes qui se déplacent vers un plus grand bien-être ni pour les sociétés qui doivent les accueillir. C'est dans l'histoire, nous le voyons dans nos rues, et nous le savons dans les drames de ceux qui perdent parce qu'ils veulent ou peuvent se déplacer dans le monde. Et sans cette légalité, seuls les politiciens corrompus et inutiles qui exploitent leurs citoyens ici et là et les expulsent de presque toutes les manières, et toutes ces mafias économiques et sociales qui profitent des besoins des autres pour leurs affaires ou leurs projets, continueront à gagner.

Personne ne veut de morts sur les côtes, personne ne veut de ghettos dans ses villes, personne ne veut la misère des autres, personne ne veut l'exploitation du travail. Mais sans des politiques claires et légales de gestion des flux migratoires, consubstantiellement liées à la dénonciation de la violation des libertés fondamentales dans les centres de départ ou des atteintes aux identités nationales dans les centres d'arrivée, aucun slogan ou drapeau, aussi louables soient-ils, ne mettront fin aux drames subis par les uns ou les autres (en termes d'insécurité personnelle ou collective) causés par ce qui apparaît comme cet usage politique normalisé. Il n'y a pas de solutions faciles à des problèmes difficiles, comme le savent bien les sciences sociales, même s'il existe des politiques de contrôle public qui garantissent la légalité, des valeurs traditionnelles claires qui améliorent l'intégration, et des mesures d'assimilation éprouvées qui favorisent la coexistence. Et qui empêchent, ou délégitiment, l'utilisation politique et partisane habituelle de l'immigration illégale par des pouvoirs qui l'utilisent pour des objectifs très spécifiques sans vraiment se soucier des raisons pour lesquelles les migrants fuient et avec qui ils doivent partager.

Sergio Fernández Riquelme

Sergio Fernández Riquelme est historien, docteur en politique sociale et professeur d'université. Auteur de nombreux ouvrages et articles de recherche et de diffusion dans le domaine de l'histoire des idées et de la politique sociale, il est un spécialiste des phénomènes communautaires et identitaires passés et présents. Il est actuellement directeur de La Razón Histórica, une revue hispano-américaine sur l'histoire des idées.

16:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, immigration, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Carl Schmitt - Avocat de la Couronne au 20ème siècle

Carl Schmitt - Avocat de la Couronne au 20ème siècle

par Franz Chocholatý Gröger

Ex: https://deliandiver.org/2010/06/carl-schmitt-korunni-pravnik-20-stoleti.html

Le concept de révolution conservatrice apparaît pour la première fois en 1921 dans l'essai L'Anthologie russe de Thomas Mann, un représentant du conservatisme de la République de Weimar, et a été exploré pour la première fois par Armin Mohler dans son ouvrage de 1950 Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Il faut souligner que la Révolution conservatrice n'est pas un mouvement explicitement politique, mais plutôt un mouvement idéologique d'intellectuels conservateurs.

Mohler a divisé le spectre conservateur en cinq groupes de base, auxquels il a attribué des auteurs ou des groupes d'auteurs. Ces groupements sont : le groupe nationaliste (die Völkischen), les jeunes conservateurs (les cerlces de Berlin avec A. Moeller van den Bruck), le groupement hambourgeois des amis de Wilhelm Stapel, le groupement munichois des amis d'Edgar J. Jung, dont j'ai déjà parlé dans les colonnes de Delian Diver), le magazine Die Tat et son rédacteur Hans Zehrer, les révolutionnaires nationaux (le soi-disant nationalisme soldatique représenté par Ernst Jünger et les représentants de tous les groupes paramilitaires) et les groupes moins importants, à savoir la mouvance dite "Bündnisch" (avec Hans Blüher) et le Landvolkbewegung. Un groupe spécifique est constitué de ce que l'on appelle les personnalités, qui, du point de vue de Mohler, brisent les catégories (Oswald Spengler, Thomas Mann, Carl Schmitt, et en partie Hans Blüher et Ernst Jünger) (1).

Laissons de côté les deux groupes, celui de la mouvance Bündisch et la Landvolkbewegung, et les nationaux-socialistes, et prêtons attention à ceux qui sont les porteurs des processus de pensée dominants, soit en tant qu'individu, comme Ernst Jünger, soit dans le duo formé par Othmar Spann et Edgar J. Jung.

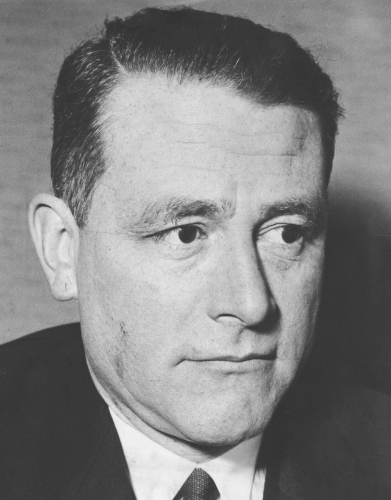

Carl Schmitt, l'un des penseurs juridiques et politiques les plus influents du 20ème siècle, est une personne qui traverse ce spectre. Qui était Carl Schmitt ? D'abord critique du positivisme étatique (1910-1916), il devient décisionniste et théoricien de l'État souverain moderne (1919-1932), national-socialiste et professeur de "Pensée d'ordre concret" (Konkrete Ordnungsdenken) (1933-1936) et, convaincu de la fin de l'État souverain, il ébauche une "théorie de l'espace des grandes puissances" (1937-1950) ainsi que la politique du monde techno-industriel (1950-1978). Un poste ou plusieurs postes ? Dans tous les cas, un miroir de ce siècle. Et lorsque ce siècle y voit aussi ce qu'il n'aime pas voir, ce n'est pas seulement la faute du théoricien (2).

Dans ses écrits, Schmitt a exposé une théorie du décisionnisme juridique, a théorisé la primauté des décisions politiques dans l'intérêt de l'État sur l'ordre constitutionnel. L'hostilité à la démocratie libérale a fait entrer Schmitt, d'orientation catholique, dans les milieux de la République de Weimar; il était lui-même généralement hostile à l'establishment républicain, se situant dans les rangs et le cercle des théoriciens de la "révolution conservatrice."

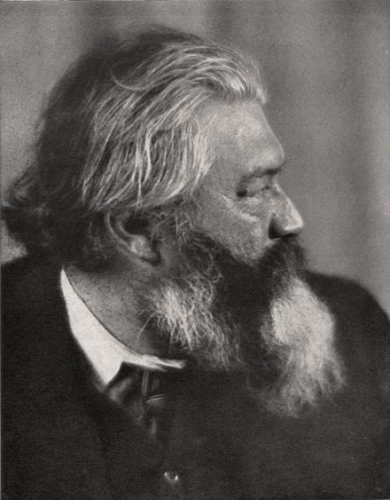

Il est né le 11 juillet 1888 dans une famille de petits commerçants de la ville de Plettenberg, en Westphalie. Il est resté étroitement lié à sa ville natale, située dans l'enclave catholique autour de Münster, jusqu'à la fin de sa vie ; il y a même passé de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale. Il a étudié le droit et les sciences politiques à Berlin, Munich et Strasbourg, où il a obtenu son diplôme en 1910 avec sa thèse Über Schuld und Schuldarten (Sur la culpabilité et les types de culpabilité, sous la direction de Fritz von Calker) dans le domaine du droit pénal, où il a également soutenu sa thèse en 1915 et a été habilité un an plus tard (3). La même année, en tant que volontaire de guerre, il est transféré à la représentation du commandement général à Munich, et en 1919 au commandement de la ville. C'est également à Munich qu'il occupe son premier poste de professeur à la Handelshochschule München, et c'est cette année-là, ou peu avant, qu'il fait la connaissance des poètes Franz Blei, Konrad Weiß, Theodor Däubler. Schmitt, comme le poète Däubler, a compris la modernité comme une époque de perte de la transcendance, comme la lutte de l'esprit contre l'avancée du monde du matérialisme et du capital, de la technologie et de l'économie.

En 1921, il devient professeur à l'université de Greifswald et écrit Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf (4). Il y discute des fondements de la République de Weimar nouvellement établie et souligne la fonction du président du Reich. Décider sans discuter, c'est incarner la dictature. Une dictature peut mieux exercer la volonté du peuple qu'une législature car, juge Schmitt, elle peut prendre des décisions sans être contrainte, alors que les parlements doivent débattre et faire des compromis sur leurs actions: "Si l'État est démocratique, alors tout rejet des principes démocratiques, tout exercice du pouvoir de l'État indépendamment du consentement de la majorité, peut être qualifié de dictatorial". Selon Schmitt, tous les gouvernements qui veulent prendre des mesures décisives doivent recourir à un comportement dictatorial. Cet "état d'exception" dispense l'exécutif d'appliquer toute contrainte légale sur son pouvoir qu'il appliquerait dans des circonstances normales. Il distingue deux types de dictatures : la dictature du "commissariat", que l'on trouve chez les Romains, chez Bodin, dans les commissariats des princes absolutistes, ou dans les commissariats populaires de la Révolution française, où elle était commandée par le pouvoir constitutionnel; son but était de préserver la constitution par la suspension temporaire de ses articles. Contre cela, la "dictature souveraine", commandée par le pouvoir constituant, avait pour but, comme la "dictature du prolétariat" ou la dictature de l'Assemblée nationale révolutionnaire de France, de créer une nouvelle constitution à la place de l'ancienne; puisque la dictature "souveraine" dépend formellement de la volonté du commanditaire, elle ne peut être limitée dans son contenu - le phénomène de l'indépendance dépendante (5). En examinant la constitution de Weimar, Schmitt pourrait qualifier son assemblée constituante de "souveraine" et désigner la dictature du président du Reich, en vertu de l'article 48 de la constitution du Reich, comme la dictature de l'"intendance" (6).

Il serait problématique de savoir ce que ces différents termes sont censés signifier dans le cas d'un consensus constitutionnel qui s'effrite. L'année suivante, il s'installe à l'université de Bonn et publie son livre Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (Théologie politique) avec la célèbre première phrase du livre, "Seul celui qui décide de l'état d'urgence est souverain". La souveraineté est ici associée à l'extrême urgence, et le souverain, selon elle, est celui qui décide dans un cas extrême pour la sécurité et le bien-être public. La compétence souveraine devient ainsi sans ambiguïté indivisible et illimitée, le souverain est un ou personne, et la souveraineté est un monopole de la décision, et celui qui décide souverainement le fait sur la base d'une pure déférence, non révisable par la loi et la norme, puisqu'il décide dans le "néant" normatif (7). Dans ses analyses du "monopole de la décision", il invoque Jean Bodin, le père du concept moderne de souveraineté, comme exemple classique de cette prise de décision "décisionniste" du souverain, où la décision est prise à partir d'un rien normatif, non pas dérivé d'une vérité supérieure, mais de l'autorité du souverain lui-même.

Auctoritas, non veritas facit legem - les lois ne s'appliquent pas sur la base d'un rapport à la vérité, mais sur la base de la reconnaissance - c'est le principe du désaccordisme, ici justifié théologiquement en fin de compte. L'association du décionnisme et de l'état d'exception était cohérente. L'État devient alors, en quelque sorte, le créateur du droit. La "théologie politique" avait sa propre signification chez Schmitt, et une signification qui était interprétée de plusieurs manières. Elle devait être (a) une histoire des concepts, (b) une critique des religions terrestres sécularistes et (c) une théologie de la polis. "Tous les concepts prégnants de la politique moderne sont des concepts théologiques sécularisés" (8). Schmitt voyait encore la théologie et la métaphysique derrière la politique et luttait non seulement contre l'anarchisme et le socialisme athée mais aussi, et avec plus de vigueur, contre le libéralisme en tant qu'adversaire tout aussi politique et métaphysique.

En 1923, il a publié Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (L'état spirituel-historique du parlementarisme aujourd'hui), dans lequel il critiquait les pratiques institutionnelles de la politique libérale et soutenait qu'elles étaient justifiées par la croyance en la discussion rationnelle et en l'ouverture. Cependant, ils sont en contradiction avec la politique de parti parlementaire réelle, puisque cette dernière est généralement le résultat d'accords conclus par les chefs de parti lors de réunions à huis clos. Le parlementarisme de l'État civil avait son principe spirituel, son "idée" en public et dans la "discussion" publique (9). Tous deux ont été privés de leur sens dans la démocratie de masse moderne ; au lieu de la libre concurrence des opinions, c'est la propagande qui a pris la place, orientée vers la conquête et le maintien du pouvoir. Le débat politique public est remplacé par la politique secrète des négociations à huis clos. La réalité du parlementarisme ne correspond plus à son "idée". Dans l'histoire, la démocratie n'a pas toujours été associée au seul parlementarisme. Cette alliance a été forgée par une lutte commune contre le monarchisme, dont l'objectif était la social-démocratie. Le césarisme du 19ème siècle a démontré la combinaison de la démocratie plébiscitaire et de la dictature connue depuis l'époque de l'union de la plèbe et de César. "La démocratie est l'identité des gouvernés et des gouvernants" ainsi que "l'homogénéité" et l'union de la démocratie plébiscitaire produite par le consentement tacite des gouvernés ou "acclamation". Cette critique donnait l'impression que le parlementarisme avait été dépassé et n'avait plus qu'un rôle décoratif, "comme si quelqu'un avait peint le radiateur du chauffage central avec des flammes rouges" (10). La Verfassungslehre de 1928 était plus modérée sur cette question.

Schmitt a consacré vingt ansde sa vie à une théorie de la souveraineté étatique, position qu'il renverse avec Der Begriff des Politischen (Le concept du politique) de 1927 (11). " Le concept de l'État présuppose le concept du politique. "Cette première phrase de l'écrit contredit l'identification traditionnelle de la politique et de l'État. L'État a renversé son monopole sur la politique. Le politique se retrouve dans tous les domaines d'action, que ce soit l'économie, la culture, la religion ou la science. Le critère est "la distinction entre ami et ennemi" (12). L'amitié et l'inimitié doivent être considérées comme des concepts politiques ; l'ennemi était un ennemi "public" et non un adversaire personnel. Hostis (polemicus) pas inimicus (echthros). L'ennemi politique ne doit pas être aimé, mais il ne doit pas non plus être haï. On ne peut pas échapper à la politique. C'est un plurivers, pas un univers. Un État mondial établissant la paix pour toujours et éliminant la politique est une contradiction dans les termes. Cependant, même un État mondial n'éliminerait pas la possibilité de guerre civile, et si la guerre civile pouvait être éliminée une fois pour toutes, l'"État mondial" ne serait pas un État, mais une "société de consommation et de production" (13). "Toutes les vraies théories politiques" présupposent "l'homme comme étant mauvais", "mauvais" signifiant théologiquement "pécheur", politiquement "dangereux". La notion de politique a tacitement contourné l'ami. Mais Schmitt parle ailleurs de la cohérence des unités politiques, de l'identité et de l'homogénéité. Le "noyau du politique" n'était pas du tout "l'inimitié", mais la distinction entre ami et ennemi, et présuppose les deux: l'ami et l'"ennemi". Dans le domaine de la politique, les gens ne se situent pas les uns par rapport aux autres dans l'abstrait en tant qu'êtres humains, mais en tant que personnes politiquement intéressées et politiquement déterminées, en tant que gouvernants et gouvernés, alliés ou adversaires politiques, dans chaque cas dans des catégories politiques. Dans la sphère du politique, on ne peut s'abstraire du politique, ne laissant que l'égalité humaine générale ; de même que dans la sphère de l'économique, les gens sont compris comme des producteurs, des consommateurs, donc seulement dans des catégories économiques spécifiques.

En 1926, Schmitt se marie en secondes noces avec la Serbe Duška Todorović; auparavant, il avait été marié à la Serbe Pavla Dorotić de 1916 à 1924. Pour cette raison, il serait excommunié de l'Église catholique. Le juriste et philosophe, qui a été toute sa vie un admirateur enthousiaste du catholicisme en tant que "forme politique" et un précurseur de l'idée de représentation politique, qui a cherché des liens entre la théorie politique et la théologie et qui était considéré comme un auteur typiquement catholique, est donc resté excommunié de la réception des sacrements jusqu'à la mort de sa première femme en 1950. De 1928 à 1933, il travaille à la Handelshochschule de Berlin. En 1930, il rencontre Ernst Jünger et leur amitié dure jusqu'à la mort de Schmitt.

Proche du catholicisme politique et du parti du centre (Zentrumpartei), Schmitt a été conseiller des chanceliers Franz von Papen et Kurt von Schleicher en 1932/1933 et ne s'implique dans leur politique qu'après l'élaboration de plans d'urgence conspiratoires préparés par des officiers de la Reichswehr en septembre et décembre 1932 et en janvier 1933. Le 20 juin 1932, le chancelier Franz von Papen organise un coup d'État dans l'État libre de Prusse, qui a toujours été la république allemande modèle des gouvernements stables du social-démocrate Otto Braun depuis 1920 (dernier 4 avril 1925-20 juillet 1932), et s'est lui-même nommé par le président du Reich commissaire du Reich pour la Prusse en vertu de l'article 48 de la Constitution. Le gouvernement prussien a intenté un recours contre cette décision devant la Cour de justice du Reich. Le 20 juillet 1932, la "mission de la nouvelle Prusse pour assurer et approfondir la démocratie en Allemagne" prend fin, comme le déclare Otto Braun dans sa dernière interview avec von Schleicher. La Prusse cesse de facto d'exister (14).

Le dernier écrit important de la période de Weimar est Legalität und Legitimität (Légitimité et légalité) de 1932. L'ouvrage est, d'une part, une attaque contre la légalité même de la constitution et, d'autre part, un appel à prévenir l'abus éventuel de la légalité à des fins contraires à la constitution. Il discute ouvertement de l'interdiction éventuelle du KPD et du NSDAP et plaide en faveur de cette interdiction. Son analyse mettait en garde, à juste titre en principe, contre le risque d'autodestruction d'une constitution censée être neutre même envers elle-même. Il met en garde la République de Weimar contre la possibilité d'une "révolution légale", c'est-à-dire la possibilité que des partis hostiles au système constitutionnel accèdent au pouvoir par des moyens légaux, excluent les opposants politiques et claquent la "porte de la légalité" derrière eux (15). Il a exhorté le président du Reich Paul von Hindenburg à abolir le NSDAP et à emprisonner ses dirigeants, et il s'est élevé contre ceux qui, au sein du Parti catholique du Centre, pensaient que les nazis pouvaient être contenus s'ils devaient former un gouvernement de coalition.

Participation à la commission Vierer pour la rédaction de la loi du gouverneur du Reich (Reichsstatthalter-Gesetz du 7 avril 1933). Puis, le 1er mai 1933, il adhère au NSDAP (numéro de membre 2.098.860). Dans la période 1933-1936, ses articles paraissent, comme Der Führer schützt das Recht (Le Führer protège le droit, 1934), qui peut être lu comme une tentative de justifier le meurtre d'E. Röhm, ou Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist (La science juridique allemande dans la lutte contre l'esprit juif, 1936), un titre qui parle de lui-même, ont atteint une triste notoriété.

À cette époque, il abandonne la notion de décisionisme, qui fait place à "une pensée concrète de l'ordre et de la formation". A la place de l'antithétique décisionniste, la pensée du trinitarisme est entrée. L'ordre politique était (statiquement) "l'État", (dynamiquement) "le mouvement", (non politiquement) "la nation", et Schmitt, qui jusqu'en 1932 avait été un étatiste, attribuait maintenant le rôle principal au "mouvement". La pensée juridique, qui jusqu'alors était confrontée à l'alternative du "normativisme" ou du "décisionnisme", s'est divisée de manière triadique : "normativisme", "décisionnisme", "pensée concrète de l'ordre et de la formation". "Formation" n'était rien d'autre que ce qui avait été précédemment défini. Le politique est devenu, en référence à la doctrine des institutions d'Hauriou, l'institutionnel (16). La décision jusqu'alors sans restriction s'est révélée être un "épanchement d'un ordre déjà présupposé", et le décisionisme jusqu'alors autosatisfait s'est trouvé en danger de "... par la ponctuation du moment, l'être immobile qui est contenu dans tout grand mouvement politique..." (17).

En 1936, Schmitt est dénoncé dans la revue SS Das Schwarze Korps et dans les Mitteilungen du bureau de Rosenberg : comme catholique, comme ami des Juifs, comme opposant au NSDAP en matière de légitimité et de légalité. Il perd la plupart de ses fonctions politiques universitaires nationales-socialistes, mais reste professeur et conseiller d'État prussien jusqu'en 1945. Ce qu'il a écrit pendant les années du Troisième Reich était ambivalent, oscillant entre l'accommodation et la subversion (18).

Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).

Après 1936, Schmitt s'est présenté comme l'"ami" et le "frère" du grand Thomas Hobbes, et tout comme Hobbes était le géniteur de l'État souverain, Schmitt voulait être le diagnosticien de sa fin. Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes (1938) de Schmitt a démontré l'"échec" de ce grand symbole. Avec le "Léviathan", que Schmitt interprète de quatre manières : comme un dieu mortel, comme un grand homme, comme une non-créature et comme une machine, Hobbes a tenté d'utiliser la "totalité mythique" du symbole pour restaurer l'unité politico-théologique de l'État qui avait été détruite par la guerre civile religieuse. En faisant de la foi une affaire privée, en séparant la croyance intérieure (fides) et le credo extérieur (confessio), Hobbes a greffé le "germe de la mort" qui a "détruit le puissant Léviathan de l'intérieur et vaincu le dieu mortel" (19).

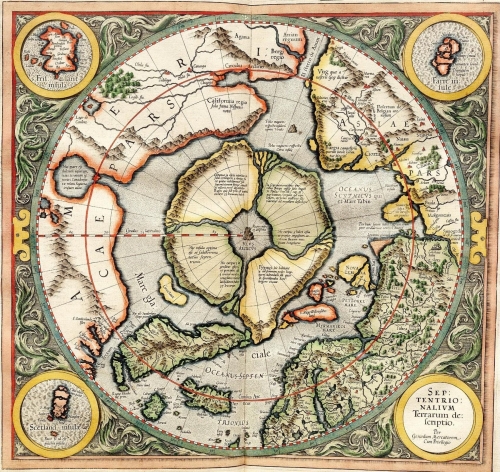

À partir de 1939, Schmitt abandonne la catégorie juridique internationale de l'État-nation souverain et la remplace par une doctrine de l'"empire" et de l'"espace des grandes puissances", qui est ambiguë et proche de la politique de l'époque. L'"espace des grandes puissances" est une catégorie de "légitimité historique" qui reflète la fin de la vieille Europe et l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Dans Land und Meer (Terre et mer, 1942), Schmitt a étendu la théorie du conflit des puissances mondiales à une théorie de l'ordre moderne des grandes puissances en général. Selon lui, cet ordre des grandes puissances était fondé sur la distinction entre les puissances terrestres et les puissances maritimes et trouvait sa forme concrète dans l'équilibre entre les puissances continentales et la puissance maritime qu'était l'Angleterre. Cet arrangement avait perdu son équilibre ; l'arrangement à venir était incertain, car la technologie et l'industrie ont révolutionné les idées de l'espace, et l'espace organisé selon la distinction entre la terre et la mer est devenu "un champ de force de l'énergie humaine, de l'activité et de la performance humaine".

En 1945, il est arrêté, interrogé et interné à Nuremberg. Il s'est retiré dans la solitude, une sorte d'exil intérieur, et a vécu le reste de sa vie dans sa ville natale de Plettenberg. Il y a écrit un certain nombre d'autres textes importants, dans lesquels il s'est principalement concentré sur les questions de politique et de droit internationaux. La conclusion systématique de la théorie de l'espace des grandes puissances est Der Nomos der Erde (Le Nomos de la Terre), publié en 1950. Schmitt y choisit le terme nomos dans son sens archaïque comme concept de base pour la définition de l'espace, pour le lien entre le droit et l'espace, et pour l'organisation et la localisation de tout le droit. Selon cette théorie, l'histoire de l'ordonnancement existant du monde était l'histoire de l'ordonnancement des espaces ; le droit et la politique pouvaient être déterminés par les pratiques de "prendre", "partager" et "jouir". À l'époque pré-moderne, ces pratiques ont conduit à une organisation pré-globale de l'espace, à l'époque moderne à une organisation globale. L'ordonnancement global de l'espace était initialement eurocentrique en tant que première grande ligne de démarcation entre l'Ancien et le Nouveau Monde (raya, ligne d'amitié). Ces lignes ont été abandonnées au 20ème siècle avec la création des hémisphères, opposant l'Est et l'Ouest. Comme pour la Terre et la Mer, le Nomos de la Terre laissait dans le flou la disposition future de l'espace. Pour Schmitt, qui dès 1929 avait placé la technique comme centre de gravité du 20ème siècle, au terme d'une série de "neutralisations" antérieures de la modernité, s'affirme de plus en plus l'idée que "la technification et l'industrialisation... sont désormais devenues le destin de notre pays". Avec la technologie et l'industrie sont apparus des pouvoirs qui transcendent l'organisation spatiale elle-même et se délocalisent radicalement, des pouvoirs dont la démarcation politique de l'espace n'était pas encore visible"(20).

Il a essayé de montrer ce que signifiait la fin de l'ancien État à l'époque de la technologie en 1963 dans Die Theorie des Partisanen (La théorie du partisan). Pour Schmitt, le partisan est une figure symbolique du 20ème siècle, tout comme Lénine et Mao, Giap ou Che Guevara étaient des symboles ayant un pouvoir de construction du monde. Avec en toile de fond les questions d'espace politique, de relations internationales et les questions de naturel et de contre-nature, Schmitt décrit le développement du mouvement de guérilla depuis ses origines dans la guérilla espagnole contre Napoléon jusqu'à l'époque moderne, analyse les pensées de Clausewitz sur la guérilla et examine l'influence que Lénine, Mao, Staline, Che Guevara et Castro ont eu sur le développement du mouvement de guérilla, soulignant que l'une des caractéristiques fondamentales du guérillero est son engagement politique. Le point de départ ici est la phrase "la guerre, en tant que moyen politique le plus extrême, démontre la possibilité que cette distinction entre ami et ennemi constitue la base de toute idée politique et n'a donc de sens que dans la mesure où cette distinction existe réellement dans l'humanité, ou est au moins réalistement possible". Qu'est-ce qui a prouvé la fin de la guerre-combat et la fin du justus hostis plus que le guerrier qui est devenu un combattant politique luttant contre l'oppression coloniale pour la libération nationale ou la révolution mondiale prolétarienne? Schmitt lui attribue une "légitimité tellurique". Il avait sa légitimité en tant que personne qui se battait encore pour un morceau de terre, qui était "l'un des derniers gardiens du pays" (21). Le Partisan ressemble à bien des égards au partisan spirituel-politique de l'essai Waldgang de Jünger en 1957. "Ennemi" dans cet essai est devenu un concept interprétable d'au moins trois façons. Il fallait distinguer l'"ennemi absolu" de l'hostilité raciale et de classe de l'ennemi "relatif" ou "conventionnel" du partisan, contre lequel on doit légitimement se battre comme un envahisseur en terre étrangère.

La dernière œuvre majeure de Schmitt est Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie (Le concept de la théologie politique II). La théologie politique est pour Schmitt la clé pour comprendre la période moderne. Pour lui, l'époque moderne est "légale" (juridique) mais n'est plus "justifiée" (légitime). Elle se caractérise par une métaphysique des auto-empowerments hybrides, pour lesquels il n'y a pas d'origine, mais seulement une émancipation, plus d'"ovum", plus de "novum".

Bien qu'il ne pouvait plus enseigner, il a conservé une influence extraordinaire sur le développement des sciences sociales et juridiques. Des philosophes, des écrivains, des juristes et des politologues de diverses régions d'Europe se sont déplacés pour lui rendre visite à Plettenberg. Le cercle de ses fidèles était vraiment bizarre : nous y trouvons son ami l'écrivain Ernst Jünger, le philosophe juridique et socialiste Ernst-Wolfgang Böckenförde, plus tard juge à la Cour constitutionnelle, le philosophe Alexander Kojéve, l'historien de gauche Reinhart Kosellek, le politologue de droite radicale Armin Mohler, le sociologue Hanno Kestings et une foule d'autres intellectuels européens de premier plan issus de différents camps politiques. Il a publié pendant 68 ans, de 1910 à 1978. Il est décédé le dimanche de Pâques 1985.

Pouvons-nous l'interpréter uniquement dans la perspective des trois années où il a fait l'apologie de l'injustice ? Ses théories n'étaient souvent pas meilleures que le siècle auquel elles appartenaient. Ne lisons-nous pas Hobbes, Machiavel ou Bodin indépendamment de ce en quoi consistait leur engagement politique réel ? L'histoire du fonctionnement de ses idées n'a pas encore été écrite, et leur interprétation est aussi contestée que son œuvre elle-même. Schmitt lui-même, dans la solitude de Plettenberg jusqu'à sa mort en 1985, a vu avec satisfaction son influence se répandre dans le monde entier, recevant de nombreuses visites de ses admirateurs et de ses disciples anciens et nouveaux, sans se soucier de leurs différentes orientations politiques.

Notes :

(1) Urválek Aleš a kol., Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení, Nakladatelství Olomouc. 2009, s.243-244

(2) Ottmann Hennig , Carl Scmitt, in: Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990, s.62

(3) Schmitt, C., Über die Schuld und Schuldarten. Breslau 1910.

(4) Die Diktatur. Von dem Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, München /Leipzig 1921

(5) Die Diktatur. Von dem Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Auflage 1978. S.144

(6) Die Diktatur. Von dem Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Auflage 1978. S.240

(7) Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, ,2. Auflage 1934, S. 20, S.42

(8) Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, ,2. Auflage 1934, S.49

(9) Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Auflage, Berlin 1979 S.43

Pozice dnešního parlamentarismu s hlediska dějin ducha, in.: Urválek Aleš a kol., Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení, Nakladatelství Olomouc. 2009, česky překlad str.8-11,34- 38,62-63,81-84.88-90 vydání Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus z r.1996 (1923)

(10) Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Auflage, Berlin 1979 S. 35, S. 14, S:22. S.10

(11) Der Begriff des Politischen, v: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 58 (1927), S. 1-33, Berlin 1928.

Česky: Pojem politična, OIKOYMENH, CDK Praha Brno 2007 ISBN 978-80-7298-127-42007

(12) Der Begriff des Politischen, München / Leipzig 1932,S.26

(13) Der Begriff des Politischen, München / Leipzig 1932,S.50

(14) Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990 S. 72, S.86

Schoeps Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Garamond 2004, ISBN:80-86379-59-0 S.245

Moravcová Dagmar, Výmarská republika,Karolinum Praha 2006 S.195

(15) Legalität und Legitimität, Berlin 1968. S.50 n

(16) Staat, Bewegung, VOlk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, 2. Auflage 1934 S.12, S. 55 n

(17) Ober die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburg 1934. S. 35 , S. 8

(18) Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990, S.73-74

(19) Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Ko1n 1982. S. 31, S. 86

(20) Ballestren Graf Karl, Ottmann Hennig, Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts,. Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 1990, S.76

(21) Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen,; 2. Auflage 1975 s.74

Převzato ze stránek Náš směr.

16:35 Publié dans Droit / Constitutions, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, révolution conservatrice, allemagne, république de weimar, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le voyage atlantique de l'impubliable Jünger

Le voyage atlantique de l'impubliable Jünger

Andrea Scarabelli

Ex: https://blog.ilgiornale.it/scarabelli/2017/08/07/il-viaggio-atlantico-dellimpubblicabile-junger/

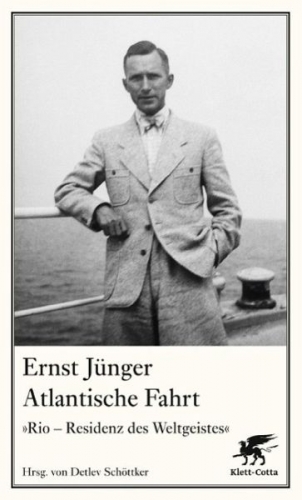

Ernst Jünger, Voyage atlantique, Londres, 1947. Deux ans après la fin de la guerre mondiale, un petit livre inhabituel a été publié dans une série destinée aux prisonniers de guerre allemands en Angleterre. Ernst Jünger est donc l'auteur de Atlantische Fahrt, récemment publié en italien chez Guanda sous le titre Traversata atlantica, dans une traduction d'Alessandra Iadicicco et avec un éditeur enfin digne de ce nom. En plus du texte, le volume contient un riche appareil de correspondance, des annexes bio-bibliographiques, un grand nombre de notes et une critique d'Erhart Kästner de 1948. Reconstituée à travers ces riches apports, l'histoire éditoriale de Atlantische Fahrt est comique dans un certain sens. Le premier livre d'après-guerre de Jünger n'a pas été publié en Allemagne, en raison de la répression "démocratique" qui l'a interdit de publication et de parole, en même temps que d'autres dieux de la philosophie du 20ème siècle, dont Martin Heidegger et Carl Schmitt. L'épuration culturelle et anthropologique de la nouvelle Allemagne finit par le toucher lui aussi, abandonné à lui-même, incapable d'écrire et de publier et pourtant imprimé et réimprimé à l'étranger (surtout en Suisse, dans ces années-là), alors qu'une longue lignée d'intellectuels était intervenue en sa faveur. Le veto des autorités alliées durera jusqu'en 1949. Jusque-là, rien ne pouvait être fait. "Faut-il être un prisonnier allemand pour pouvoir lire un certain auteur interdit en Allemagne?" a amèrement remarqué l'écrivain Stefan Andres en critiquant Jünger en 1949.

À la fin des années 1940, le futur lauréat du prix Goethe est donc enchaîné : mais Jünger, le paria, s'est métamorphosé, a changé de peau, assumant la tâche de "phare aristocratique de la douleur", comme il le dira quelques années plus tard. C'est la chair des vaincus qui réclame l'attention dans ces pages lumineuses, que la sagesse européenne ne pourra pas ignorer longtemps. Un cri qui sera certainement malvenu pour certaines belles âmes, mais qui fait de ses paroles l'un des chants les plus intenses du 20ème siècle.

En tout cas, le livre a été publié en 1947, mais il s'agit du récit d'un voyage au Brésil onze ans plus tôt : de Hambourg à Belém, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro et Bahia. Avec une escale préliminaire aux Açores, occasion idéale pour faire le point sur la situation de l'Allemagne qu'il vient de quitter: "Leur archipel me semblait un symbole de notre situation: comme une chaîne de volcans qui, à l'extrême frontière de l'Europe, s'élève au milieu de solitudes infinies". Il décide de faire une pause dans une civilisation dont il commence à entrevoir les ombres, changeant d'hémisphère, sous un soleil et des constellations différents. Ce voyage allait marquer un profond changement dans sa vision du monde, en déplaçant l'accent de la situation en Allemagne vers celle du monde dans son ensemble, comme le note Detlev Schöttker dans son essai à la fin du livre. Mais Jünger ne le sait pas encore, et dans le Nouveau Monde, dans sa surabondance protéiforme, il cherche les images, les phénomènes originaux dont parlait Goethe dans ses écrits sur la métamorphose des plantes. Chacune de ces images réveille des réminiscences anciennes, faisant de chaque homme un artiste et un artifice. L'Atlantique comme un miroir, dans lequel le poète d'Orages d'acier se reconnaît et se retrouve. Ici, chaque découverte est une (auto)révélation, un retour à la maison. Il s'en rend compte lorsqu'il aperçoit un poisson de forme bizarre, inconnu des classifications occidentales. Quelque chose de dormant se réveille en lui :

"A la vue de ces créatures fabuleuses, ce qui nous frappe, c'est avant tout l'accord entre l'apparition et l'imagination. Nous ne les percevons pas comme si nous les découvrions, mais comme si nous les inventions. Elles nous surprennent et en même temps nous nous sentons intimement familiers avec elles, comme si elles étaient des parties de nous-mêmes réalisées en images. Parfois, dans certains rêves et, très probablement, à l'heure de la mort, cette imagination acquiert en nous une force extraordinaire. Les mythes naissent là où les réalités supérieures et suprêmes s'accordent avec le pouvoir de l'imagination".

Mais l'Amérique du Sud n'est pas seulement une nature non contaminée. Au milieu des dédales de végétation et des humbles rives de rivières sans fin se dressent d'imposantes mégalopoles, encore inconnues des Européens de l'époque. C'est en présence de ces agglomérations vertigineuses que s'opère la révolution copernicienne de l'écrivain : la technologie, vue à l'œuvre dans la Première Guerre mondiale puis dans l'industrie, est devenue un phénomène mondial. Les acolytes du Travailleur ont envahi le globe, le transfigurant et redessinant ses frontières. Rio de Janeiro le consterne: "La ville a une forte impression sur moi. C'est une résidence pour l'esprit du monde". Et c'est précisément dans ces pages qu'apparaît le nom d'Oswald Spengler, qui dans Le Déclin de l'Occident avait indiqué dans les métropoles inorganiques et amorphes l'un des symptômes des phases terminales d'une civilisation. Des prophéties aussi amères que d'actualité, même un siècle après la publication de son monumental traité sur la morphologie des civilisations.

Et pourtant, comme l'écrivait Hölderlin, là où le danger grandit, surgit aussi ce qui sauve, et au cours de ce voyage au bout de l'Occident, une fois encore, la nature sauvage et intacte agit comme un buen retiro, comme un contrepoids à la technicisation planétaire effrénée. Une lettre à son frère Friedrich Georg, écrite le 20 novembre 1936 à Santos, en témoigne: "Dans ces contrées, il y a un proverbe que j'aime beaucoup ; il dit: la forêt est grande, et cela signifie que quiconque se trouve en difficulté ou est victime de persécutions peut toujours espérer trouver refuge et accueil dans cet élément". Il est probable que certains de ses compagnons de voyage pensent la même chose, et lorsqu'ils arrivent au Brésil, ils décident de quitter le navire et de ne pas retourner en Allemagne. Au contraire, il l'a fait, vivant la tragédie européenne jusqu'à son dernier acte, mais emportant avec lui cette image de la forêt, développée quelques années plus tard dans Le traité du rebelle. Dans la forêt, il verra l'authentique patrie spirituelle de l'homme, par opposition au navire, domaine de la vitesse et du progrès, et le rebelle sera celui qui se tournera vers la forêt, en se donnant à la brousse - en quittant le navire, en fait.

Mais il n'y a aucune trace de cela dans sa biographie. Pour l'instant, il n'y a que la haute mer et les îles, l'immensité de l'Atlantique et l'abri des atolls et des archipels, pour réitérer l'irréductible dualité qui constitue la quintessence littéraire - mais pas seulement - d'Ernst Jünger. L'océan, sous le charme duquel "notre être s'écoule et se dissout ; tout ce qui est rythmique en nous s'anime, résonances, battements, mélodies, le chant originel de la vie qui berce les âges". Son charme nous fait revenir vides, mais heureux comme après une nuit passée à danser". Les îles, en revanche, contiennent la promesse d'une joie "plus profonde que le calme, que la paix dans cet élément orageux déplacé des profondeurs". Même les étoiles sont des îles dans la mer de lumière de l'éther".

Les îles, la mer... Il est tard. Notre voyageur note ces mots en retournant dans son Europe, martelée par l'urgence de l'histoire, secouée par des vents qui vont bientôt révéler leur forme monstrueuse et titanesque. Les derniers mots du journal brésilien sont datés du 15 décembre 1936 :

"Je suis satisfait de ce voyage. Éole et tous les autres dieux ont été propices. Plus intense encore est le plaisir que j'y ai ressenti par rapport aux temps menaçants qui s'annoncent de plus en plus clairement, dont les flammes vacillent déjà à l'horizon".

Ces flammes qui finiront par embraser une civilisation entière, une civilisation dont Jünger choisira d'être le témoin, payant à la première personne, comme beaucoup d'autres, sa propre inactualité.

15:25 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, livre, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, allemagne, atlantique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Evola et le mystère hyperboréen

Evola et le mystère hyperboréen

par Giovanni Sessa

Ex : https://www.centrostudilaruna.it/evola-e-il-mistero-iperboreo.html

Recueil des écrits du philosophe 1934-1970

Julius Evola était un écrivain prolifique. Outre un nombre considérable de livres, consacrés à des domaines de connaissance très différents, du dadaïsme à la philosophie, de l'hermétisme à la critique de la modernité, il a également écrit un nombre inhabituel d'essais et d'articles, publiés dans des revues et des journaux. Depuis des années, la Fondation Evola rassemble en volumes les différentes contributions du traditionaliste romain. Le livre du penseur Il mistero dell'Occidente. Scritti su archeologia, preistoria e Indoeuropei 1934-1970, édité par Alberto Lombardo, à qui nous devons également l'intéressante introduction, letout publié par la Fondazione Evola/Pagine, Quaderno n. 53 di testi evoliani (pour les commandes : 06/45468600, pp. 243, euro 18.00). Le livre est enrichi par l'ample postface de Giovanni Monastra, biologiste spécialisé en anthropologie physique, qui offre, comme le rappelle Gianfranco de Turris dans la Note: "un aperçu des études génétiques les plus récentes [...] qui ont en partie confirmé, en partie modifié, le tableau de la préhistoire indo-européenne offert par Evola" (p. 7).

Le recueil contient vingt écrits consacrés par le philosophe à l'exploration du thème de l'origine. Ce Cahier est donc résolument plus substantiel que le précédent, publié en 2002, qui contenait une dizaine d'écrits, et permet au lecteur de comprendre ce qu'Evola pensait réellement des origines et de la préhistoire indo-européennes, c'est-à-dire de ce qui est défini à plusieurs reprises dans ces pages comme le mystère hyperboréen ou occidental. Comme le rappelle Lombardo, ce volume est d'autant plus important si l'on tient compte de l'influence exercée par les essais qu'il contient sur les auteurs et les courants de pensée de l'après-guerre. Adriano Romualdi, en effet, dans son étude éclairée sur les Indo-Européens, se réfère explicitement aux recherches d'Evola et tente de les combiner avec les découvertes de Giacomo Devoto. Les numéros spéciaux des revues Nouvelle Ecole et Futuro Presente, consacrés aux origines des peuples européens, témoignent de la pertinence des intuitions d'Evola, tout comme les travaux de Jean Haudry, Felice Vinci ou Jean Mabire.

A partir de ces articles, il est possible d'identifier les auteurs qu'Evola a utilisés pour disséquer le mystère hyperboréen. Tout d'abord, apparaît le nom de Fabre d'Olivet (illustration, ci-dessus), qui fut le premier à soutenir "la lointaine origine nordique-arctique, boréale ou hyperboréenne" de la race blanche (p. 13). Les références à Guénon ne manquent pas, même si, contrairement à l'ésotériste français, Evola utilise aussi des données scientifiques, tout en les subordonnant à la méthode traditionnelle. Dans les années 30, le savant vers lequel le traditionaliste se tournait avec le plus d'intérêt était Herman Wirth, auquel il faut reconnaître une capacité peu commune de lecture synthétique d'une énorme masse de données, prouvant l'origine arctique des Indo-Aryens.

Depuis l'Arctique, ces peuples, après la dernière grande période glaciaire, se sont déplacés "vers le sud-est, donnant naissance à de nombreuses civilisations préhistoriques" (p. 14), dont les valeurs religieuses étaient centrées sur le monothéisme solaire. Dans ses écrits des années 1950, Evola modère son jugement positif sur Wirth, bien qu'il continue à le considérer comme un auteur de grande profondeur. Pour le Romain, la spiritualité solaire de l'origine était le fruit de civilisations patriarcales et non de civilisations telluriques-matriarcales. Wirth ne pouvait pas partager ce point de vue car, selon le philosophe, il lui manquait une véritable vision traditionnelle de la préhistoire. Le même jugement, note Lombardo, réapparaît également dans les pages de Il mito del sangue. Au contraire, dans Il cammino del cinnabro (Le chemin du cinabre), un jugement global positif de l'œuvre de Wirth se dégage, car il a identifié le point zéro de l'histoire dans la "Tradition primordiale".

Dans le livre Urgeschichte der Menschheit Wirth est rejoint par Tilak, partisan de l'origine arctique des Vedas. Evola estime que la proto-patrie arctique pourrait également être argumenté en termes biologiques. Dans L'hypothèse hyperboréenne, le traditionaliste soutient que les groupes sanguins 0 et A: "ont une relation étroite [...] avec les races aryennes et, en général, indo-germaniques" (p. 17). Les données génétiques sont cependant lues par Evola comme faisant partie d'un ensemble plus vaste d'éléments, dont les traditions mythologiques des différents peuples européens. Pour le savant italien, le cadre ethnique de l'Europe serait composé de trois éléments: un substrat non aryen et autochtone, et deux autres éléments aryens, correspondant à deux mouvements migratoires différents. De plus, un entretien avec l'archéologue Frobenius à Vienne montre que le penseur traditionaliste croyait que le style figuratif qu'il avait observé en Afrique du Nord, en Espagne et en Sardaigne indiquait une même origine nord-atlantique ou arctique-occidentale. Pour Evola, les mythes hyperboréens et atlantes étaient "deux représentations distinctes de migrations, la première étant cependant beaucoup plus éloignée dans le temps que la seconde" (p. 19).

Le document, intitulé La migrazione dorica in Italia, témoigne d'une dette explicite envers le monde idéal de Franz Altheim, qui avait bien compris la proximité spirituelle de Sparte et de Rome. C'est dans ce contexte qu'émerge la lecture particulière qu'Evola fait du matriarcat, en partie déduite de Bachofen, comme une civilisation tellurique, lunaire, qui au niveau juridico-politique aurait été caractérisée par des tendances universalistes de promiscuité sociale. Par opposition, bien sûr, au patriarcat, expression masculine, héroïque, aristocratique et solaire. La lecture des pages de Günther par Evola va également dans le même sens théorique, l'amenant à considérer le matriarcat et le patriarcat comme des "psychologies immuables". Le recueil montre également que, dès 1934, le philosophe ne pense pas la race en termes de "nature" mais de "culture", se démarquant ainsi de la vision biologico-zoologique qui s'affirme tragiquement en Allemagne dans ces années-là.

Parmi les autres thèmes qui se dégagent du volume, il convient certainement de mentionner l'intérêt d'Evola pour l'idéologie "tripartite" de Dumézil. Evola souligne que celle-ci, en particulier en Inde, a connu une variation "quadripartite", ne pouvant invalider l'intuition de l'historien français des religions, puisque "seules les trois premières castes représentent l'héritage des envahisseurs aryens de l'Inde" (p. 27). En outre, les exégèses des deux chercheurs sur la figure du guerrier sont synonymes. L'intérêt du penseur romain pour Dumézil a peut-être été stimulé par Eliade, comme en témoignent certaines lettres d'Evola.

Un texte vraiment central, Le Mystère de l'Occident, pour ceux qui se soucient de l'exégèse de la production d'Evola.

15:04 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, livre, hyperborée, mystère hyperboréen, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

![Légalité_légitimité_par_Carl_Schmitt_[...]Schmitt_Carl_bpt6k3040486k.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/3605638423.JPEG)