vendredi, 18 février 2022

Alexandre Douguine: le destin de l'État ukrainien

Le destin de l'État ukrainien

Alexander Douguine

Source: https://www.geopolitica.ru/article/sudba-ukrainskoy-gosudarstvennosti

Dans ce flot de nouvelles, particulièrement brûlant en Occident, qui concerne l'Ukraine - le retrait des citoyens américains et européens de son territoire, ainsi que les informations divulguées aux médias selon lesquelles Kiev déplace en toute hâte l'infrastructure des institutions gouvernementales et des postes de commandement vers l'ouest du pays - il est difficile de parler et de penser à autre chose.

Donc, une invasion.

N'envisageons pas à l'avance la possibilité que nous nous soyons préparés de manière délibérée et cohérente. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas en 2014, alors que la situation était beaucoup plus favorable ? Mettons donc tout de suite cette hypothèse de côté. Le Kremlin n'accepte pas une solution de force - même à une situation qui ne nous convient pas du tout.

Il ne reste donc qu'une chose : l'Occident veut vraiment une invasion et fait tout pour qu'elle ait lieu.

Qu'est-ce que les États-Unis en retirent ? Séparation de la Russie de l'Europe, et consolidation du bloc de l'OTAN qui autrement s'effondrerait sous nos yeux, et prétexte pour faire tomber toutes les sanctions possibles sur la Russie, jusqu'à provoquer la révolte de l'élite russe contre Poutine si leurs biens spoliés sont simultanément et instantanément réquisitionnés à l'étranger (comme ils le pensent). Pas un mauvais plan, d'ailleurs. Pour eux. Car il est rationnel.

Et si la Russie ne veut pas envahir, on peut la forcer à le faire. La solution est très simple: lancer une opération punitive des forces armées ukrainiennes dans le Donbass. Presque toutes les forces prêtes au combat et même les forces non prêtes au combat y sont désormais déployées. Et si la Russie ne fait pas d'escalade, même dans ce cas, alors nous pourrons prendre le Donbass, dit l'Occident, et passer ensuite à la reconquête de la Crimée. Et puis ce sera le retour à la case départ, avec le même objectif. Et la Russie décidera presque certainement d'agir dans une situation critique. Elle n'attend même pas l'assaut potentiel contre la Crimée.

Ainsi, si nous supposons que Washington, ou plutôt l'actuelle direction mondialiste des États-Unis (Biden & Co.) et les faucons britanniques, qui la soutiennent moralement, avides de hardcore géopolitique et laissés pour compte après le Brexit, sont derrière toute cette histoire, alors, lorsque l'on s'aperçoit de tout cela, tout devient plus ou moins logique.

Bien sûr, l'OTAN ne se battra pas directement pour l'Ukraine. Ainsi, ceux qui craignent l'apocalypse nucléaire s'inquiètent pour rien. Ce en quoi l'Occident tente de nous entraîner à tout prix n'est pas la troisième guerre mondiale au sens plein du terme, mais c'est tout de même une guerre - une guerre de moyenne intensité. Nous n'avons pas le choix : nous devons nous battre ou ne pas nous battre. L'Occident a les moyens de faire en sorte qu'il nous soit impossible de ne pas nous battre. Hélas, c'est exactement ce qui se passe. Après les événements de 2014, la réunification avec la Crimée et la libération du Donbass, Washington pourrait déclencher à tout moment une réaction en chaîne irréversible menant à la guerre. La pause, qui est advenue avant l'avènement de Biden, a beaucoup à voir avec Trump, qui n'était pas particulièrement porté sur la géopolitique et se concentrait d'abord sur les questions intérieures. De plus, son nationalisme américain - de type paléo-conservateur - permettait la multipolarité. Et sa confrontation avec les mondialistes (avec le marécage même qu'il n'a jamais asséché) a poussé sa politique étrangère dans un sens très différent de celui des mondialistes. D'où les accusations de sympathie pour la Russie qui lui ont été adressées. Il n'avait aucune sympathie particulière pour la Russie. Mais il avait une antipathie sincère envers les mondialistes. Et c'était suffisant. Dès que le parti mondialiste des "faucons" libéraux et des néocons, avec Biden, est revenu à la Maison Blanche, la géopolitique atlantiste est revenue avec elle. Il ne s'agissait donc plus que d'une question de technologie pour activer la mine ukrainienne. Ils auraient pu le faire à tout moment. Et ils ont décidé que c'était le moment opportun.

Pour l'instant, l'impression est que l'invasion, planifiée par Washington, est sur le point de commencer. Contre notre volonté. Mais nous ne pourrons pas ne pas répondre aux actions punitives actives dans le Donbass, si elles commencent. En fait, cela ne dépend pas de Moscou. Kiev, bien sûr, cherche à gagner du temps. Qui veut perdre le pays ou au moins le noyer dans le sang ? Et l'OTAN ne va sauver personne. Seulement inciter à la guerre pour faire couler le plus de sang slave possible. Mais Washington insiste sur son agenda. D'où le refus apparent de prendre au sérieux les demandes de la Russie à l'OTAN et la démarche scandaleuse de l'Anglaise Elizabeth Truss concernant Rostov et Voronej. C'est non seulement un signe d'incompétence totale, mais aussi d'indifférence aux réalités du monde russe, y compris l'Ukraine, que les mondialistes ressentent réellement. Ils ne se soucient pas de ces noms slaves difficiles à prononcer. Ils vivent déjà dans le paradigme de l'invasion et agissent comme si elle avait eu lieu. C'est là le cours habituel de la guerre hybride : ce qui doit encore se produire est décrit comme ayant déjà eu lieu.

Officiellement, Moscou dira jusqu'au dernier mot : "Non à la guerre !" - et c'est la bonne chose à faire. Mais si cela ne tenait qu'à nous, ce comportement serait le facteur déterminant. Mais imaginons que l'Occident amène la situation au point de non-retour et qu'une invasion forcée ait néanmoins lieu.

Les tabloïds occidentaux sont déjà pleins de scénarios sur la façon dont cela va se passer et comment cela va tourner. Les images sont parfois très réalistes, parfois outrageusement délirantes. Mais presque partout apparaissent la prise de contrôle réussie de l'Ukraine orientale et de Kiev par les Russes et la construction d'une nouvelle ligne de défense pour la résistance russophobe dans l'ouest de l'Ukraine. Et là, vers cette tête de pont de secours, qui est maintenant - probablement - déjà en train d'être mise en place, un accès direct pour l'OTAN dans le cadre d'une situation extrêmement réaliste est tout à fait imaginable. Lviv pourrait devenir la capitale temporaire de ce que l'Occident reconnaît comme "l'Ukraine". Et une activité militaro-terroriste à grande échelle serait déployée à partir de là.

Cela ne vous rappelle rien ? N'était-ce pas le même scénario de la lutte pour le trône de Kiev entre Vladimir et les princes de Galicie-Volhynie ? Et Kiev elle-même a changé de mains jusqu'à perdre son importance, passant de statut de grande capitale à celui d'une ville de province de troisième ordre. Comme nous le savons, les deux parties presque égales du monde russe ont pris des chemins séparés. La Russie de Vladimir, et plus tard de Moscou, est devenue un puissant empire mondial. Les Russes des territoires occidentaux se sont avérés être une sous-classe méprisée dans l'Europe orientale catholique. Voici le prix de la couronne envoyée par le pape, le fier prince Daniel de Galicie... L'Occident fait toujours la même chose : il promet d'aider et de sauver, puis abandonne cyniquement. Nous le voyons avec la chute de Tsargrad ou dans le destin de Saakashvili.

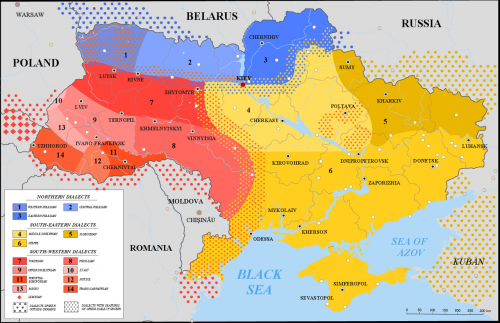

Et c'est ici que l'inattendu commence. Il est d'usage de penser que le parti russe et la géopolitique eurasienne se fixent des objectifs extrêmement ambitieux et étendent au maximum - certes de manière spéculative, mais tout en politique (et pas seulement en politique) commence par une idée - les frontières de la Russie-Eurasie, du monde russe. Et avec raison. Mais en ce qui concerne l'Ukraine occidentale, cela vaut la peine d'émettre une réserve. Le profil ethno-sociologique, historique et psychologique de ces régions - à l'exception des Ruthéniens de Podkarpattia (d'Ukraine subcarpathique) et d'un certain nombre de groupes orthodoxes en Volhynie - est tel qu'elles ne se prêtent pas à une intégration dans l'Eurasie. Les habitants de l'Ukraine occidentale, qui ont été rendus à l'État unifié par Staline, n'ont jamais accepté l'Empire. Ils sont la force motrice de la russophobie ukrainienne extrême, qui risque de mettre fin à cet État défaillant en fin de compte.

D'ailleurs, c'est là que l'Occident veut prendre pied. Et cela vaut la peine d'envisager de lui permettre de le faire (en libérant, bien sûr, les Ruthéniens et ceux qui veulent eux-mêmes être de notre côté). Sinon, même si nous parvenons à établir un contrôle sur l'ensemble de l'Ukraine (ce que les atlantistes nous imposent de manière provocante), ces régions occidentales ne se réconcilieront jamais avec nous et trouveront toujours le moyen de saper de l'intérieur tout gouvernement neutre et équilibré de la future Ukraine ou de l'entité politique qui émergera à sa place. Et les institutions politiques du pays, dans leur état actuel, sont si compliquées et alambiquées que les laisser telles quelles dans l'espoir que la loyauté des forces intégrationnistes sera indéfectible, serait bien imprudent. Enfin, si nous pouvons être provoqués à l'invasion, nous ne serons certainement pas provoqués à la terreur contre un peuple véritablement frère, part de notre propre peuple. Nous devrons donc faire face à cette rétivité inflexible de la Galicie-Volhynie indéfiniment. Même Staline n'a pas réussi à les réhabiliter, et il ne lésinait par sur les moyens.

Il convient donc de réfléchir : ne devrions-nous pas les laisser à eux-mêmes ? Et ne devrions-nous pas relancer l'État ukrainien - et en même temps le nôtre, car un véritable renouveau slave est nécessaire - à nouveau ? La Zapadenshchina peut rester "Ukraine" (que nous ne reconnaissons évidemment pas) ou être rebaptisée "Banderastan". Mais l'opportunité s'ouvre de construire quelque chose de nouveau à partir d'une partie saine de ce pays.

Note : La Crimée a disparu de ce pays, le Donbass a disparu. Mais fragmenter, morceau par morceau, ce qui n'a aucune chance historique d'avoir lieu est en quelque sorte indigne et à courte vue. Sauvons tout le monde à la fois, mais seulement ceux qui sont prêts pour cela, ou du moins qui permettent une telle tournure des événements. Les régions occidentales ne le permettront pas, elles ne sont pas prêtes et ne seront pas davantage prêtes pour la réunification.

Parfois, le fait de dépasser les frontières du "grand espace" est synonyme d'effondrement. Il ne faut prendre que ce qui peut être assimilé et défendu de manière fiable. Soit dit en passant, Staline l'a très bien compris en ce qui concerne l'Europe, en concevant des versions chaque fois différente de sa "finlandisation", c'est-à-dire de sa "neutralisation". Même l'Europe de l'Est n'a pas pu être nôtre jusqu'au bout. Et il était extrêmement dangereux de la forcer contre sa volonté.

Ce n'est rien d'autre que de la spéculation géopolitique. Je n'ai aucune information confidentielle et je n'appelle personne à quoi que ce soit. Seulement l'analyse. Et au cours de cette analyse, j'en arrive à la conclusion qu'en cas d'invasion - et seulement dans ce cas ! - la question des territoires occidentaux de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine doit être traitée avec la plus grande délicatesse et prudence. Construire un empire - et, plus difficile encore, faire revivre un empire perdu - est le plus haut des arts, et non un processus linéaire ou monotone.

19:43 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, ukraine, russie, europe, affaires européennes, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'espace partagé entre la Russie et l'Ukraine : Poutine a-t-il raison ?

Nick Krekelbergh et Alexander Demoor:

L'espace partagé entre la Russie et l'Ukraine: Poutine a-t-il raison ?

Source: https://doorbraak.be/de-gedeelde-ruimte-van-rusland-en-oekraine-heeft-poetin-dan-toch-ergens-een-punt/

Les choses grondent à l'Est et les moulins à propagande font des heures supplémentaires. Dans un article, dont le titre laisse peu de place à l'imagination, Poutine estime que l'Ukraine est russe. C'est pourquoi, historiquement parlant, il s'agit d'une idée fausse majeure pour le journaliste Mick Van Loon, qui pense pouvoir démontrer, sur la base d'arguments historiques, pourquoi l'Ukraine et la Russie sont deux nations totalement différentes. Selon lui, Poutine, qui a déclaré en juillet 2021 dans un article d'opinion que les Russes et les Ukrainiens formeraient ensemble une seule nation, s'appuierait sur des sophismes pour construire une histoire commune.

Malheureusement, ce faisant, Van Loon tombe dans un certain nombre d'erreurs capitales et ne comprend pas que les points de vue de l'Europe occidentale sur la langue, la culture et la construction de la nation ne peuvent pas être simplement transposés à l'Est. Poutine n'a pas nécessairement raison de dire que la Russie et l'Ukraine appartiennent à la même nation. Mais les deux pays appartiennent à un même continuum géographique et culturel, affirment Nick Krekelbergh et Alexander Demoor dans cette tribune libre.

Interprétation historique de l'Hineininterpretierung

Pour faire valoir son point de vue, le journaliste utilise la nécessaire Hineininterpretierung historique, adaptée à ce que le public lecteur occidental aime entendre. Le contraste entre les deux nations est simple : la Russie est un monolithe homogénéisant et "asiatique", tandis que l'Ukraine est réputée "européenne" et "multiculturelle" depuis le début. Un ADN qui s'intègre parfaitement à son projet d'adhésion à l'Union européenne.

Afin de souligner le "caractère plus européen" de l'Ukraine, Van Loon rejette la revendication de l'empire médiéval de Kiev par la Russie en tant que partie des principautés slaves orientales de la Rus' (qui comprenait également des villes russes telles que Rostov, Novgorod, Smolensk et Riazan) comme une forme d'appropriation culturelle injustifiée par Moscou, qui, au XVIe siècle, cherchait à se légitimer dans le monde chrétien orthodoxe. L'Ukraine moderne trouverait ses origines dans le Commonwealth polono-lituanien, tandis que les racines de Moscou seraient plutôt mongoles et tatares. Par commodité, il ignore le soulèvement des Cosaques contre les Polonais en 1648, mené par Bohdan Khmelnnytsky (statue, ci-dessous), père de la nation ukrainienne, et le traité de Perejaslavl (1654), qui reconnaît le tsar russe comme souverain en échange de sa protection. Une campagne militaire a été menée avec les Tatars de Crimée.

L'identité primitive

Il est frappant de constater que la présupposition d'une identité ukrainienne primaire, que l'on pourrait distinguer "dès le début" des identités ruthènes et russes environnantes, est soutenue par le terme "Kyjivska Rus". En utilisant explicitement une forme ukrainienne standard contemporaine, qui n'est jamais clarifiée comme telle, l'auteur se rend en fait coupable d'une forme de manipulation linguistique.

La confédération médiévale de cités-états qui s'était formée autour de Kiev en tant que centre politique se désignait elle-même sous le nom de Ruskaya Zemlya ou "Terre des Rus" dans les premières phrases de la Chronique de Nestor du XIIe siècle, le récit de fondation dynastique le plus complet des Slaves orientaux. Kyjivska Rus", quant à elle, est une traduction ukrainienne de la "Kievskaya Rus" russe, un concept proposé par des universitaires du XIXe siècle dans le contexte de l'historiographie critique de leur propre passé qui se développait alors dans le monde entier. La forme ukrainienne a donc été adoptée plus tard.

Espace eurasiatique

En effet, Moscou était à l'origine un avant-poste relativement petit qui s'est agrandi grâce à la collaboration avec la Horde d'or au XIVe siècle. Sous le règne d'Ivan IV Grozny(= Ivan le Terrible), le Grand-Duché de Moscou a fini par devenir un grand empire russe tsariste, dans lequel la ville de Moscou, en tant que centre économique et administratif, a réussi à se débarrasser de deux grands rivaux, à savoir Kazan-la-Tatar à l'est et Novgorod, plus orienté vers l'Europe, à l'ouest.

Le fait que Moscou en particulier ait émergé au cours de la fin du Moyen Âge explique le caractère hybride eurasien de la culture russe : orthodoxe-chrétienne mais avec des racines mongoles-tatares. Si ce processus de construction d'empire avait été mis en place à partir de Novgorod, il y aurait peut-être eu une Russie plus européenne et, selon certains, plus bourgeoise-démocratique. Si cela avait été fait à partir de Kazan, il était plus probable que cela aurait assuré la continuité avec le khanat islamique de la Horde d'or et peut-être aussi l'affiliation à l'Empire ottoman.

160 ethnies

Selon l'auteur, Vladimir Poutine comprend mal le caractère multiethnique de l'Ukraine, qui serait liée non seulement à la Russie, mais aussi à la région de la mer Noire et à l'Europe centrale. Cela semble peu probable puisque la Russie elle-même compte environ 160 ethnies. Par-dessus tout, l'auteur lui-même fait preuve d'une compréhension insuffisante du caractère multiculturel de l'espace nord-européen dont la Russie et l'Ukraine font partie. Les interactions entre les populations slaves, ruthènes, finno-ougriennes et mongolo-turques, ainsi que les influences européennes, ont fait de l'espace de la Grande Russie ce qu'il est, et c'est également le cas pour l'Ukraine.

Au XIIe siècle, les steppes du sud de l'Ukraine et de la Sibérie méridionale faisaient partie de la même fédération turque des Kuman-Kiptshak (Couman-Kiptchak), tandis qu'au nord, les zones plus densément boisées étaient aux mains des Rus'. L'Ukraine et la Russie ont également été les réservoirs de population à partir desquels les Magyars et les Bulgares ont déferlé vers l'ouest pour former de puissants empires qui allaient constituer la base de l'Europe centrale moderne.

La langue est-elle celle de tous les composantes de la population ?

L'auteur cite également la langue ukrainienne, qui, selon lui, était parlée bien avant l'ère de Taras Shevchenko (vers 1830). La branche orientale du slavon comprend le russe et ses parents "ruthènes", le biélorusse, l'ukrainien et les divers groupes linguistiques désignés sous le nom de rusyn. Elles ont développé des innovations communes par rapport aux autres langues slaves, puis ont commencé à se distinguer à nouveau les unes des autres, comme cela arrive aux langues du monde entier sous l'influence de nombreux facteurs complexes.

La plupart des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens peuvent encore très bien se comprendre lorsqu'ils s'expriment dans leur propre langue maternelle.

Il est donc tout à fait faux de dire que les dialectes parlés qui ont constitué la base de la langue ukrainienne standard existaient avant 1830, ce que même personne en Russie ne nierait. Avec ce genre de lapalissade, l'auteur occulte précisément l'interaction permanente entre les locuteurs de ces langues. La plupart des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens peuvent encore bien se comprendre lorsqu'ils parlent dans leur propre langue maternelle. Les différences subtiles de prononciation et de formes grammaticales sont amplifiées dans leurs standardisations actuelles, mais pas dans les variantes parlées. Qui plus est, des formes hybrides se sont développées, comme le surazhyk (entre l'ukrainien et le russe) et le polésien (entre l'ukrainien et le biélorusse), comme nous connaissons en Flandre ce que nous appelons la "langue intermédiaire", tant décriée. Les Russes et les Ukrainiens ne forment peut-être pas un seul peuple, mais ils sont clairement membres d'une même tribu.

19:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, russie, europe, affaires européennes, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Eduard Alcántara : "L'Imperium est la forme la plus achevée et la plus complète d'organisation socio-politique"

Echange avec Eduard Alcántara

Eduard Alcántara: "L'Imperium est la forme la plus achevée et la plus complète d'organisation socio-politique"

Lien vers une interview récente qui nous a été accordée : https://miscorreoscongenteinquietante.blogspot.com/2022/01/mi-correo-con-eduard-alcantara.html

Nous sommes de plus en plus nombreux, dégoûtés par le monde moderne et ses deux grandes idéologies dominantes - le progressisme et le conservatisme - à nous retrouver dans un no man's land, à essayer de "surfer sur le kali-yuga" et à trouver des réponses alternatives dans la pensée traditionnelle. Evola m'a servi de prétexte pour contacter Eduard Alcántara, véritable connaisseur de l'œuvre de cet inclassable Italien, qui a très gentiment répondu à mon formulaire.

Relativement récemment, quelques mois avant la "pandémie", votre livre Evola frente al fatalismo est paru, publié par EAS avec un prologue de Gonzalo Rodríguez García. Evola, comme Guénon ou Chesterton, fait partie de ces lectures indispensables lorsqu'il s'agit de tolérer cette "nouvelle normalité" qui nous est imposée depuis deux ans. Personnellement, je recommande la lecture de Chevaucher le Tigre, peut-être le texte d'Evola le plus connu. J'aimerais que vous nous fassiez une présentation de votre livre, et que vous justifiiez pourquoi la pensée évolienne est toujours pertinente aujourd'hui.

La transcription du livre a, dans une large mesure, un seul but. Celle de présenter un type d'homme différencié qui, en tant que tel, présente des aspirations qui vont au-delà du simple contingent et fait preuve d'une volonté qui peut rendre possible la réalisation de ces aspirations, un homme qui ne reste pas à mi-chemin dans sa via remotionis, sur la voie de sa réalisation intérieure, mais aspire à atteindre ses plus hauts sommets... Sommets qui consommeront un état de liberté authentique et totale par rapport à toute limite, conditionnement, sujétion et servitude. Pour ce type d'homme, en raison de ces réalisations intérieures, les facteurs de conditionnement qui, comme les "circonstances" qui, selon Ortega y Gasset, affectent le "je", comme le contexte social dans lequel il est immergé, l'éducation reçue, l'environnement et/ou les influences culturelles et/ou religieuses ou le soi-disant Destin inhérent à la vision du monde de tant de cultures et de civilisations, n'auront pas la nature, vu les facteurs de conditionnement précités, de déterminismes fatals insurmontables. Pour ce type d'homme différencié, ces circonstances environnantes peuvent l'influencer, mais elles ne le médiatiseront pas de manière déterministe et restrictive, qui restreindront donc sa vraie liberté, qui n'est autre que celle qui consiste dans la maîtrise et la tranquillité de l'"univers" mental, comme une étape préliminaire pour que cet esprit-âme puisse parcourir des étapes supérieures de la réalité, les connaître et devenir ontologiquement un avec elles, et même couronner le sommet qui se trouve au-delà et dans la transcription de celles-ci : celui qui représente le Premier Principe éternel et totalement inconditionné.

Dans ce livre, nous avons mis en évidence la voie traditionnelle présentée par Julius Evola comme celle qui ne laisse aucune chance aux approches fatalistes, contrairement à celle proposée par d'autres auteurs appartenant au courant de la pensée dite "traditionnelle" ou pérenne, qui, soit en adhérant à des approches ou en reprenant des concepts typiques de certaines religions sacerdotales qui défendent une conception fatalement linéaire du parcours de l'humanité, soit en défendant une vision rigide et presque, pourrait-on dire, mathématique de la doctrine des quatre âges (ou yugas), ne permettent pas à ces auteurs d'échapper aux trames que tisse, pour l'homme qui aspire à s'élever au-dessus du simple terrestre, une conception fataliste de l'existence.

En ce qui concerne la validité de la pensée évolienne, nous devons garder à l'esprit deux questions. L'une est celle de l'héritage indispensable de son œuvre pour tous ceux qui conçoivent un type d'homme non mutilé dans sa dimension transcendante, mais formé par le corps, l'âme/mental et l'Esprit. Qu'ils conçoivent un type d'homme non animalisé, non circonscrit à des fonctions purement physico-psychiques, mais porteur d'un germe d'Eternité que nous chérissons, pour le sortir de sa léthargie, l'actualiser en nous et donner ainsi à notre existence le sens le plus élevé qu'elle puisse avoir. L'autre question est qu'Evola semble être le seul auteur traditionaliste qui nous offre des outils pour maintenir non pas une position passive, mais une position active dans la situation actuelle de marasme et de syncope existentielle, culturelle, politique et spirituelle dans laquelle marche notre humanité actuelle.

A l'époque où, du vivant de notre auteur, il semblait encore possible de donner une direction adéquate aux dérives de la modernité, Evola nous offrait des voies à suivre, et à l'époque où un tel changement de direction semblait pratiquement chimérique, il nous offrait aussi des moyens d'agir et de ne pas nous résigner passivement et fatalement aux combustions de ce qui commençait déjà à être la post-modernité naissante. Nous nous référons à ce qu'il a exposé dans son livre Chevaucher le Tigre publié en 1961 et réédité, avec certains ajouts, dix ans plus tard (1971).

Le fait même que nous parlions de cette "nouvelle phase" indique déjà que nous sommes dans un changement de cycle, c'est indiscutable. Je ne sais pas si nous sommes ou non dans les premiers stades du soi-disant "kali-yuga", mais d'une certaine manière, la folie générée autour du thème du Covid n'a fait qu'accélérer le processus de décomposition des soi-disant démocraties occidentales. À court et moyen terme, et en se concentrant sur le niveau local, quel est, selon vous, l'avenir du projet européen ?

Sans aucun doute, les mécanismes de contrôle de la population que le dossier Covid a mis en branle renvoient à un projet de gouvernance mondiale qui vise à faire disparaître tout résidu de souveraineté locale qui pourrait subsister. En conséquence, les organismes supranationaux et internationalistes vont s'emparer du pouvoir au prix d'une diminution du pouvoir local, et l'un de ces organismes est l'UE, qui, avec d'autres institutions mondialistes et globalistes telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'ONU (avec ses diverses ramifications, comme l'UNESCO et l'OMS), est en passe de monopoliser tout espace de souveraineté restant en dehors de leurs tentacules.

Cette sombre perspective nous amène à penser que nous traversons effectivement un stade très avancé du kali-yuga, mais, suivant l'héritage sapientiel transmis par Julius Evola, nous ne devons pas perdre courage et perdre l'espoir de renverser la situation délétère que nous traversons (car il ne doit pas y avoir de vision fatale de l'existence qui puisse nous paralyser) mais, au contraire, nous ne devons pas cesser de lutter contre le monde moderne (et son appendice, le postmoderne) et, à l'aide des outils que le maître transalpin nous a montrés dans son œuvre "Chevaucher le tigre", sans affronter de front un courant dissolvant qui nous entraînerait vers l'abîme, nous devons combattre le taureau de la dissolution jusqu'à ce qu'il soit épuisé afin de pouvoir lui donner, à ce moment-là, le coup mortel qui l'achèvera.

Cette sombre perspective nous amène à penser que nous traversons effectivement un stade très avancé du kali-yuga, mais, suivant l'héritage sapientiel transmis par Julius Evola, nous ne devons pas perdre courage et perdre l'espoir de renverser la situation délétère que nous traversons (car il ne doit pas y avoir de vision fatale de l'existence qui puisse nous paralyser) mais, au contraire, nous ne devons pas cesser de lutter contre le monde moderne (et son appendice, le postmoderne) et, à l'aide des outils que le maître transalpin nous a montrés dans son œuvre "Chevaucher le tigre", sans affronter de front un courant dissolvant qui nous entraînerait vers l'abîme, nous devons combattre le taureau de la dissolution jusqu'à ce qu'il soit épuisé afin de pouvoir lui donner, à ce moment-là, le coup mortel qui l'achèvera.

Si la pandémie a eu quelque chose de positif, c'est que de nombreuses forces "rebelles" en Europe sont descendues dans la rue pour protester contre les restrictions de leurs gouvernements respectifs (confinements, quarantaines, couvre-feux, amendes, vaccins obligatoires, etc.). Il est intéressant de noter que les premiers promoteurs de ces révoltes ont été des forces politiques traditionnelles, de la "altright" aux organisations identitaires ou ouvertement NS/NR. Pensez-vous qu'Evola, qui a toujours espéré la génération d'un mouvement traditionnel au niveau européen, accueillerait favorablement ces protestations ?

Il les accueillerait certainement avec plaisir, car, pour utiliser une locution évolienne, son équation personnelle, comme il l'explique dans son autobiographie Le chemin du Cinabre, lui est donnée par une double impulsion : vers le Transcendant et vers l'archétype du guerrier. Pour ces derniers, notre grand interprète de la Tradition a toujours préconisé la "voie de l'action", non seulement pour faire face au fait transcendant mais aussi aux tâches immanentes. Contrairement à la grande majorité des auteurs traditionalistes, il s'est préoccupé - et a traité - de la politique de son époque. Il s'en est mêlé pour tenter de lui faire prendre une orientation conforme aux valeurs et à la vision du monde inhérentes à la Tradition. En témoignent, outre d'innombrables articles, ses livres politiques, tels que Orientations, Les Hommes au milieu des ruines et Le fascisme vu de droite - Avec des notes sur le Troisième Reich.

Si je ne me trompe pas, vous avez été enseignant, professeur de philosophie, pendant de nombreuses années. J'aimerais connaître votre sentiment sur les nouvelles générations. Il existe un lieu commun qui dit que les jeunes Espagnols sont totalement étrangers à toute préoccupation politique ou philosophique, mais j'aimerais connaître votre expérience à cet égard.

Je suis un enseignant, mais mon enseignement est, comme on disait autrefois, celui d'un "maître d'école". C'est ma vocation. Il est vrai qu'il s'agit d'une vocation, on pourrait dire, acquise, car j'ai flirté à plusieurs reprises avec des études de géographie et d'histoire mais, pour diverses raisons, j'y ai finalement renoncé. Mais bon, bien que je n'enseigne pas à des élèves plus âgés, mon école enseigne aussi l'ESO, le baccalauréat et la formation professionnelle et, de temps en temps, on a la possibilité d'échanger des impressions avec des élèves que j'avais eus auparavant au stade de l'enseignement primaire et, aussi, on reçoit des commentaires des enseignants qui leur donnent des cours. Je connais quelques étudiants qui ont des préoccupations politiques, la plupart assez superficielles, et j'en connais aussi quelques autres, les plus rares, qui essaient d'approfondir la tendance politique qui les attire, mais je crains que la plupart d'entre eux ne montrent que peu d'intérêt pour la politique et n'en parlent que parce qu'elle est mentionnée en classe ou parce que les quelques camarades de classe qui s'y intéressent l'évoquent.

Dans le cas particulier de mon école, nous avons la chance d'avoir un professeur de philosophie qui sait comment motiver les élèves à étudier cette matière et qui a même changé les plans d'études universitaires initiaux de certains d'entre eux, qui se dirigeaient dans d'autres directions (certains même de nature scientifique), pour les conduire à obtenir un diplôme de philosophie. Mais malheureusement, j'ai entendu un jeune homme m'avouer qu'il aimait la philosophie mais qu'il n'allait pas l'étudier à l'université parce qu'elle ne lui permettait pas de "gagner de l'argent"... Malheureusement, c'est la mentalité majoritaire que le monde moderne et l'Establishment qui en est le vecteur, ou qui est animé par sa dynamique corrosive, inculque à nos jeunes... une mentalité pragmatique, utilitaire et, en somme, matérialiste. "Faire de l'argent" est devenu la principale aspiration de nos jeunes - quel immense et triste contraste avec la jeunesse d'autres époques tristement disparues! Des jeunes qui rêvaient d'actes, d'imiter les héros, de se battre pour conquérir un monde meilleur et plus juste et/ou d'élever leur âme aux sommets de l'Esprit.

Dans le cas particulier de mon école, nous avons la chance d'avoir un professeur de philosophie qui sait comment motiver les élèves à étudier cette matière et qui a même changé les plans d'études universitaires initiaux de certains d'entre eux, qui se dirigeaient dans d'autres directions (certains même de nature scientifique), pour les conduire à obtenir un diplôme de philosophie. Mais malheureusement, j'ai entendu un jeune homme m'avouer qu'il aimait la philosophie mais qu'il n'allait pas l'étudier à l'université parce qu'elle ne lui permettait pas de "gagner de l'argent"... Malheureusement, c'est la mentalité majoritaire que le monde moderne et l'Establishment qui en est le vecteur, ou qui est animé par sa dynamique corrosive, inculque à nos jeunes... une mentalité pragmatique, utilitaire et, en somme, matérialiste. "Faire de l'argent" est devenu la principale aspiration de nos jeunes - quel immense et triste contraste avec la jeunesse d'autres époques tristement disparues! Des jeunes qui rêvaient d'actes, d'imiter les héros, de se battre pour conquérir un monde meilleur et plus juste et/ou d'élever leur âme aux sommets de l'Esprit.

Votre dernier livre, publié l'été dernier, s'intitule Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, et est co-signé avec l'Asturien Carlos X. Blanco et le Belge Robert Steuckers, un auteur de référence lorsqu'il s'agit de faire des recherches sur la soi-disant "révolution conservatrice", la nouvelle droite ou les théories de Guillaume Faye. En quoi consiste exactement l'idée d'"Imperium" ? A-t-elle quelque chose à voir avec les livres de Francis Parker Yockey ? Enfin, j'aimerais vous demander de nous faire une recommandation, une nouvelle publication que vous jugez intéressante ou pertinente. Avez-vous d'autres projets en préparation pour 2022 ?

Ce livre Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, co-écrit avec Carlos X. Blanco et Robert Steuckers, est le premier livre de la série Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición. C'est le deuxième livre sur le sujet, puisque peu de temps auparavant, la même maison d'édition, "Letras Inquietas", avait eu l'amabilité de publier El Imperio y la Hispanidad, qu'à cette occasion Carlos X. Blanco (en tant que coordinateur du projet) et moi l'avons écrit avec Ernesto Ladrón de Guevara, Antonio Moreno Ruiz, José Antonio Bielsa Arbiol, José Francisco Rodríguez Queiruga et Alberto Buela.

L'idée d'Imperium doit être encadrée dans les paramètres de la Tradition pérenne, qui conçoit le cosmos de manière holistique, comme un tout harmonieux et entrelacé. "Ce qui est en haut est en bas", dit un adage classique d'hermético-chimie, de sorte qu'en suivant les outils de connaissance propres à l'époque sapientielle, comme la loi des analogies et des correspondances, l'harmonie des forces subtiles qui coordonnent le macrocosme (ce qui est en haut : les sphères célestes) doit avoir son reflet ici-bas, dans le microcosme. Et la forme d'organisation politique la plus proche de cet Ordo ou Rita (de cet ordre cosmique) est celle de l'Imperium, conçue comme une entité harmonisée autour d'un principe sacré représenté et incarné dans la figure de l'empereur, qui, non par l'usage de la force mais par le charisme que lui confèrent ses attributs sacrés, réunit autour de lui, selon les époques, d'une part, des royaumes, des territoires divers, des principautés, des duchés, des villes libres, des provinces, et d'autre part, des corps intermédiaires de la société, concrétisés dans des guildes, des confréries, des corporations,..... L'empereur devient pontifex en servant de pont entre le céleste et le terrestre et étend la sacralité, acquise par des processus initiatiques, à l'ensemble de l'Imperium, en l'imprégnant de sacré.

Cette conception sacrée consubstantielle à l'Imperium traditionnel ne coïncide donc pas avec l'idée d'Imperium présentée par Francis Parker Yockey dans son grand et intéressant ouvrage, puisque cette dernière a des connotations plus simplement politiques et se concentre sur une étude historique et sur des approches et analyses politiques et même géopolitiques.

Quant aux recommandations bibliographiques... si elles se réfèrent à des ouvrages antérieurs, la liste serait trop longue en termes de livres et d'auteurs, donc, pour faire court, je recommanderais, bien sûr, de lire l'œuvre d'Evola, en commençant par les livres plus politiques et en passant ensuite aux plus métaphysiques, car la lecture de ces derniers peut être assez compliquée lorsqu'il s'agit de digérer de nombreuses doctrines et concepts abordés.

Si nous nous concentrons sur les livres récents, j'en ai plusieurs sur mon agenda que, si le temps le permet, j'aimerais lire. Le dernier est de Swami Satyananda Saraswati, un bon ami à nous, Les bases du yoga. Je suis également curieux de mettre la main sur L'empire invisible, de Boris Nad, publié par "Hipérbola Janus", ainsi que sur deux livres de l'Argentin Sebastián Porrini Le sacrifice du héros et Quand les dieux habitaient la terre (ce dernier en collaboration avec Diego Ortega) ; d'ailleurs, nous recommandons - ainsi que les précédents, publiés par Matrioska - Les autres - celui-ci déjà lu - à tous ceux qui veulent connaître les principaux auteurs du pérénnalisme (on parle de 23 d'entre eux !).

Quant à moi, Editorial Eas prévoit de publier prochainement un nouveau livre, avec un prologue de notre ami Joan Montcau, qui traite de divers sujets - certains plus, si je puis dire, d'actualité, d'autres plus historiques et certains plus doctrinaux - toujours du point de vue fourni par la Tradition sapientielle.

18:22 Publié dans Actualité, Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eduard alcantara, entretien, livre, tradition, traditionalisme, julius evola |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'aube d'une nouvelle Amérique latine : protestante et pro-américaine

L'aube d'une nouvelle Amérique latine: protestante et pro-américaine

Emanuel Pietrobon

Ex: https://it.insideover.com/politica/l-alba-di-una-nuova-latinoamerica-protestante-e-filoamericana.html

L'Amérique latine est le lieu où a éclaté la guerre mondiale des croix, c'est-à-dire la dure confrontation géoreligieuse entre l'Internationale protestante de Washington et l'Église catholique. C'est aussi le théâtre où, compte tenu des transformations vastes et radicales qui se sont produites au cours des dernières décennies à la suite de ce conflit, il est possible de comprendre ce qui se passe en pratique, au niveau de la politique étrangère, lorsqu'une société change de forme, ou plutôt se convertit à une nouvelle foi.

Un pouvoir qui ne peut être ignoré

Du Brésil à l'Argentine, en passant par le Mexique et le Chili, sans oublier les cas souvent oubliés du Venezuela et de Cuba, l'histoire récente nous enseigne que lorsqu'il s'agit de protestantisation hétérogène impulsée par la Maison Blanche, le scénario est toujours le même : il commence par un pêcheur d'hommes évangélisant les incroyants et les catholiques désabusés au sein d'une méga-église, et se termine par un président-messie à la tête d'un parlement. C'est ce que rappellent les cas de Jair Bolsonaro, qui est entré au Palácio do Planalto avec l'aide de l'Église universelle du Royaume de Dieu d'Edir Macedo, ou de Jimmy Morales et Alejandro Giammattei, élus à la présidence du Guatemala avec le soutien du télévangéliste Cash Luna.

Les chrétiens protestants évangéliques d'Amérique latine constituent depuis longtemps une force perturbatrice dont les intérêts ne peuvent être ignorés, puisqu'ils représentent un cinquième de la population totale du sous-continent et qu'ils se développent progressivement mais sûrement de Mexico à Buenos Aires. L'influence culturelle et la capacité à déplacer les votes de cette masse énergique, écrasante comme un tsunami, sont telles que même les partis et mouvements politiques traditionnellement proches de l'Église catholique, comme le Parti des travailleurs du Brésil, ne peuvent plus ne pas écouter ce qu'elle a à dire. Parce qu'ignorer les besoins, les désirs et les intérêts des nouveaux protestants aujourd'hui équivaut à déclarer son propre suicide politique, surtout dans des pays comme le Brésil, où ils représentent un tiers de la population totale, ou le Guatemala, où pour chaque paroisse catholique, il y a quatre-vingt-seize églises évangéliques.

Bibles, dollars et beaucoup de messianisme

Peu importe que le président soit évangélique, ou que le parlement soit religieusement multiforme, car ce qui compte, c'est la manière dont le pouvoir a été obtenu. Et si le pouvoir a été obtenu grâce à la mobilisation des églises protestantes, dont les fidèles votent de manière compacte, se déplaçant et se comportant comme un monolithe - à la différence des catholiques sécularisés et déboussolés -, l'histoire récente enseigne et (dé)montre que le retour de la faveur implique l'adoption de certaines orientations politiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Sur le plan interne, c'est-à-dire celui des affaires culturelles, sociales et économiques de la nation, l'électorat protestant est habitué à demander, ou plutôt à exiger, des législateurs une grande variété de réformes dans les secteurs les plus divers. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, ils demandent l'expulsion de l'idéologie du genre des écoles publiques et parfois l'introduction de l'enseignement du créationnisme. Dans le secteur économique, des voix s'élèvent pour réclamer moins d'État-providence et plus de libéralisme. Et dans le domaine de la sécurité publique, des appels sont lancés en faveur de la tolérance zéro, de la militarisation, de l'aggravation des peines et même du rétablissement de la peine de mort.

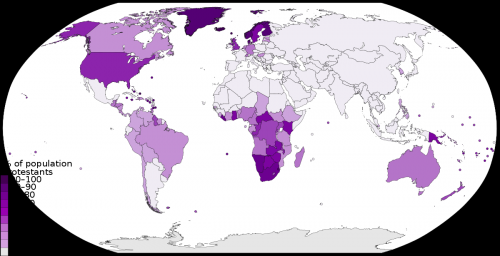

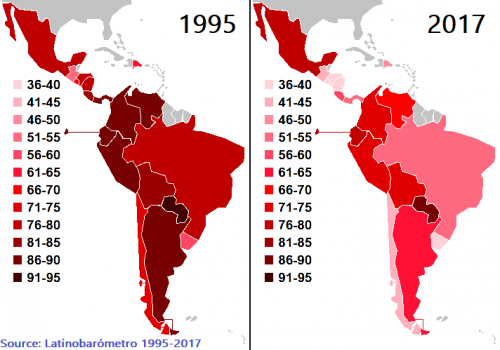

Deux cartes révélatrices: en haut, la mappemonde montre clairement l'importance du facteur protestant en Amérique latine; en bas, la carte du continent sud-américain montre le recul du catholicisme.

L'ingérence des groupes d'intérêts protestants n'est pas moins incisive (et envahissante) dans les affaires étrangères, où, en effet, le parti au pouvoir ou le président en exercice peut être soumis à des pressions égales ou supérieures à celles reçues dans la formulation des politiques intérieures. La raison pour laquelle les Églises protestantes aspirent à monopoliser l'élaboration de l'agenda étranger du parti et/ou de la personne pour lesquels elles votent est simple : elles sont un instrumentum regni des États-Unis, le complément spirituel de leurs plans hégémoniques pour l'Amérique latine, d'où le désir de transformer les semailles en récoltes le plus rapidement possible.

Aux ordres de Washington

Alors qu'au niveau national, ils exigent la loi et l'ordre, le conservatisme social - c'est-à-dire la défense des valeurs dites traditionnelles - et le libéralisme - confiant dans le potentiel émancipateur de la théologie de la prospérité -, lorsqu'il s'agit des relations internationales, ils exigent que les décideurs s'orientent sur la voie tracée par la poussière coruscante de la comète américaine. Concrètement, un gouvernement sous l'influence d'un lobby évangélique a tendance à épouser la rhétorique du choc des civilisations, à approfondir les relations avec Israël, à dégrader les liens avec l'Iran - une puissance insoupçonnée aux multiples ramifications dans le sous-continent - et à lutter contre tout ce qui est latino-américain, du communisme cubain à l'ancienne au chavisme vénézuélien plus récent.

L'histoire récente offre une multitude d'exemples de la manière dont un exécutif latino-américain façonné par le protestantisme made in USA opère au niveau régional et international :

- Deux des quatre pays qui reconnaissent Jérusalem comme la capitale unique et indivisible d'Israël et y ont ouvert leur ambassade sont sud-américains : le Guatemala, qui a été le deuxième pays au monde à suivre l'administration Trump en 2018, et le Honduras, qui l'a inauguré en 2021.

- L'Amérique latine est la troisième région géopolitique du globe, après l'Europe et l'Arabosphère, en termes de nombre de nations adhérant au front anti-Hezbollah. Ces dernières années, parallèlement à l'influence politique croissante des églises évangéliques, l'Argentine, la Colombie, le Guatemala, le Honduras et le Paraguay ont inclus l'entité politico-militaire libanaise dans la liste des organisations terroristes. Dans un avenir proche, le Brésil, qui a entamé le même processus sous la présidence de Bolsonaro, pourrait également être ajouté.

Le remplacement de l'arabisme populaire par le sionisme n'est pas le seul miracle dont a été capable la droite évangélique latino-américaine. En plus de persuader les électeurs fidèles de remplacer la cause palestinienne par la cause israélienne, mettant ainsi fin à une tradition diplomatique de plusieurs décennies ancrée dans la solidarité avec le tiers-monde, les télévangélistes et les politiciens ont simultanément concentré leurs ressources et leur attention sur l'endiguement de la gauche sous toutes ses formes - modérée, progressiste et révolutionnaire -, sur sa lutte contre les gauches à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières - allant jusqu'à soutenir des changements de régime - et sur l'offre d'une plateforme idéologique malveillante pour les adeptes des gauches - soit la fameuse plateforme de la "théologie de la prospérité".

Ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, au XXIe siècle, est la preuve lapidaire et irréfutable que Theodore Roosevelt avait raison et était clairvoyant lorsqu'il identifiait, en 1912, la catholicité de l'arrière-cour "monroeïste" des États-Unis comme le principal obstacle à son incorporation dans l'américanosphère. Ce problème a été surmonté en investissant dans une campagne de prosélytisme macroscopique et clairvoyante, qui a rendu possible la satellisation de puissances clés comme le Brésil, pivot du cône sud, et l'entrée en terrain hostile comme en Bolivie, à Cuba et au Venezuela.

Écrire et parler de la Réforme à la sauce latino-américaine est plus qu'important, c'est indispensable, car ce n'est pas seulement pour expulser l'Église catholique, l'Iran et le communisme que les protestants 2.0 sont et seront nécessaires. Plus dévoués à George Washington qu'à Simon Bolivar, plus américains que latins, les nouveaux chrétiens du sous-continent pourraient être appelés à jouer un rôle de premier plan dans la guerre froide entre l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire dans la confrontation avec la Russie et la République populaire de Chine. Et l'appel pourrait venir très bientôt, notamment parce que ce que le pape François a surnommé la troisième guerre mondiale en morceaux s'étend progressivement de l'Eurafrique et de l'Indo-Pacifique à l'imperméable continent-forteresse qu'est l'Amérique, comme l'indiquent les récentes actions chinoises au Nicaragua, pays pivot, et l'insurrection de fin d'année en Martinique, en Guadeloupe et à la Barbade.

15:26 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : protestantisme, mouvements évangéliques, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique, géopolitique, états-unis, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook