samedi, 21 février 2026

De l'Amérique sinisée

De l'Amérique sinisée

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/sino-america/

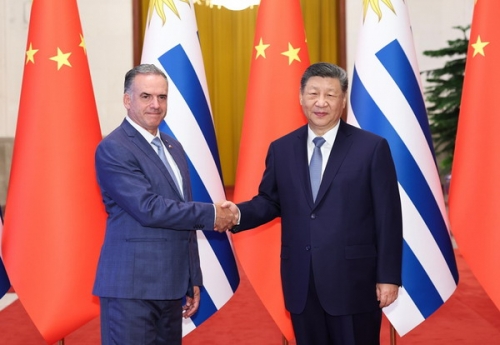

Pékin établit une série d’accords avec l’Uruguay.

Le président uruguayen, Yamadù Orsi, a été reçu avec tous les honneurs à Pékin, où il a eu une longue entrevue avec Xi Jinping.

En marge de cette rencontre, le leader chinois a souligné la nécessité d’un monde toujours plus intégré, basé sur la coopération. Un monde non dominé par un seul despote ou maître.

Xi ne l’a pas nommé, bien sûr. Cependant, même un aveugle peut voir la référence explicite à Washington. Surtout parce qu’Orsi est le premier leader sud-américain à se rendre dans la Cité Interdite après le cas Maduro.

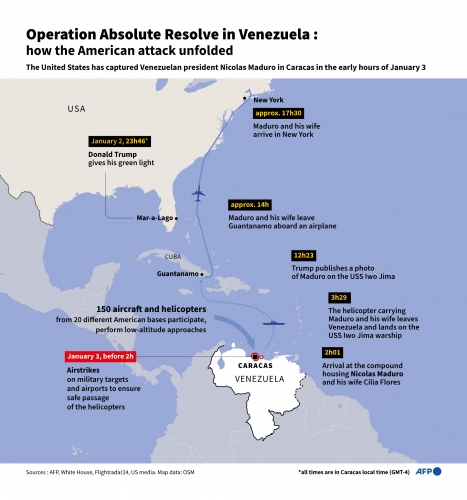

C’est-à-dire après que des forces spéciales américaines ont enlevé le président vénézuélien avec sa femme, pour l’emmener aux États-Unis et le poursuivre pour trafic de drogue.

Cela ne concerne personne, puisque le Venezuela est un pays presque insignifiant pour les cartels de la drogue.

Et, surtout, Trump lui-même n’a jamais caché que les véritables raisons de l’«opération Maduro» sont autres: ramener le Venezuela, avec ses immenses richesses pétrolières, dans l’orbite des États-Unis.

Selon ce qui semble, l’opération a réussi. Avec un coût modique (pour dire) de juste un peu plus d’une centaine de morts. Tous vénézuéliens, bien entendu.

Les événements ont cependant semé la terreur dans toute l’Amérique latine. Où seules l’Argentine et le Chili sont, pour l’instant, parfaitement alignés sur Washington.

Le Brésil de Lula semble très préoccupé, malgré le fait que, en raison de sa force et de sa taille, il reste dur à cuire.

Le Mexique tremble.

Cuba cherche des aides et un bouclier à Pékin.

Et il semble que les pays de la région andine aient aussi l’intention de faire de même.

De même, comme on peut le voir aujourd’hui, l'Uruguay.

En effet, Pékin représente la seule possibilité authentique d’alternative à la soumission totale à Washington qui, pour beaucoup, s'avère néfaste.

La Russie, qui déclare officiellement s’opposer à la lourde emprise des États-Unis sur l’Amérique latine, ne peut cependant faire grand-chose au-delà de déclarations de principe.

Trop occupée par le conflit ukrainien et, par ailleurs, en quête d’un accord, aussi difficile soit-il, avec les États-Unis sur les équilibres européens.

Pékin, en revanche, c’est une autre histoire. La stratégie de Xi Jinping vise totalement une pénétration capillaire dans chaque région du monde.

Bien sûr, principalement une pénétration commerciale. Et donc pacifique… du moins en apparence.

Il est cependant vrai que Pékin cherche un nouvel équilibre multipolaire, qui libère le système économique mondial du contrôle américain.

Pour cette raison, la Banque centrale chinoise délaisse ses énormes réserves de dollars.

Une opération qui pourrait avoir de fortes répercussions sur la stabilité économique des États-Unis.

Et Xi Jinping parle, avec une dureté sibylline, de nouveaux équilibres mondiaux. Et avertit que Pékin n’est pas disposé à accepter davantage d’hégémonies imposées par la force.

Comme je le disais, il ne nomme personne. Ni pays, ni hommes.

Ce n’était pas nécessaire. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ont entendu.

19:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, chine, états-unis, uruguay, amérique ibérique, amérique du sud, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 février 2026

Cuba n’est plus seul

Cuba n’est plus seul

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/cuba-non-e-piu-sola/

Cuba n’est plus seul. Même si ajouter un “peut-être” me semblerait approprié.

Le resserrement des sanctions américaines, un véritable python, pourrait ne pas suffire à Trump pour faire tomber les héritiers de Fidel Castro.

Car il y a la Chine et la Russie. Et elles semblent déterminées à entrer en jeu. De manière lourde.

Xi Jinping a en effet annoncé l’installation de milliers de panneaux solaires sur la grande île. Pour compenser l’embargo énergétique de Washington.

Et Moscou se prépare à envoyer d’importants approvisionnements en pétrole par voie maritime.

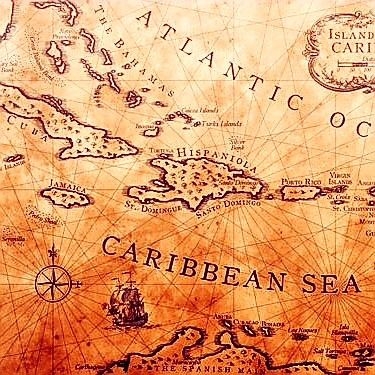

La partie qui se joue autour de Cuba est extrêmement importante. Vitale pour Washington, certes. Mais tout aussi fondamentale pour Pékin et Moscou.

Il ne s’agit pas seulement de la Grande Île. C’est de la configuration future de l’Amérique latine. Et, peut-être encore plus, du système des équilibres mondiaux.

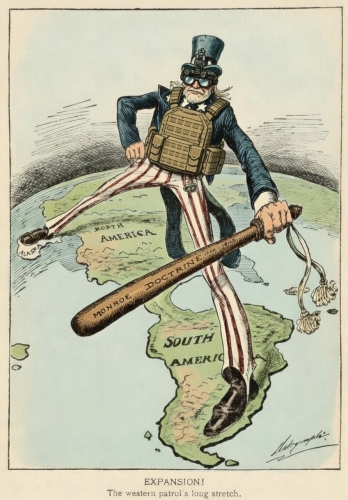

Trump, qui a pris conscience de la difficulté, ou mieux, de l’impossibilité de contrôler le monde en tant qu'hegemon – le vieux rêve de Bill Clinton – vise néanmoins un contrôle absolu et total des Amériques. Du Groenland à la Terre de Feu.

Contrôle à la fois politique et économique. Et les actions récentes entreprises par Washington, tant au Venezuela qu’au Groenland, en témoignent.

Dans ce dessein, qui prévoit une normalisation américaine non seulement des pays andins rebelles, mais aussi du Mexique et, à terme, du Brésil, Cuba représente une anomalie.

Une anomalie qui n'est pas des moindres, car La Havane échappe totalement, depuis l’époque de Castro, au contrôle de Washington. Et se présente comme une alternative au système du pouvoir américain.

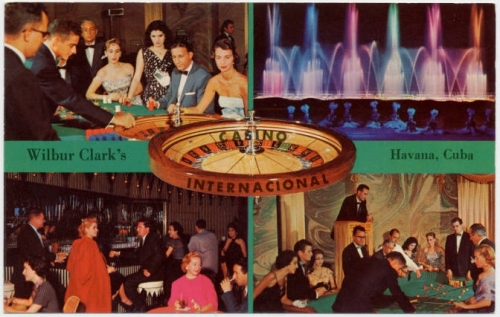

La normaliser, provoquer un changement de régime, la transformer à nouveau en colonie, ou même en un grand bordel et une salle de jeux comme à l’époque de Batista, constitue donc une priorité pour Trump.

Il veut enfin régler une question restée ouverte pendant trop d’années. Et qui a causé plusieurs échecs aux stratégies de la Maison Blanche.

La Baie des Cochons, à l’époque de Kennedy, reste le seul exemple demeuré célèbre. Et emblématique.

Toutefois, l’intention du Bureau Ovale se heurte à la volonté de Pékin et de Moscou de soutenir le régime cubain. Pour remettre en question la prétention américaine d’hégémonie absolue sur les Amériques.

Et, peut-être encore plus, pour lancer un avertissement précis à Trump et à ses successeurs.

Ils ne doivent pas croire qu’ils peuvent intervenir à leur guise au Moyen-Orient ou dans d’autres zones du monde. En restant tranquilles, retranchés dans les Amériques.

Le “jeu” est mondial. Et personne ne peut plus prétendre jouir d’une sécurité totale. Même Washington dans les Amériques.

13:37 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, cuba, caraïbes, amérique latine, amérique ibérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 février 2026

L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique

L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique

Enric Ravello

Bron: https://euro-sinergias.blogspot.com/2026/01/la-argentina-...

Il existe l’idée pertinente selon laquelle l’Argentine est le pays qui nous ressemble le plus, ou – ce qui revient au même – le pays le plus européen d’Amérique. Ce n’est pas une impression, c’est une réalité – incluant également l’Uruguay. Je voyage fréquemment dans ce pays du sud, avec lequel je suis lié par des liens profonds de toutes sortes. Lors de ces voyages, je visitais souvent la zone située entre Buenos Aires et la fameuse « Pampa gringa ». A une occasion, j’ai visité Tucumán, et lors de mon dernier séjour, j’étais à Córdoba ville et dans la partie centrale de cette province.

Ces voyages, ainsi que de nombreuses lectures sur l’histoire, la culture et l’identité argentine, m’ont conduit à écrire cet article – avec l’idée de l’étoffer à l’avenir – sur la réalité ethno-démographique de l’Argentine.

Reprenons l’idée initiale : « L’Argentine est le pays le plus européen d’Amérique. »

C'est un fait, sans aucun doute – insistons – mais cela n’a pas toujours été le cas, et cela aurait pu ne pas l’être. Comme nous le verrons dans ces lignes, sans l’immigration massive d’Européens entre 1890 et 1930, la physionomie de l’Argentine aurait été très similaire à celle du Pérou actuel.

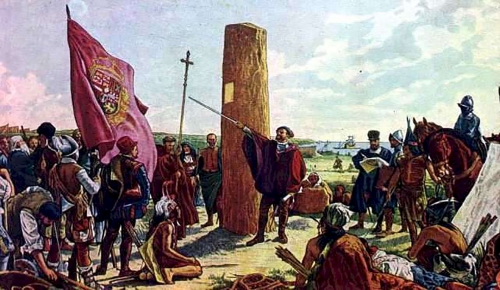

À l’époque hispanique, la grande ville argentine était Córdoba, fondée en 1573 par l’Espagnol Jerónimo Luis de Cabrera. Cabrera désobéit aux ordres du vice-roi du Pérou et fonda une ville qu’il nomma Córdoba de la Nueva Andalucía, bien plus au sud de ce qui lui avait été ordonné, en plein territoire des Indiens Comechingón. Le vaillant conquistador espagnol pénétra dans un territoire encore non colonisé par la Couronne et fonda une ville selon les modèles castillans de l’époque, avec une grande place où étaient présents le pouvoir politique (le cabildo) et le pouvoir religieux (la cathédrale). La ville mérite d’être visitée rien que pour apprécier la richesse de cet héritage hispanique. Un lieu particulièrement remarquable est la maison du marquis de Sobre Monte. Le bâtiment, en plein centre de la ville, conserve la cour intérieure typique avec des pièces tout autour, très répandue en Andalousie, et qui est l’héritage direct de la domus romaine ; c’est aussi cela, l’Espagne a transmis l'héritage de Rome en Amérique.

Aujourd’hui, Córdoba conserve – comme aucune autre ville argentine – une empreinte hispanique impressionnante, visible dans son architecture monumentale et très riche. La ville porte le nom de « la docta » car c’est là que fut fondée la première université du pays. Elle possède également une démographie claire, et la majorité de population est indigène et métissée, avec une fine strate albo-européenne. Comme nous le disait un professeur d’histoire, Córdoba a maintenu la structure de la société de castes qui fut la réalité ethno-démographique de l’Amérique hispanique. Jusqu’à ce jour, la vague migratoire européenne des 19ème et 20ème siècles n’a pas atteint Córdoba.

Nous pouvons affirmer avec certitude que cette réalité ethno-démographique de la capitale régionale qu'est Córdoba aurait été celle de tout le pays si ce flux européen n’avait pas eu lieu.

On retrouve cette même réalité dans des villes plus au nord-ouest comme Salta, où la composante indigène est beaucoup plus importante qu’à Córdoba ou Tucumán, la ville où l’indépendance de l’Argentine a été proclamée.

L’empreinte hispanique dans ces régions est le résultat de l’action conquérante et civilisatrice des Espagnols depuis le 16ème siècle.

Nous appelons cet élément par son nom correct: les criollos, c’est-à-dire les Espagnols nés en Amérique.

Buenos Aires – Santa María del Buen Ayre – fut provisoirement fondée en 1536 par Pedro de Mendoza, puis définitivement en 1580 par Juan de Garay. C’était un petit port. Fondée selon la logique hispanique de défense du littoral fluvial du Paraná et du Río de la Plata, depuis le centre géo-historique d’Asunción, au Paraguay, en créant une ligne défensive contre les Portugais et les Britanniques: Asunción – Buenos Aires – Montevideo. La ville portuaire grandit, et après l’indépendance du pays, et suite aux affrontements entre unionistes et fédéralistes, elle devint le centre politique de la nouvelle réalité politique indépendante: la République argentine.

En tant qu’État indépendant, dirigé par une élite criolla, l’Argentine lança une grande expansion territoriale, dont l’événement principal fut la fameuse «Conquête du Désert» menée par le général Roca. La conquête permit à la jeune Argentine de disposer d’un vaste territoire sous sa souveraineté, mais il restait un problème fondamental à résoudre: celui de la population – un problème qui perdure encore aujourd’hui, car l’Argentine pourrait accueillir environ 200 millions d’habitants supplémentaires.

Deux présidents argentins d’origine criolla, Juan Bautista Alberdi (photo) et Nicolás Avellaneda, ainsi que Domingo Sarmiento, virent la nécessité de combler ce vide démographique – ce sont là leurs marques historiques. Pour que l’Argentine devienne le grand pays qu’ils envisageaient, cette immigration devait être européenne. C’est ainsi que commença l’arrivée massive d’Européens, qui changea à jamais la physionomie et la réalité de l’Argentine.

Deux présidents argentins d’origine criolla, Juan Bautista Alberdi (photo) et Nicolás Avellaneda, ainsi que Domingo Sarmiento, virent la nécessité de combler ce vide démographique – ce sont là leurs marques historiques. Pour que l’Argentine devienne le grand pays qu’ils envisageaient, cette immigration devait être européenne. C’est ainsi que commença l’arrivée massive d’Européens, qui changea à jamais la physionomie et la réalité de l’Argentine.

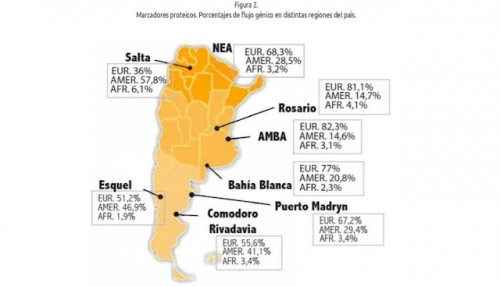

Entre 1880 et 1930, plus de 7 millions d’Européens arrivèrent dans un pays qui comptait en 1895 seulement 4 millions d’habitants. Ce flux migratoire européen se poursuivit pratiquement jusqu’en 1960, avec des chiffres quelque peu moindres. Ces données démographiques expliquent parfaitement la profonde transformation de la société, de la culture, de la physionomie, de l’architecture et de l’identité argentine. L’Argentine que nous connaissons aujourd’hui est en grande partie le fruit de cette émigration européenne, dans un cadre étatique créé par une population criolla d’origine hispano-européenne.

Par nationalités, le groupe principal des arrivants fut celui des Italiens avec 59%, suivis par les Espagnols avec 40% – appelés les «gallegos», à la différence des «criollos» – eux aussi d’origine espagnole mais arrivés bien antérieurement – auxquels il faut ajouter d’autres groupes d’origines européennes diverses: Français, Allemands, Irlandais, Anglais, Écossais, Ukrainiens, Gallois, Polonais, Suisses, Scandinaves, et même des Boers venus d’Afrique du Sud après leur guerre contre l'Empire britannique.

Pour désigner ce contingent européen, nous utiliserons le terme couramment employé en Argentine, même si sa signification est floue: «gringo». Bien que «criollo» soit un terme clairement défini, «gringo» est une expression populaire dont la signification a évolué au fil du temps. Au début, il désignait principalement des immigrés italiens, notamment du Nord de l’Italie (pour les Italiens du Sud, on disait «Tano»). Par la suite, il a été élargi pour englober non seulement tous les Italiens, mais aussi tous les Européens d’origine non espagnole, y compris les Espagnols qui faisaient partie de cette vague migratoire (les «gallegos»). Il y a donc deux groupes de population blanche en Argentine: les «criollos», espagnols arrivés à partir du 16ème siècle, et le groupe beaucoup plus large des « gringos », Européens arrivés aux 19ème et 20ème siècles.

Ce flot démographique européen est entré par le port de Buenos Aires – les Argentins étaient aussi à bord des navires – et a rapidement transformé la capitale en une ville à l’aspect européen, connue au début du siècle dernier comme « le Paris du Sud ». En réalité, c’est une synthèse de Paris, Madrid, Rome, Gênes et des bâtiments rappelant l’Italie de la Renaissance. Le poète euro-argentin Juan Pablo Vitali l’a brillamment décrite comme «la capitale des Blancs du Sud».

Cette immense immigration européenne s’est également étendue à la province de Santa Fe, où la physionomie de ses deux villes principales, Rosario et Santa Fe, ainsi que Rafaela, en témoigne. Et elle s’est répandue dans toute la Pampa gringa. Si l’on devait fixer une limite géographique précise à cette expansion, on pourrait citer Villa María, dans la province de Córdoba. Il suffit de visiter des villages comme Marcos Juárez (Pampa gringa – sud de Córdoba) et de s’asseoir dans un café pour voir les mêmes visages que dans la ville de Turin.

Ainsi, le principal noyau de population européenne se trouve entre Buenos Aires et Villa María, où environ deux tiers de la population totale du pays est concentrée.

Quatre points géographiques méritent une attention particulière:

Misiones, une province au nord-ouest du pays, limitrophe du Paraguay et du Brésil, où une grande population d’origine italienne, scandinave, suisse-allemande et polonaise réside. Récemment, Maribel Ivaciuta est devenue célèbre, élue reine de la fête locale de la Mojarrita, avec une apparence tout-à-fait nord-européenne, tout comme Azul Antolinez, «reine» de San Rafael.

La Patagonie, intégrée pleinement à l’Argentine après la Campagne du Désert menée par le grand général Roca, est peuplée encore de quelques communautés indigènes et de rares Européens s’y étant installés. Les Gallois de Puerto Madryn, qui ont su préserver leur identité et leur culture, font aujourd’hui de l’Argentine le troisième pays au monde avec le plus grand nombre de locuteurs de la langue galloise, après le Royaume-Uni et l’Australie.

Mendoza possède quelques caractéristiques propres. Intégrée à la Vice-Royauté du Río de la Plata en 1776, elle faisait partie du Chili depuis sa fondation en 1561, ce qui explique l’origine des criollos mendociens. En raison de sa situation géographique, elle est éloignée des routes d’immigration européennes, mais le développement du chemin de fer à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle a attiré beaucoup d’Italiens et d’Espagnols dans la région.

La Sierra de Córdoba (photo)

Si l’on parle du sud de cette province comme partie de la Pampa gringa, et de la ville comme exemple d’une ville fondée par des criollos avec une majorité d’indigènes, la « Sierra cordobesa » représente une réalité démographique très différente. On y trouve des villages avec une forte empreinte britannique comme La Cumbre, ainsi que d’autres – plus nombreux et connus – fondés par des Allemands, tels que La Cumbrecita et Villa General Belgrano. En novembre dernier, j’ai eu l’occasion de visiter ces deux lieux, lors de la célébration de l’Oktoberfest à General Belgrano, où l’ambiance, les gens et la fête étaient typiques d’un village allemand.

Cette réalité historique, démographique, culturelle et identitaire fait de l’Argentine – le grand acteur géopolitique de l’Amérique du Sud – un pays clé avec une opportunité unique d’établir des relations privilégiées avec l’Europe par deux voies: son héritage historique et culturel criollo qui la lie à l’Espagne, et son héritage identitaire et démographique «gringo» qui la relie à plusieurs pays européens, notamment l’Italie, mais aussi l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, les Pays-Bas, l’Irlande, et même le Royaume-Uni, que la chancellerie argentine devrait traiter avec un soin particulier, étant donné la composition de sa population. Aujourd’hui, dans un monde où l’Europe et l’Amérique du Sud semblent être exclues en tant qu’acteurs géopolitiques, cette potentialité argentine serait doublement précieuse.

14:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, argentine, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 février 2026

L'Uruguay et la Chine renforcent leurs alliances

L'Uruguay et la Chine renforcent leurs alliances

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/uruguay-e-cina-prove-di-rafforz...

Yamandù Orsi, qui est-il ? C'est le président de l'Uruguay, d'origine italienne et espagnole. Il vient de rencontrer son homologue Xi Jinping à Pékin. Il a été accueilli avec les honneurs, suivis de rencontres avec les dirigeants chinois dans différents secteurs. L'approche de Pékin est très différente de celle des États-Unis, qui ont agressé les pays d'Amérique latine. Pas de bombardements, pas d'enlèvements. Pas de menaces.

Seulement des affaires, avantageuses pour les deux parties. Dans ce cas précis, elles sont particulièrement avantageuses pour l'Uruguay qui, au cours du premier semestre de l'année dernière, a enregistré un excédent commercial de 187 millions de dollars avec la Chine. Il exporte principalement des produits alimentaires, mais aussi du bois, et importe des produits chimiques, des produits électroniques et des machines.

Probablement, les bons démocrates de Washington vont maintenant commencer à proférer des menaces et à imposer des droits de douane à Montevideo. Pour empêcher, comme d'habitude, que certains pays d'Amérique latine ne s'affranchissent du contrôle yankee.

Ou bien ils essaieront d'inviter Orsi à une fête ou une orgie à la manière d'Epstein. Car la mort – de plus en plus mystérieuse – du satyre numéro 1 n'empêche pas les égouts occidentaux de poursuivre leurs ébats avec les mêmes méthodes et les mêmes objectifs.

21:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, uruguay, chine, amérique latine, amérique ibérique, cône sud, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 09 février 2026

Que veulent les États-Unis à Cuba?

Que veulent les États-Unis à Cuba?

Leonid Savin

Outre la composante idéologique qui justifie les actions de l’administration Trump, il existe également, en elles, un fondement économique. Après la déclaration du président américain Donald Trump concernant la nécessité d’organiser un coup d’État à Cuba d’ici la fin 2026, et l’introduction de nouvelles mesures restrictives, y compris l’annulation de tous les vols entre les États-Unis et Cuba, La Havane a réagi en qualifiant cela d’ingérence grossière dans les affaires souveraines d’un autre État et d’une nouvelle infâmie du néo-impérialisme de Washington. Bien que l’histoire des relations entre les États-Unis et Cuba depuis la révolution de 1959 ait été marquée par une hostilité constante des Yankees, la phase actuelle — dans le contexte de l’opération de janvier dernier, visant à kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores, et dans celui des menaces d’attaques aériennes contre l’Iran — est profondément préoccupante.

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, nourrit également une rancune personnelle contre le gouvernement révolutionnaire de Cuba, qui présente depuis des décennies un modèle politique alternatif au monde. La défaite des États-Unis sur la Playa Chiron en 1961 a été un coup dur pour la réputation de Washington et, en fait, la première victoire sur les Yankees dans l’hémisphère occidental. L’insensibilité de Washington à l’égard de Cuba s’ajoute aux demandes de compensation pour les oligarques fugitifs dont la propriété a été nationalisée après la révolution. Cela est aussi lié aux sanctions américaines contre les navires, y compris ceux qui servent aux croisières touristiques.

Mais Cuba possède également des actifs que des hommes d’affaires comme Trump aimeraient contrôler. Il ne s’agit pas seulement du secteur du tourisme, qui génère une part importante des recettes pour le trésor d’État, mais aussi de l’industrie minière, de la chimie et des industries connexes. Bien que la production de pétrole brut, de chaux, de ciment, d’acide sulfurique, etc., ait diminué au cours de ces dernières années, certains segments méritent toutefois d’être soulignés.

L'Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de‑Acero), dans le cadre de la coopération entre Cuba et la Russie, a lancé en mai 2023 la première phase de production à l'aide d’un four électrique russe. La capacité de production de cette aciérie électrique est de 220.000 à 230.000 tonnes d’acier liquide par an. La modernisation de l’usine métallurgique de La Havane a commencé grâce à un prêt russe. De toute évidence, ce secteur est lié aux intérêts russes.

En 2023, la production de zinc à Cuba a augmenté de 12%, atteignant 58.000 tonnes contre 52.000 tonnes en 2022, grâce à une augmentation de la production à la mine Castellanos, propriété de l’Empresa Minera del Caribe Santa Lucía S.A. Emincar, le seul producteur de plomb et de zinc à Cuba. Le zinc et le plomb sont également nécessaires dans divers secteurs industriels.

Cependant, ce qui est le plus rentable pour Cuba, c’est l’extraction du nickel et du cobalt, qui sont aujourd’hui très demandés. L’organisme principal, responsable de l’extraction, du traitement et de la vente de nickel, est Cubaniquel, qui regroupe 14 entreprises, dont deux producteurs de ce minéral: l’usine Comandante Pedro Soto Alba et l’usine Comandante Ernesto Che Guevara. La première a été fondée à la fin des années 1950 et a commencé la production en 1959. En avril 1960, l’entreprise américaine qui l’exploitait a refusé de payer des taxes conformément aux privilèges accordés par le dictateur Fulgencio Batista, puis a quitté le pays, emportant toute la documentation technique. Mais en avril 1961, les révolutionnaires cubains ont pu commencer la production eux-mêmes. En décembre 1994, une joint-venture a été créée avec la société canadienne Sherritt International, spécialisée dans la production et la commercialisation de sulfures de nickel et de cobalt, ainsi que dans la fabrication, la vente et la livraison d’acide sulfurique aux entreprises nationales. La deuxième usine appartient entièrement à Cuba. Elle a été construite en coopération avec l’URSS et a commencé sa production en 1984.

Il convient de noter qu’en dépit des difficultés d’approvisionnement en énergie et du blocus économique, commercial et financier en cours, orchestré par les États-Unis, les mines cubaines ont été modernisées et leur efficacité améliorée, ce qui a permis en 2024 d’atteindre une production totale de 32.000 tonnes, dépassant les chiffres de 2022 et 2023. En 2025, Sherritt International a produit 25.240 tonnes de nickel et 2729 tonnes de cobalt dans l’usine combinée Moa Nickel S.A., située dans la province de Holguín. Les Canadiens eux-mêmes reconnaissent que l’incertitude géopolitique dans la région influence la situation dans cette industrie.

Il convient également de citer un facteur lié à la détérioration actuelle des relations entre les États-Unis et le Canada. Dès mars 2025, le Premier ministre de la province canadienne de l’Ontario, Doug Ford, a averti que si les États-Unis imposaient de nouveaux tarifs, la province réduirait ses exportations d’électricité vers les États frontaliers des États-Unis et cesserait d’approvisionner en nickel. Selon la douane américaine et l’Agence de protection des frontières du Canada, au cours des trois dernières années, près de la moitié des importations américaines de nickel provenaient du Canada, tandis que 40 à 50% des exportations de nickel canadien étaient destinés aux États-Unis.

Alors que le Canada commence à coopérer plus activement avec la Chine, il ne faut pas exclure que ses exportations de nickel soient redirigées vers là-bas. Le 24 janvier 2026, Trump a déjà menacé d’imposer des tarifs douaniers de 100% si le Canada signait un nouvel accord commercial avec la Chine.

Ajoutons à cela qu’à la fin de 2025, la Monnaie américaine (US Mint) et l’un de ses fournisseurs, Artazn, ont commencé à explorer des moyens de réduire le coût de la production de nickel à moins de 5 cents, puisque les pièces de cinq cents aux États-Unis sont composées à 75% de cuivre et à 25% de nickel, et que, au cours des dix dernières années, le prix de ces métaux a presque doublé.

En seulement un an, le prix du nickel a augmenté de plus de 15%. Et celui du cobalt de plus de 160%. En janvier 2026, le prix du nickel s’élevait à 18.500 dollars la tonne.

Et si les réserves naturelles du Groenland doivent encore être exploitées, après une étude géologique approfondie, à Cuba, toutes les réserves actuelles et potentielles sont déjà connues. Selon un rapport de la Direction générale de l’industrie minière cubaine, à leur taux de production actuel, le nickel pourrait être extrait et exporté en 17 à 20 ans, et Cuba se classe au cinquième rang mondial pour ses réserves de nickel et au troisième pour ses réserves de cobalt.

Par conséquent, la rhétorique politique des États-Unis sur la « menace communiste » venant de Cuba cache des intérêts économiques plutôt matériels.

12:13 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, états-unis, nickel, canada, sanctions, blocus, caraïbes, amérique ibérique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 janvier 2026

Une opération pour décapiter le Venezuela

Une opération pour décapiter le Venezuela

Ron Aleo

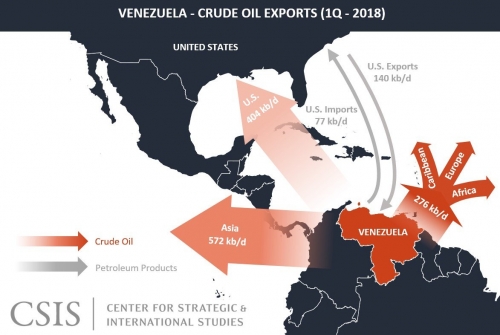

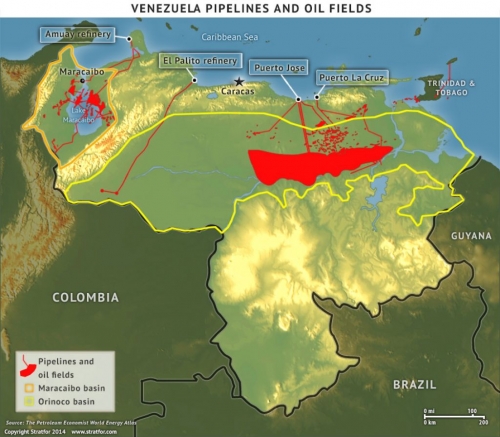

L’opération au Venezuela est une opération multi-agences visant un changement de régime, l’établissement d’un gouvernement pro-américain, amical et facilement contrôlable/manipulable, et finalement la prise indirecte des réserves de pétrole du pays afin de maintenir le soutien du dollar américain comme norme mondiale pour les transactions pétrolières internationales. Ces dernières années, la Chine, la Russie et d’autres pays du BRICS ont tenté avec succès de détourner les transactions pétrolières mondiales du dollar américain en utilisant à la place le yuan chinois. Trump voit dans cela une menace à la puissance du dollar américain et à l’hégémonie mondiale des États-Unis. Cette opération contre le Venezuela rend un tel remplacement du dollar par le yuan beaucoup plus difficile.

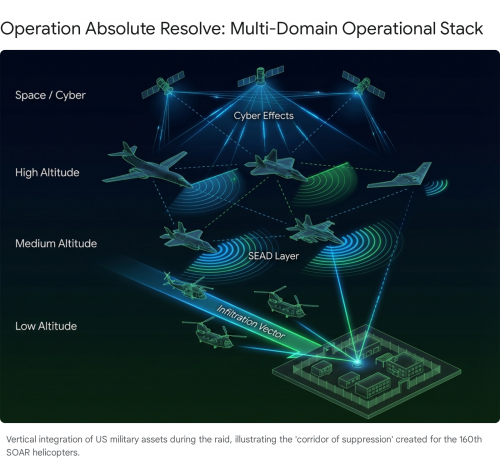

Cette opération « Absolute Resolve » a été une opération multi-agences menée par les agences de renseignement américaines, les forces armées américaines et, en fin de compte, par les forces de l’ordre américaines et le ministère de la Justice.

Les étapes de l’opération ont probablement été les suivantes:

1. Actions secrètes de la CIA et de la DIA.

Les agences de renseignement ont recruté des dizaines de militaires au Venezuela, principalement des généraux et des colonels responsables de la sécurité de Nicolás Maduro et de la défense aérienne de Caracas. De plus, la CIA et la DIA ont fourni, en collaboration avec la NSA, des renseignements en temps réel pour l’opération militaire, comme les localisations des systèmes de défense aérienne, et celles des dirigeants militaires loyaux à Maduro, celles sur les mouvements des garde du corps, des systèmes de sécurité, etc.

2. Actions militaires.

Les forces armées américaines ont probablement détruit plusieurs cibles, notamment des systèmes de défense aérienne et des centres de commandement et de contrôle, composés d’éléments militaires et politiques loyaux à Maduro. Il s’agissait d’une attaque massive qui a détruit toute la défense aérienne autour du site et neutralisé les unités militaires pouvant venir protéger Nicolás Maduro. Les équipes Delta sont arrivées par hélicoptère sur le lieu, et sans garde du corps ni défense, Nicolás Maduro et sa femme se sont rendus. Maduro et sa femme ont ensuite été transportés par hélicoptère sur le navire de la Marine américaine USS Iwo Jima, un navire de débarquement. À 17h30, heure de l’Est des États-Unis, Maduro est arrivé à New York, escorté par des agents civils du ministère de la Justice (DEA, FBI, Marshals américains). C’est très important pour Trump d’illustrer tout cela simplement comme une opération «policière/de maintien de l’ordre» et «contre le trafic de drogue».

3. Transfert au ministère de la Justice.

Les militaires américains ont remis la détention de Nicolás Maduro aux autorités policières afin de donner l’apparence d’une opération de «maintien de l’ordre» contre un suspect dans un trafic de drogue. Cela est très important car cela donne une base légale à toute l’opération et protège l’administration Trump contre de futurs procès et tentatives de destitution, après les élections de novembre 2026, notamment si le Congrès, contrôlé par les Démocrates, décide d’engager des poursuites. Cette phase est très semblable à celle qui s’était produite avec l’ancien dirigeant panaméen, le général Noriega.

4. Processus de transition en Venezuela.

L’administration Trump négociera probablement avec la vice-présidente, désormais présidente du Venezuela, Delsi Rodriguez, pour achever la transition vers un nouveau gouvernement pro-américain. Bien que Maria Corina Machado soit une candidate potentielle à la présidence, Trump pourrait désigner quelqu’un d’autre, plus largement accepté par l’armée vénézuélienne. Renoncer à nommer Maria Corina Machado pourrait réduire la probabilité d’un contre-coup militaire dans un avenir proche.

Étant donné que le gouvernement de Maduro reste, du moins en apparence, au pouvoir au Venezuela par l’intermédiaire de Delsi Rodriguez, il existe toujours une possibilité d’escalade et de violence. Si Trump parvient à un accord de transition pacifique avec Rodriguez, tout devrait se faire sans violence, mais si Rodriguez s’oppose sous la pression des forces pro-Maduro en place à Caracas, une violence généralisée devient très probable.

Il est possible que Trump soutienne un coup militaire contre Rodriguez, en utilisant des officiers que la CIA paie actuellement et en bénéficiant d’un soutien militaire total des forces armées américaines via des frappes aériennes sur les quartiers généraux de généraux loyaux à Maduro.

Une autre possibilité est que Trump laisse Rodriguez comme présidente nominale du Venezuela, à condition qu’elle accepte de suivre entièrement tous les ordres et directives de l’administration Trump. Le risque de troubles demeure dans tous les scénarios, et une résistance armée de certains segments de la population reste également possible.

La vraie raison de l’opération

La véritable raison est probablement d’essayer de ralentir le défi que la Russie et la Chine mènent pour remplacer le dollar américain en tant que devise universelle pour les transactions pétrolières dans le monde entier. Le commerce mondial du pétrole se fait en dollars américains, ce qui renforce la force du dollar et confirme la domination des États-Unis dans le commerce mondial. Ces dernières années, la Russie et la Chine contestent cela en passant à l’utilisation de leur monnaie, le yuan chinois, pour les transactions pétrolières internationales. Cela est soutenu par l’Inde et d’autres pays du BRICS. Trump voit dans cela une menace à la domination des États-Unis dans le secteur pétrolier et une menace future potentielle pour le dollar américain. En changeant de régime au Venezuela, le gouvernement américain espère installer un gouvernement très amical, facilement manipulable et contrôlable, et obtenir indirectement une grande part des réserves pétrolières du Venezuela, renforçant ainsi la position du dollar dans le commerce mondial du pétrole.

Une autre cible secondaire est la défaite du régime cubain. En coupant tout flux de pétrole vénézuélien et d’argent vers Cuba, le régime cubain devrait s’effondrer en environ un an, voire moins, ce qui pourrait conduire à une transition négociée sur l’île, se terminant probablement par l’installation d’un nouveau régime pro-américain à Cuba.

Il est très important de noter que Tulsi Gabbard et le vice-président J. D. Vance ne semblent pas avoir joué un rôle actif dans cette opération. La principale force motrice était le sénateur Marco Rubio, qui est cubain et a promis depuis des années la chute des gouvernements du Venezuela et de Cuba. Rubio souhaite devenir vice-président en 2028 et utilisera cela comme un triomphe personnel. De plus, il est possible que Rubio se présente à la présidence en novembre 2028, en remplacement de J. D. Vance.

15:46 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 janvier 2026

Amérique latine: la prise de contrôle par les États-Unis et les plans de Trump

Amérique latine: la prise de contrôle par les États-Unis et les plans de Trump

Leonid Savin

Venezuela – un bon coup pour Washington, mais cela pourrait n’être que le premier pas

Après une opération sans précédent des États-Unis contre le Venezuela et son président, de nouvelles informations ont été révélées. Certaines ont été publiées dans les médias américains, d’autres ont été racontées par le président américain lors d’une conférence de presse et publiées sur les réseaux sociaux.

Il est donc connu qu’au sein de la direction du Venezuela, il y avait un informateur de la CIA, qui collaborait avec une agence infiltrée dans le pays depuis auparavant. En ajoutant à cela le travail du renseignement géospatial américain ainsi qu’un centre unique de traitement des données, auquel étaient connectés les services spéciaux et agences des États-Unis (le développement logiciel étant assuré par la société de capital-risque de la CIA Palantir), cela a permis non seulement de collecter et traiter des informations sur les déplacements du premier responsable, mais aussi de créer un simulateur du lieu de résidence de Nicolás Maduro et de tester en pratique sa capture. Bien que l’US Air Force ait frappé des radars et des systèmes de défense anti-aérienne pour sécuriser l’approche du groupe de commando en hélicoptère, il n’est pas clair pourquoi d’autres types d’armes n’ont pas été mobilisés et pourquoi le périmètre de la résidence du président n’a pas été correctement protégé. Il faut noter qu’à la pleine lune, les hélicoptères militaires, qui génèrent un bruit fort, constituent une cible idéale. Mais, selon Trump, un seul hélicoptère américain a été endommagé, et les forces spéciales n’ont subi aucune perte. Cela suggère que parmi les militaires vénézuéliens, il y avait (et il y a toujours) des personnes travaillant pour les intérêts des États-Unis.

Il est évident que l’accusation portée contre Nicolás Maduro et son épouse Silia Flores d’organiser le trafic de drogue vers les États-Unis et de posséder illégalement des armes est une farce. Les avocats devront encore clarifier cette affaire. Ajoutons que même le journal « The New York Times » a souligné que « l’attaque de Trump contre le Venezuela est illégale et de courte vue », évoquant dans son article que la justification officielle reposait sur des accusations de « narco-terrorisme » et que, en même temps, Trump avait gracié Juan Orlando Hernández, qui gérait le trafic de drogue, alors qu’il était président du Honduras de 2014 à 2022.

Le journal souligne également l’illégalité de cette opération, car le Congrès américain n’a pas été informé de son déroulement. Par conséquent, même la procédure démocratique apparente a été violée. D’un point de vue réaliste, cette aventure ne correspond pas aux intérêts à long terme des États-Unis dans la région et dans le monde. Washington a encore une fois foulé au pied le droit international, montrant que seule la force militaire constitue l’instrument réel de la politique mondiale.

Trump a justifié l’utilisation de la force militaire et du meurtre de Vénézuéliens (le nombre exact de victimes des frappes du 3 janvier reste inconnu) par la nécessité de couvrir les agents chargés d’arrêter Maduro, pour lesquels environ 150 avions et forces spéciales ont été déployés.

Concernant le trafic de drogue, un autre média américain, « The Washington Post », avait déjà averti en 2023 que des super-laboratoires de production de fentanyl au Canada (certains d’entre eux ayant été découverts à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec les États-Unis) représentaient une menace directe pour les États-Unis.

Mais malgré ces faits, le rôle du Canada dans le trafic de drogue a toujours été minimisé, et seul le Mexique ressortait auparavant. Probablement parce que le Canada est membre de l’OTAN et partenaire des États-Unis en matière de défense aérienne (système NORAD).

Dans le discours de Trump, il a également été évoqué Cuba, qui est un allié proche du Venezuela. Le président américain a mentionné la fourniture de pétrole du Venezuela, suggérant que cela ne sera plus le cas. Et que les États-Unis veulent aider le peuple cubain, dont la situation est similaire à celle du Venezuela. Le secrétaire d’État Marco Rubio, qui a des racines cubaines, a ajouté que cela doit être perçu à La Havane comme un avertissement ou une menace. À cela s’ajoute une déclaration manifestement provocatrice selon laquelle Maduro et son épouse arriveraient d’abord à une base américaine à Guantanamo (située sur le territoire cubain), puis seraient transportés par avion spécial à New York. Ce scénario a été entièrement réalisé en quelques heures.

Trump a également déclaré ouvertement que le Venezuela serait désormais soumis à une gestion externe tant qu’un gouvernement approuvé par les États-Unis ne serait pas en place. Donald Trump a même qualifié le pétrole vénézuélien de propriété des États-Unis. Si Caracas n’accepte pas cela, de nouvelles frappes contre le Venezuela peuvent suivre. D’ailleurs, Trump a laissé entendre que la même chose pourrait être faite à d’autres pays et avec leurs dirigeants. Cela rappelle l’ultimatum de George W. Bush lors de l’annonce de la « guerre mondiale contre le terrorisme », après les attentats de septembre 2001 à New York.

Il a également été question de la doctrine Monroe dans sa version renouvelée, ce qui signifie en pratique que tous les pays de l’hémisphère occidental doivent se soumettre aux ordres de Washington.

La majorité de la communauté internationale a perçu l’agression des États-Unis comme une évidence. Bien que la Russie, la Chine, Cuba, le Mexique, la Colombie, le Brésil et l’Iran aient condamné cette action, la position générale de l’UE se limitait à des formules rituelles sur le respect de la Charte des Nations unies et le passage pacifique. Le Conseil de sécurité de l’ONU ne s’est même pas réuni en séance extraordinaire pour la crise vénézuélienne, bien que les médias aient rapporté qu’une réunion était prévue lundi. Cependant, le Conseil de sécurité de l’ONU a peu de moyens d’agir, car les États-Unis opposeront simplement leur veto à toute décision.

Entre-temps, au Venezuela, la vice-présidente Delsy Rodriguez est devenue de jure la nouvelle chef de l’État. Un autre vice-président, Diosdado Cabello, membre du Parti socialiste unifié du Venezuela, occupe également une position clé. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, constitue le troisième élément de ce triumvirat. La principale question concerne la façon dont le régime évaluera la situation et le statut actuel de Nicolás Maduro. S’ils considèrent qu’il n’est plus le chef en fonction, de nouvelles élections devront être organisées dans un délai d’un mois. L’opposition, menée par Edmundo Gonsalves et Maria Machado, s’est déjà préparée à prendre le contrôle des bâtiments officiels. Il est possible que la confrontation entre chavistes et la « cinquième colonne » dégénère en violences de rue, ce qui serait à nouveau exploité par Trump pour justifier de nouvelles frappes afin de punir un « gouvernement non démocratique ». Lors de la conférence de presse, Donald Trump s’est appuyé sur Marco Rubio, qui aurait eu une conversation avec Delsy Rodriguez, et cette dernière aurait accepté d’obéir aux ordres.

Il n’y a pour l’instant aucun signe de la part du Venezuela indiquant une volonté de riposter, ce qui pourrait signifier la destruction progressive du système que Hugo Chávez avait commencé à bâtir dans les années 1990. Les États-Unis, de cette manière, neutraliseront un des acteurs clés du bloc ALBA (l’Équateur ayant été évincé, ainsi que la Bolivie, récemment) et détruiraient un centre réel de promotion du monde multipolaire en Amérique latine. Enfin, les intérêts de la Russie, de la Chine et de l’Iran — partenaires clés du Venezuela jusqu’à présent — sont également mis en danger. Pour les préserver, de simples déclarations diplomatiques, même dans des tonalités très dures, seront manifestement insuffisantes.

20:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, venezuela, amérique ibérique, amérique du sud, caraïbes, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 07 janvier 2026

Venezuela: Double stratégie entre Midterms et projection de puissance mondiale?

Venezuela: Double stratégie entre Midterms et projection de puissance mondiale?

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

Qui observe froidement les événements de ces dernières heures, comprend rapidement: cette opération ne suit pas une logique unidimensionnelle.

Elle n’est ni uniquement motivée par des enjeux intérieurs, ni simplement réductible à une politique étrangère. Il s’agit plutôt d’une double stratégie délibérée, où des effets à la fois internes et externes sont générés simultanément.

Commençons par le constat opérationnel. L’action militaire américaine au Venezuela est en réalité achevée.

Elle n’a pas évolué en une vaste campagne militaire, n’a pas connu d'escalade, ni a été pérennisée. Selon tout ce que l'on sait jusqu’à présent, elle n’a duré que quelques heures.

La méthode était remarquablement précise. Des frappes aériennes limitées ont créé un corridor, puis un débarquement ciblé de forces spéciales par hélicoptère a suivi.

L’objectif était exclusivement l’arrestation de Nicolás Maduro et de sa femme, suivie d’une évacuation immédiate vers les États-Unis.

Avec cette étape, la phase active de l’opération a pris fin.

Un détail est important: l’infrastructure pétrolière vénézuélienne est restée intacte.

Seuls quelques objectifs militaires clairement définis ont été touchés. Cela indique un refus de tout scénario de destruction totale et fait plutôt penser à une démonstration de puissance strictement personnalisée. Il ne s’agissait pas de l’État Venezuela, mais d’une figure bien précise.

Sur le plan militaire, il s’agit presque d’un exemple modèle d'opération spéciale moderne: courte durée, moyens limités, objectifs clairs – avec une efficacité politique maximale.

Cette efficacité se déploie simultanément à deux niveaux.

Au niveau intérieur, la logique est évidente. Les États-Unis approchent des élections de mi-mandat en novembre. Avec Maduro en détention aux États-Unis, une procédure pénale commence, qui s’inscrit parfaitement dans le cycle électoral. Donald Trump pourra alors se présenter en tant que président qui ne discute pas, mais agit :

Il a fait arrêter le «plus grand baron de la drogue» et l’a présenté devant un tribunal américain.

C’est un narratif puissant – exploitable juridiquement, médiatiquement et émotionnellement.

Mais cette seule dimension est insuffisante.

Sur le plan international, l’opération ouvre plusieurs leviers simultanément. Le premier concerne le Venezuela lui-même. La question centrale n’est pas de savoir si le pays existe toujours formellement – c’est le cas –, mais si un scénario de «changement de régime light» se dessine: pas d’invasion, pas d’occupation, mais une pression extérieure combinée à des mouvements internes au sein de l’élite.

Le second levier est d’ordre économique-stratégique: il concerne le pétrole.

Le Venezuela détient d’importantes réserves. La perspective d’une ouverture partielle ou d’une réorganisation des flux d’exportation peut influencer le prix mondial du pétrole. Et par conséquent, l’opération touche inévitablement la Russie.

Le prix du pétrole peut exercer une pression fiscale. Un prix bas ou volatile peut réduire la marge de manœuvre de Moscou – et influencer ainsi la position de négociation russe dans le conflit en Ukraine. Reste à voir si ce levier aura réellement un effet, mais il est plausible qu’il soit pris en compte.

Une attention particulière doit être portée à la réaction de la Chine dans ce contexte – ou plus précisément: sur sa retenue, jusqu’à présent.

Pékin n’a pas protesté, n’a pas enclenché d'escalade, n’est pas intervenu publiquement. Cette attitude paraît moins neutre qu’une stratégie d’attente délibérée. La Chine signale surtout une chose: elle veille à ses propres intérêts, sans loyauté inconditionnelle envers une alliance. Pour Moscou, c’est une observation pertinente, voire gênante.

Nous voici donc au cœur de l’évaluation de la situation. Cette opération n’est pas une guerre au sens classique.

C’est une démonstration de puissance politique avec des moyens militaires limités, qui se légitimise aussi bien sur le plan intérieur qu’elle met la pression à l’extérieur.

20:06 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 06 janvier 2026

Et après le Venezuela?

Et après le Venezuela?

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/dopo-il-venezuela/

Ce qui s’est passé au Venezuela, ce qui s’est réellement passé – au-delà de tout le bavardage qu’on nous sert – reste encore enveloppé dans un épais brouillard.

Maduro est entre les mains des Américains. Et il sera jugé aux États-Unis pour trafic de drogue. Une accusation risible, étant donné que le Venezuela est absolument marginal dans la production de cocaïne. Et il faut tenir compte du fait que Trump a récemment gracié et libéré Noriega. Un homme formidable, qui avait transformé le Nicaragua en un centre de production et de distribution de cocaïne. En résumé, un État producteur et exportateur de drogue à l’échelle industrielle.

En outre, Trump n’a pas du tout eu honte de dire clairement que l’opération Maduro, son arrestation et sa déportation, avaient un seul objectif fondamental: le contrôle du pétrole, dont le Venezuela est probablement le plus grand producteur potentiel au monde.

La question de la drogue n’est qu’un prétexte dont le président américain n’a nul besoin. Le Venezuela fait partie de ce « jardin privé », cette arrière-cour, que Washington refuse d’abandonner.

L’opération, selon Trump, s’est déroulée essentiellement sans douleur. Parce que l’armée vénézuélienne a laissé faire, se retirant complètement du terrain et se bornant à regarder.

Sans douleur, au sens où cela ne s’est pas traduit par des pertes humaines, bien qu’au moins quatre-vingts Venezueliens aient été tués. Tous dans l'entourage de Maduro.

Il reste cependant de nombreux aspects obscurs, difficiles à déchiffrer.

Probablement, Trump envisage une transition avec une junte militaire, subordonnée à l’autorité américaine. Ce qui expliquerait la neutralité des militaires et leur attente pendant l’intervention américaine et la capture de Maduro.

Ce dernier ne vient pas des rangs de l’armée comme Chavez, mais des syndicats. Et il a toujours eu des relations difficiles avec les forces armées et leurs dirigeants.

En réalité, ce que s’est passé au Venezuela peut être considéré comme le baromètre d’une scène, et d’un scénario, bien plus vaste.

Et, par ailleurs, comme la seule nouveauté véritable dans un contexte international que l’on peut qualifier de stagnation.

Trump a marqué le territoire, semant inquiétude, voire terreur, dans toute l’Amérique latine.

Lula, le président brésilien, a condamné l’action américaine avec des mots très durs, en invoquant les droits et les conventions internationales. La Colombie et l’Équateur tremblent, se sentant sur la liste des prochaines cibles.

Washington n’est pas disposé à dévier de sa ligne en Amérique latine. Même le Mexique, pour l’instant silencieux, semble très préoccupé.

L’Argentine et le Chili se réjouissent, parfaitement alignés sur le Grand Frère américain.

La Russie a réagi de manière très, peut-être trop, mesurée, laissant entendre que Poutine compte exploiter un accord avec Trump pour prendre le contrôle de vastes zones de l’Ukraine, et annexer le Donbass et Odessa.

La Chine paraît extrêmement irritée. Le Venezuela de Maduro représentait un grand fournisseur potentiel de pétrole, dont l’économie chinoise a un besoin urgent.

Les déclarations de Pékin ont été très dures. Mais ce ne sont que des déclarations. Il faudra attendre pour voir quels accords commerciaux Trump pourra établir avec Pékin, accords sur lesquels il travaille probablement déjà.

Le Venezuela reste, en tout cas, la première véritable nouveauté dans un paysage, qui est, comme je viens de le dire, stagnant.

Un signal que quelque chose bouge au niveau des équilibres internationaux.

Nous en verrons probablement les développements dans les prochains mois.

18:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique internationale, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Delcy Rodríguez est le cheval de Troie des États-Unis au Venezuela

Delcy Rodríguez est le cheval de Troie des États-Unis au Venezuela

Source: https://mpr21.info/delcy-rodriguez-es-el-caballo-de-troya...

Delcy Rodríguez est le cheval de Troie des États-Unis au Venezuela. Selon le Miami Herald, elle aurait négocié avec Trump une «alternative acceptable» au gouvernement de Maduro, en octobre dernier (1). Si cette information est exacte, ce serait une trahison en règle.

Par l’intermédiaire d’intermédiaires qataris, des hauts responsables vénézuéliens, téléguidés par le frère et la soeur Rodríguez, Delcy et Jorge, ont présenté aux États-Unis une proposition pour remplacer Maduro.

Le Qatar entretient des liens étroits avec le gouvernement vénézuélien et a été accusé par les États-Unis de dissimuler des fonds vénézuéliens. Les propositions ont été transmises via leur capitale, Doha, où Delcy Rodríguez maintient une relation importante avec des membres de la famille royale qatarie et cache une partie de ses biens.

Dans le cadre de cette proposition, Maduro devait démissionner, et le Qatar a offert de l’accueillir sur son sol. Un autre élément clé de la négociation était l’éviction de Machado. Le chavisme disposait de ressources en son propre sein.

En avril et septembre de l’année dernière, les États-Unis ont présenté deux offres aux Vénézuéliens par l’intermédiaire de l'envoyé spécial Richard Grenell. Les propositions suggéraient une «transition contrôlée», dans laquelle Delcy Rodríguez jouerait un rôle de la continuité, tandis que l’ancien directeur du renseignement, le général Miguel Rodríguez Torres, qui vit actuellement en exil en Espagne, dirigerait un gouvernement provisoire.

Les détails de cette réunion alimentent les soupçons d’un complot interne visant à renverser Maduro et à installer une figure subalterne du chavisme, capable de gérer la transition sans démanteler complètement l’État ni provoquer de soulèvements.

Il est également curieux, comme le titrait le Miami Herald, que les États-Unis misent sur le chavisme, en mettant de côté leur plus grand pari jusqu’à présent: l’opposition ridicule allant de López à Ledesma et à Guaidó, jusqu’à Machado.

Avec l’opération militaire, les États-Unis ont créé «l’un des rares scénarios capables de gouverner le Venezuela sans déclencher de violence à grande échelle, de collapse institutionnel ou de migration massive», écrit le Miami Herald.

Le reportage cite Francisco Santos Calderón, ancien vice-président colombien, qui est convaincu que Delcy a vendu Maduro aux États-Unis. Santos, qui a été vice-président de la Colombie voisine pendant huit ans, de 2002 à 2010, puis ambassadeur de Colombie aux États-Unis, a déclaré: «Ils ne l’ont pas renversé, ils l’ont livré».

«Je suis absolument certain que Delcy Rodríguez l’a livré. Nous avons commencé à rassembler toutes les informations que nous avions et nous nous sommes dit: Ah ! C’était une opération au cours de laquelle il a été livré» (2).

Le message publié par Delcy Rodríguez semble confirmer ce qui précède: elle a échappé à l’enlèvement parce que sa tâche est de «pacifier» la colère du peuple vénézuélien. L’enlèvement n’entraînera pas une déclaration de guerre et il n’y aura pas de rupture diplomatique.

«Le Venezuela réaffirme son engagement envers la paix et la coexistence pacifique. Notre pays aspire à vivre sans menaces extérieures, dans un environnement de respect et de coopération internationale. Nous croyons que la paix mondiale réside, avant tout, dans la garantie de la paix intérieure de chaque nation».

«Nous privilégions l’établissement de relations internationales équilibrées et respectueuses entre les États-Unis et le Venezuela, ainsi qu’entre le Venezuela et d’autres pays de la région, basées sur l’égalité souveraine et la non-ingérence. Ces principes guident notre diplomatie envers le reste du monde. Nous invitons le gouvernement des États-Unis à collaborer avec nous dans un programme de coopération axé sur le développement partagé, dans le cadre du droit international, pour renforcer la coexistence communautaire durable».

«Notre peuple et notre région méritent la paix et le dialogue, pas la guerre. Tel a toujours été le message du président Nicolás Maduro et c’est celui de tout le Venezuela aujourd’hui. C’est le Venezuela en lequel je crois et auquel j’ai consacré ma vie. Je rêve d’un Venezuela où tous les Vénézuéliens de bonne volonté peuvent se rassembler».

Nous verrons bientôt si c’est vrai que Delcy Rodríguez est le cheval de Troie: dès qu’elle destituera Diosdado Cabello en tant que ministre de l’Intérieur, et dès que les États-Unis lèveront les sanctions économiques.

Notes:

(1) https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/ameri...

(2) https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/04/secret-...

17:56 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : delcy rodriguez, venezuela, amérique latine, caraïbes, amérique ibérique, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 05 janvier 2026

Indignation sélective: tempête pour un refus de visa, silence gêné face à l’usage de la force

Indignation sélective: tempête pour un refus de visa, silence gêné face à l’usage de la force

Gastel Etzwane

Source: https://www.facebook.com/Son.Altesse.Emmanuel

Il arrive que la hiérarchie des réactions politiques dise plus que les discours eux-mêmes. À observer les prises de position françaises récentes, une constante apparaît : l’indignation ne semble pas proportionnelle à la gravité des faits, mais à la nature des intérêts touchés.

D’un côté, un responsable européen se voit refuser l’entrée sur le territoire des États-Unis.

De l’autre, ces mêmes États-Unis conduisent une intervention militaire unilatérale au Venezuela, impliquant l’usage de la force armée sur le territoire d’un État souverain.

Dans le premier cas, la réaction française est immédiate, ferme, indignée. Dans le second, elle est étonnamment mesurée, voire accommodante.

Fin décembre 2025, Washington décide d’imposer des restrictions de visa à Thierry Breton (photo), ancien commissaire européen, en lien avec son action en faveur de la régulation des grandes plateformes numériques.

L’affaire est traitée comme un affront politique majeur.

Le président Emmanuel Macron dénonce une mesure relevant de « l’intimidation et de la coercition » à l’encontre de la souveraineté européenne. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, condamne « avec la plus grande fermeté » une décision jugée inacceptable entre alliés. À droite comme à gauche, les qualificatifs pleuvent: «scandale», «atteinte au droit», «geste inamical».

Le vocabulaire est fort, l’émotion assumée, la mobilisation quasi unanime. Le symbole est jugé grave, presque existentiel.

Quelques jours plus tard, début janvier 2026, les États-Unis mènent une opération militaire au Venezuela, sans mandat multilatéral, visant le régime de Nicolás Maduro.

Plusieurs États, hors du bloc occidental, dénoncent une violation du principe de non-recours à la force et de la souveraineté d’un État, fondements pourtant proclamés du droit international contemporain.

La réaction française tranche nettement avec l’épisode précédent. Emmanuel Macron déclare alors:

«Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir»,

appelant à une « transition démocratique ».

La phrase est lourde de sens.

Elle valide le résultat politique, sans jamais interroger la méthode. Aucun mot sur la légalité de l’intervention, aucune référence explicite au droit international, aucune mise en garde sur le précédent qu’un tel usage unilatéral de la force peut créer. La fin justifie les moyens, pourvu que la fin soit jugée conforme aux attentes politiques occidentales.

Le contraste est difficilement contestable.

Un refus de visa, acte administratif sans conséquence humaine directe, provoque une tempête politique et morale.

Une intervention armée, aux effets potentiellement durables et déstabilisateurs, est accueillie par une forme d’approbation implicite, ou à tout le moins par un silence soigneusement calibré.

Ce décalage n’est pas anecdotique.

Vu de l’extérieur, il confirme un reproche ancien et désormais largement partagé: le droit international est invoqué avec emphase lorsqu’il protège les intérêts occidentaux, mais relativisé dès qu’il devient contraignant pour leurs alliés les plus puissants.

Le problème n’est pas l’existence des principes, mais leur application à géométrie variable.

À force de s’enflammer pour l’accessoire et de se montrer conciliant sur l’essentiel, les responsables occidentaux affaiblissent leur propre discours.

Dans un monde multipolaire, cette incohérence n’est plus seulement perçue: elle est analysée, comparée, et de moins en moins acceptée.

Et c’est peut-être là le paradoxe ultime: ce ne sont pas les adversaires de l’ordre international qui le fragilisent le plus, mais ceux qui prétendent en être les gardiens, tout en en modulant l’usage selon les circonstances.

20:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, thierry breton, venezuela, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Intervention militaire au Venezuela, symptôme de l'effondrement de l'Occident

Intervention militaire au Venezuela, symptôme de l'effondrement de l'Occident

Nicolas Maxime

Source: https://www.facebook.com/nico.naf.735

« America First ». Donald Trump a bâti son discours sur la promesse de rompre avec les « guerres sans fin » et l’ingérence extérieure, allant même jusqu'à revendiquer le prix Nobel de la paix. Pourtant, Donald Trump a annoncé aujourd’hui avoir capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse afin de les extrader vers les États-Unis, où ils seront inculpés et jugés pour trafic de drogue et terrorisme.

Alors qu’il fustigeait les interventions de ses prédécesseurs au Moyen-Orient, le président américain n’a eu aucun scrupule à traiter un État souverain comme un simple pion dans sa stratégie de domination régionale. En orchestrant une opération militaire sur le sol vénézuélien, Trump n’a pas agi en isolationniste, mais en héritier direct de la doctrine Monroe.

Trump assure que les États-Unis contrôleront le pays jusqu’à une « transition démocratique » et que les compagnies pétrolières américaines pourront y opérer librement. On a donc compris quel était l’intérêt sous-jacent de cette attaque contre le Venezuela, dans la droite ligne de l’invasion de l’Irak en 2003 : prendre le contrôle des ressources énergétiques d’un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde.

Déjà, Trump menace la Colombie des mêmes représailles. Les conséquences seront néfastes en termes d’insécurité pour l’ensemble de l’Amérique du Sud, avec le risque majeur d’une déstabilisation régionale durable, voire de conflits internes et de guerres civiles.

Trump, derrière son anti-interventionnisme affiché, poursuit en réalité la même fuite en avant néoconservatrice que ses prédécesseurs, sans se soucier des effets dévastateurs sur les peuples concernés. Comme l’a analysé Emmanuel Todd, ce qui se manifeste ici, c’est le nihilisme de notre société en phase terminale, incapable de reconnaître ses propres limites et de proposer un projet politique et moral autre que l’expansion militaire pour imposer ses vues économiques.

L’intervention militaire américaine au Venezuela est un symptôme supplémentaire de l'effondrement de l'Occident, révélant l’incapacité d’un système en décomposition à se réinventer autrement que par la force.

20:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, occident, venezuela, amérique ibérique, amérique du sud, amérique latine, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 04 janvier 2026

Bas les pattes du Venezuela – Yankee, go home!

Bas les pattes du Venezuela – Yankee, go home!

Nick

Source: https://zannekinbond.org/hands-af-van-venezuela-yankee-go...

La Zannekinbond (Flandre) condamne de la manière la plus fondamentale la tentative de coup d'État des États-Unis au Venezuela. La violation de la souveraineté d'une nation indépendante et l'enlèvement d'un chef d'État légitime et élu démocratiquement – ainsi que de son épouse – constituent non seulement une violation flagrante du droit international et de l'intégrité personnelle, mais aussi une manifestation brutale et sans vergogne de l'impérialisme américain.

Ces derniers mois, les États-Unis ont déployé une puissance militaire sans précédent dans la mer des Caraïbes, et des dizaines de Vénézuéliens ont déjà été tués lors d'opérations présentées comme une lutte contre le prétendu «narcoterrorisme». En réalité, il s'agit de contrôler le pétrole vénézuélien, qui est aujourd'hui largement exporté vers la Chine. Trump n'a laissé aucun doute lors de sa conférence de presse du 3 janvier à ce sujet.

La doctrine Monroe est de retour, transformée en sa forme la plus brutale et la plus agressive. Comme Trump lui-même l'a déclaré sans honte : « J'ai personnellement approuvé les gouvernements d'Argentine, du Chili et du Honduras. » Les États-Unis ne cachent plus leur volonté de soumettre à nouveau entièrement l'hémisphère occidental, comme c'était le cas avant la Guerre froide et la montée des régimes socialistes en Amérique latine. Dès le début, il était clair que l'impérialisme américain sous Trump prendrait une forme plus primitive et grotesque : moins voilée, davantage basée sur la force brute et la démonstration de puissance ouverte. Là où les prédécesseurs démocrates privilégiaient une subversion subtile et un théâtre diplomatique, Trump croit à la démonstration brute, musculaire.

Les régimes de gauche libérale (et d'extrême droite) en Europe sont sans aucun doute complices moralement de ce forfait. La rhétorique bravache de l'époque de Trump I – lorsqu'il était encore considéré comme une anomalie conservatrice, une « erreur de programmation » dans la prétendue fin de l'histoire – a disparu comme neige au soleil. Les discours creux sur les « dictateurs » et le prétendu droit du peuple vénézuélien à la « liberté » et à la « démocratie » ne peuvent dissimuler le fait que les élites européennes apportent leur coopération diplomatique à l'agression américaine. Les déclarations d'Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Keir Starmer, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni après l'opération américaine laissent peu de place à l'imagination. La justification morale d’un changement de régime a été soigneusement préparée par l’attribution du prix Nobel de la paix à Machado, la leader de l’opposition d’extrême droite qui approuve ouvertement les bombardements sur son propre peuple.

Pourtant, un rayon d'espoir perce à l'horizon. Alors que l'impérialisme américain se montre à nouveau sous sa forme la plus brutale et décivilisée, – surtout après le génocide à Gaza – de plus en plus de gens perçoivent clairement le vrai caractère de l'impérialisme occidental. Parallèlement, les arguments moraux contre l’opération militaire spéciale russe en Ukraine deviennent de plus en plus creux, à mesure que l’Occident viole ostensiblement la souveraineté d’autres peuples ailleurs.

Trump avait déjà évoqué de nouvelles actions militaires possibles, plus radicales, contre le Venezuela. Contrairement à ses attentes, le peuple de Caracas n’est pas descendu dans la rue en jubilation. Le gouvernement bolivarien n’a pas tombé et le pays ne s’est pas effondré comme un château de cartes. Néanmoins, Trump a indiqué qu'il souhaite diriger temporairement le Venezuela directement depuis les États-Unis, en attendant une prétendue « transition vers la démocratie ». Cela témoigne d’un retour à l’essence brutale de l’impérialisme : les façades néocoloniales ne sont plus nécessaires, car le colonialisme classique n’a plus besoin de masque. Les «investissements massifs» promis montrent que des investisseurs privés, des compagnies pétrolières et des entreprises militaires privées joueront un rôle central dans le Venezuela selon la vision de Trump. En même temps, il a lancé des menaces ouvertes contre Cuba, sans aucune illusion à ce sujet.

La Russie et la Chine ont réagi, comme toujours, avec prudence et diplomatie, en insistant sur la paix et le dialogue. Il est néanmoins encourageant que le ministère russe des Affaires étrangères ait explicitement déclaré que la voie bolivarienne est la bonne pour le Venezuela. Cependant, cela montre aussi à nouveau le manque d'une Russie comme autrefois, qui jouait un rôle idéologique et logistique contre l’impérialisme américain et se posait comme la défenderesse de la souveraineté des peuples du Tiers-Monde. La Russie d’aujourd’hui soutient ses partenaires stratégiques principalement pour des raisons pragmatiques, et ne s’engage plus dans des alliances idéologiques fondamentales comme autrefois. L’exemple de la Syrie, où Assad a été remplacé par al-Jolani en échange d’un accès permanent aux bases militaires et aux ports, en dit long. La position russe sur la question palestinienne – où Moscou, comme l’URSS avant elle, ne rompt pas toutes ses relations diplomatiques avec Israël – le souligne également.

Les événements au Venezuela montrent donc la nécessité de forger des alliances plus fondamentales et d’approfondir l’idéologie pour construire un système mondial alternatif capable de briser réellement l’impérialisme. Un système mondial, selon notre conviction, qui ne peut être construit qu’en fonction des intérêts de la classe ouvrière.

Nous pouvons espérer que les pacifistes, dissidents, penseurs et activistes du monde entier ont enfin dépassé l’illusion que Trump pourrait apporter paix et stabilité à Gaza, en Ukraine ou ailleurs. Les États-Unis, sous son gouvernement, ne sont pas devenus moins agressifs ou moins voraces. Trump n’est qu’une autre « avatar » de l’impérialisme américain : moins diplomate, moins policé et moins voilé moralement qu'Obama ou Biden, et donc apparemment « plus sincère » – mais c’est justement pour cela qu’il peut être encore plus dangereux.

En même temps, les actions de Trump ont mis en évidence une faiblesse majeure. Bien que cette opération – tout droit sortie d’un scénario hollywoodien – ait porté un coup humiliant au peuple vénézuélien, elle montre aussi que les États-Unis reculent face à une guerre terrestre à grande échelle. La perspective de soldats américains revenant dans des cercueils après une guerre de guérilla impitoyable constituerait une perte d’image inacceptable. La résilience et la combativité du peuple vénézuélien, ainsi que ses milices populaires, pourraient sérieusement compromettre les plans de Trump, révéler complètement le vrai visage de l’impérialisme américain – après le fiasco sioniste à Gaza –, et rendre visible la faiblesse croissante de la domination américaine dans cette période de déclin unipolaire et de capitalisme en décomposition.

Notre soutien va sans réserve au peuple vénézuélien, qui porte le lourd fardeau de la défense de sa souveraineté. Nous sommes convaincus que les milices populaires vénézuéliennes sont capables de résister à la bête impérialiste, aussi grande soit la souffrance qu’on essaie d’imposer au peuple. C’est pourquoi le peuple vénézuélien et le bolivarisme reçoivent le soutien total de tout anti-impérialiste sincère, partout dans le monde, notamment chez nous en Flandre, où la lutte pour la souveraineté nationale et la libération est profondément ancrée dans l’histoire.

20:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Réflexion post-vénézuélienne

Réflexion post-vénézuélienne

Claude Bourrinet

Ce qui a volé en éclats, avec l'intervention brutale des Américains au Venezuela, c'est l'illusion que pouvaient donner les BRICS d'une opposition, au moins minimale, à l'agression impérialiste yankee. Or, Trump a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, il a démoli les résistances vénézuéliennes, sans qu'une résistance l'en ait empêché, et il a, en shérif qu'il prétend être, dans la plus pure tradition du Far West, kidnappé Maduro, présumé truand, pour le livrer à une Justice de cow boy, et probablement l'emprisonner à vie. Dans le même temps, il poursuit son programme cynique de brigandage, de vol du pétrole vénézuélien.

La Russie et la Chine, dont des discours rassurants, accompagnés d'images fascinantes, laissaient espérer une aide militaire (missiles, radars, matériel sophistiqué de surveillance, voire avions de chasse et navires militaires etc.), dispositif qui allait donner du fil à retordre aux Gringos, se sont révélés impuissants à empêcher cette sorte de coup d'éclat dont les Anglo-saxons sont souvent les maîtres. L'inévitable, à savoir la défaite (peut-être temporaire) du chavisme et du bolivarisme dans cette région de l'Amérique latine, après les victoires fascisantes et pro-américaines au Chili, en Équateur, en Argentine, ne peut être enrayé par une quelconque guérilla, qui a sans doute été plus ou moins préparée, mais qui ne semble pas viable à court terme, tellement le pays est épuisé par des années de blocus et d'usure (toutefois, une guérilla résiduelle est persistante se maintiendra). Il est à peu près assuré qu'une dictature féroce va s'installer dans le pays, avec de probables règlements de comptes sanglants, et les exploits de commandos de la mort. Personne ne portera secours au peuple vénézuélienne, ni le Brésil, déconsidéré à vouloir ménager la chèvre et le chou, ni la Colombie, occupée par des bases américaines. L'affaire semble pliée. On peut conjecturer que les Américains laisseront aux Russes et aux Chinois le temps de récupérer leur matériel militaire.

Les Brics sont en fait un réseau d'accords bilatéraux, qui converge parfois vers un horizon commun, mais surtout économique, sans pour autant que les décisions éventuelles prises en commun dans ce domaine engagent une rupture définitive avec l'Occident américanisé. La prudence y est de mise. Quant à une alliance militaire généralisée, il n'en est question, là aussi, que dans des situations bien particulières, quand les choses sont possibles, mais surtout quand il s'agit d'économie et de matériel. Jamais il n'a été question d'une intervention armée, ouverte et concertée, contre les États-Unis. Il est évident qu'une telle opération entraînerait une guerre mondiale nucléarisée.

La configuration planétaire des forces paraît de plus en plus claire. Le monde « polarisé » qu'on nous prédit prendra la forme d'un équilibre, avec quelques conflits en marge, entre empires, chacun doté d'un Lebensraum : l'empire américain, avec son arrière-cour latino-américaine, l'empire russe, avec sa zone de protection, l'empire chinois, empire du milieu ne souffrant pas d’empiétement sur son littoral, l'empire indien, confiné entre océan et chaîne himalayenne. L'empire brésilien n'est qu'un mirage, l'empire africain est une vue de l'esprit, l'empire européen de l'Ouest est une nostalgie, avant effacement définitif.

Avec cet état géopolitique généralisé, c'est l'illusion d'une éthique commune et des règles universelles acceptées de tous qui disparaît. Cette dissolution de la morale internationale est devenue évidente avec le comportement transgressif des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient, où toutes les modalités de mesure et de respect de l'intégrité physique des civils ont été bafouées cyniquement ; mais ces violations des droits élémentaires étaient, chez ces deux nations, depuis Hiroshima, Nagasaki, et la création de l’État d'Israël, une coutume. D'autres catastrophes humanitaires, comme au Cambodge ou au Rwanda, ou ailleurs, ont pu porter des coups sévères aux règles laborieusement édifiées entre nations. Toutefois, l'Histoire s'accélérant, et la Guerre Froide, qui donnait à croire à un choc entre deux visions contraires de l'homme, l'une, individualiste, l'autre socialisée, toutes deux entées dans des conceptions idéalistes et progressistes issues de l'humanisme des Lumières, en cessant, a jeté le monde dans l'engrenage glacé des intérêts aussi francs que la logique pornographique. Les messages fleur bleu de la justice, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, s'ils ne suscitent pas maintenant, de-ci, de-là, des rires sardoniques, engendrent un ennui de fin de beuverie. Ce qui compte, ce ne sont plus les poèmes exaltés de Neruda, d'Eluard, ou la rhétorique évaporée de Radio Free Europe, mais la comptabilité des puissances d'anéantissement, et l'ostentation des muscles, quand ce ne sont pas les envolées de pochards, et les coups de menton agressifs, vulgaires, de crapule.

L'avenir ne chantera que des chansons martiales et d'ivrognes. Car cet état d'équilibre entre empires sera précaire, miné par la chute de la démographie, et par la nécessité de s'emparer à tout prix de sources énergétiques. Des catastrophes écologiques peuvent aussi pousser aux guerres. Il se peut qu'à terme, dans un siècle, par exemple, l'un de ces empires l'emporte sur les autres, et impose une domination planétaire sur ce qui restera de l'humanité. Ce sera sans doute un monde totalitaire, pourvu d'une religion idoine, qui va être élaborée dans ce qui demeure du XXIe siècle, quelque chose qui prendra à toutes les spiritualités du passé, mais avec une dominante orientale.

20:04 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 03 janvier 2026

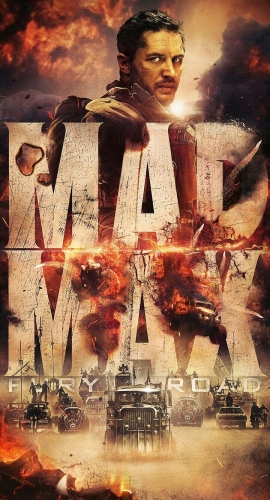

Mad Max: le monde sans freins

Mad Max: le monde sans freins

Par @BPartisans (Telegram)

Oubliez les règles. Oubliez le droit. Oubliez les discours.