samedi, 01 février 2025

L'échec de la discorde interne - La fin provisoire du nationalisme grand-arabe

L'échec de la discorde interne - La fin provisoire du nationalisme grand-arabe

Alexander Markovics

La chute du gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie ne signifie pas seulement la fin d'une dynastie et le triomphe (provisoire) de l'islamisme radical en Syrie - elle signifie également la fin provisoire du nationalisme grand-arabe. Mais la disparition du parti Baas du pouvoir offre également la possibilité d'examiner le phénomène du nationalisme panarabe, sa naissance et ses succès - et pourquoi il a échoué.

Napoléon, éveilleur de la conscience arabe

Nous sommes en 1798 : Napoléon débarque avec ses troupes en Egypte, dans la partie orientale de l'espace arabe connue sous le nom de Machrek. Là-bas, les Arabes encore sous domination ottomane sont confrontés à l'idée européenne du nationalisme. Jusqu'à présent, ils se croyaient supérieurs aux Européens, considérés jusqu'alors comme un foyer de pauvreté et une partie misérable du monde. Mehmed Ali Pacha, le nouveau gouverneur ottoman de la province d'Egypte, a commencé à rêver, dans le cadre de sa lutte contre les Mamelouks et les Wahabites, d'un grand empire arabe dont la base serait, à l'instar des nationalismes européens, l'identité et la langue communes de tous les Arabes du Maroc à l'Irak. L'adaptation arabe du nationalisme avait ceci de particulier qu'elle n'aspirait pas dès le départ à un État laïc, mais acceptait l'islam comme fondement de l'identité arabe. Lorsque cette idée d'arabisme a débordé sur le territoire de l'actuelle Syrie et du Liban dans la seconde moitié du 19ème siècle, elle a également été reprise par des chrétiens orthodoxes comme Michel Aflaq (photo), qui devait plus tard fonder le parti Baath.

«Une nation arabe avec une mission éternelle»

«Une nation arabe avec une mission éternelle»

Le slogan du parti était : « Une nation arabe avec une mission éternelle ». Alors que de nombreux musulmans soutenaient le nationalisme arabe afin d'imposer enfin l'unité de tous les Arabes, quelle que soit leur religion, les chrétiens arabes soutenaient l'idée d'un espace arabe unifié afin d'être traités en égaux parmi leurs frères et de ne pas être désavantagés en raison de leur foi. En outre, le nationalisme arabe s'est également formé parce que la conscience culturelle des Arabes, qui venait de s'éveiller, était influencée par le nationalisme turc, attisé à partir de 1908 par les Jeunes Turcs ottomans d'Enver Pacha, qui voulaient réformer l'Empire ottoman sous la direction de la Turquie. La révolte arabe de 1916, déclenchée par les Britanniques sous Lawrence d'Arabie pendant la Première Guerre mondiale, fait finalement rêver les Arabes d'un royaume arabe uni dans le royaume historique de Syrie, mais ce n'est qu'après la fin de la guerre qu'ils réalisent que les Britanniques et les Français ont promis aux Juifs une patrie historique en Palestine et qu'ils se sont déjà partagé le Proche-Orient dans le cadre des accords Sykes-Picot.

Ainsi, l'ancienne oppression ottomane a certes disparu, mais une nouvelle est apparue sous la forme des soldats de Paris et de Londres. Dans ce contexte, le nationalisme arabe connaît un nouvel essor dans l'entre-deux-guerres, l'Arabie saoudite devient indépendante en 1932, mais tous les soulèvements (Palestine 1936 - 1939) ainsi que les coups d'Etat militaires (1941 en Irak sous Rashid al-Gailani) qui en découlent sont réprimés par Paris et Londres. Pour apaiser les Arabes, les puissances coloniales européennes autorisent la création de la Ligue arabe en 1945, mais le rêve d'un espace arabe unifié demeure.

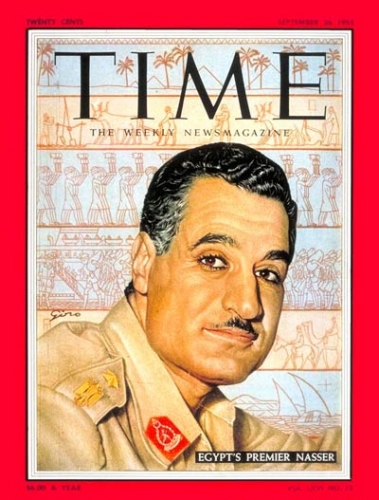

Gamal Abdel Nasser : l'icône du nationalisme arabe

Les nouveaux porteurs du nationalisme arabe deviennent finalement des militaires: Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État en Égypte et devient l'icône du rêve d'une Arabie unie. Malgré de nombreuses défaites militaires - en 1956 lors de la guerre de Suez et en 1967 lors de la guerre des Six Jours - il remporte des victoires politiques: alors que le canal de Suez passe sous contrôle égyptien en 1956, il parvient à moderniser partiellement le pays avec l'aide soviétique pendant la guerre froide.

En 1967, il électrise les masses arabes en défendant de manière belliqueuse les intérêts des Arabes et en préconisant une idéologie alliant nationalisme panarabe et socialisme. L'islam est également pris en compte dans sa pensée, qui réunit en un triptyque l'État, la nation arabe et l'Oumma, mais qui place la nation en premier. A court terme, il parvient à une union politique avec la Syrie de 1958 à 1961, dont il devient le premier président.

Le projet d'en faire une union de tous les États arabes n'a cependant pas abouti, car l'Irak a refusé d'y adhérer en 1958 et la Syrie a finalement quitté l'union. Le nationalisme grand-arabe s'est alors heurté aux nombreux petits nationalismes locaux des nouveaux États arabes, avec lesquels il devait en outre entrer en concurrence. Cela a même influencé, par exemple, le parti Baas en Syrie qui, dans les années 1970, a abandonné le nationalisme grand-arabe pour se tourner vers un arabisme centré sur la Syrie. Cet égoïsme national de certains États s'est en outre manifesté lors de la grave défaite militaire des États arabes contre Israël en 1967, lorsque les armées arabes ont toutes voulu prendre Jérusalem le plus rapidement possible, mais n'ont pas coordonné leurs attaques ensemble. En outre, à partir du milieu des années 1970, avec l'embargo sur le pétrole, l'importance des États du Golfe a augmenté et ceux-ci sont devenus, avec l'Arabie saoudite, les sponsors des courants fondamentalistes wahabites.

Aux yeux des wahabites, le nationalisme était un concept étranger et occidental qui devait céder la place à un Etat islamique utopique et à l'Oumma. L'année 1979 a été la ligne de partage des eaux dans l'histoire de cette idéologie: la révolution islamique en Iran a prouvé la montée en puissance de l'islam néo-fondamentaliste, qui avait grandi dans le sillage du nationalisme et le considérait désormais comme un ennemi. Face à l'invasion soviétique de l'Afghanistan, le djihadisme international est devenu un concurrent auquel les Arabes ont également adhéré en masse.

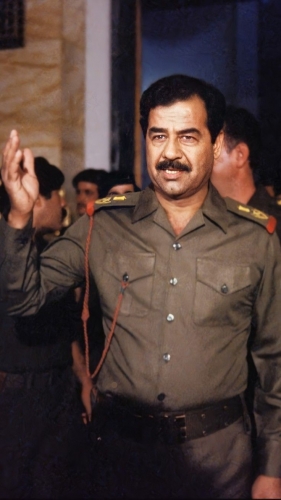

Saddam Hussein - le fossoyeur du nationalisme arabe

Enfin, Saddam Hussein, en tant que représentant du panarabisme, a également contribué à sa chute: alors que Nasser considérait encore Israël comme l'ennemi principal et recevait pour cela des applaudissements dans le monde arabe, Hussein a mené une guerre d'agression contre l'Iran, qui s'est certes déroulée au nom du nationalisme arabe, mais qui n'a pas été approuvée par les Arabes. Il en a été de même pour la deuxième guerre du Golfe contre le Koweït en 1991, qui a éliminé l'Irak en tant que puissance régionale et a complètement sapé l'idée de solidarité arabe - seuls Israël et les États-Unis en ont tiré profit. L'idée du nationalisme grand-arabe semble donc avoir échoué pour l'instant en raison des aspirations nationales des différents États arabes - l'islamisme fondamentaliste, en revanche, a le vent en poupe après une longue lutte en Syrie. En tant que patriotes allemands et européens, il nous appartient désormais de tirer les leçons de cet exemple tragique.

18:09 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nationalisme arabe, nationalisme grand-arabe, baath, baathisme, gamalabdel nasser, michel aflaq |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.