samedi, 01 février 2025

L'échec de la discorde interne - La fin provisoire du nationalisme grand-arabe

L'échec de la discorde interne - La fin provisoire du nationalisme grand-arabe

Alexander Markovics

La chute du gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie ne signifie pas seulement la fin d'une dynastie et le triomphe (provisoire) de l'islamisme radical en Syrie - elle signifie également la fin provisoire du nationalisme grand-arabe. Mais la disparition du parti Baas du pouvoir offre également la possibilité d'examiner le phénomène du nationalisme panarabe, sa naissance et ses succès - et pourquoi il a échoué.

Napoléon, éveilleur de la conscience arabe

Nous sommes en 1798 : Napoléon débarque avec ses troupes en Egypte, dans la partie orientale de l'espace arabe connue sous le nom de Machrek. Là-bas, les Arabes encore sous domination ottomane sont confrontés à l'idée européenne du nationalisme. Jusqu'à présent, ils se croyaient supérieurs aux Européens, considérés jusqu'alors comme un foyer de pauvreté et une partie misérable du monde. Mehmed Ali Pacha, le nouveau gouverneur ottoman de la province d'Egypte, a commencé à rêver, dans le cadre de sa lutte contre les Mamelouks et les Wahabites, d'un grand empire arabe dont la base serait, à l'instar des nationalismes européens, l'identité et la langue communes de tous les Arabes du Maroc à l'Irak. L'adaptation arabe du nationalisme avait ceci de particulier qu'elle n'aspirait pas dès le départ à un État laïc, mais acceptait l'islam comme fondement de l'identité arabe. Lorsque cette idée d'arabisme a débordé sur le territoire de l'actuelle Syrie et du Liban dans la seconde moitié du 19ème siècle, elle a également été reprise par des chrétiens orthodoxes comme Michel Aflaq (photo), qui devait plus tard fonder le parti Baath.

«Une nation arabe avec une mission éternelle»

«Une nation arabe avec une mission éternelle»

Le slogan du parti était : « Une nation arabe avec une mission éternelle ». Alors que de nombreux musulmans soutenaient le nationalisme arabe afin d'imposer enfin l'unité de tous les Arabes, quelle que soit leur religion, les chrétiens arabes soutenaient l'idée d'un espace arabe unifié afin d'être traités en égaux parmi leurs frères et de ne pas être désavantagés en raison de leur foi. En outre, le nationalisme arabe s'est également formé parce que la conscience culturelle des Arabes, qui venait de s'éveiller, était influencée par le nationalisme turc, attisé à partir de 1908 par les Jeunes Turcs ottomans d'Enver Pacha, qui voulaient réformer l'Empire ottoman sous la direction de la Turquie. La révolte arabe de 1916, déclenchée par les Britanniques sous Lawrence d'Arabie pendant la Première Guerre mondiale, fait finalement rêver les Arabes d'un royaume arabe uni dans le royaume historique de Syrie, mais ce n'est qu'après la fin de la guerre qu'ils réalisent que les Britanniques et les Français ont promis aux Juifs une patrie historique en Palestine et qu'ils se sont déjà partagé le Proche-Orient dans le cadre des accords Sykes-Picot.

Ainsi, l'ancienne oppression ottomane a certes disparu, mais une nouvelle est apparue sous la forme des soldats de Paris et de Londres. Dans ce contexte, le nationalisme arabe connaît un nouvel essor dans l'entre-deux-guerres, l'Arabie saoudite devient indépendante en 1932, mais tous les soulèvements (Palestine 1936 - 1939) ainsi que les coups d'Etat militaires (1941 en Irak sous Rashid al-Gailani) qui en découlent sont réprimés par Paris et Londres. Pour apaiser les Arabes, les puissances coloniales européennes autorisent la création de la Ligue arabe en 1945, mais le rêve d'un espace arabe unifié demeure.

Gamal Abdel Nasser : l'icône du nationalisme arabe

Les nouveaux porteurs du nationalisme arabe deviennent finalement des militaires: Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État en Égypte et devient l'icône du rêve d'une Arabie unie. Malgré de nombreuses défaites militaires - en 1956 lors de la guerre de Suez et en 1967 lors de la guerre des Six Jours - il remporte des victoires politiques: alors que le canal de Suez passe sous contrôle égyptien en 1956, il parvient à moderniser partiellement le pays avec l'aide soviétique pendant la guerre froide.

En 1967, il électrise les masses arabes en défendant de manière belliqueuse les intérêts des Arabes et en préconisant une idéologie alliant nationalisme panarabe et socialisme. L'islam est également pris en compte dans sa pensée, qui réunit en un triptyque l'État, la nation arabe et l'Oumma, mais qui place la nation en premier. A court terme, il parvient à une union politique avec la Syrie de 1958 à 1961, dont il devient le premier président.

Le projet d'en faire une union de tous les États arabes n'a cependant pas abouti, car l'Irak a refusé d'y adhérer en 1958 et la Syrie a finalement quitté l'union. Le nationalisme grand-arabe s'est alors heurté aux nombreux petits nationalismes locaux des nouveaux États arabes, avec lesquels il devait en outre entrer en concurrence. Cela a même influencé, par exemple, le parti Baas en Syrie qui, dans les années 1970, a abandonné le nationalisme grand-arabe pour se tourner vers un arabisme centré sur la Syrie. Cet égoïsme national de certains États s'est en outre manifesté lors de la grave défaite militaire des États arabes contre Israël en 1967, lorsque les armées arabes ont toutes voulu prendre Jérusalem le plus rapidement possible, mais n'ont pas coordonné leurs attaques ensemble. En outre, à partir du milieu des années 1970, avec l'embargo sur le pétrole, l'importance des États du Golfe a augmenté et ceux-ci sont devenus, avec l'Arabie saoudite, les sponsors des courants fondamentalistes wahabites.

Aux yeux des wahabites, le nationalisme était un concept étranger et occidental qui devait céder la place à un Etat islamique utopique et à l'Oumma. L'année 1979 a été la ligne de partage des eaux dans l'histoire de cette idéologie: la révolution islamique en Iran a prouvé la montée en puissance de l'islam néo-fondamentaliste, qui avait grandi dans le sillage du nationalisme et le considérait désormais comme un ennemi. Face à l'invasion soviétique de l'Afghanistan, le djihadisme international est devenu un concurrent auquel les Arabes ont également adhéré en masse.

Saddam Hussein - le fossoyeur du nationalisme arabe

Enfin, Saddam Hussein, en tant que représentant du panarabisme, a également contribué à sa chute: alors que Nasser considérait encore Israël comme l'ennemi principal et recevait pour cela des applaudissements dans le monde arabe, Hussein a mené une guerre d'agression contre l'Iran, qui s'est certes déroulée au nom du nationalisme arabe, mais qui n'a pas été approuvée par les Arabes. Il en a été de même pour la deuxième guerre du Golfe contre le Koweït en 1991, qui a éliminé l'Irak en tant que puissance régionale et a complètement sapé l'idée de solidarité arabe - seuls Israël et les États-Unis en ont tiré profit. L'idée du nationalisme grand-arabe semble donc avoir échoué pour l'instant en raison des aspirations nationales des différents États arabes - l'islamisme fondamentaliste, en revanche, a le vent en poupe après une longue lutte en Syrie. En tant que patriotes allemands et européens, il nous appartient désormais de tirer les leçons de cet exemple tragique.

18:09 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nationalisme arabe, nationalisme grand-arabe, baath, baathisme, gamalabdel nasser, michel aflaq |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 20 mai 2024

Liban - À propos d’un nationalisme méconnu

Liban - À propos d’un nationalisme méconnu

par Georges FELTIN-TRACOL

Création coloniale de l’infâme République française, le Liban est un État confessionnel en faillite complète. Le 31 octobre 2022 commence la vacance de la présidence de la République. L’intérim devrait revenir au Conseil des ministres, à savoir le troisième gouvernement de Najib Mikati qui a cependant démissionné en octobre 2022. Quant à la Chambre des députés, faute de quorum, elle ne se réunit presque plus. Pendant ce temps, le désastre économique, social et financier s’aggrave sans oublier les nombreux dégâts provoqués par les multiples frappes de l’État hébreu au Liban méridional.

Considéré comme la « Suisse du Proche-Orient » à l’époque des « Trente Glorieuses », le Liban a toujours été dysfonctionnel. Le contexte compliqué par la reconnaissance politique des croyances explique-t-il la présence de trois nationalismes antagonistes dont les formations politiques demeurent encore aujourd’hui adversaires ? Apparaît en novembre 1932 le nationalisme pan-syrien d’Antoun Saadé (1904 – 1949) (photo). Ce chrétien grec-orthodoxe fonde le Parti social-nationaliste syrien (PSNS). Implanté autant au Liban qu’en Syrie au sein du Front national progressiste, la coalition des neuf partis qui participe au gouvernement de Bachar el-Assad, le PSNS a un objectif précis : l’union du Bilad al-Cham ou « Grande Syrie » qui s’étendrait de Chypre à l’Irak et au Koweït en incluant la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Plus tard, à la fin des années 1960, dans le cadre de l’« Axe de la Résistance » anti-sioniste, la tendance majoritaire du PSNS acceptera une union graduelle et par ensembles concentriques du monde arabe.

Lancé en avril 1947, le Baas (ou Parti socialiste de la résurrection arabe) de Michel Aflak (1912 – 1989) (photo), de Salah Eddine Bitar (1912 – 1980) et de Zaki al-Arsouzi (1899 – 1968) prône l’unité du monde arabe de l’océan Atlantique jusqu’au Chatt el-Arab (soit aux frontières de l’Iran) en passant par la Somalie et la péninsule arabique. Après des décennies fastes qui l’ont vu s’installer en Syrie, puis en Irak, et qui a profité de l’engouement nassérien, l’idéal panarabe est désormais en déclin, sévèrement contrarié par l’activisme islamiste qui prend parfois une tonalité panislamique. Au cours de la brève guerre civile libanaise de 1958, les forces paramilitaires du PSNS, les « Aigles de la Tornade », combattirent dans les montagnes les unités armées du Baas local...

En réaction au militantisme pan-syrien et baasiste se développe un nationalisme phénicien lui-même éclaté en plusieurs factions rivales. Ce nationalisme revendique la particularité du caractère ethno-culturel libanais par rapport à ses voisins sémites. En effet, il estime que son peuple ne relève pas de l’arabité, mais descend des Phéniciens. Mieux, la matrice véritable de la civilisation occidentale serait phénicienne. Le poète, linguiste et philosophe Saïd Akl (1912 – 2014) (photo) transcrit ainsi le libanais de l’alphabet arabe en alphabet latin. Cet intellectuel anime en outre le Parti du Renouveau libanais dès 1972. Les nationalistes phéniciens envisagent un « Très Grand Liban », un État qui engloberait l’actuel Liban, tout le littoral syrien (le projet mandataire de « Territoire des Alaouites ») et le Nord d’Israël.

Les forces politiques qui y souscrivent plus ou moins ouvertement sont les fameuses Phalanges libanaises fondées en 1936 par Pierre Gemayel (1905 - 1984), le Parti national-libéral (PNL) créé en 1958, naguère appelé « Parti des patriotes libres », de l’ancien président Camille Chamoun (1900 - 1987) dont la milice se qualifiera de « Tigres » et dans laquelle tomba au combat en 1976 le solidariste français Stéphane Zannettacci, le Bloc national libanais (1946) de l’ancien chef d’État Émile Eddé (1883 – 1949), et les pro-Syriens de la Brigade Marada constituée dès 1967 par le futur président Soleimane Frangié (1910 - 1992). L’homme d’affaire Iskandar Safa (1955 - 2024), propriétaire de l’hebdomadaire Valeurs actuelles, n’aimait guère s’entendre rappeler son engagement de jeunesse chez les Gardiens des Cèdres. Fondés et commandés par Étienne Sacr (né en 1937 et qui vit toujours en exil, car condamné à mort), les Gardiens des Cèdres ont été au cours de la guerre civile de 1975 à 1990 l’une des unités combattantes les plus redoutables. Financés par Israël et détestant les Palestiniens ainsi que les mouvements de gauche, ils se montrèrent impitoyables sur la ligne de front. Il ne faut pas en revanche les confondre avec l’Armée du Liban-Sud (ALS). Formée, armée et entraînée par Israël, l’ALS accueillit entre 1976 et 2000 maints Gardiens des Cèdres.

Les dissensions au cœur du camp chrétien obligèrent les tenants du nationalisme phénicien (ou libanais) à accepter des compromis. Par exemple, au terme de son mandat présidentiel en 1988, Amine Gemayel nomme comme premier ministre - et donc président par intérim - le général Michel Aoun (photo) qui proclame une guerre de libération nationale contre la Syrie. En plus du soutien officiel de l’Irak de Saddam Hussein, le général Aoun obtient l’appui effectif des nationalistes libanais. Plus tard, au retour de son exil et dans la perspective de l’élection présidentielle par les parlementaires en 2016, le général Aoun, chef du Courant patriotique libre, va s’allier aux mouvements chiites Amal et Hezbollah ainsi qu’au PSNS...

On trouve le thème de ce nationalisme chez quelques érudits tunisiens qui assurent que leur pays a plus des racines puniques et phéniciennes qu’arabes et africaines. Mais cette vision politique demeure plus que marginale à Tunis. Notons par ailleurs que certains linguistes, fort minoritaires, pensent que la langue maltaise d’origine sémitique serait en réalité un prolongement moderne du phénicien. Il s’agit d’une thèse plus que discutée.

L’actuelle crise politique, sociale, économique et financière qui frappe le Liban peut-elle cristalliser un sentiment national libanais d’inspiration phénicienne ? Il est très difficile de répondre à cette interrogation de manière abrupte et définitive. Il est patent en tout cas que ce nationalisme méconnu perdure à travers le va-et-vient des formations politiques et reste un facteur déterminant dans la résolution (ou non) des problèmes structurels de ce pays-mosaïque qu’est le Liban.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 115, mis en ligne le 14 mai 2024 sur Radio Méridien Zéro.

14:49 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, liban, levant, proche-orient, nationalisme libanais, nationalisme arabe, baathisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 août 2021

Nations et nationalisme hors d'Europe

Nations et nationalisme hors d'Europe

Leonid Savin

Ex: https://www.geopolitica.ru/article/nacii-i-nacionalizm-za-predelami-evropy

Le non-Occident, tout comme l'Occident, a également développé ses propres concepts de nation et ses idéologies nationalistes. Bien que l'influence de la modernité occidentale soit apparente, il n'était pas rare que les philosophes et les théologiens se réfèrent à leurs prédécesseurs lorsqu'ils tentaient de développer une idéologie authentique. Considérons d'abord quelques concepts dans le monde arabe et parmi les musulmans.

Dans le monde arabo-musulman

Le philosophe arabe Abd al-Rahman al-Kawakibi (ci-contre) a défini le concept de "nation" non pas comme "un groupe de créatures endormies, un ensemble d'esclaves d'un propriétaire usurpateur", mais comme "une communauté de personnes liées par une communauté de race, de langue, de patrie et de droits "(1).

Le philosophe arabe Abd al-Rahman al-Kawakibi (ci-contre) a défini le concept de "nation" non pas comme "un groupe de créatures endormies, un ensemble d'esclaves d'un propriétaire usurpateur", mais comme "une communauté de personnes liées par une communauté de race, de langue, de patrie et de droits "(1).

Abd al-Aziz Durie note que le concept de nation arabe présente quatre identités interdépendantes. La première concernait la compréhension réelle, qui reposait à la fois sur des principes ethniques, notamment la structure tribale, et sur le rôle de l'émergence de l'Islam dans l'espace géographique arabe. Les trois autres sont la pensée philosophique, l'œuvre littéraire des écrivains arabes et la conscience populaire.

Duri souligne que l'idée d'une nation arabe distincte est apparue à la fin de la période omeyyade, lorsque l'empire commençait à faire face à des menaces extérieures (2). Comme source de référence, Abd al-Hamid, le secrétaire de Marwan ibn Muhammad, qui dans son essai Ila l-kuttab établit une analogie entre les Omeyyades et l'empire arabe, en disant: "Ne permettez pas qu'un seul brin de l'empire arabe tombe entre les mains d'une clique non arabe" (3).

Al-Tawhidi (m. 1024) a affirmé que les Arabes constituent une nation qui possède des qualités et des vertus particulières (4).

Une compréhension plus détaillée et structurée de la nation a été proposée par Ibn Khaldoun. Selon lui, il doit y avoir plus d'une condition (qu'il s'agisse de la religion ou de l'ethnie) à la base d'une nation. Les facteurs environnementaux ont un impact sur les modes de vie, la couleur de la peau et d'autres caractéristiques physiques sont prises en compte, ainsi que la formation du caractère et diverses habitudes. Ibn Khaldoun montre à travers les exemples de différents peuples de la période préislamique que la disparition d'un Etat ne signifie pas toujours la disparition d'une nation, elle dépend de l'esprit de solidarité (asabiyya) d'une nation (5).

Mais la langue est également importante. Selon Ibn Khaldoun (statue, ci-dessus), on peut ne pas être arabe de souche, mais si on utilise l'arabe, l'appartenance à une nation arabe ne fait aucun doute. Ainsi, il divise les Arabes eux-mêmes en trois groupes: les tribus "perdues" (ba'ida), les Arabes "purs" (ariba) et les Arabes "assimilés" (musta'riba), et note les "adeptes" des Arabes (tabi'a) - qui peuvent tous être appelés Arabes parce qu'ils parlent l'arabe (6).

Le mufti suprême de Russie Ravil Gaynutdin (photo, ci-dessous) écrit que le concept de "nation" pour les musulmans est lié à des termes tels que : 1) shaab, un peuple uni par un territoire, une culture et une langue communs; 2) kabila, une tribu unie par des liens de parenté étroits; et 3) umma, une communauté, un grand groupe de personnes unies par des liens de parenté spirituelle et une doctrine religieuse (7).

Le terme "oumma" est le plus utilisé dans de nombreux pays pour souligner l'unité des musulmans. Toutefois, cette interprétation n'est apparue qu'au XXe siècle. Al-Farabi (m. 950) fait une distinction entre l'umma, qu'il appelle une nation au sens ethnique, et la milla, qui désigne les adeptes d'une religion particulière. Al-Masudi (m. 956) a fait la même distinction (8). C'est ce qu'indique indirectement le terme "nationalité" en turc - milliyet, car il s'agit d'un travestissement de la langue arabe, réalisé à l'époque de l'Empire ottoman, où les sujets n'étaient pas seulement des Turcs, mais aussi des Arabes, des Berbères, des Kurdes, des Slaves et d'autres peuples.

Selon Grigori Kosacz, la culture arabo-musulmane, une identité commune et la psychologie d'un groupe stable peuvent être identifiées comme une nation arabe (al-umma al-arabiyya). Elle se qualifie de communauté éternelle et unie, possédant un espace naturel - la patrie arabe (al-watan al-arabiyya) (9). Cet espace était autrefois uni (ce qui permet de parler de la possibilité de sa re-création) et s'étend de l'océan Atlantique au Golfe.

La patrie arabe n'était pas et n'est pas devenue un seul État, mais les peuples vivant dans les pays de cet espace (il faut distinguer les deux termes "pays" en arabe - bilad - une réalité politique et socioculturelle et al-Qur - une réalité temporaire qui peut être abolie ou éliminée) - sont les peuples de la "nation arabe".

Ainsi, recréer l'unité (al-wahd) des Arabes est la tâche du mouvement national arabe.

À l'époque moderne, l'un des principaux apologistes du nationalisme arabe, considéré comme tel, est un chrétien syrien, Naguib Azouri, qui, en 1905, a publié à Paris un pamphlet, Réveil de la Nation Arabe dans l'Asie Turque, dans lequel il proclamait l'autodétermination du mouvement national arabe et demandait l'indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman. Ces idées ont commencé à se développer dans le contexte du mouvement de libération et ont pris leurs propres caractéristiques dans différentes régions. Dans le contexte du sécularisme du vingtième siècle, l'accent a été mis sur l'identité arabe plutôt que musulmane.

Saty al-Husri, dans son ouvrage de 1950 intitulé L'arabisme avant tout, note: "Arabisme - appartenance à un espace géographique - la "patrie arabe" et référence à la langue arabe comme langue de communication et de compréhension. L'arabisme est au-dessus des restrictions religieuses" (10).

Vision iranienne de la nation

La vision iranienne de la nation a également ses particularités. Avant la révolution islamique, sous le règne du Shah, l'Iran était fortement influencé par les théories scientifiques occidentales, qui représentaient l'école dominante. "Dans la dialectique de confrontation entre l'idéologie intrinsèquement occidentale du nationalisme et le traditionalisme islamique, une nouvelle approche a pris forme, qui s'est exprimée dans les idées de Mortaza Motahhari.... Motahhari voyait la nation comme une communauté en constante évolution. Il nie donc l'existence de tout fondement permanent et immuable, immanent à la nation et formant son "esprit" (11).

L'ayatollah Motahhari (photo, ci-dessus) a construit sa théorie sur l'idée que les Iraniens étaient historiquement inhérents à la "moralité naturelle", mais que la religion zoroastrienne avait échoué, alors l'Islam l'a conquise. Lorsque les Iraniens sont devenus musulmans, cela a contribué au développement des "talents naturels", à l'instauration de la justice sociale et à l'unité spirituelle et sociale du peuple iranien. L'Islam n'a pas supplanté la subjectivité historique et civilisationnelle de la nation iranienne, mais a agi comme l'élément central de cette subjectivité. Si l'on considère la floraison de toutes sortes d'écoles religieuses et philosophiques en Iran après la propagation de l'Islam, y compris les traditions soufies, ainsi que le développement de diverses formes d'art visuel, cette explication est tout à fait logique et rationnelle.

Motahhari a reconnu l'existence de la nation iranienne et a même justifié son exclusivité, mais a donné au concept de nation un contenu qui ne se limitait pas au cadre national, mais qui allait jusqu'au niveau de l'unité de tout l'Islam et même de la solidarité des forces anti-impérialistes dans le monde (12).

Le concept de "retour à soi", selon Motahhari, était une allégorie parfaite de l'éveil national et de la renaissance du peuple iranien lorsqu'il a réalisé qu'il "avait sa propre doctrine et sa propre pensée indépendante et qu'il était capable de se tenir debout et de compter sur sa propre force" (13).

En discutant du "retour à soi", Motahhari utilise des allégories supplémentaires pour définir la situation dans la société iranienne, à savoir la "confusion" ou "l'auto-exclusion" (khodbakhtegi) et la "stupeur" (estesba), qui sont les attitudes psychologiques centrales des Iraniens de la période pré-moderne, apparues sous l'influence du colonialisme occidental. Motahhari note que la pire forme de colonialisme est culturelle (este'mar-e farhangi), où, afin d'obtenir un avantage sur quelqu'un, on lui enlève son individualité ainsi que tout ce qu'il considère comme sien, puis on le force à s'enchanter de ce qui est offert par les colonisateurs" (14).

Outre l'ayatollah Mortaza Motahhari (ci-dessous), les principaux théoriciens de l'identité religieuse et nationale iranienne sont Ali Shariati et Mehdi Bazargan.

Alors que pour Motahhari, un nationalisme modéré et pacifique conduisant à la coopération et aux liens sociaux entre les peuples est compatible avec l'identité nationale irano-islamique (15), Ali Shariati définit la nation et la nationalité par rapport à la culture et voit donc une relation étroite entre ces termes et la religion. Selon cette ligne, au cours des quatorze derniers siècles, les deux histoires de l'Islam et de l'Iran se sont tellement mélangées qu'il est impossible de chercher une identité iranienne sans Islam ou une identité islamique sans une forte présence iranienne en son sein. Selon Shariati, ces deux éléments, Irān-e Eslāmi, constituent l'identité iranienne. Il pense que l'aliénation culturelle et nationale ne peut être surmontée qu'en faisant confiance à la nation iranienne en soutenant sa culture chiite (16).

Au moment critique de la transition entre la chute du Shah et l'établissement de la République islamique, Bazargan a fait remarquer que "confronter l'Islam au nationalisme iranien revient à nous détruire". Nier l'identité iranienne et considérer le nationalisme comme irréligieux fait partie intégrante du mouvement anti-iranien et du travail des anti-révolutionnaires (17).

Arshin Adib-Maghaddam (photo, ci-dessus), professeur d'origine iranienne enseignant à l'université de Londres, utilise le terme "psycho-nationalisme" pour décrire le phénomène de la nation iranienne. En tant que membre de la diaspora ayant grandi en Occident et défendant des idées libérales, il estime que la société a évolué différemment en Iran et en Europe. "En Europe, la nation comme idée à mourir a été inventée dans les laboratoires des Lumières. En Perse, l'idée d'une nation holistique a été institutionnalisée au XVIe siècle par la dynastie des Safavides. Comme dans tout autre pays... La naissance de la soi-disant nation a été tout à fait arbitraire, brutale et pleine de mythes sur les origines et les racines naturelles" (18).

La révolution iranienne était un phénomène hybride. Les révolutionnaires n'étaient pas des nationalistes au sens traditionnel du terme. En fait, le leader de la révolution iranienne, l'ayatollah Khomeini, était contre le nationalisme perse promu par le régime précédent. Pourtant, l'État iranien, tel qu'il a été institutionnalisé après la révolution, n'a pas pu échapper entièrement à l'héritage du psycho-nationalisme dans le pays. La formule politique du pouvoir est restée la même. Il existait une frontière claire entre l'idéologie sanctionnée par l'État et les personnes extérieures à celui-ci. L'État a adopté une position hégémonique sacro-sainte qui exigeait le sacrifice du peuple pour la nation, plus précisément codifié en termes d'"opprimés", d'umma ou d'Iraniens. Les tropes et les métaphores sont passés du nationalisme perse traditionnel du Shah à une coloration plus religieuse, théocratique et explicitement transcendante après la révolution. Mais l'accent mis sur la nation en tant que projet sacré s'est poursuivi, et l'État est resté un idéal sanctionné auquel tous devraient être cognitivement les obligés. C'est du psychonationalisme à tout crin. Mais en même temps, il y a une nuance et une différence par rapport aux situations en Europe et en Amérique du Nord. En Iran, le psycho-nationalisme n'est pas imprégné d'une grammaire systématique du racisme. Cet accent généalogique et biologique sur la différence, qui a été développé dans les laboratoires des Lumières européennes, ne s'est jamais transformé en un mouvement systématique en Perse, notamment parce que la pensée politique et la philosophie musulmanes - à son épicentre idéologique - sont non racistes (19).

Mais le psycho-nationalisme n'est pas une invention exclusivement persane. Selon Adib-Magaddam, contrairement aux études traditionnelles sur le nationalisme, le psycho-nationalisme se concentre sur l'impact cognitif de cette forme de violence mentale et représente la psychologie de la manière dont l'idée de nation est constamment inventée et introjectée dans notre pensée comme quelque chose qui vaut la peine et permet de tuer et de mourir pour elle. C'est par le psycho-nationalisme et le subconscient des sociétés qui y sont sensibles que l'on assiste à une résurgence des mouvements de droite en Europe.

Nationalistes indiens à partir du 19ième siècle

Dans l'Inde du XIXe siècle, les débats sur l'identité et la place de chacun dans le monde étaient nombreux. "Les nationalistes indiens" imaginaient "en effet " la nation, avant tout parce qu'ils voulaient une Inde en tant que pays uni, même dans les limites d'une république moderne.... de telles idées n'avaient jamais existé auparavant" (20).

L'idéologie et la pratique du nationalisme indien ont commencé par l'étude de l'histoire, de la culture et des langues par des militants occidentalisés. Cette étape initiale comprend la création de la Basic Knowledge Acquisition Society à Calcutta par des réformateurs bengalis en 1838. Une figure marquante du mouvement réformiste était Krishna Mohdi Banerjee (illusttration, ci-dessous), un brahmane bengali qui s'est converti au christianisme en signe de protestation. Il a écrit un traité intitulé De la nature et de la signification de la connaissance historique, dans lequel il appelle à la rationalisation de la connaissance historique et à la recherche de moyens pour élever le pays et le peuple.

Maitkhilisharan Gupta (illustration, ci-dessous), dans The Voice of India, publié en 1902, utilise le terme Hindu jati (21). Son texte adopte l'approche traditionnelle des récits épiques avec l'idéalisation du passé, suivie du début du déclin décrit dans le Mahabharata, de la propagation du bouddhisme et du jaïnisme, de l'invasion des "non-aryens" et de l'arrivée des musulmans, après quoi la patrie hindoue a été plongée dans l'obscurité. Le concept de "Jati" a été proposé pour signifier "nation".

L'erreur a été soulignée en 1913 par Bipin Chandra Pal, qui a déclaré que le concept de "nation" n'existait pas dans l'Inde précoloniale (22). En termes d'étymologie, il avait raison, puisque le terme "jati" est une version anglaise déformée de Jaatihi (sanskrit : जातिः), qui signifie descendance, caste ou classe.

Mais en 1909, le Mahatma Gandhi a affirmé que "nous étions une seule nation avant qu'ils (les Britanniques) ne viennent en Inde. Nos ancêtres visionnaires voyaient l'Inde comme un pays indivisible. Ils ont insisté sur le fait que nous devions être une seule nation et, à cette fin, ils ont créé des lieux saints dans différentes parties de l'Inde et ont allumé dans le peuple une idée nationale avec une force sans précédent dans d'autres parties du monde" (23).

Gandhi a utilisé le terme "swaraj". La compréhension du nationalisme indien est donc directement liée au concept de "swaraj", qui peut être traduit par "autonomie". Le swaraj représente "le principe métabolique ainsi que le principe de l'action politique" (24).

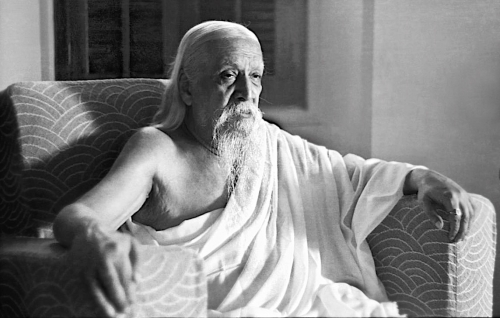

Le philosophe indien et l'un des fondateurs du mouvement de libération nationale, Aurobindo Ghosh (photo, ci-dessous), a affirmé que "le nationalisme est apparu au peuple comme une religion...". Le nationalisme vit de la puissance divine qu'il contient... Le nationalisme est immortel car il ne naît pas de l'homme, c'est Dieu qui se manifeste" (25).

Un autre élément important du nationalisme indien est l'Hindutva. Vinayak Damodar Savarkar (illustration, ci-dessous), un idéologue du communalisme hindou, a écrit le livre du même nom alors qu'il était emprisonné en 1923.

Savarkar considérait le concept d'Hindutva comme un ensemble de caractéristiques génériques principales de la "nation" hindoue qu'il construisait, dont l'identité était définie par le territoire, le sang (descendant des Aryens), la culture (sanskrit classique) et la religion (hindouisme) (26). Le sous-continent tout entier, selon Savarkar, est le foyer de la "nation unique" des Aryens védiques.

Madhav Sadavshiv Golwalkar accordait à la religion un rôle encore moins important (malgré l'émergence d'autres religions, il considérait les hindous comme le peuple le plus noble) que Savarkar, mais croyait que les Aryens n'étaient pas venus en Inde, mais étaient une population indigène.

Savarkar et Golwalkar ont tous deux repris les idées de la race aryenne telles qu'elles ont été développées par les orientalistes, les écrivains et les théoriciens européens.

Mais en Inde, les concepts d'une nation hindoue et d'une nation musulmane ont été développés en parallèle (le concept de cette dernière a été activement utilisé dans la création de l'État indépendant du Pakistan). En outre, certains ont insisté sur la priorité de la culture bengalie (comme l'a dit Bonkimchondro Chottopadhyay (photo, ci-dessous), "le génie bengali a brillé de mille feux") (27), jetant ainsi les bases de la création d'un État indépendant, le Bangladesh, et du séparatisme politique dans le Bas-Gange de l'Inde moderne.

En conclusion, il convient de faire une observation importante : pour la plupart des nations du monde, le terme "nation" a une origine étrangère. L'Europe occidentale, où se sont finalement formés la "nation" et le "nationalisme", issus de la philosophie hellénistique et du droit romain, n'est géographiquement qu'une petite péninsule d'Eurasie, mais depuis plusieurs siècles, le monde entier est en possession de ce récit.

Notes:

1 Алиев А. А. «Национальное» и «религиозное» в системе межгосударственных отношений Ирана и Ирака в XX веке. М., 2006, с.79.

2 Duri A. A. The Historical Formation of the Arab Nation. A Study in Identity and Consciousness. Volume I. Beckenham: Centre for Arabic Unity Studies, Croom Helm, 1987, р. 97.

3 'Abd al-Hamid al-Katib, Ila l-Kuttab, ed. Muhammad Kurd 'Ali in his Rasa'il al-bulagha', 2nd ed. Dar al-kutub al-misriya, Cairo, 1913, p. 221.

4 Duri A. A. The Historical Formation of the Arab Nation. A Study in Identity and Consciousness. Volume I. Beckenham: Centre for Arabic Unity Studies, Croom Helm, 1987, р. 106.

5 Ibn Khaldun, Muqaddima, Vol. I. Bulaq, Cairo, AH 1247, p. 123.

6 Duri A. A. The Historical Formation of the Arab Nation. A Study in Identity and Consciousness.

Volume I. Beckenham: Centre for Arabic Unity Studies, Croom Helm, 1987, p. 112.

7 Гайнутдин Р. Ислам и нация // Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. М.: Культурная революция, 2009, с. 219.

8 Duri A. A. The Historical Formation of the Arab Nation. A Study in Identity and Consciousness.

Volume I. Beckenham: Centre for Arabic Unity Studies, Croom Helm, 1987, p. 110.

9 Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса // Национализм в мировой истории. М.: Наука, 2007, с. 259.

10 Там же, с. 319.

11 Гибадуллин И. Р. Диалектика взаимодействия исламской идеологии и иранского национализма на примере идей аятоллы Мортазы Мотаххари. Нации и национализм в мусульманском мире (на примере Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, этнического Курдистана, соседних стран и регионов). ИВ РАН, Центр изучения стран Ближнего и Среднего Востока, Москва, 2014, с. 16.

12 Там же, с. 17.

13 Motahhari M. On the Islamic Revolution (Peyramoon-e Enghelab-e Eslami), Tehran, Sadra Publications 1993, p. 45.

14 Ibid. pp. 160–161

15 Moṭahhari, Mortażā. Ḵadamāt-e moteqābel-e Eslām wa Irān, 8th ed., Qom, 1978. pp. 62–67.

16 Šariʿati, Ali. Bāzšenāsi-e howiyat-e irāni-eslāmi, Tehran, 1982. рр. 72–73.

17 Bāzargān, Mehdi. “Nahżat-e żedd-e irāni”, in Keyhān, 23 Šahrivar 1359/14 September 1980, cited in Dr. Maḥmud Afšār, “Waḥdat-e melli wa tamā-miyat-e arżi”, Ayanda 6/9-12, 1980, р. 655.

18 Adib-Moghaddam, Arshin. Interview // E-IR, July 26, 2018.

http://www.e-ir.info/2018/07/26/interview-arshin-adib-mog...

19 Arshin Adib-Moghaddam, Psycho-nationalism. Global Thought, Iranian Imaginations. Cambridge University Press, 2017.

20 Ванина Е. Ю. Прошлое во имя будущего. Индийский национализм и история (сер. ХIХ – сер. ХХ века) // Национализм в мировой истории. М.: Наука, 2007, с. 491.

21 Gupta M. Bharat bharati. Chirganv, 1954.

22 Pal B. C. Nationalism and Politics // Life and Works of Lal, Bal and Pal, p. 295.

23 Gandhi M. K. Hind Swaraj // The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi / Ed. R. Iyer. Oxford, 1986. Vol. I, p. 221.

24 Alter, Joseph S. Gandhis Body. Sex, Diet, and the Politics of Nationalism. University of Pennsylvania Press, 2000, p. XI.

25 Ерасов Б. С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах Азии и Африки. М.: Наука, 1982, с. 142.

26 Ванина Е. Ю. Прошлое во имя будущего. Индийский национализм и история (сер. ХIХ – сер. ХХ века) // Национализм в мировой истории. М.: Наука, 2007, с. 512–513.

27 Там же, с. 507.

12:16 Publié dans Définitions, Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, islam, hindouisme, nationalisme arabe, arabisme, monde arabo-musulman, monde arabe, philosophie, perse, nationalisme perse, nationalisme iranien, iran, inde, nationalisme indien, hindoutva, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 01 janvier 2015

Abd al-Karim Kassem, père de la souveraineté irakienne

Erich Körner-Lakatos :

Abd al-Karim Kassem, père de la souveraineté irakienne

A Bagdad en l’année 1914 nait le fils du marchand de peaux Kassem : son père lui donne le prénom d’Abd al-Karim. On ne connaît pas exactement sa date de naissance car, à l’époque, dans l’Empire ottoman, on ne les relevait qu’une fois par an. Son curriculum, en revanche, est bien connu : à 17 ans, le jeune garçon entre à l’Académie militaire ; en 1941, il entre en formation pour être breveté d’état-major.

A Bagdad en l’année 1914 nait le fils du marchand de peaux Kassem : son père lui donne le prénom d’Abd al-Karim. On ne connaît pas exactement sa date de naissance car, à l’époque, dans l’Empire ottoman, on ne les relevait qu’une fois par an. Son curriculum, en revanche, est bien connu : à 17 ans, le jeune garçon entre à l’Académie militaire ; en 1941, il entre en formation pour être breveté d’état-major.

Dans l’armée irakienne, il y a des remous : les cercles patriotiques estiment que l’Irak doit se ranger du côté de l’Axe Rome-Berlin pour abattre le joug que les Anglais font peser sur le pays. Dans la nuit du 2 avril 1941, les officiers nationalistes se soulèvent. Parmi eux, un jeune major, Abd al-Karim Kassem. La réaction des Britanniques ne se fait pas attendre. Dès le 17 avril, des unités venues d’Inde débarquant à Bassorah, au total 20.000 hommes. Les Irakiens répliquent : leur 3ème Division encercle le 30 avril la base britannique d’Habbaniya, située à l’ouest de Bagdad.

Une unité de l’armée de l’air allemande, l’Haifisch-Geschwader (l’escadron du requin) décolle d’Athyènes, forte de neuf Messerschmitt 110, et met le cap sur l’Irak, flanquée de quelques bombardiers Heinkel 111. A partir de l’aérodrome de Mossoul, les Me110 amorcent leurs missions, abattent quatre appareils ennemis et en détruisent autant au sol. L’aide italienne est plutôt symbolique. Des appareils de transport apportent 18 tonnes d’armes et de munitions. Ils sont accompagnés d’une douzaine de chasseurs Fiat CR-42 qui, après quelques missions, retournent à leur base de Rhodes. En quelques courtes semaines, les Anglais matent l’insurrection irakienne.

En février 1958, la Jordanie et l’Irak constitue la « Fédération arabe », qui doit disposer d’une armée commune, en réponse à la constitution de la RAU (République Arabe Unie), avec l’Egypte et la Syrie. Mais cette dernière quittera la RAU dès 1961 parce que Nasser a confié tous les postes importants à des Egyptiens, ne parvenant pas, à cause de cette maladresse, à effacer le souvenir d’une rivalité immémoriale, celle des diadoques qui se sont jadis partagé l’Empire d’Alexandre : l’Egypte aux Ptolémée de la vallée du Nil, la Syrie aux Séleucides.

Dans la cadre de la « Fédération arabe » irako-jordanienne, le Roi d’Irak ordonne en juillet de déplacer des unités irakiennes sur le Jourdain. C’est l’initiative qui permet de concrétiser un coup d’Etat préparé depuis longtemps à l’instigation d’Abd al-Karim, devenu général et commandant d’une brigade d’infanterie.

Le coup d’Etat du 14 juillet 1958 réussit. Le Roi Fayçal II est tué. Kassem proclame la république, se nomme lui-même premier ministre et ministre de la défense nationale. La nouvelle république irakienne dénonce les accords instituant la « Fédération arabe » avec la Jordanie et signe un traité d’assistance avec la RAU de Nasser.

Le coup d’Etat du 14 juillet 1958 réussit. Le Roi Fayçal II est tué. Kassem proclame la république, se nomme lui-même premier ministre et ministre de la défense nationale. La nouvelle république irakienne dénonce les accords instituant la « Fédération arabe » avec la Jordanie et signe un traité d’assistance avec la RAU de Nasser.

Kassem fait proclamer ensuite une loi de réforme agraire qui limite la grande propriété terrienne. Au bout de neuf mois de consolidation du nouveau régime, Kassem ose un pas en avant décisif : il déclare le 24 mars 1959 que l’Irak rejette le « Traité de Bagdad » qui avait institué un pacte militaire pro-occidental (avec la Turquie, l’Iran et le Pakistan). Les unités britanniques sont alors contraintes de quitter l’Irak. La population se réjouit que l’objectif tant recherché soit enfin atteint : l’Irak est devenu un Etat pleinement souverain.

L’Egypte nassérienne comptait beaucoup d’amis en Irak, où les cercles panarabes souhaitaient voir l’Irak faire partie de la RAU. Mais Kassem ne veut pas remplacer les maîtres de Londres par de nouveaux maîtres venus d’Egypte. Ses adversaires panarabes s’avèreront toutefois les plus forts.

A cinq heures du matin, le 8 février 1963, des appareils Mig survolent avec vacarme et en rase-mottes le centre de Bagdad, criblent la résidence de Kassem de missiles. Les chars manoeuvrent dans les rues. La garde présidentielle, composée de 600 parachutistes, livre un combat acharné contre les putschistes. En vain. Abd al-Karim Kassem est tué le lendemain d’une rafale de mitraillette.

Erich Körner-Lakatos.

(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°45/2014 ; http://www.zurzeit.at ).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abd al-karim kassem, abd al-karim qasim, irak, histoire, monde arabe, monde arabo-musulman, moyen orient, nationalisme arabe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 07 mars 2013

Le Baas syrien face à la mouvance islamique sunnite

Le Baas syrien face à la mouvance islamique sunnite

Alors que l’on a souvent souligné le caractère « séculier » des soulèvements arabes de 2011, du moins avant que les mouvements islamistes n’en apparaissent comme les principaux bénéficiaires électoraux, la religion est rapidement apparue comme une composante importante des mouvements de protestation observés en Syrie depuis le mois de mars. En témoignent notamment la récurrence des slogans religieux, la visibilité acquise par certains hommes de religion durant les événements, et la concentration des manifestations dans et autour des mosquées, seuls espaces publics relativement épargnés par le maillage sécuritaire.

Une telle prégnance du référent islamique est a priori susceptible de conférer un rôle majeur aux représentants de la mouvance islamique, c’est-à-dire les mouvements islamistes d’opposition, d’une part, et les oulémas (« savants », spécialistes des sciences religieuses), d’autre part. Sans être négligeable, ce rôle est toutefois contraint par l’histoire et en particulier par les conséquences des politiques ultra-répressives menées par le régime baasiste contre l’islam politique. De tradition laïque, ce régime s’est montré d’autant plus hostile aux islamistes que ses principaux dirigeants, à commencer par la famille Assad, étaient issus de la minorité alaouite, perçue comme hétérodoxe par une bonne partie de la majorité sunnite.

Fondés à l’indépendance en 1946, les Frères musulmans syriens font leurs modestes débuts dans un contexte de démocratie parlementaire. En 1963, le coup d’État du Baas met un terme définitif à cette phase d’expériences démocratiques. Radicalement hostile aux islamistes, le nouveau régime socialiste et laïcisant les contraint à la clandestinité ou à l’exil. Dans les années 1970, toutefois, les Frères profitent de la popularité croissante du référent religieux parmi la jeunesse pour reconstruire discrètement leurs forces. Cette montée en puissance va de pair avec l’affirmation de l’Avant-garde combattante, une organisation islamiste dissidente prônant l’action armée. En 1979, ses militants lancent une vaste campagne d’assassinats et d’attentats à la bombe, tandis qu’un soulèvement populaire émerge dans les villes du Nord. Le régime y opposera une réponse militaire qui culmine en 1982 avec le siège de la ville de Hama et le massacre de milliers de ses habitants. Totalement éradiqués à l’intérieur du pays, les Frères Musulmans seront réduits, jusqu’à ce jour, au statut de parti d’exilés. Dès lors, les oulémas (« savants », spécialistes des sciences religieuses) constitueront les seules voix de la mouvance islamique en Syrie.

Durant les années 1960, la radicalisation gauchiste du Baas avait été à l’origine de plusieurs crises entre le régime et le clergé, dont certains membres avaient été emprisonnés pour avoir critique l’« athéisme » de l’équipe dirigeante. Suite à son coup d’état de 1970, le général Hafez el-Assad adopte une approche plus pragmatique, affichant même quelques signes de piété. La décennie est donc caractérisée par un processus de relative détente que vient toutefois interrompre l’insurrection armée entamée en 1979.

Après 1980, face à un mouvement de réislamisation sociale qu’il ne peut empêcher, le régime prend graduellement conscience que la répression de l’islam politique doit s’accompagner d’une relative tolérance à l’égard des activités éducatives islamiques, du moins lorsqu’elles sont menées par des partenaires sûrs. La décennie qui suit l’insurrection voit donc apparaître de nouveaux instituts supérieurs islamiques tels que la Fondation Abu al-Nur, établie par le Grand Mufti Ahmad Kaftaro. C’est à la même époque que le régime noue une alliance de longue durée avec le Dr Said Ramadan al-Buti, doyen de la faculté de Charia de Damas et essayiste à succès. Sur le plan des idées, l’intéressé se situe aux antipodes du parti au pouvoir puisqu’il est radicalement hostile au nationalisme et au socialisme, principales composantes du baasisme. Toutefois, au nom d’une lecture ultra-conservatrice de la théologie politique sunnite, al-Buti prône l’obéissance au pouvoir en place, la tyrannie étant jugée préférable au risque d’anarchie.

La stratégie d’al-Buti repose aussi à la fitna (« discorde ») mais aussi sur l’idée que le dialogue avec le pouvoir permettra à terme la satisfaction des revendications du clergé. De fait, à partir des années 1990, le régime libéralise progressivement sa politique religieuse en levant certaines restrictions pesant sur les pratiques cultuelles (célébration de l’anniversaire du Prophète, port du voile à l’école), en autorisant le retour d’oulémas exilés ou encore, au milieu des années 2000, en tolérant un véritable bourgeonnement des associations de bienfaisance et écoles secondaires islamiques. Ces évolutions s’opèrent notamment au bénéfice de Jamaat Zayd (« le groupe de Zayd »), un influent mouvement de prédication dont l’action se concentre sur l’éducation religieuse des étudiants de l’enseignement séculier dans le cadre de cercles d’études informels organisés dans les mosquées. Contrains à l’exil durant l’insurrection de 1979-1982, les dirigeants de ce groupe reviennent en Syrie au milieu des années 1990. Établissant des relations avec le régime, ils n’en conservent pas moins une certaine indépendance de ton et seront toujours perçus avec méfiance par les autorités.

Une telle stratégie, imposée au régime par la nécessité de resserrer les liens avec l’opinion religieuse dans un contexte de tensions régionales (invasion de l’Irak, crise libanaise), aura pour effet non désiré de donner aux oulémas une assurance nouvelle qui les conduit à s’en prendre aux éléments laïcistes dominant les ministères de l’Information et de l’Éducation. En 2008, le retour en grâce de la Syrie sur la scène internationale après plusieurs années d’isolement permet au pouvoir de faire volte face et de revenir à des politiques beaucoup plus strictes vis-à-vis de la mouvance islamique. Tandis que sont nationalisées certaines institutions religieuses demeurées privées, est lancée une campagne de « re-laïcisation » qui se traduit notamment par l’interdiction du port du voile facial (niqab) au sein du corps enseignant et dans les universités.

À la veille du soulèvement de 2011, les relations entre le régime et l’élite religieuse s’étaient également tendues en raison des activités missionnaires chiites dans le pays. L’alliance du régime baasiste avec le chiisme duodécimain débute avec l’arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad en 1970. Premier président non sunnite de l’histoire syrienne, le nouveau chef de l’État cherche à faire reconnaître sa communauté alaouite comme une branche du chiisme et, partant, de l’oumma musulmane. Cette fatwa, il l’obtiendra de clercs chiites duodécimains étrangers alliés au régime syrien pour des raisons politiques : l’opposant irakien Hassan al-Chirazi et Musa al-Sadr, fondateur du mouvement libanais Amal. Surtout, après 1979, Damas nouera une alliance stratégique avec la République Islamique d’Iran et son extension libanaise, le Hezbollah.

Profitant de leurs relations étroites avec le régime syrien, des réseaux religieux chiites étrangers établissent des séminaires dans la banlieue damascène de Sayyida Zaynab et reconstruisent selon le style persan des sites de pèlerinage chiites dans le pays. Certains animateurs de ces réseaux ne cachent guère leur volonté d’utiliser leurs têtes de pont syriennes pour engranger des conversions au chiisme parmi la majorité sunnite du pays. Ils ne rencontrent guère de succès mais un certain nombre d’exceptions frappent les imaginations. Au milieu des années 2000, les rumeurs de « chiisation » massive trouvent un terreau favorable dans un contexte de guerre civile sunnito-chiite en Irak et de fortes tensions confessionnelles au Liban.

La dégradation des relations entre régime et oulémas à la fin de la dernière décennie a été partiellement compensée par les conséquences de la libéralisation économique menée par Bachar el-Assad après son accession au pouvoir en 2000. Il a souvent été dit que cette évolution avait surtout profité à une poignée d’hommes d’affaires proches du président, dont le plus connu est son cousin Rami Makhluf. En réalité, l’abandon du socialisme a aussi contribué, dans des proportions certes plus modestes, à l’enrichissement d’une catégorie plus large d’entrepreneurs moyens. Or, c’est de leur alliance avec ces derniers que les oulémas syriens ont traditionnellement tiré les ressources financières de leurs séminaires et associations de bienfaisance. Ces ressources augmenteront donc considérablement à la faveur de la libéralisation économique et des conséquences du boom pétrolier de 2003. Ce même contexte voit également l’ouverture en Syrie de banques islamiques, qui recrutent des oulémas au sein de leur comité de supervision. Ces transformations économiques ont donc rapproché l’élite religieuse syrienne des milieux d’affaires et, par leur intermédiaire, de l’establishment politico-militaire.

Traversée par ces dynamiques contradictoires, la mouvance islamique syrienne abordera la crise de 2011 en rangs dispersés. Si les Frères Musulmans et autres militants islamistes soutiennent le soulèvement avec enthousiasme, les oulémas sont profondément divisés. Ayant largement bénéficié du régime en place, ses alliés historiques comme Sa‘id Ramadan al-Buti et le Grand Mufti Ahmad Hassun demeurent loyaux.

En face, les « oulémas révolutionnaires » émergent surtout dans les villes périphériques insurgées telles que Der‘a, dans le Sud, ou Banyas, sur la côte. À Damas et Alep, certaines figures religieuses respectées adressent de sévères critiques au régime. Dans la capitale, les protestataires se pressent ainsi pour assister aux sermons des cheikhs Oussama al-Rifa‘i et Krayyim Rajih, dont les mosquées sont le théâtres de manifestations régulières. S’ils n’appellent pas ouvertement au renversement du pouvoir, ces prêcheurs n’en rejettent pas moins la rhétorique officielle des « bandes armées » commandées par l’étranger, défendent la légitimité des revendications démocratiques et tiennent l’appareil de sécurité pour responsable des violences. Il n’est guère étonnant que ce défi émane d’anciens ennemis du régime ne s’étant réconciliés avec ce dernier que sur le tard et de manière équivoque.

Pendant cinq mois, le pouvoir ne sait comment réagir face aux prêcheurs rebelles. Craignant les conséquences d’un affrontement ouvert, il recourt, sans succès, à divers moyens de séduction et de pression. C’est pendant le mois de Ramadan (août 2011) que les autorités sortent de leurs atermoiements : les oulémas contestataires ayant fustigé l’envoi des chars dans les villes de Hama et Deir ez-Zor, ils sont interdits de prêche, menacés et, pour l’un d’entre eux, physiquement agressés par les chabbiha, des voyous à la solde du pouvoir.

Ces événements constitueront un tournant de la première année du soulèvement. Dominait jusqu’alors l’idée que le pouvoir n’oserait pas se confronter aux oulémas contestataires par crainte de la réaction populaire. Par conséquent, suite à l’agression perpétrée contre al-Rifa‘i, certains prédisent des manifestations-monstres qui emporteront le régime. Or, si les habitants des banlieues populaires de Damas manifestent en nombre, les quartiers centraux de la capitale ne se mobilisent guère. Or, c’est dans ces quartiers relativement aisés que la victime compte la plupart de ses nombreux adeptes. Les proches disciples d’al-Rifa‘i ne cachent pas leur rancœur face à l’inaction de ceux qui, la veille encore, donnaient du baisemain à leur guide spirituel.

Ce que révèlent ces événements, c’est l’importance du facteur socio-économique dans le soulèvement actuel. Ce dernier est dans une large mesure celui des perdants de l’abandon du socialisme : ruraux et rurbains délaissés par un État qui, par le passé, se targuait de défendre leur intérêts, et habitants des ceintures de pauvreté des grandes villes. C’est au camp des bénéficiaires de l’économie de marché qu’appartiennent les grands oulémas. Par conséquent, même si leurs convictions et l’influence de leurs disciples politisés ont poussé certains d’entre eux à prendre le parti de l’opposition, ils ont dû prendre acte de la tiédeur du soutien que leur adressaient ces citadins aisés qui sont à la fois leurs fidèles et leurs bailleurs de fonds. Par là-même, ils ont pu apprécier à leurs dépens la fragilité faut-il dire l’inexistence, du sentiment communautaire sunnite.

18:02 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baath, politique internationale, actualité, syrie, proche orient, levant, moyen orient, monde arabe, monde arabo-musulman, nationalisme arabe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 05 mars 2010

Gamal Abdel Nasser, el republicano egipcio

Gamal Abdel Nasser, el republicano egipcio

Líder político más influyente en el mundo árabe de su época. Fue militar, estadista egipcio y Presidente de Egipto de 1956 a 1970.

De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

El atractivo que significaba el canal de Suez, el hecho de ser la bisagra entre oriente y occidente, y las riquezas naturales de este país, no tardarían en hacerlo presa del imperio británico, la primera potencia mundial para 1882… los ingleses usaron la humillante estrategia de convertir el gran Egipto de las escrituras en un protectorado inglés. Años de guerra de resistencia, ocasionaría el ultraje imperial.

En 1949 Nasser funda la organización de militares libres, con la cual daría el golpe de estado que derrocó al Rey Faruq I, súbdito de Gran Bretaña.

La organización de los militares estaba constituida por jóvenes oficiales nacionalistas de la academia militar que compartían la preocupación de su país y por el saqueo al cual era sometido por el imperio británico.

Los militares libres poseían su propio medio de comunicación: un periódico donde exponían claramente su ideología política y la razón de su lucha. Voz de los oficiales libres:”nacionalismo árabe, lucha contra cualquier potencia colonial y en especial contra los británicos, instauración de una república laica y defensa de los principios del socialismo”.

Nasser llega al poder el 23 de junio de 1956 y constituye el consejo directivo de la revolución. Su primera acción fue la nacionalización del canal de Suez lo que desencadenó la movilización militar de Francia, Gran Bretaña e Israel, países que planearon recuperar el canal, invadir el Cairo y destituir a Nasser.

A finales de 1956 Nasser aceleró el proceso de nacionalización, liquidó los bienes británicos y franceses, acepto la ayuda soviética, e impulsó la distribución de tierras y lideraba la construcción de un nuevo partido: la unión nacional organización de masas que debía cimentar la nueva sociedad socialista egipcia.

Nasser se convirtió en un panarabista, abogaba por la unidad regional, por la unidad de los países árabes,…por los países del sur, de allí su militancia en el movimiento de los no alineados.

En enero de 1958 materializó su sueño con la creación de la Republica Árabe Unida producto de la unión de Egipto y Siria…la arremetida imperial terminó con este sueño aunque la liga de estados árabes continúa como testimonio de lo que pudo haber sido.

“Podéis matar a Gamal! El pueblo egipcio cuenta con cientos de gamales que se alzarán y os mostrarán que más vale una revolución roja que una revolución muerta”.

Gamal Nasser murió de apenas 52 años de edad, de un repentino infarto al corazón en el año 1970.

Reinaldo Bolívar

Extraído de Radio del Sur.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique internationale, arabisme, monde arabe, nationalisme arabe, afrique, egypte, nationalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 janvier 2010

Palestina: salvare Fatah

| Palestina: salvare Fatah |

| Scritto da Antonio Albanese |

| «Perché ci si dovrebbe interessare del destino di Fatah?» Con questa domanda si apre un’interessante analisi dell’International crisis group del novembre scorso. Palestine: Salvaging Fatah è l’ultima fatica in materia di questa organizzazione non governativa, non profit, con personale sparso nei cinque continenti che lavora direttamente sul campo con analisi di alto livello e di elevato profilo che vengono utilizzate come fonte primaria da moltissime agenzie internazionali, Onu compresa. In questa analisi si cerca di dare una risposta all’interrogativo iniziale e di fornire anche delle indicazioni operative nello stile dell’Icg. Fatah ha 50 anni, è stato il cuore pulsante del nazionalismo palestinese, ma ha perso smalto, la sua capacità di mobilitazione sembra distrutta. Diviso al suo interno, ha perso le uniche vere elezioni nella storia dell’Autorità palestinese. Aveva promesso al suo popolo di combattere per la liberazione, raggiungere l’indipendenza attraverso negoziati e gestire la vita quotidiana del nuovo Stato ma non ha raggiunto nessuno di questi obiettivi; Hamas o la Jihad islamica gestiscono la resistenza, la diplomazia la gestisce l’Olp, la governance spetta al primo ministro Fayyad in Cisgiordania e alle forze islamiche a Gaza. La minaccia del presidente Abbas di non partecipare alle prossime elezioni politiche è l’ultimo segnale di un movimento allo sbando: le stesse difficoltà di Fatah rendono “spuntata” una simile minaccia, il movimento ha bisogno di una sterzata visibile. C’è più che mai bisogno di un movimento nazionale perché i negoziati abbiano successo pena il loro fallimento e la ricerca di una nuova via. La Conferenza generale di Fatah dello scorso agosto, la prima in venti anni, è stato il primo passo, afferma il report Icg. «I problemi di Fatah nascono dal suo stesso modus operandi», nascono cioè, secondo l’Icg, dall’unicità dell’esperienza palestinese: sotto occupazione ma impegnata nel processo di nation-building; ancora coinvolta nello scontro armato sebbene sia impegnata in negoziati. All’inizio è stato il movimento nazionalista a beneficiare di questa duplicità: fazione dominante nell’Olp, anima dell’Ap, Fatah controllava l’agenda politica, governava e attraverso Yasser Arafat, suo fondatore, gestiva la resistenza. Bilanciare questi aspetti divenne quasi subito impossibile: la governance dà sì un’opportunità di dispensare benefici alla popolazione, ma il suo corollario è la corruzione e la disaffezione conseguente. Fatah cominciò a crollare assieme al moribondo processo di pace e nel 2004 ha pianto la scomparsa del suo leader. Purtroppo Fatah non ha prodotto i germi per il suo aggiornamento nel processo di sviluppo di un sistema pluralistico. Ha visto, infatti la sua egemonia all’interno dell’Autorità palestinese come fine a se stessa. Non ha adeguato la sua agenda politica a un mondo che muta rapidamente. Non ha rinnovato la sua leadership, ha marginalizzato generazioni di attivisti e privato il movimento della necessaria linfa vitale. Inoltre, Fatah non ha tratto esperienza e non ha saputo rispondere adeguatamente a situazioni particolari: la seconda intifada, la devastazione dell’Autorità stessa, le vittorie elettorali di Hamas, la presa di Gaza da parte delle forze islamiche e il fallimento del processo di pace. La Conferenza generale, svoltasi a Betlemme, è stato il segnale della presa di coscienza che qualcosa andava fatto. I risultati sono stati superiori alle aspettative, a partire dal fatto che la conferenza si sia tenuta. Per la sua preparazione si sono svolte una serie di consultazioni regionali per designare i delegati, rinnovare la leadership a molti livelli; alla Conferenza, dice l’Icg, molte strutture a lungo dormienti di Fatah, come i Comitati centrale e rivoluzionario, sono state “risvegliate”. La maggior parte dei nuovi delegati oggi costituiscono la nuova leadership; a differenza dei loro predecessori si tratta di persone cresciute nei territori occupati, e questo fatto gli fornisce una comunanza unica con chi vive in quelle realtà. Ci sono stati, ovviamente, dei lati oscuri, accuse di manipolazione e brogli, ma secondo molti osservatori questo fatto è un segnale della vitalità di Fatah sul territorio. Se Fatah riuscisse a riformarsi internamente dovrebbe rivedere i suoi rapporti con l’Autorità palestinse, con Abbas, e con Hamas. Le sfide che Fatah dovrà affrontare nei prossimi mesi probabilmente daranno l’immagine della sua capacità politica. I dialoghi israelo-palestinesi sono allo stallo, la diplomazia statunitense segue gli eventi piuttosto che guidarli; i colloqui interpalestinesi sono all’impasse, un presidente nuovo e politicamente competente sarebbe necessario e le elezioni presidenziali previste per il gennaio 2010, se tenute, sconfiggeranno Hamas, secondo l’Icg, e metteranno Habbas in crisi nei suoi rapporti con Fatah stessa, che teme una elezione esclusivamente in Cisgiordania, che di fatto aumenterebbe la frattura con Gaza. L’annuncio di Habbas di non presentarsi, se mantenuto, creerebbe ulteriori tensioni: Fatah si dovrebbe confrontare con una tumultuosa transizione, situazione per la quale non è preparata. Tutto questo, per l’Icg, richiede azioni dirette di Fatah. Gli Usa e la comunità internazionale hanno fatto molte pressioni su Fatah per far svolgere la Conferenza generale affermando che un cambiamento era necessario per assicurare la vittoria futura; la diagnosi era giusta ma la terapia si è rivelata incompleta. Riformare il movimento e le sue sclerotiche strutture è un processo che non deve fermarsi. Per un movimento che ha “smarrito la via” ci vuole però qualcosa di più: ha bisogno di un’agenda di modalità operative e di alleanze politiche. L’Icg suggerisce: «1) Lo sviluppo di una strategia non violenta di resistenza. Nella conferenza si è menzionata la lotta armata, ma nonostante le ovazioni della sala, il progetto di lotta armata ha mostrato il suo fallimento morale e la sua scarsa politicità. Fatah deve andare oltre. Occorre trovare una strategia tra la violenza e la passività in forme d’azione popolare che possano orgogliosamente essere messe in pratica e che forniscano un modo per far andare avanti i negoziati. 2) Come relazionarsi con l’Autorità palestinese. Fatah è un movimento di liberazione nazionale, già dagli anni di Oslo si è fusa di fatto con il governo. Questa fusione ha incrementato la percezione della sua corruzione, mentre ha disorientato e smantellato i suoi quadri. Fatah deve decidere se incentrare la sua agenda politica sull’amministrazione dei territori occupati e sul processo di state-building o preferisce focalizzarla sull’agenda politica di liberazione dei territori stessi, disimpegnandosi dal governo. 3) Cosa fare con Hamas. La riconciliazione dipenderà dalle azioni di entrambe le organizzazioni e dalle visioni politiche di attori non palestinesi. Ciononostante Fatah dovrà decidere se l’unità nazionale sia prioritaria o meno, se è pronta a fare spazio alle forze islamiche e a quale prezzo (soprattutto in termini di relazioni con Israele e con gli Usa), e quale prezzo è disposta a pagare». «Una leadership» avvisa infine l’Icg, «con una visione più chiara, più democratica e più in sintonia con la gente potrebbe limitare la flessibilità e capacità di fare concessioni dei negoziatori. Sarebbe maggiormente credibile, legittimata e capace di portare avanti la sua costituzione. Attori esterni, come gli Usa e Israele, potrebbero non gradire tutte le risposte che Fatah potrebbe dare. Ma sarebbe meglio, comunque, che non avere alcuna risposta». Luigi Medici |

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestine, fatah, résistance palestinienne, proche orient, politique internationale, géopolitique, nationalisme arabe, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook