« Outre ses défauts fonctionnels, l’écriture inclusive pose des problèmes à ceux qui ont des difficultés d’apprentissage et, en réalité, à tous les francophones soudain privés de règles et livrés à un arbitraire moral. » Bien que favorables à la féminisation de la langue, plusieurs linguistes estiment l’écriture inclusive profondément problématique.

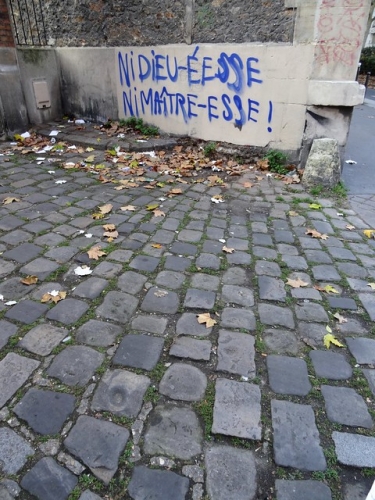

Présentée par ses promoteurs comme un progrès social, l’écriture inclusive n’a paradoxalement guère été abordée sur le plan scientifique, la linguistique se tenant en retrait des débats médiatiques. Derrière le souci d’une représentation équitable des femmes et des hommes dans le discours, l’inclusivisme désire cependant imposer des pratiques relevant d’un militantisme ostentatoire sans autre effet social que de produire des clivages inédits. Rappelons une évidence : la langue est à tout le monde.

LES DÉFAUTS DE L’ÉCRITURE INCLUSIVE

Les inclusivistes partent du postulat suivant : la langue aurait été « masculinisée » par des grammairiens durant des siècles et il faudrait donc remédier à l’« invisibilisation » de la femme dans la langue. C’est une conception inédite de l’histoire des langues supposant une langue originelle « pure » que la gent masculine aurait pervertie, comme si les langues étaient sciemment élaborées par les locuteurs. Quant à l" invisibilisation », c’est au mieux une métaphore, mais certainement pas un fait objectif ni un concept scientifique.

La langue n’a pu être ni masculinisée, ni féminisée sur décision d’un groupe de grammairiens, car la langue n’est pas une création de grammairiens — ni de grammairiennes. Ce ne sont pas les recommandations institutionnelles qui créent la langue, mais l’usage des locuteurs. L’exemple, unique et tant cité, de la règle d’accord « le masculin l’emporte sur le féminin » ne prétend posséder aucune pertinence sociale. C’est du reste une formulation fort rare, si ce n’est mythique, puisqu’on ne la trouve dans aucun manuel contemporain, ni même chez Bescherelle en 1835. Les mots féminin et masculin n’ont évidemment pas le même sens appliqués au sexe ou à la grammaire : trouver un quelconque privilège social dans l’accord des adjectifs est une simple vue de l’esprit. Si la féminisation est bien une évolution légitime et naturelle de la langue, elle n’est pas un principe directeur des langues. En effet, la langue française permet toujours de désigner le sexe des personnes et ce n’est pas uniquement une affaire de lexique, mais aussi de déterminants et de pronoms (« Elle est médecin »). Par ailleurs, un nom de genre grammatical masculin peut désigner un être de sexe biologique féminin (« Ma fille est un vrai génie des maths ») et inversement (« C’est Jules, la vraie victime de l’accident »). On peut même dire « un aigle femelle » ou « une grenouille mâle »…

UNE ÉCRITURE EXCLUANTE

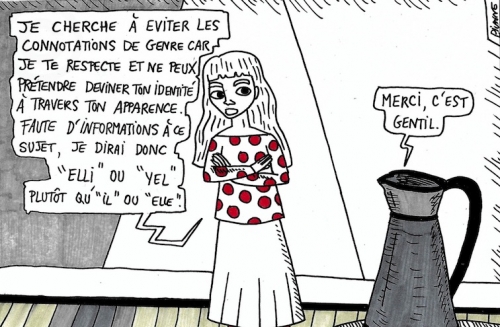

La langue n’est pas une liste de mots dénués de contexte et d’intentions, renvoyant à des essences. Il n’y a aucune langue qui soit fondée sur une correspondance sexuelle stricte. Autrement, le sens des mots serait déterminé par la nature de ce qu’ils désignent, ce qui est faux. Si c’était le cas, toutes les langues du monde auraient le même système lexical pour désigner les humains. Or, la langue n’a pas pour principe de fonctionnement de désigner le sexe des êtres : dire à une enfant « Tu es un vrai tyran » ne réfère pas à son sexe, mais à son comportement, indépendant du genre du mot.

Les formes masculines du français prolongent à la fois le masculin (librum) et le neutre (templum) du latin et font donc fonction de genre « neutre », c’est-à-dire par défaut, ce qui explique qu’il intervienne dans l’accord par résolution (la fille et le garçon sont partis), comme indéfini (ils ont encore augmenté les impôts), impersonnel (il pleut), ou neutre (c’est beau). Il n’y a là aucune domination symbolique ou socialement interprétable. Quand on commande un lapin aux pruneaux, on ne dit pas un·e lapin·e aux pruneaux…

La langue a ses fonctionnements propres qui ne dépendent pas de revendications identitaires individuelles. La langue ne détermine pas la pensée — sinon tous les francophones auraient les mêmes pensées, croyances et représentations. Si la langue exerçait un pouvoir « sexiste », on se demande comment Simone de Beauvoir a pu être féministe en écrivant en français « patriarcal ». L’évidence montre que l’on peut exprimer toutes les pensées et les idéologies les plus antithétiques dans la même langue.

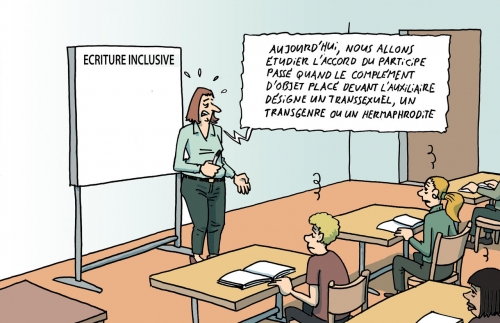

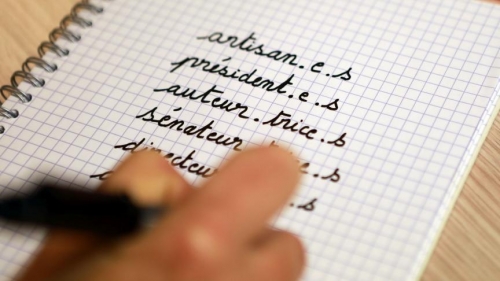

Ces formes fabriquées ne relèvent d’aucune logique étymologique et posent des problèmes considérables de découpages et d’accords

En français, l’orthographe est d’une grande complexité, avec ses digraphes (eu, ain, an), ses homophones (eau, au, o), ses lettres muettes, etc. Mais des normes permettent l’apprentissage en combinant phonétique et morphologie. Or, les pratiques inclusives ne tiennent pas compte de la construction des mots : tou·t·e·s travailleu·r·se·s créent des racines qui n’existent pas (tou-, travailleu-). Ces formes fabriquées ne relèvent d’aucune logique étymologique et posent des problèmes considérables de découpages et d’accords.

En effet, les réformes orthographiques ont normalement des objectifs d’harmonisation et de simplification. L’écriture inclusive va à l’encontre de cette logique pratique et communicationnelle en opacifiant l’écriture. En réservant la maîtrise de cette écriture à une caste de spécialistes, la complexification de l’orthographe a des effets d’exclusion sociale. Tous ceux qui apprennent différemment, l’écriture inclusive les exclut : qu’ils souffrent de cécité, dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, ou d’autres troubles, ils seront d’autant plus fragilisés par une graphie aux normes aléatoires.

Tous les systèmes d’écriture connus ont pour vocation d’être oralisés. Or, il est impossible de lire l’écriture inclusive : cher·e·s ne se prononce pas. Le décalage graphie/phonie ne repose plus sur des conventions d’écriture, mais sur des règles morales que les programmes de synthèse vocale ne peuvent traiter et qui rendent les textes inaccessibles aux malvoyants.

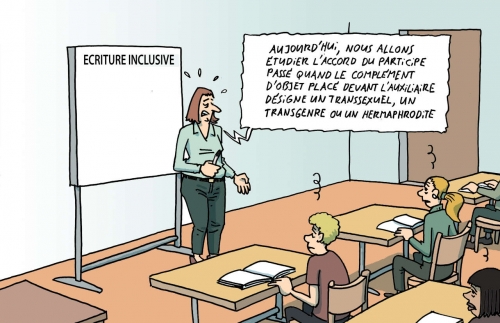

L’écriture inclusive pose des problèmes à tous ceux qui ont des difficultés d’apprentissage

On constate chez ceux qui la pratiquent des emplois chaotiques qui ne permettent pas de produire une norme cohérente. Outre la prolifération de formes anarchiques (« Chere· s collègu· e· s », « Cher·e·s collègue·s », etc.), l’écriture inclusive est rarement systématique : après de premières lignes « inclusives », la suite est souvent en français commun… Si des universitaires militants ne sont pas capables d’appliquer leurs propres préceptes, qui peut le faire ? L’écriture inclusive, à rebours de la logique grammaticale, remet aussi radicalement en question l’usage du pluriel, qui est véritablement inclusif puisqu’il regroupe. Si au lieu de « Les candidats sont convoqués à 9 h » on écrit « Les candidats et les candidates sont convoqué·e·s à 9 h », cela signifie qu’il existe potentiellement une différence de traitement selon le sexe. En introduisant la spécification du sexe, on consacre une dissociation, ce qui est le contraire de l’inclusion. En prétendant annuler l’opposition de genre, on ne fait que la systématiser : l’écriture nouvelle aurait nécessairement un effet renforcé d’opposition des filles et des garçons, créant une exclusion réciproque et aggravant les difficultés d’apprentissage dans les petites classes.

Outre ses défauts fonctionnels, l’écriture inclusive pose des problèmes à tous ceux qui ont des difficultés d’apprentissage et, en réalité, à tous les francophones soudain privés de règles et livrés à un arbitraire moral. La circulaire ministérielle de novembre 2017 était pourtant claire et, tout en valorisant fort justement la féminisation quand elle était justifiée, demandait « ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive » : des administrations universitaires et municipales la bafouent dans un coup de force administratif permanent. L’usage est certes roi, mais que signifie un usage militant qui déconstruit les savoirs, complexifie les pratiques, s’affranchit des faits scientifiques, s’impose par la propagande et exclut les locuteurs en difficulté au nom de l’idéologie ?

Tribune rédigée par les linguistes Yana Grinshpun (Sorbonne Nouvelle), Franck Neveu (Sorbonne Université), François Rastier (CNRS), Jean Szlamowicz (Université de Bourgogne).

Signée par les linguistes :

Jacqueline Authier-Revuz (Sorbonne nouvelle)

Mathieu Avanzi (Sorbonne Université)

Samir Bajric (Université de Bourgogne)

Elisabeth Bautier (Paris 8 — Saint-Denis)

Sonia Branca-Rosoff (Sorbonne Nouvelle)

Louis-Jean Calvet (Université d’Aix-Marseille)

André Chervel (INRP/Institut Français de l’Éducation)

Christophe Cusimano (Université de Brno)

Henri-José Deulofeu (Université d’Aix-Marseille)

Anne Dister (Université Saint-Louis, Bruxelles)

Pierre Frath (Université de Reims)

Jean-Pierre Gabilan (Université de Savoie)

Jean-Michel Géa (Université de Corte Pascal Paoli)

Jean Giot (Université de Namur)

Astrid Guillaume (Sorbonne Université)

Pierre Le Goffic (Sorbonne Nouvelle)

Georges Kleiber (Université de Strasbourg)

Mustapha Krazem (Université de Lorraine)

Danielle Manesse (Sorbonne Nouvelle)

Luisa Mora Millan (Université de Cadix)

Michèle Noailly (Université de Brest)

Thierry Pagnier (Paris 8 — Saint-Denis)

Xavier-Laurent Salvador (Paris 13 — Villetaneuse)

Georges-Elia Sarfati (Université d’Auvergne)

Agnès Steuckardt (Université Paul Valéry, Montpellier)

Georges-Daniel Véronique (Université d’Aix-Marseille)

Chantal Wionet (Université d’Avignon)

Anne Zribi-Hertz (Paris 8 — Saint-Denis)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg