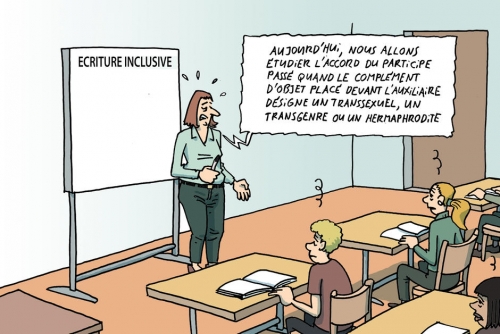

« Outre ses défauts fonctionnels, l’écriture inclusive pose des problèmes à ceux qui ont des difficultés d’apprentissage et, en réalité, à tous les francophones soudain privés de règles et livrés à un arbitraire moral. » Bien que favorables à la féminisation de la langue, plusieurs linguistes estiment l’écriture inclusive profondément problématique.

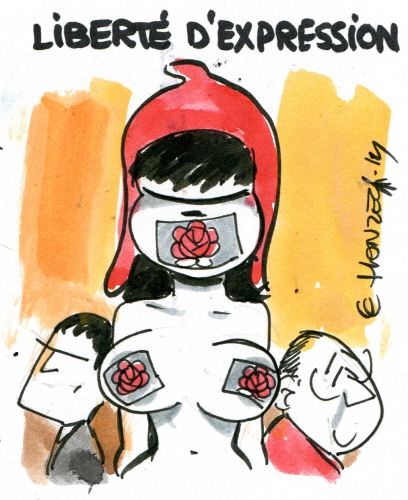

Présentée par ses promoteurs comme un progrès social, l’écriture inclusive n’a paradoxalement guère été abordée sur le plan scientifique, la linguistique se tenant en retrait des débats médiatiques. Derrière le souci d’une représentation équitable des femmes et des hommes dans le discours, l’inclusivisme désire cependant imposer des pratiques relevant d’un militantisme ostentatoire sans autre effet social que de produire des clivages inédits. Rappelons une évidence : la langue est à tout le monde.

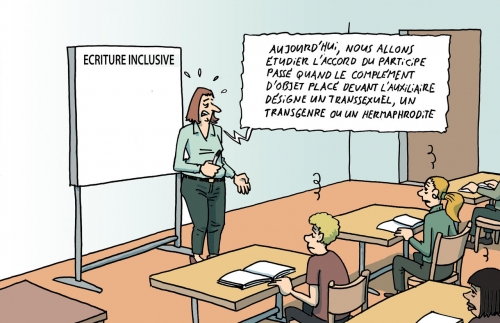

LES DÉFAUTS DE L’ÉCRITURE INCLUSIVE

Les inclusivistes partent du postulat suivant : la langue aurait été « masculinisée » par des grammairiens durant des siècles et il faudrait donc remédier à l’« invisibilisation » de la femme dans la langue. C’est une conception inédite de l’histoire des langues supposant une langue originelle « pure » que la gent masculine aurait pervertie, comme si les langues étaient sciemment élaborées par les locuteurs. Quant à l" invisibilisation », c’est au mieux une métaphore, mais certainement pas un fait objectif ni un concept scientifique.

La langue n’a pu être ni masculinisée, ni féminisée sur décision d’un groupe de grammairiens, car la langue n’est pas une création de grammairiens — ni de grammairiennes. Ce ne sont pas les recommandations institutionnelles qui créent la langue, mais l’usage des locuteurs. L’exemple, unique et tant cité, de la règle d’accord « le masculin l’emporte sur le féminin » ne prétend posséder aucune pertinence sociale. C’est du reste une formulation fort rare, si ce n’est mythique, puisqu’on ne la trouve dans aucun manuel contemporain, ni même chez Bescherelle en 1835. Les mots féminin et masculin n’ont évidemment pas le même sens appliqués au sexe ou à la grammaire : trouver un quelconque privilège social dans l’accord des adjectifs est une simple vue de l’esprit. Si la féminisation est bien une évolution légitime et naturelle de la langue, elle n’est pas un principe directeur des langues. En effet, la langue française permet toujours de désigner le sexe des personnes et ce n’est pas uniquement une affaire de lexique, mais aussi de déterminants et de pronoms (« Elle est médecin »). Par ailleurs, un nom de genre grammatical masculin peut désigner un être de sexe biologique féminin (« Ma fille est un vrai génie des maths ») et inversement (« C’est Jules, la vraie victime de l’accident »). On peut même dire « un aigle femelle » ou « une grenouille mâle »…

UNE ÉCRITURE EXCLUANTE

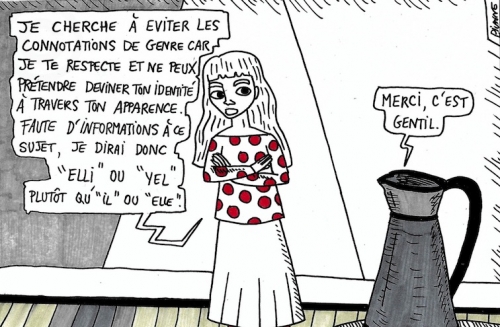

La langue n’est pas une liste de mots dénués de contexte et d’intentions, renvoyant à des essences. Il n’y a aucune langue qui soit fondée sur une correspondance sexuelle stricte. Autrement, le sens des mots serait déterminé par la nature de ce qu’ils désignent, ce qui est faux. Si c’était le cas, toutes les langues du monde auraient le même système lexical pour désigner les humains. Or, la langue n’a pas pour principe de fonctionnement de désigner le sexe des êtres : dire à une enfant « Tu es un vrai tyran » ne réfère pas à son sexe, mais à son comportement, indépendant du genre du mot.

Les formes masculines du français prolongent à la fois le masculin (librum) et le neutre (templum) du latin et font donc fonction de genre « neutre », c’est-à-dire par défaut, ce qui explique qu’il intervienne dans l’accord par résolution (la fille et le garçon sont partis), comme indéfini (ils ont encore augmenté les impôts), impersonnel (il pleut), ou neutre (c’est beau). Il n’y a là aucune domination symbolique ou socialement interprétable. Quand on commande un lapin aux pruneaux, on ne dit pas un·e lapin·e aux pruneaux…

La langue a ses fonctionnements propres qui ne dépendent pas de revendications identitaires individuelles. La langue ne détermine pas la pensée — sinon tous les francophones auraient les mêmes pensées, croyances et représentations. Si la langue exerçait un pouvoir « sexiste », on se demande comment Simone de Beauvoir a pu être féministe en écrivant en français « patriarcal ». L’évidence montre que l’on peut exprimer toutes les pensées et les idéologies les plus antithétiques dans la même langue.

Ces formes fabriquées ne relèvent d’aucune logique étymologique et posent des problèmes considérables de découpages et d’accords

En français, l’orthographe est d’une grande complexité, avec ses digraphes (eu, ain, an), ses homophones (eau, au, o), ses lettres muettes, etc. Mais des normes permettent l’apprentissage en combinant phonétique et morphologie. Or, les pratiques inclusives ne tiennent pas compte de la construction des mots : tou·t·e·s travailleu·r·se·s créent des racines qui n’existent pas (tou-, travailleu-). Ces formes fabriquées ne relèvent d’aucune logique étymologique et posent des problèmes considérables de découpages et d’accords.

En effet, les réformes orthographiques ont normalement des objectifs d’harmonisation et de simplification. L’écriture inclusive va à l’encontre de cette logique pratique et communicationnelle en opacifiant l’écriture. En réservant la maîtrise de cette écriture à une caste de spécialistes, la complexification de l’orthographe a des effets d’exclusion sociale. Tous ceux qui apprennent différemment, l’écriture inclusive les exclut : qu’ils souffrent de cécité, dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, ou d’autres troubles, ils seront d’autant plus fragilisés par une graphie aux normes aléatoires.

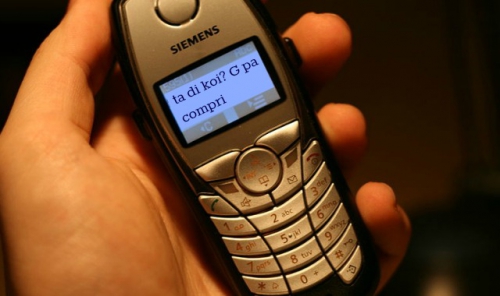

Tous les systèmes d’écriture connus ont pour vocation d’être oralisés. Or, il est impossible de lire l’écriture inclusive : cher·e·s ne se prononce pas. Le décalage graphie/phonie ne repose plus sur des conventions d’écriture, mais sur des règles morales que les programmes de synthèse vocale ne peuvent traiter et qui rendent les textes inaccessibles aux malvoyants.

L’écriture inclusive pose des problèmes à tous ceux qui ont des difficultés d’apprentissage

On constate chez ceux qui la pratiquent des emplois chaotiques qui ne permettent pas de produire une norme cohérente. Outre la prolifération de formes anarchiques (« Chere· s collègu· e· s », « Cher·e·s collègue·s », etc.), l’écriture inclusive est rarement systématique : après de premières lignes « inclusives », la suite est souvent en français commun… Si des universitaires militants ne sont pas capables d’appliquer leurs propres préceptes, qui peut le faire ? L’écriture inclusive, à rebours de la logique grammaticale, remet aussi radicalement en question l’usage du pluriel, qui est véritablement inclusif puisqu’il regroupe. Si au lieu de « Les candidats sont convoqués à 9 h » on écrit « Les candidats et les candidates sont convoqué·e·s à 9 h », cela signifie qu’il existe potentiellement une différence de traitement selon le sexe. En introduisant la spécification du sexe, on consacre une dissociation, ce qui est le contraire de l’inclusion. En prétendant annuler l’opposition de genre, on ne fait que la systématiser : l’écriture nouvelle aurait nécessairement un effet renforcé d’opposition des filles et des garçons, créant une exclusion réciproque et aggravant les difficultés d’apprentissage dans les petites classes.

Outre ses défauts fonctionnels, l’écriture inclusive pose des problèmes à tous ceux qui ont des difficultés d’apprentissage et, en réalité, à tous les francophones soudain privés de règles et livrés à un arbitraire moral. La circulaire ministérielle de novembre 2017 était pourtant claire et, tout en valorisant fort justement la féminisation quand elle était justifiée, demandait « ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive » : des administrations universitaires et municipales la bafouent dans un coup de force administratif permanent. L’usage est certes roi, mais que signifie un usage militant qui déconstruit les savoirs, complexifie les pratiques, s’affranchit des faits scientifiques, s’impose par la propagande et exclut les locuteurs en difficulté au nom de l’idéologie ?

Tribune rédigée par les linguistes Yana Grinshpun (Sorbonne Nouvelle), Franck Neveu (Sorbonne Université), François Rastier (CNRS), Jean Szlamowicz (Université de Bourgogne).

Signée par les linguistes :

Jacqueline Authier-Revuz (Sorbonne nouvelle)

Mathieu Avanzi (Sorbonne Université)

Samir Bajric (Université de Bourgogne)

Elisabeth Bautier (Paris 8 — Saint-Denis)

Sonia Branca-Rosoff (Sorbonne Nouvelle)

Louis-Jean Calvet (Université d’Aix-Marseille)

André Chervel (INRP/Institut Français de l’Éducation)

Christophe Cusimano (Université de Brno)

Henri-José Deulofeu (Université d’Aix-Marseille)

Anne Dister (Université Saint-Louis, Bruxelles)

Pierre Frath (Université de Reims)

Jean-Pierre Gabilan (Université de Savoie)

Jean-Michel Géa (Université de Corte Pascal Paoli)

Jean Giot (Université de Namur)

Astrid Guillaume (Sorbonne Université)

Pierre Le Goffic (Sorbonne Nouvelle)

Georges Kleiber (Université de Strasbourg)

Mustapha Krazem (Université de Lorraine)

Danielle Manesse (Sorbonne Nouvelle)

Luisa Mora Millan (Université de Cadix)

Michèle Noailly (Université de Brest)

Thierry Pagnier (Paris 8 — Saint-Denis)

Xavier-Laurent Salvador (Paris 13 — Villetaneuse)

Georges-Elia Sarfati (Université d’Auvergne)

Agnès Steuckardt (Université Paul Valéry, Montpellier)

Georges-Daniel Véronique (Université d’Aix-Marseille)

Chantal Wionet (Université d’Avignon)

Anne Zribi-Hertz (Paris 8 — Saint-Denis)

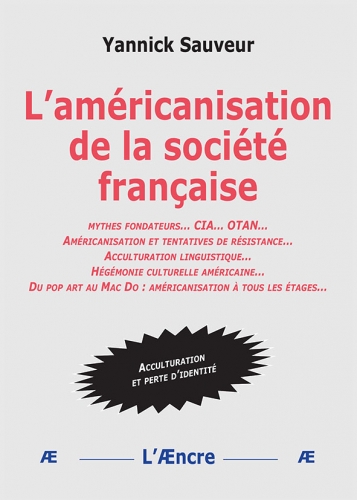

Si mon essai sur l’américanisation de la société française

Si mon essai sur l’américanisation de la société française

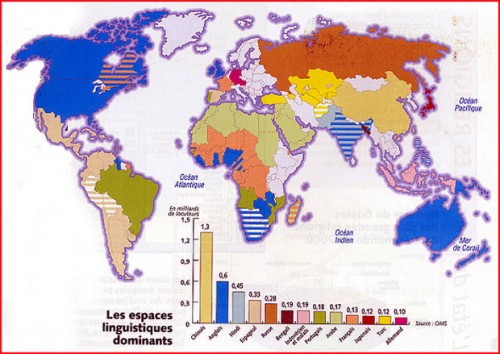

Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de citer quelques-uns des mots et expressions couramment utilisés dans les médias grand public : les masters, les think tanks, les followers, les like, les posts, les happy hours, le management, les managers, le turn-over, le feedback, le merchandising, l’inévitable black friday, le coach et le coaching avec ses variantes, equicoach et equicoaching, le coworking, le leadership, les leaders, les show room, les fast food, le drive et les drive in, les hamburger, check in et check out, les looser, les spots diffusés en prime time, les podcasts et les émissions en replay, les talk show, un full time job, les news qui se déclinent en news magazines, en newsletter, le body language, les start-up, faire son coming out (très en vogue dans la classe élitaire de la politique et/ou du spectacle), les check up, les crowfunding (financement participatif), le coliving et autre storytelling. En lisant la presse, je découvre que ThereSheGoes est une application pour aider les femmes à entreprendre ou encore qu’un escape game permet de sensibiliser sur les handicaps invisibles. Quant à la team mise à toutes les sauces, elle fait presque partie du langage courant et dans son sillage, la dream team. J’ai vu récemment un panneau intitulé « Espace Street Workout » qui invite à respecter la charte éthique de la Fédération Mondiale de Street Workout

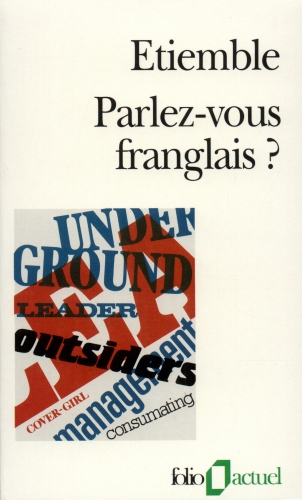

Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de citer quelques-uns des mots et expressions couramment utilisés dans les médias grand public : les masters, les think tanks, les followers, les like, les posts, les happy hours, le management, les managers, le turn-over, le feedback, le merchandising, l’inévitable black friday, le coach et le coaching avec ses variantes, equicoach et equicoaching, le coworking, le leadership, les leaders, les show room, les fast food, le drive et les drive in, les hamburger, check in et check out, les looser, les spots diffusés en prime time, les podcasts et les émissions en replay, les talk show, un full time job, les news qui se déclinent en news magazines, en newsletter, le body language, les start-up, faire son coming out (très en vogue dans la classe élitaire de la politique et/ou du spectacle), les check up, les crowfunding (financement participatif), le coliving et autre storytelling. En lisant la presse, je découvre que ThereSheGoes est une application pour aider les femmes à entreprendre ou encore qu’un escape game permet de sensibiliser sur les handicaps invisibles. Quant à la team mise à toutes les sauces, elle fait presque partie du langage courant et dans son sillage, la dream team. J’ai vu récemment un panneau intitulé « Espace Street Workout » qui invite à respecter la charte éthique de la Fédération Mondiale de Street Workout Ce langage, le franglais (Etiemble), le gallo-ricain pour Henri Gobard, le globish

Ce langage, le franglais (Etiemble), le gallo-ricain pour Henri Gobard, le globish

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

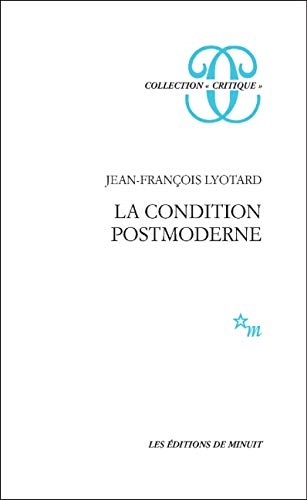

Une telle opération n'est possible qu'en intervenant au niveau de la légitimation, dont le fonctionnement est décrit avec précision par Jean-François Lyotard dans le deuxième chapitre de La condition postmoderne avec un titre particulièrement emblématique : "Le problème". Le droit de décider de ce qui est vrai - par exemple, que la phrase "Je ne suis pas raciste mais" implique le rejet de la discrimination raciale - est pour Lyotard un problème essentiellement prospectif. Le droit de décider de ce qui est vrai ou faux (par exemple un sens), est étroitement lié au droit de décider de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Dans un tel scénario, la science (la sémiotique) est étroitement liée à la politique et à l'éthique qui, selon Lyotard, reposerait sur un concept appelé "Occident". Lyotard conclut son chapitre par ce commentaire paradigmatique : "Qui décide de ce qu'est la connaissance (c'est-à-dire le sens à attribuer aux signifiants, ndA) ? La question de la connaissance à l'ère des technologies de l'information est plus que jamais la question du gouvernement".

Une telle opération n'est possible qu'en intervenant au niveau de la légitimation, dont le fonctionnement est décrit avec précision par Jean-François Lyotard dans le deuxième chapitre de La condition postmoderne avec un titre particulièrement emblématique : "Le problème". Le droit de décider de ce qui est vrai - par exemple, que la phrase "Je ne suis pas raciste mais" implique le rejet de la discrimination raciale - est pour Lyotard un problème essentiellement prospectif. Le droit de décider de ce qui est vrai ou faux (par exemple un sens), est étroitement lié au droit de décider de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Dans un tel scénario, la science (la sémiotique) est étroitement liée à la politique et à l'éthique qui, selon Lyotard, reposerait sur un concept appelé "Occident". Lyotard conclut son chapitre par ce commentaire paradigmatique : "Qui décide de ce qu'est la connaissance (c'est-à-dire le sens à attribuer aux signifiants, ndA) ? La question de la connaissance à l'ère des technologies de l'information est plus que jamais la question du gouvernement".

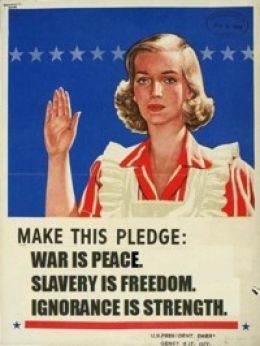

Fort peu de lecteurs auront la chance de tenir entre leurs mains la belle quadruple étude de Jacques Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit, sous-titré Essai sur la résistance au langage totalitaire, que l'éditeur, Michalon, n'a pas jugé utile de rééditer depuis 2007. Il n'est donc pas étonnant que cet ouvrage atteigne désormais des sommes coquettes sur les différents sites de librairies en ligne. Au moins, ce lecteur curieux n'aura pas le regard épouvanté par la première de couverture, très laide illustration imbriquant un labyrinthe et un goéland toutes ailes déployées qui, je le suppose, dans l'esprit du crétin responsable d'un tel saccage inesthétique, doit parfaitement convenir au mouvement de balancier que l'auteur imprime à sa problématique : d'un côté le langage à visée totalitaire, englobant tout, prétendant du moins tout englober, de l'autre la réalité qu'il tente à n'importe quel prix de gauchir, de grimer, jusqu'à ce qu'elle corresponde à ses mots et slogans pourris. Il ne s'agit cependant point, en analysant le langage vérolé, de s'exonérer du langage lui-même, car Jacques Dewitte a raison de nous rappeler que, sans la médiation complexe qu'imposent les mots, la réalité n'est rien. Dès lors, il faut parier qu'il n'y a «dépassement de l'emprise totalitaire que par un mouvement double où l'on retrouve une forme de circularité», à savoir «un mouvement vers les choses», mais aussi la «mise en œuvre des mots», et, à cette fin, la «remise en route de la parole lorsqu'elle s'est enlisée, mais encore, compte tenu de sa fréquente détérioration», la «remise en état de la langue» (1). Nous verrons qu'il n'est pas si facile que cela, en soignant le langage contaminé par le bacille du slogan, de la langue de bois, de la fausse langue à visées hégémoniques, de retrouver le monde : le langage totalitaire, le langage maléfique, même, que Jacques Dewitte évoque hélas trop peu, ont pour particularité, en contaminant celles et ceux qui l'emploient, de saper les fondements de notre confiance dans le monde.

Fort peu de lecteurs auront la chance de tenir entre leurs mains la belle quadruple étude de Jacques Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit, sous-titré Essai sur la résistance au langage totalitaire, que l'éditeur, Michalon, n'a pas jugé utile de rééditer depuis 2007. Il n'est donc pas étonnant que cet ouvrage atteigne désormais des sommes coquettes sur les différents sites de librairies en ligne. Au moins, ce lecteur curieux n'aura pas le regard épouvanté par la première de couverture, très laide illustration imbriquant un labyrinthe et un goéland toutes ailes déployées qui, je le suppose, dans l'esprit du crétin responsable d'un tel saccage inesthétique, doit parfaitement convenir au mouvement de balancier que l'auteur imprime à sa problématique : d'un côté le langage à visée totalitaire, englobant tout, prétendant du moins tout englober, de l'autre la réalité qu'il tente à n'importe quel prix de gauchir, de grimer, jusqu'à ce qu'elle corresponde à ses mots et slogans pourris. Il ne s'agit cependant point, en analysant le langage vérolé, de s'exonérer du langage lui-même, car Jacques Dewitte a raison de nous rappeler que, sans la médiation complexe qu'imposent les mots, la réalité n'est rien. Dès lors, il faut parier qu'il n'y a «dépassement de l'emprise totalitaire que par un mouvement double où l'on retrouve une forme de circularité», à savoir «un mouvement vers les choses», mais aussi la «mise en œuvre des mots», et, à cette fin, la «remise en route de la parole lorsqu'elle s'est enlisée, mais encore, compte tenu de sa fréquente détérioration», la «remise en état de la langue» (1). Nous verrons qu'il n'est pas si facile que cela, en soignant le langage contaminé par le bacille du slogan, de la langue de bois, de la fausse langue à visées hégémoniques, de retrouver le monde : le langage totalitaire, le langage maléfique, même, que Jacques Dewitte évoque hélas trop peu, ont pour particularité, en contaminant celles et ceux qui l'emploient, de saper les fondements de notre confiance dans le monde. C'est dire qu'il ne faut pas seulement parler de «bouclage absolu» (2) à propos de la fable langagière génialement dépeinte par George Orwell dans 1984, mais, aussi et voilà qui ne laisse pas d'être inquiétant, pour notre si irénique et consensuelle société dont nous ne manquerions pas de choquer les commis si nous leur prouvions qu'ils ne tolèrent rien de ce qui serait susceptible de heurter leurs petites convictions normativement castrées. Et force est alors de constater que le langage totalitaire n'est pas celui, d'acier ou d'airain, mis en circulation par les seuls régimes autoritaires, puisque nous pourrions à bon droit prétendre que la novlangue (3) démocratique, comme n'importe lequel de ces langages cherchant à triompher de ses concurrents,

C'est dire qu'il ne faut pas seulement parler de «bouclage absolu» (2) à propos de la fable langagière génialement dépeinte par George Orwell dans 1984, mais, aussi et voilà qui ne laisse pas d'être inquiétant, pour notre si irénique et consensuelle société dont nous ne manquerions pas de choquer les commis si nous leur prouvions qu'ils ne tolèrent rien de ce qui serait susceptible de heurter leurs petites convictions normativement castrées. Et force est alors de constater que le langage totalitaire n'est pas celui, d'acier ou d'airain, mis en circulation par les seuls régimes autoritaires, puisque nous pourrions à bon droit prétendre que la novlangue (3) démocratique, comme n'importe lequel de ces langages cherchant à triompher de ses concurrents,  Jacques Dewitte, hélas, ne poursuit pas plus avant son exploration de ces contrées interdites, ne se dirige pas, hardiment, vers le Kurtz de Conrad et son décalque steinerien comme j'ai pu tenter de le faire dans

Jacques Dewitte, hélas, ne poursuit pas plus avant son exploration de ces contrées interdites, ne se dirige pas, hardiment, vers le Kurtz de Conrad et son décalque steinerien comme j'ai pu tenter de le faire dans  Cette confiance dans le langage sortira même renforcée de «l'expérience totalitaire» et de «la crise contemporaine» (p. 235) sur laquelle, hélas, Jacques Dewitte ne s'attarde guère (6), préférant insister, je l'ai dit, sur des remèdes qui sont à la portée de tout un chacun mais me paraissent pourtant absolument ridicules face au déferlement des langages viciés, dont la novlangue managériale, que Baptiste Rappin analyse comme le bras armé de la Machine, est le masque le plus grimaçant et redoutable. S'il est certes absolument évident à mes yeux que «l'existence d'un ordre stable du monde et de la langue (7) est une condition de la liberté (et pas seulement de la vérité), et qu'une liberté devenue un arbitraire institutionnalisé se révèle le pire ennemi de la vraie liberté individuelle» (p. 252), je suis bien davantage sceptique sur la belle confiance dont témoigne Jacques Dewitte évoquant «la fin du cauchemar engendré par les utopies», censé inaugurer «le retour à une vie humaine finie et imparfaite», ainsi qu'un «retour au champ où la parole rencontre la réalité, où une relation mutuelle peut s'établir entre elles», un «retour à une situation où la pensée qui se cherche doit aussi chercher et choisir ses mots, c'est-à-dire effectuer un va-et-vient entre la chose-à-dire et les ressources de la langue héritée, sans être d'emblée captivée par tel vocable devenu quasi compulsif».

Cette confiance dans le langage sortira même renforcée de «l'expérience totalitaire» et de «la crise contemporaine» (p. 235) sur laquelle, hélas, Jacques Dewitte ne s'attarde guère (6), préférant insister, je l'ai dit, sur des remèdes qui sont à la portée de tout un chacun mais me paraissent pourtant absolument ridicules face au déferlement des langages viciés, dont la novlangue managériale, que Baptiste Rappin analyse comme le bras armé de la Machine, est le masque le plus grimaçant et redoutable. S'il est certes absolument évident à mes yeux que «l'existence d'un ordre stable du monde et de la langue (7) est une condition de la liberté (et pas seulement de la vérité), et qu'une liberté devenue un arbitraire institutionnalisé se révèle le pire ennemi de la vraie liberté individuelle» (p. 252), je suis bien davantage sceptique sur la belle confiance dont témoigne Jacques Dewitte évoquant «la fin du cauchemar engendré par les utopies», censé inaugurer «le retour à une vie humaine finie et imparfaite», ainsi qu'un «retour au champ où la parole rencontre la réalité, où une relation mutuelle peut s'établir entre elles», un «retour à une situation où la pensée qui se cherche doit aussi chercher et choisir ses mots, c'est-à-dire effectuer un va-et-vient entre la chose-à-dire et les ressources de la langue héritée, sans être d'emblée captivée par tel vocable devenu quasi compulsif».

Is het niet vreemd dat op de website van Amnesty International Vlaanderen

Is het niet vreemd dat op de website van Amnesty International Vlaanderen  Cultuurrelativisme

Cultuurrelativisme

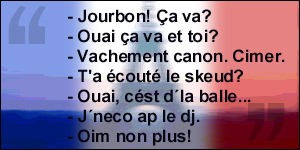

La comparaison de ces petites notes laisse apparaître des constantes dans l'écriture: l'orthographe est respectée (d'où, il est plus correct d'écrire verlen), sont supprimées les lettres muettes en fin de mot, les doubles consonnes lorsqu'elles se retrouvent en début, les apostrophes sont bannies et le mot élidé est soudé au mot suivant; le S et le ILLE entraîne des modifications selon la phonétique (baiser = zébai, baisser = sébai); le verlan distingue les terminaisons avec consonnes prononcée et celles avec E muet (travail = vailtra, travaille = yevatra); aucune abréviation n'est notée et les diphtongues sont coupées en deux sons le plus souvent (viens = invi); les mots d'une syllabe sont laissés tels quels.

La comparaison de ces petites notes laisse apparaître des constantes dans l'écriture: l'orthographe est respectée (d'où, il est plus correct d'écrire verlen), sont supprimées les lettres muettes en fin de mot, les doubles consonnes lorsqu'elles se retrouvent en début, les apostrophes sont bannies et le mot élidé est soudé au mot suivant; le S et le ILLE entraîne des modifications selon la phonétique (baiser = zébai, baisser = sébai); le verlan distingue les terminaisons avec consonnes prononcée et celles avec E muet (travail = vailtra, travaille = yevatra); aucune abréviation n'est notée et les diphtongues sont coupées en deux sons le plus souvent (viens = invi); les mots d'une syllabe sont laissés tels quels.

Journaliste,

Journaliste,