jeudi, 06 novembre 2025

James Joyce à Zurich

James Joyce à Zurich

La plus grande ville suisse a été un lieu important dans la vie de l’écrivain irlandais, à la fois comme lieu de création et comme refuge, ainsi que celui où il est décédé.

Duarte Branquinho

Source: https://sol.sapo.pt/2025/11/05/james-joyce-em-zurique/

Comme son nom l’indique, la Bahnhofstrasse est l’avenue qui relie la gare centrale de Zurich au lac. Je l’ai parcourue tant de fois qu’elle est devenue une routine et a élevé mes exigences en matière de propreté urbaine. Aujourd’hui, je jette un regard oblique et laisse échapper une exclamation spenglerienne en voyant la moindre négligence, comme un rare mégot sur le sol. C’est ironique, car dans ma Lisbonne natale, j’ignore de telles traces laissées par les fumeurs, comme si elles faisaient partie du paysage. C’est la preuve que les lieux s’ancrent en nous…

Cependant, je me souviens avoir admiré la propreté impeccable de cette avenue et noté que cela restait fidèle au commentaire de James Joyce: «Si vous renversiez de la soupe sur la Bahnhofstrasse, vous pourriez la manger directement du sol, sans cuillère».

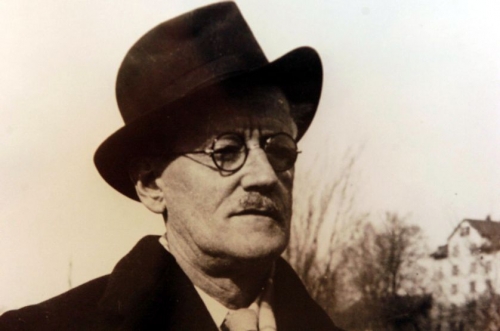

L’écrivain irlandais, figure centrale du modernisme, a passé une grande partie de sa vie itinérante à Zurich, qu’il fréquentait souvent, et c’est ici qu’il a écrit une grande partie de son oeuvre monumentale Ulysse. Cette œuvre maîtresse fut une de mes lectures précoces car elle se trouvait dans la bibliothèque de mes parents et, interpellé par sa difficulté, je n’y reviendrai que bien plus tard, lors d’un voyage à Dublin, où j’ai suivi ses pas. Déjà à Zurich, malgré l’importance que la ville eut dans la vie et l’œuvre de l’auteur, je n’ai jamais fait de parcours complet et réfléchi, peut-être parce que je me sentais « chez moi », mais je l’ai finalement fait en plusieurs moments séparés.

Dans le bâtiment de l’Universitätsstrasse où Joyce a vécu en 1918, il y a une plaque indicatrice, discrète, mais l’écrivain irlandais a eu plusieurs résidences à Zurich, et il est difficile de suivre sa trace.

Il y a quelques années, je suis allé au James Joyce Pub, dans la Pelikanstrasse, et j’ai aimé la décoration (photo). L’établissement existe depuis 1978 et, bien sûr, l’auteur qui lui donne son nom n’y a jamais mis les pieds. Plus tard, j’ai appris que l’intérieur de style victorien provenait de l'Antique Bar de l’hôtel Jury’s à Dublin, qui a été installé ici après avoir été acheté par une banque suisse. Finalement, il y avait un lien avec l’écrivain irlandais, car Joyce fréquentait l’Antique et l’a mentionné dans son œuvre.

Y avait-il encore d’autres établissements fréquentés par Joyce ? La réponse était évidente: un lieu central où je passe si souvent. Le Café Bar Odeon est un classique de Zurich, ouvert en 1911, dans le style Art Nouveau, qui a vu passer écrivains, poètes, peintres, musiciens, politiciens, scientifiques, car c’était un point de rencontre en ville. Parmi les noms les plus connus qui y sont venus, on compte Stefan Zweig, Somerset Maugham, Hermann Hesse ou James Joyce. Mais aussi Arturo Toscanini, Albert Einstein, Lénine et Benito Mussolini. Ici, se rassemblaient les dadaïstes, et au premier étage, Mata Hari s’est produite, deux ans avant d’être exécutée en France pour espionnage. Aujourd’hui, c’est un lieu historique mais vivant, dont le charme résiste au passage du temps.

James Joyce est retourné à Zurich en 1940 et y a trouvé, l’année suivante, son dernier repos. En mars de cette année, j’ai finalement décidé de visiter la tombe de Joyce, un Ehrengrab, située au fond du couloir central du cimetière de Fluntern, où sont aussi enterrés sa femme Nora, son fils Giorgio et sa femme Asta. Il ne manque que sa fille, Lucia Joyce, qui a été diagnostiquée schizophrène et a été une patiente de C. G. Jung, et qui a été internée au Burghölzi, mais a été transférée dans un hôpital à Northampton, la ville où elle est décédée et où elle repose. L’endroit est discret et parfaitement entretenu, et la statue de Joyce, œuvre de Milton Hebald, nous regarde détendue, tandis qu’il fait une pause de lecture et de cigarette…

18:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, littérature anglaise, littératuree irlandaise, lettres, lettres anglaises, lettres irlandaises, littérature, suisse, zurich |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 03 février 2022

L'Irlande, quand les écrivains ont "créé" une nation

L'Irlande, quand les écrivains ont "créé" une nation

L'Irlande, dominée par l'Empire britannique, est devenue indépendante en 1921. Mais elle avait déjà connu une "renaissance" grâce à des écrivains et des poètes tels que Joyce et Yeats.

par Andrea Muratore

Ex: https://www.ilgiornale.it/news/cultura/irlanda-isola-identitaria-secolo-libert-joyce-brexit-2006573.html

En décembre dernier, l'Irlande a célébré un siècle d'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique qui, le 6 décembre 1921, a accordé à l'État libre d'Irlande de se séparer définitivement du Royaume-Uni. Longtemps traitée comme la première et la plus proche colonie de Londres, peuplée de centaines de milliers de colons unionistes, encore majoritaires dans les comtés du nord, longtemps terre extrêmement pauvre, accablée au XIXe siècle par la famine et l'émigration massive, l'Irlande n'a pu résister et donc exister que grâce à un fort et décisif esprit identitaire.

En particulier, l'Irlande du début du XXe siècle a connu une véritable floraison culturelle qui a été le préambule de l'indépendance et d'une histoire qui, dans les décennies suivantes, a vécu dangereusement entre la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale, les conflits internes de l'Ulster britannique avec l'Armée républicaine irlandaise, et enfin le Brexit qui a mis en lumière la blessure profonde, ouverte dans l'île celtique par la division entre une nation bien définie et l'ancien colonisateur. "Ce qui s'est passé là-bas, je crois, c'est une vision", dit un vers de Séamus Heaney, le poète lauréat du prix Nobel 1995, à propos de l'Irlande. L'Irlande est une terre de visions, de rêves et d'histoires, une terre d'un peuple aussi patient et tenace que ses cieux. C'est un endroit calme et délicat, marqué par une histoire difficile tissée d'exploitation et de pauvreté, qui a conduit à une indépendance encore relativement récente, ces derniers temps aplatie par l'hédonisme typique du paradis fiscal rampant qu'est devenu Dublin.

Mais cette Irlande, avec toutes les contradictions et les complexités d'une nation moderne, n'existerait pas sans ses bardes contemporains, sans les porte-drapeaux de la phase tumultueuse de la Renaissance celtique, les enfants de la culture identitaire irlandaise et ses "bardes" dans le monde. Entre la fin du XIXe siècle, époque où le nationalisme romantique se confond avec le positivisme, et le XXe siècle, siècle des idées meurtrières, du nationalisme du sang et du sol, du néo-jacobinisme bolchevique et de l'hyper-individualisme néo-libéral, l'Irlande a connu des hommes qui ont su chanter sa beauté, sa spécificité et son histoire, en s'inspirant de ses lieux les plus symboliques.

Dans L'isola che scompare (L'île qui disparaît), Fabrizio Pasanisi souligne le lien organique entre l'Irlande et ses chantres. Dans son livre, qui mêle chroniques de voyage et excursions dans l'histoire, Pasanisi exprime un véritable acte d'amour pour la terre des landes vertes, une île "traversée par des histoires, pas moins que l'Italie, des histoires qui viennent de la terre, des histoires qui remplissent l'air", entre une pluie et une autre, des histoires qui naissent de la fantaisie et de la vie - et où d'autre -, et qui restent pour nous, qui allons là-bas, et reconnaissons les lieux, les personnages, dans un visage, entre les rives d'une rivière".

Dans L'isola che scompare (L'île qui disparaît), Fabrizio Pasanisi souligne le lien organique entre l'Irlande et ses chantres. Dans son livre, qui mêle chroniques de voyage et excursions dans l'histoire, Pasanisi exprime un véritable acte d'amour pour la terre des landes vertes, une île "traversée par des histoires, pas moins que l'Italie, des histoires qui viennent de la terre, des histoires qui remplissent l'air", entre une pluie et une autre, des histoires qui naissent de la fantaisie et de la vie - et où d'autre -, et qui restent pour nous, qui allons là-bas, et reconnaissons les lieux, les personnages, dans un visage, entre les rives d'une rivière".

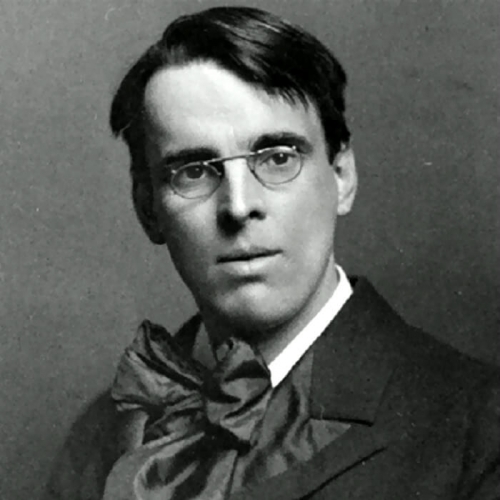

Les grands hommes de lettres, écrivains, poètes et dramaturges ont racheté l'Irlande après le siècle d'humiliation, les grandes famines et les fuites massives à travers l'Atlantique qui ont constitué la grande communauté des Américains d'origine celtique. William Butler Yeats (prix Nobel de littérature en 1923) et son anthologie Poems and ballads of Young Ireland (1888) ont donné le coup d'envoi de la Renaissance celtique. Yeats, le célèbre idéologue de ce mouvement culturel, expression d'un patriotisme et d'un nationalisme imprégnés d'influences décadentistes et symbolistes, est à l'origine de la création de la National Literary Society à Londres (1892), puis de l'Irish Literary Theatre (1897) et enfin de l'Irish National Theatre Society (1902). Des institutions qui rappelaient aux Irlandais leur rôle non seulement dans l'Empire britannique mais aussi dans l'histoire de l'Europe. Yeats a reçu un prix de l'Académie Nobel pour "sa poésie toujours inspirée, qui, avec une forme artistique élevée, a exprimé l'esprit de toute une nation". Dans le livre de Pisanesi, il apparaît avec ses vers au pied de Ben Bulben, tandis que ses mots résonnent dans le vent bruissant qui fouette sa maison-tour à Thoor Ballylee.

James Joyce, en revanche, était cynique et critique à l'égard de la société irlandaise de l'époque. Romancier cosmopolite, il était constamment actif sur le Vieux Continent, errant entre Paris (épicentre de la Belle Époque et capitale culturelle de l'Europe), Trieste (Athènes d'Europe centrale de la dernière ère austro-hongroise) et Zurich (centre de la science et du savoir), et se montrait sardonique dans ses livres, de Dubliners à Ulysse, à l'encontre d'un courant prétendument bigot et réactionnaire de la société irlandaise.

Anticonformiste et mordant, Joyce a cependant contribué à historiciser le peuple irlandais par ses contradictions. Pasanisi s'essaie au genre du dialogue imaginaire, faisant dire à Joyce des choses très drôles, soulignant son désenchantement lucide, comme si le grand écrivain était, toujours en attente, assis dans un pub du vieux Dublin à contempler les idéauxtypes sociaux que représentent ses concitoyens. Aujourd'hui zélés, progressistes, libéraux, cosmopolites comme hier encore ils étaient de fervents catholiques, plus papistes que le Pape. "Si je peux atteindre le cœur de Dublin, je peux atteindre le cœur de toutes les villes du monde", écrit Joyce, lucide et clairvoyant.

Pasanisi longe ensuite la côte irlandaise accidentée, de Cork à Limerick, de Galway à Sligo, en passant par l'ancienne capitale culturelle, et aujourd'hui capitale de la bière, Kilkenny. Aux côtés de ces deux géants, d'autres auteurs ont contribué à consolider le rétablissement de l'identité irlandaise en tant que trait distinctif de la nation dans le monde. Flann O'Brien (A Pint of Irish Ink) et Samuel Beckett, futur prix Nobel en 1969 (En attendant Godot), en font partie. Le prix Nobel de littérature (1925) a également été décerné à George Bernard Shaw, un autre grand Irlandais qui a marqué la transition entre le XIXe et le XXe siècle.

L'Irlande est née politiquement dans les années 1920, mais elle était déjà née depuis un certain temps dans la tête et le cœur de ses grands conteurs. Ils ont relégué la nation dans l'histoire, l'ont idéalisée et en ont fait une idée matérielle en même temps. Un siècle plus tard, nous pouvons parler d'une entreprise qui unit Dante et Manzoni, et d'un projet culturel capable d'avoir des fins systémiques et politiques. Quand on dit que la plume est plus puissante que l'épée, il suffit de penser à l'île celtique qui se confond avec ses narrateurs et chanteurs.

14:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irlande, william butler yeats, james joyce, lettres, lettres irlandaises, littérature, littérature irlandaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook