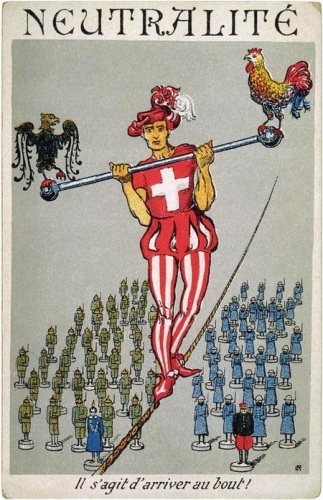

Neutralité en échange d'un parapluie de l'OTAN

Yana Zubchuk

Source: https://www.geopolitika.ru/article/neytralitet-v-obmen-na-zontik-nato

L'opération militaire spéciale en Ukraine a entraîné un effet de peur en Europe. Les anciens neutres - Finlande, Suède, Autriche et Suisse - évaluent la pertinence de leur politique traditionnelle de non-alignement.

Le fait que la Finlande et la Suède parlent d'adhérer à l'OTAN, en particulier, a littéralement détruit des années de tradition et de conviction qu'elles favorisaient en assurant au mieux la paix en Europe et en ne rejoignant pas ouvertement l'alliance occidentale. Les deux pays, s'ils étaient unis, pourraient apporter une puissance de feu considérable pour défendre l'Europe du Nord contre toute invasion - la Finlande avec son infanterie légendaire et la Suède avec son importante marine en mer Baltique.

Avec les membres fondateurs de l'OTAN, la Norvège et le Danemark, et les partenaires relativement récents que sont la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie (2004), ces pays forment, selon les analystes occidentaux, un pilier solide et fiable de l'Europe du Nord. Il n'est pas surprenant que les trois États baltes fassent activement pression pour l'annexion à l'OTAN la plus rapide possible de leurs deux voisins scandinaves, car la peur de la Russie parmi les trois États ne fait que croître de manière exponentielle année après année.

Qualifier l'Autriche et la Suisse de neutres était, du moins depuis la fin de la guerre froide, quelque peu trompeur. Les deux pays sont de solides démocraties occidentales, comme leurs voisins, et comptent sur la protection de l'OTAN ainsi que sur leurs propres forces armées pour leur politique de sécurité.

Les forces armées suisses sont certes plus fortes que celles de l'Autriche, qui a supprimé le militarisme, comme l'Allemagne, après les expériences désastreuses des deux guerres mondiales. Cependant, l'exemple de l'Ukraine a conduit à la prise de conscience, ou même au coup de pouce, pour croire que les deux républiques alpines avaient des lacunes dans leur force militaire et que si elles espéraient être protégées par l'OTAN, elles devaient jouer du côté occidental des barricades plutôt que d'attendre leur heure dans la politique de neutralité. L'Occident attend désormais de ces républiques qu'elles contribuent davantage à la sécurité européenne.

L'Autriche, bien sûr, est un État membre de l'UE et devrait participer pleinement aux futurs arrangements en matière de politique de sécurité. Cependant, dans cette situation, beaucoup ont été surpris par la position de la Suisse, traditionnellement neutre, et son acceptation totale des sanctions de l'UE contre la Fédération de Russie. Le véritable test de la conformité suisse sera le fait que tous les flux de combustibles fossiles de la Russie vers l'Europe feront l'objet de sanctions, étant donné que la majeure partie des négociants concernés résident en Suisse.

C'est ce qu'a déclaré récemment Stefan Holenstein, président de l'une des plus grandes associations de soldats de Suisse, à propos de la relation de la Suisse avec l'OTAN. Cela peut sembler frivole, mais M. Holenstein était sérieux : son avis, motivé par l'Opération de la Russie en Ukraine, était que la Suisse devait coopérer plus étroitement avec le bloc de l'OTAN, sans pour autant en faire partie.

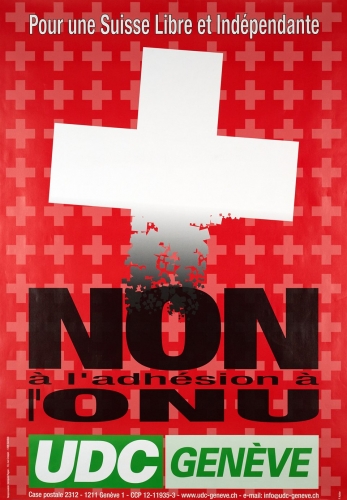

Il s'agit d'une proposition innovante pour un pays situé au cœur de l'Europe, qui n'est pas membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, qui n'a rejoint les Nations unies qu'en 2002 et qui, à part l'envoi de quelques officiers, n'a jamais participé à des exercices militaires complets impliquant les pays de l'OTAN environnants, estimant que la politique stricte de neutralité militaire inscrite dans la constitution suisse l'interdit. En raison de l'opération militaire spéciale en Ukraine, M. Holenstein souhaite que la Suisse fasse enfin partie de la structure sécuritaire et militaire européenne et qu'elle en assume une certaine responsabilité.

Soudain, les politiciens et les médias suisses s'enflamment sur la question de la neutralité. La semaine dernière, Damien Cottier, membre libéral du Parlement suisse, a déclaré que les Suisses ont trop longtemps pensé que le fait d'être entouré de pays de l'OTAN signifie automatiquement qu'ils seront eux aussi protégés. Ceci, a-t-il écrit dans Le Temps, est "une dangereuse chimère". Notre pays ne peut pas être un passager clandestin lorsqu'il s'agit de la sécurité européenne".

Le monde a déjà vu la Finlande et la Suède - deux pays de l'UE qui, comme la Suisse, ont une longue tradition de neutralité militaire - commencer à envisager sérieusement de demander leur adhésion à l'OTAN, et pourraient en vérité l'accepter d'un jour à l'autre. Un changement notable s'opère également au Danemark, un allié de l'OTAN dont le gouvernement espère désormais inverser la politique actuelle du pays qui consiste à rejeter les projets de défense de l'Union européenne dès le référendum de juin prochain.

Ces pays scandinaves sont soudainement arrivés à la conclusion que "deux polices d'assurance-vie valent mieux qu'une", a déclaré un expert en sécurité sous couvert d'anonymat. La Suisse est géographiquement plus éloignée de la Russie que les pays nordiques. Mais elle aussi ressent le besoin de s'engager plus fermement dans un système occidental de garanties mutuelles de sécurité.

Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont l'équilibre stratégique du pouvoir en Europe est en train de changer. La neutralité militaire héritée de l'Europe du 20ème siècle semble devenir rapidement une chose du passé. Bien que lorsque des guerres ont été menées, par exemple en Afghanistan, ces pays ont été les premiers à crier leur neutralité, alors qu'est-ce qui a changé ?

L'adhésion à l'OTAN reste profondément impopulaire parmi les Suisses ; seuls 33 % d'entre eux approuvent l'adhésion de l'État au bloc militaro-politique. Mais le soutien de l'opinion publique en faveur d'une coopération plus étroite avec l'Alliance atlantique a augmenté ces dernières semaines, et certains Suisses veulent se rapprocher de l'OTAN autant que la constitution de leur pays le permet. "La guerre en Ukraine est une onde de choc pour nous", a déclaré Jean-Marc Rickli, responsable des risques mondiaux et émergents au Centre de politique de sécurité de Genève, qui a rédigé sa thèse de doctorat sur les États européens neutres après la guerre froide.

La Suisse n'est pas disposée à aller aussi loin que la Suède et la Finlande, non seulement parce que la neutralité est inscrite dans la constitution suisse, mais aussi parce que la neutralité est un élément important de la perception que la Suisse a d'elle-même, qui ne lui permet pas de conclure une quelconque alliance militaire, mais bien sûr avec une clause de protection mutuelle "au cas où".

Dans des pays comme la France et l'Allemagne, la langue, la religion et une histoire commune ont façonné l'identité nationale. Mais la Suisse compte quatre langues nationales, plusieurs religions et une structure de gouvernance très décentralisée (Ses cantons ont des jours fériés, des forces de l'ordre, des politiques de santé et d'éducation publique différents). Là-bas, l'identité nationale est façonnée par le fédéralisme, la neutralité et la démocratie directe. "En d'autres termes," dit Rickli, "l'identité suisse est une identité politique. Rejoindre une organisation internationale détruirait cela."

Le plus grand parti du pays, l'Union démocratique du centre (UDC), parti nationaliste qualifié d'extrême droite, a déjà fait connaître sa position selon laquelle toute flexibilité sur le principe de neutralité mettrait en danger la souveraineté nationale. Pour l'UDC, la Suisse a franchi cette ligne lorsqu'elle a décidé de se joindre aux autres pays occidentaux dans les sanctions contre la Russie.

Cependant, plusieurs politiciens de centre-gauche et de centre-droit ont défendu les sanctions, arguant que puisque la Russie avait violé le droit international, en partie énoncé à Genève, la Suisse devait condamner la Russie. Certains ont également déclaré que la Suisse pourrait et devrait faire beaucoup plus avec l'OTAN qu'elle ne le fait actuellement.

La Suisse a rejoint le programme de Partenariat pour la paix de l'OTAN pour les non-membres en 1996, après la fin de la guerre froide. Le pays a fourni des formations et même plusieurs hélicoptères pour les missions internationales de maintien de la paix. Elle échange également des données sur la circulation aérienne avec les alliés de l'OTAN afin de prévenir les attaques terroristes depuis les airs et participe au Centre de cyberdéfense de l'OTAN en Estonie. Mais c'est à peu près tout. "Jusqu'à présent, l'interopérabilité à ce niveau tactique était la limite de ce que la Suisse pouvait faire", a déclaré Rickli. "Mais rendre possible l'interopérabilité d'unités entières avec les troupes de l'OTAN n'a jamais été à l'ordre du jour. Maintenant, on en discute soudainement."

Cette discussion a été lancée par le leader libéral de centre-droit Thierry Burckart dans un article publié dans le Neue Zürcher Zeitung le 7 avril. Selon M. Burckart, l'invasion de l'Ukraine par la Russie prouve que la politique de sécurité de la Suisse est "dans une impasse". Après tout, la Russie a classé tout l'Occident comme un ennemi ; la Suisse a été la cible de cyberattaques russes, tout comme des pays européens non neutres ; et les missiles russes pourraient facilement toucher la Suisse.

Le budget de la défense de la Suisse, qui représente actuellement un peu moins de 1 % du PIB du pays, sera augmenté, comme ailleurs en Europe. Berne vient également de commander des avions de combat F-35 de fabrication américaine. M. Burckart souhaite lier davantage d'achats à des équipements de l'OTAN afin que la Suisse puisse plus facilement effectuer des exercices militaires avec les alliés de l'OTAN et même venir en aide aux pays voisins. C'est cette incompatibilité opérationnelle que Burckart veut éliminer. Dans la région alpine, comme l'a déclaré un diplomate au magazine Foreign Policy, "vous ne pouvez pas créer un vide".

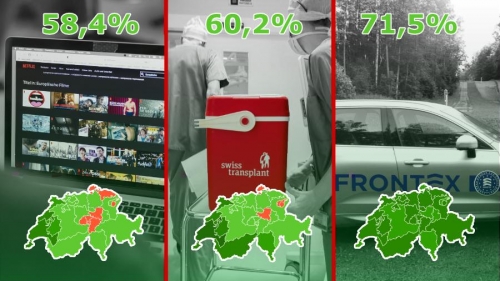

À la mi-avril, un sondage complet a montré qu'une majorité de Suisses soutient le plan de rapprochement de Burckart avec l'OTAN, y compris les exercices militaires conjoints : 56 % des Suisses souhaitent collaborer plus étroitement avec l'OTAN sous diverses formes, comme l'ont fait la Suède et la Finlande.

"Les relations entre la Suisse et l'OTAN ont oscillé entre convergence et divergence au cours des dernières décennies", a déclaré Henrik Larsen, chercheur principal au Centre d'études de sécurité de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Dans un document de recherche, il a écrit que dans un monde sûr et pacifique - surtout dans les années 1990 - les deux avaient tendance à converger. Toutefois, lorsque le monde devient de plus en plus complexe, la Suisse et l'OTAN ont moins de raisons de coopérer, comme lorsque l'OTAN s'est recentrée sur la défense collective après la réunification de la Crimée avec la Russie en 2014.

Aujourd'hui, avec l'OTAN qui renforce sa défense territoriale sur son flanc oriental, la Suisse n'a pas grand-chose à offrir, et la divergence en matière de défense et de sécurité ne fait donc que s'accroître.

Dans le passé, lorsque les Suisses pensaient à leur sécurité, ils avaient à l'esprit la sécurité de leur petit pays. Aujourd'hui, ils la voient de plus en plus dans un contexte européen plus large. Jusqu'à présent, on n'en parle que dans les cercles politiques, diplomatiques et militaires. La question de savoir si la Suisse commencera effectivement à coopérer avec l'OTAN sur le plan opérationnel sera probablement tranchée par un référendum. Si elle est approuvée, le processus pourrait prendre deux ans. Néanmoins, le fait que cette discussion ait lieu est déjà révolutionnaire selon les normes suisses.

Andorre a également oublié sa position de neutralité. Andorre a déjà réussi à imposer des sanctions économiques à des individus et des entreprises de Russie et de Biélorussie. Ces sanctions sont conformes aux mesures de l'Union européenne.

Comme l'a expliqué le ministre des Finances d'Andorre, Eric Jauver, les restrictions viseront à empêcher l'afflux massif de capitaux russes et biélorusses dans le but de contourner l'interdiction de l'UE "de ne pas utiliser Andorre comme plate-forme financière pour le mouvement de leurs actifs ou investissements".

Ainsi, le statut de "neutralité" des pays est depuis longtemps remis en question ; ils maintiennent la neutralité quand cela les arrange, et pourtant ils continuent à coopérer avec l'OTAN, même s'il s'agit d'un bloc militaire. La question se pose alors de savoir comment il est possible d'adhérer à la politique de neutralité et, en même temps, de s'engager de plus en plus dans la coopération avec l'Alliance de l'Atlantique Nord. Il convient de se rappeler que l'on doit examiner les actions et la situation non seulement de jure, mais aussi de facto, et l'on peut alors considérer que tous les pays ne sont pas aussi neutres qu'ils le disent habituellement.

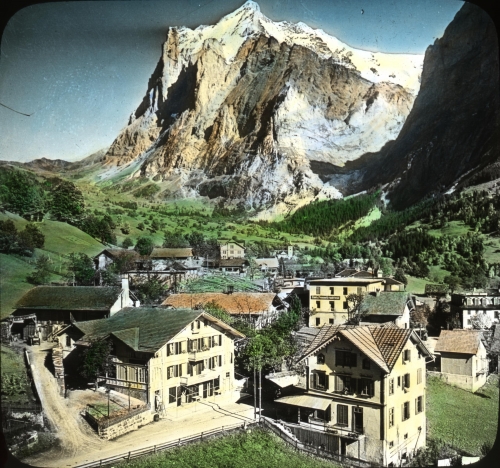

En situant cette fiction sur les dernières pentes du Mont Blanc (qui risque bientôt d’être renommé « Mont Arc-en-Ciel »), Saint Loup sait que le nom « Alpes » provient d’une antique racine celtique proche du mot d’origine indo-européenne « albos » qu’on peut traduire aussi bien par « monde blanc », « monde lumineux » et « monde d’en-haut ».

En situant cette fiction sur les dernières pentes du Mont Blanc (qui risque bientôt d’être renommé « Mont Arc-en-Ciel »), Saint Loup sait que le nom « Alpes » provient d’une antique racine celtique proche du mot d’origine indo-européenne « albos » qu’on peut traduire aussi bien par « monde blanc », « monde lumineux » et « monde d’en-haut ». Le complexe orographique qui associe les Alpes, les Montagnes dinariques, les Balkans et les Carpates sert en outre de conservatoire ethnique et confessionnel. Les vaudois, les adeptes d’une hérésie médiévale du Lyonnais Pierre Valdo (1140 – 1217) qui annonce la Réforme protestante, s’implantent par exemple dans la vallée alpine de l’Ubaye. On s’exprime toujours en romanche dans le canton suisse des Grisons. Dans le Val d’Aoste de langue française perdure le peuple walser et dans le Trentin – Haut-Adige – Tyrol du Sud germanophone vivent les Ladins. Aux confins des Carpates demeurent encore les Sicules de langue magyare et les Saxons (les lointains enfants des colons allemands du Moyen Âge). Dans les Alpes dinariques et dans les Balkans se rencontrent enfin les Pomaks musulmans, les Valaques (ou Aroumains) ou les Goranci eux-aussi mahométans.

Le complexe orographique qui associe les Alpes, les Montagnes dinariques, les Balkans et les Carpates sert en outre de conservatoire ethnique et confessionnel. Les vaudois, les adeptes d’une hérésie médiévale du Lyonnais Pierre Valdo (1140 – 1217) qui annonce la Réforme protestante, s’implantent par exemple dans la vallée alpine de l’Ubaye. On s’exprime toujours en romanche dans le canton suisse des Grisons. Dans le Val d’Aoste de langue française perdure le peuple walser et dans le Trentin – Haut-Adige – Tyrol du Sud germanophone vivent les Ladins. Aux confins des Carpates demeurent encore les Sicules de langue magyare et les Saxons (les lointains enfants des colons allemands du Moyen Âge). Dans les Alpes dinariques et dans les Balkans se rencontrent enfin les Pomaks musulmans, les Valaques (ou Aroumains) ou les Goranci eux-aussi mahométans.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

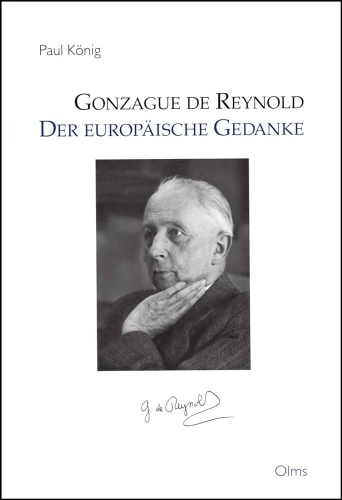

L'avenir auquel il se référait n'était autre que celui du destin continental, qu'il imaginait, même dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, projeté dans une dimension unitaire qui ne signifiait pas "totalitaire" au sens d'un enchevêtrement d'États dominés par une nation hégémonique ou une bureaucratie sans État et sans visage. Ses nombreux écrits sur ce sujet ont été étudiés avec une constance minutieuse par le regretté Giovanni Cantoni (1938-2020), le plus lucide et le plus passionné des spécialistes de la pensée de Reynold en Italie, qui en a tiré, il y a des années, une composition exhaustive et étendue que nous pouvons considérer comme la synthèse d'une vaste œuvre : La Casa Europa, précédée d'un essai approfondi de sa part, publié par l'éditeur D'Ettoris.

L'avenir auquel il se référait n'était autre que celui du destin continental, qu'il imaginait, même dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, projeté dans une dimension unitaire qui ne signifiait pas "totalitaire" au sens d'un enchevêtrement d'États dominés par une nation hégémonique ou une bureaucratie sans État et sans visage. Ses nombreux écrits sur ce sujet ont été étudiés avec une constance minutieuse par le regretté Giovanni Cantoni (1938-2020), le plus lucide et le plus passionné des spécialistes de la pensée de Reynold en Italie, qui en a tiré, il y a des années, une composition exhaustive et étendue que nous pouvons considérer comme la synthèse d'une vaste œuvre : La Casa Europa, précédée d'un essai approfondi de sa part, publié par l'éditeur D'Ettoris. Pendant ses études, il subit l'influence de son oncle Arthur de Techtermann et, avec Adrien Bovy, Charles Ferdinand Ramuz et les frères Alexandre et Charles-Albert Cingria, il lance en 1904 la revue La Voile latine, qui donne des impulsions novatrices à la littérature de la Suisse romande. Avec son Histoire littéraire de la Suisse au XVIIIe siècle (1909-12), il devient le principal représentant de l'helvétisme. En 1914, il fonde l'association culturelle "Nouvelle Société Helvétique".

Pendant ses études, il subit l'influence de son oncle Arthur de Techtermann et, avec Adrien Bovy, Charles Ferdinand Ramuz et les frères Alexandre et Charles-Albert Cingria, il lance en 1904 la revue La Voile latine, qui donne des impulsions novatrices à la littérature de la Suisse romande. Avec son Histoire littéraire de la Suisse au XVIIIe siècle (1909-12), il devient le principal représentant de l'helvétisme. En 1914, il fonde l'association culturelle "Nouvelle Société Helvétique". Gonzague de Reynold a écrit de nombreux articles et développé un engagement considérable en tant que conférencier, qui ont servi à faire prendre conscience de l'identité européenne, tout en se distançant des mouvements en faveur de l'unification continentale telle qu'il la voyait progresser: un patchwork d'intérêts qui aurait supprimé la "patrie commune" à laquelle il aspirait et qui est le fil conducteur de La Casa Europa. En 1957, il fonde l'Institut de Fribourg, qui rédige la Charte des langues (1968), et se consacre à partir de 1958 à la rédaction de ses Mémoires. Pour l'ensemble de son œuvre, il reçoit en 1955 le Grand Prix Schiller, l'un des plus prestigieux et des plus convoités du monde germanique.

Gonzague de Reynold a écrit de nombreux articles et développé un engagement considérable en tant que conférencier, qui ont servi à faire prendre conscience de l'identité européenne, tout en se distançant des mouvements en faveur de l'unification continentale telle qu'il la voyait progresser: un patchwork d'intérêts qui aurait supprimé la "patrie commune" à laquelle il aspirait et qui est le fil conducteur de La Casa Europa. En 1957, il fonde l'Institut de Fribourg, qui rédige la Charte des langues (1968), et se consacre à partir de 1958 à la rédaction de ses Mémoires. Pour l'ensemble de son œuvre, il reçoit en 1955 le Grand Prix Schiller, l'un des plus prestigieux et des plus convoités du monde germanique. Ceci explique la raison d'être du recueil d'essais et d'éléments épars de Cantoni qui représentent la substance de l'essai "jamais écrit" (dans le sens où il ne l'a pas conçu tel qu'il apparaît dans ce syllogue italien) de Gonzague de Reynold. Ce dernier aurait certainement apprécié le cadrage de l'identité européenne qui émerge des pages de La Casa Europa.

Ceci explique la raison d'être du recueil d'essais et d'éléments épars de Cantoni qui représentent la substance de l'essai "jamais écrit" (dans le sens où il ne l'a pas conçu tel qu'il apparaît dans ce syllogue italien) de Gonzague de Reynold. Ce dernier aurait certainement apprécié le cadrage de l'identité européenne qui émerge des pages de La Casa Europa.

Bref, si je vous dis tout cela, c'est que pour ma part, je me sens "traditionaliste" depuis ma prime enfance, au point où je finis par voir des traditions un peu partout, y compris dans les mouvements célestes !

Bref, si je vous dis tout cela, c'est que pour ma part, je me sens "traditionaliste" depuis ma prime enfance, au point où je finis par voir des traditions un peu partout, y compris dans les mouvements célestes ! Sans rentrer dans les détails d'une savante démonstration étayée par Jean Haudry dans la "Religion cosmique des Indo-Européens", disons simplement que cette conception macrocosmique comme "image de la vérité" implique un microcosme tout comme une serrure implique l'existence d'une clé. Cette conception, de très haute antiquité, remonterait à un peuple ancestrale soumis à la longue nuit cosmique. Cette nuit cosmique telle qu'elle s'observe encore aujourd'hui dans la zone circumpolaire, prédispose les habitants de ces

Sans rentrer dans les détails d'une savante démonstration étayée par Jean Haudry dans la "Religion cosmique des Indo-Européens", disons simplement que cette conception macrocosmique comme "image de la vérité" implique un microcosme tout comme une serrure implique l'existence d'une clé. Cette conception, de très haute antiquité, remonterait à un peuple ancestrale soumis à la longue nuit cosmique. Cette nuit cosmique telle qu'elle s'observe encore aujourd'hui dans la zone circumpolaire, prédispose les habitants de ces

Ce n’était pas une crise, ce n’était pas un problème concret, ce n’était pas davantage une analyse de la situation qui avait généré ces phénomènes politiques. Ils ne devaient leur émergence et leur succès qu’au seul effet de la pensée du défunt Armin Mohler. Or celui, ajoutait le rédacteur de Die Zeit, n’avait rien d’un penseur original. Car Mohler n’avait fait que recycler le « nationalisme folciste » du temps de la République de Weimar. Bien sûr, les protagonistes actuels de la « nouvelle droite » n’atteignaient plus le niveau des Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Carl Schmitt ou Ernst Jünger. Mais, voilà, elles avaient mûri les graines que Mohler, avec son livre Die konservative Revolution in Deutschland, avait semées.

Ce n’était pas une crise, ce n’était pas un problème concret, ce n’était pas davantage une analyse de la situation qui avait généré ces phénomènes politiques. Ils ne devaient leur émergence et leur succès qu’au seul effet de la pensée du défunt Armin Mohler. Or celui, ajoutait le rédacteur de Die Zeit, n’avait rien d’un penseur original. Car Mohler n’avait fait que recycler le « nationalisme folciste » du temps de la République de Weimar. Bien sûr, les protagonistes actuels de la « nouvelle droite » n’atteignaient plus le niveau des Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Carl Schmitt ou Ernst Jünger. Mais, voilà, elles avaient mûri les graines que Mohler, avec son livre Die konservative Revolution in Deutschland, avait semées. On devra toutefois constater que Mohler n’a laissé qu’un petit nombre d’écrits réellement personnels : on citera, outre son œuvre principale consacrée à la révolution conservatrice, Was die Deutschen fürchten et Die Vergangenheitbewältigung ; mais il ne faut pas oublier, qu’à côté de ces livres-là, il y a eu toute une série d’essais qui ont sans nul doute laissé, chez leurs lecteurs, des impressions bien plus fortes comme, par exemple, Der faschistischen Stil ou Liberalenbeschimpfung.

On devra toutefois constater que Mohler n’a laissé qu’un petit nombre d’écrits réellement personnels : on citera, outre son œuvre principale consacrée à la révolution conservatrice, Was die Deutschen fürchten et Die Vergangenheitbewältigung ; mais il ne faut pas oublier, qu’à côté de ces livres-là, il y a eu toute une série d’essais qui ont sans nul doute laissé, chez leurs lecteurs, des impressions bien plus fortes comme, par exemple, Der faschistischen Stil ou Liberalenbeschimpfung.

Si l’on cherche à expliquer ce qu’il reste de la pensée de Mohler, alors il faut laisser tomber ce qu’il a souvent lui-même (et aussi ses adversaires) mis au centre de ses préoccupations. Son « nominalisme » n’avait guère de consistence tout comme sa critique du christianisme, sa vision « technocratique » n’a nullement été une solution pour la mouvance conservatrice, son orientation « gaullienne » n’a quasi convaincu personne. En revanche, ce qui est incontournable dans sa manière de saisir le monde, c’est son analyse de « la période axiale du conservatisme ».

Si l’on cherche à expliquer ce qu’il reste de la pensée de Mohler, alors il faut laisser tomber ce qu’il a souvent lui-même (et aussi ses adversaires) mis au centre de ses préoccupations. Son « nominalisme » n’avait guère de consistence tout comme sa critique du christianisme, sa vision « technocratique » n’a nullement été une solution pour la mouvance conservatrice, son orientation « gaullienne » n’a quasi convaincu personne. En revanche, ce qui est incontournable dans sa manière de saisir le monde, c’est son analyse de « la période axiale du conservatisme ».

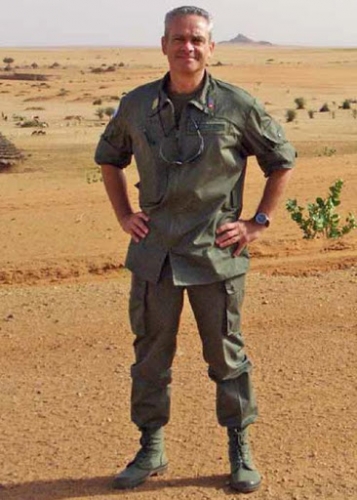

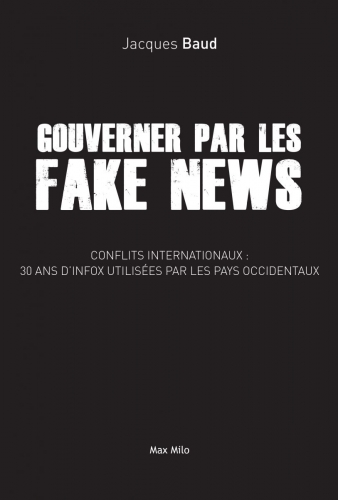

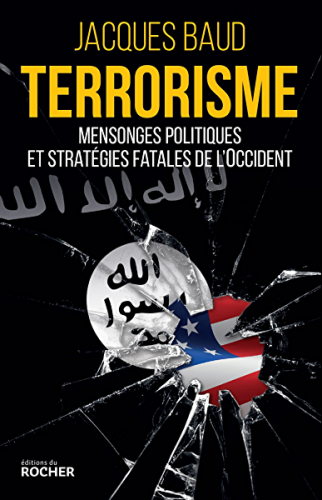

De nombreux États tels que la Syrie, l’Iran, la Russie, le Venezuela ont tour à tour subi et continuent à être la cible de récits tronqués, d’infox de la part des Européens et Américains. Pour quel effet final recherché? «La fake news vient en appui d’une politique», soit la fabrication d’un ennemi, le lancement d’une intervention ou encore un changement de régime. L’intervention américaine en Irak en 2003, justifiée par le somptueux bobard de Colin Powell, Secrétaire d’État américain, brandissant une soi-disant fiole d’anthrax à la tribune des Nations unies n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

De nombreux États tels que la Syrie, l’Iran, la Russie, le Venezuela ont tour à tour subi et continuent à être la cible de récits tronqués, d’infox de la part des Européens et Américains. Pour quel effet final recherché? «La fake news vient en appui d’une politique», soit la fabrication d’un ennemi, le lancement d’une intervention ou encore un changement de régime. L’intervention américaine en Irak en 2003, justifiée par le somptueux bobard de Colin Powell, Secrétaire d’État américain, brandissant une soi-disant fiole d’anthrax à la tribune des Nations unies n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

Question :

Question :  poque moderne. C’est pourquoi il est possible de parler de rupture civilisationnelle. En outre, ces nouvelles machines de guerre ne représentent pas qu’une adaptation réussie de l’outil militaire aux conditions de la mondialisation. Elles s’inscrivent dans une dialectique empire/barbares traduisant la résistance à l’ordre global.

poque moderne. C’est pourquoi il est possible de parler de rupture civilisationnelle. En outre, ces nouvelles machines de guerre ne représentent pas qu’une adaptation réussie de l’outil militaire aux conditions de la mondialisation. Elles s’inscrivent dans une dialectique empire/barbares traduisant la résistance à l’ordre global.